Las herramientas de edición genética CRISPR y los ratones avatar

CRISPR y los ratones avatar

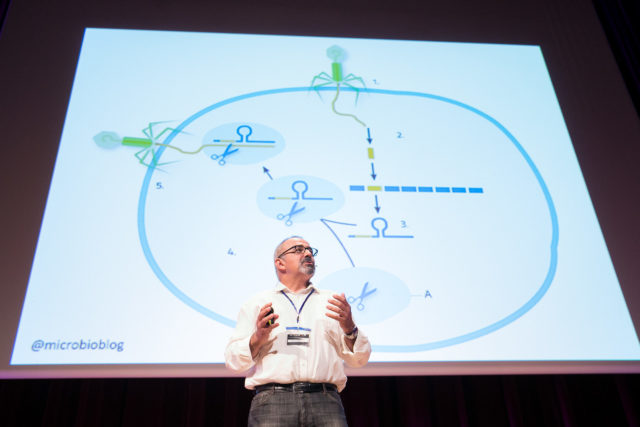

Quiero dedicar este primer artículo que publico en la web de la cátedra de cultura científica de la UPC/EHU a un concepto nuevo y, creo, interesante, que nos ha cambiado la vida en nuestro laboratorio y en muchos otros laboratorios internacionales de biomedicina. Me refiero a los ratones avatar, a los nuevos modelos animales para investigar enfermedades raras de base genética que podemos ahora generar fácilmente gracias a las herramientas CRISPR de edición genética. Ellos fueron también los protagonistas de mi primera incursión divulgadora en la última reunión Naukas17, patrocinada por esta cátedra, celebrada en Bilbao hace pocos días.

En mi laboratorio del Centro Nacional de Biotecnología, en Madrid, y también gracias a nuestra participación en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER-ISCIII) nos dedicamos a investigar sobre la genética de las enfermedades raras. ¿Qué mutaciones y en qué genes son los causantes de estas enfermedades raras? Y, naturalmente, también investigamos sobre qué podemos hacer para aliviar o resolver estas condiciones genéticas de baja prevalencia en la población. Las enfermedades raras son aquellas que afectan a menos de 5 de cada 10,000 personas (o menos de 1 de cada 2,000). Conocemos más de 7,000 enfermedades raras. Cada una de ellas afecta a un reducido número de personas, aunque globalmente suponen una parte importante de la población (3 millones de personas en nuestro país, según estimaciones recientes).

En concreto nosotros investigamos sobre una de estas condiciones genéticas raras: el albinismo, causado por mutaciones en alguno de los 20 genes asociados, que dan lugar a otros tantos tipos de albinismo. En el albinismo lo que se ve (pérdida de pigmentación) no es lo más relevante (déficit visual). La discapacidad visual severa (con una agudeza visual inferior al 10%, es decir, con ceguera legal) es pues lo más característico de las personas con albinismo. El albinismo afecta aproximadamente a 1 de cada 17,000 personas, unas 3,000 personas en nuestro país. Hasta el momento habíamos podido aproximarnos a esta condición genética a través de modelos animales utilizando alguna de las técnicas de modificación genética, que conocemos desde hace más de 30 años. Son tecnologías muy poderosas pero no exentas de limitaciones y, generalmente, sofisticadas y muy caras de aplicar. Sin embargo, como no conocíamos otras técnicas, nos parecían estupendas y ello nos ha permitido, a nosotros y a muchos otros laboratorios en todo el mundo, generar numerosos modelos animales para el estudio de enfermedades raras, como el albinismo.

Todo cambió en 2013. En enero de ese año descubrimos la existencia de unas nuevas herramientas para la edición genética de los genomas, denominadas CRISPR (acrónimo en inglés de secuencias repetidas, palindrómicas, regularmente intercaladas y agrupadas), descritas muchos años antes por microbiólogos en bacterias. A principios de la década de los años 90 Francisco Juan Martínez Mojica (Francis Mojica), microbiólogo de la Universidad de Alicante, se dio de bruces con ellas al secuenciar el genoma de unas arqueas (otro grupo de microorganismos procariotas, similares pero no idénticos a las bacterias) que habitaban en las salinas de Santa Pola (Alicante). Publicó sus resultados en 1993.

No fue el primero en descubrirlas en bacterias, pero si fue el primero en percatarse de su relevancia y en decidir dedicar su carrera profesional a entenderlas. Lo consiguió unos 10 años más tarde, al percatarse de que se trataba de una estrategia innovadora de defensa, un verdadero sistema inmune adaptativo, que usaban las bacterias para zafarse de las infecciones de los virus que les acechaban. A diferencia de nuestro sistema inmune, las bacterias son capaces de transmitir su inmunidad frente a determinados patógenos a su descendencia, porque aquella tiene una base genética. Algo insólito e inesperado que le costó casi tres años publicarlo, hasta conseguir que lo aceptarán en una revista científica modesta, en 2005. Y precisamente ese artículo pionero es el que ha le ha permitido, años más tarde, ser premiado por diversas instituciones (Jaime I, Fundación BBVA-Fronteras del Conocimiento, Lilly, Albany, etc…) y es muy probable que le asegure plaza en una terna del premio Nobel de Medicina (o de Química), caso de que en Estocolmo decidan próximamente premiar el descubrimiento de las CRISPR y/o sus aplicaciones de edición genética, las que constituyen una verdadera revolución en biología.

Los descubrimientos básicos de Francis Mojica, y de los investigadores que le siguieron, permitieron describir cómo funcionaba el sistema CRISPR en bacterias y definir sus componentes. Esencialmente una molécula de ARN guía y una enzima capaz de cortar las dos cadenas del ADN (una nucleasa). Estas tijeras moleculares de alta precisión atacan el genoma del virus invasor en las bacterias inmunes a ese patógeno, y, a su vez, en células animales, pueden realizar una función similar, cortando el gen que nosotros le indiquemos al sistema, según la guía utilizada. Estos cortes en el genoma deben repararse de inmediato, para que las células sobrevivan y no pierdan material genético, que podría tener consecuencias fatales. Los sistemas de reparación los tenemos ya en todas nuestras células y son de dos tipos. El sistema reparador que actúa por defecto progresa añadiendo y eliminando letras (bases del genoma, A, G, C ó T) hasta que logra generar una cierta complementariedad (la G siempre se aparea con la C, y la T con la A) que finalmente es sellada y resuelta la cicatriz en el genoma. La inserción y eliminación de bases en el genoma normalmente conlleva la inactivación del gen cortado. Nunca antes había sido tan fácil inactivar un gen. Sencillamente dirigimos una herramienta CRISPR específica contra el gen que deseamos silenciar, el sistema CRISPR corta el ADN en el gen, y el sistema de reparación lo inactiva durante el proceso reparador.

Existe otro sistema de reparación, más sofisticado, que puede reparar el corte en el ADN a partir de secuencias molde externas, con ciertas similitudes a ambos lados del corte, pero con secuencias nuevas internas. Es decir, podemos inducir la introducción de secuencias previamente no existentes, lo cual permite tanto incorporar mutaciones específicas como corregirlas. Sorprendente y muy versátil. A este proceso le llamamos edición genética, aprovechando la similitud con la edición de textos realizada con un programa de ordenador, que permite localizar la palabra equivocada y corregirla, substituirla o eliminarla.

Mediante el uso de las herramientas CRISPR de edición genética es ahora posible inducir la incorporación de mutaciones específicas en genes determinados, a voluntad del investigador. Tanto en células en cultivo como en modelo animales, como son los ratones, los peces cebra o las moscas de la fruta (Drosophila). En ratones, desde principios de los 80, hemos generado miles de mutantes específicos de muchos de los más de 20,000 genes que tenemos tanto los roedores como nosotros, los primates.

Sin embargo, estas mutaciones generadas usando las técnicas clásicas eran relativamente groseras. Por ejemplo, la mayoría de ratones mutantes específicos de cada gen portan la eliminación de una parte importante del gen, frecuentemente el primero de los exones (las partes en las que se subdivide la zona de un gen que codifica información genética. Esta modificación genética tan relevante asegura prácticamente la inactivación de un gen. Sin embargo, tiene un problema. Al diagnosticar que tipo de mutaciones genéticas aparecen en la población humana nos damos cuenta que apenas existen este tipo de mutaciones entre los pacientes. Es decir, no hay apenas personas a quienes les falte el primero de los exones de un gen. Por el contrario, lo que encontramos al diagnosticar genéticamente a los pacientes afectados por alguna enfermedad congénita son pequeñas substituciones, eliminaciones o duplicaciones, a veces de hasta una sola base, de una sola letra. Son cambios mucho más sutiles que no obstante pueden tener consecuencias severas para la persona portadora de tales cambios en su genoma. Hasta hace poco, con los métodos disponibles, no era nada sencillo (y generalmente era imposible) reproducir estos diminutos cambios en el gen para investigar la enfermedad en células o animales modelo.

Las herramientas CRISPR han solventado la limitación que teníamos. Ahora es posible usar reactivos CRISPR para inducir, específicamente, el cambio, substitución, eliminación o duplicación de una o pocas bases en células o animales. Es pues ahora relativamente sencillo generar ratones portadores, exactamente, de la misma mutación que previamente hemos diagnosticado en pacientes. Estos ratones que llevan la misma modificación genética que los pacientes son los denominados ratones avatar. Cada uno de esos ratones reproduce los efectos de la mutación de la persona de la que derivan. De la misma manera que en la famosa película de ciencia ficción de James Cameron las criaturas azules están conectadas a las personas también aquí estos ratones avatar están asociado a la persona de la que portan la misma mutación.

Los ratones avatar representan un cambio conceptual en la generación de modelos animales para el estudio de enfermedades humanas. En medicina se dice que no hay enfermedades, sino enfermos, teniendo en cuenta que cada enfermo presenta síntomas ligeramente distintos y no siempre los mismos ni con la misma intensidad, lo que ha dado pie a la medicina personalizada. De la misma manera ahora, gracias a las herramientas CRISPR de edición genética, podemos generar los ratones avatar que representan modelos animales personalizados, específicos, que sin duda nos ayudarán a entender mejor cómo se establecen y desarrollan las enfermedades (y qué podemos hacer para detener o corregir la aparición de los síntomas de las mismas). Estos modelos animales avatar podrán ahora ser usados para validar propuestas terapéuticas innovadoras, y así poder asegurar los parámetros de seguridad y eficacia antes de saltar al ámbito clínico, antes de trasladar los posibles tratamientos a los pacientes. Esta es, sin duda, una de las aplicaciones más espectaculares de las herramientas CRISPR, que ni tan siquiera hubiéramos podido soñar hace apenas cuatro años. Felicitémonos y aprovechemos estos adelantos tecnológicos para mejorar el desarrollo de terapias avanzadas. El futuro ya está aquí.

Este post ha sido realizado por Lluis Montoliu (@LluisMontoliu) y es una colaboración de Naukas con la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU.

El artículo Las herramientas de edición genética CRISPR y los ratones avatar se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La inminente revolución de la ingeniería genética basada en el sistema CRISPR/Cas

- Ratones, peces y moscas, un modelo a seguir

- Sobre la predisposición genética a padecer enfermedades (II)

Marthe Louise Vogt (1903-2003): Garuneko mezularien atzetik

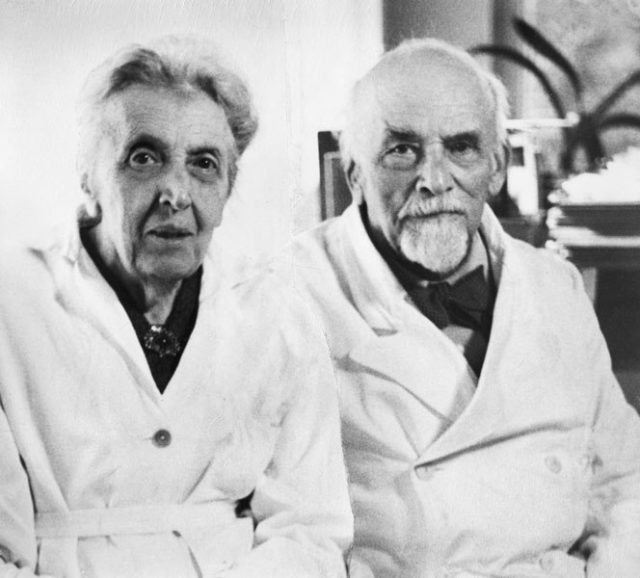

1. irudia: Marthe Louise Vogt neurozientzialaria. (Argazkiaren iturria: Mujeres con Ciencia)

Bada, komunitate zientifikoak emandako babesaren kariaz, kartzelatik atera zuten. Ez zen bere ibilbide zientifikoaren amaiera izan beraz, Vogteren lanik garrantzitsuena etortzekoa zen oraindik. Izan ere, hark egindako ikerketa batek frogatu zuen “sinpatina” (noranedralina) modu heterogeneoan banatzen zela garunetik eta ondorioztatu zuen ere sustantzia horrek transmisore gisa jokatzen zuela garuneko zelulen artean.

Etxean ikusia, umeek ikasiaBere etxeko giroa zuen zientzia-libururik oinarrizkoena. Cécile Vogt-Mugnier eta Oskar Vogt, bere gurasoak, garai hartan, neurologo ospetsuak ziren. Anekdota gisa, Vogt-Vogt sindromeari –haurtzaroan gertatzen den atetosiaren asaldura– esparru horretan bere gurasoek egindako lan eta ikerketengatik jarri zioten izen hori. Bada, haiek ez ziren izan inspirazio-iturri bakarrak Marthe gaztearentzat; bere ahizpa, Marguerite Vogt, genetista ezaguna izan zen ere.

2. irudia: Cécile Vogt-Mugnier (1875-1962) eta Oskar Vogt (1870-1959) neurologoak, Marthe Louise Vogt eta Marguerite Vogt zientzialarien gurasoak.

Kimikan, fisikan eta matematiketan bikaina zen Marthe eta horregatik eman zuen izena Berlineko Unibertsitatean, Medikuntza eta Kimika ikasteko irrikaz zegoen. 1927an lizentziatu zen eta horren ondotik, ospitale batean hasi zen praktiketan, abiatu zuen Medikuntza masterraren baitan. Doktorego-tesia ere gauzatu zuen Kaiser Wilhelm Society-n; kimika organikoa ikasi zuen eta karbohidratoen metabolismoaren inguruan lan egin zuen, Carl Neubergen zuzendaritzapean. Horren ondotik, Paul Tredelenbergekin batera hasi zen lanean Berlineko Unibertsitatean, Farmakologia departamentuan, hain zuzen. Bertan, endokrinologia jorratu eta teknika farmakologiko esperimentalak garatu zituen. 1931. urtean bere aitak gidatzen zuen Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung-ean Kimika-saileko arduraduna izatera iritsi zen. Bertan, garuneko ikerketa elektrofisiologikoak egin zituen eta ikasi zuen nola barreiatzen ziren farmakoak nerbio-sistema zentralean.

Ihesaldia eta aurkikuntza esanguratsuakAurretik aipatu bezala, Ingalaterrara ihes egiteko aukera ez zuen galdu nazismoa gorenean zegoenean. Rockefeller Travelling Fellowshiperi esker erdietsi zuen hori. Han zegoela berehala hasi zen lanean. Lehenik, Sir Henry Daleren laborategian. Han ikasi zuen, Wilhem Feldbergerekin batera, azetilkolinaren eta nerbio-sistemaren transmisore kimikoen askapena, esaterako. 1937an, Cambridgen, hipertentsioari buruzko ikerketak gauzatu zituen Ernest Basil Verneyrekin elkarlanean.

Britania Handiko Farmazia Elkarteko Farmakologia-laborategietara iritsi zen atxiloketaren ondotik, 1941. urtean. Marthek giltzurrun gaineko guruina eta era berean, estresaren eta adrenalinaren arteko harremana izan zituen ikergai bertan. Jarraian, Edinburgoko Farmakologia Sailera egin zuen jauzi. Hark egindako lanik esanguratsuena bertan idatzi zuen, alegia: Sinpatinaren kontzentrazioa nerbio-sistemaren hainbat tokietan egoera normaletan eta botiken administrazioaren ondoren.

Ikerketa honek frogatu zuen sustantzia hori modu heterogeneoan banatzen zela garunetik eta ondorioztatu zuen ere transmisore gisa jokatzen zuela garuneko zelulen artean. Horretaz gain, epinefrina, serotonina eta reserpina izeneko neurotransmisoreen jokabidea aztertu zuen. Egun, depresioaren edo gaixotasun mentalen aurkako tratamendu gehienen oinarrian dago horien jokabidea ezagutzea. Hortaz, garrantzitsua izan zen Vogtek garai hartan abiatu zituen ikerketak.

Cambridgera itzuli zenean, Agricultural Research Councilleko farmakologia departamentuko zuzendari izendatu zuten.

Neurotransmisoreen inguruko ikerketak egiten jarraitu zuen. 1968an erretiroa hartu bazuen ere, 1980ra arte jarraitu zuen lanean. Orobat, egindako lan guztiagatik komunitate zientifikoaren esker ona jaso zuen. Royal Societyren kide izendatu zuten 1952an –kargu hori lortzen bederatzigarren emakumea izan zen– eta 1981ean Royal Medal delakoa eman zioten. Azkenik, Arteen eta Zientzien Ameriketako Estatu Batuetako Akademiako ohorezko kide egin zuten. 2003. urtean zendu zen, 100 urte bete ondoren.

———————————————————————–

Egileaz: Uxue Razkin Deiako kazetaria da.

———————————————————————–

The post Marthe Louise Vogt (1903-2003): Garuneko mezularien atzetik appeared first on Zientzia Kaiera.

Ciencia, política y hechos

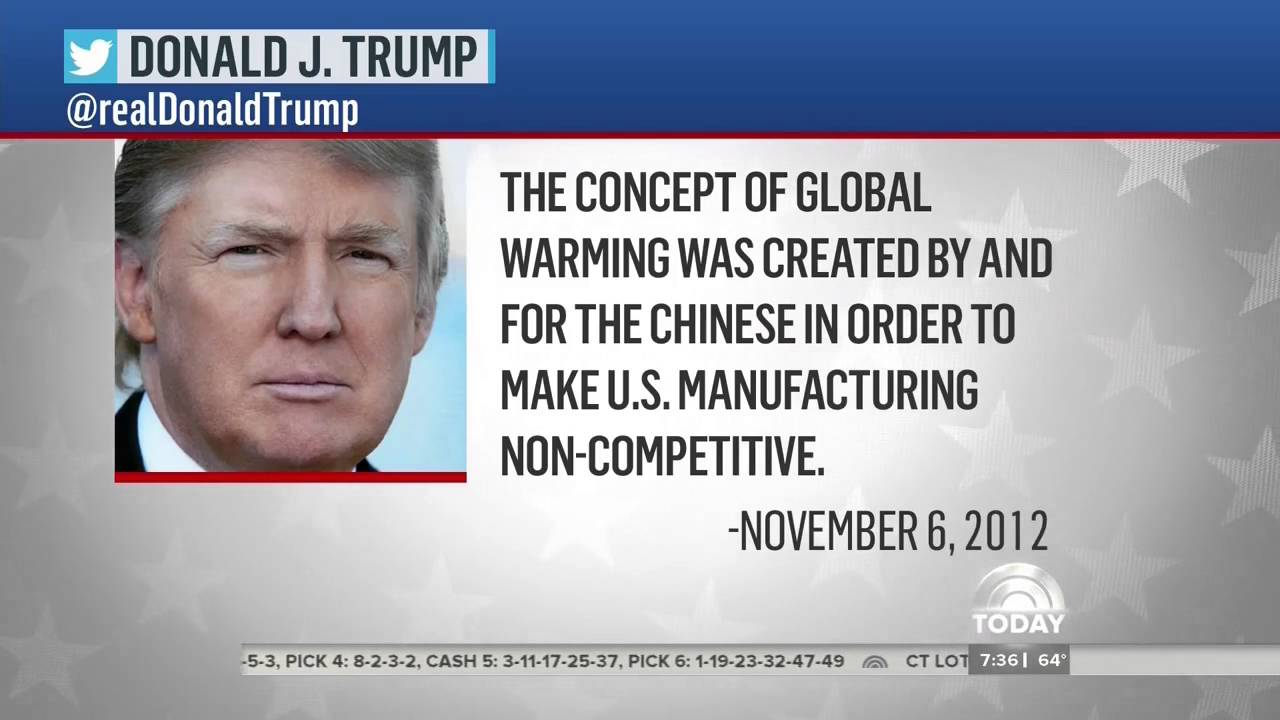

Donald J. Trump: “El concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos con objeto de hacer no competitiva la industria estadounidense” 6 de noviembre de 2012.

El objetivo de la política es estar a cargo de la gestión de grandes grupos de humanos para cambiar el mundo; el objetivo de la ciencia es conocer el universo. En este sentido la política se parece más a una tecnología, dado que lo que pretende es actuar sobre la realidad y cambiarla, mientras que la ciencia sólo intenta conocer lo que existe con la mayor precisión posible. Esta es una más de las razones por las cuales ciencia y política jamás se han llevado y nunca se podrán llevar demasiado bien: porque sus fines están en curso de colisión, siempre lo han estado y siempre lo estarán.

Para la ciencia los hechos son sagrados, porque son la base misma de cualquier explicación del cosmos. Para poder aspirar siquiera a comprender lo que hay es necesario empezar por describirlo con la mayor precisión posible, por lo que los datos son esenciales, básicos y (a ser posible) inmutables. Es cierto que se pueden cometer errores, a veces sistemáticos, en otras ocasiones incluso deliberadamente torticeros, aunque los más perniciosos y difíciles de erradicar son los inconscientes, por su propia naturaleza. Cuando los hechos recogidos son falaces, cuando se falsifican deliberadamente o a veces cuando simplemente cuando se clasifican mal, la ciencia puede llegar a descarrilar de modo espectacular. A nadie le agrada pasar su vida y su carrera profesional defendiendo y enseñando teorías basadas en hechos erróneos, por lo que la ciencia como actividad ha desarrollado con el paso del tiempo métodos ingeniosos para eliminar en la medida de lo posible los errores de los datos.

Las interpretaciones, las hipótesis y las teorías son discutibles; idealmente los datos no, aunque en la realidad se discuten continuamente para poner a prueba su resistencia y solidez. La ciencia respeta el poder del dato; como dice el proverbio muchas bellas e ingeniosas teorías se han venido abajo por culpa de un feo, insignificante e incluso repugnante dato. La más hermosa de las teorías no es capaz de resistir si no puede explicar un dato comprobado.

En política, sin embargo, los datos son una herramienta para modificar la realidad, como todo lo demás. La ciencia, sus teorías y sus datos pueden ser utilizadas en un momento dado, pero ése no es el obvetivo de la política, que no pretende describir sino prescribir: modificar la realidad para hacerla más cercana a un modelo preconcebido. De modo que si la ciencia es útil, se usa, pero si las teorías o los datos resultan ser inconvenientes no hay problema ninguno: se ignoran, se tergiversan, se niegan o se retuercen como convenga en cada caso. Si para convencer a suficientes humanos de que nos apoyen hay que negar que el sol sale por el este o afirmar que la luna está hecha de queso todo vale, por mor de la causa. Si para obtener la ventaja táctica a corto plazo hay que comprometer el futuro a largo plazo no importa, porque al fin y al cabo los votantes o partidarios futuros aún no están aquí mientras que las elecciones son inminentes.

Por eso política y ciencia al final no pueden ser otra cosa que antagónicas. Los científicos, como personas que son, tienen todo tipo de ideas políticas, desde las razonables (esas que cada uno estamos pensando ahora mismo) hasta las más descabelladas (que usted y yo sabemos cuáles son). Pero por deformación profesional los científicos acaban respetando los hechos y los datos, de modo que a la larga todos ellos acaban siendo decepcionados por los políticos y sus ‘hechos maleables’.

Quien respeta lo que hay no puede por menos que perder el respeto a quien es capaz de negar lo evidente con tal de rascar un poco de poder, justificándolo en que es mejor que gobierne él mismo que el de enfrente, que es peor. Por eso ninguna relación entre ciencia y política es estable a largo plazo. Y por eso resulta, una vez más, risible imaginar que la ciencia forma parte de las estructuras de poder. Cuando no puede haber nada más antagónico en el mundo de la política que el respeto reverencial (y crítico) al dato sobre la emoción; a la realidad que es sobre la realidad que debería ser. Y por eso ciencia y poder, al final, no se pueden llevar bien.

Sobre el autor: José Cervera (@Retiario) es periodista especializado en ciencia y tecnología y da clases de periodismo digital.

El artículo Ciencia, política y hechos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Ciencia y política: el papel de la verdad

- Teorías, hechos y mentes

- Ciencia, ideología y práctica política

Mamu-barea

Juan Ignacio Pérez eta Miren Bego Urrutia Janaria

Juan Ignacio Pérez eta Miren Bego Urrutia Janaria ———————————————————————————————————–

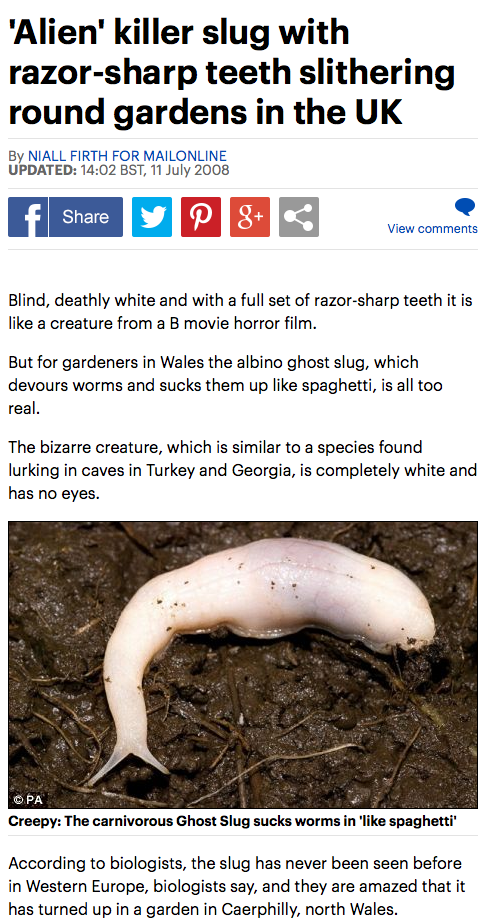

Mail Online egunkariak 2008ko uztailaren 11n eman zuen kontu honen berri. Honako hau izan zen berriaren titularra: ‘Alien’ killer slug with razor-sharp teeth slithering round gardens in the UK, «Labanak bezain hortz zorrotzak dituen bare hiltzaile atzerritarra Erresuma Batuko lorategietan irristaka».Antza denez, 2006an aurkitu zuten lehenengo banakoa, baina 2008ra arte ez dute sailkatu eta ez diote izena eman. Selenochlamys ysbryda da jarri dioten izena. Zientziarentzat berria da bare hau, eta haren taldekide hurbilenak Kaukason bizi direnez, handik ekarria dela uste dute. Ongarri naturalarekin batera nahi gabe ekarri zutela uste dute espeziea ikertu duten zoologoek. Zuri-zuria da eta hori dela-eta, litekeena da kobazuloetan eboluzionaturiko espezie bat izatea. Hain da zuria, ezen mamu-barea deitu baitute barea sailkatu duten Bill Symondson eta Ben Rowson zoologoek.

1. irudia: Mail Online egunkariak 2008. urtean argitaratutako berria.

Baina egunkariko izenburuak berak dioen bezala, bare horren ezaugarrietako bat, garrantzi handikoa gainera, hortzeria da. Egia esan hortz bakarra du, baina zeregin bera betetzen duten hortz moduko beste zenbait aho-atal ditu eta oso zorrotzak dira, labanak bezain zorrotzak, Mail Online egunkariak emandako berriaren arabera. Jakina, ezaugarri horrek badu azalpen egokia, izenburuak hori ere adierazten baitigu killer slug hitzen bitartez.

Haragijalea (eta ehiztaria) baita bare hori. Izan ere, lurpean bizi da eta beste bare eta (batez ere) zizareak ehizatzen ditu. Mehetu egiten du bere gorputza zizareen zulobideetan sartu ahal izateko. Organo kimiohartzaileak ditu antenetan, eta horiei esker aurkitzen ditu bere harrapakinak. Zizare edo bare bat aurkituz gero, iltzatu egiten du aho-atal zorrotzak erabiliz eta, ondoren, zurrupatu egiten ditu harrapakinaren barne-fluido eta ehunak, oraindik bizirik dirauen arren.

2. irudia: Selenochlamys ysbryda edo mamu-barea. (Iturria: Pan-species Listing)

Gure artean ere bada bare karniboro bat, Testacella generokoa. Selenochlamys bezala, lurpean bizi da eta zizareak jaten ditu. Honek badu, gainera, beste ezaugarri bitxi bat: maskor txiki bat du gorputzaren atzealdean. Bareak eta barraskiloak oso antzekoak dira. Izan ere, kaltzioz pobreak diren lurretan bizitzeko moldaera da bareek maskorrik ez izatea; hau da, maskorra egiteko nahikoa kaltzio ez zegoen tokietan «maskorrik gabeko barraskiloak» sortu ziren. Baina trantsizio horretan bada erdiko formarik ere, eta horixe da, hain zuzen, Testacella, erdiko forma bat; horregatik du maskor txikia.

Istorio hau arrazoi batengatik ekarri dugu hona: guk dakigula, hauek dira ezagutzen diren bare haragijale gutxietako bi. Egia da guk ezagutzen ditugun bare arruntek ere haragia (euren espezie bereko kideena, zehatzak izateko) jan dezaketela, baina oso gutxitan egiten dute. Haien janaren osagai nagusiak landareak dira ―baserritarrek ondo dakiten bezala― eta noizean behin, proteinen beharrak errazago asetzeko, beste animalia txikiak edo euren espeziekideak ere jan ditzakete.

—————————————————–

Egileez: Juan Ignacio Pérez Iglesias (@Uhandrea) eta Miren Bego Urrutia Biologian doktoreak dira eta UPV/EHUko Animalien Fisiologiako irakasleak.

—————————————————–

Artikulua UPV/EHUren ZIO (Zientzia irakurle ororentzat) bildumako Animalien aferak liburutik jaso du.

The post Mamu-barea appeared first on Zientzia Kaiera.

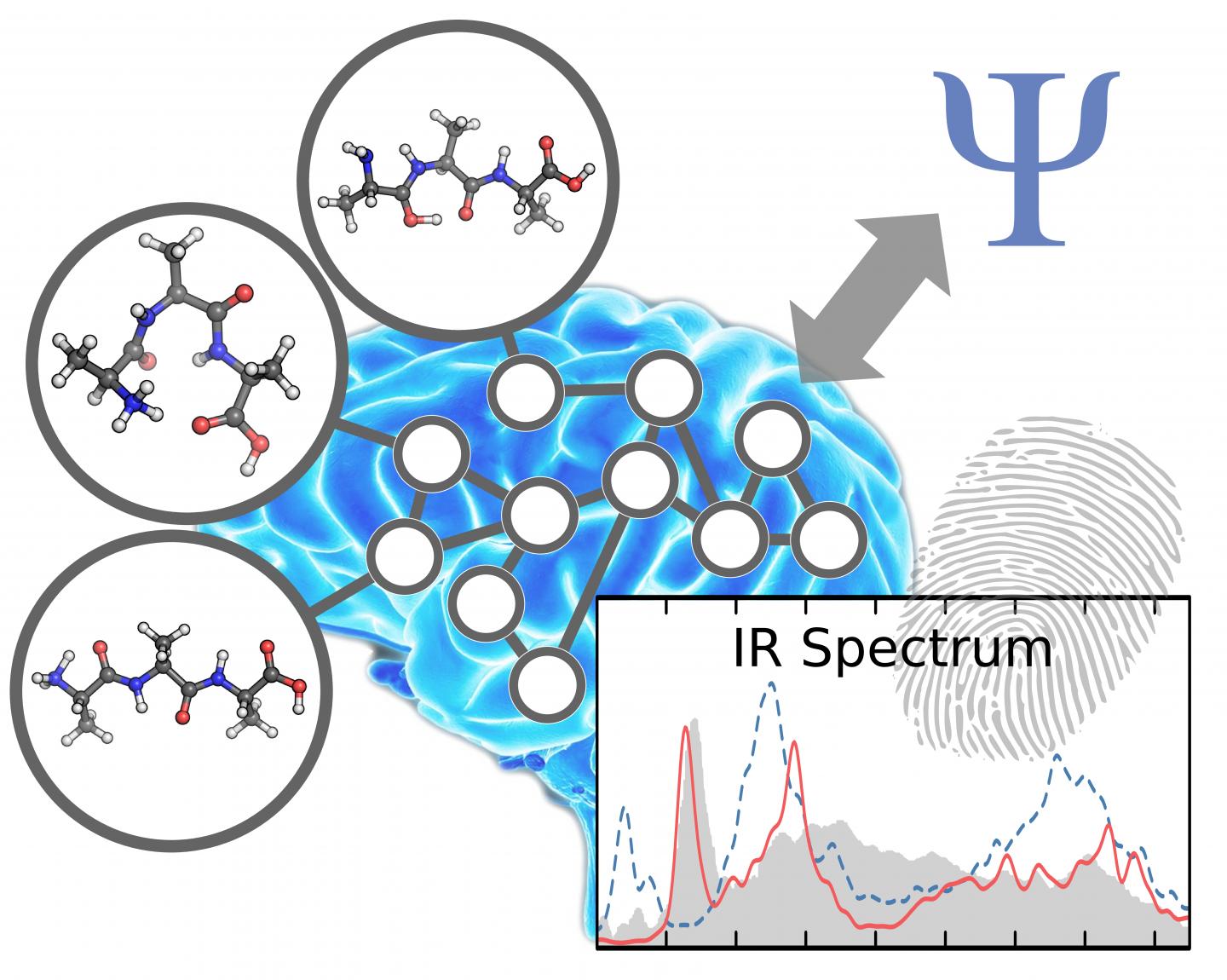

Computación cognitiva de espectros infrarrojos

Copyright Philipp Marquetand / Universität Wien

Los avances en inteligencia artificial y las noticias acerca de ellos parecen estar por todas partes. Desde vehículos autónomos, a buscadores de Internet o filtros de spam, los algoritmos que hemos dado en llamar inteligencia artificial son tremendamente versátiles. En IBM llaman, quizás más apropiadamente, “computación cognitiva” a lo que los demás llamán inteligencia artificial. Y es que las máquinas no poseen una inteligencia, artificial, sino que realizan lo que hacen mejor, computar, de otra forma, cognitivamente.

De hecho, esta es pues otra noticia sobre un avance en computación cognitiva, pero probablemente uno del que no oirás hablar en otra parte. Se trata de algo importante y muy útil, pero que no es tan espectacular como para alcanzar un informativo de televisión, por ejemplo. Sin embargo, ilustra perfectamente la capacidad de complementar (no necesariamente sustituir) la inteligencia humana que esos algoritmos pueden tener.

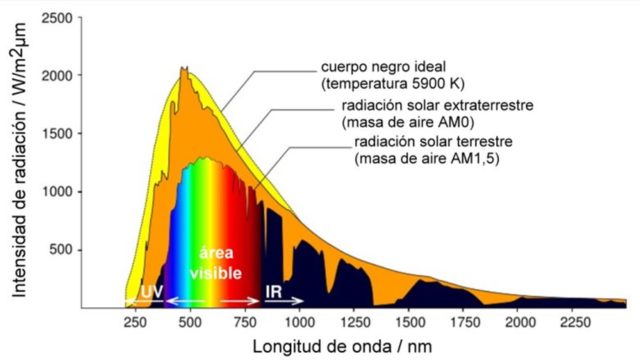

La espectroscopia infrarroja es uno de los métodos experimentales más útiles para conocer el mundo de las moléculas. Se basa en cómo las moléculas de las sustancias responden a la radiación infrarroja, vibrando y rotando. Los espectros infrarrojos son, por tanto,huellas químicas que proporcionan información sobre la composición y las propiedades de las sustancias y los materiales.

En muchos casos, estos espectros son muy complejos y, si se quiere realizar un análisis detallado, las simulaciones por ordenador se hacen indispensables. Mientras que los cálculos químico-cuánticos teóricamente permiten una predicción extremadamente precisa de los espectros infrarrojos, llevarlos a cabo en la práctica se hace difícil, si no imposible, por el enorme coste computacional que tienen. Por esta razón, los espectros infrarrojos fiables sólo pueden calcularse para sistemas químicos relativamente pequeños.

Y aquí es donde entra la computación cognitiva. Un grupo de investigadores de las Universidades de Viena y Gotinga ha encontrado una forma de acelerar estas simulaciones utilizando lo que se llama aprendizaje máquina, una forma de computación cognitiva. Para este propósito han utilizado redes neuronales artificiales, modelos matemáticos que se basan en el funcionamiento del cerebro humano. Estas redes son capaces de aprender las complejas relaciones mecano-cuánticas que son necesarias para el modelado de los espectros de infrarrojo a partir de solo algunos ejemplos. De esta manera, los científicos pueden llevar a cabo simulaciones en pocos minutos, unas simulaciones que con técnicas estándar necesitarían literalmente miles de años incluso con los superordenadores modernos, y todo ello sin sacrificar la fiabilidad.

Es tal la potencia del nuevo método, que no parece osado predecir que se implantará rápidamente tanto en los laboratorios de investigación (científica y criminal) como en los de control de calidad, y que mejoras sucesivas lo harán una herramienta indispensable en el futuro.

Referencia:

Michael Gastegger,Jörg Behlerb and Philipp Marquetand (2017) Machine learning molecular dynamics for the simulation of infrared spectra Chemical Science doi: 10.1039/C7SC02267K

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

Este texto es una colaboración del Cuaderno de Cultura Científica con Next

El artículo Computación cognitiva de espectros infrarrojos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Un minuto eterno: pares de Majorana y computación cuántica

- Digitalización universal de la computación cuántica analógica en un chip superconductor

- Activa Tu Neurona – Física Teórica y Computación Cuántica

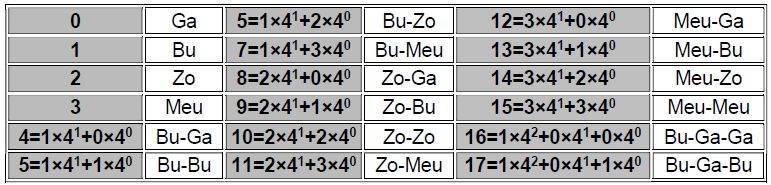

Una conjetura sobre ciertos números en el ‘sistema Shadok’

Los Shadok son los personajes de una serie de animación francesa creada por Jacques Rouxel (1931-2004).

Imagen 1: Una de las imágenes del Doodle dedicado al 48 aniversario (29 de abril de 2016) de la primera emisión en televisión de Les Shadoks (29 de abril de 1968). En la etiqueta: ¡¿Por qué hacerlo simple cuando puede hacerse complicado?!

Los Shadok son seres antropomorfos, con la apariencia de pájaros ‘redondos’, con largas piernas y alas diminutas. Son bastante crueles y tontos; por ejemplo, se dedican a construir máquinas absurdas, que nunca funcionan.

La lengua shadok solo posee cuatro fonemas de base: GA, BU, ZO, MEU. En efecto, su cerebro está constituido por cuatro casillas, y no puede contener más sílabas… de hecho, los Shadok solo son capaces de hacer cuatro cosas; para aprender una nueva, deben olvidar otra…

Estos personajes pueden construir palabras usando las sílabas GA, BU, ZO y MEU… pero la lengua shadok es incomprensible, ya que las palabras son polisémicas. Así, todo Shadok puede emitir cualquier palabra y su interlocutor comprenderá lo que mejor le convenga… aunque intercambian ideas entre ellos. Por ejemplo, ZoGa significa ‘bombear’, ZoBuGa denota ‘bombear con una bomba pequeña’ y ZoBuBuGa representa ‘bombear con una bomba grande’. GaMeu es la noche, BuBu el mar y BuGa la tierra.

Estos cuatro fonemas sirven también para contar: GA (0), BU (1), ZO (2) y MEU (3), y cualquier número se construye a partir de estos cuatro por un sistema de numeración por posición, que es sencillamente la base 4:

Imagen 2: Base decimal versus base shadok.

Existen incluso páginas web destinadas a convertir números del sistema de numeración decimal al sistema shadok y viceversa. Por ejemplo, el número 100 se escribe en el sistema shadok:

BU-ZO-BU-GA.

El pasado domingo, en Blogdemaths (ver [1]) su autor escribía un artículo describiendo algunas propiedades interesantes de los números

Ga-Bu-Zo-Meu-Ga-Bu-Zo-Meu-[…]-Ga-Bu-Zo-Meu,

donde Ga-Bu-Zo-Meu se repetía n veces.

Los primeros valores de estos números son:

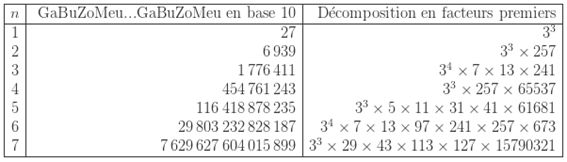

Imagen 3: Los primeros números de la forma Ga-Bu-Zo-Meu-[…]-Ga-Bu-Zo-Meu, en base 10 y su descomposición en factores primos. Extraído de [1].

A la vista de esta serie de valores, el autor del blog establece la siguiente conjetura:Conjetura: La descomposición en factores primos de los números

Ga-Bu-Zo-Meu-[…]-Ga-Bu-Zo-Meu

es el producto de una potencia de 3 por un entero libre de cuadrados.

Intentando probar esta conjetura (o encontrar un contraejemplo para ella), el autor obtiene una expresión general para estos números:

![]()

Así, para encontrar los divisores de Ga-Bu-Zo-Meu-[…]-Ga-Bu-Zo-Meu, basta con encontrar los divisores de 28n-1, que es un número de Mersenne.

Usando el teorema de Euler, el autor demuestra que

Ga-Bu-Zo-Meu-[…]-Ga-Bu-Zo-Meu (42 veces)

es divisible por 49… así que su conjetura es falsa. A partir de allí encuentra más contraejemplos a su conjetura, para

Ga-Bu-Zo-Meu-[…]-Ga-Bu-Zo-Meu (n veces)

con n = 54, 110, 120, 156,… todos ellos números pares.

La conjetura es falsa, pero el autor se pregunta a continuación, ¿quizás no existe un contraejemplo a su conjetura para

Ga-Bu-Zo-Meu-[…]-Ga-Bu-Zo-Meu (n veces)

con n impar? La respuesta es negativa; esta vez, usando números de Mersenne y números primos de Wieferich, es capaz de encontrar un contraejemplo con n impar a su conjetura, y lo descubre para n=91.

Aún es posible hacerse más preguntas, y el autor, efectivamente, las plantea: ¿es n=91 el menor contraejemplo impar a su conjetura?

Referencias

[1] GaBuZoMeu…GaBuZoMeu, Blogdemaths, 24 de septiembre de 2017

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad.

El artículo Una conjetura sobre ciertos números en el ‘sistema Shadok’ se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Incendios, los grafos de visibilidad y la conjetura de Collatz

- La conjetura de Goldbach

- La conjetura de Poincaré-Perelman-Miander

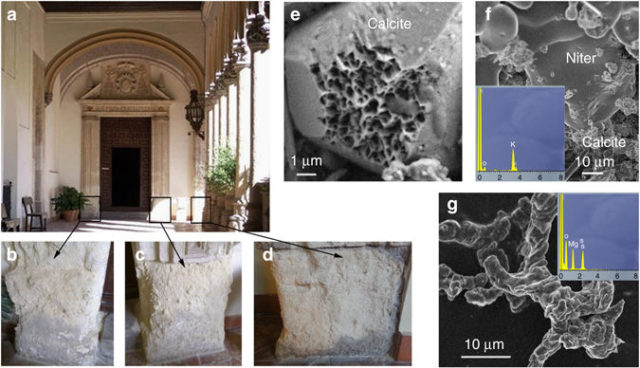

Bakterioen transplantea, eraikin historikoak babesteko

Eraikin historikoen kontserbazioa hobetzeko metodologia berria garatu dute Granadako Unibertsitateko ikertzaileek. Kutsadura atmosferikoak eta harrian pilatzen diren gatzek eragiten dituzten narriadura fisikoaren eta kimikoaren ondorioak ekiditeko bidea ireki du aurkikuntzak, zientzialarien esanetan. Nature Communications aldizkarian aurkeztu dute aurrerapena, hilaren hasieran.

Funtsean, eta sinplifikatuz, bakterioen transplantean oinarritzen da metodologia berria. Hori egin ahal izateko, eraikinaren harrietan dauden bakterio komunitate bat hartu, laborategian hazi eta jatorrizko eraikinera itzuli dituzte ondoren.

1. irudia. Granadako San Jeronimoko monasterioan martxan jarri dute metodo berria. (Argazkia: Paul Hermans CC BY-SA 3.0)

Zehazki, bakterio karbonatogenikoen bila joan dira zientzialariak. Bakterio hauek gai dira kaltzio karbonatoa sortzeko, eta horrek eraikinetako harria babesten eta trinkotzen du, “biozementu” izendatu duten materiala sortuz. Bakterioek isurtzen dituzten sustantzia exopolimerikoek, gainera, biozementu hau babesten laguntzen dutela argitu dute ikertzaileek. Exopolimero hauei esker sortzen dira mikrobioez osatutako geruzak, bioteknologiaren alorrean gero eta erabilpen gehiago dituztenak.

Granadan dagoen San Jeronimoko eraikinean probatu dute teknika berria. Beste askotan bezala, Errenazimentuko eraikin honetako harrietan bi motako arazoak izaten dira. Batetik, gatzek harri porotsuetan aldaketa fisikoa eragiten dute, tentsio mekanikoaren bidez. Bestetik, atmosferaren kutsadurak aldaketa kimikoak sortzen ditu, harrian dauden mineralak disolbatzen dituelako.

Egileek diotenez, monasterio horretan dauden bakterio karbonatogenikoak ohikoak dira mundu osoko eraikinetan, eta, ondorioz, metodologia hau beste leku askotan ezartzeko aukera dagoela esan dute.

Aspaldiko garapenaDuela urte batzuk asmatu zuten tratamendu sinpleago baten garapena da honakoa, Granadako Unibertsitateko Mineralogia eta Petrologia katedradun Carlos Rodriguez Navarrok adierazitakoaren arabera. “Orduan, elikagaia zuen kultibo-ingurunea ezartzen genuen harrian, baina bakteriorik gabe. Era horretan, eraikinean zeuden bakterioak aktibatu egiten ziren, eta, ondorioz, karbonatoak sortzen zituzten”.

Baina orain beste aurrerapausoa egin dute, zuzenean eraikinean zeuden bakterioak erauziz, horiek laborategian hazi eta berriro ere eraikinean txertatuz. Funtsean, gizakiengan egiten diren mikrobiotaren transplantearen antzekoa litzateke, auto-inokulazio bat, hain zuzen.

2. irudia. Monasterioaren sarreran egindako esku-hartzea, eta mikroskopio bidez eskuratutako zenbait irudi: narraiatutako kaltzita (e), nitroa (f) eta hexahidritako gatz-kristalak (g). (Argazkia: Nature Communications)

Tratamenduaren ebaluaketa egin ahal izateko, alderdi fisikoak eta kimikoak kontuan hartu dituzte, eta, diotenez, bietan egiaztatu dute harrian izandako hobekuntza. “Eraso kimikoen aurrean iraunkorragoa da, eta mikro-zulaketa baten bitartez ere ikusi dugu harriak hobera egin duela”.

Itxurari dagokionean, kolorearen espektroa ere neurtu dute, espektrofotometriaren bitartez. “Proba sinpleagoak ere egin daitezke halakoetan”, azaldu du Rodriguez Navarrok. “Adibidez, azaleko trinkotasuna ikusteko, eranskailuaren proba egiten da, tratamenduaren aurretik eta ondoren. Pegatina bat harrian itsasi eta zenbat material erausten den ikusten dugu horrela”.

Aurreko tratamenduekin alderatuz izandako aldea nabarmendu du katedradunak. Izan ere, orain arte erabili diren zenbait metodok arazo ugari sortu dute eraikinetan. Hasiera batean harria babesten badute ere, denbora aurrera joan ahala arazoak sortu dituzte. Arazoaren oinarrian dago babes-geruzak harriaren poroak estaltzen dituela. “Funtsezkoa da harriaren sistema porotsuaren iragazkortasuna bermatzea”. Azken finean, eta metaforaren eremuan sartuta, bizidunen antzera harriek ere arnas egin behar dute “bizirik” irauteko.

Euskal Herrian ere antzeko irtenbideak aurkitzen saiatzen ari dira. Zehazki, Nano-Cathedral izeneko proiektuan parte hartzen ari dira Gasteizko Santa Maria katedraleko arduradunak. Nanoteknologiaren bitartez harriaren kontserbazio egokia ahalbidetuko duen tratamendu berrien bila ari dira. Bestetik, UPV/EHUko IBeA Ikerkuntza eta Berrikuntza Analitikoa taldean ere hainbat aurrerapen egin dituzte kutsadurak eta itsas aerosolek eraikinetan duten eragin negatiboa ekiditeko.

Erreferentzia bibliografikoa:

Fadwa Jroundi et al. Protection and consolidation of stone heritage by self-inoculation with indigenous carbonatogenic bacterial communities. Nature Communications 8, Article number: 279 (2017) DOI:10.1038/s41467-017-00372-3

———————————————————————————-

Egileaz: Juanma Gallego (@juanmagallego) zientzia kazetaria da.

———————————————————————————-

The post Bakterioen transplantea, eraikin historikoak babesteko appeared first on Zientzia Kaiera.

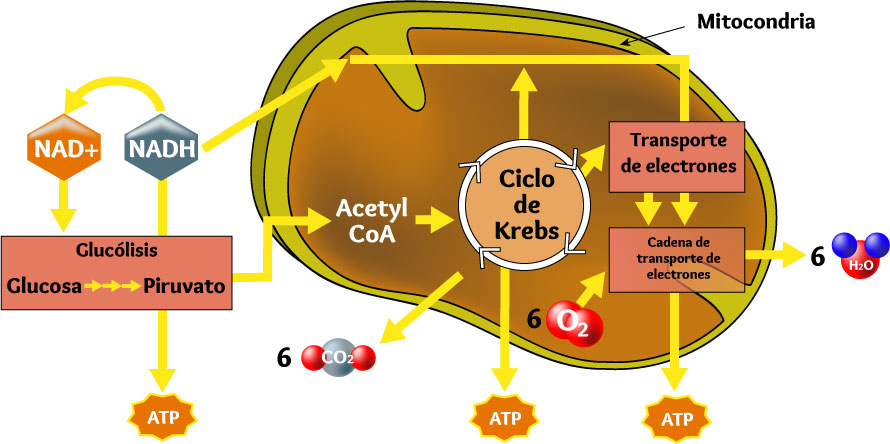

Sistemas respiratorios: los límites a la difusión de los gases

La mayor parte de los animales necesitan oxígeno para vivir. Es el aceptor final de electrones en la cadena respiratoria, por lo que sin su concurso no sería posible la síntesis de ATP que tiene lugar en el interior de las mitocondrias. Es, pues, la molécula clave para poder degradar las sustancias carbonadas que proporcionan la energía necesaria para el funcionamiento de los sistemas orgánicos. El catabolismo de esas moléculas, además de energía en forma de ATP, rinde CO2, sustancia que ha de ser expulsada al exterior, pues su acumulación en los medios interno o intracelular, daría lugar a peligrosas elevaciones del pH[1]. Llamamos respiración interna o respiración celular a los procesos metabólicos que tienen lugar en las mitocondrias y que, utilizando O2, dan lugar a la obtención de ATP y la producción de CO2 a partir de moléculas carbonadas.

Esquema de la respiración interna

El oxígeno se encuentra en el medio externo y ha de ser transferido al interior de las mitocondrias. Y, como se ha dicho, el CO2 ha de ser expulsado al exterior. Denominamos respiración externa al conjunto de procesos implicados en esas transferencias. Debemos, para empezar, considerar las limitaciones que afectan a la difusión de los gases respiratorios para, a continuación, analizar los dispositivos específicos que han permitido la superación de tales limitaciones.

Intercambio de gases en un alveolo pulmonar

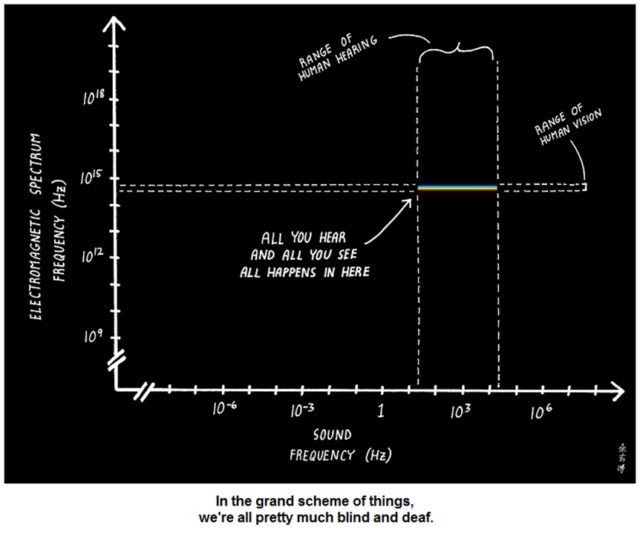

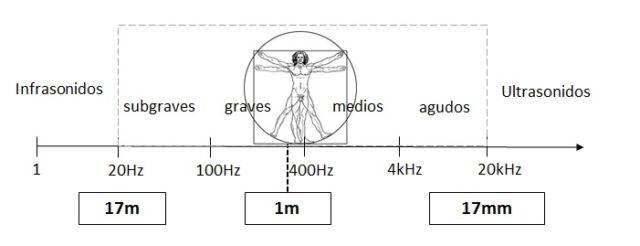

La difusión es el proceso clave y universal mediante el que se produce el intercambio de gases entre el medio respiratorio y el organismo. Se produce de acuerdo con la denominada ley de Fick que, aplicada a los gases, establece que la tasa o velocidad a que se produce es directamente proporcional al denominado coeficiente de difusión (que depende de la permeabilidad para con cada gas de la barrera que hay que traspasar), a la superficie disponible para el intercambio, y al gradiente de presiones parciales del gas existente entre los dos compartimentos; y es inversamente proporcional a la distancia que ha de superar.

Llegados a este punto, conviene introducir la noción de presión parcial pues desde el punto de vista de la actividad biológica de los gases, es a ese parámetro al que hemos de atenernos y no a la concentración. A nivel del mar la presión atmosférica total es de 1 atm (atmósfera) o 760 mmHg (milímetros de mercurio). A dicha presión contribuyen todos los gases que hay en la mezcla y principalmente el N2 y el O2. El oxígeno representa un 21% del volumen del gas, por lo que su presión parcial (pO2) es de 159 mmHg. La del CO2 es de tan solo 0,03 mmHg. Si en vez de tratarse de un gas en la atmósfera, nos referimos a uno disuelto en agua o en alguna disolución fisiológica (medio interno, sangre, etc.), su presión parcial se define como la presión de ese mismo gas en una atmósfera con la que la disolución se encontrase en equilibrio.

Las configuraciones respiratorias más simples son aquellas en las que los gases pasan de un enclave a otro a través de procesos de difusión únicamente. A partir de cálculos teóricos basados en niveles metabólicos y requerimientos de O2 considerados “moderados” y dada una pO2 ambiental de 159 mmHg, la distancia de difusión –o distancia crítica– no debería superar el valor de 1 mm. Esta es una consecuencia de las características del proceso de difusión y supone, de hecho, una importante limitación fisiológica de partida. Hay animales en los que tal limitación no llega a operar. Son los más simples: organismos de muy pequeño tamaño –unicelulares incluso, como los paramecios u otros protozoos- o aquellos cuya anatomía permite que las células se encuentren en contacto con el medio externo o muy próximas a este, como esponjas, cnidarios o gusanos planos.

Sin embargo, la limitación anterior sí actúa sobre la mayor parte de los animales porque, como vimos aquí, en el curso de la evolución su tamaño ha tendido a crecer, además de haber aumentado también su complejidad. También han surgido grupos con muy altas demandas metabólicas (peces escómbridos, insectos voladores, aves y mamíferos). Y por otra parte, prácticamente todos o casi todos los enclaves acuáticos o terrestres de nuestro planeta -incluyendo zonas de muy diversa disponibilidad de oxígeno– han sido colonizados por algún grupo animal. Por todas esas razones, en el curso de la evolución todos esos animales se han dotado de dispositivos específicos que, actuando sobre los términos de la ley de Fick antes citados, facilitan el intercambio de gases respiratorios. Esos dispositivos son el aparato respiratorio, cuya función es realizar los intercambios directos con el exterior, y el sistema cardiovascular, que se ocupa de la transferencia interna (aquí vimos algunas características del sistema circulatorio humano, y aquí una panorámica de las bombas de impulsión). Veamos esto con cierto detalle.

El coeficiente de difusión es propio del gas y de la naturaleza de la barrera que separa el medio respiratorio del medio interno; obviamente, la selección natural no puede actuar sobre las características del gas, pero sí puede hacerlo sobre el epitelio que separa ambos medios. Por ello, los epitelios respiratorios y las paredes de los capilares sanguíneos presentan una alta permeabilidad para con los gases objeto de intercambio.

El área superficial también está sometida a la acción de la selección natural, y lo está en dos niveles. El primero corresponde a los órganos respiratorios, que consisten generalmente en múltiples pliegues del epitelio que se encuentra en contacto con el medio externo, llenos en ocasiones de infinidad de recovecos. A título de ejemplo valga el dato de que la superficie interna del total de alveolos pulmonares de un ser humano es de 100 m2. Cuando los pliegues se proyectan hacia el exterior del organismo en forma de evaginaciones, los órganos respiratorios reciben el nombre de branquias; son característicos de animales acuáticos. Y cuando consisten en invaginaciones reciben el nombre de pulmones; son característicos de animales terrestres. Los insectos, con sus tráqueas, constituyen un grupo aparte, aunque en rigor también su sistema traqueal es un sistema de invaginaciones. El segundo nivel corresponde a los enclaves en los que el sistema cardiovascular se halla en contacto con los tejidos. En este, la irrigación de los tejidos a cargo de variables (y en caso de ser necesarios, grandes) números de capilares sanguíneos ofrece enormes posibilidades para modificar la superficie de transferencia en la vía final de difusión a las células, incluyendo la posibilidad de aumentarla de manera considerable.

La selección natural también actúa sobre los dispositivos implicados en el intercambio de gases, de un modo tal que tienden a mantenerse gradientes de presiones parciales de la suficiente magnitud. También en este caso, son dos los enclaves implicados, órgano respiratorio y sistema circulatorio. Los gradientes amplios se consiguen en el aparato respiratorio impulsando el medio (aire o agua) a su través, de manera que su renovación permite mantener elevada la presión parcial de O2 y, por lo tanto, el gradiente. Lo opuesto vale para el CO2. Llamamos ventilación a la actividad que consiste en hacer circular el medio respiratorio sobre la superficie de los epitelios.

El mismo mecanismo sirve para la transferencia interna a través del sistema circulatorio, ya que la renovación de la sangre o medio interno que irriga o baña los tejidos permite mantener la pO2 relativamente alta y la pCO2 relativamente baja, lo que favorece el intercambio de esos gases con las células. De la misma forma se facilita la captación de O2 desde el medio respiratorio por la sangre, así como la cesión de CO2. En este caso es la bomba de impulsión del sistema circulatorio la que genera el movimiento, cuya velocidad puede también modificarse en función de las necesidades. Y además de lo anterior, muchos animales cuentan con unas sustancias de naturaleza proteica, a las que denominamos pigmentos respiratorios, que se combinan con el O2 y CO2, de manera que se reduce la presencia de dichos gases en la sangre en forma disuelta y por lo tanto, su presión parcial. El efecto de dichos pigmentos es muy importante; al reducir la pO2 en la sangre que irriga el órgano respiratorio, ayuda a mantener un gradiente entre los medios externo (respiratorio) e interno (sangre o hemolinfa) que facilita la transferencia de O2. Y lo mismo ocurre con el CO2 en los tejidos, aunque en este caso, los procesos implicados en su transporte interno son más complejos.

Por último, también la distancia de difusión está sometida a la actuación de la selección natural. Por un lado, los epitelios (respiratorio y capilar) a través de los cuales se produce difusión de gases son muy finos, por lo que la distancia de difusión se minimiza. Por el otro, la misma existencia de sistemas circulatorios equivale, en realidad, a una reducción funcional de la vía de difusión. Y por último, en los animales con sistemas circulatorios abiertos, no existen barreras a la difusión en la vía final, dado que el medio interno baña directamente las células.

Hasta aquí la descripción de los elementos funcionales que participan en los intercambios de gases respiratorios, así como del modo en que actúa la selección natural sobre los procesos representados por los términos de la ecuación de Fick. En posteriores anotaciones nos ocuparemos de otros aspectos de la respiración y de una descripción de la diversidad de órganos respiratorios.

Nota:

[1] Además de disolverse, el CO2 se combina con el agua para dar ácido carbónico, lo que potencialmente genera una elevación del pH.

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo Sistemas respiratorios: los límites a la difusión de los gases se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Sistemas nerviosos: el sistema central de vertebrados

- Sistemas nerviosos: el tálamo y el hipotálamo

- Sistemas nerviosos: el tronco encefálico y el cerebelo

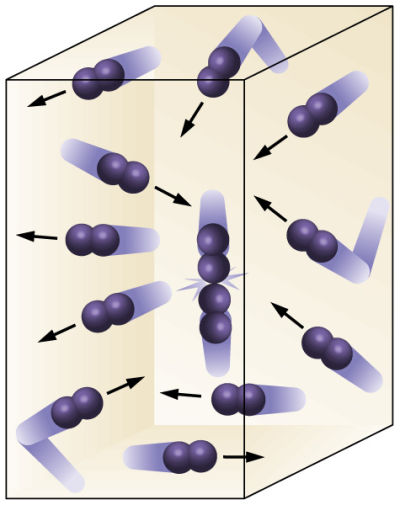

La ley del gas ideal a partir del modelo cinético

Tras exponer nuestro modelo simple del gas ideal, incorporar la distribución de las velocidades de las moléculas de Maxwell y tener en cuenta el efecto del tamaño de las moléculas, ya lo tenemos todo para ver cómo se deriva a partir del modelo cinético una ley a la que se ha llegado por estudios macroscópicos y fenomenológicos, la ley del gas ideal.

Según estableció Bernoulli, en la teoría cinética la presión de un gas es el resultado de los impactos contínuos de las partículas del gas contra las paredes del contenedor. Esto explica por qué la presión es inversamente proporcional al volumen (ley de Boyle) y directamete proporcional a la densidad: cuanto más pequeño sea el volumen o mayor la densidad, mayor será el número de partículas que colisionan con la pared en un momento dado. Pero la presión tambien depende de la energía cinética de las partículas (Ec)y, por tanto, de su velocidad, v, ya que Ec = 1/2 m·v2. Esta velocidad determina no solo la fuerza que se ejerce sobre la pared durante cada impacto, sino también la frecuencia de estos impactos.

Si las colisiones con la pared son perfectamente elásticas, la ley de conservación del momento lineal describe perfectamente el resultado del impacto. Un átomo que rebota e una pared sufre un cambio de momento lineal. Como el momento lineal es el producto de la masa por la velocidad, este cambio de momento se traduce en un cambio de velocidad, ya que asumimos que la masa es constante para la partícula (aquí habría que recordar que la velocidad es un vector). Pero si hay un cambio de momento lineal es porque se ha ejercido una fuerza sobre la partícula durante el impacto, como sabemos por las leyes de Newton. Por estas mismas leyes, para esa fuerza que ha hecho rebotar a la molécula de gas debe existir una fuerza de reacción que se aplica sobre la pared: esta fuerza es la contribución del impacto de la partícula a la presión.

Aplicando las mecánica de Newton a nuestro odelo simple de gas llegamos a la conclusión, para las tres dimensiones del movimiento, de que la presión P está relacionada con el promedio de la velocidad de los átomos al cuadrado, (v2)pr, y con el volumen, V, y la masa de la molécula de gas, m, según la expresión P = m· (v2)pr / 3V.

La derivación de esta expresión es muy sencilla y un magnífico ejemplo de la aplicación de las leyes de Newton en un dominio en el que el propio Newton no se aventuró.

Tenemos ahora dos expresiones para la presión de un gas. Una derivada de datos experimentales macroscópicos, P· V = k ·T y otra derivada de las leyes de Newton aplicadas a nuesto modelo simple, P = m· (v2)pr / 3V. Si ambas describen la misma realidad, entonces debe ocurrir que k · T = m · (v2)pr / 3. De aquí se deduce que la temperatura, T = 2/(3k) · m ·(v2)pr /2, es decir, la temperatura de un gas es proporcional a la energía cinética promedio de sus moléculas.

Ya teníamos alguna indicación de que aumentar la temperatura de un material afectaba de alguna manera al movimiento de sus “pequeños componentes”. También éramos conscientes de que cuanto mayor es la temperatura de un gas, más rápido se movían sus moléculas. La novedad es que ahora tenemos una relación cuantitativa precisa derivada del modelo cinético y de las leyes experimentales. Por fin podemos afirmar no solo que el calor no es algún tipo de fluido u otra sustancia, sino también que es solo la energía cinética de las partículas (átomos, moléculas) que constituyen el material*.

Nota:

* Para ser precisos, eso que estamos llamado calor, y que ya dejamos claro que es energía térmica, no solo es movimiento de las partículas, también es energía radiante. Pero baste esta forma de expresarse para los fines de esta serie.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo La ley del gas ideal a partir del modelo cinético se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La ley del gas ideal y la tercera ley de la termodinámica

- Un modelo simple de gas

- Los antecedentes de la teoría cinética

Ignacio López-Goñi: Bakterioen defentsa-sistema da genoma-editore onena

“Bakterioek ez dute pentsatzen baina oso azkarrak dira” esan zuen López-Goñi mikrobiologoak, aurrean entzuleria txunditua zuelarik, Euskalduna Jauregiko Auditorioan. Izan ere, birus batek bakterio bat infektatzen duenean, bakterioa gauza da birusaren DNA zati bat bere genoma propioan txertatzeko. “Hurrengoan, bakterioak ezagutu egingo du birus hori, eta hil egingo du. Horrelakoak dira bakterioek birusen aurka hartzen dituzten txertoak”.

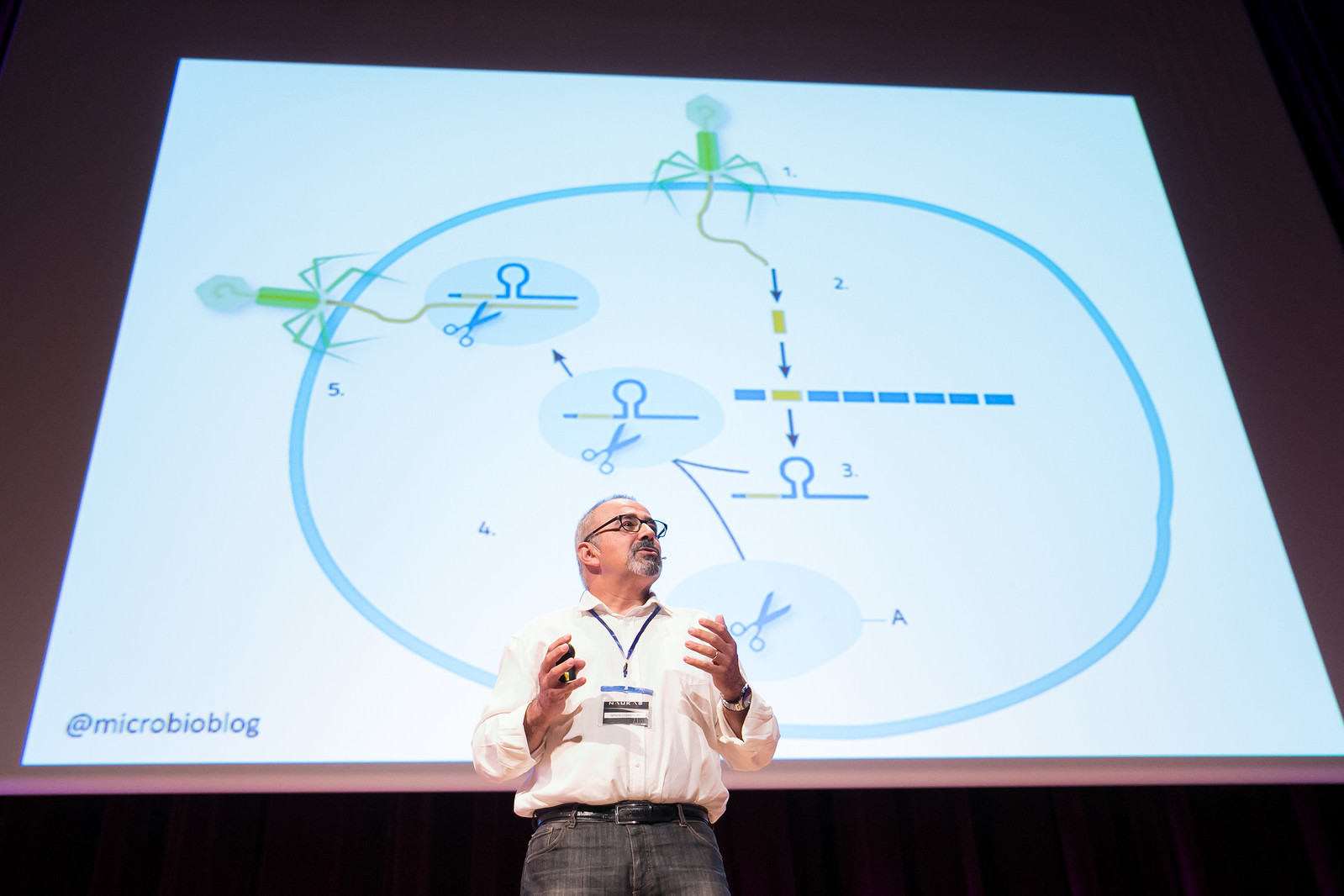

1. irudia: Ignacio López-Goñi, Naukaseko ekitaldian, irailaren 15ean. (Argazkia: Iñigo Sierra)

Sistema sofistikatua eta heredagarria dute bakterioek hor. Berari esker, bakterioen ondorengoek bere “oroimenean” gordetzen dute lehenengo infekzioa, gerokoei aurre egin ahal izateko. Sistema hau ezkutuan egon da milioika urtean, Francis Mojica Alacanteko Unibertsitatean lanean hasi arte.

Mojica Haloferaz mediterranei arkearen genoma aztertzen ari zen. Mikroorganismo hau, gatz kontzentrazio handiak behar ditu bizi ahal izateko, eta Santa Polako (Alacant) gatzagetan bizi da. Lan horretan ari zelarik, ikusi zuen behin eta berriz errepikatzen zirela genoma-sekuentzia jakin batzuk. Clustered Regularlly Interspaced Short Palindormic Repeats izena jarri zien, CRISPR. Alegia, Errepikapen Palindromiko Labur Elkartuak eta Erregularki Tartekatuak.

Zer esanik ez, jakin nahi izan zuen sekuentzia hauek zein funtzio betetzen zuten zelulan. Urte batzuk beranduago, aurkitu zuen defentsa-sistema ezin hobea zela bakterioaren aldetik.

Zehazkiago, prokariotoek inbaditzailearen DNA zati bat txertatzen dute bere genoma propioan, geroago etor daitezkeen inbasioak ekiditeko. Alegia, informazioa biltegiratuta gelditzen da bakterioan eta bere ondorengoetan, eta leinu horrek “txerto” bat izango du birus horien aurka.

2. irudia: Ignacio López-Goñik azaldu zuen Naukasen bakterioek ere txertoa hartzen dutela. (Argazkia: Iñigo Sierra)

2012.etik aurrera, ikertzaile honen ikerketa-ildoan aurrera eginez, Emmanuelle Charpentier biokimikari frantziarrak eta Jenniger Doudna kimikari estatubatuarrak frogatu zuten CRISPR mekanismoak ahalmena duela edozein genoma editatzeko: benetako genoma-editore bat, DNA zatiak moztu eta itsasten dituena.

Testu-editore baten antzera, teknika hau bakuna, merkea eta zehatza da, eta aukera ematen du geneak jartzeko eta kentzeko, eta mutazioak zuzentzeko ere. Bere hitzaldian ikerlari honek baieztatu zuzen bakterioen defentsa-sistema dela ezagutzen den genoma-editore onena.

Teknika oso erabilia da munduko laborategietan, eta berari esker mikrobiologoek eta zientzialariek aldaera hobetuak lortzen dituzte hainbat bizidunetan: izurriteekiko jasankorrak diren landareak, muskulu-masa handiagoko animaliak, edo malaria eta denge hedatzen ez dituzten eulitxoak. “Terapia genikorako ere balio dezake, eta gaixotasun arraroak eta infekzioak sendatzeko ere”. Hain zuzen ere, uda honetan bertan CRISPR teknikak aukera eman die zientzialari estatubatuarrei enbrioi jakin batzuetan gaixotasun genetiko bat ezabatzeko, ADN-sekuentzia kaltegarriak ezabatuz.

Mojikak Santa Polako bakterioak aztertu zituenetik 20 urte igaro direlarik, zientzialari hau hautagaia da hurrengo Nobel Saria hartzeko, Medikuntzan eta Kimikan.

———————————————————————————-

Egileaz: Iraide Olalde kazetaria da GUK komunikazio-agentzian, eta parte hartzen du UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedran.

———————————————————————————-

—————————————————–

Hizkuntza-begiralea: Juan Carlos Odriozola

——————————————–

The post Ignacio López-Goñi: Bakterioen defentsa-sistema da genoma-editore onena appeared first on Zientzia Kaiera.

Ignacio López-Goñi: “El sistema de defensa de las bacterias es el mejor editor de genomas que existe”

Las bacterias también se vacunan. Bajo esta premisa comenzó la ponencia que el microbiólogo navarro Ignacio López-Goñi, catedrático en la Universidad de Navarra, ofreció en la primera jornada del evento de divulgación científica Naukas, que este año cumple su séptima edición en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

“Las bacterias no piensan, pero son muy listas”, anunció López-Goñi ante una audiencia apasionada de la ciencia que abarrotó el Auditorio del Palacio Euskalduna. Y es que, según avanzó el divulgador, cuando un virus infecta a una bacteria, la bacteria es capaz de coger parte de ese DNA e incluirlo en su genoma. “Así, en la siguiente infección, la bacteria es capaz de reconocer el virus y aniquilarlo. Así se vacunan las bacterias contra los virus”, explicó el científico en su ponencia.

El microbiólogo Ignacio López-Goñi el pasado 15 de septiembre en su intervención en Naukas Bilbao 2017. (Autor imagen: Iñigo Sierra)

Se trata de un avanzado sistema de defensa heredable mediante el cual las bacterias y sus descendientes guardan en su memoria una primera infección para hacer frente a las posteriores. Un sistema de defensa que “ha permanecido oculto durante millones de años”, según explicó López-Goñi, hasta que entró en juego la labor del microbiólogo español Francis Mojica, de la Universidad de Alicante.

Todo comenzó cuando el alicantino comenzó a estudiar el genoma de la arquea Haloferax mediterranei, un microorganismo que habita en las salinas de Santa Pola (Alicante) y que requiere de altas concentraciones de sal para vivir.

Fue entonces cuando descubrió unas secuencias de ADN que se repetían en el genoma del microorganismo; unas secuencias a las que denominó con las siglas CRISPR, o lo que es lo mismo, repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, por sus siglas en inglés).

Estas secuencias repetidas hicieron al investigador recapacitar sobre la función que estas pudieran tener en la célula. Años más tarde, Mojica encontró la respuesta, y descubrió el maravilloso sistema de defensa que esta secuencias representaban para la bacteria.

En concreto, las procariotas son capaces de incorporar a su genoma un fragmento del ADN invasor que le sirve de guía para evitar futuras invasiones. Es decir, la secuencia del virus queda almacenada como información en el genoma de la bacteria y sus descendientes. Las bacterias quedan “vacunadas”.

Ignacio López-Goñi explicó en Naukas Bilbao 2017 que las bacterias también se vacunan. (Autor imagen: Iñigo Sierra)

A partir de 2012, y gracias a las investigaciones del español, la bioquímica francesa Emmanuelle Charpentier y la química estadounidense Jennifer Doudna demostraron que el mecanismo CRISPR descubierto por el alicantino se puede emplear como una herramienta para editar cualquier genoma; un auténtico “editor” genético que permite cortar y pegar trozos de ADN.

Se trata de una técnica de edición que, como si de un procesador de texto se tratara, y de una manera “sencilla, barata y precisa”, permite quitar y poner genes, además de estudiar y corregir mutaciones de los mismos. “El sistema de defensa de las bacterias ha resultado ser el mejor editor de genomas que existe”, aseguró en su ponencia el navarro López-Goñi.

Se trata de una técnica muy utilizada en los laboratorios de todo el mundo. Mediante este sistema, los microbiológicos y científicos son capaces de obtener plantas resistentes a plagas, animales con más masa muscular o mosquitos que no transmiten la malaria o el dengue. “Incluso puede servir para terapia génica y para la investigación de enfermedades raras e infecciosas”, explicó el científico.

Sin ir más lejos, este verano la técnica CRISPR se ha utilizado en Estados Unidos para modificar embriones con una enfermedad genética, eliminando de forma selectiva las secuencias de ADN no deseadas.

Ahora, más de 20 años después de que el microbiólogo alicantino descubriera las secuencias repetidas y el sistema de defensa de aquellas bacterias de Santa Pola, Francis Mojica es nuestro próximo candidato al Nobel de Medicina y Química.

Sobre la autora: Iraide Olalde, es periodista en la agencia de comunicación GUK y colaboradora de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo Ignacio López-Goñi: “El sistema de defensa de las bacterias es el mejor editor de genomas que existe” se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Bacterias emisoras de rayos X

- Viscosidad negativa con bacterias

- ¿Dónde van las bacterias marinas en invierno?

Estroncio en la leche

El estroncio (Sr) es un elemento que en caso de accidente nuclear se vierte de forma mayoritaria a la atmosfera. El comportamiento químico del estroncio es similar al del calcio y se puede acumular en el suelo, en vegetales y en animales (especialmente en los huesos). Se trata de un elemento con dos principales radioisótopos (90Sr y 89Sr) que tienen una vida efectiva biológica relativamente alta para el ser humano, y debido a su fijación en los huesos, acaba impartiendo una dosis de radiación a lo largo de muchos años.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha propuesto, entre otros muchos, un método de detección rápida de Sr radiactivo en leche para casos de emergencia o accidente nuclear. Sin embargo, este tipo de métodos no es válido para su aplicación en medidas de rutina medioambientales, en los que los límites de detección son mucho menores que en los casos de emergencia nuclear. Es por ello que en un estudio llevado a cabo por el grupo de investigación Seguridad nuclear y radiológica del Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos de la UPV/EHU ha obtenido las condiciones y los parámetros con los que convertir el método rápido propuesto por la OIEA en un método utilizable en los planes de vigilancia radiológica integrados en estudios medioambientales rutinarios.

El laboratorio del grupo de investigación Seguridad nuclear y radiológica es un laboratorio de medidas de baja actividad, que además de dedicarse a la investigación también realiza medidas de vigilancia radiológica para diferentes entidades como el Consejo de Seguridad Nuclear. En opinión de la doctora Raquel Idoeta, investigadora del grupo, “se trata de un método rápido, con rendimientos buenos y relativamente fácil y económico de adaptar”.

En el estudio han llevado a cabo tanto medidas experimentales como simulaciones numéricas para determinar los parámetros y condiciones de adaptación; asimismo, según explica Idoeta, han hecho una valoración económica “para ver qué facilidades pueden tener otro laboratorios para adaptarlo”. Y añade que “cualquier laboratorio medioambiental que tenga equipos de detección de partículas beta o que realice determinaciones de estroncio no requiere apenas de nada para integrar este método. Un laboratorio que aplicase este método de forma rutinaria, aunque adaptando en este caso los volúmenes y tiempos de medida, según lo determinado en nuestro estudio para alcanzar las exigencias en materia medioambiental, no tendría mayores problemas en aplicarlo debidamente en caso de una emergencia para dar una respuesta rápida a la determinación de estroncio radiactivo en leche”.

Referencia:

M. Herranz, R. Idoeta, S. Rozas, F. Legarda (2017) “Analysis of the use of the IAEA rapid method of 89Sr and 90Sr in milk for environmental monitoring”. Journal of Environmental Radioactivity. DOI: 10.1016/j.jenvrad.2017.06.003.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo Estroncio en la leche se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Un espectrómetro Raman portátil mide el punto óptimo de maduración del tomate

- La teoría de bandas de los sólidos se hace topológica

- Todo lo que se puede medir en un río

Polimero hobeen bila

Irudia: Jatorrizko forma berreskuratzen duen eta bere burua konpontzea lortzen duen polimero erdikristalino bat garatu dute UPV/EHUko ikerketa batean.

Poliziklooktenoarekin (polimero erdikristalino komertzial bat) lehendik egindako ikerketak oinarri hartuta, zenbait sistema polimeriko garatu ditu Nuria García Huete ikertzaileak. Polimero kateak elkarrekin gurutzatuta daudenean forma memoria duen materiala da poliziklooktenoa. Polimeroak gurutzatzeko dikumilo peroxidoa erabiltzen da eta deformatu ondoren bere jatorrizko egitura berreskuratzen du beroaren eraginpean jarrita.

Azaletik hondatutako objektu bat (hondatua, baina apurtzera iritsi gabe) berotuz konpontzeko balia daiteke ezaugarri hau. Halaber, ikerketan frogatu dute mikrozutabeetan oinarritutako azaleko egitura batean forma-berreskuratzeko fenomenoak bere horretan jarraitzen duela eta gainazaleko kontaktu-angelua aldatzea lortzen dela. Horretarako, ur-tanta bat erabili dute, eta hala egiaztatu dute urak angelu desberdinak osatzen dituela gainazalarekin, laginaren deformazioaren arabera.

Peroxidoak degradatu egiten dira denborarekin, baina. Polimeroa gurutzatzeko alternatiba lortu du ikertzaileak: gamma erradiazioa. Hala, zitotoxikotasunik eragiten ez duten hainbat material lortu ditu. Propietate mekaniko eta termikoak aztertu ondoren, forma-memoriaren portaera aztertu da eta, beste aditu batzuekin lankidetzan, forma-memoria polimeroaren bolumen librearekin lotzea lortu dute (alegia, molekulen arteko espazio librearekin).

Aukera berriak sortzeko asmoz, forma-memoria izateaz gain (deformazioak leheneratzeko aukera) bere burua konpontzeko gai diren materialak (materialaren beraren hausturak konpontzea) nola lortu jakin nahi izan dute ikertzaileek. Delft-eko Unibertsitate Teknologikoarekin lankidetzan (Herbehereak), ikusi dute ionomero izeneko beste polimero-mota batekin nahastuz lortutako poliziklookteno-nahasteek forma-memoriaren efektuari eusten diotela eta, gainera, berotuz bere burua konpontzeko gaitasuna dutela. Materialen bizitza erabilgarria luzatzeko aukera ematen du horrek. Polimero beretik abiatuta propietate ezberdinak dituzten materialak lor daitezkeela frogatu dute, beraz.

Etorkizunean medikuntzan aplikazio praktikoak izan ditzaketen forma memoria duten material polimeriko ez-zitotoxiko berriak lortu dituzte. Forma memoriaren efektua mantentzeaz gain, berotzean bere burua konpontzeko gaitasuna duten materialak ere garatu dituzte, materialen bizitza erabilgarria luzatzeko balioko dutenak.

Informazio gehiago:

Iturria:

UPV/EHUko komunikazio bulegoa: Berotuz bere burua konpontzea lortzen duen forma-memoriadun polimeroa.

The post Polimero hobeen bila appeared first on Zientzia Kaiera.

La cara más emocionante, humana y filosófica de la ciencia

Fernando del Álamo, lector

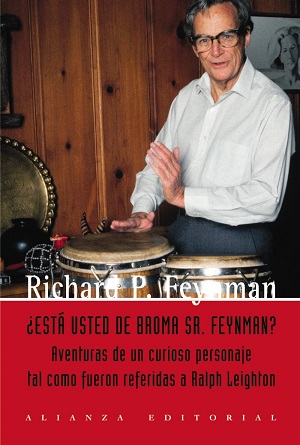

“¿Está Ud. de broma, Sr. Feynman?”, Richard P. Feynman, 1985, Alianza Editorial

Debía correr el año 1989, siendo yo estudiante, y charlando con el catedrático de física (del que decían que “libro que caía en sus manos, libro que leía”) me comentó:

– ¿No conoce Ud. a Richard Feynman?

– No.

– Sí hombre, fue Premio Nobel de Física y declarado deficiente mental por el ejército.

– ¡Ostrás!

– Hay un libro maravilloso titulado “¿Está Ud. de broma, Sr. Feynman?” donde habla de estas y otras cosas. Léalo, hombre, que le gustará.

Localicé el libro, lo compré y, literalmente, me enganché. No pude dejarlo hasta el final. En él narra las peripecias de su vida, había trabajado en el Proyecto Manhattan (donde, entre otras cosas, se dedicaba a reventar cajas fuertes). Lo interesante es que cuando empecé el libro pensé “este tío está un poco loco” y cuando lo finalicé pensé “¡claro! ¡tiene razón!”. No es un libro técnico, en absoluto, sino la visión de la ciencia y la vida que tiene una mente privilegiada como la suya.

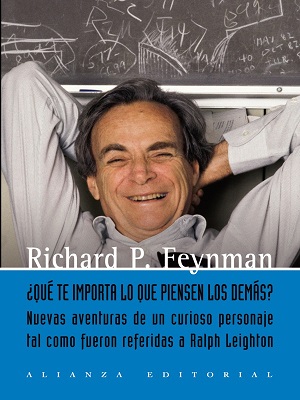

“¿Qué te importa lo que piensen los demás?”, Richard P. Feynman, 1988, Alianza Editorial

Posteriormente, me enteré de la existencia de su segundo libro: “¿Qué te importa lo que piensen los demás?”, en el que explica las investigaciones posteriores a la explosión del Challenger y cómo lo pasó con la enfermedad de su esposa. Da gusto ver cómo mientras otros iban de reunión en reunión, él se iba a hablar con los ingenieros.

“El arco iris de Feynman”, Leonard Mlodinow, 2003, Editorial Booket, Colección Drakontos bolsillo

Leídos estos dos libros, aquel mismo catedrático me enseño un tercer libro titulado “El arco iris de Feynman”, de Leonard Mlodinow. Me volvió a decir: “¿Ha leído Ud. esto? Es maravilloso”.

Con un apellido como ese me quedé un tanto escéptico. Pero si aquel catedrático me lo recomendaba, por algo iba a ser. Y no se equivocaba. El autor explica que era un joven físico, estudioso de Teoría de Cuerdas al que le dieron un despacho en un pasillo en el que había otros dos despachos con otros dos físicos: Murray Gell-Mann y el citado Richard Feynman. Ambos Premios Nobel, ambos mayores, ambos famosos; y Feynman con un cáncer que le estaba consumiendo.

¿Cómo puedo abordar a ese par de gigantes? Pensaba el autor. Y acercándose a ambos y dada una serie de circunstancias empieza a conocer la forma de ser y ver la vida de cada uno de ellos. Es maravilloso leer en esas páginas el cambio de mentalidad ante la vida y a qué dedicarse, llegando a abandonar la Teoría de Cuerdas para dedicarse, entre otras cosas, a escribir libros. ¡Y qué libros! Y, curiosamente, la mayoría sobre lo que es el ser humano más que libros especializados en física.

“El andar del borracho”, Leonard Mlodinow, 2008, Editorial Crítica, Colección Drakontos

“El andar del borracho”, en el que nos explica cómo, sin darnos cuenta, el azar tiene mucho que ver en nuestras vidas (me recordó mucho, aunque con un estilo totalmente diferente a “El hombre anumérico” del matemático John Allen Paulos). La importancia de los estudios como en el que se dieron cuenta de que en Londres moría más gente ajusticiada que no de hambre, cuando había muchísimos mendigos por las calles. O la forma en que estadísticamente Poincaré desenmascaró el fraude de poner menos masa de pan como media en las barras.

“Subliminal”, Leonard Mlodinow, 2012, Editorial Crítica, Colección Drakontos

“Subliminal”, por ejemplo, donde nos explica cómo nuestro subconsciente tiene más importancia de la que pensamos. Llega a citar situaciones reales como juicios a personas en las que el subconsciente jugó un papel clave para que lo condenaran viéndose posteriormente que era inocente.

“Las lagartijas no se hacen preguntas”, Leonard Mlodinow, 2016, Editorial Crítica, Colección Drakontos

“Las lagartijas no se hacen preguntas”, libro dedicado al recuerdo de su padre, desde un suceso en el campo de concentración de Auschwitz en la que había en juego un mendrugo de pan por una curiosidad. El autor prometió a su padre que escribiría un libro sobre por qué tenemos esas ansias de conocer, de saber. Y este es el libro, pero para ello tiene que explicar la historia de la humanidad desde los inicios viendo cómo poco a poco se va llegando a lo que somos hoy día.

Todos sus libros reflejan cultura, ciencia, conocimiento y, sobre todo, emoción. Son libros que tienen grandes momentos que marcan y hacen reflexionar. No son libros técnicos y lo que escribe está al alcance de cualquier persona.

Y en este artículo, quería mostraros precisamente esto: la cara más emocionante, humana y filosófica de la ciencia de la mano de estos dos hombres, de Richard Feynman y de Leonard Mlodinow. Recomiendo leer los libros en el orden en que los he ido citando. Espero que los disfrutéis.

En Editoralia personas lectoras, autoras o editoras presentan libros que por su atractivo, novedad o impacto (personal o general) pueden ser de interés o utilidad para los lectores del Cuaderno de Cultura Científica.

El artículo La cara más emocionante, humana y filosófica de la ciencia se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Asteon zientzia begi bistan #169

Itsas-zapoa sakonera desberdineko hondo bigunetan bizi da, eta kostaldeko ur ez oso sakonetatik 500 metroko sakoneraraino egon daiteke. Buru gainetik antena bat ateratzen zaio eta horrekin ikusten dute. Bizkar-hegatsaren hezur batetik eratorria da luzakin hori, arrantza egiteko erabiltzen du hori. Harrapakina hurbiltzen denean, zapoak luzakinaren mugimenduen bitartez, ahorantz erakartzen du. Bere ahoa oso handia da eta muskulu indartsuak ditu. Gainera, itsas zapoak hortz asko, oso zorrotzak eta barrurantz makurtutakoak ditu. Luzakinak kanaberaren antza du, eta luzakinaren puntak, beitarena.

GenetikaTximeletek hegoetan dituzten marrazkiak bi genek baldintzatzen dituzte: gene batek lerroak marrazten ditu batez ere, eta besteak, koloreak. Elkarren osagarriak dira bi geneak, eta haiek inaktibatzeak intsektuok ia monokromatikoak bihurtzen dituela ikusi dute. Jakina da hegoen ereduak tximeleten erakargarritasun sexualaren oinarrian daudela, eta harrapakarietatik babesteko ere erabiltzen dituztela. Orain ikusi dute zein den marrazki horien jatorria. Geneon aktibitatea CRISPR teknikaren bidez argitu dute New York-eko Cornell-eko Unibertsitateko biologoek.

AstronomiaEman diote agurra Cassini zundari. Aurreko ostiralean jakin genuen Cassini espazio-ontzia (NASA) Saturnoren atmosferan murgildu eta betiko desagertu zela. Artikulu honen bidez, bere ibilbidea ezagutzeko aukera dugu. 1997ko urriaren 15ean jaurti zen. 2000. urtean Jupiterretik gertu igaro eta bere atmosferaren irudi paregabeak hartu zituen Cassini-Huygens misioak. Cassini Saturno inguruan inoiz kokatu den lehen orbitadorea izan da eta Huygens Lurretik urrunen lur hartu duen zunda. Azken urteotako misiorik emankorrenetakoa izan da.

Berria egunkaria aritu da ere hamahiru urte iraun duen misio honen inguruan. Misioaren amaierari Grand Finale izena jarri diote arduradunek. Zundak egin dituen aurkikuntzei dagokienez, ESA Europako Espazio Agentziak misioan duen zientzialari nagusi Nicolas Altobellik Titanen topatutakoaren garrantzia azpimarratu du: “Huygensek Titango atmosferaren sekretuak azaleratu ditu aurrenekoz; hango lurrazala ukitu du, eta haren osaketa aztertu. Bestalde, beste planeta bateko ilargi batean gizakiak egindako lehen lurreratzea izan da”. Entzeladon topatutakoa ere aipatzen du: “Izan ere, Cassini zundak erakutsi digu izotzezko ilargiek jarduera dutela. Entzeladoren barruan ozeano bat dago, eta orain badakigu bertan jarduera hidrotermala dagoela”.

MedikuntzaKimioterapiaren eraginkortasuna apaltzen duen proteina bat identifikatu du nazioarteko ikertzaile talde batek. Kimioterapiak minbizi-zelulen DNA puskatzen ditu. Zelulek, ordea, neurri batean badute haustura horiek konpontzeko gaitasuna. 2009an, ikertzaileek mekanismo horretan laguntzen duen entzima bat aurkitu zuten, TDP2 entzima, hain zuzen. Orain, entzima horren aurretik lan egiten duen proteina bat identifikatu dute: ZATT. Hautsitako DNAren ertzak berregiten ditu.

Klima-aldaketaUda honetan urakanek (Irma kasu) eta Euskal Herrian egin duen eguraldiak klima aldaketarekin lotura ote duen saiatu dira erantzuten testu honetan. Horretarako, Ganix Esnaola, atmosferaren fisikariak dio: “Klima aldatzen ari dela inor gutxik jartzen du zalantzan. Intuizioak esaten digu gizakiak sorturikoa dela, baina, gutxienez, beroaldi gehiago dituen 30 urteko epe esanguratsua beharko dugu zientifikoki guztiz baieztatzeko”. Artikuluan azaltzen den moduan, azken 30 urteotako datuek erakusten du ozeanoak berotzen ari direla. Horrek lotura zuzena du urakanak indartzearekin. Joseba Areitio fisikari eta Amillena Meteorologia elkarteko buruaren azalpenak bildu dituzte honetan. Ez galdu!

PaleontologiaAsturiaseko El Sidrón kobazuloan aurkitutako haur neandertal baten eskeletuak datu baliagarriak eman ditu hobeto ezagutzeko nola garatzen zen neandertalen garuna. Badirudi haur neandertal horrek 7 urte eta 8 hilabeteko adina zuela hil zenean, baina bere garunak bolumenaren % 87,5 baino ez zuen lortu artean. Artikuluan argi azaltzen digutenez, gure espeziean, adin horretarako ia guztiz garatuta dago garuna, eta 5-6 urteko haurrek izaten dute neandertalaren antzeko garapena. Horrek agerian utzi du neandertalen garunak Homo sapiens-enak baino denbora gehiago behar izaten zuela guztiz garatzeko.

NanoteknologiaOso gutxi dira erabili daitezkeen aleazio metalikoak, materiala zartatzen joatea eragiten baitute 3D inpresioaren fusio- eta solidifikazio-dinamikek. Baina zientzialariek arazo hori konpontzea lortu dute. Nola? Metala geruzaz geruza gehitzeko prozesuan solidifikazioa kontrolatzen duten nanopartikulak sartuta. Hidrogenoz egonkortutako zirkonio-nanopartikulak erabili dituzte, kasu honetan erresistentzia handiko aluminio-aleazioak estaltzeko. Horrekin frogatu dute nanopartikulen laguntzaz inprimatutako piezak ez direla zartatzen, eta forjaz sortutako materialen pareko sendotasuna dutela.

FisikaDIPCko eta UPV/EHUko fisikariek, Alemaniako zenbait unibertsitatetako zientzialariekin batera, elektroien igorpena zehatz-mehatz kronometratzea lortu dute lehenengo aldiz. Horretaz gain, azaldu dute, eta hau oso harrigarria da, zergatik elektroirik bizkorrenak azkenak iristen diren detektagailura. Ikertzaileek adierazi dute puntako ekipo esperimental hauek fisikaren muga berri batera garamatzatela: attosegundoen mundura, hau da, segundo baten trilioirenen mundura.

IngurumenaItsas garraioaren eta tximista kopuruaren arteko harremana dagoela iradoki dute. Katrina Virts ikertzailea dago horren atzean, beste batzuen artean. Doktoretza ondorengo ikerketa egiten ari zela, mundu mailako tximisten erregistroak aztertzeari ekin zion. Hori egiten zegoela, Indiako Ozeanoan zehar zabaltzen zen tximisten marra ia zuzena ikusi zuen mapan, eta atentzioa eman zion. Misterioa argitu dute: itsasontziak dira errudunak. Funtsean, tximisten mapa eta itsasontzien mapa elkartzean ikusi dute harremana, zientzialariek beraiek aitortu dutenez. “Bi mapa horiek parean jarrita, bistan zegoen itsasontziek harremana izan behar zutela tximisten sorrerarekin”, nabarmendu du ikerketaren egile nagusi Joel Thorntonek.

KimikaLarrialdi nuklearreko kasuetarako proposatutako metodo bat egokitu du UPV/EHUk errutinazko ingurumen-azterketetan integratzeko. Ikerketan, neurketa esperimentalak eta zenbakizko simulazioak egin dituzte. Raquel Idoeta doktorearen arabera, metodo azkarra da, errendimendu ona du, eta metodoa egokitzea erlatiboki erraza eta ekonomikoa da. Edozein ingurumen-laborategirentzat baliagarria metodo hau eta ez du arazorik izango integratzeko, baldin eta beta partikulak detektatzeko ekipamendua badu edo estrontzio-determinazioak egiten baditu.

———————————————————————–

Asteon zientzia begi-bistan igandeetako atala da. Astean zehar sarean zientzia euskaraz jorratu duten artikuluak biltzen ditugu. Begi-bistan duguna erreparatuz, Interneteko “zientzia” antzeman, jaso eta laburbiltzea da gure helburua.

———————————————————————–

Egileaz: Uxue Razkin Deiako kazetaria da.

———————————————————————–

The post Asteon zientzia begi bistan #169 appeared first on Zientzia Kaiera.

Ciencia a presión: ¿Periodismo científico o periodismo de “papers”?

La expresión publish or perish (publica o perece) es de sobra conocida en el ámbito científico. Quiere expresar la importancia que tienen las publicaciones en los currículos del personal investigador. En ciencia no basta con hacer observaciones, obtener unos resultados y derivar conclusiones. Hay, además, que hacerlo público y, a poder ser, en medios de la máxima difusión internacional. La ciencia que no se da a conocer, que no se publica, no existe. El problema es que de eso, precisamente, depende el éxito profesional de los investigadores, sus posibilidades de estabilización y de promoción. De ahí la conocida expresión del principio.