Gizakien buru-transplanteak, posible ote?

Oraingoz Canaverok ez du bere hitza bete, eta zientzia-komunitatean zalantza handiak daude Txinan lortutako buru-transplantea bizidunen kasurako bideragarria ote den. Ren jaunak berak duela urte bat antzeko esperimentuak egin zituen tximuen buru eta gorputzekin, baina erabiltzen duen metodoei buruzko informazio argirik ez du erakutsi. Une honetan, argi gutxi eta itzal asko ikusten dira.

1. irudia: Gizakien arteko buru-transplanteak kimera hutsak dira une honetan, adituen ustez. (Argazkia: 52Hertz / Pixabay.com)

Buru-transplanteak tabu modukoak izan dira medikuntzaren arloan; ankerkerien mundukoak. Hilezkortasunarekin ere lotu izan dira noizbait. Beti gazte izateko irtenbidea litzateke, baina, amets bat bestetik ez, ziur asko. Hala ere, gorputz baten burua beste batean jartzen saiatu direnak egon dira. 1954an, esaterako, Vladimir Demikhov zientzialari sobietarrak txakurrekin mota horretako esperimentuak egiten aritu zen —ez bakarrik buruekin—, eta txakur txiki baten burua eta aurreko hankak txakur handiago batean transplantatzea lortu zuen. Irudi gogorrak dira, baina, esperimentuaren emaitzaren bideoak ikusgai daude sarean. Egungo ikuspuntu etikotik onartezina litzatekeen arren, Demikhovek ez zion esperimentuari amaiera eman eta 6 egunez biziraun zuen izaki hark. Zientzialari sobietarra nahiko ezezaguna den arren, badira haren ikerketak oso garrantzitsuak izan zirela dioenik ere. Txakurren Frankensteina bezala ezagutzen da, bai, eta esperimentu bidegabeak egin zituen, bai; baina Demikhoven esperimentu ankerrei esker egungo kirurgiaren oinarriak ezarri ziren. 1967an gizakien arteko lehen bihotz-transplantea lortu bazen, Demikhovei esker izan zen. 1960an ere antzeko esperimentu bat egin zen eta tximu baten burua beste tximu baten gorputzean transplantatzea lortu zen. Hala ere, bizkarrezurra lotzea ezinezkoa izan zenez, ezin daiteke esan benetako transplante bat izan zenik. Edonola ere, izaki hark arnas egin zezakeen eta 9 egunez biziraun zuen.

Gizakien arteko buru-transplanteaSergio Canavero neurozientzialari italiarrak 2015ean esan zuen 2017rako gai izango zela gizaki baten burua gorpu batean transplantatzeko. Orduan bertan sortutako eztabaidaren ondoren, adituek esan zuten hori ezin izango zela inoiz egin, printzipio etikoak alde batera utzita ere, ezinezkoa delako bizkarrezur-muina garunari berriro konektatzea. Baliteke egunen batean posible izatea, baina une honetan ez dago Canaverok dioena babesten duen froga zientifikorik. Horrela izanik ere, Canaverok bolondres errusiar bat aurkitu zuen lehen buru-transplantea egiteko: Valery Spiridonov errusiar tetraplegikoa. Canaverok adierazi zuenez, lehen saiakera hau 2017ko abenduan egingo zuen eta Spiridonovek 4 hilabete koma induzituan igaro beharko ditu ebakuntza egiten zaion bitartean. Zientzia-komunitatearen arabera, Canaverok proposatzen duena lortzea ezinezkoa da egun eskuragarri dauden baliabideekin.

2. irudia: Buru-transplantea bizkarrezur-muineko kalteak dituzten pertsonentzat irtenbidea izan daiteke, baina, litekeena da bete ezin den ametsa izatea. (Argazkia: Engin_Akyurt / Pixabay.com)

Duela gutxi Canaveroren lankide den Xiaoping Renek jakinarazi du buru-transplantea egitea lortu dutela, eta hedabide askotan horrelako tituluak argitaratu dira. Kontuz; izan ere, lortu dutena hilotzen arteko transplantea besterik ez da izan. Giza gorputza ez dago zatika osatuta eta hortaz, ezin dira zatiak moztu eta itsasi modu erraz batean. Kasu jakin honetan, bizkarrezur-muinean dauden konexioak berregitea mirari baten parekoa litzateke, milioika konexio baitaude. Gainera, Canaveroren taldeak egiten dituen lanak eta metodologiak modu oso ilunean azaldu dituzte eta, hortaz, adituek eszeptizismo handiz jaso dituzte haien hitzak. Hain zuzen ere, arratoi eta tximuekin antzeko esperimentuak modu arrakastatsuan egin dituztela adierazi dute, baina, ez dira ezagutzen prozedurak, ikerketak, ezta lortutako emaitzak ere. Hori guztia argitzea ezinbestekoa da, baina, horretaz gainera, Canaveroren esperimentuak zalantzan leudeke ikuspuntu etikoa bakarrik kontuan hartuta.

Nolanahi ere, Canaverok jakinarazi du esperimentuekin aurrera jarraituko duela eta orain 2018 hasierarako jarri du bizidunen arteko lehen kirurgia egiteko -gorputza hilda legoke, hori bai-. Esan duenez, kirurgia egin eta urte beteko epean gorputz berria mugitzea posible luke transplantatutako buruak. Horren aurka, zientzialariek diote sasi-zientzia besterik ez dela Canavero eta bere taldekideek diotena. Buru-transplantea inoiz ez omen da izango tratamendu bideragarri bat bizkarrezur-muina kaltetuta duten gaixoentzat. Arretaz jarraitu beharko da, baina, gezurrak hanka motzak izan ohi ditu.

Informazio osagarria:

- El doctor Frankenstein de los perros, publico.es

- No, there has not been a successful human head transplant, popsci.com

- World’s first human head transplant a success, controversial scientis claims, telegraph.co.uk

—————————————————–

Egileaz: Josu Lopez-Gazpio (@Josu_lg) Kimikan doktorea eta zientzia dibulgatzailea da. Tolosaldeko Atarian Zientziaren Talaia atalean idazten du eta UEUko Kimika sailburua da.

—————————————————–

The post Gizakien buru-transplanteak, posible ote? appeared first on Zientzia Kaiera.

Ox Bel Ha, un ecosistema tropical alimentado por metano

En los ríos subterráneos y las cuevas inundadas de la península mexicana de Yucatán, donde las tradiciones mayas describen un submundo fantástico, los científicos han encontrado un mundo realmente diferente. Aquí, el metano y las bacterias que se alimentan de él forman el eje de un ecosistema que es similar a lo que se ha encontrado en las capas frías de los océanos profundos y en algunos lagos.

Para llevar a cabo la investigación, el estudio ecológico más detallado jamás realizado para un ecosistema de cueva costera que siempre está bajo el agua, los científicos, encabezados por David Brankovits, de la Universidad Texas A&M en Galveston (EE.UU.), tuvieron que entrenarse en el buceo en cuevas y en el empleo de técnicas que previamente se han usado solo en vehículos de inmersión en aguas profundas.

Uno de los cenotes que da acceso al sistema de cuevas Ox Bel Ha

El estudio se realizó en el sistema de cuevas Ox Bel Ha (en maya, “tres cursos de agua”), en el noreste de Yucatán, que se describe como un estuario subterráneo porque los pasos de las cuevas inundadas contienen distintas capas de agua, una dulce proveniente de la lluvia y otra salada del océano costero. A este complejo estuario subterráneo se tiene acceso a través de 143 cenotes (del maya dzonoot “hoyo con agua”, es una dolina inundada de origen kárstico) , repartidos a lo largo de más de 270 km de longitud.

El agua dulce de las cuevas y los cenotes son importantes fuentes de agua dulce para las comunidades en toda la Península de Yucatán. El metano en las cuevas se origina de forma natural bajo el suelo de la jungla y migra hacia abajo, hacia el interior del agua y las cuevas. Esto ya es una particularidad ya que, normalmente, todo el metano formado en los suelos migra hacia arriba, hacia la atmósfera.

Submarinista en las profundidades de Ox Bel Ha donde se llevó a cabo este estudio. El cable a su derecha es una línea de seguridad que indica la salida hacia la superficie, algo imprescindible en un laberinto oscuro como este sistema de cuevas. Foto: HP Hartmann

Esta migración del metano prepara el escenario para las bacterias y otros microbios que forman la base del ecosistema de la cueva. Los microbios adquieren su energía tanto del metano como de otros materiales orgánicos disueltos que el agua dulce trae desde la superficie. Estos microorganismos luego serán la base de la alimentación de una pirámide en cuya cúspide están los crustáceos, incluyendo una especie de camarón adaptada a las cavernas que obtiene alrededor del 21 por ciento de su nutrición a partir del metano.

Los estudios anteriores daban por sentado que la mayoría del material orgánico del que se alimentan los microbios provenía de la vegetación y otros residuos proporcionados por el bosque tropical y que llegan a las cuevas desde los cenotes. Sin embargo, en las profundidades de las cuevas, donde se llevó a cabo este estudio, se comprobó que hay muchos pocos restos de la superficie, por lo que los microbios dependen del metano y otras sustancias orgánicas disueltas que se filtran través del techo de las cuevas.

En un entorno sin luz y sin comida visible toda una cadena trófica se mantiene a base de metano y poco más que llega filtrado a través de la roca. Aparte de la importancia que tienen estos resultados para comprender mejor el impacto que la elevación del nivel del mar por el cambio climático y la explotación turística pueden tener para la preservación de estos ecosistemas, también es emocionante comprobar que en los entornos más inesperados puede prosperar la vida y que, si aquí es posible, quizás también lo sea en otros lugares del universo.

Referencia:

David Brankovits et al (2017) Methane- and dissolved organic carbon-fueled microbial loop supports a tropical subterranean estuary ecosystem Nature Communications doi: 10.1038/s41467-017-01776-x

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

Este texto es una colaboración del Cuaderno de Cultura Científica con Next

El artículo Ox Bel Ha, un ecosistema tropical alimentado por metano se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- ¿Y si la Gran Oxidación tuvo un origen geológico?

- Otra pieza en el puzle de la fotosíntesis

- Todo lo que se puede medir en un río

El disputado voto del Señor Condorcet (II)

En mi anterior entrada de la sección Matemoción del Cuaderno de Cultura Científica, El disputado voto del Señor Condorcet (I), habíamos hablado del problema de la elección social, es decir, de cómo convertir las preferencias individuales de un grupo de personas, ya sea una nación, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, el Comité Olímpico Internacional o una comunidad de vecinos, en una preferencia colectiva.

En dicha entrada habíamos mostrado que la candidatura ganadora en unas votaciones, por ejemplo, para la presidencia de un país, elegir la mejor película del año, determinar la sede de los Juegos Olímpicos o contratar la empresa que va a reformar la fachada de nuestro edificio, no está únicamente determinada por las preferencias de las personas que votan, sino también por el sistema de votación utilizado. Para ilustrar esta realidad se utilizó un ejemplo ficticio, la elección de la sede de los siguientes Juegos Olímpicos por parte del COI, con 5 ciudades candidatas. Para cada uno de los cinco sistemas de votación que se utilizó se obtuvo una ciudad ganadora distinta, luego todas ellas, sin que cambiasen las preferencias de los votantes.

Pero entonces, ¿qué sistema de votaciones debemos de elegir cuando debamos realizar una elección colectiva? Más concretamente,

¿Qué método de votaciones es el que mejor representa las preferencias de los individuos del colectivo de votantes?

Sobre esta cuestión investigó el economista y matemático estadounidense Kenneth J. Arrow (1921-2017), que además fue Premio Nobel de Economía en 1972.

El economista y matemático estadounidense Kenneth J. Arrow (1921-2017)

Lo primero que hizo Kenneth J. Arrow fue plantear cuáles podían ser los criterios que debía satisfacer un sistema de votaciones razonable. En concreto, los criterios que estableció fueron los siguientes:

1. No dictadura. Que las preferencias de ningún individuo determinen las preferencias del colectivo.

Por ejemplo, si el presidente de una compañía tiene la última palabra sobre cualquier cuestión que se plantee en el consejo de administración, entonces parece que no tiene mucho sentido, a priori, realizar votaciones puesto que las decisiones a tomar por la empresa serán las que este determine, independientemente de la opinión, establecida a través de una votación, del consejo de administración.

Fotograma de la película “El gran dictador” (1940), de Charles Chaplin

2. Universalidad. Cualquier preferencia individual, es decir, cualquier lista ordenada de preferencias entre las candidaturas, es legítima.

Imaginemos que estamos analizando las preferencias sobre ciertos colores, por ejemplo, los que aparecen en la imagen de abajo (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado), de un grupo de personas, y que queremos determinar cuál es su color preferido, incluso más, el orden de preferencia del colectivo respecto a esos colores. El principio de universalidad establece que cualquier orden de preferencia debe ser elegible, no puede condicionarse la elección impidiendo, por ejemplo, que el rojo pueda elegirse por delante del verde, o un orden determinado, como verde, azul, amarillo, rojo, naranja y morado.

3. Transitividad. Si un individuo, respectivamente el colectivo, prefiere la alternativa A a la B, y la B a la C, entonces prefiere la alternativa A a la C.

En nuestro ejemplo con colores, si a cierta persona del grupo le gusta el color rojo más que el color verde y el color verde le gusta más que el morado, entonces debe de gustarle más el color rojo que el morado.

4. Principio del parapeto. Si todos los individuos del colectivo prefieren la opción A a la opción B, el colectivo debe de preferir la opción A a la B.

Es decir, si a todas las personas, del grupo que está opinando, prefieren el color azul al verde, el sistema de votación debe de mantener que el color azul sea preferido al verde.

5. Independencia de alternativas irrelevantes. Las preferencias colectivas respecto a dos alternativas o candidaturas concretas, no deben de cambiar si los votantes cambiaran sus preferencias respecto a otras candidaturas. Supongamos que el electorado prefiere la alternativa A a la B y que algunos votantes cambian sus listas de preferencias. Si ninguno de los votantes que ha cambiado sus listas de preferencias, ha cambiado la posición relativa de las candidaturas A y B (es decir, si antes de cambiar su lista de preferencias preferían A a B, al cambiarla siguen manteniendo que prefieren A a B, o si antes del cambio preferían B a A, después siguen prefiriendo B a A), entonces el sistema de votaciones deberá seguir indicando que colectivamente se prefiere la alternativa A a la B.

Ilustremos esta situación con un ejemplo real que he leído en el curso Las matemáticas en el deporte, de Annette Pilkington. Se trata del patinaje artístico femenino de los Juegos Olímpicos de Salt Lake City en 2002, cuyos resultados, obtenidos de la Wikipedia, son los que aparecen en la siguiente tabla. La medalla de oro fue para Sarah Hughes (EE. UU.), la de plata para Irina Slutskaya (Rusia) y la de bronce para Michelle Kwan (EE. UU.).

La competición del patinaje artístico en los JJ.OO. de Salt Lake City en 2002 tenía dos partes, el programa corto y el estilo libre. El programa corto se puntuaba de la siguiente forma. La patinadora ganadora recibía 0,5 puntos, la segunda 1 punto, la tercera 1,5 puntos, la cuarta 2 puntos, y así hasta el final. Al final del programa corto de los JJ.OO. de Salt Lake City el resultado entre las primeras posiciones era, según la posición que viene en la tabla,

1) Kwan: 0.5; 2) Slutskaya: 1.0; 3) Cohen: 1.5; 4) Hughes: 2.0.

En el estilo libre la patinadora ganadora recibía 1 punto, la segunda 2 puntos, la tercera 3 puntos, la cuarta 4 puntos, y así hasta el final. El orden de las patinadoras en el estilo libre de Salt Lake City fue

1) Hughes: 1.0; 2) Slutskaya: 2.0; 3) Kwan: 3.0; 4) Cohen: 4.0.

Por lo tanto, la puntuación final de la competición de patinaje sobre hielo femenino en las primeras cuatro posiciones fue:

1) Hughes: 3.0; 2) Slutskaya: 3.0; 3) Kwan: 3.5; 4) Cohen: 5.5.

Aunque se produjo un empate entre las dos primeras, de 3.0 puntos, la mejor posición de Sarah Hughes en el estilo libre le permitió obtener la medalla de oro.

Pero, siguiendo con la idea de la independencia de alternativas irrelevantes, supongamos que los jueces y juezas de la competición modifican la puntuación de Slutskaya en el estilo libre, relegándola a una posición más allá de la cuarta, de forma que las tres primeras posiciones son ahora

1) Hughes: 1.0; 2) Kwan: 2.0; 3) Cohen: 3.0,

mientras que Slutskaya obtendrá más puntos que las otras tres. La posición relativa de Hughes, Kwan y Cohen no ha cambiado, sin embargo, ahora la puntuación final sería

1) Kwan: 2.5; 2) Hughes: 3.0; 3) Cohen: 4.5.

Michelle Kwan habría obtenido la medalla de oro y habría superado, al ser desplazada Slutskaya a una posición más abajo, a Sarah Hughes, contrariamente a lo que establece la independencia de alternativas irrelevantes.

Medallistas del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Salt Lake City en 2002: Sarah Hughes (EE. UU.), Irina Slutskaya (Rusia) y Michelle Kwan (EE. UU.)

Por lo tanto, este método de votaciones utilizado en el patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Salt Lake City en 2002 no satisface la independencia de alternativas irrelevantes. Otro método que tampoco satisface este criterio es, por ejemplo, el método de Borda, como podéis comprobar en el ejemplo de la elección de la sede de los JJ. OO. que mostramos en la entrada El disputado voto del Señor Condorcet (I).

Una vez establecidos los criterios que debe de tener un sistema de votaciones razonable, se trata de encontrar métodos de votación que los satisfagan. Por desgracia, en la década de 1950, Kenneth J. Arrow demostró que

¡¡no existen sistemas de votación razonables!!

Más concretamente, el resultado que se conoce como Teorema de Imposibilidad de Arrow establece, en su formulación más moderna, lo siguiente: “Ningún sistema de votaciones, con tres o más alternativas, que no sea una dictadura puede satisfacer el principio del parapeto y la independencia de alternativas irrelevantes”.

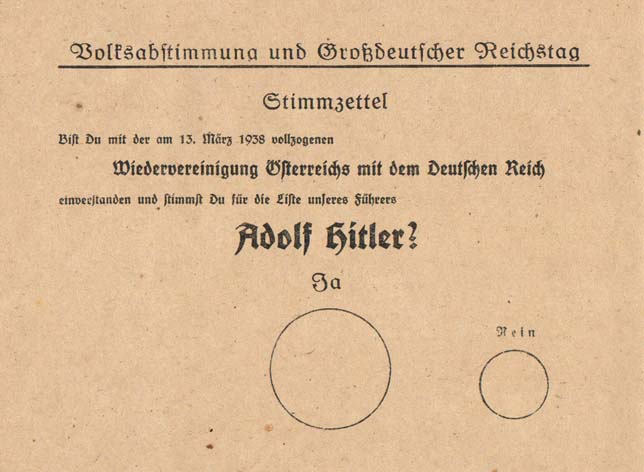

Papeleta en blanco que dice: “¿Estás de acuerdo con la reunificación de Austria con el Imperio Alemán efectuada el 13 de marzo de 1938 y votas en favor de la lista de nuestro Führer Adolf Hitler? Si – No”. Wikimedia

El teorema de imposibilidad de Arrow nos dice que no existe un sistema de votaciones perfecto, sin embargo, en nuestra sociedad vamos a seguir teniendo que elegir colectivamente sobre diferentes cuestiones, ante lo cual se nos plantea la duda de cómo afrontar este resultado negativo. ¿Qué sistema de votaciones deberíamos utilizar? En este sentido, hay dos caminos a seguir.

Por una parte, ante cualquier elección colectiva habrá que elegir de una forma crítica el sistema de votación a utilizar, valorando los defectos y virtudes de cada uno de los sistemas que existen e intentando determinar cuál de ellos se ajusta lo más posible a los objetivos de la elección que se quiere realizar.

Por otra parte, las personas que investigan sobre elección social siguen buscando nuevos sistemas de votación y mejorando los ya existentes con el objetivo de minimizar los aspectos negativos de los sistemas de votaciones conocidos, por ejemplo, intentando evitar, en la medida de lo posible, que sean manipulables para determinar la candidatura ganadora de unas elecciones.

Para terminar esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica vamos a mostrar dos interesantes sistemas de votaciones, en sus versiones más sencillas.

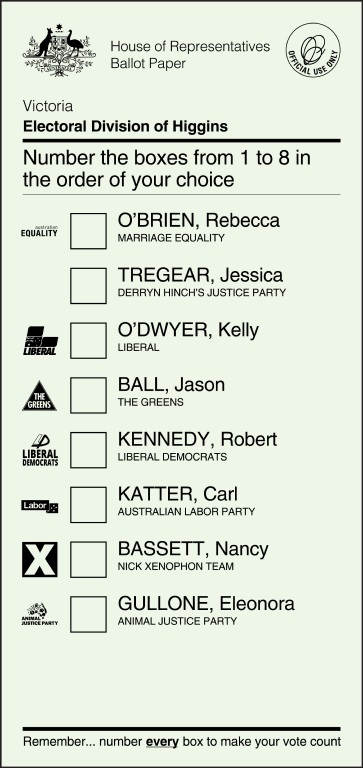

A. Método de votación “segunda vuelta instantánea” o “voto alternativo”.

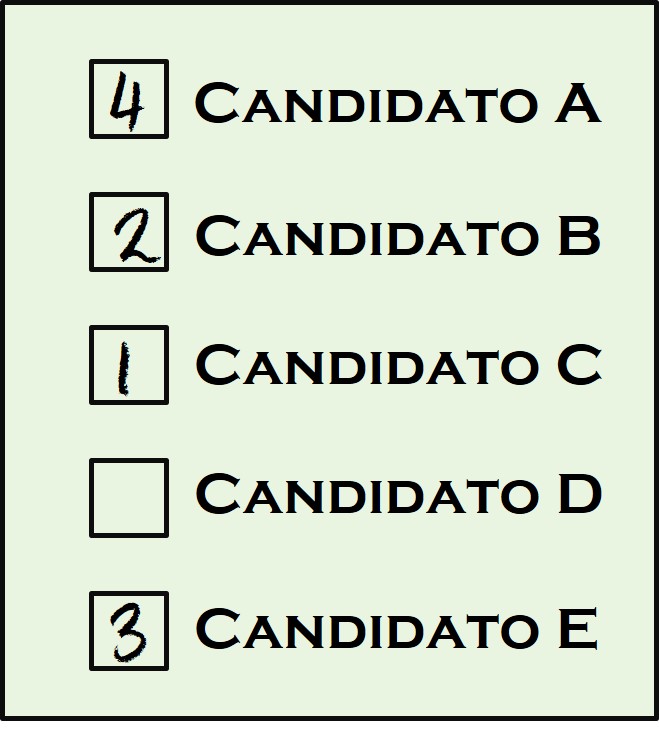

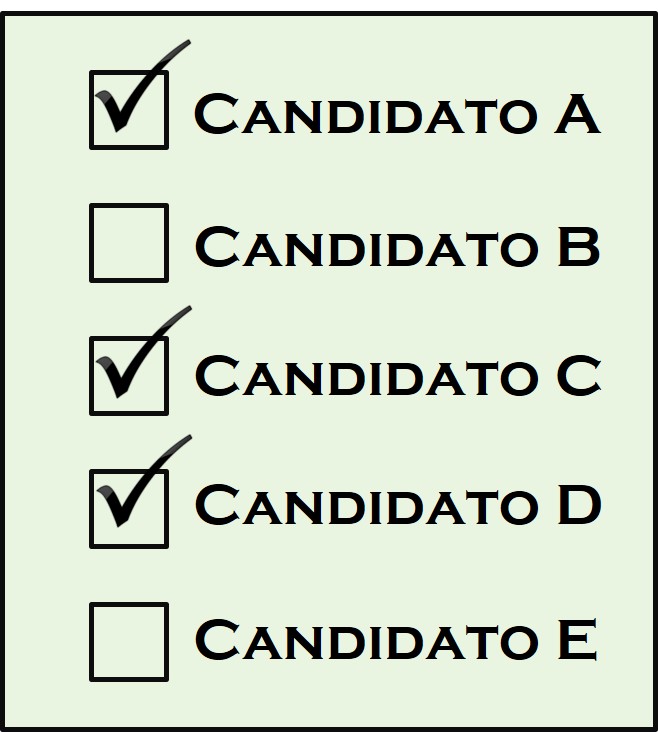

En el voto aprobatorio cada votante no se limita a marcar la candidatura que desea que gane, sino que marca varios candidatos con números, 1, 2, 3, etcétera, indicando de esta forma su orden de preferencia, desde su opción preferida,1, hasta la menos preferida, pudiendo dejar candidaturas sin marcar. Un ejemplo, sería la imagen de abajo, donde el votante ha marcado, de las 5 candidaturas posibles, con un 1, luego su preferida, la candidatura C, como siguiente opción, con un 2, la candidatura B, después, con 3, la E, y finalmente, con 4, la candidatura A, dejando sin marcar la candidatura D.

Una vez realizada la votación, ¿cómo se realiza la elección de la candidatura ganadora? En primer lugar, se realiza el recuento de votos de las candidaturas marcadas con un 1. Si alguna de las candidaturas obtiene la mayoría absoluta, es decir, más del 50% de los votos, se proclama ganadora de las elecciones. En caso contrario, se elimina la candidatura que ha recibido menos apoyos, la que ha quedado en última posición tras el recuento de los votos y se procede a la segunda vuelta instantánea. Es decir, en la segunda votación se cuentan de nuevo los votos marcados con 1, salvo en los votantes que habían marcado con un 1 la candidatura que se ha eliminado, para los cuales se considera su voto marcado con el número 2, su segunda opción. Y de nuevo, se hace el recuento de votos. Si alguna candidatura obtiene la mayoría absoluta se declara ganadora, en caso contrario se realiza una tercera vuelta instantánea de la misma forma, eliminando primero la candidatura perdedora de esa segunda vuelta. El proceso se repite hasta que una de las candidaturas reciba mayoría absoluta.

Este sistema de votaciones también se conoce como el sistema de Hare, en referencia a la persona que lo inventó en 1859, el abogado inglés Sir Thomas Hare (1806-1891), o en ocasiones, el sistema de Ware, ya que fue también introducido de forma independiente en 1871 por el arquitecto norteamericano William Robert Ware (1832-1915).

Este método de votación se utiliza, por ejemplo, en las elecciones al parlamento de Australia y Malta, en las elecciones presidenciales de Irlanda y la India, en las elecciones primarias de los partidos políticos de Gran Bretaña y Canada, en las elecciones a la alcaldía de varias ciudades del mundo, como Londres o San Francisco.

Ejemplo de papeleta electoral de las elecciones al parlamento australiano, en el que puede leerse el texto “Numere las casillas de 1 a 8 en el orden de su elección”

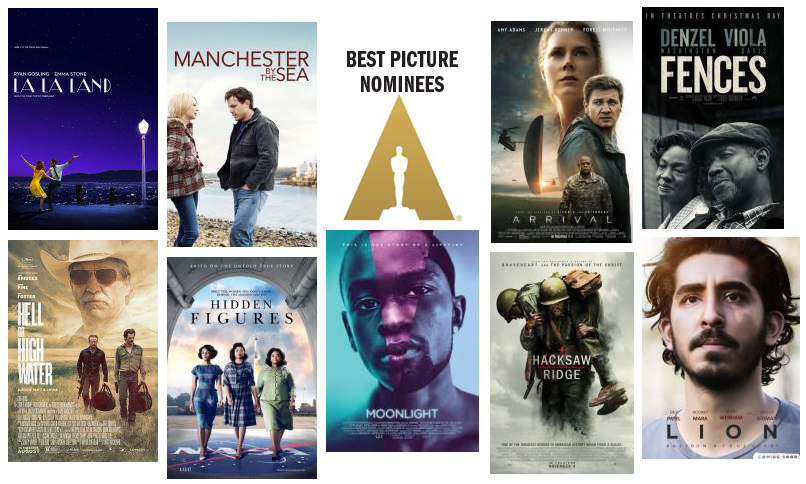

Desde 2009 se utiliza para elegir el Oscar a la mejor película de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. En la categoría de Oscar a la Mejor Película se seleccionan cada año entre 5 y 10 películas, en 2017 fueron 9 (las que aparecen en la siguiente imagen), y la votación se realiza por el método de la “segunda vuelta instantánea”, marcando cada persona que vota sus preferencias, desde el 1 hasta el número que considere necesario.

Películas nominadas al Oscar a la Mejor Película en la edición 89 de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, en 2017

B. Método de votación “voto aprobatorio”.

El sistema de voto aprobatorio es un sencillo método de votación que consiste en que cada votante puede votar por tantos candidatos como desee. Es decir, en la lista de candidaturas que aparecen en la papeleta de votación, cada votante marca con una x, o de alguna forma similar, tantas candidaturas como desee (como se muestra en el ejemplo de la siguiente imagen). Se denomina voto aprobatorio porque de alguna forma se está aprobando, cuando se marca la casilla, o rechazando, si no se marca, cada una de las candidaturas.

El método de votación conocido como “voto aprobatorio” fue introducido en los años 1970 por varios autores. Por ejemplo, Guy Ottewell lo explicó en su texto “The Arithmetic of Voting” (la aritmética de las votaciones) publicado en 1977, aunque lo había escrito originalmente en 1968. O de forma más extensa fue explicado por el experto en teoría de juegos y ciencias políticas Steven Brams y el matemático Peter Fishburn, ambos estadounidenses, en el artículo “Approval voting” (voto aprobatorio), en 1978.

El voto aprobatorio es útil para evitar la manipulación de unas votaciones cuando se introduce una opción alternativa, aunque cercana, a la candidatura que parece que será ganadora, para dividir el voto y que gane una de las opciones contrarias. De la misma forma, es útil para evitar el problema de la existencia de muchas candidaturas similares dentro de la opción mayoritaria, mientras que la opción minoritaria se manifiesta con una única alternativa, que aunque minoritaria puede terminar ganando las elecciones por el efecto de la división del voto.

Veamos un ejemplo clásico en la literatura de la elección social, las elecciones primarias del Partido Republicano en New Hampshire (EE. UU.) en 1980. El ganador de aquellas elecciones fue Ronald Reagan, con el 50 % de los votos, mientras que sus dos rivales más cercanos fueron George Bush, con el 23%, y Howard Baker, con el 13%, mientras que ninguno de los demás candidatos llegó al 10%.

¿Qué habría pasado si se hubiese realizado un voto aprobatorio en aquellas elecciones? La cadena televisiva ABC realizó una encuesta a la salida de los colegios electorales de New Hampshire, utilizando el sistema de voto aprobatorio. El resultado fue que Ronald Reagan subió hasta el 58%, George Bush al 39%, pero el mayor beneficiado habría sido Howard Baker, que habría tenido un 41% de los votos, quedando incluso segundo en esas elecciones.

Tras las elecciones primarias de Vermont y Massuchusetts, Howard Baker se retiró de las primarias del Partido Republicano, dejando solos en la lucha a Ronald Reagan, que ganaría y sería presidente de EE.UU., y a George Bush, que quedaría segundo y sería vicepresidente con Reagan, lo que le abrió el camino para ser después el siguiente presidente de EE. UU. Si se hubiese utilizado el sistema aprobatorio quizás Howard Baker no hubiese dejado las primarias y hubiese podido ser el vicepresidente con Reagan y después el presidente de EE. UU.

El sistema de voto aprobatorio está siendo utilizado para las votaciones de diferentes asociaciones científicas como la Mathematical Association of America, la American Mathematical Society o Institute of Electrical and Electronics Engineers, entre otras, y en las elecciones primarias de algunos partidos.

En 1920 las mujeres de Estados Unidos vieron por fin reconocido oficialmente su derecho al voto. Este folleto circuló aquel año animando a las mujeres a ejercer su derecho a votar

Bibliografía

1.- Raúl Ibáñez, El disputado voto del Señor Condorcet (I), Cuaderno de Cultura Científica

2.- VV. AA., Las matemáticas en la vida cotidiana, Addison-Wesley/Universidad Autónoma de Madrid, 1999.

3.- W. D. Wallis, The mathematics of electing and voting, Springer, 2014.

4.- Annette Pilkington, Mathematics in Sports, course of University of Notre Dame, 2016.

5.- Guy Ottewell, The Arithmetic of Voting, In Defense of Variety 4, 1977.

6.- Steven Brams, Peter Fishburn, Approval voting, American Political Science Review 72, p. 831-847, 1978.

7.- Jean-François Laslier, Karine Vander Straeten, Approval Voting: An Experiment during the French 2002 Presidential Election, Revue Francaise de Science Politique 54, p. 99-130, 2004.

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de la Cátedra de Cultura Científica

El artículo El disputado voto del Señor Condorcet (II) se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El disputado voto del Señor Condorcet (I)

- Una conjetura sobre ciertos números en el ‘sistema Shadok’

- “La cultura científica o la misteriosa identidad del señor Gauss” por Raúl Ibáñez

Hizkuntza berria, puntako teknologia… eta izurria ekarri zituzten ekialdeko abeltzainek

1386an, Itsaso Beltzeko kostaldean zegoen Kaffa (egungo Feodosia, Krimean) hiriaren setioa egiten ari ziren tartaroak, baina gaixotasunak haien armada bete-betean jo zuen. “Tartaroak konturatu ziren heriotza ekiditeko biderik ez zegoela; beraz, hilotzak katapultetan jarri eta Kaffa barrura jaurtiki zituzten, izurrite beldurgarriak etsaia ere akaba zezan; eta kristauek ez zuten modurik izan gorputz hauetatik aldentzeko”.

Hala kontatzen ditu Kaffaren inguruetan izandako liskarrak Roger Crowleyk, “City of Fortune” Veneziari buruzko liburu bikainean. Gabriele De’Mussi kronikariaren hitzak aipatzen ditu Crowleyk garai horretan gertatutakoa azaltzeko. Iturri horri esker, jakin badakigu, besteak beste, izurritea toki horretatik sartu zela Europan. (Mende batzuk geroago, veneziarrek izurritea arma biologiko gisa erabiltzeko proposamena jaso zuten otomandarren kontra jotzeko; baina, zorionez, ez zuten tratua onartu).

1. irudia: Jeronimo Bosch margolariaren ‘Heriotzaren garaipena’ margolanean irudikatzen da Erdi Aroan heriotzak izan zuen garrantzia. (Argazkia: Domeinu publikoko irudia.)

Seguruenera, bi munduko gerrekin batera, europarrek jasandako garairik latzena izan zen hura. XIV. mendean izurrite beltzaren kodaina gupidagabeak gutxienez Europako hiru lagunetatik bat eraman zuen berarekin. Zehazki, 1348 eta 1351 urteetan zabaldu zen “heriotza beltza” Europan zehar.

Garai horretan, heriotza horren erruduna nor zen ez zekiten arren, orain badakigu Yersinia pestis izeneko bakterio batek eragindakoa dela. Baina duela gutxira arte ere ez genekien bakterio hori aspalditik dagoela gure artean. Azken proposamenaren arabera, Neolito garaitik, hain zuzen.

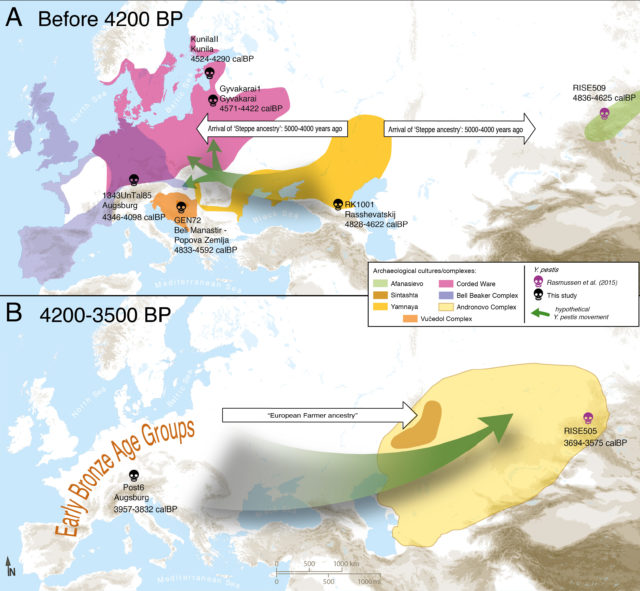

Yersinia pestis bakterioak aspaldi egindako bidea jarraitu du Max Planck institutuko zientzialariek gidatutako ikerketa batek. Ondorioztatu dutenez, izurritea ia duela 5.000 urte iritsi zen Europara, Asiako estepetatik etorri zen, Jamna herriak ekarrita. Horren frogarik ez badago ere, teoria ezagun batek kultura hau eta hizkuntza aitzinindoeuroparraren jatorria lotzen ditu. Estepetako abeltzain horiek azkar mugitzen ziren, haiekin batera puntako teknologia zekartelako: gurdiak.

Neolito Arotik Brontze Arora (duela 4.800-3.700 urte) bitarteko arrastoetatik erauzitako bakterio horren sei genoma sekuentziatu dituzte. Current Biology aldizkarian eman dute horren berri.

Gaixotasun honen antzinako aldaerak ikertuta, ikertzaileek izurritearen eboluzioa jarraitu dute, eta hain gaixotasun bortitza zergatik bilakatu zen argitu nahi izan dute. Alemanian, Errusian, Hungarian, Kroazian eta Baltikoko herrialdeetan bildutako laginak erabili dituzte horretarako. Guztira, 563 lagunen arrastoak aztertu dituzte. Horietatik, seitan Yersinia pestis bakterioaren genoma osoak berreskuratzeko aukera izan dute.

Europako leku ezberdinetan aurkitu dute bakterioaren aztarna. Genoma horiek guztiak oso antzekoak dira. Hori dela eta, ikertzaileek bi hipotesi izan dituzte esku artean. Lehen aukera da andui beretik etorritako izurritea behin baino gehiagotan iritsi zela Europara. Bigarren aukera, aldiz, behin baino ez sartzea, baina Europan mantendu izana.

Egoera argitzeko, aztarna arkeologikoetara eta paleogenomikari buruz aurretik bildutako datuetara jo dute, eta orduan ikusi dute izurritearen etorrera eta Asiako estepetatik duela 4.800 inguru heldutako nomaden sarrera gutxi gorabehera une berean gertatu zirela.

“Antza, Yersinia pestis duela 4.800 urte inguru sartu Europan; bertan andui lokala ezarri zen, eta gero Erdiko Eurasiara bueltatu zen”, laburbildu du Max Planck Institutuko ikertzaile Alexander Herbig, ikerketa erakunde horrek zabaldutako ohar baten arabera. Bestetik, aurreko ikerketatan agertutako zantzuak berretsi dute ikerketa berri honetan: izurritearen birulentziari lotutako genetan aldaketak izan omen ziren.

2. irudia: Y. pestis baziloaren ibilbidea, egileen arabera. A) Izurritearen sarrera, nomadek eramana. B) Izurritearen itzulia, Siberiako hegoaldera. (Irudia: Current Biology).

Hipotesi zirraragarria ere mahai gainean jarri dute: agian migrazio mugimendu erraldoi hori izurritetik alde egiteko izan zela. Orain arte, halako mugimenduak azaltzeko, batez ere zio ekonomikoak, erlijiosoak edo politikoak proposatu dira. Azken aukera honek, berriz, historia ulertzeko bide berria irekitzen du.

Gaixotasun larriaIraganeko kontua dirudi izurriak, eta hala da hein handi batean. Baina ez da guztiz desagertu. Ez da ohikoa, baina, noizean behin, izurriteak izaten dira. Aurten, esaterako, Madagaskarren egon da halako izurrite bat. 200 lagun baino gehiago hil dira Afrikako uhartean izurrite hori dela eta. Azken izurrite honen kasuan, izurri pneumonikoak eragin du kalte gehien.

Berez, hiru izurri mota daude: izurri bubonikoa, septizemikoa eta pneumonikoa. Izurri bubonikoaren kasuan, bakterioa gongoil linfatikoetan birsortzen da; ondorioz, buboi horiek handitu egiten dira. Tratamendu egokia jaso ezean, hilgarritasun eragiten duen gaitza da.

Baziloaren izena bere aurkitzaileari zor zaio: Alexandre Yersin mikrobiologoari, hain zuzen. Arratoiek gainean izan dezaketen arkakusoen ziztaden bitartez zabaltzen da gaixotasuna. Erdi Aroan arkakuso horiek izan zuten hedapenari buruz, berriz, eztabaida izan da zientzialarien artean. 2015ean, esaterako, zientzialari talde batek proposatu zuen arkakusoak Asiako egoera klimatikoaren arabera ugaldu eta urritzen zirela, haien ostalari ziren arratoien kopurua gorabehera.

Erreferentzia bibliografikoa:

Andrades Valtueña et al., The Stone Age Plague and Its Persistence in Eurasia. Current Biology 27, 1–9 December 4, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2017.10.025

———————————————————————————-

Egileaz: Juanma Gallego (@juanmagallego) zientzia kazetaria da.

———————————————————————————-

The post Hizkuntza berria, puntako teknologia… eta izurria ekarri zituzten ekialdeko abeltzainek appeared first on Zientzia Kaiera.

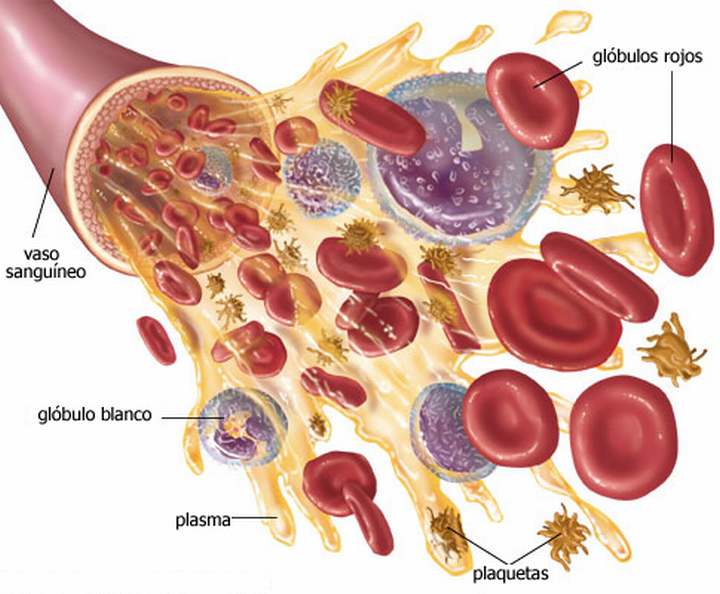

Sistemas circulatorios: proteínas plasmáticas

El plasma sanguíneo contiene numerosas sustancias, aunque el agua representa más del 90% de su masa. En mamíferos a las proteínas plasmáticas corresponde entre un 6% y un 8%, mientras que las sustancias inorgánicas (Na+ y Cl–, principalmente) no son más del 1%. El resto corresponde a nutrientes (glucosa, aminoácidos, lípidos y vitaminas), restos nitrogenados, gases (O2 y CO2) y hormonas.

Las proteínas plasmáticas se encuentran en suspensión (o disolución) coloidal en el plasma y, dado que la mayor parte no pueden atravesar membranas o filtros biológicos (son demasiado grandes como para pasar por los poros de las paredes capilares), permanecen en el plasma sin acceder al líquido intersticial, en los animales con sistema circulatorio cerrado, ni a las células, en los de sistema abierto. Ejercen por ello una presión osmótica distinta de la que ejercen las sustancias disueltas de menor tamaño. Se denomina presión coloidosmótica y es responsable de que no se produzca excesiva transferencia de agua de la sangre al líquido intersticial. Además del efecto coloidosmótico, las proteínas plasmáticas amortiguan los cambios de pH de la sangre.

Aparte de los vertebrados, el grupo cuyas proteínas plasmáticas (en este caso de la hemolinfa) mejor se conocen es el de los artrópodos. De especial importancia es una familia implicada en la formación del exoesqueleto que, como es sabido, se renueva repetidas veces para permitir el aumento de tamaño. La construcción del caparazón nuevo conlleva la polimerización de fenoles por fenoloxidasas (PO), proceso en el que participan dos clases de proteínas: (1) hexamerinas, que transportan fenoles a las células epiteliales que producen el exoesqueleto, y (2) formas inactivas de las POs (ProPO), que se activan tras la muda y cuando se necesita reparar tejido dañado. Las ProPOs están también implicadas en las respuestas inmunes de los artrópodos.

En la sangre de los vertebrados hay tres clases principales de proteínas: albúminas, globulinas y fibrinógeno. En el cuerpo humano las albúminas representan el 55% y contribuyen por ello de forma importante a la presión coloidosmótica del plasma. Aparte del papel osmótico su principal función es la de transportar, combinándose con ellas, sustancias insolubles en agua, como bilirrubina, sales biliares y ácidos grasos. Las globulinas representan el 38% y se encuentran en tres posibles formas: alfa (α), beta (β) y gamma (γ). Cumplen funciones de (1) transporte; α-globulinas y β-globulinas específicas transportan sustancias tales como la hormona tiroidea, el colesterol o el hierro (esta última se llama transferrina y es la más abundante); (2) coagulación (α-globulinas y β-globulinas); (3) reguladoras: son α-globulinas ciertas proteínas que se encuentran inactivas y que son precursoras de, por ejemplo, hormonas; son activadas por señales específicas en función de su necesidad; (4) inmunitarias: las inmunoglobulinas (anticuerpos) son γ-globulinas.

Dada su naturaleza hidrofóbica, el transporte de sustancias lipídicas en la sangre se produce mediante la formación de complejos lipoproteínicos. La mayor parte de los triglicéridos, el colesterol y los fosfolípidos se encuentran en el plasma en forma de gotitas unidas a transportadores proteicos, formando complejos de lipoproteínas que son solubles. Los cuatro tipos de lipoproteínas son: (1) de alta densidad (HDLs), con alto contenido proteico, menor de fosfolípidos y menor aún de colesterol; (2) de baja densidad (LDLs), con menor contenido de proteína, algo de fosfolípidos y más de colesterol; (3) muy baja densidad (VLDLs), con muy bajo contenido de proteína y alto de lípido, triglicéridos en este caso; y (4) quilomicrones, que son producidos por las células absortivas del intestino y que transportan triglicéridos, colesterol y fosfolípidos tras una comida.

El colesterol que se transporta mediante lipoproteínas de baja densidad (LDL) es el conocido popularmente como “colesterol malo”, porque la función de esas lipoproteínas es la de transportar el colesterol a las células y, por lo tanto, también lo transporta a las que tapizan el interior de los vasos sanguíneos, razón por la cual contribuye a que se acumule en esos enclaves. Es por ello causa importante de patologías cardiovasculares. A diferencia del LDL, el “colesterol bueno” es retirado de las células por lipoproteínas de alta densidad para transportarlo al hígado y metabolizarlo allí. De ahí el diferente significado de una y otra forma de lipoproteínas.

Además de las reseñadas hasta ahora, hay animales en cuyas cavidades internas el fluido correspondiente (líquido celómico, hemolinfa o sangre) contiene proteínas con funciones respiratorias. Se trata de pigmentos respiratorios que no se encuentran en el interior de células especializadas, sino que desempeñan sus funciones manteniéndose en suspensión coloidal. Nos referiremos a estas proteínas en una próxima anotación dedicada a específicamente a los pigmentos respiratorios.

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo Sistemas circulatorios: proteínas plasmáticas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Sistemas circulatorios: los compartimentos líquidos de los animales

- Sistemas respiratorios: la emergencia de un doble sistema circulatorio

- Sistemas respiratorios: el pulmón de los mamíferos

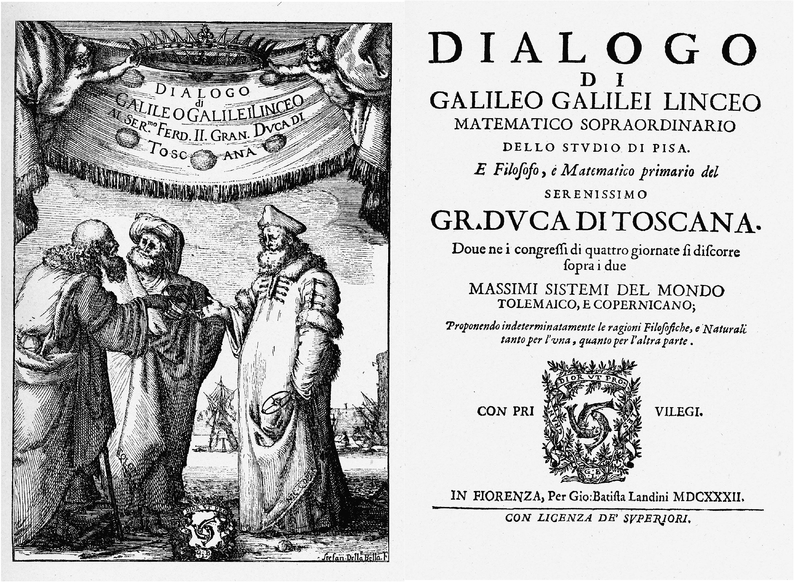

El principio de relatividad (2): la versión de Galileo

Einstein no fue el primero en hablar de marcos de referencia y movimiento relativo. Casi 300 años antes ya lo había hecho Galileo, quien también sería pionero en el uso de experimentos mentales, un procedimiento que después Einstein haría famoso. El principio de relatividad de Einstein no es más que una expansión del de Galileo. Si estudiamos éste, que es muy intuitivo, el otro nos parecerá poco menos que trivial.

Galileo lo explicó con estas palabras (en traducción libre nuestra) en un experimento mental que recogió en su obra “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo Tolemaico, e Coperniciano” de 1632:

Enciérrate con un amigo en la cabina principal bajo cubierta de algún barco grande, y lleva contigo algunas moscas, mariposas y otros animalillos voladores. Lleva también un recipiente grande de agua con unos peces; cuelga una botella que se vacíe gota a gota en un recipiente ancho puesto debajo. Con la nave en reposo, observa cuidadosamente cómo los animalillos vuelan con la misma velocidad a todos los lados de la cabina. Los peces nadan indiferentemente en todas direcciones; las gotas caen en el recipiente que está debajo; y, al arrojar algo a tu amigo, no necesitas lanzarlo con mayor fuerza en una dirección que en otra, si las distancias son iguales; al saltar con los pies juntos, avanzas espacios iguales en todas direcciones. Cuando hayas observado todas estas cosas con cuidado (aunque no hay duda de que cuando la nave está parada, todo debe suceder de esta manera), haz que la nave avance con la velocidad que desees, siempre que el movimiento sea uniforme y no fluctúe de una u otra manera. Descubrirás que no hay el menor cambio en todos los efectos nombrados, ni podrás decir a partir de de ninguno de ellos si se estás en [un barco en] movimiento o parado.

Hoy podemos realizar el mismo experimento con mariposas o pelotas de baloncesto en un barco, en un automóvil, un tren o, mejor aún, en un avión que se mevan a velocidad constante. Hemos visto que cada uno de estos sistemas sería un marco de referencia para nuestras observaciones. El hecho de que los movimientos de las pelotas de baloncestoy las mariposas permanezcan igual, independientemente de si el marco de referencia se mueve o no a velocidad constante, indica que las leyes de movimiento de Newton son las mismas (de hecho, todas las leyes de la mecánica, la ciencia del movimiento) son las mismas para todos los marcos de referencia en reposo o que se mueven con una velocidad uniforme relativa entre sí. Esta conclusión es lo que se llama principio de relatividad galileano. Formalmente se puede expresar así:

Las leyes de la mecánica son exactamente las mismas para cualquier observador en cualquier marco de referencia que está en reposo o se mueve con una velocidad uniforme.

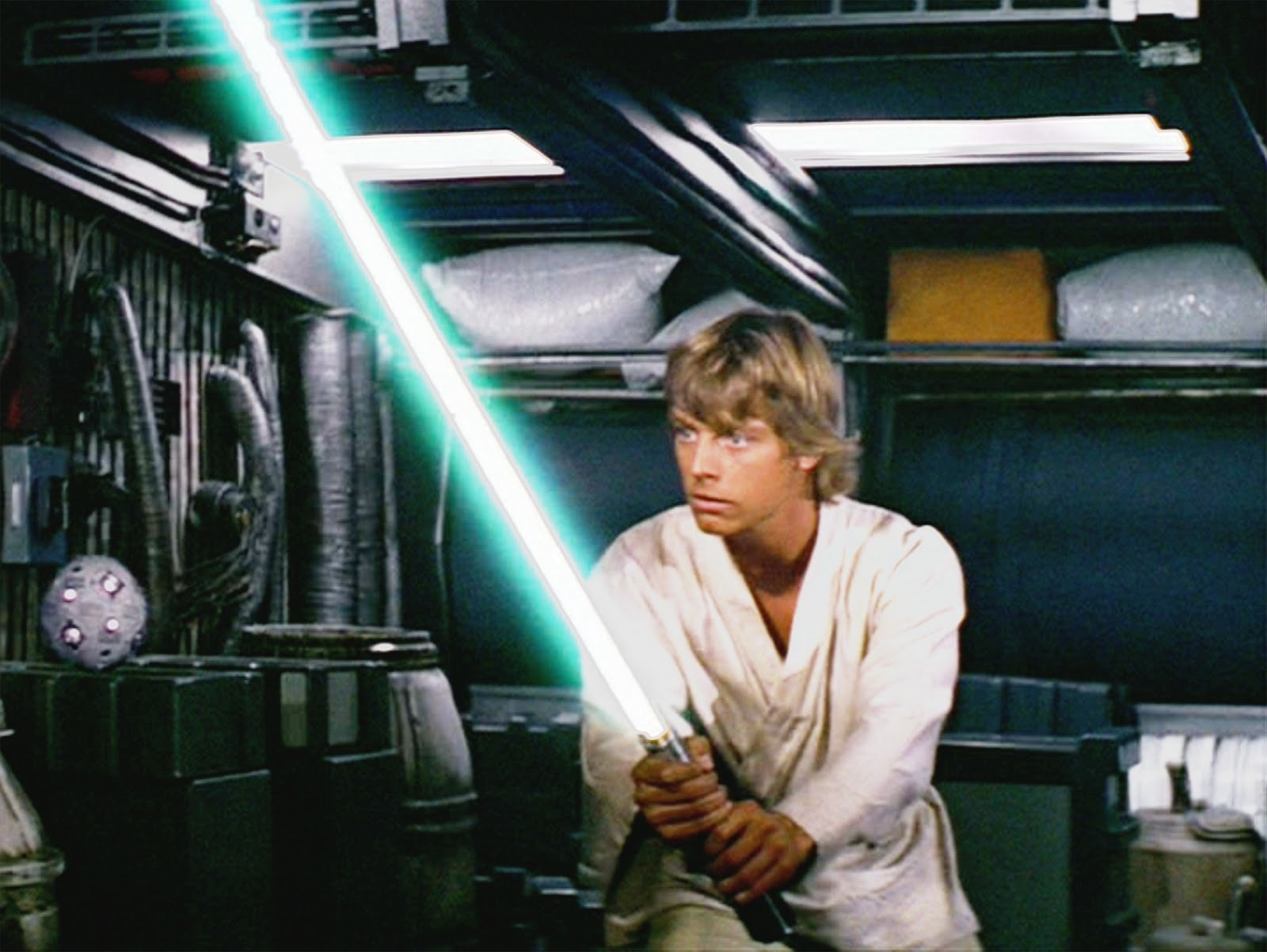

Luke Skywalker no puede determinar si el Halcón Milenario está en reposo o en movimiento uniforme realizando experimentos mecánicos con bolas y sables láser.

Dado que los objetos se mueven en un marco de referencia que está en reposo o en velocidad uniforme como lo harían en un marco en reposo, de ahí se deducen dos cosas importantes. La primera es que no hay manera de averiguar la velocidad del propio marco de referencia a partir de cualquier experimento mecánico realizado dentro de ese marco. Es decir, si viajamos en un avión a velocidad constante y sin turbulencias, no podemos averiguar a qué velocidad se está moviendo el avión realizando experimentos mecánicos dentro del avión.

Y la segunda es que tampoco podemos elegir un marco de referencia como el marco “verdadero”, el que está “absolutamente en reposo”. Por lo tanto, como ya vimos que apuntaba Einstein, Galileo ya sabía que no puede haber tal cosa como la velocidad “absoluta” de un objeto. Todas las velocidades medidas son relativas. Einstein redescubrió este principio eliminando las capas de sedimentos que siglos de física newtoniana y espacios absolutos habían depositado encima.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo El principio de relatividad (2): la versión de Galileo se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El principio de relatividad (1): movimiento relativo

- Se establece el principio de conservación de la energía

- Cuántica y relatividad por todas partes

Luma gorakorrei buruzko behin betiko froga?

Sismologoek milaka eta milaka saiakera egin dituzte eta batzuetan, luma gorakorren aldeko emaitzak lortu dituzte eta beste batzuetan, aurkakoak. Teknikak hobetu ahala, hala ere, aldeko datuak ugarituz joan dira eta aurreko mendeko azken urteetan eta mende honetako lehendabizikoetan, hasi dira agian zalantza guztiak uxatuko dituen teknika berria erabiltzen: tomografia sismikoa. Teknika honetan, Lurraren barneko hiru dimentsioko irudiak lortzen dira, lurrikarek edo leherketa kontrolatuek sortzen dituzten uhin sismikoak eta munduan zehar sakabanatutako sismografo-sarea erabiliz. Tomografia sismikoak sakonera jakin batzuetan gertatzen diren uhin-sismikoen abiadura-anomaliak erabiltzen ditu oinarri gisa.

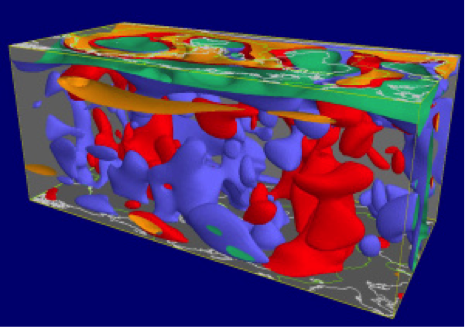

Hasiera batean, teknikaren erresoluzio maila eskasa zen eta oso eskala handiko egiturak zehazteko baino ez zuen balio. Horrelaxe identifikatu ziren mantuaren barnean abiadura sismiko txikiagoa duten bi eremu oso zabalak (1. irudia). Bata, Afrika hegoaldeko lurmuturretik abiatu eta diagonalean Afarko lurralderantz (Etiopia); bigarrena, Ozeano Barearen azpian kokatuta dago. Zehazki, puntu bero gehien dituzten lurraldeen azpitik kokatuta daude, eta abiadura sismiko baxuko lurralde handiak (LLSVP – Large low-shear-velocity provinces) edo superlumak bezala ezagutzen dira.

1. irudia: Mantuko tomografia sismikoaren irudi artistikoa. Gorriz, normalak baino abiadura sismiko txikiagoko eremuak (Afrika eta Ozeano Barearen azpian) eta urdinez, normalak baino abiadura sismiko altuagoko eremuak. (Argazkia: Cornell University, Geology Department).

Datu horietatik abiatuta, lehendabiziko hurbilketa batean, normalak baino abiadura sismiko altuagoak dentsitate altuko arroka hotzagoekin lotu ziren, eta normalak baino txikiagoak dentsitate txikiko material beroekin. Horrela, dentsitatearen eta tenperaturaren arteko erlazio zuzena erabiliz, abiadura txikiko eremuak konbekzio-korronte gorakorrekin lotu ziren, eta abiadura handikoak konbekzio-korronte beherakorrekin.

Ikerketak findu ahala, ordea, sismologoak berehala ohartu ziren tenperaturan soilik oinarritutako interpretazioa ez dela nahiko abiadura-anomaliak egokiro interpretatzeko, eta beharrezkoa dela konposizio-aldaketen gaineko eragina kontutan hartzea ere. Horrela, gaur egun, onartzen da behe-mantuko LLVSPk (abiadura sismiko baxuko lurralde handiak) inguruko mantuko arrokak baino dentsoagoak ere badirela, konposizio desberdina dutelako. Dentsoagoak izanda, aukera dute historia geologikoan zehar mantuaren beheko aldean pilatuta gelditzeko, bestela konbekzio-korronte gorakorretan gorantz egingo lukete.

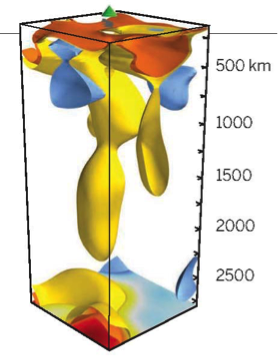

2015. urtean argitaratu zen agian luma gorakorren agerpenari buruzko eztabaidari amaiera emango dion lana. Bertan, tomografia sismikoaren teknika berrienak eta super-ordenagailu modernoenen 3 milioi orduko lan-denbora erabiliz (hainbat prozesatzaile batera abian jarrita paraleloki), inoiz erdietsi den mantu-irudirik garbiena lortu zen (French eta Romanowicz, 2015).

Irudi horretan oso nabarmenak dira puntu bero nagusien azpitik gutxi gorabehera bertikalak diren zutabe zabalak (ez estuak, luma gorakor termiko teorikoek adierazten dutenen antzera) (2. irudia). Zutabeen zabalerak iradokitzen du bizitza luzeko egiturak direla eta termikoak izan beharrean, termokimikoak izan behar dutela, hau da, luma gorakorrek D’’ eremuko materiala barnean dutela. D’’ eremua, nukleoarekin kontaktuan dagoen mantuko eremurik sakonena da, bataz beste 200 km-ko lodiera du eta anomalia sismiko ugari dituelako bereizten da. Behe-mantuko material arrunta baino biskositate txikiagoa izan behar du eremu horrek.

Luma gorakorren izaera termokimikoaren alde egiten du era berean lumaren eta inguruko mantuaren arteko muga zorrotzak; lumek soilik izaera termikoa izango balute, inguruko mantuarekin duten ukipena progresiboagoa litzateke, halabeharrez.

2. irudia: Hawaiiko gune beroa elikatzen duen luma gorakorraren inoiz lortutako irudirik fidagarriena; horretarako tomografia sismikoaren teknika aurreratuenak erabili dira. Baieztatu da luma gorakorra nukleo eta mantuaren arteko mugaren inguruan sortzen dela eta 1.000 km-ko sakoneran geometria-aldaketa nabarmena duela. (French eta Romanovicz, 2015)

Luma gorakorren zutabeak nukleo eta mantuaren arteko mugatik 1.000 km-ko sakonetaraino luzatzen dira bertikalki, aldaketa nabarmenik gabe. Hori dela eta, pentsa dezakegu inguruko mantuaren berezko mugimendua oso oso motela izan behar dela. Aldiz, 1.000 km-ko sakoneran hainbat zutabetan aldaketa horizontalak ikusten dira, ustez konbekzio indartsuagoko mantuko eremu batean barneratzen delako zutabea. Sakonera horrek islatu lezake plaken mugimenduek mantuaren barruan eragiten dutenaren muga.

Irudietan, nabarmena da era berean zutabeak abiadura sismiko txikiagoko eremuetan sustraituta daudela, nukleoaren eta mantuaren arteko mugan. Hainbat kasutan (Hawaii, Islandia, Samoa), eremu horiek bat datoz abiadura ultratxikiko eremuekin (ULVZ – Ultra-low velocity zones).

Lortutako tomografia sismikoaren irudi berriek argi erakusten dute ULVZn (abiadura ultratxikiko eremu) eta luma gorakorren arteko harremana.

Teknika honen bitartez behatutako luma gorakor guztiak Afrika eta Ozeano Bareko abiadura sismiko txikiko lurralde zabalen (LLSVP) inguruan kokatzen dira, batez ere ertzetan. Aldiz, nukleo eta mantuaren arteko mugan normala baino abiadura sismiko handiagoa duten eremuen gainetik kokatutako gune beroen kasuan ez da aurkitzen nukleo eta mantuaren arteko mugaren eta gune beroen artean zutaberik. Hori azaltzeko aukera bi daude: erabilitako teknikaren zehaztasuna ez da zutabe horiek erregistratzeko bezain bestekoa, edo gune bero horien jatorria, mantu sakonean egon beharrean, goi-mantuan edo behe-mantuaren goiko aldean dago. Hau da, adibidez, Yellowstoneko gune beroaren kasua. Era berean, desberdintasun nabarmenak aurkitzen dira Afrika inguruko eta Ozeano Barearen inguruko luma gorakorren artean. Afrika iparraldeko gune bero gehienek (Afarkoa eta Eki-Afrikako riftena salbu) ez dute behe-mantuan zutabe-geometria nabarmenik, eta ematen du behe-mantuko domo egitura oso zabal batetik abiatzen direla, Afrikako LLSVPtik noski. Aldiz, Ozeano Bareko luma gorakorrek nukleo eta mantuaren arteko mugatik abiatzen diren ondo garatutako zutabeak dituzte, eta denak batera “lumen sorta” bat osatzen dute.

Datu hauek egiaztatuko balira, luma gorakorren agerpenari buruzko eztabaida betirako bukatuko litzateke, baina beste hainbat galdera daude oraindino erantzuteko. Zein da luma gorakorren konposizioa? Zein da luma gorakorren eragina plaken mugimenduan? Zergatik sortzen dira? Beste hainbat ere hor daude erantzunaren zain.

Erreferentzia bibliografikoak:

- Morgan, W.J. (1971): Convective plumes in the lower mantle. Nature, 230: 42-43.

- French, S.W. eta Romanovicz, B. (2015). Broad plumes rooted at the base of the Earth’s mantle beneath major hotspots. Nature, 525: 95-99.

———————————————————————————-

Egileaz: Arturo Apraiz UPV/EHUko Geodinamika saileko irakaslea eta ikertzailea da.

———————————————————————————-

Arturo Apraizek geodinamikari buruz idatzitako artikulu-sorta:

- Mantuko luma gorakorrak, benetakoak ote? (I): Aurrekariak eta sorrera-unea.

- Mantuko luma gorakorrak, benetakoak ote? (II): Lumen eredua.

- Mantuko luma gorakorrak, benetakoak ote? (III): Plaken eredua.

- Nukleo eta mantuaren arteko muga: ilun zegoena argitzean…

- Lurralde igneo erraldoiak: Lurraren indar-erakustaldia.

- Superkontinenteen sorrera eta apurketa.

- Luma gorakorrei buruzko behin betiko froga?

The post Luma gorakorrei buruzko behin betiko froga? appeared first on Zientzia Kaiera.

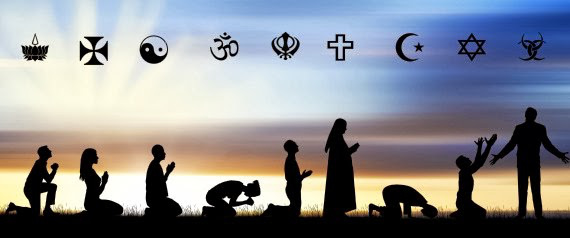

Diversidad religiosa y el estrés de las enfermedades infecciosas

Hace tres años Corey Finher y Randy Thornhill publicaron un libro en el que presentaron su teoría del estrés parasitario, teoría según la cual los patógenos con los que las poblaciones de una especie entran en contacto a lo largo del tiempo inciden en el desarrollo de los valores y cualidades de esa especie. Ya antes habían publicado algunos de sus resultados, así como avances de la teoría. En uno de los trabajos con más repercusión testaron una hipótesis en virtud de la cual la diversidad religiosa existente en una zona geográfica está directamente relacionada con el grado de estrés que las enfermedades infecciosas ejercen sobre las sociedades humanas. De acuerdo con esa hipótesis, cabe esperar que en los países con mayor variedad de enfermedades infecciosas presentar una mayor diversidad religiosa. La base argumental de la relación causa-efecto subyacente es la siguiente:

(1) Un grupo humano tiene inicialmente una distribución geográfica y un repertorio cultural y distribución de inmunidad uniformes.

(2) Con el tiempo, la inmunidad empieza a variar espacialmente, debido a la emergencia localizada de nuevos patógenos y a la evolución, también localizada, de inmunidad adaptativa en respuesta a aquellos.

(3) Bajo esas condiciones se seleccionan comportamientos que tratan de evitar el contacto con personas infectadas o potencialmente infectadas con los patógenos peligrosos. Estos comportamientos son (a) la “dispersión limitada”, reduciendo la interacción con personas de otros grupos, y (b) “socialidad restringida” a los miembros del grupo (y por lo tanto, adaptados inmunológicamente). Esta “socialidad restringida” se produce mediante el contacto (servicio religioso, reciprocidad, caza cooperativa, crianza cooperativa, etc.) y emparejamiento con individuos similares.

(4) Ese contacto selectivo promueve la divergencia cultural, al limitarse el flujo de valores e ideas entre los diferentes grupos humanos y, como consecuencia, da lugar a un aumento en la diversidad religiosa.

(5) La carrera “parásito-huésped” que se establece entre el patógeno y la persona infectada constituye un poderoso mecanismo evolutivo que puede incrementar la divergencia cultural dentro del rango cultural original del huésped.

(6) Cuanto mayor es la riqueza de patógenos en un área, mayor es la oportunidad para que se produzca variación espacial en las correspondientes carreras evolutivas “parásito-huésped”. La frecuencia, variación e intensidad de (2) (3) (4) y (5) covariarán de forma positiva con la diversidad de enfermedades infecciosas. Esto es, la diversidad de enfermedades dará lugar a una mayor diversidad cultural y religiosa.

La hipótesis la contrastan analizando la covariación de la diversidad religiosa y la diversidad de patógenos en 214 países, y estimando la correlación lineal entre ambas variables. Obtuvieron una correlación de 0’75, un valor extraordinariamente alto para variables de esta naturaleza. Concluyeron, por lo tanto, que el análisis realizado constituía un fuerte respaldo para su hipótesis.

A partir de los resultados los autores sostienen que, sin descartar el efecto de otros posibles factores, la aparición de nuevas religiones cumple la función de aislar a grupos humanos que se encuentran geográficamente próximos para así protegerlos de las infecciones para las que no están inmunológicamente protegidos. Sirva este ejemplo para ilustrar la teoría a la que hemos hecho mención al comienzo.

Fuente: Corey Fincher y Randy Thornhill (2008): Assortative sociality, limited dispersal, infectious disease and the genesis of global pattern of religion diversity Proceedings of the Royal Society B, 275: 2587-2594

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo Diversidad religiosa y el estrés de las enfermedades infecciosas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Sobre la predisposición genética a padecer enfermedades

- Sobre la predisposición genética a padecer enfermedades (II)

- María Trinidad Herrero, una científica contra las enfermedades neurodegenerativas #WomeninSTEM

Trenbideetako komunikazioa gaurkotzen

Trenbideetako trafikoa kudeatzeko indarrean dagoen sistema da ERTMS. Abiadura handiko tren-zerbitzuetako nazioarteko kudeaketa-estandarra da eta segurtasun handiz kontrolatzen du trenen abiadura eta haien arteko segurtasun distantzia. Azpisistema bat baino gehiago ditu trenetara seinaleztapen komunikazioak bidaltzeko, baina komunikatzeko darabilen teknologia zaharkitua du.

ERTMS 1990eko hamarkadan zehaztu eta martxan jarri zenetik asko aldatu dira komunikazio sistemak eta teknologiak. Sistemak erabiltzen dituen teknologiak ez du funtzionatzen IP teknologiarekin (Internet Protocol, gaur egungo telefono, ordenagailu eta abarrek erabiltzen dutena). Zaharkitua egoteaz gain, ez dago ia hornitzailerik.

Hala, seinaleztapen sistemen digitalizazioan eta IP teknologiarako migrazioan murgilduta dago tren industria. Horretarako komunikazio arkitektura berria argitaratu du UNISIGek, ERTMS sistemaren espezifikazio teknikoak zehazteko ardura duen partzuergo industrialak.

Komunikazioaren abiadurari eragin diezaiokeen ezaugarri bat du, ordea, IP teknologiak: informazio mezuak paketetan banatuta bidaltzen ditu eta bakoitzak bere bidea egiten du. Horren ondorioz, ezin da saihestu paketeren bat atzeratuta iristea, sarearen punturen batean arazoren bat egonez gero.

IP bidezko komunikazioa bermatzenMuga horri irtenbidea emateko eta hurrengo belaunaldiko ERTMS sistemaren definizioan laguntzeko komunikazioen segurtasuna, fidagarritasuna eta erabilgarritasuna bermatuko duen komunikazio arkitektura berri bat proposatzen du UPV/EHUko Komunikazioen Ingeniaritza sailak CAF enpresarekin elkarlanean egindako ikerketa honek.

Estrategia erredundante desberdinak erabilita mezuak bidaltzea da proposamena. Aldi berean teknologia ezberdinak baliatuta, hala nola GPRS bidez, LTE bidez eta wifi bidez mezua bidaltzea. Sare arkitektura bat sortzen da modu honetan eta sareetako batean akatsen bat baldin badago, mezua besteren batetik iritsiko dela bermatzen da. Sistema erresilienteago egiten du honek, fidagarritasun handiagoa ematen dio komunikazioari eta sendoago bihurtzen du.

Lehentasun handiko mezuen komunikazioan erresilentzia bereziki bermatzea izan da helburua, atzerapen txikiagoarekin iritsiko direla bermatzeko. Izan ere, ERTMS arkitekturak bi mezu-mota bereizten ditu komunikazioetan: lehentasun handikoak eta normalekoak.

Proposamena egiteaz gain, ikerketarako berariaz diseinatutako sare simulatzaile baten bidez balioztatu dute komunikazio arkitektura. Kanal interferentzien aurrean UNISIGek plazaratutakoa baino askoz sendoagoa dela ikusi dute. Lehen aldia izan da, gainera, erronka guztiak gainditzeko gai den arkitektura bat plazaratzen dela.

Bide luzea gelditzen da proposamen hori etorkizuneko kudeaketa edo komunikazio sistema izatera iristeko, iristen bada. Honelako arkitekturak estandarrak izan behar dira, edozein fabrikatzailek egindako trenak elkarrekin komunikatu ahal izan daitezen. Eta estandarizazio eta baliozkotze hori UNISIGen esku dago.

Iturria: UPV/EHUko Prentsa bulegoa, Trenbideetako komunikazioa gaurkotzeko eta seguruago egiteko sistema bat

The post Trenbideetako komunikazioa gaurkotzen appeared first on Zientzia Kaiera.

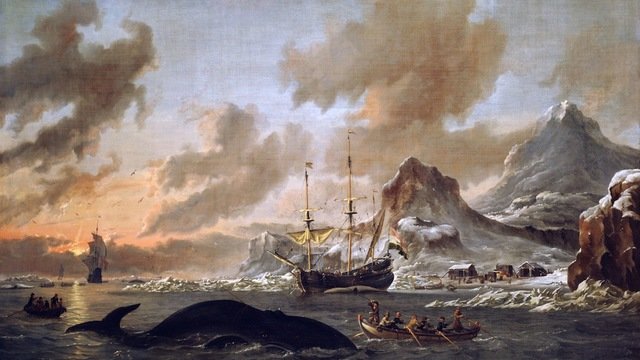

Eran nuestras ballenas

No falta quien diga que los primeros hombres que afrontaron tamaña aventura necesitábase estuvieran muy excitados y que fuesen excéntricos y exaltados. Preténdese, además, que los primitivos pescadores de esos monstruos no fueron los discretos hombres del Norte, sino nuestros vascos, héroes del desvarío. Andarines terribles, cazadores del Monte Perdido y desenfrenados pescadores, recorrían en barquichuelos su caprichoso mar, el golfo o sumidero de Gascuña, dedicándose a la pesca del atún. Notaron aquellos intrépidos navegantes que las ballenas retozaban, y comenzaron a perseguirlas, lo mismo que se encarnizan detrás de la gamuza en los barrancos, los abismos y los más espantosos resbaladeros. A esa pieza de caza (la ballena) muy tentadora por su tamaño y por las vicisitudes que causa el perseguirla, hiciéronla guerra a muerte doquiera que la encontrasen y sin notarlo, empujábanla hacia el polo.

Allí el pobre coloso creyó poder vivir tranquilo, no suponiendo que los hombres fuesen tan locos que lo persiguieran hasta en aquellas apartadas regiones. La pobre ballena dormía muy sosegada, cuando nuestros atolondrados héroes se acercaron a ella cautelosamente.

Apretando su cinturón colorado, el más fornido, el más ágil saltaba de su barquichuelo, y ya encima de aquella mole inmensa, sin preocuparse del riesgo que pudiese correr su vida, lanzando un ¡han! prolongado, hundía el arpón en las carnes del confiado monstruo.

Jules Michelet, El mar, 1861.

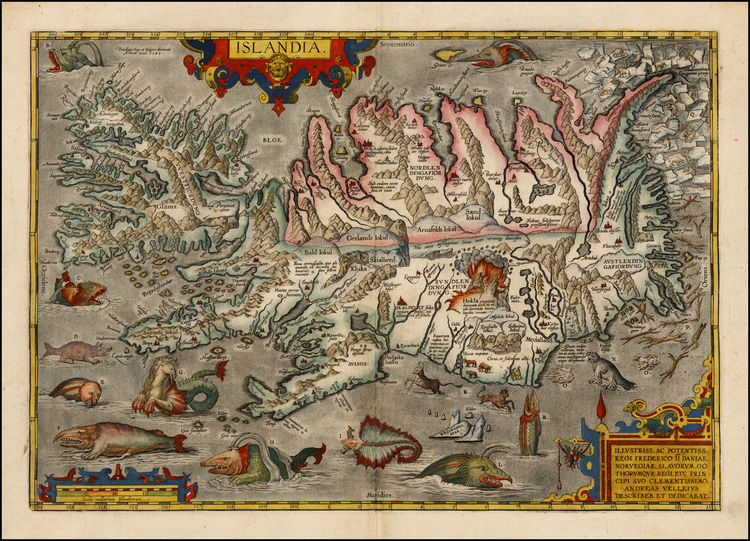

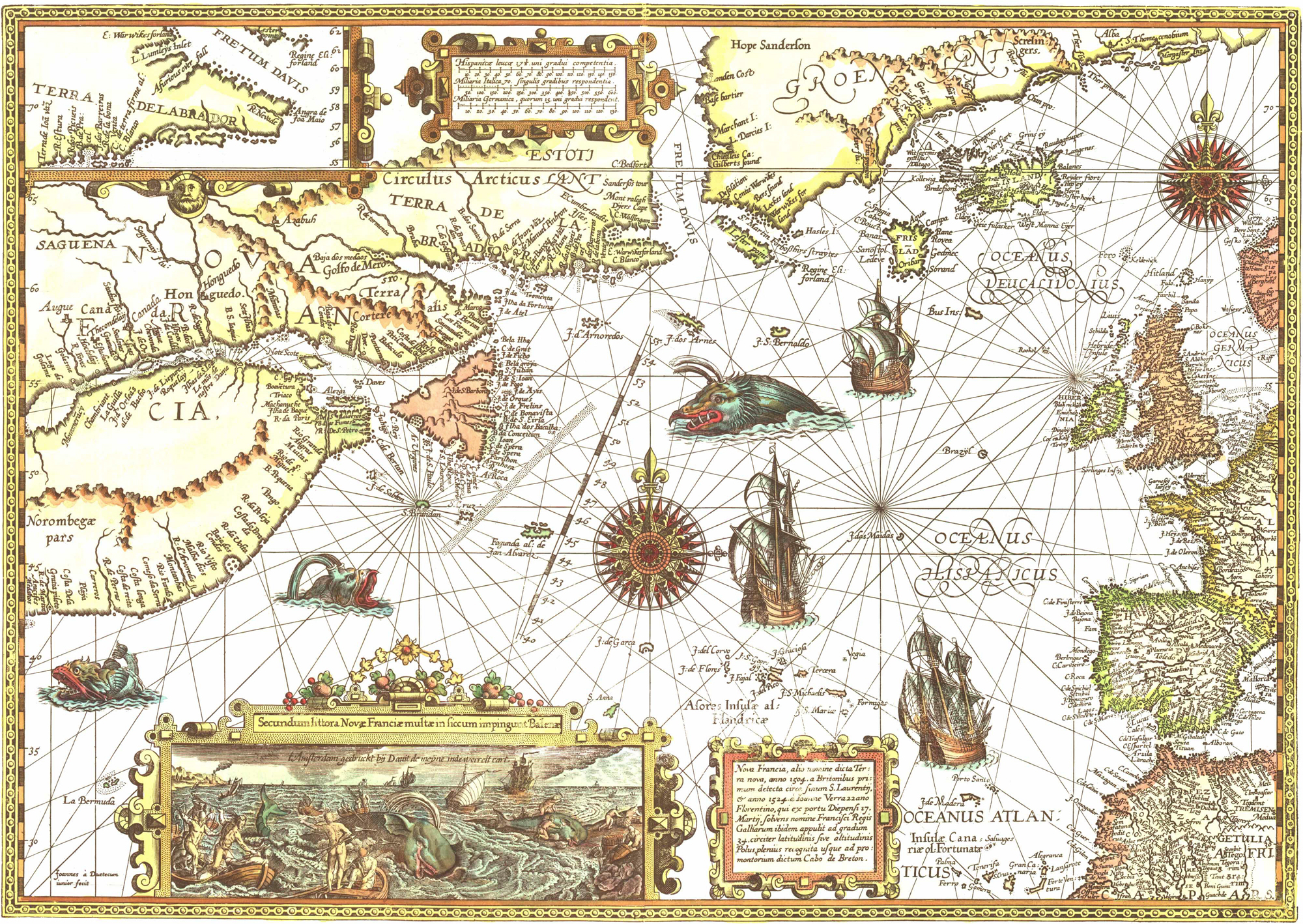

El 22 de abril de 2015 se derogó en Islandia la ley que permitía matar vascos desde 1615. Ese día, según informaban las notas de prensa, el comisario Jónas Guomundsson suprimió la ley en presencia del Ministro de Educación y Cultura de Islandia, Illugi Gunnarsson, el Diputado General de Guipúzcoa, Martín Garitano, y Xabier Irujo, como descendiente de uno de los vascos asesinados, y Magnus Rafnsson, descendiente de uno de los islandeses que mataron a los vascos en 1615.

En aquellos años, islandeses y vascos tenían un acuerdo para la caza de ballenas. Los vascos instalaron una estación ballenera en la región de los Fiordos del Oeste. Cuando acabó la estación de caza y los vascos volvían a casa, una tormenta y los icebergs hicieron encallar tres barcos en los escollos de la costa. La mayoría sobrevivieron al naufragio y pudieron regresar pero unos cuantos se quedaron en la estación. Al mes siguiente, los que permanecieron fueron asesinados siguiendo la orden de las autoridades y según la ley, recién dictada, que permitía matar vascos. Solo hubo un superviviente.

Las primeras menciones escritas a balleneros vascos en Islandia están fechadas a comienzos del siglo XVII, en 1610, en la región de los Fiordos del Oeste, en el noroeste de la isla, aunque hay autores, como Alex Aguilar, de la Universidad de Barcelona, que lo fecha en documentos de 1412. También se cuenta que tres balleneros vascos estaban en Strandir en 1608 y otro, en el mismo lugar, en 1613. Este último atracó para extraer la grasa de las ballenas, que los vascos llamaban saín, y que era su producto comercial más valioso. En 1614 llegaron 11 barcos y en 1615 fueron 16. Y entre los de este año están los tres que naufragaron y los supervivientes fueron asesinados. Según las crónicas islandesas de la época, los mandaban los capitanes Martinus de Billa de Franca, Pedro de Arguirre y Stephan de Tellaria. De los 82 marineros que llegaron a tierra, 13 fueron asesinados mientras pasaban la noche en la estación, y otros 18 murieron en la campaña contra ellos de la población del lugar, liderada por el gobernador local Ari Magnusson.

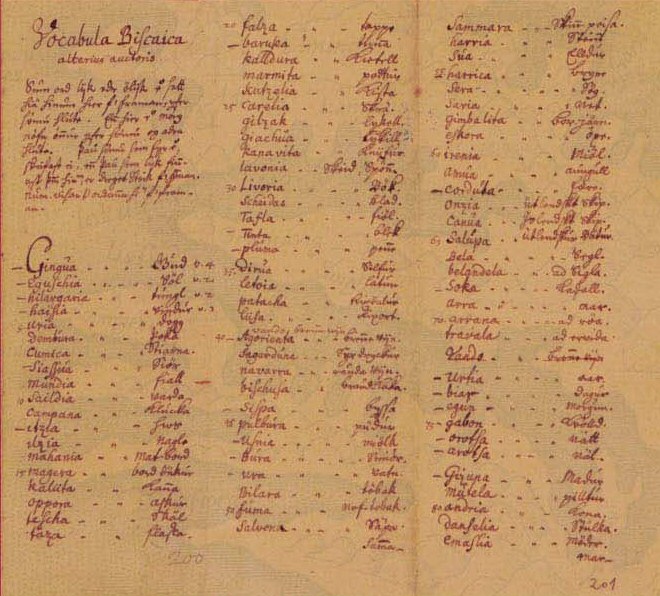

En los diez años siguientes no hay mención a la presencia de balleneros extranjeros. Después, hasta comienzos del siglo XVIII, hay menciones esporádicas a la llegada de balleneros vascos. En 1712 se mencionan por escrito y por última vez y, después, lo prohibieron las leyes de Islandia. Sin embargo, en esos años la relación con los islandeses fue tan estrecha que existen tres glosarios de euskera-islandés de finales del siglo XVII y comienzo del XVIII. Los han estudiado varios expertos y, entre ellos, está Viola Giulia Miglio, de la Universidad de California en Santa Barbara. Los glosarios están depositados en archivos de Reykiavik, en Islandia.

La relación entre la especie humana y las ballenas viene de muy antiguo. Se han encontrado imágenes en rocas en Alaska fechadas hace 6000-8000 años, o en Noruega, de hace 9000-10000 años. En el País Vasco se han recuperado arpones de hueso de ballena, fechados hace unos 13000 años, en la cueva Lumentxa, en Lekeitio.

Artefactos realizados a partir de huesos de ballena descritos por Pétillon

En la vertiente norte de Pirineos y según los estudios de Jean-Marc Pétillon, de la Universidad de Toulouse 2, existía, entre 13000 y 15000 años atrás, una industria que transformaba huesos de ballena en armas y herramientas, sobre todo en puntas de lanza de gran tamaño. Encontró artefactos, que publicó como la evidencia más antigua de industria con huesos de ballena, en la cueva de Isturitz, en Iparralde. Y más instrumentos en 11 cuevas del norte de Pirineos, de esta a oeste, y siempre fabricados con huesos de origen el Atlántico.

Algunos de esos instrumentos viajaron más de 350 kilómetros hasta el lugar donde se han encontrado. Las fechas de algunos de ellos llegan a los 17000 años atrás. Sin embargo, no se han localizado los talleres donde se fabricaban y tampoco se conoce si proceden de ballenas varadas en la costa o cazadas por balleneros. Pero, por el número de instrumentos encontrados y las distancias que han recorrido, tampoco parece que se obtengan los huesos originales en episodios esporádicos de caza o accidentales de varamiento. Propone Pétillon que, de alguna manera, debía existir algún tipo de caza de ballenas más sistemático.

Restos de ballena más recientes se han encontrado en un castro cerca de Gijón, la Campa de Torres, con fecha de entre 2300 y 2400 año, aunque, como es habitual, se desconoce si fue caza o varamiento.

Eubalaena glacialis en un fiordo noruego

La ballena que cazaban los vascos en el Cantábrico era la llamada, con propiedad, ballenas de los vascos o ballena franca (o right whale, en inglés), y de nombre científico Eubalaena glacialis. Este especie pesaba unas 60 toneladas, con un rango de 36 a 72 toneladas, media unos 15 metros, con máximos de 18 metros, y llevaba 270 barbas.

En verano, la ballena de los vascos migraba hacia el norte, hacia las Svalbard, Noruega e Islandia y, en invierno, viajaban al sur hasta Madeira, Azores, las costas del noroeste de África y, por supuesto, el Golfo de Vizcaya. Era la época del parto y, durante un tiempo, viajaban juntas la madre y el ballenato. Además, era la época en que se firmaban los contratos de caza entre los balleneros implicados y sus armadores y financiadores. Incluso entra en el contrato el atalayero, aquel que avisaba de la llegada de una ballena para que salieran de caza. Lo hacía desde la atalaya que, aunque se han perdido muchas, todavía se conserva alguna como, por ejemplo, la del monte Ulia en Donosti.

Fuente: www.albaola.com

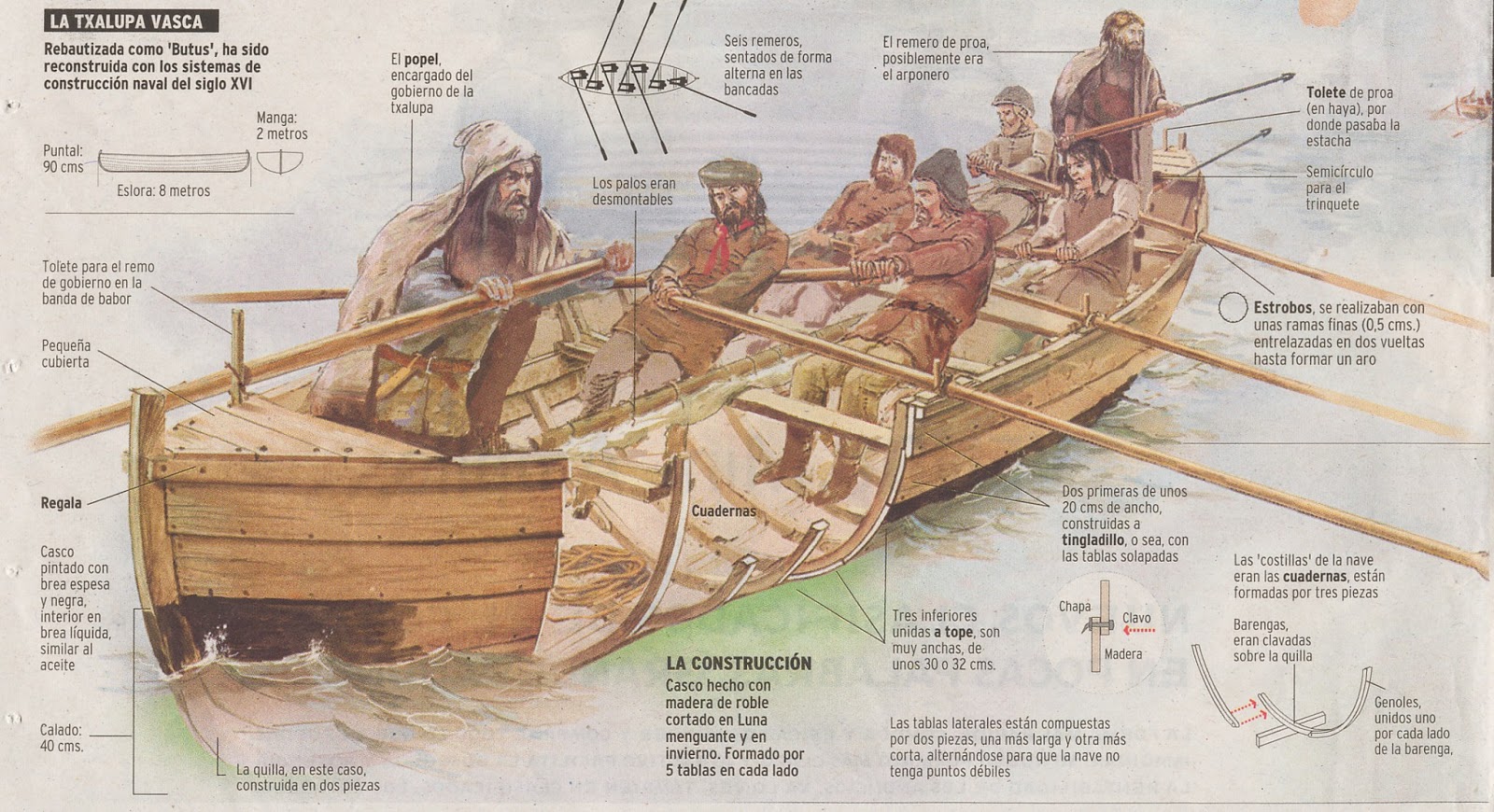

La embarcación de los balleneros vascos para la caza de la ballena era la chalupa o, también llamada barco, vizcaína, ballenera, piragua,… Más o menos tenía 10 metros de eslora y de 2 a 2.5 metros de manga, con unos 12 marineros, con 10 remeros más el timonel a popa y el arponero a proa. Llevaban queso y vino, mantas y ropa de abrigo y, por ejemplo, en Orio, unos 150 metros de soga, dos arpones, dos jabalinas grandes y una pequeña.

La principal riqueza de las ballenas era su grasa, el llamado saín, que calentaba e iluminaba edificios en toda Europa. Las barbas de la ballena, material flexible pero escaso, tenía muchos usos, y los huesos que sujetaban las barbas servían de mango de herramientas, sobre todo de cuchillos. La carne de la ballena se consumía fresca y, también, se secaba o salaba y se vendía en toda Europa.

Despiece de una ballena en Deba (Gipuzkoa). Junto a una de las puertas de entrada a la villa, pueden apreciarse los hornos donde se elaboraba el saín. En un plano medio, la partida de una lancha ballenera, y al fondo, la señal de humo en una de las atalayas. Fuente: Ilustración de José Ignacio Treku / Deba kalez-kale

Los testimonios escritos sobre balleneros vascos más antiguos están fechados en 1059, en Bayona, sobre la venta de carne del cetáceo, o en 1181 en Donosti con el reglamento y los impuestos a abonar por esa venta. También hay documentos de Santoña en 1190 o en Motrico en 1200. En Asturias la primera fecha documentada es de 1232 y en Galicia es 1371. Hasta 47 puertos del Cantábrico tuvieron asentamientos balleneros, y, por lo menos, 14 de ellos tienen una ballena en el escudo.

Toda la infraestructura, costumbres, práctica, tecnología y reglamentos de la caza de ballenas en el País Vasco son necesarios para las expediciones que, hemos visto, se hacían a Islandia y, también, a Terranova, a las islas Spitzberg o a Groenlandia. Para cazar ballenas en estos largos viajes se necesita aprender en casa, construir barcos adecuados, conseguir financiación, provisiones y demás pertrechos, y, a la vuelta, donde vender lo capturado, sobre todo la carne y la grasa.

En el Cantábrico y según varios autores con opiniones diferentes, el apogeo de la caza de ballenas varía desde el siglo XII y XIII hasta los siglos XIV y XV. Ya en el siglo XVI, el número de ballenas avistadas en la costa cantábrica disminuye y en el XVII casi desaparecen. Quizá fue una de la razones que empujó a los balleneros vascos hacia el norte y el oeste en busca de presas. Conocían sus migraciones anuales al norte y al sur y, simplemente, las siguieron. Hay autores que afirman que se llegaban a cazar, en el siglo XVI, hasta 100 ejemplares al año, y en muchos casos eran ballenas recién paridas con su ballenato. Los balleneros sabían que, si cazaban primero a la cría, mucho más fácil de atrapar, la madre no la abandonaría y podía ser capturada a continuación.

También hay que mencionar que desde el siglo XVI, quizá incluso desde mucho antes, en el siglo XIV, los vascos pescaban bacalao y ballenas en Terranova. Quizá por entonces ya eran conocidos en el Atlántico Norte europeo, en Islandia en concreto.

Los países del norte de Europa pronto aprendieron a cazar ballenas y descubrieron el negocio que suponía, sobre todo la venta de la grasa. Y parece que lo aprendieron de los balleneros vascos pues era habitual que contrataran, por ejemplo en Holanda e Inglaterra, a arponeros vascos. Así lo decretó, en 1612, el rey Jacobo II de Inglaterra.

No es fácil reunir cifras de las ballenas que se cazaban en aquellos años. Cuando se pagaban impuestos, los llamados diezmos, al gobierno, a algunas autoridades o a la Iglesia, los datos, siempre aproximados pueden dar una idea de las poblaciones de ballenas de la época. Alfredo Salvador y Carlos Nores, del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y de la Universidad de Oviedo, respectivamente, han recopilado datos de Zarauz, Getaria y Lekeitio. Dan 35 capturas a principios del siglo XVI, y caen hasta 5 capturas a principios del XVIII. Hay quien da la fecha de 1766 como el final de la caza de ballenas en el Cantábrico. Durante los siglos XVIII y XIX hubo algunas capturas esporádicas, e incluso se perdieron las herramientas para cazar y se olvidaron las técnicas de acercamiento y captura.

La última ballena se cazó en Orio el 14 de mayo de 1901. Y se cazó con dinamita pues, como decía, las técnicas tradicionales se habían perdido.

Además de a Islandia, como ya hemos visto, los balleneros vascos fueron de caza a Terranova, en su singladura más conocida y popular. Eran mares ricos en bacalao y hay autores que sugieren que los vascos fueron a Terranova, en primer lugar, a pescar bacalao y, de paso, aprovecharon el paso de las ballenas.

Las primeras citas de balleneros vascos en Terranova que se aceptan por los estudiosos se fechan en el segundo cuarto del siglo XVI, en concreto en 1531, tal como cuenta Selma Huxley, de la Universidad de St.John’s, en Terranova. Volvían a casa con bacalao y carne de ballena en salmuera, más el saín y las barbas de las ballenas. Entonces, con un gran desarrollo de los astilleros, y la llegada de saín y bacalao, en el País Vasco la economía se basaba en el hierro y la fabricación de herramientas y armas, y, por supuesto, en la ballena, y más en el bacalao. Los balleneros vascos fueron los primeros que montaron toda una organización social para la caza de ballenas con objetivos comerciales. También era un hecho aceptado que los vascos, en la primera mitad del siglo XVI, tenían los mejores barcos. Así que, en ese siglo, los balleneros vascos eran mayoría en Terranova.

Durante todo el siglo XVI llegaron a Terranova de 15 a 20 barcos cada verano, y traían de vuelta unos 9000 barriles de saín. A finales de siglo, declina la caza de ballenas y van pocos barcos a Terranova. La mayoría de los barcos y los marineros son alistados obligatoriamente en la Armada Invencible de Felipe II contra Inglaterra. Y el desastre que supuso también desbarató la flota vasca, tanto por pérdida de naves como de tripulaciones experimentadas. El Tratado de Utrecht, en 1713, concedió aquellas tierras a franceses e ingleses y terminó con los viajes de los balleneros vascos.

También en Terranova, como ocurría en Islandia, había una relación estrecha entre los balleneros vascos y los indios de la zona, sobre todo con los mik’mac y, todavía, algunas palabras en euskera sobreviven en su lengua y en el francés de Canadá.

Incluso podemos conocer la dieta de los balleneros con los hallazgos del grupo de William Fitzhugh, de la Institución Smithsonian, en el yacimiento de Hare Harbour, en la Isla Petit Mécatina, en el Golfo de San Lorenzo. Hay restos de ballena de Groenlandia, no de la ballena de los vascos, y bacalao que capturaban para traer a casa y comerciar. Los restos que nos indican su dieta son de aves como alcas, frailecillos, gaviotas, gansos, patos, cisnes, perdices y cuervos; de mamíferos como focas, cerdo doméstico, jabalí, caribú, vaca y zorro; y frutas como avellanas, nueces, melocotones y ciruelas.

En la actualidad, la ballena de los vascos es rara en el Atlántico Norte occidental, en las costas de Norteamérica, y mucho más rara en el Atlántico Norte oriental, en las costas europeas. Es difícil saber cuantas ballenas de los vascos quedan. A principios del siglo XX estaba cercana a la extinción, cuando se estimaba que había unos 60 ejemplares, cifra basada en escasas evidencias y más en suposiciones personales. Después se fue recuperando lentamente pero, en la década de los noventa, comenzó de nuevo a disminuir su número.

Eubalaena glacialis

Entre 1980 y 2000, el Acuario de Nueva Inglaterra fotografió unos 10000 avistamientos de cetáceos, y Masami Fujiwara y Hal Caswell, del Instituto Oceanográfico de Woods Hole, identificaron en esas imágenes a 350 ballenas de los vascos. Los autores deducen que había poco más de 300 individuos de Eubalaena glacialis a principios de este siglo. Parece que estaban muriendo las ballenas en edad de ser madres. Los autores proponen que salvando, cada año, a dos ejemplares que puedan tener crías la población se estabilizaría. La protección legal internacional de especies en peligro de extinción considera que la ballena de los vascos es la especie de gran tamaño con más riesgo de desaparecer.

A menudo se ha propuesto que se ha llegado a esta situación, por lo menos en Norteamérica, por la caza de los vascos en el siglo XVI, seguido por la acción de los balleneros de la costa oeste de Estados Unidos (recordar Moby Dick) durante los siguientes dos siglos y medio. Sin embargo, cuando Brenna McLeod y su grupo, de la Universidad Trent, en Canadá, analizaron el ADN de los 218 huesos de ballena encontrados en el asentamiento de balleneros vascos de Red Bay, en Labrador, solo uno de ellos es de la ballena de los vascos. La mayoría son de otra especie de ballena, la Balaena mysticetus, conocida como ballena de Groenlandia o ballena boreal. Para cuando llegaron a la zona de Terranova los balleneros vascos, la población de Eubalaena glacialis era mucho menor de lo que se suponía. No hay que olvidar que la ballena de los vascos tiene el dudoso honor de ser la que tiene la más larga historia de ser cazada entre todas las ballenas.

Referencias:

Aguilar, A. 1996. A review of old Basque whaling and its effect on the Right Whales (Eubalaena glacialis) of the North Atlantic. Reports of the International Whaling Comission Special Issue, 10: 191-199.

Arrinda, A. 1977. La pesca en Euskalerria. Caja de Ahorros Municipal. San Sebastián. 261 pp.

Azkarate, A. et al. 1992. Balleneros vascos del siglo XVI (Chateau Bay, Labrador, Canadá). Estudio arqueológico y contexto histórico. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. 261 pp.

Azpiazu, J.A. 2000. Balleneros vascos en el Cantábrico. Ttarttalo. Donostia. 172 pp.

Bakker, P. 1991. “La lengua de las tribus costeras es medio vasca”. Un pidgin vasco y amerindio utilizado por europeos y nativos americanos de Norteamérica, h. 1540-h. 1640. Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo” 25: 439-467.

Barthelmess, K. 2009. Basque whaling in pictures, 16th-18th century. Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco 6: 643-667.

Campos Santacana, M.K. & M. Peñalba Otaduy. 1997. La caza de la ballena. Su influencia en los usos y costumbres desde la Edad Media. Zainak, Cuaderno de Antropología y Etnografía, 15: 251-262.

Ciriquiain Gaiztarro, M. 2010 (1961). Los vascos en la pesca de la ballena. Biblioteca Vascongada de los Amigos del País. San Sebastián. 270 pp.

Edvardsson, R. & M. Rafnsson. 2006. Basque whaling around Iceland. Archeological investigation in Strakatangi, Steingrimsfjordur. The Natural History Institute of Vestfirdir. Bolungarvik, Iceland. 25 pp.

Escribano-Ruiz, S. & A. Azkarate. 2015. Basque fisheries in Eastern Canada, a special case of cultural encounter in the colonizing of North America. En “Archaeology of culture contact and colonization in Spanish and Portuguese America”, p. 239-256. Ed. por P.P.A. Funari & M.X. Senatore. Springer Int. Publ. Switzerland.

Estes, J.A. et al (Eds.). 2006. Whales, whaling, and ocean ecosystems. University of California Press. Berkeley.

Fujiwara, M. & H. Caswell. 2001. Demography of the endangered North Atlantic right whale. Nature 414: 537-541.

Graells, M.P: 1889. Las ballenas en las costas oceánicas de España. Memorias de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid XIII: 1-115.

Huxley Barkham, S. 1984. The Basque whaling establishments in Labrador 1536-1632 – A summary. Arctuc 37: 515-519.

Jenkins, J.T. 1921. A history of whale fisheries, from the Basque fisheries of the tenth century to the hunting of the finner whale at the present date. H.F & G. Witherby. London. 336 pp.

Kurlansky, M. 2000. La historia vasca del mundo. Ed. El Gallo de Oro. Bilbao.

McLeod, B.A. et al. 2010. DNA profile of a sixteenth century western North Atlantic right whale (Eubalaena glacialis). Conservation Genetics 11: 339-345.

Michelet, J. 1999 (1861). El mar. www.elaleph.com

Miglio, V.G. 2008. “Go shag a horse!”: The 17th-18th century Basque-Icelandic glossaries revisited. Journal of the North Atlantic. 1: 1-12.

Orue-Etxebarria, X. 2012. Hierro, ballenas y barcos: factores del poder económico de Bizkaia durante la Edad Media (I/II). Euskonews 623-624. 4 y 11 mayo.

Otero, X. 2017. William W. Fitzhugh. Zazpika 21 mayo: 23-31.

Pétillon, J.-M. 2008. First evidence of a whale bone industry in the western European Upper Paleolithic: Magdalenian artifacts from Isturitz (Pyrénées-Atlantiques, France). Journal of Human Evolution 54: 720-726.

Pétillon, J.-M. 2013. Circulation of whale-bone artifacts in the northern Pyrenees during the late Upper Paleolithic. Journal of Human Evolution 65: 525-543.

Salvador, A. & C. Nores. 2011. Ballena de los vascos – Eubalaena glacialis (Müller, 1776). En “Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles”. Ed. por A. Salvador & J. Cassinello. Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid.

Unsain, J.M. 2012. Balleneros vascos. Imágenes y vestiugios de una historia singular. Untzi Museoa – Museo Naval. Donostia-San Sebastián. 175 pp.

Wikipedia. 2017. History of Basque whaling. 4 March.

Zulueta, J. de. 2000. The Basque whalers: The source of their success. Mariner’s Mirror. International Quarterly Journal of the Society for Nautical Research 86: 261-271.