Compartiendo un rumor

Compartimos debajo un ¿rumor?… ¡No! De momento, un problema propuesto en 2001 en Crux Mathematicorum, revista científica publicada por la Sociedad Canadiense de Matemáticas, y que contiene problemas matemáticos para estudiantes de secundaria y pregrado.

Los tres monos. Imagen: Wikipedia

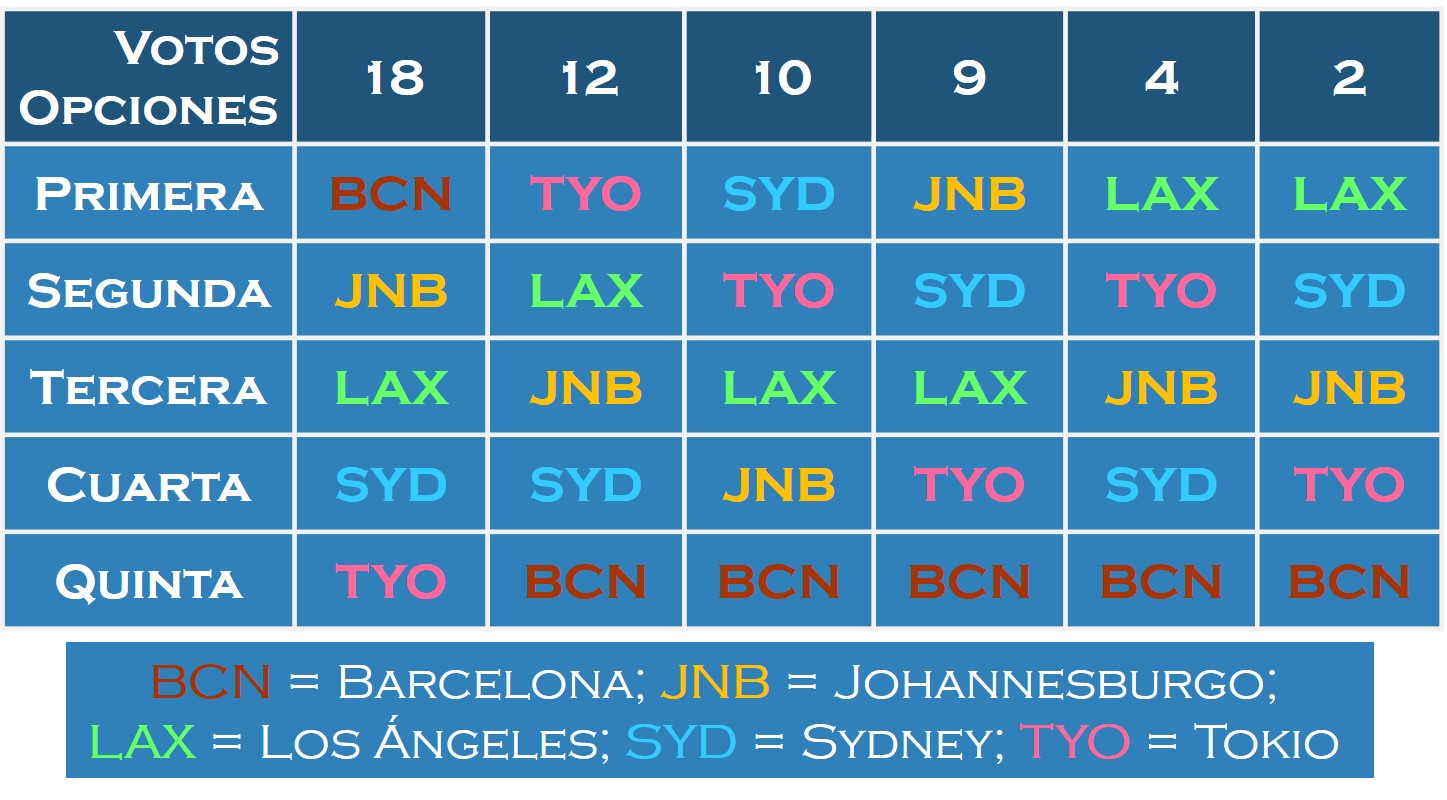

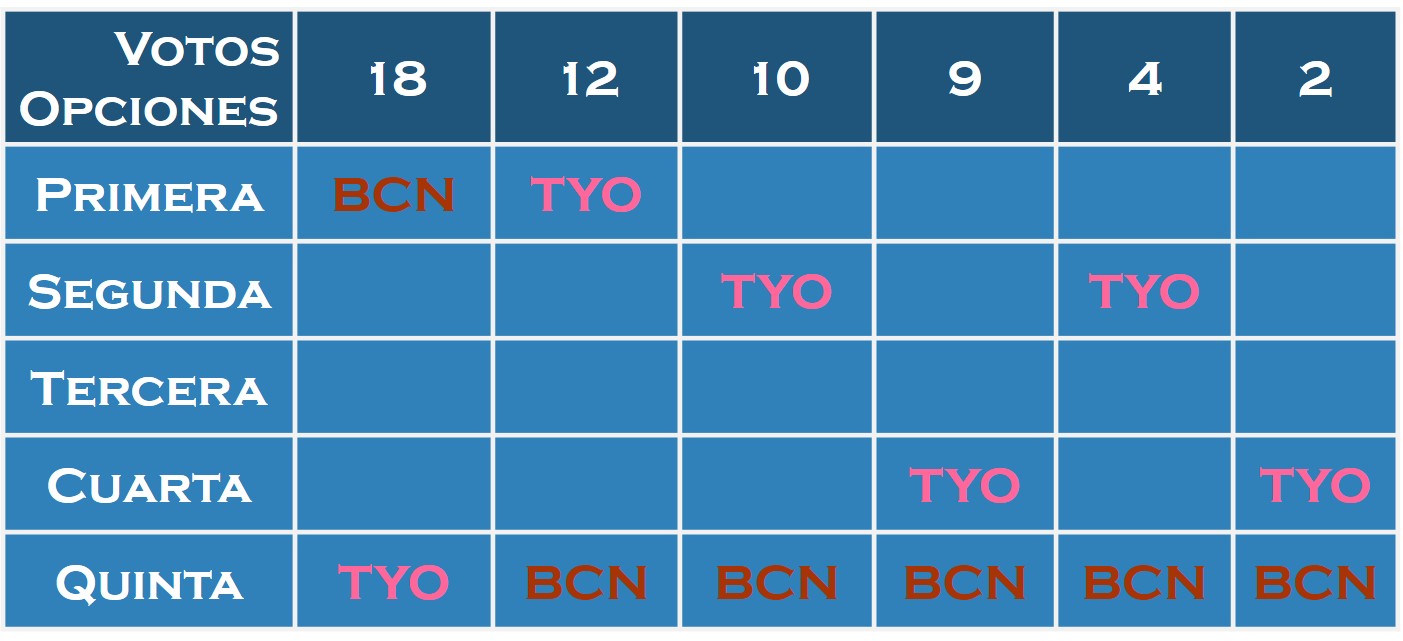

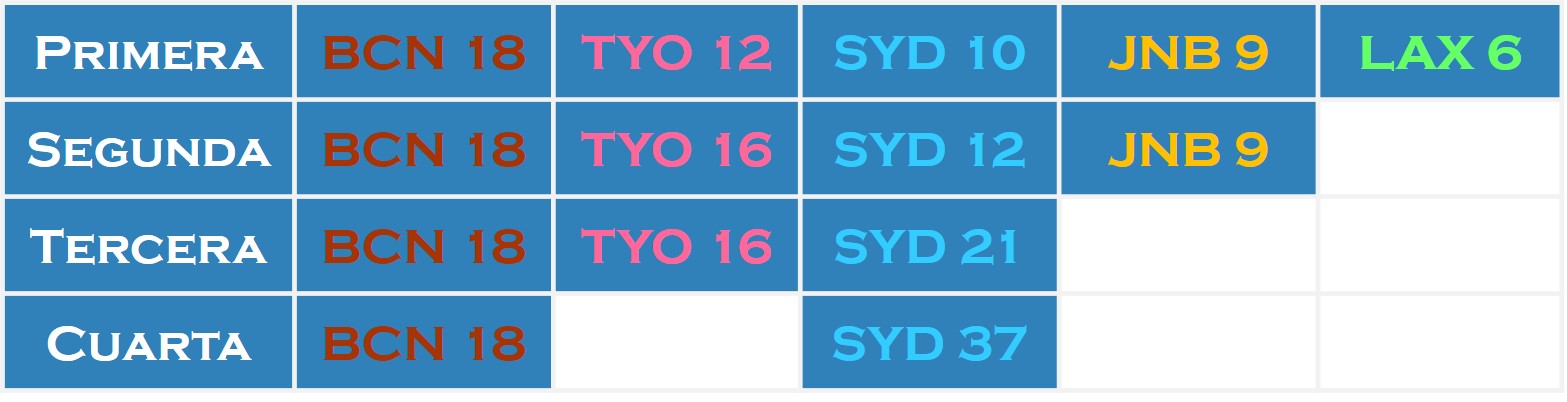

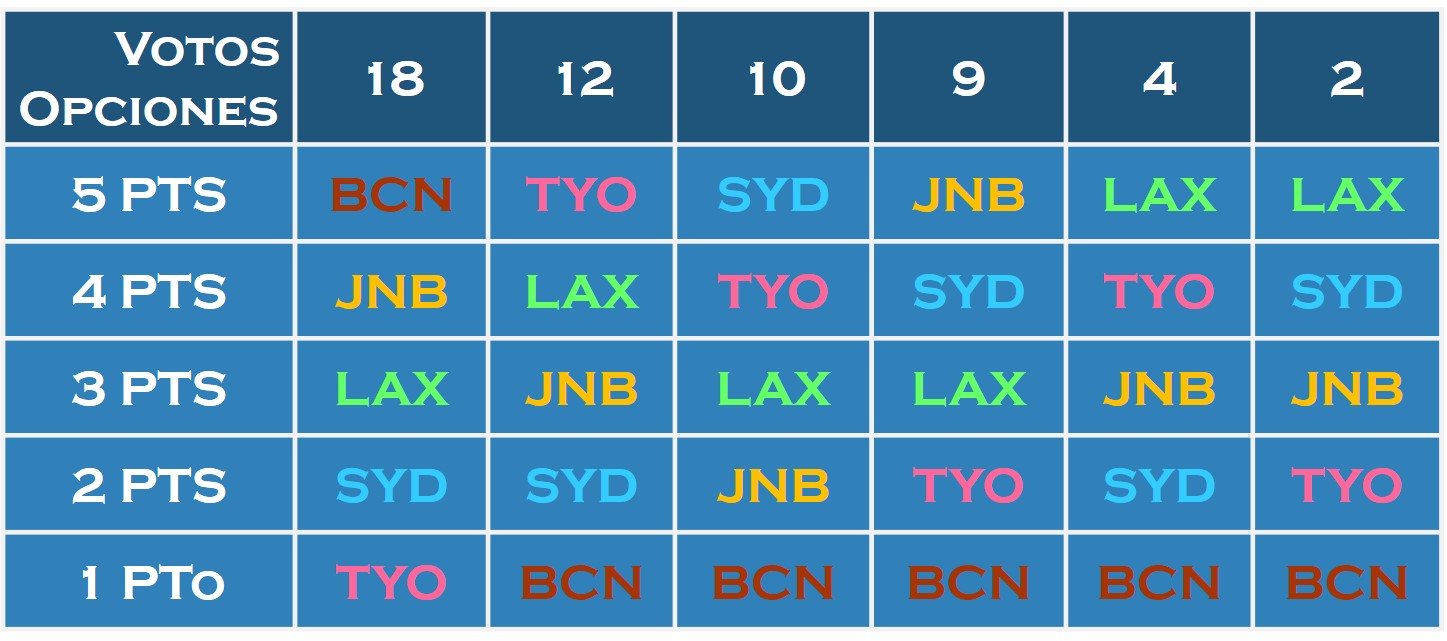

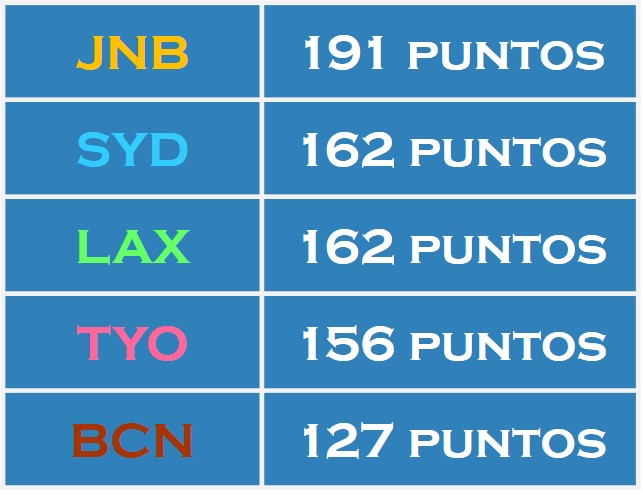

Ana, Beatriz, Carlos, David, Elena, Fátima, Guillermo, Hugo e Inés forman parte de la comisión de estudiantes de su Facultad. Se reúnen con poca frecuencia y, además, al ser sus ideas bastante diferentes, no conversan demasiado.

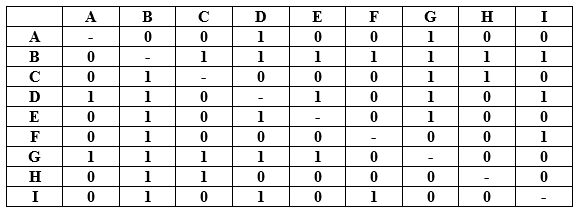

En la siguiente tabla se resumen las relaciones entre estas nueve personas (cada una está representada por la inicial de su nombre): 0 significa que las dos personas no se hablan y 1 que lo hacen con frecuencia.

Se sabe que Ana compartió hace unos días un rumor con los dos colegas con los que mantiene comunicación (David y Guillermo), que lo escucharon una vez y solo una –esta vez que Ana se lo transmitió–. A su vez, cada uno de ellos se lo contó a una de las personas con las que habitualmente habla.

Si numeramos a Ana, como iniciadora del rumor con un 1, y Elena fue la novena y última del grupo en escuchar el rumor, ¿quién fue la quinta persona en enterarse de él?

La solución propuesta por la propia revista solo requiere un poco de lógica para usar de la mejor manera los datos proporcionados.

En efecto, sabemos que Ana inicia el rumor y que Elena es la última persona que se entera.

Entre las demás personas –eliminando también a David y Guillermo que lo saben por Ana y que no vuelven a escuchar el rumor–, Fátima y Hugo son los que menos relaciones tienen, al hablarse solo con dos de las personas del grupo. Así que empezaremos por ellos.

Según los datos de la tabla, a Fátima le debe llegar el rumor vía Inés y se lo cuenta después a Beatriz (IFB) o viceversa (BFI). Del mismo modo, Hugo se lo escucha a Beatriz y se lo transmite después a Carlos (BHC) o viceversa (CHB).

Al unir estos dos fragmentos del itinerario del rumor, obtenemos la serie de cinco personas (CHBFI) o (IFBHC). Además, ninguno de estos dos posibles caminos recorridos por el rumor se une con A o con E, ya que Ana no se habla ni con Carlos ni con Inés, y lo mismo sucede con Elena.

Por el anterior comentario, David y Guillermo deben ir necesariamente en los extremos de (CHBFI) o (IFBHC). Pero, David no se habla con Carlos, aunque si con Inés. Guillermo, al contrario, se habla con Carlos, pero no con Inés.

Así, podemos asegurar que el orden de transmisión del rumor entre estas siete personas –excluyendo a Ana y Elena– ha sido (GCHBFID) o (DIFBHCG). Añadiendo a Ana y Elena a esta serie, quedaría que el rumor iniciado por Ana ha llegado a Elena de alguna de estas dos maneras: (AGCHBFIDE) o (ADIFBHCGE).

De cualquiera de los dos modos, la quinta persona en enterarse del rumor ha sido Beatriz.

Notas:

Visto en: The Grapevine, Futility Closet, 16 noviembre 2017

Extraído de: R.E.Woodrow, The skoliad Corner no. 8, Crux Mathematicorum 27:3 (Abril 2001), pág. 194

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad.

El artículo Compartiendo un rumor se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La Formación Jaizkibel y sus singulares geoformas “de Möbius”

- La ‘reverosis’ de Pablo

- El disputado voto del Señor Condorcet (I)

Emaitza ez hain gozoak azukrearen industriarako

San Frantzisko Kaliforniako (AEB) Unibertsitateko ikertzaileek aste honetan argitaratutako ikerketa baten arabera, Ameriketako Estatu Batuetako azukrearen industriak sakarosaren, minbiziaren eta hiperlipidemiaren arteko lotura erakusten zuen ikerketak ezkutatu zituen.

Iazko irailean JAMA Internal Medicine aldizkarian ikerketa talde horrek argitaratutako dokumentu historikoen beste analisi batek hautsak harrotu zituen. Dokumentu horien arabera, SRF Azukrearen Ikerketarako Fundazioak (orain Sugar Association )1965ean New England Journal aldizkarian argitaratutako berrikusketa-ikerketa bat sekretupean finantzatu zuen. Arratoietan, sakarosaren kontsumoa eta odoleko lipido mailak lotzen zituen ebidentzia alboratua izan zen berrikusketa horretan. Lotura horrek erakusten zuen CHD bihotzeko gaixotasun koronarioarekin harremana zegoela.

Oraingoan, antzeko esku-hartzea islatzen duten dokumentuen analisia argitaratu dute PLOS Biology aldizkarian. Kasu honetan, argitu dute nola SFR fundazioak “259 proiektua” izenekoa finantzatu zuen, baina bertan ateratzen ari ziren emaitzek industriaren interesen kontra jotzen zuten; industriak finantzazio hori kendu zuen.

1. irudia. Azken urteotan, gero eta hobeto ezagutzen da azukre gehiegi hartzeak osasunean eragin kaltegarria duela, baina zalantzak aspalditik datoz. (Argazkia: Sylvanus Urban/Unsplash)

Proiektu horrek germenik gabeko arratoietako odolean karbohidratoen eta lipidoen mailak neurtzea zuen helburu. Germenik gabeko arratoi hauen bitartez, ikertzaileek hesteetako mikrobiotak sortutako eragina neurtzeko bidea izan zuten ikertzaileek. Birminghameko Unibertsitateko (Erresuma Batua) WFR Pover doktoreak gidatu zuen proiektua, 1967 eta 1971 bitartean. Ikerketa horretan azukre maila altuko elikadura jasotzen zuten arratoiek triglizeridoen maila baxuagoak zituztela aurkitu zuten, oinarrizko elikadura hartzen zuten arratoiekin alderatuz.

“Industriak zientzian egiten duen manipulazioa dokumentatzen duen literatura multzo handiago bati egindako ekarpena da ikerketa hau”, aipatu dute artikuluan. Egileek beste hainbat arloetan industriak izandako rola gogoratu dute, hala nola tabakoa, botiken eragin terapeutikoa, azukredun edarien eragina osasunean eta klima-aldaketaren jatorria, besteak beste. Arlo hauetan guztietan “industriaren aldeko interpretazioak” sustatzeko finantzazioa bultzatzen dela salatu dute.

Bereziki tabakoaren industriaren garrantzia azpimarratu dute. Izan ere, ikerketan parte hartu duten zientzialarietako batzuek tabakoaren industria ere ikertu dute. Zentzu honetan, tabakoaren industriak bere produktuek osasunean duten eraginari buruzko ikerketa zabalak egin dituela diote, “askotan zientzia komunitateak baino hamarkada batzuk lehenago, baina bere interesetara egokitzen ez diren emaitzak ez ditu argiratu”. Ikertzaile hauen aburuz, azukrearen industriak antzeko jokabidea egin du.

Egileek argudiatu dute ikerketaren emaitzak jakinarazteak arreta ekarriko zuela sakarosaren eta minbiziaren arteko ustezko loturak argitzeko, eta iradoki dute industriak hori ekidin nahi izan zuela. 1969an, esaterako, FDA Botika eta Elikagaien Administrazioak elikagaia ziurrak biltzen diten GRAS zerrendatik kendu zuen ziklamato izeneko edulkoratzaile artifiziala, elikaduran ziklamato kopuru altua jaso zuten arratoiek maskuriko minbizia garatzeko joera erakusten zutelako.

2. irudia: 1971ean kendu zioten finantzazioa 259 proiektuari. Irudian, erremolatxa zama bat, Kaliforniako Holly Sugar Corporation azukre fabrikaren aurrean, 1972an. (Argazkia: U.S. National Archives)

Historian zehar industriako hainbat sektoreek erakutsitako jarrera etiko arbuiagarria salatzeaz gain, berrikusketa honek ikerketa lerro interesgarriak berreskuratzeko bidea ireki lezake ere. Zentzu honetan, egileek uste dute interesgarria litzatekeela azukre agregatuek osasunean duten ondorioei buruz 1960ko hamarkadan egindako zenbait aurrerapen berreskuratzea.

Batetik, tiamina aipatu dute: odoleko lipidoetan sakarosak eta almidoiak duten eragina zehazteko orduan bitamina honen eskasiak izan dezakeen rola ikertzea merezi duela diote. “Bakterioen bidez sintetizatutako tiaminak osasunean duen eragina argitzeko dago oraindik”.

Bestetik, karbohidratoen kalitatearen, gernuko beta-glukuronidasaren eta maskuriko minbiziaren arteko harremana ere ikertzeko modukoa dela deritzote. “259 proiektuko emaitzek iradokitzen dute karbohidratoen kalitateak gernuko beta-glukuronidasa modula dezakeela”.

Artikuluan aipatzen dutenez, 2016ko urtarrilean, SRF fundazioari lotuta dagoen Sugar Association erakundeak prentsa oharra kaleratu zuen, Cancer Research aldizkarian argitaratutako artikulu baten emaitzak kritikatuz. Artikulu horretan azukrea tumoreen hazkundearekin eta metastasiarekin lotzen zuten. Elkarteak argudiatu zuen lotura hori ez zela sinesgarria. Halere, hemendik aurrera sinesgarritasuna berreskuratzea zaila izango du industria honek bultzatutako edozein ikerketak.

Erreferentzia bibliografikoa:

Kearns CE et alia. Sugar industry sponsorship of germ-free rodent studies linking sucrose to hyperlipidemia and cancer: An historical analysis of internal documents. PLoS Biol 15(11): e2003460. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2003460

———————————————————————————-

Egileaz: Juanma Gallego (@juanmagallego) zientzia kazetaria da.

———————————————————————————-

The post Emaitza ez hain gozoak azukrearen industriarako appeared first on Zientzia Kaiera.

Los compartimentos líquidos de los animales

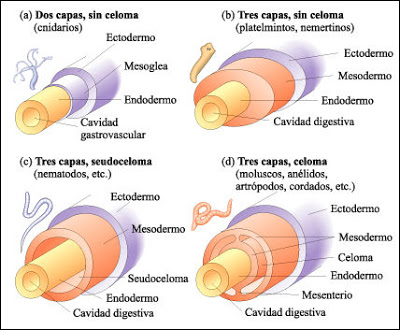

La mayor parte de los animales tienen una cavidad interna denominada celoma en cuyo interior hay un fluido, el líquido celómico. En los grupos en que se halla bien desarrollado, el interior del celoma está recubierto por un epitelio de origen mesodérmico denominado peritoneo. El celoma separa el intestino de la pared corporal y en su interior se encuentran los órganos. En varios grupos animales alberga un conjunto de células –celomocitos- que ejercen funciones inmunitarias. El líquido celómico protege frente a los golpes y presiones que recibe la pared corporal y que podrían deformar las estructuras internas; y también proporciona estabilidad a la estructura general del animal y al mantenimiento de la postura corporal ejerciendo la función de esqueleto hidrostático. Además, pone en contacto unos órganos con otros y transporta entre ellos gases, nutrientes y productos de deshecho. También permite el almacenamiento de gametos durante su maduración. El líquido celómico se mueve gracias a la acción de cilios o por la contracción de la musculatura de la pared corporal. Hay grupos, como los poliquetos y oligoquetos (anélidos), en los que la segmentación corporal ha conducido a la correspondiente segmentación de la cavidad celómica. Y en otros como, por ejemplo, hirudíneos (anélidos), moluscos y artrópodos, dicha cavidad ha quedado reducida a pequeñas áreas: canalículos en sanguijuelas, espacios que albergan corazón y gónadas en moluscos, y espacios asociados a la reproducción y excreción en artrópodos.

El celoma se desarrolló en los animales triblásticos, pero se perdió en algunos grupos –llamados acelomados-, seguramente a causa de una reducción del tamaño corporal1. Además de estos, esponjas y cnidarios, también carecen de cavidad interna. Ninguno de estos animales tiene un órgano respiratorio distinto del tegumento, por lo que necesitan, a cambio, una gran superficie corporal en relación con su volumen o masa; y cuando tienen sistema digestivo, este cuenta con muchas proyecciones o ramificaciones de manera que llegan a la proximidad de casi todas las células. Todas las sustancias que necesitan incorporar o eliminar se transfieren por pura difusión; de ahí la gran importancia de contar con extensas superficies de intercambio.

En otros linajes, la pérdida del celoma se vio compensada por la aparición de lo que se denomina un pseudoceloma que es, en realidad, el blastocele embrionario que se mantiene a lo largo de toda la vida. Los animales pseudocelomados –así se llaman- carecen de sistema vascular, de manera que las sustancias son transferidas por difusión desde el interior al exterior y viceversa, o entre diferentes órganos.

Como se ha dicho, la mayor parte de los animales son celomados. Ya se ha señalado que en los que tienen un celoma bien desarrollado el líquido celómico puede cumplir funciones de comunicación y de transporte de diferentes sustancias entre los diferentes órganos. Sin embargo, tiene una seria limitación, ya que no puede dirigirse con precisión a diferentes destinos, ni ser impulsado con intensidades diferentes en una u otra dirección. Y además, en algunos grupos la cavidad celómica se ha visto muy reducida. Por esas razones, en los celomados que han alcanzado una mayor complejidad estructural, el celoma ha sido sustituido a esos efectos por sistemas circulatorios.

Como vimos aquí, hay sistemas circulatorios abiertos y cerrados. Los moluscos gasterópodos y bivalvos, y los artrópodos tienen sistemas abiertos. En ellos la hemolinfa –el equivalente de la sangre- se mueve a través de vasos y se vierte a los espacios extracelulares, de manera que baña directamente las tejidos con los que intercambia sustancias. La cavidad interna formada por los espacios extracelulares se denomina hemocele. En los moluscos, la hemolinfa es impulsada por el corazón y llega, a través de arterias que se ramifican de forma progresiva, hasta los espacios extracelulares; después es recuperada por las venas y devuelta al corazón. En los artrópodos el esquema es algo diferente. El corazón de los insectos, por ejemplo, es un tubo dispuesto en posición dorsal que impulsa la hemolinfa hacia delante. La aorta da continuidad al corazón y alcanza la zona anterior del cuerpo, donde vierte la hemolinfa al hemocele. Aquella, después, se desplaza hacia la parte trasera y va reingresando en el corazón a través de unos poros, denominados ostia, que se distribuyen longitudinalmente. El sistema de los crustáceos es, por comparación con el de insectos, mucho más complejo; el corazón, también en posición dorsal, bombea la hemolinfa hacia la parte posterior, a través de una aorta y arterias que se ramifican al llegar a los tejidos; y al retornar hacia el corazón pasa antes por las branquias. La hemolinfa contiene varios tipos celulares, denominados de forma genérica hemocitos. Ejercen funciones diversas: defensa frente a patógenos, coagulación y, en algunos casos, transporte de gases respiratorios.

Anélidos, moluscos cefalópodos y vertebrados tienen sistemas circulatorios cerrados. A diferencia de los anteriores, la sangre fluye de forma continua a través de los elementos que lo constituyen sin ser vertida y recuperada a y desde una cavidad interna. No obstante, el plasma sanguíneo si puede salir de los capilares y ser recuperado posteriormente en los mismos capilares o a través del sistema linfático. Esa “fuga” y posterior recuperación constituye lo que se denomina intercambio capilar, y es el mecanismo que facilita el reparto de sustancias a los tejidos o su toma para su posterior eliminación. La sangre está formada por el plasma –agua con diferentes sustancias disueltas y proteínas en suspensión coloidal- y por células especializadas que, en vertebrados pueden ser de tres tipos: eritrocitos o glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos, y trombocitos, de los que se derivan las plaquetas (salvo en mamíferos, en los que las plaquetas proceden de los megacariocitos de la médula ósea). Los glóbulos rojos transportan oxígeno y CO2, los blancos son parte del sistema inmunitario, y las plaquetas ejercen funciones de coagulación en la cicatrización de heridas.

Además de los líquidos citados hasta ahora (celómico, hemolinfa y sangre), todos los animales tienen un fluido que baña sus células al que llamamos líquido intersticial. En los animales con sistema circulatorio abierto no hay discontinuidad entre ese líquido y la hemolinfa, y sí hay una cierta discontinuidad con la sangre en los animales con sistema cerrado. Finalmente, está el líquido intracelular, al que ya nos referimos aquí al tratar cuestiones relativas a los fenómenos osmóticos a tener en consideración en los animales.

1 Hay especialistas que sostienen que los animales celomados proceden de un antecesor acelomado.

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo Los compartimentos líquidos de los animales se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Sistemas respiratorios: animales que respiran en agua

- El tamaño relativo de los órganos animales

- Las actividades animales

El principio de relatividad (1): movimiento relativo

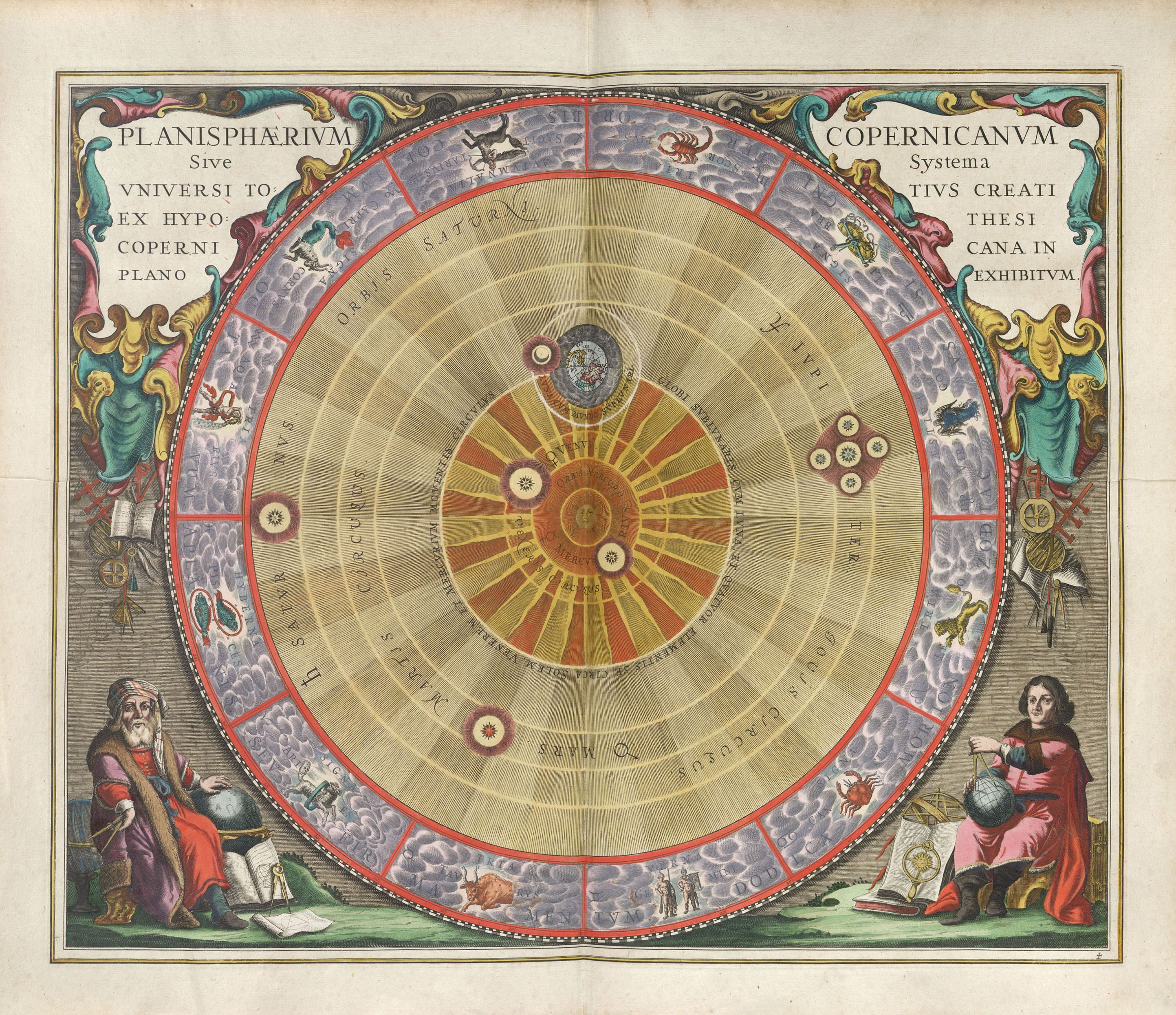

La aproximación filosófica de Einstein a la ciencia era más próxima a la de Copérnico que a la de Newton. Imagen: PLANISPHÆRIVM COPERNICANVM Sive Systema VNIVERSI TOTIVS CREATI EX HYPOTHESI COPERNICANA IN PLANO EXHIBITVM de Andreas Cellarius (1660)

La teoría de la relatividad de Einstein se parece más a la teoría heliocéntrica de Copérnico que a la gravitación universal de Newton. La teoría de Newton es lo que Einstein llamaba una “teoría constructiva”. Se construyó en gran parte a partir de resultados experimentales (Kepler, Galileo) usando el razonamiento, hipótesis estrechamente relacionadas con leyes empíricas y conexiones matemáticas. Por otro lado, la teoría de Copérnico no se basaba en ninguna prueba experimental concreta y nueva, sino principalmente en cuestiones estéticas. Einstein se refería a este tipo de planteamientos como una “teoría de principios”, ya que se basaba en ciertos principios supuestos sobre la naturaleza, cuya validez podría entonces contrastarse con el comportamiento observado del mundo real. Para Copérnico, estos principios incluían las ideas de que la naturaleza debía ser simple, armoniosa y “bella”. En este sentido, Einstein pensaba en términos copernicanos. Como después diría uno de sus estudiantes más cercanos, Banesh Hoffmann,

Se podía ver que Einstein estaba motivado no por la lógica en el sentido estricto de la palabra, sino por un sentido de la belleza. Siempre buscó la belleza en su trabajo. Igualmente, le impulsaba un profundo sentido religioso que se satisfacía al encontrar leyes maravillosas, leyes simples en el Universo.

El trabajo de Einstein sobre la relatividad comprende dos partes: una “teoría especial” y una “teoría general”. La teoría especial se refiere a los movimientos de observadores y acontecimientos que no sufren ninguna aceleración. Las velocidades permanecen uniformes. La teoría general, por otro lado, incluye las aceleraciones.

La creación de la teoría de la relatividad especial de Einstein comenzó con consideraciones estéticas que le llevaron a formular dos principios fundamentales sobre la naturaleza. Una vez formulados estos dos principios, Einstein simplemente siguió la lógica que se derivaba de estos dos principios hasta donde fuera que le llevase. Como resultado Einstein derivó de ellos una nueva teoría de los conceptos de espacio, tiempo y masa, conceptos que están en la base de toda la física. Démonos cuenta de que Einstein no estaba construyendo una nueva teoría para acomodar datos experimentales nuevos y desconcertantes*, sino que derivaba, por deducción, las consecuencias que sobre los fundamentos de todas las teorías físicas tenían sus principios básicos.

Aunque se iban acumulando algunas pruebas experimentales en contra de la física clásica de Newton, Maxwell y sus contemporáneos, a Einstein le preocupaba desde joven la forma inconsistente en que se usaba la teoría de Maxwell para tratar el movimiento relativo. Esto le condujo al primero de sus dos postulados básicos: el principio de relatividad, y al título del que quizás sea su artículo más famoso, “Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento”.

Pero empecemos por el principio: ¿qué es el movimiento relativo? Una forma de analizar el movimiento de un objeto es determinar su velocidad promedio, que se define como la distancia recorrida durante un tiempo dado, por ejemplo, 13,0 cm en 0,10 s, o 130 cm/s. Imaginemos que estamos jugando con un cochecito que se mueve con esa velocidad promedio sobre una mesa, y la distancia recorrida la medimos en relación a un metro fijo que tenemos sobre ella. Supongamos ahora que la mesa tiene ruedas y que se desplaza en la misma dirección y sentido que el cochecito por la habitación a 100 cm/s con respecto al suelo de la habitación. Luego, en relación con un metro situado en el suelo, el coche se mueve a una velocidad diferente, 230 cm/s (100 +130), aunque el cochecito se sigue moviendo a 130 cm/s con respecto a la mesa. Por tanto, al medir la velocidad promedio del cochecito, primero debemos especificar qué usaremos como referencia para medir la velocidad. ¿Es la mesa, o el suelo u otra cosa? La referencia que elegimos finalmente se llama el “marco de referencia” (ya que podemos considerarlo como el marco de la imagen que recoge los hechos observados). Todas las velocidades se definen así en relación a un marco de referencia que elegimos.

Pero, siguiendo con el razonamiento, observamos que si usamos el suelo como nuestro marco de referencia, tampoco éste está en reposo. Se está moviendo con relación al centro de la Tierra, ya que la Tierra está girando. Además, el centro de la Tierra se mueve en relación con el Sol; y el Sol se mueve en relación con el centro de la Vía Láctea, y así sucesivamente. . . . ¿Alguna vez llegamos al final de esta regresión? O, dicho de otra manera, ¿hay algo que esté en reposo absoluto? Newton y casi todo el mundo después de él pensaba que sí. Para todos ellos, el espacio era el que estaba en reposo absoluto. En la teoría de Maxwell, se cree que este espacio está lleno de una sustancia que no es como la materia normal. Es una sustancia, llamada “éter”, que los físicos supusieron durante siglos como portadora de la fuerza gravitacional. Para Maxwell, el éter mismo está en reposo en el espacio, y explica el comportamiento de las fuerzas eléctricas y magnéticas y la propagación de ondas electromagnéticas.

Aunque todos los esfuerzos experimentales a fines del siglo XIX para detectar el éter en reposo habían terminado en fracaso, Einstein estaba más preocupado desde el principio, no con este fracaso, sino con una inconsistencia en la forma en que la teoría de Maxwell trataba el movimiento relativo. Einstein se centró en el hecho de que son solo los movimientos relativos de los objetos y los observadores, más que cualquier supuesto movimiento absoluto, lo más importante en esta o cualquier teoría. Por ejemplo, en la teoría de Maxwell, cuando se mueve un imán a una velocidad v con respecto a una bobina fija de alambre, se induce una corriente en la bobina, que puede calcularse con anticipación mediante una fórmula determinada. Ahora bien, si el imán se mantiene fijo y la bobina se mueve a la misma velocidad v, se induce la misma corriente, pero se necesita una ecuación diferente para calcularla de antemano. ¿Por qué debería ser así ?, se preguntó Einstein, ya que solo la velocidad relativa v es lo que cuenta? Como las velocidades absolutas, como el espacio y el tiempo absolutos, no aparecían en los cálculos ni pueden determinarse experimentalmente, Einstein declaró que los absolutos, sobre la base de la supuesta existencia del éter, eran “superfluos”, innecesarios.

El éter parecía útil para imaginar cómo viajaban las ondas de luz, pero no era necesario. Y como tampoco se podía detectar, después de la publicación de su teoría por parte de Einstein, la mayoría de los físicos llegaron a aceptar que simplemente no existía. Por la misma razón, se podía prescindir de las nociones de reposo absoluto y movimiento absoluto. En otras palabras, concluía Einstein, todo movimiento, ya sea de objetos o de haces de luz, es movimiento relativo. Debe definirse con relación a un marco de referencia específico, que puede o no estar en movimiento relativo a otro marco de referencia.

Nota:

* Si nos fijamos, Einstein no seguía el llamado “metodo científico” estándar, que asume que existen datos experimentales que las teorías actuales no pueden explicar. La forma de trabajar de Eisntein, en general, basada en principios estético-filosóficos, nunca se acomodó a la descripción del método hipotético deductivo, considerado como “el” método científico. A este respecto, puede resultar interesante leer La tesis de Duhem-Quine (V): Los métodos de la ciencia

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo El principio de relatividad (1): movimiento relativo se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Una cuestión de movimiento

- Otras predicciones del modelo cinético. Movimiento browniano

- Se establece el principio de conservación de la energía

Harro egon, munduko larruazalik onena duzu eta

1. irudia: 70.eko hamarkadan hasi ginen larruazala birsortzen, marrazo-kartilagoetatik behi-larruazaleko kolagenotik abiatuta.

Gorputzaren organo zabalena da larruazala, eta hiru geruzaz osatua dago: epidermisa, dermisa eta hipodermisa. Kanpoko aldean, estratu korneoa dago, korneozito izeneko zelulez osatua. Izan ere, zelula biziak eraldatu egiten dira horrelako egiturazko zelulak emateko. Prozesuari, keratinizazioa deritzo, zeren eta zelula hauetako organuluak behin disolbatuta, beren barneko aldea keratinaz betea gelditzen baita.

Epidermisean hainbat keratinozito mota daude. Ez dauka odol-zainik eta beraz, barneko geruzetatik lortzen ditu oxigenoa eta elikagaiak. Epidermisaren beheko aldean, geruza fin bat dago: xafla basala, funtsean kolagenoz osatua.

Epidermisaren azpitik, dermisa dago, batez ere fibroblastoez osatua. Geruza honek baditu odol-zainak, nerbioak, ile-erroak, eta guruin sebazeoak. Dermisaren azpian, hipodermisa dugu, gantz-geruza bat, dermisari kolageno-zuntzen bidez atxikia.

Lehenengo larruazal sintetikoakJohn F. Burkek lortu zuen lehenengo larruazal sintetikoa. Bera, Traumatologia atalaren burua zen Massachusettseko Ospitale Orokorrean. Ioannis V. Yannas, bestalde, kimika irakasle zegoen Massachusettseko Teknologia Institutuan (MIT). Burkek erredura asko tratatu zituen eta ohartu zen ordezkatu egin behar zela giza larruazala. Yannasek kolagenoa aztertu zuen. 70.eko hamarkadan, biopolimero porotsu bat sintetizatu zuten kolageno-zuntzak eta azukreak erabiliz. Emaitza, giza larruazalaren antzerako zerbait izan zen: material hark azkartu egiten zuen larruazalaren birsortzea. Marrazoen kartilago-polimeroak eta behi-larruazaleko kolagenoak erabili zituzten, mintz fin batean kokatuta. Prozedura horretan, mintza, silikona-geruza batez babesten zen. Azken geruza honek, giza epidermisaren antzera jokatzen zuelarik, hondarren eliminazioa eta famakoekiko iragazkortasuna ahalbidetzen zituen. Larruazal naturala birsortzen zihoan heinean, larruazal sintetikoa birxurgatua gertatzen zen gorputzean zehar. 1979.ean erabili zen lehendabizi giza paziente batekin. Andre bat zen, eta erredura handiak zituen. Ez zuen jasan ez errefusik, ez eta infekziorik ere. Larruazala denbora-epe oso txikian birsortu zen.

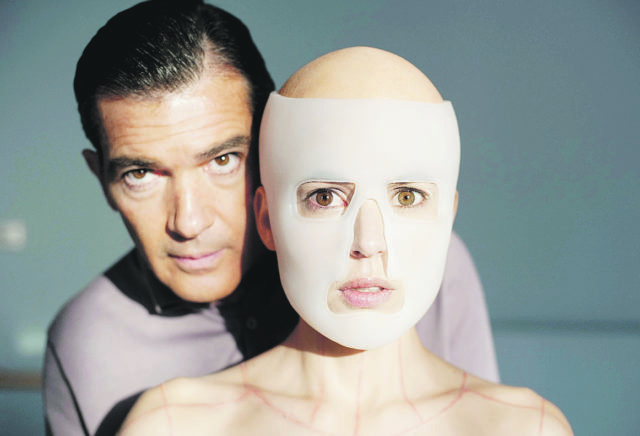

2. irudia: Pedro Almodovarren “La piel que habito” pelikularen irudi bat. Bertan protagonistak animali-plasma erabiliz larruazal sintetikoa sortzen du.

Burkek eta Yannasek lortutako emaitzetatik abiatuta, teknologia berriak garatu ziren. Kartilagoa, kolagenoa eta silikona erabiltzen zituzten euskarri eta babes modura. Geroago, “Graftskin” izenekoa sortu zen 1981.ean. Behi-kolagenoz egina zen, eta bertan “ereiten” ziren pazientearen beraren dermiseko zelula biziak.

Egungo larruazal sintetikoakEgun, eskuz sortzen dira epidermisa eta dermisa in vitro. Lehen, kolagenoa, glikosaminak eta fibroblastoak erabiltzen dira dermisa sortzeko; horrekin batera, pazientearen beraren epidermiseko keratinozitoak bakartzen dira, eta ugalarazi egiten dira hazkuntza-teknika espezifikoen bidez. Funtsean, haztarazi egiten dira dermis birsortuaren gainean. Tankera honetako larruazal sintetikoari, “dermis-epidermis birgeruza baliokidea” esaten zaio.

Dermatologian ere erabiltzen da larruazal sintetikoa, adibidez kosmetikako produktuak eta farmako topikoak testatzeko. Hala egiten da edo bestela, testatzeko boluntarioak erabiltzen dira. Europar Batasunean ez da animaliarik erabiltzen honelako produktuak testatzeko, eta beraz, mesede handia egiten du larruazal sintetikoak.

3. irudia: Organovo enpresa estatubatuarrak hiru dimentsiodun giza ehunak sortzen dihardu, medikuntza ikerketa, kosmetika eta aplikazio terapeutikoetarako.

Lyonen dago eskuz larruazala sortzeko ekoizle nagusia. Batez ere kirurgia plastikoko pazienteek emandako ehunak erabiltzen dira. Ehun horiek zatikatu egiten dira, zelulak askatu arte. Geroago, zelula horiek dieta berezi patentatu baten bidez elikatzen dira eta haztarazi egiten dira giza gorputza imitatzen duen inguru batean. Lagin bakoitzak, zentimetro-koadro bat eta milimetro bateko lodiera dauka, eta gutxi gorabehera aste batean eratzen da.

100.000 larruazal-lagin baino gehiago ekoizten ditu enpresak. Bederatzi larruazal-aldaera sortzen dituzte, eta adin eta arraza guztietakoak. Horietatik erdia, kosmetikoen probak egiteko erabiltzen da, eta beste erdia farmazia-enpresei eta lehiakideei saltzen zaie. Egun, 5 metro-koadro larruazal sortzen da urtero.

Etorkizuneko larruazal sintetikoa2016.ean jendarteratu zen kosmetika-enpresa baten eta 3D ehun-inpresioan espezializatua dagoen enpresa baten arteko elkarlana. Larruazal artifizial gehiago sortu nahi zituzten denbora laburragoan.

Larruazala inprimatzearen ideia 2016.ean bihurtu zen errealitate. Esan bezala, plastikoak erabiliz hiru dimentsioko objektuak inprimatzen dituzten gailu berberez baliatzen dira, material modura plastikoak erabiliz. Plastikoen ordez, “biotinta” erabiltzen dutela esan genezake: zelulak eta euskarri gisa balio duten beste material batzuk. Material hauek garapena zuzen egitea bermatzen dute. Ordenagailu batek ematen ditu aginduak, nahastea plaketan jartzeko; horrela, plaketan garatzen doa larruazala. Emaitza, inkubagailu batean sartzen da, kontrolpeko tenperatura batera.

Hasiera batean, eragozpen larria izan zuten, euskarri egokia aukeratu behar zutelako inprimagailuak zelulak jar zitzan. Madrilgo Carlos III Unibertsitatean eta CIEMATen, Nieves Cubok zuzendu zuen ikerkuntza bat; bertan odol-plasma erabili zuten euskarri modura, eta giza fibroblastoak eta keratinozitoak, larruazal-biopsietatik lortuak. 100 cm2 larruazal 35 minutuan lortu zuten. Lortutako larruazala in vitro zein in vivo probatu zen (transplanteetan), eta ikusi zen oso antzekotasun handia zuela giza larruazal naturalarekin, eta eskuz egindako larruazalaren berdin-berdina zela, hau da, dermis-epidermis bigeruza baliokidearen berdina.

4. irudia: Nieves Cubo ikertzaileak zuzendutako ikerketa batean 35 minutuan 100 zentimetro karratu larruazal sintetiko lortu zuten.

Inprimagailuak larruazal autologoa sor dezake, hau da, pazientearen beraren zelulak erabil ditzake. Larruazal alogenikoa ere sor dezake, emaileen zelulen bankuetatik abiatuta. Larruazal autologoa egokia da transplanteetan, eta larruazal alogenikoa farmazia eta kosmetika-produktuak testatzeko.

Era automatizatua eta azkarra da, eta gainera, merkeagoa eskuzko metodoa baino. Hala ere, teknikak baditu bere mugak. Oraingoz inprimagailuak ezin ditu birsortu ez larruazaleko guruin sebazeoak, ez eta folikulu iletsuak eta kolorea ematen duten melanozitoak ere.

Egun, Europako hainbat erakunde batzuek onartzeko prozesuan dago. Izan ere, bermatu egin behar da larruazal hau egokia izango dela transplanteetan. Aurreikusten da 2017.aren amaiera aldean baimenduko duela AEMPSk bere terapiarako erabilera.

Ondorioak70.eko hamarkadan hasi ginen larruazala birsortzen, marrazo-kartilagoetatik behi-larruazaleko kolagenotik abiatuta. Aurrerago, silikona porotsuko mintzak genitu genizkion larruazal horri, eta larruazala laborategian ekoizten hasi ginen, giza zeluletatik abiatuta.

Oraindik ere, larruazala hazten ari gara. Metodo eraginkorra da baina oso geldoa eta garestia.

Orain ordea, badakigu larruazala inprima daitekeela minutu batzuetan. Larruazal bakuna lortzen dugu, folikulurik eta guruinik gabe, zuriagoa eta aseptikoagoa. Perfektuagoa, edo ez, ikuspuntuaren arabera.

Iturriak:

- Miguel Concha , Alejandra Vidal, Christian Salem Z.: Producción de equivalentes dermo-epidérmicos autólogos para el tratamiento de grandes quemados y cicatrices queloideas, Cuad. Cir. 16: 41-47, 2002.

- Esp. Hans, C. Ramos López, MSc. Antonio Gan Acosta, MSc. Jorge L. Díaz.: Artificial skin, Revista Colombiana de Tecnologías de Avanzada, 2. alea, 8. zbk., 2006.

- Cubo, Nieves; García, Marta; Cañizo, Juan F. del; Velasco, Diego; Jorcano, José L.: 3D bioprinting of functional human skin: production and in vivo analysis, Institute of Physics Biofabrication (2016), vol. 9, issue 1 (015006), pp. 1-12 , 2016.

- Penalva, Javier: L’Oreal empezará a imprimir la piel donde probar sus cosméticos. Xataka, 2015.

- Portugal, Amaia: Azala ere inprimatu daiteke. Zientzia Kaiera, 2015.

—————————————————–

Egileaz: Déborah García Bello kimikaria eta zientzia-dibulgatzailea da.

—————————————————–

Hizkuntza-begiralea: Juan Carlos Odriozola

——————————————–

The post Harro egon, munduko larruazalik onena duzu eta appeared first on Zientzia Kaiera.

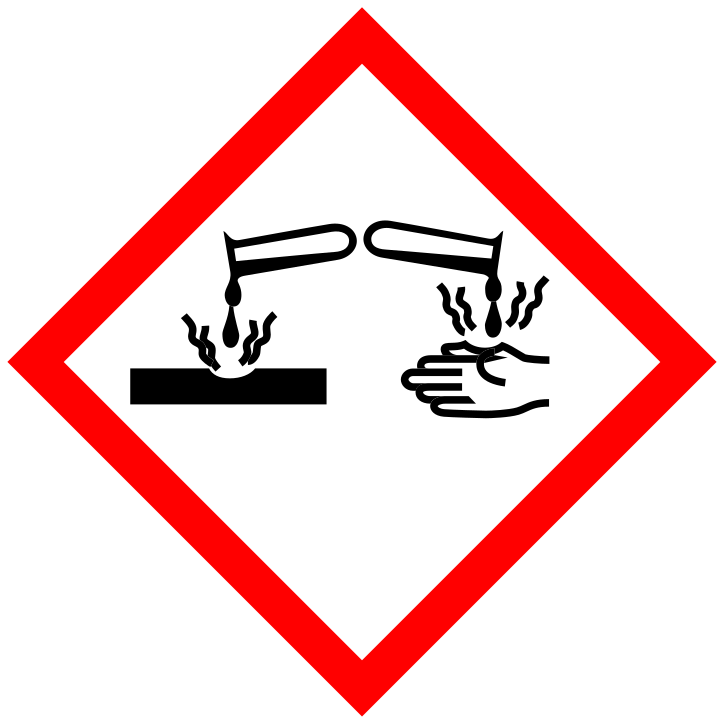

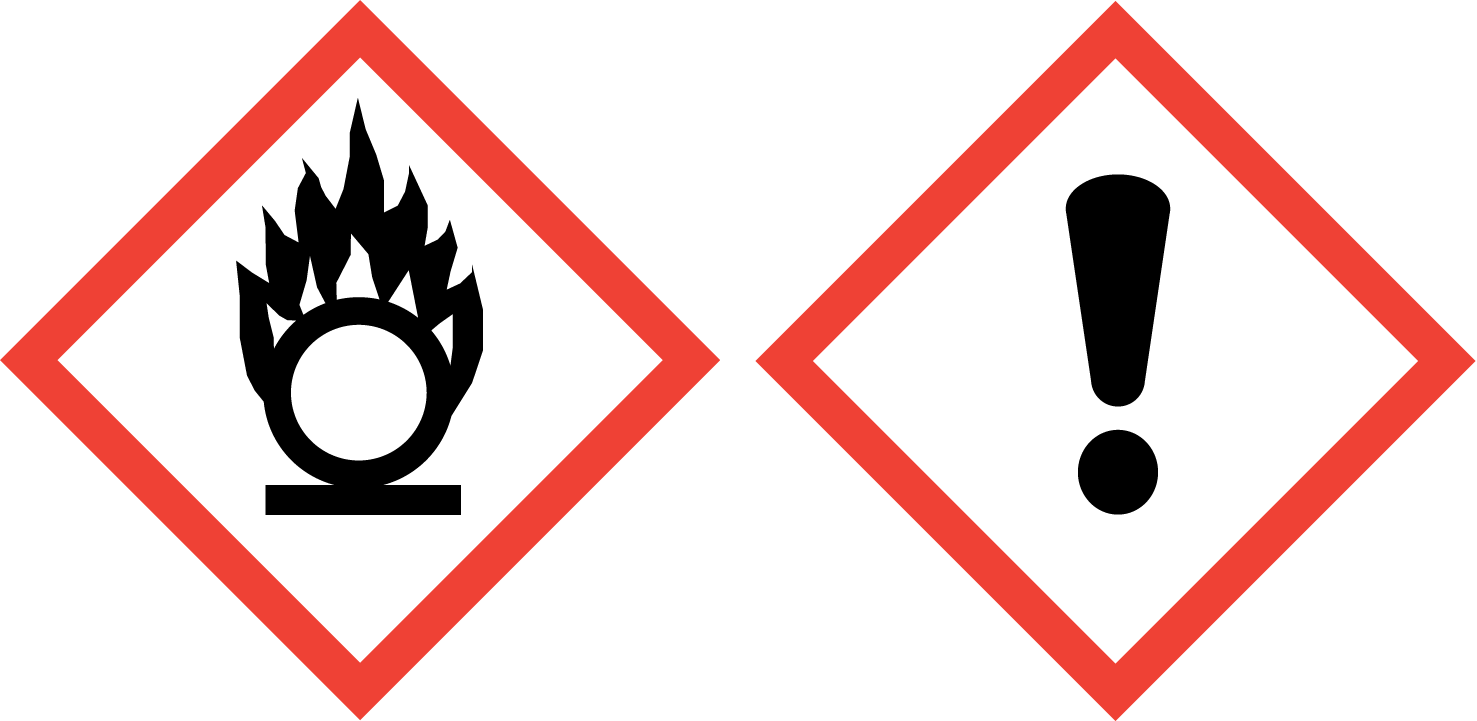

Catástrofe Ultravioleta #21 PHARMA

Catástrofe Ultravioleta #21 PHARMA

En este capítulo nos disponemos a recorrer, desde cero, todos los pasos que se necesitan para descubrir un nuevo medicamento. Entraremos en docenas de laboratorios y conoceremos de primera mano en qué consiste la investigación farmacéutica.

Agradecimientos: Javier Burgos (FIBAO), Juan Diego Unciti (Nanogetic), Manuel Bioque, José Marqués, Pedro Torres y José Riquelme de la fundación AVITE.

* Catástrofe Ultravioleta es un proyecto realizado por Javier Peláez (@Irreductible) y Antonio Martínez Ron (@aberron) con el patrocinio parcial de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la Fundación Euskampus. La edición, música y ambientación obra de Javi Álvarez y han sido compuestas expresamente para cada capítulo.

El artículo Catástrofe Ultravioleta #21 PHARMA se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Preparados para una Catástrofe Ultravioleta

- Catástrofe Ultravioleta #01 Expedición

- Catástrofe Ultravioleta #14 VULCANO

Acciones policiales proactivas bajo la lupa científica

Los protagonistas de Mindhunter dan a la investigación policial un enfoque científico. Fuente: Mindhunter/Netflix

En la serie Mindhunter, estrenada recientemente en Netflix y que recomiendo a todo el mundo que vea ya, ahora mismo (en cuanto termine de leer este artículo que con tanto cariño he escrito, obviamente), dos agentes del FBI comienzan en los años 70 a analizar desde una perspectiva científica el comportamiento de determinados criminales.

Lo que estos agentes intentan es aplicar un conocimiento metódico, estadístico, sólido y fiable a la prevención de determinados crímenes utilizando como objetos de estudio a aquellos que los han cometido anteriormente. Además del guion y los personajes, especialmente los malos, basados por cierto en criminales reales, lo interesante de la serie es ver cómo las intervenciones policiales comienzan a seguir criterios científicos.

La historia está basada en hechos reales. Se inspira en un libro Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit escrito por Mark Olshaker y John E. Douglas, dos exagentes del FBI que llevaron a cabo precisamente la labor que realizan los protagonistas en la serie. Un buen ejemplo de cómo la ciencia se aplica a la investigación criminal.

No solo los crímenes pueden someterse a la meticulosa lupa científica. También las intervenciones de la propia policía. Recientemente las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos han publicado un informe en el que analizan cuáles de las llamadas prácticas policiales proactivas realmente funcionan para reducir la incidencia del crimen en una zona y cuáles no. Se trata de aumentar la eficacia de los cuerpos policiales y mejorar sus resultados yendo más allá de la mera intuición y aportando una visión estadística rigurosa.

Acciones policiales proactivas, las que funcionan y las que no. Fuente: EFE/Nigel Roddis

El informe se refiere a las técnicas policiales proactivas, aquellas que se emplean para eliminar y reducir los crímenes, en oposición a las técnicas reactivas, aquellas que se limitan a investigar y resolver crímenes ya cometidos. En cada una de ellas han tratado de responder a varias preguntas: cuál es su impacto en los índices de criminalidad en la zona donde se implementan, cuál es la reacción que producen en la población de la zona, si se están utilizando de forma ética y legal y si existe en su aplicación algún sesgo racial.

Las técnicas policiales que sí reducen el crimen

Un ejemplo es el llamado en inglés hot spots policing o policía en puntos calientes. Esta técnica trata de reducir la criminalidad haciendo que siempre haya agentes apostados en aquellas zonas donde se concentra un mayor número de crímenes. Según los estudios analizados en el informe, esta técnica hace que se reduzcan los delitos cometidos en ese punto sin desplazarlos a las zonas de alrededor.

Evolución de los puntos calientes de crímenes con armas en Portland. Fuente: Portland State University

Los puntos calientes de los crímenes con armas en Portland de 2009 a 2013. Fuente: Portland State University

También ha demostrado su eficacia la acción policial orientada a los problemas (problem-oriented policing). Esta técnica trata de determinar qué causas subyacen en los crímenes de una zona y actuar sobre ellas, ya sea mejorando la iluminación en un punto concreto, arreglando mobiliario urbano o aportando alternativas de ocio para la juventud que de otra forma serían carne de cañón.

Otra técnica analizada es la que llaman de disuasión focalizada (focused deterrence), un intento por mantener controlados a delincuentes reincidentes analizando las causas subyacentes de la criminalidad (marginación, tráfico y consumo de drogas, pobreza, falta de alternativas) e implementando programas que impliquen a las fuerzas de seguridad, a los vecinos y a los servicios sociales en conjunto.

Las técnicas policiales con menos impacto

Algunas de las acciones policiales analizadas no han demostrado ser tan eficaces. Es el ejemplo del alto-interrogación-cacheo (stop-question-frisk), una técnica que consiste en dar el alto por la calle, interrogar y registrar a sospechosos habituales. Los resultados señalan que cuando esta técnica se emplea en puntos concretos con altos índices de criminalidad y sobre criminales con alto riesgo de reincidencia sí parece ser eficaz a corto plazo, pero no existen evidencias sólidas que señalen ese mismo efecto a largo plazo.

La teoría de las ventanas rotas defiende que evitar los pequeños actos de vandalismo previene y reduce la criminalidad. Fuente: Wikipedia

Tampoco parece muy clara la efectividad de la técnica de las ventanas rotas (broken-window policing). Está basada en la teoría de que vigilar y controlar entornos urbanos evitando crímenes leves como vandalismo, basura en las calles o consumo de alcohol en público evita que la criminalidad escale y aumente en número e intensidad. Según el informe, esta técnica tiene un impacto a corto plazo, pero pequeño o nulo en la reducción de la criminalidad cuando se aplica de forma agresiva aumentando las detenciones por delitos menores.

La última técnica examinada se llama en inglés procedural justice policing y podríamos traducirla como lo justo de los procedimientos policiales. Se trata de poner el foco en las interacciones policiales con el público y los habitantes de un lugar concreto para transmitir la legitimidad de las acciones policiales, consiguiendo así que la población se involucre y colabore con la policía, consiguiendo una reducción del crimen. Aunque son positivas para mejorar la imagen de la policía en una zona determinada, según el informe no hay evidencias suficientes que confirmen la eficacia de estas iniciativas.

La relación de la policía con el público

El informe de las Academias de Ciencias, Ingeniería y Medicina analiza también cómo la implementación de estas políticas policiales afecta a las relaciones de los cuerpos de seguridad con la población.

¿Cómo afectan estas técnicas a la imagen que el público tiene de la policía?

Las investigaciones disponibles que las intervenciones policiales en lugares donde se concentra el crimen, como su presencia en puntos calientes, no suelen tener efectos negativos a corto plazo sobre la comunidad en la que se realizan, pero tampoco mejoran la imagen de la policía en esa comunidad. Por eso hacen falta más estudios que permitan entender cuáles son sus efectos a largo plazo.

En cambio, las intervenciones policiales que analizan y tratan de resolver las causas subyacentes del crimen sí que muestran de forma consistente una mejora entre pequeña y moderada de la opinión que la población tiene de la policía. Eso no quita para que siga siendo necesario estudiar las consecuencias a medio y largo plazo.

¿Son técnicas racistas?

El informe ha tratado de determinar si la aplicación de estas políticas policiales proactivas deja entrever un patrón racista. Según sus conclusiones, cuando la policía actúa sobre gente o zonas de alto riesgo, algo común en estas técnicas, son muy probables las disparidades raciales en las interacciones entre los agentes y los ciudadanos. Sin embargo, considera que esto no sirve para establecer de forma concluyente hasta que punto son resultado de una anomalía estadística, un sesgo implícito del observador o un verdadero ánimo racista por parte de los cuerpos policiales.

Por eso hace un llamamiento a ampliar las investigaciones en este campo, de forma que las comunidades y departamentos de policía preocupados por una posible desigualdad racista puedan contar con datos fiables sobre los que actuar. Lo mismo ocurre con los datos a medio y largo plazo sobre la eficacia de estas técnicas, así como la eficacia a mayor escala, observando no solo por zonas sino por ciudades: que no existen.

Referencia:

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2017) Proactive Policing: Effects on Crime and Communities. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/24928.

Sobre la autora: Rocío Pérez Benavente (@galatea128) es periodista

El artículo Acciones policiales proactivas bajo la lupa científica se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Nubes bajo el sol

- La ciencia bajo el totalitarismo

- Ciencia en la cocina: Frutas bajo el volcán de caseínas

Zientziaren dibulgazioa irratian, aldebakarreko komunikazioa

Irudia: Javier San Martin ibilbide luzeko kazetaria da. Besteak beste, Radio Euskadi eta Onda Vascan aritu da lanean eta azken urteotan ikerketan murgilduta ibili da. 2017ko irailean defendatu zuen tesian, irratiko zientzia-dibulgazioaren ezaugarriak eta ereduak deskribatu zituen. Arlo hau landu duen estatuko lehenengo tesia izan da.

Javier San Martin kazetariak irratiko zientzia-dibulgazioaren ezaugarriak eta ereduak deskribatzen dituen estatuko lehenengo doktorego-tesia defendatu du. Zientziari buruzko saio edo blokeek irrati bakoitzean duten iraupena, maiztasuna, giza taldea, kolaboratzaileak, kazetaritza generoak eta zientzia hobeto ulertzeko erabilitako baliabideak aztertu dira ikerketan.

Espainiako 25 irratsaiok eta Radio 4 – BBC irrati publikoko irratsaioak zientziaren berri nola ematen duten konparatu da. Erresuma Batuan gehien entzuten diren irratien artean bigarrena da Radio 4 – BBC eta airean gehien daramaten irratsaioak dituena. Guztira, 13 irrati etxeren 230 saio aztertu dira, 10.000 minutu inguru.

Espainiako irratien eta BBCren artean alde handiak daudela ikusi da ikerketan. Denborarekin lotutako aldeak eta irratsaioaren arkitekturarekin (Britainia Handiko irratian, adibidez, ez da jartzen aurkezpen sintoniarik) lotutakoak ez ezik, giza baliabideekin lotutako aldeak ere aurkitu dira. Aurkezleen ibilbide profesionalean, prestakuntza mailan, kolaboratzaileen kalitatean, irratsaioak egiteko moduan, gaiei ematen zaien garrantzian edota zientzia lurralde edo hizkuntza bati lotu gabeko jakintza unibertsala delako ustean, besteak beste.

Edukiari dagokionez, irrati publiko batzuetan, eduki zientifikoen aldeko apustua eta sasi-zientzien eta fenomeno paranormalen aldekoa maila berean daudela utzi du agerian ikerketak. Horretaz gain, zientzia saio gehienak arratsaldean eta ez goizeko ordu txikietan emititzen direla konprobatu da, uste denaren kontra.

Irratsaioen ezaugarriakIrratiko zientzia komunikazioa oraindik ere nagusiki aldebakarrekoa dela azaleratu du ikerlanak. Hedabideak edukia sortu egiten du eta entzuleek jaso besterik ez. Aztertutako 25 irratsaioetatik 8tan baino ez dira aintzat hartzen entzuleen ekarpenak eta 4tan bakarrik hitz egiten du benetako entzule batek.

Egin behar diren lanen eta lanoz arduratzen den taldearen artean izugarrizko desoreka dagoela ikusi da ikerketan. Hedabideetako enplegua erregulatzeko espedienteek eta kazetari eta soinu teknikarien kaleratzeek profesional kualifikatu gutxiago utzi dituzte zientziaren komunikazioan eta gelditzen direnek, gainera, beste lan batzuk egin behar izaten dituzte, askotan euren lanorduetatik kanpo.

Informazio zientifikoa lantzeko prestaturiko langileak murriztearen eraginez formatuak eta generoak homogeneizatu egin dira. Elkarrizketak dira nagusi, zientzia komunikatzeko bereziki baliagarriak diren beste genero batzuen kalterako (erreportajeak, esaterako), batik bat azterturiko irrati pribatuetan.

Bestalde, kolaboratzaile anonimo mordoa hasi da irratietan eta kolaboratzaile horiei buruz ez da erreferentziarik ematen, “blogariak” direla baino ez da esaten. Ikerketak erakusten du oraindik ere ez daudela blogari gehiegi irratietan, baina aipatzekoa da agertzen hasiak direla. “Denborak aurrera egin ahala, eta irratiek dirua aurreztu nahiko dutenez, gero eta gehiago zabalduko dira eta gero eta denbora gehiago hartuko dute zientziari buruzko irratsaioetan”, aurreikusten du Javier San Martinek.

Blogarien presentzia kezkagarria deritzo ikertzaileak, sasi-zientzietatik ematen duena bezain urrun ez daudelako. “Haien iruzkinek ez dute inongo bermerik, ez dituzte iturriak aipatzen, ez dute informazio pribilegiatua baliatzen, baizik eta prentsan edota erakunde publikoen webguneetan irakur daitekeena eta, batzuetan, iritzi soila baino ez diren funtsik gabeko baieztapenak egiten dituzte”, esan du.

Zientzia euren emankizunetan funtsezkoa izan dadin irrati publikoen benetako apusturik ez da igarri ikerketan, aztertutako zenbait irratsaioren jarraitutasuna irratsaio horien babesleen jarraitutasunarekin lotuta dago.

Iturria: UPV/EHUko prentsa bulegoa: «Zientzia ez litzateke existituko dibulgazio zientifikorik gabe»

The post Zientziaren dibulgazioa irratian, aldebakarreko komunikazioa appeared first on Zientzia Kaiera.

Trepar o correr

Caza de persistencia actual en Nuevo México (Estados Unidos)

Los chimpancés tienen fama de forzudos y, dependiendo de cómo se mire, es una fama merecida. Un kilogramo de músculos de chimpancé desarrolla más fuerza que la misma masa muscular de un ser humano. Ahora bien, nosotros somos de mayor tamaño que ellos, y eso compensa la diferencia. En otras palabras, aunque siempre se ha pensado que un chimpancé puede destrozar a un hombre en una pelea, la realidad no es tan dramática.

Es cierto, no obstante, que los músculos de nuestros primos son más fuertes que los nuestros, un 50% más por unidad de masa. Una pequeña parte de esa diferencia –la correspondiente a un 15%- parece obedecer a factores de carácter anatómico, pero la mayor parte –el 35%- se debe al tipo de fibras musculares de una y otra especie. Simplificando algo las cosas, se puede decir que hay dos tipos de fibras, unas son de contracción rápida y otras de contracción lenta. Y resulta que dos terceras partes de las fibras de los chimpancés son de contracción rápida y, por ello, desarrollan más fuerza. Pero en humanos, en general, las proporciones no son tan diferentes; por esa razón, al tener más fibras lentas, nuestros músculos desarrollan menos fuerza.

La mayor fuerza de los chimpancés tiene una clara contrapartida: sus fibras musculares se fatigan antes. Volviendo a simplificar algo las cosas, se puede afirmar que las fibras de contracción rápida se fatigan con facilidad y las de contracción lenta son muy resistentes a la fatiga. Y lo normal, como suele ocurrir en estos casos, es que esas diferencias tengan relación con el modo de vida o con la práctica de alguna actividad física: los corredores de largas distancias suelen tener mucha mayor proporción de fibras de contracción lenta y resistentes, mientras que los velocistas tienen más fibras rápidas y fatigables.

Por otra parte, si tenemos en cuenta el modo de vida de los chimpancés, entenderemos fácilmente que sus músculos, con abundantes fibras rápidas, son muy adecuados para trepar a los árboles, balancearse y saltar de rama en rama. Que esos músculos se fatiguen con facilidad no constituye una limitación de importancia, porque sus saltos, balanceos y movimientos, en general, no se suelen prolongar durante largo tiempo.

Humanos y chimpancés tuvimos un antepasado común que vivió hace entre siete y ocho millones de años. Su modo de vida era mayoritariamente arbóreo, por lo que es de suponer que su musculatura era similar a la de los chimpancés actuales. Los seres humanos, sin embargo, adoptamos un modo de vida diferente, caracterizado principalmente por la bipedestación. Somos homínidos andarines y se nos da muy bien correr largas distancias, sobre todo bajo las altas temperaturas que han predominado en las horas centrales del día en las sabanas de África durante los tres o cuatro últimos millones de años. Fue precisamente, esa capacidad la que nos proporcionó una ventaja decisiva con respecto a otros animales y la que nos permitió desarrollar la caza de persistencia. Pero esa capacidad dependía críticamente de dos rasgos fisiológicos claves: Uno es la posibilidad de disipar calor mediante la evaporación del sudor, y eso explica que perdiésemos el pelaje al colonizar la sabana, porque el sudor que se evapora en el pelaje apenas enfría la piel. Y el otro es la resistencia a la fatiga; por eso en nuestros músculos hay una proporción mayor de fibras lentas y resistentes que en los chimpancés. Al fin y al cabo, ellos pertenecen a un linaje cuyos miembros trepan y saltan de rama en rama, pero los del nuestro tuvieron que andar y correr sin descanso durante horas.

—————————-

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

————————

Una versión anterior de este artículo fue publicada en el diario Deia el 16 de julio de 2017.

El artículo Trepar o correr se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Sistemas nerviosos: el sistema periférico de vertebrados

- Sistemas nerviosos: la médula espinal

- Sistemas respiratorios: la ventilación de los pulmones de mamíferos

Asteon zientzia begi-bistan #177

Oilo bati burua mozten zaionean bizirik jarrai dezakeela denbora tarte labur batez jakina da. Baina Josu Lopez-Gazpiok dakarren adibidea guztiz harrigarria da. 1945ean Coloradoko baserri batean, afarirako oilaskoari burua moztu ondoren bizirik jarraitu zuen. 18 hilabete geroago hil zen! Mike oilaskoa famatua egin zen eta zientzialariak harrituta gelditu ziren kasu bitxi honekin. Baina hori posible ote da gertatzea? Lopez-Gazpiok azaltzen digu oilasko bati burua mozten zaionean garuna eta gorputzaren gainerako zatia bananduta geratzen direla, baina bizkarrezur-muineko zirkuituek oxigeno apur bat dutela oraindik. Garunarekin konexioa galtzen denean, zirkuitu horiek modu espontaneoan aktibatzen dira eta neuronak aktibatu egiten dira. Dena dela, testuan azaltzen den moduan, mugimendu horiek ez dute irauten 15 minutu baino gehiago. Mikeren kasuan, litekeena da aizkorakadak garunaren zati handi bat moztea, baina, zerebeloa eta bizkarrezur-erraboila bere horretan geratzea. Hau da, haren bizi funtzioak ez ziren eten. Hortaz, zehatzagoa da esatea oilasko hari garunaren zati bat eta aurpegia falta zitzaiola, eta ez burua.

PaleontologiaEuropako neolitizazioa argitzeko Hungaria, Alemania eta Espainiako duela 8.000-4.000 urteko 180 genoma berreskuratu dituzte. Hori aztertuz, jakin ahal izan da lehen nekazarien etorreraren ostean tokiko ehiztariekin gurutzatu zirela zenbait mendetan zehar hiru kasuetan, 3.000 urtez elkarrekin gurutzatu ziren, hain zuzen. Ondorioztatu dute ikerketan dibertsitate genetikoa prozesu lokalen ondorio izan zirela.

EgiptologiaIzpi kosmikoak aztertuta, Gizako Piramide Handian gutxienez 30 metro luze den hutsune bat antzeman dute egiptologoek. Funtsean, eta testuan azaltzen diguten moduan, erradiografia bat egin diote piramideari. Nola? Zerutik Lurraren kontra talka egiten duten izpi kosmikoak erabili dituzte erradiografia osatzeko. Atmosferarekin talka egitean, izpiek muoi izeneko partikulak sortzen dituzte. Keops faraoiaren —K.a. 2509-2483 urteetan agintean— piramidean topatu dute hutsune hori, gutxienez 30 metro luze dena. Halere, ezin izan dute jakin oraindik zertarako eraiki zuten.

ArkeologiaGeorgiako Gadachrili Gora aztarnategian Neolito garaiko pitxerrak eta ardo aztarnak aurkitu dituzte. 6.000 urte inguru dituzten pitxerrak ardoa hartzitu, gorde eta zerbitzatzeko erabiliko zirela uste dute ikertzaileek. Aztarnategian aurkitutako pitxerren azterketa kimikoek, Ekialde Hurbilean inoiz aurkitu den ardoaren eta bitikulturaren ebidentzia biomolekular arkeologiko goiztiarrenak plazaratu dituzte. Sustatu agerkarian dugu informazio osoa.

AstrofisikaBadirudi Lurrera iristen diren gehiegizko positroien jatorria ez dagoela pulsarretan, materia ilunean baizik. Ondorio horretara iritsi dira Mexikoko HAWC gama-izpien behatokian egindako behaketa batzuekin. Egidanko kalkuluen arabera ezinezkoa da pulsar horiek Lurrera iristea. Hala, ikertzaileek argi dute Lurrera iristen diren gehiegizko pulsar horiek beste jatorriren bat izan behar dutela.

Emakumeak zientzianMadrilgo Mujeres Nobel erakusketak –martxora arte zabalik– barne hartzen ditu Fisiologia eta Medikuntza, Fisika, Kimika, Literatura eta Bakearen sariak historian zehar irabazi dituzten emakumeen lorpenak. Nobel Sariak irabazi zituzten emakumeen argazkiak ageri dira hormetan; eta horien ondoan, euren ibilbide profesionala laburbiltzen dituzten testu interesgarriak. Zientzia arloan, baditugu adibidez, Ada Yonath, Carol Greider eta May-Britt Moser, besteak beste.

NeurozientziaDone Jakue bideko erromesekin egindako ikerketa batek dio erlijio sinesmenak ez daudela intuizioari edo arrazoiari lotuta. Azken urteetan bereziki sinesmen intuitiboaren hipotesia zabaldu da. Horren arabera, naturaz gaindiko sinesmena pentsamendu intuitiboan oinarritzen da, eta pentsamendu analitikoa martxan jartzen denean, aldiz, sinesmena gutxitu egiten da. Orain, Coventryko eta Oxfordeko unibertsitateetako (Erresuma Batua) neurologoek eta filosofoek egindako ikerketa batek hipotesi hori kolokan jarri du. Horien ordez, hezkuntza edota kultura bezalako faktoreak jo dituzte erlijio sentimenduaren abiapuntutzat.

AstronomiaCambridgeko Unibertsitateko ikertzaile talde batek ondorioztatu du erregistratutako lehen eklipsea K.a. 1207ko urriaren 30ean gertatu zela. Argia astekarian azaltzen den moduan, bi iturri erabili dituzte ondorio hori ateratzeko: batetik, Bibliako Itun Zaharrak, zehazki Josueren liburuak, aipatzen du Eguzkia eta Ilargia “geratu” egin zirela; bestetik, Ramses II.aren seme Merneptah faraoiaren erregealdiko grabatu batek Kanaango kanpainan fenomeno astronomiko bitxia gertatu zela jasotzen du. Ikertzaileen ustez, ez zen erabateko eguzki eklipsea izan, eraztun eklipsea baizik, eta emandako data da ezaugarri horiekin bat datorren bakarra.

Ingurumena184 herrialdetako 15.000 zientzialarik baino gehiago sinatutako dokumentu batean argi gelditu da daukaten helburua: gizateriari ohartaraztea gure jokabidearekin etorkizuna arriskuan jartzen ari garela. Duela 25 urte, UCS (Zientzialari Arduratuen Batasuna) erakunde estatubatuarrak eta 1.500 zientzialari independentek baino gehiagok, tartean Nobel saridunek, “Munduko zientzialarien ohartarazpena gizateriari” izeneko manifestua argitaratu zuten. Orain, bigarren abisua heldu da. Dokumentuan, arlo askori egiten diete erreferentzia: berotegi-gasen isuria areagotu egin da; basoak suntsitu dira nekazaritza-lurrak lortzeko; espezie ugari galdu dira ; populazioa % 35 hazi da; ozeanoak hiltzen ari dira; edateko ura %26 gutxitu da…

Osasuna eta ariketa fisikoaAriketa fisiko errepikatuak arnas sisteman eragina du. Ohiko ariketa fisiko aerobikoak arnas sisteman sortzen duen moldaketarik garrantzitsuena da intentsitate jakin batean jarduera bat egiteko biriketako aireztapena murriztea. Arnas muskuluek ere indarra eta batez ere erresistentzia irabazten dute. Arnas patologia kronikoren bat duten gizakiek jarduera fisiko gutxiago egiten dute zailtasun handiagoak dituztelako. Ume eta gazteen kasuan asma da arnasa-patologiarik ugariena. Nagusietan gertatzen den arnas gaixotasunik ohikoena biriketako gaixotasun butxatzaile kronikoa (BGBK) da. Eta, besteak beste, Jon Irazusta eta Ana Rodriguez adituek azaltzen digute arnas aparatuaren funtzionamendu egokia garrantzitsua dela jarduera fisikoa behar bezala egiteko.

———————————————————————–

Asteon zientzia begi-bistan igandeetako atala da. Astean zehar sarean zientzia euskaraz jorratu duten artikuluak biltzen ditugu. Begi-bistan duguna erreparatuz, Interneteko “zientzia” antzeman, jaso eta laburbiltzea da gure helburua.

———————————————————————–

Egileaz: Uxue Razkin Deiako kazetaria da.

———————————————————————–

The post Asteon zientzia begi-bistan #177 appeared first on Zientzia Kaiera.

Naukas Pro 2017: Lluis Montoliu y el albinismo

El pasado 14 de septiembre de 2017 se celebró la primera edición de Naukas Pro, en el que Centros de Investigación, Laboratorios, científicos de renombre o equipos de trabajo contaron con 20 minutos para explicar a un público general en qué consiste su trabajo.

6ª Conferencia: Lluis Montoliu, Centro Nacional de Biotechología (CNB-CSIC)

LLuis Montoliu explica su trabajo en biotecnologíaEdición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Naukas Pro 2017: Lluis Montoliu y el albinismo se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Naukas Pro 2017: Carlos Briones y el origen de la vida

- Naukas Pro 2017: Manuel Collado y las células madre

- Naukas Pro 2017: Javier Burgos y el alzhéimer

Ezjakintasunaren kartografia #191

Hain indartsua da plazebo efektua, ezen errendimendu fisikoa ez ezik, mentala ere hobetu dezakeela. José Ramón Alonsoren artikulua: Placebo and creativity

Modan dago kolagenoa. Kontsumitzen dutenek, arinki kontsumitu ere, ez dakite proteina honen eta fibrosiaren arteko harremanaz. NuRCaMein The mystery of collagen and thyroid hormone: a detective story artikuluan.

Material fotoniko desordenatuen egituraren eta argia transportatzeko duten moduaren arteko harremana argitze bidean da DIPCri esker: Optical transport in disordered photonic materials

–—–

Mapping Ignorance bloga lanean diharduten ikertzaileek eta hainbat arlotako profesionalek lantzen dute. Zientziaren edozein arlotako ikerketen azken emaitzen berri ematen duen gunea da. UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren eta Nazioarteko Bikaintasun Campusaren ekimena da eta bertan parte hartu nahi izanez gero, idatzi iezaguzu.

The post Ezjakintasunaren kartografia #191 appeared first on Zientzia Kaiera.

Los beneficios de las prendas de compresión para los jugadores de fútbol

A pesar de que se hayan publicado numerosos estudios científicos sobre los procesos subyacentes a la recuperación post-ejercicio, el conocimiento de los procesos de recuperación permanece en un estadio de subdesarrollo científico en comparación con el avance experimentado en el área del entrenamiento para el fútbol. Actualmente, se están estudiando los efectos de algunas estrategias de recuperación de la fatiga o del daño muscular inducido por el ejercicio en futbolistas, pero, hasta la fecha, ningún trabajo había evaluado los beneficios de llevar diferentes tipos de prendas de compresión durante partidos de futbol y el posterior periodo de recuperación. La tesis doctoral de Diego Marqués Jiménez, ‘Efectividad de las prendas de compresión como modalidad de recuperación de la fatiga muscular en jugadores de fútbol’, viene s suplir esta carencia.

La tesis hace un compendio de cuatro investigaciones, entre las que hay una revisión de los principales mecanismos de fatiga y daño muscular en fútbol, así como consideraciones a tener en cuenta para la evaluación del proceso de recuperación en fútbol, una revisión sistemática con meta-análisis sobre los efectos de la terapia compresiva en la recuperación del daño muscular por ejercicio y dos estudios experimentales que analizan la influencia de jugar partidos de fútbol llevando diferentes prendas de compresión, y la de las mismas durante los tres días posteriores al partido.

Las demandas competitivas y las elevadas y variables exigencias físicas a las que es sometido el futbolista pueden derivar en un gran nivel de fatiga y estrés en los sistemas fisiológicos, pudiendo afectar al tiempo para recuperarse por completo después de la competición y tener una incidencia en el rendimiento en los días posteriores al partido. Además, y dado que el deportista pasa más tiempo recuperando que entrenando, optimizar el periodo de recuperación mediante la aplicación de diferentes estrategias de recuperación es un procedimiento esencial en la preparación del próximo partido o entrenamiento. Así, esta tesis doctoral aporta más información sobre una estrategia que puede optimizar dichos procesos de recuperación.

Los resultados de la revisión sistemática con meta-análisis muestran que las prendas de compresión pueden favorecer la recuperación después del ejercicio, pero los resultados necesitan corroboración y son poco concluyentes, ya que la mayoría de los estudios incluidos tienen una alta heterogeneidad, de modo que deben ser interpretados con cautela. Los resultados de los estudios experimentales muestran que, a pesar de la poca significación estadística alcanzada, los diferentes tipos de prendas de compresión podrían tener un efecto positivo tanto en la atenuación de las respuestas provocadas tanto por la fatiga como por el daño muscular inducido por el ejercicio.

En respuesta a los síntomas de la fatiga, las perneras de compresión parecen ser más efectivas y, en respuesta a los síntomas del daño muscular, las perneras y musleras de compresión parecen ser las más efectivas. En cualquier caso, y como el autor señala, “la alta variabilidad en la respuesta física del futbolista a las exigencias de un partido de futbol pone de manifiesto la necesidad de nuevos estudios en situaciones reales de juego, que permitan establecer conclusiones prácticas y que sean aplicables teniendo en cuenta dicha la variabilidad”. Esto permitiría verificar la influencia de esta estrategia de recuperación en las respuestas físicas, fisiológicas y perceptivas en futbolistas.

Referencias:

Marqués-Jiménez, D., Calleja-González, J., Arratibel, I., Delextrat, A., Terrados, N. ‘Fatigue and recovery in soccer: evidence and challenges’. The Open Sports Sciences Journal, 10, (Suppl 1: M5) 52-70 (2017).

Marqués-Jiménez D, Calleja-González J, Arratibel I, Delextrat, A., Terrados, N. ‘Are compression garments effective for the recovery of exercise-induced muscle damage? A systematic review with meta-analysis’. Physiology y Behavior, 153: 133–484. (2016).

Marqués-Jiménez D, Calleja-González J, Arratibel I, Delextrat, A., Uriarte, F., Terrados, N. ‘Physiological and physical responses to wearing compression garments during soccer matches and recovery’. J Sports Med Phys Fitness (2017). Doi: 10.23736/S0022-4707.17.07831-8.

Marqués-Jiménez D, Calleja-González J, Arratibel I, Delextrat, A., Uriarte, F., Terrados, N. ‘Influence of different types of compression garments on exercise-induced muscle damage markers after a soccer match’. Research in Sports Medicine (2017) (aceptado y pendiente de publicación).

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo Los beneficios de las prendas de compresión para los jugadores de fútbol se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La condición física de los árbitros de fútbol

- Fórmulas matemáticas y números: cómo ayuda la economía al fútbol

- Algoritmos de triaje para readmitidos en urgencias

12000 francos para conquistar el mundo

No hay duda de que Napoleón era un hombre con una mente brillante. Pero a conquistar medio mundo no se llega sino subiéndose a hombros de gigantes.

Napoleón conquistó tierras, derrotó ejércitos, sentía que podía con todo… menos con las bacterias y el escorbuto que sufrían sus soldados debido a una alimentación basada básicamente en carne cocida y algo de pan. Carne, además, en dudoso estado porque no conseguían que durase más de 3 o 4 días.

Como hombre listo que era, Napoleón sabía que sus soldados debían estar sanos y bien alimentados para enfrentarse a la batalla en sus mejores condiciones. Permanecían largas temporadas fuera de Francia y el abastecimiento era complicado. Necesitaba una solución.

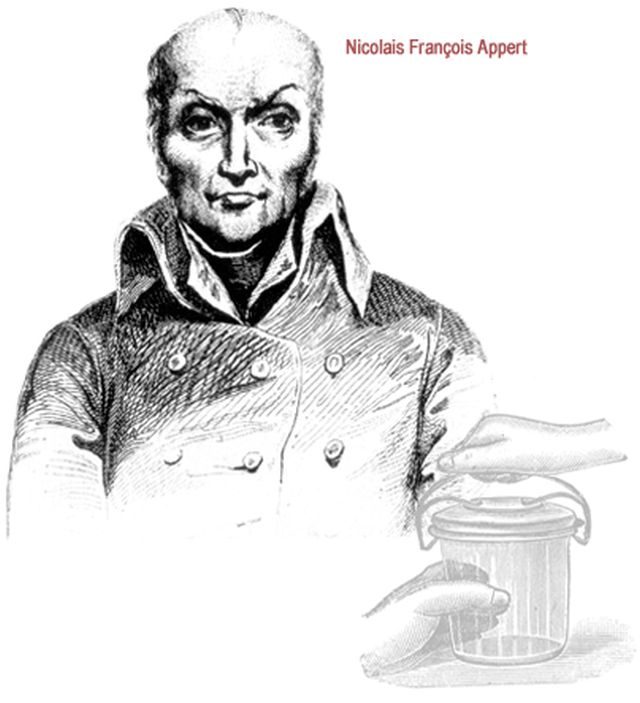

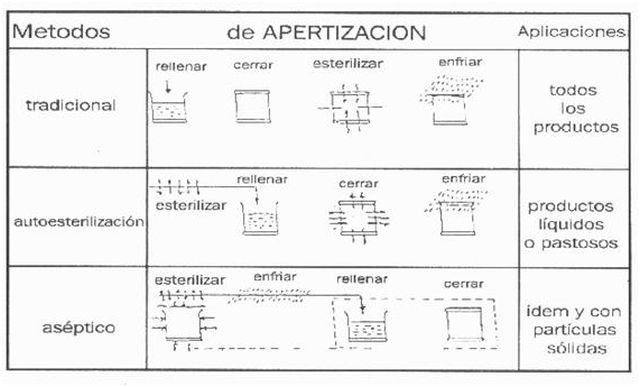

Esa solución se la dio Nicolás Appert, pastelero francés interesado en conseguir que los alimentos se conservaran durante más tiempo. Este pastelero revolucionó el mundo con un método que hoy todos utilizamos y que lleva su nombre, apertización. Puede que esta palabra no les suene, pero ¿y si les digo “conservas”? Todos tenemos alguna lata de tomate o atún en nuestra casa y se lo debemos a él.

Nicolás Appert consiguió que los alimentos se mantuvieran en perfectas condiciones durante largas temporadas aunque no sabía bien por qué, ya que en aquella época no tenía medios para averiguarlo. Para ello utilizó botellas de vidrio con la boca ancha donde introducía los alimentos y que sumergía parcialmente dentro de cazuelas con agua hirviendo (al baño maría). Antes las cerraba especialmente bien con corcho y cera, sujetándolas con alambres para evitar que el aire entrara en ellas. Estudió los tiempos, cantidad y temperatura dependiendo del alimento. Se dio cuenta de la importancia de una estricta higiene a la hora de manipular los alimentos y de que un cierre hermético era clave para que su método funcionara correctamente.

Él no fue consciente en ese momento, pero acababa de descubrir la esterilización por calor. Posteriormente Louis Pasteur consiguió dar una explicación científica a los experimentos de Nicolás Appert. Al igual que Napoleón, Pasteur se subió a hombros de este gigante y le agradeció sus experimentos, ya que gracias a ellos llegó a tirar por tierra la teoría de la “generación espontánea” e inventó la hoy llamada pasteurización. Eso sí, 54 años después que Appert.

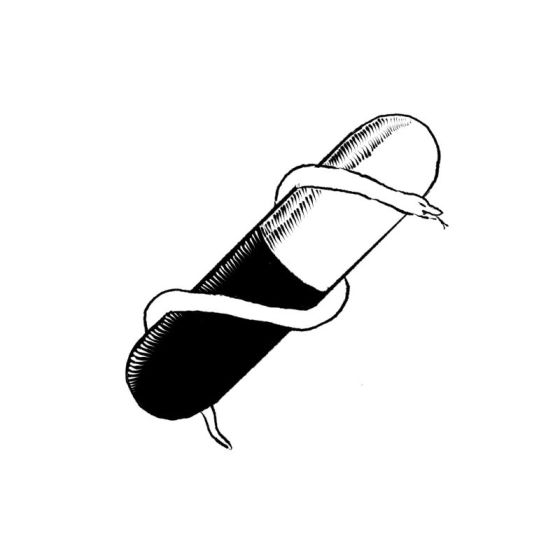

Botella de conservas de Appert

El método de Appert llamó la atención de Napoleón, como no podía ser de otra manera, y comenzó a usarlo para abastecer a la marina francesa. Otorgó a Nicolás el premio de 12.000 francos fruto de un concurso creado para aquel que encontrara una manera eficaz de conservar alimentos (dudosa manera de invertir en ciencia, no lo cuenten por ahí, no vaya a ser que les copien). Con esos 12.000 francos Appert abrió la primera fábrica de conservas que, pese a que fue quemada y destruida en la guerra franco-prusiana, estuvo en activo hasta 1933. No hizo mal negocio Napoleón: 12.000 francos por conquistar el mundo.

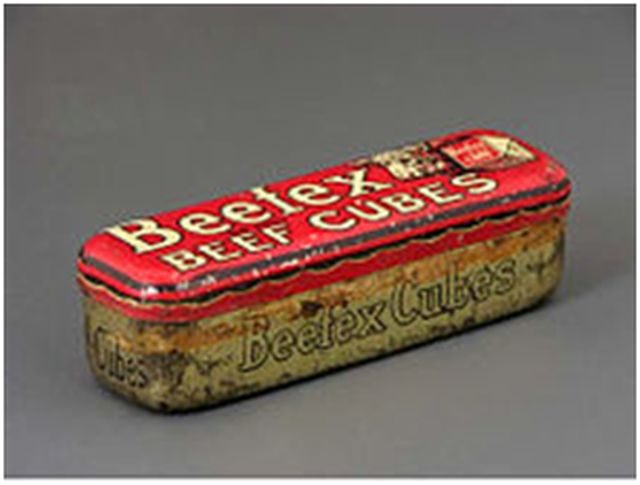

Appert era un hombre inquieto y no dejó nunca de hacer experimentos y, por supuesto, de proporcionarle soluciones a las tropas napoleónicas. Quizá por casualidad se dio cuenta de que, eliminando completamente el agua de un caldo, obtenía una pasta (él la llamaba “cubo de caldo”) a la que si se le incorporaba nuevamente agua, aunque fuera mucho tiempo después, volvía a convertirse en un caldo similar al original. Nicolás Appert inventó el caldo concentrado que tan explotado ha sido posteriormente como recurso para potenciar el sabor en los guisos o simplemente convertirlo de nuevo en caldo.

Recipiente metálico para cubo de caldo de la primera mitad del siglo XX (Museo del Objeto. Ciudad de México).

Como se podrán imaginar, esto fue otra gran revolución para facilitar la alimentación del ejército. Napoleón estaba realmente encantado con Nicolás Appert. Sus descubrimientos consiguieron unas tropas bien alimentadas, que junto a una gran estrategia le llevaron a construir un imperio de unas magnitudes asombrosas.

Basándose siempre en diferentes momentos de la desecación de productos, Appert llegó también a inventar el concentrado de leche, es decir, la leche condensada. Gran cantidad de nutrientes, altamente calórica, de fácil conservación y duradera. Un manjar para quien se encuentra en el frente.

Con alimentos en conserva, comenzando por legumbres, siguiendo por frutas y verduras, con caldo concentrado con el que podían aportar nutrientes en una sopa calentita y la leche condensada, la marina de Napoleón tenía una importante ventaja añadida sobre las tropas de otros países. No había quien pudiera con ellos. Napoleón, gracias a Nicolás Appert había vencido al gran ejército de bacterias que consumían sus alimentos y a terribles enfermedades como el escorbuto que mermaban los recursos humanos de sus contrincantes.

Esto llevó a Nicolás Appert a convertirse en héroe nacional, ganando la medalla de oro de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale por facilitar el acceso a este tipo de alimentos no sólo a la marina y ejército sino a toda la población francesa.

Pero no todo iba a ser fácil para Napoleón, es evidente que no finalizó con éxito su conquista mundial (si no, estaría leyendo esto en francés), y todo comenzó en Rusia. Allí los métodos de Nicolás Appert encontraron un fallo: las botellas en las que se conservaban los alimentos eran frágiles y se rompían, además no se podían apilar con facilidad. Cuando conseguían alcanzar su destino, muchas de ellas llegaban rotas y no se podían aprovechar los alimentos que contenían. Este declive, unido a las adversas condiciones rusas, fue el principio del fin de Napoleón.

Mientras tanto, sus enemigos se habían fijado en el método de Appert, lo mejoraron y encontraron una solución para la fragilidad de los envases. El inglés Durant le pide al rey Jorge la patente del método para conservar alimentos tan sólo dos meses después de que Nicolás publicara el libro “Le livre de tous les ménages ou L’Art de conserver, pendant plusieurs années, toutes les substances animales et végétales” (El libro de todos los hogares o El arte de preservar, durante varios años, todas las sustancias animales y vegetales). Durant, que nunca llegó a fabricar ni una sola lata, vendió esta patente a Bryan Donkin y John Hall, dueños de una fundición donde comienzan a fabricar latas de hierro cubiertas de estaño. Desde luego que era un método más cómodo y práctico para el envío de alimentos a los soldados e igual de eficaz.

Appert también lo intentó, pero ya era tarde, los ingleses ya eran capaces de fabricar alimentos en conserva y con mayores ventajas. Aunque no crean que los ingleses eran tan listos. Tuvieron que pasar 45 años hasta que un americano Ezra J. Warner, inventara el abrelatas. Hasta ese momento se utilizaban navajas o bayonetas, o incluso disparos de fusil para abrir las dichosas latitas.

Nicolás Appert no patenta ninguno de sus métodos anteponiendo las necesidades de la población a sus propios intereses económicos. Lamentablemente muere solo y arruinado en 1841 a los 92 años. Su cadáver es enterrado en una fosa común. Triste final para el pastelero que ayudó a Napoleón a conquistar medio mundo.

Hoy en día nos queda su legado: el caldo concentrado, la leche condensada, la obtención de gelatina y los inicios de lo que posteriormente sería el autoclave: básico para la esterilización tanto de objetos como de las propias conservas.

Aunque no conozcamos el nombre de su método, la apertización, lo utilizamos con frecuencia en nuestros hogares cuando preparamos conservas caseras (háganlo con cuidado, si no cierran herméticamente el envase, puede contaminarse con bacterias peligrosas como el Clostridium botulinum).

Imagen: Mundolatas.com

Ahora, cada vez que añadan un poco de caldo concentrado al guiso o calienten un tarro al baño maría para hacer una conserva, acuérdense del pastelero que revolucionó la conservación de alimentos durante la Revolución francesa y ayudó a ganar a Napoleón la guerra más importante, la de la alimentación.

Este post ha sido realizado por Gemma del Caño (@FarmaGemma) y es una colaboración de Naukas.com con la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU.

Referencias:

Historia y Biografías. Nicolás Appert

Historia de la alimentación militar en Europa durante los siglos XIX y XX. Miguel Krebs. 2008

El gran libro de las conservas. Carol W. Costenbader

Fundación Cotec para la innovación tecnológica. DOCUMENTOS COTEC SOBRE NECESIDADES TECNOLÓGICAS. Conservas Vegetales.

Tatiana Díaz. Octubre 2014. Napoleón y las conservas de alimentos, el inicio militar de un avance científico-tecnológico.

El artículo 12000 francos para conquistar el mundo se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Libros para enamorarse

- El consumo de alcohol para el corazón y las dificultades de divulgar ciencia

- #Naukas14: Experimentos para entender el mundo

Emakume jakintsu horietako bat izan nahi nuke

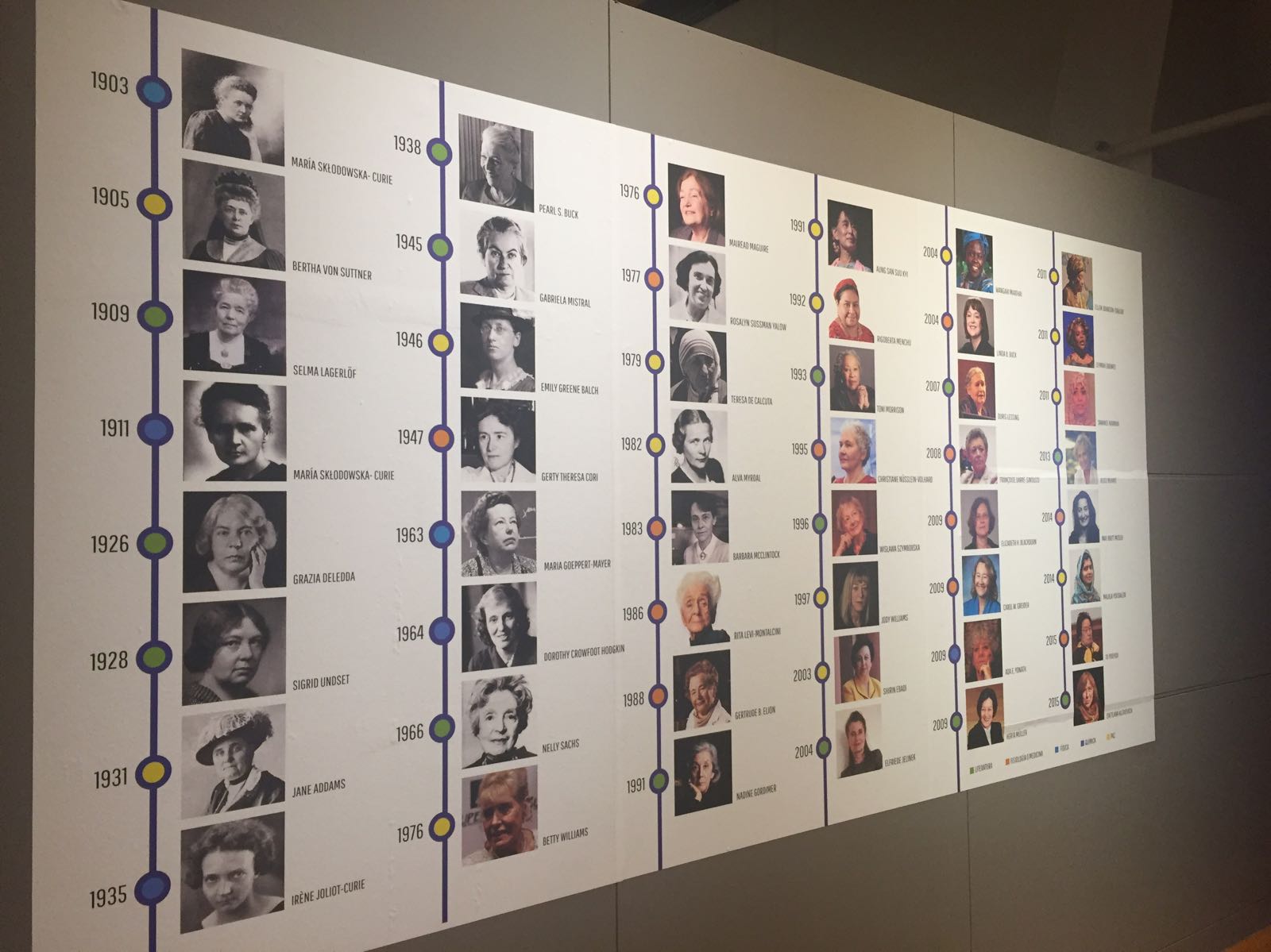

1. irudia: Nobel Saria irabazitako emakumeekin osatutako murala.

Madrilen dagoen Espainiako Natura Zientzien Museo Nazionalera bertaratu da jende andana. Igandea da. Familia ugari ilaran. Oso leku poliglota bilakatu da museoa gainera; alemanieraz, ingelesez eta euskaraz ari da jendea.

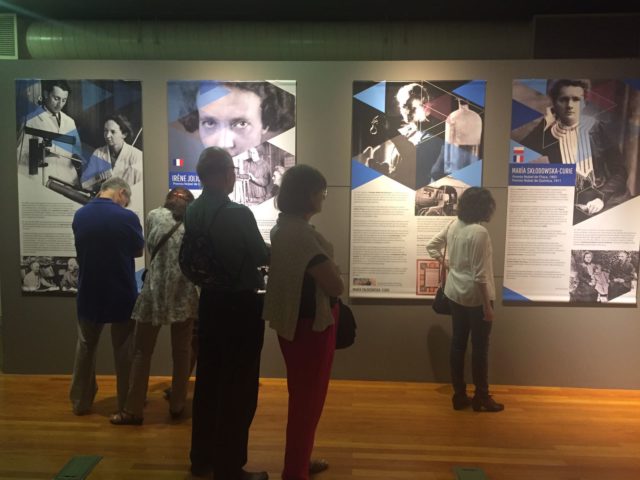

Nobel Sariak irabazi zituzten emakumeen argazkiak ageri dira hormetan; eta horien ondoan, euren ibilbide profesionala laburbiltzen dituzten testu interesgarriak. Horretaz gain, sariekin eta protagonistekin zerikusia duten objektuak bildu dituzte, hala nola eskuizkribuak, Nobel dominak, Nobel oturuntzan erabiltzen zen baxera; eskulturak… Mujeres Nobel erakusketak –martxora arte zabalik– barne hartzen ditu Fisiologia eta Medikuntza, Fisika, Kimika, Literatura eta Bakearen sariak historian zehar irabazi dituzten emakumeen lorpenak. Gainera, azken atalean Concha Espina –ez da soilik hiriko metroko geldialdi bat– idazleari buruzko informazioa aurki daiteke, Literatura Nobel saria irabazteko zorian izan baitzen behin baino gehiagotan.

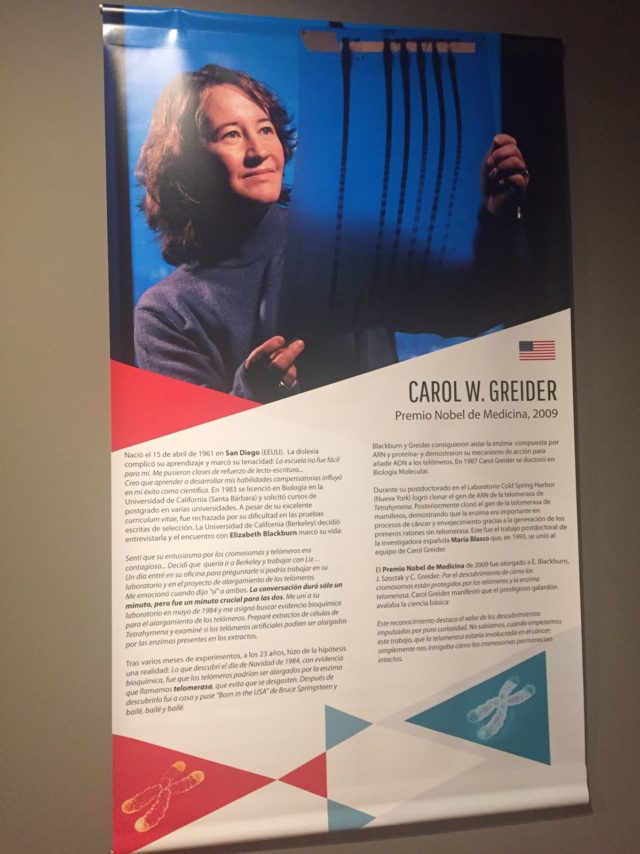

2. irudia: Carol W. Greider 2009ko Medikuntza Nobel saridunaren inguruko kartela.

Aitak ez du ahaztu semearen galdera, ia erregua izan dena. Beraz, hasi zaio azaltzen, adibidez, Maria Sklodowska-Curieren lana, aski ezaguna dena. Umeak agian ez du ulertuko, baina atentzioa eman dio. Material erradioaktiboak ikertu zituen, batez ere uranioa. Birritan irabazi zuen Nobela. Lehena, Fisikakoa 1903an jaso zuen, elementu erradioaktiboekin egindako ikerketengatik. Bigarrena, 1910ean izan zen, Kimika arloan: radioa eta polonioa aurkitzeaz gain, lehenengoa isolatzea lortu zuen.

Horretaz gain ere, kontatu dio, tartean, Ada Yonathen ibilbidea, 2009. urtean Nobela jaso zuen kristalografoarena. Erribosomaren egitura eta funtzioan egindako ikerketengatik lortu zuen saria. “Eta honek? Zer egin zuen?”, esaten dio aitari hanka kolpatuz. Carol Greider, Medikuntza Nobel saridunari begira gelditu zaio semea. Doktoretza ondoko Cold Spring Harbor laborategian telomerasaren ARN genea klonatzea lortu zuen zientzialariak. Horren ondotik, ugaztunetan egitea lortu zuen eta horri esker ikusi zuen entzima horiek pisu handia zutela minbiziaren prozesuan. Maria Blasco ikertzaile espainiarra Greiderren taldean aritu zen, esaterako.

Telomeroek eta telomerasa entzimek kromosomak babesten zituztela ikusi zuen eta aurkikuntza horregatik eman zioten saria, Helen Blackburnekin partekatu zuena; lehen aldia izan zen Nobel sari bat bi emakumek eskuratzen zutela. “Ikerketa honetan hasi ginenean, ez genekien telomerasa minbizian sartuta egongo zenik. Kromosomak bere horretan gelditzeak jakin-mina piztu zigun, besterik gabe”, esan zuten ikertzaileek. Kuriositateak daukan indarra.

3. irudia: Nobel saria irabazi duten emakumeen inguruko erakusketan emakume hauen bizitzari buruzko informazio topa daiteke.

May-Britt Moserren lana aipatzekoa da ere. Garunaren mundua ezagutzeko asmoz, psikologia ikasketak abiatu zituen. Terje Sagvoldenen laborategian hasi zen lanean bigarren seihilekoan. Une hartan, arratoietan hiperaktibitatea ikertzen ari ziren bertako ikertzaileak. Bi urtez, hiperaktibitatean eta arratoien jokabidean sakondu zuen. Bere asmoa, halere, Per Andersenen sailean lan egitea zen. Neurozientzia arloan murgildu nahi zuen baina sail horretan zeuden bakarrak medikuak ziren eta psikologoak ez zituzten aintzat hartzen. Bada, azkenean onartu zuten. Egindako lanari esker, Moserrek frogatu zuen memorian eta ikasketa espazialean eragina zuen zatia hipokanpoaren alde dortsala zela.

Irène Joliot-Curie, Rita Levi-Montalcini, Selma Lagerlöf, Bertha von Sutnner, Teresa Kalkutakoa, Wangari Maathai, Irena Sendler eta Concha Espinak osatzen dute erakusketan ageri diren emakume Nobel saridunen zerrenda. Horiek guztiek badute gauza bat komunean: ez dizkiete gauzak erraz jarri baina atera dira itzaletik. Ume hura ohartu da euren indarraz eta jakintzaz, atea zeharkatu bezain laster honakoa bota duelako ahoz goran: “Aita, nik argi dut. Handia naizenean, emakume jakintsu horietako bat izan nahi nuke”.

———————————————————————–

Egileaz: Uxue Razkin Deiako kazetaria da.

———————————————————————–

The post Emakume jakintsu horietako bat izan nahi nuke appeared first on Zientzia Kaiera.

Por qué la filosofía es tan importante para la educación científica

Subrena E. Smith

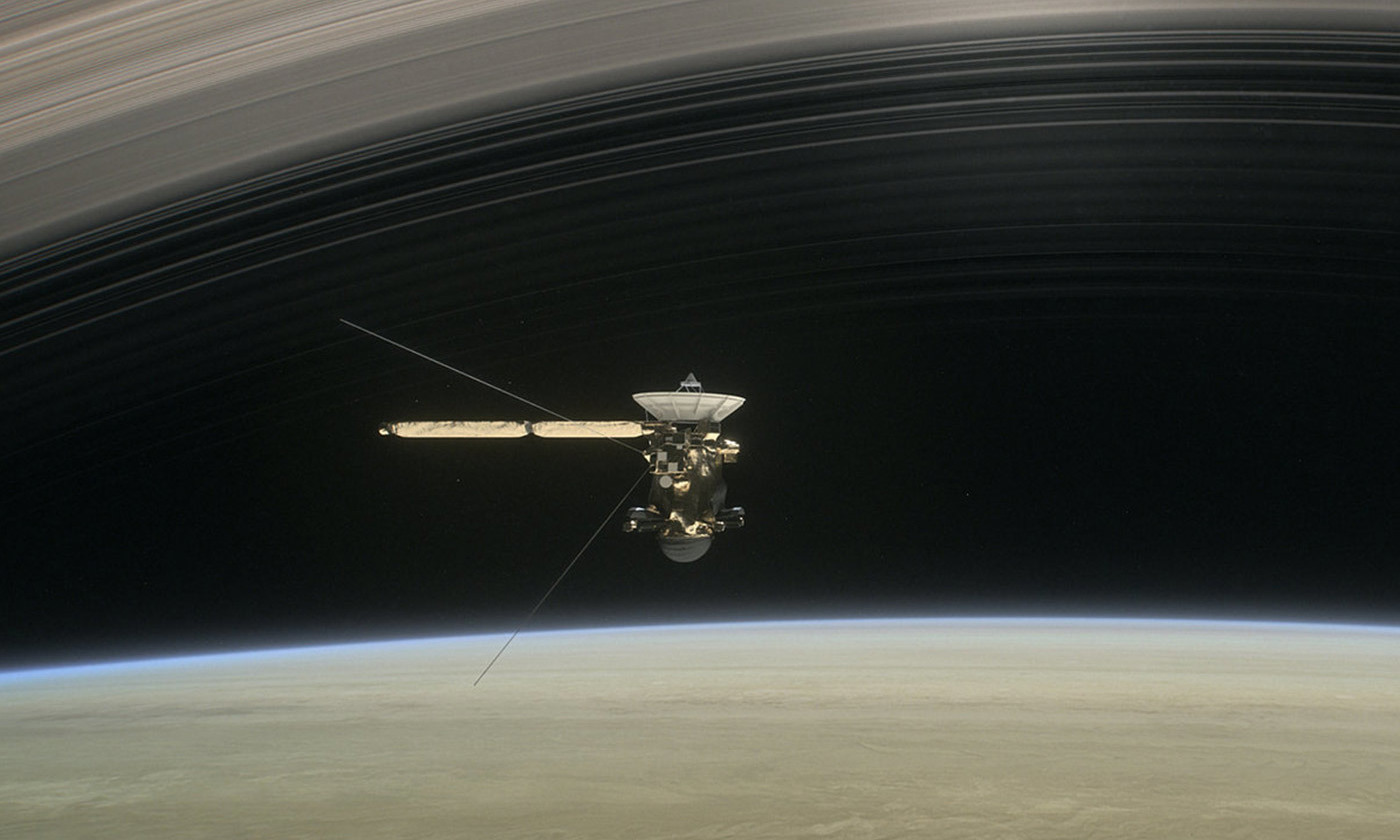

La misión Cassini fue una consecuencia directa de los experimentos mentales de Albert Einstein. Imagen: JPL/NASA

Cada semestre, enseño cursos sobre filosofía de la ciencia a estudiantes de grado en la Universidad de New Hampshire. La mayoría de los estudiantes se matriculan en mis cursos para satisfacer los requisitos de educación general, y la mayoría de ellos nunca antes han asistido una clase de filosofía.