La inflación y el fondo de microondas cósmico

La Facultad de Ciencias de Bilbao comenzó su andadura en el curso 1968/69. 50 años después la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU celebra dicho acontecimiento dando a conocer el impacto que la Facultad ha tenido en nuestra sociedad. Publicamos en el Cuaderno de Cultura Científica y en Zientzia Kaiera una serie de artículos que narran algunas de las contribuciones más significativas realizadas a lo largo de estas cinco décadas.

Cuando pensamos en el origen del universo nos viene a la cabeza el Big Bang: una explosión en la que se creó un Universo muy caliente, el que con el paso del tiempo se ha ido enfriando y donde se han formado las galaxias, estrellas y planetas que ahora vemos en el firmamento. También nos dicen que en el Big Bang se crearon el espacio y el tiempo, así que no había “nada” antes del Big Bang, porque no había “antes”. Los cosmólogos trabajamos en entender como ocurrió el Big Bang, y si realmente hay “antes” o no. De hecho, aunque el Big Bang explica gran parte de lo que es nuestro Universo, hay algunos problemas que no están resueltos, lo que ha llevado a lo que llamamos paradigma de la Inflación; lo que a su vez nos ha llevado a reinterpretar lo que entendemos por el Bang del Big Bang.

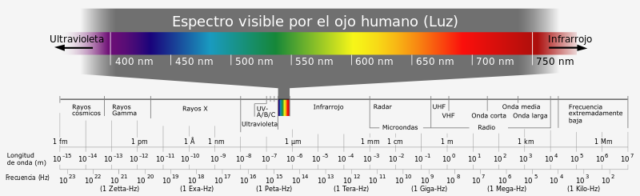

Para entender por qué necesitamos la inflación, y por qué estamos bastantes seguros de que realmente sucedió, tenemos que explicar un proceso físico que ocurrió en el Universo Primitivo: la Radiación de Fondo de Microondas (o CMB en inglés, “Cosmic Microwave Background”). El Universo primitivo está formado, entre otras cosas, por una sopa de electrones, protones y fotones (partículas de luz). Estos tres ingredientes los tenemos también en el Universo actual: la luz que nos llega del sol, o de una bombilla, está formada por fotones. Y casi todo lo demás de nuestro alrededor (incluyéndonos a nosotros mismos) está formado de átomos que a su vez están formados por protones y electrones (y neutrones, pero para nuestro argumento los vamos a obviar).

En el Universo primitivo, estos ingredientes existían, pero no estaban los átomos por un lado y la luz por otro: la temperatura era tan alta (la luz tenía tanta energía) que interactuaba con los átomos rompiéndolos en protones y electrones. Así que todas las partículas formaban una sopa donde todas las partículas chocaban entre ellas. Por lo tanto, las distancias que recorría una partícula de luz eran cortas, ya que nada más empezar su camino chocaba con un electrón.

Recordemos que el Universo se está expandiendo y se está haciendo cada vez más frío, o en otras palabras, las partículas de luz cada vez tienen menos energía. Llega un momento (cuando el Universo tiene más o menos 380000 años) en el que los electrones se unen a los protones, y los fotones no tienen suficiente energía para volver a separarlos. A partir de ese momento, los fotones no chocan con electrones libres, y de repente, la mayoría de fotones simplemente siguen su camino sin ningún tipo de obstáculo… hasta hoy! Ahora mismo estamos recibiendo fotones que empezaron su camino cuando el universo tenía 380000 años, y han viajado durante más de 13000 millones de años hasta llegar a nosotros.

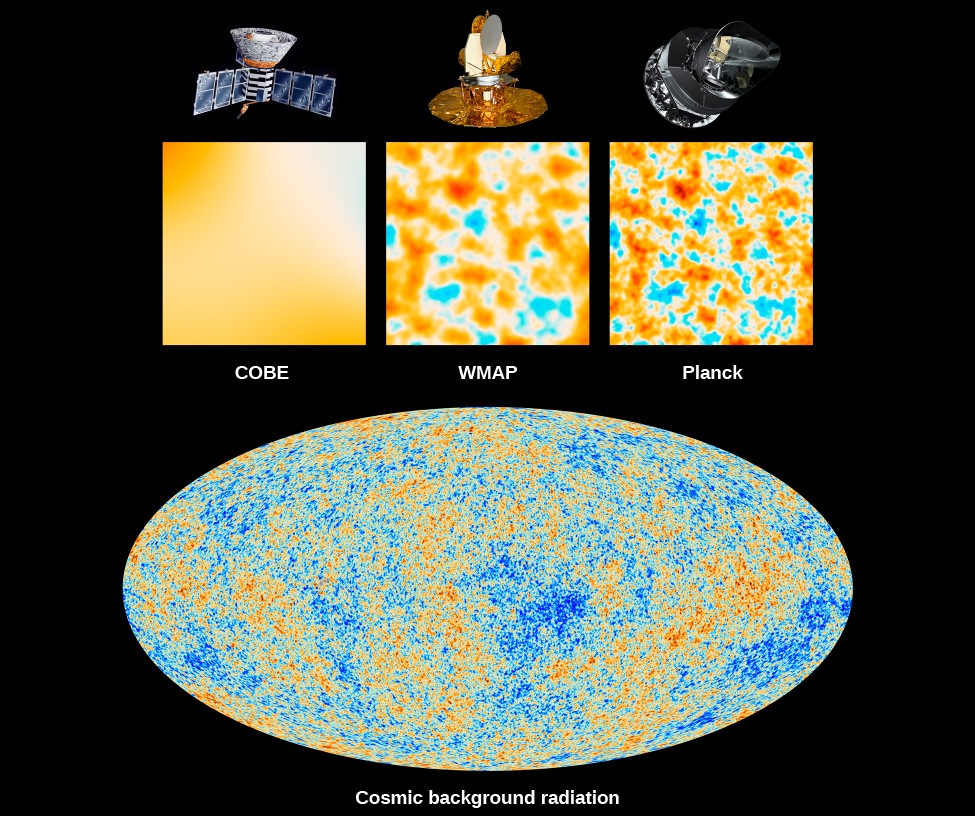

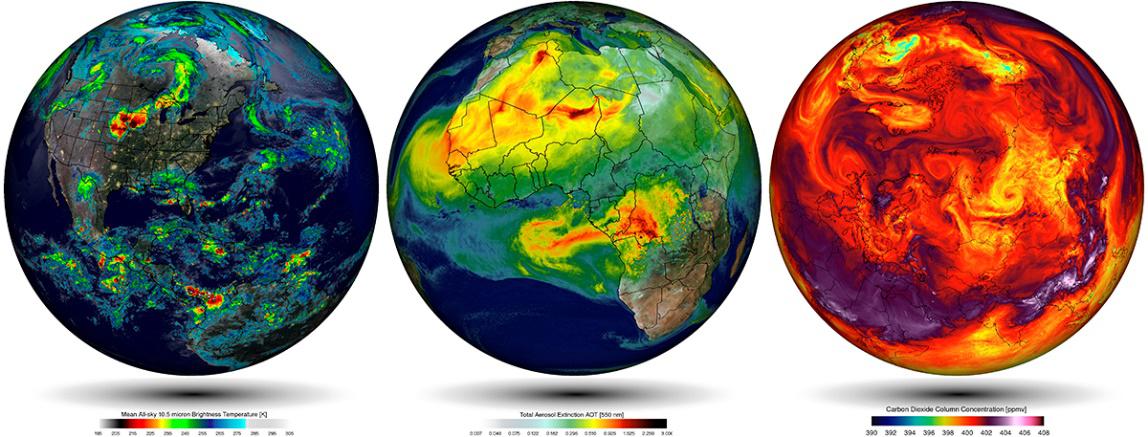

La primera detección del CMB (esos fotones que nos están llegando ahora) en los años 60 marca un hito muy importante en la historia de la Cosmología ya que dio el respaldo definitivo a la idea de que nuestro universo se inició en una gran explosión. Desde entonces ha habido muchos otros experimentos, como por ejemplo COBE (cuyos directores recibieron el Nobel en 2006), WMAP, y más recientemente Planck. Cada uno de estos experimentos ha obtenido una imagen cada vez más nítida, y con mayor resolución de un universo mucho más joven que el actual. Estos avances en la observación del universo primordial han abierto una nueva era, que conocemos como “Cosmología de precisión”. Gracias al apabullante éxito de estos experimentos los cosmólogos hemos podido obtener una gran cantidad de información sobre los primeros instantes del Big Bang y de la física que gobernaba el universo en esos momentos.

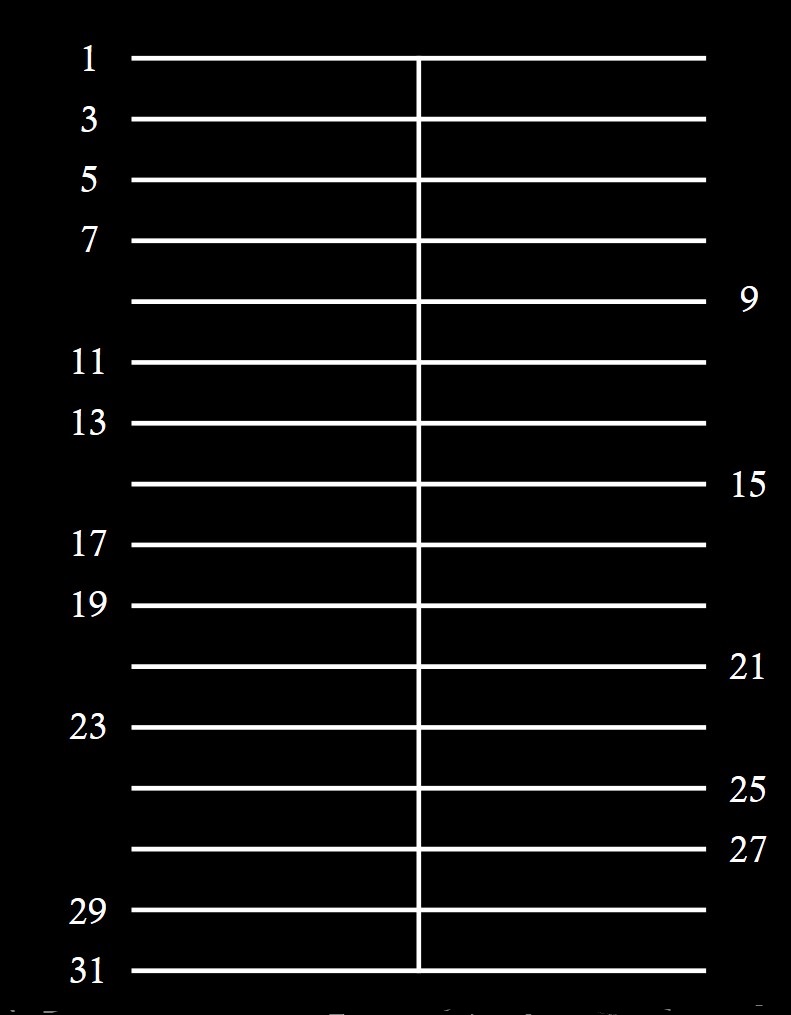

Arriba: Ilustración de los satélites CBE, WMAP y Planck, con una imagen muestra resolución de cada experimento. Abajo: mapa de la radiación del Fondo de Microondas obtenida con Planck. Fuente: Astronomy/OpenStax CNX.

Arriba: Ilustración de los satélites CBE, WMAP y Planck, con una imagen muestra resolución de cada experimento. Abajo: mapa de la radiación del Fondo de Microondas obtenida con Planck. Fuente: Astronomy/OpenStax CNX.Como hemos mencionado arriba, aunque el Big Bang explica mucho, no explica todo. Algunos de los hallazgos de los experimentos del CMB no podían ser explicados por la teoría del Big Bang que había entonces. Faltaban algunos ingredientes (como por ejemplo la materia oscura y la energía oscura). La teoría del Big Bang tampoco explica cómo y por qué ocurrió el «Bang», ni tampoco cómo se crearon las fluctuaciones (pequeñas diferencias) en los fotones del CMB que se observan y que dan lugar a las galaxias que vemos hoy en día. Todo esto requirió un cambio radical de nuestro entendimiento del principio del Big Bang para poder explicar los datos: la inflación.

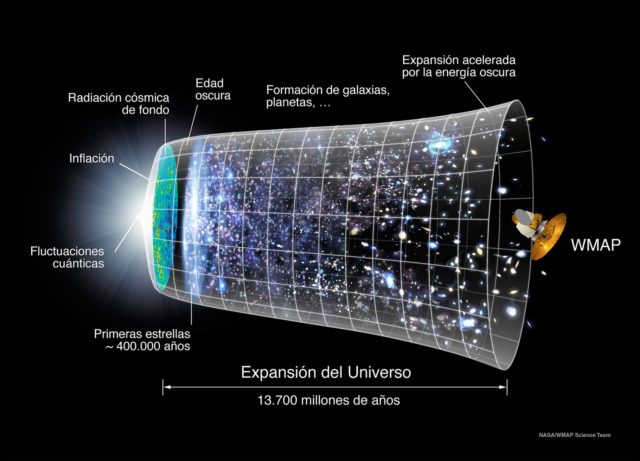

La inflación es un periodo del universo primitivo en el que el Universo crece muchísimo muy rápido. Así, en un periodo de tiempo muy pequeño, el Universo se hace enorme. Eso conlleva que lo que fuera que hubiera al principio de la inflación, se diluye muchísimo; o dicho de otra manera, al final de inflación el universo está vacío. Sin embargo, ese vacío tiene mucha energía. Esto no es lo que vemos hoy en día; necesitamos un proceso para “repoblar” el Universo. A ese proceso se le llama recalentamiento (“reheating” en inglés), y es el que se encarga de “reciclar” la energía de inflación y así crear partículas para que formen galaxias, estrellas y planetas.

Por otro lado, este periodo inflacionario predice la existencia de pequeñas perturbaciones en la energía típica en cada punto del espacio. Esto es debido al efecto de la Mecánica Cuántica durante la inflación. Esto puede parecer contradictorio ya que normalmente asociamos la Mecánica Cuántica a los procesos subatómicos, esto es, a procesos a escalas muy pequeñas. Sin embargo hay que recordar que durante la inflación el universo se expande de forma brutal. Este proceso aumenta de tamaño las pequeñas vibraciones a nivel microscópico debidas a la Mecánica Cuántica hasta hacerlas tan grandes que acaben siendo relevantes a escalas macroscópicas. Este es quizás una de las mayores aportaciones de inflación a la cosmología y pone en contacto dos áreas de conocimiento que difícilmente se encuentran, la Mecánica Cuántica y la gravedad.

Por lo tanto, de pensar que el Universo (y el espacio y el tiempo) se formó en el Big Bang, hemos pasado a pensar que fue el periodo de inflación el que dio lugar a ese Bang que ahora vemos como el origen de todo. Además, tenemos una buena idea de cómo se generaron las perturbaciones necesarias para dar lugar a las estructuras que vemos a nuestro alrededor. Todo esto gracias al modelo inflacionario del universo temprano.

Claro, esto nos lleva a preguntarnos ¿qué pasa antes de la inflación?, ¿cómo ocurre la inflación? Estas son preguntas que aún no tienen una respuesta definitiva. Tenemos varias ideas, ideas en las que trabajamos miembros de la Facultad de Ciencia y Tecnología, unas mejores que otras, pero aún no lo sabemos a ciencia cierta.

Sobre los autores: José Juan Blanco-Pillado y Jon Urrestilla son investigadores en el Departamento de Física Teórica de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU

El artículo La inflación y el fondo de microondas cósmico se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El fondo cósmico de microondas y el espejo de feria

- Inflación caliente à la Higgs

- Defectos moleculares explicarían el fondo cósmico infrarrojo no identificado

Las siliconas son seguras y útiles, pero no convienen a todos los cabellos

Fotografía de Antonio Terron para Telva

Fotografía de Antonio Terron para TelvaEn una búsqueda rápida por internet sobre siliconas en productos capilares nos encontramos con una avalancha de informaciones alarmantes. Si estas alarmas fuesen ciertas, a cuento de qué seguirían existiendo cosméticos para el cabello con siliconas. Las siliconas ni son tóxicas, ni son plásticos. Su uso está permitido por las autoridades sanitarias y cumplen varias funciones en el producto: emolientes, emulsionantes, surfactantes, protectores… Mejoran la apariencia del pelo, le aportan suavidad, brillo, cuerpo, movimiento, facilitan el peinado y evitan el encrespamiento. Sin embargo, algunas siliconas en concreto, las llamadas siliconas no solubles, o las siliconas solubles presentes en mascarillas sin aclarado, pueden apelmazar algunos tipos de cabello, darles aspecto de suciedad y enmascarar un pobre estado de salud.

-

¿Qué son las siliconas?

Las siliconas son una clase de polímero, es decir, son compuestos formados por unidades más simples que se agrupan en cadenas. Estas unidades se denominan siloxanos por contener silicio y oxígeno.

![]()

Las siliconas se pueden describir químicamente como cadenas de átomos alternos de silicio y oxígeno. A su vez, cada silicio está unido a dos radicales orgánicos (R). Estos radicales pueden ser diferentes. Dependiendo de la naturaleza de los radicales y la longitud de la silicona podemos encontrarnos con siliconas volátiles, líquidas, sólidas y con usos diversos. Sus propiedades físicas dependen de la naturaleza de estos radicales orgánicos y de los enlaces débiles que pueden establecer entre sí, afectando a su punto de fusión y a su solubilidad.

-

¿Para qué se usan las siliconas en productos cosméticos como champús, acondicionadores y mascarillas?

Habitualmente las siliconas están presentes en los productos de cuidado del cabello porque funcionan como emulsionantes. Los emulsionantes son compuestos capaces de mantener una mezcla estable entre sustancias que en principio son inmiscibles. Muchos cosméticos tienen fase acuosa y fase oleosa, que serían inmiscibles (como agua y aceite), pero con la incorporación de emulsionantes las mezclas se vuelven homogéneas y estables.

Químicamente esto se logra incorporando grupos polares a los radicales orgánicos, así aumenta la solubilidad en fase acuosa. El proceso más habitual para lograr esto es la etoxilación. Así se obtienen la dimethicone sustituida con grupos epoxi como los dimethicone copolyols. La solubilidad de estas siliconas se mide de acuerdo al HLB. Cuanto mayor es el HLB de una silicona, mayor es su poder emulsionante.

También tienen función emoliente, para suavizar la piel y el cabello. Esta es una de las propiedades que mejor se percibe, ya que afecta a la sensorialidad. Contribuyen a sentir el pelo más limpio, suave y fácil de peinar, reduciendo la fricción.

Las siliconas más insolubles crean una capa protectora sobre el pelo que lo protegen de agresiones externas. Por ese motivo los productos que alargan la coloración de cabellos teñidos suelen contener alguna silicona.

También están presentes en los protectores térmicos, ya que las siliconas crean una capa protectora entre el cabello y las planchas, las tenacillas o el secador.

En champús funcionan como surfactantes y como vehículos, para garantizar la correcta distribución de los componentes del producto y facilitar su aplicación. Como correctores de viscosidad, para que el producto sea más fluido o viscoso. Y como humectantes, para mantener la hidratación del cabello y, por ejemplo, evitar el encrespado.

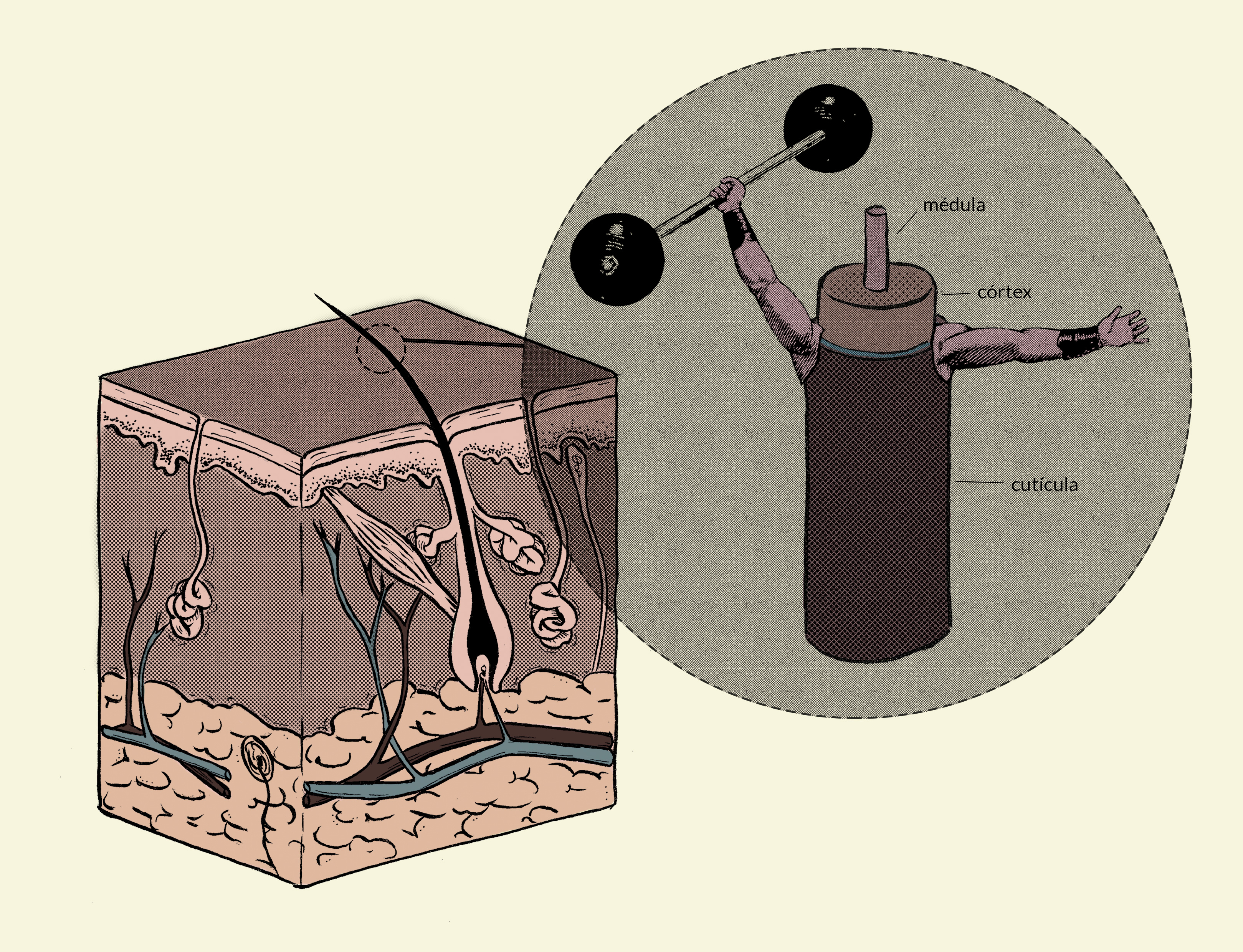

Ilustración de Tamara Feijoo

Ilustración de Tamara Feijoo-

¿Qué siliconas suele haber en los productos del cabello?

Todos los cosméticos cuentan con una lista de ingredientes. Estos se ordenan de mayor a menor cantidad en el producto. Y se nombran con un tipo de nomenclatura internacional denominada INCI. Son siliconas los compuestos que terminan en -methicone, -methiconol y -siloxysilicate, y los que contienen la palabra -siloxane-.

Las siliconas usadas en productos para el cabello se clasifican en: volátiles, solubles en agua e insolubles en agua. Esta es la clasificación que realmente debemos tener en cuenta a la hora de determinar si un producto capilar es o no conveniente para nuestro tipo de cabello.

-

Siliconas volátiles

Las siliconas volátiles contienen radicales orgánicos cíclicos y un bajo peso molecular. Tienen una permanencia muy baja en el cabello. De hecho, si el producto requiere aclarado, las siliconas cíclicas se desvanecen con él. En productos sin aclarado, estas siliconas se volatilizan con el tiempo desapareciendo del pelo.

Estas siliconas son muy útiles para cabellos finos y con poco cuerpo, ya que aportan textura y brillo.

Son siliconas volátiles las siliconas que contienen el prefijo cyclo-: cyclopentasiloxane, cyclomethicone…

-

Siliconas insolubles

Las siliconas insolubles son aquellas que tienen muy baja afinidad por el agua. También se consideran insolubles aquellas que tienen gran afinidad por el cabello a causa de su carga positiva. Ambas se consideran insolubles porque no desaparecen con el aclarado.

Las siliconas insolubles son útiles para dar un aspecto saludable a un cabello que está castigado. No recomponen el cabello, pero sí crean la apariencia de que cierran la cutícula, aportan brillo y movimiento. Esto puede entenderse como una virtud o como un defecto. Es una virtud que un cabello dañado pueda aparentar que está sano. Las siliconas insolubles son ideales para cabellos irrecuperables. No obstante, las siliconas insolubles pueden enmascarar un problema capilar. Es decir, el cabello puede estar dañado y las siliconas depositadas en su superficie nos impiden detectarlo.

Son siliconas insolubles la dimethicone, la amodimethicone, polydimethisiloxane…

Las siliconas insolubles no son aconsejables para cabellos con poco cuerpo, principalmente porque aumentan el peso del pelo y pueden llegar a apelmazarlo o a dar la sensación de cabello sucio. Esto lo que en peluquería se denomina buildup. Si el cabello tiene build up es indicativo de que lleva demasiado tiempo recubierto de siliconas insolubles. Además de afectar a su aspecto, afecta a la capacidad de absorción del pelo. El pelo tiene una estructura bastante abierta, por eso es relativamente sencillo que los principios activos penetren. Un cabello con build up es un cabello inerte.

No obstante, las siliconas no impiden que el pelo respire. Estas expresiones carecen de sentido, ya que el pelo no respira. El pelo está formado por una estructura desvitalizada, no contiene células vivas, así que ni se oxigena, ni respira, ni nada que se le parezca.

El build up tiene fácil remedio y también es fácil prevenirlo. Las siliconas insolubles no permanecen adheridas al pelo para siempre. Prácticamente cualquier tensioactivo es capaz de solubilizarlas y arrastrarlas, dejando el pelo libre de residuos de silicona. Los champús con sulfatos son muy eficaces para enmendar el build up.

También hay productos tipo champú+acondicionador que contienen siliconas insolubles, pero como a su vez contienen tensioactivos suficientemente potentes, las siliconas no quedan adheridas al cabello.

El consejo es que, si tenemos un pelo con poco volumen y con tendencia a apelmazarse, evitemos el uso de siliconas insolubles. En el caso de que usemos este tipo de siliconas porque tenemos el pelo muy castigado, o bien por el calor o el tinte, y solo estas siliconas nos hacen sentirlo jugoso, debemos usar champús con sulfatos al menos dos o tres veces al mes para evitar el buildup.

-

Siliconas solubles

Las siliconas solubles en agua contienen un radical orgánico con cierta polaridad. Esto es lo que las hace solubles en agua.

Si están presentes en productos capilares que necesitan aclarado, no permanecen en el cabello, sino que se van por el desagüe. Son muy útiles a la hora de formular champús más suaves para el cabello y evitar posibles irritaciones provocadas por los tensioactivos.

Si están presentes en productos capilares de acabado, permanecerán sobre el cabello hasta el siguiente lavado, aportando brillo e hidratación sin apelmazar el pelo.

Son siliconas solubles las siliconas que tienen PEG- como prefijo, las que contienen la palabra copolyol, y las que terminan en -methiconol: PEG-3 dimethicone, PEG-10 dimethicone, PEG-11 methyl ether dimethicone, PEG-9 dimethicone, dimethilconol, dimethicone copolyol…

-

Los PEG no son todos siliconas. Los compuestos con silicio tampoco.

Una duda frecuente es si todos los ingredientes que comienzan por PEG son siliconas. No, no todos los PEG son siliconas. PEG es el polietilenglicol. Es un compuesto orgánico que puede estar contenido y enlazado a una silicona para aportarle, entre otras cosas, mayor solubilidad. El número que acompaña a la palabra PEG depende del peso molecular y a su vez está relacionado con la solubilidad.

Para saber si un PEG es una silicona hay que tener en cuenta si la palabra que lo acompaña es o no una silicona. Por ejemplo, sabemos que el PEG-10 dimethicone es una silicona porque contiene el sufijo -methicone. Sin embargo, el PEG-7 glyceryl cocoate no es una silicona.

También es frecuente preguntarse si todos los compuestos que hacen referencia al silicio son siliconas. No es así, hay compuestos con silicio usados en formulación cosmética que no son siliconas. Por ejemplo, ni los silicates ni los silanoles son siliconas. Aunque los nombres se parezcan tanto entre sí, son químicamente diferentes a las siliconas.

-

Siliconas e impacto medioambiental

Algunos consumidores rechazan la presencia de siliconas en sus productos para el cabello bajo la convicción de que todas las siliconas tardan mucho tiempo en biodegradarse y, por tanto, generan cierto impacto medioambiental. Esta creencia se hizo popular porque se ha tendido a comparar las siliconas con los plásticos. Aunque algunos plásticos nos recuerden a las siliconas, químicamente son muy diferentes. Los plásticos son un tipo de polímero hidrocarbonado, mientras que las siliconas están conformadas por siloxanos. Cualquier información en la que encontremos que llaman plásticos a las siliconas, o se diga que las siliconas contienen plástico, o algo similar, podemos dejar de leer y tachar esa información de poco fiable.

Muchas siliconas son fácilmente biodegradables, pero es cierto que otras pueden persistir en el medioambiente. Si las siliconas van a parar a la tierra, allí se descompondrán con cierta facilidad y no supondrán un problema. Sin embargo, las siliconas que van a parar al agua se acumulan con más facilidad. La preocupación por su posible impacto en el medio acuático es reciente, y por eso no se han hecho suficientes estudios científicos al respecto. Por este motivo resulta complejo posicionarse.

Sin embargo, las siliconas más difíciles de biodegradar, las siliconas insolubles, en países en los que el agua se trata en depuradoras antes de ser vertida al mar, quedan retenidas en el proceso, con lo cual no deberían suponer un problema medioambiental.

La dimethicone, el cyclotetrasiloxane (D4) y el cyclopentasiloxane (D5) han suscitado gran preocupación medioambiental, por eso son los compuestos que más se han estudiado. En la actualidad sabemos que, afortunadamente, tanto la dimeticona como el ciclotetrasiloxano se degradan biológicamente. Ambos se degradan a constituyentes inorgánicos: dióxido de carbono, ácido silícico y agua. No se han detectado efectos adversos en los organismos que habitan ambientes susceptibles de contener dimethicone y la cyclotetrasiloxane. Las concentraciones promedio tanto en agua como en subsuelo están muy por debajo del nivel de efectos adversos no observados. Por lo tanto, la evidencia científica indica que la dimethicone y el cyclotetrasiloxane son medioambientalmente amigables. No obstante, algunos laboratorios hace años que tomaron la determinación de eliminar el cyclotetrasiloxane (D4) de sus fórmulas ante la sospecha del posible perjuicio. Por ese motivo es poco frecuente encontrar ese compuesto en cosmética, aunque su uso está aprobado por las autoridades sanitarias.

Con respecto al cyclopentasiloxane (D5), se ha demostrado que cantidades significativas en productos de aplicación sin enjuague, como mascarillas y protectores térmicos, se evaporan durante el uso, con lo cual, no generan ningún impacto medioambiental. Se ha medido que la fracción de estas siliconas que llega al agua es tan pequeña y con tan baja permanencia que se considera insignificante.

-

Resumen y consejos

Las siliconas presentes en los productos capilares son seguras y cumplen varias funciones: emoliente, emulsionante, protector, surfactante… Suavizan el cabello, le dan brillo, cuerpo y además mejoran la sensorialidad de los productos, haciendo que su uso sea más gustoso. No obstante, las siliconas están contraindicadas para ciertos tipos de cabello. Si tu pelo tiende a apelmazarse, las siliconas empeorarán el problema. También, si tu cabello está dañado por el calor y el tinte, las siliconas pueden mejorar mucho su aspecto. Pero esto tiene su cara B, y es que las siliconas pueden enmascarar el verdadero estado de salud de tu pelo. Por estos motivos, si te gustan los productos con siliconas, deberías utilizar champú con sulfatos entre dos y tres veces por semana para evitar su acumulación y prevenir el temido build up.

El consejo de compra es que no hace falta descifrar la lista de ingredientes de los productos capilares. No se pretende que los consumidores sean químicos especialistas en cosmética. La realidad es que la mayor parte de los laboratorios lo ponen fácil cuando indican claramente para qué tipo de cabello está indicado su producto. Fijarse en esto debería ser suficiente.

Por ejemplo, un champú que dice aportar volumen y movimiento difícilmente va a contener siliconas que tiendan a apelmazar el cabello. En cambio, un champú para pelos rizados que dice evitar el frizz, el posible que lo logre por medio de siliconas. Evitará el frizz, pero si nuestro pelo es muy fino, quizá le reste volumen. Esto también pude suceder con los protectores térmicos o los productos de acabado que previenen el encrespado, que como consecuencia pueden crear el efecto de pelo sucio en menos tiempo del habitual.

Los champús y mascarillas reparadoras o los específicos para cabellos castigados por la coloración suelen contener siliconas porque precisamente es eso lo que nuestro pelo necesita para verse sano. Los productos que alargan la coloración también suelen contener siliconas que evitan que el pelo escupa el tinte.

Es interesante fijarse en la fórmula de los champús para entender por qué sirven para lo que sirven, pero no hace falta ir con lupa. La compra debe estar condicionada por las indicaciones para las que se ha formulado ese producto. De hecho, decantarse por un producto solo porque contenga o no siliconas, aunque no esté indicado para nuestro tipo de cabello, es un error. Como siempre ocurre en cosmética, la verdad de un producto no está es sus ingredientes por separado, sino en la fórmula completa.

Sobre la autora: Déborah García Bello es química y divulgadora científica

El artículo Las siliconas son seguras y útiles, pero no convienen a todos los cabellos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El aguacate debería haberse extinguido, pero él no lo sabe todavía

- Puedes llamarlo responsabilidad, pero es censura

- ¿Son útiles los juguetes STEM?

La geometría poética del cubo (2)

Hace unas semanas, como motivo de la exposición LANTEGI, José Ramón Anda, que puede verse en la sala Kubo Kutxa de Donostia-San Sebastián, del 23 de mayo al 25 de agosto de 2019, escribí una primera entrada en el Cuaderno de Cultura Científica titulada, al igual que esta, La geometría poética del cubo . Con esta entrada empezaba una pequeña serie sobre la investigación artística que el genial escultor navarro José Ramón Anda (Bakaiku, Navarra, 1949), una de las figuras fundamentales de la escultura vasca contemporánea, ha realizado de la estructura geométrica que subyace a la figura del cubo, en particular, a través de distintas descomposiciones de este objeto geométrico básico, que simboliza el espacio tridimensional.

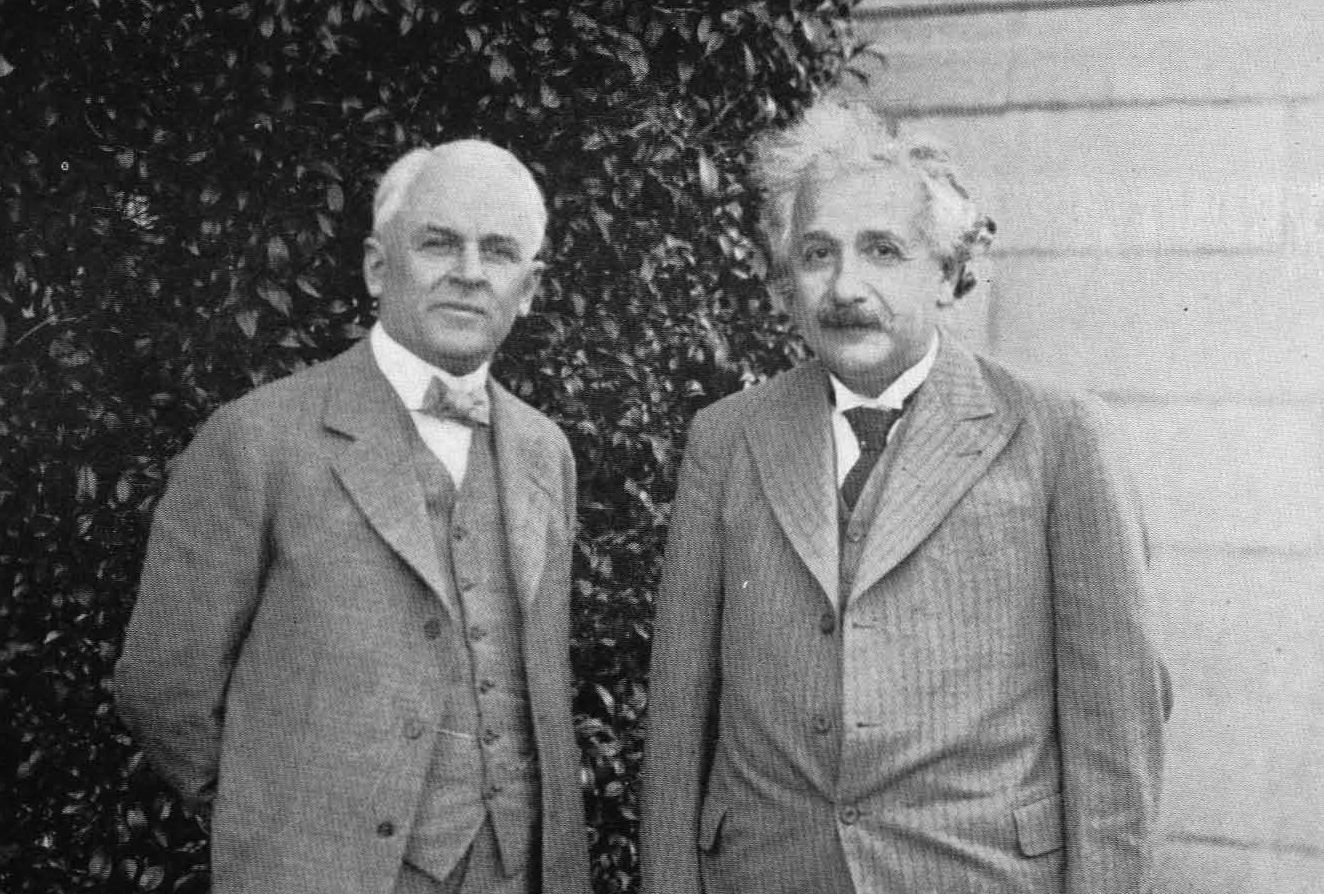

Fotografía en la que estamos el escultor Jose Ramón Anda y yo, Raúl Ibáñez, con motivo del paseo matemático que realicé por la exposición Lantegi, organizada por Kubo Kutxa. Fotografía de Jon Pagola

Fotografía en la que estamos el escultor Jose Ramón Anda y yo, Raúl Ibáñez, con motivo del paseo matemático que realicé por la exposición Lantegi, organizada por Kubo Kutxa. Fotografía de Jon PagolaEn esa primera entrada, centré mi atención en dos descomposiciones singulares del cubo, formadas ambas por tres piezas con una cierta simetría, que había realizado José Ramón Anda cuando empezaba a dar sus primeros pasos en la abstracción geométrica. En particular, una de ellas fue el origen de la genial escultura Descomposición del cubo (1973) y ha sido fundamental en la obra del artista navarro, ya que a partir de la misma han surgido toda una serie de obras, aparentemente sin conexión alguna, pero basadas todas ellas en esta interesante y personal descomposición del cubo, y creadas en diferentes momentos de su carrera artística. Entre las obras que tienen como punto de partida esta descomposición del cubo están Homenaje a Juan de Antxieta (1979 – 1986), Haizean [Al viento] (1978 – 2002), Pilotara [A la pelota] (1980), Basaldeko ateak [Las puertas del bosque] (2011 – 2017), o Acotar el vacío I, II y III (2019), sobre las que puede leerse en la anterior entrada La geometría poética del cubo.

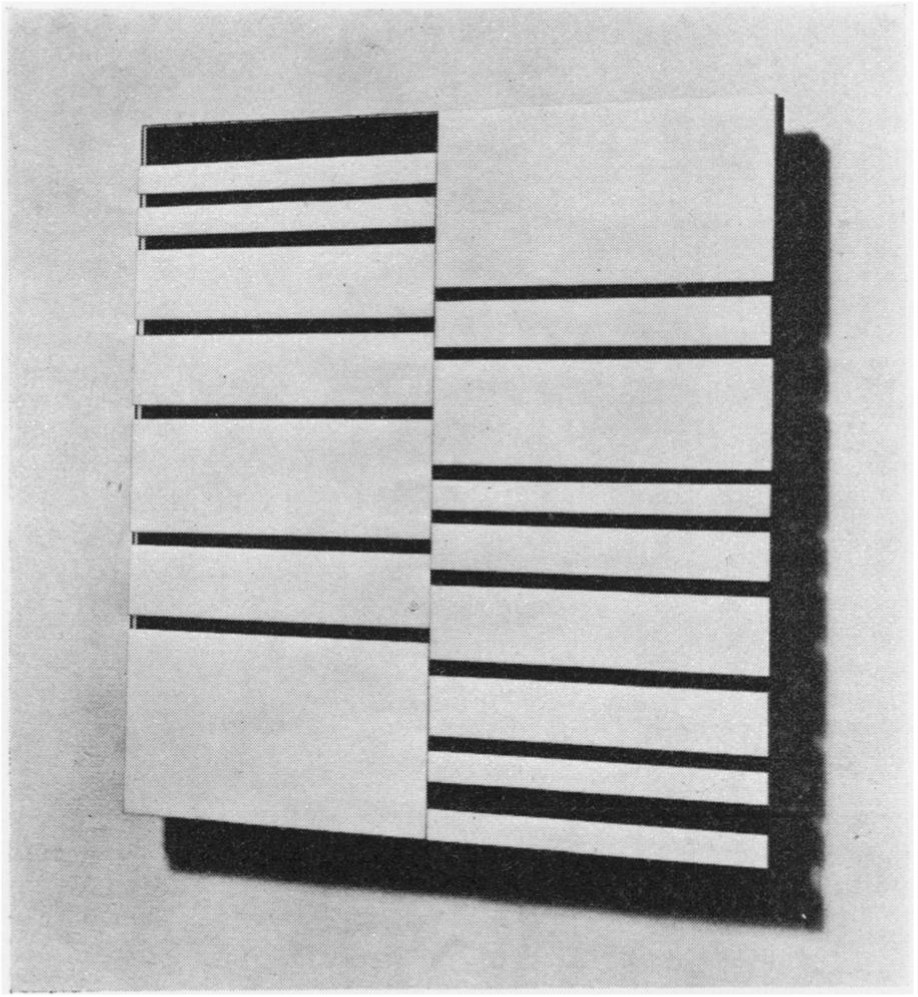

Cuatro montajes diferentes de la obra Descomposición del cubo (1973), de José Ramón Anda, con cuatro de las treinta fotografías que ha realizado el fotógrafo José Luis López de Zubiria de esta dinámica escultura

Cuatro montajes diferentes de la obra Descomposición del cubo (1973), de José Ramón Anda, con cuatro de las treinta fotografías que ha realizado el fotógrafo José Luis López de Zubiria de esta dinámica esculturaEn esta segunda entrega de la serie La geometría poética del cubo vamos a seguir analizando algunas descomposiciones del cubo realizadas por el artista navarro, basadas en lo que en matemáticas llamamos policubos y que le han llevado a crear obras como la genial Zazpiak bat [Las siete, una] (1976), que veremos más adelante.

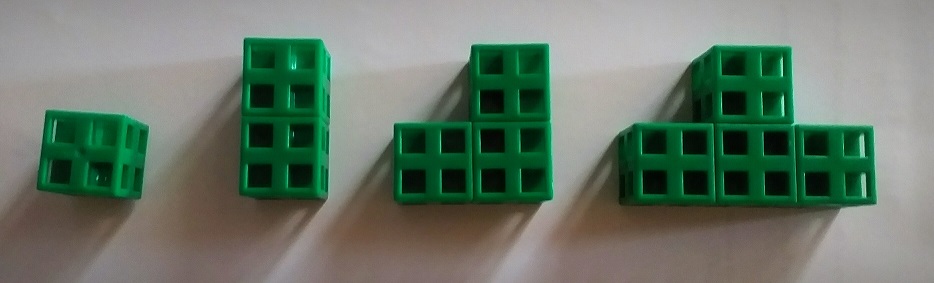

Los policubos son las figuras geométricas tridimensionales que se forman al unir dos o más cubos por alguna de sus caras, e incluso, podemos considerar un único cubo como un policubo trivial.

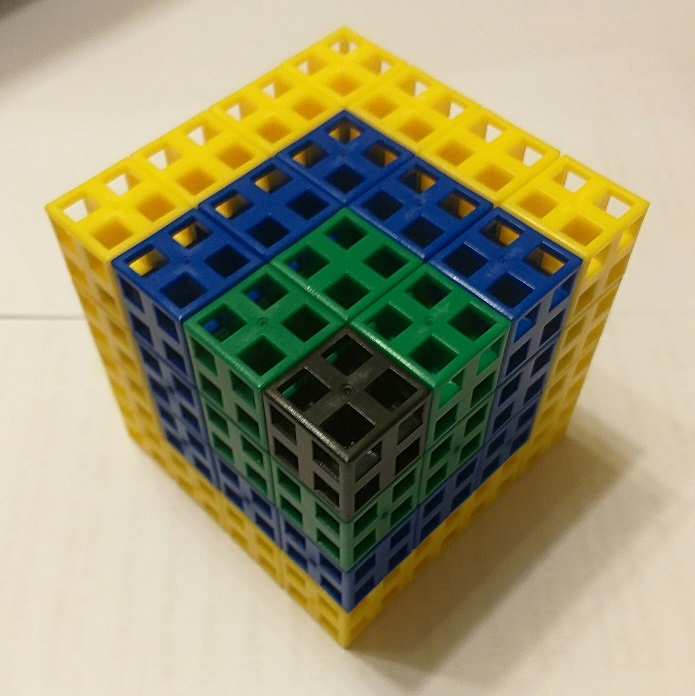

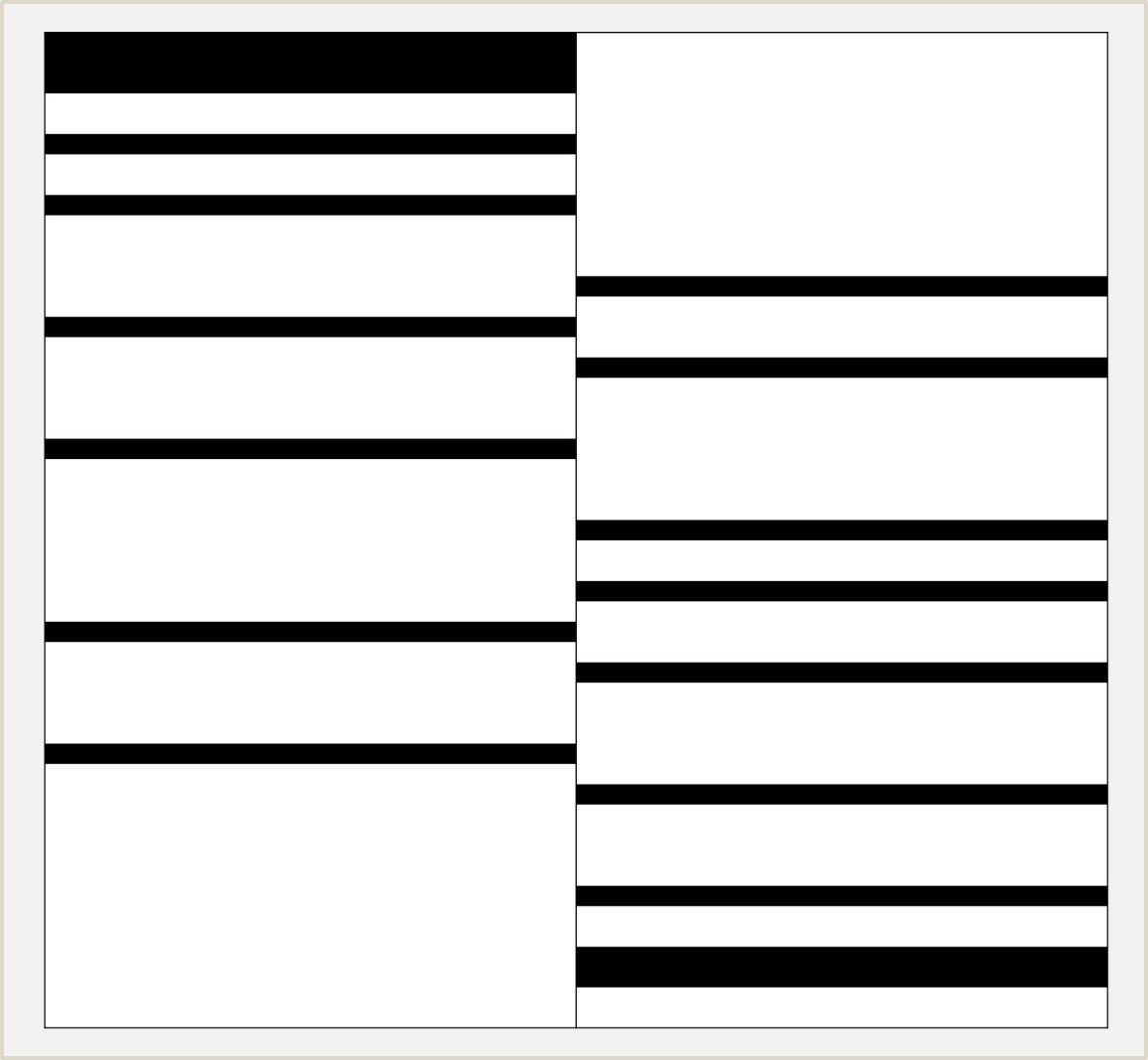

Sencillos policubos, realizados con el material LiveCube, con 1, 2, 3 y 4 cubos pequeños, respectivamente, unidos estos cubos pequeños, dos a dos, por alguna de sus caras

Sencillos policubos, realizados con el material LiveCube, con 1, 2, 3 y 4 cubos pequeños, respectivamente, unidos estos cubos pequeños, dos a dos, por alguna de sus carasEl artista José Ramón Anda realiza, de forma independiente a las matemáticas, una investigación plástica de las descomposiciones del cubo en policubos de la siguiente forma. Considera el cubo como formado por 27 cubos pequeños, es decir, cada lado del cubo está formado por 3 de estos cubos (siendo el cubo grande una estructura 3 x 3 x 3), y lo descompone en diferentes piezas que están formadas por la unión, cara a cara, de algunos de estos cubos pequeños, es decir, estas piezas son policubos.

Las dos descomposiciones del cubo vistas en la entrada La geometría poética del cubo, son dos ejemplos de descomposiciones del cubo 3 x 3 x 3 en policubos. En estos ejemplos, cada una de las descomposiciones estaba formada por tan solo tres policubos de 7, 7 y 13 cubos pequeños. Pero José Ramón Anda investigó muchas más descomposiciones. Algunas de ellas, al igual que las anteriores, de pocas piezas, como las que podemos disfrutar en las dos siguientes imágenes, que son pequeñas maquetas realizadas en buztina (arcilla, en euskera), y que forman parte del taller del escultor.

La primera descomposición, realizada en buztina, cuenta con tres piezas (policubos) de 4, 6 y 17 cubos pequeños. A diferencia, de las dos descomposiciones estudiadas en la anterior entrada, esta es completamente asimétrica, aunque de nuevo dispone de una potente pieza central, y con la particularidad de que dispone de un hueco central.

Maqueta, realizada en arcilla, de una descomposición del cubo en tres piezas, con 4, 6 y 17 cubos pequeños, realizada por José Ramón Anda. Fotografía de Raúl Ibáñez

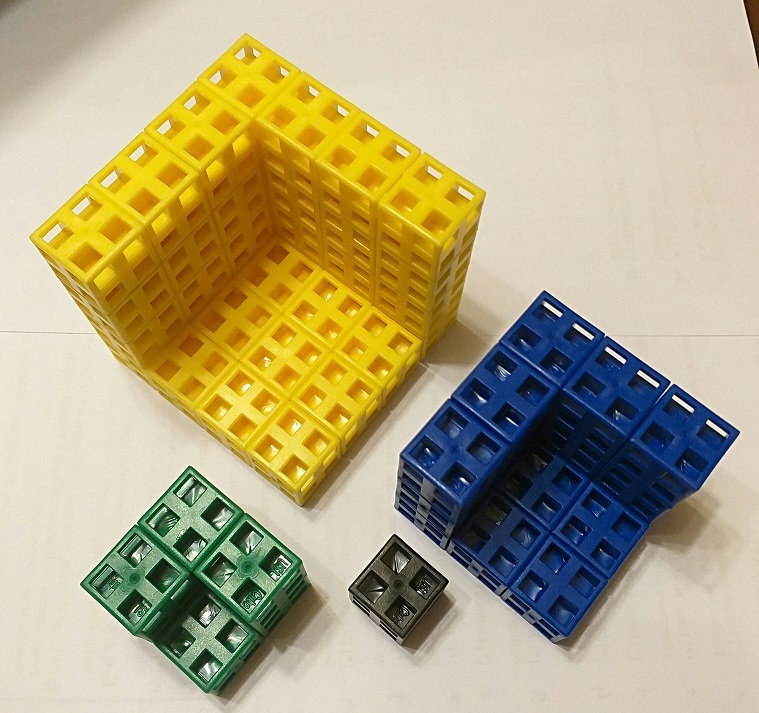

Maqueta, realizada en arcilla, de una descomposición del cubo en tres piezas, con 4, 6 y 17 cubos pequeños, realizada por José Ramón Anda. Fotografía de Raúl IbáñezLa segunda maqueta de una descomposición del cubo que presentamos en esta entrada, también realizada con arcilla, está formada por tres piezas con 1, 8 y 18 cubos pequeños. En esta última descomposición podemos observar la búsqueda de una cierta autosimilitud, es decir, de repetición a escala, de las piezas que la conforman. La pieza más pequeña es un cubo (aunque resulta trivial, es pertinente indicar que es el cubo 1 x 1 x 1), la segunda pieza sería el cubo 2 x 2 x 2, menos la pieza anterior, es decir, menos el cubo 1 x 1 x 1, y la tercera pieza es el cubo 3 x 3 x 3 menos la unión de las dos anteriores, es decir, menos el cubo 2 x 2 x 2.

Maqueta, realizada en arcilla, de una descomposición del cubo en tres piezas, con 1 –esta no está en la imagen-, 8 y 18 cubos pequeños, realizada por José Ramón Anda. Fotografía de Raúl Ibáñez

Maqueta, realizada en arcilla, de una descomposición del cubo en tres piezas, con 1 –esta no está en la imagen-, 8 y 18 cubos pequeños, realizada por José Ramón Anda. Fotografía de Raúl IbáñezDe hecho, esta descomposición podría ampliarse a cubos más grandes de forma recurrente. Cada cubo de orden n, es decir, formado por n x n x n cubos pequeños, estaría descompuesto por las piezas de la descomposición del cubo de orden n – 1, más la pieza que consiste en todos los cubos pequeños que están en el cubo de orden n, pero no en el de orden n – 1. Por ejemplo, el cubo 4 x 4 x 4 estaría formado por 4 piezas, a saber, las tres anteriores de la descomposición de José Ramón Anda y la última sería el cubo 4 x 4 x 4 menos la unión de las anteriores, que es el cubo 3 x 3 x 3.

Descomposición del cubo 4 x 4 x 4, realizado con piezas del material LiveCube, siguiendo la idea del escultor José Ramón Anda

Descomposición del cubo 4 x 4 x 4, realizado con piezas del material LiveCube, siguiendo la idea del escultor José Ramón AndaSin embargo, otras descomposiciones del cubo en policubos, investigadas por José Ramón Anda, estaban formadas por más piezas. En particular, el artista navarro estaba interesado en descomposiciones con siete piezas. El motivo era la realización de una escultura que materializara el lema “zazpiak bat” (las siete, una), que reivindica la unión política de los siete territorios en los que se manifiesta la cultura vasca. Como indica la Auñamendi Eusko Entziklopedia, esta expresión toma cuerpo en el siglo XIX, aunque tiene sus antecedentes en el siglo XVIII y se populariza en el siglo XX. En concreto, en referencia directa al lema podemos leer: “el Zazpiak Bat como lema y divisa empieza a perfilarse ya en un poema acróstico de Felipe Casal del año 1891 titulado Ama Euskarari. Zazpiak Beti bat, «A la madre euskera. Las siete (provincias) siempre unidas«; y será al año siguiente en las Grandes Fêtes Internationales du Pays Basque, organizadas por el municipio de San Juan de Luz bajo el patronazgo de Antoine d’Abbadie, cuando aparece ya en los carteles el escudo de las siete provincias”.

A continuación, mostramos una maqueta de buztina con una descomposición del cubo en siete policubos, los cuales están formados por 1, 3, 3, 3, 4, 6 y 7 cubos pequeños. Tres de las piezas son policubos iguales, formados por 3 cubos pequeños y con forma de L y otras tres piezas son “esquinas” con diferente número de piezas cada una, 4, 6 y 7, las cuales se completan con un policubo trivial.

Maqueta, realizada en arcilla, de una descomposición del cubo en siete piezas, con 1, 3, 3, 3, 4, 6 y 7 cubos pequeños, realizada por José Ramón Anda. Fotografía de Raúl Ibáñez

Maqueta, realizada en arcilla, de una descomposición del cubo en siete piezas, con 1, 3, 3, 3, 4, 6 y 7 cubos pequeños, realizada por José Ramón Anda. Fotografía de Raúl IbáñezAunque, José Ramón Anda investigó muchas otras descomposiciones, en particular, la que dio lugar a la escultura Zazpiak bat [Las siete, una] (1976), realizada en madera de roble, que mostramos en la siguiente imagen.

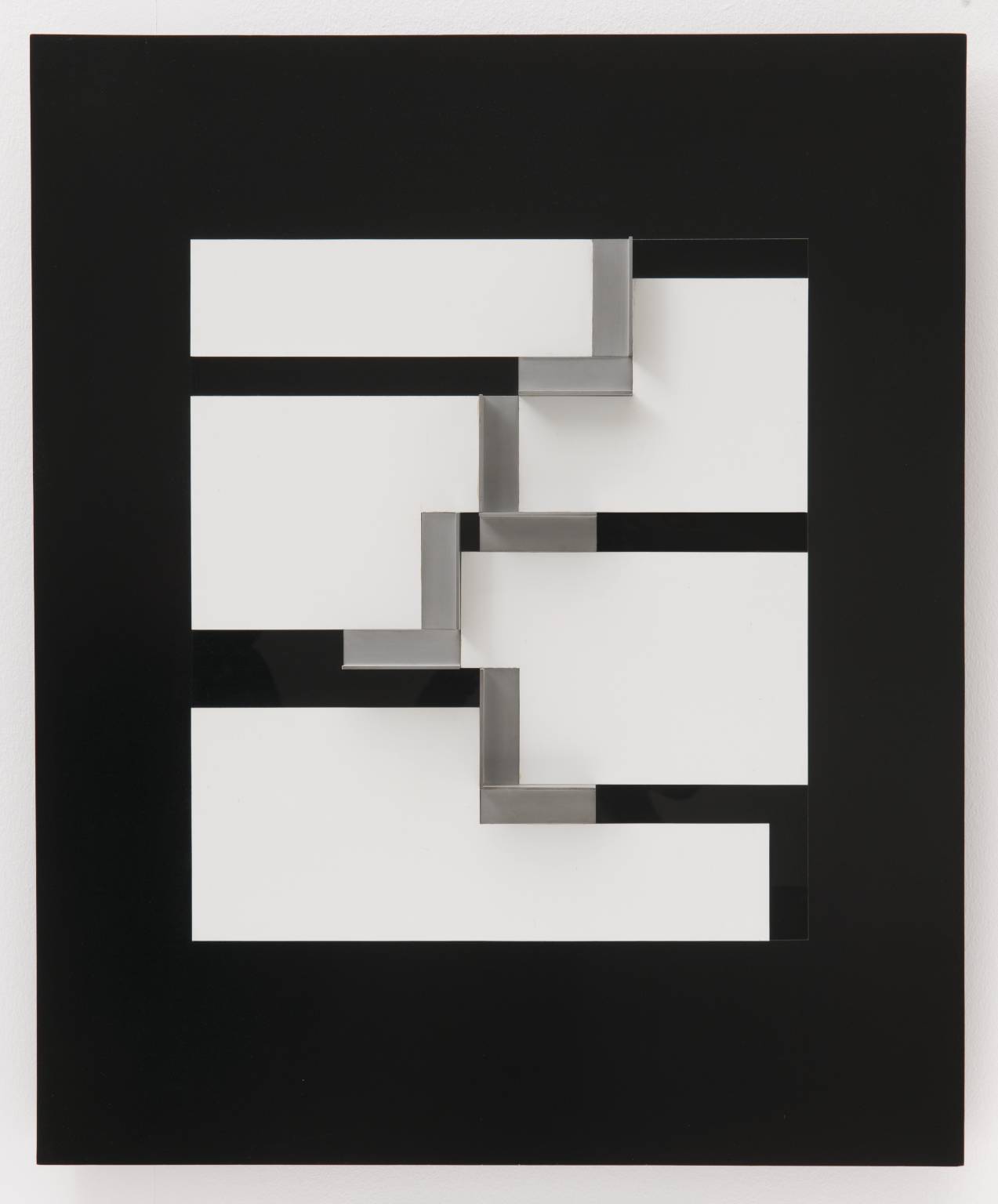

Escultura Zazpiak bat [Las siete, una] (1976), de José Ramón Anda, en la posición en la que las siete piezas de la obra forman un cubo. Escultura realizada en roble y de unas dimensiones de 18 x 18 x 18 cm

Escultura Zazpiak bat [Las siete, una] (1976), de José Ramón Anda, en la posición en la que las siete piezas de la obra forman un cubo. Escultura realizada en roble y de unas dimensiones de 18 x 18 x 18 cm Escultura Zazpiak bat [Las siete, una] (1976), de José Ramón Anda, con las siete piezas desplegadasEn la anterior imagen se puede distinguir bien la estructura geométrica de cada una de las piezas que componen la escultura. Son siete piezas formadas por 1, 2, 4, 4, 5, 5 y 6 cubos pequeños, pero todas ellas piezas distintas entre sí.

Escultura Zazpiak bat [Las siete, una] (1976), de José Ramón Anda, con las siete piezas desplegadasEn la anterior imagen se puede distinguir bien la estructura geométrica de cada una de las piezas que componen la escultura. Son siete piezas formadas por 1, 2, 4, 4, 5, 5 y 6 cubos pequeños, pero todas ellas piezas distintas entre sí.

En esta escultura podemos apreciar de nuevo, ya lo comentamos en la anterior entrada para la escultura Descomposición del cubo (1973), tres características fundamentales de la filosofía artística del escultor navarro. La primera es que José Ramón Anda concibe sus esculturas para que sean tocadas, para que pueda percibirse la forma, la textura o los materiales de cada escultura, no solo a través de la vista, sino que también mediante el tacto. Además, Zazpiak Bat [Las siete, una] (1976) es también una obra dinámica, que puede tomar diferentes formas en función de la persona que interaccione con la escultura, una de ellas el cubo tridimensional que a partir de cuya descomposición se genera. Y, además, el escultor de Bakaiku no elige una forma fija para la escultura, sino que la pieza encierra en sí misma, el germen de todas las posibles formas que se generan a partir de ella.

Aunque en esta pieza encontramos un par de diferencias significativas respecto a la escultura Descomposición del cubo (1973). La primera es que, al disponer de más piezas, se produce la curiosa circunstancia de que ya solo el intentar montar el cubo generador a partir de las siete piezas separadas es un pequeño reto, que convierte a esta escultura dinámica en una especie de puzle geométrico, de juego. De esto ya se dio cuenta José Ramón Anda, que hizo dos versiones de Zazpiak bat para una ikastola de la zona en la que tiene su taller, la ikastola Andra Mari de Etxarri Aranatz, para que los niños y niñas de la misma jugaran con ella. La segunda diferencia también está relacionada con el hecho de tener más piezas, ya que esto ofrece una mayor versatilidad en las formas que se pueden generar a partir de ella.

Mi propia versión del cubo de José Ramón Anda, realizado con las piezas del material LiveCube, para poder jugar, manipularla y crear diferentes montajes de la escultura

Mi propia versión del cubo de José Ramón Anda, realizado con las piezas del material LiveCube, para poder jugar, manipularla y crear diferentes montajes de la esculturaLa investigación plástica que realiza José Ramón Anda del cubo se produce al margen de las matemáticas. Sin embargo, cuando algunas personas del ámbito de las matemáticas observamos una escultura como Zazpiak bat (1976), no podemos dejar de relacionarla con algunos puzles geométricos que han sido creados dentro de la matemática recreativa, como el cubo soma (véase la entrada Cubo soma: diseño, arte y matemáticas), que también está formado por 7 piezas, los 7 policubos irregulares con 4, o menos, cubos pequeños, o el cubo de Steinhaus, formado por 6 piezas.

Las siete piezas del cubo soma, en la versión a color y magnética que ha sacado la empresa Lúdilo bajo el nombre cubimag

Las siete piezas del cubo soma, en la versión a color y magnética que ha sacado la empresa Lúdilo bajo el nombre cubimagEste es un nuevo ejemplo de cómo dos investigaciones paralelas, una artística y otra matemática, puede llevar a resultados relacionados.

En esos últimos años de la década de 1970, José Ramón Anda realiza otra versión muy interesante de la escultura Zazpiak bat, que podemos relacionar con otro objeto matemático, los fractales (concepto matemático que el escultor desconoce cuando realiza esta creación artística), o más concretamente, con una de sus propiedades, la autosemejanza, es decir, la repetición a escala.

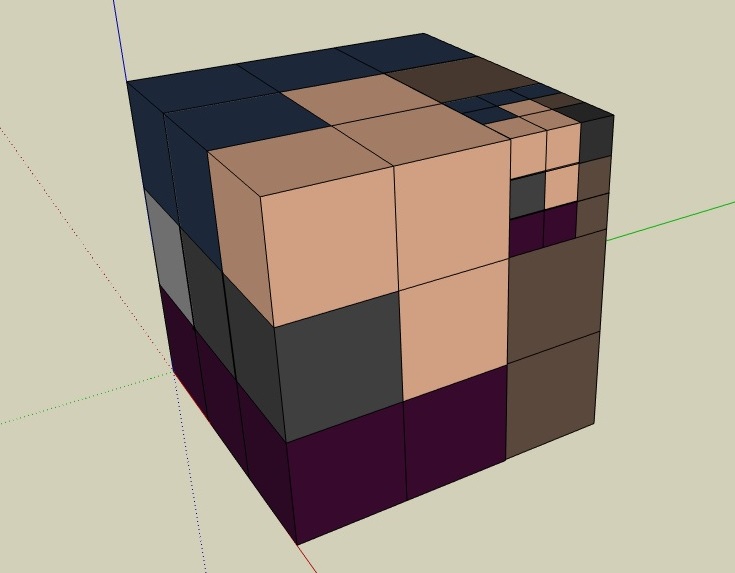

La nueva versión de la escultura Zazpiak bat [Las siete, una], también realizada en madera de roble y con un tamaño de 18 x 18 x 18 cm, toma como base la anterior descomposición del cubo en siete piezas, pero montado de tal forma que el policubo trivial, es decir, la pieza con un solo cubo pequeño, está en una esquina superior. Y sobre este pequeño cubo, José Ramón Anda realiza de nuevo la descomposición en siete piezas. Es decir, la nueva escultura Zazpiak bat está formada por dos descomposiciones del cubo a diferentes escalas. Esta escultura fue expuesta, y vendida, en una exposición individual organizada en la Librería Axular, de Vitoria-Gasteiz, en 1979, pero no se conserva ninguna imagen de la misma. Por este motivo, he realizado un sencillo modelo de la escultura con el programa SketchUp.

Modelo, realizado con el programa SketchUp, de la versión fractal de la escultura de José Ramón Anda, Zazpiak bat (década de 1970), realizada originalmente en madera de roble y de un tamaño de 18 x 18 x 18 cm

Modelo, realizado con el programa SketchUp, de la versión fractal de la escultura de José Ramón Anda, Zazpiak bat (década de 1970), realizada originalmente en madera de roble y de un tamaño de 18 x 18 x 18 cmLa investigación geométrico-plástica que realiza el escultor José Ramón Anda de la figura del cubo, no se limita a las descomposiciones mediante policubos, sino que también investiga otras propiedades de este objeto geométrico. Por ejemplo, una de ellas está relacionada con las secciones del cubo, empezando por un vértice, que consisten en triángulos y hexágonos. Precisamente, la escultura que ya mostramos en La geometría poética del cubo, titulada Nahi eta ezin [Querer y no poder] (1975), está relacionada con esta propiedad geométrica.

Sin embargo, me gustaría terminar esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica con una hermosa maqueta, realizada una vez más con buztina, de una gran riqueza geométrica y plástica, que analiza la existencia de un tetraedro regular dentro del cubo.

Maqueta de buztina del escultor José Ramón Anda, basada en la existencia de un tetraedro regular dentro de un cubo. Fotografía de Raúl Ibáñez

Maqueta de buztina del escultor José Ramón Anda, basada en la existencia de un tetraedro regular dentro de un cubo. Fotografía de Raúl IbáñezComo se puede apreciar en la anterior imagen, los seis lados del tetraedro (recordemos que un tetraedro es uno de los cinco solidos plátónicos, es decir, poliedros regulares, que existen y que está formado por cuatro caras triangulares –podemos decir que es una pirámide de base triangular-, seis lados o aristas y cuatro vértices) son las seis diagonales del cubo, luego todas de la misma longitud, en el que está incluido el tetraedro.

Fotografía de las esculturas de José Ramón Anda, Obelisco (1999-2003), en madera de roble, 79 x 16 x 19 cm, y Obelisco II (2000-2001), en madera de boj, 37 x 10,5 cm, en la exposición LANTEGI, José Ramón Anda, en la sala Kubo Kutxa de Donostia-San Sebastián. Fotografía de Raúl Ibáñez

Fotografía de las esculturas de José Ramón Anda, Obelisco (1999-2003), en madera de roble, 79 x 16 x 19 cm, y Obelisco II (2000-2001), en madera de boj, 37 x 10,5 cm, en la exposición LANTEGI, José Ramón Anda, en la sala Kubo Kutxa de Donostia-San Sebastián. Fotografía de Raúl IbáñezBibliografía

1.- Jose Ramón Anda (escultor), Javier Balda (comisario), Lantegi, José Ramón Anda (catálogo), Sala Kubo Kutxa (Donostia-San Sebastián), 23 de mayo – 25 de agosto de 2019, Kutxa Fundazioa, 2019.

2.- Página web de la Sala Kubo Kutxa

3.- Página web del artista José Ramón Anda

4.- Jose Ramón Anda (escultor), Javier Balda (comisario), José Ramón Anda. Causa formal y materia – Kausa formala eta materia, Museo Oteiza (Alzuza, Navarra), 21 de junio – 1 de octubre de 2017, Fundación Museo Oteiza, 2017.

5.- Jose Ramón Anda (escultor), Javier Balda (comisario), José Ramón Anda, Denboraren aurkako formak, Formas contra el tiempo, Museo de Bellas Artes de Bilbao, 7 de mayo – 9 de septiembre de 2012, Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2012.

6.- Auñamendi Eusko Entziklopedia: zazpiak bat

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de la Cátedra de Cultura Científica

El artículo La geometría poética del cubo (2) se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La geometría poética del cubo

- El cubo soma: diseño, arte y matemáticas

- Arte y geometría del triángulo rectángulo: Broken Lights

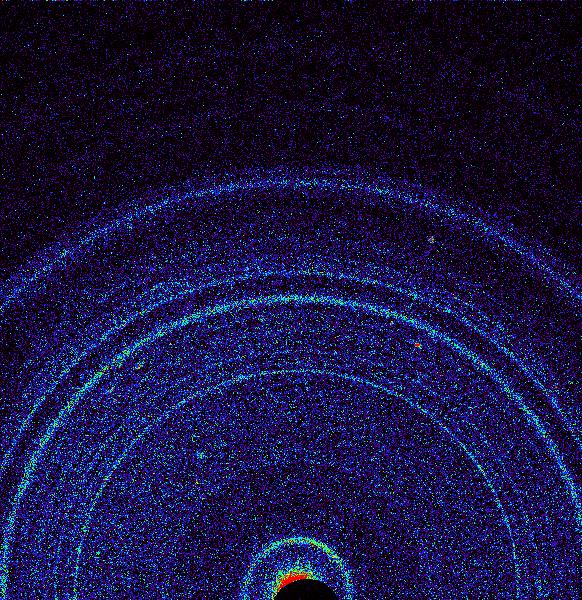

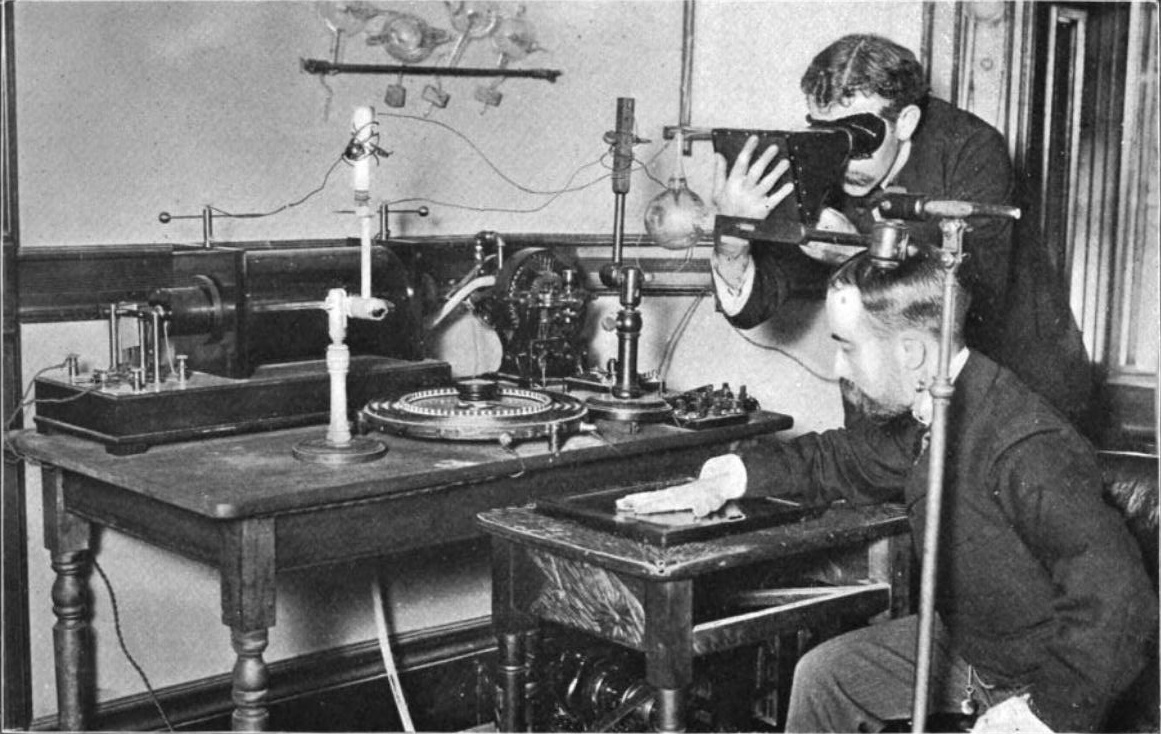

Rayos X, ¿ondas o partículas?

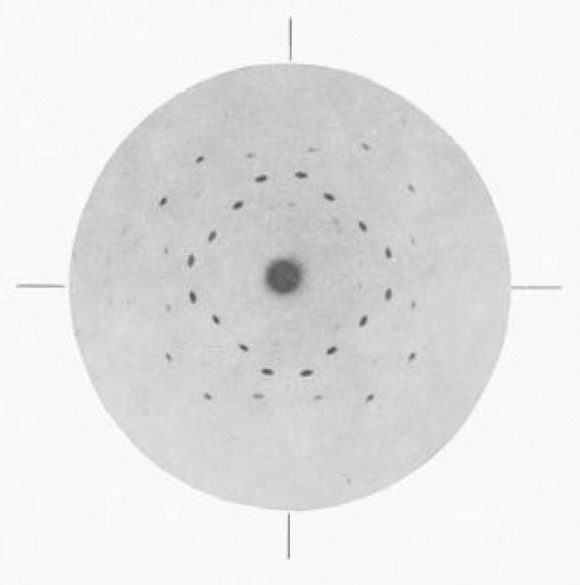

Primera difracción de rayos X efectuada por el CheMin (rover Curiosity) del suelo marciano. Fuente: NASA/JPL-Caltech/Ames

Primera difracción de rayos X efectuada por el CheMin (rover Curiosity) del suelo marciano. Fuente: NASA/JPL-Caltech/AmesUn problema que despertó un gran interés tras el descubrimiento de los rayos X se refería a la naturaleza de estos rayos misteriosos. A diferencia de las partículas cargadas (electrones, por ejemplo), no se desviaban por los campos magnéticos o eléctricos. Por lo tanto, parecía que tenían que ser partículas neutras u ondas electromagnéticas.

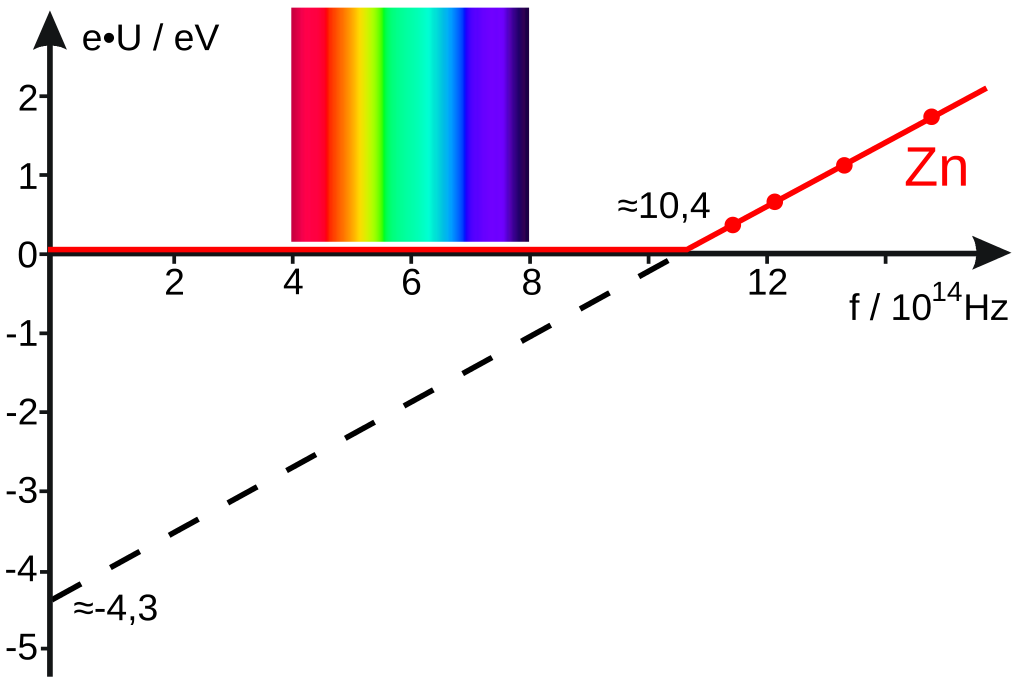

Era difícil elegir entre estas dos posibilidades. Por una parte, no se conocían partículas neutras de tamaño atómico (o más pequeñas) que tuvieran el poder de penetración de los rayos X. La existencia de unas partículas así sería extremadamente difícil de probar, porque no había manera de interactuar con ellas [1]. Sin embargo, se encontró que los rayos X tenían propiedades cuánticas, lo que significaba que también exhibían un comportamiento similar a las partículas. Por ejemplo, pueden causar la emisión de electrones de los metales. Estos electrones tienen mayores energías cinéticas que los producidos por la luz ultravioleta [2]. Por lo tanto, los rayos X también requieren de la teoría cuántica para explicar algunos de sus efectos.

Por otro lado, si los rayos X eran ondas electromagnéticas, tendrían que tener longitudes de onda extremadamente cortas porque solo en este caso, según la teoría, podrían tener un alto poder de penetración y no mostrar efectos de refracción o interferencia con aparatos ópticos ordinarios como era el caso. Como vimos al hablar de ondas, las propiedades claramente ondulatorias se hacen evidentes solo cuando las ondas interactúan con objetos, como las rendijas en una barrera, que son más pequeños que varias longitudes de onda. Las longitudes de onda hipotéticas para los rayos X tendrían que ser del orden de 10-10 m. Por lo tanto, para demostrar de su comportamiento como onda requeriría una rejilla de difracción con hendiduras separadas aproximadamente 10-10 m. La teoría cinética y la química del XIX apuntaban a que os átomos tenían precisamente del orden de 10-10 m de diámetro. Parecía razonable, por tanto, que los rayos X pueden ser difractados de forma medible por cristales en los cuales los átomos forman capas ordenadas separadas 10-10 m.

Estos experimentos tuvieron éxito en 1912. Las capas de átomos actuaron como redes de difracción, y los rayos X sí actuaron como cabía esperar de una radiación electromagnéticas de longitud de onda muy corta (como la luz ultravioleta). Estos experimentos son más complicados de interpretar que la difracción de un haz de luz mediante una rejilla óptica bidimensional única. El efecto de difracción se produce en tres dimensiones en lugar de dos. Por lo tanto, los patrones de difracción son mucho más elaborados [3].

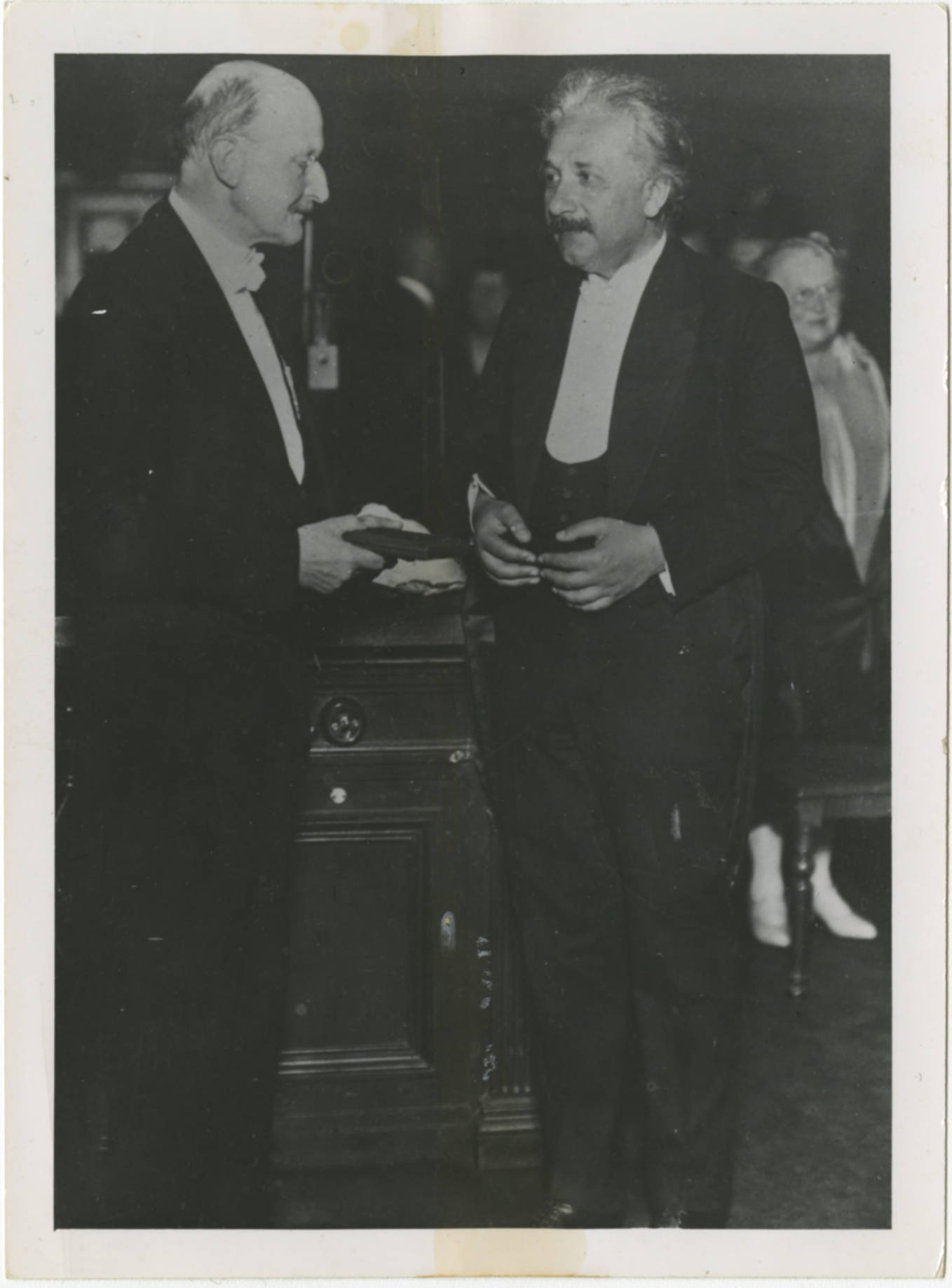

Walter Friedrich y Paul Knipping (del departamento de Arnold Sommerfeld en la Universidad de Munich), comprobaron la existencia de un patrón de difracción de rayos X en un cristal de sulfuro de cinc (ZnS). La explicación de este hallazgo llevaría a que un jovenzuelo llamado William Lawrence Bragg ganase el premio Nobel de física con solo 25 años.

Walter Friedrich y Paul Knipping (del departamento de Arnold Sommerfeld en la Universidad de Munich), comprobaron la existencia de un patrón de difracción de rayos X en un cristal de sulfuro de cinc (ZnS). La explicación de este hallazgo llevaría a que un jovenzuelo llamado William Lawrence Bragg ganase el premio Nobel de física con solo 25 años.La comunidad científica estaba ante otro hecho sorprendente: como le ocurre a la luz, los rayos X tienen propiedades de onda y de partícula.

Notas:

[1] Un problema parecido formalmente al que existe en la actualidad con la naturaleza de la materia oscura, que no interactúa con la radiación electromagnética y de la que solo se detectan efectos gravitatorios.

[2] La ionización de los gases por rayos X es también un ejemplo del efecto fotoeléctrico. En este caso, los electrones se liberan de los átomos y las moléculas del gas.

[3] Aunque tampoco es para tanto. En Generación X dimos una introduccion muy simple a la idea.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Rayos X, ¿ondas o partículas? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Por qué es tan difícil investigar la depresión en modelos animales

Foto: Pixabay

Foto: PixabayExiste una prueba muy común en la investigación sobre procesos depresivos y medicamentos antidepresivos llamada el test de natación forzada. En esta prueba se suelta a un ratón del laboratorio en una cubeta con agua dos veces en días cercanos y se mide cuanto tiempo tarda en rendirse y dejar de nadar en ambas ocasiones. Se considera que una reducción de ese tiempo de un experimento al siguiente está relacionada con un mayor riesgo de síntomas depresivos, una suerte de desesperanza vital, de apatía y sentimientos negativos que se relacionaría con el riesgo de depresión en seres humanos.

Como decimos, es un test común en las investigaciones que tratan de encontrar y mejorar terapias para tratar la depresión y otras enfermedades mentales relacionadas. Se ha empleado con resultados eficaces, por ejemplo, en el desarrollo de un tipo de medicamentos antidepresivos llamados ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina): los ratones que recibían estos compuestos luchaban por mantenerse a flote más tiempo que los que no los tomaban.

Foto: Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons¿Y si los ratones dejan de nadar por otros motivos?

Sin embargo, esta prueba está en el centro de un debate más amplio, que cuenta aquí la revista Nature, que se cuestiona si realmente sirven estos modelos animales a la hora de tratar enfermedades mentales tan complejas como la depresión.

Las dudas sobre la prueba de la natación forzada comienzan con la propia naturaleza de la prueba. Algunos críticos señalan que si el animal se rinde pronto en la segunda zambullida quizá no sea tanto por una mayor presencia de síntomas depresivos sino por mero aprendizaje: después de la primera experiencia sabe que cuando deje de nadar el investigador le sacará del agua antes de ahogarse y, por tanto, para qué invertir tanta energía. En ese caso, las diferencias entre uno y otro bañito no se deberían tanto a los efectos de tal o cual medicación sino a una posible adaptación al entorno.

Esto lleva aparejado el debate ético ya clásico sobre lo oportuno de la investigación biomédica con animales, porque si resulta que esta prueba ofrece resultados cuestionables, ¿qué necesidad hay de hacer pasar a los ratones por ella? Incluso aunque no sufran daño ni dolor (en la prueba correctamente realizada no se deja que se ahoguen), sí deben superar un momento de angustia y estrés que algunos activistas en contra de la experimentación animal, y también algunos científicos del área consideran innecesario si no se obtienen con ello datos fiables.

La depresión, una enfermedad compleja que no todos sufren igual

Pero el debate va más allá de la posible adaptación de los ratones y entra en el terreno de la propia salud mental, al plantear la cuestión de cómo crear un modelo que represente de forma adecuada y eficaz qué es realmente la depresión y cómo evoluciona, mejora o empeora. ¿Es posible y útil pretender que un modelo animal puede representar la complejidad de una enfermedad de este tipo, como lo sería un test que trata de medir su “desesperanza” o su “tendencia a los sentimientos negativos”? ¿O sería más realista fijarse en síntomas más específicos, como por ejemplo la pérdida de apetito hacia su alimento preferido, algo que a menudo padecen los pacientes con depresión?

Quizá esta segunda alternativa tendría más sentido si tenemos en cuenta que la depresión no tiene siempre el mismo aspecto en humanos y que los mismos tratamientos no funcionan para todo el mundo.

¿Cómo modelizar el componente social de la depresión?

Pero hay algo más que eso. Cada vez hay menos deudas de que la salud mental tiene un importante componente social difícil de trasladar a un modelo animal, y que tomar medidas que reduzcan la precariedad y la desigualdad a nivel colectivo tendría un impacto mayor sobre la salud mental de los individuos que poner el énfasis en la medicación y la terapia como principales soluciones como se lleva haciendo en las últimas décadas.

Esa era la principal conclusión de un informe elaborado por Dainius Pūras, psiquiatra y Relator Especial para la salud física y mental de la ONU. Según sus palabras, recogidas aquí por el periódico The Guardian, hacer frente a la discriminación y la desigualdad “sería la mejor vacuna contra la enfermedad mental, y desde luego sería mucho mejor que el uso excesivo de medicación psicotrópica que estamos viendo”.

En cualquier caso, Pūras no pide sacar de la ecuación la medicación, sino dejar de darle el papel único y central en el tratamiento de estos problemas. “La mejor forma de invertir en la salud mental de los individuos es crear un entorno de apoyo en los distintos ámbitos, tanto familiar como laboral. Después, los servicios terapéuticos pueden ser necesarios, por supuesto, pero no deberían estar basados de forma excesiva en el modelo biomédico”.

En su opinión, se ha puesto hasta ahora demasiado énfasis en curar las enfermedades mentales, como la depresión, igual que las enfermedades físicas, a través de la medicina pura, sin pensar en los factores sociales que causan o intervienen en muchas de esas enfermedades, y señala como ejemplo el recetado de antidepresivos que se ha disparado en el mundo desarrollado en los últimos 20 años.

Ante este enfoque más social de la salud mental, de nuevo el debate sobre los modelos animales para tratar la depresión quizá necesite ser reenfocado, más allá de la prueba de la natación forzada en concreto. No porque no sea necesario encontrar nuevos y mejores tratamientos químicos para la depresión y sus síntomas, así como para otras enfermedades mentales, que pueden ayudar a las personas que las padecen, sino porque parece que estas enfermedades son, por decirlo de alguna forma, especialmente humanas, con una dimensión colectiva y social difícil de trasladar a los ratones del laboratorio.

Referencias

Depression researchers rethink popular mouse swim tests – Nature

Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health – Organización para las Naciones Unidas

Austerity and inequality fuelling mental illness, says top UN envoy – The Guardian

Animal models of depression – Wikipedia

Sobre la autora: Rocío Pérez Benavente (@galatea128) es periodista

El artículo Por qué es tan difícil investigar la depresión en modelos animales se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- ¿Quién llorará por los animales feos cuando desaparezcan?

- ¿Cuánto cuesta realmente investigar en biomedicina?

- La difícil tarea de persuadir

Nivel formativo y transición demográfica

Foto: Jonny McLaren / Unsplash

Foto: Jonny McLaren / UnsplashLa fecundidad ha descendido o está descendiendo rápidamente en la mayoría de países del mundo. Como consecuencia, la población humana crece cada vez menos y es muy posible que a partir de un determinado momento llegue a disminuir. A ese cambio en la fecundidad y sus consecuencias poblacionales se denomina “transición demográfica”. Desde un punto de vista estrictamente evolutivo es un fenómeno difícil de entender porque, en principio, cuanto mayor es la cantidad de recursos de que dispone una pareja, mayor es la descendencia que puede sacar adelante. Pero las cosas no ocurren de acuerdo con ese esquema.

En Europa, la transición demográfica se inició en algunas regiones de Francia hace casi dos siglos, alrededor de 1830, pero en Normandía y Bretaña no llegó hasta casi un siglo después. En Valonia empezó alrededor de 1870, pero en Flandes lo hizo cuatro décadas más tarde. En Gran Bretaña y algunas regiones de Alemania llegó en 1880, pero en otras de este mismo país se inició en 1910 y tan tarde como en 1930 en las demás. Esas disparidades, sobre todo las que se observan en diferentes zonas de un mismo país, sugieren que en el fenómeno pueden influir factores de naturaleza cultural. De hecho, el descenso de la fecundidad suele ir ligado al acceso de las mujeres a la educación y a trabajos económica y socialmente valorados.

Un estudio realizado en una zona de Polonia en plena transición demográfica puso de manifiesto que, efectivamente, cuanto mayor es el nivel de estudios de una mujer, menor tiende a ser el número de hijos que tiene. Pero el dato más interesante de ese estudio fue que, tanto o más que del nivel de cada mujer de forma individual, la fecundidad depende del nivel de formación de las mujeres de su entorno social. O sea, las mujeres de bajo nivel educativo que se relacionan con otras de nivel alto tienden a copiar el comportamiento reproductivo de estas, generalizándose de esa forma al conjunto del entorno social.

En un principio, las mujeres con un alto nivel de formación tienden a posponer la maternidad porque pueden así dedicar más tiempo y esfuerzo a adquirir los conocimientos y capacidades que facilitan el progreso profesional y proporcionan un estatus más elevado; y el retraso de la maternidad conlleva un descenso en la fecundidad. Como esas mujeres y sus parejas suelen tener un nivel socio-económico más elevado, son imitadas por el resto de mujeres o parejas de su entorno. La imitación puede implicar el dedicar más tiempo a adquirir formación y empleos socialmente deseables; en ese caso, la fecundidad también disminuye. Pero puede ocurrir que lo que se imita sean simplemente las decisiones reproductivas. Se trata de un fenómeno bien conocido de tranmisión cultural que se basa en dos sesgos psicológicos muy poderosos, el de prestigio y el de conformidad.

En virtud del sesgo de prestigio tendemos a imitar el comportamiento de los individuos de mayor éxito. Y en virtud del de conformidad, tendemos a hacer lo que hace la mayoría del grupo al que pertenecemos. El efecto combinado de ambos sesgos provoca la transmisión rápida de normas culturales que propician el descenso de la fecundidad. Es un fenómeno que se autoalimenta y que conduce a tasas de natalidad muy bajas en periodos de tiempo relativamente breves.

En la transición demográfica seguramente actúan otros factores también, pero si se quieren revertir sus efectos más indeseados, seguramente ha de tenerse en cuenta la forma en que el nivel formativo de la población y las expectativas profesionales de las jóvenes parejas ejercen sobre las decisiones reproductivas.

Fuente: H. Colleran, G. Jasienska, I. Nenko, A. Galbarczyk y R. Mace (2014): “Community-level education accelerates the cultural evolution of fertility decline.” Proc. R. Soc. B 281: 20132732.

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo Nivel formativo y transición demográfica se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- ¿Tener hijos o no tenerlos?

- La compleja transición de cazador-recolector a agricultor

- Una consecuencia inesperada de la longevidad

Pizza y terraplanistas

Es razonable pensar que la Tierra tiene forma de pizza. Y puede ser muy complicado convencer a una persona que crea que esto es así de lo contrario. Salvo que intervengan las matemáticas y la definición de curvatura. Alberto Márquez, de la Universidad de Sevilla, lo explica.

Quizás sea el número más famoso de la historia. Lo cierto es que el número Pi, representado por la letra griega π, es una de las constantes matemáticas más importantes que existen en el mundo, estudiada por el ser humano desde hace más de 4.000 años. La fascinación que ha suscitado durante siglos es tal que el popular número cuenta con su propio día en el calendario, así el mes de marzo se celebra el Día de Pi en todo el planeta.

Este evento internacional vino de la mano del físico estadounidense Larry Shaw, quien lanzó en 1988 la propuesta de celebrar esta efeméride. La forma en la que se escribe el 14 de marzo en inglés y euskera coincide con los tres primeros dígitos de la famosa constante matemática. (3-14 martxoaren 14 en euskara / 3-14 march, 14th en inglés) y además, la celebración coincide con la fecha del nacimiento de Albert Einstein. En 2009, el congreso de EEUU declaró oficialmente el 14 de marzo como el Día Nacional de Pi.

Actualmente, el Día de Pi es una celebración mundialmente conocida que sobrepasa el ámbito de las matemáticas. Este número irracional, que determina la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, concierne a múltiples disciplinas científicas como la física, la ingeniería y la geología, y tiene aplicaciones prácticas sorprendentes en nuestro día a día.

Este 2019 nos unimos de nuevo al festejo con el evento BCAM–NAUKAS, que se desarrolló a lo largo del 13 de marzo en el Bizkaia Aretoa de UPV/EHU. BCAM-NAUKAS contó durante la mañana con talleres matemáticos para estudiantes de primaria y secundaria y durante la tarde con una serie de conferencias cortas dirigidas al público en general.

Este evento es una iniciativa del Basque Center for Applied Mathematics -BCAM, enmarcada en la celebración de su décimo aniversario, y de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad el País Vasco.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Pizza y terraplanistas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Sigue al conejo blanco

- Matemáticas modernas

- Diagnóstico de enfermedades: una cuestión de probabilidades

Barbacoas, ciencia y salud

La Facultad de Ciencias de Bilbao comenzó su andadura en el curso 1968/69. 50 años después la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU celebra dicho acontecimiento dando a conocer el impacto que la Facultad ha tenido en nuestra sociedad. Publicamos en el Cuaderno de Cultura Científica y en Zientzia Kaiera una serie de artículos que narran algunas de las contribuciones más significativas realizadas a lo largo de estas cinco décadas.

Foto: Victoria Shes / Unsplash

Foto: Victoria Shes / UnsplashQue Bilbao fuera galardonada como la mejor ciudad gastronómica del mundo no sorprendería a muchos, máxime cuando ha sido elegida como la mejor ciudad europea en 2018. Y como las ciudades las hacemos los ciudadanos pues nos congratulamos por la parte que nos toca. Ciertamente es Bilbao cuna de la ‘fine cuisine’ vasca, europea y mundial, con grandes maestros de los fogones y una elevada concentración de restaurantes en la Guía Michelín.

Sin embargo, no todo en la cocina debería orientarse a la obtención de nuevos y sofisticados sabores para alegrarnos el paladar. Alimentos muy dorados, flambeados o incluso parcialmente quemados realzan su sabor y por ello se utilizan con frecuencia en las recetas más sofisticadas de los mejores restaurantes. Pero esta ganancia en sabor tiene su precio. Una gran parte de las propiedades nutritivas de los alimentos tratados de esta manera se pierden, al mismo tiempo que se generan moléculas no deseadas, a menudo tóxicas para el organismo.

Los alimentos muy cocinados (a temperaturas de 120 º C o superiores), sobre todo los que requieren contacto directo con la llama, a la brasa o cocinados sobre planchas metálicas cambian sus características químicas (organolépticas) convirtiéndose en serias amenazas para la salud. Vamos con algunos ejemplos…

Cada vez son más típicas las barbacoas entre amigos, o los asados de carne, o pescados a la plancha en nuestras mesas. Y uno podría pensar que si esto fuera acompañado de un buen arroz socarrado, formado por los granos de arroz caramelizados en el fondo de la paella, sería el acompañamiento perfecto de una comida ideal. Exquisito sabor sin duda alguna, pero con toda seguridad estaríamos introduciendo una cantidad muy elevada de moléculas perjudiciales para la salud.

Concretamente, el almidón del arroz y el de todos los alimentos ricos en este tipo de polisacárido vegetal (fécula de pata, pan simple…), está formado por unidades de glucosa enlazadas y son muy susceptibles de formar acrilamida cuando se calientan a temperaturas relativamente elevadas (120 °C o superiores). Lo mismo ocurriría con el polisacárido de reserva animal, el glucógeno, el cual también está formado por unidades de glucosa. Muchos estudios realizados con animales de laboratorio han demostrado que la acrilamida es altamente cancerígena. La acrilamida se forma al reaccionar las unidades de glucosa de los polisacáridos con el aminoácido asparragina, el cual está presente en las proteínas tanto vegetales como animales.

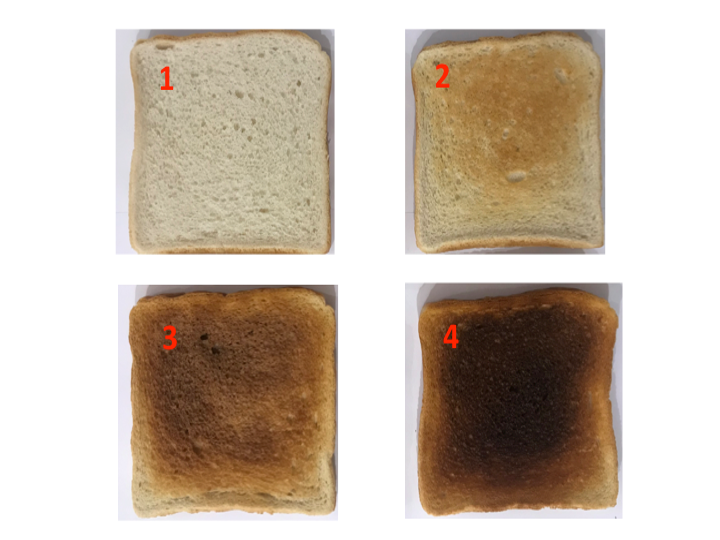

Sin duda alguna la manera de cocinar los alimentos tiene un impacto muy importante sobre los niveles de acrilamida que pueden generarse. Los alimentos poco cocinados (poco dorados) o sometidos a temperaturas más bajas que las indicadas anteriormente tendrán mucha menor concentración de acrilamida que los alimentos muy cocinados o sometidos a temperaturas elevadas. Dado que la acrilamida es altamente carcinogénica, los científicos no se atreven a establecer un nivel ‘tolerable’ de esta sustancia en nuestra dieta. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los niños son más vulnerables a los efectos de la acrilamida debido a su menor peso corporal.

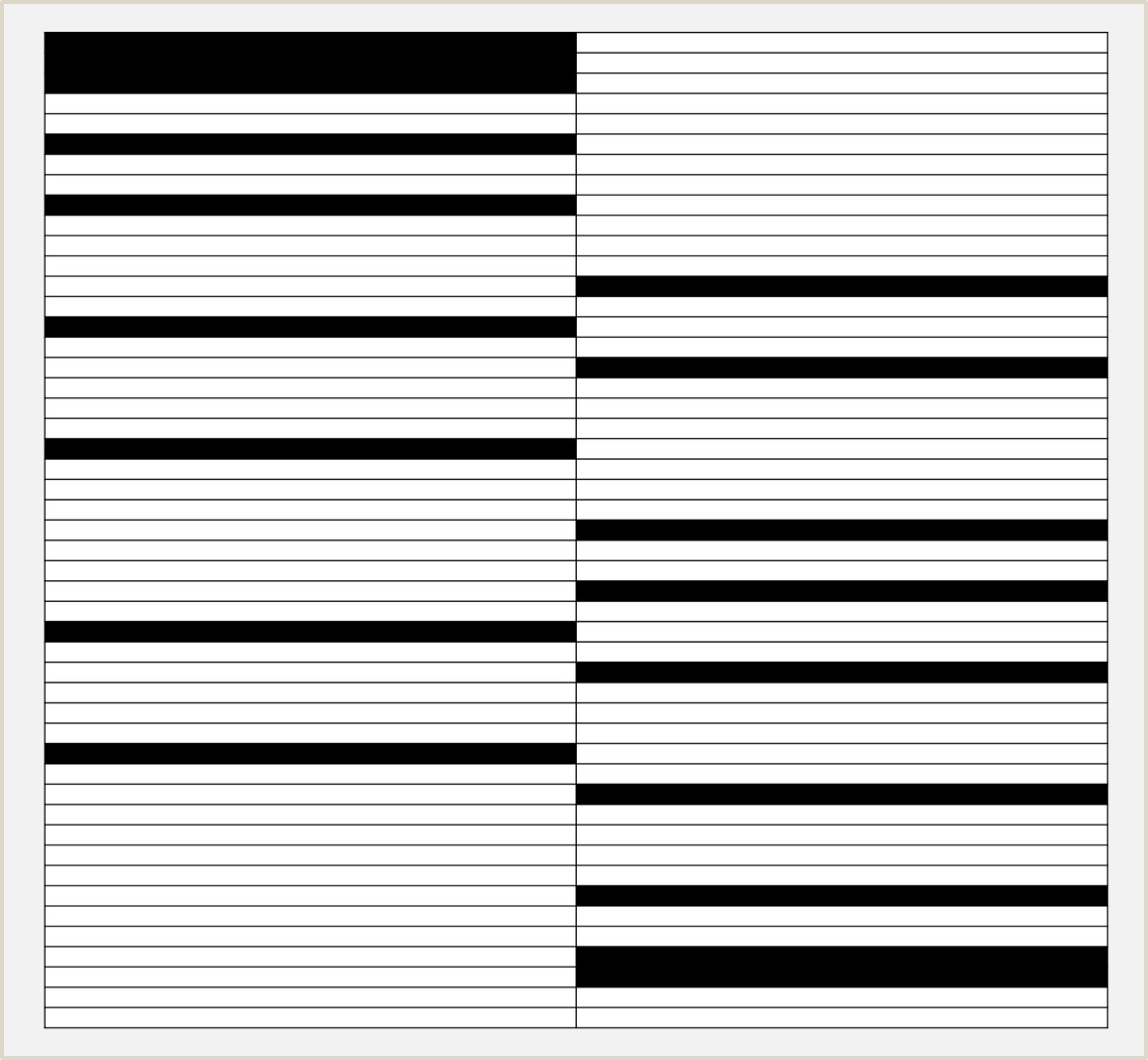

No obstante, a día de hoy, todos los estudios realizados sobre la toxicidad de la acrilamida se han llevado a cabo utilizando animales de laboratorio y no existen estudios epidemiológicos exhaustivos en humanos. A título simplemente orientativo la Figura 1 muestra cuatro niveles de tostado que van desde un nivel recomendable al no recomendable para el consumo. Nivel 1: recomendable; nivel 2: aceptable; nivel 3: poco recomendable; nivel 4: no recomendable.

Figura 1. Cuando cocines alimentos piensa siempre en blanco o en dorado, nunca en negro o marrón. Así se reducirá la formación de sustancias tóxicas para la salud.

Figura 1. Cuando cocines alimentos piensa siempre en blanco o en dorado, nunca en negro o marrón. Así se reducirá la formación de sustancias tóxicas para la salud.Al igual que los alimentos ricos en hidratos de carbono, las carnes, los pescados y las verduras cocinadas a elevadas temperaturas también dan lugar a la formación de sustancias tóxicas para el organismo. Concretamente, la carne demasiado hecha puede contener dos tipos de sustancias químicas carcinogénicas: hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) y aminas aromáticas heterocíclicas (AAHs). Los HAPs se generan, por ejemplo, por contacto directo de la carne o el pescado con la llama o cuando la carne o el pescado a la parrilla gotean sobre el fuego o sobre el dispositivo de calentamiento. Muchas de estas toxinas son volátiles y pueden ser transportadas por el humo acabando de nuevo sobre la carne o el pescado que nos vamos a comer, agravando así el problema. Igualmente, los alimentos ahumados pueden poseer cantidades importantes de este tipo de moléculas tóxicas.

Tanto los HAPs como las AAHs son sustancias mutagénicas, es decir, que producen cambios químicos importantes en el ácido desoxirribonucleico (ADN) de las células contribuyendo así al desarrollo de diferentes tipos de cáncer. En cuanto a los vegetales, tampoco conviene cocinarlos a temperaturas altas, ya que esto daría lugar a la formación de benzopireno, otro potente agente carcinogénico perteneciente a la familia de los HAPs. Al igual que para la acrilamida, no se pueden establecer límites de tolerancia de estos compuestos en la dieta debido a su elevado potencial carcinogénico.

Algunos consejos para reducir la formación de sustancias nocivas cuando cocinamos

1. Cocinar los alimentos en presencia de diferentes tipos de especias (albahaca, ajo, jenjibre, pimienta, tomillo, romero, salvia, orégano) o marinados en vinagre, lima, limón, vino o cerveza. Las especias se conocen desde muy antiguo. Ya en el siglo I las utilizaban griegos y romanos en sus recetas culinarias, como se describe en el tratado de botánica ‘Dioscórides’. Las especias no solo realzan el sabor de los alimentos o se suman a sus características organolépticas sino que resultan indispensables para proteger a los alimentos contra la formación de moléculas tóxicas que afectan seriamente a nuestra salud.

2. Cocinar carne magra, evitando las carnes grasas para prevenir el goteo sobre la fuente de calor.

3. Cuando cocines piensa en dorado, nunca en negro ni en marrón. Asegúrate siempre de que los alimentos no sobrepasen los límites de color por la acción del calor. Y si te pasas, siempre puedes rascar o eliminar las partes más quemadas.

Sobre el autor: Antonio Gómez Muñoz es catedrático en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU.

El artículo Barbacoas, ciencia y salud se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Salud: ciencia y comunicación (seminario)

- Curso de verano “Las dos culturas y más allá”: La ciencia al servicio de la salud humana, por Icíar Astiasarán

- Ciencia para todos a través del cine y la literatura de ciencia ficción

El sonido del viento

Cuando se habla de los orígenes del arte, o de “Arte Prehistórico”, la primera imagen que se nos viene a la cabeza se suele parecerse mucho a una pintura: las Cuevas de Altamira por ejemplo, de 18 mil años de antigüedad, ocupan un lugar privilegiado en el imaginario colectivo. En algunos casos, habrá también quienes piensen en esculturas paleolíticas, como la Venus de Willendorf de 28 mil años de antigüedad. Es mucho menos habitual pensar en otras formas artísticas y, sin embargo, se han encontrado flautas de hueso de hace 43 mil años que sitúan a la música en los orígenes mismos del pensamiento simbólico humano en Europa.

La cifra resulta apabullante y aún así se piensa que la primera música que hicieron los humanos debe de ser todavía más antigua. Lo más probable es que los primeros músicos no fuesen flautistas, sino cantantes. Para producir melodías, los humanos comenzamos por controlar nuestra voz y luego, probablemente, añadimos algo de percusión (como palmadas, o golpes contra cualquier objeto). Pero estas voces y estas palmadas, evidentemente, no se ha conservado, así que hoy la primera evidencia que tenemos de la música son huesos perforados: huesos de buitre o de oso que, con toda probabilidad funcionaron como flautas.

Esto nos da una pista de por qué son precisamente los instrumentos de viento los más antiguos conservados. Para empezar, pueden fabricarse usando materiales rígidos, no perecederos (al contrario que las cuerdas, por ejemplo, que suelen estar hechas con tripas o pelo de animal). Pero además, son muy fáciles de construir. Para fabricar un instrumento de viento sólo se necesita viento (claro) y un tubo. El viento lo llevamos todos de serie en los pulmones y para conseguir un tubo, basta con encontrar un hueso de animal o alguna caña hueca y rígida. En realidad, la única función de este tubo es la de “contener” el aire, dando cabida a ciertas longitudes de onda, su material y forma exacta son poco cruciales. Toda la magia de los instrumentos de viento tiene lugar más allá del tubo, en uno de sus extremos: el lugar donde el aire se “excita” y comienza a vibrar.

Existen distintas maneras de poner en marcha esta vibración y cada una de ellas da lugar a un timbre característico. Por eso, la forma en que se excita el aire es el verdadero criterio que distingue a las familias de instrumentos de viento. Es muy probable que todos hayáis oído hablar de instrumentos de viento madera y viento metal. La paradoja de estas etiquetas es que poco tienen que ver con el material de que están hechos los instrumentos. Las flautas traveseras de las orquestas contemporáneas, por ejemplo, suelen estar hechas de plata u oro incluso y, sin embargo, la flauta pertenece a la familia del viento madera. Por su parte, dentro del viento metal, encontramos instrumentos tan poco dúctiles o brillantes como las caracolas o las vuvuzelas.

Steve Turre tocando un instrumento de viento metal… poco convencional.

Steve Turre tocando un instrumento de viento metal… poco convencional.Lo que caracteriza en realidad a los instrumentos de viento metal es que el sonido procede de la vibración de los labios del instrumentista. La presión procedente de la boca fuerza al aire a pasar por un mínimo hueco que se abre y cierra constantemente gracias a la elasticidad de los labios. Lo que viene siendo una pedorreta. O lo que sucede cuando dejamos escapar el aire de un globo mientras estiramos la goma junto a la salida: la membrana flexible lucha por recuperar su posición mientras el aire sale intermitentemente. Esa intermitencia puede ser más rápida o más lenta, según lo tensa que esté la goma. Por eso, cuanto más estiramos el globo, más agudo es el sonido resultante (mayor es la frecuencia de las oscilaciones de la presión). Del mismo modo: los trompetistas, trompistas y demás instrumentistas de viento metal, pueden modificar la tensión de sus labios para obtener distintas notas.

Dentro del viento madera, por su parte, encontramos distintas maneras de romper el aire. La flauta, por ejemplo, funciona mediante un bisel: una pieza rígida y afilada que fuerza al aire a desviarse en un sentido u otro, generando nuevamente una oscilación periódica de la presión más comúnmente conocida como sonido.

También son instrumentos de viento madera los que utilizan lengüetas para sonar. La lengüeta (o caña) es una pieza semirígida que interrumpe el paso del aire de manera intermitente gracias al principio de Bernoulli: cuando el aire fluye junto a ella, la presión disminuye y atrae a la lengüeta. Al ser esta flexible, se curva en la dirección del flujo e interrumpe su paso, la velocidad del aire disminuye y la presión vuelve a aumentar. Esto devuelve la lengüeta a su posición inicial y así el ciclo vuelve a empezar.

Existen distintos tipos de cañas y lengüetas, pero generalmente se clasifican como simples, dobles o libres, dependiendo de si se apoyan contra una superficie rígida, contra una segunda caña o si oscilan libremente obstruyendo por sí mismas el flujo del aire. Algunos instrumentos dentro de este grupo son el saxofón (lengüeta simple), la gaita (lengüeta doble) o la armónica (lengüeta libre). Los timbres, como puede verse, son enormemente diferentes pero si he de elegir uno, yo me quedo con la dulzura y la enorme versatilidad del clarinete.

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y divulgadora científica

El artículo El sonido del viento se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La física del sonido orquestal

- Máquinas inteligentes (I): Del molino de viento al test de Turing

- En Marte el viento crea montañas

Kaisa-talo, geometría en la biblioteca

Esa fuerza interior se transmite de forma brillante hacia fuera en las dos fachadas, especialmente en la que da a la calle Kaisaniemenkatu. Una trama de pequeñas ventanas cuadradas dan una luz muy tamizada interrumpida por unos grandes ventanales de formas parabólicas por la que se introduce la luz hacia el espacio central.

Alberto Corral

La biblioteca de la Universidad de Helsinki es la biblioteca universitaria multidisciplinaria más grande de Finlandia. Funciona como un instituto independiente e incluye la Biblioteca Central –llamada Kaisa-talo, es decir, casa Kaisa en finés– y las bibliotecas de los campus de Kumpula, de Meilahti y de Viikki.

Fachada principal (este) de Kaisa-talo. Fotografía: Inés Macho Stadler.

Fachada principal (este) de Kaisa-talo. Fotografía: Inés Macho Stadler.Kaisa-talo reúne las colecciones de libros y documentos de las facultades de arte, derecho, teología y ciencias sociales de la Universidad de Helsinki; está situada en el centro del campus. El solar que alberga esta biblioteca estaba antes ocupado por un centro comercial –construido en dos fases en 1973 y 1984 y posteriormente demolido– que era poco respetuoso con el paisaje urbano debido a su fachada de cemento. Los niveles subterráneos, antes ocupados por los aparcamientos, han sido conservados y forman parte de la biblioteca como zona de mantenimiento y almacenaje.

La firma de arquitectos Anttinen Oiva de Helsinki se presentó en 2007 a un concurso para diseñar el nuevo edificio que iba a alojar la biblioteca central de la universidad de esta ciudad, y lo ganó. En 2011 la propuesta de Anttinen Oiva comenzó a construirse como parte de La Capital de Diseño Mundial, un proyecto de promoción de ciudades patrocinado por el Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial (International Council of Societies of Industrial Design, World Design Organization) en el que la ciudad elegida – en el año 2012 fue Helsinki– tiene la oportunidad mostrar sus logros de innovación en diseño y sus estrategias urbanas. Kaisa-talo fue inaugurada el 3 de septiembre de 2012.

Fachada oeste de Kaisa-talo. Fotografía: Inés Macho Stadler

Fachada oeste de Kaisa-talo. Fotografía: Inés Macho StadlerEl exterior del edificio es de ladrillo rojo –caracteriza el modernismo finlandés– y respeta la altura de los edificios colindantes, lo que le ayuda a integrarse en su entorno. Situado en una cuesta, Kaisa-talo tiene forma de L y siete pisos. Su entrada principal está en el lado este, dos pisos por encima de los accesos a las tiendas situadas en la fachada opuesta. La fachada este posee un arco catenario que ocupa cuatro pisos y otro similar invertido aparece en la fachada oeste. Las paredes exteriores albergan grandes ventanales curvos y también numerosas ventanas pequeñas y cuadradas que forman una retícula uniforme que contrasta con la zona curvilínea.

Small Worlds (2012). Imagen: Wikimedia Commons.

Small Worlds (2012). Imagen: Wikimedia Commons.Ya en el interior del edificio, en el hall de entrada se sitúa un mural de 18 metros, donado por el Consejo de Arte del Estado: Small Worlds realizado por las artistas Terhi Ekebom y Jenni Rope. Esos Pequeños mundos, algunos de ellos enlazados mediantes estrechos caminos, quizás aludan a los muchos espacios interconectados en la biblioteca.

Una impresionante escalera en forma de espiral comunica los pisos principales de la biblioteca, exceptuando el centro logístico y las instalaciones de mantenimiento bajo tierra a los que se accede fundamentalmente por ascensor.

Escalera interior en forma de espiral. Fotografía: Inés Macho Stadler

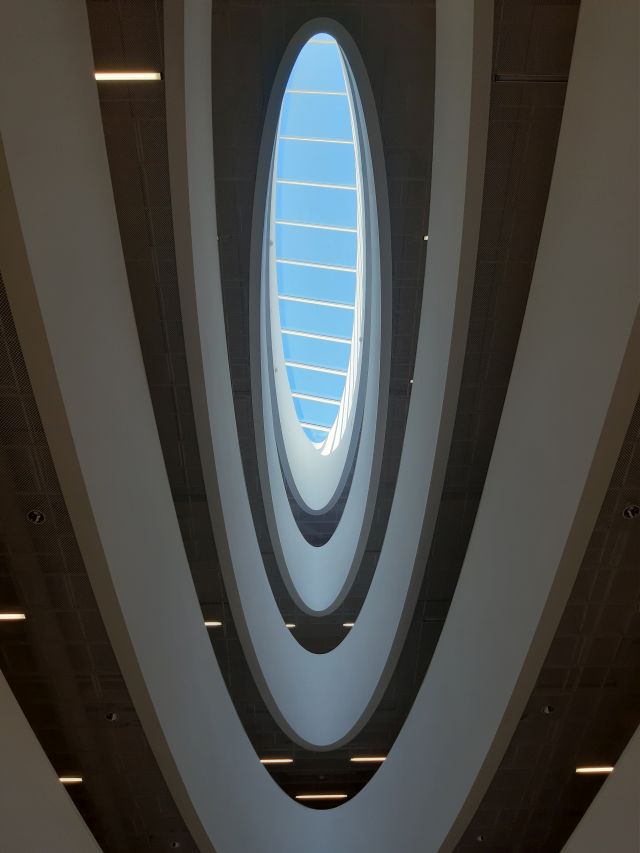

Escalera interior en forma de espiral. Fotografía: Inés Macho StadlerEn la entrada principal, se observan dos grandes vacíos: unos en forma de elipse –que van disminuyendo su tamaño al subir de piso en piso– y otros en forma de parábola e hipérbola –que van aumentando a medida que se sube en el edificio–. Ambos proporcionan luz natural además de comunicar las diferentes alturas del edificio.

Vacío interior en forma de elipse. Fotografía: Inés Macho Stadler

Vacío interior en forma de elipse. Fotografía: Inés Macho StadlerEn las referencias pueden verse numerosas fotografías en las que se aprecian los detalles descritos anteriormente. El siguiente video del arquitecto Alberto Corral realiza un buen recorrido por el interior del edificio.

Nota: Un especial agradecimiento a mi hermana Inés por hablarme de Kaisa-talo y cederme las fotografías utilizadas en esta anotación.

Referencias

-

Sinikara, K. & Lukkari, A-M., A case study on a post-occupancy evaluation of the new Helsinki University Main Library en Post-Occupancy Evaluation of Library Buildings, Latimer, K. & Sommer, D. (eds.). IFLA Publications Series 169 (2015) 175-191

-

Alberto Corral, Kaisa-talo, un edificio único en Helsinki, Blog, 23 febrero 2014

-

Mara Corradi, Anttinen Oiva y la Helsinki University Main Library (Kaisa house), Floornature, 29 julio 2015

-

Amy Frearson, Curving voids pierce the floors of Anttinen Oiva Architects’ Helsinki library, DeZeen, 13 noviembre 2014

-

Manuela Londoño Laserna y Juliana Marroquín DeCastro, Biblioteca Universidad de Helsinki. Sede Centro, Unidad taller de Cartagena, 2013

-

Imágenes para prensa, Universidad de Helsinki

-

Kaisa-talo, Wikipedia (consultado el 14 julio 2019)

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad.

El artículo Kaisa-talo, geometría en la biblioteca se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La geometría de la obsesión

- El tamaño sí importa, que se lo pregunten a Colón (o de la geometría griega para medir el diámetro de la Tierra)

- Quad: pura geometría

El descubrimiento de los rayos X

Fuente: Wikimedia Commons.