El nivel socioeconómico familiar influye en el desarrollo del encéfalo infantil

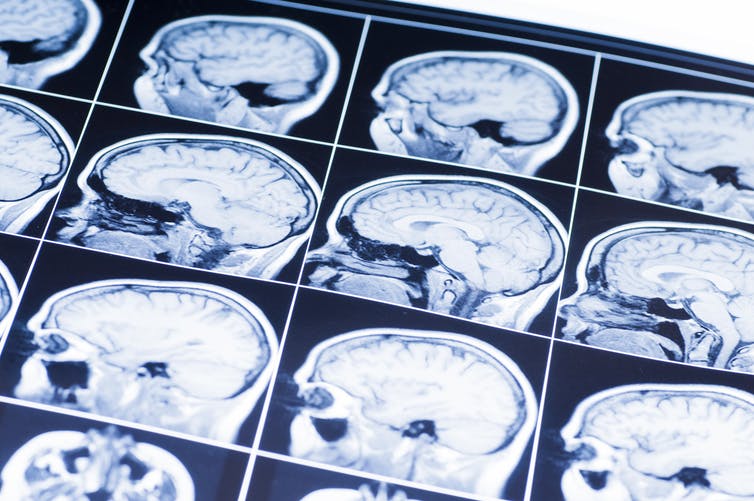

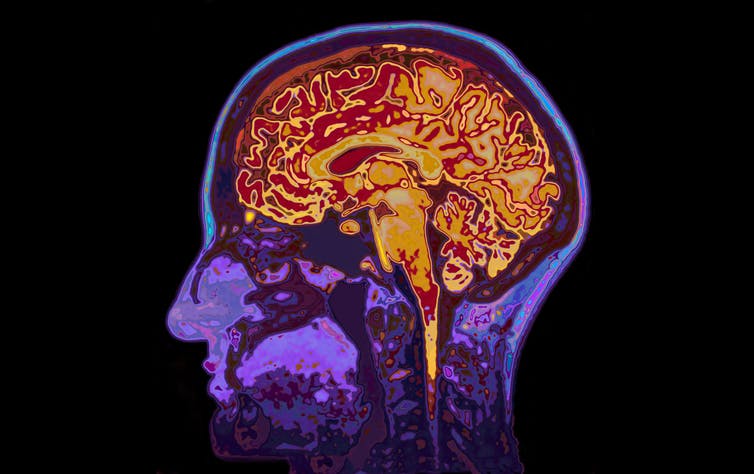

El entorno familiar influye de forma marcada en el desarrollo del encéfalo infantil. Los bebés tienen similares volúmenes de materia gris al nacer y en su más temprana infancia, pero al cabo de unos pocos meses de vida los que pertenecen a familias de bajo estatus socio-económico tienen menos que los de nivel medio o alto. Las diferencias no tienen relación con el peso al nacer, con la salud en las primeras semanas de vida o con diferencias en el tamaño de la cabeza en el momento del nacimiento. Y sabemos, por otro lado, que las diferencias en la cantidad de materia gris están relacionadas con problemas de comportamiento en los años anteriores a la escolarización.

Esas son las principales conclusiones de un estudio en el que se compararon los volúmenes de materia gris en varias áreas encefálicas de bebés y niños y niñas de edades preescolares procedentes de diferentes familias de los Estados Unidos. En el estudio se utilizaron imágenes obtenidas por resonancia magnética de encéfalos de bebés a los que se les siguió a lo largo de su desarrollo hasta los tres años edad, aproximadamente. Los análisis de imagen se hicieron con niños y niñas de los que se conocía su historial médico, no habían sido adoptados, no habían estado expuestos a sustancias nocivas durante el embarazo de la madre, el parto había sido normal, habían tenido un desarrollo normal y en la familia no había antecedentes psiquiátricos.

Las diferencias observadas se localizaron específicamente en las áreas frontal y parietal del cerebro, con menores volúmenes de estas áreas en los niños de familias de menores recursos. El lóbulo frontal está implicado en funciones ejecutivas, tales como planificación, control de impulsos y atención. El lóbulo parietal participa en la integración de señales sensoriales y aspectos relativos a la atención visual. Además, el desarrollo del lóbulo parietal parece ser importante para la conectividad entre diferentes áreas encefálicas.

No son los primeros resultados que ponen de manifiesto la relación entre las condiciones en que se desenvuelve el desarrollo temprano ligadas al nivel socioeconómico familiar y la posterior salud y capacidad de adaptación de los niños. Y al parecer, que el volumen de determinadas áreas dependa de las circunstancias ambientales experimentadas por los individuos tiene que ver con el establecimiento en ellas de diferente número de conexiones sinápticas, así como con diferencias en la producción de tejido de soporte (capilares sanguíneos y glía).

La variable de referencia utilizada para determinar el estatus socioeconómico fue el volumen de ingresos con relación al “nivel de pobreza federal”, que varió desde un 4% de dicho nivel hasta valores que lo cuadriplicaban. En los Estados Unidos, un 19% de las personas viven por debajo de esa línea. Los autores del trabajo descartan establecer relaciones causales concretas, porque el estatus socioeconómico lleva emparejado muchas otras condiciones ambientales, como el nivel cultural o educativo de los padres, el estilo de vida, la calidad de la alimentación, el ruido, la incidencia de enfermedades infecciosas, el ambiente familiar u otros. Y es muy posible que sea alguno de esos factores o determinada combinación de ellos lo que dé lugar a los efectos observados.

Conviene tener en cuenta que los criterios utilizados para seleccionar a los niños y niñas incluidos en los análisis conducen, de hecho, a atenuar las diferencias que cabría esperar encontrar, pues es sabido que los factores de exclusión (del estudio) están sobrerrepresentados en las personas de bajos recursos económicos. Por lo tanto, las conclusiones obtenidas en este trabajo deben considerarse conservadoras. Las diferencias reales son, con toda seguridad, de una magnitud muy superior.

Los resultados obtenidos en este y otros trabajos son importantes por lo que aportan al conocimiento de la naturaleza humana y, más concretamente, a la forma en que el desarrollo neurocognitivo se puede ver condicionado por factores ambientales. Pero a nadie se le escapa que pueden, también, tener implicaciones en términos de políticas públicas, principalmente con las iniciativas orientadas a mejorar el capital humano.

Fuente:

Jamie L. Hanson, Nicole Hair, Dinggang G. Shen, Feng Shi, John H. Gilmore, Barbara L. Wolfe, Seth D. Pollak (2013): Family Poverty Affects the Rate of Human Infant Brain Growth. PLoS ONE 8(12): e80954. doi:10.1371/journal.pone.0080954

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo El nivel socioeconómico familiar influye en el desarrollo del encéfalo infantil se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El gran encéfalo humano es un “encéfalo social”

- La sensibilidad medioambiental se desarrolla a nivel inconsciente

- Juguetes y hormonas sexuales

Eguzki energia eskuratzeko errendimendu handiko zuntz optikoa

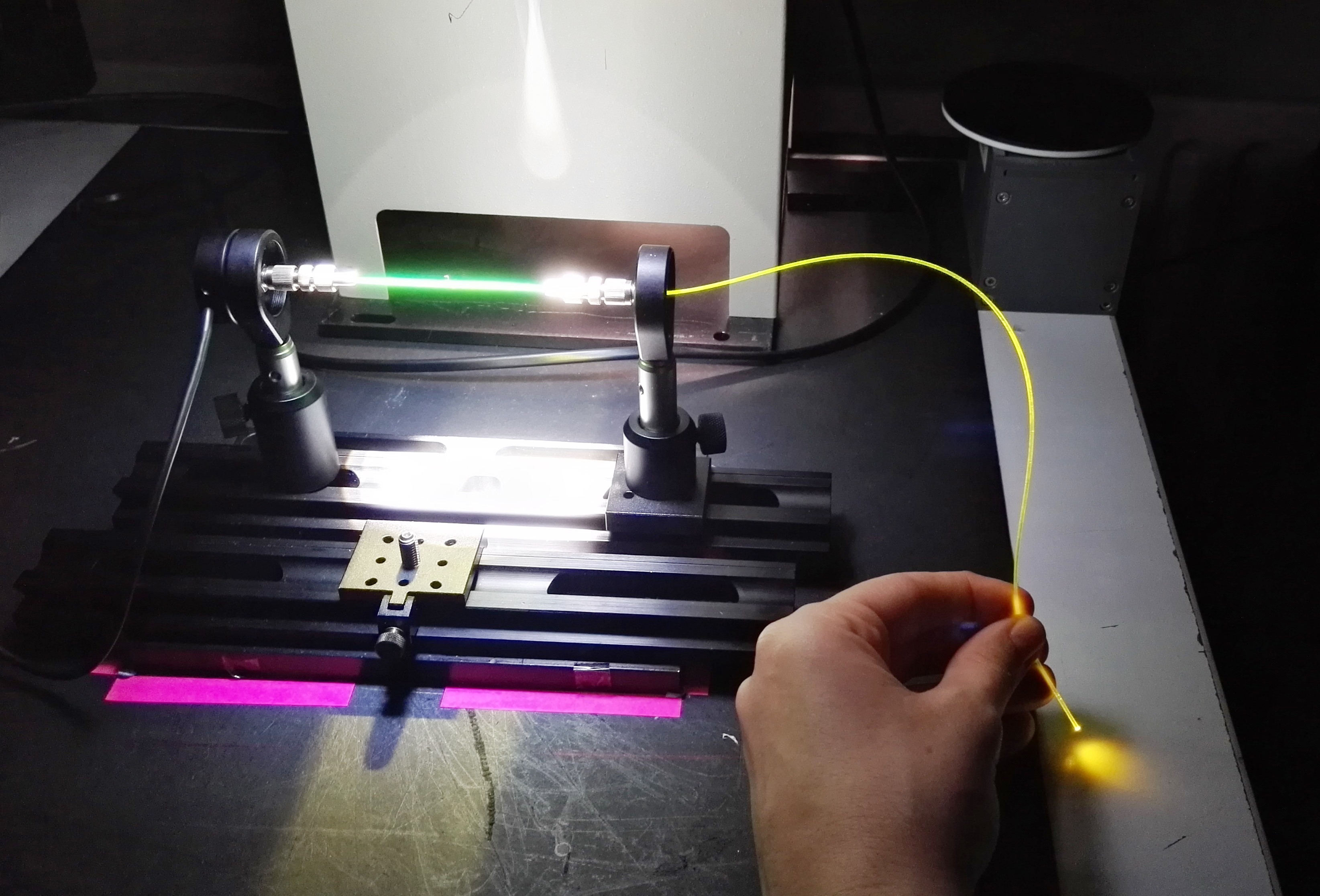

Irudia: Eguzki kontzentragailu lumineszente gisa jokatzen duen dopatzaile hibridoa duen polimerozko zuntz optiko berria garatu dute.

Eguzki kontzentragailu gisa osagai organikoak eta ez-organikoak dituen polimero batez egindako zuntz optikoa erabiltzen den lehen aldia da. Neurketen emaitzek agerian utzi dute eguzki argia kontzentratzeko eta garraiatzeko errendimendu handia duela eta oso material egokia dela gailu txikiak elektrizitatez hornitzeko, zelula fotovoltaikoetara atxikiz. Eguzki kontzentragailu lumineszente gisa jokatzen duen dopatzaile hibridoa duen polimerozko zuntz optiko berria da lortu dutena.

Polimero hibridozko zuntz optikoak eguzki kontzentragailu lumineszente gisa jokatzen du: eguzki-argia xurgatzen du eta uhin luzera handiago batean emititzen du; argia zuntz optikoaren muturrera garraiatzen du barne islapen osoa baliatuta eta, muturrean, zelula fotovoltaikoa kokatzen da. Lehen aldia da osagai organikoak eta ez-organikoak dituen polimerozko zuntz optikoak erabiltzen direla xede horretarako. Kontzentragailu lumineszente guztiek bezala, hau ere oso egokia da hirietan izaten diren itzal eremuetan eta egun hodeitsuetan eguzkitiko energia eskuratzeko.

Ikerketa ugari ari dira egiten eguzki zelula fotovoltaikoak hobetzeko eta orain arte lortu diren egokienak siliziozkoak dira. Asko dira oraindik hobetu beharreko alderdiak: silizio iturriak mugatuak dira, instalazio azalera handiak behar dira, eguzkiari jarraitzeko sistemak ere beharrezkoak dira, eguzkitiko zuzeneko argia behar dute, haien errendimendua asko jaisten da egun lainotuetan edo argi difusoa dagoenean e.a.

Zuntz optikoaren ezaugarriak hobetzeko, osagai organikoz eta ez-organikoz osatutako dopatzaile bat erantsi diote polimeroari. Gailu txikiak edo sentsoreak elikatzeko zelula fotovoltaikoetan erabili ahal izango da eta merkaturatze aukera handiak izan litzake zelula fotovoltaikoak integratuta dauzkaten eraikinetarako edo eraikin berdeetarako. Gainera, zuntz pasiboetara konektatuz gero, argia zuntzaren mutur batetik bestera garraia daiteke eta energia iturritik urrun dauden gailuak elikatu.

Egindako neurketen arabera, udako egun eguzkitsu batean eguzkiak ematen duen argiaren herena kontzentra dezake 6cm luze den garatutako zuntz optiko batek. Hainbat giro eta argiztapen baldintzatan neurtu dute zuntzaren errendimendua eta kasu guztietan errendimendua ona dela ikusi dute, argiak zuzenean ematen ez dionean hobea bada ere. Bereziki egokia da azken hau, siliziozko zelulen errendimendua oso txikia baita egun hodeitsu edo argi difusoko egunetan.

Zuntza oso luzea denean zuntz barnetik garraiatzen den argia ahuldu egiten bada ere, eguzkitiko zuzeneko argia baino 1,3 intentsitate handiagoa kontzentratzea lortu dute 6m luze den zuntz bakar batekin. Eskala txikian energia produzitzeko aukera emango du dopatzaile hibridoko polimerozko zuntz optikoak.

Askoz ere merkagoa da horrelako sistemak prestatzea, siliziozko zelularen azalera handiagoak erabiltzea baino. Gehiago ikertu behar da, hala ere. Zuntz batekin egin dira probak, baina zelula fotovoltaikoetara konektatzeko zuntz-sortak beharko lirateke. Bestalde, zelula fotovoltaikoen azalera karratua da eta zuntzez azalera hori estaltzean, beti geratuko dira argirik lortuko ez duten eremu txikiak. Zuntzaren diametroak aldatuz ari dira probak egiten; zuntza lodiagoa denean malgutasuna galtzen da, baina, aldi berean, argi gehiago xurgatzen du.

Nahiz eta 2017an kontsumitutako energiaren %3 besterik ez izan haizetik, eguzkitik eta biomasatik eratorritakoa, gaur egun eguzki energia lortzeko aukerak nahiko hazi daitezkeela diote adituek. Izan ere, eguzki-energia beti izango da bere horretan eta eguzki-baratzeetatik ez ezik, etxeetan, teilatuetan eta beste hainbat tokitan ezarritako sistema txikiagoen bidez ere eskura daiteke eguzkitiko energia.

Iturria: UPV/EHU prentsa bulegoa: Eguzki-energia eskuratzeko errendimendu handiko polimerozko zuntz optiko berria.

Erreferentzia bibliografikoa:

Parola, D. et. al. “High performance fluorescent fiber solar concentrators employing double‐doped polymer optical fibers”, Solar Energy Materials and Solar Cells. January (2018). DOI: https://doi.org/10.1016/j.solmat.2018.01.013

The post Eguzki energia eskuratzeko errendimendu handiko zuntz optikoa appeared first on Zientzia Kaiera.

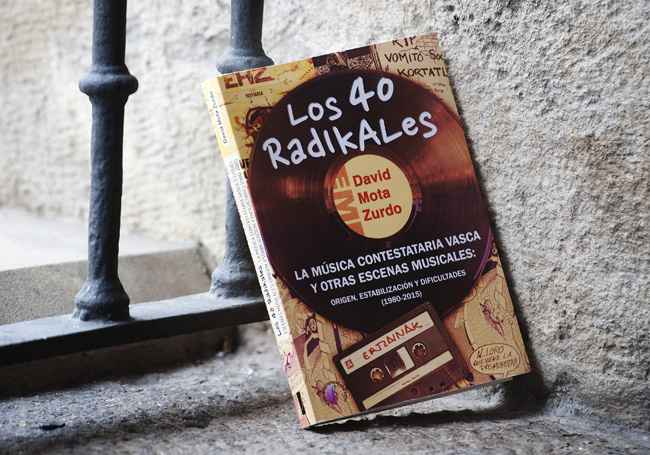

Los 40 Radikales

Oficina de comunicación de la UPV/EHU

David Mota Zurdo (Barakaldo, 1985), doctor internacional en Historia Contemporánea por la IPV/EHU, ha publicado recientemente el libro ‘Los 40 Radikales. La música contestataria vasca y otras escenas musicales: origen, estabilización y dificultades (1980-2015)’. La obra analiza la evolución de la música contestataria vasca desde 1980 hasta la actualidad, centrándose fundamentalmente en los géneros del punk, hardcore y hip-hop.

Siguiendo las corrientes historiográficas que están en plena batalla por el relato, en ‘Los 40 Radikales’ se analiza, por un lado, la estrategia de instrumentalización de la música underground que llevó a cabo la izquierda nacionalista vasca para transmitir y expandir su ideario entre la juventud durante las décadas de 1980 y 1990; y, por otro, se estudian los cambios, las sinergias y las dificultades que desde entonces ha padecido ese tipo de música contestataria. Se trata, sin duda, de una interpretación novedosa sobre la música política de nuestro país, donde se recopilan diferentes trabajos inéditos y artículos ya publicados en revistas especializadas de difícil acceso, que han sido actualizados y ampliados.

El libro se divide en dos grandes partes. En la primera, se analiza el origen y evolución del movimiento musical underground vasco. En la segunda se presta atención a la situación de este género en la actualidad, atendiendo a sus problemas legales, y se cruza a fin de establecer comparativas entre la situación de la música underground durante la Transición y la actualidad, haciendo especial hincapié en las obstaculizaciones que sufrió este género contestatario. “He examinado las divergencias existentes entre los grupos, sus problemas, sus lugares de sociabilidad y su imagen durante las tres grandes etapas de nuestra historia reciente: la Transición, la consolidación de la democracia y la actualidad”, explica el autor.

Además, se dedica un amplio espacio para la historia de ese movimiento, atendiendo a su inspiración filosófico-política, sus dificultades de expansión, sus críticas y sus obstáculos. Para concluir con los problemas judiciales que han tenido algunos de los protagonistas. “Los últimos acontecimientos en torno al 15-M y la Ley Mordaza están produciendo un repunte de la politización de la música. Este contexto de ultraderechización de la sociedad y el constreñimiento de la libertad de expresión está provocando de manera generalizada un repunte de la música antisistema”, llega a comentar David Mota en su libro.

Para el periplo de presentaciones de su nueva obra, Mota ha contado con la colaboración de un importante elenco de historiadores y representantes de la cultura que, además, han vivido en primera persona muchos de los acontecimientos que en ella se relatan.

Para Santiago Burutxaga, promotor cultural y presidente de Cultura Abierta, no es frecuente que, para investigar una época, un historiador ponga la música en su punto de mira y que, además, se fije en las bandas que al comienzo de ese tiempo eran poco menos que subterráneas y malditas para el establishment cultural. “Lo interesante y singular del libro es que va más allá de hacer un recorrido por los temas y los grupos de lo que el autor llama la escena underground vasca: el punk, heavy metal y otras corrientes musicales que en los años 80 se englobaron bajo la etiqueta de Rock Radical Vasco. David Mota se detiene a estudiar los lazos que se tejieron entre los grupos políticos radicales y aquellos chavales de garaje, tugurio y barriada que escupían sus frustraciones y mala leche en sus canciones y que estaban, quizás sin saberlo, abriendo nuevos caminos a la música vasca de la época. En definitiva, es un libro tanto para rockeros como para los que no siéndolo especialmente, quieran conocer o recordar sin nostalgia, -como es mi caso-, aquellos años “alegres y combativos”, pero también violentos y oscuros”.

Mikel Toral, exdirector de Cultura del Gobierno Vasco y miembro del Consejo Vasco de la Cultura, que prologa el libro, cree que es una buena oportunidad para repasar de manera solvente y amena la difícil relación entre la música contestataria y los poderes establecidos y los contrapoderes que aspiran a sustituir a estos. “En un mundo de autocomplacencia y aduladores, sorprende gratamente la valentía con la que David Mota se enfrenta al periodo más reciente de nuestra historia musical desde la objetividad del historiador y desde la crítica “sin paños calientes”, ya sea a la IA o al PP. Creo que la mayoría de los lectores que se acerquen al libro confirmarán sus sospechas y vivencias de la maldad del poder respecto a la música contestataria. Es así en un 90%, y más en los últimos tiempos. Pero también pienso que es un libro que sirve para que los más jóvenes desarrollen su espíritu crítico y reflexionen, tal y como constantemente se invita a lo largo de la obra”.

En la presentación del libro en Bilbao también participó Joseba Martín, doctor en Periodismo, profesor de la UPV/EHU y director del programa ‘La Jungla Sonora’ de Radio Euskadi, a quien le ha llamado la atención la cantidad y la calidad de las fuentes consultadas a la hora de dar contexto al conjunto, sobre todo desde una visión sociopolítica. “Si bien es cierto que en los años 80 y en los primeros 90 la escena vasca más contestataria estaba fagocitada por la izquierda abertzale, no es menos cierto que en la actualidad la música que se hace en Euskal Herria, salvo contadas excepciones, es mucho más acomodaticia, con un perfil más mainstream que busca un éxito que se pueda convertir en numerosos conciertos”, comenta. Para Joseba Martín, el acierto del libro, además de esa revisión del contexto histórico de los 80, reside en la constatación de que la libertad de expresión está, en los últimos años, bajo sospecha. “En el caso vasco se ha traducido en una cierta persecución (algunas denuncias, suspensión de conciertos…), lejos aún del ensañamiento actual de la derecha y su caverna mediática, capaz de calentar el ambiente para que, leyes restrictivas mediante, un rockero, un rapero o un grupo acabe con penas de cárcel por esta o aquella letra”, afirma.

Para Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea de la UPV/EHU, el libro proporciona gran cantidad de información sobre la relación que mantuvo la múltiple variante vasca del punk-rock, sobre todo de los ochenta y noventa, con culturas políticas como la de la izquierda abertzale. “Da muchos datos y analiza con inteligencia la doble influencia e instrumentalización que se produjo entre esos dos ámbitos y cómo uno y otro se vieron modificados con esa relación. Un sector de la izquierda abertzale se modernizó haciendo propios mensajes y formas que en origen le resultaban ajenas, y el llamado RRV se contagió de discurso nacionalista, aunque siguiera primando en él unas letras contra el sistema democrático que se instalaba en nuestro país en los ochenta, muchas veces justificando la violencia política y el terrorismo, y denunciando situaciones de injusticia producidas en una sociedad muy crispada y crítica como fue la vasca de los ochenta”, destaca.

En ese sentido, como se expone en la obra, el RRV fue más político y reivindicativo que la Movida madrileña (o viguesa) porque respondían a dos sociedades distintas. “En la vasca de los ochenta –explica Rivera-, la ciudadanía no había abandonado las calles para dejar que las instituciones condujeran la política cotidiana. La calle estuvo agitada todavía durante algunos años por reivindicaciones de diverso género: sociolaboral (son los años de la reconversión industrial), antirrepresivo, antisistémico, nacionalista, en el combate por “liberar” espacios respecto de las nuevas instituciones que se iban asentando… Aunque la Transición tuvo los mismos efectos que en el resto de España, la consolidación institucional estuvo cuestionada hasta más tarde. En el resto del país ese proceso no se produjo y sí el del llamado “desencanto”, una vuelta al territorio de lo privado después de la intensa politización de las vidas de las gentes que se produjo durante el tardofranquismo y la Transición. Unas letras menos precisamente políticas, más preocupadas por la vida privada, más lúdicas que sacrificadas, algo desencantadas o, lo que el autor llama, “metafísicas” son expresión de “esa radical diferencia entre esos dos territorios en ese tiempo”.

David Mota. Foto: Nuria González. UPV/EHU.

Otro joven doctor en Historia y profesor en la UPV/EHU, Aritza Sáenz del Castillo, también ha intervenido en las presentaciones del libro. “A diferencia de otras publicaciones que han tratado el tema, que podríamos catalogar como crónicas o anecdotarios de tinte autobiográfico de una época, el autor se suma a la corriente de las Ciencias Sociales –New Popular Music Studies- que ha analizado esta época y esta materia con el rigor científico que merece”, opina.

Para este historiador, el autor consigue despertar el interés del lector al introducirse y analizar de forma exhaustiva las relaciones existentes entre los diferentes movimientos musicales underground y el poder hegemónico y no tan hegemónico a lo largo de estos casi cuarenta años. “Muchas de sus reflexiones coinciden con ideas que ya manifestaron los protagonistas de aquella primigenia escena punk que eclosionó a finales de los 70 y primeros 80, y que puso el País Vasco patas arriba. Otros, por la juventud que poseemos y asumiendo muy a nuestro pesar aquello que coreaba La Polla Records – “no soy joven, yo soy muy viejo, ríete de mí que soy tu espejo”- no contemplamos aquellos primeros acordes y desacuerdos, pero sí fuimos testigos del eco o, mejor dicho, reflujo de aquello que llamaron Rock Radical Vasco y que dejó su impronta en la cultura musical vasca décadas después, para bien y para mal”, destaca.

En Logroño o Lleida también se han realizado presentaciones de ‘Los 40 Radikales’, actos en los que han intervenido académicos como Sergio Cañas, doctor en Historia Contemporánea e investigador de la Universidad de La Rioja. Para este historiador, el libro es necesario para comprender una parte importante de la historia reciente del País Vasco y está escrito con habilidad para analizar la parte más salvaje, rompedora e internacional de la cultura popular desde las ciencias sociales, pero carente de la inocencia de quien simplemente ve en el rock radical surgido en los años 80 una representación marginal de una tribu urbana. “Su mayor aportación –incide-, es explicar los mecanismos de instrumentalización que la izquierda nacionalista vasca hizo de una contracultura que vino para quedarse, y su relación con los dispositivos de censura y marginación que sufrió por parte del resto del espectro político más interesados en promocionar la Movida Madrileña o el folclore vasco tradicional”.

Sergio Cañas, además, ha formado parte de diversos grupos musicales, si bien al margen de su instrumentalización nacionalista y desde un prisma anarcopunk. “Al entrar en la universidad, me sumergí de lleno en su vertiente intelectual y comencé a utilizarla como fuente para la historia, releyendo lo anterior y descubriendo nuevos autores y estilos diferentes, al tiempo en que continuaba siendo miembro de nuevas bandas musicales. Pero ya era tarde para cambiar y sólo podía evolucionar. Tal vez por eso cada capítulo que he ido leyendo del libro me ha obligado a buscar mis cintas, vinilos y cedés para volverlos a escuchar”, relata.

En Lleida participó en la presentación Carles Feixa, catedrático de Antropología Social de la Universidad Pompeu Fabra, que tuvo un personal acercamiento a ese movimiento musical y destaca de la obra que va mucho más allá de la superficie política en la que se le ha querido encasillar. “Mi encuentro con la música rock-punk/hardcore vasca tuvo lugar en la ciudad de México en 1991. Al haber paseado por el mercado callejero de El Chopo (un tianguis que cada sábado reúne desde los 80s a todas las tribus urbanas de una de las mayores metrópolis del planeta), conocía a la banda de los Mierdas Punks, que se sabían de memoria las letras de Kortatu y Eskorbuto (además de las de LPR, claro), cuyos discos se vendían en casetes autograbados en varios puestos del mercado. De todos ellos destacaba el de un vasco transterrado en el que también se podían comprar camisetas, gadgets y literatura contracultural. Mis cuates punks de ciudad Nezahualcóyotl me contaron las míticas visitas de esos grupos al DF. Cuando regresé a Cataluña me interesé por esa historia subterránea. Luego estuve en la tesis doctoral de Huan Porrah, un andaluz pionero en bucear en ella, pero hasta que leí el libro de David Mota no acabé de entender lo sumergido, lo emergente y lo visible de uno de los movimientos músico-culturales más interesantes que durante el último medio siglo ha surgido al sur de los Pirineos”.

Ficha:

Autor: David Mota Zurdo

Título: Los 40 Radikales. La música contestataria vasca y otras escenas musicales: origen, estabilización y dificultades (1980-2015)

Año: 2017

Editorial: Ediciones Beta

En Editoralia personas lectoras, autoras o editoras presentan libros que por su atractivo, novedad o impacto (personal o general) pueden ser de interés o utilidad para los lectores del Cuaderno de Cultura Científica.

El artículo Los 40 Radikales se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- I, Mammal. The Story of What Makes Us Mammals

- Cálculo y geometría analítica, de George F. Simmons

- El filósofo que baila con las sepias

Asteon zientzia begi-bistan #200

Hiriak argiz bete ditugu. Horren ondorioz, gauean zerupean jarriz gero gizateriaren heren batek ez du Esne Bidea ikusten eta europarren %60ak ere ez du ikusiko. Argiak itsutu gaitu. Arantxa Iraolak Berrian argi kutsaduraren ondorioei so egin die Aranzadi Zientzia Elkarteko Juan Antonio Aldunzinen laguntzaz. Adituaren esanetan “gaueko ingurumena hondatzen ari gara”, faunari, florari eta giza atsedena kaltetuz. Agian argia itzali beharko genuke maizago, izarren argia pizteko.

TESS sateliteak badu lana. Duela egun batzuk abian jarri du NASAk 20.000 exoplaneta aztertu ditzan. Bai, ondo irakurri duzue gure eguzki-sistematik at egon daitezkeen 20.000 exoplaneta aurkitu eta aztertzea helburua du NASAk martxan jarri misio berriak. Horretarako sateliteak zeruaren 85% arakatu beharko du eta bide horretan NASAk beste helburu bat ere jarri dio misioari, behatuko diren exoplanetetan bizia posible den jakitea. Ana Galarragak kontatzen dizkigu misioaren xehetasunak Elhuyar aldizkarian: Estralurtarrak eta gorila-efektua.

Biokimika15.000 jaioberritik bati eragiten dio Angelman sindromeak. Adimenaren garapenean arazo konplexuak sorrarazteaz gain, epilepsia eta komunikaziorako zailtasunak eragiten ditu; baita mugimenduaren koordinazio gabezia, oreka eta mugimendu arazoak eta ordu gutxi lo egitea. Sindromea duten pertsonen ezaugarririk deigarriena, dena den, izaera alai eta irribarretsua da. Horren guztiaren eragilea garunean huts egiten duen gene bakar bat da: UBE3A. Sindromearen sintoma konplexuen zergatia antzematea UPV/EHUko Biokimika eta Biologia Molekularreko ikertzaileen lanaren emaitza da. Zientzia Kaieran datu guztiak dituzue eskura: Angelman sindromearen sintoma konplexuen zergatia aurkitu dute.

BiologiaEdozein lurraldeko ekosistematan aurki daitezke kanpotik ekarritako espezie exotikoak. Inbasio biologikoa arazoa bihurtu da gure larreetan, ibai ertzetan eta itsasoan ere. Euskal Herriko portuetan bizi diren espezie exotiko eta inbaditzaileak ekarri ditu begi-bistara Berrian Edu Lartzanguren kazetariak. Espezie hauen etorrera itsasontziek orekatzeko erabiltzen duten lastra uretan dute jatorria. Munduko toki batean batzen dute ura eta beste puntan bota gerora, hortxe bidaiatzen duten gure bazterrak kolonizatzen dituzten ezkutuko bidaiariak.

Ez duzu ba txakurrik izango aldamenean? Horrela bada beha itzazu bere arnas eta hatsankatze-mugimenduak. Ba al dakizue beroa xahutu behar dutenean txakurrak hatsankatu egiten direla? Txakurra ez da beroa haizatzeko hatsankatzen den animalia bakarra. Thomson gazelak da beste bat. Harrapariengandik ihes egiteko korrika asko egiten du eta ohiko 39 °C-ko tenperaturatik 44 °C-raino hel daiteke haren odol arterialaren tenperatura. Baina hatsankatzeari esker Thomson gazelak burua hotz mantentzen du. Gorputzeko tenperatura 44 °C-ra dagoen artean, garuneko tenperatura 41 °C-tan mantentzen du, gorputz guztia baino hotzago. Juan Ignacio Pérez Iglesias eta Miren Bego Urrutia biologoek azalatzen digute animalia honen sekretua: Thomson gazelaren beroaldia.

FisikaEinsteinentzat korapilatze kuantikoa urruneko ekintza fantasmagorikoa bazen ere, egun, mekanika kuantikoaren ezaugarri paradoxikoenetakoa da. Erwin Schrödinger fisikari austriarrak barneratu kontzeptua zuen mekanika kuantikoko esperimentu baten harira. Korapilatze kuantikoak adierazten du elkarlotuta dauden partikula-multzoak ezin direla bakarkako entitate gisa ulertu, uhin-funtzio bakarra duen sistema oso bat bezala baizik. Einstein eta Schrödinger sasoitik hona korapilatzen kuantikoaren misterioak ikertzen dihardute eta asteon Elhuyar aldizkarian azaldu digute, UPV/EHUko eta Hannoverko Unibertsitateko ikertzaileek korapilatze kuantikoa sortu dutela fisikoki bananduta zeuden bi Bose-Einstein kondentsaturen artean.

GenetikaJuanma Gallegok herri nomada baten ezaugarri harrigarriari erreparatu dio. Indonesian bizi den Bajau herria izan du hizpide. Azken milurtekoan leku batetik bestera ibili dira bajauarrak Asiako hego-ekialdeko itsasoetan zehar. Bajau herria ezaguna da urpekaritza egiteko daukan abilezia dela eta, izan ere, 70 metroko sakonerara iristeko gai dira. Ikertzaileek argitu berri dute abilezia horren oinarria zein den: egokitzapen genetiko bat. Melissa Ilardo ikertzailearen esanetan: “Uste dugu bajauarrek egokitzapen bat garatu dutela. Horren bidez, hormona tiroidearen mailak handitu dira, eta horrek haien barearen tamaina handitu du

KimikaApirilaren 11n elikagaien akrilamida edukia kontrolatzea helburu duen Europar Batasuneko araudia indarrean sartu zen. Akrilamida patata frijituak edota kafean aurki daiteke eta, ondorioz, komunikabideetan akrilamidaren toxikotasunari buruz hainbat berri argitaratu izan dira egunotan. Kontuan hartzekoa da akrilamida kontzentrazio altuetan minbizi-sortzaile izan daitekeela baina baita ere ia edozein elikagaitan aurkitu daitezkeela minbizi-sortzaileak diren substantziak -kontzentrazio oso txikitan izanik ere-. Eta harira joanez, ba al dakigu zer den akrilamida? Josu Lopez-Gazpio kimikariak erantzun du gure galdera asteon: Patata frijituak akrilamida pixka batekin, mesedez.

PaleoantropologiaIkerketa berri batek kantauriar eremuan Erdi Paleolitotik Goi Paleolitorako trantsizioa berreraikitzeko baliozko aztarnak eta datuak lortu ditu. Ikertzaileek karbono 14 AMS ultrafiltrazioarekin azken neandertalek eta lehen Homo sapiens gizakiek jandako animalien hezurrak aztertu eta datatu dituzte. Horrekin batera bi giza taldeen bizimoduaren eta bilakaerari buruzko ondorioak lortu dituzte: bi populazioek oso denbora-tarte txikian egin zuten bat eremu berean, beraz, elkarrekintzarako aukera gutxi izan zuten. Elhuyar aldizkarian irakur ditzakezue datu guztiak: Neandertalak eta gizaki modernoak mila urtez baino ez ziren aldi berean bizi izan eremu kantauriarrean.

TeknologiaKamera bitxia da Google Clips. Soinean eramanez gero zure bizitzako une interesgarrienak grabatu eta gordetzen ditu baina berak erabakitzen du zeintzuk diren une horiek. Kamerak algoritmo bat du integratua eta honi esker zure bizitzako une ahaztezin bat bizitzen ari zarela antzeman eta piztu egiten da, bizipena grabatu eta gordetzeko. Ikusi egin behar algoritmoak une interesgarri deritzona horrela deritzogun. Sustatun: Google Clips, zure bizitza osoa (sic) grabatuko duen kamera robotikoa.

———————————————————————–

Asteon zientzia begi-bistan igandeetako atala da. Astean zehar sarean zientzia euskaraz jorratu duten artikuluak biltzen ditugu. Begi-bistan duguna erreparatuz, Interneteko “zientzia” antzeman, jaso eta laburbiltzea da gure helburua.

———————————————————————–

Egileaz: Uxune Martinez, (@UxuneM) Euskampus Fundazioko Kultura Zientifikoko eta Berrikuntza Unitateko Zabalkunde Zientifikorako arduraduna da eta Zientzia Kaiera blogeko editorea.

———————————————————————–

The post Asteon zientzia begi-bistan #200 appeared first on Zientzia Kaiera.

Naukas Bilbao 2017 – Clara Grima & Enrique F. Borja: Matemáticas, epidemias y vacunas

En #Naukas17 nadie tuvo que hacer cola desde el día anterior para poder conseguir asiento. Ni nadie se quedó fuera… 2017 fue el año de la mudanza al gran Auditorium del Palacio Euskalduna, con más de 2000 plazas. Los días 15 y 16 de septiembre la gente lo llenó para un maratón de ciencia y humor.

Cuando aplicamos las matemáticas a la salud se obtienen datos muy interesantes. En el caso de las vacunaciones deberían hacer reflexionar a más de una persona; más que nada para evitar la tercera variable de la ecuación: las epidemias.

Clara Grima y Enrique Borja: Matemáticas, epidemias y vacunasEdición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Naukas Bilbao 2017 – Clara Grima & Enrique F. Borja: Matemáticas, epidemias y vacunas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Naukas Bilbao 2017 – Francisco R. Villatoro: El espín para irreductibles

- Naukas Bilbao 2017 – Álex Méndez: Luz de luna

- Naukas Bilbao 2017 – Ignacio López-Goñi: Las bacterias también se vacunan

Ezjakintasunaren kartografia #213

Eboluzioak topatutako irtenbideetan oinarritzen dela ingeniaritza ez da berria. Gure aparailuen pisua arintzeko txoriengandik ikas dezakeguna, ordea, harrigarria da oraindik ere. Silvia Románen Lightweighting strategies inspired by birds.

Neurogenesia, neurona berrien sorrera, dago helduengan? Batzuen arabera, bai; besteen arabera, ez. No neurogenesis in adult primate hippocampal formation idatzi du JR Alonsok.

Solido, likido eta gas hiru materiaren egoera klasikoak baino gehiago daudela jakin beharko genuke jada. Harrigarria izan daiteke, dena den, inguru tenperaturan materia kondentsatuaren 7 egoera gutxienez daudela jakitea. DIPCko jendea, The 7 states of condensed matter at room temperature.

–—–

Mapping Ignorance bloga lanean diharduten ikertzaileek eta hainbat arlotako profesionalek lantzen dute. Zientziaren edozein arlotako ikerketen azken emaitzen berri ematen duen gunea da. UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren eta Nazioarteko Bikaintasun Campusaren ekimena da eta bertan parte hartu nahi izanez gero, idatzi iezaguzu.

The post Ezjakintasunaren kartografia #213 appeared first on Zientzia Kaiera.

La gran infraestructura europea de investigación en biotecnologías azules es ya una realidad

La gran infraestructura europea de investigación European Marine Biological Resource Centre (EMBRC-ERIC) es ya una realidad, y la Estación Marina de Plentzia (PiE) de la UPV/EHU es uno de los dos centros seleccionados por el Estado español para participar en la misma. El EMBRC-ERIC es el resultado de unión de 24 centros de investigación de 9 países, que aunando sus recursos y know-how y ofertando servicios de investigación trabajarán para resolver cuestiones fundamentales sobre la salud de los ecosistemas marinos en un medioambiente cambiante, promover nuevas tecnologías científicas en esta área, impulsar descubrimientos en el campo de la salud mediante el uso de modelos biológicos marinos y mantener a largo plazo la monitorización del estado de los mares.

Como indican las siglas ERIC (European Research Infrastructure Consortium), esta infraestructura se ha constituido legalmente como un Consorcio Europeo Infraestructuras de Investigación, siendo la decimoctava infraestructura europea de este tipo. Según Ibon Cancio, profesor de Biología Celular de la UPV/EHU y responsable de la adscripción de la Estación Marina de Plentzia al EMBRC-ERIC. “Es muy importante participar en una organización de este nivel y dimensión. ¿Quién no conoce el CERN? Nuestra infraestructura será del mismo nivel. Ellos se dedican al campo de la física, mientras que nosotros trabajaremos en el área de la salud y alimentación (‘Health and Food‘). El CERN tiene una única sede. Nosotros tenemos 24 sedes en 9 países, si bien tenemos un presupuesto mucho más modesto y mucho para demostrar”.

Los estatutos de la infraestructura de investigación paneuropea EMBRC acaban de publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea. “Somos oficialmente uno de los centro de investigación que conforman EMBRC-ERIC, y la única infraestructura de este tipo en el País Vasco”, señala Cancio. Los nueve países en los que se encuentran los 24 centros de investigación que constituyen el EMBRC-ERIC son Bélgica, Francia, Grecia, Israel, Italia, Noruega, Reino Unido, Portugal y España. En el nodo español participa, además de la Estación Marina de Plentzia de la UPV/EHU, la Estación de Ciencias Marinas de Toralla (ECIMAT) de la Universidad de Vigo.

Biotecnología azulEl EMBRC-ERIC proporcionará acceso a información y recursos los ecosistemas de todos los mares de Europa. “El objetivo es que cualquier investigador o investigadora o empresa tenga a su disposición los recursos biológicos marinos necesarios para su labor de investigación, y asimismo tenga acceso a todo el know-how en biología molecular y genómica, de manera que puedan explotarlos de un modo sostenible”.

Los primeros trabajos para constituir el EMBRC empezaron en 2008, una vez que la Comisión Europea introdujo esta iniciativa en su segunda hoja de ruta. En 2011 los promotores del EMBRC pusieron en marcha su primer proyecto, y para 2014 todos los países participantes habían suscrito un memorandum de entendimiento para iniciar el proceso de formalización legal de la infraestructura. A mediados de noviembre se aprobaron los estatutos y el presupuesto de lo que será el EMBRC-ERIC, que en el caso del nodo español contará con financiación del Gobierno Vasco y la Xunta de Galicia. Posteriormente todos los países han ratificado su compromiso con el EMBRC-ERIC, que en el caso de España se produjo en el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2017. La sede principal del EMBRC-ERIC se encuentra en París.

El EMBRC es, además, una de las grandes infraestructuras promovidas por la Comisión Europea dentro del foro estratégico ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures- ESFRI) para impulsar la investigación de calidad en la Unión Europea. En total cuenta con 50 infraestructuras o proyectos de infraestructuras.

Estación Marina de PlentziaLa Estación Marina de Plentzia (PIE) es un centro de investigación y enseñanza de alto nivel de la UPV/EHU. Situada en el antiguo sanatorio de Plentzia, estudia la salud del medio ambiente marino y su influencia en la salud humana. En concreto, promueve la investigación y formación en materias relacionadas con la salud de los ecosistemas marinos, los efectos de las alteraciones medioambientales sobre la salud humana y los biorrecursos marinos. La Estación Marina imparte tres másteres, dos de los cuales cuentan con la máxima distinción de calidad que otorga la Unión Europea, el sello Erasmus Mundus: Erasmus Mundus Master in Marine Environment and Resources (MER); Erasmus Mundus Master in Marine Biological Resources (IMBRSEa) y Environmental Contamination and Toxicology, Asimismo, cuenta con programas de doctorado. Una veintena de científicos y científicas y una treintena de doctorandos y doctorandas trabajan en el centro.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo La gran infraestructura europea de investigación en biotecnologías azules es ya una realidad se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Lado oscuro del genoma y leucemia: aspectos éticos y legales de una investigación

- La pubertad está comenzando antes para muchos niños; la educación sexual debería afrontar esta realidad

- Equilibrio tautomérico en un sistema modelo de gran interés biológico

Científicos, animalistas y el uso de animales para investigación

Mucho se ha hablado de los animales utilizados en investigación. Valga como ejemplo esta estupenda revisión sobre el tema realizada por el investigador Lluís Montoliu o el informe Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE). El tema del uso de animales para fines científicos salta a la palestra periódicamente por presiones del lobby animalista, el cual, sin lugar a dudas, ha influido en las leyes y normas vigentes. Por parte de la razón, es decir, de la ciencia, existe una defensa férrea del uso de animales para investigación, ya que, sin su utilización, no podríamos acometer las nuevas aproximaciones terapéuticas y diagnósticas que necesitamos para poder combatir las enfermedades que todavía hoy no tienen solución y que necesitamos para mejorar la vida de los enfermos. Así que existe un enconado desencuentro entre científicos y animalistas sobre el uso de animales para fines científicos. Sin embargo, hay una entidad, o grupo de entidades, en los que no cabe debate alguno.

Anuncio de PACMA contra la experimentación animal

La talidomida fue prescrita y utilizada entre los años 1957 y 1963 en Europa. Hasta ese momento ningún país europeo contaba con regulación alguna sobre el uso de medicamentos, por lo que la tragedia de este fármaco produjo un verdadero terremoto en el desarrollo de medicamentos en el viejo continente. Alemania, un país particularmente afectado por el caso de la talidomida, tuvo que aprobar con urgencia en el año 1961 la primera ley que regulaba el uso de medicamentos.

Hasta ese momento la responsabilidad de evaluar los medicamentos recaía sobre los propios fabricantes. Aunque su distribuidor, Grünenthal, realizó algunos experimentos de seguridad, estos no fueron suficientes para detectar los efectos secundarios del fármaco, y en ninguno de los casos se evaluó el fármaco en animales gestantes. En aquellos años tampoco era obligatorio evaluar los medicamentos en animales en periodo de gestación en el Reino Unido, pero de nuevo la catástrofe de la talidomida propició que se formara en 1964 el Comité de Seguridad de Medicamentos y que, cuatro años más tarde, se promulgara la primera Ley del Medicamento británica.

Niña afectada por la talidomida

Hoy en día todos los países de primer orden cuentan con agencias para el control del desarrollo, liberación y evaluación de nuevos medicamentos. Es el caso de la European Medicines Agency (EMA) en Europa o la Food and Drug Administration (FDA) en los Estados Unidos. Dichas organizaciones se encargan de velar por la seguridad de los fármacos que se prueban en humanos. La única obsesión de dichas agencias es que no se vuelva a dar un “caso talidomida”. Así que solicitan que se realice un estudio completo y pormenorizado de la toxicidad de los fármacos bajo estudio, y siempre antes de autorizarlos para su uso en humanos. La eficacia del medicamento se supone; de lo que se encargan las correspondientes agencias es de que los fármacos sean suficientemente inocuos.

Sede de la EMA en Londres, que será trasladada a Amsterdam y no a Barcelona.

Las agencias reguladoras obligan a la industria farmacéutica a realizar una exhaustiva batería de estudios para conocer cómo los fármacos afectan a diferentes sistemas del organismo y a procesos patológicos críticos, determinando sus rangos de su seguridad en el mejor de los casos (en el peor y más habitual el desarrollo de los nuevos fármacos es interrumpido por estas cuestiones).

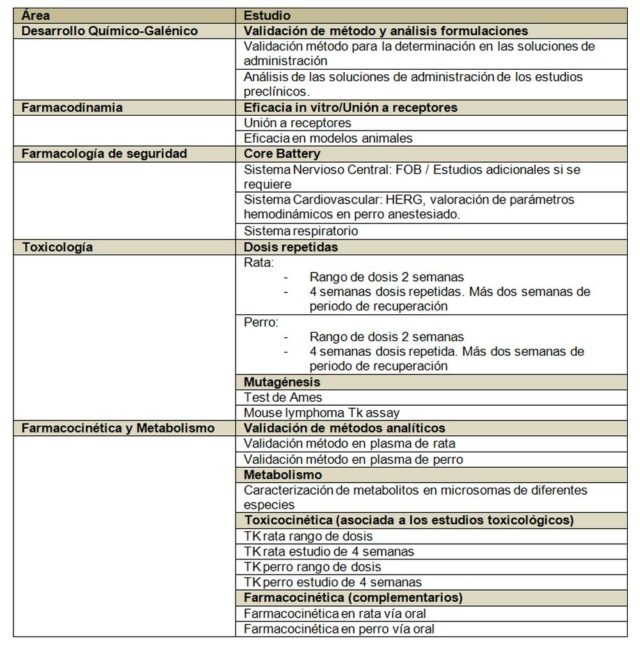

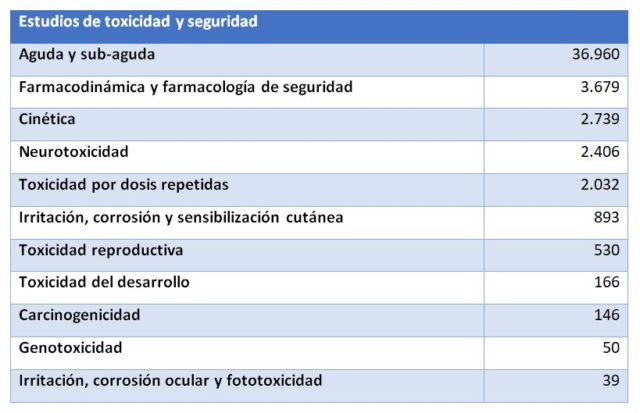

Veamos un ejemplo concreto de los estudios requeridos por las autoridades:

Podemos observar en la tabla anterior, grosso modo, los estudios que las agencias exigen. Hagamos algunas apreciaciones al respecto:

- La tabla refleja los estudios mínimos necesarios, los cuales pueden no ser suficientes si se encuentra algún hallazgo patológico inesperado, cosa que suele ocurrir ya que se fuerzan las dosis hasta encontrar efectos secundarios, lo cual permite definir las dosis de trabajo. Aquí es necesario recordar a Paracelso, que ya explicó la importancia de las dosis hace casi 500 años.

- El paquete básico de estudio está por encima del medio millón de euros en prácticamente todos los casos y los estudios tienen una duración de un año al menos. Esto si las cosas van bien, claro. En muchas ocasiones los tiempos y los costes se incrementan.

- Los laboratorios que realizan este tipo de estudios deben estar certificados en Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL; o GLP en inglés), por lo que lo realizan exclusivamente empresas especializadas llamadas Contract Research Organizations (CRO). Todos los protocolos de estudios están normalizados y acordados, y hay que seguirlos estrictamente, registrando cualquier desviación detectada.

- Se estudian los principales sistemas del organismo, tales como el sistema respiratorio, cardíaco o nervioso, así como procesos que puedan afectar a la seguridad, tales como la mutagénesis o los estudios de interacción con receptores.

- Se estudian dos especies animales siempre; una de roedores y otra de no roedores. Por cuestiones históricas la especie de roedor mayoritaria es la rata (el ratón no se usa para estudios regulatorios normalmente). Las agencias tienen un amplio recorrido de estudios realizados en rata y pueden comparar expedientes. La especie no roedora suele ser el perro, aunque se pueden utilizar otros no roedores con su justificación pertinente. Sólo en contadas ocasiones las agencias autorizan el uso de primates. El perro habitualmente usado para estos estudios es de la variedad Beagle; los monos suelen ser macacos.

- Toda la información extraída de los estudios regulatorios preclínicos es utilizada para diseñar los estudios en humanos First-in-human, y las primeras dosis de estudio vienen definidas por la dosis anterior a la más baja que produce algún efecto en cualquiera de las dos especies animales utilizadas en los estudios. A esta dosis se le conoce como NOAEL (de non-observed adverse effect level).

- Previamente a los estudios en humanos se aplicará un factor de dilución a la dosis elegida como medida adicional de seguridad. La dosis final que será utilizada para iniciar los estudios en humanos es lo que se conoce como MRSD (del inglés máximum recommended starting dose).

A grandes rasgos, para todo lo anteriormente expuesto, es necesario el uso de animales. Y en este caso el factor limitante no son los comités de ética, que los hay, si no la cuantía económica de los estudios y la duración de los mismos (para la empresa farmacéutica, tiempo y dinero son parámetros esencialmente equivalentes).

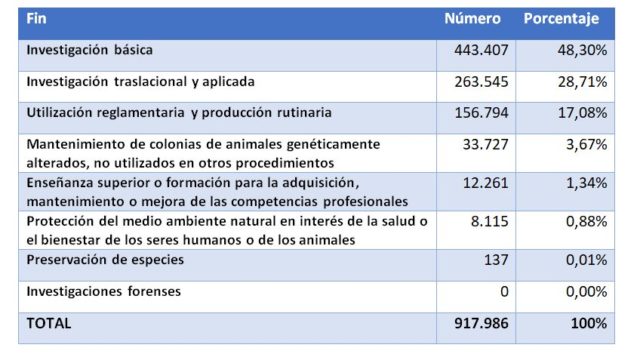

La pregunta ahora es: ¿Cuántos animales se usan para este tipo de estudios en nuestro país? Si analizamos el último informe oficial publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), el número de animales utilizados en 2016 para fines científicos fueron los siguientes:

Es decir, que la mayoría de animales fueron usados para investigación (básica o traslacional/aplicada, en un 77%). La siguiente partida en importancia es la utilización reglamentaria y producción rutinaria. Si atendemos sólo al uso reglamentario los datos indican que se utilizaron 49.640 animales para este fin repartidos de la siguiente forma:

Es decir, de cada 100 animales utilizados para fines científicos aproximadamente 5 fueron sacrificados por cuestiones regulatorias, por los 75 que fueron usados en las diferentes fases de investigación. Tal vez 50.000 animales al año para estudiar la seguridad de los fármacos pueda parecer mucho, tal vez no parezca tanto si lo comparamos con las incontables personas que sufrieron el efecto de la talidomida en nuestro país.

Si salimos de nuestra zona de confort y atendemos, por ejemplo, al uso de animales para la alimentación, según Eurostat sólo en 2015 se sacrificaron más de 46 millones de cerdos en España. O lo que es lo mismo, un cerdo por español. Por el contrario, en 2015 por cada español tan sólo se usaron 0,018 animales con fines regulatorios. Juzguen ustedes mismos.

Este post ha sido realizado por Javier Burgos (@Javisburgos) y es una colaboración de Naukas con la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU.

Referencias y más información

- Lluís Montoliu (2018) ¿Cuántos animales se usan en España para experimentación? Cuaderno de Cultura Científica

- Informe COSCE sobre el uso de animales de investigación.

- Informe 2016 de uso de animales para investigación del MAPAMA. [PDF]

- Guía de desarrollos preclínicos. Genoma España. [PDF]

El artículo Científicos, animalistas y el uso de animales para investigación se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- ¿Cuántos animales se usan en España para experimentación?

- #Naukas15 ¿Es necesario usar animales en investigación?

- Una nueva investigación muestra que explicar cosas a la gente “normal” puede ayudar a los científicos a ser mejores en su trabajo

Gorka Kobeaga: “Ibilbideen optimizazioa arlo zabala da eta aplikazioak oso anitzak dira” #Zientzialari (93)

Orientazio Problema (Orienteering Problem, OP) matematikaren arloan aztertzen den ibilbideen optimizazio problema bat da. Saltzaile ibiltariaren problema (TSP) ospetsuaren aldaera den ibilbide-problema honen helburu nagusia da, ibilbidearen gehienezko luzera errespetatuz, bisitatutako herrietan jasotako sarien batura maximizatzen duen ibilbidea aurkitzea.

Ibilbide-problema honen aplikazioak anitzak dira gaur egun. Izan ere, teknologia berriek eskainitako aukerak aurrera egin ahala, Orientazio Problemaren aplikazioak ugaritu egin dira.

Baina, zeintzuk dira zehazki aplikazio hauek? Nola aplikatzen dira algoritmoak ibilbideen optimizazioan? Galdera hauei erantzuteko, Gorka Kobeaga BCAM zentroko ikertzailearekin izan gara.

‘Zientzialari‘ izeneko atal honen bitartez zientziaren oinarrizko kontzeptuak azaldu nahi ditugu euskal ikertzaileen laguntzarekin.

The post Gorka Kobeaga: “Ibilbideen optimizazioa arlo zabala da eta aplikazioak oso anitzak dira” #Zientzialari (93) appeared first on Zientzia Kaiera.

La neurociencia está desentrañando los misterios del encéfalo adolescente

Lucy Foulkes

![]()

¿Cómo describirías al adolescente medio? A la mayoría las siguientes características pueden venirnos a la mente: temperamental, impulsivo, arriesgado, propenso a sucumbir a la presión de grupo.

Si bien está claro que la adolescencia es un período de la vida que está plagado de estereotipos, hay algo de verdad en los clichés. Muchos estudios neurocientíficos han establecido que ocurren cambios significativos en el encéfalo durante la adolescencia. Y las cosas por las que a menudo se ridiculiza a los adolescentes, como su asunción de riesgos y la vulnerabilidad a la presión de los compañeros, en realidad están enraizadas en los cambios que ocurren en sus encéfalos. Solo hay un problema con esto: muchos adolescentes no se ajustan a los estereotipos.

Todos sabemos por experiencia personal que la forma en la que los adolescentes piensan y actúan puede variar ampliamente según el adolescente del que se trate. Pero, a pesar de esto, la gran mayoría de los estudios hasta la fecha se han centrado en las medias: ¿qué ocurre de media con el encéfalo durante la adolescencia o cómo se comportan y sienten los adolescentes de media?

Depender de las medias de esta manera tiene un beneficio estadístico importante, ya que es más probable que los investigadores sean capaces de detectar un efecto genuino si promedian sus hallazgos entre muchos participantes. Pero el coste obvio es que estos hallazgos generales no se aplican a todos y cada uno.

Comprender las diferencias individuales

En un artículo reciente, mis colegas y yo argumentamos que esto debe cambiar. A partir de ahora, la investigación del encéfalo de los adolescentes necesita prestar más atención a estas importantes variaciones entre adolescentes, lo que se conoce en el campo como “diferencias individuales”.

Además de documentar que todos los adolescentes son diferentes, también debemos comenzar a entender por qué esto es así. Los estudios que ya están investigando esto han demostrado que tanto la genética, como la nutrición, la crianza de los hijos o las enfermedades mentales afectan a la forma en la que se desarrolla nuestro encéfalo y la manera en la que nos comportamos durante la adolescencia. Y en nuestro último artículo, analizamos otros tres factores que podrían afectar el desarrollo del encéfalo: el estatus socioeconómico, las relaciones con los compañeros y la cultura.

No útil para retrato robot. Imagen: Shutterstock

El estatus socioeconómico es una medida de la posición social y financiera de una persona en la sociedad, y a menudo se mide por el nivel de educación de sus padres y por los ingresos familiares totales. La investigación ya ha descubierto que tu encéfalo se desarrolla de manera diferente en la adolescencia dependiendo de tu nivel socioeconómico. Pero lo que aún no entendemos del todo es por qué. Podría ser, por ejemplo, que criarse en un ambiente de bajos ingresos es más estresante o que esté relacionado con diferentes tipos de nutrición, y que esto a su vez afecte el desarrollo del encéfalo, pero se necesitan más estudios sobre este tema.

Compañeros de clase y cultura

El tipo de relación que los adolescentes tienen con sus compañeros también afecta la actividad encefálica. Los adolescentes con una historia de acoso, por ejemplo, muestran diferentes patrones de activación encefálica ante ciertas informaciones sociales: sus encéfalos parecen ser más sensibles a la experiencia de ser excluidos. Por la misma razón, tener muchos amigos y un historial de ser querido por los compañeros de clase también afecta a la activación encefálica, y puede hacerte más resistente al desarrollo de problemas de salud mental.

En todo el mundo, los adolescentes también crecen en culturas muy diferentes, lo que afecta muchos aspectos de sus vidas: desde cuántos años pasan estudiando hasta cuándo se casan e incluso cuánto tiempo pasan con sus familias.

Recientemente, los científicos se han interesado en cómo esto se podría reflejar en las diferencias en los encéfalos adolescentes. Ya sabemos que los adultos de diferentes culturas muestran diferencias interesantes en su actividad y estructura encefálicas, y esto ahora está empezando a investigarse en adolescentes.

Solo tu adolescente medio

La razón por la que la mayoría de las investigaciones sobre el encéfalo de adolescentes aún no consideran las diferencias individuales se debe en parte a que el campo tiene solo 20 años de edad, y las nuevas áreas de investigación deben comenzar con lo básico, las medias, antes de intentar comprender los matices.

La investigación del encéfalo adolescente es un campo relativamente nuevo. Imagen: Shutterstock

También hay razones prácticas. La tecnología de imágenes encefálicas hasta la fecha no ha sido lo suficientemente buena como para cartografiar exactamente cómo los factores específicos, como las relaciones entre iguales, podrían afectar el desarrollo del encéfalo. Luego también está el hecho de que para tener suficiente capacidad para detectar hallazgos fiables, se necesitan grandes tamaños de muestra.

Esto significa cientos, a veces miles, de adolescentes. Por el momento, un escáner cerebral cuesta alrededor de 600 € por hora, por lo que el tamaño de las muestras a menudo está limitado por el coste. Una forma de resolver este problema es que los científicos compartan sus datos entre ellos, y esto ya está comenzando a suceder .

Todos los encéfalos son diferentes

Reconocer que todos los adolescentes son diferentes tiene implicaciones realmente importantes para cosas como la educación o la publicidad. Si, por ejemplo, la forma en que los adolescentes aprenden depende de su patrón específico de desarrollo encefálico, entonces las estrategias educativas basadas en medias solo tendrán una utilidad limitada.

Del mismo modo, las campañas publicitarias para temas como la salud sexual, si se basan en los estudios que promedian entre los participantes, funcionarán para algunos adolescentes, pero no para otros.

Cuanto antes entendamos la diferencia entre los adolescentes, más pronto podremos integrar esta información en las escuelas y las políticas. Esto es importante porque, después de todo, no existe un adolescente medio, y debemos recordar esto a medida que continuamos refinando nuestra comprensión del encéfalo adolescente.

Nota del traductor sobre las referencias bibliográficas: Todos los artículos científicos están enlazados en el texto en sus contextos apropiados, basta pulsar en las palabras azules.

Sobre el autor:

Lucy Foulkes es profesora de de psicología de la educación en la Universidad de York (Reino Unido)

Texto traducido y adaptado por César Tomé López a partir del original publicado por The Conversation el 23 de abril de 2018 bajo una licencia Creative Commons (CC BY-ND 4.0)

El artículo La neurociencia está desentrañando los misterios del encéfalo adolescente se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El gran encéfalo humano es un “encéfalo social”

- La pubertad está comenzando antes para muchos niños; la educación sexual debería afrontar esta realidad

- El encéfalo bilingüe: por qué no existe un modelo único

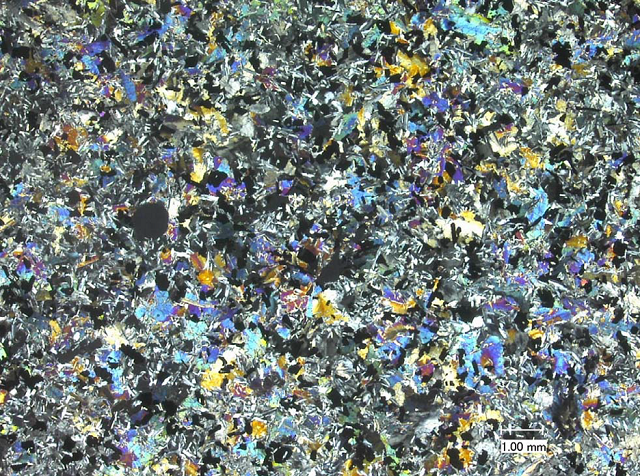

Laser bidezko ablazioaren egungo egoera eta aplikazioak

Irudia: Alan Gray-ek, 1985. urtean, laser bidezko ablazioa garatu zuenetik teknikaren oinarriak ez dira asko aldatu.

Teknikaren funtsa sinplea da: lagina hermetikoki itxita dagoen gelaxka batetan kokatzen da. Pultsu laburreko eta energia handiko laser izpi bat laginaren gainazalean fokatu eta partikulak, atomoak, ioiak eta elektroiak erauzten ditu. Gas inerte batek (He edo Ar) gelaxka zeharkatu eta ICPMS-era garraiatzen ditu. Bertan, aerosola lurrundu, atomizatu eta ionizatu ondoren sortzen diren ioi positiboak masa espektrometroan analizatzen dira.

Hortaz, laserrak lagin solidoaren analisi zuzena ahalbidetzen du, aurretratamendurik gabe eta analisi denbora nabarmenki murrizten da. Ezaugarri bereizgarrienak hauexek dira: erabilpen erraza, analisi denbora laburra, laginari eragindako kalte urriak, sentsibilitate handia eta elementu nagusi zein minoritarioen eta ratio isotopikoen aldibereko neurketa ahalbidetzen duen tarte dinamiko zabala.

Hala ere, teknika honek zehaztasunean eragina duten desabantailak ditu. Alde batetik, laginak oso homogeneoak ez badira, analisiaren adierazgarritasuna bermatzeko sakonera edota gainazal handiagoak analizatu behar dira laserraren diametroa, energia eta abiadura areagotuz. Bestalde, zatikatze elementala (edo elemental fractionation) laginaren matrizearen izaeraren arabera gertatu daiteke (matrize efektua, hain zuzen) eta honek kuantifikazioan eragina izan dezake. Horregatik, laginak berak kuantifikazioan eragin ditzakeen desbiderapenak zuzentzeko laginaren antzerako konposizioa duten erreferentziazko materialak erabiltzen dira (matrix-matching).

Alan Gray-ek, 1985. urtean, laser bidezko ablazioa garatu zuenetik teknikaren oinarriak ez dira asko aldatu. Hala ere, burututako hobekuntzek (laser pultsuen iraupenean eta egonkortasunean, uhin-luzeran, laser izpiaren bide optikoan eta aerosolaren garraioan eragina dutenak, batez ere) teknikaren aplikazioak ugaritu dituzte eta gaur egun laser bidezko ablazioa erreferentziazko teknika bilakatu da kimika analitikoaren esparruan lagin konplexuen (material geokimikoak, geruza anizkoitzeko laginak, ingurune-laginak eta lagin biologikoak, artelanak, arkeologia piezak eta harribitxiak, esaterako) analisi mikroskopikoa egiteko.

Teknika honen egungo egoeraz jabetzeko ondorengo puntako aplikazioak bereiz daitezke bai biologian eta ingurumenean, osasunean, geokimikan zein auzitegi zientzien alorretan:

i) Arrain espezieen populazioaren kontrola eta habitaten kalitatearen neurketa otolitoen eta hegats-hezurren analisiaren bidez.

ii) Psikiatriako, neurologiako eta onkologiako medikuntzaren adarretan egindako aurrerapenak zenbait gaixotasunetan eragiten duten metalen identifikazioaren bidez.

iii) Petrolio gordinaren jatorriaren ziurtapena eta kalitatearen ebaluazioa.

iv) Tiro aztarnen dudarik gabeko identifikazio azkarra.

v) Material nuklearraren legez kanpoko trafikoaren aurkako borroka.

Artikuluaren fitxa:- Aldizkaria: Ekaia

- Zenbakia: Ekaia 31

- Artikuluaren izena: Laser bidezko ablazioaren egungo egoera eta aplikazioak.

- Laburpena: 80ko hamarkadaz geroztik, laser bidezko ablazioa eta akoplamendu induktibozko plasma-masa espektrometria (LA-ICPMS) konbinatzen dituen teknika analitikoa sakonki ikertu eta garatu da, eta, gaur egun, lagin solidoen analisi elemental zein isotopiko zuzena egiteko erreferentziazko teknika bilakatu da. Ezaugarri bereizgarrienak hauexek dira: erabilpen erraza, analisi-denbora laburra, laginari eragindako kalte urriak, sentsibilitate handia eta elementu nagusi zein minoritarioen eta ratio isotopikoen aldibereko neurketa ahalbidetzen duen tarte dinamiko zabala. Lan honetan, LA-ICPMS teknikaren oinarriak eta konfigurazio orokorra azaldu eta femtosegundo/ nanosegundo laser bidezko ablazioaren erabileraren arteko desberdintasun nagusiak nabarmentzen dira. Azkenik, teknika honen egungo egoeraz jabetzeko, jatorri askotariko laginen analisi elementala laburbildu eta berrikusten da biologian eta ingurumenean, osasunean, geokimikan zein auzitegi zientzien alorretan.

- Egileak: Nagore Grijalba, Fanny Claverie, Ariane Donard, Hélène Tabouret, Christophe Pecheyran, Nora Unceta, Mª Aránzazu Goicolea, Ramón J. Barrio

- Argitaletxea: UPV/EHUko argitalpen zerbitzua

- ISSN: 0214-9001

- Orrialdeak: 45-65

- DOI: 10.1387/ekaia.16332

—————————————————–

Egileez: Fanny Claverie, Ariane Donard, Hélène Tabouret, Christophe Pecheyran Laboratoire de Chimie Analytique Bio-inorganique et Environnement (IPREM-UMR UPPA/CNRS 5254)koak dira; Nora Unceta, Mª Aránzazu Goicolea, Ramón J. Barrio UPV/EHUko Farmazia Fakultateko Kimika Analitikoa Sailekoak dira eta Nagore Grijalba bietakoa.

————————————————–

Ekaia aldizkariarekin lankidetzan egindako atala.

The post Laser bidezko ablazioaren egungo egoera eta aplikazioak appeared first on Zientzia Kaiera.

La humildad como virtud científica

Linus Pauling (1901-1994). Ganador de dos premios Nobel. Uno de los padres de la química cuántica y de la biología molecular. Pacifista y activista. Pero también padre de la medicina ortomolecular (sin base científica; una teoría inventada en un sillón, como el psicoanálisis de Freud o la homeopatía de Hahnemann) y perseguidor arrogante, hostil e incansable de Dan Shechtman, los cuasicristales y de cualquiera que trabajase en ellos desde su descubrimiento en 1984 hasta su muerte en 1994 (Shechtman recibiría el Nobel en 2011 por el descubrimiento de los cuasicristales).

Gente que practica ciencia desde la arrogancia hay, ya lo creo; incluso en según qué disciplinas o instituciones abundan. Personas de teoría única que acertaron una vez en algo importante y desde entonces mantienen su hipótesis favorita como única aceptable; científicos que sólo se relacionan con discípulos de su secta, que rechazan a quien tiene ideas diferentes, que son incapaces de imaginar que sus ideas puedan ser insuficientes o mucho menos erróneas. Abundan los jefes de laboratorio, directores de centro, catedráticos eminentes, editores de revistas u organizadores de congresos que en cualquier disciplina, de cualquier sexo (aunque más a menudo, ay, varones), con variado acierto y casi siempre con temibles consecuencias practicas la ciencia desde la más absoluta arrogancia intelectual y a menudo social. Todos los que practica ciencia los conocen o los sufren, tratando siempre de sobrevivirlos.

Porque un científico arrogante, especialmente cuando esa arrogancia se manifiesta en su producción intelectual, es un mal científico. No porque su trato sea muy desagradable, que lo es; no porque suponga un obstáculo al avance del conocimiento al dificultar la adopción de nuevas ideas, que lo hace; sino porque su ciencia es mala por definición.

La buena ciencia sólo puede ser humilde, porque errar es humano y porque al universo le importan poco nuestros sentimientos y aunque no hace trampas para engañarnos tampoco nos pone las cosa fáciles: comprender como funciona es complicado y está lleno de trampas. Malinterpretar, crear hipótesis bellas (pero erradas), teorizar en ausencia de datos o con datos equivocados o desconocer factores relevantes son certezas con las que tenemos que lidiar a la hora de establecer nuestras hipótesis y explicaciones. Y cuando esas hipótesis bellas pero erróneas se enfrentan a la comparación con el cosmos real éste es inmisericorde, y las tumba sin remedio.

Cuando esto ocurre podemos refugiarnos en la ceguera desde la arrogancia: ese factor no es relevante porque YO no lo considero así, porque MI experimento no lo tiene en cuenta, porque NUESTRA hipótesis no lo incluye. Al hacer esto estamos intentando imponer nuestras formas de pensar y nuestros límites al universo, forzando sobre el funcionamiento de cosmos nuestra interpretación limitada. Si tenemos bastante poder terrenal conseguiremos que esto funcione, durante un tiempo; si controlamos las carreras de los científicos que vienen después mediante tribunales o consejos editoriales de revistas, si somos determinantes al escribir los libros de texto, si empujamos y apartamos a las voces discrepantes e impedimos que se les escuche. Con arrogancia y poder es posible mentir a todo el mundo, durante algún tiempo.

Pero no hay arrogancia capaz de forzar la mano del universo, así que a la larga todos nuestros esfuerzos serán en vano. Quizá tengamos una larga y poderosa carrera, quizá incluso muramos pensando que lo hemos logrado, pero tarde o temprano (y será temprano) la realidad se impondrá y nuestras teorías e hipótesis pasarán al basurero de la historia. No será siquiera recicladas como parte de teorías mejores, como ocurre con los avances correctos pero siempre (ay) insuficientes, sino que serán descartadas y quedarán como notas a pie de página en la historia de la ciencia, asociando para siempre nuestro nombre con el fracaso.

Los mejores científicos son humildes, no por vocación propia, sino por experiencia duramente ganada. Por errores cometidos, hipótesis rechazadas, experimentos fallidos, dificultades no superadas; por meteduras de pata risibles, confusiones involuntarias, complejidades experimentales o de campo no tenidas en cuenta. Es cierto que la naturaleza no nos miente de modo malicioso, pero a veces puede ser puñeteramente sutil y esconder fuentes de error en los rincones más inverosímiles; uno puede estar al borde del Nobel y descubrir de repente que sus datos están contaminados y no dicen lo que uno pensaba que decían, perdiendo cualquier posibilidad de alcanzar la gloria.

Y eso duele, pero sólo se convierte en una catástrofe si se le suma una buena dosis de arrogancia. En presencia de humildad el error se desarrolla y se acaba convirtiendo en el germen de nuevas ideas, nuevas hipótesis, nuevos avances. Por eso los buenos practicantes de ciencia comparten como rasgo común la humildad intelectual; no porque eso les haga mejores personas o les convierta en practicantes de la filosofía Zen, sino porque eso les hace mejores científicos. Ante el maravilloso, complejo y sutil universo que hay ahí fuera pensar que una mente humana pueda contener toda la verdad no sólo es arrogante: es estúpido. La humildad, pues, es una virtud científica, porque nos ayuda a entender mejor.

Sobre el autor: José Cervera (@Retiario) es periodista especializado en ciencia y tecnología y da clases de periodismo digital.

El artículo La humildad como virtud científica se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Cómo leer una noticia científica

- Las matemáticas como herramienta (II): La Revolución Científica y el cálculo

- Ellen Richards: la economía doméstica como cultura científica

Thomson gazelaren beroaldia

Juan Ignacio Pérez eta Miren Bego Urrutia Igeri egiten, lasterka egiten, hegan egiten

Juan Ignacio Pérez eta Miren Bego Urrutia Igeri egiten, lasterka egiten, hegan egiten ———————————————————————————————————–

Ezaguna denez, jarduera fisiko altuak energia-eskari altuagoak sortzen ditu. Giharrek lan gehiago egitean, uzkurketa-zikloak gauzatzeko beharrezkoa den gainerako energia (ATPa) sortzeko oxigeno gehiago garraiatu behar da gihar-zeluletako mitokondrioetaraino.

Irudia: Ohiko 39 °C-ko tenperaturatik 44 °C-raino hel daiteke odol arterialaren tenperatura Thomson gazelaren kasuan.

Bai zirkulazio-sistemak eta bai arnas aparatuak hartzen dute parte oxigeno gehigarri hori helarazten, lankidetzan: batetik, arnas hartzea azkartu egiten da oxigeno gehiago hel dadin difusioz arnas organoa irrigatzen duen odolerantz, eta bestetik, bihotzaren taupada-maiztasuna emendatu egiten da; sarriago uzkurtuz, denbora-unitateko odol gehiago ponpatzen da beharrizan metaboliko altuagoa duten ehunetarantz.

Beraz, animalia asko hatsankatu egiten dira ariketaren ondorioz. Hatsankatzea, baina, xede anitzeko jokabidea dugu. Goraxeago esan denez, arnasketa-zikloa azkartzeko mekanismoa da, baina ariketak eragindako beroa barreiatzeko ere erabiltzen da zenbait animaliaren kasuan, batez ere izerdirik botatzen ez dutenetan (ikus «Munduko gauza hotzenetako bat» izenburuko atala). Hala ere, batzuetan ariketak sortutako beroa xahutzeko zailtasunak daudenean, hatsankatzeak ba omen du hirugarren betebehar garrantzitsu bat: garuneko tenperaturari balio seguruetan eustea.

Azter dezagun aukera hori adibide baten bidez: Thomson gazela izenaz ezaguna den Afrikako ekialdeko gazela txikiak 15-20 kg inguru pisatzen du. Harrapari baten presiopean, 40 km/h-ko abiaduran 5 minutuz korrika aritu ondoren, jarduera metaboliko emendatuak eragindako ezohiko bero-ekoizpenak animaliaren gorputz guztia berotzen du. Ohiko 39 °C-ko tenperaturatik aldenduz, 44 °C-raino heltzen da odol arterialaren tenperatura. Ariketa gogorraren ondorioz, beraz, animalia homeotermo honek, aldi baterako bada ere, galdu egiten du gorputzeko tenperaturari konstante eusteko gaitasuna.

Zergatik gertatzen da tenperatura-emendio hori? Harrapariaren mehatxupean korrika bizian doala, 40 aldiz emendatzen da gazelaren gastu metabolikoa. Aipatu behar da gainera, lasterketa hori ingurune-tenperatura altuetan burutzen dela. Beraz, Thomson gazelak ariketaren ondorioz ekoitzitako beroa galtzeko zailtasun handiak ditu. Ondorioz, odolaren tenperatura nabarmen igotzen da, beroa galtzeko aukerak mugatuta baitaude. Izan ere, tenperatura-emendio horrek baliteke animaliaren gihar sistemaren funtzionamendua azkartzen laguntzea, eta ondorioz korrikaldiaren etekina hobetzea.

Gazelaren gorputzeko tenperaturaren emendioa ez da gertatzen beroa barreiatzeko mekanismoek huts egiten dutelako, animaliak maiztasun altuko hatsankatzera jotzen baitu, bai freskatzeko, eta baita oxigeno gehiago lortu ahal izateko ere. «Munduko bi gauza hotzenetako bat» izenburuko atalean txakurretarako azaldu dugunez, izerdirik botatzen ez duten animalia askok erabiltzen dute hatsankatzea beroa xahutzeko. Arnas sisteman oinarritutako mekanismo horiek oso eraginkorrak badira ere, ohiko egoeran behintzat, hain da handia gazelaren ihesaldia bezalako larrialdi-egoeretan gertatutako bero-ekoizpenaren zama, ezen tenperaturak gora egiten baitu, ezin baitaiteke sortzen den bezainbeste bero barreiatu.

Baina ariketak eragindako tenperatura-igoera ez da gorputz osoan modu berean gertatzen, hatsankatzeari esker Thomson gazelaren garuna gainerako gorputz guztia baino hotzago mantzentzea lortzen baita. Gorputzeko tenperatura 44 °C-ra dagoen artean, garuneko tenperatura ez da 41 °C-ra heltzen. Balio seguruetan mantentzen da, beraz; jakina denez, garuna osatzen duten zelulentzat oso kaltegarriak dira 41-42 °C-tik gorako tenperaturak.

Nola lor daiteke baina hatsankatzearen bitartez horrelako hozte-prozesu selektiboa? Arteria karotideotik garunerantz bideratzen den odola kaskezurreraino iritsi orduko ehunka arteria txikitan banatzen da; gero, garunera heldu baino lehen, batu egiten dira berriro, bero-trukatzaile modura jokatzen duen rete mirabile bat osatuz. Sare miragarria osatzen duten arteria txiki horiek, zain-odolak osaturiko sinu bat zeharkatzen dute. Zainetako odol hori hotzago dago, hatsankatzen ari den gazelaren sudurretik igaro ondoren heltzen baita sinu horretara. Horrela, hoztu egiten da arteriatxoetan zehar doan odol arteriala, beroaren zati bat zain-odolerantz galtzen baitu, eta garunera heltzen denerako odol hau arteria karotideoko odola baino 2-3 °C freskoago dago. «Atunen berogailua eta sare miragarria» izenburuko artikuluan ikusi dugu sare miragarriaren bero-trukerako sistema hau, justu kontrara jokatzen: atunen giharraren kasuan, odola muskulura heldu orduko berotzeko erabiltzen zen sistema bera.

Hortaz, oro har, bero-galerarako mekanismoa izateaz gain, hatsankatzeak ingelesez «selective brain cooling» deritzon prozesuan ere hartzen du parte. Thomson gazela adibidetzat hartu badugu ere, artiodaktilo hori ez da hozte selektibo hau baliatzen duen animalia bakarra, etxe-abere ungulatu askok ere mekanismo bera erabiltzen baitute. Animalia hauei buruz esan daiteke, bai, «burua hotz» mantentzen dutela!

—————————————————–

Egileez: Juan Ignacio Pérez Iglesias (@Uhandrea) eta Miren Bego Urrutia Biologian doktoreak dira eta UPV/EHUko Animalien Fisiologiako irakasleak.

—————————————————–

Artikulua UPV/EHUren ZIO (Zientzia irakurle ororentzat) bildumako Animalien aferak liburutik jaso du.

The post Thomson gazelaren beroaldia appeared first on Zientzia Kaiera.

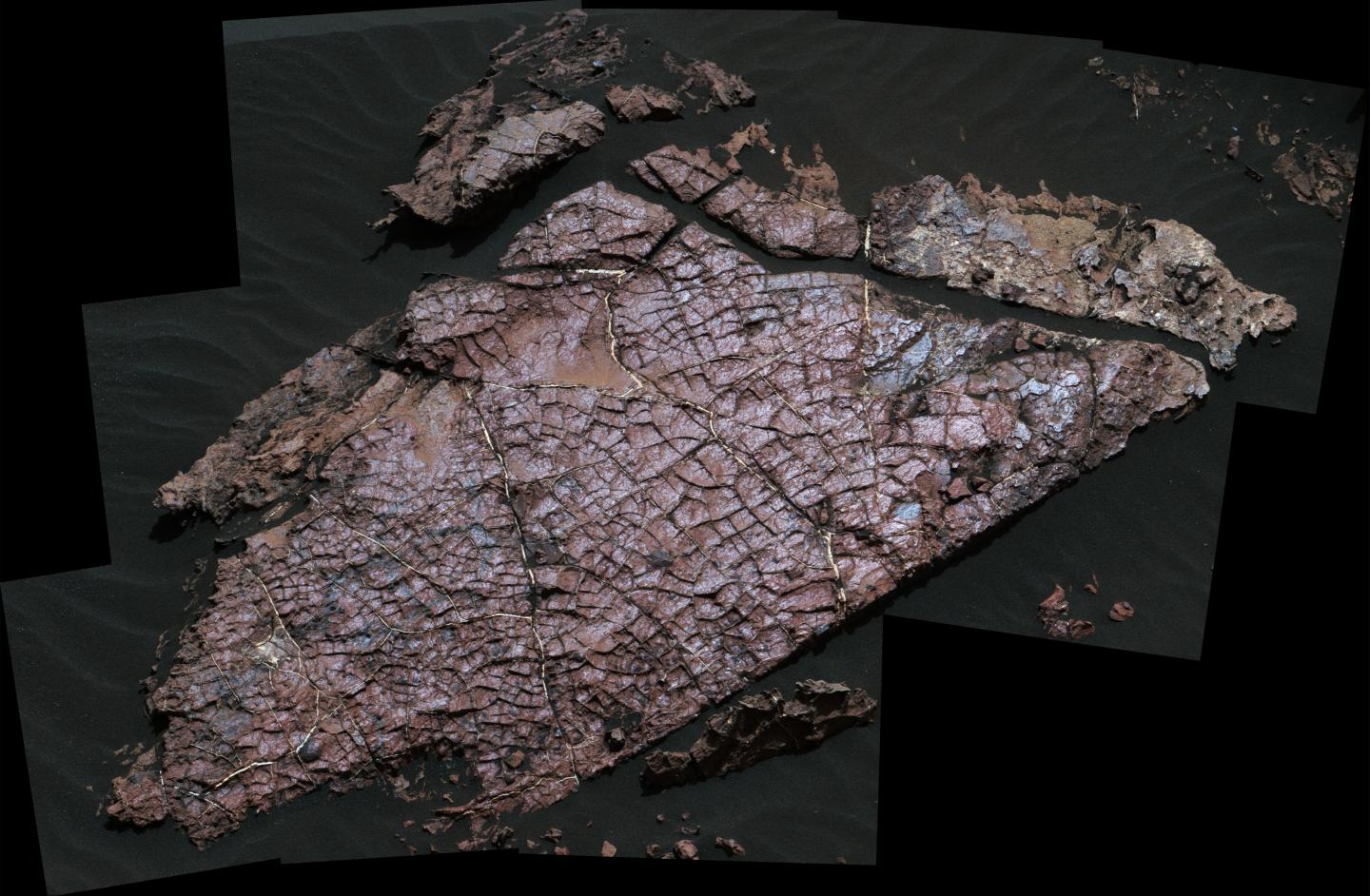

Grietas de desecación marcianas

Imagen que Curiosity tomó de “Old Soaker” durante el sol 1555. La losa tiene unos 80 cm de longitud. Foto: NASA.

A principios de 2017, y a partir de imágenes recopiladas por el róver Curiosity, los científicos anunciaron el descubrimiento de posibles grietas de desecación en el cráter Gale, que habría estado lleno de lagos hace 3.500 millones de años. Ahora, un nuevo estudio ha confirmado que son realmente grietas de desecación, lo que revela nuevos detalles sobre el antiguo clima de Marte.

Dado que las grietas de desecación se forman solo cuando el sedimento húmedo está expuesto a la atmósfera, su posición más cercana al centro del antiguo lecho del lago que al borde también sugiere que los niveles del lago aumentaron y disminuyeron drásticamente con el tiempo. Esto es, los lagos del cráter Gale habrían pasado por el mismo tipo de ciclos que vemos en la Tierra

Los investigadores se centraron en una losa de roca del tamaño de una mesa de café apodada “Old Soaker”. Old Soaker está atravesado por polígonos idénticos en apariencia a los característicos de los procesos de desecación terráqueos. El equipo analizó los aspectos físicos y químicos de los polígonos utilizando todo el despliegue de medios de análisis de Curiosity. Hay que recordar en este punto que Curiosity es un potentísimo laboratorio geoquímico autopropulsado.

Este escrutinio puso de manifiesto que los polígonos, confinados a una sola capa de roca y con sedimentos llenando las grietas entre ellos, se formaron por la exposición a la atmósfera, y no por otros mecanismos como la fracturación térmica o hidráulica. Y si bien los científicos sabían casi desde el momento en que Curiosity aterrizó en 2012 que el cráter Gale alguna vez contuvo lagos, la confirmación de la existencia de grietas de desecación añade un contexto a nuestra comprensión de este antiguo sistema lacustre.

Hallazgo tras hallazgo, Curiosity está transformando continua y completamente nuestra visión del presente y del pasado de Marte.

Referencia:

N. Stein et al (2018) Desiccation cracks provide evidence of lake drying on Mars, Sutton Island member, Murray formation, Gale Crater Geology doi: 10.1130/G40005.1

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

Este texto es una colaboración del Cuaderno de Cultura Científica con Next

El artículo Grietas de desecación marcianas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- En Marte el viento crea montañas

- Cómo se formaron las columnas hexagonales de la Calzada del Gigante

- Ox Bel Ha, un ecosistema tropical alimentado por metano

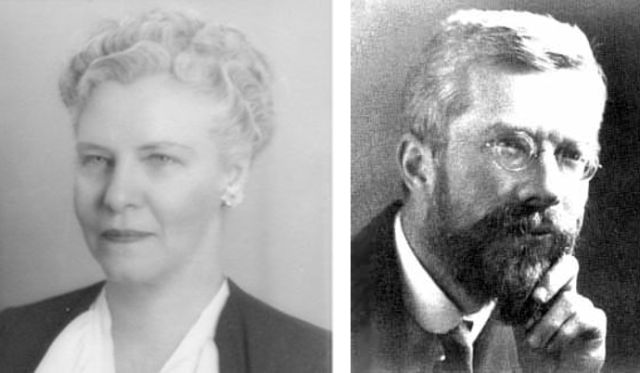

Muriel Bristol, la gran catadora de té

Estamos en Rothamsted (Harpenden, Reino Unido). Son las cuatro de la tarde, la ‘sagrada’ hora del té. Un grupo de personas hace una pausa en su trabajo para tomarse su infusión. Entre ellas están Muriel y Ronald. Ronald ofrece a su amiga una taza de té. Ella, tras tomar un sorbo, la rechaza. A Muriel le gusta el té, pero solo si la leche se ha servido en la taza en primer lugar. Ronald cree que se trata de una broma, e insiste con vehemencia; piensa que es lo mismo el orden en el que se vierten los líquidos, y se burla de su colega. Pero Muriel, enfadada, la rechaza de nuevo… no le gusta el sabor. William, otro de los miembros del grupo, intenta mediar y pide a Ronald que deje demostrar a Muriel que efectivamente es capaz de distinguir el momento en el que se ha servido la leche en la taza. Rápidamente, se organiza el experimento: Muriel debe distinguir entre ocho tazas de té, cuatro de cada tipo (leche antes del té o té antes de la leche) colocadas de manera aleatoria ante ella. Tras una pausada cata –en la que se permite a Muriel comparar el sabor de dos tazas–, y ante el asombro de sus compañeros, Muriel distingue con precisión el orden en el que se ha servido la leche de cada taza. ¿Ha sido pura suerte? ¿O quizás Muriel es una experta catadora capaz de distinguir esos detalles? Ronald tuvo que admitir la “victoria” de Muriel y se puso a reflexionar mucho sobre el tema…

Por cierto, Muriel y William se casaron poco tiempo después.

La anterior historia –me he permitido alguna pequeña licencia– es una historia real. Sus protagonistas son la bióloga Muriel Bristol (1888-1950) –que trabajó en la estación experimental de Rothamsted (Harpenden, Reino Unido) desde 1919 y era especialista en algas–, el biólogo y estadístico Ronald Fisher (1890-1962) y William Roach –con el que es cierto que Muriel se casó–.

Muriel Bristol y Ronald Fisher.

El experimento se realizó realmente, fue diseñado por el propio Fisher y dio lugar a un experimento aleatorizado que el estadístico presentó en su libro The Design of Experiments (1935) –llamado The lady tasting tea, la catadora de té–, en el que la prueba de significación estadística usada fue el test exacto de Fisher.

En este experimento, Fisher introdujo el concepto de hipótesis nula, unaafirmación que no se demuestra o establece, y no se rechaza excepto si durante el curso de la prueba parece demostrarse su falsedad. En el caso de la catadora de té la hipótesis nula suponía que Muriel no tenía la capacidad de distinguir las tazas.

Fisher eligió ocho tazas porque le pareció una cantidad suficiente para que la suerte no fuera un factor determinante. Observar que, efectivamente, existen 70 maneras de colocar las ocho tazas, con cuatro de cada tipo, y parece difícil acertar solo por azar.

Muriel aclaró –una explicación muy científica, desde su condición de bióloga– que, si se añadía leche fría al té caliente, las proteínas de la leche coagulaban y cambiaba el sabor, y ella lo percibía como desagradable.

Por cierto, el escritor George Orwell (1903-1950) no coincide con Muriel… en 1946 publicó el texto A nice cup of tea en el que describía con detalle el procedimiento a seguir para preparar una taza de té perfecta. Entre las instrucciones decía (traducción extraída de [3]):

En décimo lugar se debe verter el té en la taza antes que la leche. Este es uno de los puntos más polémicos, de hecho en todas las familias de Gran Bretaña probablemente hay dos escuelas de pensamiento sobre el tema. La escuela que echa primero la leche (que puede tener argumentos contundentes) y la escuela que la echa después. Yo sostengo que mi teoría es irrefutable. Al poner el té primero se puede regular exactamente la cantidad de leche, mientras que si se hace al revés se puede poner demasiada leche y no tendrá arreglo.

A lo mejor, para saber quién lleva la razón, es mejor leer lo que dice la norma ISO 3103 respecto al método estándar de preparar el té…

Referencias

[1] Sturdivant, Lt. Col. Rod., Lady Tasting Tea, 2004

[2] Jesús Ortiz, La ciencia y el té de las cinco, El Diario, 23 noviembre 2016

[3] Las onces reglas de George Orwell para ‘Una buena taza de té’, Territorio gastronómico

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad.

El artículo Muriel Bristol, la gran catadora de té se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El gran cuatro, o los números siguen estando locos

- Artistas que miran a las matemáticas

- ¡Es la Aritmética!

Urpekaritzarako egokitzapen genetikoa identifikatu dute, aurrenekoz