Ezjakintasunaren kartografia #388

Galaxia sateliteen posizio erlatiboen behaketekin ez dator bat Big Bang teoriak. Ez dator bat unibertsoaren eskalan zuzen simulatu arte, noski. Tomás Ruiz-Lararen Are satellite galaxies “aligned” against the current cosmological paradigm?

Dinosauro guztiak ez ziren galdu. Dinosauro hegalarien oinordekoak dira egungo txoriak. Baina, zenbateraino da dinosauro txoria? What birds have inherited from dinosaurs Darla K. Zelenitsky, dinosauroak arrautza barruan zelan zeuden kokatuta deskribatu du lehenengoz.

Produktuak sintetizatzeko modu berriak behar dituzte material berriek. Karbono nanohariak, esaterako. DIPCren Highly ordered nanothread products using heteroatoms

Mapping Ignorance bloga lanean diharduten ikertzaileek eta hainbat arlotako profesionalek lantzen dute. Zientziaren edozein arlotako ikerketen azken emaitzen berri ematen duen gunea da. UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren eta Nazioarteko Bikaintasun Campusaren ekimena da eta bertan parte hartu nahi izanez gero, idatzi iezaguzu.

The post Ezjakintasunaren kartografia #388 appeared first on Zientzia Kaiera.

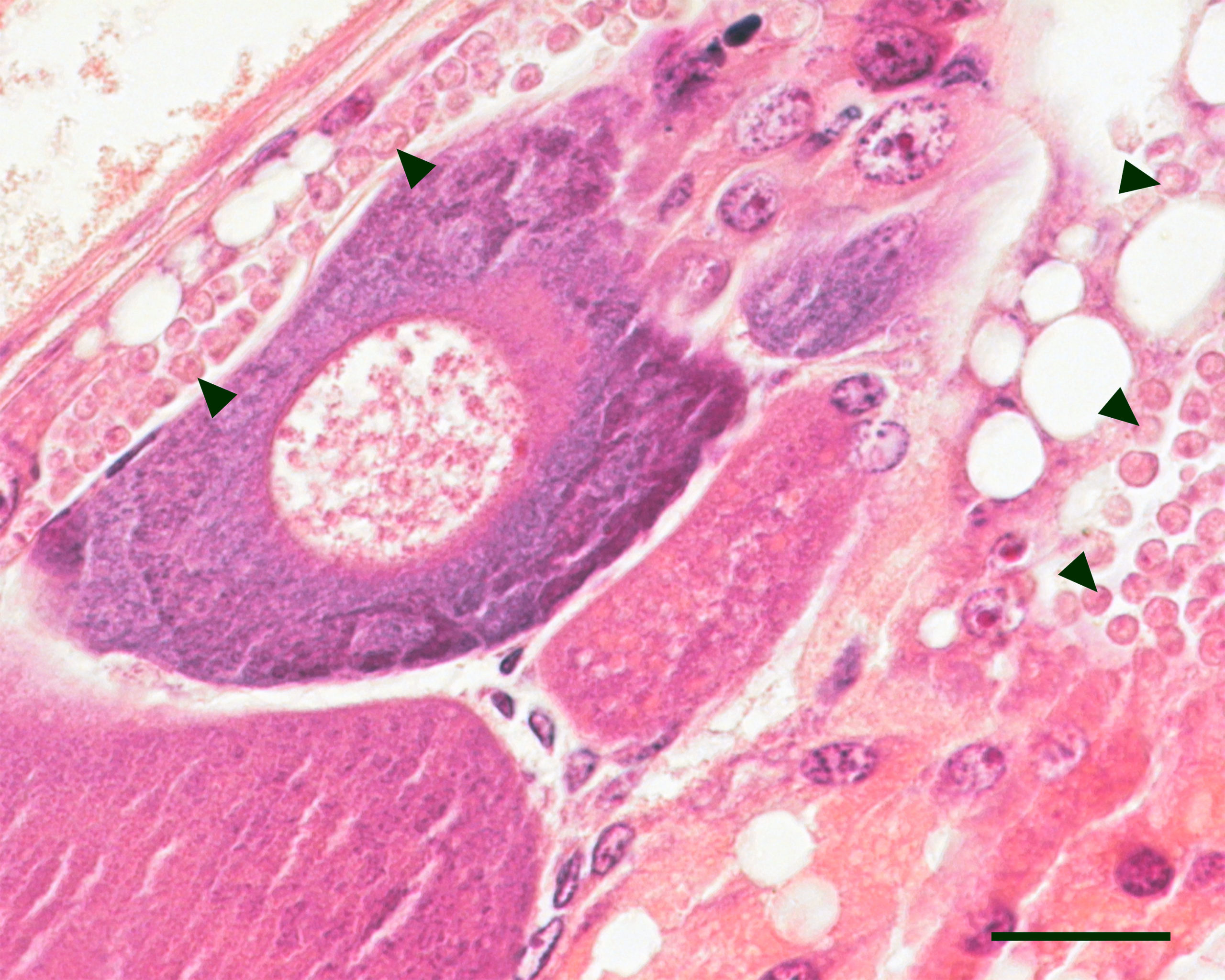

Un parásito que contribuirá a explicar el origen de la multicelularidad animal

Bautizado como Txikispora philomaios, pertenece a un linaje cercano al punto evolutivo en el que organismos unicelulares se diferenciaron para formar animales y hongos.

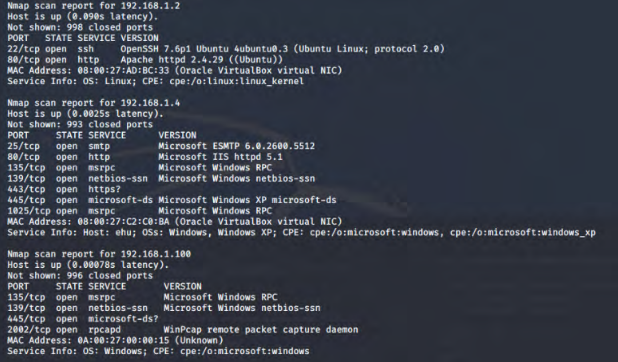

Imagen microscópica de Txikispora philomaios parasitando hemocitos, tejidos conectivos y gónadas femeninas de un anfípodo. Imagen: Ander Urrutia / UPV/EHU

Imagen microscópica de Txikispora philomaios parasitando hemocitos, tejidos conectivos y gónadas femeninas de un anfípodo. Imagen: Ander Urrutia / UPV/EHUEl investigador Ander Urrutia del grupo de investigación Biología Celular en Toxicología Ambiental de la UPV/EHU y de Patología Animal en CEFAS/OIE, (Centre for Environment, Fisheries, and Aquaculture Science, Reino Unido) se dedica a estudiar la gran diversidad aun desconocida de organismos parasíticos unicelulares que existe en la zona intermareal en los ecosistemas costeros de climas templados. Una herramienta muy útil para ello es el ADN ambiental: se trata de una técnica que consiste en “extraer el ADN contenido bien en una matriz orgánica o ambiental, como, por ejemplo, en un organismo o en muestras de agua marina previamente filtradas”. Urrutia la usa para ver qué organismos parasitan a los invertebrados: “Existen muchísimos parásitos sin identificar; encontramos nuevas secuencias de ADN e inferimos su comportamiento en base a su similitud genética con otros parásitos, pero realmente no sabemos lo que son”, comenta el investigador.

En la tarea de clasificar los parásitos unicelulares encontrados en las muestras, Urrutia encontró un parásito a priori poco común, que en base a sus características no casaba en ningún grupo existente hasta el momento. “Tuvimos que hacer unos análisis moleculares, que nos confirmaron que era un organismo distinto. Una vez realizados varios árboles filogenéticos, es decir, una vez comparado el ADN de este organismo con sus posibles parientes más cercanos, pudimos ver que se trata de un organismo perteneciente a un linaje primitivo, que se sitúa cerca del punto en el que se diferenciaron los animales y los hongos. Está cerca del momento evolutivo en el que un organismo unicelular se diferenció para dar a todos los animales que existen, poco después de que otro organismo celular parecido se diferenciara para terminar evolucionando en todos los hongos que existen”, explica Urrutia.

El parásito, bautizado como Txikispora philomaios, es un protista (organismo eucariota unicelular) que evolucionó poco después de la división del ancestro común de animales y hongos antes de desarrollar su multicelularidad. “Todos los animales y los hongos del mundo vienen de un mismo organismo celular que presumiblemente estaba en el océano hace cientos de millones de años. En algún momento este comenzó a agregarse y duplicarse, mientras sus células se especializaban formando tejidos, y eventualmente un cuerpo, desde una microscópica medusa hasta una enorme ballena azul”, explica el investigador.

Puesto que a menudo la reordenación genética sufrida por los parásitos difiere de sus parientes de vida libre, el estudio de este parásito y su genoma contribuirá a entender cómo se desarrolló la multicelularidad animal; “es decir, en qué momento y cómo las células empezaron a comunicarse, juntarse, o especializarse entre ellas, formando organismos cada vez más complejos. El desarrollo de la multicelularidad animal es muy importante desde el punto de vista de biología básica”, añade Urrutia, que ha realizado la investigación a caballo entre CEFAS en el Reino Unido, la Estación Marina de Plentzia (PIE) y el Instituto de Biología Evolutiva (IBE/CSIC).

Según explica Urrutia, “Txikispora no solo es una especie nueva, sino que da nombre a un género nuevo, una familia nueva, y un orden nuevo. Es decir, ahora tenemos a la nueva familia Txikisporidae, una familia con bastantes secuencias crípticas, es decir, trozos de ADN desconocidos que se parecen mucho a Txikispora, que también podrían pertenecer a parásitos, pero que ni sabemos dónde están ni qué animales podrían parasitar. Muchas de ellas están en ecosistemas acuáticos de Europa, pero no sabemos nada más acerca de ellos. Esa es otra línea de investigación que me gustaría seguir”.

Los investigadores de la UPV/EHU han sido los encargados de poner nombre a dicho parásito. El nombre de Txikispora es debido a que se trata de una pequeña (txiki) espora, y philomaios es debido a que el parásito solo aparecía unos pocos días durante mayo: ‘amante de mayo’. A la dificultad de ubicarlo filogenéticamente en su correspondiente grupo se ha sumado la dificultad de encontrarlo en aguas marinas: “Estuvimos dando palos de ciego hasta darnos cuenta de que solo se encuentra en la comunidad de anfípodos unos pocos días durante este mes; es como si el resto del año el parásito desapareciera”, explica Urrutia.

Referencia:

Ander Urrutia, Konstantina Mitsi, Rachel Foster, Stuart Ross, Martin Carr, Georgia M. Ward, Ronny van Aerle, Ionan Marigomez, Michelle M. Leger, Iñaki Ruiz-Trillo, Stephen W. Feist, David Bass (2021) Txikispora philomaios n. sp., n. g., a micro-eukaryotic pathogen of amphipods, reveals parasitism and hidden diversity in Class Filasterea Journal of Eukaryotic Microbiology doi: 10.1111/jeu.12875

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo Un parásito que contribuirá a explicar el origen de la multicelularidad animal se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

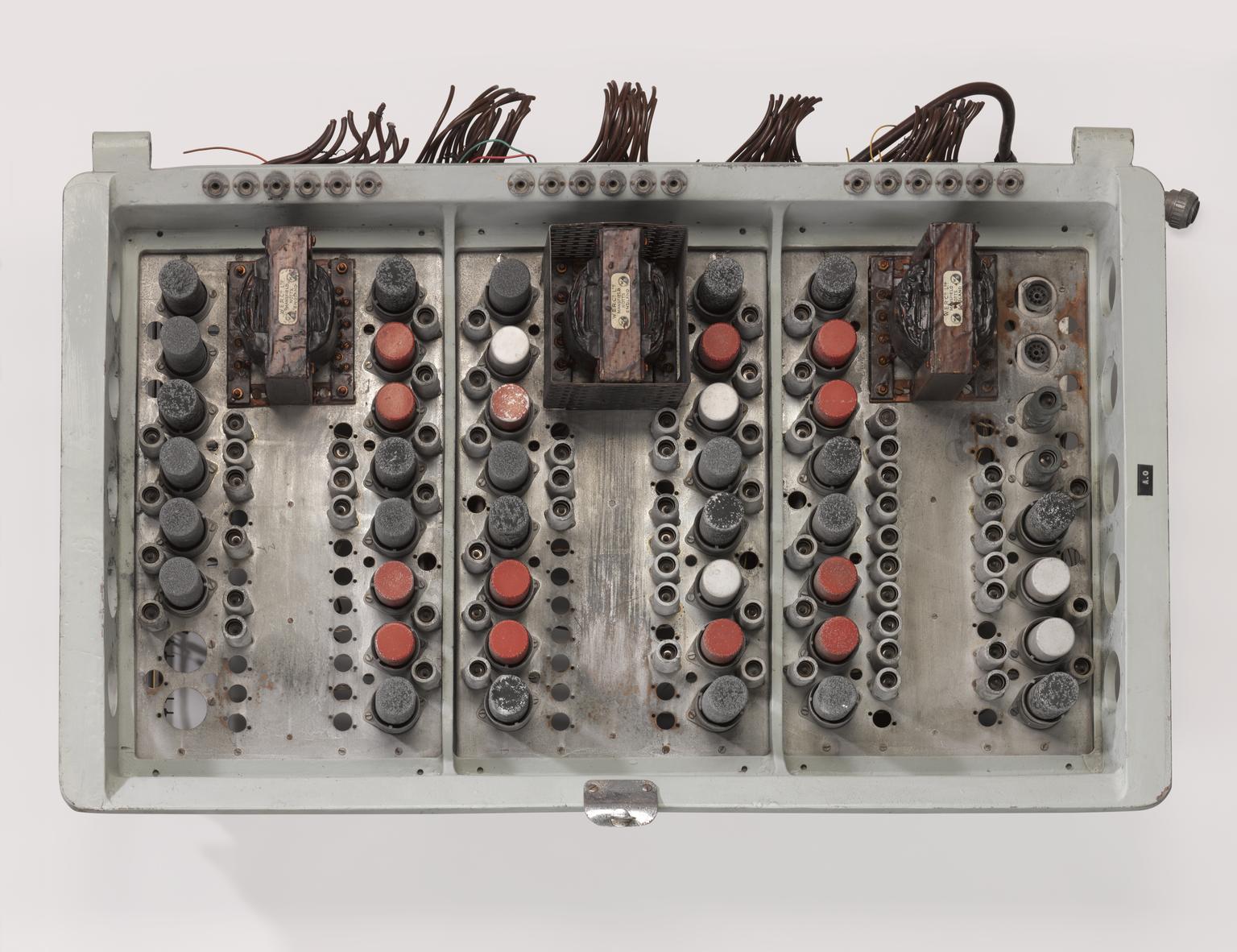

Mary Lee Woods, izarrak sailkatzetik programazioaren aitzindaria izatera

Mary Lee Woods ezaguna da, batik bat, Tim Berners-Lee ingeniariaren ama izan zelako, World Wide Web asmatu zuen programatzailearen ama hain zuzen; gaur egun Interneten erabilera nagusia oinarritzen den egitura. Mary Lee Woodsek berak izendatu zuen bere burua «webaren amona» bezala, semearen lorpenari buruzko aipamen umoretsu batean. Berners-Leek behin baino gehiagotan nabarmendu du amak nolako eragina izan duen bere lanean, ordenagailuek pertsonen bizitzari eman ziezaioketen ahalmena gogoko baitzuen Lee Woodsek:

Guretzat begi-bistakoa zen hazi ginenean zein zirraragarria zen hura, gailu berritzaile bat izateagatik ez ezik, harekin egin zenezakeena zure irudimenak soilik mugatu zezakeelako ere.

Baina Lee Woods “norbaiten ama” baino askoz gehiago izan zen.

1. irudia: Mary Lee Woods matematikaria 1954. urtean. (Iturria: Mujeres con Ciencia)

1. irudia: Mary Lee Woods matematikaria 1954. urtean. (Iturria: Mujeres con Ciencia)Aitzindarietako bat izan zen lehen ordenagailuak erabiltzeko baliatu zen programazioaren eremuan. 1951n, maila komertzialean salduko zen lehen ordenagailua garatu zuen taldeko kide izan zen: Ferranti Mark I. Konpainia horretan –Ferranti–, gizonen eta emakumeen soldata berdintasuna lortzeko ekimen bat jarri zuen abian, legeriak hala ezarri baino bi hamarkada lehenago. 50eko hamarkadaren erdialdean, seme-alabak izan eta etxetik aholkularitza informatikoa ematen hasi zen; hala, munduko lehen freelance programatzaileetako bat bihurtu zen.

Gurasoek ez zuten nahi alabaren helburu bakarra ezkontzea izan zedinLee Woods 1924ko martxoaren 12an jaio zen Birmingham hiriko Hall Green auzoan, Ingalaterran. Gurasoak maisu-maistrak ziren, eta ikastera animatu zuten alaba, hezkuntzarekin jarraitzera unibertsitateraino; garai hartan, hori ez zen oso ohikoa emakumeentzat. Emakumeen sufragioaren aldeko bilera batean ezagutu zuten elkar Lee Woodsen gurasoek; izan ere, emakumeek bizitzan ezkontzeko eta haurrak izateko aukera baino zerbait gehiago behar zutela zeritzoten. Laster matematika arloan nabarmendu zen Lee Woods, eta Birminghameko Unibertsitatean matematikako karrera ikasteko beka bat lortu zuen.

Izan ere, bertan hasi zen ikasten, baina Bigarren Mundu Gerra martxan egonik, unibertsitate bizitza eten egin behar izan zuen, bi urtez, gerra ahaleginean hasteko: bi urte eman zituen Malvern Telekomunikazioen Ikerketa gunean. 1947an, graduatu ondoren, Commonwealth-eko Behatokiko –Canberratik hurbil– (Australia) zuzendariari idatzi zion, Richard Woolleyri, hain zuzen; Wolleyk espektro elektromagnetikoaren ezaugarrien arabera izarrak sailkatzen lan egiteko kontratatu zuen. Lee Woods gustura bizi zen Australian, baina ez zegoen pozik, ordea, lan harekin, aspergarria eta errepikakorra iruditzen baitzitzaion, ez oso interesgarria.

2. irudia: Ferranti Mark I-en osagaiak. (Iturria: Wikimedia Commons)

2. irudia: Ferranti Mark I-en osagaiak. (Iturria: Wikimedia Commons)1951n Ingalaterrara itzuli zen, baina ez zuen astronomiaren alorrean lan egiten jarraitu nahi. Nature aldizkari zientifikoan argitaratuta ikusi zuen iragarki bati erantzun zion; iragarki horretan, Ferranti izeneko konpainia bat –ingeniaritza elektrikoaren alorrekoa eta Manchesterren kokatua– matematikarien bila zebilen, eta ordenagailu programazioko prestakuntza eskaintzen zien. Konpainia, izan ere, Ferranti Mark I –Manchester Mark I ordenagailuaren bertsio komertziala– merkaturatzeko prestatzen ari zen; Manchester Mark I, izan ere, 1949an jarri zen martxan Manchesterreko Unibertsitatean. Ferranti Mark I bi kabinaz osatuta zegoen; 5 metro luze, 1 metro zabal eta 2,4 metro garaiko bi kabina horiek hutseko 4 000 hodi, 2 500 transistore, 15 000 erresistentzia eta ia 10 kilometroko kablea zuten.

Alan Turingen eskuliburuari jarraikizPostu horretan, Alan Turingek idatzitako eskuliburuari jarraikiz ordenagailu programak idazten ikasi zuen taldeko kide izan zen Lee Woods; Alan Turing konputazio zientziaren eta informatika modernoaren aitzindaritzat jotzen da. Turingek sortutako kodea erabiliz, teklatu baten letrak eta sinboloak kartoi mehezko txartelen edo zinten gainean egindako zuloen patroi bihurtzen ziren, eta ordenagailuak horiek irakurri eta interpretatzeko gaitasuna zuen. Programatzaileek kontzentrazio handia behar zuten, ezinbestekoa baitzen oso zehaztasun handiz jokatzea; izan ere, programatzaileek esandakoa egingo zuen makinak, «baita nahi zutenaz bestelako zerbait esanda ere», kontatu zuen Lee Woodsek elkarrizketa batean, aurrerago.

Lee Woodsen lehen lanetako bat diagnostikorako programa bat garatzea izan zen, sistemaren funtzionamendua eteten zuten zulaketa horietan erroreak aurkitze aldera. Halaber, aldi berean dozenaka ekuazio ebatz zitzaketen programetan lan egin zuen; aeronautika eta karrera espazialaren arloan oso eskari handia zuten halako programek, eta lehen ordenagailu horiek –inolaz ere ez gaurkoak bezain fidagarriak– muturrera eraman ziren eginkizun hartan.

Lee Woods Ferrantin hasi eta gutxira, enpresan lanean ziharduten emakumeek jakin zuten denbora bererako eta lan bera egiteko kontratatutako gizonei baino gutxiago ordaintzen zitzaiela. Horregatik, egoeraren inguruan zuzendaritzarekin eztabaidatzea eta emakumeen eta gizonen soldata berdintasuna eskatzea erabaki zuen; eztabaida horrek emaitza positiboa izan zuen, emakumeek soldata igoera izan baitzuten berehala eta, horrenbestez, konpainian soldata diskriminazioa amaitu baitzen. Bi hamarkada geroago, Ingalaterrak Soldata Berdintasunaren Legea (Equal Pay Act) onartu zuen, horrelako egoerak debekatzen zituena.

3. irudia: Mary Lee Woods 2013. urtean. (Iturria: Wikipedia)

3. irudia: Mary Lee Woods 2013. urtean. (Iturria: Wikipedia)1954an Conway Berners-Lee konpuntazio zientzialariarekin ezkondu zen; honek Ferrantin lan egiten zuen ere. 1955ean, lehen semea izan zuten, eta Lee Woods etxetik hasi zen programatzaile lanetan, beste enpresa edo erakunde batzuek azpikontratatuta. Besteak beste, Aire Ministerioarekin elkarlanean jardun zen, erakunde horrek iragarpen meteorologikoetan erabiltzen zituen aireko globoak programatzen, baita Londresko Garraio Bulegoarekin ere, autobusak kudeatzeko sistema garatzen. Aurrerago, matematikako irakaslea izan zen, eta, ondoren, programazioaren mundura itzuli zen, aholkularitza informatikoko negozio batekin, bere etxetik.

1987an behin betiko erretiroa hartu zuen, eta, 2017an, hil egin zen, 93 urte zituela.

Iturriak:- Wikipedia, Mary Lee Woods.

- The Guardian, Mary Lee Berners-Lee Obituary.

- Voices of Science, British Library: Mary Lee Berners-Lee.

- Sánchez, Cristina (2016). La increíble “abuela” de la Web: la madre de Berners-Lee también fue una pionera, ABC-XL Semanal. 2016ko uztailaren 16a.

Rocío Benavente (@galatea128) zientzia kazetaria da.

Jatorrizko artikulua Mujeres con Ciencia blogean argitaratu zen 2021eko abenduaren 16an: Mary Lee Woods, la matemática que se aburrió de clasificar estrellas y se convirtió en pionera de la programación.

Itzulpena: UPV/EHUko Euskara Zerbitzua.

The post Mary Lee Woods, izarrak sailkatzetik programazioaren aitzindaria izatera appeared first on Zientzia Kaiera.

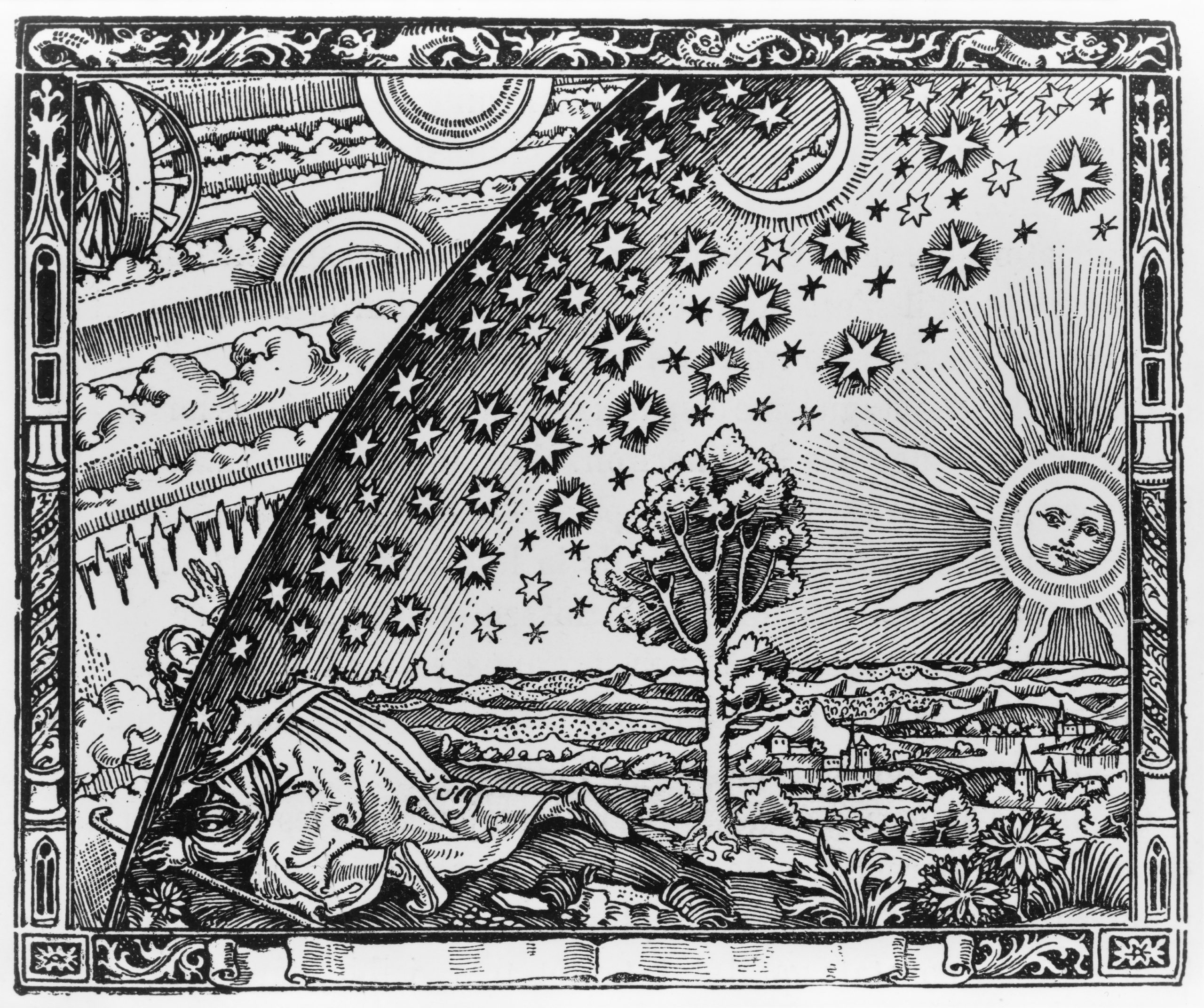

La distancia a las estrellas (III)

Fuente: Wikimedia Commons

Fuente: Wikimedia Commons“Un misionero de la Edad Media dice haber encontrado el punto en el que el cielo se encuentra con la tierra”. Esta es la leyenda que acompaña a una de las imágenes más icónicas de la historia de la astronomía. El conocido como grabado Flammarion ilustra un pasaje de L’Atmosphere: Météorologie Populaire, un libro publicado por el astrónomo Camille Flammarion en 1888. En él, el autor describe las concepciones antiguas del mundo, con el cielo apoyado como una tienda de campaña sobre la tierra.

Durante siglos, nuestra visión del cielo nocturno fue muy parecida a esta. Las primeras representaciones del cosmos pintan el firmamento como una bóveda salpicada de luces. Todas las estrellas se sitúan a la misma distancia del observador, las constelaciones son dibujos planos sobre una pared.

Como el protagonista del grabado de Flammarion, con el paso de los siglos los astrónomos fueron asomándose más allá de esa aparente bóveda y empezaron a hacerse preguntas que les permitieron entender la lógica que daba sentido a todos esos dibujos de luz en la noche. Descubrieron que, lejos de formar una bóvida, cada estrella se sitúa a distinta profundidad y desarrollaron métodos para medir distancias cada vez más inimaginables.

Uno de los más antiguos es el método de paralaje. Se trata de un efecto visual que se produce cuando un observador se mueve. Al hacerlo, los objetos más cercanos parecen cambiar de posición en relación con los más distantes. Es un fenómeno especialmente fácil de reproducir, gracias a los dos ojos (dos puntos de observación) de nuestra cara. Basta con que extiendas tu brazo, con el pulgar alzado, y guiñes alternativamente uno de los dos ojos. El desplazamiento aparente del dedo respecto a los objetos del fondo depende de la distancia que lo separe de tus ojos y se puede usar para calcularla de manera precisa. De hecho, esto es lo que hace tu propio cerebro para que tú percibas el espacio en tres dimensiones. La diferencia entre las imágenes obtenidas desde tus dos puntos de observación (los dos ojos) es suficiente para estimar la distancia a la que se sitúan los objetos de manera intuitiva. Otros animales, con los ojos en lados opuestos de la cabeza y dos campos de visión que no se superponen, por tanto, deben utilizar el movimiento de la propia cabeza o el cuerpo para obtener este efecto del paralaje y poder ver en 3D.

Los astrónomos no tienen los ojos lo suficientemente separados como para percibir la profundidad del cielo nocturno. En cambio, aprovechan el movimiento de la propia Tierra para invocar este mismo principio y determinar la distancia a estrellas relativamente cercanas. Al igual que la punta del dedo, las estrellas que están más cerca de la Tierra cambian de posición en relación con las más distantes, que parecen fijas. Es posible medir de manera precisa el ángulo de desplazamiento de estas estrellas a lo largo del año, y así, conociendo cuánto se ha movido la Tierra (el tamaño de su órbita), calcular la distancia de la estrella usando geometría.

En términos astronómicos, el paralaje solo nos permite calcular distancias relativamente cortas. Pero gracias a él, los astrónomos pueden estimar la profundidad de otros objetos más lejanos y calibrar distintas escalas de medición. Este es el caso de las llamadas “candelas estándar”. Se trata de objetos luminosos cuya magnitud absoluta es conocida, como las cefeidas que mencionamos en el capítulo anterior de esta serie. Comparando su verdadero brillo con su magnitud aparente, es posible conocer a qué distancia se sitúan. No obstante, para calibrar esta escala, primero es necesario calcular la distancia a una cefeida cercana y determinar la relación entre su magnitud absoluta y su periodo de pulsación.

Las cefeidas son estrellas especialmente brillantes, por lo que son visibles en galaxias que se encuentran a decenas de millones de años luz de distancia. Para galaxias aún más distantes, los astrónomos confían en otro tipo de estrellas en explosión conocidas como supernovas de tipo A. Al igual que sucede con las cefeidas, la velocidad a la que se iluminan y se desvanecen estas supernovas está relacionada con su magnitud absoluta, que se puede utilizar para calcular su distancia. Pero esta técnica también requiere una buena calibración utilizando paralaje y cefeidas. Sin conocer la distancia precisa a algunas supernovas, no hay forma de determinar su brillo absoluto.

Otro tipo de método útil para calcular distancias tiene que ver con las variaciones en la propia luz de las estrellas que se alejan de nosotros: el desgaste de la botella debido al viaje del que hablábamos en el capítulo anterior. Hoy sabemos que el universo está en expansión y que las galaxias más lejanas se alejan de nosotros a mayor velocidad que las más cercanas. Esta velocidad provoca un fenómeno conocido como “desplazamiento hacia el rojo” (red shift), debido al efecto Doppler. Las longitudes de onda de la radiación electromagnética tienden a alargarse debido a que su fuente se aleja de nosotros. Si conocemos la frecuencia percibida y la frecuencia original, podemos calcular a qué velocidad se aleja su fuente1.

Para objetos celestes del espacio profundo (a partir de 10 megaparsecs, o 32 millones de años luz, que se dice pronto), la ley de Hubble2 afirma que el corrimiento al rojo de la radiación es proporcional a la distancia que nos separa de su fuente. Esta ley se considera la primera base observacional del paradigma de un universo en expansión, una de las evidencias de la teoría del Big Bang. Se diría que los astrónomos se han asomado tanto a través de la cúpula celeste, que han conseguido ver sus orígenes, quizás no su base, pero sí el punto que vio nacer nuestro cielo nocturno.

Referencias:

1P. A. Tipler, G. Mosca. Física para la ciencia y la tecnología. 6ª Edición. 2012.

2 E. Hubble. A Relation between Distance and Radial Velocity among Extra-Galactic Nebulae. 1929.

Para saber más: De la paralaje

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y divulgadora científica

El artículo La distancia a las estrellas (III) se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Omega-3 gantz-azidoen zenbait propietate onuragarri

Mantenugaiak elikagaietan dauden substantzia kimikoak dira eta zelulen funtzio energetikoan, egituratzailean eta erregulatzailean parte hartzen dute . Mantenugaien artean lipidoak ditugu, gantz-azidoz (GA) osatutako substantzia organikoak. GAk egitura hidrokarbonatuko kateak dira. Katearen hasierako muturrean karboxilo talde bat aurkezten dute, eta katearen amaieran, berriz, metilo talde bat. Kate horietan lotura bikoitzak gerta daitezke, eta GA asegabeak sortu. Lotura bikoitz horien kokapenaren arabera, GA ezberdinak sortzen dira, eta, horiek izendatzeko, metilo taldetik hasita lehenengo lotura bikoitzaren kokapena erabiltzen da. Zehazki, lotura bikoitza metilo taldetik hasita 3. eta 4. karbonoen artean daukaten gantzei omega-3 deritze; 6. eta 7. karbonoen artean daukaten gantzei omega-6, eta 9. eta 10. karbonoen artean daukatenei, berriz, omega-9. Omega-3 GA garrantzitsuenak kate luzekoak dira, 18 karbono atomo edo gehiago dituzten kateak, hain zuzen ere. Horien artean, azido α-linolenikoa (ALA, 18:3), azido eikosapentaenoikoa (EPA, 20:5) eta azido dokosahexaenoikoa (DHA, 22:6) azpimarratzekoak dira.

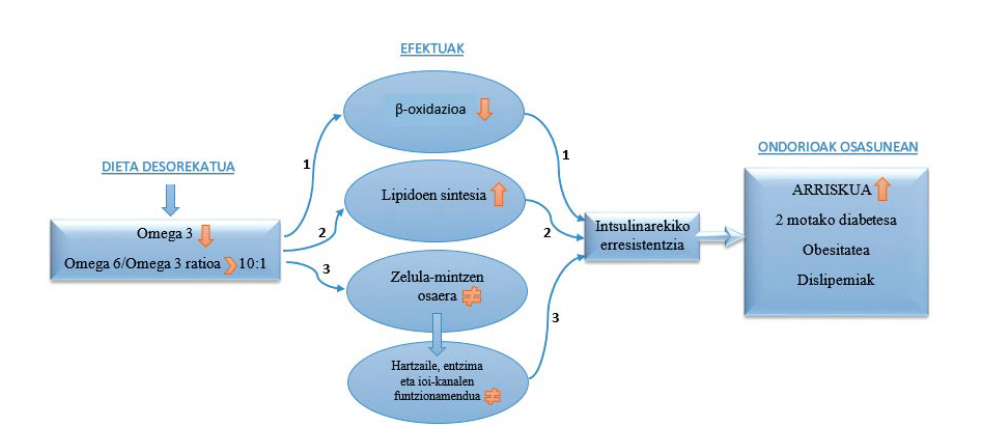

Irudia: Omega-3 GAetan eskasa den dietan edo omega-6 ratio desegokia aurkezten duen dietaren ondorioak osasunean. (Iturria: Ekaia aldizkaria)

Irudia: Omega-3 GAetan eskasa den dietan edo omega-6 ratio desegokia aurkezten duen dietaren ondorioak osasunean. (Iturria: Ekaia aldizkaria)Omega-3 GAen funtzio nagusiak energia-iturri izatea, seinaleztapen molekulak sortzea (eikosanoideak, dokosanoideak) eta zelula-mintzen osagai izatea dira. DHA, erretinan eta garunean kantitate handitan ageri da. Bestalde, omega-3 GAk mintz zelularren osagai dira, eta horien fluidotasunean eragina dute. Mintzeko zelulak kitzikagarriak baldin badira, omega-3 GAek paper garrantzitsua jokatzen dute seinale-transdukzioan, mintzari lotuta dauden hartzaile, ioi-kanal eta entzimen aktibitatea egokia izaten ahalbidetuz. Funtzio horiek izateaz gain, omega-3 GAek kontrol genikoan ere parte hartzen dute peroxisoma proliferatzaileen bidez aktibatutako hartzaileei (PPAR) lotuz.

Ugaztunak elongazio eta asegabetasun prozesuen bidez GAk eraldatzeko gai dira. Hala ere, ugaztunek, omega-9-tik karboxilo muturreraino sor ditzakete soilik lotura asegabe horiek. Horren ondorioz, ALA nahitaezko GA da; hau da, dietaren bidez bereganatu behar da. ALA-tik abiatuta EPA eta DHA sor daitezke. Aitzitik, lortzen diren kantitateak oso txikiak dira; are gehiago, EPA ALAtik abiatuta sortzen bada, bitartekari gisa jokatuko du, eta, hortaz, ez ditu bere jatorrizko funtzioak beteko. Horrexegatik, ez ALA bakarrik, baizik eta gainerako omega-3 garrantzitsuenak ere dietaren bidez bereganatu behar dira.

Omega-3 GAk gorputzeko homeostasia mantentzeko beharrezkoak diren osagaiak dira. Hala ere, gaur egun jarraitzen ditugun dietek nekez betetzen dituzte omega-3-en inguruko beharrak, eta 2 motako diabetesa, obesitatea edo dislipemiak pairatzeko arriskua nabarmenagoa da (irudia). Berrikusketa honen helburua da omega-3 GAek hainbat gaixotasunetan terapia gisa erabilita eduki ditzaketen efektu onuragarriak aztertzea. Zehazki, berrikusketa honek biltzen ditu bihotz-hodietako gaixotasunetan, minbizian, neuroendekapenezko gaixotasunetan, alkoholismoan eta gainpisuan (oinarrizko ikerkuntzan zein ikerketa klinikoan) omega-3 GA gehigarriek dakartzaten efektu mesedegarriak edo onurak.

Artikuluaren fitxa:- Aldizkaria: Ekaia

- Zenbakia: Ekaia 38

- Artikuluaren izena: Omega-3 gantz-azidoen propietate onuragarriak zenbait egoera klinikotan.

- Laburpena: Kate luzeko omega-3 mantenugaiak, azido α-linolenikoa (ALA), azido eikosapentaenoikoa (EPA) eta azido dokosahexaenoikoa (DHA), dietaren bitartez bereganatzen diren gantz-azido (GA) poliasegabeak dira. Propietate antioxidatzaileak barne hartzen dituzten hiru osagai horien elikagai-iturri nagusia arrain koipetsua (izokina, antxoa, hegalaburra…) eta horretatik eratorritako arrain-olioa dira batez ere. Omega-3 GA osagarriaz aberastutako dietak aldaketa molekular zein funtzional mesedegarriak eragiten ditu garunaren garapen prozesuan, zenbait garun lesioren berreskurapenean parte hartuz. Gehigarri horrek mintz zelularraren fluidotasuna areagotzen du eta metabolismoaren erregulazioan parte hartzen du, seinaleztapen molekulen askapena sustatuz eta gene espresioan eraginez. Bi ekintza horien bidez seinaleztapen-bideak aktibatzen dira, ondoriozko garun plastikotasuna eta transmisio sinaptikoa suspertuz. Areago, omega-3 GAk zeluletan oro har, eta neuronetan bereziki, oxidazio-estresak eta inflamazioak eragindako kalteak murriztu ditzake. Hori guztiagatik, omega-3 osagarria hainbat patologietan prebentzioan edo tratamenduan erabili da. Berrikuspen honek kate luzeko omega-3 GA gehigarriek bihotz hodietako gaixotasunak, minbizia, neuroendekapenezko gaixotasunak (Alzheimer eta Parkinson), alkoholismoa eta gainpisua tratatzeko oinarrizko ikerkuntzan eta ikerketa klinikoan frogatu eta egiaztatu diren aurrerapen terapeutiko berriak laburbiltzen ditu; etorkizunera begira beste hainbat gaixotasunei aurrea hartzeko edo tratatzeko potentzialtasun handiko eta albo ondoriorik gabeko osagarri ez inbaditzaile aproposa izan daitekeela iradokiz.

- Egileak: Maitane Serrano, Irantzu Rico-Barrio, Leire Lekunberri,

Almudena Ramos-Uriarte, Nagore Puente, Izaskun Elezgarai, Pedro Grandes - Argitaletxea: UPV/EHUko argitalpen zerbitzua

- ISSN: 0214-9001

- eISSN: 2444-3255

- Orrialdeak: 73-95

- DOI: 10.1387/ekaia.21840

Egileez:

Maitane Serrano, Irantzu Rico-Barrio, Leire Lekunberri, Almudena Ramos-Uriarte, Nagore Puente, Izaskun Elezgarai eta Pedro Grandes UPV/EHUko Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko eta Neurozientziak Saileko ikertzaileak dira.

Ekaia aldizkariarekin lankidetzan egindako atala.

The post Omega-3 gantz-azidoen zenbait propietate onuragarri appeared first on Zientzia Kaiera.

El teorema de Pitágoras y los números congruentes

Los números capicúas, aquellos números tales que sus cifras leídas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda son las mismas, llaman profundamente nuestra atención, hasta el punto que solemos buscarlos, e incluso coleccionarlos, en las matrículas de los coches, los décimos de lotería, los billetes de medios de transporte, los billetes de la moneda de cualquier país o cualquier otro lugar en el que aparezcan números de cuatro, o más dígitos. De la misma forma, cuando una fecha lleva asociada una expresión numérica capicúa nos parece una fecha curiosa y solemos prestarle atención, comentarlo e incluso darle cierta relevancia a la misma. Por este motivo, no he podido evitar empezar esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica mencionando que ayer fue 22 de febrero de 2022, es decir, 22/02/2022, luego una fecha capicúa puesto que el número asociado a la misma, 22.022.022, es un número capicúa. Además, en esta fecha el número 22 tiene especial relevancia, ya que aparece tres veces el número 22, separado cada uno de los otros por un 0 (sobre el número 22 véase la entrada El misterioso número 22).

¿Qué pasa con el día de hoy, el 23/02/2022? Obviamente no es un número capicúa. Sin embargo, podemos obtener fácilmente un número capicúa a partir del mismo, con el simple proceso de sumarle el número simétrico, 23.022.022 + 22.022.032 = 45.044.054. Este es el algoritmo “invierte el orden y suma” del que hemos hablado en la entrada El secreto de los números que no querían ser simétricos (véase también el libro La gran familia de los números, Libros de la Catarata, 2021).

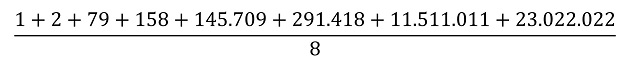

Pero, sigamos con el número asociado al día de hoy, 23.022.022 y pensemos qué propiedades numéricas tiene. Para empezar, este número se puede escribir como producto de tres números primos distintos, 23.022.022 = 2 x 79 x 145.709, es lo que se conoce en matemáticas con el nombre de “número esfénico”. Por lo tanto, tiene 8 divisores (incluyendo el 1 y él mismo: 1, 2, 79, 158, 145.709, 291.418, 11.511.011 y 23.022.022) y la suma de sus divisores propios es 11.948.378, que es una cantidad menor que nuestro número 23.022.022, luego este es un número deficiente (véase la entrada Los números enamorados o el libro La gran familia de los números). Además, es un “número aritmético” ya que, si se realiza la media aritmética de los divisores del número 23.022.022 el resultado es un número natural, en concreto, la media de los divisores de este número

es 4.371.300.

Trivialmente, no es un número primo, ya que es par, pero tampoco es un número “potencialmente primo”, ya que no se puede obtener un número primo sin más que cambiar uno de sus dígitos (por ejemplo, el número 144 es “potencialmente primo” ya que si cambiamos su último dígito obtenemos un número primo, 149).

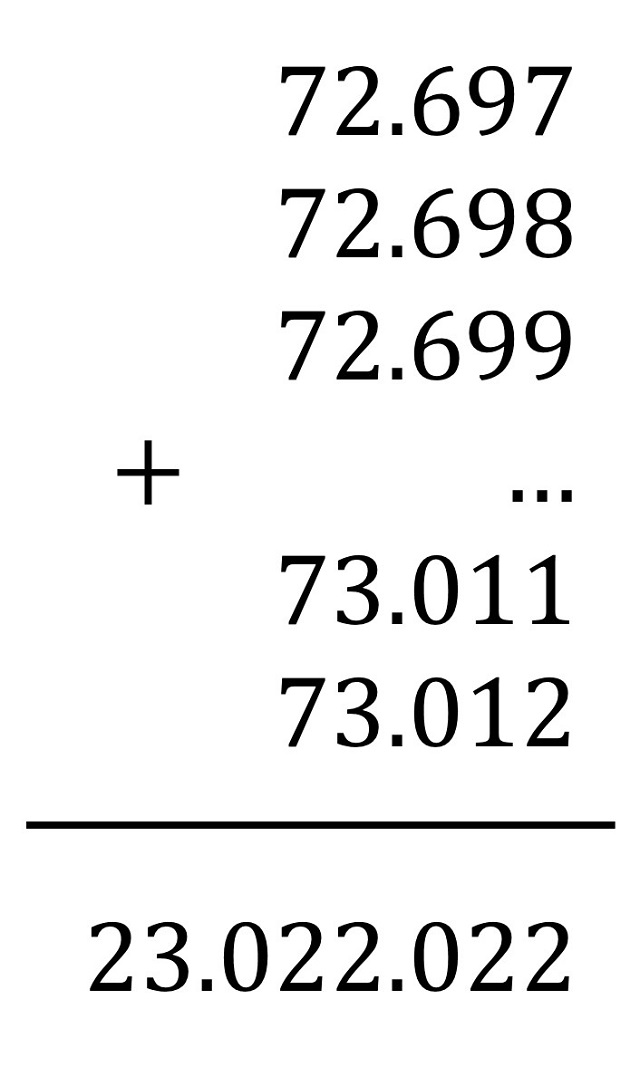

Más aún, 23.022.022 es un número trapezoidal, ya que puede expresarse como suma de dos, o más, números consecutivos, mayores que 1. Así, nuestro número puede expresarse como suma de los números consecutivos desde 72.697 hasta 73.012. Y se dice que 2 elevado a 23.022.022 es un número apocalíptico ya que incluye el número de la bestia, 666, entre sus dígitos.

Finalmente, el número que se corresponde con el día de hoy, 23.022.022, es un “número congruente”. Y este es el concepto que analizaremos brevemente en esta entrada.

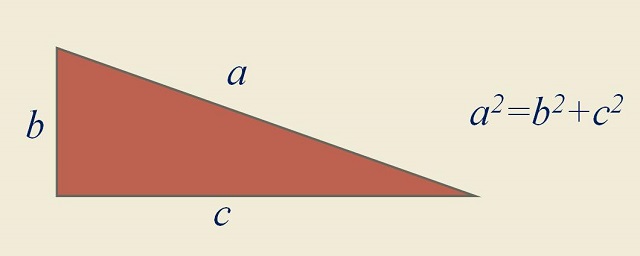

El concepto de número congruente está relacionado con el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, como es nuestra costumbre, empecemos recordando este resultado geométrico: “dado un triángulo rectángulo, entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos” (la famosa expresión a2 + b2 = c2, si a y b son los catetos y c la hipotenusa). De hecho, el teorema dice algo más, también es cierto el recíproco, es decir, que “dado un triángulo para el cual el cuadrado de uno de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, entonces el triángulo es rectángulo”.

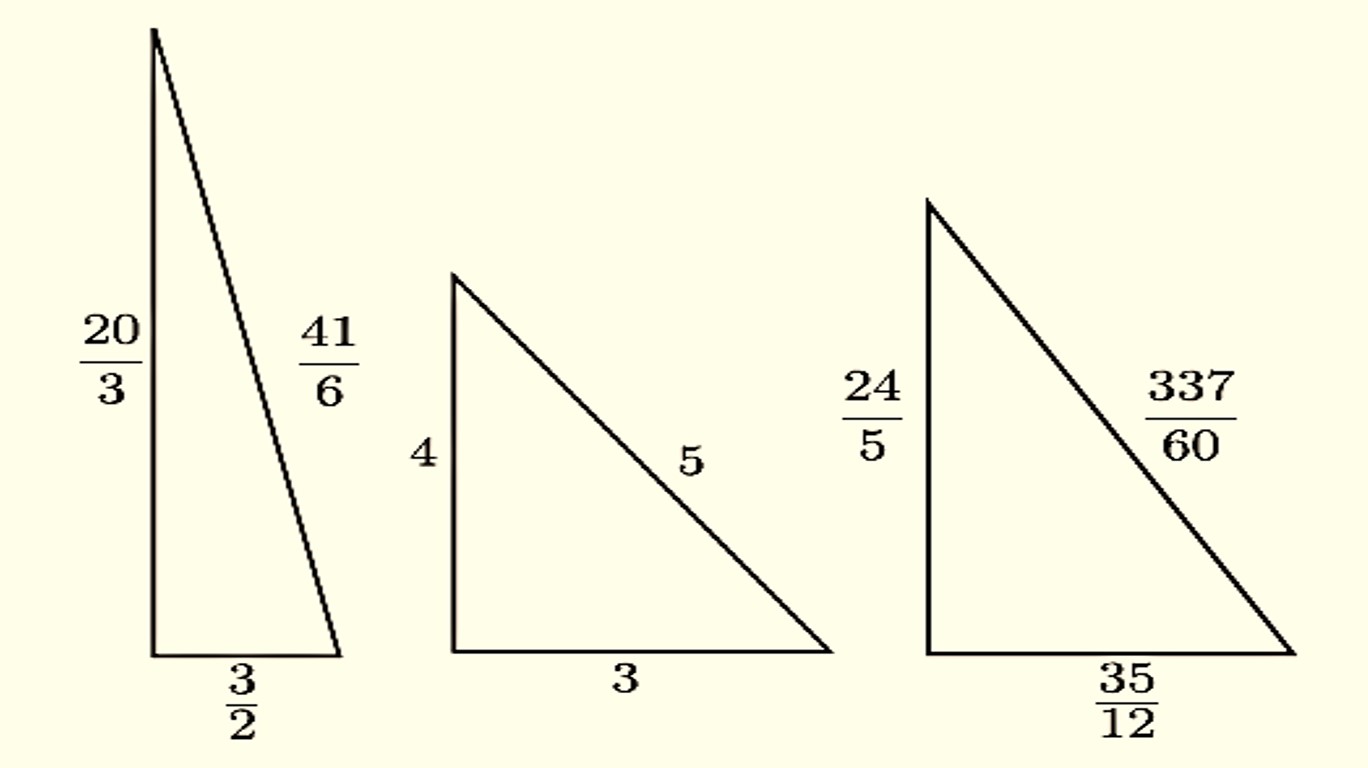

Por lo tanto, un número se llama congruente si es igual al área de un triángulo rectángulo cuyos lados, hipotenusa y catetos, son números racionales (recordemos que un número es racional si es el cociente a / b de dos números enteros a y b, como 0,5 = 1 / 2 ó 1,4 = 7 / 5). Por ejemplo, el triángulo egipcio, es decir, el triángulo rectángulo de lados (3, 4, 5), tiene área igual a 6, por lo tanto, el número 6 es un número congruente. Como puede verse en la siguiente imagen, los números 5, 6 y 7 son números congruentes (de hecho, los primeros).

Como se indica en el libro History of the Theory of Numbers (volumen II), del matemático estadounidense Leonard Eugene Dickson (1874-1954), la historia de los números congruentes se inicia con el matemático griego Diofanto (siglo III). Aunque su estudio fue el tema central de dos manuscritos árabes del siglo X, en los que ya aparecen mencionados los números 5 y 6 como números congruentes. El matemático italiano Leonardo de Pisa (aprox. 1170-1240), conocido como Fibonacci, descubrió que el 7 también es un número congruente y afirmó, aunque sin demostrarlo, que el número 1 no es un número congruente, luego ningún número cuadrado lo es (ya que si m2 fuese un número congruente con triángulo rectángulo asociado (a, b, c), entonces 1 sería un número congruente con triángulo rectángulo asociado (a / m, b / m, c / m)). El matemático francés Pierre de Permat (1601-1665) fue el primero en demostrar que el número 1 no es un número congruente –y, por lo tanto, tampoco todos los números cuadrados-, ni tampoco los números 2 y 3.

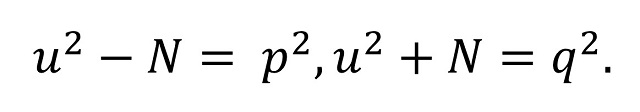

Teorema (Fermat, 1640): El número 1 no es un número congruente.

La demostración de este resultado se realiza mediante la técnica del descenso infinito de Fermat. La idea es la siguiente. Para empezar, supongamos que existe un triángulo rectángulo, de lados racionales, cuya área sea igual a 1. Entonces renombrando los lados del triángulo rectángulo como a / d, b / d y c / d, con a, b, c y d números enteros, se tiene una 4-tupla de números enteros (a, b, c, d) tales que

![]()

A continuación, si tenemos una 4-tupla de números enteros (a, b, c, d) tales que satisfacen las ecuaciones (1), entonces puede demostrarse que a y b son coprimos (es decir, a no tienen divisores comunes, salvo el 1).

Entonces, el método del descenso infinito de Fermat consiste en demostrar que si tenemos una 4-tupla de números enteros (a, b, c, d) tales que satisfacen (1) y a y b son coprimos, puede construirse otra 4-tupla de números enteros (a’, b’, c’, d’) tales que satisfacen (1) y a’ y b’ son coprimos, con 0 c’ c (es decir, que el nuevo número c’ es más pequeño que c). Si seguimos realizando este proceso llegamos a una contradicción, puesto que es imposible realizar este proceso de forma infinita, ya que c es un número positivo (finito). Por lo tanto, no existe un triángulo rectángulo de lados racionales y área igual a 1.

Para quienes estén interesados en leer la demostración completa, y no solo este bosquejo, pueden consultar, por ejemplo, el artículo The Congruent Number Problem, del matemático Keith Conrad.

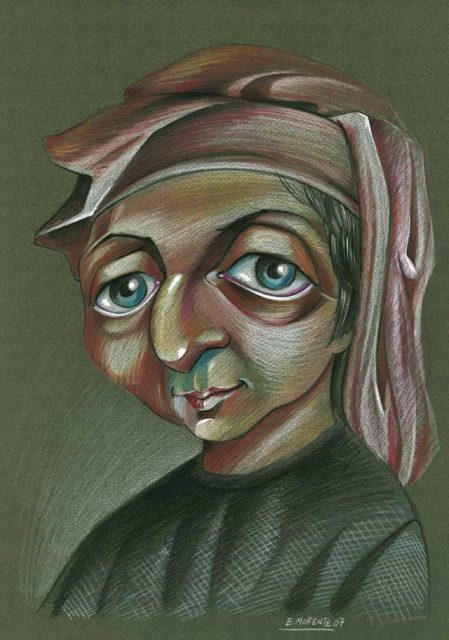

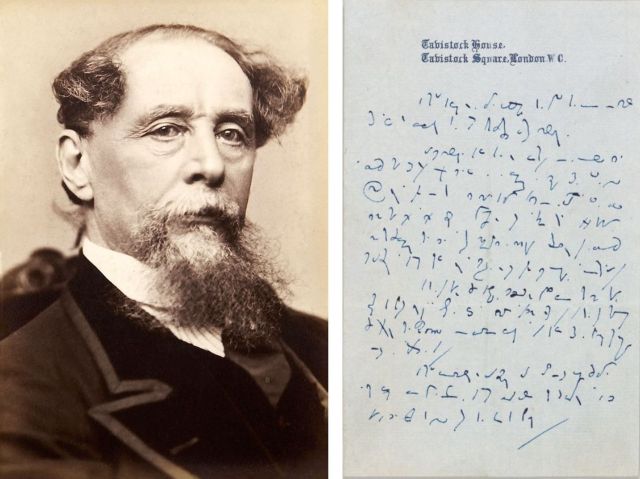

Caricatura de Pierre de Fermat, realizada por Gerardo Basabe de Viñaspre, para la exposición de la Real Sociedad Matemática Española, El rostro humano de las matemáticas (2008)

Caricatura de Pierre de Fermat, realizada por Gerardo Basabe de Viñaspre, para la exposición de la Real Sociedad Matemática Española, El rostro humano de las matemáticas (2008)

La sucesión de números congruentes está recogida en la Enciclopedia On-line de Sucesiones de Números Enteros (OEIS) como la sucesión A003273, cuyos primeros elementos son:

5, 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 65, 69, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 120, …

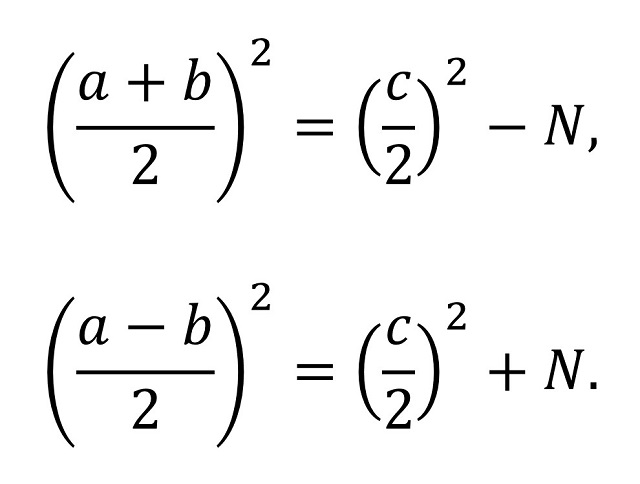

Por otra parte, volviendo al concepto de número congruente, podemos observar que la condición de que un número N sea congruente es equivalente a que exista un número racional u tal que u2 – N y u2 + N son también cuadrados, que es como consideraron originalmente el problema Diofanto, los matemáticos árabes o Fibonacci. La justificación es sencilla. Si tenemos que N es un número congruente, entonces existen números racionales (a, b, c) tales que a2 + b2 = c2 y N = ab / 2, luego u = c / 2, ya que:

De forma análoga el recíproco. Es decir, estamos diciendo que la condición de que N sea un número congruente es equivalente a que existan números racionales u, p y q tales que

Teniendo en cuenta que u, p y q son racionales, luego cocientes de números enteros, se puede probar fácilmente que la condición de que un número N sea congruente es equivalente a que existan números enteros a, b, x, y tales que

Caricatura de Leonardo de Pisa, Fibonacci, realizada por Enrique Morente, para la exposición de la Real Sociedad Matemática Española, El rostro humano de las matemáticas (2008)

Caricatura de Leonardo de Pisa, Fibonacci, realizada por Enrique Morente, para la exposición de la Real Sociedad Matemática Española, El rostro humano de las matemáticas (2008)

Obtener ejemplos de números congruentes no es difícil, basta con tener una terna o triple pitagórico, es decir, una terna de tres números enteros (a, b, c) que satisfacen la ecuación del teorema de Pitágoras a2 + b2 = c2, siendo uno de los números a o b par, ya que en ese caso el número N = ab / 2 es un número congruente.

Por ejemplo, si consideramos la fórmula de Euclides para generar ternas pitagóricas, es decir, dados dos números enteros n y m tales que m > n > 0, entonces

![]()

es una terna pitagórica y b siempre es par. En conclusión, a partir de este método se obtienen ejemplos de números congruentes.

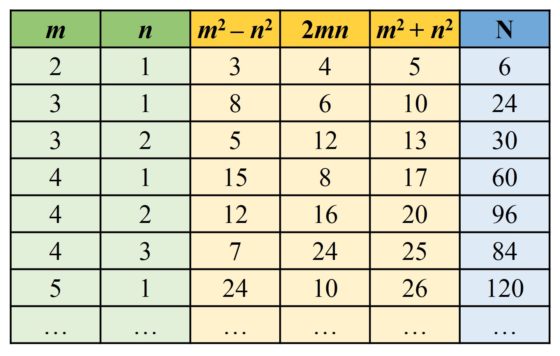

Así, en la siguiente tabla podemos observar algunos ejemplos de ternas pitagóricas generadas con la fórmula de Euclides y el número congruente obtenido.

Existen otros métodos de generar ternas pitagóricas, aunque esto solo nos da algunos números congruentes, que además están generados mediante los lados enteros –no racionales en general- de un triángulo rectángulo.

Sin embargo, la cuestión importante, y más compleja, es conocer, dado un número entero cualquiera, si es, o no, un número congruente. Este es el conocido como el problema del número congruente. Este es uno de los problemas de la teoría de números que aún continúa abierto.

El problema de si un número N es congruente está relacionado con las soluciones de la ecuación y2 = x3 – N2 x (que es un ejemplo de lo que se conoce como “curva elíptica”, aunque de eso no hablaremos hoy). De hecho, estudiando esta ecuación, el matemático estadounidense Jerrold B. Tunnell (1950) obtuvo una resolución parcial del problema del número congruente.

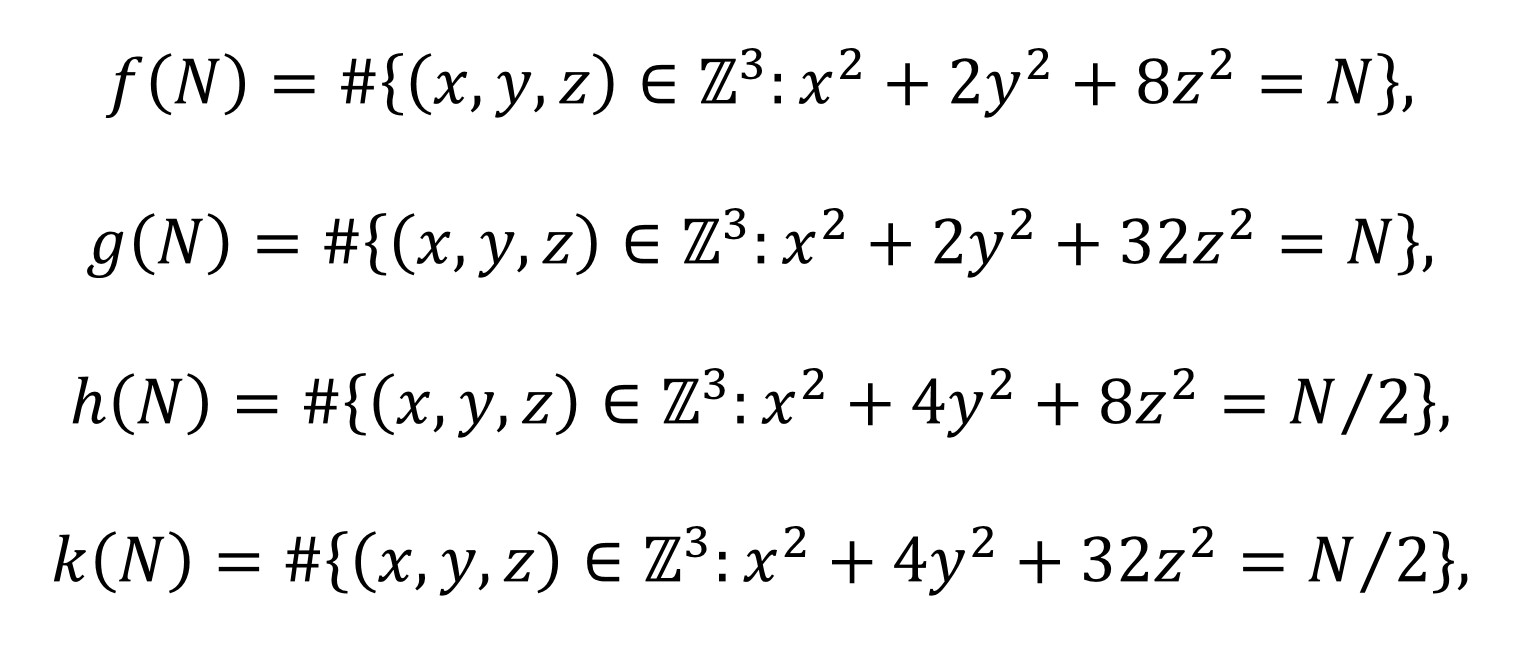

Teorema de Tunnell: Sea N un número entero, libre de cuadrados (si es múltiplo de un número cuadrado sabemos que no es congruente, por el teorema de Fermat), y sean los conjuntos

donde el símbolo # indica la cantidad de elementos del conjunto, es decir, soluciones enteras de la correspondiente ecuación diofántica de cada conjunto. Entonces, si N es un número congruente impar, entonces f(N) = 2 g(N), y si N es un número congruente par, entonces h(N) = 2 k(N).

Además, si se verifica la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer (que es uno de los 7 problemas del milenio del Instituto Clay de Matemáticas, aunque en esta entrada no hablaremos de este tema) para la curva elíptica y2 = x3 – N2 x, se verificaría el recíproco, es decir, las igualdades anteriores son suficientes para afirmar que N es congruente.

En particular, si la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer fuese cierta, se tendría que todos los números N congruentes con 5, 6 o 7, módulo 8 (véase la entrada Un código detector de errores: la letra del DNI), serían números congruentes. En particular, los primeros números N congruentes con 5, 6 o 7, módulo 8, son: 5, 6, 7, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 53, 54, 55, … que, como podemos observar en la lista anterior, son números congruentes.

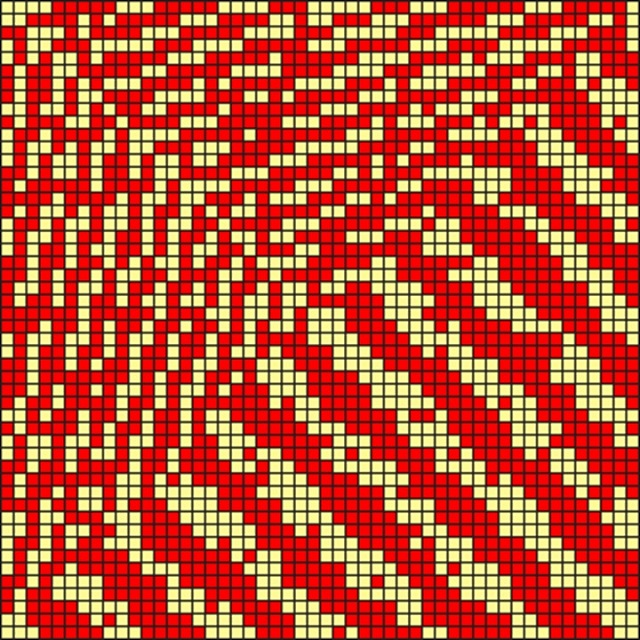

Una cuestión curiosa es la distribución de los números congruentes dentro de los números naturales. Si consideramos los 2.500 números naturales, representados en espiral, como en la espiral de Ulam (véase la entrada El poema de los números primos), y pintamos de rojo los cuadrados que se corresponden con números congruentes y de un color claro los que no lo son, la imagen que nos queda es la siguiente:

Espiral con los números congruentes, y no congruentes, hasta 2.500. Imagen de la página Numbers Aplenty

Espiral con los números congruentes, y no congruentes, hasta 2.500. Imagen de la página Numbers Aplenty

Para terminar, el número correspondiente al día de hoy, 23.022.022, se escribe en el sistema de numeración binario como:

1010111110100100111000110.

Bibliografía

1.- R. Ibáñez, La gran familia de los números, Libros de la Catarata, 2021.

2.- Página web: Numbers Aplenty.

3.- Keith Conrad, The Congruent Number Problem

4.- Wikipedia: congruent number

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de la Cátedra de Cultura Científica

El artículo El teorema de Pitágoras y los números congruentes se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Kolore gorriak ‘Aedes aegypti’ eltxoak erakartzen ditu

Urtero milioi bat lagun inguru hiltzen dira eltxoak bektoretzat dituzten gaitzak direla eta. Esaterako, dengeak 400 milioi lagun inguru kutsatzen ditu urtero eta 30.000 hiltzen ditu. Aedes aegypti eltxo emeen ziztadek transmititzen dute dengea, zika edo sukar horia. Eltxoen ziztatzeko joera aztertu berri du ikerketa-talde batek eta emaitzek erakutsi dute Aedes aegypti espezieak gizakiak arnasa hartzean isurtzen duen CO2 detektatu ondoren, kolore gorrirantz abiatzen direla.

Aedes aegypti espezieko eltxoak ez dira zuzentzen bakarrik gure arnas hotsen karbono dioxidoarengatik. Juanma Gallego kazetariak azaltzen zuen bezala, odola aurkitzeko izerdian dauden azido laktikoak, beroa eta hezetasuna lirateke gida-faktoreak eta, horrez gain, ikusmena ere lagungarria omen zaie lan horretan.

Azken faktore honi dagokionez urrats berri bat eman du Washingtongo Unibertsitateko zientzialariek zuzendutako ikerketa batek. Ikerketak agerian utzi baitu Aedes aegypti eltxoek kolore espezifikoetarantz egiten dutela hegan. Kolore hauek gorria, laranja, beltza eta ziana dira eta egiaztatu dute ere eltxoek ez dituztela kontuan hartzen beste kolore batzuk, esaterako, berdea, morea, urdina eta zuria.

Irudia: Aedes aegypti eltxo eme bat odola xurgatzen. (Argazkia: Frank Hadley Collins / University of Notre Dame – domeinu publikoko irudia. Iturria: Flickr)

Irudia: Aedes aegypti eltxo eme bat odola xurgatzen. (Argazkia: Frank Hadley Collins / University of Notre Dame – domeinu publikoko irudia. Iturria: Flickr)

Ikertzaileek aztertu dute eltxoaren usaimenaren zentzuak zelan eragiten duen elikagaiak eta ostalariak bilatzeko dituen portaera bisualetan. Hau da, seinale bisualen aurrean duten jokabideari erreparatu diote. Izan ere, eltxoek usainak erabiltzen dituzte gertu dagoena bereizten laguntzeko eta, adibidez, ostalari bat ziztatzeko.

Esperimentuak koloreekin eta usainekinIkerketa esperimentuen bidez gauzatu dute ikertzaileek. Taldeak 450 Aedes aegypti eltxo emeen hegaldiak aztertu zituzten (beraiek baitira ziztatu eta gaixotasunak transmititzen dituztenak) hainbat ale proba-kutxetan banaka sartuta. Guztira 1.300.000 hegaldi gainbegiratu zituzten.

Proba-kutxa hauek usain jakinekin busti zituzten, esaterako CO2, eta kolore-puntu zehatzak edo giza esku bat jartzen zuten eltxoentzako bertan. Kontuan izan behar da, giza larruazalak, bere pigmentazio tonua edozein izanda ere, gorri laranja koloreko “seinale” bizia igortzen duela intsektu hauentzako.

Esperimentuek erakutsi zutenez, proba-kutxa CO2-z busti ondoren, eltxoek muzin egiten zioten bertan jarritako kolore-puntuari puntu hori berdea, urdina edo morea izanez gero. Aldiz, puntua gorria, laranja, beltza edo ziana bazen, eltxoak harengana zihoazen hegan.

Bigarrenez errepikatu zuten esperimentua. Kasu honetan lantaldeak gizakion larruazalaren pigmentazio tonua zituzten txarteltxoak edo ikertzaile baten esku biluzia sartzen zituzten kutxetan. Honetan, eltxoek berriro hegan egin zuten ikusmen-estimulurantz baina bakarrik kutxa CO2-arekin busti ondoren. Ikertzaileek uhin-luzerako zabaleraren seinaleak ezabatzen bazituzten, edo ikertzailearen eskua eskularru berde, more, urdin edo zuriz janzten bazuten, orduan eltxoek ez zuten estimulurantz hegan egiten.

Ikerketa honek berretsi egin ditu aurretik egindako beste lan batzuen emaitzak eta erakutsi du ere:

- CO2 usaintzeak eltxo emeen jarduera-maila handitzen duela eta inguruan egon daitekeen ostalari baten bila hasten direla,

- CO2 bezalako konposatu espezifikoak usaintzen dituztenean, usain horiek begiak estimulatzen dituztela kolore espezifikoak bilatzeko.

CO2-a usaindu ondoren, eltxo horien begiek uhin-luzera batzuk nahiago dituzte espektro ikusgaian. Bereziki ostalari potentzial batekin lotuta dauden koloreak bilatu eta haiengana zuzentzeko. Hala ere, ikertzaileen ustetan geneek erabakitzen dute eme horiek kolore gorri laranja nahiago izatea. CO2-a usaintzeko beharrezkoa den gene baten kopiaren mutazioa duten eltxoek ez baitzuten kolorea lehenetsi probetan.

Ikerketa honek lagundu dezake eltxoak arrastoan sartzeko metodo hobeak diseinatzen eta baita euren ziztadak ekiditeko estrategiak garatzen.

Dena dela, ez da harritzekoa gizakiok eltxoen gogokoak izatea. Izan ere, intsektu hauek arnasterakoan botatzen dugun CO2-a usaintzeko gai dira, honek euren begiak estimulatzen ditu kolore gorria edo laranja bilatzera eta gure larruazalak kolore horietako seinaleak igortzen dituenez hauen begientzako, gizakiok eltxoen harrapakin errazak bihurtzen gara.

Iturria:Los mosquitos se sienten atraídos por el rojo.

Erreferentzia bibliografikoa:Alonso San Alberto, D., Rusch, C., Zhan, Y. et al. (2022). The olfactory gating of visual preferences to human skin and visible spectra in mosquitoes. Nature Communications 13, e555. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-28195-x

Testuaren egokitzapena: Uxune Martinez

The post Kolore gorriak ‘Aedes aegypti’ eltxoak erakartzen ditu appeared first on Zientzia Kaiera.

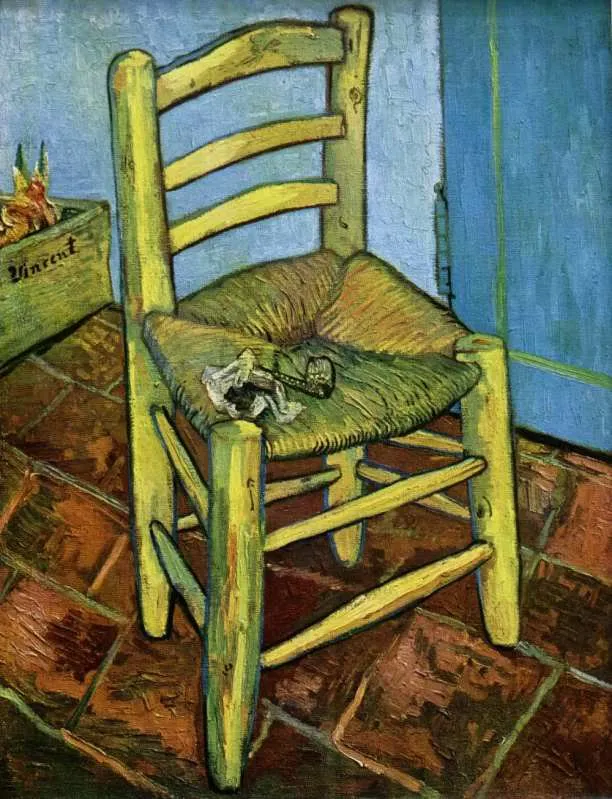

La estabilidad de la silla y tu pareja ideal

¿Hasta qué punto nuestras decisiones están determinadas por las circunstancias? Es probable que respondas que bastante pero porque asumes que eres consciente de esas circunstancias y que las sopesas, también conscientemente, a la hora de tomar una decisión que tú crees racional. Permíteme que te lo plantee de una forma ligeramente diferente: ¿hasta qué punto influye en tu posicionamiento político o en tus preferencias a la hora de elegir pareja la silla en la que estás sentado? ¿Te parece absurda la pregunta? Si influyese de alguna manera, ¿qué nos diría eso de tu libertad individual? Sigue leyendo, puede que te sorprendas.

En los últimos años se han realizado experimentos en los que se ha tratado de dilucidar cómo hechos circunstanciales, aparentemente intrascendentes, afectan a nuestra interpretación de las intenciones de los demás y a nuestra toma de decisiones, reforzando la idea (como si hiciese falta) de que buena parte de nuestros juicios y decisiones se toman a nivel inconsciente, por algo que alguien describió como automatismos de mamífero. Así, si a una persona se le ofrece una bebida con hielo en circunstancias en las que una caliente también tendría sentido, esta interpreta que los presentes no la acogen, mientras que si se le ofrece una caliente se siente bienvenida. Si esto suena extraño aún lo es más el que si haces que votantes se sienten en sillas que se inclinan hacia la izquierda consigues que simpaticen más con políticas asociadas con la izquierda [1].

Otro estudio [2] encabezado por David Kille, de la Universidad de Waterloo (Canadá), que también se centra en el efecto del mobiliario, sugiere que algo tan trivial como la estabilidad de sillas y mesas tiene su efecto en nuestras percepciones y deseos.

Los investigadores pidieron a la mitad de sus 47 voluntarios, estudiantes sin vínculos sentimentales, que se sentasen en una silla ligeramente coja frente a una mesa tampoco demasiado estable mientras realizaban la tarea asignada. La otra mitad se sentaron en sillas frente a mesas que eran idénticas a las del otro grupo pero sin que ni unas ni otras cojeasen.

Una vez sentados los participantes tenían que juzgar la estabilidad de las relaciones de cuatro parejas de famosos: Barack y Michelle Obama, David y Victoria Beckham, Jay-Z y Beyoncé y Johnny Depp y Vanessa Paradis [esta pareja existía en el momento del estudio]. Para emitir su juicio los participantes valoraban en una escala del 1 al 7 la probabilidad de que la pareja se rompiese en los próximos cinco años, siendo 1 “muy poco probable” y 7 “con toda probabilidad”.

Tras haber hecho esto, los participantes tenían que calificar sus preferencias por varios rasgos de una posible pareja. Los rasgos incluían algunos que un estudio piloto previo indicaba que se asociaban con el sentido de estabilidad psicológica (por ejemplo, digna de confianza o responsable), otros asociados con inestabilidad psicológica (espontánea, aventurera) y un tercer grupo sin asociación con la estabilidad o la inestabilidad (cariñosa, divertida). Los sujetos valoraron cada rasgo en una escala del 1 al 7, con 1 siendo “para nada deseable” y 7 “extremadamente deseable”.

Los resultados ponen de manifiesto que, igual que las bebidas frías nos llevan a la percepción de que las condiciones sociales también lo son, las sensaciones de inestabilidad física nos llevan a percepciones de inestabilidad social. Los participantes que se sentaron en sillas cojas a mesas cojas otorgaron a las parejas de famosos una puntuación de estabilidad promedio de 3,2, mientras que los que usaron mobiliario estable dieron un 2,5.

Pero lo que llama particularmente la atención es que los que se sentaban en las sillas inestables no solo veían inestabilidad en las relaciones de los demás, sino que valoraban más la estabilidad en las propias. Dieron a los rasgos que se relacionan con la estabilidad en sus posibles parejas un promedio de 5,0, mientras que los que utilizaron mobiliario estable dieron a estos mismos rasgos 4,5. No es una gran diferencia, pero es estadísticamente significativa.

Si solamente un poco de inestabilidad ambiental parece favorecer el deseo de una roca emocional a la que aferrarse, no quiero ni pensar lo que pueden estar pasando algunas parejas en los tiempos en que vivimos.

Referencias:

[1] Daniel M. Oppenheimer, & Thomas E. Trail1 (2010). Why Leaning to the Left Makes You Lean to the Left: Effect of Spatial Orientation on Political Attitudes Social Cognition, 28 (5), 651-661 : 10.1521/soco.2010.28.5.651

[2] David R. Kille, Amanda L. Forest, Joanne V. Wood (2012) Tall, Dark, and Stable: Embodiment Motivates Mate Selection Preferences Psychological Science doi: 10.1177/0956797612457392

Una versión anterior de este artículo se publicó en Experientia Docet el 7 de julio de 2012.

El artículo La estabilidad de la silla y tu pareja ideal se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Lorerik ez Trigona erleentzat

Ezagutzen ditugu denok erleak salbatzeko deiak. Zer demontre, nik neuk idatzi dut polinizatzaileen garrantziaz, ez bat, baizik eta bi artikulu. Agian, baina, ez dira sinestarazi diguten bezain babesgabeak. Erle sarraskijaleak baitaude.

1. irudia: Erle-zurgina (Xylocopa latipes) kolore askotariko erleak daude naturan: urdinak, berdeak, gorriak eta beltzak ere. (Irudia: Charles J. Sharp, Wikimedia Commons)

1. irudia: Erle-zurgina (Xylocopa latipes) kolore askotariko erleak daude naturan: urdinak, berdeak, gorriak eta beltzak ere. (Irudia: Charles J. Sharp, Wikimedia Commons)Bai. Erle sarraskijaleak. Putre edo hienaren parekoa baina intsektu munduan. Beraz, baditugu alde batetik nektarra eta polena elikagai dituztenak eta, bestetik, sarraskia jaten dutenak. Eta gutxi balitz, dieta konbinatua dutenak ere badaude: polena, nektarra eta sarraskia, ezeri muzin egin barik.

Berez, erleak bizimodu begetarianora aldatutako liztorrak dira, zientzialariek azaltzen dutenez. Ziur aski, liztorren arbaso komuna fitofagoa (landarejalea) bazen ere, erleek polenaz elikatzea beranduago garatu zen. Eta nondik? Seguruenik polenaz eta nektarraz elikatzen ziren harrapakinez elikatzen ziren arbaso harrapakariengandik.

Bada, badirudi zenbait erlek atzerako bidea egin dutela eta bizimodu begetarianotik sarraskiaz elikatzera pasa direla, haien proteina iturri nagusia sarraskia bilakatuta. Meliponini (eztenik gabeko erleak) taldeko zenbait erle, zehazki.

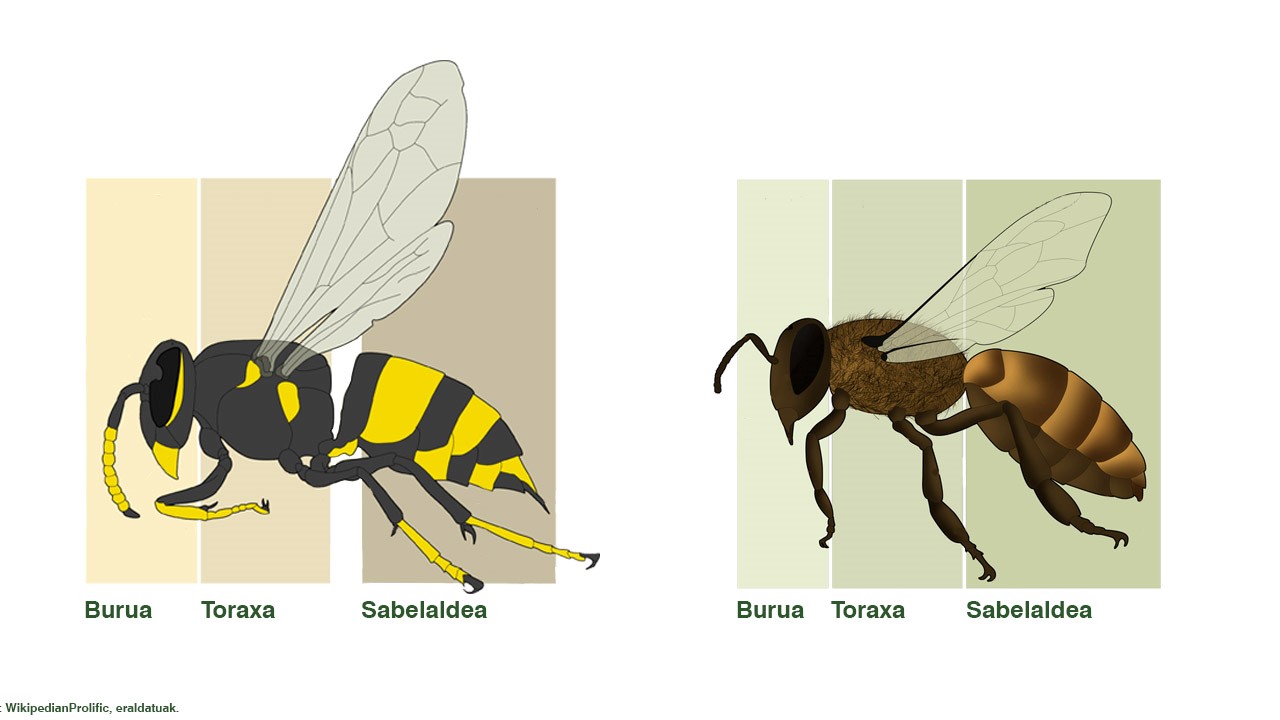

Erleak vs liztorrakEntomologiari begira, Hymenoptera ordenean kokatzen diren intsektuak dira bai erleak bai liztorrak, inurriekin batera. Zelan ezberdintzen dira erleak eta liztorrak, baina?

Anatomikoki, eta besteren artean, liztorrek kortsea eramango balute bezalako gorputz forma izaten dute, erleek, aldiz potoloagoa (biologian ohikoa den moduan, ez denak, ez beti). Hortik etorriko da, agian, erdarazko cinturita de avispa delakoa. Erleak, gainera, iletsuak izaten dira, liztorrak ez bezala.

2. irudia: Liztorren (ezk.) eta erleen (esk.) arteko ezberdintasun anatomiko nagusia sabelaldean dago. (Irudia: WikipedianProlific liztorra eta erlea, Wikimedia Commons, eraldatuak)

2. irudia: Liztorren (ezk.) eta erleen (esk.) arteko ezberdintasun anatomiko nagusia sabelaldean dago. (Irudia: WikipedianProlific liztorra eta erlea, Wikimedia Commons, eraldatuak)Eta, aprobetxatuz, ideia bat azpimarratu nahiko nuke: erle guztiak ez dira da burura etorri zaizun hori-beltz iletsu horren tankerakoa. Asko bai, badira hori-beltzak. Baina kolore askotarikoak daude naturan: badira urdinak, berdeak, gorriak ala beltzak. Baita marradunak. Eta distira metalikoa dutenak ere.

Horretaz gain, gutxi gorabehera 20 000 erle espezie daude eta gehienak ez dira erlauntzetan bizi. Erleen gehiengo zabalena (85 % baino gehiago) erle bakartiak dira eta %70 lurpean egiten dute habia. Baina gaitik desbideratzen ari naiz.

Putre-erleak, erle sarraskijaleakKontua da zenbait Meliponini erle sarraskijaleak direla. Eta aldaera ezberdinekoak daude, gainera. Batetik, nekrofago fakultatiboak daude: eskura animali gorpuak badituzte, elikagaitzat hartuko dituzte; bestela, polena eta nektarra bilatu eta baliatuko dute. Talde honetan daude T. pallens eta T. fulviventris, esaterako.

3. irudia: Trigona pallens erle eztengabeak nekrofago fakultatiboak dira, animali gorpuak eskura badituzte, elikagaitzat hartuko dute. (Irudia: Julio Pupim, Flickr)

3. irudia: Trigona pallens erle eztengabeak nekrofago fakultatiboak dira, animali gorpuak eskura badituzte, elikagaitzat hartuko dute. (Irudia: Julio Pupim, Flickr)Bestetik, nekrofago hertsiak daude. Trigona espezian baino ez dira topatu, zehazki elkarrengandik oso hurbil dauden hiru espezietan: T. hypogea, T. necrophaga eta T. crassipes. Momentuz, behintzat.

Hiru espezie hauek sozialak dira, hau da, kolonietan bizi dira eta erlauntzak sortzen dituzte. Bi teoria nagusi daude erle nekrofago hauek sarraskia zelan baliatzen duten azaltzeko.

- Noll et al.-ek (1) Hypogea aztertu zuten. Sarraskia hartzen dute gorputik, koloniara eramaten dute eta han erlauntzeko gelaxkatan uzten dute, non eztiarekin nahasten den. Nahasketa hori 14 egunez ontzen da aminoazidoetan eta azukrean aberatsa den pasta moduko bat sortu arte.

- Roubik, Buchmann eta lankideek (2), bere aldetik, bestelako hipotesia dute: erle langile gazteek kontsumitutako sarraskia baliatzen dute sekrezio hipofaringeoak sortzeko, ezti-erleen antzera. Kasu honetan, sekrezio hori litzateke erlauntzaren gelaxketan gordeko litzatekeena.

Edozein dela, badirudi hiru espezie hauek erabat eman diotela bizkarra loreei. Lorez kanpoko nektarioengandik lortzen dituzte karbohidratoak eta ornodunen gorpuengandik proteinak. Noski, galdera bat izan dute zientzialariak polenaz elikatzetik sarraskiaz elikatzera pasa diren erle hauek aurkitu zirenean: zer-nolako papera izan du mikrobiomak?

Izan ere, aldaketa bortitzaz ari gara. Bada, Figueroa et al.-ek kontua aztertu dute eta aldaketa honek sinbionteen ordezkapena ala mikrobiomaren moldapena ekarri zuen argitu nahian, polena bakarrik jaten duten erleen, nekrofago fakultatiboen eta nekrofago hertsien arteko mikrobioma konparatu dituzte.

Eta zer aurkitu dute? Putre-erleek zenbait mikrobio galdu dituztela, beste batzuei heldu dietela eta mikrobio azidofilikoekin asoziazio berriak sortu direla. Sarraskian eta ingurumenean topa daitezkeen mikrobio azidofilikoak, hain zuzen. Erle sarraskijaleek hotzikarak sortzen badizkizute, albiste ona: euri-oihan tropikaletan bizi dira erle-putre hauek. Ikerketa honetakoak, Costa Rican, zehatz mehatz. Albiste txarra: Liztor asiarra ere Asian bizi zen….

Baina tira, laburbilduz, erleak begetariano bilakatutako liztorrak dira eta erle batzuk begetarianismoa alde batera utzi eta haragijale ala orojale barik, zuzenean sarraskijale bihurtu dira. Egun, erle sarraskijaleak eta erle begetarianoak aurkitu daitezke, beraz. Hau guztia gutxi balitz, bi erlastar espezie (Bombus terrestris eta Bombus ephippiatus) ere behatu izan dira sarraskiaz elikatzen.

Bibliografia:Figueroa, L. et al. (2021), Why Did the Bee Eat the Chicken? Symbiont Gain, Loss, and Retention in the Vulture Bee Microbiome. mBio. https://journals.asm.org/doi/10.1128/mBio.02317-21

(1) Noll, F. B., Zucchi, R., Jorge, J. A., & Mateus, S. (1996). Food collection and maturation in the necrophagous stingless bee, Trigona hypogea (Hymenoptera: Meliponinae). Journal of the Kansas Entomological Society, 69(4), 287–293.

(2) Gilliam, M., Buchmann, S. L., Lorenz, B. J., & Roubik, D. W. (1985). Microbiology of the larval provisions of the stingless bee, Trigona hypogea, an obligate necrophage. Biotropica 17:28–31. https://doi.org/10.2307/2388374

Camargo, J.M.F., Roubik, D.W. (1991). Systematics and bionomics of the apoid obligate necrophages: the Trigona hypogea group (Hymenoptera: Apidae; Meliponinae). Biological Journal of the Biological Journal of the Linnean Society, Vol. 44, Issue 1, , 13–39, https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.1991.tb00604.x

Rasmussen C, Camargo JMF. (2008). A molecular phylogeny and the evolution of nest architecture and behavior in Trigona s.s. (Hymenoptera: Apidae: Meliponini). Apidologie 39:102–118.

Egileaz:Ziortza Guezuraga (@zguer) kazetaria da eta Euskampus Fundazioko Kultura Zientifikoko eta Berrikuntza Unitateko zabalkunde digitaleko arduraduna.

The post Lorerik ez Trigona erleentzat appeared first on Zientzia Kaiera.

El problema difícil de la materia oscura

Bárbara Álvarez González

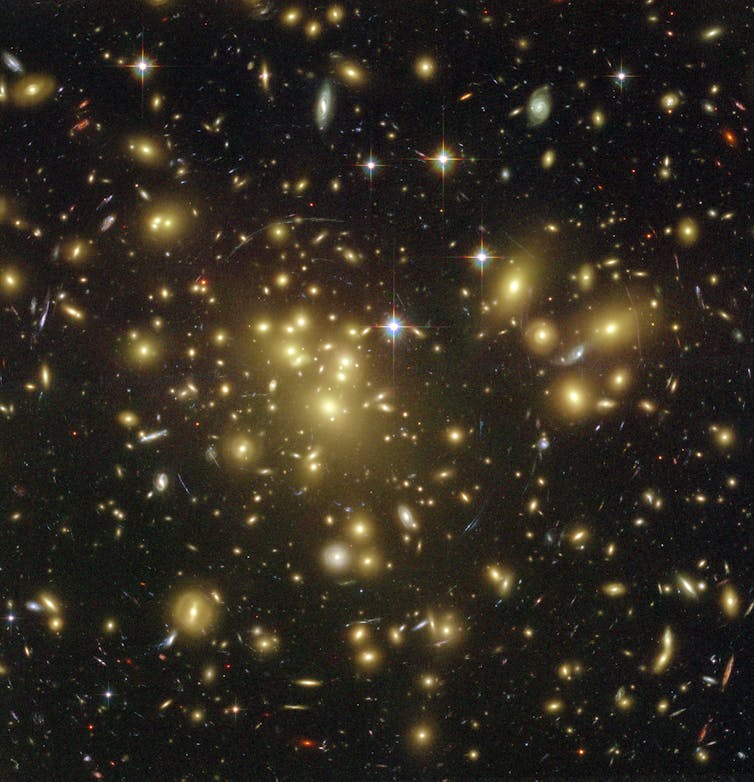

Efecto de las lentes gravitacionales fuertes observado por el Telescopio espacial Hubble en el cúmulo de galaxias Abell 1689 que indica la presencia de materia oscura. Fuente: Wikimedia Commons / NASA / ESA

Efecto de las lentes gravitacionales fuertes observado por el Telescopio espacial Hubble en el cúmulo de galaxias Abell 1689 que indica la presencia de materia oscura. Fuente: Wikimedia Commons / NASA / ESA

¿Ha llegado la hora de considerar que la materia oscura no existe?

¿Es el momento de buscar otras alternativas para explicar de qué está hecho el 80 % del Universo desconocido? En estos momentos, algunos científicos consideran la posibilidad de que la materia oscura no sea materia, sino un artefacto causado por la incompleta comprensión de la teoría de la gravedad.

En el origen del Universo

A día de hoy, existe consenso entre los científicos acerca de que la teoría que mejor describe el origen del Universo es la del Big Bang. Así, el Universo nació hace unos 13 800 millones de años a partir de una singularidad infinitamente densa que explotó. La explosión generó una gran cantidad de energía y materia. Y todo aquello ha estado expandiéndose desde entonces.

Sorprendentemente, solo conocemos y comprendemos un 5 % de la materia que existen en el Universo. Incluso de este pequeño porcentaje hay aspectos que no hemos conseguido explicar, como la diferencia entre materia y antimateria.

La física de partículas elementales y el estudio de las interacciones entre ellas intenta desvelar el estado y la evolución del Universo. Y entre todas las incógnitas por resolver, determinar la naturaleza de la materia oscura es una de las más importantes de la cosmología moderna y la física de partículas.

Sabemos que el Universo está hecho de materia visible y materia oscura. En especial, la materia visible, también conocida como materia ordinaria o materia bariónica, es todo aquello formado por leptones (partículas elementales) y bariones (formados por quarks, que son también partículas elementales). De este tipo es tan solo el 20 % de la materia del Universo, el 80 % restante es materia oscura.

Además de su composición, sabemos que debe existir un agente que explique la expansión acelerada del Universo, que por el momento se atribuye a la llamada energía oscura.

El hallazgo de Vera Rubin

La materia oscura junto con la energía oscura componen prácticamente el 95 % del Universo. No la podemos ver, ya que no emite ningún tipo de radiación electromagnética.

Muchas de las evidencias de su existencia provienen del estudio de los movimientos de las galaxias. El análisis del fondo cósmico de microondas también aporta información sobre la cantidad de materia visible y oscura que existe.

En 1933 Fritz Zwicky propuso la existencia de una masa invisible que podía influir en la velocidad de rotación de las galaxias. La pionera Vera Rubin, con sus medidas sobre la curvatura de la velocidad de rotación de las estrellas dentro de galaxias espirales, descubrió que estas curvas se mantienen planas.

El hallazgo de Vera Rubin contradecía el modelo teórico que predecía que las estrellas más alejadas del centro de la galaxia tendrían menor velocidad. Este hecho no se puede explicar solo con la existencia de materia visible y su masa gravitacional asociada, sino que tiene que existir otra forma de materia que proporcione también energía gravitacional. Esta es la evidencia más directa y robusta de la existencia de materia oscura.

A partir de ese momento, y durante las décadas posteriores, se han recopilado más evidencias relacionadas con la materia oscura, hasta el punto de que hoy la gran mayoría de los científicos aceptan su existencia.

Experimentos de primer nivel en busca de la materia oscura

La materia oscura está compuesta por partículas que no absorben, reflejan, o emiten luz, no puede ser vista directamente, y desconocemos su composición.

Los científicos han diseñado diferentes estrategias para encontrar estas posibles partículas candidatas a materia oscura. Dar con ellas es uno de los mayores desafíos actuales de la física.

Existen diferentes estrategias de búsqueda de materia oscura, directa, indirecta o con aceleradores de partículas.

El progreso tecnológico en las últimas décadas ha sido enorme. Hay decenas de experimentos activos dedicados a comprender la naturaleza de la materia oscura con instrumentos de alta precisión y sensibilidad.

Estos experimentos están repartidos por todo el mundo, incluso hay uno en la Estación Espacial Internacional (ISS), y son parte de colaboraciones internacionales de decenas de científicos.

Los experimentos ANAIS, DAMA, XENON100 y LUX utilizan técnicas de detección directa; MAGIC, HESS, VERITAS, Fermi y AMS (en la ISS), entre otros, se basan en técnicas indirectas, para la observación de lo que ocurre en la naturaleza buscando partículas elementales.

En el primer caso, a partir de medias directas, se estudian partículas que surgen de colisiones de partículas de materia visible con partículas de materia

oscura, y en el segundo caso, a partir de medias indirectas, se estudian partículas de colisiones entre partículas de materia oscura exclusivamente.

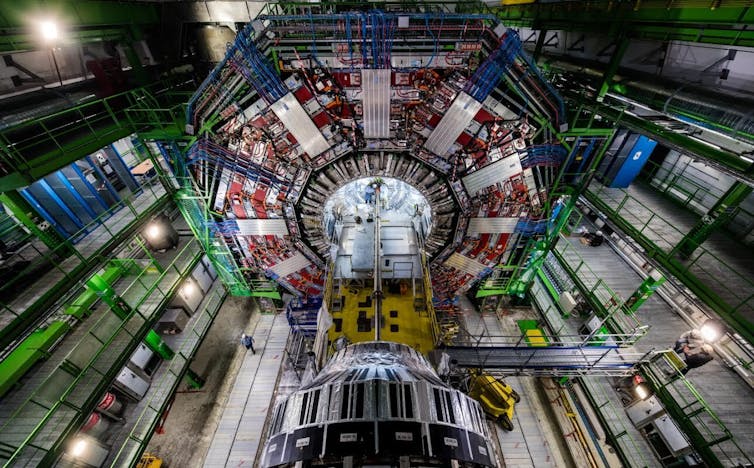

El LHC “fabrica” partículas de materia oscura

En aceleradores de partículas tan energéticos como el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, se pueden recrear las condiciones de segundos después del Big Bang y producir o “fabricar” partículas de materia oscura a partir de colisiones de protones muy energéticos.

Los aceleradores son dispositivos que permiten incrementar la energía cinética de las partículas cargadas estables.

El LHC es el último de una cadena de aceleradores que consigue alcanzar energías de hasta los casi 7 TeV (tera electrón voltios) por cada haz de protones. Alrededor de los puntos de colisión se colocan los detectores que pueden medir e identificar las partículas que se producen en cada colisión, para luego poder estudiarlas.

Los experimentos ATLAS y CMS son los encargados de estas búsquedas en el LHC del CERN. Estos experimentos son los mismos que tras una larga búsqueda descubrieron el bosón de Higgs en 2012 completando así el Modelo Estándar de la Física de Partículas y abriendo una nueva era en el campo.

Este logro fue reconocido en 2013 con el Premio Nobel de Física y con el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

La dificultad que tiene el identificar partículas candidatas a materia oscura en estos tipos de experimentos es que la materia oscura interacciona muy débilmente con la materia y es prácticamente imposible en estos casos encontrar su rastro o traza.

Compact Muon Solenoid (CMS) es uno de los grandes experimentos del LHC. Es un gran detector entre cuyos objetivos está la búsqueda de las partículas que forman la materia oscura.

Compact Muon Solenoid (CMS) es uno de los grandes experimentos del LHC. Es un gran detector entre cuyos objetivos está la búsqueda de las partículas que forman la materia oscura.CERN

Indagando en procesos desconocidos

Incorporando teorías más allá del modelo estándar como la supersimetría, modelos simplificados con bosones escalares, o modelos del sector oculto o sector oscuro, se llevan a cabo búsquedas a partir de sus desintegraciones en partículas ordinarias que sí se pueden observar. Estas búsquedas nos llevan a estudiar procesos desconocidos que quizá sean los que al fin nos permitan comprender la composición de la materia oscura, algo que sobrepasaría la frontera del conocimiento actual.

Hasta la fecha no se ha encontrado nada acerca de los posibles candidatos a materia oscura, es una gran incógnita, un misterio aún sin resolver que lleva décadas sin respuesta. Y entre los físicos empieza a haber opiniones discordantes.

No tenemos ningún resultado concluyente en ninguna de las estrategias de búsquedas empleadas en acelerados o astropartículas y todas las posibilidades están abiertas.

Hay científicos que empiezan a plantearse que no existe

El año pasado se publicó un artículo en The Astrophysical Journal que proponía definir la materia oscura como una modificación de la gravedad. Este artículo proponía que en realidad no hay materia oscura, sino que hay partes de la fuerza de la gravedad que no entendemos bien. Su publicación generó un enorme revuelo y entusiasmo, pero enseguida se publicaron respuestas señalando incongruencias que los autores del artículo no tenían en cuenta. Así que por ahora seguimos pensando que hay materia oscura.

Hay grandes expectativas para la detección de materia oscura en los próximos años, aunque, muy probablemente, la respuesta no vendrá de uno solo de estos estudios sino del conjunto de todos ellos. La búsqueda continúa.![]()

Sobre la autora: Bárbara Álvarez González es investigadora Ramón y Cajal del Grupo Experimental de Altas Energías de la Universidad de Oviedo

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo El problema difícil de la materia oscura se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

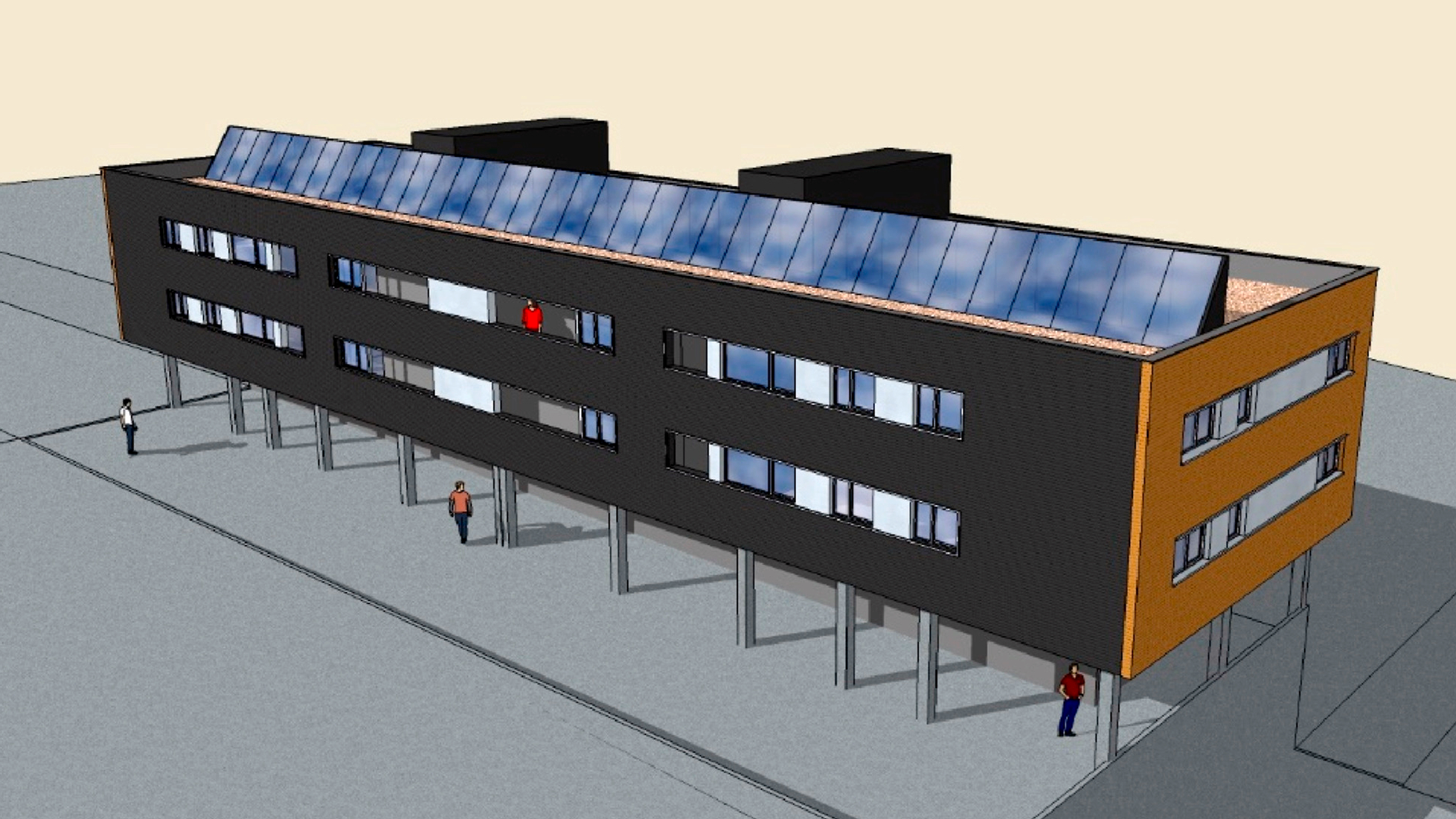

Eraikinetan energia aurrezteko negutegiak proposatu dituzte

EHUko ikertzaile talde batek eraikinen efizientzia energetikoa hobetzeko sistema bat diseinatu du, berotegi efektuaz baliatzen diren egiturez osatuta.

Bi ahoko ezpata da berotegi efektua. Hari esker posiblea da bizia lurrean, behintzat gaur egun ezagutzen dugun modukoa. Kalkulatzea zaila den arren, zabalduen dagoen kalkuluaren arabera eragin hori ez balego planetaren batez besteko tenperatura -18 °C-ren bueltan ibiliko litzateke. Oreka fin hori apurtu eta demaseko berotegi efektua gertatuz gero, arazoak kontrako norabidean hasi daitezke, klima-aldaketaren sorgin zoroa abiatuz, azken hamarkadetan soberan ikasi dugun moduan.

Eremu geografiko batean klima lagungarria ez denean ere aspalditik erabili izan da efektu hori, negutegien bitartez landareak garaiz kanpo hazteko, bai eta berez ez dagozkien latitudeetan ere. Alabaina, nekazaritza ez da aukeran dagoen erabilera bakarra, gaurkoan hona ekarriko dugun esperientziak agerian uzten duenez: EHUko ikertzaile talde batek berotegi efektuan oinarritutako sistema bat proposatu du eraikinen efizientzia energetikoa hobetzeko.

1. irudia: Iruñean dagoen eraikin bat hartu dute abiapuntutzat. Teilatuan irudikatu dira negutegiak liratekeen moduluak. (Irudia: Gainza-Barrencua et al.)

1. irudia: Iruñean dagoen eraikin bat hartu dute abiapuntutzat. Teilatuan irudikatu dira negutegiak liratekeen moduluak. (Irudia: Gainza-Barrencua et al.)Journal of Building Engineering aldizkarian argitaratutako artikulu batean proposatu dutenez, eraikinetan berotegi efektua baliatzen duen egitura bat jartzeak modu nabarmenean hobetu dezake eraikin horien jokabide energetikoa.

Egileek babestu dute eraikinetako ezaugarri askok eragiten dutela beraien energia kontsumoan, baina, halere, normalean soilik klimatizatze sistemei eta eraikuntza materialei erreparatzen zaizkiela. Alabaina, aireztatzen sistemak ere “funtsezko eragina” duela nabarmendu dute.

Eta horri atera nahi izan diote probetxua, hain zuzen. Diotenez, aireztatze sistemek eraikinaren barruan erabilitako airea botatzean bero asko galtzen da. Faktore hau gero eta garrantzitsuagoa da, eraikin berriek isolatze hobea dutelako.

Bide honetan sakontzeko, negutegi baten prototipoa diseinatu dute. Eguzkitik jasotako erradiazioa harrapatuz, negutegi horren barruko airea “modu sinple, merke eta eraginkor batean” berotu nahi dute, EHUk argitaratutako prentsa ohar baten arabera.

Triangelu angeluzuzen baten itxura du proposatu duten negutegiak, eta hegoaldera zuzenduta dago, ahalik eta eguzki erradiazio gehien jasotzeko.

Modu berdinean, kristalak eguzkiarekiko zut egon daitezela saiatu behar dira. Baina hori ez da lan erraza, Eguzkiaren kokapena aldatuz doalako urtean zehar. Egoera horri egokitzeko, angelurik hoberena lortzen saiatu dira. Espainia gehienean tenperatura altuena lortzeko angelurik egokiena 55 gradukoa dela ondorioztatu dute. Alde praktikoari begira, eraikinaren estalduran kokatuta leudekeenez, kristaleria nahi den angeluan jarri daiteke, Eguzkiaren erradiazioa ahalik eta hoberen xurgatzeko.

Negutegi horiek soilik ez dira nahikoak, noski: konbinatu behar dira aireztapen mekanikoko sistema batekin, aire beroa eraikinaren barrura eraman ahal izateko.

Negutegiak prototipoEz pentsa teoria edo simulazio hutsetan geratu direnik: prototipo bat eraiki dute ere. Modularra izanik, zenbait konfigurazio ezberdin probatzeko moduan egon dira, klima desberdinetan duen jokabidea aztertu aldera. Ohartarazi dute aurrezkia zenbait faktoreren araberakoa dela. Logikoa denez, horien artean nabarmenena da eraikina kokatuta dagoen eremu geografikoaren klima bera da.

2. irudia: negutegiak osatzen duten sistemaren konfigurazioa probatzeko prototipo bat eraiki dute Donostian. Halako moduluez osatuta leudeke proposatu dituzten negutegiak. (Argazkia: Gainza-Barrencua et al.)

2. irudia: negutegiak osatzen duten sistemaren konfigurazioa probatzeko prototipo bat eraiki dute Donostian. Halako moduluez osatuta leudeke proposatu dituzten negutegiak. (Argazkia: Gainza-Barrencua et al.)Kokapenei dagokienez, Malaga, Valentzia, Bartzelona, Madril, Iruñea eta Burgos hiriak hartu dituzte erreferentziatzat. Horiek aintzat hartuta, ordenagailu bidezko simulazioak egin dituzte, eta, horretarako, prototipoan hartutako neurketak aintzat hartu dituzte. Simulazio hauen bitartez, eguraldi mota desberdinekin negutegi sistema honek duen portaera aztertzeko moduan egon dira, bai giro eguzkitsua dagoenean bai eta hodeiak daudenean ere.

Sistema hau jarriko litzatekeen tokiaren eta klimaren arabera sortuko zen aurrezki energetikoa aurreikusi dute. Berokuntza gutxi behar duten eremuetan negutegi hauen beharrik ez dagoela ondorioztatu dute, baina eskualderik hotzenetan abantaila nabarmena izan daitekeela babestu dute. Espainiako eremurik hotzenetan ─Burgosen─ urteko eta metro koadroko 38,48 kWh aurrezten direla kalkulatu dute, berokuntzan %58 aurreztuz ─beti ere, sistemaren konfiguraziorik onenaren kasuan─.

Zenbait aldaera edo hobekuntza ere proposatu dituzte, beharren arabera. Adibidez, iradoki dute probetxua atera dakiokeela ere eraikinetik ateratzen den aire kutsatuak duen beroari, hori berreskuratuz.

“Lortu ditugun emaitzek erakusten dute negutegiek modu nabarmenean hobetu ahal dutela eraikinen jardun portaera energetikoa”, laburbildu du Joseba Gainza-Barrencua EHUko ikertzaileak.

Erreferentzia bibliografikoa:Gainza-Barrencua, M. Odriozola-Maritorena, Rufino Hernandez_Minguillon, I. Gomez-Arriaran (2021). Energy savings using sunspaces to preheat ventilation intake air: Experimental and simulation study. Journal of Building Engineering, 40, 102343. DOI: 10.1016/j.jobe.2021.10234

Egileaz:Juanma Gallego (@juanmagallego) zientzia kazetaria da.

The post Eraikinetan energia aurrezteko negutegiak proposatu dituzte appeared first on Zientzia Kaiera.

Yamnaya

Fuente: Wikimedia Commons

Fuente: Wikimedia CommonsHace cinco mil trescientos años, en el ocaso de la Edad del Cobre y los albores de la del Bronce, surgió, al norte de los mares Negro y Caspio, la que hoy denominamos cultura yamna, también llamada “del sepulcro”. El grupo humano que la desarrolló experimentó una gran expansión geográfica; los yamnaya se extendieron hacia el este hasta el territorio de la actual Mongolia y hacia el oeste por todo el subcontinente europeo. A la Península Ibérica llegaron hace, aproximadamente, cuatro mil trescientos años, diez siglos después de su aparición. Su legado genético se encuentra hoy en prácticamente toda Europa y parte de Asia. Tan grande fue su éxito demográfico.

Hasta hace relativamente poco tiempo, la mayor parte de la información relativa a esta cultura se había obtenido de investigaciones arqueológicas, por su característico método de enterramiento; de ahí el nombre “cultura del sepulcro”. Hacían las inhumaciones en túmulos (kurganes), unos sepulcros excavados en el suelo en los que se colocaba el cadáver boca arriba y con las rodillas dobladas. Además, los cuerpos eran cubiertos con ocre.

En algunos enterramientos se han hallado restos de animales domesticados y, por otro lado, los restos más antiguos de carros con ruedas se han encontrado en Europa Oriental en un kurgán en Ucrania perteneciente a la cultura yamna, precisamente. A partir de esos elementos, a los yamnaya se les ha considerado nómadas o seminómadas, que se desplazaban en carros de dos ruedas o vagones de cuatro, pastoreaban ganado y adquirieron la capacidad para consumir leche. A esas adquisiciones se les ha atribuido su fenomenal éxito demográfico.

Las dudas que pudiera haber acerca de los elementos que impulsaron su expansión se han empezado a disipar tras la publicación reciente de los resultados de una investigación. En ella han examinado el sarro de los dientes de restos humanos procedentes del periodo inmediatamente anterior al comienzo de la expansión yamnaya, durante su inicio y tras haberse producido. Han estudiado restos dentales de 56 individuos que vivieron en un periodo de tiempo que va desde hace unos 6600 a 3700 años. Y el examen ha consistido en la caracterización de los restos de proteínas presentes en ese sarro y la determinación de su origen.

Diez de los once individuos procedentes del final de la Edad del Cobre carecían de rastros de haber consumido leche o productos lácteos. Solo uno presentaba restos de proteínas lácteas, debido quizás a su consumo ocasional. Sin embrago, en quince de los dieciséis individuos procedentes del comienzo de la Edad del Bronce, la dentadura contenía abundantes restos lácteos, prueba fiable de su consumo habitual.

Además, algunas de las muestras analizadas en los restos de individuos procedentes del comienzo de la Edad del Bronce contenían proteínas de leche de yegua. Ese dato, junto con otras evidencias arqueológicas, sugiere que los yamnaya no solamente consumían leche de vacas, ovejas y cabras, sino que, además, domesticaron el caballo, lo utilizaron para cabalgar y tirar de carros de dos ruedas, y llegaron incluso a consumir leche de yegua.

Todos estos elementos refuerzan la idea de que la domesticación del caballo y el pastoreo de rebaños de diferentes especies fueron los elementos que impulsaron una transición demográfica muy intensa que permitió la expansión de los jinetes de las estepas hacia Mongolia, el norte del subcontinente indio y el extremo occidental del europeo. El genetista David Reich sostiene que los varones yamnaya llegaron incluso a sustituir la práctica totalidad de los varones de otros linajes en la Península Ibérica hace unos cuatro mil quinientos años. De ser cierta esa conjetura, pocos linajes habrían tenido un éxito tan “arrollador”.

Fuente: Wilkin, S., Ventresca Miller, A., Fernandes, R. et al. Dairying enabled Early Bronze Age Yamnaya steppe expansions. Nature (2021).

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo Yamnaya se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Asteon zientzia begi-bistan #382

Asteon zientzia begi-bistan igandeetako gehigarria da. Astean zehar sarean zientzia euskaraz jorratu duten artikuluak biltzen ditugu. Begi-bistan duguna jaso eta laburbiltzea da gure helburua.

West eta BioRes ikerketa-taldeek zinta metriko berezi bat garatu dute, adingabeen gutxi gorabeherako pisua jakiteko aukera ematen duena. Gorka Vallejo ikerketa-taldean parten hartzen duen erizaina da, eta bere esanetan, pisua jakitea oso garrantzitsua izan daiteke egoera batzuetan, besteak beste, sendagaien edo zain barneko fluidoen dosia kalkulatu ahal izateko, eta baita larrialdi pediatrikoetan zer neurriko materialak erabili behar diren jakiteko ere. Bilbo 2019 Zinta izena jarri diote asmakuntzari, eta koloreen arabera antolatu dituzte neurri ezberdinak. Honek, pazientearen pisurako egokiak diren sendagaiak edo tresnak azkar eskuratzea ahalbidetuko du. Zintaren diseinu-industriala Patente eta Marken Espainiako Bulegoan erregistratu dute, eta zinta Elite Bags enpresak salgai ipini du jadanik. Unai Etxenausiak azaltzen du Berrian: Zinta metriko bat larrialdietarako.

Hegoafrikako ikertzaileek iragarri zuten COVID-19aren kontrako Modernaren txertoaren kopia egitea lortu zutela, Osasunaren Mundu Erakundearen babesarekin. British Medical Journal medikuntza-aldizkari espezializatuan salatu dute Biontech farmazia-konpainia egitasmo hori oztopatu nahian dabilela. Hegoafrikako bi laborategi daude egitasmo horretan: Afrigen eta Biovac. Hasiera batean, Modernaren txerto osoa (mRNA eta injektatzeko gainerako formulazioa) lortzea zen ikertzaile hegoafrikarren helburua, baina orain, formulazio desberdinak probatu nahi dituzte, txerto merkeagoak eta hainbesteko hotza behar ez dutenak lortzeko. Ana Galarragak azaldu du Elhuyar aldizkarian: Afrikak COVID-19aren bere txertoa egitea oztopatu nahi du farmazia-industriak.

Maria Blasco biologo molekularra da eta minbizia ikerlerro duen CNIO zentroko zuzendaria da. Berriako Arantxa Iraola kazetariak hitz egin du ikertzailearekin Minbiziaren Nazioarteko Eguna aitzaki hartuta, gaitzari erreparatzeko. Minbizia da herrialde garatuetan gaixotasunek eragindako heriotzen bigarren kausa eta gure gorputzeko zelulen zahartzaroarekin lotuta dago, neurri handi batean. Baina baita ere gizakion zahartzaroarekin. Blascoren esanetan: “Minbizia izateko arrisku faktorerik handiena adina da, urteak betetzea. Horrez gain, kanpoko hainbat faktorek ere bizkortu dezakete prozesua: tabakoaren keak, kutsadurak… Beraz, zoriak eragina du minbizian, baina probabilitateak handitu egiten dira zaharragoa bazara eta kaltea egiten duten bizi ohiturak badituzu.”