Nola hartzen dute arnasa arrainek?

Nola da posible arrainek arnasa hartzea ur azpian, guk bertan segundo gutxitan itotzen garen bitartean? Bideo honetan biologian murgilduko gara galdera horri erantzuteko. Arrainek ez dute birikarik, baina bai arnasteko sistema oso eraginkorra, uretan disolbatuta dagoen oxigenoa aprobetxatzeko gai dena.

Zakatzak dira arrainek arnasa hartzeko erabiltzen dituzten organoak: egitura fin baina azalera handikoak, oxigenoa odolera pasatzeko ezin hobeak. Ura ahotik sartzen da, zakatzetara bideratzen da, eta bertan gertatzen da gas-trukea, arrainei uretan bizitzeko aukera emanez.

“Zergatik gertatzen dira gauzak” Ikusgela hezkuntza proiektuaren bideo-sorta bat da. Euskal Wikilarien Kultur Elkartearen ikus-entzunezko egitasmoa da eta EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren laguntza izan du.

The post Nola hartzen dute arnasa arrainek? appeared first on Zientzia Kaiera.

Pentsamendu zientifikoaren amaiera?

Hugo Gernsbackek, Amazing Storiesen asmatzaile eta editoreak, hauxe esan zuen 1930. urtean:

Zientzia-fikzioa ez da soilik garrantzi handiko zerbait, mundua bizitzeko leku hobea bihurtzeko faktore erabakigarria ere bada. Izan ere, publiko orokorra hezten du zientziak eguneroko bizitzan izan ditzakeen aukerei eta influentziari buruz, eta hori, gaur egun ere, askok behar bezala baloratzen ez duten zerbait da. […] Gizon, emakume, mutil eta neska guztiak berehala konbentzitu ahalko bagenitu zientzia-fikzioa irakurtzeko, horrek onura handia ekarriko lioke komunitateari, norbanakoen hezkuntza estandarrak nabarmenki igoko bailirateke. Zientzia-fikzioak zoriontsuago egingo lituzke denak, mundua hobeto ulertzen lagunduko lieke, bai eta toleranteago bihurtu ere.

Zientzia-fikzio esaten ari naiz, baina pentsamendu zientifiko esan ahal izango nuke, besterik gabe. Azken finean, zientzia-fikzioa, askotan, zientziaren ekuazio hotzak literatura eta humanitateen esparrura itzultzeko modu bat besterik ez da, atseginagoak izan daitezen. Zientzian pentsatzea da, zientziak egiten duen moduan, baina lege aldaezinen eta ekuazio menderaezinen konstrikziorik gabe.

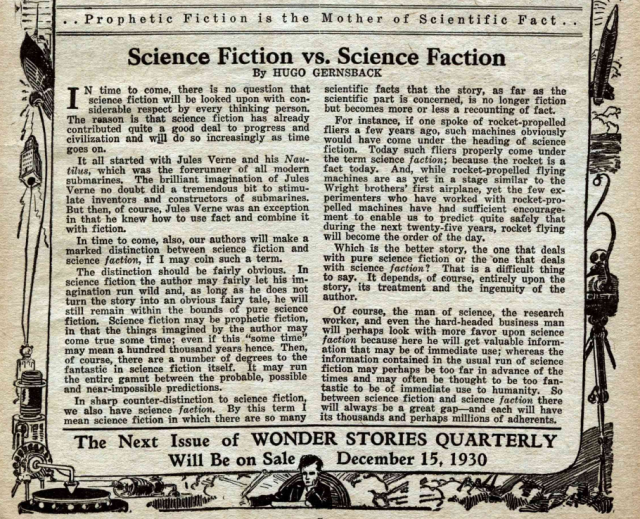

1. irudia: Hugo Gernsbacken editoriala Wonder Stories Quarterly aldizkariaren udazkeneko zenbakirako, zientzia-fikzioak etorkizuneko zientzia moldeatzeko duen moduari buruz. (Iturria: Cuaderno de Cultura Científica)

1. irudia: Hugo Gernsbacken editoriala Wonder Stories Quarterly aldizkariaren udazkeneko zenbakirako, zientzia-fikzioak etorkizuneko zientzia moldeatzeko duen moduari buruz. (Iturria: Cuaderno de Cultura Científica)Nolanahi ere, Hugo Gernsbacken garaia eta gurea ez datoz bat. Garai hartan, aurrerapenaren eta etorkizunaren ate guztiak irekita zeuden. Egun, ordea, hormatuta daude. XX. mendearen hasieran, ia edozein garapen zientifiko edo teknologiko zen ospatzeko modukoa: elektrizitatea, irratia, hegazkintza, lehenengo makina automatikoak… XXI. mendearen hasieran, zientzia iseken xede da, ia mespretxura ere iritsita, eta teknologia jada ez da pertsonen bizitza hobetzeko bitartekoa, baizik eta espekulazio ekonomikoko bitarteko bat. Eta, jakina, narratibak ere ez dira berdinak. Teknooptimismo kartsuenetik distopia gordinenetara igaro gara. Dena posible zen mundu batetik ezer posible ez den mundu batera. Izan ere, posibilitateei buruz pentsatzea —batez ere konstruktiboak direnak— ameslari eta inozoen kontua besterik ez da.

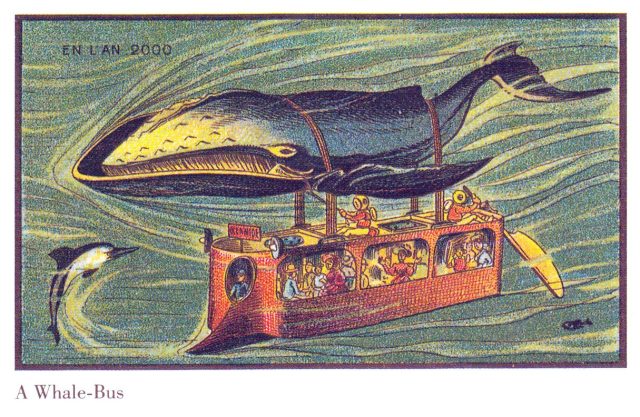

2. irudia: XIX. mendearen amaieran, dena zen posible… den-dena. Baina, gutxienekoa (zorionez) egia bihurtu ez ziren erokeriak dira, gure bizitzaren alderdi guztietara iristen direnak. (Argazkia: En L’An 2000 serieko postala, Jean Marc Coterena – jabari publikoa. (Iturria: Cuaderno de Cultura Científica)

2. irudia: XIX. mendearen amaieran, dena zen posible… den-dena. Baina, gutxienekoa (zorionez) egia bihurtu ez ziren erokeriak dira, gure bizitzaren alderdi guztietara iristen direnak. (Argazkia: En L’An 2000 serieko postala, Jean Marc Coterena – jabari publikoa. (Iturria: Cuaderno de Cultura Científica)Baliteke, XX. mendearen amaieratik ia egunero mirariak ikustera ohituta, gizateriak txunditzeko gaitasuna galdu izana. Edo, ia dena deskubritu edo asmatu izanaren sentsazio horrek gure jakingura itzali izana. Edo, baliteke, errealitatea fikzioa —edo zientzia-fikzioa— gainditzen hasi zenetik, gure imajinazioa ginbalet eran jausi izana. Eta, baliteke, hori guztia izatea, hain zuzen, pentsamendu zientifikoa hilzorian uzten ari dena: zer da zientzia txunditzeko gaitasunik, jakingurarik eta imajinaziorik gabe?

3. irudia: Batzuentzat, Eta Carinae nebulosako izarren sorkuntzako eskualde bat izan daiteke; beste batzuek, seguruena, ez dute hori zer den jakin beharko ere harritzeko… eta hori ere zientzia da. (Iturria: jabari publikoa/NASA, ESA, CSA, STScI)

3. irudia: Batzuentzat, Eta Carinae nebulosako izarren sorkuntzako eskualde bat izan daiteke; beste batzuek, seguruena, ez dute hori zer den jakin beharko ere harritzeko… eta hori ere zientzia da. (Iturria: jabari publikoa/NASA, ESA, CSA, STScI)Pentsamendu zientifikoak hurbilago egon behar luke ume baten pentsamendutik algoritmo batetik baino. Duela ez hainbeste, hala zen. XIX. mendearen azken hamarkadetan eta XX. mendearen lehendabizikoetan, zientzia munduari eta bizitzari aurre egiteko jarrera bat zen, eta ez hainbeste errealitatea miatu eta ulertzeko metodo bat… Egia esan, hori ere bazen, baina ez zen garrantzitsuena; edo, gutxienez, ez zen herritar arruntak amestera eta itxaropena izatera bultzatzen zituen alderdia. Zientzia-fikzio modernoa —eta garrantzitsua da moderno hori azpimarratzea— ez zen sortu une zehatz hartan modu espontaneoan; bere garaiko lekukoa besterik ez zuen hartu, eta garai oso baten amets kolektiboen hizkuntza narratibora itzuli egin zuen. Ziurrenik, hori da gakoa: amestea eta, batez ere, amesten uztea.

Zientziarekin harreman esturik izan ez duenak ez dut uste alde handia ikusiko duenik zientziaren eta magiaren artean. Zientziarengan konfiantza jartzea, beraz, fede ekintza bat da ezjakinarentzat; bereziki gai konplexuenei dagokienez. Izan ere, horietan esperientzia sen onetik aldentzen da eta lege naturalek intuizioa desafiatzen dute.

Fisika kuantikoa daukat gogoan, sasizientzien komodin nagusia —zer-nolako kaltea egin zuen Feynmanen esaldiak, fisika kuantikoa inork ulertzen ez zuela esan zuenean! Ohar bat: berez ezinezkoa litzateke partikula subatomikoen propietateak ikertzeko esperimentuak gauzatzea ez bagenitu minimoki ezagutuko horiek arautzen dituzten legeak; hortaz, zerbait jakingo dute gaiari buruz adituek, ezta?—. Aintzat hartuta gutxienez bi urtez ikasi behar dela Schrödingerren ekuazioari aurre egiteko eta askoz urte gehiago hura erraz ebazteko, jende gehienak soilik jakingo du horri buruz gutxi batzuen kontakizunen bidez, zer esan nahi duen edo nola interpreta daitekeen kontatzen dutenean. Eta zeintzuk nahiagoko dituzte? Hutsal edo ergel sentiarazten dituztenak, edo horiei esker etorkizunerako erabaki ahalmena izango dutela diotenak? Zientziak ez luke izutu behar; inspiratu egin beharko luke. Eta, baliteke, zientzialariok, batzuetan, beldur pixka bat ematea adierazpen ulertezinez eta grafiko txundigarriz eraikitako tronutik. Eta, zer egiten dugu beldur garenean, zerbaitek kezkatzen gaituenean, edo deseroso gaudenean?

Bai, zientzialariontzat zientziaren hizkuntza ukaezina da, baina zientzialariak gizabanakoen azpitalde bat besterik ez gara, eta, oro har, azpitalde handiago horrek ez du gure hizkuntza hitz egiten —eta, ziurrenik, ez zaie interesatu ere egiten, eta horregatik hautatu zuten beste lanbide bat—. Zientzia komunikatzeak ez luke, beraz, besteok gu, gure terminoetan, uler gaitzatela bermatzeko borroka izan behar; guk itzuli beharko genieke ezagutza hori haiei.

Ez luke hain zaila izan behar.

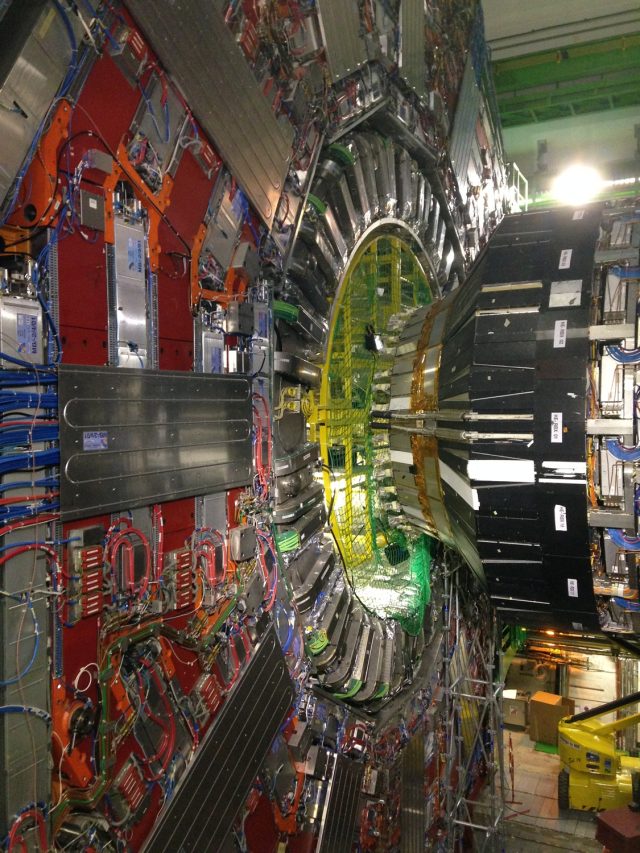

4. irudia: LHCko CMS detektagailua. Duela ez hainbeste, askok uste zuten azeleragailu horrek munduaren amaiera ekarriko zuela, baina errealitatea da sekreturik harrigarrienetako batzuk deskubritu ahal izan ditugula hari esker. Iturria: CC BY-SA 3.0/Tighef

4. irudia: LHCko CMS detektagailua. Duela ez hainbeste, askok uste zuten azeleragailu horrek munduaren amaiera ekarriko zuela, baina errealitatea da sekreturik harrigarrienetako batzuk deskubritu ahal izan ditugula hari esker. Iturria: CC BY-SA 3.0/TighefEta horretarako aipatu behar ditugu Hugo Gernsback eta zientzia-fikzioa ulertzeko bere modua. Izan ere, askok ez badakite ere, hori izan zen egun bizi garen munduaren hazia ernamuindu zuena. Kontakizunen bidez adierazi zen, urtez urte, elektrizitateak mundu osoa argituko zuela, eta argitu egin zuen; hegan egingo genuela, eta hegan egin genuen; egun batean, makinak pentsatzeko gai izango zirela, eta pentsatu egin zuten; ilargira iritsiko ginela, eta iritsi ginen; planetaren beste muturrean zegoen norbaitekin harremanetan jarri ahalko ginela zuzenean, eta halaxe egin genuen; gaixotasun sendagaitz asko sendatu ahal izango genituela, eta halaxe izan zen; unibertsoaren mugaldera iritsiko ginela… eta iritsi ginen.

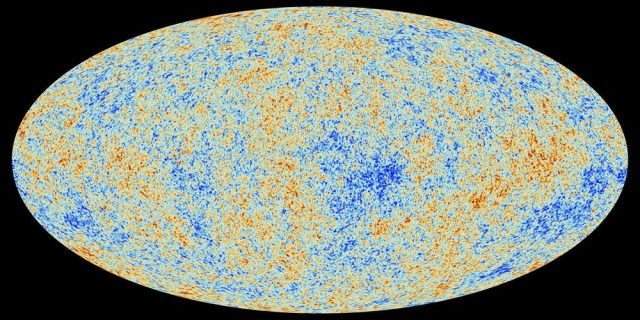

5. irudia: mikrouhinen hondo kosmikoa detektatzeari esker, «inor iritsi ez den lekuetara» iritsi ginen. Iturria: CC BY 4.0/ESA and the Planck Collaboration

5. irudia: mikrouhinen hondo kosmikoa detektatzeari esker, «inor iritsi ez den lekuetara» iritsi ginen. Iturria: CC BY 4.0/ESA and the Planck CollaborationEgingarri bihurtu ditugun ezinezkoen zerrenda infinitua da. Baina, hori egiten jarraitzeko, zientziak txunditu egin behar du gizartea, gure patua izarretan idatzita egoteko aukerak txunditzen duen bezainbeste —eta, beharbada, izarretan idatzita egongo da, baina ez askok uste duten moduan; eta horregatik ez dio txundigarria izateari utziko—. Alderdi zientifikoa azaltzeaz harago —edo, horrez gain— alderdi humanoarekin konektatzen duten istorioak behar ditugu; eta alderdi humano hori ez da beti logikoa edo arrazionala, eta ez dute datuek bermatzen… baina berdin dio.

Zientziak ez du desagertu behar pentsamendu zientifikoa desagertzeko: axola ez izatearekin aski da… eta guretzat axola duten gauzak ez dira gure burua desafiatzen dutenak, baizik eta gure bihotza betetzen dutenak.

6. irudia: jabari publikoa. Iturria: NASA, JPL-CaltechIturria:

6. irudia: jabari publikoa. Iturria: NASA, JPL-CaltechIturria:

Gernsback, H. (1930). Science fiction vs. science faction. Wonder Stories Quarterly.

Egileaz:Gisela Baños zientzia, teknologia eta zientzia fikzioaren dibulgatzailea da.

Jatorrizko artikulua Cuaderno de Cultura Científica blogean argitaratu zen 2025eko irailaren 18an: ¿El fin del pensamiento científico?

Itzulpena: EHUko Euskara Zerbitzua.

The post Pentsamendu zientifikoaren amaiera? appeared first on Zientzia Kaiera.

Paula Hertwig: erradiazioaren kalteak deskubritu zituen biologoa

Marie Curie Nobel saridunak erradioa deskubritu eta urtebetera, Paula Hertwig jaio zen Alemanian, erradiazioak giza osasunean dituen ondorioak deskubritu zituen zientzialari eta aditu handia. Curiek atea ireki zuen erradioterapia erabiltzeko minbiziaren aurkako tratamendu gisa, baina Hertwigek deskubritu zuen erradiazio medikoak Hertwig-Weyers sindromea eragin dezakeela (izen hori du Paularen eta bere kide Helmuten abizenengatik). Zoologoa, politikaria, irakaslea eta genetista izan zen; eta, horrez gain, artikulu zientifiko ugari idatzi zituen.

Paula Hertwig 1889ko urriaren 11n jaio zen Berlinen, garai hartako Alemaniako Inperioaren hiriburuan. Txikitatik bizi izan zen talentu zientifiko handia zegoen ingurunean. Bere aita, Oscar Hertwig, zelulen ugalketa behatzen lehena izan zela uste da. Gainera, Richard Hertwig zoologoaren iloba zen, bai eta Günther Hertwig anatomialari famatuaren arreba ere. “Pedigri” horrekin, Bigarren Hezkuntzako ikasketak amaitu ondoren, argi zeukan natura zientziak ikasi nahi zituela Berlingo Unibertsitatean, eta han graduatu zen 1916an, kalifikaziorik altuenarekin, bai eta Medikuntzan doktoregoa atera ere. Bere aitak animatuta, laguntzaile gisa ekin zion ikerketari, bere kabuz edo nebarekin, Oscar Hertwigek zuzentzen zuen Institutu Anatomiko-Biologikoan. Aita eta semea, gaur egun, beren herrialdeko zoologia esperimentalaren aitzindaritzat hartzen dira.

1. irudia: Paula Hertwig ikertzailea. (Iturria: Mujeres con Ciencia)

1. irudia: Paula Hertwig ikertzailea. (Iturria: Mujeres con Ciencia)1911n, oraindik ikaslea zela, Paula gazteak bere lehen artikulu zientifikoa argitaratu zuen; horren bidez, X izpiek, Curiek deskubritutako radioarekin, heste zizare baten obuluaren banaketan eragiten zituzten alterazioak deskribatu zituen. Aurrerago, Güntherrekin batera (bera baino pixka bat nagusiagoa zen), landare hermafroditei buruz ikertzen hasi zen, lorategian horrelako ale bat ausaz aurkitu ondoren. Eta labore horiez bera bakarrik arduratu zen neba Lehen Mundu Gerran borrokatzera deitu zutenean. Pixka bat aurrerago, bera ere hasi zen lanean gizarte laguntzako unitateetan.

1913an, 24 urte zituela, aste batzuk igaro zituen ikasten Napoliko Estazio Zoologikoan. Itsas biologiako laborategi aitzindaria zen eta bere aitak ere han lan egin zuen. Gerora, 1930ean eta 1958an itzuli zen, bere ikerketak gauzatzeko.

1919. urtea garrantzitsua izan zen Paularentzat. Izan ere, 30 urte zituela, Berlingo Unibertsitatean Zoologia irakasle izateko gaikuntza lortu zuen Alemaniako lehen emakumea izan zen. Horren ondorioz, Karl Heider zoologoak, garai hartan goren mailakoa zenak, sustatu egin zuen emakumeak unibertsitateetan irakasle gisa aritzea. Izan ere, ordura arte, ez zen onargarria: “Ez dut aurkako argudiorik ikusten. Titulazioa emakumeek eginiko ikasketen ondorio da”, adierazi zuen.

1921etik aurrera, Paula Hertwig bere aitaren laborategia utzi eta laguntzaile joan zen Herentzia eta Hazkuntzako Ikerketa Institutura, Nekazaritzako Goi Mailako Eskolan. Erakunde horretan, Erwin Baurrentzat egin zuen lan (landareak erabiliz hibridazioko lan genetikoak gauzatzeagatik ezaguna zen). Eta han egin zuen lan 25 urtez, jabetzan plaza bat eman ziezaiotela lortu gabe, nahiz eta tesi ugari zuzendu eta ikerketa garrantzitsuak egin zituen. 1914an sortutako zentro hori genetikan, Hertwigen lan arloan, espezializatutako lehena izan zen herrialdean.

Txita eta sagu arteanNekazaritzako erakunde batean lan egiten zuenez, etxekotutako txitekin ikertzen zuen, hori baitzen eskura zuena erradiazioaren ondorioak eta enbrioi eta ugalketa zeluletako eragin kimikoak behatzeko. Laborategiko saguak ere erabiltzen zituen. Azken horiek erabilita frogatu zuen erradiazioek antzutasuna eragin zezaketela emakumeengan, bai eta zenbait motatako mutazioak ere. Hori dela eta, indarrez egin zion aurka genitaletako erradiazioa erabiltzeari “aldi baterako esterilizazio” metodo gisa; izan ere, bere herrialdean hori bultzatzen ari ziren. Garai hartan, erradiazioa erabiltzen ari ziren min zehaztugabe batzuetarako, baina Hertwig konbentzituta zegoen tratamenduak eragina izango zuela pazienteen etorkizuneko seme-alabengan. 1931n, Herentziako Alemaniako Sozietatearen bilera batean, komentatu zuen oso arriskutsua zela X izpiak erabiltzea genitaletan. Hala ere, ginekologoek ez zioten kasurik egin, eta Herentziako Alemaniako Sozietateak eta X Izpien Alemaniako Sozietateak ez zuten bi urte geroago arte adostu ahalik eta dosi txikieneko tratamenduak erabiltzea. Ezin da jakin zenbat minbizi eta mutazio saihestu ahal izango zituzten neurri horiek lehenago hartu izan balituzte.

1927an, irakasle kontratatu zuten Medikuntzako Fakultatean genetika irakasteko. Eta han ere urte askoz itxaron behar izan bazuen ere –hamabi urtez, hain zuzen–, plaza eman zioten, azkenean, jabetzan. Bi urtera, saileko buru zen jada. Garai horretan, ereduak sortu zituen saguekin gizakion gaixotasun genetikoak ikertzeko, Helmut Weyers bere kidearekin batera. Irradiatzean, oligodaktiliaren sindromearen kausa genetikoa aurkitu zuten. Gaixotasun hereditario horren ezaugarria da atzamarrak ez direla garatzen, eta ordutik “Hertwig-Weyers sindrome” gisa da ezaguna.

Lan zientifiko horiekiko paraleloan, bere herrialdeko politikan ere parte hartzen zuen. 1919tik 1931ra bitartean Alemaniako Alderdi Popular delakora afiliatu zen; joera liberalekoa zen eta naziak boterera iritsi zirenean desegin zen. Gero, Alemaniako Alderdi Estataleko kide izan zen, bai eta harekin diputatu ere Prusiako azken Estatuko Parlamentuan. 1934tik, Ongizate Popularreko Elkarte Nazional Sozialistako kide izan zen, bai eta Hizlari Nazionalsozialisten Elkartekoa ere 1937tik. Ez zen sekula alderdi nazira afiliatu, eta eragin politikoa saihestu zuen Hirugarren Reichean. Badirudi bere hautua izan zela ikerketan zentratu eta gertatzen ari zenari ez erreparatzea.

2. irudia: Lan zientifiko paraleloan, bere herrialdeko politikan ere parte hartzen zuen Paula Hertwig ikertzaileak. (Iturria: Mujeres con Ciencia)

2. irudia: Lan zientifiko paraleloan, bere herrialdeko politikan ere parte hartzen zuen Paula Hertwig ikertzaileak. (Iturria: Mujeres con Ciencia)Garai horretan, Hertwig Garuna Ikertzeko Max Planck Institutuarekin ere aritzen zen lankidetzan. Are gehiago, gerra aurreko eta gerrako urte horietan, kargu garrantzitsuak izan zituen Herentziako Alemaniako Sozietatean eta Herentzia eta Ugalketako Ikerketa Institutuan; azken hori kalte hereditarioetan zentratzen zen bereziki.

Gatazka amaitu ondoren, Hertwigi eta bere nebari, zeinarekin bizi baitzen, lana eskaini zieten Halleko Unibertsitatean, Güntherri Anatomia Institutuko zuzendari gisa eta Paulari Biologia Institutu berriaren buru gisa, Medikuntzakoaren barruan. Gainera, biologia eta genetikako eskolak emango zituen. Berriro ere, fakultate horretako lehendabiziko emakumezko irakaslea izan zen. 1948an dekanoa zen jada, baita zentroko lehen emakumezko dekano ere, eta kargu horretan aritu zen 1950era arte. Bere sagu mutanteekin lan egiten jarraitu zuen: Hallera eraman zituen Berlinen lortutako aleak.

Gerraosteko urteak jarduera akademiko eta sozial bizikoak izan ziren. 1947an, Hertwigek Alemaniako Emakumeen Liga Demokratikoa sortzeko kongresuan parte hartu zuen; Batzorde Betearazle Federaleko kide hautatu zuten eta, bi urtez, Saxonia-Anhalt estatuan elkarte horretako presidente izan zen. Horrez gain, okupazio sobietarreko eremuan lehen Kontseilu Popularreko kide gisa ere inplikatu zen.

Beste alde batetik, sariak jasotzen hasi zen bere lan zientifikoagatik: 1953an, Zientzien Leopoldina Akademiako kide hautatu zuten; 1955etik, Zientzia eta Humanitateetako Akademia Saxoiko kide izan zen; eta, 1956an, Alemaniako Errepublika Demokratikoaren Sari Nazionala eta brontzezko Merituaren Ordena Patriotikoa jaso zituen. Bere karreraren punturik gorena 1959an izan zen, Herriko Zientzialari Nabarmenaren titulua eman ziotenean. Urte batzuk geroago, erretiroa hartu zuen.

1972an, bere neba Günther zendu zenean, Paula Hertwig Villingenera (Oihan Beltza) lekualdatu zen, senide batzuen etxera. Eta urte horretan bertan, Heidelbergo Unibertsitateko Medikuntza Fakultateak honoris causa doktorego bat eman zion.

1983ko martxoaren 31n hil zen, 93 urterekin. Egun, bere ikerketen omenez, Paula Hertwigen eta bere osaba Richarden izena duen sari zientifiko bat banatzen da, eta ingurumenerako eta osasunerako ikergune batek babesten du. Ingurumenarekin edo osasunarekin zerikusia duen edozein gairi buruzko diziplinarteko lanei ematen zaie sari hori.

Iturriak:- Women in Science, European Commission (2009) 130-133

- Paula Hertwig, Marthin Luther Universität, Halle Witenberg

- Hertwig, Paula Julie Elisabeth, Deutsche Biographie

- Das Leopoldinamitglied Paula Hertwig, Acta Historica Leopoldina Nr. 58 (2012) 383-414

- Paula Hertwig (1889-1983), Mujeres de ciencias, 2006

- Paula Hertwig, Wikipedia

Rosa M. Tristán (@RosaTristan) zientzia eta ingurumen dibulgazioan espezializatutako kazetaria da duela 20 urtetik baino gehiagotik. Maila nazionaleko hainbat prentsa eta irrati hedabidetan parte hartu ohi du.

Jatorrizko artikulua Mujeres con Ciencia blogean argitaratu zen 2025eko uztailaren 22an: “Paula Hertwig: la bióloga que descubrió los daños de la radiación”

Itzulpena: UPV/EHUko Euskara Zerbitzua.

The post Paula Hertwig: erradiazioaren kalteak deskubritu zituen biologoa appeared first on Zientzia Kaiera.

Nola ezagutu dezakegu Lurraren historia?

“Gazte-galderak” egitasmoak DBHko ikasleen zalantzak, galderak eta zientzia ikusminari erantzutea du helburu. EHUko Kultura Zientifikoko Katedrak eta The Conversation plataformaren ekimena da eta zientzialari adituen dibulgazio-artikuluen bidez ematen diote erantzuna gazteen jakin-minari.

Gasteizko IES Miguel de Unamuno BHIko 2. DBHko ikasleen galdera: Nola ezagut dezakegu Lurraren historia?

Gure planeta edozein giza zibilizazio baino askoz ere zaharragoa da. Bere 4.500 milioi urteko historiak aztarna ugari utzi ditu arroketan, eta geologia arduratzen da aztarna horiek argitzeaz, beraien artean gurutzatzen diren tramak dituen “Lurraren liburuko” kapituluak irakur ditzagun.

Sedimentuek hitz egiten duteHasi baino lehen, gogora dezagun arrokek hainbat jatorri dituztela: magma edo labaren bidez, arroka igneoak sortzen dira, eta eraldaketaren bidez, arroka metamorfikoak. Baina hemen, batez ere, hirugarren multzokoak interesatzen zaizkigu: sedimentarioak.

Arroka sedimentarioak sortzen dira goraguneetan, hala nola mendietan, azaleratzen diren arroken deskonposizio eta higaduraren ondorioz sortzen diren partikula nahiko finak metatzen direnean. Partikula horiek hainbat inguruneren bidez (ibaiak, haizea, glaziarrak…) garraiatzen dira metaketa eremuetara. Hala, sedimentuak geruzaz geruza jalkitzen dira maila gutxi gorabehera horizontaletan, estratuetan, alegia.

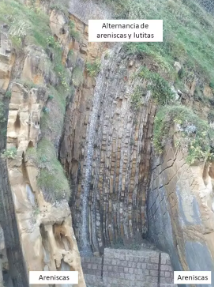

1. irudia: Arroken estratuak Muskizen (Bizkaia, Espainia). (Argazkia: Laura Damas Mollá).

1. irudia: Arroken estratuak Muskizen (Bizkaia, Espainia). (Argazkia: Laura Damas Mollá).Arroka sedimentarioak aztertzean, ondorioztatu behar dugun lehenengo datua da non jalki ziren bere materialak, hau da, itsaso, ibaia, laku eta abarretan sortu ziren. Izaki bizidunen aztarna fosilek ebatz dezakete arazoa. Itsasoko organismoen fosilak (hala nola, moluskuak edo koralak) dituen kareharri bat sakonera txikiko uren giro tropikal batean sortu zuen; izan ere, fauna gaur egungoaren oso antzekoa da. Fosil horiek osorik badaude, arrezifeak ere berreraiki ditzakegu.

Bestalde, fosilak apurturik eta nahastuta badaude, suposatuko dugu korronteren batek nahasi dituela eta bere habitatetik mugiarazi. Beste batzuetan, berriz, lerro finak edo lineazioak izaten dituzte, kareharriekin gertatzen den bezala. Lerro horiek sedimentuak garraiatzen zituzten norabidea edo, are gehiago, noranzkoa adierazten dute, gau egun hondartzetan gertatzen den bezala.

2. irudia: ozenoko labarrak (duela 56 eta 33,9 milioi urte) bi arroka mota aldizkatzearen ondorioz sortu ziren: kareharriak eta lutitak.Kasu horretan, estratuak bertikalki eratzen dira. Donostia, Gipuzkoa. (Argazkia: Laura Damas Mollá).

2. irudia: ozenoko labarrak (duela 56 eta 33,9 milioi urte) bi arroka mota aldizkatzearen ondorioz sortu ziren: kareharriak eta lutitak.Kasu horretan, estratuak bertikalki eratzen dira. Donostia, Gipuzkoa. (Argazkia: Laura Damas Mollá).Lurraren historia den puzzlearen pieza horiek “aktualismo” printzipioaren arabera interpretatzen dira. Charles Lyell geologo britainiarrak 1830ean sortu zuen termino horrek adierazten du “oraina lehenaldia ulertzeko gakoa dela”.

3. irudia: Kretazeoko kuskubiko moluskuaren (errudista) luzetarako ebakidura, duela 143 eta 66 milioi urte artean.Andrabideko harrobia (Gautegiz Arteaga, Bizkaia). (Argazkai: Laura Damas Mollá).Adina salatzen duten xehetasunak

3. irudia: Kretazeoko kuskubiko moluskuaren (errudista) luzetarako ebakidura, duela 143 eta 66 milioi urte artean.Andrabideko harrobia (Gautegiz Arteaga, Bizkaia). (Argazkai: Laura Damas Mollá).Adina salatzen duten xehetasunak

Pista horiekin interpreta dezakegu nolakoa zen arroka sedimentarioak jalki ziren ingurunea, baina oraindik ez dakigu haien adina. Badira hainbat teknika adina ezagutzeko.

Lehenik eta behin, arroka horiek osatzen dituzten mineralek isotopo erradioaktiboak dituzte, eta osagai kimiko horiek esker jakin dezakegu zenbat urte daramatzaten Lurrean. Metodo horren oinarria da isotopo “aita” baten desintegrazioa, denboran zehar apurka-apurka bere “seme” bihurtzen dena. Laginean beraien arteko proportzioa ezagututa, adina lor dezakegu.

Karbono-14 teknika ezagunaren kasuan, jatorri organikoko laginak behar dira; beraz, ezin da aplikatu arroka eta mineral askotan. Gainera, isotopo horren “bizitza” 60.000 urtekoa baino zertxobait luzexeagoa da. Arroka, mineral eta fosiletarako isotopo erreaktiboen beste erlazio batzuk erabiltzen ditugu, hala nola uranio-torio edo uranio-beruna. Horiei esker, 500.000 urte eta zenbait milaka miloi urte arteko datazioak lortzen ditugu, eta egokiagoak dira Lurraren historia luzea ezagutzeko.

Eta bitxikeria bat: ba al zenekien badagoela teknika bat kuartzoaren ale batek eguzkia ikusi zuen azken aldiaren adina ezagutzeko? Optikoki estimulatutako luminiszentzia deritzo, eta 1.000 eta 500.000 urte bitarteko laginen antzinatasuna zenbatesteko erabiltzen da.

Baina tresna horrek ez du balio arroka mota guztietarako; hortaz, beste datazio metodo bat erabiliko dugu. Ezagunena da fosilaren edukiak denboran zehar izandako aldaketa aztertzea, hau da, eboluzioa. Lurraren bizitza aldatu egiten da denboran zehar, eta fosilen arteko asoziazioak aurkitzeak aukera ematen digu estratuen adin tartea ezartzeko. Ezagunenak fosil handiak badira ere (hala nola dinosauroak), normalean luparen bidez aztertzen diren mikrofosilak erabiltzen ditugu.

“Tortura” geologikoak jasaten dituzten arrokakBaina arroken historia osatugabe dago baldin eta ez badugu miatzen sortu zireneko ingurunea eta adina. Zenbait prozesu geologikoren ondorioz, itsas hondoan eratutako arrokak gaur egungo mendien parte dira, esate baterako. Izan ere, materialak jalkitzen direnetik gaur egunera arte, arroka sedimentarioek diagenesi izeneko prozesua jasaten dute: berotu egiten dira, zapaldu egiten dira lurperatzen ondorioz, eta aldaketak izaten dituzte osagaietan (batzuk disolbatu egiten dira, beste batzuk eraldatu, beste batzuk apurtu…).

Denbora gehienean, arroka sedimentario batek “tortura” horiek jasaten ditu, eta kronologikoki ulertu eta ordena ditzakegu. Horretarako, petrografiko izeneko mikroskopio bereziak eta 0,3 mm lodi diren arroka xaflak erabiltzen ditugu.

Eta hori gutxi balitz bezala, estratuak ez dira beti horizontalak, tarta baten geruzak bezala.Mahai-zapi bat eskuz bultzatzen dugunean bezala, plaka tektonikoek tolestu egiten dituzte arroken estratuak. Geologoek, halaber, “irakurri” egin behar ditugu arroka igneoak protagonista diren kapituluak, garai bateko sumendi erupzioen historia kontatzen baitigute, bai eta metamorfikoak ere, arroka batzuk beste arroka batzuetan eraldatzeaz hitz egiten baitigute.

Hala, apurka-apurka osatzen dugu planetaren biografia: ingurumen aldaketetatik bizitzaren eboluziora. Historia hori ulertuz gero, gaur egungo aldaketak uler ditzakegu eta hominido gisa dugun kapitulu laburraz hausnartu; izan ere, Lurrak eraldatzen jarraitzen du gure presentziaz harago.

Geologoaren betaurrekoak jantzi eta zure ingurura begiratzen baduzu, arroken historia ezagutuko duzu, norantz goazen jakin ahal izateko.

Egileaz:Laura Damas Mollá Geologia ikertzailea da EHUn.

Artikulu hau The Conversation plataformako Júnior atalean irakur daiteke gaztelaniaz: ¿Cómo podemos conocer la historia de la Tierra? 12-16 urte bitarteko ikaslea bazara eta zientziaren inguruko galderarik izanez gero, bidali helbide honetara: tcesjunior@theconversation.com

The post Nola ezagutu dezakegu Lurraren historia? appeared first on Zientzia Kaiera.

Matrize dezelularizatuak eta zelula amak ehun-ingeniaritzan

Azken urteotan, zelula amen erabilera bogan dagoen teknologia bilakatu da ehunen birsorkuntza eta ingeniaritzaren munduan.

Zelula mota honen balio eta potentziala zabalki erakutsi bada ere ondo landutako lan zientifikoen bitartez, ehun-terapia pertsonalizatuetan erabilgarritasuna mugatzen duten desabantailak ere identifikatu dira. Besteak beste, zelula amak integratutako ehunean barneratzeko arriskua dago eta ondorioz hauen efektua txikitzekoa. Gainera, ehunen ingeniaritzan argi geratu da zelulen ezaugarri biologikoez gain egitura histologiko aproposa lortzea ezinbestekoa dela ehunaren funtzionaltasun optimoa lortzekoa.

Arazo hauei aurre egiteko ehunei sostengua ematen dien zelulaz kanpoko egituretatik eratorriak diren matrize zelula gabeak erabili dira. Horrela, dezelularizatutako matrize estrazelular eta zelula amak konbinatuz, zelulen ezaugarri biologikoak mantendu eta egituraketa aproposa daukaten ehunak sortzea lortu da. Horrela, berrikuspen honen helburua arlo honetan eman diren ekarpen berrienen bilduma bat egitea izan da, azken aldian agertu diren lorpenak aipatu eta eztabaidatzeko.

Teknologia honekin lan egiteko lehen mugagarria, ehun edo organoak barnean dituzten zelulak kentzea izango da, hots, dezelularizatzea. Behin zelulak kenduta, zelulak mantendu eta eusten dituen zelulaz kanpoko egiturari, matrize estrazelularrari, “aldamio” edo “scaffold” deituko diogu. Aldamio hauek izango dira berriki sartuko diren zelula amei beharrezko sostengu fisikoa emango diena. Hauek lortzeko teknika desberdinak deskribatu dira literatura zientifikoan: besteak beste, teknika fisikoak, kimikoak, biologikoak, tekniken konbinaketak eta azken urteetan garatu diren teknika berriak.

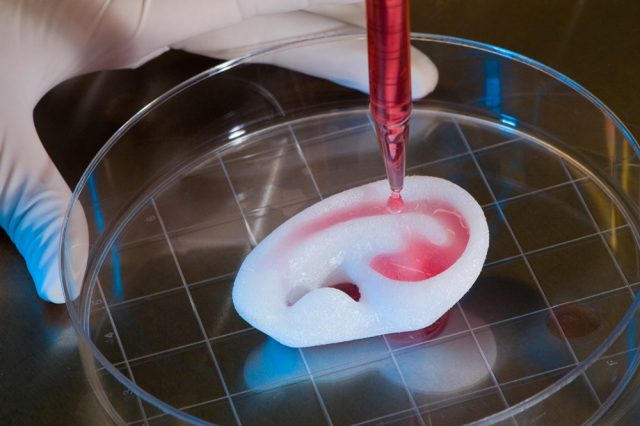

Irudia: giza belarri baten birsortzea aldamio bat erabiliz. (Argazkia: Army Medicine – CC-BY-SA-2.0 lizentziapean. Iturria: Wikimedia Commons)

Irudia: giza belarri baten birsortzea aldamio bat erabiliz. (Argazkia: Army Medicine – CC-BY-SA-2.0 lizentziapean. Iturria: Wikimedia Commons)Badakigu dezelularizatutako matrizeek jatorrizko matrize estrazelularren osagaiak eta egitura kontserbatzen dituztela. Hauek ezinbestekoak dira zelulen eta matrize estrazelularren arteko elkarrekintzak bermatzeko, ez bakarrik sostengu mailan baita proteina bitartezko elkarrekintza mailan ere. Elkarrekintza hauek berebiziko garrantzia izan dezakete zelulen biologiaren patuan. Deskribatua dago zelulen desberdintzapen gaitasunean izan dezaketen garrantzia, hau da, zelula mota bat edo beste bilakatzeko gaitasunean. Dezelularizatu ostean, matrize horietatik lortutako aldamioak berriro bete daitezke zelulaz (birzelularizatu), bai zelula somatikoekin, bai zelula amekin, intereseko ehun edo organo espezifikoa eskuratzeko.

Lehen aipatu bezala, zelula amak dira matrize estrazelular dezelularizatua birzelularizatzeko gaitasun handiena erakusten duten zelula motak. Hauek zelula aitzindariak izanda zelula espezializatuek baino plastizitate handiagoa dute, hau da ingurune berrietara doitzeko ahalmena.

Berrikusitako lanen artean zelula ama mota desberdinen erabilera aztertu da. Hauek desberdintzeko ahalmenaren arabera sailkatu daitezke. Zelula ama pluripotenteak: zelula ama enbrionarioak (ZAE) eta induzitutako zelula ama pluripotenteak (iZAP) osatzen dute eta giza gorputzeko edozein motatako zeluletan bilakatzeko ahalmena dute. Zelula ama multipotenteak, berriz, leinu zelular bakarreko zelula mota desberdinetara bilakatzeko gaitasuna dute eta hauen artean ezagunenak giza gorputz helduan zelula ama mesenkimalak (ZAM) dira ezagunenak. ZAMak ehun-adipotsuan, hezur-muinean, muskuluan zein hortz-mamian aurkitu daitezke, besteak beste.

Berrikuspen honetan bildu dugun informazioari so eginez, azken urteotan lortu diren tresna zein baliabide berritzaileak kontuan izanda, ez da harritzekoa matrize estrazelularren aldamio mota ugari eratu izana. Lortu diren ehun desberdinen artean, azal-ehuna, hezur-ehuna, nerbio-ehuna eta bihotz-ehuna daude. Horrez gain, jatorrizko organoaren egitura eta osagaiak mantentzen dituzten organo osoen dezelularizazioa ere lortu da. Hauek berriro ere birzelularizatu daitezke organo birzelularizatuak lortuz. Beste batzuen artean bihotz-organo, giltzurrun-organo eta gibel-organo birzelularizatuak lortu dira. Oraindik gizakietan egindako aplikazioak mugatuak badira ere, etorkizunari begira ate ugari zabaldu ditzakeen ikerkuntza arloa da hau.

Artikuluaren fitxa:- Aldizkaria: Ekaia

- Zenbakia: 47

- Artikuluaren izena: Matrize dezelularizatuak eta zelula amak ehun-ingeniaritzan.

- Laburpena: Azken urteotan dezelularizatutako matrize estrazelular (dMEZ) eta zelula amek interes handia piztu dute ehun-ingeniaritzaren arloan, ehun eta organoen birsorkuntzarako izan dezaketen erabilgarritasunagatik. Berrikuspen honen helburua, batetik, arlo honen nondik norakoak ezagutzea da, eta, bestetik, gizakietan egin diren aplikazioak aztertzea. Ehunak edo organoak dezelularizatzeko eta dezelularizatutako matrize estrazelularren aldamio edo scaffoldak eskuratzeko teknika desberdinak daude: fisikoak, kimikoak, biologikoak, tekniken konbinaketak eta azken urteetan garatu diren teknika berriak. Dezelularizatutako matrize horiek jatorrizko matrize estrazelularren (MEZ) osagaiak eta egitura kontserbatzen dituzte, zeinak beharrezkoak diren zelulen eta matrize estrazelularren arteko elkarrekintzetarako. Dezelularizatu ostean, matrize horiek birzelularizatu egin daitezke, bai zelula somatikoekin, bai zelula amekin, intereseko ehun edo organo espezifikoa eskuratzeko. Ehun-ingeniaritzaren arloan, azken urteetan aurrerapen garrantzitsuak egin dira, eta dezelularizatutako matrize estrazelularren aldamio mota ugari eratu dira ehun desberdinentzat, hala nola azal-ehuna, hezur-ehuna, nerbio-ehuna edo bihotz-ehuna. Horrez gain, organo osoen dezelularizazioa ere lortu da, zeinek jatorrizko organoaren arkitektura eta osagaiak kontserbatzen dituzten eta zeinak jarraian birzelularizatu egin daitezkeen. Oraindik gizakietan egindako aplikazioak mugatuak badira ere, etorkizunari begira ate ugari zabaldu ditzakeen ikerkuntza-arloa da hau.

- Egileak: Unai Aranguren, Gaskon Ibarretxe eta Jon Luzuriaga

- Argitaletxea: EHUko argitalpen zerbitzua

- ISSN: 0214-9001

- eISSN: 2444-3255

- Orrialdeak: 279-298

- DOI: 10.1387/ekaia.25202

Unai Aranguren, Gaskon Ibarretxe eta Jon Luzuriaga EHUko Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko Zelulen Biologia eta Histologia Saileko ikertzaileak dira.

Ekaia aldizkariarekin lankidetzan egindako atala.

The post Matrize dezelularizatuak eta zelula amak ehun-ingeniaritzan appeared first on Zientzia Kaiera.

Grissel Trujillo de Santiago: «Biofabrikazioak aukera ematen dit zientziatik lan egiteko eta benetako arazoak konpontzeko»

Grissel Trujillo de Santiago doktorea Monterreyko Teknologikoko irakasle ikertzailea da, bai eta Alvarez-Trujillo laborategiko zuzendarietako bat ere. FORMA Foods-eko Chief Scientific Officer da, hurrengo belaunaldiko haragi produktuetan ikuspuntua jarrita duen enpresa. Ikertzaileen Sistema Nazionaleko kidea da (2. mailakoa), eta Mexikoko Zientzien Akademiako kide erregularra.

Kimikari farmazeutiko biologoa da Nuevo Leóngo Unibertsitate Autonomoan, eta Zientziakomaisua eta doktorea Monterreyko Teknologikoan. Doktorego osteko bi urteko egonaldia egin zuen Harvarden eta MITen. Ikerketa egonaldi ugari egin ditu Indiako eta Italiako prestigio handiko unibertsitateetan.

3D inprimaketa eta bioinprimaketa kaotikoaren asmatzaile liderra da. Bere ikerketa ildoek bioinprimaketari eta biomaterialen ingeniaritzari buruz dihardute. Patente mexikar bat eta patente prozesuan dauden sei teknologia ditu. 80 artikulu baino gehiago argitaratu ditu nazioarteko aldizkari zientifikoetan, eta 7.500 aldiz baino gehiagotan aipatu dute.

Beste beste, Zientzien Akademia Mexikarraren (AMC) zientzialari gazteentzako 2023ko ikerketa saria (AMC) jaso zuen, Kimikaren arloko 2024ko lider emergentea da American Chemical Society-ren eskutik, L ‘Oréal-UNESCO-AMC fundazioaren “Zientziako Emakumeentzat” beka jaso zuen 2019an, SEP Reconoce-k bioinprimaketan egindako lana nabarmendu zion 2022an, ISBFk emandako “Professional Development Award” saria jaso zuen 2023an, bere jaioterriak “Herritar Nabarmena” izendatu zuen, eta Monterreyko Ingeniaritza eta Teknologia Zientzien Eskolako irakasle nabarmenen zirkuluko kide da. Mario Álvarez kidearekin batera jaso zuen CINVESTAV-ek eta Neolpharma-k emandako Bioteknologiako Berrikuntzaren saria, bai eta Rómulo Garza 2022 saria ere, “Ekintzailetzara daraman ikerketa” kategoriaren lehenengo edizioan.

Irudia: Grissel Trujillo de Santiago. (Argazkia: Mujeres con Ciencia).Zein da zure ikerketa arloa?

Irudia: Grissel Trujillo de Santiago. (Argazkia: Mujeres con Ciencia).Zein da zure ikerketa arloa?

Nire ikerketa arloa biofabrikazioa da: zientzia materialak, biologia eta ingeniaritza elkartzen dituen alorra da, egitura biziak diseinatu eta eraikitzeko. Bereziki, fluxu kaotikoetan oinarritutako 3D inprimaketako teknologiak garatzen espezializatzen naiz. Horiei esker, material bigunen barruan arkitektura konplexu eta funtzionalak sor daitezke, hala nola hidrogelak. Teknologia horiek medikuntza birsortzailean, eredu biomedikoetan, belaunaldi berriko elikagaietan eta beste muga emergente batzuetan aurrerapenak sustatzen dituzte. Barne antolaketa duten eta naturan inspiratuta dauden egiturak fabrikatzeko modu sinple baina boteretsuak aurkitzearen zale amorratua naiz.

Zergatik zabiltza arlo horretara?Izugarri hunkitzen nau naturak printzipio sinpleetatik abiatuta egitura adimendunak, eraginkorrak eta ederrak nola sortzen dituen ikusteak, hau da, konplexutasuna sinpletasunaren bidez sortzea. Zientziatik abiatuta logika natural horri heltzea eta teknologia bihurtzea da mundu osasungarriago, bidezkoago eta jasangarriago bat sortzen laguntzeko dudan modua. Gainera, biofabrikazioak aukera ematen dit zientziatik lan egiteko eta benetako arazoak ebazteko, gehien maite dudanarekin konektatzen nauen sormenezko dimentsio batekin:xede bat izanda eraikitzea.

Arlo horri esker, amets handiak izan ditzaket eta modu zehatzean jardun:mikroegituratutako konstruktu bat laborategian diseinatzetik, lan horrek osasunean duen inpaktu errealarekin, elikadurarekin edo ingurumenarekin konektatzeraino. Zientzian aritzeko eta horretaz gozatzeko modua da, baina beti bizitzak eraldatzeko xedearekin.

Izan al duzu erreferenterik zure ibilbidean?Izugarri inspiratu nauten pertsona ugari egon dira. Esparru akademikoan, Ali Khademhosseini, Mario Moisés Álvarez, Ernesto Di Maio eta Cecilia Rojas mentoreek zientziari buruz irakasteaz gain, osotasunari, ikuspegiari eta lidergoari buruz ere irakatsi zidaten. Horrez gain, Anthony Atalaren, Bob Langerren eta Jennifer Lewis eta Neri Oxman bezalako emakumeen lana eta ikuspegia ere izugarri miretsi ditut; izan ere, alorra sormenez, zorroztasunez eta ausardiaz irauli dute.

Baina, zalantza barik, nire erreferentziazko irudi nagusia nire ama izan da. Bizitzaren aurrean izan beharreko sendotasunaren, erresilientziaren, jakituria praktikoaren eta alaitasunaren eredu izan da niretzat,etengabeko iparrorratza.

Zer da zure alorrean deskubritu edo ebatzi nahi zenukeena?Nire bihotza betetzen duena horretarako beharra duten pazienteentzat organo funtzionalak inprimatzea da. Zenbait aitzindari garrantzitsurengandik, hala nola Anthony Atalarengandik, jaso nuen ametsa da eta horrekin bat egin nuen nire konpromiso eta indar osoz. Urratsez urrats, aurrerapen bakoitzarekin aurrera eginez, horra hel gaitezkeela pentsatzeak hunkitu egiten nau.

Baina bide horretan oso garrantzitsuak diren beste arazo batzuetarako konponbideak ere sor ditzakegu: gaixotasunak ikertzeko eredu berrietatik elikagai jasangarriagoak ekoizteko teknologietara. Asko axola dit egiten dugunak ingeniari eta zientzialari bikainak prestatzeko balio dezala, proiektu eraldatzaileen liderrak izan daitezen.

Eta nire ametsa da ideia horiei esker prestatzen ditugun pertsona horientzat profil altuko lanak eskainiko dituzten elkarteak sortzea; Mexikotik ezagutzan oinarritutako ekonomia eraiki ahal izatea, independenteagoa, oparoagoa eta bilakatuagoa. Zientziak eta teknologiak loratuko den gizartea erein dezatela:gizatiarra, sortzailea, independentea eta ekitatiboa. Ez gaitzatela soilik gure kultura sutsuagatik ezagutu (koloreak, musika, alaitasuna), baita sortzen ditugun ezagutzagatik eta teknologiengatik ere, eta gure asmamenagatik, problema konplexuak ebazteko dugun gaitasungatik eta gure zientzialarien bikaintasungatik.Mexikok distira egin dezala, baita inspiratu ere.

Zein aholku emango zenioke ikerketaren munduan hasi nahi duen norbaiti?Deiari entzun diezaiotela. Ez da guztientzako ibilbidea, baina sentitzen badute beren izaerarekin bat egiten duela, orduan merezi du. Ikerketa ez da lana, xededun bidea baizik, etengabeko hazkuntza eskatzen duena. Eta benetako edozein hazkuntza bezalaxe, batzuetan mingarria edo deserosoa da. Zalantza, neke, frustrazio… uneak daude, baina baita deskubrimenduko, lotura sakoneko eta benetako alaitasuneko uneak ere.

Pasioa behar da, baina baita diziplina, erresilientzia eta berriro hasteko gaitasun handia ere.Izan inguruan erronkak proposatzen dizkizuten, zaintzen zaituzten eta inspiratzen zaituzten pertsonak. Eta egin zientzia maitasunez, zorroztasunez eta xede jakin batekin. Saia zaitez arazo garrantzitsuak ebazten eta gainerakoei zerbitzatzen; izan ere, denbora eta baliabideak beti dira mugatuak. Horregatik, gure mundua eraldatzeko erabiltzea merezi du (beti onerako).

Jatorrizko elkarrizketa Mujeres con Ciencia blogean argitaratu zen 2025eko abuztuaren 2an: “Grissel Trujillo de Santiago: «La biofabricación me permite trabajar desde la ciencia para resolver problemas reales»“.

Itzulpena: EHUko Euskara Zerbitzua.

Ikertzen dut atalak emakume ikertzaileen jardunari erreparatzen die. Elkarrizketa labur baten bidez, zientzialariek azaltzen dute ikergai zehatz bat hautatzeko arrazoia zein izan den eta baita ere lanaren helburua.

The post Grissel Trujillo de Santiago: «Biofabrikazioak aukera ematen dit zientziatik lan egiteko eta benetako arazoak konpontzeko» appeared first on Zientzia Kaiera.

Atzekoz aurrera

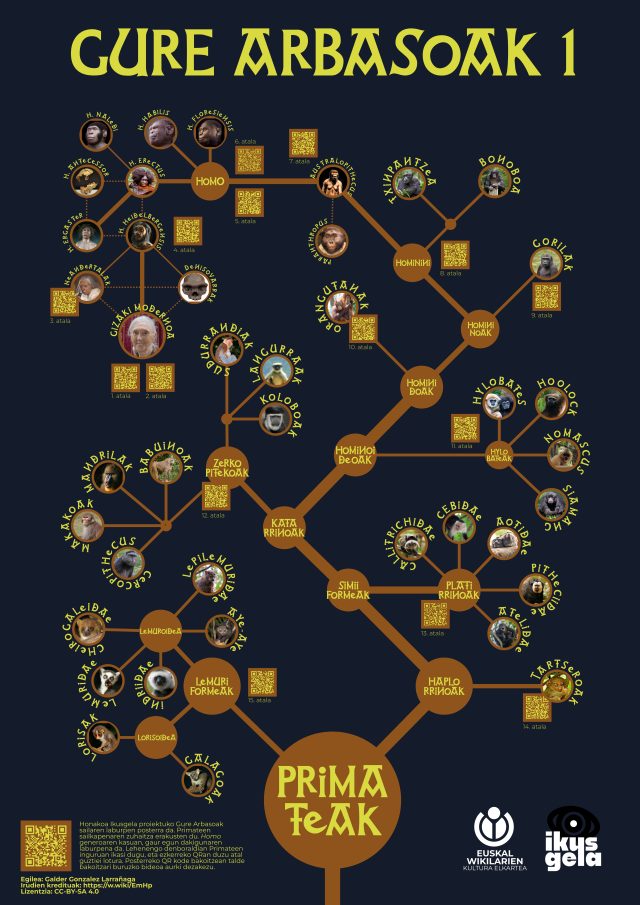

Gure arbasoak sailaren lehen denboraldian primateak aztertu genituen: lehen bereizketa sudur hezea duten Lemuriformeen eta sudur lehorra dugun haplorrinoen artekoa da, eta Madagaskarko lemurrei esker espeziazioaz hitz egin genuen, tarseroen bidez daltonismoa eta koloreen pertzepzioa azaldu genuen, eta simiiformeen artean platirrinoak eta katarrinoak bereizi genituen, plaken tektonikak tximinoak Amerikara nola iritsi ziren kontatzeko aukera emanda. Halaber, isatsa duten zerkopitekoak eta isatsik ez dugun Hominoideoak bereizi genituen, hylobateen taldeaz eta talde monofiletiko/parafiletikoez aritu ginen, eta orangutanekiko eta gorilekiko arbaso komunak nola ulertzen diren azaldu genuen.

Hominoideen barruan Hominini leinua hartu genuen aztergai, txinpantzeak eta bonoboak ditugulako lehengusurik gertukoenak, eta hortik aurrera Hominina subtribura salto egin genuen Lucy Australopithecus eta gure bi hanken gaineko ibilera azaltzeko. Paranthropus generoa bereizi ondoren Homo generora iritsi ginen, gizaki egiten gaituenaren inguruan eta zenbat giza espezie dauden azalduz, kontatzeko moduak erantzun desberdinak ematen dituela ikusita. Ondoren neandertalei buruz aritu ginen, gure espeziearekin gurutzatu eta arbaso ere izan zirelako, eta horrek lotu gintuen gizateriaren kolonizazio globalaren kontakizunera. Azkenik, Cro-Magnonez eta Europako gizaki modernoaren kategoria kulturalaz aritu ginen, eta “denok gara Eneko Aristaren ondorengo” bideoan azaldu genuen guztiok familia bera garela eta oso gertutik partekatzen ditugula arbaso komunak.

Irudia: “Gure arbasoak” sailaren lehen denboraldiaren informazioarekin posterra. (Argazkia: Theklan – CC BY-SA 4.0 lizentziapean. Iturria: Wikimedia Commons)

Irudia: “Gure arbasoak” sailaren lehen denboraldiaren informazioarekin posterra. (Argazkia: Theklan – CC BY-SA 4.0 lizentziapean. Iturria: Wikimedia Commons)“Gure arbasoak” Ikusgela hezkuntza proiektuaren bideo-sorta bat da. Euskal Wikilarien Kultur Elkartearen ikus-entzunezko egitasmoa da eta EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren kolaborazioa izan du.

The post Atzekoz aurrera appeared first on Zientzia Kaiera.

Argazki onenaren Oscar Saria… Geologiarentzat da!

Kontu bat dute komunean El bueno, el feo y el malo spaghetti western ospetsuak (espero dut une honetan zuek ere Ennio Morriconeren soinu-banda zoragarria kanta-marmarrean aritzea), Indiana Jones y la última cruzada filmeko fantasia eta arkeologia kutsuko abenturak (ziur nago orain John Williams-en melodia gogoratu duzuela) eta Conan el Bárbaro filmeko ezpata eta sorginkeriazko historia epikoak (Basil Poledourisek sortutako perkusio indartsuaren unea da): Tabernas basamortua.

1. irudia: Tabernas basamortua. (Argazkia: Dgalan, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons)

1. irudia: Tabernas basamortua. (Argazkia: Dgalan, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons)Clint Eastwood mantso, kopeta ilun eta pontxo higatua soinean zeramala ibiltzen zen, Harrison Ford nazien aurka borrokatzen zen, zigorra airean, eta Arnold Schwarzeneggerrek gihar koipetsuak erakusten zituen bere ezpataz zirkuluak eginez, baina inguratzen zituen paisaiak erakartzen zuen gure arreta, istorioan arreta osoz murgiltzeko aukera emanez. Eta, jakina, Geologia da efektu magiko horren erruduna.

2. irudia: 1969an Tabernas basamortuan El Condor westernerako eraikitako dekoratuak, gerora beste film batzuetarako erabili zirenak, besteak beste, Conan el Bárbaro. (Argazkia: Jaime Cantero Dole – Lan propioa, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons).

2. irudia: 1969an Tabernas basamortuan El Condor westernerako eraikitako dekoratuak, gerora beste film batzuetarako erabili zirenak, besteak beste, Conan el Bárbaro. (Argazkia: Jaime Cantero Dole – Lan propioa, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons).Almeria probintzian, Tabernas, Gádor, Santa Cruz de Marchena, Alboloduy eta Gérgal udalerrien artean dago Europa osoko basamortu bakarra, hitzaren zentzu hertsian. Basamortutzat hartzen da ez tenperaturagatik, baizik eta prezipitazioengatik; izan ere, oso euri gutxi egiten du eta, egiten duenean, modu ekaiztsuan eta barra-barra izaten da. Baina, zer pentsatuko zenukete esango banizue duela milioi urte gutxi batzuk eremu hori itsas hondoa izen zela?

Orain, gure DMC DeLoreanera igo eta atzera egingo dugu duela 8 milioi urtera arte, hau da, Miozenoaren amaierara arte. Une hartan, itsasertza Tabernasen iparraldean zegoen, hain zuzen ere, gaur egun Filabres mendilerroa izenez ezagutzen dugun mendi goragunearen hegalaren oinean. Hortaz, Tabernas eremua itsas hondoa zen, eta han jalkitzen ziren menditik zetozen ibaiek herrestan eramandako materialak, zeinek erresistenteagoak ziren harkaitzak (hareharriak) sortu zituzten bigunagoak ziren beste harkaitz batzuekin (tuparriak) nahastuta.

Hementxe amaitzen da gure filmaren lehenengo ekitaldia, eta gure gidoiaren argumentuaren lehenengo biraketa agertzen da. Izan ere, duela 7 milioi urte, tektonika agertu zen, pertsonaia nagusi berri bat. Garai hartan, plaka tektoniko afrikarrak, zeina Iparralderantz mugitzen baitzen, plaka tektoniko iberiarrarekin egin zuen talka. Ahalegin handi horrek lurpean zeuden material geologiko zaharrenak azaleratzea eragin zuen, eta beste mendi goragune bat eraiki zen Tabernasen hegoaldean: Alhamilla mendilerroa. Hala, Tabernas eremua itsas adar mehe eta luzea bihurtu zen bi mendilerroren artean. Baina tektonikak, bere rolean erabat murgilduta, bere jardunean jarraitu zuen; ondorioz, duela bi milioi urte baino gehiago, itsasoak atzera egin zuen eremu horretan, eta itsasertza gaur egungotik oso hurbil geratu zen.

Hala, hirugarren ekitaldian sartuko gara bete-betean. Gure protagonistak, Tabernaseko sakonuneak, hala ere, aurre egin zion gaur egungo basamortu bihurtzeari. Milioi eta erdi urtez baino gehiagoz, eremu horretan gaur egungo sabanaren antzeko ingurunea garatu zen, klima erdi idorra zuena. Han, aintzira txikiak, zabalak, baina ia sakonerarik gabekoak, eratu ziren. Aintzira horiek errekastoek eta errekek elikatzen zituzten, mendietatik erdiguneko eremu deprimituenetara lokatza eta harkaitz zatiak eramaten zituztenek.

3. irudia: Tabernas basamortuko muino baten itxura. Ikus daiteke kareharriak (laranja kolorekoak, eta elkarren arteko geruza paraleloetan jarriak) eta tuparriak (gris kolorekoak) tartekatzen direla. (Argazkia: Rabealga, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons)

3. irudia: Tabernas basamortuko muino baten itxura. Ikus daiteke kareharriak (laranja kolorekoak, eta elkarren arteko geruza paraleloetan jarriak) eta tuparriak (gris kolorekoak) tartekatzen direla. (Argazkia: Rabealga, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons)Baina istorioaren amaierara iritsi gara, oraingoan ezinbestekoa den laugarren ekitaldira: eremuaren egungo konfigurazio geologikoa. Eta, aipatutako filmetan bezala, orain sartuko dugu akzio guztia. Azken ehunka mila urteetan, gaur egun eremu osoa mende hartzen duen klima idorra ezarri zen, eta, ondorioz, desagertu egin ziren aintzira txikiak. Eta euria gutxitan egiten hasi zen, modu ekaiztsuan eta barra-barra. Hori horrela, material geologiko bigunenak (tuparriak) higatu egin ziren eta erreken urek eraman zituzten herrestan. Material gogorrenak (kareharriak), berriz, geldirik mantendu eta gainerakoen gainetik nagusitu ziren. Erreka horiek, denborak aurrera egin ahala, lurrazala zulatzen eta beren ibilgua ahokatzen hasi ziren; hala, gero eta sakonagoak ziren karkabak eta sakanak eratu ziren, eta horien ondoan mendixkak eta muinoak goratzen hasi, beren patuaren zain.

Hala, lurzoruaren gainazalean herrestan doan ur tanta baten pazientzia berarekin, gaur egungo Tabernas basamortuaren paisaia adierazgarria sortu zen. Testu honen hasieran aipatu ditudan filmen alegia ederrak kokatzeko paisaia ezin hobea. Film horiek eta Almerian filmatu ziren beste hainbat filmen kokaleku izan zen.

Ikusten duzuenez, errealitateak beti gainditzen du fikzioa. Inguratzen gaituzten harkaitzak gai dira Hollywoodeko gidoi bakar batek ere berdinduko ez dituen istorio ederrak kontatzeko. Espero dut milioika urteko istorio horiek transmititzen jarraitzea, Conanen unibertsoko saga cimmeriarren estiloan.

Egileaz:Blanca María Martínez (@BlancaMG4) Geologian doktorea da, Aranzadi Zientzia Elkarteko ikertzailea eta EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultateko Geologia Saileko laguntzailea.

Jatorrizko artikulua Cuaderno de Cultura Científica blogean argitaratu zen 2025eko maiatzaren 8an: El Óscar a la mejor fotografía es para… ¡La Geología!

Itzulpena: UPV/EHUko Euskara Zerbitzua.

The post Argazki onenaren Oscar Saria… Geologiarentzat da! appeared first on Zientzia Kaiera.

Suzanne Corkin, memoriaren misterioak argitu zituen neurozientzialaria

Suzanne Corkin (1937-2016) estatubatuarra batez ere ezaguna da giza memoriari buruz egin zuen lan aitzindariagatik. Alzheimerra, parkinsona eta amnesia zuten pazienteekin egindako ikerketen bidez, neurozientzialari honek ezagutza sakonak ekarri zituen gure oroitzeko (eta ahazteko) moduari buruz, eta memoriari eta asaldura kognitiboei buruz genuen ulermena goitik behera aldatu zuen. Neuropsikologiaren alorrean egin zituen ekarpenez gain, Corkin mentore inspiratzailea eta zientziaren esparruan emakumeek eta gutxiengoek parte hartzearen defendatzailea izan zen.

1. irudia: Suzanne Corkin. (Argazkia: Mujeres con Ciencia).

1. irudia: Suzanne Corkin. (Argazkia: Mujeres con Ciencia).Suzanne Hammond Corkin 1937ko maiatzaren 18an jaio zen Hartforden (Connecticut, AEB), eta Mabelle eta Lester Hammonden alaba bakarra izan zen. Psikologia ikasi zuen Massachusettseko Smith Collegen eta graduondoko prestakuntzak Montrealgo (Kanada) McGill Unibertsitatera eraman zuen eta han doktoregoa egiten hasi zen Brenda Milner neuropsikologo ospetsuaren zuzendaritzapean.

Garai horretan, 1962an, Corkinek H.M. ezagutu zuen, eta paziente haren benetako izena (Henry Molaison) sekretupean mantendu zen 2008 hil egin zen arte. Garuneko kirurgia baten ondorioz amnesia edo memoriaren galera larria zuen gizon bat zen, eta Corkinen tesiaren gaia izan zen, Somesthetic function after focal cerebral damage (Garuneko foku-kaltearen osteko funtzio somestesikoa) izenekoa. Tesi horretan pazientearen ukipen-memoria esploratu zuen. Hasierako topaketa horrek hamarkadak iraungo zituen eta giza memoriaren ulermena goitik behera aldatuko zuen ikerketa-harreman baten oinarriak ezarriko zituen.

Karrera abangoardista memoriaren neurozientzianBere doktoregoa eskuratu ondoren, Corkin Hans-Lukas Teuber neuropsikologoaren laborategian sartu zen Massachusettseko Teknologia Institutuan (MIT, ingelesezko sigletan) 1964an. Hans-Lukas Teuber 1977an hil ostean, Suzannek laborategiko zuzendaritza bere gain hartu zuen, eta 1981ean irakasle postua lortu zuen unibertsitate horretan.

MITen bost hamarkada baino gehiagoz egon zen, eta Corkinek Portaeraren Neurozientziako Laborategia zuzendu zuen. Bere lana memoria-sistema espezifikoak, haren oinarri neurologikoak eta alzheimerra eta parkinsona bezalako gaixotasunetan dauzkan alterazioak argitzea izan zen. Paziente horietan ezagutza-defizitak ebaluatzeko jokabide-zereginak garatu zituen eta mundu-mailan aitzindaria izan zen giza neuroirudi metodoak erabiltzen, besteak beste erresonantzia magnetiko funtzionalaren bidezko irudia (zeregin zehatz bat egitean garuneko eskualde aktiboak erakusten dituen teknika), gaixotasun horiek garuneko memoria-sareetan nola eragiten zuten aztertzeko.

H.M.ren legatua

Corkinen ibilbide profesionalaren funtsezko oinarria H.M.ren ikerketa izan zen, eta hil arte ikertu zuen. Pazienteari bere epilepsia larria arintzeko 1953an egin zioten garuneko kirurgia batek amnesia sakona eragin zion, eta epe luzean oroitzapenak sortzeko ezinduta geratu zen. Hala ere, bere adimena eta beste gaitasun kognitibo batzuk berdin mantendu ziren. Hala, memoriari buruz ikertzeko ohiz kanpoko kasua izan zen. Corkinek 1962tik 2008ra arte ikertu zuen, eta bere burua aurkeztu behar izan zuen topo egiten zuten bakoitzean, H.M. ez zelako Corkinez gogoratzeko gai.

Corkinek H.M.rekin egin zuen ikerketak ezeztatu egin zuen memoria burmuin osoan zehar modu uniformean banatzen zela, eta frogatu egin zuen epe luzerako oroitzapenak ezartzeko gaitasuna lobulu tenporalen eremu zehatzetan zegoela, hipokanpoa barne.

Gainera, bere lanak memoria-sistema ugari zeudela erakutsi zuen. H.M.k gertakari berriak kontzienteki gogoratu ezin zituen arren, gaitasun motorreko zereginak ikasi eta horietan hobetu ahal zuen, hala nola ispilu batean izar bat marraztea, aurretik egin izanaren kontzientzia izan gabe. Horrek ezinbesteko bereizketa ezarri zuen memoria deklaratiboaren edo esplizituaren (kontzienteki gogoratu ahal diren gertakari guztiak aipatzen dituena, hala nola gertakari espezifikoak) eta memoria ez deklaratiboaren edo inplizituaren (memoria mota horri esker, aurretiazko esperientziek zeregin bat egiten laguntzen dute, esperientzia horiek bizi izanaren hautemate kontzientea izan barik) artean, eta frogatu zuen burmuineko bi erregio desberdinen menpe zeudela.

2. irudia: Permanent present tense liburuaren azala. (Argazkia: Mujeres con Ciencia).

2. irudia: Permanent present tense liburuaren azala. (Argazkia: Mujeres con Ciencia).Corkinen lana 150 ikerketa-artikulu baino gehiagotan eta hamar liburutan agertu zen. 2013an argitaratutako liburuan, Permanent Present Tense, H.M.ren historia dator zehatz-mehatz.

Mentore inspiratzailea eta emakumeek zientzian parte hartzearen defendatzaileaSuzanne Corkin ereduzko mentorea ere izan zen, zabal aitortua esparru zientifikoan emakumeei eta gutxiengoei emandako babesagatik. Bere mentoretzarako ikuspuntua errespetuan eta lankidetzan oinarritzen zen, eta bere ikasleak pareko gisa tratatzen zituen, haien adimen-independentzia sustatzeko. Bere taldea ikerketaren esparru guztietan sartzen zuen, dirulaguntzak eskatzetik laborategia kudeatzeraino, eta haien etorkizuneko karreretarako zorrotz prestatzen zituen.

Berdintasunarekin zuen konpromisoa agerikoa zen laborategian; izan ere, emakume eta gizon askok zeuden, eta Corkinek espektatiba berdinak zituen guztientzat, bereizketarik egin gabe. Emakume akademiko gisa izandako esperientziak eta erronkak partekatzen zituen, eta beren buruak defendatzera eta generoak haien aspirazio profesionalak ez mugatzera adoretzen zituen gainerako emakumeak. Kontziliazio familiarreko (senarra, bi seme eta alaba bat izan zituen) eta laboraleko eredua izan zen bere garairako, eta horrek aukera eman zion familiako deiei lan-bileretan erantzuteko. Horrez gain, MITen emakumezko irakasleen soldata-parekotasunaren aldekoa izan zen.

Suzanne Hammond Corkin gibeleko minbizia baten ondorioz hil zen 2016ko maiatzaren 24an, Danversen (Massachusetts), 79 urte zituela. Memoria eta garuneko funtzioen beste alderdi batzuk ezagutzeko konpromisoarekiko leial mantenduz, bere burmuina ikerketa xedeetarako erabil zezatela eskatu zuen.

Iturriak- Alice Cronin-Golomb, The Elements of Style: A Tribute to Suzanne Corkin, Journal of Cognitive Neuroscience (2013) 25 (1): 143–155

- Professor Emerita Suzanne Corkin dies at 79, MIT, 2016ko ekainak 1

- The Man Who Couldn’t Remember, Nova, 2009ko ekainak 1

- Geoff Watts, Suzanne Corkin, The Lancet, vol. 388, no. 10042 (2016) 336

- Suzanne Corkin, Wikipedia

Edurne Gaston Estanga elikagaien zientzia eta teknologiako doktorea da. Gaur egun, zientzia eta teknologiaren ezagutza zabaltzea sustatzen duten erakundeen proiektuak kudeatzen ditu.

Jatorrizko artikulua Mujeres con Ciencia blogean argitaratu zen 2025eko ekainaren 152an: “Suzanne Corkin, la neurocientífica que desveló los misterios de la memoria“.

Itzulpena: UPV/EHUko Euskara Zerbitzua.

The post Suzanne Corkin, memoriaren misterioak argitu zituen neurozientzialaria appeared first on Zientzia Kaiera.

Bostak: zientzia edo musika bizimodua ateratzeko

Musikan aritzen direnek “letretakotzat” jo ohi dute beren burua. Gogoan dauzkat Bilboko “Juan Crisóstomo de Arriaga” kontserbatorioko eskolak, Jesús Alonso Moral nire irakasle maiteak hari dardaratsuak azaltzen zituenean, eta arbelean A anplitude jakin batek, omega maiztasunak eta phi faseak osatzen zuten ekuazio ezaguna idatzi behar zuenean. Ikasleek protesta egiten zioten adierazpen matematikoak ikustean:

“Faborez, letretakoak garela!”

Jesúsek izukaitz erantzun ohi zuen:

“Horregatik jartzen dizkizuet, ba, letrak: A, omega, phi, …”

eta xehetasun osoz azaltzen zuen horien esanahi musikala.

Bizimodua ateratzeaZientzia eta musika lanbide exijenteak dira, eta prestakuntza, lan, ikasketa eta ahalegin jarraitu handia eskatzen dute horien bidez bizimodua atera ahal izateko. Musikari eta zientzialari handiek, hala nola William Herschel-ek edo Max Planck-ek, zientziarekin bizimodua ateratzea erabaki zuten. Biak dira ezagunagoak zientziaren esparruan egindako ekarpenengatik: Uranoren deskubrimendua, Herschel-en eguzkiaren apexaren kalkulu garrantzitsua, edo Planck-en mekanika kuantikoaren aparteko hastapenak. Hala ere, Herschel-en sinfonia bikainak edo Planck-en pianorako obrak edo Die Liebe im Walde opereta galduak ez dira hain gogoangarriak izan.

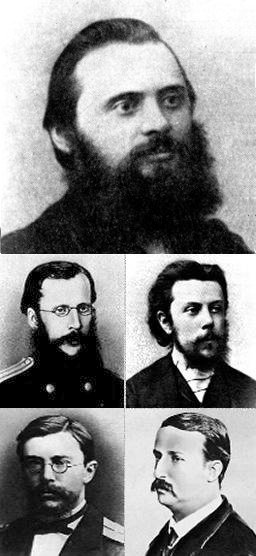

Bostak:Mili Balákirev konpositorea berezko musika errusiarra sortzeko mugimendu baten liderra izan zen San Petersburgon 1856 eta 1870 artean, eta César Cui, Modest Mússorgski, Nikolái Rimski-Kórsakov eta Alexandr Borodín biltzea lortu zuen. Bosten talde horretatik, soilik liderra zen musikari profesionala –urte batez matematikak ikasi zituen Kazango Unibertsitatean, baina ikasketak utzi zituen–.

1. irudia: bostak. Ezkerretik eskuinera eta goitik behera: Mili Balákirev, César Cui, Modest Músorgski, Nikolái Rimski-Kórsakov eta Aleksandr Borodín. (Argazkia: jabari publikoko argazkia. Iturria: Wikimedia Commons)

1. irudia: bostak. Ezkerretik eskuinera eta goitik behera: Mili Balákirev, César Cui, Modest Músorgski, Nikolái Rimski-Kórsakov eta Aleksandr Borodín. (Argazkia: jabari publikoko argazkia. Iturria: Wikimedia Commons)Egia esan, zientziak eta musikak ez dute ahalbidetzen lasaitasunez bizi ahal izatea. Cui ingeniaria zen, baina armada inperialeko jeneral izatetik bizi zen. Mússorgski-k musikari autodidakta izan nahi zuen, baina jaso ahal izan zituen ordainsari urriak funtzionario zibila izatearen ondorioz jaso zituen. Rimski-Kórsakov Errusiako armadaren nominaren menpe bizi izan zen: eskolak eman zituen San Petersburgoko kontserbatorioan uniformea jantzita, eta itsas armadako bandetako ikuskari gisa amaitu zuen. Borodín-ek medikuntza ikasi zuen, zehazki, kimikako espezializazioa, eta esparru horretan lan egin zuen bizitza osoan.

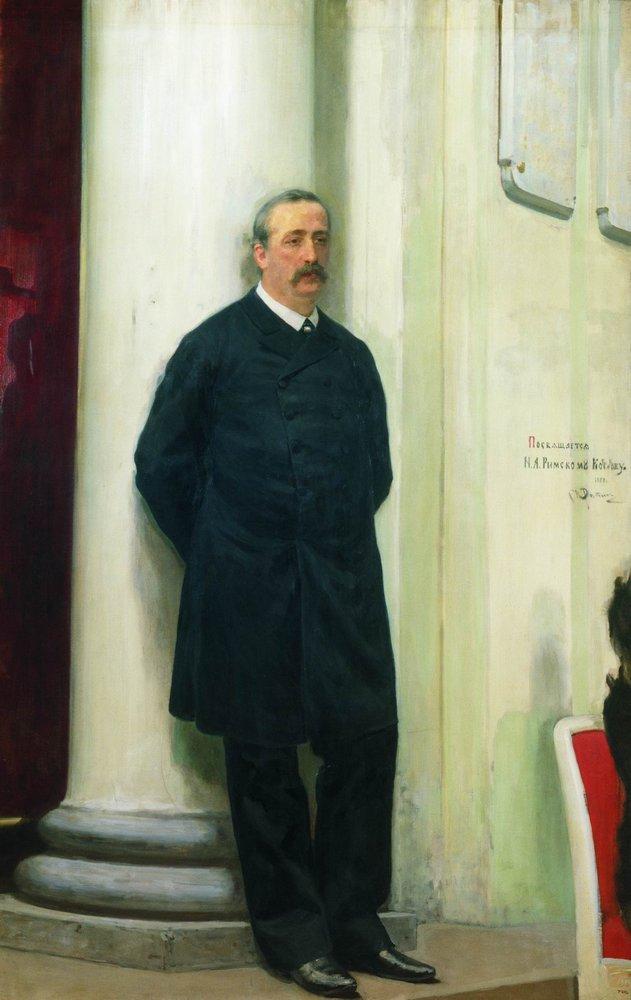

Borodín eta zientziaBosten taldeko kideak bere musikagatik gogoratzen ditugu, baina ez zuten horren bidez bizimodua ateratzea lortu. Borodín-en kasua bereziki nabarmentzekoa da, bere ekarpen zientifikoen nahiz musika obren kalitate bikainagatik. San Petersburgoko Medikuntza eta Kirurgia Akademian graduatu zen, eta 1858an doktorego tesia defendatu zuen gai honi buruz: “Azido fosforiko eta artsenikoen arteko analogia, ikuspegi kimiko eta toxikologikotik”. Aurrerago, zenbait egonaldi egin zituen atzerrian, eta doktorego ondoko kontratu bat lortu zuen Heidelbergeko Unibertsitatean, Robert Bunsen-en laborategiko Emil Erlenmeyer-en taldean.

2. irudia: «Aleksandr Porfiryevich Borodín konpositore eta kimikariaren erretratua» (1888), Iliá Repin-ek egina. (Argazkia: jabari publikoko argazkia. Iturria: Wikimedia Commons)

2. irudia: «Aleksandr Porfiryevich Borodín konpositore eta kimikariaren erretratua» (1888), Iliá Repin-ek egina. (Argazkia: jabari publikoko argazkia. Iturria: Wikimedia Commons)Borodín-ek frogatu zuen lehen aldiz ordezkapen nukleofiloa, kimika organikoan garrantzi handia duen erreakzioa. 1861ean metil bromuroa prestatu zuen zilar azetatotik abiatuta deskarboxilazio eta halogenazioko erreakzio konbinatu batean. Lan horretan oinarrituta, 1939an, Cläre eta Heinz Hunsdiecker kimikari alemaniarrek egiaztatu ahal izan zuten azido karboxilikoen zilar gatzek halogeno batekin erreakzionatzen dutenean, substratuak baino karbono atomo bat gutxiago duen alkilohaluro bat osatzen dela. Ondoren, erreakzio hori, Hunsdiecker-ek patentatutakoa, Hunsdiecker-en erreakzio edo, batzuetan, Hunsdiecker-Borodín-en erreakzio gisa egin zen ezagun.

Borodín eta hezkuntza zientifikoaXIX. mendean, Errusian ez zen inolako hezkuntza zientifikorik eskaintzen emakumeentzat. Eta horren garrantziaz jakitun, 1872an Borodín-ek beste kide batzuekin sortu zuen bere herrialdeko emakumeentzako lehendabiziko medikuntza ikastaroa. Ikasketa horiek obstetrizia ikastaro gisa hasi ziren, baina berehala bihurtu ziren emakumeentzako goi-mailako heziketa medikoko ikastaro, eta Borodín-ek dedikazio handia eskaini zien eskolaren administrazioari nahiz irakaskuntzari berari. Azkenean, Emakumeentzako Medikuntza Fakultate bihurtu zuten, eta aurrera atera ahal izan zen pertsona askoren lanari esker eta Alejandro II.a tsarraren babes finantzarioari esker. Hala ere, 1885ean, Alejandro III.aren erreinaldian, agintaritzek Fakultatea itxi zuten. Borodín-ek disgustu handia hartu zuen, eskola mantentzeko eginiko ahalegin guztiek porrot egin baitzuten.

Borodín eta musikaBorodín-ek ezin izan zion denbora handia eskaini musikari, Rimski-Kórsakov-ek adierazi zuen moduan. Borodín-en eta bere emaztearen —Ekaterina Protopópova pianista— etxe familiarrera egindako bisitetan, Rimski-k lagunari esaten zion denbora gehiago bidera zezala musikara, eta ez hainbeste kimikara. Franz Liszt boteretsuak ere babestu zituen Borodín-en obra batzuen estreinaldiak Europa osoan, eta, dirudienez, Borodín-ek Weimarrera eginiko bisitaldi batean, musikari handiari eskertu zion bere esku-hartzea, baina umilki aitortu zion “igandeko” konpositore bat besterik ez zela.

1881eko udako oporretan, Borodín-ek lortu zuen denbora laburrean bere 2. hari-kuartetoa konposatzea. Lirismo eta adierazpen handiko obra da, eta bere Katenka maiteari dedikatu zion, ezkontza urteurreneko opari gisa. Adierazi behar da bere operarik garrantzitsuena Igor printzea izan zela; horren hiru sinfoniak garrantzi handiko obrak dira eta Errusiako eskolari ospea eman zioten munduan. Hala ere, Borodín-en izaeraren alderdirik bereziena obra apalagoetan hauteman daiteke, benetan ederra den inspirazioz eginda daudenak eta zeinetan harmonia nagusi den:

Iturriak:- Borodine, A (1861). Ueber Bromvaleriansäure und Brombuttersäure. Justus Liebigs Annalen der Chemi, 119:121–123. DOI: 10.1002/jlac.18611190113

- Husdiecker, Clare; Vogt, Egon; Hunsdiecker, Heinz (1939). US patent 2176181: «Method of manufacturing organic chlorine and bromine derivatives».

- Rimski-Kórsakov, Nikolái Andreievich (1906). Mi vida musical. Madrid 1934, Maxtor Editorial 2020. ISBN 978-84-9001-671-8.

Víctor Etxebarria Ecenarro Bilboko Juan Crisóstomo Arriaga Kontserbatorioan diplomatutako luthierra da, eta Sistemen Ingeniaritzako eta Automatikako katedraduna da Euskal Herriko Unibertsitatean (EHU).

Jatorrizko artikulua Cuaderno de Cultura Científica blogean argitaratu zen 2025eko irailaren 21ean: El Grupo de los Cinco: ciencia o música para ganarse la vida

Itzulpena: EHUko Euskara Zerbitzua.

The post Bostak: zientzia edo musika bizimodua ateratzeko appeared first on Zientzia Kaiera.

Zientzia auzitegietan (eta X): zientzia krimenen aurka

2025. urtean zehar auzitegien arloan dagoen zientziari buruzko artikulu-sorta argitaratu dugu Zientzia Kaieran. Azken atal honetan aurrekoen berrikuspena egingo dugu eta punturik aipagarrienak azpimarratuko ditugu.

Urtarrilean hasitako artikulu-sorta honetan zientziak krimenaren eta gaizkileen aurka nola egiten duen azaldu dugu. Urte honetan zehar ikusi dugun bezala, estua da zientziaren eta auzitegien arteko lotura. Ikusi dugu, era berean, antzekoak direla metodo zientifikoa eta krimenen ebazpenerako metodoa. Hainbat kasu zehatz aztertu ditugu, batzuk aspaldikoak, eta beste batzuk duela gutxi ebatzi direnak. Artikuluetan zehar hainbat esparru desberdin izan ditugu aztergai: kimika, fisika, biologia, balistika, toxikologia… Historian zehar egin diren aurrerapausoak ere aztertu ditugu eta ikusi dugu nola joan diren erabiltzen analisi-metodo desberdinak krimenen ebazpenean. Lehen forentseek lehen sinetsiko ez zituzten teknikak ohikoak dira gaur egun, eta XIX. mendean aske geldituko ziren gaizkileak gaur egun berehala harrapatzen dira.

Irudia: auzitegi-zientziak aukera ematen du zientziaren hainbat arlori buruz sakontzeko (Argazkia: cottonbro studio – domeinu publikoko irudia. Iturria: pexels.com).

Irudia: auzitegi-zientziak aukera ematen du zientziaren hainbat arlori buruz sakontzeko (Argazkia: cottonbro studio – domeinu publikoko irudia. Iturria: pexels.com).(I) Hastapenak izeneko atalean auzitegi-zientzien funtsaz aritu gara eta azaldu dugu nahiko berria dela delituak metodo zientifikoaren eta ebidentzien bidez ebaztearen ideia. Hori ez da beti horrela izan eta, esan bezala, hastapenetan intuizio hutsek, testigantza subjektiboek… osatzen zuten froga-multzorik handiena. Gaur egun badakigu krimenaren agertokiak informazio asko gordetzen duela, eta hori irakurtzen jakin behar dela. Horrexetarako behar dira auzitegi-zientziak. Ildo horretatik, (II) artsenikoa eta Marsh-en proba izenburudun atalean toxikologiaren hastapenetara joan gara, artsenikoa oinarri duten pozoiak aztertzeko. Giulia Tofana pozoitzailearen historia bitxia berrikusi dugu, eta hitz egin dugu 1832an James Marshek diseinatutako artsenikoa detektatzeko probaz. Aztertu dugu nola proba horri esker John Bodle errudun izan zela nola ebatzi zuten, eta azaldu dugu Marshen probari esker hasi zela amaitzen artseniko-pozoiketen inpunitatea.

Hurrengo atalean, (III) krimenaren agertokia izenekoan, definizioetara jo dugu. Krimenaren agertokia definitu dugu, krimena gertatu den leku fisikoa dela esanez: krimenaren lekuko isila. Krimen bat gertatzen denean poliziak ematen dituen lehen urratsak azaldu ditugu, eta forentseen lanik garrantzitsuenak zeintzuk diren azpimarratu dugu. Garrantzitsuena elementu guztiak bere horretan irauten dutela bermatzea da; izan ere, ebidentzia batzuk degradatu egin daitezke denbora pasa ahala.

Berriro ere toxikologiari heldu diogu (IV) pozoiak eta toxikologia atalean: pozoiek badute misterio puntua eta, ziurrenik, interes gehien pizten duen toxikologiaren atala da. Kasu honetan, ordea, ez dugu artsenikoaz bakarrik hitz egin eta modu orokorrean mintzatu gara pozoiez. Esan dugun bezala, pozoiak dira ezagutzen diren armarik zaharrenetakoak, eta toxikologoak aspalditik ahalegindu dira substantzia hilgarriak detektatzen eta antidotoak bilatzen. Hortik tiraka, Orfila jaunaren aipamena eginez amaitu dugu atala. Orfilari eta toxikologiari buruz asko izan dugu esateko, eta hariari tiraka jarraitu dugu (V) Orfila eta Lafarge kasua atalean. Charles Lafarge-ren hilketa entzutetsua kontatu dizuet, Orfilak aditu gisa epaiketan izan zuen parte-hartzea kontatu dizuet eta kasu hura nola ebatzi zen. Orfila toxikologiaren aitzindaritzat hartzen da eta bi lan garrantzitsu argitaratu zituen: 1813an Traité des Poisons ou Toxicologie Générale eta 1817an Eléments de Chimie Médicale, toxikologiaren oinarrizko bibliografia osatu zuten lanak. Orfilaren ekarpena ezinbestekoa izan zen Charles Lafargeren emaztea, Marie-Fortunée, errudun jotzeko.

(VI) aztarnak, ebidentziak eta frogak atalean definizioetara jo dugu berriro, eta hor auzitegi-zientzien eta justiziaren arteko desberdintasun batzuk aipatu ditugu. Ebidentzia guztiak ez dira froga, eta aztarna guztiak ez dira ebidentziak. Hauxe da gakoa: aztarna bat ebidentzia bihurtzen da objektiboa denean, krimenarekin estuki lotuta dagoenean edo, nolabait, hipotesiaren egiaztapena dakarrenean. Aldiz, epaileak ebidentzia ontzat ematen badu, froga izango da eta gaizkilea kondenatzeko edo errugabea absolbitzeko baliogarria izango da.

Azaldu dizuet zientzia ez dela hutsik gabekoa, eta (VII) zientziak huts egiten duenean izeneko atalean auzitegi-zientzien historian gertatutako zenbait akats kontatu dizkizuet. Kasu adierazgarrienetako bat 1991. urtean biziarteko kartzela-zigorrera kondenatutako Patricia Stallings-en kasua da. Kasuaren ebazpena (VIII): gaixotasuna edo pozoitzea? atalean kontatu dizuet, ebazpenean auzitegi-laborategiek egindako akatsetan azpimarra jarriz. Ez dugu ahaztu behar, zientziak berak bezala, auzitegi-zientziak ere akatsak egin ditzakeela. Tentuz ibili beharreko kontua, jokoan dagoena kontuan hartzen badugu.

Artikulu-sortaren amaierara hurbilduz, (IX) hatz-marken analisiaren hastapenak atalean ezinbestez aztertu behar den beste gai bat ekarri dut: hatz-marken analisiak auzitegi-zientzietan izan duen garrantzia. Hatz-markek argi uzten dute Locard-en printzipioa, alegia, ez dela posible gaizkileak ekintza kriminala egitea, are gutxiago ekintza kriminalak eskatzen duen indarkeriarekin, inongo arrastorik utzi gabe. Arrasto horiek askotarikoak izan daitezke: hatz-markak, DNA… agian gaur egun oraindik ezagutzen ez ditugunak ere.

Artikulu-sortari amaiera ematen diot irakurtzen ari zareten honekin, baina auzitegi-zientziei buruz oraindik asko dago esateko. Auzitegietako lanari buruz ikasitakoaz aparte, zientziari berari buruz ikasteko aukera ona ematen du auzitegi-zientziak; izan ere, krimenak beti sortzen du jakin-mina, misterioa eta abar. Horixe da zientziaren dibulgazioak behar duena: zientziari buruz irakurtzeko interesa piztea.

Erreferentzia bibliografikoak:- AEBetako Justizia Departamentua (2000). Crime Scene Investigation: A guide for lae enforcement. U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs.

- Bertomeu Sánchez, José Ramón (2006). Sentido y sensibilidad: Mateu Orfila, el ensayo de Marsh y el caso Lafarge, Cuadernos de la Fundación Antonio Esteve, 6, 73-97.

- Cornago Ramírez, Mª del Pilar (2023). Estudio forense de huellas dactilares. In Cornago Ramírez, Mª del Pilar; Esteban Santos, Soledad. Química Forense (230-263 or.). UNED

- Esteban Santos, Soledad (2023). La Química en el contexto de la ciencia forense. In Cornago Ramírez, Mª del Pilar; Esteban Santos, Soledad. Química Forense (21-47 or.). UNED

- McDermid, Val (2014). Forensics: what bugs, burns, prints, DNA, and more tell us about crime. Grove Press.

- Mulet, J.M. (2016). La ciencia en la sombra. Planeta argitaletxea.

- Olson, A., Ramsay, C. (2025) Errors in toxicology testing and the need for full discovery. Forensic Science International: Synergy, 11, 100629. DOI: 10.1016/j.fsisyn.2025.100629

- Serrula Rech, Fernando (koord) (2022). Investigación forense de la escena del crimen. Asociación Galega de Médicos Forenses.

Josu Lopez-Gazpio (@Josu_lg), Kimikan doktorea, zientzia dibulgatzailea eta GOI ikastegiko irakasle eta ikertzailea da. Tolosaldeko Atarian Zientziaren Talaia atalean idazten du eta UEUko Kimika sailburua da.

Zientzia auzitegietan buruzko artikulu-sorta:

- Zientzia auzitegietan (I): hastapenak

- Zientzia auzitegietan (II): artsenikoa eta Marsh-en proba

- Zientzia auzitegietan (III): krimenaren agertokia

- Zientzia auzitegietan (IV): pozoiak eta toxikologia

- Zientzia auzitegietan (V): Orfila eta Lafarge kasua

- Zientzia auzitegietan (VI): aztarnak, ebidentziak eta frogak

- Zientzia auzitegietan (VII): zientziak huts egiten duenean

- Zientzia auzitegietan (VIII): gaixotasuna edo pozoitzea?

- Zientzia auzitegietan (IX): hatz-marken analisiaren hastapenak

- Zientzia auzitegietan (eta X): zientzia krimenen aurka

The post Zientzia auzitegietan (eta X): zientzia krimenen aurka appeared first on Zientzia Kaiera.

Ura garbitzeko mintzak: funtzionamendua eta lortzeko era

Gaur eguneko arazoen artean gehien kezka dezakeenetarikoa edateko uraren kutsadura da. Denbora aurrera joan ahala pertsona eta izaki bizidun gehiagori eragiten dio arazo honek, herrialde txiroenek kalteen efektu handienak pairatuz.

Problematika honi aurre egiteko dagoen aukerarik onena uren tratamendua da, hau da, kutsatzaileak uretara heldu baino lehen kudeatzea edota, behin uretan barneratu direla, eliminatzea. Aipatutako azken prozedura ur araztegietan aurrera eramaten da, hiru pausu nagusitan banatzen delarik: fase primarioak solido eta olioen sedimentazioa bultzatzen du, fase sekundarioa bakterioen metabolismoaz baliatzen da materia organikoa prozesatzeko, azkenik fase tertziarioa emanez, non bestelako kutsatzaileen kudeaketa ematen den.

Hirugarren fasera heltzen diren kutsatzaileak ugariak eta natura ezberdinekoak dira. Zehaztasun altuko hainbat prozesu behar izaten dira edateko ura lortzeko, baliabide ekonomiko eta denbora kopuru handiak behar izanik. Modu honetan hobekuntza argi bat aurkezten da: prozesu baten sorrera, non hainbat kutsatzaile harrapatzeko aukera ematen den, nahiz eta beraien aktibitatea ezberdina izan, jarraian hauen kudeaketa edo berreskurapena ahalbidetzen duena eta ingurumenari ahalik eta kalte gutxien eragiten diona.

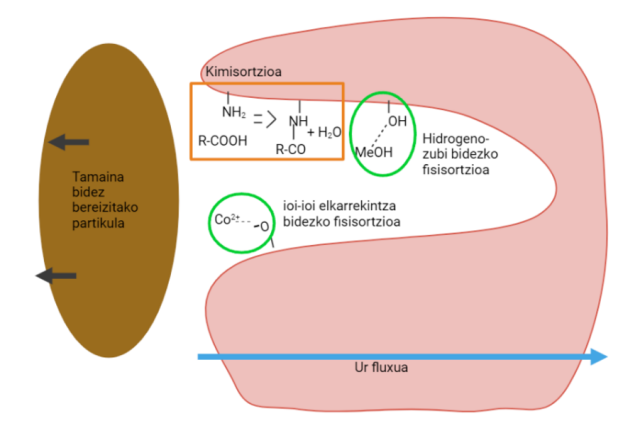

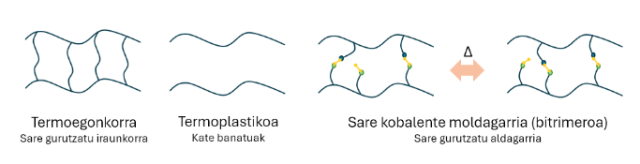

Testuinguru honetan mintzen teknologia garatu da: indar eragile ezberdinen bitartez, likido batean dauden konposatuen kontzentrazioa aldatzeko gai diren azalera porotsuak. Hauek bi mekanismo nagusiren bidez eragiten dute (irudia). Alde batetik, tamainaren bidezko bereizketaren bitartez, mintza osatzen duten poroak baino tamaina handiagoko partikulek ezin dute mintza zeharkatu, uretan gera zitezkeen partikula edo sedimentuak eliminatuz. Beste aldetik, adsortzio fenomenoa agertzen da, hau mintzaren materialaren eta kutsatzaileen arteko elkarrekintza fisiko-kimikoen bitartez lortzen du arazketa.

Irudia: mintzen poroetan eman daitezkeen prozesu ezberdinen laburpena. (Iturri: Ekaia aldizkaria)

Irudia: mintzen poroetan eman daitezkeen prozesu ezberdinen laburpena. (Iturri: Ekaia aldizkaria)Erabilitako materiala eta poroak izanik mintzen ezaugarri garrantzitsuenak, hauek sortzeko erabiltzen diren produktuak eta prozesuak kritikoak dira. Prozesuen bitartez, poroen tamaina zein distribuzioa eta mintzaren dimentsioak zehazteko gaitasuna lortzen da. Produktuaren arabera, lortutako elkarrekintzak zehazten dira, aldi berean, erabil daitezkeen prozesatzeak mugatzen dira. Ohiko produktuak polimeroak edo zeramikak dira. Lehenak, hainbat disolbatzailetan disolba daitezke eta tenperatura altuetan bigundu edo urtzeko gaitasuna dute, baina beraien propietateak aldatzeko eta beste motatako produktuak barneratzeko erraztasunak dituzte. Zeramiken kasuan, aldiz, kimikoki geldoak dira, zurruntasun altukoak eta fusio puntu oso altuekin, baina sintesi prozesu garestiak dituzte. Horrela izanik, mintz polimerikoak disoluziotik edo egoera bigundutik sortzen dira, zeramikoak hautsen tratamendutik edo sintesi zuzenaren bidez sortzen diren bitartean.

Hainbat material egonik, eta bakoitzak zenbait prozesatze izatean, mintzen propietate fisiko-kimikoen aukera zabalak aurkezten dira, munduko eta industriako ur kutsatuekiko erantzun espezifikoak lortzeko gaitasuna lortuz. Teknologia honekin agertzen den arazoa birziklapena izanik, garrantzizkoa da materialen eta hauek lortzeko prozeduren hobekuntzak garatzea, bizitza-denbora luzatzea zein berrerabilpena erraztea izango lirateke bilatzen diren ezaugarri nagusiak. Modu honetan ikerketaren bultzatzeak duen garrantzia ikusten da, mota hauetako aurrerapenak ingurumen eta industriarako onuragarriak izatean, hobekuntzak beste eremuetara luzatzeko gaitasuna lor baitaiteke, gizaki eta planetarentzako onurak dakarrena.

Artikuluaren fitxa:- Aldizkaria: Ekaia

- Zenbakia: 47

- Artikuluaren izena: Ura garbitzeko mintzak: funtzionamendua eta lortzeko era.

- Laburpena: Munduan zehar aurkitzen den arazo larrienetarikoa edateko uraren gabezia hedatuz doala da, hainbat kutsatzailek eraginda. Mintzen garapena premiazkoa da askotariko ur-eskuragarritasuneko egoeretan kutsatzaileen kudeaketa aurrera eramateko. Garbiketa-mekanismo bakoitzaren arabera (tamainaren araberako bereizketa edo adsortzioa) material batzuk erabiliko dira, oro har polimeroak edo zeramikak. Modu honetan, prozesatze-metodo asko garatu dira material eta baldintzen arabera. Alde batetik, zeramikak zurrunak eta kimikoki geldoak direnez gero, haien prozesatzea zein erabilera muturreko egoeretarako dira egokiak. Beste alde batetik, polimeroak disolbagarriak direnez eta tenperaturarekin biguntzeko gaitasuna dutenez, egoera leunagoetan maneiatu behar dira. Lan honetan, ura garbitzeko erabiltzen diren mintzen ezaugarri orokorrak aurkezten dira; hau da, kutsatzaileak kentzeko erabiltzen diren mekanismo fisiko edo/eta kimikoak, mintz bat eratzeko prozesatze-teknikak eta sortzeko material bakoitzaren propietateak.

- Egileak: Peio Martinez eta Antonio Veloso-Fernández

- Argitaletxea: EHUko argitalpen zerbitzua

- ISSN: 0214-9001

- eISSN: 2444-3255

- Orrialdeak: 205-220

- DOI: 10.1387/ekaia.26141

Peio Martinez eta Antonio Veloso-Fernández EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultateko Kimika Fisikoa Saileko ikertzaileak dira.

Ekaia aldizkariarekin lankidetzan egindako atala.

The post Ura garbitzeko mintzak: funtzionamendua eta lortzeko era appeared first on Zientzia Kaiera.

Claudia Prieto: «Nahi nuke gure ikerketek erresonantzia magnetiko aurreraturako sarbidearen oztopoak murrizten lagun dezatela»