El misterioso caso del chuletón de mamut

El 13 de enero de 1951, el Club de Exploradores de Nueva York celebró su 47ª Cena Anual en el Hotel Roosevelt de esa ciudad. Esta organización reúne a investigadores de campo, a exploradores a la antigua, de los que buscan, recorren y estudian los lugares más desconocidos e inhóspitos del planeta. Si quieren conocer más sobre este Club vayan a su página web, merece la pena.

En esa 47ª Cena de 1951, el menú incluía, entre otras delicatesen gastronómicas, carne de mamut. Por cierto, no he conseguido averiguar la receta y, por eso, me he imaginado que sería un chuletón. Deseos personales, más que nada. En fin, según recuerdan Jessica Glass y su grupo, de la Universidad de Yale, la carne prehistórica se dijo que venía de un mamut encontrado en la isla Akutan, en Alaska, y lo habían descubierto dos miembros del Club: el padre Bernard de Rosencras Hubbard, conocido como el “Padre Glaciar”, jesuita y profesor de la Universidad de Santa Clara que, por cierto, está en Silicon Valley, California; y el capitán George Francis Kosco, de la Armada de Estados Unidos.

Varios periódicos difundieron el extraordinario menú y esa carne, miles de años congelada, capturó la imaginación del público y se convirtió en una leyenda que, todavía hoy, llena de orgullo al Club de Exploradores.

Fuente: Wikimedia Commons

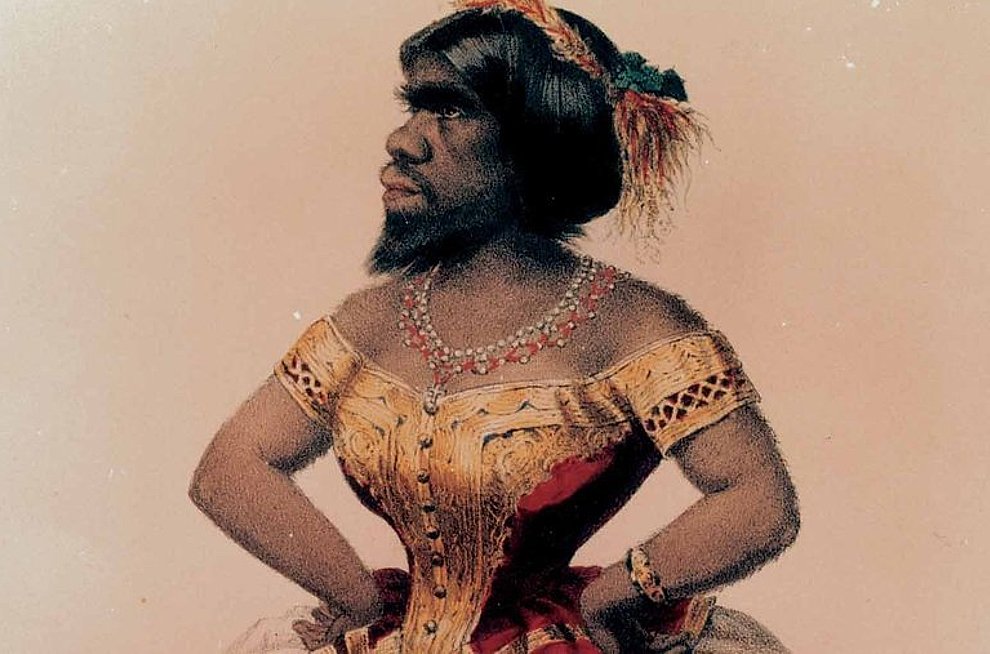

Fuente: Wikimedia CommonsToda esta historia podía haber quedado en una anécdota más bien chistosa y poco creíble pero Jessica Glass descubrió que una muestra de aquella carne, después de muchas vueltas, acabó depositada en el Museo Peabody de Historia Natural de la Universidad de Yale, su propia universidad. La guardó el empresario y comandante Wendell Phillips Dodge y se la entregó a Paul Griswold Howes, Conservador del Museo Bruce, de Greenwich, en Connecticut, que tenía que haber participado en la cena y no pudo por otros compromisos. Quizá Dodge pensaba que Howes quería probar la carne pero lo que hizo el Conservador del Museo fue ponerla en líquido fijador y depositarla en el Museo.

Y ahora encontramos otra de las incógnitas de la famosa cena. Howes escribió en la etiqueta que la carne era de Megatherium, el perezoso gigante de Sudamérica que se extinguió hace unos 10000 años, más o menos a la vez que los mamuts. La carne podía haber sido de mamut, aunque luego volveré sobre ello, pues se decía que procedía de Alaska y en Norteamérica hay restos del mamut Mammuthus primigenius; al Megatherium solo se le conoce de Sudamérica. Sería una sorpresa para los paleontólogos que apareciera en Alaska, en la isla Akutan, según aseguran las crónicas de aquella controvertida cena. No hay que olvidar que un magnífico ejemplar de megaterio se exhibe en el Museo Nacional de Historia Natural de Madrid, recibido directamente de Argentina a finales del siglo XVIII.

Pero fue el comandante Dodge el que, en la revista del Club de Exploradores, aclaró que todo había sido una broma. Aseguraba que había descubierto una “poción milagrosa” que transformaba una tortuga marina del género Chelonia, procedente del Océano Índico, en un perezoso gigante de las Aleutianas, en Alaska. Era la especie de tortuga marina Chelonia mydas, especie en peligro de extinción e ingrediente principal de la sopa de tortuga que, por cierto, también se incluía en aquel menú de 1951.

Cuando, entre otros medios de comunicación, el The Christian Science Monitor dio la noticia de la cena transformó el perezoso gigante en un mamut, lo que cautivó a los lectores, se extendió la noticia y así ha llegado hasta nosotros. Muchos años más tarde, en 2016, el periódico rectificó la noticia publicada en 1951.

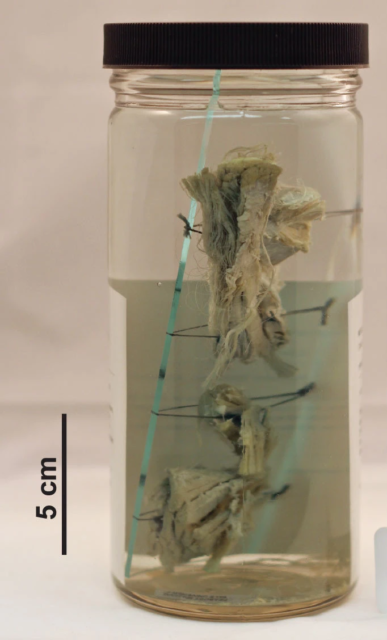

Muestra de la carne servida en la cena de 1951. Fuente: Yale Peabody Museum of Natural History

Muestra de la carne servida en la cena de 1951. Fuente: Yale Peabody Museum of Natural HistoryPero aquel trozo de carne, supuestamente de perezoso gigante, que guardó el comandante Dodge y entregó al Conservador Howes que, a su vez, lo depositó en el Museo Bruce, acabó en el Museo Peabody de la Universidad de Yale donde Jessica Glass y su grupo lo localizaron en 2014. Decidieron hacer una análisis de ADN para ver si era posible aclarar de qué animal procedía. El resultado apoya el escrito del comandante Dodge cuando confesó que la carne pertenecía a la tortuga marina Chelonia mydas. Y tortuga fue lo que cenaron aquella noche los miembros del Club de Exploradores de Nueva York.

Volvamos a los mamuts y su extinción. Son animales míticos que, desaparecidos hace unos 10000 años, es la especie más mencionada en una nueva línea de investigación que propone, con las técnicas que ahora conocemos de clonación y análisis de ADN, recuperar especies extinguidas. Por cierto, hay expertos que han calculado que unos 150 millones de mamuts pueden estar congelados y enterrados en la tundra de Siberia. Suponen una gran cantidad de material para obtener datos y facilitar la recuperación de la especie. Es lo que se llama des-extinción, en traducción directa y sencilla del térmico en inglés “de-extinction”. Se define como “el proceso para resucitar especies extinguidas”, tal como proponen Douglas McCauley y su grupo, de la Universidad de California en Santa Barbara.

No falta mucho para que esta des-extinción sea posible técnicamente, y así pasar de la ciencia ficción a la ciencia, pero los expertos se preguntan cómo elegir las especies a recuperar. Cuando McCauley revisa lo publicado hasta ahora, encuentra que las propuestas son, en general, referidas a animales, con solo el 3% proponiendo plantas. Entre las especies animales las propuestas son para animales grandes, con el 6% para mariposas y moluscos y, claro está, el 48% mencionan al mamut. No es un objetivo prioritario de la des-extinción recuperar el mamut para degustar su, seguramente, enorme y exquisito chuletón, pero, por favor, no me lo discutan, es una idea demasiado atractiva como para ignorarla. Idea “sexy”, afirmaría Philip Seddon, de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, en su escrito sobre la ecología de la des-extinción.

En una revisión más reciente sobre des-extinciones, publicada en 2018 por Ben Novak, de la Universidad Monash de Clayton, en Australia, se enumeran los proyectos que ahora están en marcha, aunque no hay muchas noticias sobre los resultados que se han obtenido hasta este momento. Los proyectos son siete y las técnicas más utilizadas son la clonación o los cruces controlados de variedades actuales para obtener características de las especies originales. Las especies que se busca des-extinguir son la cebra quagga, el uro, la tortuga gigante de la isla Floreana de las Galápagos, la paloma viajera de Norteamérica, el mamut lanudo, el gallo grande las praderas de Norteamérica y el moa de Nueva Zelanda.

El grupo de McCauley plantea la importancia de las consecuencia ecológicas de volver a colocar en el entorno especies que ya no están. Deben ser especies extinguidas, pero no desde hace mucho tiempo, para que el ambiente no haya cambiado demasiado, y, también, especies que puedan recuperar con rapidez los niveles de población que tenían antes de la extinción para que sus funciones en la ecología de la zona sea lo más parecidas a las originales.

Es evidente, como dice Philip Seddon, que pueden adaptarse mal a los entornos actuales que, es seguro, han cambiado de lo que eran en su época. No hay que olvidar la Hipótesis de la Reina Roja (Alicia a través del espejo, Lewis Carroll): hay que cambiar constantemente para permanecer en el mismo sitio pues este, en la historia de nuestro planeta, ya ha cambiado. Una especie extinguida es como si hubiera quedado detenida en su tiempo y, si se la des-extingue, llegará a un entorno diferente al que, quizá, no consiga adaptarse.

De todas maneras, algo se está haciendo para recuperar al mamut. El grupo de Hiromi Kato, de la Universidad Kinki, de Japón, ha hecho un primer intento utilizando la misma técnica que permitió la clonación de la oveja Dolly. Recuperaron núcleos de células de la piel y musculares de un mamut que había permanecido congelado unos 15000 años. Inyectan esos núcleos en óvulos de ratón de laboratorio a los que han retirado su núcleo y observan si los óvulos inician el desarrollo de estructuras que lleven a la división y a la formación de un embrión que, en su caso, será de mamut. Entre el 55% y el 67% de los óvulos trasplantados sobreviven pero ninguno inicia el proceso de formación del embrión. Un resultado negativo que ayuda a proponer hipótesis para solucionar este primer paso, aunque es un resultado muy interesante que se hayan conservado núcleos congelados durante 15000 años.

Yuka. Fuente: Wikimedia Commons

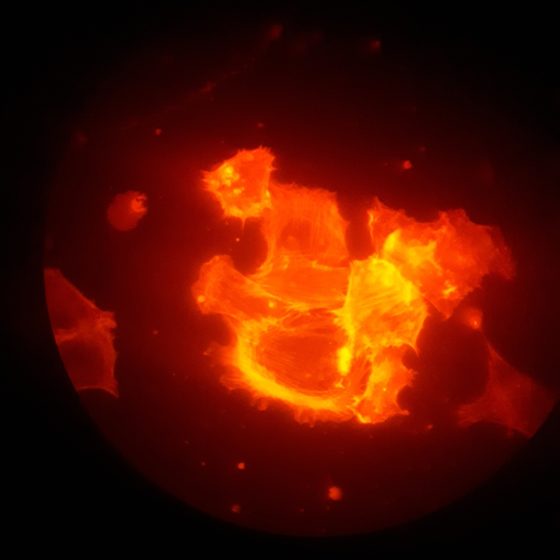

Yuka. Fuente: Wikimedia CommonsNuevos datos llegan desde la Universidad Kindai, en el Japón, y del grupo liderado por Kazuo Yamagata. Han utilizado tejido de un mamut congelado hace 28000 años en Siberia, al que han nombrado Yuka. Es músculo del que aíslan núcleos celulares con su genoma y los trasplantan a ovocitos de ratón. Detectan, por microscopía, como los ovocitos con núcleos de mamut se activan y comienzan los procesos habituales para dividirse. Sin embargo, los autores no confirman la formación de nuevas células. Es un método nuevo para evaluar la actividad biológica de núcleos celulares en especies extinguidas.

También empezamos a conocer el genoma del mamut. Webb Miller y sus colegas, de la Universidad del Estado de Pennsylvania, han secuenciado el ADN de dos mamuts que llevaban 18500 años congelados. Los primeros datos son prometedores y muestran, como se suponía, un origen cercano entre el mamut y el elefante africano lo que ha llevado a proponer que la técnica de trasplante de núcleos que utilizó Kato se debería aplicar sobre óvulos de elefante, no de ratón de laboratorio.

Hace unos años, en 2015, Beth Shapiro, de la Universidad de California en Santa Cruz, comunicó que el grupo de George Church, de la Universidad de Harvard, había conseguido insertar fragmentos de ADN de mamut en el genoma del elefante asiático, su pariente evolutivo vivo más cercano. Este resultado abre una nueva vía para la des-extinción de especies. Solo hay que recordar que en la película Jurassic Park se completaba el genoma de dinosaurios con el de rana y, así, conseguían la clonación de la especie extinguida. Church afirma que su objetivo es clonar elefantes con los genes del mamut que los adaptan a climas más fríos. Nunca se han publicado los resultados de Church.

Es curioso que hace unos años los debates sobre la clonación del mamut eran entre los entusiastas de la ciencia ficción y los medios de comunicación, y a menudo, en los más sensacionalistas. Ahora, en estos debates también intervienen los expertos en biología del desarrollo. Y, para ver cómo iba este debate, Pasqualino Loi y sus colegas, de la Universidad de Teramo, en Italia, revisaron las bases de datos con lo publicado hasta 2013. Fue sencillo pues, hasta esa fecha, solo un trabajo, el de Hiromi Kato que hemos comentado antes, se había publicado en 2009.

Pero, quien sabe, quizá en un futuro cercano no veamos al mamut por los campos pero, en cambio, encontremos su chuletón, o por lo menos su hamburguesa, en la estantería de los supermercados. Ya se produce carne en el laboratorio a partir de células musculares, según publican, en una revisión, Derrick Risner y sus colegas, de la Universidad de California en Davis. Sin embargo, sale muy cara, poco económica, quizá es más bien, por la poca y cantidad y el alto precio, una delicatesen de gourmet más que un producto popular. El futuro con chuletón de mamut sale muy caro, carísimo. Por ahora.

Referencias:

Church, G. M. 2013. Please reanimate reviving mammoths and other extinct creatures is a good idea. Scientific American 309: 12.

Glass, J.R. et al. 2016. Was frozen mammoth or giant ground sloth served for dinner at The Explorers Club? PLOS One 11: e146825

Kato, H. et al. 2009. Recovery of cell nuclei from 15000 years old mammoth tissues and its injection into mouse enucleated matured oocytes. Proceedings of the Japan Academy B 85: 240-247.

Loi, P. et al. 2014. Cloning the mammoth: A complicated task or just a dream? En “Reproductive Sciences in Animal Conservation”, p. 489-502. Ed. por W.V. Holt et al. Springer Science – Business Media. New York.

McCauley, D.J. et al. 2017. A mammoth undertaking: harnessing insight from functional ecology to shape de-extinction priority setting. Functional Ecology 31: 1003-1011.

Miller, W. Et al. 2008. Sequencing the nuclear genome of the extinct woolly mammoth. Nature 456: 387-390.

Novak, B.J. 2018. De-extinction. Genes doi: 10.3390/genes9110548

O’Carroll, E. 2016. Menu miscue: Yale study prompts mammoth newspaper correction. The Christian Science Monitor February 4.

Richmond, D.J. et al. 2016. The potential and pitfalls of de-extinction. Zoologica Scripta 45: 22-36.

Risner, D. et al. 2021. Preliminary techno-economic assessment of animal cell-based meat. Foods doi: 10.3390/foods10010003

Seddon, P.J. 2017. The ecology of de-extinction. Functional Ecology 31: 992-995.

Shapiro, B. 2015. Mammoth 2.0: will genome engineering resurrect extinct species? Genome Biology 16: 228.

Wikipedia. 2017. Mammoth. 25 November.

Wikipedia. 2021. Mammuthus. 19 enero.

Yamagata, K. et al. 2019. Signs of biological activities of 28.000-year-old mammoth nuclei in mouse oocytes visualized by live-cell imaging. Scientific Reports 9: 4050.

Sobre el autor: Eduardo Angulo es doctor en biología, profesor de biología celular de la UPV/EHU retirado y divulgador científico. Ha publicado varios libros y es autor de La biología estupenda.

El artículo El misterioso caso del chuletón de mamut se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Ana María Zubiaga – Naukas Pro 2019: La difícil búsqueda de terapias contra el cáncer

Fuente: Wikimedia Commons

Fuente: Wikimedia CommonsEl cáncer se está convirtiendo en la primera causa de muerte en el mundo desarrollado. Al tratarse de un fenómeno muy heterogéneo, al final es el resultado de una acumulación de mutaciones aleatorias, su investigación básica y las terapias para combatir sus distintas manifestaciones no es tarea fácil.

Ana María Zubiaga Elordieta es catedrática en el Departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal de la UPV/EHU. Licenciada en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias de la UPV/EHU en 1981 y doctorada por la misma universidad en 1986, realizó estancias postdoctorales en las universidades de Tufts y de Harvard (1986-1994), donde se especializó en el estudio de la regulación de los genes implicados en el desarrollo del cáncer. En 1995 se incorporó como profesora a la UPV/EHU. Su ámbito de investigación se encuentra en la confluencia de la biología y la genética del cáncer, liderando en la actualidad el grupo de investigación Biología molecular del cáncer.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Ana María Zubiaga – Naukas Pro 2019: La difícil búsqueda de terapias contra el cáncer se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Virginia Arechavala – Naukas Pro 2019: Buscando terapias para enfermedades poco frecuentes

- Inmunoterapia contra el cáncer

- La batalla contra el cáncer: la importancia de la alimentación

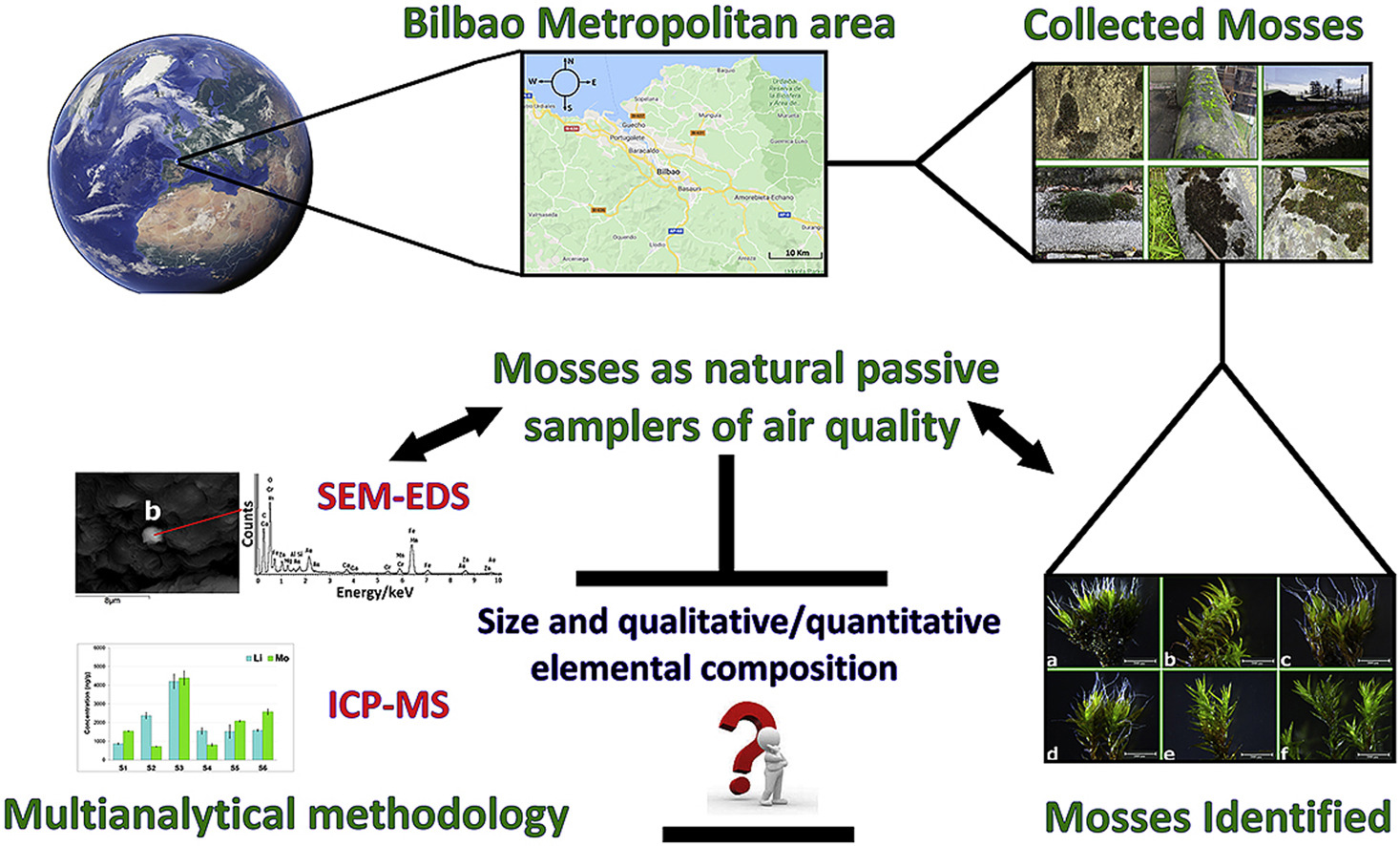

Métodos no destructivos para analizar muestras marcianas

El grupo de investigación IBeA de la UPV/EHU, experto en espectroscopía Raman, trabaja en el análisis de meteoritos con el objetivo de desarrollar estrategias analíticas no destructivas para próximas exploraciones de materiales de Marte por parte del rover ‘Perseverance’, cuya llegada al planeta rojo está próxima, y de materiales que lleguen a la Tierra recogidos por el rover ‘Rosalind Franklin’ tras la misión Mars Sample Return que se desarrollará a partir de 2026.

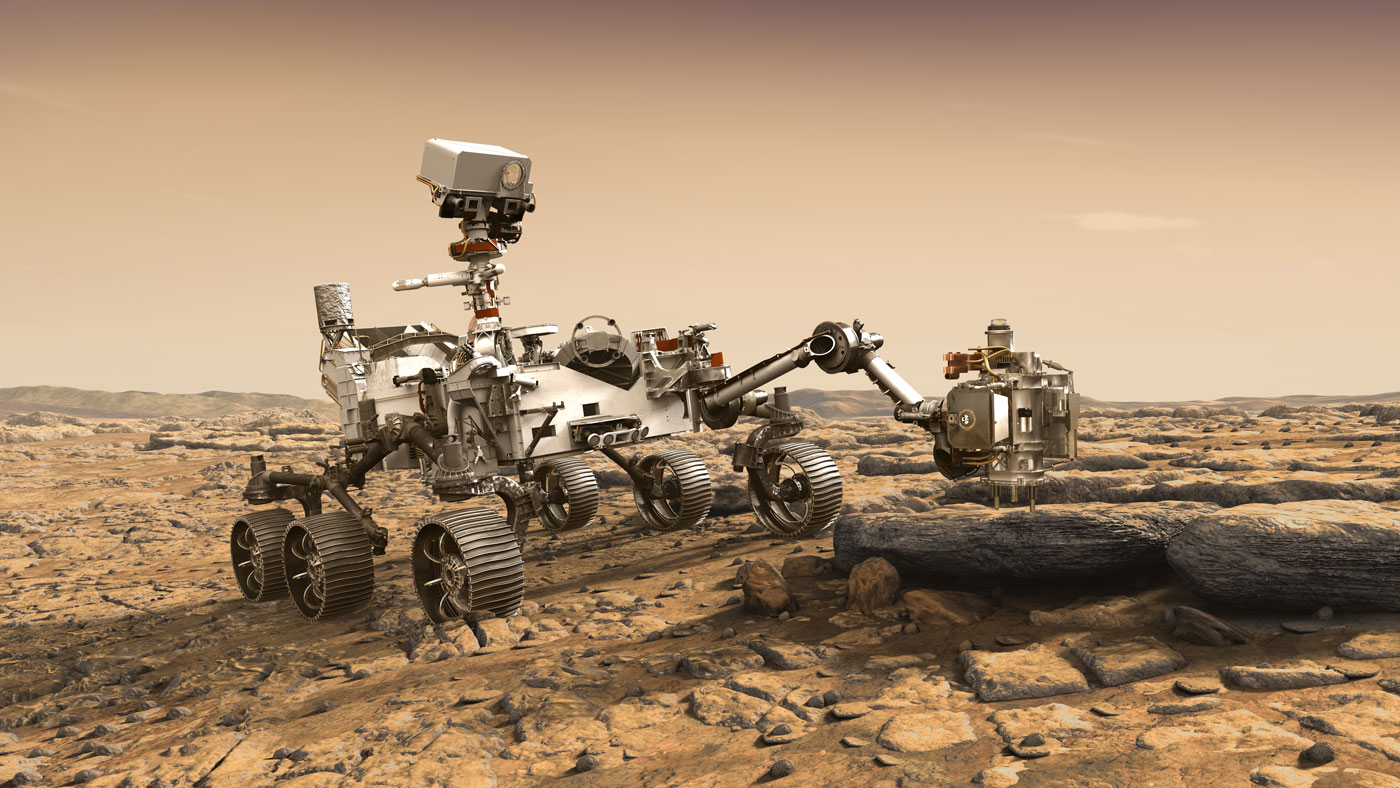

Mars 2020 Perseverance Rover. Fuente: NASA

Mars 2020 Perseverance Rover. Fuente: NASAEl Grupo de Investigación IBeA del Departamento de Química Analítica de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU participa en la misión espacial Mars2020 de la NASA, que está previsto que amartice en febrero de este año. Concretamente, el grupo ha participado en la construcción y verificación de la homogeneidad química de los patrones incluidos en la tarjeta de calibración del instrumento Supercam del rover ‘Perseverance’: «Hicimos unas pastillas perfectamente caracterizadas con los instrumentos que nosotros tenemos aquí, para tener constancia de que las mediciones de espectroscopia LIBS y Raman que realice SuperCam son correctas», explica la doctora Cristina García-Florentino. «La espectroscopia Raman es una técnica para determinar la composición molecular de las muestras desconocidas; es decir, no solo se puede llegar a saber, por ejemplo, si hay calcio, hierro, etc., sino en qué forma molecular se encuentran. Entonces podemos saber si hay calcita, yeso, etc. Se puede determinar la composición geoquímica del planeta», añade.

En paralelo, el grupo de investigación se afana con la caracterización de meteoritos, con dos objetivos: «Por una parte, para prepararnos para la información que pueda llegar de Marte gracias al rover ‘Perseverance’, y, por otra, para desarrollar estrategias analíticas no destructivas con las que caracterizar las muestras marcianas de la misión de retorno (Mars Sample Return mission) cuando lleguen a la Tierra». De hecho, hasta ahora, los meteoritos marcianos son las únicas muestras marcianas con las que se pueden desarrollar diferentes métodos de análisis. En ese sentido, en un reciente trabajo, el grupo ha propuesto una innovadora estrategia analítica no destructiva, como parte de las técnicas de análisis rápidas que podrían utilizarse con dichas futuras muestras.

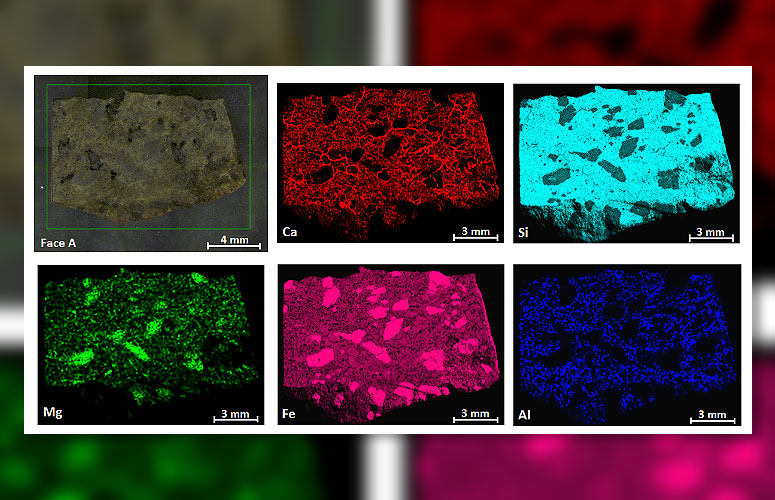

Distribución de algunos elementos químicos (Ca, Si, Mg, Fe, Al) en uno de los meteoritos marcianos analizados. Fuente: IBeA / UPV/EHU

Distribución de algunos elementos químicos (Ca, Si, Mg, Fe, Al) en uno de los meteoritos marcianos analizados. Fuente: IBeA / UPV/EHUPara demostrar sus capacidades, han aplicado su propuesta analítica «para caracterizar el meteorito marciano Dar al Gani 735 con el objetivo de identificar las alteraciones terrestres y no terrestres sufridas por el meteorito, como un complemento muy valioso a los análisis petrográficos más tradicionales», detalla García-Florentino.

En opinión de la investigadora, «este estudio muestra el potencial de la espectroscopia Raman como una técnica clave en las próximas nuevas exploraciones de materiales de Marte por parte del rover ‘Rosalind Franklin‘ (misión Exomars2022 de la ESA) y el rover ‘Perseverance‘ (Misión Mars2020 de la NASA), donde se han montado espectrómetros Raman por primera vez en una investigación extraterrestre de campo». La investigadora destaca la importancia de la técnica, “porque una vez que tengamos muestras traídas directamente de Marte, no podemos destruirlas para analizarlas en una primera fase de los estudios. Es importante estar preparados para cuando regresen las muestras marcianas, para obtener la máxima información posible de ellas, con el menor error e intentando destruir las muestras lo menos posible». No obstante, la doctora advierte de que el acceso a la información y a las muestras será difícil: «A ver si nos dejan tener acceso a las muestras; si les parece bien que las analicemos del modo que proponemos y con las técnicas que tenemos aquí». El grupo IBeA, mientras tanto, seguirá con su trabajo, «porque cada meteorito es un mundo; cada meteorito es totalmente diferente de otro».

Referencia:

C. García-Florentino, I. Torre-Fdez, P. Ruiz-Galende, J. Aramendia, K. Castro, G. Arana, M. Maguregui, S. Fdz. Ortiz de Vallejuelo, J. M. Madariaga (2021) Development of innovative non-destructive analytical strategies for Mars Sample Return tested on Dar al Gani 735 Martian Meteorite Talanta doi: 10.1016/j.talanta.2020.121863

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo Métodos no destructivos para analizar muestras marcianas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Grietas de desecación marcianas

- La impureza, por definición, de las muestras radiactivas

- Un método nuevo y muy potente para sintetizar un tipo de moléculas cíclicas

Conseguir ver, y quizás ayudar a entender, al SARS-CoV-2 usando electrones y mucho frío

Daniel E. Martínez-Tong

Llevamos más de un año conviviendo con el SARS-CoV-2, el virus causante de la enfermedad COVID-19. En este camino, la comunidad científica ha realizado miles de investigaciones, con el objetivo de entender con lujo de detalles todos los aspectos médicos, biológicos, físicos y químicos de este inesperado huésped. Sin embargo, hasta hace pocas semanas no contábamos con una imagen real del virión, es decir, una reproducción microscópica conseguida a través de un único experimento y una única muestra. Todas las imágenes que se habían mostrado hasta el momento en publicaciones científicas y notas de prensa eran representaciones artísticas, modelos obtenidos a partir de simulaciones computacionales, o imágenes microscópicas de múltiples muestras y ensayos.

Ahora, a finales de enero de 2021, un consorcio de investigación integrado por personal científico de la Universidad Tsinghua (China), la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Adbalá (KAUST, Arabia Saudí) y la empresa Nanographics (Austria), ha presentado ante el mundo la primera imagen tridimensional de un único virión de SARS-CoV-2. Esta proyección de alta resolución en tres dimensiones permite tener evidencia experimental de cómo es la geometría de los distintos componentes del SARS-CoV-2. Esta información es de máxima importancia a la hora de estudiar cómo podrían llegar a ser las interacciones físicas entre el virus y sus alrededores, en particular con el sistema inmune.

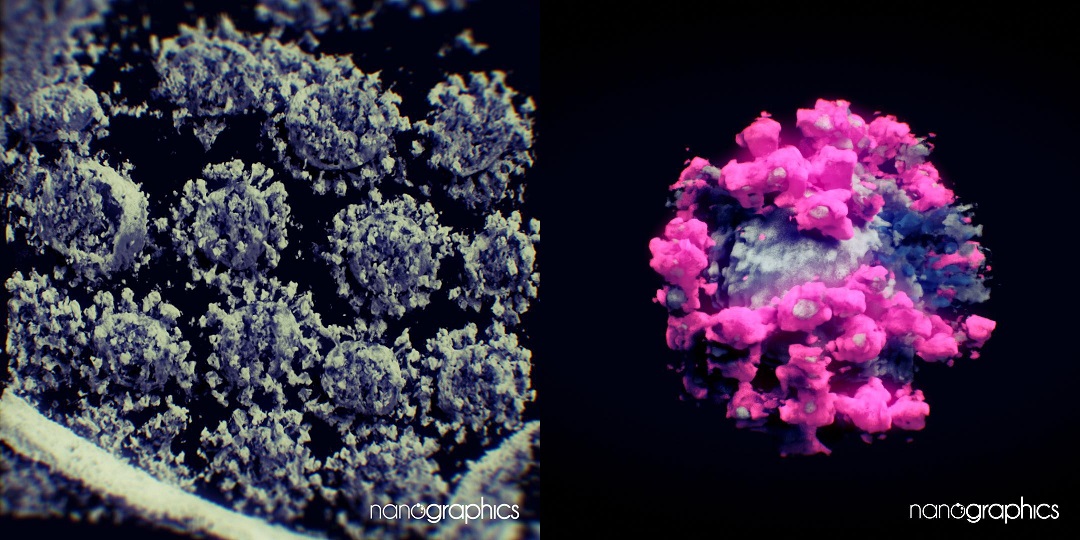

Imágenes de tomografía crioelectrónica del SARS-CoV-2. (Izq) Imagen de un conjunto de viriones. (Der) Imagen de un único virión, en falso color. Fuente: Nanographics GmbH

Imágenes de tomografía crioelectrónica del SARS-CoV-2. (Izq) Imagen de un conjunto de viriones. (Der) Imagen de un único virión, en falso color. Fuente: Nanographics GmbHPara conseguir la imagen del virión, el consorcio empleó la metodología experimental llamada tomografía crioelectrónica (cryo-ET, por sus siglas en inglés). Esta es una de las técnicas de imagen más importantes a día de hoy, hasta el punto que fue seleccionada como la metodología experimental más importante en el año 2015 por la revista Nature, y sus creadores fueron galardonados con el Premio Nobel de Química en el año 2017. De manera general, cryo-ET funciona de forma similar a otras tecnologías ampliamente usadas para diagnósticos médicos hoy en día, como la tomografía computarizada o las imágenes por resonancia magnética, donde se hacen reconstrucciones tridimensionales a partir de un conjunto de imágenes en dos dimensiones. Sin embargo, de forma particular, cryo-ET permite visualizar tanto la superficie como el interior de objetos con tamaños tan pequeños como unos pocos nanómetros. Esto hace posible obtener información sobre complejos macromoleculares a la escala del nanómetro, y por tanto estudiar orgánulos y biomoléculas dentro de células. Además, esta tecnología permite estudiar a las moléculas en su ambiente natural; es decir, donde existe la funcionalidad biológica.

La metodología detrás de cryo-ET es fundamentalmente la misma que para cualquier otra técnica de tomografía. Primero, se realizan imágenes de un volumen del material, en este caso de un virión, desde distintos ángulos. Luego, este conjunto de imágenes se procesan computacionalmente para obtener una proyección tridimensional. No obstante, para poder conseguir imágenes de estructuras de tan solo algunos nanómetros de tamaño, y en un estado de funcionalidad biológica, cryo-ET hace uso de las siguientes condiciones. Para empezar, la muestra debe ser congelada muy rápidamente, generalmente usando etano o propano líquido. Así, el material a investigar queda “fijado” en un estado similar al de su funcionalidad biológica. A continuación, la muestra congelada se secciona, es decir, se corta en rebanadas muy finas; de pocos nanómetros de espesor. Para ello se suele usar un haz de iones focalizados, que permite hacer cortes muy finos y precisos.

Las rebanadas del material congelado se introducen en un microscopio electrónico de transmisión. Esta clase de microscopios permite visualizar objetos con dimensiones cercanas al átomo, gracias al uso de electrones. Dentro del microscopio, la muestra se gira para capturar imágenes desde tantos ángulos como sea posible. Finalmente, las imágenes se alinean y juntan usando técnicas computacionales para reconstruir una proyección tridimensional. Así, es posible obtener un modelo 3D de la muestra, tan preciso como cada captura de imagen haya sido. Es importante aclarar que las imágenes que se obtienen, y que muchas veces se muestran en publicaciones y prensa, son de “falso color”. Esto quiere decir que el equipo de investigación ha decidido ponerle los colores que consideró adecuados para la interpretación de la imagen por la comunidad científica y su presentación al público en general. Esto se debe a que los electrones son partículas [*] de tamaño muy pequeño (menores que un átomo), que los seres humanos no somos capaces de ver con nuestros ojos.

Las imágenes de alta calidad como la generada para el SARS-CoV-2 deben considerarse de alto impacto, trabajo arduo, y mucha destreza, porque consiguen superar muchos de los desafíos actuales que presenta la técnica de cryo-ET. Por ejemplo, la preparación de la muestra dista de ser un proceso sencillo. Hay que congelar tan rápidamente que no se formen cristales de hielo y mantener ese estado durante todo el proceso. También es importante considerar que la interacción entre los electrones y la muestra puede causar daños por irradiación. Para solucionar este problema, una alternativa consiste en disminuir la energía de los electrones que llegan al material. Sin embargo, esto trae como consecuencia la obtención de imágenes ruidosas o poco definidas. En este punto la reconstrucción por ordenador juega un papel fundamental. Usando algoritmos de corrección sofisticados es posible acentuar las diferentes características de una estructura, incluso cuando se obtienen imágenes ruidosas.

Más allá de imágenes de alta resolución, en los últimos años cryo-ET ha permitido investigar la patología celular y molecular de las enfermedades. Por ejemplo, en el caso particular del SARS-CoV-2, el año pasado el grupo de la Universidad Tshinghua usó esta técnica para estudiar la arquitectura molecular del virus, permitiendo entender cómo era posible que una cápside pequeña (~80 nm de diámetro) fuera capaz de encapsular alrededor de 30 kilobases de ARN (Yao et al., Cell, Vol 138, pp. 730-738, 2020). De manera complementaria, en otra publicación científica reciente, una colaboración entre equipos de investigación en Heilderberg (Alemania), consiguió caracterizar la estructura y replicación de este virus, usando cryo-ET (Kelin et al., Nature Communications, Vol 11, 5885, 2020). Estos ejemplos son solo una muy breve muestra de la gran capacidad que esta técnica puede tener en el estudio de sistemas biológicos y de cómo la microscopía, más allá de imágenes, puede proveer información detallada y precisa acerca del comportamiento de materiales y sistemas.

Nota:

[*] También podemos considerar a los electrones como ondas, con una longitud de onda muy pequeña.

Sobre el autor: Daniel E. Martínez-Tong es investigador postdoctoral Juan de la Cierva en la Facultad de Química de la UPV/EHU (Donostia) y en el Centro de Física de Materiales (UPV/EHU-CSIC).

El artículo Conseguir ver, y quizás ayudar a entender, al SARS-CoV-2 usando electrones y mucho frío se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Cómo conseguir que la vacuna del cólera no necesite cadena de frío

- Cómo conseguir que la superhidrofobia dure

- Usando ADN para sintetizar nanoestructuras de oro

3 segundos

3 SEGUNDOS

Es el tiempo que tarda la luz en atravesar 900 000 kilómetros, el tiempo que necesita una bala para recorrer un kilómetro. El tiempo de un respiro. El tiempo de una lágrima, de una explosión, de un SMS.

3 SEGUNDOS

Es un enigma mudo en el que se superponen personajes y pistas. ¿Cuál es la relación entre este avión, este disparo, este estadio? Al lector le toca reconstruir este rompecabezas.

3 SEGUNDOS

Es un relato que se lee en forma de libro, pero también de otra manera, en versión digital. Son varias maneras de experimentar el espacio-tiempo a través de un vertiginoso zoom gráfico.

Así presentaba en 2011 la editorial francesa Delcourtsu tebeo 3” (3 segundos), una novela gráfica sin palabras del conocido historietista Marc-Antoine Mathieu.

En 2012, Ediciones Sins Entido “traducía” el cómic a castellano. Y debía traducirse porque, aunque no hay diálogos, se incluyen algunos textos dentro de ciertas viñetas.

¿Cuál es el argumento de esta novela? El tebeo es un enorme rompecabezas en el que se trata de descubrir lo que está sucediendo en esos 3 segundos en los que la luz recorre 900 000 km. La luz sale de un satélite artificial y llega a una habitación. Tras múltiples reflejos, sobrevuela la ciudad. La luz llega a un avión, a un estadio de fútbol, regresa a la Luna, rebota en una sonda espacial situada sobre nuestro satélite y, de regreso a la Tierra, pasa de nuevo por la primera habitación que había visitado. Pero, tras esos 3 segundos y tras esos múltiples reflejos, al volver y observar la escena desde otro ángulo, ya no se percibe lo mismo que advertía al principio.

Los personajes de la novela no dialogan. Pero algunas viñetas incorporan pistas escritas; a veces son las noticias incluidas en las páginas de algún periódico o algún cartel o anuncio adherido a una pared. Estos indicios son esenciales para comprender la trama de 3 segundos.

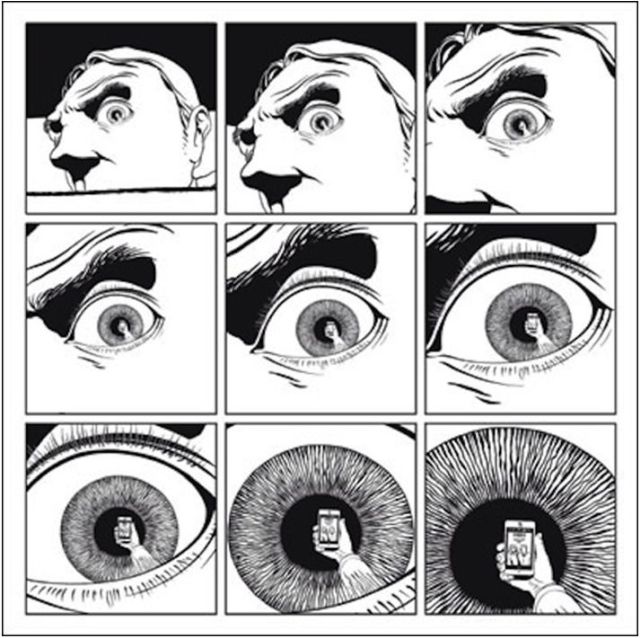

Cada plancha del cómic consta de nueve viñetas organizadas en tres filas: cada fila representa la misma imagen a la que se le va aplicando un zoom. Se ve aparecer entonces un objeto reflectante en el que la luz rebota y toma una trayectoria diferente para mostrar otra faceta de la acción.

La información ofrecida es poliédrica: las imágenes –la luz que realiza su recorrido– rebotan en un espejo, un teléfono móvil, una pantalla de ordenador, el cristal de unas gafas, un reloj, el cristalino de un ojo, un jarrón, el objetivo de una cámara, una ventana, la superficie de una estatua, un anillo, un jarrón, la dentadura de oro de un hombre, la superficie de un CD, unos cubiertos o una lágrima… Con cada reflejo, se muestra un punto de vista diferente que permite comprender un matiz distinto de la acción, un detalle que antes permanecía oculto.

La historia comienza con una pistola que está a punto de dispararse y prácticamente termina cuando ese disparo ya se ha realizado. El transcurso del tiempo se muestra a través del arma aún humeante. Desde esa habitación –visitada por segunda vez–, la luz se dirige a una galería de arte situada justo enfrente. Allí, el artista Otto Spiegel [1] presenta su obra Reflexion Works. Entre las personas que visitan la exposición destaca un hombre vistiendo una chaqueta en la que aparece escrita la palabra Something –algo–. Sostiene un espejo en cuyo dorso se lee la palabra Anything –cualquier cosa–. Está orientado hacia un segundo espejo que nos dirige hacia la luz absoluta…

La trama gira en torno al mundo del fútbol y la política. Se “habla” de un escándalo financiero, de un futbolista que desea luchar contra la corrupción, de un disparo, de un avión que explosiona en pleno vuelo… ¿Qué está sucediendo realmente? ¿Tienen alguna relación esos acontecimientos?

El cómic en papel se complementa con una la versión electrónica en la que se ofrece una animación de este impresionante zoom. En la versión digital es posible acelerar o frenar el zoom, detener la animación o recorrerla en sentido inverso para detectar algún detalle que pueda proporcionar una pista diferente y reveladora. Para acceder a ella es preciso disponer de una clave que aparece en el cómic impreso.

El siguiente video muestra un collage que da algunas pistas sobre esta novela de intriga en la que las matemáticas y la física está muy presentes a través de este impresionante juego de reflejos.

Notas:

Esta anotación es una versión revisada de una reseña publicada en DivulgaMAT.

[1] Otto Spiegel es el protagonista de Otto. L’homme réécrit (2016), otra de las interesantes propuestas de Marc-Antoine Mathieu, de la que ya hablamos en este Cuaderno. Recordemos, por cierto, que Spiegel significa ‘espejo’ en alemán. Además, Otto es un palíndromo, una palabra obtenida por simetría especular, por medio de un reflejo.

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad

El artículo 3 segundos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- ¿Cuántas bolas contiene el jarrón al mediodía?

- 100 000 000 000 000 poemas

- El diablo y Simon Flagg, una lectura ligera para el verano

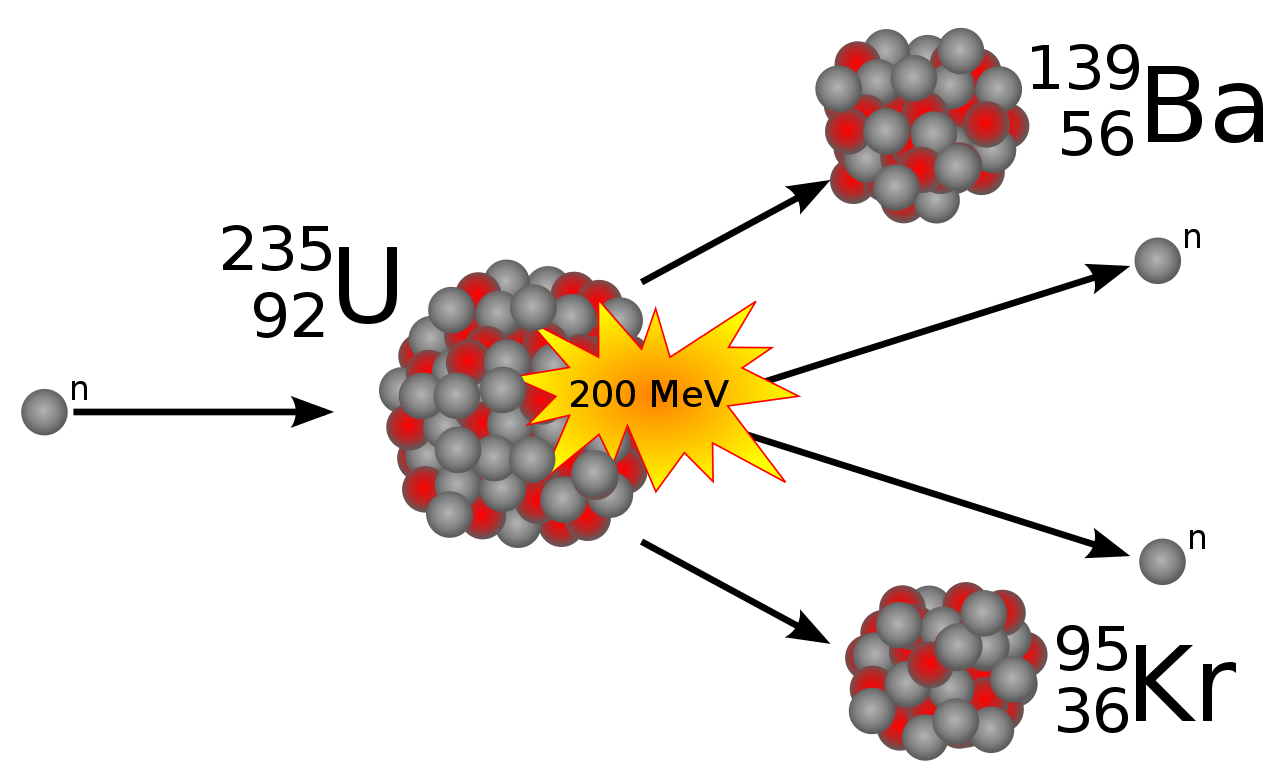

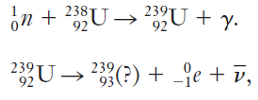

Fisión nuclear (2): el núcleo se parte en dos

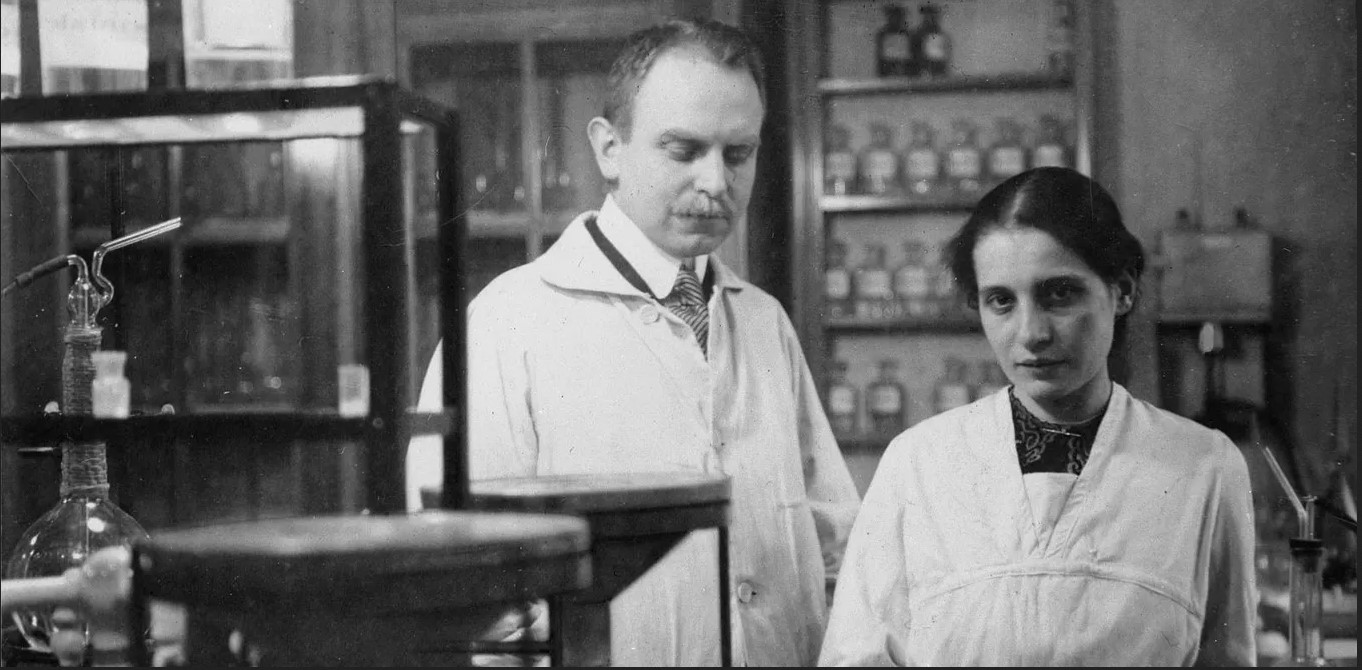

Otto Hahn y Lise Meitner.

Otto Hahn y Lise Meitner.En los experimentos con el bombardeo de uranio con neutrones se encontraron muchas periodos de semidesintegración radiactiva diferentes para la radiación procedente del objetivo, pero los intentos de identificar estos periodos de semidesintegración con elementos concretos solo llevaron a una confusión enorme.

La razón de la confusión se encontró a finales de 1938 cuando Otto Hahn y Fritz Strassmann, dos químicos, demostraron definitivamente que uno de los supuestos elementos transuránidos tenía las propiedades químicas de un isótopo de bario (bario-139), con un periodo de semidesintegración de 86 minutos. Otro nucleido resultante del bombardeo de neutrones de uranio se identificó como lantano-140, con un periodo de semidesintegración de 40 horas.

La producción de los núclidos bario-139 y lantano-140 a partir del uranio, un nucleido con número atómico 92 y una masa atómica promedio de 238, requería un tipo desconocido de reacción nuclear, en la que el núcleo pesado se divide casi por la mitad. Hasta ese momento nadie sospechaba que pudiese existir algo así.

Sin embargo, estos dos nucleidos no podían ser dos mitades, ya que la suma de sus números atómicos y masas excedía a las del uranio. Quizás el bario y el lantano fueran cada uno solo uno de los dos productos de dos procesos de división diferentes del uranio. Si unos procesos de escisión así tenían lugar realmente, también debería ser posible encontrar “la otra mitad” de cada escisión, es decir, encontrar otros dos nucleidos con masas entre 90 y 100 y números atómicos de aproximadamente 35.

De hecho, Hahn y Strassmann pudieron encontrar en el material objetivo un isótopo radiactivo de estroncio (Z=38) y uno de itrio (Z=39) que cumplían estas condiciones, así como isótopos de criptón (Z=36) y xenón (Z=54). A partir de la evidencia química quedaba claro que el núcleo de uranio, cuando se bombardea con neutrones, puede dividirse en dos núcleos de masa atómica intermedia.

Aunque Hahn y Strassmann demostraron que sí aparecían isótopos de masa intermedia, dudaron a la hora de afirmar que el núcleo de uranio podía dividirse, una idea demasiado revolucionaria. En su informe al respecto, fechado el 9 de enero de 1939, dijeron:

Sobre la base de estos experimentos presentados brevemente, debemos, como químicos, realmente cambiar el nombre del esquema ofrecido anteriormente y colocar los símbolos Ba, La, Ce en lugar de Ra, Ac, Th. Como químicos nucleares con estrechos vínculos con la física, no podemos decidir dar un paso tan contrario a toda la experiencia existente en la física nuclear. Después de todo, una serie de extrañas coincidencias pueden haber conducido, quizás, a estos resultados.

Uno de los posibles procesos de fisión nuclear del uranio-235. Fuente: Wikimedia Commons

Uno de los posibles procesos de fisión nuclear del uranio-235. Fuente: Wikimedia CommonsEl paso que Hahn y Strassmann, como químicos, no se atrevieron a dar fue entendido como lógicamente necesario y dado por dos físicos, Lise Meitner y su sobrino Otto R. Frisch, el 16 de enero de 1939, ambos entonces exiliados en Suecia, forzados por la situación de Alemania. Sugirieron que el neutrón incidente provoca una desintegración del núcleo de uranio en «dos núcleos de aproximadamente el mismo tamaño», un proceso que llamaron fisión nuclear por analogía con la división biológica, o fisión, de una célula viva en dos partes.

Al comparar la baja energía de enlace promedio por nucleón del uranio con la energía de enlace promedio por nucleón más alta de los productos, predijeron que los fragmentos tendrían una energía cinética alta como resultado del exceso de energía emitida en el proceso de fisión. Esto pronto se comprobaría experimentalmente.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Fisión nuclear (2): el núcleo se parte en dos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Fisión nuclear (1): los elementos transuránidos

- Energía de enlace nuclear y estabilidad

- El núcleo atómico

Maneras de mirar un bosque

Agustín Rubio Sánchez y Rafael Calama Sainz

Bosque de Oma, en la Reserva de la Biosfera Urdaibai, Bizkaia. Las pinturas son obra de Agustín Ibarrola entre los años 1982 y 1985. Fuente: Shutterstock / Juan Carlos Muñoz

Bosque de Oma, en la Reserva de la Biosfera Urdaibai, Bizkaia. Las pinturas son obra de Agustín Ibarrola entre los años 1982 y 1985. Fuente: Shutterstock / Juan Carlos Muñoz

La palabra bosque nos trae a la cabeza diferentes conceptos, diferentes imágenes en función de cuál sea nuestra experiencia personal con este elemento natural.

Para el urbanita medio, un bosque siempre evoca imágenes de grandes árboles, normalmente de hoja ancha y caduca, en cuyo bucólico interior hay setas de bonitos colores, grandes y llamativas flores.

Los habitantes de las ciudades tienden a identificar estas masas con un aspecto general siempre verde, frondoso, al que el otoño añade elementos que aumentan su belleza, con una diversidad de colores –del rojo al amarillo, pasando por todo tipo de pardos– asociada a la caída de la hoja. Estas potentes imágenes visuales aumentan la sensación de que los bosques son un potente imán al que no solo nos gustaría acudir algún día del fin de semana, sino continuamente.

Sin embargo, los habitantes del medio rural, que extraen de los bosques los recursos que necesitan para vivir, ven en ellos un medio duro, frío en unas épocas, muy caluroso en otras. Es el lugar donde pueden acarrear leñas para calentarse o para cocinar; maderas para construir sus viviendas o los habitáculos para su ganado, delimitar los prados para este ganado, o elaborar toneles u otras herramientas necesarias para su quehacer diario.

Estas personas perciben el bosque como un lugar donde poder recoger castañas, nueces, bellotas, setas u otros productos, bien para consumo propio, para venta a terceros, o para alimento y cama de su ganado. Ven animales que pueden ser amenazas para ellos o su familia o piezas fundamentales para su supervivencia.

Imagen de un hayedo del norte de la península ibérica. Fuente: Oscar F. Hevia / Flickr, CC BY-NC-ND

Imagen de un hayedo del norte de la península ibérica. Fuente: Oscar F. Hevia / Flickr, CC BY-NC-NDLos bosques en el entorno rural mediterráneo

Las personas que viven en el medio rural español, además, introducen unos muy particulares, pero muy diferentes, matices. En el mundo mediterráneo, los árboles mayoritariamente no son de hoja ancha ni caduca –al menos anualmente–. Los árboles, perfectamente adaptados a los rigores del entorno, no suelen presentar portes muy grandes, ni ser muy derechos.

Las setas en realidad no suelen ser muy llamativas. Las plantas tienen un período de floración muy breve. Y lo que es más perentorio de todo, la mayoría de estas plantas están verdes unas semanas en primavera y otras pocas en otoño. La intensa sequía del verano y los fríos del invierno imponen dos parones en la actividad vegetativa que ralentiza los procesos y mantiene apagado el fulgor de los bosques mediterráneos.

La población rural en España siente el ámbito forestal, aún en estas circunstancias, como una oportunidad para trabajar y obtener ingresos. Variables que todo el mundo entiende como imprescindibles para subsistir.

El conocimiento que tiene del territorio y de los usos culturales del mismo, la convierten en un valioso capital humano para aprovechar los recursos de manera local y sostenible, y por tanto en los principales valedores del territorio.

Las personas que tienen una segunda residencia en un bosque o en sus inmediaciones lo entienden como un elemento paisajístico que forma parte de su personal relación con la naturaleza de una manera muy intensa. Una vez instalados, se convierten en robustos defensores del entorno, muy concernidos porque no se lleven a cabo nuevas tropelías y que se mantenga ese statu quo que han elegido para formar parte de su particular historia. Cuando llega el verano, sienten la continua amenaza de los grandes incendios que tan complicados son de detener a tiempo.

Distintas percepciones

Por lo tanto, si preguntamos a una persona que regenta la alcaldía de un pueblo, a un profesional vinculado a la extracción de madera de la zona, a un ganadero o ganadera, a un agente turístico, a un propietario o propietaria de una finca de caza, o a un habitante de la ciudad aficionado al senderismo sus visiones de lo que es un bosque pueden ser radicalmente diferentes.

Todos ellos forman parte de la misma sociedad que, en el año 2021, desea que los estándares de calidad de vida en el medio rural sean los mismos que los de los habitantes de las ciudades. Según proyecciones de Naciones Unidas, en 2050 el 68 % de la población mundial acabará por concentrarse en las urbes, si no hay políticas que reviertan la tendencia.

Además, en esta sociedad del siglo XXI están apareciendo nuevas áreas de interés asociadas a los bosques como son formas distintas del uso recreativo, la preservación y conservación de la biodiversidad y la capacidad de actuar como sumideros de carbono. Aspectos emergentes que han aparecido y se van a quedar integrados de manera indefectible ya para siempre en la gestión de estos espacios.

Bosques en La Gomera (islas Canarias). Fuente: Jörg Bergmann / Flickr, CC BY-NC-ND

Bosques en La Gomera (islas Canarias). Fuente: Jörg Bergmann / Flickr, CC BY-NC-NDDiferentes miradas, un mismo bosque

A pesar de tan distintas concepciones, el bosque –entendido en sentido amplio como sitio poblado de árboles, arbustos, matas y herbáceas–, o el monte –siguiendo la terminología latina que dividía el territorio en urbs, ager y mons– es uno solo.

Como ocurre desde el inicio de las culturas que han poblado el planeta, el bosque sigue siendo una reserva de alimentos, de fibras, materiales constructivos y energéticos, que las distintas sociedades han ido extrayendo con mejor o peor fortuna, según les han ido haciendo falta unos u otros recursos naturales. Hasta el punto de que, históricamente, la superficie ocupada por los bosques ha ido cediendo su territorio en favor de la superficie agrícola, tal y como hoy sigue ocurriendo en determinados lugares del planeta.

Según datos de la Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020 realizada por la FAO , los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre, lo que equivale a 4 060 millones de hectáreas. El orden de magnitud de esta cifra debería bastar para darnos cuenta de la importancia que tienen los bosques como moduladores del ciclo hidrológico, como retenedores de suelo frente a la erosión, o como hábitats para la biodiversidad.

Las masas forestales contienen 60 000 especies de árboles diferentes, albergan el 80 % de las especies de anfibios, el 75 % de las especies de aves y el 68 % de las especies de mamíferos de la Tierra. Constituyen pues uno de los elementos más importantes de la biosfera y el principal reservorio de biodiversidad de este planeta.

Pero los bosques también resultan fundamentales desde un punto de vista socio-económico. Cerca de 1 600 millones de personas – más del 25 % de la población mundial– dependen directamente de los recursos forestales para subsistir. Obtienen de los bosques alimento, materias primas e ingresos económicos. Por ejemplo, uno de cada tres hogares del mundo depende de la leña como combustible para cocinar y unos 764 millones de personas utilizan combustible de leña para hervir el agua y depurarla.

Cambios en los bosques causados por el hombre

El principal riesgo al que se enfrentan los bosques a nivel mundial es la deforestación. Si bien es verdad que determinadas regiones tropicales sufren altas tasas de deforestación (principalmente por la conversión de sus áreas en terrenos agrícolas), en regiones templadas, y debido al abandono del medio rural, se está produciendo un aumento de la superficie forestal, por lo que en global la tasa de deforestación se está reduciendo.

En España, la superficie forestal (es decir, lo que estrictamente no es agrícola ni urbano) ocupa 26,28 millones de hectáreas, lo que supone el 52 % del territorio nacional. Su superficie arbolada aumenta con una tasa anual de 2,19 %. Después de Suecia y Finlandia, España es el tercer país de Europa con mayor superficie forestal arbolada (en torno a 18 millones de hectáreas).

El resto de la superficie española, aunque desarbolada, presenta formaciones vegetales (matorrales, herbáceas, etc.) de importancia por su biodiversidad, por su biomasa o por la labor de fijación de carbono que realizan.

Según el avance del Informe de la situación de los bosques y el sector forestal en España (ISFE 2017), en nuestro país apenas existen bosques primarios (no intervenidos) debido a actividad humana sobre el territorio durante siglos.

En cuanto a las especies que nos encontramos, el 55,5 % de la superficie forestal arbolada está ocupada por especies de frondosas, el 37 % por especies de coníferas y el 7,5 % restante está ocupado por masas mixtas.

Los bosques y otras formaciones vegetales en España constituyen un importante hábitat para la biodiversidad, ocupando el 68 % de la superficie terrestre protegida y albergando 615 especies silvestres bajo el régimen de protección especial (40,2 % de ellas son aves y 27,6 % son especies de flora).

Aprovechamiento forestal y económico

En los bosques españoles crecen anualmente 45 millones de metros cúbicos de madera; cifra tres veces superior a la cuantía que es aprovechada (15 M m³/año). Estos datos se contraponen con las necesidades de importación que tiene España en prácticamente todos los productos forestales de origen maderable (carbón vegetal, astillas, madera aserrada, residuos de madera, pasta de papel, etc.).

Desde el punto de visto económico, el aprovechamiento maderero de los bosques supone un ingreso cercano a los 840 M€/año, y con gran potencialidad de expansión.

Además, aparte de la madera, los bosques españoles son proveedores de otros productos de gran valor económico, como el corcho, la resina, piñones y castaña, o los hongos, que llegan a suponer ingresos en torno a 500 M€/año. Por último, los bosques son generadores de otros servicios, como el recreo, paisaje, la fijación de suelos y la protección de cabeceras de cuenca.

Este artículo ha sido escrito en colaboración con Sergio de la Cruz, director técnico del Foro de Bosques y Cambio Climático.

Sobre los autores: Agustín Rubio Sánchez es catedrático de ecología y edafología, Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Rafael Calama Sainz es científico titular en Centro de Investigación Forestal, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo Original.

El artículo Maneras de mirar un bosque se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Pigmentos y fotones: la ciencia detrás de los colores otoñales del bosque

- Metamorfosis criogénica de la rana del bosque

- La humanidad ante su propia extinción

El SARS-CoV-2 en el mundo animal

El visón americano (Neovison vison) se cría mundialmente por su interés peletero. Fuente: Peter Trimming / Wikimedia Commons

El visón americano (Neovison vison) se cría mundialmente por su interés peletero. Fuente: Peter Trimming / Wikimedia Commons17 millones de visones, la práctica totalidad de los criados en granja para la industria peletera, estuvieron a punto de ser sacrificados en Dinamarca hace unas semanas. Algunos trabajadores se habían contagiado con SARS-Cov-2 procedente de los animales y los coronavirus se habían extendido a la población general. El incidente mostró algunas de las consecuencias que se pueden derivar del hecho de que los animales de granja se puedan contagiar de coronavirus y, lo que es tan o más importante, que puedan transmitirlo a los seres humanos.

Antes que en Dinamarca, ya se habían registrado contagios de visones en granjas holandesas. Y estos no son los únicos animales que sabemos se contagian. Mascotas, como gatos y perros también pueden hacerlo: se ha detectado ARN viral en dos perros en Hong-Kong y un gato en Bélgica con síntomas respiratorios y digestivos. En gatos y hurones infectados experimentalmente se ha observado replicación activa del virus en las vías respiratorias; y también en perros, aunque de forma mucho más suave. Al analizar un centenar de gatos en Wuhan (China) tras el comienzo del brote inicial de la COVID-19, se había observado que un 14% tenían anticuerpos frente a SARS-Cov-2, en mayor concentración si habían convivido con personas enfermas. Y hasta leones, tigres y gorilas se han llegado a contagiar en zoos. De las observaciones anteriores se deduce que los gatos pueden transmitirlo a otros gatos, y también que entre hurones se puede producir contagio.

Hasta ahora se han identificado sesenta especies susceptibles de contagio por este virus; entre ellas están murciélagos, hurones, gatos, leones, tigres, mapaches japoneses, perros, visones, hámsters y gorilas. Probablemente también lo son chimpancés, orangutanes, pumas, panteras y zorros. Y quizás lo sean vacas, cabras, ovejas, caballos, orcas, y calderones; así como reptiles -aves incluidas- y peces incluso.

Por el contrario, probablemente no son susceptibles jabalíes, cachalotes y ratas. Y sabemos que no lo son los ratones domésticos. Tampoco se ha observado replicación activa del virus tras su inoculación artificial en cerdos, gallinas y patos.

Los murciélagos constituyen, a estos efectos, un grupo de mamíferos de especial interés. La hipótesis más aceptada en este momento con relación al origen del SARS-CoV-2 es la que lo sitúa en una especie de murciélagos, aunque probablemente transitó por otra diferente, quizás el pangolín, antes de llegar a las personas. Que el origen del coronavirus SARS-CoV-2 esté en los murciélagos acentúa la importancia de investigar la relación entre ese grupo de especies y los seres humanos. Las susceptibles al SARS-CoV-2 se verían expuestas a un grave riesgo, lo que podría conducir a la desaparición de aquellas que ya se encuentran en dificultades debido a otras enfermedades o a la reducción de su hábitat. Y dado que los murciélagos cumplen funciones ambientales importantes, como polinización, dispersión de semillas y control biológico de ciertas plagas, de contagiarse del nuevo coronavirus y ver diezmarse sus poblaciones en mayor medida aún, podrían derivarse consecuencias muy negativas tanto para los sistemas naturales como para ciertas explotaciones agrícolas.

Como se ha visto en el caso de los visones y de otras especies, y quizás también en otros animales no investigados aún, además de poder contagiarse y enfermar, pueden igualmente ser un vector de transmisión hacia los seres humanos. En tal caso, esas especies, como ocurre ya hoy con otras enfermedades zoonóticas, podrían constituirse en reservorios o depósitos de SARS-CoV-2 y ser una amenaza permanente para las poblaciones humanas, pues esos reservorios son propicios para la mutación de los virus y la emergencia de nuevas cepas y variantes y, por lo tanto, de nuevas enfermedades.

El pasado mes de diciembre el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos confirmó el primer caso de un animal salvaje contagiado de SARS-CoV-2. Los investigadores detectaron a un visón salvaje infectado en Utah, cerca de una granja de visones que estaba afectada por un brote de covid-19. Hasta el momento se desconoce si se trata de un hecho único o si contagios similares se han podido producir en esa localidad o en otras. Pero que se haya producido ya al menos un caso, quiere decir que se trata de una posibilidad real y que puede volver a ocurrir. Por ello, la posibilidad de que el SARS-CoV-2 se instale en poblaciones animales salvajes y que, desde ellas, pueda hacer el trayecto de vuelta a nuestra especie, quizás incluso tras sufrir mutaciones que alteren su infectividad o virulencia, es una eventualidad que debe contemplarse y frente a la que es necesario estar prevenidos y preparados para hacerle frente.

Fuentes:

CDC (2021): El Covid y los animales.

Graham Lawton (2020): Animals infected with covid-19 could undo efforts to stop the pandemic. New Scientist. 11 November 2020.

Ministerio de Sanidad (2020): Información científica-técnica. Enfermedad por coronavirus COVID-19. Actualización 12 Noviembre, 2020.

Jonathan Runstadler y Kaitlin Sawaitzki (2021): Covid-19: ¿Qué pasa si el coronavirus infecta a animales salvajes? The Conversation.

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo El SARS-CoV-2 en el mundo animal se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- ¿De qué se muere la gente en el mundo?

- Evolución del tamaño animal

- Historia mínima de la complejidad animal

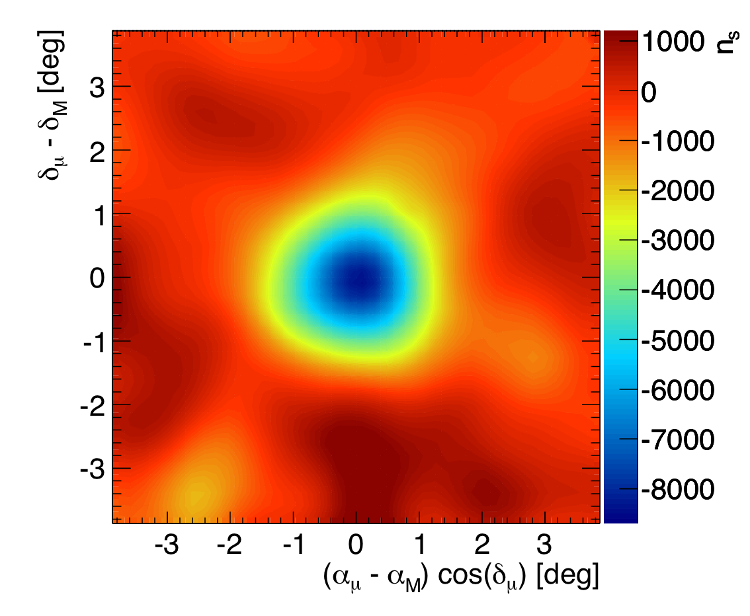

Carlos Díez – Naukas Pro 2019: Tomografía muónica

Sombra de muones (déficit de rayos cósmicos generadores de muones) medido por IceCube alrededor de la Luna. Fuente: IceCube

Sombra de muones (déficit de rayos cósmicos generadores de muones) medido por IceCube alrededor de la Luna. Fuente: IceCubeMuon Systems es una startup tecnológica centrada en desarrollar y ofrecer un servicio de tomografía para la inspección no invasiva e inocua de instalaciones industriales, mediante la explotación de un tipo de radiación que llega a la superficie terrestre desde la atmósfera, denominada radiación muónica. Su fundador y director, Carlos Díez, explica en esta interesante charla el origen extraplanetario de esta radiación y como se hace uso de ella en la industria.

Carlos Díez es licenciado en física. Fundó Muon Systems en 2014.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Carlos Díez – Naukas Pro 2019: Tomografía muónica se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Carlos Briones – Naukas Bilbao 2019: Luna

- Naukas Pro 2017: Carlos Briones y el origen de la vida

- Francisco Villatoro – Naukas Bilbao 2019: El abrazo de la plata

Subastas en el análisis económico

José María Usategui Díaz de Otalora

Las subastas y licitaciones se utilizan cada vez más para la asignación o compraventa de bienes, servicios, obras y suministros. El análisis económico de las subastas ha tenido bastante éxito explicando aspectos fundamentales del comportamiento de los que participan en ellas.

El premio Nobel de Economía 2020 ha sido concedido a los profesores Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson, de la Universidad de Stanford, por sus aportaciones en Teoría de Subastas y por las propuestas de diseño de nuevos formatos de subastas. Sus aportaciones en Teoría de Subastas ayudan a entender el comportamiento de los participantes en las mismas. Los diseños que han creado permiten realizar subastas complejas eliminando ineficiencias y atendiendo a criterios de bienestar social o de maximización del ingreso del subastador.

Una subasta consiste en un mecanismo con un conjunto explícito de reglas que determina, en base a las ofertas o pujas de los licitadores, quién es el ganador y cuál es el precio que paga (o cobra) ese ganador. El subastador debe elegir el tipo de subasta a realizar, con sus reglas correspondientes, teniendo en cuenta cómo afecta el diseño de la subasta a las estrategias de puja de los licitadores.

Las subastas permiten determinar rápidamente el precio de mercado de algunos productos, como el pescado, cuya oferta y demanda cambian diariamente. Una subasta puede servir también para averiguar el precio de un bien o servicio que no se intercambia en el mercado con regularidad. Por ejemplo, la subasta de una obra de arte que no se ha vendido nunca o que no se ha vendido desde hace mucho tiempo determina su precio actual.

Muchas subastas de un bien o servicio son subastas ascendentes. En esas subastas los licitadores van realizando pujas cada vez más altas a partir de un precio mínimo aceptable (o precio de salida). La subasta termina cuando ningún licitador desea realizar una puja más elevada. El ganador de la subasta es el licitador que ha realizado la última puja, que ha sido la más alta, y tiene que pagar un precio igual a esa puja. Hay subastas ascendentes en las que también se puede pujar por teléfono y mediante medios electrónicos. Se utilizan subastas ascendentes en las subastas de arte y antigüedades, y también en las subastas de muchos otros bienes y servicios.

Cada vez hay más subastas que se realizan en Internet. En muchas de ellas hay una empresa que administra una página web que puede ser utilizada por distintos vendedores para subastar sus productos. La accesibilidad para los licitadores y las comisiones relativamente bajas que se cobran a los vendedores explican el uso creciente de este sistema. Esas subastas son también ascendentes, aunque en algunas hay un plazo prefijado para pujar. La subasta termina cuando concluye ese plazo. En las subastas de Internet se utilizan índices de reputación de los participantes y otros mecanismos para asegurar su buen funcionamiento.

En las lonjas de pescado se realizan subastas descendentes. Para cada especie de pescado se realiza una subasta. Hay una pantalla en la que el subastador propone inicialmente un precio relativamente alto que, previsiblemente, ningún licitador querrá pagar. A continuación, el precio indicado en la pantalla empieza a bajar. La subasta concluye cuando algún licitador decide aceptar el precio indicado en la pantalla apretando un botón o utilizando algún procedimiento electrónico. Ese licitador es el ganador de la subasta y tiene que pagar el precio mostrado en la pantalla cuando ha parado la subasta. Si se subastan varios lotes de la misma especie el licitador que ha parado la subasta debe indicar cuántos lotes desea al precio por unidad indicado en la pantalla. Si quedan más lotes por vender se reanuda la subasta y empieza a bajar de nuevo el precio mostrado en la pantalla hasta que otro licitador vuelve a parar la subasta. Ese licitador compra las unidades que desea al precio que indique entonces la pantalla y la subasta prosigue hasta que se venden todas las unidades disponibles.

Las subastas de flores recién cortadas en Holanda también son subastas descendentes. Esta modalidad es muy útil para vender rápidamente, sin que se estropeen, muchos lotes distintos de productos perecederos. Cada subasta dura poco, ya que los licitadores que participan son asiduos y evalúan rápidamente los atributos y calidad de cada lote. Todavía existen subastas descendentes en las que el subastador propone precios cada vez más bajos de viva voz y el licitador que para la subasta lo hace mediante voz y seña (alzando la mano, por ejemplo).

A veces se subastan múltiples unidades de un bien o servicio en una subasta. Esto ocurre, por ejemplo, en las subastas de deuda pública, en las subastas de electricidad y en las subastas de permisos de contaminación. El objetivo de las subastas de permisos de emisiones es alcanzar el nivel de emisiones contaminantes deseado con el menor coste posible. Para ello se exige a las empresas que realizan emisiones contaminantes la posesión de un número de permisos de emisiones igual al número de unidades de contaminación que emitan. Los licitadores pueden realizar en esas subastas una puja por cada permiso que deseen y tienen que hacerlo en sobre cerrado (sin observar las pujas que hacen los demás licitadores). Esas pujas se ordenan de mayor a menor y se van asignando permisos empezando por la puja más alta hasta que se terminan los permisos disponibles. La Unión Europea tiene un programa de permisos de emisiones de gases de efecto invernadero (EU ETS) en el que se utilizan cada vez más las subastas.

Hay subastas en las que el valor o el coste de lo que se subasta es el mismo, o similar, para todos los licitadores, pero ninguno conoce ese valor común. Eso podría ocurrir, por ejemplo, en las subastas de derechos de retransmisión de una olimpiada o de un campeonato deportivo importante. Considérese que se realiza una subasta en sobre cerrado al primer precio (cada licitante hace una única puja y. cuando termina el plazo durante el que se puede pujar. se abren los sobres y el ganador es el que ha realizado la puja más alta). En ese caso, cada licitador decide su puja en función de su estimación de ese valor común. El ganador es el que realiza la más alta, pero puede ocurrir que su puja sea demasiado alta (mayor que lo que puede recuperarse mediante ingresos publicitarios durante las retransmisiones). Esto se conoce como la “maldición del ganador”. Robert Wilson fue el primero que realizó un análisis riguroso sobre la estrategia óptima de puja de los licitadores en una subasta en sobre cerrado al primer precio que sea de valor común y demostró cuánto debe reducir su puja un licitador para tener en cuenta el efecto “maldición del ganador” y cómo las asimetrías de información entre los licitadores afectan a sus pujas.

En muchas subastas ocurre que se combinan elementos de valor común y elementos de valor específicos de cada licitador. Considérese, por ejemplo, la subasta de una vivienda. Cada licitador tendrá en cuenta, al decidir su puja, cómo se adaptan el tamaño y la localización de la vivienda a sus necesidades actuales, pero también sus expectativas sobre el valor futuro de la vivienda por si necesitara venderla. Ese valor futuro es común a todos los licitantes y existe en todas las subastas en las que es posible revender lo que se subasta. Paul Milgrom (junto con Robert Weber) estableció las bases para el análisis de estas subastas que combinan elementos de valor común y elementos de valor privado. Demostró cómo afectan las reglas de la subasta al efecto de la “maldición del ganador” sobre las pujas de los licitadores y al ingreso esperado del subastador.

En los primeros años 90 del siglo pasado se planteó la necesidad de diseñar subastas para la asignación de varios bienes o servicios heterogéneos, sobre todo para la adjudicación de licencias de uso de bandas del espectro radioeléctrico (que pueden utilizarse para la provisión de servicios de televisión, radio, telefonía móvil, internet-WIFI y otros). El diseño de esas subastas se complicaba porque un licitador puede valorar mucho obtener dos licencias que considere complementarias, pero no valorar apenas la obtención de solo una de esas licencias. Paul Milgrom propuso varios diseños de las subastas para tener en cuenta ese aspecto. Junto con Robert Wilson diseñó un sistema de subastas ascendentes simultáneas, con una subasta para cada bien o servicio, que se desarrollan mediante rondas de pujas. En cada ronda todo licitador puede pujar en varias de esas subastas. Al final de cada ronda, se indica cuál es la puja más alta en cada subasta y se establece un precio mínimo aceptable para la siguiente ronda, que es superior a esa puja. Las subastas simultáneas terminan cuando se llega a una ronda en la que no hay pujas en ninguna de esas subastas. Estas subastas se han realizado en varios países (el diseño ha utilizado también una propuesta de Preston McAfee). Posteriormente, Paul Milgrom ha sido uno de los economistas que han diseñado una propuesta de subasta combinatoria en la que se puede pujar sobre lotes de licencias y no solo sobre licencias individuales. En las subastas de licencias de uso de bandas del espectro radioeléctrico es importante elegir con cuidado el precio mínimo aceptable en cada subasta y el número de licencias a subastar, así como establecer reglas de actividad de los licitadores y mecanismos para evitar que coludan.

Paul Milgrom y Robert Wilson han realizado tanto la investigación básica como la aplicación de los resultados de esa investigación al diseño de mecanismos de asignación valiosos socialmente. Su trabajo es un buen ejemplo sobre la utilidad de la investigación básica.

Sobre el autor: José María Usategui Díaz de Otalora es catedrático del Departamento de Análisis Económico de la UPV/EHU

Una versión de este artículo se publicó en Campusa. Original.

El artículo Subastas en el análisis económico se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El territorio económico de los cazadores-recolectores del Paleolítico Superior

- Análisis de redes de la esclerosis múltiple

- El análisis del supercúmulo «El Gordo» limita qué puede ser la materia oscura

El torpe baile de los monos

Siempre me ha encantado esta escena de El Libro de la Selva. El rey Loui de los monos quiere convencer a Mowgli de que le revele el secreto del fuego y para eso, le canta una canción:

—Yo soy el rey del jazz a gogo, el más mono rey del swing…

—Oye primo Loui, ¡qué ritmo tienes! —contesta Mowgli sorprendido.

Y no es para menos su sorpresa. En realidad, y a pesar de las promesas de Disney, ¡los monos no pueden bailar! (Vale que tampoco hablan, pero digamos que es un detalle menor). De hecho, nuestra capacidad para dar palmas al ritmo de la música no solo no tiene rival entre las máquinas, también parece ser una rareza en el reino animal.

Resulta difícil encontrar especies capaces de sincronizarse con una señal sonora. Según se ha observado, solo algunas bastante alejadas filogenéticamente de la nuestra pueden moverse con el ritmo de la música y solo hasta cierto punto. Es el caso de la famosa cacatúa Snowball, que se hizo viral con sus coreografías hace algunos años y de la que hablaremos en otro post. Sin embargo, esta capacidad se encuentra sorprendentemente ausente (o apenas desarrollada) en nuestros parientes evolutivos más cercanos123.

En la última década, se ha intentado entrenar a bonobos4 y chimpancés5 para que sincronicen sus movimientos con un pulso sonoro, pero los resultados son poco concluyentes y parecen depender de claves visuales más que auditivas. En diciembre de 2019, Yuko Hattori and Masaki Tomonaga publicaron un artículo en PNAS6 donde analizaban el comportamiento de un grupo de chimpancés en respuesta a una serie de sonidos (más bien estridentes) de piano. Lo interesante es que, sin haber sido entrenados para ello, los chimpancés tendían a balancearse, a dar palmas y mover sus pies de manera periódica. También parecía haber cierta relación entre el tempo de la música y la velocidad de sus movimientos. Sin embargo, no podemos decir que su “baile” fuese sincrónico con el sonido, en realidad. El periodo de los balanceos no coincidía con el de la música y los chimpancés se movieron durante menos del 10% del tiempo que duró la canción. De hecho, bailaron por igual al escuchar una señal con pulsos aleatorios.

Pese a ello, su comportamiento constituye una pista clave para entender los orígenes de la musicalidad humana. El estudio sugiere que el origen de nuestra percepción del tempo podría datar de hace seis millones de años (donde se sitúa el ancestro común entre humanos y chimpancés) y avala la hipótesis GAE (gradual audiomotor evolution) según la cual, la red neuronal que conecta nuestros sistema auditivo y motor evolucionó gradualmente. Esta red es la responsable de que podamos dar palmas cada año al escuchar el Concierto de año nuevo o movernos al ritmo de la música. Como cuenta el investigador Henkjan Honing7 “en humanos, […] controla los movimientos de nuestras extremidades y boca en actividades como dar palmas, bailar o cantar. Incluso si dejas a los sujetos tumbados, quietos, en un escáner de resonancia magnética funcional, mientras escuchan sonidos rítmicos, se registra actividad en el córtex motor […] Claramente, existe un intercambio de información entre los sistemas auditivo y motor”. El hecho de que ese mismo sistema se encuentra bastante menos desarrollado (o incluso ausente) en otros primates no humanos, ha llevado a buscar relaciones con el desarrollo del lenguaje o la imitación vocal (una característica que compartiríamos con la cacatúa Snowball).

Por otra parte, si bien los chimpancés del estudio de Yuko Hattori respondieron al sonido con movimientos más o menos periódicos, no puede decirse que bailasen «juntos»: en ningún momento intentaron coordinar sus movimientos con los de los demás simios. Esto es justo lo contrario que sucedió con Holly y Bahkahri, las dos chimpancés del zoo de Saint Louis que recientemente saltaron a los medios con su curiosa (y silenciosa) «conga».

Como explica Adriano Lameira, primatólogo y uno de los autores del estudio publicado recientemente en Scientific Reports8, «hasta ahora, no había evidencia de que los grandes simios pudieran hacer esto, especialmente en ausencia de entrenamiento». Cuando las dos chimpancés inician su marcha, ambas se coordinan totalmente, adoptando la misma posición, convirtiéndose una en un espejo desplazado de la otra. Nunca pierden la sincronía a pesar de las irregularidades del terreno. Para conseguirlo, se mueven, cómo no, en base a periodos regulares de tiempo.

El hallazgo nos indica que la danza humana podría ser más antigua de lo que pensábamos. Y nos sugiere también que quizás empezó así: siendo un baile de solo dos. Como cuenta Javier Salas, en Materia, “Holly y Bakhari nacieron en 1998 con solo un par de semanas de diferencia, en zoos distintos, y fueron trasladadas al de San Luis […]. Solas y de la misma edad, las chimpancés tejieron una fuerte relación”. Puede que esa curiosa conga sincónica fuese solo una forma de reforzar sus lazos, o un simple pasatiempo reconfortante en algún sentido… El triste hecho es que Holly murió de cáncer en 2018 y desde entonces Bahkahri no ha vuelto a bailar.

Referencias:

1Merker, Bjorn & Madison, Guy & Eckerdal, Patricia. (2008). On the role and origin of isochrony in human rhythmic entrainment. Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior.

2Merchant, H., & Honing, H. (2014). Are non-human primates capable of rhythmic entrainment? Evidence for the gradual audiomotor evolution hypothesis. Frontiers in Neuroscience, 7

3Honing, H., & Merchant, H. (2014). Differences in auditory timing between human and non-human primates. Behavioral and Brain Sciences

4Large, E., & Gray, P. (2015). Spontaneous tempo and rhythmic entrainment in a bonobo (Pan paniscus). Journal of Comparative Psychology, 129

5Hattori, Y., Tomonaga, M., & Matsuzawa, T. (2013). Spontaneous synchronized tapping to an auditory rhythm in a chimpanzee. Scientific Reports, 3

6Yuko Hattori, Masaki Tomonaga (2019). Rhythmic swaying induced by sound in chimpanzees. Proceedings of the National Academy of Sciences

7Henkjan Honing. The Evolving Animal Orchestra, 2019, MIT Press.

8A.R. Lameira, T. Eerola, & A. Ravignani (2019). Coupled whole-body rhythmic entrainment between two chimpanzees. Scientific Reports

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y divulgadora científica

El artículo El torpe baile de los monos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Los monos mecanógrafos contra la evolución

- El libro de las caras de los monos

- #Naukas16 Dedos de zinc para el baile de San Vito

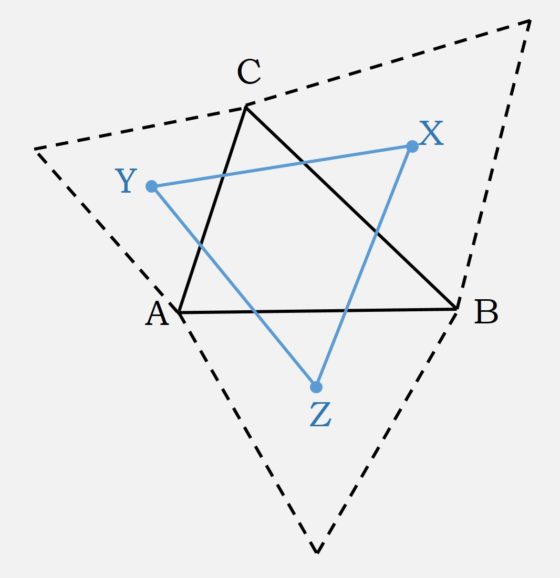

Una pequeña joya geométrica: el teorema de van Aubel

Más allá del hermoso, sugerente y conocido teorema de Pitágoras (véanse, por ejemplo, las entradas Pitágoras sin Palabras, Cultura pitagórica: arte o El teorema de Pitágoras en el arte), la geometría plana está repleta de interesantes y atractivos teoremas, que suelen venir acompañados de diagramas con mucho encanto.

En el Cuaderno de Cultura Científica ya hemos hablado de algunos de esos bonitos resultados de la geometría plana, como el teorema de Napoleón, que además ha inspirado a la artista minimalista vasca Esther Ferrer en su obra artística, como puede leerse en la entrada Variaciones artísticas del teorema de Napoleón. Este resultado geométrico dice lo siguiente.

Teorema de Napoleón: Si sobre los tres lados de un triángulo cualquiera ABC se construyen tres triángulos equiláteros exteriores (respectivamente, interiores), los centros de estos tres triángulos equiláteros forman un nuevo triángulo XYZ, que es equilátero, al que se denomina triángulo exterior (respectivamente, interior) de Napoleón.

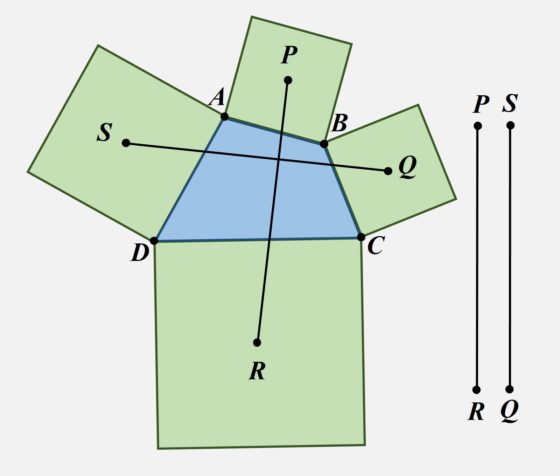

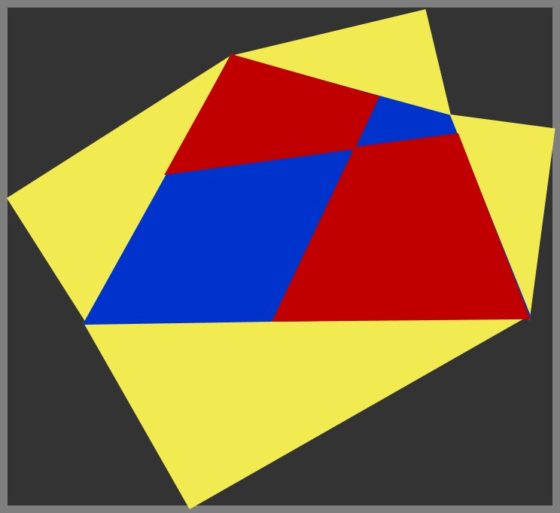

En esta entrada vamos a hablar de otro de esos resultados geométricos, aunque menos conocido que los dos anteriores, el teorema de van Aubel. Este resultado fue publicado por el matemático holandés Henricus (Henri) Hubertus van Aubel (1830-1906) en el artículo de 1878, Note concernant les centres de carrés construits sur les côtés d’un polygon quelconque (algo así como Nota sobre los centros de los cuadrados construidos en los lados de cualquier polígono). El teorema dice lo siguiente.

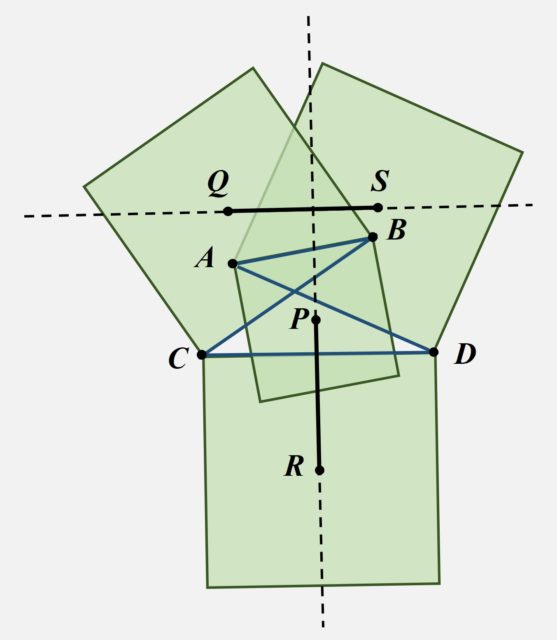

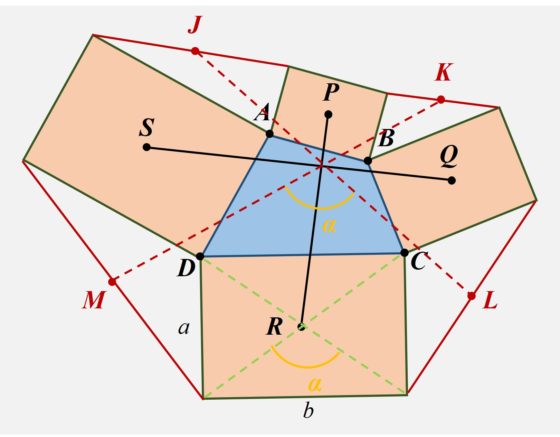

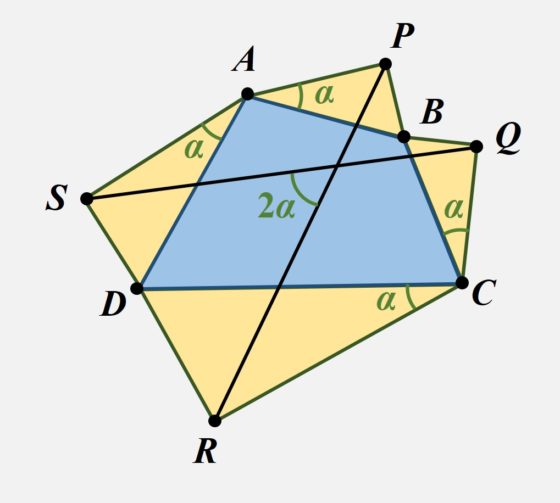

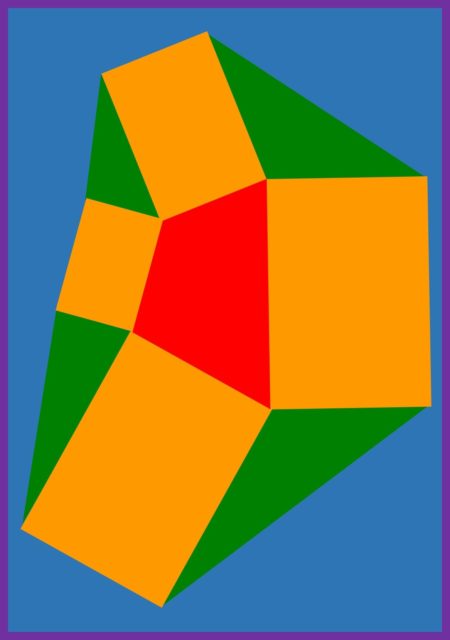

Teorema de van Aubel: Dado un cuadrilátero cualquiera ABCD, se construye un cuadrado sobre cada uno de los lados del mismo, AB, BC, CD y DA, y se consideran sus centros, P, Q, R y S, respectivamente. Entonces, los segmentos PR y SQ (salvo que P coincida con R, o S con Q) son perpendiculares y de la misma longitud.

Cuando se presenta el teorema de van Aubel se suele dibujar un cuadrilátero convexo como el anterior, pero el resultado sigue siendo válido, aunque el cuadrilátero no sea convexo, como en la siguiente imagen. Recordemos que un polígono convexo es un polígono cuyos ángulos interiores miden menos de 180º, es decir, no hay zonas que externas metidas hacia dentro. En general, en matemáticas, se dice que un conjunto es convexo, si dados dos puntos cualesquiera del conjunto se verifica que los puntos del segmento que une esos dos puntos está también dentro del conjunto.

Más aún, el resultado sigue siendo válido, aunque uno de los lados del cuadrilátero tenga longitud cero (es decir, tendríamos un triángulo), en cuyo caso el centro del correspondiente cuadrado sería el vértice. Por ejemplo, si el segmento AB es de longitud cero, es decir, los vértices A y B son el mismo, entonces el centro P del que sería el cuadrado de lado AB es el vértice A (esto es, A = B = P).

En esta entrada no vamos a explicar la demostración de este resultado. Sin embargo, podéis encontrar una demostración geométrica del mismo en la magnífica página de Alexander Bogomolny, Cut the Knot, Interactive Mathematics Miscellany and Puzzles, en la entrada dedicada al teorema de van Aubel: Van Aubel’s Theorem for Quadrilaterals And Generalization. También en el artículo The Beautiful Geometric Theorem of van Aubel, del matemático japonés Yutaka Nishiyama, pueden leerse dos demostraciones, una utilizando números complejos y otra geométrica.

Morley Triangle (1969), del dibujante e ilustrador infantil estadounidense Crockett Johnson. Esta pintura representa el diagrama asociado al resultado de la geometría plana conocido como el teorema de Morley. Imagen de la página web de The National Museum of American History.

Morley Triangle (1969), del dibujante e ilustrador infantil estadounidense Crockett Johnson. Esta pintura representa el diagrama asociado al resultado de la geometría plana conocido como el teorema de Morley. Imagen de la página web de The National Museum of American History.

Existen varias generalizaciones del teorema de van Aubel, algunas de las cuales las vamos a mostrar en esta entrada.

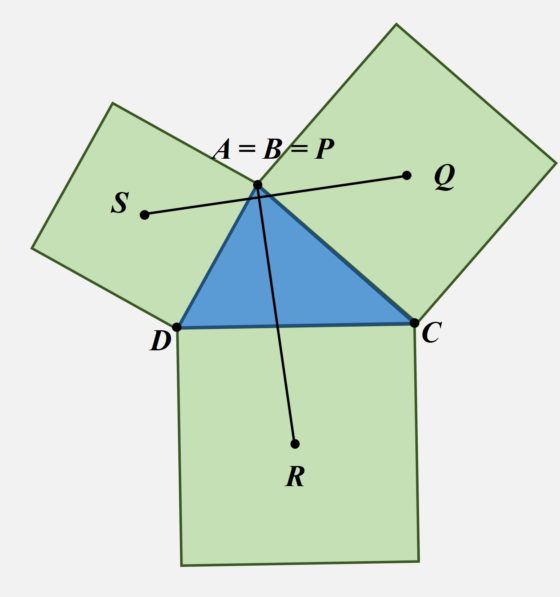

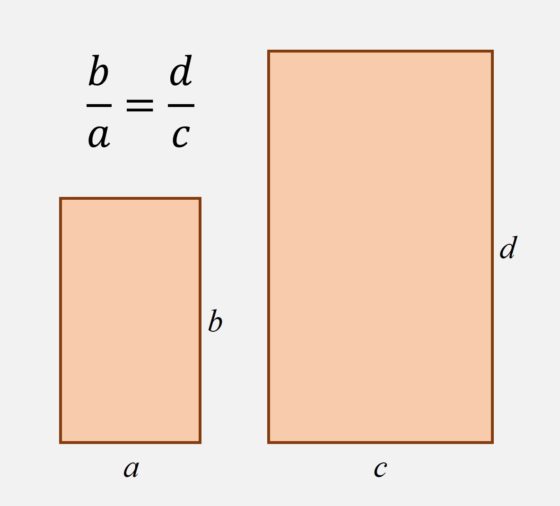

Para empezar, si se consideran rectángulos semejantes en los lados del cuadrilátero, en lugar de cuadrados, el ángulo entre los dos segmentos sigue siendo recto (como el ángulo entre los lados del rectángulo), pero ahora los segmentos, que no tienen la misma longitud, sí tienen la misma proporción que los lados del rectángulo.

Además, recordemos que dos rectángulos –en general, cualesquiera figuras geométricas- son semejantes si tienen la misma forma, aunque no necesariamente el mismo tamaño u orientación. Dada una figura geométrica se obtiene otra similar si se amplía o reduce la figura, se gira o se da la vuelta. En el caso particular de los rectángulos, la proporción entre los lados, ancho y largo, es la misma en los dos rectángulos semejantes.

Rectángulos semejantes

Rectángulos semejantes

La generalización del teorema de van Aubel para rectángulos semejantes es la siguiente.

Teorema de van Aubel con rectángulos semejantes: Dado un cuadrilátero cualquiera ABCD, se construye un rectángulo (como aparece en la siguiente imagen) sobre cada uno de los lados del mismo, AB, BC, CD y DA, de forma que los cuatro sean semejantes, y se consideran sus centros, P, Q, R y S, respectivamente. Entonces, los segmentos PR y SQ son perpendiculares y la proporción entre los mismos es igual a la proporción entre los lados distintos (ancho y alto) del rectángulo.

Los segmentos PR y SQ son perpendiculares y además PR / SQ = a / b

Los segmentos PR y SQ son perpendiculares y además PR / SQ = a / b

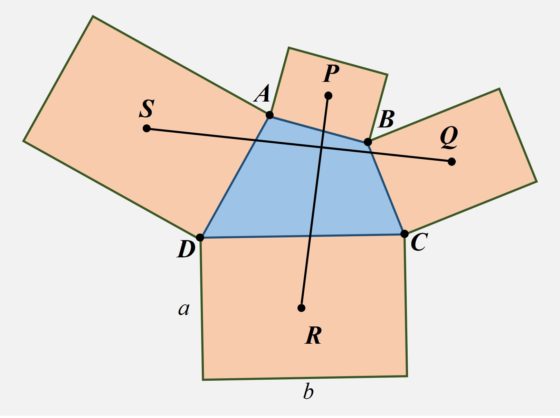

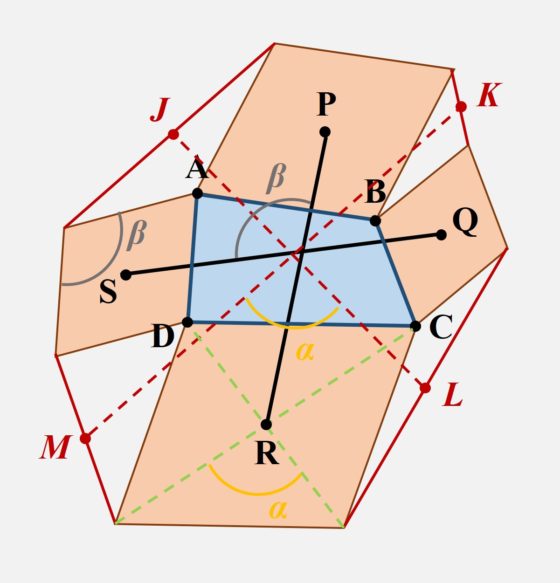

Además, si J, K, L y M son los puntos medio de los segmentos que unen los vértices contiguos de los rectángulos (como se muestra en la siguiente imagen), entonces los segmentos JL y KM tienen la misma longitud y el ángulo entre los segmentos JL y KM es igual al ángulo entre las diagonales de los rectángulos.