Antes del bronce

Se puede clasificar el desarrollo humano de acuerdo con la cultura material, las instituciones sociales y políticas, la sofisticación del pensamiento y la cultura o el nivel de desarrollo tecnológico. Este último es la forma tradicional que se ha usado para describir los orígenes de la civilización en Europa, Asia, África y otros lugares. Desde este punto de vista, las sociedades se dividen en dos grandes grupos: las que no tienen metalurgia y las que sí. Las primeras poseían [1] herramientas y armas muy limitadas y muy básicas.

Una estatua bicéfala de Ain Ghazal, una de las primeras representaciones a gran escala de humanos (la mayor tiene 1 metro de alto). Alrededor del 7.000 a.e.c. Esta en concreto se encuentran en el Museo Arqueológico de Jordania en Amán, aunque hay otras en otros museos como el Louvre. Fuente: Wikimedia Commons

Una estatua bicéfala de Ain Ghazal, una de las primeras representaciones a gran escala de humanos (la mayor tiene 1 metro de alto). Alrededor del 7.000 a.e.c. Esta en concreto se encuentran en el Museo Arqueológico de Jordania en Amán, aunque hay otras en otros museos como el Louvre. Fuente: Wikimedia CommonsLas gentes del Paleolítico (“piedra antigua”) dependían de la piedra, la madera, el hueso y el marfil como materiales con los que fabricar herramientas y armas; los metales, si se usaban, eran con fines decorativos. Algunos aspectos de la cultura premetalúrgica eran de todo menos primitivos, esto es una confusión frecuente. El arte y la escultura de la Europa paleolítica, por ejemplo, muestra que estas personas teran buenas observadoras de la naturaleza, concibieron y retrataron dioses y diosas, e incluso comenzaron a realizar retratos de otros humanos. La organización social permitía cacerías, una rudimentaria jerarquía social, y rituales y tabúes básicos mediante los cuales se establecieron reglas que señalaban lo que se consideraba un comportamiento correcto.

Las herramientas paleolíticas eran a menudo asombrosamente hermosas y muy efectivas. Algunos antropólogos han definido a la humanidad como la especie usuaria [2] de herramientas, lo que de hecho se ajusta a la habilidad y el éxito para adaptarse al entorno natural de los pueblos del Paleolítico.

El Neolítico (“piedra nueva”) se diferencia de épocas anteriores en que los humanos hicieron avances revolucionarios en el pensamiento, la organización social y la adaptación al entorno.

Uno de los mayores descubrimientos científicos en la historia de la humanidad ocurrió en un momento desconocido por personas desconocidas. Alguna persona o grupo de personas, que habitaba en o cerca de los valles de los ríos Tigris y Éufrates en Asia (un lugar posteriormente conocido por los griegos como Mesopotamia) alrededor del año 10.000 a.e.c., utilizó la observación y la formulación de hipótesis para realizar un experimento. Es posible que se fijase en lugares donde la tierra, en la que antes no se encontraba nada nutritivo, de repente, durante la primavera, producía cebada o avena silvestres, lo que llevó a reflexionar sobre cómo era posible que sucediese esto. Habría sido obvio para esas personas que los animales dan a luz a sus crías en la primavera, que los árboles rejuvenecen y florecen en la primavera, que las bayas son abundantes en las enredaderas y arbustos cuando los días se alargan y el sol parece que da más calor.

¿Cómo surge la planta del suelo, aparece el huevo en el nido, la mujer queda embarazada de una nueva vida? Parecían ser preguntas vinculadas por un milagro común de novedad, de nacimiento, de crecimiento. Los antiguos cultos a la fertilidad dedicados a la abundancia de alimentos, la procreación animal y la fertilidad humana revelan que mucho antes de la civilización metalúrgica los seres humanos habían descubierto la idea de la fertilidad, la de proporcionar un entorno adecuado para el crecimiento, de la relación del macho y la hembra con la concepción, el embarazo y el nacimiento. ¿Existiría una conexión entre el semen del macho que se implanta en una hembra sana y fértil y una semilla de una planta que se planta en un suelo rico?

La agricultura, aunque rudimentaria y azarosa al principio, implicaba un proceso científico [3] de planificación, implementación, control y producción de resultados. A medida que las cosechas se volvieron abundantes y se produjeron y almacenaron excedentes de alimentos, los humanos neolíticos adquirieron un conocimiento básico y experimentaron un control general sobre su entorno, que es la esencia de la ciencia.

El excedente de alimentos permitió dedicar tiempo a algo distinto de la supervivencia diaria; permitió concebir el futuro como realidad, ya que era necesario planificar y tener en cuenta los alimentos necesarios para el próximo invierno o período de sequía. Con más comida ya no hubo necesidad de migraciones anuales para buscarla. Los pueblos neolíticos ya no eran nómadas como sus antepasados.

El Creciente Fértil. Fuente: Wikimedia Commons

El Creciente Fértil. Fuente: Wikimedia CommonsLos pueblos neolíticos surgieron en áreas especialmente productivas. Los primeros aparecieron en un área que se conoce Creciente Fértil. Estos pequeños pueblos, como Jericó, tenían una población de más de mil personas, que vivían en casas de adobe [4] que daban a estrechas avenidas que se entrecruzaban en ángulos rectos. Muros también de adobe rodeaban la ciudad.

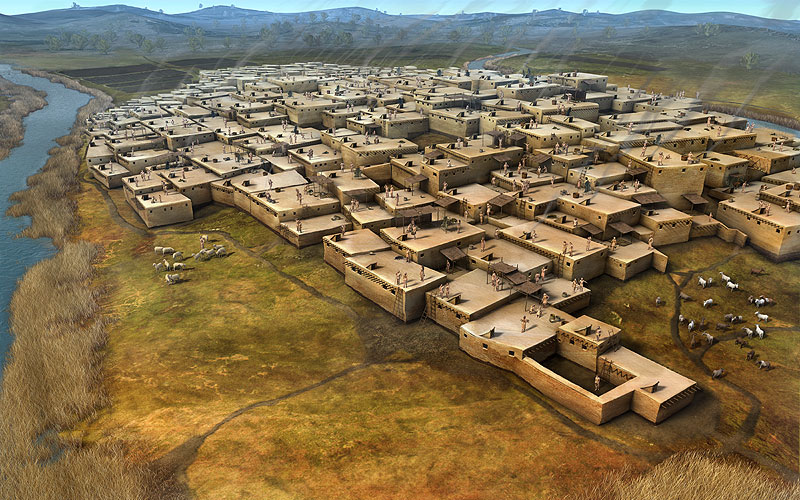

Reconstrucción de casas de adobe neolíticas. Fuente: Wikimedia Commons

Reconstrucción de casas de adobe neolíticas. Fuente: Wikimedia CommonsLa gente que vivía en estos pueblo desarrolló el sentimiento de tener cosas en común, un sentido de comunidad, lo que también implicaba el desarrollo de un sentido de lo extraño, lo extranjero. Las restricciones, la exclusividad, el control de la propiedad, la lucha por más territorio y los inicios del comercio eran características de la sociedad neolítica.

Notas:

[1] En puridad habría que hablar en presente. Algunas sociedades aisladas aún son premetalúrgicas.

[2] Habría que ser más preciso y decir usuarios “avanzados” de herramientas, ya que hay animales no humanos que usan herramientas muy eficazmente.

[3] La ciencia no son sus métodos, sino las actitudes de las personas que la hacen. Véase, por ejemplo, a este respecto Las teorías científicas no son falsables u Onus probandi y la definición de ciencia, y un ejemplo ilustrativo en El Rey León, la falsabilidad y los cuasicristales.

[4] Ladrillos hechos a partir de una mezcla de barro y paja y secados al sol.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Antes del bronce se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Los primeros humanos alcanzaron el Mediterráneo mucho antes de lo que pensábamos

- Mesopotamia (1): La epopeya de Gilgamesh

- La maldición de Prometeo

Tokian tokiko jarduera: neurritasuna gurpiletan, ingurumen inpaktua gutxitzeko

Garapen jasangarria da gizateriak aurrean duen mundu mailako erronka garrantzitsuenetako bat. Horretarako, erabakigarria da tokiko, eskualdeko eta mundu mailako garraioa eraldatzea, eraginkortasun handiena ingurumen inpaktu txikienarekin erdiesteko. Trenak zeregin handia du garraioaren deskarbonizazioan.

Gaur egun munduko bidaiarien eta merkantzien garraioaren % 8 trenbidez egiten bada ere, UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) elkargoak dioenez, garraio sektorearen emisioen % 2 baino ez dagokio trenbideari; eta, beraz, gaur bertan jada garraio erlatiboki efiziente eta jasangarria da.

Irudia: Garapen jasangarria da gizateriak aurrean duen mundu mailako erronka garrantzitsuenetako bat. (Argazkia: ceparedonda – Pixabay lizentziapean. Iturria: pixabay.com)

Irudia: Garapen jasangarria da gizateriak aurrean duen mundu mailako erronka garrantzitsuenetako bat. (Argazkia: ceparedonda – Pixabay lizentziapean. Iturria: pixabay.com)Hitz bakarrean laburbiltzen den abantaila funtsezko baten onuradunak dira trenbide sareak: neurritasuna, zeina klima aldaketaren arazoei aurre egiteko funtsezko bertutea baita.

Neurritasuna energia-kontsumoan: bai per capita energiari erreparatuta, bai globalki kontuan hartuta, trenbideak eta garraio publikoa eraginkorrak baino eraginkorragoak dira: pertsona bakoitza automobilez edo hegazkinez mugitzeko behar den energiaren hamarrena baino gutxiago behar du bidaiarien tren garraioak.

Neurritasuna espazio publikoan: hiri eremuan zein landa eremuan, espazio publiko gutxi hartzen du; trenbideko garraioa bultzatuta, herritarrek espazio publiko gehiago erabiltzeko aukera dute, aire kalitate hobearekin eta eremu seguruagoarekin.

Neurritasuna bizitza zikloei dagokienez: trenen bizitza baliagarria 50 urte artekoa izan daiteke; hala, minimizatu egiten da berriztagarriak ez diren baliabideetan aldian-aldian berrinbertitu beharra.

Klima aldaketa ez da trena konponbide izan daitekeen arazo bakarra. Helburu bezala, 2050erako trenbide azpiegiturak paisaia naturalean txertatuta egon behar luke eta, beraz, “sare berde” bat izan, biotopoak konektatuko dituena, espezieen migrazioak ahalbidetuko dituena eta hainbat espezieri habitat desberdinak eskainiko dizkiena. Horretarako, funtsezko zenbait gai landu behar dira; esate baterako, baliabideen (balastoa, hormigoia, altzairua, ura…) ustiapen eta erabilpen jasangarria sustatzea, lurzoruaren erabilpen jasangarria, eta airean esekiduran dauden partikulak neurtzea eta kontrolatzea.

Gai erabakigarri horietako bat zarataren eta bibrazioen zaintza arretatsua eta kontrol metodoak dira. Horrek esan nahi du, besteak beste, egoera onean dauden gurpilak erabiltzea; behar bezainbat soilik, eta behar besteko mantentze lanarekin, ez gehiagorekin; alegia, neurritasuna gurpiletan. Horretarako beharrezkoa da gurpilen higadura gainbegiratzeko eta kontrolatzeko sistema berriak ezartzea; Europako tren nagusietan lehendabizi, eta mundu osokoetan gero; trenbideko garraioaren operadoreei informazio zehatza eta denbora errealean eskainiko diena, prebentziozko mantentze lanak egin ahal izateko.

Horixe da, hain zuzen, Euskotren, Danobat eta Idekoren partaidetzarekin sortutako WheelWatcher proiektuaren azken helburua. Asmoa da gurpilen egoera ebaluatzea jarduketa eta geldialdi handien beharrik gabe. Trena trenbidean dagoela gurpilen profila neurtzeko kanpoko sistema bat lantzen ari dira proiektuan, ordenagailuz lagundutako ikuspen algoritmoetan oinarrituta, eta algoritmo horiek abiadura handiko trenen gurpilak neurtzeko gaitasuna ere badute, 0,1 mm inguruko zehaztasun eta doitasunarekin. Gainera, kalibratzeko, autodiagnosirako eta datuak kudeatzeko software-tresna pakete oso bat biltzen du proiektuak, garrantzizko informazioa lortzea ahalbidetu eta dagozkion erabakiak hartzea erraztuko duena.

Egileaz:Cesár Tomé López (@EDocet) zientzia dibulgatzailea da eta Mapping Ignorance eta Cuaderno de Cultura Cientifica blogen editorea.

Itzulpena: UPV/EHUko Euskara Zerbitzua.

The post Tokian tokiko jarduera: neurritasuna gurpiletan, ingurumen inpaktua gutxitzeko appeared first on Zientzia Kaiera.

Los idiomas que te hacen escuchar mejor

Yo-Yo Ma en 1962. Nacido en Francia de padres chinos, Ma dio su primer concierto público con 5 años. En la imagen tiene 7 y estaba recién llegado a Estados Unidos; en esta época actuaría ante los presidentes D. D. Eisenhower y J.F. Kennedy. Su primera actuación en televisión sería al año siguiente dirigido por Leonard Bernstein. Es considerado un niño prodigio. Posee oído absoluto.

Yo-Yo Ma en 1962. Nacido en Francia de padres chinos, Ma dio su primer concierto público con 5 años. En la imagen tiene 7 y estaba recién llegado a Estados Unidos; en esta época actuaría ante los presidentes D. D. Eisenhower y J.F. Kennedy. Su primera actuación en televisión sería al año siguiente dirigido por Leonard Bernstein. Es considerado un niño prodigio. Posee oído absoluto.En español, es muy común cambiar de tono al hablar para transmitir emociones o hacer preguntas. ¿Pero sabías que, en algunos idiomas, la entonación con la que se pronuncian las sílabas influye sobre el significado mismo de las palabras? El mandarín, el cantonés o el vietnamita son ejemplos de estas lengua llamadas tonales.

En mandarín, por ejemplo, la palabra “ma” se puede pronunciar con cuatro tonos diferentes. Mírate este pequeño video para entenderlo. Descubrirás también como estos cambios de entonación pueden ayudar a los hablantes de un idioma tonal a “escuchar mejor”.

https://culturacientifica.com/app/uploads/2021/07/oido-absoluto-y-lenguas-tonales.movVídeo: El oído absoluto y las lenguas tonales. (Animación: Morgane Goyens)

La mayoría de las personas es capaz de identificar multitud de pasajes musicales. Sin embargo, el oído absoluto, la capacidad de identificar una nota sin ninguna referencia, es rarísima. En Europa y Estados Unidos tan solo una persona de cada diez mil posee esa capacidad.

Fueron investigadores de la Universidad de California en San Diego los que establecieron la relación entre la prevalencia del oído absoluto en los hablantes de un idioma tonal. Realizaron una prueba en la que se pedía que se identificasen notas emitidas en orden aleatorio. Las personas que hablaban con fluidez el mandarín, cantonés o vietnamita, identificaban más del 90% de las notas si habían empezado a estudiar música antes de los cinco años y algo menos del 90% si lo habían hecho entre los cinco y los nueve años. Por contra, los hablantes de inglés, que no es una lengua tonal, tan solo identificaban el 25% y el 12% en cada caso.

Hablar un idioma tonal, sin que importe el origen del hablante, proporciona una ventaja muy significativa para aprender la música. Pero la explicación de su origen no está clara. La hipótesis del aprendizaje temprano sostiene que la prevalencia es mayor entre los niños que han recibido una educación musical precoz. Un grupo de científicos de la Universidad de California en San Francisco hicieron un estudio con 600 estudiantes de un colegio de música y encontraron que el 40% de los que habían empezado su aprendizaje musical antes de los cuatro años tenían oído absoluto, frente a solo el 3% entre los que habían empezado después de los 9 años. La segunda hipótesis es la del origen genético. De los que poseían el oído absoluto en el estudio anterior, el 48% tenían un familiar en primer grado que lo poseía también, mientras que entre los que no tenían esta capacidad esto ocurría solo en el 14% de los casos. Es posible que las dos teorías se complementen y que la aparición del oído absoluto sea una interacción entre factores genéticos y ambientales.

Referencias consultadas:

Baharloo, S., Johnston, P., Service, S., et al. (1998). Absolute pitch: An approach for identification of genetic and nongenetic components. American Journal of Human Genetics, 62(2), 224–231. DOI: 10.1086/301704

Zatorre, R. I. (2003). Absolute pitch: a model for understanding the influence of genes and development on neural and cognitive function. Nature Neuroscience, 6(5), 692–695. DOI: 10.1038/nn1085

Autora: Morgane Goyens (IG @mo.goyens), alumna del Postgrado de Ilustración Científica de la UPV/EHU – curso 2019/20

Artículo original: El oído absoluto y las lenguas tonales. Juan Ignacio Pérez, Cuaderno de Cultura Científica, 31 de julio de 2017.

“Ilustrando ciencia” es uno de los proyectos integrados dentro de la asignatura Comunicación Científica del Postgrado de Ilustración Científica de la Universidad del País Vasco. Tomando como referencia un artículo de divulgación, los ilustradores confeccionan una nueva versión con un eje central, la ilustración.

El artículo Los idiomas que te hacen escuchar mejor se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El oído absoluto y las lenguas tonales

- Ruido en el aprendizaje de idiomas

- Escuchar Mozart no te hará más listo

Material magnetiko topologiko berriak aurkitzeko metodo bat diseinatzea lortu dute

Nature aldizkariak argitaratu du UPV/EHU, DIPC eta Ikerbasquen parte-hartzea duen ikerketa, eta dagoeneko 100 isolatzaile eta erdieroale magnetiko topologiko berri baino gehiago aurkitzeko aukera eman du.

Taula periodikoak elementuak euren propietate kimikoen arabera sailkatzen ditu, hala nola elektroi kopurua edo elektronegatibitatea. Sailkapen honek, bere egunean, elementu berrien iragarpenera eta ondorengo aurkikuntzara eraman zuen. Era berean, solido kristalino ez-magnetikoak – erregularki kokatutako elementu bildumak – berriki sailkatu dira taula periodiko “topologiko” baten bidez, Kimika Kuantiko Topologikoaren teorietan eta Simetria Adierazleetan oinarrituta. Horri esker, dozenaka mila material topologiko ez-magnetiko identifikatu dira, eta, hortik abiatuta, milaka isolatzaile topologiko berri aurkitu dira.

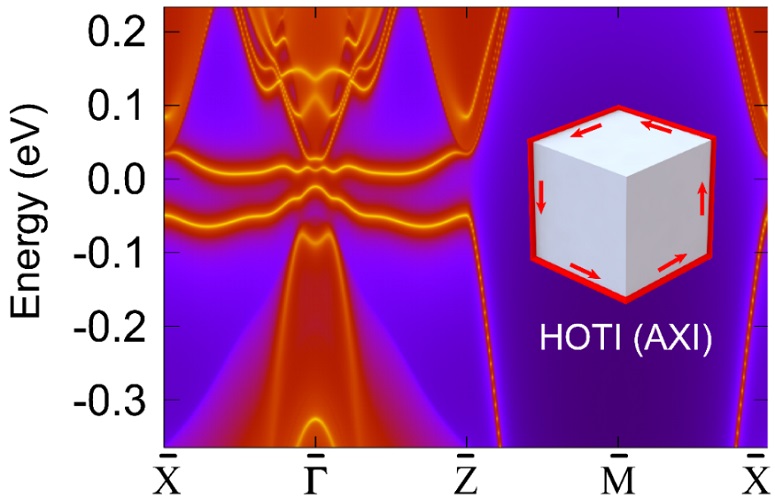

Irudia: Ikerketa honetan aurkitutako NpBi isolatzaile topologiko magnetiko idealaren mugako egoerak. (Iturria: UPV/EHU prentsa bulegoa)

Irudia: Ikerketa honetan aurkitutako NpBi isolatzaile topologiko magnetiko idealaren mugako egoerak. (Iturria: UPV/EHU prentsa bulegoa)Baina, bere homologo ez-magnetikoak ez bezala, orain arte konposatu magnetikoak ezin ziren sailkatu metodo topologiko automatizatuak aplikatuz. Honen ordez, material topologiko magnetikoei buruzko ikerketak ad hoc egiten ziren, haien aplikazio posibleak ikusirik. Adibidez, bihurgailu termoelektriko eraginkorragoak, ordenagailu kuantikoen nukleoa izan daitezkeen energetikoki eraginkorrak diren gailu mikroelektronikoen osagaiak edo memoria magnetiko hobetuen euskarriak izan baitaitezke. Nahiz eta material topologikoen eta horien propietateen lehen azterketa teorikoak, 1980ko hamarkadaren hasieran eginikoak, sistema magnetikoetan garatu ziren – ahalegin horiek 2016an Fisikako Nobel Saria jaso zuen –, paradoxikoki, material topologikoen aurkikuntzan egindako azken 40 urteetako aurrerapenak, neurri handi batean, isolatzaile eta erdieroale topologiko ez-magnetikoetan gertatu dira.

Material topologiko magnetikoak aurreikusteko lanaMaterial magnetiko topologikoetarako hautagaien gabezia erlatiboa komposatu kristalalino magnetikoen simetria konplexuei, eta iman kuantikoak simulatzeak eta neurtzeak dakartzan zailtasun teoriko eta esperimentalei egotz dakieke. Alde batetik, dauden datu-baseetan egitura kristalino ez-magnetiko ezaguna duten ehunka mila konposatu bila daitezkeen bitartean, material magnetiko handienen datu-baseetan esperimentalki neurtutako ehunka egitura magnetiko baino ez daude. Bestetik, egitura ez-magnetikoak 230 talde espazialetan sailkatzen diren bitartean, material magnetikoak 1.421 talde espazial magnetikotan sailkatzen dira. “Horrez gain, sistema magnetiko guztietan beste interakzio batzuk ere kontuan hartu behar ditugu, simulatzen zailagoak direnak. Horren ondorioz, material topologiko magnetikoak aurreikusteko lana askoz ere zailagoa da, baita zenbakiak hobeak izango balira ere”, adierazi du B. Andrei Bernevig Princetongo Unibertsitateko fisikako irakasleak, eta gabezia horren arazoa konpondu nahi duen ikerketaren egilekideak.

Nature aldizkarian argitaratutako Bernevig taldearen ikerketa lanean, Halle eta Dresdengo Max Planck Institutoko, Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU), Ikerbasque Fundazioko, Donostia International Physics Centerreko (DIPC), CNRS eta Parisko Ecole Normale Superieure Institutuko, Massachusettseko Institutu Teknologikoko (MIT), Shangaiko Unibertsitate Teknikoko, Oxfordeko Unibertsitateko eta Princetongo Unibertsitateko ikertzaileek osatutako nazioarteko talde batek, propietate elektroniko topologikoak dituzten material magnetikoak aurkitzeko aurrerapauso handia egin du.

Aurretik, 2017an, Princetongo Unibertsitateko, UPV/EHUko, Max Planck Institutoko eta DIPCko ikertzaile talde batek, ikuspegi oso eta berritzaile bat garatu zuen material ez-magnetikoen banda-egitura ulertzeko. “Teoria honetan, Kimika Kuantiko Topologikoa (TQC) deitua, material baten ezaugarri topologikoak bere azpiko kimikarekin lotu genituen. Horrek bihurtu zuen material topologiko ez-magnetikoen bilaketa, modu eraginkor batean automatizatu zitekeen zeregin batean”, adierazi du Luis Elcorok, UPV/EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultateko irakasle eta bi ikerketen egileetako batek. TQC teroria marko unibertsal bat da, banda-egitura eta material kristalinoen egitura posible guztiak iragartzeko eta ezaugarriak zehazteko. Teoria hau esperimentalki ezagutzen ziren 35.000 konposatu ez-magnetikoei aplikatu zitzaien eta 15.000 material topologiko berri aurkitzera eraman zuen.

Prosezuaren oztopo nagusiakMaterial ez-magnetikoekin lortutako arrakasta erreproduzitzeko, ikertzaileek bi oztopo nagusiri egin behar zieten aurre: alde batetik, material magnetiko jakin baten banda-topologia aztertzeko argitu behar den makineria teorikoa konplexua da oso. Eta, bestetik, egitura magnetikoa modu fidagarrian ezagutzen den material magnetikoen kopurua nahiko txikia da.

Informazio magnetikoa, neurri batean Elcoro irakasleak garatu duen Bilbao Crystallographic Server laborategian dago gordeta. Ikerketan 100 material magnetiko topologiko baino gehiago daudela iragarri dute. Halaber, naturan material magnetiko topologikoen proportzioa (549tik 130) konposatu ez-magnetikoetan dagoen proportzioaren antzekoa dela aurkitu dute.

Egileak baikor agertu dira emaitzekin; izan ere, nahiz eta konposatu magnetikoen kopuru absolutua txikia izan, orain arte aztertutako material ez-magnetikoekin alderatuta, ezaugarri liluragarrien aniztasun handiagoa aurkitu dute, eta, ondorioz, oso interesgarriak dira etorkizuneko esperimentuak diseinatzeko.

Ikertzaileek online datu-base bat ere sortu dute ikerketa honen emaitzetara askatasunez sartzeko. Hainbat bilaketa-tresna erabiliz, erabiltzaileek aztertutako 500 egitura magnetiko baino gehiagoren propietate topologikoak arakatu ditzakete. “Egitura magnetiko topologikoen katalogo baten oinarriak ezarri ditugu”, esan du Elkorok. Espero izatekoa da simetria magnetikoaren erabilera ingurune esperimental eta teorikoetan estandarizatzeak, lan honetan garatutako tresnak era orokor batean hartzearekin batera, material magnetikoetan aurkikuntzen eztanda handia ekarriko duela datozen urteetan.

Iturria:UPV/EHU prentsa bulegoa: Material magnetiko topologiko berriak aurkitzeko metodo bat diseinatzea lortu dute

Erreferentzia bibliografikoa:Y. Xu, L. Elcoro, Z. Song, B. J. Wieder, M. G. Vergniory, N. Regnault, Y. Chen, C. Felser and B. A. Bernevig. (2020). High-Throughput Calculations of Magnetic Topological Materials. Nature. DOI:10.1038/s41586-020-2837-0

The post Material magnetiko topologiko berriak aurkitzeko metodo bat diseinatzea lortu dute appeared first on Zientzia Kaiera.

¿Son nuestras decisiones realmente nuestras?

Aarón Fernández Del Olmo

Shutterstock / Axel Bueckert

Shutterstock / Axel Bueckert

Imagine que acaba de salir de un bar y se encuentra en el suelo un billete de 50 euros. ¿Lo dejaría donde está? ¿Lo cogería disimuladamente, se lo guardaría y se lo quedaría? ¿De qué cree que dependería la elección?

Todos coincidiremos en que tanto nuestra historia previa como el momento actual influirán en la decisión. No sería la misma en un mes en el que anduviésemos “algo apretados”, si viésemos que alguien estaba cerca o si hubiésemos tenido una experiencia previa similar en la que nuestra reacción fuese errónea.

Son unos pocos segundos. Se agacha y lo coge. Levanta la cabeza. ¿Qué hará? Es muy posible que lo que cree no fuese exactamente lo que terminase haciendo. En su cerebro están pasando muchísimas cosas en ese momento. Se están cruzando gran cantidad informaciones. Y lo más interesante: no todas apuntan a una misma conclusión.

Lluvia de información previa a la toma de decisiones

Desde que nacemos estamos procesando información y aprendiendo del entorno. Nuestro cerebro se modifica en función de las experiencias y esto se convierte en un punto de partida para otras nuevas. En definitiva, nos permite predecir.

Ante determinadas situaciones (la del inicio, por ejemplo) se activan zonas muy distintas del cerebro. Estas aportan información cualitativamente diferente: el componente emocional; la memoria, tanto de nuestras experiencias (autobiográfica) como de nuestro conocimiento (semántica); el análisis de las consecuencias; ventajas y desventajas… Muchas veces de forma automática.

Incluso la información del cuerpo sobre sus propias sensaciones. Todos esos aspectos aportan datos para facilitar la decisión final. ¿Cómo? Reduciendo las opciones disponibles (que, de primeras, son muchas) a un conjunto más pequeño y fácil de manejar.

Tal vez esto le choque. ¿Acaso pensaba que toda decisión es reflexiva y racional, en función del análisis de todos los pros y contras? La mayoría de veces no.

¿Razón contra emoción?

El trabajo realizado por Antonio Damasio, mencionado en varios libros, como El error de Descartes o Y el cerebro creó al hombre, señala una hipótesis fundamental para entender cómo decidimos: el marcador somático.

Se suele pensar que lo racional, “las decisiones en frío”, es lo que se debe tener en cuenta para tomar una decisión adecuada, sin errores. Sin embargo, lo que muestran Damasio y su equipo tras estudiar a pacientes con daño cerebral es que la razón sin emoción conduce precisamente a decisiones menos acertadas. Pacientes, por cierto, con una lesión en el córtex prefrontal orbitario, estructura fundamental para integrar la información emocional en la toma de decisiones.

Lo que resulta más interesante es que, según Damasio, las emociones que surgen del propio cuerpo (y se graban en él) deben acompañar a ese punto racional y frío para que haya una adecuada respuesta a lo que demanda el entorno. Un requisito para que nuestra decisión sea la adecuada y se modifique según vamos recibiendo feedback.

Pero, entre tantos sistemas que parecen actuar solos, ¿no le da la impresión de que al final no decide nada? ¿Manda su cerebro por usted?

Libre albedrío

Así relatado, parece que uno se sienta a esperar que su cerebro debata y decida la forma más apropiada de actuar. Que sencillamente nos va a susurrar que la ejecutemos, con la dulce sensación de que somos nosotros quienes decidimos. Una perspectiva nada divertida sobre lo que somos, ¿no?: De todo menos libres.

Esta idea es la que reflejan los estudios del neurólogo Benjamin Libet en los años 70. Varias de sus investigaciones demostraron que la forma en la que funciona el cerebro parece dejar poco margen a nuestra libertad.

Muchas veces, antes de tomar una decisión (mejor dicho, de decidir qué vamos a hacer), se activan zonas del cerebro relacionadas con la acción. Por tanto, la decisión estaría tomada antes de que, subjetivamente, la consideremos como “escogida” por nosotros.

De esta lucha de contrarios (de sistemas que procesan diferente información) surgiría una respuesta adaptada. “Nosotros” simplemente la ejecutaríamos. Esto, sin embargo, supondría una importante incoherencia: si su cerebro decide por usted, ¿quién decide por su cerebro? Una regresión infinita, al parecer.

Tal vez la perspectiva pueda ser otra, según se plantea hoy en día. El cerebro tiene muchos procesos automáticos y todos ellos aportan informaciones diferentes. Según la situación o nuestra experiencia, reducen las opciones para facilitar la respuesta.

Además, lo hace en un bucle continuo para poder adaptarnos según se suceden los acontecimientos. Ahora bien, tampoco la forma en la que se nos reducen las opciones es tan intuitiva como creemos. Y el aporte de la memoria es un ejemplo de ello.

El papel de la memoria

Según un estudio de la Berkeley Hass School of Business de la Universidad de California (Estados Unidos), a la hora de tomar decisiones no elegimos aquello que más nos gusta, sino lo que recordamos más reciente.

Algo contraintuitivo de primeras, pero que tiene cierta lógica cuando lo ponemos en contexto. El aporte de la memoria al proceso de toma de decisiones se centraría simplemente en señalar lo reciente, lo más disponible.

Lo interesante de la memoria es que no es un sistema que reproduzca perfectamente los hechos, sino una continua reconstrucción que da lugar a sucesos inverosímiles. Por ejemplo, falsas memorias (cosas que no ocurrieron pero creemos que sí), modificaciones o eliminaciones de sucesos (distorsiones) o situaciones que se quedan grabadas con mayor claridad (en general, los recuerdos de destello o muy importantes emocionalmente).

Nuestra memoria, imperfecta, también colabora en esa toma de decisiones. Incluso el hecho de pensar en el futuro para ver las posibles consecuencias.

Por eso, cuando estamos cogiendo el dinero del suelo, muchos datos, sensaciones y emociones están delimitando las alternativas válidas para ese momento y billete. Variarán con cada nuevo dato del entorno (alguien paseando cerca, la cara de nuestro acompañante si lo hubiera…).

Si pensamos en nuestra propia experiencia, probablemente recordemos haber encontrado un billete sin dueño en numerosas ocasiones, pero no haber actuado de la misma forma. ¿La razón? Nuestro cerebro y nuestro cuerpo marcaron diferentes caminos entre los que elegir.

Puede que incluso leer este artículo también influya en su decisión la próxima vez que se encuentre un billete. Algo que dependerá también de su memoria, entre otras cosas.![]()

Sobre el autor: Aarón Fernández Del Olmo es doctor en psicología, neuropsicólogo clínico en el Hospital San Juan de Dios de Sevilla y profesor asociado en la Universidad Loyola Andalucía

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo ¿Son nuestras decisiones realmente nuestras? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Cómo nos ayuda la ciencia a tomar decisiones correctas

- Los animales entienden la muerte más de lo que se pensaba

- El cerebro también se puede donar (y no es necesario estar sano)

Orgullo en ciencia: Aporta o aparta: el papel de la comunicación científica en el debate trans

Imagen: itakdalee / freepick

Imagen: itakdalee / freepickLa ciencia es algo más que un sofisticado producto cultural. De hecho, se trata de una herramienta al servicio del bienestar de las personas y debe contribuir a la mejora de la sociedad en su conjunto.

Como ocurre a menudo en tantos ámbitos, también en el científico, quienes forman parte de alguno de los colectivos a los que, de forma genérica, denominamos LGBTIQ, sufren con frecuencia situaciones injustas en su día a día. Muchas de esas personas son objeto de exclusión y acoso en sus centros en mayor medida que las demás. Y se atribuye a motivos similares el que las y los estudiantes de carreras científicas pertenecientes a las minorías citadas abandonen sus estudios en una mayor proporción que el resto. Estas situaciones no son solo injustas per se, sino que, además, comprometen el carácter universal de la ciencia, puesto que no todas las personas gozan de las mismas oportunidades y condiciones para practicarla.

Por otro lado, la ciencia y su comunicación social tienen mucho que aportar a la hora de resolver problemas específicos de estos colectivos, como, por ejemplo, aquellos relacionados con la salud. Esto exige partir del reconocimiento real de la diversidad y la diferencia, y rechazar preconcepciones ancladas en un binarismo poco respetuoso con la diversidad de sexo, género y opción sexual.

Por estas razones, la asociación LGBT Ortzadar, la Cátedra de Cultura Científica y la Dirección de Igualdad de la UPV/EHU sumaron fuerzas para organizar el evento “Orgullo en ciencia”, una jornada sobre diversidad sexual y de género en el ámbito científico. La jornada, enmarcada dentro del programa Bilbao Bizkaia HARRO, tuvo lugar en Bizkaia Aretoa– UPV/EHU (Bilbao) el paso 29 de junio de 20210.

Oihan Iturbide aborda en “Aporta o aparta: el papel de la comunicación científica en el debate trans” las limitaciones de analizar y observar la diversidad de género o conceptos tan complejos como la identidad o la autopercepción individual con las herramientas propias del método científico, y explora qué papel puede jugar la comunicación científica a este respecto.

Oihan Iturbide Aranzadi es biólogo clínico y máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental. Es el fundador de la editorial Next Door Publishers, especializada en divulgación científica.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Orgullo en ciencia: Aporta o aparta: el papel de la comunicación científica en el debate trans se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Orgullo en ciencia: Un PRISMA para hacer la ciencia más diversa

- Orgullo en ciencia: Pío del Río Hortega, un científico en el armario. ¿A quién le importa?

- Nuevos modelos de comunicación científica

Ezjakintasunaren kartografia #361

Burutik atera ezinik izaten ditugun melodia horiek asko esaten dute garunaren funtzionamenduaz. JR Alonsok hitz egin zigun honen inguruan eta, orain, melodia horiek alde batera uzteko teknikak dakartza. Horietako bat txiklea murtxikatzea da: Earworms revisited

Modan daude kriptomonetak, inbertsio munduan arriskutsua izaten dena. Ezagunena Bitcoin da, Elon Musken txioen arabera igo eta jaitsi egiten dena eta inbertsio andana lortzen duena. Haren aurka, Bitcoinen meatzaritzak duen ingurugiro inpaktua dago. Bestelako moneta batzuk martxan jarri dira hau baliatuta Bitcoin garaitzeko. Altcoins could provide a green solution to energy-guzzling cryptocurrencies, Sankar Sivarajah eta Kamran Mahroof .

Ezagutza osoa atzitzeko gai den gizakirik ez da gaur egun. Metatutako ezagutzaren aurrean, errenazimendua beluritu egiten da. Disziplina arteko harremanak galtzen dira ondorioz, DIPCk esku hartu arte. Mining Wikipedia to unveil emergent interdisciplinary knowledge

Mapping Ignorance bloga lanean diharduten ikertzaileek eta hainbat arlotako profesionalek lantzen dute. Zientziaren edozein arlotako ikerketen azken emaitzen berri ematen duen gunea da. UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren eta Nazioarteko Bikaintasun Campusaren ekimena da eta bertan parte hartu nahi izanez gero, idatzi iezaguzu.

The post Ezjakintasunaren kartografia #361 appeared first on Zientzia Kaiera.

Divulgación científica e ingenieros en la España del Regeneracionismo (I): Ibérica y Madrid Científico

Jaume Navarro y Javier Sierra de la Torre

Siguen existiendo los quioscos: lugares habilitados en medio de plazas, de explanadas y de parques en los que se celebran conciertos populares durante las fiestas del pueblo o del barrio. Existen también (todavía internet no ha acabado con ellos) quioscos en los que comprar chicles, periódicos, y revistas. Revistas de temáticas especializadas en la vida de aristócratas, toreros, futbolistas o “famosos” en general, especializadas en cocina, en fotografía, en automovilismo y en decoración. Revistas satíricas, revistas críticas, revistas y más revistas. Con total seguridad habrá en tu quiosco más cercano revistas de todo tipo, y probablemente habrá revistas de divulgación científica.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Quiero decir, ¿qué pintan unas cuartillas encuadernadas sobre la última expedición a Marte expuestas entre otras que nos explican cómo decorar nuestro salón en primavera y diez recetas fáciles, rápidas y sanas para cocinar espárragos? Esta es una pregunta compleja, y no es posible contestarla satisfactoriamente en una pincelada, pero sí se puede asegurar que lo de comunicar los conocimientos científicos de manera sencilla, resumida y digerible (como los espárragos) tiene su historia. En 1996 se publicó en España un catálogo que recogía las revistas publicadas en el siglo XIX que incorporaban cuestiones científicas y técnicas. La enorme cantidad de títulos catalogados resulta tan sorprendente como la variedad de contenidos que alcanzaron a divulgar –o “vulgarizar”, como llamaban a esta actividad sin ningún sentido despectivo– en sus periódicas cuartillas. Sin embargo, casi todas eran revistas generalistas referidas a “ciencias, artes y cultura”, o cosas parecidas.

Algunos historiadores de la ciencia han designado al periodo comprendido entre 1874 y 1936 como la Edad de Plata de la ciencia española. Durante estos años algunos científicos e ingenieros civiles españoles de toda la península trabajaron para impulsar la educación científica general y construir espacios de enseñanza y debate sobre los progresos de las ciencias. Estos espacios incluyeron revistas especializadas en información científica, pero la mayoría de estas revistas no lograban mantenerse financieramente y desaparecían a los pocos años. El mundo naval ilustrado, por ejemplo,consiguió vivir cuatro años (1897-1901) hasta desaparecer, El museo popular: semanario ilustrado de literatura, ciencias y artes no vivió más de un año, y La España Agrícola no aguantó más de dos. La pluralidad de temas que tocaban las revistas de vulgarización nos enseña que existía una amplia y epistémicamente variada red de científicos e ingenieros profesionales en la España de finales del siglo XIX y principios del siglo XX dedicada a esta tarea. Pero su idea de “ciencia” estaba todavía en fase de definición y ciertamente no coincide necesariamente con lo que se pueda entender como tal en la actualidad.

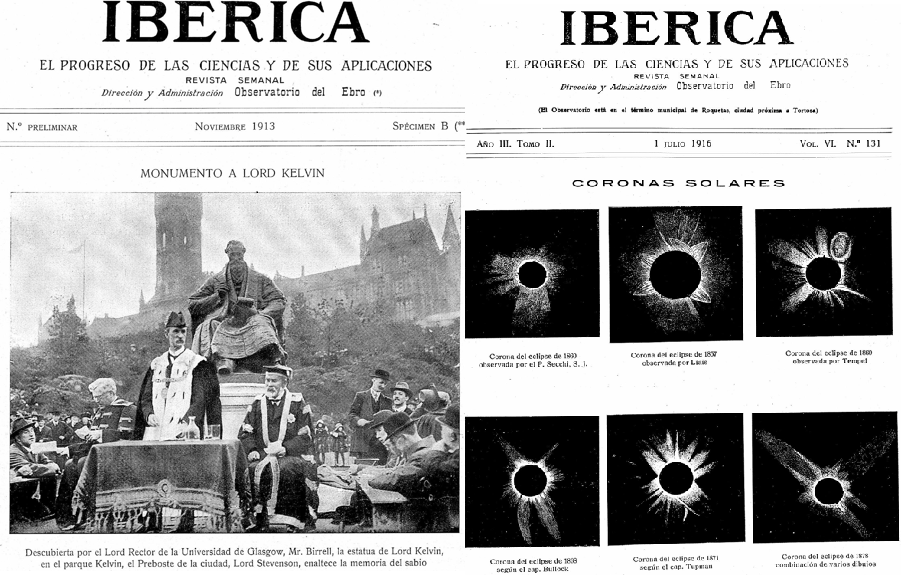

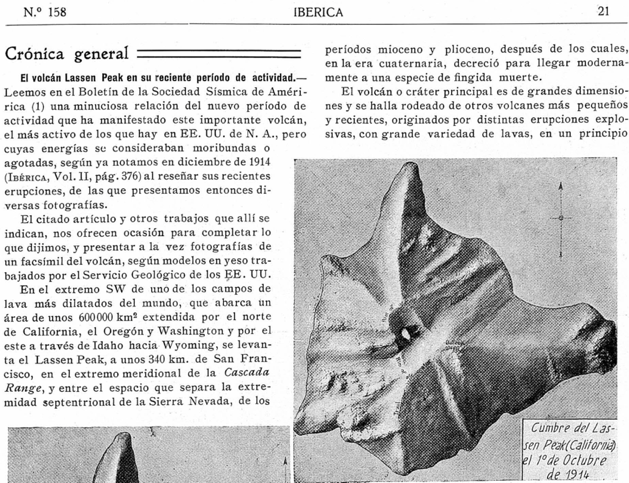

Sin embargo, desaparecer no fue el destino de todas las publicaciones que vulgarizaban la “ciencia” durante esta época. Las publicaciones oficiales (las que dependían de un cuerpo profesional de la administración o que en general tenían apoyo de alguna institución) vivían más tiempo. Por ejemplo, el Observatorio del Ebro, fundado por miembros de la Compañía de Jesús en 1904, publicó a partir de 1914 Ibérica: el progreso de las ciencias y de sus aplicaciones, que se convirtió en la más longeva de las revistas de información científica en España, pues se publicó hasta el año 2005. Los temas que trataba eran de lo más diverso, con un cierto protagonismo de la observación del universo, del sol (en la que eran verdaderos especialistas) y de los fenómenos atmosféricos.

El Observatorio era (y es) una estación sismológica. En su revista mostraron varias tablas de registros sísmicos de Cataluña y del mundo, y explicaron los pormenores de los temblores de la corteza terrestre, de la vulcanología y de las herramientas que usaban para medir. Al margen de estos dos temas, los eventos científicos nacionales y extranjeros se publicitaban y eran celebrados en sus páginas. Por ejemplo, los congresos anuales de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias (fundada en 1907) recibían toda su atención, e igual visibilidad daban a las reuniones de otras asociaciones científicas y sus diferentes viajes, excursiones y expediciones por la península y por el mundo. Además, la historia natural (botánica, entomología, ictiología, etc.) tenía también una fuerte presencia entre sus páginas.

Varias de las noticias que publicaron no eran producciones propias: en múltiples ocasiones los vulgarizadores se hacían eco de los progresos científicos extranjeros. La pluralidad de los temas que los autores querían mostrar a su público era absoluta. En la portada que mostramos más abajo, por ejemplo, se plasma una imagen de una réplica del fondo marino hecha en Nueva York. Si se pasan las páginas, entonces nos encontramos con varias secciones dedicadas a explicaciones sobre otros temas (economía, el magnetismo en la atmósfera, el Sáhara, etc.), muchos de las cuales se extractan y traducen de revistas en otros idiomas. En la imagen de arriba también se puede ver una publicación característica: una noticia de una erupción procedente de un boletín estadounidense.

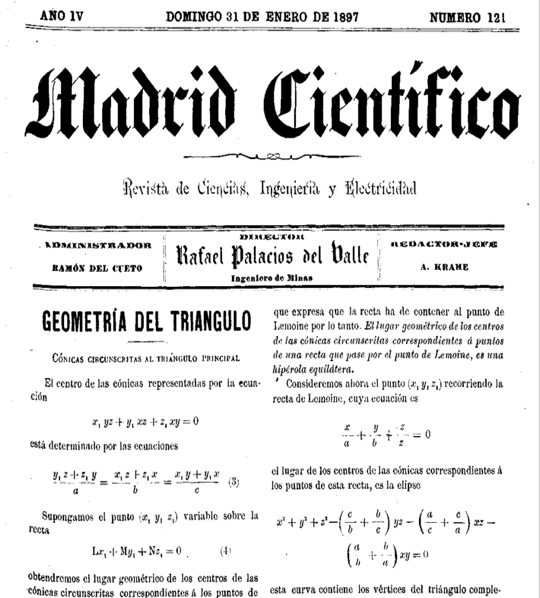

Ibérica no es la única revista de estas características (de contenido plural, al tanto de la actualidad científica global, muy enfocada hacia lo útil y esforzada a la hora de visibilizar la ciencia nacional), ni tampoco la primera, como tantas veces se repite. En 1894 (y hasta 1936) un grupo de estudiantes de la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos comenzó a publicar Madrid Científico, una revista editada por ingenieros para ingenieros que abordó prácticamente toda la actualidad científica de su época, y vulgarizaba la ciencia para un público que se esperaba que tuviera un mínimo de formación científica (por así decirlo, era una vulgarización de más alto nivel). Además, no contaban con apoyo institucional como Ibérica, lo cual convierte su supervivencia en algo verdaderamente destacable.

Los autores vulgarizaban todo lo que encontraban interesante sobre el estudio científico de la naturaleza y de la sociedad. La noticia sobre el descubrimiento de nuevos fósiles de ictiosauro, hallazgo que permitía explicar sus mecanismos adaptativos, se colocaba en la misma entrega en la que se hablaba de las novedades eléctricas, de la última expedición al Polo Sur, de los seguros de vida y de una detallada descripción geográfica de Nueva Zelanda. Es difícil encontrar en ambas revistas un campo de conocimiento que no fuera tocado por sus autores. Igual que en Ibérica, la historia natural tenía un papel destacado entre sus páginas: en especial, la botánica relacionada con la agronomía, pero también la zoología en general. Entre sus páginas se pueden encontrar varios estudios sobre hormigas, sobre parásitos, sobre múltiples plantas y sus tiempos de germinación y floración, sobre aves, sus nidos, sus huevos, sus crías y sus rituales, etc. Lo más sorprendente de esta revista es que era una revista de ingenieros. Los ingenieros recibían (y reciben) una rica formación científica; o, lo que es lo mismo, la ciencia formaba (y forma) parte de su núcleo de intereses. En Madrid Científico se percibe muy bien cómo la distinción entre ciencia e ingeniería no estaba bien delimitada. El ingeniero muchas veces hacía de historiador natural, de geógrafo, de geólogo, de matemático, de químico y de empresario. Su profesión era, en algún sentido, un paraguas bajo el cual todo conocimiento científico tenía cabida y utilidad. Sobre todo, tenía una concepción específica de lo que era el conocimiento moderno; concepción que quedó plasmada en sus escritos.

La vulgarización de las matemáticas también tenía su lugar en esta revista, donde Fausto Babel, que era el pseudónimo de Francisco Granadino (1865-1932), fundador de la revista e ingeniero de caminos, dedicó varias secciones a explicar la probabilidad a través de juegos de azar, y además ofrecía a los lectores pasatiempos matemáticos. La observación del cosmos y la nueva física tampoco les eran desconocidas.

Al igual que en Ibérica, los ingenieros de Madrid Científico se ocuparon de mostrar, además, qué instituciones nacionales y extranjeras se dedicaban a la práctica científica y compartieron artículos de otras revistas, a veces traducidos, otras en su lenguaje original. Los laboratorios, museos, observatorios y escuelas fueron descritos en Madrid Científico como eventos a celebrar y ejemplos a seguir. Las noticias que llegaban de la Academia de Ciencias de París, las donaciones a los museos y la inversión de diversas fundaciones se publicitaban doquiera que sucedieran. Además, los esfuerzos por vulgarizar la ciencia tenían un trasfondo muy importante: el llamado “desastre” del año 1898 precipitó un clima de crítica interna y de búsqueda de ejemplos exitosos de modernización a seguir en el exterior.

Ibérica y Madrid Científico se parecen mucho en las características que hemos dicho, y esto nos ayuda a los historiadores de la ciencia a entender cómo era la vulgarización científica en esa época (muy diferente de lo que llamamos hoy divulgación). Pero por encima de esta especificidad, ambas coinciden en un aspecto muy importante, ya mencionado más arriba: los ingenieros estaban actuando como comunicadores de lo que hoy entendemos como conocimiento científico y técnico, y en el mismo espacio mostraban cuál era su ambición modernizadora concreta. La vastedad de estas publicaciones sobre biología, geología, geografía, matemáticas, física, etc. fueron compartidas junto con noticias sobre ferrocarriles, buques construidos en acero, nuevos globos, aviones e hidroaviones, centrales hidráulicas, ganadería y agricultura científicas y modernas. ¿Cuál era la imagen, entonces, que los ingenieros tenían del conocimiento y de la modernidad? ¿Era meramente experimentación y clasificación de lo natural? Algunos historiadores de la ciencia, al hablar de Edad de Plata, se refieren especialmente a las ciencias experimentales y puras, y también a algunas aplicadas como la química o la medicina. Pero la ciencia del ingeniero y su proyecto de modernidad suelen, injustamente, dejarse al margen en estos estudios. Madrid Científico e Ibérica nos muestran, pues, cómo la vulgarización de los conocimientos científicos estaba intrínsecamente unida a la de sus aplicaciones y a los intereses de los ingenieros.

Sobre los autores: Jaume Navarro es Ikerbasque Research Professor en el grupo Praxis de la Facultad de Filosofía de la UPV/EHU y dirige el doctorado que Javier Sierra de la Torre está realizando sobre la divulgación científica en España a finales del XIX y principios del XX.

El artículo Divulgación científica e ingenieros en la España del Regeneracionismo (I): Ibérica y Madrid Científico se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Ciencia y democracia: dilemas de la divulgación científica

- Sin divulgación científica no hay democracia. Sin arte tampoco

- Divulgación científica: en las mejores librerías

Edorta Santos: “Terapia zelularrak estrategia terapeutiko berriak garatzeko aukera ematen du” #Zientzialari 158

Terapia zelularrean zelulak erabiltzen dira osagai aktibo gisa eta medikamentu arruntek dituzten mugetatik haratago joatea ahalbidetzen du estrategia terapeutiko berriak garatuz. Medikuntzaren arloan aplikagarritasuna izan dezake gaixotasun kroniko, neurodegeneratibo zein inmunogenikoetan.

Honen harira, zelula amek zeresan handia dute terapia zelularrean, ez bakarrik eraldatzeko duten gaitasunagatik, baizik eta, gorputzean dauden beste zelulen jokaera aldatzeko duten gaitasunagatik. Esaterako, hanturazko osagai bat duten patologietan, gaixotasuna behin desagertuta, beste zelulei kaltetutako ehun edo organoak berreraikitzeko momentua dela ulerrarazten diote sistema immuneari.

Terapia zelularren nondik-norakoez, ikertzen dabilen zelula ametan oinarritutako hesteetako hanturazko gaixotasunaren tratamendurako sistema terapeutiko berrien garapenaz eta alor honetan etorkizun hurbileko erronkez jakiteko, Edorta Santos UPV/EHUko Farmazia Fakultateko ikertzailearekin bildu gara.

“Zientzialari” izeneko atal honen bitartez zientziaren oinarrizko kontzeptuak azaldu nahi ditugu euskal ikertzaileen laguntzarekin.

The post Edorta Santos: “Terapia zelularrak estrategia terapeutiko berriak garatzeko aukera ematen du” #Zientzialari 158 appeared first on Zientzia Kaiera.

Ríos rojos: el problema ambiental de las aguas ácidas de mina

Manuel Olías y José Miguel Nieto

Durante las avenidas, la fuerza de la corriente arrastra a algunos peces de arroyos de buena calidad hacia el río Tinto, donde no pueden soportar los altos niveles de contaminación y mueren. Fotografía de los autores.

Durante las avenidas, la fuerza de la corriente arrastra a algunos peces de arroyos de buena calidad hacia el río Tinto, donde no pueden soportar los altos niveles de contaminación y mueren. Fotografía de los autores.El río Tinto (provincia de Huelva, España) tiene un intenso color rojo como indica su nombre. Es un caso único a nivel mundial, pero su particularidad no viene dada por su color (existen muchos otros ríos rojos en el mundo) sino por su extensión. El Tinto mantiene estas condiciones durante casi 100 km, desde la cabecera en la sierra hasta su desembocadura en la ría de Huelva.

Además de las elevadas concentraciones de hierro que le dan su tonalidad, el agua del Tinto tiene un pH muy ácido y muchos otros elementos tóxicos como arsénico, cadmio y plomo. En este tipo de río no viven peces, ni moluscos, ni plantas superiores, ni casi nada. Solo se desarrollan microorganismos extremófilos, para los que esas condiciones ácidas son ideales.

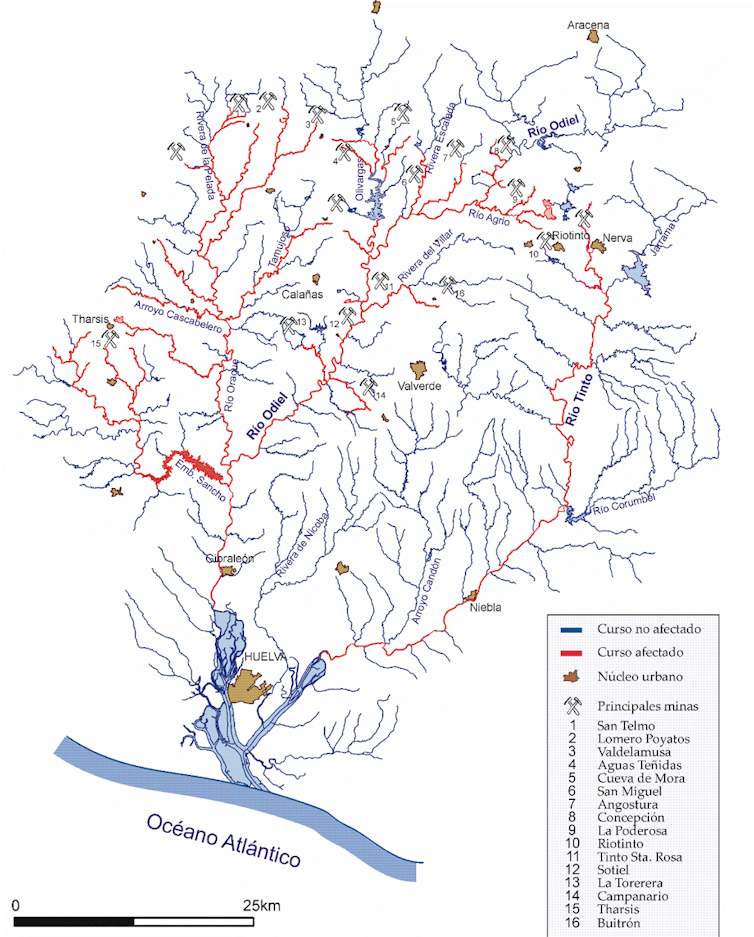

Todo esto se debe a un proceso conocido como drenaje ácido de minas, una de las principales causas de la degradación de los recursos hídricos a nivel mundial. Otro ejemplo cercano es el río Odiel, vecino del Tinto, que no es tan famoso, pero transporta una cantidad de contaminantes hasta la ría de Huelva mucho mayor.

Primer vertido de aguas ácidas que se une al río Odiel; se observa el cambio de color y la desaparición de toda la vegetación (el río discurre desde la parte superior derecha a la inferior izquierda). Fotografía de los autores.

Primer vertido de aguas ácidas que se une al río Odiel; se observa el cambio de color y la desaparición de toda la vegetación (el río discurre desde la parte superior derecha a la inferior izquierda). Fotografía de los autores.Aguas ácidas en las minas

Las aguas ácidas de mina se asocian a los depósitos de sulfuros polimetálicos. En menor medida también se producen en las minas de carbón, que contiene pequeñas concentraciones de sulfuros. Los sulfuros son estables en el subsuelo, donde no hay oxígeno. Mientras se mantengan esas condiciones no causan ningún problema. Sin embargo, si estos minerales se exponen al oxígeno y agua, se disuelven generando acidez y liberando el hierro y muchos otros elementos que contienen.

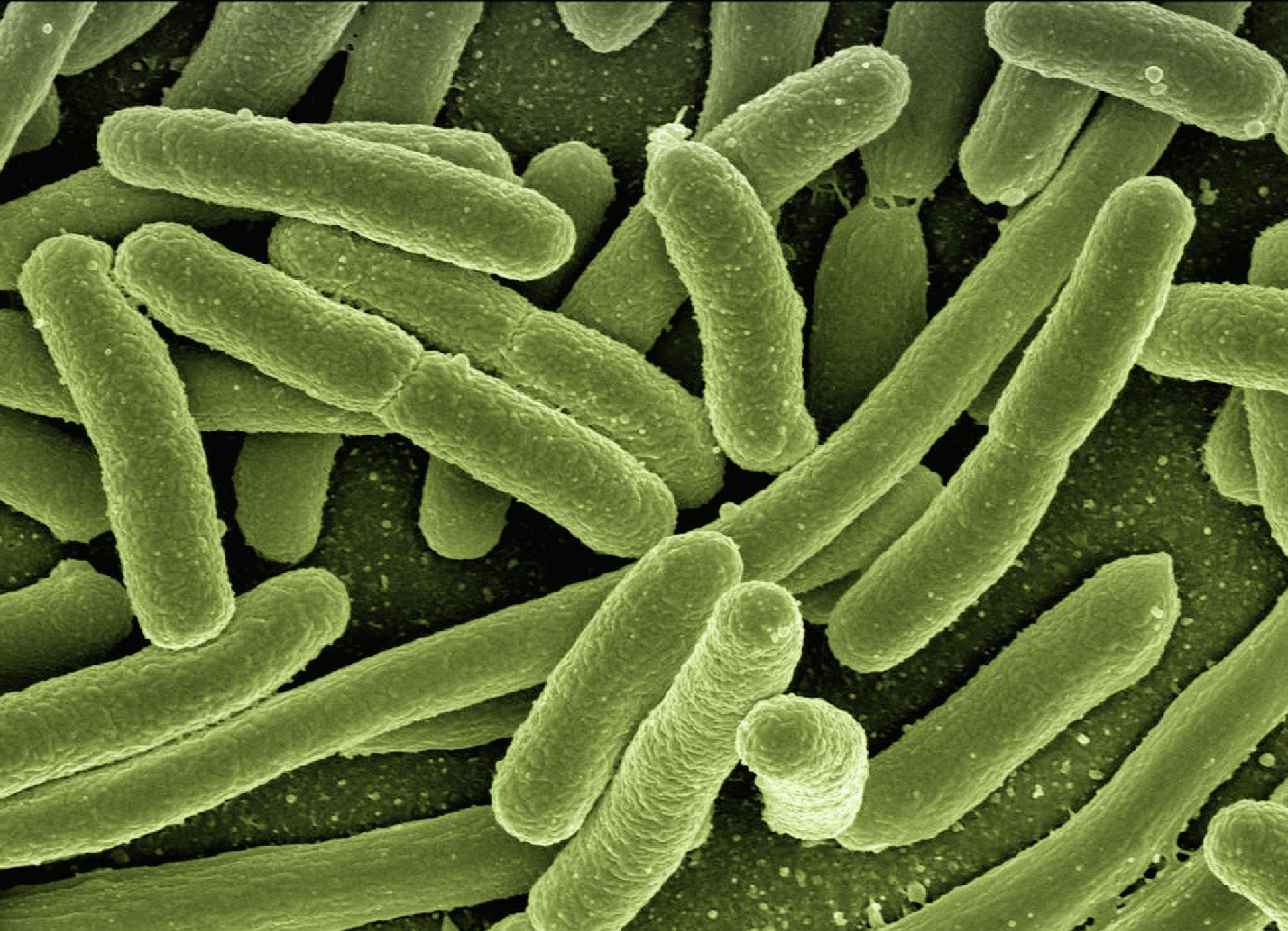

Esas reacciones están catalizadas por bacterias acidófilas, de forma que si se alcanzan bajos valores de pH se multiplican las poblaciones de estas bacterias, lo que genera más oxidación de sulfuros y más acidez. Es decir, es un proceso que se retroalimenta y, una vez iniciado, perdurará durante cientos o miles de años. Si estos lixiviados llegan hasta las aguas superficiales pueden provocar la degradación total de los ecosistemas acuáticos asociados.

Este proceso se da de forma natural en las zonas donde los sulfuros afloran en la superficie. Sin embargo, la minería multiplica por varios órdenes de magnitud la oxidación natural de estos minerales al extraer grandes cantidades de sulfuros y ponerlos en contacto con la atmósfera, perforar kilómetros de túneles y galerías en el subsuelo por donde penetra el oxígeno, producir enormes escombreras y otros residuos ricos en sulfuros, etc.

Río Odiel en diferentes periodos del año. Los colores reflejan distintos niveles de contaminación, los valores más extremos (fotografía derecha) corresponde al verano cuando el caudal del río es menor. Fotografía de los autores.

Río Odiel en diferentes periodos del año. Los colores reflejan distintos niveles de contaminación, los valores más extremos (fotografía derecha) corresponde al verano cuando el caudal del río es menor. Fotografía de los autores.Contaminación en la Faja Pirítica Ibérica

La Faja Pirítica Ibérica se extiende desde la parte occidental de la provincia de Sevilla hasta la costa atlántica portuguesa, alcanzando su mayor desarrollo en la provincia de Huelva. Es una de las zonas con mayor concentración de yacimientos de sulfuros del mundo, entre ellos varios denominados supergigantes (con más de 100 millones de toneladas).

La acidez producida por la oxidación de sulfuros puede ser neutralizada si existen materiales carbonatados en las rocas encajantes de los depósitos, como ocurre por ejemplo en el distrito minero de Linares-La Carolina (Jaén). Desafortunadamente, en la Faja Pirítica prácticamente no existen rocas carbonatadas, lo que junto a la gran cantidad de sulfuros y la intensa actividad minera genera las condiciones idóneas para la formación de aguas ácidas con elevadísimas concentraciones de elementos tóxicos.

Las numerosas minas abandonas repartidas por toda la Faja Pirítica Ibérica hacen que la red fluvial de la zona esté profundamente afectada por las aguas ácidas. Cuando los ríos Tinto y Odiel desembocan en la ría de Huelva, las aguas ácidas fluviales se mezclan con el agua marina y la mayoría de los metales de origen minero precipita, acumulándose en los sedimentos del fondo.

Los organismos que habitan en estos sedimentos asimilan algunos elementos tóxicos que entran en la cadena trófica, haciendo que los niveles de contaminación de los peces y moluscos de la ría de Huelva sean muy elevados. Además, algunos elementos más móviles en condiciones de pH neutro como el arsénico y el cadmio pueden permanecer disueltos en el agua e incluso alcanzar las aguas costeras.

Mapa de las redes fluviales de los ríos Tinto y Odiel indicando las principales minas y los tramos afectados por aguas ácidas de mina.

Mapa de las redes fluviales de los ríos Tinto y Odiel indicando las principales minas y los tramos afectados por aguas ácidas de mina.Un problema antiguo…

En los pueblos de la cuenca minera onubense mucha gente piensa que los ríos Tinto y Odiel siempre han estado así, y que sus condiciones ácidas son de origen natural. Sin embargo, existen multitud de evidencias geológicas e históricas que indican que su degradación se ha producido desde el inicio de la explotación minera a gran escala a mediados del siglo XIX. Así, Juan Ramón Jiménez, vecino ilustre del pueblo de Moguer situado junto a la ría del Tinto, escribe en su libro Platero y yo:

Mira, Platero, cómo han puesto el río entre las minas, el mal corazón y el padrastreo.

Apenas si su agua roja recoge aquí y allá, esta tarde, entre el fango violeta y amarillo,

el sol poniente; y por su cauce casi solo pueden ir barcas de juguete.

¡Qué pobreza!

…Antes los pescadores subían al pueblo sardinas, ostiones, anguilas, lenguados, cangrejos…

El cobre de Riotinto lo ha envenenado todo…

…con consecuencias actuales

La minería actual tiene que cumplir con requerimientos ambientales estrictos y cuenta con tecnologías para reducir la generación de lixiviados ácidos y tratar los que se producen. El problema en la Faja Pirítica es la enorme cantidad de residuos ricos en sulfuros existentes generados por la minería antigua de los siglos XIX y XX, donde se siguen produciendo lixiviados ácidos.

Río Tintillo. Fotografía de los autores.

Río Tintillo. Fotografía de los autores.Existen grandes embalses como el del Sancho, de 58 hm³ de capacidad, que almacenan aguas ácidas y no pueden ser utilizadas para ningún fin sin un tratamiento complejo. Esta contaminación histórica también compromete la calidad del agua del futuro embalse de Alcolea (de 246 hm³ de capacidad) que se está construyendo en la cuenca del río Odiel. Aunque en la actualidad las obras están paralizadas, existe una fuerte presión de los regantes para que se retomen. Además de estas razones utilitarias, debemos mejorar las condiciones ambientales para tener unos ríos vivos y saludables, a lo que por otra parte estamos obligados por la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.

La producción de lixiviados ácidos de las minas de sulfuros abandonadas puede perdurar miles de años. Desde la Universidad de Huelva hemos desarrollado un sistema de tratamiento pasivo denominado Sustrato Alcalino Disperso (DAS por sus iniciales en inglés), que no necesita energía eléctrica y puede funcionar sin apenas mantenimiento durante varios años. Ya se ha construido una planta a escala real en Mina Concepción gracias al proyecto LIFE_ETAD, lo que ha supuesto un importante primer paso para la recuperación de la zona.![]()

Sobre los autores: Manuel Olías es catedrático de Hidrología Superficial e Hidrogeología y José Miguel Nieto de Cristalografía y Mineralogía en la Universidad de Huelva

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo Ríos rojos: el problema ambiental de las aguas ácidas de mina se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Ríos atmosféricos, las autopistas aéreas que regulan el clima

- Todos los rojos son chillones

- La contribución global de los ríos intermitentes al ciclo del carbono

Simetriaz eta bere hausturaz (eta III)

Irudia: Zientzia modernoan, simetriaren haustura simetria bera bezain garrantzitsua izatera iritsi da. (Argazkia: cocoparisienne – Pixabay lizentziapean. Iturria: pixabay.com)

Irudia: Zientzia modernoan, simetriaren haustura simetria bera bezain garrantzitsua izatera iritsi da. (Argazkia: cocoparisienne – Pixabay lizentziapean. Iturria: pixabay.com)Egungo simetria kontzeptua objektuen simetria geometrikoa deskribatzearekin batera hasi zen zedarritzen, matematika zein fisika arloetan. Hartu elur-maluta perfektu bat, bere erdigunea ardatz harturik eta horri finko eutsita 60º biratu, eta ez da hasierako elur-malutatik bereizterik izango. Aitzitik, 90º biratuz gero, errotazioaren eragina sumatu ahalko dugu. Biraketaz jabetzeko, baina, erreferentzia bat beharko dugu, edo beste era batera esanda, biraketak elur-maluta transformatuko du, baina betiere kanpo-erreferentzia batekin alderatuta.

Hala, bada, objektu baten simetriari dagozkion transformazioek (errotazioak orokortzea) bereizezin bihurtzen dituzte hasierako eta bukaerako egoerak, garrantzizkotzat ditugun propietateei erreparatuta behintzat. Simetria ulertzeko modu hori (transformaziorik egon den ala ez bereizi ezin izatea) oso emankorra izan da azken 400 urteetako zientzia-ikerketan. Hiru dira garapen aipagarrienak: (I) kontzeptua simetria fisikoetara zabaltzea, (II) talde-teoriaren garapena eta haren aplikazio zientifikoak, (eta III) «simetria-haustura» kontzeptuaren garrantzi gero eta handiagoa.

Simetriaren hausturaZientzia modernoan, simetriaren haustura simetria bera bezain garrantzitsua izatera iritsi da. Hainbesteraino, non haustura hitzaren bidez adierazten dugun, erabat hautemangarri eta materiala den zerbait puskatuko balitz bezala. Izan ere, praktikan hala ulertzen da kontzeptua.

1894an, Pierre Curie frantziarrak simetriaren garrantzia nabarmendu zuen simetriaren printzipioaren —edo, bere omenez, Curie printzipioa ere deritzonaren– bidez. Haren arabera, efektu batek ezin du bere kausak baino simetria gutxiagorik izan; alegia, efektu batek beti gordeko du bere kausak zeukan simetria edo simetria falta.

Curieren printzipioa fin-fin bete zen berrogeita hamar urte baino luzaroagoan zientziaren alor guztietan, baina arazo ugariri egin behar izan zion aurre 50eko hamarkadan, funtsezko zenbait aurkikuntza egin zenean. Printzipioak zutik iraun zuen erronka horien ostean ere, baina ia ezagutezin bihurtu arte aldatuta.

Curieren printzipioak aurre egin behar izan zion lehen erronka supereroankortasunaren testuinguruan agerturiko berezko simetria-hauste fenomenoa izan zen (eremuen teoria kuantikoan ere azalduko zen berriro geroago). Emaitzen egonkortasunari zegokion. Izan ere, problema simetriko baten emaitza simetrikoa ezegonkorra izan zitekeen; emaitza egonkorra, berriz, ez zen bere kausa bezain simetrikoa. Beraz, bazirudien Curieren printzipioa urratzen zela. Efektu kontzeptuaren esanahia zabalduta konpondu zen arazoa: teorikoki, kausa batek efektu multzo bat eragiten du (emaitza multzo bat, beraz), denak maila berean probableak, nahiz eta aldi bakoitzean bat baino ez ikusi; ondorioz, multzo osoa da kausaren simetria daukana, eta ez ikusitako efektua soilik. Arrazoibide bihurritu samarra da, baina balio izan zuen printzipioa baztertu behar ez izateko.

Bigarren erronka paritatearen urraketak ekarri zuen. Bertan, esperimentu baten emaitza posibleak bere ispilu-irudia menderatzen du. Urraketa hau Tsung Dao Lee eta Chen Ning Yang fisikariek aurreikusi zuten 1956an, eta Chien Shiung Wu fisikariak eta haren laguntzaileek detektatu zuten esperimentalki 1957an. Kasu honetan, kausa kontzeptua aldatuta da posible printzipioak irautea. Interakzio nuklear ahula gobernatzen duen legeak simetria hausten du, eta, Curieren printzipioa mantentzeko, legea kausaren barruan dagoela ulertu behar da.

Laburbilduz, Curieren simetria-printzipioak iraun du, baina zabaldu eta aldatu egin behar izan dira kausak eta efektuak ulertzeko moduak.

XX. mendearen bigarren erdian berezko simetria-hausteak biologian ere hartu zuen garrantzi handia. Fisikan ikusi dugun arrazoibidearen antzeko ibilbideari jarraitu zitzaion. Organismo oro (birusak kanpo) simetria handiko izaki gisa hasten da; sinplifikatuta, zelula isolatu eta esferiko gisa. Organismoa garatu eta hazi ahala, egoera simetrikoa gero eta ezegonkorragoa bihurtzen da, izan barneko indar eta tentsioengatik edo ingurumenekoengatik. Ezegonkortasun horrek simetria haustea eragiten du: organismoak aukeran dituen taxutze guztien artean, egonkorrena hautatuko du, nahiz eta hain simetrikoa ez izan. Hala, egonkortasunaren eta simetria-haustearen arteko dinamikak mugatu egiten ditu organismo batek hazkuntzan har ditzakeen forma posibleak. Organismoak une bakoitzean aukeran dituen egoera posibleetako zein aukeratuko duen bere barneak kontrolatuta egon daiteke (adibidez, DNAren barruko jarraibideen bidez), edo ingurumenak kontrolatuta (esaterako, tenperaturak edota konposatu jakinen presentziak).

Hortik ondorioztatu daiteke berezko simetria-hausteak errotik aldatu duela eboluzioaren teoria ulertzeko modua.

Darwinen ikuspuntutik, eboluzioak hamaika aukeraren artean esploratzeko askatasuna du, eta hura modu oso orokorrean soilik mugatzen dute lege fisiko eta kimikoek. Ustezko askatasun horrek, ordea, gertaera paradoxiko, edo, behintzat, arras deigarriak ekarri ohi dizkigu. Adibidez, espezieen leinu ezberdinetan oso itxura antzekoak garatzea, edo, teorian aukera ia infinituak egonda, errealitatean aukeren azpi-multzo nahiko mugatua baino ez gauzatzea.

Gertaera deigarri horientzako azalpen posible bat da dinamikoki egonkorra denak asko baldintzatzen duela biologikoki posiblea dena. Ikusi dugun bezala, hori ulertzeko giltzarri da simetria-haustearen kontzeptua.

Egileaz:

Cesár Tomé López (@EDocet) zientzia dibulgatzailea da eta Mapping Ignorance eta Cuaderno de Cultura Cientifica blogen editorea.

Itzulpena:Lamia Filali-Mouncef Lazkano

Hizkuntza-begiralea:Xabier Bilbao

Simetriari buruz idatzitako artikulu-sorta:- Simetriaz eta bere hausturaz (I)

- Simetriaz eta bere hausturaz (II)

- Simetriaz eta bere hausturaz (eta III)

The post Simetriaz eta bere hausturaz (eta III) appeared first on Zientzia Kaiera.

A la caza de la chocolatina

Foto: Hans Braxmeier / Pixabay

Foto: Hans Braxmeier / Pixabay

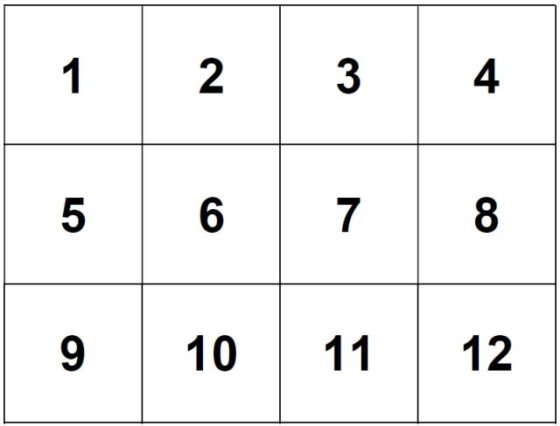

Alicia propone un juego a su amigo Benito y a su amiga Carmen. Elige una docena de cajas de cartón, las numera y las coloca en forma de cuadrícula 3×4, como muestra la imagen:

Alicia elige al azar dos de las cajas y esconde en cada una de ellas una chocolatina (son iguales), dejando el resto de las diez cajas vacías.

El juego consiste en lo siguiente:

-

Alicia muestra las cajas a Benito, quien debe ir abriéndolas por filas (es decir, en el orden 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12) hasta que encuentre una de las chocolatinas. En ese momento se detiene. El número de cajas abiertas por Benito es su puntuación final.

-

Alicia vuelve a cerrar las cajas (dejando sus contenidos intactos) y se las ofrece a su amiga Carmen, quien las abrirá por columnas (es decir, en el orden 1-5-9-2-6-10-3-7-11-4-8-12), dejando de abrir cajas el momento de encontrar una chocolatina. Y, como en el caso de su amigo, anota el número de cajas que ha destapado hasta encontrar su primera chocolatina.

Gana este juego (y se come las dos chocolatinas) quien obtenga la puntuación más baja (quien haya encontrado antes el dulce). Y si empatan, Benito y Carmen se reparten el “botín”.

Por ejemplo, si Alicia esconde las chocolatinas en las cajas 8 y 11, Benito tendrá una puntuación de 8 (abre las cajas 1-2-3-4-5-6-7-8), mientras que Carmen obtendrá un puntaje de 9 (ya que destapará las cajas 1-5-9-2-6-10-3-7-11 hasta encontrar su primera chocolatina). Es decir, ganaría Benito.

La pregunta que se plantea es la siguiente: ¿Quién tiene más probabilidades de ganar el juego, Benito o Carmen? ¿O ninguno de los dos?

En primer lugar, recordemos que hay 66 maneras de repartir las dos chocolatinas introduciendo una en dos de las doce cajas (son las combinaciones sin repetición de 2 elementos elegidos entre 12).

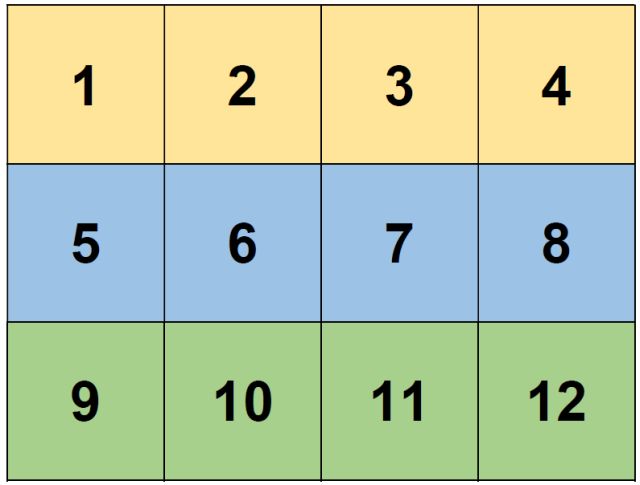

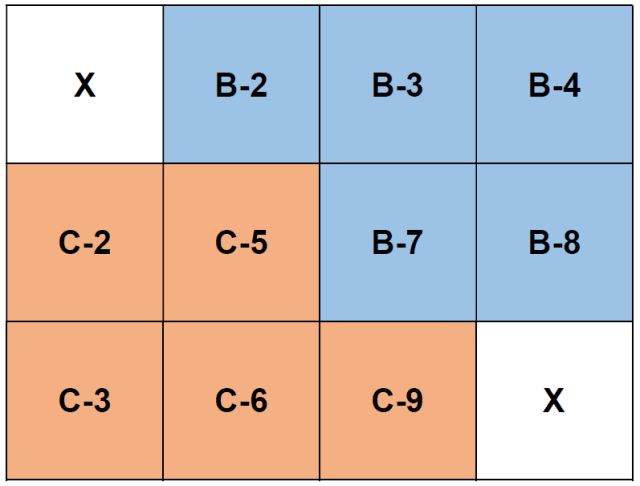

Para estudiar el problema planteado, etiquetamos una caja con B o C dependiendo de quien de los dos (B-Benito y C-Carmen) llegue antes a esa caja, y escribiremos a su lado la puntuación obtenida (si allí hubiera chocolatina) por esa persona en cada caso. Además, la caja se marcará con X si, siguiendo cada uno su trayectoria, ambos llegan a esa posición en el mismo momento. Claramente, obtenemos el siguiente resultado:

Observar que, si una chocolatina está en primera caja, Benito y Carmen empatan (hay 11 posibles posiciones para la segunda chocolatina), ya que ambos obtienen una puntuación de 1.

Si una chocolatina está en la última caja y la otra en una etiquetada con B o C, Benito gana en cinco ocasiones y Carmen en otras cinco.

Si las chocolatinas están escondidas en dos cajas etiquetadas con B, Benito gana (hay 10 reparticiones posibles). Del mismo modo, si las cajas con premio están ambas etiquetadas con C, es claro que gana Carmen (hay otras 10 distribuciones posibles).

El resto de los posibles repartos de las chocolatinas consiste en que una esté en una casilla etiquetada con B y la otra con C. Hay 25 maneras de que esto suceda. ¿Cuándo gana Benito? ¿Cuándo lo hace Carmen? ¿Cuándo empatan?

Benito gana (es decir, encuentra la primera chocolatina abriendo menos cajas que Carmen) si las chocolatinas están en:

-

B-2 y (C-3 o C-5 o C-6 o C-9),

-

B-3 y (C-5 o C-6 o C-9),

-

B-4 y (C-5 o C-6 o C-9),

-

B-7 y C-9,

-

B-8 y C-9.

Es decir, gana en 12 de las posibles posiciones de las chocolatinas en las cajas.

Y Carmen gana el juego (es decir, encuentra la primera chocolatina destapando menos cajas que Benito) si las chocolatinas están en:

-

C-2 y (B-3 o B-4 o B-7 o B-8),

-

C-3 y (B-4 o B-7 o B-8),

-

C-5 y (B-7 o B-8),

-

C-6 y (B-7 o B-8).

Es decir, gana en 11 de las 25 posibles posiciones de las chocolatinas en las cajas.

Benito y Carmen empatan si las chocolatinas están en alguna de estas 2 posiciones:

-

B-2 y C-2, o

-

B-3 y C-3.

Es decir, ¡Benito tiene más probabilidades de ganar que Carmen! ¿Por qué? Porque según el anterior análisis, Benito ganaría en 27 de los 66 casos posibles, Carmen lo haría en 26, y empatarían en 13… Aunque, recordemos, que eso no significa que no vaya a ganar Carmen.

Referencia

Egg Hunt, Futility Closet, 16 abril 2021

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad

El artículo A la caza de la chocolatina se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Una contribución a la teoría matemática de la caza mayor

- Un juego con un premio colosal

- ¿Quién se queda sin merendar?

Ingurune azidoetara moldatutako arrainak

Klima-larrialdiak eta bere ondorioek hamaika ertz dituzte. Aurreko batean hona ekarri genuen basoen gene-dibertsitateak klima-aldaketari nola egiten dion aurre. Gaurkoan beste ingurune batera begira jarriko gara klima-aldaketa eta gene-informazioa gurutzatzen diren lekua ezagutzeko. Orain hondartza-sasoian bete-betean gaudela, itsasora bidaia bat egingo dugu.

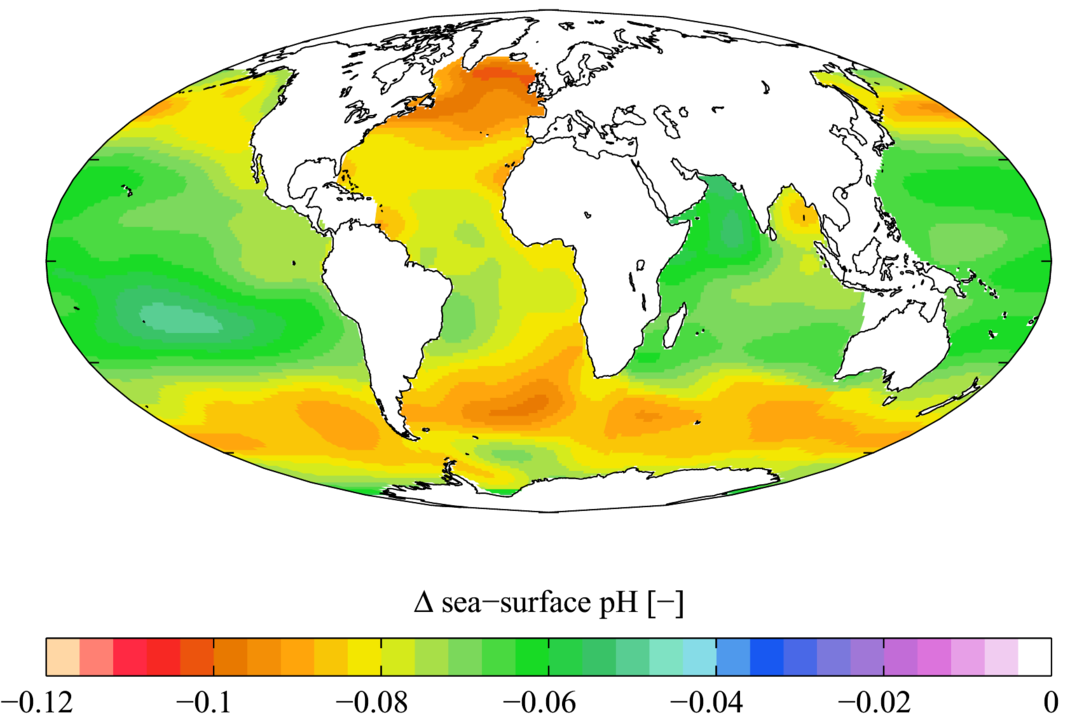

Klima-aldaketak itsaso eta ozeanoetan hainbat ondorio eragingo ditu, hala nola, hipoxia –hau da, oxigeno gutxiago egotea eskuragarri–, tenperaturen igotzea eta azidotzea. Azken honi erreparatuta, atmosferako karbono dioxidoaren kontzentrazioa handitzen den heinean, ozeanoek gas hori xurgatzen dute eta, ondorioz, azidoagoak bilakatzen dira. Horrek ozeanoetako pH jaistea eragiten du. Ozeanoak azidoagoak izateak bertan bizi diren bizidun guztiei eragiten die eta, hortaz, ondorioak itsas ekosistementzat. Ingurune azidoetan bizirik irauteko, hau da, pH-aren aldaketari aurre egiteko, itsas organismoek beren fisiologia moldatu behar dute, eta hori erdiesteko mekanismo bat da geneen funtzionamendua doitzea.

1. irudia: Forsterygion lapillum arraina ingurune azidoetara moldatu da. (Argazkia: Ian Skipworth – Domeinu publikoan. Iturria: Wikimedia)

1. irudia: Forsterygion lapillum arraina ingurune azidoetara moldatu da. (Argazkia: Ian Skipworth – Domeinu publikoan. Iturria: Wikimedia)Ingurune azidoetan geneen funtzionamendua nola aldatzen den aztertzeko, aproposak dira sumendien aktibitatea duten itsas hondoak. Bereziki aproposak dira karbono dioxidoa itsas hondotik borborka ateratzen den lekuak, ozeanoen azidotzearen antzeko baldintzak sortzen baitira. Nolabait, gerta daitekeenaren laborategi naturalak dira ingurune horiek. Halako leku gutxi badaude ere, Zeelanda Berriko White Island deitutako irla bolkanikora jo du ikertzaile-talde batek, bertan aipatutako baldintzak baitaude. Irla horretako itsas hondoan Forsterygion lapillum arrainaren laginak jaso zituzten eta erkatu zituzten baldintza ez horren azidoetan bizi diren espezie bereko arrainekin.

Baldintza normaletan eta baldintza azidoetan bizi ziren arrain horien geneen funtzionamendua aztertzeko gonadak erabili zituzten, hau da, sexu-organoak. Ikertzaileek erkatu zuten organo horietan geneek duten aktibitatea eta ondorioztatu zuten ehun bat generen funtzioa aldatuta zegoela. Horietatik ia 70 genek zuten bere funtzioa areagotua, ingurune azidoetara moldatzearen ondorioa izan daitekeena. Gene horien funtzioen artean egon ziren zelularen homeostasia mantentzea, energiaren produkzioa eta proteinen jarduerarekin lotura zuten funtzioak. Funtzio horiek areagotuta egoteak isla dezake ingurune azidoetan zeluletan pH mantentzeak sortzen duen lana, bai energiaren kontsumoari dagokiola, bai parte-hartu behar duten zelulako osagaiei dagokiola. Gainera, arrek izan zituzten aldaketa gehien geneen funtzioan eta lanaren egileek iradokitzen dute hori lotua egon daitekeela espezie horretan arrek habia zaintzeko duten zereginarekin. Nolabait, arren erantzukizuna denez ondorengoak zaintzea, arrak ingurune azidoetara hobeto moldatzea bultzatu du eboluzioak.

2. irudia: Itsaspeko sumendiak laborategi naturalak dira azidotzea aztertzeko. (Argazkia: NOAA – Domeinu publikoan. Iturria: Wikimedia)

2. irudia: Itsaspeko sumendiak laborategi naturalak dira azidotzea aztertzeko. (Argazkia: NOAA – Domeinu publikoan. Iturria: Wikimedia)Aipatutako geneen funtzionamendua doitu egin da hainbat gene-aldaeraren bitartez. Bada, lanaren egileek ondorioztatu zuten gene-aldaera horiek epe luzeko hautespen naturala jaso dutela, hau da, espezie horren gene-ondarean aspalditik dauden aldaerak direla. Gainera, ondorioztatu zuten gene-aldaera horiek ingurune ez-azidotuetan ez zutela eraginik arrainen ugaltzeko gaitasunean eta, hortaz, arrain horren populazioan arazo handirik gabe heda daitezkeela, ez baitute inolako desabantailarik sortzen egoera normaletan. Baina ingurune azidoetara moldatzeko gaitasuna emendatzen dutenez, helduleku bat izan daitezke ozeanoen balizko azidotzeari aurre egiteko.

Lan honen egileek gaineratu dute ingurune azidoetara moldatzen laguntzen duten gene-aldaera horiek arrain horren populazioan barreiatuta mantentzen direla. Arrain espezie askok ohitura dute pH ezberdinak dituzten inguruneetan ibiltzeko eta, ondorioz, azidotasun-maila ezberdinetara moldatzeko malgutasun hori populazioan mantentzea abantaila izango litzateke eboluzioaren ikuspuntutik. Izan ere, arrain batzuetan larbek dispertsio handia dute eta, modu horretara, ahalbidetu egiten da espezie bereko populazio ezberdinen arteko gene-informazioaren trukaketa. Horrek posible egingo luke azidotzeari aurre egiteko gene-aldaeren fluxua eta, ondorioz, gene-oinarri sendo bat izatea ingurunearen aldaketei aurre egiteko.

3. irudia: Ozeanoen pH-aren aldaketa 1700 eta 1990 urteen artean. (Irudia: Plumbago – CC-BY-SA 3.0 lizentziapean. Iturria: Wikimedia)

3. irudia: Ozeanoen pH-aren aldaketa 1700 eta 1990 urteen artean. (Irudia: Plumbago – CC-BY-SA 3.0 lizentziapean. Iturria: Wikimedia)Ez da gene-mekanismo bat proposatzen den lehenengo aldia itsas bizidunak ingurune azidoetara moldatzeko. Adibidez, itsas triku morean (Strongylocentrotus purpuratus) edo Mediterraneoko muskuiluan (Mytilus galloprovincialis) detektatu zen azidotzeari aurre egiteko gene-aldaerek eragin kaltegarria zutela larben biziraupenean. Hala, ingurune azidoetara moldatzea arina bazen ere, helduen populazioaren tamaina txikiagoa zen, eta horrek mugatu egingo luke aldaketa berriei aurre egiteko gaitasuna. Forsterygion lapillum arrainean, aldiz, ez dago helduen populazioaren tamainan galerarik. Hori dela eta, lanaren egileek ondorioztatzen dute arrain horretan ingurune azidoetara moldatzea errazten duten gene-aldaerek ez dutela inolako ondoriorik larben biziraupenean. Ondorioz, proposatzen duten ideia da itsas espezie bakoitzak gene-mekanismo ezberdinak erabili dituela ingurune azidoei aurre egiteko gaitasuna eskuratzeko: itsas triku morean moldapena gene-aldaera gutxi batzuek eragiten duten bitartean, Forsterygion lapillum arrainean gene-aldaera askok hartzen dute parte, bakoitzak abantaila txiki bat ematen duelarik.

Laburbilduz, Forsterygion lapillum arrainaren populazioan hedatuta daude gene-lanabesak ozeanoaren azidotzeari aurre egiteko. Hala, itxarotekoa da espezie honek moldatzeko gaitasuna izatea klima-aldaketak sortuko dituen baldintza berrietara. Jakiteko dago gauza bera gertatuko ote den beste espezie batzuetan, gurea barne.

Erreferentzia bibliografikoak:The University of Hong Kong. (2021eko maiatzaren 27a). Fish adapt to ocean acidification by modifying gene expression. ScienceDaily.

Petit-Marty, N., Nagelkerken, I., Connell, S.D., Schunter, C. (2021). Natural CO2 seeps reveal adaptive potential to ocean acidification in fish. Evolutionary Applications. 00, 1– 13. DOI: 10.1111/eva.13239 Egileaz:Koldo Garcia (@koldotxu) Biodonostia OIIko ikertzailea da. Biologian lizentziatua eta genetikan doktorea da eta Edonola gunean genetika eta genomika jorratzen ditu.

The post Ingurune azidoetara moldatutako arrainak appeared first on Zientzia Kaiera.

Mesopotamia (2): Adivinos y científicos

La Epopeya de Gilgamesh también ponía de manifiesto la creencia en que un destino anónimo, impersonal y misterioso, abarcaba todos los ámbitos de la vida. Cada persona tenía un destino, pero su conocimiento estaba limitado por el hecho de que todo lo que se podía entender de la vida y la naturaleza provenía bien de vagas y esporádicas insinuaciones proporcionadas por los dioses, o era inherente al propio orden de las cosas. El destino ataba a los mismos dioses, que tenían más conocimiento que los humanos sobre el curso predestinado de la existencia, pero tenían tan poco poder para alterarlo como la propia humanidad. Los humanos podían persuadir a los dioses para que actuasen a su favor en diversos asuntos; pero si un suceso estaba predestinado a ocurrir, nada, ni los mismos dioses, podía cambiarlo.

Estatuilla sumeria de una mujer en actitud de adoración. Fechada en el el 2800 y el 2300 a.e.c.. Fuente: Wikimedia Commons

Estatuilla sumeria de una mujer en actitud de adoración. Fechada en el el 2800 y el 2300 a.e.c.. Fuente: Wikimedia CommonsNo es de extrañar, pues, que los mesopotámicos y otros pueblos del antiguo Oriente Próximo miraran a lo divino y al universo con una mezcla de asombro y temor. La piedad religiosa fue una consecuencia, otro fue la curiosidad y la búsqueda del conocimiento. Los sumerios más curiosos encontraron pistas en el funcionamiento regular de los fenómenos naturales.

Pero el destino tenía sus propias leyes internas inherentes que cautivaban y desconcertaban a la vez. Y todos sabemos que no hay nada que le guste más a un científico que un rompecabezas. El destino parecía menos desconcertante una vez que los sumerios se dieron cuenta de que la naturaleza daba indicios de eventos futuros. Los dioses, como los humanos, también conocían el futuro aunque no pudieran cambiarlo. Con objeto de obtener una mejor visión del futuro era necesario combinar ambas fuentes de conocimiento: un objetivo de los ritos religiosos era apelar a los dioses para que les guiaran en cuanto al curso de los acontecimientos futuros.

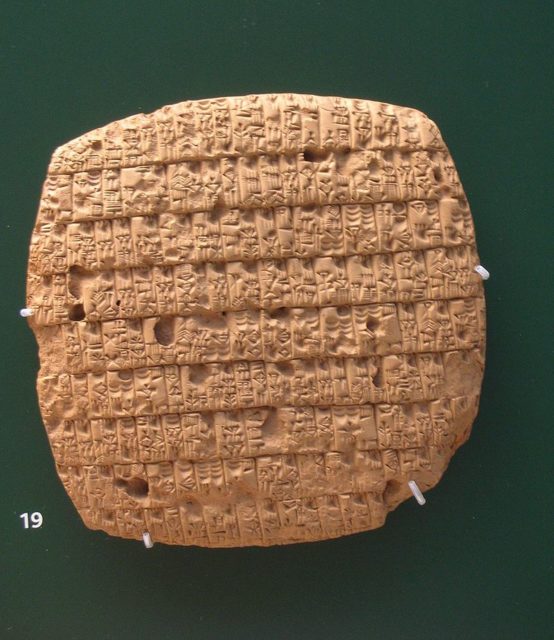

Los primeros científicos, adivinos, augures, astrólogos, pronosticadores o, en general como Homero se refirió a ellos repetidamente en la Iliada, los «versados en el vuelo de los pájaros», examinaron los fenómenos naturales en busca de pistas sobre la manera en que sucedían las cosas. La tarea de los astrólogos sumerios y babilónicos era estudiar sistemáticamente el cielo, registrando meticulosamente por la noche los ciclos de la luna y los movimientos de los planetas y durante el día la posición en cambio permanente del sol, buscando presagios que indicasen el futuro de la naturaleza y de los humanos. Las tormentas eléctricas, los terremotos, las inundaciones, las sequías, las epidemias, las guerras, las muertes súbitas, las cosas extrañas que ocurrían por azar e incluso un error al hablar, un lapsus linguae, tenían un significado oculto para los profetas y videntes.

La cosmovisión del astrólogo y el adivino, esto es, que se puede anticipar y tomar medidas para afrontar lo que está por venir, no es muy diferente de la cosmovisión de una persona de ciencia, que al observar la naturaleza puede comprender los fenómenos naturales, lo que permite estar mejor preparado para lo que vendrá. Los antiguos sumerios de los valles de los ríos Tigris y Éufrates fueron los primeros científicos en la historia mundial porque fueron los primeros en dar este salto intelectual de la cosmovisión puramente supersticiosa a una con un importante componente científico.

Los primeros relatos científicos estaban necesariamente vinculados a historias míticas. Así, una historia identifica a un hortelano llamado Shukallituda cuyas cosechas eran destruidas repetidamente por el calor y el viento. Oró al cielo pidiendo ayuda y la recibió en forma de una nueva idea, decidió plantar su huerto a la sombra de árboles frondosos a ver qué pasaba. La idea funcionó: la sombra ayudó a las verduras a sobrevivir en el clima cálido. Shukallituda identificó un problema, concibió una solución hipotética, la probó y logró un resultado deseable que podría repetirse en otros lugares.

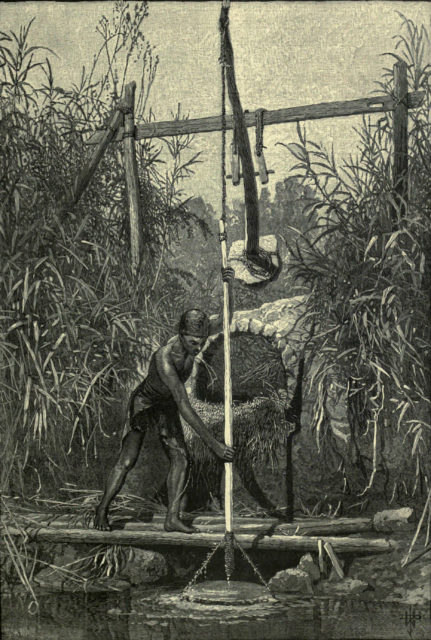

Shaduf. El esfuerzo hay que hacerlo para bajar el recipiente vacío al río, para subirlo lleno el contrapeso y la ley de la palanca hacen la mayor parte del trabajo. Fuente: Wikimedia Commons