Solomon Lefschetz, matemático ‘por accidente’

En los años cincuenta, en Princeton, se decía que había cuatro usos de la palabra ‘obvio’.

Algo es obvio en el sentido de Beckenbach, si es verdad y puedes verlo inmediatamente.

Algo es obvio en el sentido de Chevalley, si es verdad y te costará varias semanas verlo.

Algo es obvio en el sentido de Bochner, si es falso y te costará varias semanas verlo.

Algo es obvio en el sentido de Lefschetz, si es falso y puedes verlo inmediatamente.

Steven G. Krantz en [1]

Esta ocurrente cita nos la envío Natalia Castellana a un grupo de personas que habíamos compartido mesa –y animada conversación– en la cena del XXV Encuentro de Topología celebrado hace unas semanas en Barcelona. Nos comentaba que se la pasaba a su alumnado de topología… quizás para advertirles que eso de ser ‘obvio’ puede tener muchos matices.

Los matemáticos aludidos en esta cita de Steven G. Krantz son Edwin Ford Beckenbach (1906-1982), Claude Chevalley (1909-1984), Salomon Bochner (1899-1982) y Solomon Lefschetz (1884-1972). Todos ellos trabajaron en algún momento en la Universidad de Princeton, en la que Krantz realizó su tesis doctoral.

Solomon Lefschetz. Imagen: Matemáticos en México

Solomon Lefschetz. Imagen: Matemáticos en MéxicoParece que Lefschetz era todo un personaje… De origen ruso, se formó como ingeniero en París y emigró a Estados Unidos. Pero un fatal accidente en el laboratorio en el que trabajaba –en la Westinghouse Electric Company– le hizo perder las dos manos en 1907. Este desafortunado percance provocó que sus intereses giraran hacia las matemáticas, convirtiéndose en un prolífico científico con especiales contribuciones a la topología algebraica y sus aplicaciones a la geometría algebraica.

En el lugar de sus manos llevaba unas prótesis cubiertas con unos guantes negros que escondían unas piezas bien formadas, pero que no tenían ninguna otra función. A primera hora de la mañana, uno de sus estudiantes se encargaba de encajar un trozo de tiza en su mano y retirarla al final del día.

Uno de sus resultados más conocidos es el teorema del punto fijo de Lefschetz (1926) que estudia los puntos fijos de un espacio topológico compacto en sí mismo usando técnicas de homología. En [1] se cuenta una anécdota sucedida en 1966 durante una mesa redonda que tuvo lugar tras una exposición por parte de Lefschetz de su famoso teorema. Alguien del público le recordó que, en los años 1940, habían coincidido en un tren y le preguntó por la diferencia entre el álgebra y la topología. Según esa persona, Lefschetz le había contestado: ‘Si solo se trata de girar la manivela, es álgebra; pero si hay una idea presente, entonces es topología’… el matemático, incómodo y sorprendido, se defendió afirmando que él no podría haber dicho nunca esas palabras.

Sin embargo, parece que Lefschetz tenía mucha seguridad en sí mismo y era bastante ‘temido’ por sus estudiantes y colegas. Prueba de ello es esta cantinela, un tanto cruel, que le dedicaba el alumnado de Princeton:

Here’s to Lefschetz, Solomon L.

Irrepressible as hell

When he’s at last beneath the sod

He’ll then begin to heckle God.

(Aquí está Lefschetz, Solomon L.

Incontrolable como el infierno

Cuando al fin esté bajo el césped

Entonces comenzará a molestar a Dios.)

A pesar de ese ‘miedo’ que provocaba entre algunos, fue un matemático sobresaliente, que dejó un importante legado científico y formó a un buen número de matemáticos. En particular, contribuyó a crear una potente escuela matemática en México, y por ello, el gobierno de este país le condecoró con la orden del Águila Azteca.

Krantz lo describe como ‘uno de esos matemáticos […] que podía dormir durante una conferencia y despertar al final con una pregunta brillante…’

Referencias

[1] Steven G. Krantz, Mathematical anecdotes, Math. Intelligencer 12 (4) (1990), 32-38

[2] Solomon Lefschetz, Fixed Points, Parts 1 and 2, Mathematical Association of America Lecture Films, 1966

[3] J J O’Connor and E F Robertson, Solomon Lefschetz, MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews

[4] Solomon Lefschetz, Reminiscences of a mathematical immigrant in the United States, American Mathematical Monthly 77 (1970) 344-350

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad.

El artículo Solomon Lefschetz, matemático ‘por accidente’ se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Ilustraciones artísticas de un matemático

- Un convite matemático ‘de altura’

- Pierre Fatou, un matemático poco (re)conocido

Gasen isurketa gutxitzea ez da nahikoa: elikadura aldatu beharra dago

Haragi gutxiago (bereziki, haragi gorri gutxiago) eta landare jatorriko elikagai gehiago. Gero eta argiago dago horiek direla elikadura osasuntsu eta orekatu baterako abiapuntuak. Berdin dio elikagai “ekologikoak” izan ala ohiko prozedurekin ekoiztuak: giza gorputzak nutrienteak behar ditu, eta, ahal bada, kalitatezkoak. Aitzakiak aitzakia, supermerkatu batera sartu eta hamar-hamabi urtez gorako pertsona orok ederki asko daki zein den brokoli baten eta bollicao edo txistorra baten aldeko aldea. Deabrua ederki asko moldatzen da apalategien artean, eta, jakina, jende guztiak ez dauka San Antoniok tentaldien aurrean erakusten zuen adorearen parekorik.

Baina norberaren osasuna hobetzeko ez ezik, halako dieta bat izan daiteke ere planeta osoaren “osasuna” bermatzeko modu bakarra. Hori dio, bederen, Nature aldizkarian argitaratutako ikerketa batek.

1. irudia: Norberaren osasuna zaintzeko ez ezik, planetaren jasangarritasuna bermatzeko dieta flexitarianoaren alde agertu dira zientzialariak. (Argazkia: Juanma Gallego)

Zientzialariek atera duten ondorio nagusia kezka eragiteko modukoa da: ez da aukerarik egongo klima-aldaketa arintzeko baldin eta gizateriaren dieta dibertsifikatzen ez bada. Ez da erronka makala: asmatu behar da nola elikatu azkar gora doan populazio bat planeta hondatu gabe.

Ez da bazkalosteko telebista tertulietan botatako argudio makal horietako bat, eskura dauden datuetan oinarritutako aurreikuspena baizik. 2050. urtera begira egindako kalkuluak dira: ordurako munduan hamar mila milioi arima egongo direla uste da. Data horri begira, planetaren jasangarritasuna aztertzeari ekin diote, elikadura-sistemaren ikuspegitik: ingurumenari lotutako indikatzaileak eta mundu osoko janariaren ekoizpena eta kontsumoa adierazten dituzten datuak baliatu dituzte. Horietan oinarrituta, elikagaien ekoizpena eta jasangarritasunaren arteko harremanak ikertu dituzte, horien arteko mugak non dauden jakin ahal izateko.

Bost ingurumen faktore izan dituzte kontuan: negutegi efektuko gasen isurketak, nekazaritza lurren erabilera, ur gezaren kontsumoa eta nitrogenoaren zein eta fosforoaren erabilera. Azken biak nekazaritzan erabiltzen diren ongarriei loturiko elementuak dira, eta, neurriz erabiltzen ez badira, ingurumen inpaktu handia izan dezakete.

Argi adierazi dute behar-beharrezkoa dela elikadura-sisteman aldaketak sartzea. Ikerketa artikuluan modu honetan laburbildu dute: “berotegi efektuko gasen isuriak ezin daitezke arindu begetaletan oinarritutako dietarako bidea hartzen ez bada”. Dieta “flexitarianoa” deitutakoaren alde azaldu dira ikertzaileak, hau da, lekaleak, fruitu lehorrak eta beste begetalak oinarritzat dituena, eta haragiko kontsumoaren kopurua gutxitzen duena.

Munduko populazioak dieta honi ekingo balio, eta ikerketa artikuluan kontuan hartutako agertokiaren arabera, negutegi efektuko gas isurketak %29-56 gutxituko lirateke. Etorkizuneko proiekzioak egiten direnean gertatu ohi den bezala, zalantza asko daude ekonomiak izango duen bilakaerari dagokionean. Horregatik, bi agertoki irudikatu dituzte, benetan hartuko diren neurri zuzentzaileen arabera: anbizio ertaineko agertokia eta anbizio handikoa. Hortik datoz bi kopuru horiek.

Elikadura ohituak aldatzeaz gain, elikagaien ekoizpenean ere hainbat hobekuntza sartzearen beharra azpimarratu dute, nutrienteak eta ura bera ere eskualde bakoitzaren arabera erabili behar direlako. Elikadura sistemaren kate osoan beharrezkoak dira aldaketak, hala nola biltegiratzean, garraioan, etiketatzean edota elikagaien ontziratzean. Ongarrien erabilerari dagokionean, nabarmendu dute eskualde bakoitzak berezko mugak dituela elementu hauen erabilerarako, eta hori ere kontuan hartu dute kalkuluak abiatzeko.

2. irudia: Elikagaien ekoizpenari lotutako faktoreak kontuan hartu dituzte; tartean, nekazaritzako lurren erabilera, ur kontsumoa eta ongarriak. (Argazkia: Juanma Gallego)

“Nekazaritzako elikagaien sistemaren osotasunean neurriak hartuko balira, negutegi efektuko gasen isurketa asko gutxituko litzateke, eta beste hainbat ingurumen eragin mugatuko lirateke, hala nola ongarri gehiegi erabiltzeagatik sortzen diren arazoak, lurzoruen zabalpena edota uraren gastua”, esan du Luis Lassaletta ikertzaileak Madrilgo Unibertsitate Politeknikoak zabaldutako ohar batean.

Irtenbideak, bateraOndorioztatu dutenez, ez dago irtenbide bakar bat arazoa gainditzeko, eta, halabeharrez, irtenbideak batera lantzea izango da gorantza doan populazioa elikatzeko modu bakarra.

“Gure analisiak adierazten du 2050. urterako aurreikusita dauden eragin gehienak arindu litezkeela neurriak batera hartuko balira. Anbizio ertaineko neurri guztiak konbinatuz gero, ingurumen presioa %25-45 gutxitu liteke”. Anbizio handiko neurri guztiak konbinatuz gero, berriz, “%30-60 gutxitu litezke eraginak”, zehaztu dute artikuluan. Irtenbide multzo hau martxan jartzen ez bada, berriz, elikadura sistemak ingurumenean duen eragina %50-%90 handi liteke.

Oroitarazi dute dietan aldaketan egitea ez dela soilik kontsumitzaileei dagokien ardura bat, politikariek eta administrazioek zeresan handia dutelarik. “Behar-beharrezkoa da gobernuen inplikazioa, dieta osasungarri eta jasangarri baten alde egin behar dute, jasangarriagoak diren produktuetan oinarrituta”, dio Marco Springmann ikertzaileak. Legerian ez ezik, kontsumo aldaketak hezkuntzan eta lan zentroetan bultzatu behar direlakoan dago aditua.

Erreferentzia bibliografikoa:

Springmann, Marco et al., (2018). Options for keeping the food system within environmental limits. Nature, 562, 519–525. DOI: http://dx.doi.org/10.1038/s41586-018-0594-0

———————————————————————————-

Egileaz: Juanma Gallego (@juanmagallego) zientzia kazetaria da.

———————————————————————————-

The post Gasen isurketa gutxitzea ez da nahikoa: elikadura aldatu beharra dago appeared first on Zientzia Kaiera.

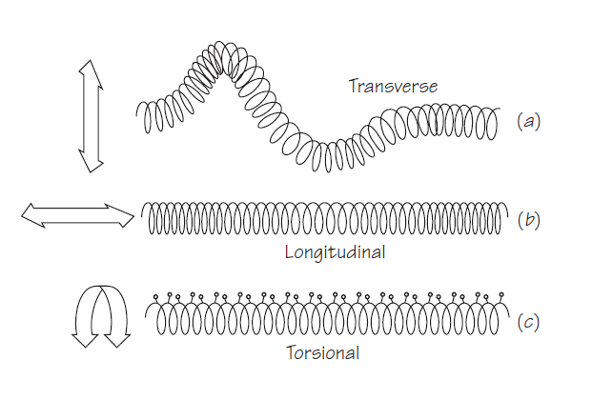

Propagación de una onda

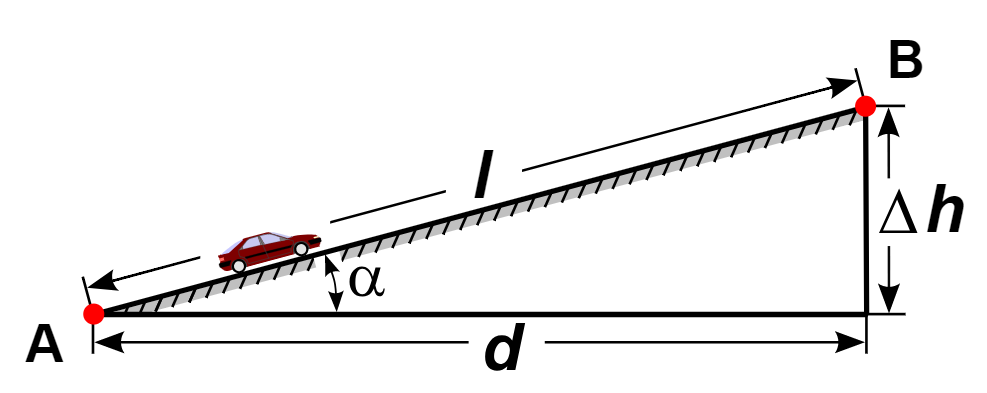

El estudio de las ondas y su comportamiento puede que sea más intuitivo si pensamos en grandes modelos mecánicos y en ondas muy simples no periódicas, como los pulsos. Consideremos, por ejemplo, un tren de carga con muchos vagones unidos a una locomotora pero parado. Si la locomotora arranca bruscamente, su tracción sobre el el primer vagón envía una onda de desplazamiento que corre por la línea de vagones.

La perturbación del desplazamiento inicial procede de la locomotora que va haciendo chasquear los acoplamientos uno por uno. En este ejemplo, la locomotora es la fuente de la perturbación, mientras que los vagones de carga y sus acoplamientos son el medio. El “golpe” que viaja a lo largo de la línea de vagones es la onda. La perturbación se desplaza desde un extremo al otro del tren y con ella va la energía del desplazamiento y del movimiento. Sin embargo, ninguna partícula de materia se desplaza con la onda; cada vagón se mueve solo un poco hacia delante.

¿Cuánto tiempo tarda el efecto de la perturbación creada en un punto en llegar a un punto distante? El intervalo de tiempo depende, por supuesto, de la velocidad con la que se propaga la perturbación. Esta velocidad, a su vez, depende del tipo de onda y las características del medio. En cualquier caso, el efecto de una perturbación nunca se transmite instantáneamente. Cada componente del medio tiene inercia y cada parte del medio es compresible. Por lo tanto, se necesita tiempo para transferir energía de una parte a otra. Esto mismo aplica igualmente a las ondas transversales.

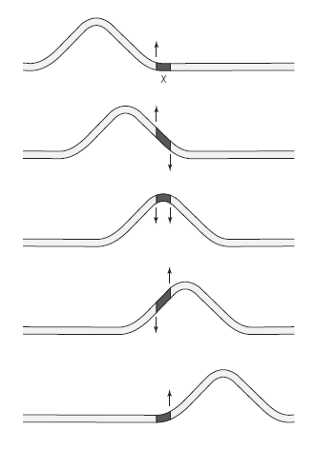

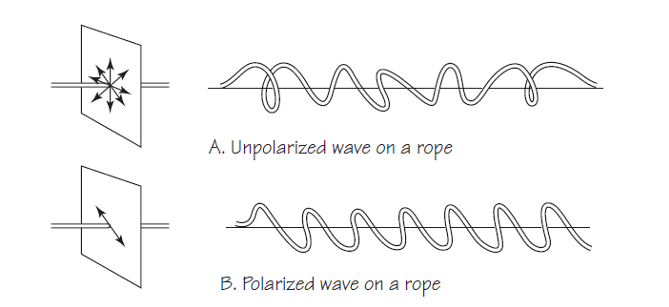

La serie de imágenes siguiente representa una onda, un pulso, en una cuerda. Pensemos en cada imagen como un fotograma de una película cinematográfica, y que daca una se ha tomado a intervalos de tiempo iguales. Ya sabemos que el material de la cuerda no viaja junto con la onda. Pero cada parte de la cuerda pasa se mueve hacia arriba y hacia abajo cuando la onda pasa. Cada trozo sufre exactamente el mismo movimiento que el trozo a su izquierda, excepto que lo hace un poco más tarde.

Fijémonos en el pequeño trozo de cuerda señalado con una X en el primer “fotograma”. Cuando el pulso que viaja por la cuerda alcanza X lo que está ocurriendo es que el trozo de cuerda justo a la izquierda de X ejerce una fuerza hacia arriba en X. Cuando X se mueve hacia arriba, el siguiente trozo ejerce una fuerza restauradora (una fuerza hacia abajo). Cuanto más se mueva X hacia arriba, mayores serán las fuerzas restauradoras. Llega un momento en que X deja de moverse hacia arriba y comienza a bajar de nuevo. La sección de la cuerda a la izquierda de X ahora ejerce una fuerza restauradora (hacia abajo), mientras que la sección de la derecha ejerce una fuerza hacia arriba. Por lo tanto, el movimiento hacia abajo es similar, pero opuesto, al movimiento hacia arriba. Finalmente, X regresa a la posición de equilibrio cuando ambas fuerzas han desaparecido.

El tiempo requerido para que X suba y baje, es decir, el tiempo requerido para que el pulso pase por esa parte de la cuerda, depende de dos factores. Estos factores son la magnitud de las fuerzas en X y la masa de X. Dicho de otra manera y en términos más generales: la velocidad con que se propaga una onda depende de la rigidez y de la densidad del medio. Cuanto más rígido sea el medio, mayor será la fuerza que cada sección ejerce sobre las secciones vecinas y, por tanto, mayor será la velocidad de propagación. Por otro lado, cuanto mayor sea la densidad del medio, menos responderá a las fuerzas* y, por tanto, más lenta será la propagación.

De hecho, la velocidad de propagación depende de la relación entre el factor de rigidez y el factor de densidad. El significado exacto “factor de rigidez” y “factor de densidad” es diferente para cada tipo de onda y para diferentes medios. Por ejemplo, para cuerdas tensas el factor de rigidez es la tensión T en la cuerda, y el factor de densidad es la masa por unidad de longitud, m / l, y la velocidad de propagación v viene dada por v = [T / (m / l)]½

Nota:

*Recordemos que F = m · a, es decir, para una fuerza constante, a mayor masa menor aceleración, que es el efecto que tiene una fuerza que actúa sobre una masa.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Propagación de una onda se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Las ondas están por todas partes

- Incompletitud y medida en física cuántica (VI): la onda piloto

- Tipos de ondas

Gezurrezko ogi integrala desagertu egingo da

1. irudia: Hainbat ogi mota. (Argazkia: Sabine Schulte / Creative Commons lizentziapean)

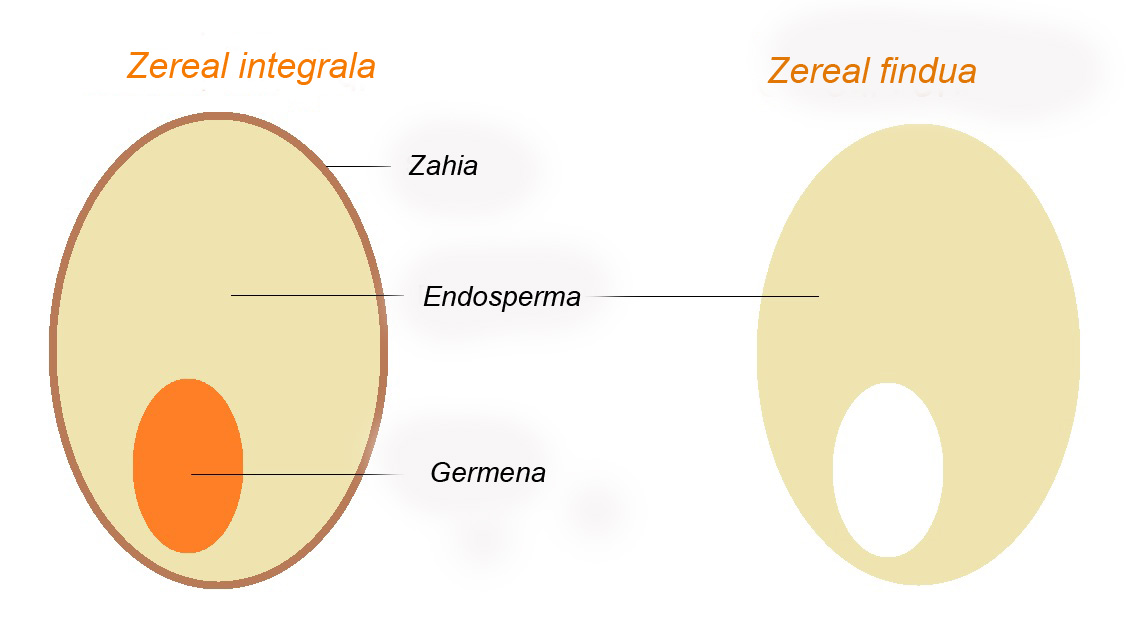

A) Irin integralaren eta finduaren arteko desberdintasunakIrin integrala labore osoa ehota lortzen da. Laboreek hiru zati dituzte. Kanpoko geruza zahia da, eta bertan dago zuntz gehiena. Erdialdeari endosperma esaten zaio, eta batez ere almidoiaz osatua dago. Bukatzeko, nukleoari germen esaten zaio, eta bertan dago laborearen gantz zatia.

2. irudia: Zereal ale baten osagaien eskema. (Iturria: culturacientifica.com / zientziakaiera.eus-ek moldatua)

Harri bidez ehotzen direnak dira irin integral onenak. Izan ere, prozedura horretan ez dira elkarrengandik banatzen garauaren zatiak eta ezer ez da alferrik galtzen. Irin hauek bahetu daitezke zahiaren zati bat banatzeko eta irin erdi integrala lortzeko.

100 kg laboretik ateratzen dena neurtuta finkatzen da erauzketa tasa. Horrela, %100eko erauzketa tasa duen irina, %100ean integrala da, garau ukigabea. %70eko erauzketa tasakoak, irin findukoak dira okinentzat.

Merkatuan aurki ditzakegun gehienak, fasekako ehoketa baten ondorio izaten dira. Jeneralean, fase horietako bakoitzean garau mota desberdinak banatzen dira. Alde batetik, endosperma baizik ez duen irin zuri-zuria lortzen da. Irin hau zahiz egina da. Bestetik, germena banandu egiten da normalean, zaharmindu egiten delako gantz asko izateagatik.

Ehotze bidez eta faseka egiten direnean, proportzio jakin bat lortzeko, irin zuria eta zahi-irina nahasten dira irin integralak lortu ahal izateko. Batzuetan ez daude bat ere ondo eginda, eta iraztontzi bat erabilita banandu daitezke faseak elkarrengandik. Okinek, “gezurrezko irin integrala” esan ohi diote irin horri, eta ekoizle batzuek horren berri ematen dute ontzian, bi osagaiak aipatuz: irina eta zahia.

3. irudia: Dendetan eros daitekeen irin integrala edo osoko irinezko pakete bat. (Argazkia: Déborah García)

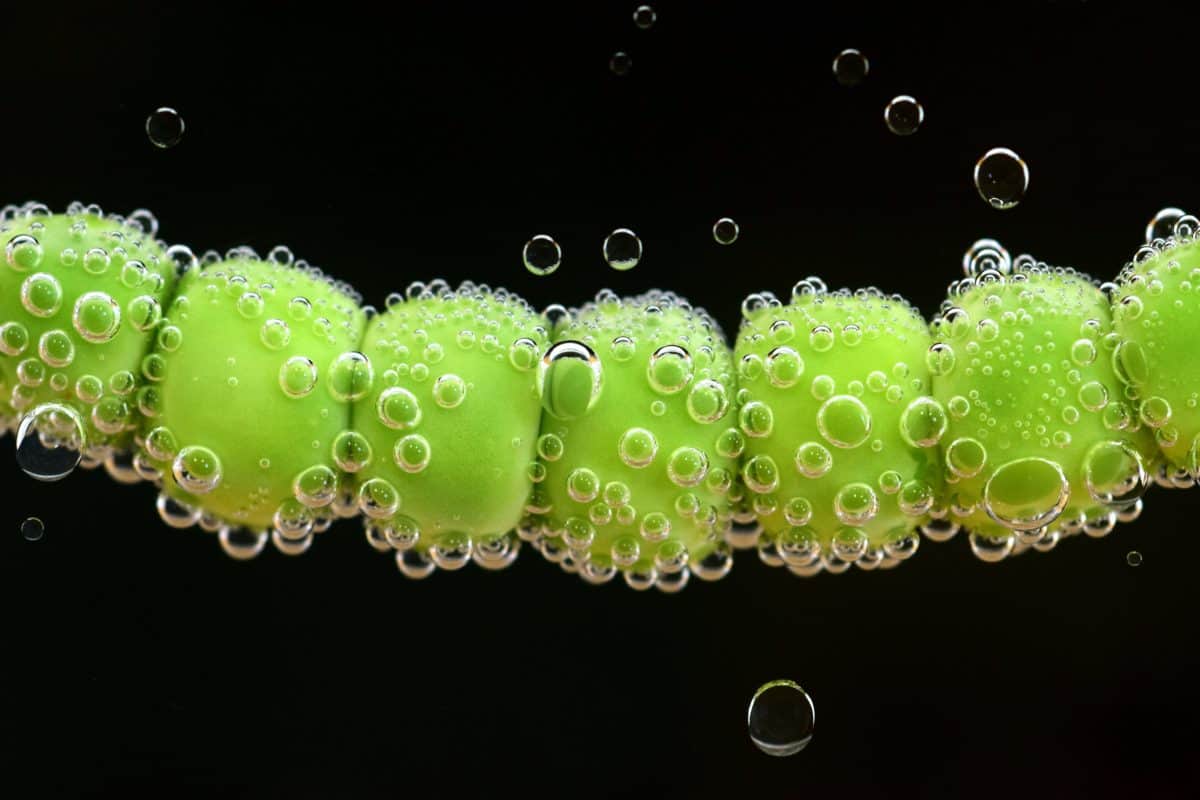

B) Okinek integrala nahiago duteOgia ohiko erara egiten duten okinek, ore ama erabiltzen dute eta irin integralak erabiltzen dituzte. Izan ere, legamia gehiago dago zahian. Mikroorganismo hauek, azukre bakunetara apurtzen dute almidoia, eta hartzidura bidez, ogiaren ohiko burbuilak eragiten dira.

Irin integrala erabiltzen denean, aldiz, zuntzak ur gehiago xurgatzen eta ondorioz, glutena ez da hain ondo garatzen, hau da, denbora gehiago behar izaten da masa elastikoa lortzeko.

4. irudia: Ogia labera sartu orduko. (Argazkia: Pexels / Pixabay.com – Creative Commons lizentziapean)

Lantzeko irin integralen erabilerak abilezia gehiago eskatzen du irin finduen erabilerak baino. Hala ere, ogi integralaren ekoizte prozesua korapilatsua da oso, eta ondo eginda asko hobetu daitezke elikadura-ezaugarriak.

C) Ohi integrala ogi zuria baino osasuntsuagoa daIrin integralek badituzte zereal osoak dituen bitamina eta nutriente guztiak eta horrela, oso onuragarria da gure osasunarentzat bere zuntz kantitate handia. Izan ere, zuntzak erraztu egiten du hesteetatik iragaitea. Gainera, ogi honek gehiago asetzen du.

Ogi integralak ogi finduak bezainbesteko kaloriak ditu, eta beraz “ez du gutxiago loditzen”, baina esan bezala asegarriagoa da eta gutxiago jan beharko dugu.

Era berean, zuntzari esker gluzemia indize motelagoa dauka ogi integralak, hots, eragiten du karbohidratoak polikiago metabolizatuta odoleko glukosak gora ez egitea. Ogi zuriek ostera, oso gluzemia indize handia dute, hau da, azkar metabolizatzen dira eta bat-bateko glukosa-piko handiak eragiten dituzte odolean. Ondorioz, intsulina-piko handiak ere eragiten dira. Horregatik ez da hain asegarria ogi zuria, eta diabetesek jota daudenek gutxi jaten dute.

D) Egungo legeak baimentzen du ia edozein ogiri integral deitzea“Irin integralez egina”, besterik ez du arautzen egungo legeak, eta ez du zehazten integrala izateko behar den portzentaia. Irin integrala bestalde, “labore garauaren molturazioaren ondorioa da eta bere osaerak bat egiten du labore osoaren osaerarekin”. Azken honetan ere, ez da garau osoaren portzentaia zehazten.

Horrela, irin integral gutxi izanda ere, ogi batek, eraman dezake integral etiketa, arautegiak hala baimenduta. Era berean, “zuntz-iturria” ager daiteke etiketan, produktuak 3 g zuntz baino gehiago badu 100g-ko. Bestetik, “zuntz-eduki handia” ager daiteke, 6 g-tik gora. Kontuan izatekoa da %100ean integrala den ogi batek 8 zuntz gr izango duela 100 g-an.

Beraz, lege-hutsune bat dago ogi integralaren denominazioari dagokionez. Produktu batzuek “irin integralez egina” daramate, irin integralaren kantitate ñimiño bat badute ere. Hala eta guzti, ez da gauza bera “irin integralez egina” izatea eta “%100ean irin integralez egina”. izatea Lehenengoan esaten da irinaren parte bat %100ean integrala dela, eta bigarrenean esaten da irin guztia dela integrala.

E) Arautegi berriaGobernuak amaiera eman nahi die amarru hauei eta horretarako, arautegia aldatzeko egitasmo bat proposatu du. Mapamak aurkeztu du. Besteak beste, egiazko informazio zehatza eman nahi dute, kontsumitzaileak hautu ona egin dezan. Eskandinaviar herrien egitasmoari jarraituta idatzi dute egitasmoa, eta bertan biltzen da aurrerantzean ogi batek %80tik gorako edukia izan beharko duela irina integralean, integral deitu ahal izateko.

Era berean, ezaugarriak zehatuko dira, eta irizpideak ere bai. Irin integrala besterik ez duten ogiei esango zaie “ogi integrala %100ean“. Portzentai horretatik kanpo utziko dira irin prozesatuak eta maltatuak. Irin osoa ez bada integrala, integrala ez denaren ehunekoa zehaztu beharko da, eta hori gainera, integral hitzaren tipografia, kolore eta tamaina berberak erabilita egin beharko da.

Garia ez bada erabiltzen, beste labore batzuk erabiliko ahal izango dira, baldin eta %50ean badago labore hori: garia, espelta, kamuta, edo zekalea erabiliz gero, gari-, espelta-, kamut-ogia bezalako etiketak erabiliko dira.

F) Nola jakin ogi bat benetan integrala ote denArautegi berria indarrean jarri arte, oraindik ere nolabaiteko iruzurra diren ogi horiek aurkituko ditugu merkatuan: irin integral gutxi, eta hainbatetan, integral itxura baizik ematen ez duten hazi batzuk.

Ohi bezala, egia ez dago etiketan, atzeko aldean biltzen diren osagaietan eta elikadura-taulan baizik. Arreta handiz irakurri beharko dugu bada taula hori.

Osagaiak kantitate handienetik txikienera ordenatuta datoz eta horrela, lehenengo osagaiak integral hitza badarama, produktua integrala izango da, bere osagai nagusia irin integrala izango baita. Gainera, ehuneko zehatzak emango dira parentesi artean.

5. irudia: Ogi txigortu integral bezala saltzen diren hiru produkturen etiketak aztertuz gero ikusiko dugu bakar batek duela irin integrala edo osokoa ehuneko handi batean, gainontzekoen kasuan ez da horrela. (Argazkia: Déborah García)

Goian ikus daitezkeen adibideetan, irin integraleko eduki desberdinak daude hainbat ogi txigortuetan. Horien guztien aurreko aldeko etiketan baina, integral direla esaten da. Lehenengo produktuan, irin integrala da osagai nagusia, baina %58koan baizik ez da integrala. Bigarrenean, gari-irina da osagai nagusia, hau da, irin findua; bertan %46koa baizik ez da integrala. Hirugarren produktuan, irin integrala ehuneko handian azaltzen da (%88an) eta gainera, haziak, gatza eta abarrekoak dira beste osagaiak: ez dauka ez azukrerik, ez irin findurik.

Esan bezala, lehenengo osagaian aurkitu beharko dugu integral deizioa, edota garau osoa. Ehuneko altuak badira, hobeak izango dira ogiak. Bestetik, azukrerik gabekoak eta bestelako irinik gabekoak izango dira aukera onenak.

OndorioakEgungo arautegiak ez dio erreparatzen irin integralaren ehunekoari, eta edozeini deitzen dio integrala, osagai integralaren ehunekoa txikia bada ere. Egitasmo berri honen bidez, gauzak bere onera ekarri nahi dituzte, eta %100ean irin integrala dutenei baino ez zaie deituko integral. Arautegia aldatu arte, argi ibili beharko dugu, eta horrela, bildu gabeko ogia erosten badugu, dendariari galdetu beharko diogu.

—————————————————–

Egileaz: Déborah García Bello kimikaria eta zientzia-dibulgatzailea da.

—————————————————–

Hizkuntza-begiralea: Juan Carlos Odriozola

——————————————–

The post Gezurrezko ogi integrala desagertu egingo da appeared first on Zientzia Kaiera.

Tamaño corporal y función renal de aves y mamíferos

Foto: Braden Tucker / flickr

Foto: Braden Tucker / flickrLos riñones de un ave o un mamífero de 1 kg no representan más de un 1% de su masa total. Por otro lado, la relación que mantienen la masa de los riñones con la del organismo es, como la de otros órganos, alométrica. Quiere esto decir que conforme aumenta el tamaño de un animal, también aumenta el de sus riñones, pero en diferente medida.

La masa de los riñones (Mrenal: g) de los mamíferos y de las aves depende de la masa corporal total (Mtotal: kg) de acuerdo con las siguientes ecuaciones:

Mrenal = 7.32 Mtotal0.85 (mamíferos) y

Mrenal = 8.68 Mtotal0.91 (aves).

Por otro lado, si se distingue dentro de las aves entre las que poseen glándulas de sal1 y las que no, las ecuaciones correspondientes son las siguientes:

Mrenal = 7,30 Mtotal0,93 (aves sin glándulas de sal) y

Mrenal = 11,27 Mtotal0,88 (aves con glándulas de sal).

De acuerdo con las expresiones anteriores, para un animal de 1 kg, la masa renal es ligeramente superior en el conjunto de las aves (8,7 g) que en los mamíferos (7,3 g), aunque es mayor el de aves con glándulas de sal (11,3 g) que el de las que carecen de tales órganos (7,3 g). Este hecho resulta paradójico, puesto que cabría pensar que al disponer de dispositivos adicionales para la regulación del balance osmótico (las glándulas de sal), los riñones podrían ser de menor tamaño, puesto que parte del trabajo ya lo hacen las glándulas. Sin embargo, la mayor parte de las aves con glándulas de sal son marinas, por lo que han de soportar mayores niveles de estrés osmótico. En otras palabras: la misma razón por la que han recurrido a dispositivos específicos para eliminar las sales sobrantes es probablemente la que ha conducido a dotarse de riñones de mayor tamaño relativo. En otras palabras, las aves marinas han de hacer un mayor trabajo osmótico, trabajo que se reparte entre las glándulas salinas y unos riñones de mayores dimensiones.

En lo relativo a la dependencia del tamaño renal con respecto al tamaño corporal, hay que fijarse en los valores de las potencias (o exponentes) de las correspondientes ecuaciones. Esos valores son algo superiores al valor esperable teniendo en cuenta que el metabolismo y la masa se relacionan de acuerdo con una ecuación cuya potencia vale 0,75. Para valorar correctamente el significado de los valores anteriores (0,93 y 0,88) conviene tener presente cuáles son las correspondientes relaciones de dependencia entre las funciones renales relevantes y el tamaño corporal.

La tasa de filtración glomerular (Vf.g.: ml min-1) depende del tamaño del organismo (Mtotal: kg) de acuerdo con las siguientes ecuaciones:

Vf.g. = 2,00 Mtotal0,73 (aves) y

Vf.g. = 5,36 Mtotal0,72 (mamíferos).

La tasa de filtración glomerular de un mamífero es, por lo tanto, aproximadamente el doble que la de un ave del mismo tamaño. Esa diferencia es consecuencia de la diferente forma en que aves y mamíferos producen orina. Las aves eliminan sus restos nitrogenados en forma de ácido úrico que, al ser virtualmente insoluble en las condiciones de la cloaca aviar, ejerce un efecto osmótico mínimo en la orina final; mientras que los mamíferos eliminan urea, lo que obliga a concentrar mucho la orina para evitar una pérdida excesiva de agua. Por lo anterior, las aves filtran un menor volumen de plasma y, de hecho, en caso de necesitar limitar la pérdida de agua, pueden reducir mucho y llegar a suprimir la filtración en los glomérulos de las nefronas que, como vimos aquí, carecen de asa de Henle y, por lo tanto, son incapaces de concentrar la orina. Como consecuencia de lo anterior, las aves, a pesar de tener tasas de filtración glomerular muy inferiores a las de los mamíferos, pueden eliminar la misma cantidad de restos nitrogenados que aquellos.

En todo caso, y al margen de las diferencias entre aves y mamíferos en lo que se refiere a los niveles absolutos de filtración glomerular, su dependencia con respecto al tamaño corporal viene expresada mediante una función alométrica en la que la potencia se aproxima mucho al valor de 0,75. Cabe, por tanto, atribuir esa dependencia al efecto del tamaño sobre el metabolismo global.

Y algo parecido cabe decir acerca de la tasa de producción de orina Vo (ml min-1), cuya dependencia con respecto a la masa corporal (Mtotal: kg) es la que, para los mamíferos, expresa la siguiente expresión:

Vo = 0,042 Mtotal0,75.

Por lo tanto, las tasas relevantes (de filtración glomerular y de producción de orina) se relacionan con el tamaño corporal de la misma forma que lo hace el metabolismo. Cabe concluir, por ello, que es la actividad metabólica, con su correspondiente generación de residuos nitrogenados, la que determina el modo en que el tamaño afecta al nivel de actividad renal. El hecho de que la masa renal dependa de la masa total a través de una potencia de valor algo superior a 0,75 es, muy probablemente, consecuencia de factores diferentes, más relacionados con la arquitectura de los riñones, los tejidos de soporte en los que se encuentran embebidas las nefronas con sus glomérulos y la forma en que todos esos elementos se empaquetan en los riñones.

Fuente:

William A. Calder III (1996): Size, Function, and Life History. Dover Publications Inc, Mineola, New York.

Nota:

1 Las glándulas de sal son glándulas tubulares que expulsan sales para evitar que se acumulen en los fluidos corporales.

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo Tamaño corporal y función renal de aves y mamíferos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La función del asa de Henle en el riñón de mamíferos

- La función respiratoria depende del tamaño de los animales

- La función renal en vertebrados

Uraren garrantzia etorkizun handiko minbizi biomarkatzaile batean

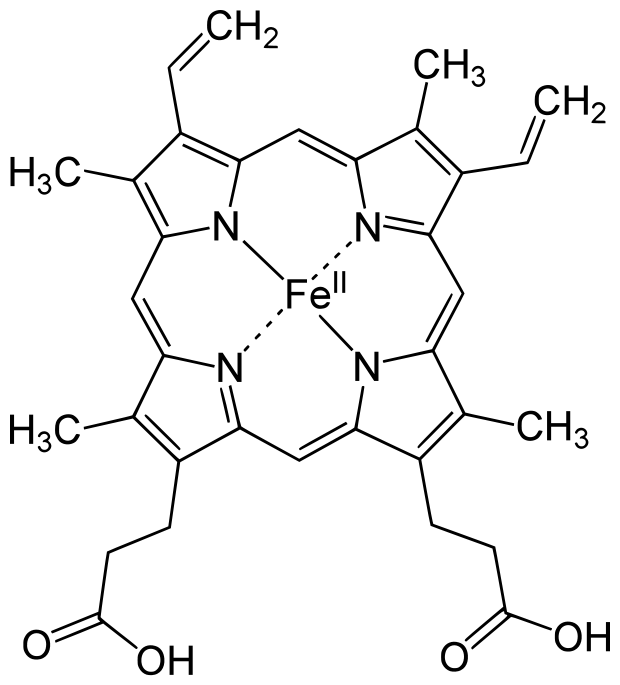

Irudia: Itxuraz antzeko diren Tn antigenoaren bi aldaera oso ezberdin jokatzen dute uretan.

Tn antigenoak minbizien %90ean azaltzen dira eta metastasiarekin lotuta daude. Minbizi-zelulak identifikatzeko etorkizun handiko biomarkatzaileak dira eta minbiziaren aurkako terapientzako itu erakargarriak bilakatu dira. Antigorputzen sorrera eragiten duten molekulak dira antigenoak, sistema-immuneak mehatxu gisa antzematen ditu eta erantzun immunitarioa eragin lezake.

Itxuraz berdintsuak diren Tn antigenoaren bi aldaera ikertu dituzte: serina edo treonina aminoazidoan baino bereizten ez dira. Uretan portaera oso ezberdina dute. Ikuspuntu esperimentala zein konputazionala erabiliz, egiaztatu da.

- Tn antigenoa treoninarekin lotuz gero, egitura zurruna osatzen du uretan, egitura egonkortzen laguntzen duen ur-molekula bati esker.

- Tn antigenoa serina aminoazidoari lotzen zaionean egitura-elementu hori falta zaio eta malgua da uretan.

Ezberdintasun horiek ez dira gas-egoeran behatu, bi molekulek portaera berdina azaldu baitute. Beraz, lehenengo aldiz eta zalantzarik gabe ikusi da urak zeregin garrantzitsua duela molekula horien egitura tridimentsionalean.

Uraren egitekoa gertutik ezagutzeko ur-molekulak banan-banan gehitu dituzte, Tn antigenoaren portaera aztertzeko. Ikusi dute ur-molekula bakarra gehitzea nahikoa dela bi antigeno horien egitura aldatzeko eta, gainera, ura molekularen zati ezberdinetan gehitzen dela ere behatu dute.

Litekeena da Tn antigenoaren konformazio ezberdinek elkarrekintza ezberdinak izatea zelula-errezeptoreekin eta antigorputzekin eta egitura horiek ulertzeak minbizia modu eraginkorrago batean detektatzeko erreminten eta minbiziaren aurkako botiken diseinua erraz dezake. Minbiziaren aurkako txerto potentzialak ekoiztera bideratuta dagoen epe luzerako proiektu baten barnean dago lan hau.

Tn antigenoak duen arazorik nagusienetako bat da gorputzean naturalki ere aurkitzen dela; ondorioz, gorputzaren erantzun immunea oso baxua da, ez baitu eragile arrotz bat moduan identifikatzen. Hala ere, ikusi da molekula horren kontzentrazioa areagotuz gero, minbizia garatuta dagoela esan nahi duela. Alegia, molekula horren ibilbidea jarrai daiteke, minbiziaren garapen-maila ezagutzeko.

Iturria: UPV/EHUko prentsa bulegoa: Uraren garrantzia minbiziaren aurkako etorkizun handiko biomarkatzaile batean.

Erreferentzia bibliografikoa

Iris A. Bermejo, Iris A., et al., (2018) Water Sculpts the Distinctive Shapes and Dynamics of the Tumor-Associated Carbohydrate Tn Antigens: Implications for Their Molecular Recognition. Journal of the American Chemical Society, 140 (31), pp 9952–9960. DOI: 10.1021/jacs.8b04801

The post Uraren garrantzia etorkizun handiko minbizi biomarkatzaile batean appeared first on Zientzia Kaiera.

Carne bovina

“Las vacas domésticas ciertamente descienden de más de una forma salvaje… Los naturalistas generalmente han hecho dos principales divisiones del ganado vacuno: las clases jorobadas habitan los países tropicales, que en la India se llaman cebús, a los que se ha dado el nombre específico Bos indicus; y el ganado vacuno común no jorobado, generalmente incluidos bajo el nombre de Bos taurus.”

Charles Darwin, “La variación en los animales y las plantas domesticadas”, 1868.

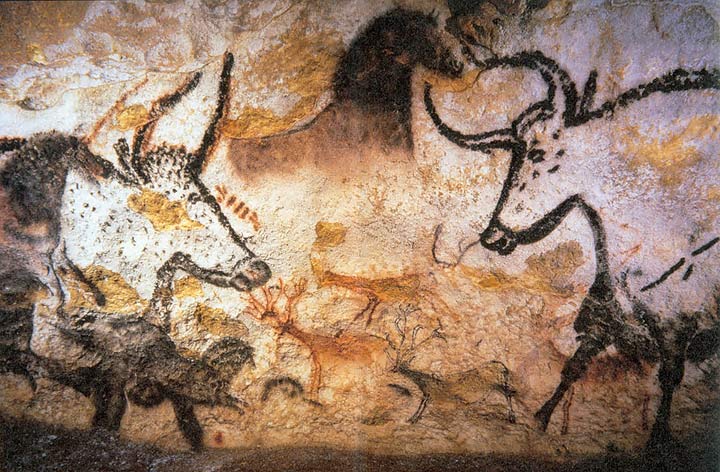

Uros (Bos primigenius) representados en la cueva de Lascaux (Francia)

Uros (Bos primigenius) representados en la cueva de Lascaux (Francia)Vacas, toros, terneras, bueyes,… y chuletones, todos y todas de la familia Bovidae, género Bos. De las siete especies domesticadas de este género hay dos que destacan: Bos taurus y Bos indicus. Ambas descienden del Bos primigenius, el ancestral y mítico uro cuyo último ejemplar del que tenemos constancia fue cazado en Polonia en 1627 y que tenía una distribución amplia por Eurasia, de este a oeste y del sur de la taiga al norte de los desiertos y del bosque tropical. Bos taurus es el ganado bovino europeo llevado a otros continentes y desde el Creciente Fértil en el Oriente Próximo y, quizá, con un proceso de domesticación independiente en África. Bos indicus es el cebú, el ganado bovino con joroba, que viene del sur de Asia, en concreto, del valle del Indo, hoy Pakistán, y se extendió por la India y, hace unos 3000 años, fue introducido en África.

Toro retinto (Bos taurus). Fuente: MAPA

Toro retinto (Bos taurus). Fuente: MAPASon de los animales más importantes del planeta para la especie humana. Contribuyen con su potencia de tiro, carne, leche, pieles y estiércol. Además, al ser rumiantes, con su especial proceso digestivo, convierten la indigerible, para los humanos, celulosa de las plantas en productos asimilables como hidratos de carbono, grasa y proteínas En Mesopotamia, Egipto y el valle del Indo, el ganado bovino era esencial como fuerza de tiro para cultivar los terrenos regados del desierto y las regiones semiáridas. Criar el ganado suponía tiempo y esfuerzo pues necesitaba agua y forraje, que también había que cuidar o cultivar. Entonces era más importante como fuerza de tiro que como alimento. Durante la dinastía de Ur, en Mesopotamia, hace unos 4000 años, solo suponía el 10% de la carne de la alimentación.

Cebú (Bos indicus). Fuente: Wikimedia Commons

Cebú (Bos indicus). Fuente: Wikimedia CommonsPara hacernos una idea de la importancia de los bovinos en la alimentación podemos citar que, en 2011, el censo mundial de bovinos era de 1347 millones de cabezas. De Brasil eran 175 millones, en la India se contaban 174 millones, en Estados Unidos llegaban a los 96 millones, en la Unión Europea 90 millones, y en China 82 millones y creciendo. La producción de carne de vacuno se repartía entre Estados Unidos con el 19.6%, Brasil con el 14.4%, la Unión Europea con el 12.8% y China con el 9.3%. España ocupaba el quinto lugar dentro de la Unión Europea, con un aumento del 40% en la primera década del siglo XXI. En aquel año, 2011, se consumieron 300 millones de kilogramos de carne de bovino en España, con el 75% de ternera. Donde más carne se consume es Castilla y León y donde menos en Extremadura.

Hamburguesa neoyorkina. Fuente: Wikimedia Commons

Hamburguesa neoyorkina. Fuente: Wikimedia CommonsEn la actualidad y en todo el planeta una de las formas más consumidas de la carne de bovino es la hamburguesa. En Estados Unidos llega al 40% del total de carne para la alimentación humana. Es un icono de la cultura popular aunque tiene su origen en Hamburgo, Alemania. Carne “de Hamburgo” ya aparecía en la carta del restaurante Delmonico de Nueva York en 1836. En la Feria Mundial de St. Louis de 1904 se hicieron populares. Allí las preparaban y vendían inmigrantes alemanes.

Las hamburguesas son una consecuencia de la eficiencia típica de Estados Unidos. Se pueden cocinar en menos de ocho minutos y, en los restaurantes se preparan a pedido del cliente. Estos locales aparecen en la década de los veinte del siglo pasado y, años después, las grandes franquicias de la hamburguesa la han llevado a todo el planeta. Así comunican los valores del “American way of life” y, en concreto, de su dieta: eficiencia, servicio y limpieza. Sin embargo, para algunos críticos demuestran la escasa imaginación de la gastronomía de Estados Unidos.

Toros de lidia en la dehesa de Salamanca (España). Hay quien afirma que el toro de lidia sería lo más parecido actualmente al uro primigenio.

Toros de lidia en la dehesa de Salamanca (España). Hay quien afirma que el toro de lidia sería lo más parecido actualmente al uro primigenio.El proceso de domesticación del ganado bovino comenzó hace unos 11000 años, aunque las pruebas directas del proceso que por ahora conocemos tienen fechas más cercanas, como unos 9000 años. En Catal Huyuk, en la actual Turquía, las excavaciones han demostrado el paso de uros, hace 8400 años, a ganado bovino, hace 7800 años. El ganado bovino supone del 20% al 25% de los huesos encontrados hace 8400 años, y se han identificado como de uro. También es bovino domesticado de fechas tempranas el que se ha encontrado en Grecia, en concreto, en Argissa, fechado hace 8500 años, y en Franchthi, hace 7000 años. El estudio genético de Ruth Bollongino y su grupo, del Museo Nacional de Historia Natural de Paris, con 15 muestras de 1500 a 8000 años de Irán, más 26 muestras de bovinos actuales de Turquía e Irak, permite a los autores sugerir que la primera población de bovinos domesticados tenía 80 hembras que, a pesar de ser un número pequeño, es el origen del Bos taurus actual.

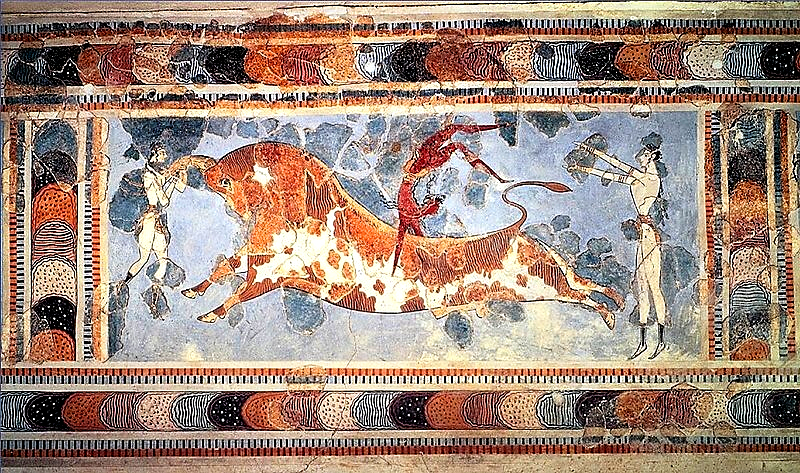

Fresco del salto del toro, que muestra a un acróbata sobre un toro con dos mujeres acróbatas a los lados. Palacio de Cnosos (Creta). Aproximadamente del 1450 a.e.c.

Fresco del salto del toro, que muestra a un acróbata sobre un toro con dos mujeres acróbatas a los lados. Palacio de Cnosos (Creta). Aproximadamente del 1450 a.e.c.Sin embargo, hay hallazgos en Chipre que plantean que hay que ajustar las fechas de la domesticación de animales. El uro no existía en la isla pero hay restos de bovinos de hace algo más de 10000 años. Esos bovinos solo pudieron llegar a Chipre si fueron transportados por nuestra especie y, se puede suponer, que o estaban domesticados o en proceso de domesticación.

Parece que la domesticación de los bovinos fue posterior a la de los cereales, las cabras y las ovejas. Además de las mencionadas domesticaciones del cebú y del bovino europeo en el valle del Indo y en el Creciente Fértil, parece que hubo otros procesos locales cuando era necesario y posible y en fechas diferentes. Por ejemplo, el poeta Virgilio cuenta que en la Roma imperial una virulenta enfermedad acabó con el ganado y los campesinos capturaron y domesticaron uros para reemplazarlo. Datos genéticos actuales indican que hubo cruces entre bovino domesticado y uros en las Islas Británicas y en la Península Ibérica.

Los estudios genéticos del bovino europeo y del cebú implican, por lo menos, a dos grupos distintos del uro en su origen y dos procesos de domesticación diferentes. Para el Bos taurus se han listado 480 razas de bovino en Europa y todas mantienen una continuidad genética con las razas seleccionadas en el Creciente Fértil. Los agricultores y ganaderos ancestrales se movieron en Europa desde el sudeste, el Creciente Fértil, hacia el noroeste, las Islas Británicas y Escandinavia, llevaban con ellos su ganado que se cruzó, no muy a menudo, con los uros salvajes de Europa. El ganado bovino se extendió por Europa a la vez que el arado de madera, esencial para el cultivo. Así aumentó el suelo dedicado a la agricultura. Además, para el uso del bovino como fuerza de tiro fue importante la castración de los machos y la aparición de los bueyes, fuertes, constantes, dóciles y manejables. Eran perfectos para acarrear y para el manejo del arado. Se han encontrado huesos de bueyes en yacimientos de hace 6000 años y, también, fragmentos de cerámica con figuras de bueyes y arados de hace 5000 años en Tsouginza, en Grecia.

En un estudio detallado de ADN del Bos taurus en Europa, Amelie Scheu y sus colegas, de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, en Alemania, confirman que el bovino domesticado llegó desde Turquía e Irán hace 7000-8000 años y, como ocurre en los procesos de domesticación, la variabilidad genética disminuye con el aumento de la distancia al centro de origen de la especie domesticada. Cuanto más lejos, en Europa, del Creciente Fértil asiático, menos diversidad genética en los bovinos domesticados.

Viajemos a Inglaterra, al Condado de Wiltshire, a un lugar llamado Stonehenge, al conocido monumento megalítico con su extraordinario círculo de piedras. Cerca, a un par de kilómetros se ha descubierto y excavado un poblado, en un lugar llamado Durrington Walls, de hace unos 4000-5000 años. El grupo de Oliver Craig, de la Universidad de York, estudió el poblado y propuso que allí vivían los que construyeron y utilizaron el santuario de Stonehenge.

En las excavaciones encontraron gran cantidad de fragmentos de cerámica y muchos huesos de animales. Analizaron los lípidos adheridos a la cerámica y concluyeron que en esas vasijas se había cocinado carne de cerdo, hasta en un 80% del total de carne, y un 8% de bovino, todo ello en fiestas y banquetes al aire libre, con asados, y en interiores, por cocimiento. Por tanto, hace 5000 años se preparaba el estofado de buey, o de ternera o, quizá, de toro o , incluso, de uro. En la actualidad, en el Condado de Wiltshire todavía se cocina un estofado de bovino, que, quién sabe, quizá tiene reminiscencias de lo que comían los que construyeron Stonehenge.

Así es la receta del estofado de buey al estilo del Condado de Wiltshire:

“Picar una cebolla y dos tallos de apio y freírlos en aceite de colza, aunque por hacerlo más mediterráneo prefiero el aceite de oliva. Lo hacemos a fuego suave por unos cinco minutos. Añadimos un par de zanahorias en trozos, laurel y tomillo y dejamos otros dos minutos. Ahora juntamos tomate frito y salsa Worcestershire, que luego explicaré cómo hacer, y medio litro de agua hirviendo. Mezclamos y lo ponemos en una cazuela a cocer. Añadimos caldo de carne o un par de pastillas de caldo de carne. Sazonamos con pimienta.

En una sartén, freímos en aceite de oliva la carne, algo así como un kilo de falda, que hemos cortado antes en trozos. Cuando esté dorada echamos todo, con el aceite incluido, en la cazuela.

Dejamos cocer, a fuego suave, de ocho a diez horas, y, después, con fuego más fuerte, otras cuatro horas. Se aconseja que el estofado hay que prepararlo de un día para otro, que mejora mucho. Creo que con estos tiempos de cocimiento es inevitable, hay que cocinarlo el día anterior (al festejo, dirían en Durrington Walls).

Para la salsa Worcestershire, o se compra o se hace. Se junta vinagre de manzana, sala de soja, azúcar moreno, jengibre molido, mostaza, cebolla machacada, ajo en polvo, canela y pimienta negra. Mezclamos muy bien, hervimos revolviendo sin parar, cocinamos como un minuto a fuego suave y a la nevera.”

Es evidente que algunos de los ingredientes que he incluido en la receta todavía no habían llegado a Durrington Walls hace 5000 años pero, creo, nos podemos permitir la licencia.

En nuestro entorno más cercano, el ganado bovino aparece en el final del Neolítico y en la Edad del Bronce o Calcolítico, hace unos 5000 años, según Jesús Altuna, y en toda la cornisa cantábrica hay hallazgos de hace 6500 años. Anteriormente solo se encuentran fósiles de uro. Por ejemplo, se encontró un esqueleto casi completo de uro en el yacimiento de Sima Las Grajas, en la Sierra de Guibijo, en Álava, cerca del nacimiento del río Nervión. Se dató de hace algo más de 7000 años. Altuna menciona que hay una gran escasez de datos sobre el uro en toda esta zona. Relata, sin embargo, que en el siglo IV, hace 1600 años, el escritor romano Servio Gramático citó que había uros en el Pirineo.

En la época romana, el bovino era un importante proveedor de carne. También aparecen huesos de bovino en los yacimientos celtíberos y en las escasas excavaciones en el País Vasco de la época medieval que han estudiado los restos animales encontrados. Como ejemplo sirve la excavación del yacimiento de El Castillo, en Astúlez, Álava, con presencia de bovino desde el final de la Edad del Bronce hasta el siglo XIII. Y del siglo XI al XVIII se han estudiado los restos de ganado bovino en las ciudades del País Vasco. El ganado bovino es un componente importante de la dieta, sobre todo en Bilbao, seguida de Orduña y Vitoria. En Orduña han aparecido huesos grandes rotos en sentido longitudinal para la extracción del tuétano. Pero cambia el tamaño del bovino que se cría durante estos siglos. Hay una disminución después de la época romana en los siglos VIII y IX, y un aumento posterior hasta la actualidad.

Más o menos por esos años, hacia el siglo IX, los árabes trajeron a Al-Andalus la receta de un adobo de carne de bovino con fuerte influencia persa e hindú que, creo, merece la pena probar. Benavides Barajas nos lo cuenta así:

“Se corta la carne para guisar en trozos cuadrados y se limpia de grasas. La mezclamos con cebolla picada, dientes de ajo machacados, clavo, nuez moscada, jengibre, perejil, cardamomo en polvo, canela, azafrán, cúrcuma, sal, pimienta y vinagre, y todo en abundancia. Y aceite de oliva.

Se cubre con vinagre y se deja a la fresca, o en la nevera, por dos días. Después de pone en la cazuela a fuego suave. A las dos horas ya está cocinada y se añade tomate en salsa y agua con mostaza. Se calienta un poco y se retira del fuego.

La podemos guardar en la nevera un día y calentar para comer con arroz cocido y suelto y pasas. Si gusta, se puede añadir guindilla. Al recalentar, controlar que no se seque y añadir agua si es necesario.”

El estudio de Albano Beja Pereira y su grupo, de la Universidad de Oporto, con 27 colaboradores de otras 25 instituciones, analiza el ADN mitocondrial de cinco ejemplares de uro de Italia y lo compara con el ADN de más de 1000 ejemplares actuales de 51 razas de toda Europa. En el centro, norte y noroeste de Europa, casi todos los ADNs analizados son cercanos a uno de los tipos del Creciente Fértil, el llamado T3. En el norte de África, quizá desde Egipto, aparece otro grupo de ADN, el T1, que también se encuentra en las razas de los países ribereños del Mediterráneo. En la Península y en la muestra más cercana a nuestro entorno, casi todo el ADN viene del norte de África. Hay hallazgos recientes en Argelia y en el Sáhara oriental de un posible episodio de domesticación fechado hace 5000 años, y en el valle de Nilo desde hace 9500 años.

En África, los estudios genéticos recientes parece que indican dos grupos de bovinos con diferente origen. Hay un grupo con dotación genética como la de los bovinos del Creciente Fértil en el norte y noroeste, y otro grupo con similitud al cebú de Asia, quizá por paso a través del Índico y de la Península Arábica. Como aseguran Diane Gifford-Gonzalez y Olivier Hanotte, de las universidades de California en Santa Cruz y de Nottingham, una domesticación independiente de bovinos en África no está ni demostrada ni rechazada.

Para terminar una receta para cocinar carne de bovino, aunque sea una parte del animal que no se utiliza habitualmente. La he tomado de la Cocina para pobres, del Dr. Juderías, y es una receta autógrafa de la cocinera.

“Lávese y téngase en agua fría la ubre unas dos horas para que se limpie bien; póngase después un cuarto de hora en agua hirviendo y luego se deja enfriar, se saca, se corta y después se cuece y se guisa como los callos.”

Referencias:

Altuna, J. 1980. Historia de la domesticación animal en el País Vasco, desde sus orígenes hasta la romanización. Munibe 32: 1-163.

Beja-Pereira, A. et al. 2006. The origin of European cattle: Evidence from modern and ancient DNA. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 103: 8113-8118.

Benavides Barajas, L. 1995. Nueva clásica cocina andalusí. Ed. Dulcinea. Granada. 328 pp.

Bollongino, R. et al. 2012. Modern taurine cattle descended from small number of Near-Eastern founders. Molecular Biology and Evolution 29: 2101-2104.

Castaños Ugarte, P.M. 1997. El pastoreo y la ganadería durante la romanización en el País Vasco. Isturitz 9: 659-668.

Craig, O.E. et al. 2015. Feeding Stonehenge: cuisine and consumption at the Late Neolithic of Durrington Walls. Antiquity 89: 1096-1109.

Gade, D.W. 2000. Cattle. En “The Cambridge World History of Food, vol. 1”, p. 489-496. Ed. por K.F. Kiple & K.C. Ornerlas. Cambridge University Press. Cambridge.

Gifford-Gonzalez, D. & O. Hanotte. 2011. Domesticating animals in Africa: Implications of genetic and archaeological findings. Journal of World Prehistory 24: 1-23.

Grau Sologestoa, I. 2015. Livestock management in Spain from Roman to post-medieval times: a biometrical analysis of cattle, sheep/goat and pig. Journal of Archaeological Science 54: 123-134.

Grau Sologestoa, I. 2016. Urban medieval and post-medieval zooarchaeology in the Basque Country: Meat supply and consumption. Quaternary International 399: 1-12.

Grau Sologestoa, I. 2017. Estudio de los materiales faunísticos del yacimiento de El Castillo (Astúlez, Valdegobía, Álava). Estudios de Arqueología Alavesa 27: 334-345.

Gupta, A.K. 2004. Origin of agricultura and domestication of plants and animals linked to early Holocene climate amelioration. Current Science 87: 54-59.

Juderías, A. 1994. Cocina para pobres. 11ª Ed. Ed. SETECO. Madrid.

Larson, G. & D.Q. Fuller. 2014. The evolution of animal domestication. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 45: 115-136.

Martín Cerdeño, V.J. 2011. Consumo de carne de vacuno en España. Distribución y Consumo Marzo-Abril: 95-98.

Orlando, L. 2015. The first aurochs genome reveals the breeding history of British and European cattle. Genome Biology 16: 225.

Park, S.D.E. et al. 2015. Genome sequencing of the extinct Eurasian wild aurochs, Bos primigenius, illuminates the phylogeography and evolution of cattle. Genome Biology 16: 234.

Russell, N. et al. 2005. Cattle domestication at Catalhoyuk revisited. Current Anthropology 46, Suppl.: S101-S108.

Scheu, A. et al. 2015. The genetic prehistory of domesticated cattle from their origin to the spread across Europe. BMC Genetics 16: 54.

Upadhyay, M.R. et al. 2017. Genetic origin, admixture and population history of aurochs (Bos primigenius) and primitive European cattle. Heredity 118: 169-176.

Vigne, J.-D. et al. 2011. The early process of mammal domestication in the Near East. New evidence from the Pre-Neolithic and pre-pottery Neolithic Cyprus. Current Anthropology 52, Suppl. 4: S255-S271.

Sobre el autor: Eduardo Angulo es doctor en biología, profesor de biología celular de la UPV/EHU retirado y divulgador científico. Ha publicado varios libros y es autor de La biología estupenda.

El artículo Carne bovina se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Ingredientes para la receta: el ajo

- Ingredientes para la receta: El conejo

- Ingredientes para la receta: El kiwi

Asteon zientzia begi-bistan #227

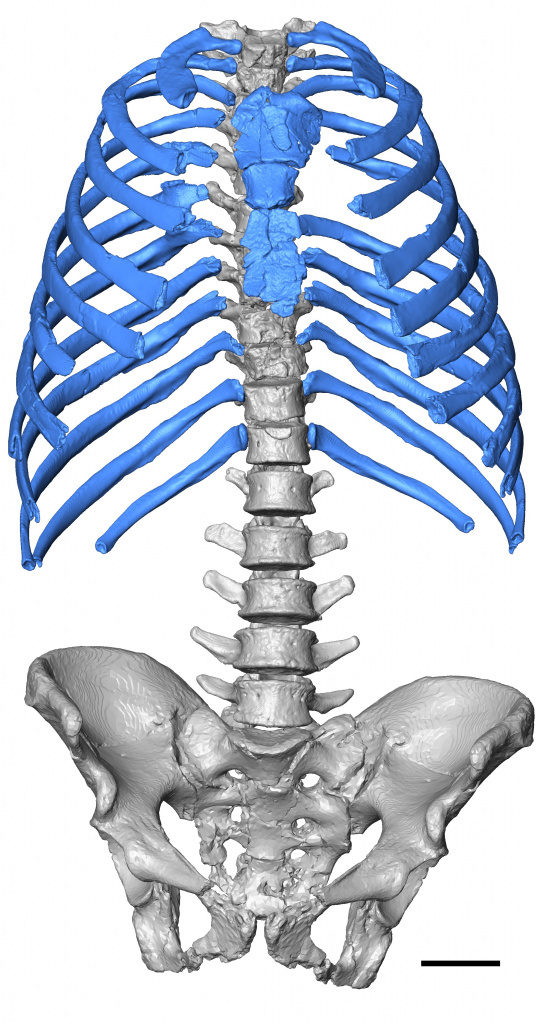

Neandertalen toraxaren tamaina eta forma eztabaidagai izan dira duela 150 urte neandertalen lehen saihets-hezurrak topatu zirenetik. Orain, neandertal heldu baten toraxa birtualki berreraikita, ondorioztatu dute sapiensen toraxaren antzeko tamaina zuela, baina forma desberdina. Ikertzaileek iradoki dute neandertalen arnasketa-mekanika ere desberdina izango zela.

Asier Gómez-Olivencia eta Ella Been ikertzaileek gidatu dute lan hau. Hiru dimentsiotan berreraiki dute toraxa. Horretarako, egun Tel Aviveko unibertsitatean gordeta dauden fosilak baliatu dituzte, eta erabili dituzte ere Ordenagailu Bidezko Tomografia bitartez ornoei, saihetsei eta hezur pelbikoei egindako eskanerrak. “Gure lehenengo ezustekoa izan da uste genuela toraxa tamaina handiagokoa izango zela, baina ez da horrela izan”, adierazi du Gómez-Olivenciak. Horretaz gain, beste berezitasun bat azpimarratu dute tartean: saihetsen horizontaltasuna.

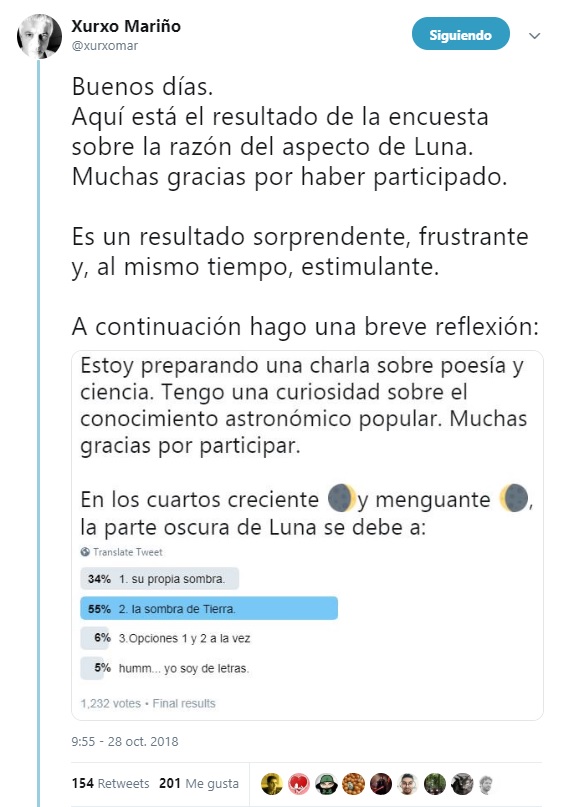

TeknologiaGidaririk gabeko auto batek pertsonak saihesteko agindua du baina demagun bi errei daudela eta bakoitzean pertsona bat dagoela, bata gaztea eta bestea zaharra. Zer egin beharko luke autoak? MIT Massachusetseko Teknologia Institutuak esperimentu handi bat egin du jendearen iritzi moral edo etikoa ezagutzeko. Moralaren Makina (Moral Machine) deitu diote eta 233 herrialdetako milioika pertsonaren 40 milioi erantzun jaso dituzte horrelako egoeratan zer egin behar den jakiteko. Emaitzei dagokienez, ikusi da adostasun handia dagoela kasu batean: jendeak nahiago du pertsonak eta gazteak salbatu; eta asko badira, hobe.

AstronomiaJupiterreko Orban Gorri Handiaren barruko fenomeno atmosferikoak askotarikoak direla agerian utzi du ikerketa batek. Beste lan batean, mundu osoko astronomo afizionatuek azken urteetan Jupiterreko atmosferan detektatutako bolidoen inpaktuei buruzko azterketa bat aurkeztu da. Kalkuluen arabera, tamaina horretako 10-65 inpaktu inguru gertatzen dira urtean Jupiterren. Horiek izan dira batik bat Juno misioak datozen urteetan egingo dituen ikerketen jomugak.

Paolo Nespoli astronauta elkarrizketatu dute Berrian. Italiarra iazko abenduan itzuli zen Lurrera eta orain Bilbon izan da bizitako esperientziak kontatzen. Misioei dagokienez, Nespolik dio egun “AEBk ez du ibilgailurik, eta Errusiaren espaziontziak erabili behar ditugu. Europan geure espaziontzia izango bagenu, denek erabiliko lukete orain”. Berak bietan izan da, AEBn espazio transbordadorean eta Errusiaren Soyuz kapsulan, eta horietan izandako esperientzia kontatu du. Bere misioak eta arlo honetan ematen ari diren urratsak ere izan ditu mintzagai.

KimikaHaragiaren kolore gorriari buruz idatzi du asteon Josu Lopez-Gazpiok. Ziur denok pentsatu dugula noizbait kolore hori odolarena dela baina kimikak beste behin argitu digu zein den egiazko erantzuna. Haragiaren kolorea faktore askoren mende dago. Nagusiena, giharretan dagoen mioglobina izeneko proteina da. Izan ere, haragiak prozesatzean odol gehiena kentzen zaie. Orduan, supermerkatura iristen den produktuak ez du odol askorik. Horretaz gain, mioglobina ez dago odolean. Mioglobinak muskuluetara garraiatzen du oxigenoa eta bertan egoten da kontzentraziorik handienean. Berez, purpura kolorea du baina oxigenoarekin erreakzionatzen duenean hartzen du kolore gorria.

EkologiaPlaneta biziaren indizea deiturikoa neurtzeko ikerketak aurkezten ditu WWF mundu mailako erakundeak; ekosistemen bizitasunari erreparatzen diote indize horren bitartez. Hamabigarren ikerlanak agerian utzi du ekosistemek mehartzen eta eskasten jarraitzen dutela; azken datuen arabera, ornodunak %60 urritu dira 1970. urtetik hona. Galerarik handiena ur gozoko espezieetan izan da: %83 urritu dira. Laster, bioaniztasunari buruzko goi bilera egingo dute eta WWFk argi du: “Izadiaren aldeko akordio global baten oinarriak jarri behar dira, Parisen klimari buruzko goi bileran egin bezala”.

HizkuntzalaritzaLan honetan trataera formal bateratu bat aurkeztu da euskal aditz jokatuaren tempus, aspektu eta moduarentzat. Aditz esaeren bidez, gertaerak adierazi eta eremu semantiko konplexu batean kokatzen ditugu hizketa-gunetik hurbilago edo urrunago, dimentsio bietan zehar, denborarena eta modu zein modalitatearena. Artikuluak dioenez, euskal aditzaren morfologia oparoak eskaintzen du aukera paregabea haien ulertzerako. Bada, orain arteko azalpenak ez dira guztiz egokiak. Izan ere, azalpen egoki batek uztartu behar lituzke zenbait unibertsal semantiko eta haien euskarazko adierazpenak eta, horren bidez, erakutsi behar luke zergatik diren ez-gramatikalak hainbat adizki edo aditz-esaera, nondik datorkien besteei haien interpretazioa eta zein faktorek eta nola eragin dituzten aldaerak aurreko bi ideietan, geografian eta historian zehar.

BiologiaKlonak sortzeari buruz aritu da Cesar Tomé artikulu honetan. “Klon” hitza J.B.S. Haldane biologoak sortu zuen 1963an, grezierazko “adaxka” hitzaren baliokidea oinarrian zuena. Geneen erreplikazioaz aritzeko, baina, 70eko urteen hasieran erabiltzen hasi zen. Polimerasaren kate-erreakzioa Kjell Kleppe eta H. Gobind Khoranak deskribatu zuten. Hala ere, Kary B. Mullis kimikariak 1983an teknika garatzeak ahalbidetu zien zientzialariei gene baten milaka milioi klon sortzea saio-hodi batean. XX. mendeko 20ko urteen amaieran, Hans Spemann enbriologoak animaliak klonatzeko hurbilketa bat lortu zuen. Urrats horretatik jauzi handi bat eman zuten: ardi bat klonatzera iritsi ziren zientzialariak, Dolly izenaz bataiatu zutena. Ezagutu ezazue historian zehar arlo honetan eman ziren pauso guztiak.

Emakumeak zientzianIrati Rodilla Ojeda, artikulu honetako protagonista, Fisioterapian graduatu zen Leioan eta egun Farmakologian doktoretza egiten dabil. Bertan, minaren aurka erabiltzen diren opioideen eraginkortasuna eta tolerantzia hobetzeko ikertzen ari da. Hasieratik argi zuen osasun-zientziaren bidea hartuko zuela, baina ez Medikuntza. Rodillaren esanetan, tesian ikasten ari denari esker hobeto ezagutzen ditu minaren eta analgesiaren mekanismoak. Izan ere, hori oso baliagarria da tratamendu fisioterapeutikoa hobetzeko eta baita alderantziz ere: “Fisioterapiak ematen duen ezagutzak ere osatzen du osasunari eta gaixotasunari buruzko jakintza”.

ArkeologiaVichamako (Peru) aztarnategian ia hiru metroko murala aurkitu dute. Bertan, giza aurpegiak, sugeak eta hazi antropomorfo bat agertzen dira. Murala interpretatu ostean jakinarazi dute “emankortasunaren murala” dela eta Caral gune arkeologikoko zuzendari Ruth Shady arkeologoaren esanetan, “erliebe horiek klima-aldaketak giza populazioan dituen eragin katastrofikoak gogorarazten dizkigute”.

———————————————————————–——————————————————————–

Asteon zientzia begi-bistan igandeetako atala da. Astean zehar sarean zientzia euskaraz jorratu duten artikuluak biltzen ditugu. Begi-bistan duguna erreparatuz, Interneteko “zientzia” antzeman, jaso eta laburbiltzea da gure helburua.

———————————————————————–

———————————————————————–

Egileaz: Uxue Razkin kazetaria da.

——————————————————————

The post Asteon zientzia begi-bistan #227 appeared first on Zientzia Kaiera.

Ciencia, arte y cultura callejera: física y música

La cultura se ha asociado históricamente con la actividad propiamente humana y en definitiva, con todas aquellas acciones que dan un sentido a la existencia del ser humano. En este sentido, todo lo que generamos para conocer el mundo, superarnos, deleitarnos o ensimismarnos, lo podemos definir como cultura.

Un término que abarca múltiples disciplinas y en el que el ser humano, en su afán por clasificar las diferentes formas de conocimiento y tratar de establecer una escala de relevancia, ha establecido una serie de fronteras delimitadoras. De la definición de estos límites surge el estereotipo de las dos culturas, las ciencias y las artes, así como la diferenciación entre las denominadas alta y baja cultura. Pero, ¿son realmente necesarias y útiles estas fronteras?

Con el objetivo de abordar este debate y mostrar una visión alternativa donde el arte y la ciencia se entrelazan, la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao acogió los pasados días 29 de mayo y 13 de junio el ciclo de conferencias “Ciencia, Arte y Cultura Callejera”.

El evento se enmarca dentro del ciclo “Bidebarrieta Científica”, una iniciativa que organiza todos los meses la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU y la Biblioteca Bidebarrieta para divulgar asuntos científicos de actualidad.

La primera jornada del ciclo de conferencias abordó el tema física y música desde un punto de vista multidisciplinar con la participación de los compositores Jaime Altozano y Sharif Fernández y la física y pianista Almudena Martín Castro. Se abordan las relaciones que existen hoy en día entre la física y la música, los aspectos elementales de la música, así como la relación entre el rap, la música y la poesía para abordar la brecha entre la alta y baja cultura.

Edición realizada por César Tomé López.

El artículo Ciencia, arte y cultura callejera: física y música se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Arte & Ciencia: Analogías entre el arte y la ciencia como formas de conocimiento

- Arte & Ciencia: Sobre la dimensión cognitiva del arte en relación a la ciencia

- Arte & Ciencia: La importancia de la ciencia para la conservación del arte

Ezjakintasunaren kartografia #235

Batzuetan bibliografiak urte andana ditu eta bertan dagoena xehetasunez berrikusteak saria dauka. Ahaztu ohi den oinarrizko zientzia da hori. Adibide zehatza dakar Adrian Matenciok When we forget basic science. Seeking the small details ou

Sistema biologikoek, optimizatzen urteak daramatenak, gauzak zelan egiten dituzten behatzea emaitzak lortzeko biderik labur eta seguruena da. Berez konpontzen diren materialen kasuan bezala. Silvia Romanen Bio-inpired self-healing materials

Urtutako masa batek kristalak duen barne ordenaziorik gabe solido izatera zelan pasatzen den ulertzen ez den fenomeno fisikoa da. Bidrioen, solido hauen, eraketak berebiziko garrantzia tekniko eta ekonomikoa du. Eoiak dirudiena itxaron gabe beirazko-trantsizioaren ikerketan aurrera egiteko modua aurkitu dute DIPCn Avoiding geological timescales to access low energies in bulk glasses

–—–

Mapping Ignorance bloga lanean diharduten ikertzaileek eta hainbat arlotako profesionalek lantzen dute. Zientziaren edozein arlotako ikerketen azken emaitzen berri ematen duen gunea da. UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren eta Nazioarteko Bikaintasun Campusaren ekimena da eta bertan parte hartu nahi izanez gero, idatzi iezaguzu.

The post Ezjakintasunaren kartografia #235 appeared first on Zientzia Kaiera.

Los neandertales respiraban de otra manera

Un grupo de investigación liderado por Asier Gómez-Olivencia, Investigador Ikerbasque en la UPV/EHU y por la Dra. Ella Been, del Ono Academic College de Tel Aviv ha llevado a cabo la primera reconstrucción virtual de un tórax fósil completo del individuo neandertal llamado Kebara 2. El estudio apoya la teoría de que la capacidad pulmonar de los neandertales era mayor y su columna vertebral más estable que la de los humanos modernos.

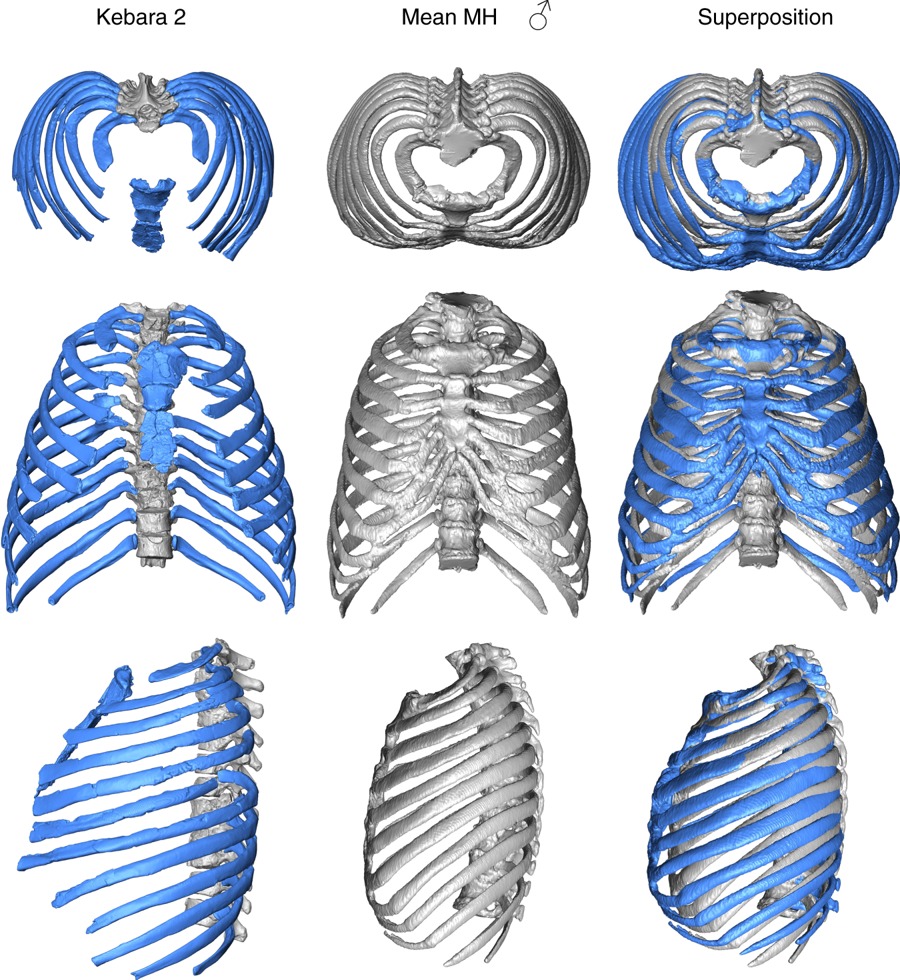

Comparación del tórax de Kebara 2 (azul) con el tórax promedio de un humano moderno masculino (gris). Fuente: Gómez-Olivencia et al (2018)

Comparación del tórax de Kebara 2 (azul) con el tórax promedio de un humano moderno masculino (gris). Fuente: Gómez-Olivencia et al (2018)La columna vertebral de los neandertales era más estable que la de los humanos modernos. Asimismo, tenían las costillas inferiores orientadas de manera más horizontal lo que hace suponer a los investigadores que su respiración dependía en mayor medida del diafragma frente al caso de Homo sapiens donde intervienen tanto el diafragma como la caja torácica. Para llegar a estas conclusiones han trabajado con los restos fósiles del yacimiento de Kebara (Israel), en concreto con los restos fósiles del individuo Kebara 2.

Para crear un modelo virtual del tórax, los investigadores se basaron tanto en las observaciones directas del esqueleto de Kebara 2, guardado actualmente en la Universidad de Tel Aviv, así como en escáneres (tomografía axial computerizada) de las vértebras, costillas y huesos pélvicos. Una vez reunidos todos los elementos anatómicos la reconstrucción virtual se hizo por medio de un software 3D especificamente diseñado para este fin. “Éste fue un trabajo meticuloso”, dice Alon Barash de la Bar Ilan University en Israel, “tuvimos que escanear cada una de las vértebras y todos los fragmentos de costillas para después re-colocarlos virtualmente en 3D”.

“En el proceso de reconstrucción, fue necesario ‘cortar’ y volver a alinear de manera virtual algunos huesos que mostraban deformación, así como hacer imágenes especulares de las costillas mejor conservadas para sustituir aquellas peor conservadas del otro lado”, comenta Gómez-Olivencia.

“Las diferencias entre un tórax neandertal y un humano moderno son llamativas. En los neandertales la posición de columna vertebral respecto a las costillas indica una columna vertebral más estable. Además, el tórax es más ancho en su parte inferior”, comentan Daniel García Martínez y Markus Bastir, investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) co-autores del trabajo.

“Un tórax más ancho en su parte inferior y unas costillas orientadas de manera más horizontal, tal y como se puede ver en la reconstrucción, sugieren que la respiración de los neandertales dependía en mayor manera del diafragma”, comenta Been. “Nuestra especie depende tanto del diafragma como de la expansión de la caja torácica. En este estudio podemos ver cómo el uso de nuevas tecnologías y metodologías en el estudio de los restos fósiles proporcionan nueva información para entender especies extintas”, añade Mikel Arlegi (UPV/EHU-Universidad de Burdeos).

Estos nuevos resultados son coherentes con un reciente trabajo de dos de los co-autores, Bastir y García-Martínez, en el que apoyan la presencia de una mayor capacidad pulmonar para los neandertales.

Patricia Kramer de la Universidad de Washington resume: “Esta es la culminación de 15 años de investigación en el tórax neandertal, y esperamos que futuros análisis genéticos nos den pistas adicionales sobre su fisiología respiratoria”.

Imagen: J. Trueba/Madrid Scientific Films

Imagen: J. Trueba/Madrid Scientific FilmsKebara 2

Los neandertales fueron cazadores-recolectores que habitaron Eurasia occidental durante más de 200 mil años, tanto durante periodos glaciares como interglaciares hasta que se extinguieron hace unos 40 mil años. Mientras que algunas de las regiones anatómicas de estos humanos extintos se conocen relativamente bien, otras como la columna vertebral y las costillas son menos conocidas porque estos elementos son más frágiles y no se conservan bien en el registro fósil.

En 1983, un esqueleto neandertal parcial (denominado oficialmente Kebara 2, y apodado Moisés) perteneciente a un individuo masculino joven que murió hace aproximadamente 60 mil años, fue descubierto en el yacimiento de Kebara (Monte Carmelo, Israel). Este esqueleto no conserva el cráneo, ya que tiempo después del enterramiento el cráneo fue retirado, probablemente como consecuencia de un ritual funerario. En cambio, preserva todas las vértebras y las costillas, así como otras regiones anatómicas frágiles como la pelvis o el hueso hioides (un hueso situado en el cuello donde se insertan algunos de los músculos de la lengua). Es por tanto el esqueleto que, hasta el momento, conserva el tórax más completo del registro fósil de los neandertales.

Durante más de 150 años se han recuperado restos neandertales en muchos lugares en Europa y Asia occidental (incluyendo Oriente medio), y la forma del tórax de esta especie humana ha sido objeto de debate desde 1856, cuando se encontraron las primeras costillas pertenecientes a este grupo humano. En la última década las reconstrucciones virtuales se han convertido en una nueva herramienta, cada vez más usada, en el estudio de los fósiles.

Esta metodología es especialmente útil con restos fósiles frágiles como las vértebras y costillas que conforman el tórax. Hace casi dos años, el mismo equipo de investigación presentó una reconstrucción de la columna vertebral de este mismo individuo, que indicaba la presencia de una columna con curvaturas menos acentuadas en estos humanos con respecto al Homo sapiens.

Referencia:

Asier Gómez-Olivencia, Alon Barash, Daniel García-Martínez, Mikel Arlegi, Patricia Kramer, Markus Bastir & Ella Been (2018) 3D virtual reconstruction of the Kebara 2 Neandertal thorax Nature Communications doi: 10.1038/s41467-018-06803-z

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo Los neandertales respiraban de otra manera se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La cronología de la desaparición de los neandertales

- Neandertales ¿crónica de una muerte anunciada?, por María Martinón-Torres

- El aprendizaje del inglés es mejor si se usa para aprender otra cosa

Irati Rodilla: “Garrantzitsua iruditzen zait ikuspegi orokorrari oinarrizko zientzia gehitzea”

Batxilergoan abiatu zuen horra eraman duen bidea: “Argi nuen osasun-zientzietako zerbait egin nahi nuela, baina ez Medikuntza, beste zerbait”. Hala, batxilergo biosanitarioa egin ondoren, eta unibertsitatera sartu aurretik, Diagnosi klinikoen laborategiko teknikari izateko ikasketak egin zituen, bi urtetan. Bigarren urtearen hasieran, Fisioterapia gradua jarri zuten UPV/EHUn, Leioan, eta, bukatutakoan, hara joatea erabaki zuen.

“Batxilergoa bukatu nuenean, ez zitzaidan bururatu ere egin Fisioterapia egitea, seguru asko, kanpora joan behar zelako, baina, bertan izanda, animatu egin nintzen. Ez da ohiko bidea, laborategitik pazienteak zuzenean tratatzera igarotzea ekartzen baitu, baina oso gustura egin nuen,” aitortu du Rodillak.

Irudia: Irati Rodilla Ojeda, fisioterapeuta eta farmakologia-ikertzailea.

Eta batxilergoan Fisioterapia aukeratzea bururatu ez zitzaion bezala, graduko ikasketak hastean ez zuen pentsatu inoiz tesia egingo zukeenik. “Alabaina, lehen eta bigarren mailen artean, graduko irakasle bat ezagutu nuen, eta hura tesia egiten ari zen Farmakologiako talde batean, hain justu, ni orain nagoen talde berean”.

Azaldu duenez, talde horrek analgesiko opioideak ikertzen ditu: “Opioideak oso analgesiko onak dira, baina tolerantzia, mendekotasuna eta adikzioa eragiten dute. Irakasleari esperimentu batzuetan laguntzen hasi nintzen, asko gustatu zitzaidan, eta graduaren amaieran tesia egitea erabaki nuen. Horretarako, Farmakologia masterra egin nuen aurretik, eta orain tesiaren bigarren urtean nago”.

Rodillak aldaketa handia izan dela onartu du, beste gradu batzuetan Fisioterapian baino ohikoagoa delako tesia egitea. “Hala ere, pozik nago. Egia da une batzuetan gogorra dela: ordu asko ematen dituzu laborategian, artikulu asko irakurri behar dituzu eta lan handia ematen du, baina gustuko dut. Asko ari naiz ikasten, eta oso garrantzitsua iruditzen zait fisioterapeutak pazienteaz izan dezaken ikuspegi orokorrari oinarrizko zientzia gehitzea. Horrela, teknika jakin bat aplikatzeaz gain, maila molekularrean edo zelularrean gertatzen dena ezagutu dezaket, eta hobeto ulertuko dut zerk funtzionatzen duen eta zergatik, zer komeni den…”.

Haren esanean, tesian ikasten ari denari esker, hobeto ezagutzen ditu minaren eta analgesiaren mekanismoak, eta hori, berez interesgarria izateaz gain, oso baliagarria da tratamendu fisioterapeutikoa hobetzeko. “Eta baita alderantziz ere: Fisioterapiak ematen duen ezagutzak ere osatzen du osasunari eta gaixotasunari buruzko jakintza. Gainera, fisioterapeutak medikuak baino denbora gehiago igaro ohi du pazientearekin, eta hark ez dakizkien xehetasunak ezagutzen ditugu guk. Ondorioz, tratamendu osoagoa eman diezaiokegu. Horrek asko asebetetzen nau”.

Ikerketaren aurkia eta ifrentzuaOro ez da urre, ordea, eta alde txarrak ere topatzen dizkio ikertzaile-lanari: “Lantegi gogorra izateaz gain, baldintzak ez dira onak izaten, eta ez dugu jakiten jarraitzeko aukera izango ote dugun. Oso zaila da egonkortzea, eta etorkizuna oso zaila jartzen digute. Paper pila bat bete behar dira, epeak luzatu egiten dira, gero eta diru eta aukera gutxiago daude… Horretan denbora eta ahalegin gehiegi xahutzen dugu”.

Aldiz, ikerketa-prozesuak berak izugarrizko motibazioa eragiten dio: “Galdera berriak egitea, haiei erantzuteko moduak probatzea, emaitzak alderatzea… Horrek guztiak benetan erakartzen eta betetzen nau. Gainera, nire arloan diziplinartekotasun handia dago, eta hori oso aberasgarria da”.

Etorkizunera begira, ikertzen jarraitu nahiko luke, baina klinikara ere hurbildu nahiko luke. Hala, ikastaroak egiten ditu, Fisioterapian ikasitakoa ez ahazteko eta sakontzen jarraitzeko, eta irakasle izateko ere trebatzen ari da. Azkenik, euskara ikasten dabil; “paziente euskaldunek eskertuko dutela uste baitut”.

Fitxa biografikoa:Irati Rodilla Ojeda Bilbon jaioa da, 1992ean. Diagnosi klinikoen laborategiko teknikari zikloa egin ondoren, Fisioterapia ikasi zuen UPV/EHUn. Jarraian, Farmakologian masterra egin zuen, Medikamenduen Garapena, Baliospena eta Erabilera Arrazionala Unibertsitate Masterra, hain zuzen, eta orain doktoretza egiten dabil, EHUren Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko Farmakologia sailean.

———————————————————————————-

Egileaz: Ana Galarraga Aiestaran (@Anagalarraga1) zientzia-komunikatzailea da eta Elhuyar Zientzia eta Teknologia aldizkariko erredaktorea.

———————————————————————————-

Elhuyar Zientzia eta Teknologia aldizkariarekin lankidetzan egindako atala.

The post Irati Rodilla: “Garrantzitsua iruditzen zait ikuspegi orokorrari oinarrizko zientzia gehitzea” appeared first on Zientzia Kaiera.

Euskararen tempus-aspektu-modu sistemaren trataera formala

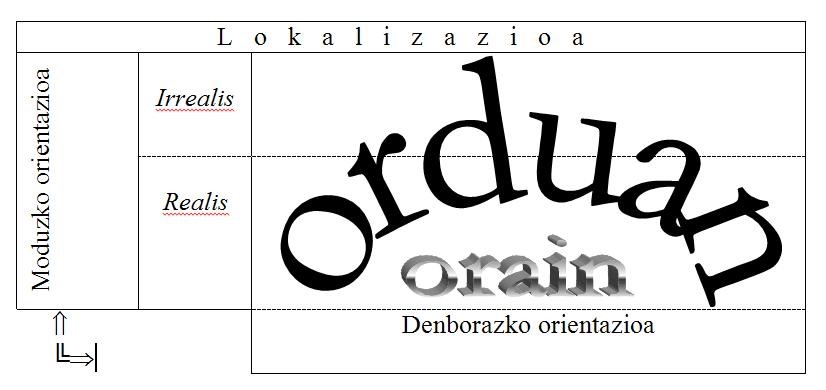

1. irudia: Gertaerak adierazi eta eremu semantiko konplexu batean kokatzen ditugu aditz esaeren bidez.

Anitzak dira kokatze horretan esku hartzen duten faktore semantikoak eta euskal aditzaren morfologia oparoak eskaintzen du aukera paregabea haien ulertzerako, nahiz orain arteko azalpenak urrun egon ulertze oso eta sakonetik. Azalpen egoki batek uztartu behar lituzke zenbait unibertsal semantiko eta haien euskarazko adierazpenak eta, horren bidez, erakutsi behar luke:

- Zergatik diren ez-gramatikalak hainbat adizki edo aditz-esaera.

- Nondik datorkien besteei haien interpretazioa (edo interpretazioak).

- Zein faktorek eta nola eragin dituzten aldaerak 1 eta 2 puntuetan, geografian eta historian zehar.

Erraz kontura gaitezke orain arteko azalpenak ez direla guztiz egokiak. Bitxia da, adibidez, gramatikarien ahalegina benetako hizkuntza-erabilerei erreparoak erakusteko, hala nola esaten denean urraketa gramatikalen bat sumatzen dela etorri balitz egingo zuen bezalako esamoldeetan: horrek adierazten du ez direla egokiro ulertzen alegiazkoaren eta iraganaren arteko harremanak.

Deigarria da, halaber, kategoria desberdinak erabiltzea jokaera trinkoaren eta perifrastikoaren aditz-aspektua azaltzeko: lehenak balioko luke gertaera puntukariak adierazteko (beste ikertzaile batzuek aspektu aldetik neutroa dela diote); bigarrena, aldiz, [±burutu] eta [±gero] faktore semantikoen konbinaketari legokioke, baina lau konbinaketa posibleetatik bat ez da ematen [+burutu, +gero], eta aspektu sistematik kanpo uzten da aditzoina+*EDIN/*EZAN egitura.

Aditz laguntzaileok direla eta, orain arte ez da azaldu zergatik XVII. mendetik hona desagertu zen aurreko aoristo zaharra (etor zedin egungo etorri zen esaeraren ordez), ezta zergatik haien adizki gehienek atzizki edo aurrizkiren bat behar duten gramatikalak izateko (*nadi, baina banadi, naiteke, nadin…), aginte adizkiak salbuespen direla. Azalpen berak balio behar luke beste kasuotan ere: *nintz, baina banintz, nintzateke, nintzen… Baina orduan, zer ote dute komun subjuntiboko eta iraganeko -n adizkiek?

Goiko irudiko denborazko orientazio prozesuan eragina dute:

- Gertaera-erek (ea gertaeraren kontzeptuak aldakuntza barruratzen duen ala ez, ea ibilbide bat duen ala ez, ea aldakuntza ibilbide hasierakoa edo bukaerakoa den).

- Gertaeraren gaineko ikuspegi mota (ea gertaera haren ibilbide barrutik / kanpotik ikusita adierazten den, ±INTRA aspektu operatzaileak; haren mugaren ondotik / muga igaro gabe, ±POST; haren mugatik bertatik / mugari erreparatu gabe, ±AD).

- Ikuspegiaren kokagunea. *EDIN eta *EZAN (EGIN) laguntzaileen bidezko esamoldeetan (baita *IRON aditzarekin ere) +AD balioko ikuspegia aplikatzen da. Gainontzekoetan, oposizio nagusia ±INTRA da (nengoen, +INTRA; egon zen, –INTRA). Ikuspegiaren kokagunea aurreikusi egiten denean, geroan (edo / eta irrealtasunean) proiektatzen da (etorriko da, +PRO (–POST), egina duket (+PRO (+POST)).

Moduzko orientazio prozesuan eragina dute:

- Ahalezkotasuna.

- Asmozkotasuna.

- Ilokuzio indarraren aldaerak (hiztunaren gertaerarekiko konpromiso mota: baldintzarik gabekoa –nintzen–, baldintza baten menpe era baretuan emandakoa –nintzateke–, edo eman gabea –banintz). Baldintzarik gabeko konpromisoa ez den guztiak eremu irrealerantz desplazatzen du kokagunea.

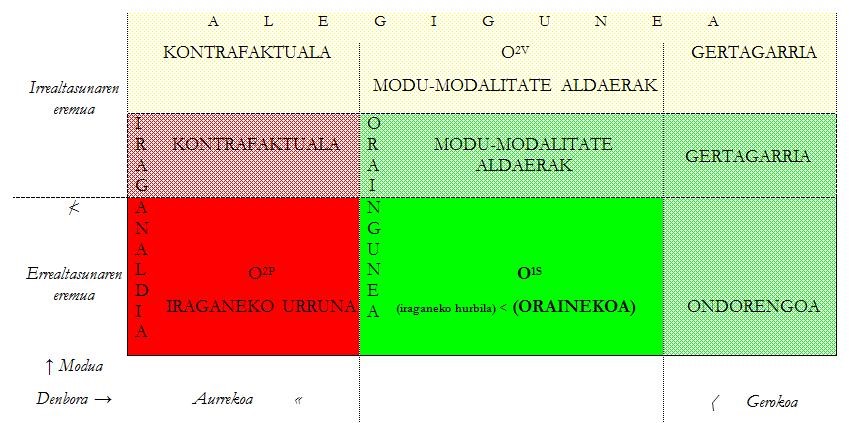

Kokagunerako hiru une nagusi morfologikoki markatuta datoz: oraingunea (hizketa-guneari lotua), iraganaldia eta alegigunea. Orainalditik kanpo, hiztunaren gertaerarekiko konpromisoak marka esplizitu bat behar du (euskaraz, -n). Hori gabe, ikuspegia ez da iraganaldian kokatuko, alegigunean baizik. Ongi bereizi beharrekoak dira morfologikoki markaturiko alegigunea eta semantikoki alegiazkoa dena, azken horretan iraganaldiko kontrafaktualak ere sartzen baitira.

2. irudia: Ongi bereizi beharrekoak dira morfologikoki markaturiko alegigunea eta semantikoki alegiazkoa dena.

+AD ikuspegia ezin da kokatu hizketa-gunean bertan (O1S-n) eta proiekzio bat eragiten du horren gerorantz. Horregatik bateragarria da aginte adizkien asmozkotasun ideiarekin, baita ahalezko ideiarekin ere. XVII. mendean, bateraezintasun hori hedatu zen beste une nagusien orientazio puntu nagusietara (O2P-ra bereziki), aoristo zaharraren galera eraginez.

Artikuluaren fitxa:- Aldizkaria: Ekaia

- Zenbakia: Ale berezia. 2018

- Artikuluaren izena: Euskararen tempus-aspektu-modu sistemaren trataera formala.

- Laburpena: Lan honetan trataera formal bateratu bat aurkeztuko da euskal aditz jokatuaren tempus, aspektu eta moduarentzat.

- Egilea: Ibon Coterón Agorria.

- Argitaletxea: UPV/EHUko argitalpen zerbitzua

- ISSN: 0214-9001

- Orrialdeak: 209-224

- DOI: 10.1387/ekaia.17695

————————————————–

Egileaz:

Ibon Coterón Agorria filosofia irakaslea da Erandioko Ategorri BHIn.

————————————————–

Ekaia aldizkariarekin lankidetzan egindako atala.

The post Euskararen tempus-aspektu-modu sistemaren trataera formala appeared first on Zientzia Kaiera.

Sin divulgación científica no hay democracia. Sin arte tampoco

El duelo. Christian García Bello, 2017

El duelo. Christian García Bello, 2017156x170x45 cm

Carbón, aceite sobre madera de pino, acero y hormigón