Quince virus que han cambiado la historia de la Humanidad

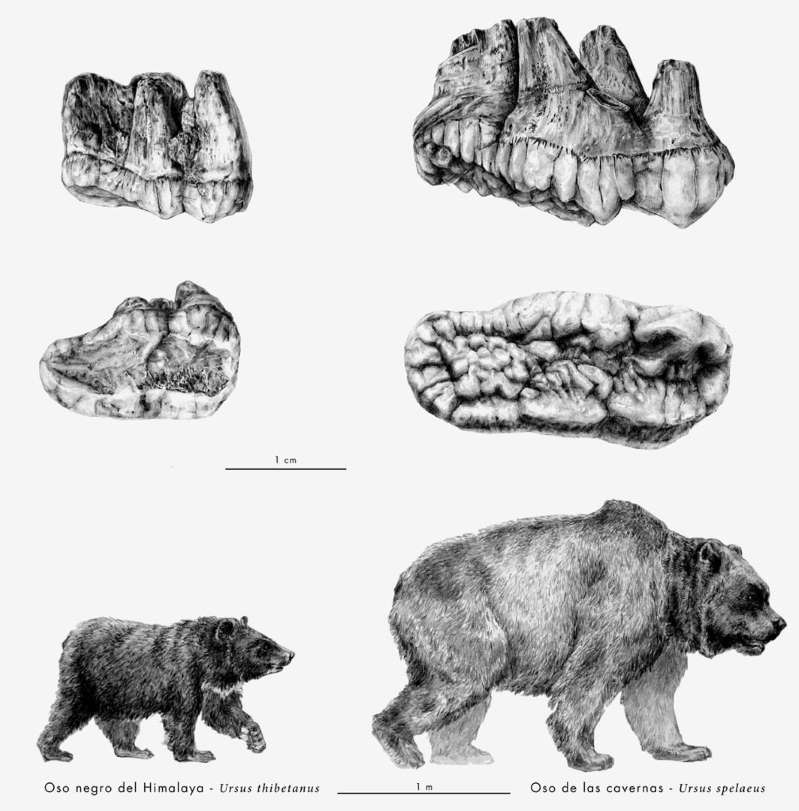

Raúl Rivas González

Cementerio de Longbyearbyen (islas Svalbard, Noruega) donde yace un grupo de mineros víctimas de la epidemia de gripe de 1918.

Cementerio de Longbyearbyen (islas Svalbard, Noruega) donde yace un grupo de mineros víctimas de la epidemia de gripe de 1918.Shutterstock / bmszealand

El toque real era un vano procedimiento de imposición de manos practicado por reyes franceses e ingleses durante la Edad Media y el Renacimiento. Su objetivo era sanar las fatídicas dolencias de sus súbditos. Aunque se utilizaba especialmente contra la tuberculosis, durante una época su práctica se extendió a otro tipo de enfermedades, tanto de origen bacteriano como vírico.

Durante el reinado de Isabel I la costumbre volvió a quedar restringida al ámbito de la escrófula, un proceso infeccioso que afecta a los ganglios linfáticos.

Isabel I fue una reina audaz, rotunda, poderosa y la última monarca de la dinastía Tudor que gobernó Inglaterra e Irlanda. Tanto su aspecto físico como sus hábitos cosméticos eran muy característicos. En aquella época, maquillarse era signo de distinción y la reina lo hacía profusamente con cerusa de Venecia, un pigmento blanco también conocido como albayalde.

El maquillaje le otorgaba un aspecto blanco inmaculado, casi virginal y combinaba con su apelativo, “la Reina Virgen”. Es esa estampa de piel blanquecina la que ha pasado a la posteridad y ha llegado hasta nuestros días.

Retrato de Isabel I (de autor anónimo, hacia 1589), conmemorando la derrota de la armada española.

Retrato de Isabel I (de autor anónimo, hacia 1589), conmemorando la derrota de la armada española.Wikimedia Commons

El motivo por el que Isabel I empleaba semejante cantidad de maquillaje era ocultar las acentuadas y numerosas marcas faciales que le había regalado una enfermedad mortal que contrajo con 29 años: la viruela. Consiguió sobrevivir, pero las cicatrices que el virus dejó en su cuerpo la acompañaron toda la vida.

Al igual que el de la viruela, muchos otros virus han desempeñado un papel esencial en importantes episodios de la historia, ya sea en literatura, arte, ciencia, política o en otras muchas facetas terrenales que conforman las aristas de nuestra existencia como especie. Estos son solo algunos ejemplos.

La viruela y la primera campaña de vacunación masiva

La viruela es la enfermedad que causa el virus variola, un orthopoxvirus muy contagioso que acabó con la vida del todopoderoso Ramsés V, cuarto faraón de la dinastía XX de Egipto, y del emperador azteca Moctezuma.

La extensión de la fatídica viruela durante los siglos XVIII y XIX provocó que en 1803 el médico militar español Francisco Javier de Balmis y Berenguer organizara “la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna”, apodada como Expedición Balmis. Su objetivo era vacunar contra esta enfermedad a todos los súbditos del Imperio español.

La acción estuvo apoyada y sufragada por el rey Carlos IV, comprometido con la causa tras ver morir de viruela a su hija, la infanta María Teresa. La hazaña, que se desarrolló entre 1803 y 1814, constituyó la primera campaña de vacunación masiva de la historia.

En 1980, la Organización Mundial de la Salud (OMS) certificó la erradicación de la viruela como consecuencia de una excepcional campaña de vacunación global capitaneada por el epidemiólogo Donald Henderson.

El María Pita, navío fletado para la expedición, partiendo del puerto de La Coruña en 1803 (grabado de Francisco Pérez). Wikimedia Commons

El María Pita, navío fletado para la expedición, partiendo del puerto de La Coruña en 1803 (grabado de Francisco Pérez). Wikimedia CommonsEl virus del mosaico del tabaco y el desarrollo de la virología

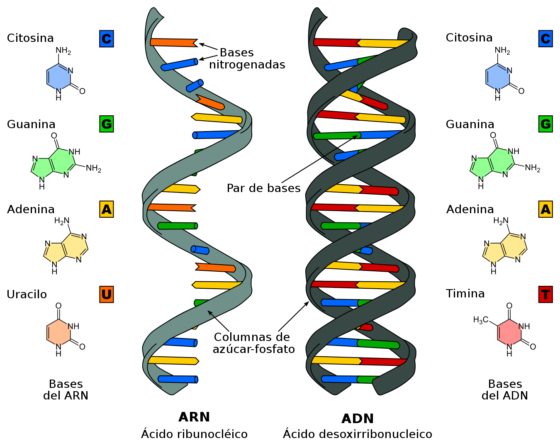

En 1882, el alemán Adolf Mayer describió por primera vez la enfermedad del mosaico del tabaco. Al mismo tiempo, en San Petersburgo, también Dmitri Ivanovsky estudiaba la patología. Ivanovsky demostró que el agente que la causaba pasaba por un filtro esterilizante, sin advertir que había descubierto un nuevo tipo de agente infeccioso: los virus.

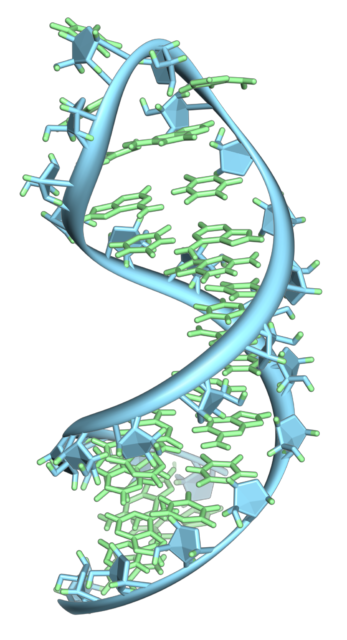

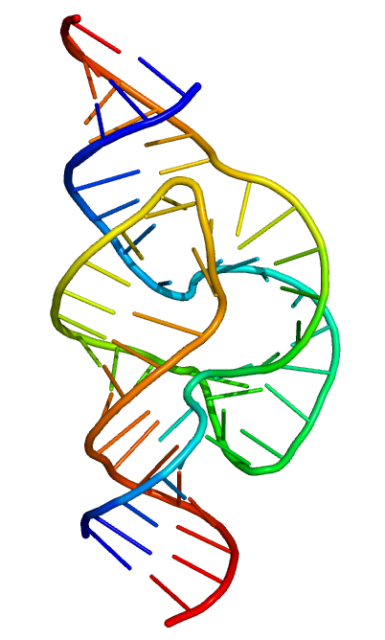

El virus del mosaico del tabaco permitió el desarrollo de la virología. También contribuyó significativamente a la comprensión de la naturaleza genética del ARN, el código genético y al avance de la biología molecular y al entendimiento de las propiedades fisicoquímicas y antigénicas de las macromoléculas.

Virus de Inmunodeficiencia Humana y SIDA: la primera gran pandemia mediática

A finales del siglo XX, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) tuvo un impacto devastador en los ámbitos social, económico, sanitario y demográfico del planeta, convirtiéndose en la primera gran pandemia a la que se ha enfrentado la sociedad tecnológicamente avanzada.

En sus últimos estadios es habitual que se de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el contagio del virus. Llegado ese momento, se aplica que la persona sufre el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

Hasta la fecha, se estima que han fallecido más de 35 millones de personas por causas relacionadas con el SIDA. Entre ellas, celebridades como Freddy Mercury, Rock Hudson o Anthony Perkins, que ayudaron a visibilizar la enfermedad.

La presencia del virus cambió el mundo, modificando las costumbres, el comportamiento, los hábitos sanitarios, el consumo de drogas, los métodos de prevención, las prácticas de atención médica y las relaciones sexuales de millones de personas.

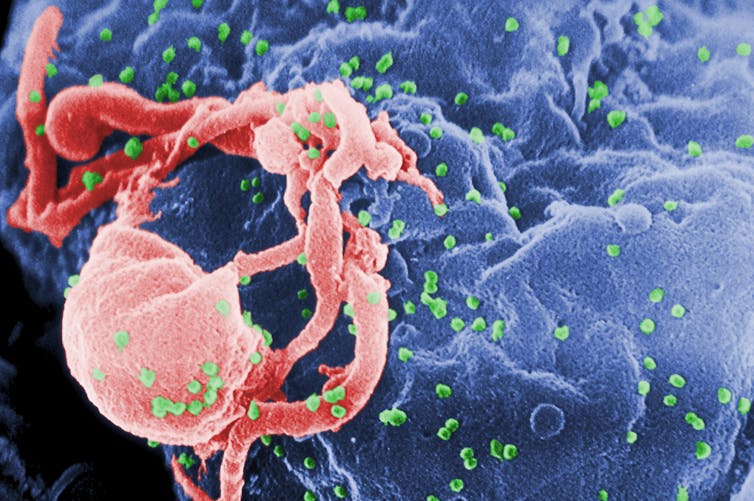

Microfotografía de VIH-1 (en verde) en un cultivo de linfocitos.

Microfotografía de VIH-1 (en verde) en un cultivo de linfocitos.Wikimedia Commons / C. Goldsmith / CDC

El virus del mosaico del tulipán y el “negocio del aire”

El virus del mosaico del tulipán provoca una redistribución de los pigmentos en la flor del tulipán originando ejemplares maravillosos y únicos. A mediados del siglo XVI, afectó por vez primera al cultivo del tulipán en Holanda, dando lugar a variedades impredecibles, irrepetibles, que encendieron la codicia y el deseo de los compradores.

La posesión de uno de aquellos llamativos tulipanes era símbolo de opulencia y poder. Así, en 1623, el precio de un único bulbo superó en cinco veces al salario anual de un artesano.

En 1637 la especulación por los bulbos de tulipán colapsó. Las bancarrotas regaron el país, la economía holandesa se resquebrajó y el panorama social quedó reorganizado. El fenómeno fue conocido como windhandel (negocio de aire) y constituyó la primera gran burbuja económica de la historia.

El enterobacteriófago T4

El bacteriófago T4 o fago T4 es un virus que infecta a la bacteria Escherichia coli y uno de los organismos modelos más utilizados en los laboratorios científicos.

Es fácil y seguro de cultivar, por lo que su estudio se intensificó desde mediados del siglo XX. Gracias a ello, se descubrieron muchos de los principios básicos y generales de la biología molecular y de la evolución de estos patógenos. El pequeño virus cambió el curso de la investigación científica y de la ciencia elemental a nivel mundial.

¿Qué papel tuvo el sarampión en la colonización de América?

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que puede causar complicaciones graves como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído o neumonía.

Según las estimaciones de la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), en 2018 más de 140.000 personas murieron de sarampión en todo el mundo.

Llegó al continente americano en el siglo XV, junto a los colonizadores españoles. Los indígenas no estaban inmunizados frente a la enfermedad, por lo que las epidemias de sarampión y viruela facilitaron que los conquistadores Hernán Cortés y Francisco Pizarro, apoyados por solo unos cuantos cientos de soldados, pudieran doblegar a poderosos ejércitos bien establecidos como el azteca de Moctezuma, en México, o el inca de Huayna Cápac, en Perú.

El SARS-CoV, un punto de inflexión en la economía asiática

El SARS-CoV es un coronavirus que fue detectado por primera vez en el año 2002 en la provincia china de Guangdong. Es el responsable del síndrome respiratorio agudo grave (SARS). Según la OMS, más de 8.000 personas enfermaron del SARS durante el brote de 2003. 774 murieron.

La nueva enfermedad provocó que el gobierno chino impusiera cuarentenas y aislamiento a gran parte de la población, impidiendo el desarrollo de las prácticas comerciales habituales. Consecuencia de ello, algunas empresas comenzaron a fomentar el comercio electrónico.

Por ejemplo, el negocio de la plataforma Alibaba creció un 50%. La compañía lanzó Taobao que en apenas dos años superó a eBay, convirtiéndose en líder del mercado chino y facilitando el desarrollo del próspero comercio electrónico actual.

Cómo la fiebre amarilla interrumpió la construcción del canal de Panamá

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda y hemorrágica, ocasionada por arbovirus del género Flavivirus y transmitida por mosquitos infectados de los géneros Aedes y Haemogogus. A finales del siglo XIX, la enfermedad obstaculizó las obras del canal de Panamá. Dado que los trabajadores enfermaban o abandonaran el puesto por temor al contagio, su construcción se retrasó 33 años.

De hecho, la fiebre amarilla, la malaria y una desastrosa gestión provocaron el abandono del proyecto y el final del “canal francés”. Esto hizo que el gobierno de Estados Unidos financiara el proyecto, al obtener los derechos de explotación y construcción. Finalmente, fue inaugurado el 15 de agosto de 1914, convirtiéndose en una de las obras de ingeniería más importantes de la historia.

Obras de construcción del Canal de Panamá en 1913.

Obras de construcción del Canal de Panamá en 1913.Wikimedia Commons / Thomas Marine

La peste porcina africana: un lastre para el mercado de la carne de cerdo en 2018

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad muy contagiosa producida por un virus ADN de la familia Asfarviridae. No representa una amenaza para la salud humana, pero que es letal para los cerdos domésticos y los jabalíes de todas las edades.

Dado que la PPA es una enfermedad de declaración obligatoria a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), cuándo aparece un brote en una explotación porcina, todos los cerdos deben ser sacrificados y se deben implementar estrictas medidas sanitarias. Acciones que provocan pérdidas económicas directas e indirectas y consecuencias sociales en las regiones afectadas.

En agosto de 2018, un brote de PPA apareció en el noreste de China y rápidamente se extendió por el país. A pesar de que China es uno de los mayores productores y consumidores de carne de cerdo del mundo, la enfermedad acabó con el 40% de estos animales en el país. Cientos de millones de animales murieron o tuvieron que ser sacrificados.

El resultado fue una escasez crónica de carne de cerdo y un aumento vertiginoso de los precios. Las importaciones de carne de cerdo aumentaron pero, al no haber suficientes ejemplares porcinos en el mundo para abastecer a China, los precios en todos los países ascendieron.

Ante la imposibilidad de criar cerdos, China dio prioridad a la producción de pollos. Además, dejó de comprar cereales y soja para piensos en el mercado exterior, alterando todos los mercados a nivel global.

Virus de la peste porcina africana. Wikimedia Commons

Virus de la peste porcina africana. Wikimedia CommonsLa vacuna contra la poliomielitis, inspiración musical

El virus de la polio se transmite de persona a persona, casi siempre por vía fecal-oral, pero también puede transmitirse por el agua o los alimentos contaminados. Durante el siglo XX la enfermedad alcanzó proporciones epidémicas. Combatirla fue un objetivo preferente para intentar conseguir su erradicación.

En 1921, Franklin Delano Roosevelt contrajo poliomielitis y el virus le postró en una silla de ruedas el resto de su vida. De ahí que, al convertirse en presidente de Estados Unidos en 1933, iniciase la conocida “guerra contra la polio”. La popularidad de Roosevelt fue tan grande que le permitió ser el único presidente en ganar cuatro elecciones americanas.

En 1963, el Gobierno realizó una agresiva campaña publicitaria a favor de la vacunación contra la polio con la vacuna Sabin. Administrarle esta a uno de sus hijos inspiraría al compositor Robert Sherman en la creación de una de las melodías más famosas de la historia del cine: “A Spoonful Of Sugar”, de Mary Poppins.

Mary Poppins – Spoonful of Sugar (Disney Movies)El adenovirus humano tipo 12

Los adenovirus fueron descubiertos por primera vez en 1953 por Wallace Rowe. Se aislaron de un cultivo de células de tejido adenoide, de ahí el apellido de Adenoviridae.

Se trata de virus de tamaño pequeño que incluyen 7 especies de adenovirus humanos (de A a G) y 57 serotipos inmunológicamente distintos. En 1962, John Trentin y sus colegas descubrieron que, en condiciones de laboratorio, el virus causaba cáncer en crías de hámster. Esta fue la primera demostración de actividad oncogénica causada por un virus humano.

Los adenovirus han ayudado a los científicos en el estudio de las funciones de los genes. También a comprender el empalme del ARN mensajero, la poliadenilación alternativa, los potenciadores y la inactivación de proteínas de los genes supresores de tumores.

Virus de la gripe H1N1, gripe española y baby boom

La gripe estacional es una enfermedad vírica conocida y temida. Algunas de sus cepas han provocado terribles pandemias. La más notable, la conocida como gripe española en 1918, causó la muerte de más de 40 millones de personas.

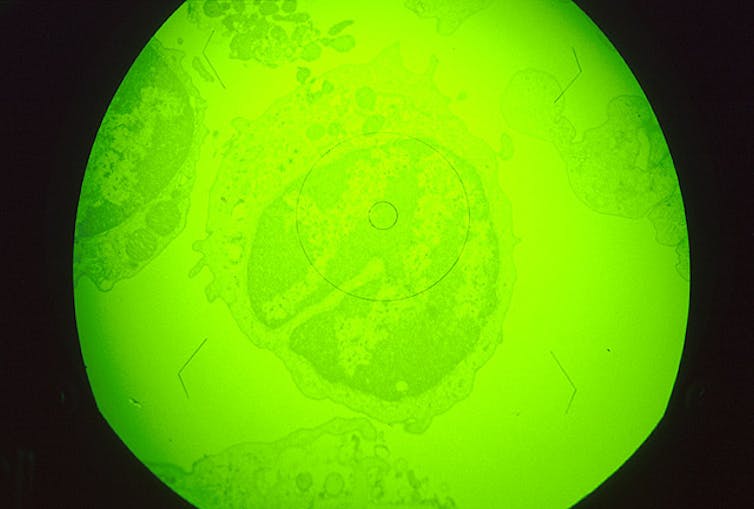

Cartel sobre la epidemia de gripe de 1918 publicado por la Junta de Salud de Alberta (Canadá).

Cartel sobre la epidemia de gripe de 1918 publicado por la Junta de Salud de Alberta (Canadá).Wikimedia Commons / Alberta Board of Health

El agente causante fue el tipo H1N1 del virus de la gripe. Este, al desencadenar una incontrolada tormenta de citoquinas, condujo al descontrol del sistema inmunológico y a una inflamación y daño pulmonar irreversible.

La pandemia reveló que las enfermedades infecciosas eran un problema que debía abordarse a nivel poblacional. Durante los años posteriores muchos países cambiaron su estrategia de salud pública. Por un lado, optaron por adoptar el concepto de medicina socializada; por otro, reforzaron los sistemas de vigilancia y de atención médica.

El dramático descenso poblacional se vio compensado en los años siguientes por el efecto baby boom. Alentado por las estrategias de gobiernos de numerosos países, impulsó la natalidad y las características familias numerosas de mediados del siglo XX.

El virus John Cunningham

El virus John Cunningham o virus JC es muy común. De hecho, está presente entre el 50 y el 70% de la población humana. Aunque se contrae durante la infancia, parece que permanece latente hasta que alguna circunstancia (como la supresión del sistema inmunitario) lo reactiva y permite su proliferación, que puede producir infecciones cerebrales graves.

Hay al menos 14 subtipos de virus asociados con diferentes poblaciones humanas. Debido a su presunta codivergencia con los humanos, el virus JC se ha utilizado como marcador genético para la evolución y la migración humanas. Se ha podido observar que los presentes en las personas nativas del nordeste de Asia son muy parecidos a los que poseen los nativos norteamericanos. Esta situación apoyaría la hipótesis de una migración arcaica desde Asia a América del Norte a través del puente de tierra de Beringia.

¿Qué relación hay entre el personaje de Blancanieves y la varicela?

La varicela es una infección sistémica aguda provocada por el virus varicela-zóster que suele aparecer en la infancia. Sus epidemias se producen tanto en invierno como al comienzo de la primavera y se repiten en ciclos de 3 o 4 años.

Según parece, la infección mantiene cierta relación con el personaje de Blancanieves: su historia está inspirada en la figura de Maria Sophia Margaretha Catharina von Erthal, una princesa alemana huérfana de madre, que durante su infancia sufrió una ceguera parcial al contraer la varicela. La bondad de Catharina unida a la minusvalía que padecía le granjeó el aprecio y el afecto incondicional del pueblo.

Años más tarde, la historia llegó a oídos de los hermanos Grimm que construyeron y pertrecharon un magnífico relato en torno a ella. Así, sin querer, la varicela originó un maravilloso cuento que nos ha acompañado desde la niñez.

Granja de visones en Dinamarca.

Granja de visones en Dinamarca.Shutterstock / BigDane

La actual pandemia por SARS-CoV-2 y la industria holandesa del visón

El actual brote de la enfermedad covid-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2 se notificó por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019. Desde entonces, el virus ha matado a más de 1 200 000 personas y ha acelerado cambios profundos en nuestra sociedad como el comportamiento habitual, la forma en que nos relacionamos e incluso las líneas de negocio de diferentes países.

Muchos animales son susceptibles a la infección por SARS-CoV-2. En especial los visones, que manifiestan problemas respiratorios similares a los humanos.

Países Bajos es el cuarto país del mundo en producción de visones (unos 6 millones de animales al año). Aunque en 2012 el senado holandés votó a favor de la prohibición de su cría por motivos éticos y permitió un período de transición de 12 años, la situación ha cambiado radicalmente: la rápida propagación del SARS-CoV-2 ha infectado a más de un tercio de todas las granjas de visones holandesas demostrándose la evidencia de la transmisión del SARS-CoV-2 del animal a humano dentro de las granjas de visones.

Por ello, el gobierno holandés se ha visto obligado a adelantar el fin de los programas de cría de visones del 1 de enero de 2024 a finales de marzo de 2021.

En fin, son muchos los virus que han modificado nuestra historia. Tengamos por seguro que en el futuro seguirán siendo protagonistas de nuestras vidas.![]()

Sobre el autor: Raúl Rivas González es catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo Quince virus que han cambiado la historia de la Humanidad se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Historias de la malaria: La guerra y la historia

- Historia de cómo el VIH ayudó a derribar el dogma central de la biología molecular

- La humanidad ante su propia extinción

Bonbillaren historia

Goritasun-bonbillek argia eman ziguten XX. mendean. Bonbilla izan da, ezbairik gabe, historiako aurrerapen garrantzitsuenetako bat, eta harekin batera, seguru asko, Thomas Edisonen izena etorriko zaigu burura. Hala ere, goritasun-lanpararen ibilbidean ekarpenak egin dituztenen zerrenda luzea da. Robert Friedel eta Paul Israel historialariek goritasun-lanparen 22 asmatzaile zenbatu dituzte. Baina biak bat datoz aitortzerakoan Edisonen bertsioa besteak gainditzeko gai izan zela. Izan ere, Edisonek egindako hobekuntzek bonbilla eraginkorragoa, gogorragoa eta ekonomikoki bideragarriagoa bideratu zuten.

Inork ez du zalantzan jartzen Edisonen merezimendua. Egun, asmatzailea, ekintzaile gisa ikusiko genuke baina funtsean enpresaburua izan zen. Horrek ez dio batere kalterik egiten, baina kontuan hartu behar da bere jarduteko modua ulertzeko, betiere irabazi asmoarekin eta merkatu mugatu bateko lehiari begira. Beste batzuek egiten zutena sortu, hobetu eta, batez ere, produktu iraultzaileak jartzen zituen merkatuan.

Eta zertara dator arestian aipatutako guztia? Argitzeko Joseph Swan fisikari, kimikari eta asmatzaileak sortu zuela karbonozko harizpietako lehen bonbilla eta 1879ko otsailean aurkeztu zuen. Bera izan zen, halaber, erabilera komertzialerako bonbillen lehen hornitzailea, 1881ean Londresko Savoy hotela argiztatzeko.

“Zientziaren historia” ataleko bideoek gure historia zientifiko eta teknologikoaren gertaerak aurkezten dizkigute labur-labur. Bideoak UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedrak eginak daude eta zientzia jorratzen duen Órbita Laika (@orbitalaika_tve) telebista-programan eman dira gaztelaniaz.

The post Bonbillaren historia appeared first on Zientzia Kaiera.

La madre de todas las restauraciones

Al llegar al corazón de Gante en Sint-Baafsplain el viajero queda flanqueado por dos imponentes torres de origen medieval: la del campanario y la de la Catedral de San Bavón. Una vez asimilado este despliegue arquitectónico, entra a la catedral y se encuentra con la joya más destacada de la ciudad y una de las piezas más importantes del arte europeo: la Adoración del Cordero Místico, también conocido como el políptico de Gante.

Pero, para que el políptico siga deslumbrando a los visitantes, es necesario que alguien cuide de él. Tiene casi 600 años y ha tenido una vida más que ajetreada que le ha dejado numerosas cicatrices. Por eso, en 2012 se puso en marcha un meticuloso proceso de restauración cuya última fase arrancará en 2021. Sin reparar en gastos todo un equipo de profesionales se ha puesto al servicio de esta obra maestra. En este texto trataremos de explicar en qué consiste su trabajo.

La adoración del Cordero Místico (3.4×4.6 m) de los hermanos van Eyck (1422(?)-1432)

La adoración del Cordero Místico (3.4×4.6 m) de los hermanos van Eyck (1422(?)-1432)

Las vivencias del retablo

Empecemos por el principio. El políptico fue un encargo del próspero mercader Jodocus Vijd y su poderosa esposa Elisabeth Borluut al pintor flamenco Hubert van Eyck. El nombre tal vez no os suene, pero el apellido seguro que sí. Hubert era el hermano mayor de Jan van Eyck, uno de los más célebres artistas del s. XV. De hecho, a la muerte del primero en 1426, Jan se hizo cargo del políptico hasta que lo finalizó en 1432. A día de hoy, no sabemos qué partes pintó cada uno, pero parece claro que fue Hubert quien diseñó y construyó el retablo.

De esta colaboración fraternal surgió una de las obras de arte de mayor calidad de la pintura flamenca y de todo el Renacimiento. Una obra maestra que ha despertado la codicia de gente poderosa, lo que ha causado su expolio en más de una ocasión. Por ejemplo, los franceses se la llevaron a París tras las campañas napoleónicas y los nazis a las minas de Altausse (Austria) durante la Segunda Guerra Mundial (como se puede ver en la película The Monuments Men). Entre esos dos periodos tampoco pasó muchos años en Gante. De hecho, estuvo la mayoría del tiempo en Berlín, en este caso después de que el rey de Prusia lo comprase en 1821. Allí, en 1894, cortaron seis de los paneles laterales longitudinalmente (por el canto), para poder exhibir la parte trasera y la frontal simultáneamente. Pragmatismo alemán. No olvidemos que estamos hablando de un políptico y, según esté abierto o cerrado (Imagen 2), veremos una cara o la otra de los paneles laterales. Los únicos que se libraron del tajo fueron Adán y Eva (ver Imagen 1).

El políptico cerrado (y restaurado). Fuente: © KIK-IRPA, Brussels.

El políptico cerrado (y restaurado). Fuente: © KIK-IRPA, Brussels.

Por si todas estas desventuras fuesen pocas, la obra también ha sufrido varios robos de guante blanco. De hecho, hay un panel que se robó en 1934 y nunca se ha llegado a recuperar: el de Los Jueces Justos (esquina inferior izquierda de la Imagen 1). Lo que vemos hoy en día no es más que una copia de Jef van der Veken colocada en 1951.

Conocer la obra: documentación y estudio técnico

Al igual que el templo de Delfos tenía grabado el “conócete a ti mismo”, cualquier buena restauración podría comenzar con el lema “conoce a la obra lo mejor que puedas”. Antes de iniciar cualquier intervención es necesario lograr la mayor información posible sobre la pieza a tratar. Esto incluye una profunda labor de investigación y un estudio técnico hasta donde permitan los recursos disponibles.

Dentro de la labor de investigación es de vital importancia conocer cómo han sido las restauraciones anteriores. Como os podéis imaginar, el Altar de Gante ha sido sometido a innumerables intervenciones a lo largo de su amplia existencia. La primera de las que hay registro data de 1550, cuando se encargó a dos pintores que limpiasen la obra. También hay constancia de limpiezas y “retoques” realizados en 1798 y en 1920, además de los cambios ya mencionados que se llevaron a cabo en 1894. Todas estas intervenciones han modificado la apariencia original y han añadido nuevos materiales que deben de ser cuidadosamente analizados durante el examen técnico. Ya entre 1950 y 1951 se realizó una restauración que podemos considerar como moderna. Tanto es así que, si observamos la publicación derivada de ese trabajo, veremos que el estudio realizado sobre la pieza no dista tanto de los que se hacen hoy en día. De hecho, se considera todo un hito de esta disciplina (al volante estaba el gran Paul Coremans).

Más de medio siglo después se decidió acometer la restauración que ahora nos ocupa. Para tal fin se decidió habilitar una galería del Museo de Bellas Artes de Gante. Este estudio de conservación improvisado era visible al público y ofrecía las condiciones adecuadas, incluyendo una humedad similar a la de la catedral (Imagen 3).

Espacio donde se realizó la restauración. Fuente: © KIK-IRPA, Brussels.

Espacio donde se realizó la restauración. Fuente: © KIK-IRPA, Brussels.

Antes de tomar la decisión de llevar a cabo la restauración se había realizado un completísimo estudio técnico entre los años 2010 y 2012. Gracias a la constante evolución de las técnicas analíticas se logró una información mucho más detallada que la que se había obtenido a lo largo del s. XX. El estudio incluye (tomen aire): macrofotografía, fluorescencia ultravioleta, reflectografías, radiografías, fluorescencia de rayos X, estudios dendrocronológicos, espectroscopia Raman, análisis cromatográficos y microscopía 3D. Una de las cosas más maravillosas es que buena parte de esa información está disponible on-line para toda persona que quiera deleitarse con ella. En #KimikArte ya hemos hablado más de una vez de la mayoría de esas técnicas, así que hoy nos limitaremos a dar una pincelada sobre la microscopía 3D antes de pasar a hablar del trabajo de restauración.

El uso de microscopios en el estudio técnico no es ninguna novedad, pero sí lo es la aplicación de una tecnología que permite obtener una imagen tridimensional de la superficie (hasta con 2500 aumentos). Así se obtiene un “mapa topográfico” en el que se observa la profundidad del craquelado y se puede estudiar si hay repintes sobre la pintura original (Imagen 4). En el caso del políptico este tipo de imágenes fue de gran utilidad para complementar la información lograda con el microscopio binocular tradicional. Así pudieron detectar repintes sobre la obra de los hermanos van Eyck, como, por ejemplo, los realizados en la cabeza de Jodocus Vijd (panel inferior izquierdo de la Imagen 2) que, con el paso del tiempo, se habían degradado.

El microscopio sobre la cabeza de Jodocus Vijd (izquierda) y una imagen tridimensional (200 aumentos) donde se observa un repinte rojo sobre la pintura original (derecha). Fuente: © KIK-IRPA, Brussels.

El microscopio sobre la cabeza de Jodocus Vijd (izquierda) y una imagen tridimensional (200 aumentos) donde se observa un repinte rojo sobre la pintura original (derecha). Fuente: © KIK-IRPA, Brussels.

¿Y ahora qué?

Una vez realizado el estudio técnico llegaba el momento de tomar decisiones. Había quedado clara la existencia de numerosos repintes y de barnices degradados. Aunque desde el punto de vista estructural la obra estaba en un estado excelente, se antojaba necesaria una restauración completa y no sólo para mejorar la lectura de la obra, sino para prevenir daños irreparables. Por ejemplo, había zonas donde el barniz se estaba deteriorado y arrastraba capas de pintura subyacentes. Teniendo todo esto en cuenta, se decidió pasar a la acción.

Otra de las decisiones fundamentales era qué hacer con los paneles que se habían cortado por la mitad. ¿Volverlos a juntar? Pese a lo que podríamos pensar, se conservaban en buen estado y el embarrotado que le habían puesto a cada mitad no presentaba problemas graves, así que mejor no tocar lo que está bien (Imagen 5). Ajustaron los travesaños un poco y asunto resuelto.

Embarrotado (en posición horizontal) del panel de Elisabeth Borluut (esquina inferior derecha de la Imagen 2). Fuente: © KIK-IRPA, Brussels.

Embarrotado (en posición horizontal) del panel de Elisabeth Borluut (esquina inferior derecha de la Imagen 2). Fuente: © KIK-IRPA, Brussels.

Antes de pasar a la restauración de los paneles, reparemos en un elemento que habíamos dejado olvidado: los marcos. Éstos habían sido completamente repintados y distaban mucho del aspecto original. Algunos tenían pintura metálica que se había oscurecido con el paso del tiempo y otros directamente se habían pintado de negro. Tras eliminar estos repintes se descubrió que van Eyck había buscado una especie de trampantojo para obtener un efecto pétreo a través de la policromía. Desgraciadamente, el aspecto original era irrecuperable, pero gracias a la intervención se logró mejorar la armonía entre los marcos y las pinturas, devolviendo en cierta medida la sensación de unidad.

De izquierda a derecha, aspecto del marco del Arcángel (i) antes de la restauración, (ii) después de eliminar repintes y rellenar las pérdidas y (iii) tras la reintegración cromática. Fuente: © KIK-IRPA, Brussels.

De izquierda a derecha, aspecto del marco del Arcángel (i) antes de la restauración, (ii) después de eliminar repintes y rellenar las pérdidas y (iii) tras la reintegración cromática. Fuente: © KIK-IRPA, Brussels.

El algodón no engaña: eliminación de los barnices

El objetivo del barniz es proteger la obra, darle un brillo homogéneo y saturar los colores. El problema es que, cuando el barniz envejece, amarillea e impide una lectura adecuada de la obra, ya que altera la percepción de los colores y de la profundidad. Fruto de las numerosas intervenciones sufridas, el Altar de Gante tenía una complejísima composición de barnices. Una especie de lasaña construida a lo largo de varios siglos. Por si fuera poco, en la restauración de los años 1950 se había empleado un barniz cetónico, que no sólo amarillea, sino que, con el paso del tiempo, resulta difícil de eliminar (recordemos que los procesos de restauración han de ser reversibles). Todo esto acentuó la necesidad de eliminar los barnices. Pero, ¿cómo se hace eso sin dañar la pintura que descansa debajo?

Con mucho cuidado y la aplicación previa de test de limpieza. Uno de los mantras de la química es “semejante disuelve a semejante”, así que se trata de buscar un disolvente que sea capaz de disolver el barniz sin afectar a la policromía. Como los barnices son compuestos orgánicos, los disolventes adecuados suelen ser mezclas de etanol, acetona y un hidrocarburo alifático. La limpieza se puede llevar a cabo de diferentes formas, siendo una de las más habituales el uso de hisopos de algodón (Imagen 7). Pero, antes de lanzarse a frotar con el hisopo toda la superficie, es necesario encontrar la mezcla de disolventes que mejor actúa. De forma sistemática se van probando mezclas diferentes sobre pequeñas zonas de la obra, hasta dar la con la composición más adecuada, que puede variar en función de la zona que se limpie.

Izquierda, proceso de eliminación de barnices con un hisopo. Derecha, cata donde se puede apreciar la diferencia que provoca la eliminación del barniz oxidado. Ambas zonas corresponden al panel del Cordero Místico (panel central inferior en la Imagen 1). Fuente: © KIK-IRPA, Brussels.

Izquierda, proceso de eliminación de barnices con un hisopo. Derecha, cata donde se puede apreciar la diferencia que provoca la eliminación del barniz oxidado. Ambas zonas corresponden al panel del Cordero Místico (panel central inferior en la Imagen 1). Fuente: © KIK-IRPA, Brussels.

Una de las maneras de hacer el seguimiento de la eliminación de los barnices es valerse de iluminación ultravioleta. Cuanto más se ha oxidado un barniz, mayor fluorescencia ofrece al ser expuesto a luz ultravioleta, por lo que al eliminarlo se va reduciendo dicha fluorescencia (Imagen 8, derecha). Una vez realizados los test de limpieza en el políptico, vieron que la compleja mezcla de barnices depositada sobre la obra requería el uso de diferentes mezclas de disolventes en función del área a tratar y se dividió el proceso en dos fases. Primero se eliminó el barniz de 1951 y luego se redujo el grosor de los barnices naturales más antiguos. Fue entonces cuando se pudo observar hasta qué punto se había repintado la obra durante sus más de cinco siglos de vida.

Izquierda, panel de San Juan Bautista, donde las partes más claras muestran las zonas donde se ha eliminado el barniz natural. Derecha, panel con la Sibila de Cumas, donde las partes menos fluorescentes muestran las zonas donde se ha eliminado el barniz cetónico. Fuente: © KIK-IRPA, Brussels.

Izquierda, panel de San Juan Bautista, donde las partes más claras muestran las zonas donde se ha eliminado el barniz natural. Derecha, panel con la Sibila de Cumas, donde las partes menos fluorescentes muestran las zonas donde se ha eliminado el barniz cetónico. Fuente: © KIK-IRPA, Brussels.

Repintes fuera

Antes de que la restauración se estableciese como una disciplina propiamente dicha a lo largo del s. XX, era común que las obras sufriesen repintes. Es decir, que otra persona aplicase capas de pintura sobre zonas pintadas por los artistas. Como ya hemos dicho, en el Altar de Gante se encontraron numerosos repintes, llegando a ocupar un 70 % de la superficie en ciertos paneles. Llegaba el momento de tomar otra difícil decisión. ¿Había que retirar los repintes? En muchos casos estaban pintados con la misma técnica que habían usado los hermanos van Eyck (óleo), por lo que la tarea se complicaba aún más.

Tras estudiar y documentar detalladamente todos los repintes, se consideró que en muchas zonas su eliminación era segura y, una vez obtenido el permiso pertinente, se pusieron manos a la obra. A base de escalpelo y con la ayuda de un microscopio fueron retirándolos con sumo cuidado, empleando disolventes cuando la situación lo requería. ¡Imaginaos recorrer el políptico milímetro a milímetro arrancando esas capas de pintura!

Eliminación de repintes. Fuente: © KIK-IRPA, Brussels.

Eliminación de repintes. Fuente: © KIK-IRPA, Brussels.

Reintegraciones dentro

Ya tenemos el políptico sin repintes ni barniz, pero el trabajo todavía no ha acabado. En ese estado no se podría exponer al público, por lo que toca seguir con la restauración.

El siguiente paso fue consolidar la capa pictórica y adherir aquellas partes de pintura que corrían riesgo de desprenderse. Para ello se usó cola de vejiga de esturión. Sí, habéis leído bien. Esta cola es una de las más apreciadas en las labores de restauración por su poder adhesivo y por no dejar apenas manchas. Tras fijar la pintura había que rellenar todas las pérdidas que se habían ocasionado, para lo que se empleó un estuco de carbonato cálcico y cola animal (Imagen 10).

Aspecto del panel de Elisabeth Borluut (esquina inferior derecha de la Imagen 2) antes y después de rellenar las pérdidas. Fuente: © KIK-IRPA, Brussels.

Aspecto del panel de Elisabeth Borluut (esquina inferior derecha de la Imagen 2) antes y después de rellenar las pérdidas. Fuente: © KIK-IRPA, Brussels.

En este punto tocaba devolver el color que le faltaba a la obra, pero esta vez siguiendo los estándares adecuados: sin cubrir el material original y haciendo que las reintegraciones fuesen discernibles y reversibles para poder ser eliminadas sin dañar la obra en futuras restauraciones. Con este fin se aplicó al estuco un tono base con acuarela y, tras añadir una capa de barniz damar a modo de separación, se continuó con la reintegración cromática empleando pigmentos de molienda industrial suspendidos en una resina acrílica que imitaban los colores saturados del original. Una vez finalizado todo este proceso, sólo quedaba dar la última capa de barniz.

De izquierda a derecha detalle del Cordero Místico antes, durante y después de la restauración en la página web que recoge las imágenes del estudio. Fuente: © KIK-IRPA, Brussels.

De izquierda a derecha detalle del Cordero Místico antes, durante y después de la restauración en la página web que recoge las imágenes del estudio. Fuente: © KIK-IRPA, Brussels.

Como habéis visto, un proceso de restauración consta de diferentes etapas y exige una planificación adecuada que ha de ser llevada a cabo por profesionales con los conocimientos necesarios. Si el año que viene no vuelve cargado de contratiempos, debería arrancar la última fase de esta restauración, que incluye los paneles interiores superiores del políptico. Será entonces cuando podamos volver a disfrutar de esta obra en todo su esplendor.

Agradecimientos

A mis compañeras (y compañero) de la Facultad de Bellas Artes por toda la ayuda que me prestan para entender mejor el mundo de la Restauración y la Conservación.

Para saber más

Closer to van Eyck: The Ghent alterpiece restored.

Closer to van Eyck: Rediscovering the Ghent alterpiece.

A. Diéguez-Rodríguez. Ante la restauración del políptico de los hermanos van Eyck de Gante en investigart.com

Sobre el autor: Oskar González es profesor en la facultad de Ciencia y Tecnología y en la facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU.

El artículo La madre de todas las restauraciones se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Van Eyck al descubierto

- La tabla periódica en el arte: Cobre

- Festín burlesco, una visita al alma del museo

Asteon zientzia begi-bistan #328

COVID-19aren eta hiesaren pandemiak izan ditu mintzagai Berriako testu honetan Ana Galarragak. Gaixotasun oso desberdinak dira baina badituzte antzekotasunak. Zeintzuk dira bakoitzaren ezaugarriak?

Bi bakterio espezie berri identifikatu dituzte Osakidetzako ikertzaileek. Elhuyar aldizkariak azaldu digunez, Nocardia gipuzkoensis eta Nocardia barduliensis dira eta pazienteengandik isolatu dituzte.

UPV/EHUk argitaratutako tesi batean ondorioztatu dute unibertsitateko ikasleen %14k gantz gehiegi dutela gorputzean. Seiehun ikasle baino gehiago elkarrizketatu dituzte. Ikerketaren arabera, ikasleen dieta proteina eta gantz askokoa da, eta karbono hidrato eta zuntz gutxikoa. Berriako artikulu honetan aurkituko dituzue xehetasunak.

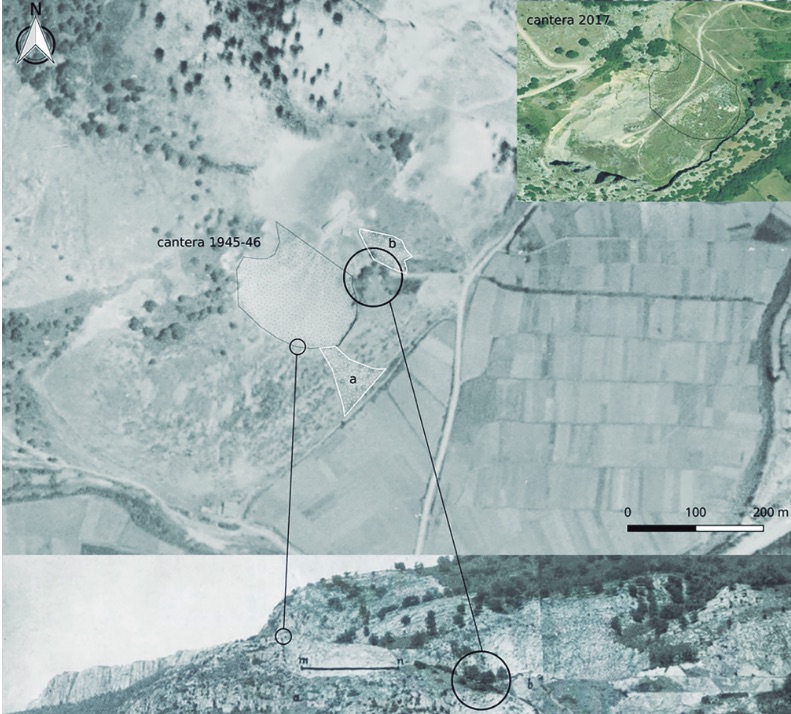

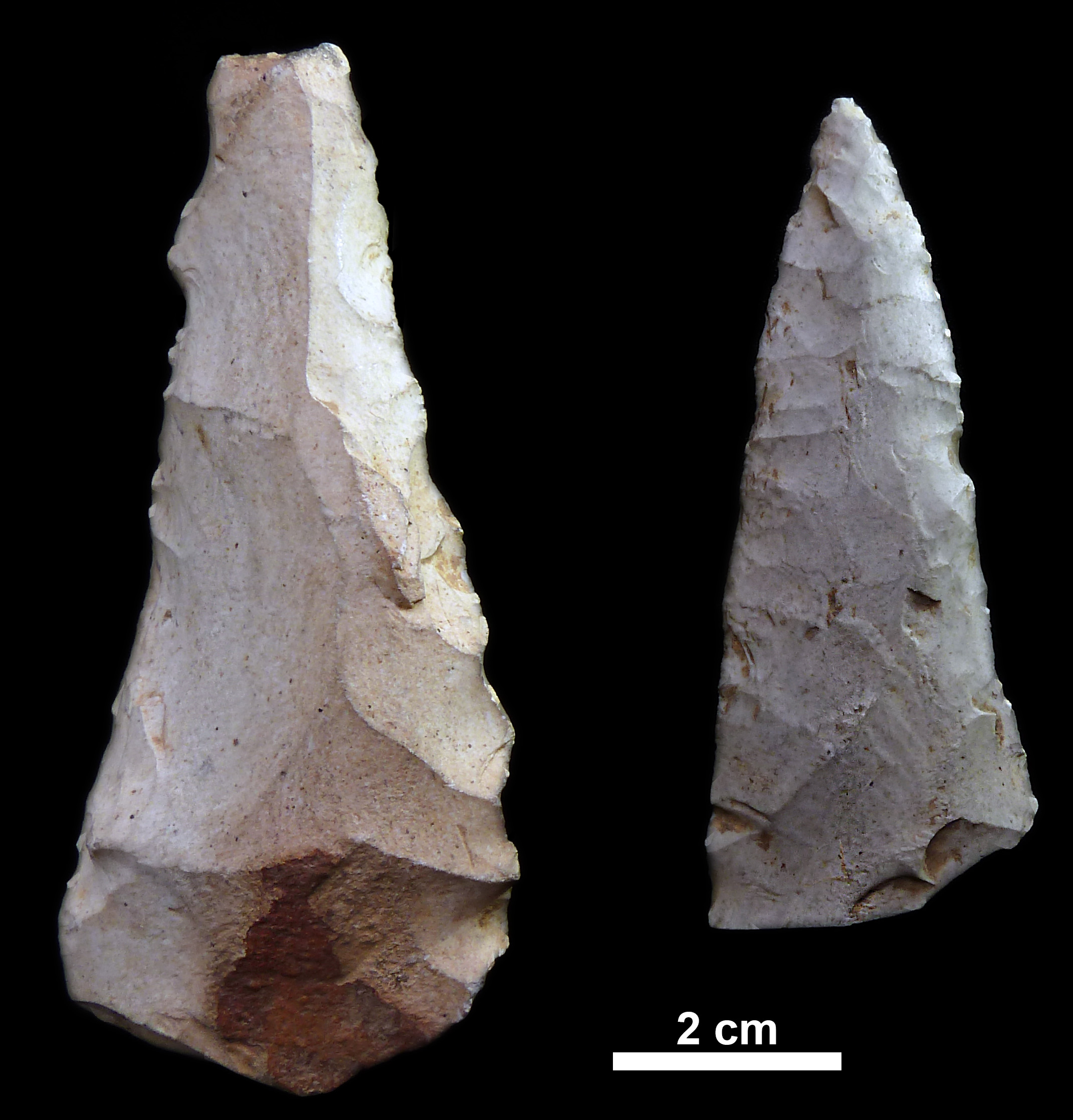

ArkeologiaNeanderthalek ere hilak lurperatzen zituztela frogatu dute, Berriak azaldu duenez. Zehazki, duela 41.000 urte inguru, 2 urteko haur baten gorpua lurperatu zuten, Asier Gomez UPV/EHUko eta Aranzadiko ikerlariaren taldearen arabera. Radiokarbono bidez ikusi dute hori, eta beraz, datazio zuzenik berriena duen neanderthala da.

Elhuyar aldizkariak eman du honen berri ere. Artikulu honetan azaltzen diren datuen arabera, haurraren eskeletoa mendebalderantz okertuta zegoen. Ikertzaileen esanetan, horrek esan nahi du neandertalek nahita prestatu zutela zuloa. Horretaz gain, ikusi dute hil eta berehala lurperatu zutela.

Koskobilo muinora (Olazti, Nafarroa) iritsi gara artikulu honen bidez. Bertan, azaltzen digutela hainbat arrasto fosil agertu zirela 1940an. Gutxienez 26 ornodun espeziez osatutako zerrenda bat lortu zuten; espezie horien artean, Iberiar Penintsulan aurkitutako lehenengo kastore aztarnak nabarmentzen ziren, baita errinozero eta hipopotamo arrastoak ere. 1984an, Barandiaranek eta Vallespík finkatu zuten aztarnategi horren ikuspegia.

KimikaPsilozibina konposatu haluzinogenoari buruz hitz egin digu Josu Lopez-Gazpiok. Badirudi pentsatzeko modua alda dezakeela. Artikuluan azaltzen digun moduan, droga psikodeliko sendoa da eta efektu psikoaktibo garrantzitsua du. Bitxia benetan kontatzen diguna hemen. Ez galdu.

GenetikaEdonola blogeko bi artikulu irakurgai dituzue asteon. Lehenengoan, Koldo Garcia ikerketa berri baten inguruan aritu da, zehazki kontatu digu ikerketa talde batek norberaren genoma sekuentziatzerako orduan erabiltzen diren prozedura konputazional ezberdinek duten eragina aztertu duela.

Bigarren artikuluan, hiru dimentsiotako egiturei buruz hausnartu du. Genetikan, azken batean, hiru dimentsiotako egiturak aldatzen dituzten gene-aldaerak ezagutzeak gene-aldaeren ondorioak hobeto ulertzea dakar.

BiologiaAloe verari eskainitako artikulua dugu hauxe: jatorriaz hitz egiteaz gain, bere erabilerak irakurtzeko aukera dugu. Aitziber Etxeberria farmazialariaren hitzak bildu dituzte Berriako testu honetan, eta landarearen nondik norakoak azaldu dizkigu.

IngurumenaAranzadi Zientzia Elkarteak urrian Anfibioen Kontserbaziorako III. Jardunaldia antolatu zuen anfibioen mehatxuak identifikatu eta populazioaren jarraipenak egiteko asmoz. Neurri orokor batzuk proposatu dituzte eta artikulu honetan horiek irakurtzeko aukera izan dugu, adibidez, anfibio-espezie exotikoen salmenta kontrolatzea. Elhuyar aldizkarian irakurgai honen ingurukoak.

2020an, giza jatorriko material artifizialek planetako biomasa osoa gaindituko dute, Elhuyar aldizkariak azaldu digunez. Arrazoi nagusiak bi direla aipatu dute: alde batetik, masa antropogenikoa hogei urtetik behin bikoizten ari dela XX. mendearen hasieratik, eta bestetik, lehenengo nekazal-iraultzatik, landareen biomasa erdira murriztu dugula.

FisikaGrafenoa eta laser izpi bat erabilita, laborategian deskarga elektriko baten ibilbidea bideratzea lortu du ikertzaile talde batek. Artikuluaren arabera, honi esker tximisten norabidea eta jomuga aldez aurretik erabakitzeko baliagarria izan daiteke.

DibulgazioaEuskarazko produkzio zientifikoa biltzen duen tresna da Inguma, eta aurten hogei urte bete ditu. Datu base honen inguruan aritu dira Uxune Martinez, Ingumaren arduradun ohia, eta Iñaki Alegria horren sortzailea Berrian, Jakes Goikoetxeak egindako elkarrizketa honetan.

Asteon zientzia begi-bistan igandeetako atala da. Astean zehar sarean zientzia euskaraz jorratu duten artikuluak biltzen ditugu. Begi-bistan duguna erreparatuz, Interneteko “zientzia” antzeman, jaso eta laburbiltzea da gure helburua.

Egileaz:Uxue Razkin (@UxueRazkin) kazetaria da.

The post Asteon zientzia begi-bistan #328 appeared first on Zientzia Kaiera.

Aran Garcia-Leuke – Naukas Pro 2019: Intro a la nanoelectrónica

Imagen: Siarhei Yurchanka

Imagen: Siarhei YurchankaAran Garcia-Leuke es doctora en física y trabajó en la universidad de Liverpool y el Lawrence Berkeley National Laboratory antes de incorporarse al DIPC como investigadora Ikerbasque. Su especialidad es la nanoelectrónica y en 20 minutos consigue hacer una presentación de este campo multidisciplinar para todos los públicos.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Aran Garcia-Leuke – Naukas Pro 2019: Intro a la nanoelectrónica se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Juan Manuel Bermúdez-García – Naukas Pro 2019: Sólidos como refrigerantes

- Naukas Pro 2017: Amaia Zurutuza y el grafeno

- Joaquín Sevilla – Naukas P4K 2019: Lo que esconden unos champiñones al ajillo

Ezjakintasunaren kartografia #331

Jesús Zamora idazten dabilen zientziaren filosofiaren historiaurrean Platon alde batera utzi eta Aristotelesekin hasten gara. Jakintza maila ezberdinek bere horretan jarraitzen dute. The ‘prehistory’ of philosophy of science (6): Plato’s best student.

Atlantikoa ez da beti gaur bezalakoa izan. Laku erraldoia izan zen garai batean. Ozeano honen historia Suzanne OConnellen eta Pascal Le Floc’hen eskutik. The Atlantic: The driving force behind ocean circulation and our taste for cod

Espintronikarako interesgarriak diren porfirinak geruza itxiak dituztela eta ez dutela balio? DIPCkoek irekitzen dituzte. On-surface synthesis of open-shell porphyrins

Mapping Ignorance bloga lanean diharduten ikertzaileek eta hainbat arlotako profesionalek lantzen dute. Zientziaren edozein arlotako ikerketen azken emaitzen berri ematen duen gunea da. UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren eta Nazioarteko Bikaintasun Campusaren ekimena da eta bertan parte hartu nahi izanez gero, idatzi iezaguzu.

The post Ezjakintasunaren kartografia #331 appeared first on Zientzia Kaiera.

Procesamiento lingüístico de los sensores en las casas inteligentes

Fuente: Wikimedia Commons

Fuente: Wikimedia CommonsEl objetivo de las casas inteligentes es servir de ayuda a las personas que viven en ellas. Las aplicaciones para la vida diaria asistidas por el entorno pueden tener un gran impacto a nivel social, en el envejecimiento activo y en el modo de vida independiente de las personas mayores. De ahí que una de las claves de las casas inteligentes sea la deducción de la actividad humana en ellas. Para ello que se colocan diversos tipos de sensores que detectan los cambios que producen los habitantes de la casa en ese entorno (encender/apagar la luz, abrir/cerrar una puerta, etc.).

Normalmente, la información que generan estos sensores se procesa mediante técnicas de análisis de datos, y los sistemas más exitosos se basan en técnicas de aprendizaje supervisado, es decir, una persona supervisa los datos y un algoritmo aprende automáticamente el significado de todo ello. No obstante, uno de los principales problemas de las casas inteligentes es que un sistema entrenado en un entorno no es válido en otro diferente: “Los algoritmos normalmente están muy vinculados a un entorno inteligente determinado, a los tipos de sensores existentes en el entorno y a su configuración, así como a los hábitos concretos de una persona. El algoritmo aprende todo esto fácilmente, pero luego no es capaz de trasladarlo a otro entorno diferente”, explica Gorka Azkune, del grupo de investigación IXA de la UPV/EHU.

Hasta ahora los sensores se han identificado mediante números, y como consecuencia “se perdía el significado que tenían —explica el doctor Azkune—. Nosotros proponemos utilizar los nombres de los sensores en lugar de identificadores, de manera que se pueda aprovechar su significado, su semántica, para saber con qué actividad están vinculados. Así, lo que el algoritmo aprende en un entorno puede ser válido en otro entorno, aunque los sensores no sean iguales, porque su semántica es similar. Es por eso que utilizamos técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

Se utilizan técnicas totalmente automáticas, aclara el investogador: “Al final, el propio algoritmo aprende primero de las palabras y luego de la representación que nosotros hacemos utilizando esas palabras. No hay ninguna intervención humana. Y eso es importante desde el punto de vista de la escalabilidad, pues ha quedado probado que sirve para superar el problema señalado”. De hecho, con esta nueva propuesta han conseguido resultados similares a los logrados mediante las técnica basadas en el conocimiento.

Referencia:

Gorka Azkune, Aitor Almeida, Eneko Agirre (2020) Cross-environment activity recognition using word embeddings for sensor and activity representation Neurocomputing doi: 10.1016/j.neucom.2020.08.044

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo Procesamiento lingüístico de los sensores en las casas inteligentes se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Membranas de celulosa nanoestructurada como sensores de metales

- La confianza en las redes sociales y el uso de electrodomésticos inteligentes

- Control adaptativo de robots para rehabilitación

Erlantz Lizundia: “Polimero naturalak, orokorrean, merkeak, berriztagarriak, ugariak eta degradagarriak dira ” #Zientzialari (143)

Polimero naturalak ekonomia zirkularra bultzatzeko tresna bikainak dira, merkeagoak eta ekologikoagoak baitira. Gaur egun, petroliotik datozen aplikazioak ordezkatzeko erabiltzen ditugu material hauek, edo, esaterako, litioa eta kobaltoa bezalako elementu urrien ordez erabiltzeko.

Zelulosa biosferan daukagun polimero natural ugariena da eta, besteak beste, zuhaitzetan edo kotoian aurki daiteke. Zelulosak propietate mekaniko oso bereziak ematen dizkie landareei, mekanikoki malguak egiten ditu eta aldi berean sendoak. Materialen zientzian oso zaila da hau lortzea, baina zelulosari esker, ugaria eta maneiatzeko erraza izanda, hainbat arazo bideratu daitezke.

UPV/EHUko Adierazpen Grafikoa eta Ingeniaritzako Proiektuak saileko irakaslea eta BCMaterials zentroko ikertzailea da Erlantz Lizundia. Berarekin batu gara zelulosari eta honen aplikazioei buruz sakontzeko.

“Zientzialari” izeneko atal honen bitartez zientziaren oinarrizko kontzeptuak azaldu nahi ditugu euskal ikertzaileen laguntzarekin.

The post Erlantz Lizundia: “Polimero naturalak, orokorrean, merkeak, berriztagarriak, ugariak eta degradagarriak dira ” #Zientzialari (143) appeared first on Zientzia Kaiera.

El sentido de la vida

Foto: Matthew Bennett / Unsplash

Foto: Matthew Bennett / UnsplashSalud es la ausencia de enfermedad, según una definición más bien negativa, pero Patricia Boyle, del Centro Rush para la Enfermedad de Alzheimer de Chicago, planteó la hipótesis, más positiva, de que, además, para una buena salud es importante tener algo que hacer en la vida, es decir, encontrar un sentido a la vida. Es la propuesta psicológica que da significado a las experiencias vividas e intencionalidad y objetivos que guían las conductas de las personas. La autora menciona a Viktor Frankl como autor del origen del sentido de la vida tal como ella lo entiende.

Viktor Frankl era un neurólogo y psiquiatra, nacido en Viena, que, en la Segunda Guerra Mundial, fue internado en varios campos de concentración nazis, entre ellos Auschwitz y Dachau. Sobrevivió y, en su libro El hombre en busca del sentido último, cuenta que se puede encontrar ese propósito de vida incluso en las condiciones más difíciles. Tener ese sentido de la vida es esencial para mantener la salud y el bienestar mentales. La vida tiene sentido y las metas fijadas, con el potencial de cada persona, se pueden lograr. Además, como apoya Boyle, el propósito vital también es una condición importante de la salud física y de la vitalidad.

En 2009, Patricia Boyle publicó un estudio con 1238 voluntarios con buena salud mental, una edad media de 78 años y el 73% mujeres. La toma de datos comenzó en 2004 y se prolongó durante cinco años.

En ese tiempo murieron 151 voluntarios, un 12%. El tener un propósito de vida supone un 57% menos de mortalidad en comparación con los voluntarios que, aunque declaran tener también un propósito, no se sienten muy comprometidos con él. No hay diferencias entre hombres y mujeres.

En conclusión, un sentido de vida comprometido se asocia a un riesgo de mortalidad menor por cualquier causa.

Al año siguiente, 2010, Patricia Boyle publicó los resultados de un estudio similar que relacionaba el sentido de la vida con el Alzheimer y el déficit cognitivo leve que puede ser una etapa temprana de la enfermedad. Participaron 951 voluntarios, sin diagnóstico de demencia, y son evaluados durante siete años. Tienen una edad media de 80.4 años, y el 80% son mujeres. A los siete años de seguimiento, 155, o sea, el 16% ha desarrollado Alzheimer. El análisis estadístico de las encuestas que responden indica que, quienes presentan un propósito de vida fuerte, tienen 2.4 veces menos riesgo de desarrollar la enfermedad que los que declaran un propósito de vida con escaso compromiso. También el déficit cognitivo leve aparece 1.5 veces menos en quienes tienen un propósito fuerte.

Un estudio con un enfoque más amplio es el de Joanna McHugh Power y sus colegas, de la Universidad de la Reina de Belfast, que relaciona varias actividades sociales y deportivas con la función cognitiva en personas mayores de Irlanda. Toman datos de 8163 voluntarios mayores de 50 años, con edad media de 63.5 años, el 54% son mujeres, les piden datos desde 2009, con nuevas entrevistas a los dos años, en 2011.

Las actividades sociales y deportivas ayudan al mantenimiento de la función cognitiva. Destacan los hobbies, las actividades creativas, el trabajo voluntario en ONGs, asistir a clase, ir al cine, al teatro o a conciertos.

Estamos en la era de la informática y de las redes sociales y una de las actividades que mencionaba Joanna McHugh Power podía ser internet y las redes sociales. Thomas Morton y su grupo, de la Universidad de Exeter, organizaron un estudio de los efectos del uso de internet en las personas de edad. Participaron 76 voluntarios, con 50 mujeres, una edad media de 80 años y, de ellos, 32 actúan de control. Reciben, durante tres meses, un cursillo de uso del ordenador y utilización de internet.

Los resultados muestran una mejora cognitiva en los que siguen el cursillo. Implica una mayor actividad social, más competencia y habilidad, y un refuerzo del sentido de la propia identidad. En general, mejora la salud mental y la sensación de bienestar.

Otro estudio que nos ayuda a entender cómo se consigue un buen envejecimiento se hizo en Italia. Anna Scelzo y sus colegas, del centro ASL4 de Chavarese, en el sur de la Italia rural, trabajaron con 29 voluntarios de más de 90 años. Encontraron que la longevidad excepcional se consigue con un equilibrio entre aceptación y valor para superar adversidades, siempre con una actitud positiva, y con relaciones estrechas con la familia, la religión, su tierra y un fuerte propósito de vida.

Y en un estudio en Alemania, liderado por Suzanne Wurm y su equipo, del Centro Alemán para la Edad de Berlín, trabajan con 4034 voluntarios, de 40 a 85 años, en 1996, y buscan su enfoque positivo del envejecimiento. Encuentran que los voluntarios con una imagen propia negativa hacen menos ejercicio físico que los que tienen una autoimagen positiva, todos ellos con salud comparable. Con la imagen negativa, como mucho, se intenta mantener la salud física o no se trabaja activamente para mejorarla, por ejemplo, caminando de manera regular e, incluso, aumentando el tiempo de paseo.

En España, el envejecimiento tiene éxito en las personas de edad. Cristina Dumitrache y su grupo, de la Universidad de Granada, entrevistaron a 406 voluntarios, con una edad media de casi 75 años, un rango de edad de 65 a 99 años, con el 62% de mujeres, y todos ellos viviendo en residencias.

Los resultados muestran que el 50% de la satisfacción vital de los voluntarios lo explican las relaciones sociales y la personalidad, sobre todo el optimismo, mientras que la salud y la edad, el género y la educación cuentan menos.

Pero Sara Marone y su grupo, de la Universidad de Boston, se preguntan si el propósito de vida y la salud y el bienestar mentales crean un entorno saludable para el grupo. Buscan a personas centenarias, lo que supone buena salud, menor mortalidad, riesgo reducido de enfermedades y con poca pérdida cognitiva, y averiguan qué ocurre con su descendencia. Encuentran 361 voluntarios, con edad media de 82 años, y el 64% de mujeres. Pertenecen a tres grupos: parejas de los descendientes de los que cumplieron 100 años, los propios descendientes de los centenarios, y un tercer grupo de control con personas de parecida edad.

Los resultados de las encuestas muestran que los descendientes de los centenarios tienen un propósito de vida mucho más fuerte que los voluntarios de los otros grupos. Los porcentajes indican que el propósito de vida aparece en un 30% de los descendientes de los centenarios, en un 21% de las parejas de los centenarios y en un 14% de los voluntarios control.

En conclusión, el buen propósito de vida, que presumimos tienen los centenarios, puede ayudar, en sus descendientes, a retrasar enfermedades y otros deterioros relacionados con la edad. El propósito de vida fuerte no se hereda, pero el ambiente en que crecen y se educan los descendientes ayudan a adoptarlo en la vida adulta.

Hemos visto la importancia de las relaciones sociales y, por el contrario, de la soledad. El entorno es importante y la soledad y el aislamiento social, según Julianne Holt-Lundstat y su grupo, de la Universidad Brigham Young de Provo, en Estados Unidos, y en su estudio encuentran, después de un meta-análisis de las investigaciones publicadas entre 1980 y 2014, que el aislamiento social aumenta la mortalidad por cualquier causa en un 29%, la soledad lo hace en el 26%, y vivir solo en el 32%. Pero, también, y según el análisis de una encuesta nacional hecha en Suecia, publicado por Lena Dahlberg y su equipo, del Instituto Karolinska, con más de 2500 voluntarios, y en oposición a lo que se sospecha, la soledad no aumenta con la edad en las personas mayores. Solo aparece un cierto estrés psicológico en la soledad que sigue a la pérdida del compañero pero que, en general, no implica aislamiento social.

Otro meta-análisis, publicado en 2018, por el grupo de Laura Rico Uribe, de la Universidad Autónoma de Madrid, revisa 35 artículos, con más de 770000 participantes, y llega a parecidas conclusiones: la soledad es un riesgo de mortalidad y, como dato nuevo, un riesgo mayor para los hombres que para las mujeres.

Referencias:

Boyle, P.A. et al. 2009. Purpose in life is associated with mortality among community-dwelling older persons. Psychosomatic Medicine 71: 574-579.

Boyle, P.A. et al. 2010. Effect of a purpose of life on risk of incident Alzheimer disease and mild cognitive impairment in community-dwelling older persons. Archives of General Psychiatry 67: 304-310.

Dahlberg, L. et al. 2018. Lonelier than ever? Loneliness of older people over two decades. Archives of Gerontology and Geriatrics 75: 96-103.

Dumitrache, C.G. et al. 2019. Successful aging in Spanish older adults: the role of psychosocial resources. International Psychogeriatrics 31: 181-191.

Frankl, V. 2012. El hombre en busca del sentido último: el análisis existencial y la conciencia espiritual del ser humano. Eds. Paidós. Barcelona. 240 pp.

Haupt, M. 2019. Improving images of aging. International Psychogeriatrics 31: 159-161.

Marone, S. et al. 2018. Purpose in life among centenarian offspring. Journal of Gerontology: Psychological Sciences doi: 10.1093/geronb/gby023

McHugh Power, J. et al. 2016. Mediators of the relationship between social activities and cognitive function among older Irish adults: results from the Irish longitudinal study on ageing. Aging & Mental Health doi: 10.1080/13607863.2016.1233935

Morton, T.A. et al. 2016. Activating and guiding the engagement of seniors with online social networking: Experimental findings from the AGES 2.0 Project. Journal of Aging and Health DOI: 10.1177/0898264316664440

Rico, L.A. et al. 2018. Association of loneliness with all-cause mortality: A meta-analysis. PLOS One 13: e0190033

Scelzo, A. et al. 2017. Mixed-methods quantitative-qualitative study of 29 nonagenarians and centenarians in rural Southern Italy: focus on positive psychological traits. International Psychogeriatrics 30: 31-38.

Wurm, S. et al. 2010. On the importance of a positive view on ageing for physical exercise among middle-aged and older adults: Cross-sectional and longitudinal findings. Psychology and Health 25: 25-42.

Sobre el autor: Eduardo Angulo es doctor en biología, profesor de biología celular de la UPV/EHU retirado y divulgador científico. Ha publicado varios libros y es autor de La biología estupenda.

El artículo El sentido de la vida se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Tximistak mendean hartzeko bidea argitu dute

Grafenoa eta laser izpi bat erabilita, laborategian deskarga elektriko baten ibilbidea bideratzea lortu du ikertzaile talde batek. Etorkizunean teknologia hori tximisten norabidea eta jomuga aldez aurretik erabakitzeko baliagarria izango den esperantza agertu dute.

Mundu osoko biztanleek haien bizitokitik mugitu gabe ikusi ditzaketen fenomeno naturalen artean, ekaitz elektrikoena da agian ikusgarriena… eta entzungarriena. Argi eta soinu ikuskizuna da, eta, etxe kanpotik ikusiz gero, inguruan dabilen haize boladak aurpegian sentitzeak ere zentzumenen espektakulua borobiltzen lagunduko du.

Arriskutsua ere izan daiteke, noski, batez ere tximistak direla eta. Oro har, tximista batek jota hiltzeko arriskua nahiko urria da, baina, ekaitz elektriko baten erdian egonda, loteria horretarako txartelak biderkatzen dira, noski. Tamalez, horien aurrean babesteko ditugun aukerak hala moduzkoak dira oraindik. Egia esanda, 1752an Benjamin Franklinek tximistorratza asmatu zuenetik, ezer gutxi aurreratu dugu arlo horretan. Jupiterren izaten diren deskargak gertutik jarraitzeko teknologia garatu dugu, baina, etxe atarian, tximistorratzen eta Faradayren kaiolen erabilera baino ez ditugu eskuragarri tximisten oldarraldietatik babesteko.

1. irudia: Tximistak zoragarriak dira ikusteko, baina arriskutsuak ere badira, bai pertsonenetarako zein azpiegitura kritikoetarako. Orain arte, gehienbat tximistorratzak baino ez ditugu erabili babesteko. (Argazkia: Yarenci Hdz. / Unsplash)

1. irudia: Tximistak zoragarriak dira ikusteko, baina arriskutsuak ere badira, bai pertsonenetarako zein azpiegitura kritikoetarako. Orain arte, gehienbat tximistorratzak baino ez ditugu erabili babesteko. (Argazkia: Yarenci Hdz. / Unsplash)Ez da izango ez saiatzeagatik. Denbora dezente daramate zientzialariek tximistak mendean hartu nahian, baina kudeatu beharreko energia kopurua hain da handia ezen ez baitute lortu. Orain arte egin diren saiakera gehienek airearen ionizazioaren bidea jorratu dute, laser baten bitartez tximistei jarraitu behar duten bidea finkatzen saiatzeko. Baina, horretarako, energia kopuru erraldoiak behar dira.

Ikertzaile talde batek beste estrategia bat aurkeztu du Nature Communications aldizkarian argitaratutako artikulu batean. Laserra tresna gisa mantendu dute, baina erabilitako potentzia askoz txikiagoa izan da. Prentsa ohar batean adierazi dutenez, aurreko saiakeretan erabilitako intentsitatea baino mila bat aldiz txikiagoa da eurek erabili dutena. Diotenez, laser erakusle baten antzeko tamaina eta indarra dituen gailu bat baliatu dute.

Hori lortzeko, grafenozko mikropartikulak harrapatu eta berotu dituzte laborategian, hobi edo bortize baten forma duen laser izpi baten barruan. Horri esker, elektrizitate deskarga bat abiatu dute, kontrako kargak dituzten bi xafla metalikoren artean tximista txiki bat eraginda. Sortu ez ezik –hori erraza da eta–, berotutako kanalean zehar tximista horren norabidea doitasun handiz finkatzeko gai izan dira, ikertzaileek aukeratutako puntura eramanez. Oraingoan grafenoa erabili duten arren, aurreratu dute bestelako materialak ere erabili ahal izango direla, eta horregatik teknikaren aplikazioak biderkatuko direlakoan daude. Ingurunean dauden gasak eta presio mailak ere desberdinak izan omen daitezke.

Aurrean duten erronkarik handiena erraz aurreikusi daiteke: nola lortu teknika hori laborategiaren baldintza kontrolatuetatik naturako errealitatera eramatea? Kasu honetan, ikertzaileek zuhurtziarekin jokatu dute. Kalkulatu dute gutxienez bost urte beharko dituztela naturan tximistak kontrolatzeko moduko azpiegitura garatzeko, eta hamarkada bat egitasmoa benetan gauzatzeko.

Australiako ikertzaileak izanda, halako teknologia batek izan dezakeen abantailetako bat nabarmendu nahi izan dute: lurralde horretan sute lazgarriak eragiten dituzten tximisten gaineko kontrola izateko ametsa. Izan ere, azken urteetan bereziki, herrialdean izandako sute handiek kalte larriak eragin dituzte.

2. irudia: Antzeko esperimentuetan erabili izan den laserraren potentzia baino mila bat aldiz txikiagoa izan da oraingoan erabilitakoa. (Argazkia: Mathias Krumbholz / Lannon Harley / UNSW Canberra)

2. irudia: Antzeko esperimentuetan erabili izan den laserraren potentzia baino mila bat aldiz txikiagoa izan da oraingoan erabilitakoa. (Argazkia: Mathias Krumbholz / Lannon Harley / UNSW Canberra)“Irudikatu ahal dugu etorkizun bat non teknologia honek tximista batean abiatuta deskarga elektrikoak eragin ahal dituen, seguruak diren helmugetara bideratuta eta sute katastrofikoen arriskua gutxituz”, amestu du Australiako Unibertsitate Nazionaleko ikertzaile Vladlen Shvedov-ek.

Ez da martxan dagoen proiektu bakarra. Gugandik gertuago, Europar Batasunaren laguntzarekin, Laser Lighting Rod izeneko egitasmoa dago. Kasu honetan, hasiera-hasieratik mundu errealean txertatzeko moduko teknologia lortu nahi dute, ionizazioaren bide tradizionala jarraituta. Tximisten eraginagatik arriskuan egon daitezkeen azpiegitura kritikoak dituzte buruan, hala nola aireportuak, zentral nuklearrak edota komunikazio gune handiak.

Funtsean, tximistorratz erraldoi baten parekoa litzateke, baina, metalezkoa izan beharrean, laserrez osatutakoa. Atmosferan dauden baldintzak aprobetxatu eta tximista abiarazi nahi dute. Baldintza horiek aldez aurretik ezagutzeko, noski, bestelako sentsoreak beharko dira; hori ere kontuan hartu dute Europa lantzen ari den proiektuan.

Tamalez, pandemiak ere eragina izan du honetan, eta aurtengo udan Suitzan egin behar zuten lehen esperimentua atzeratu behar izan dute. Datorren udan egin ahal izatea espero dutela aurreratu digute egitasmoaren arduradunek, eta, hala ez balitz, 2022an saiatu beharko dutela, finantziazioa ondo bidean. Momentuz, bada, Thor eta Zeus-en haserrealdiak arrastoan sartzeko ahaleginek denbora pittin bat beharko dute.

Erreferentzia bibliografikoa:Shvedov, V., Pivnev, E., Davoyan, A.R. et al. (2020). Optical beaming of electrical discharges. Nature Communications 11, 5306. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-020-19183-0

Egileaz:Juanma Gallego (@juanmagallego) zientzia kazetaria da.

The post Tximistak mendean hartzeko bidea argitu dute appeared first on Zientzia Kaiera.

Todos los números enteros positivos son iguales

«La serie de los números pares es justamente la mitad de la serie total de números. La serie de los números impares es exactamente la otra mitad. La serie de los pares y la serie de los impares son —ambas— infinitas. La serie total de los números es también infinita. ¿Será entonces doblemente infinita que la serie de los números pares y que la serie de los impares? Sería absurdo pensarlo, porque el concepto de infinito no admite ni más ni menos. ¿Entonces, las partes —la serie par y la impar—, serán iguales al todo? —Átenme ustedes esa mosca por el rabo y díganme en qué consiste lo sofístico de este argumento».

Antonio Machado, Juan de Mairena (sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo), 1936

Imagen: Gerd Altmann / Pixabay

Imagen: Gerd Altmann / Pixabay

Respondiendo a Machado, y recurriendo a la noción de cardinal de un conjunto, sí, es decir, las partes —la serie par y la impar—, son iguales al todo. De otra manera, el conjunto de los números pares y el de los impares tienen el mismo cardinal, cardinal que es el igual al de todos los enteros positivos. En efecto, es posible dar una función biyectiva entre los números naturales y los pares: basta con emparejar cada número entero positivo n con el par 2n. Un argumento similar prueba que los enteros positivos tienen el mismo cardinal que los impares (se asocia n con el impar 2n-1). Parece paradójico, ¿verdad? Pero no lo es.

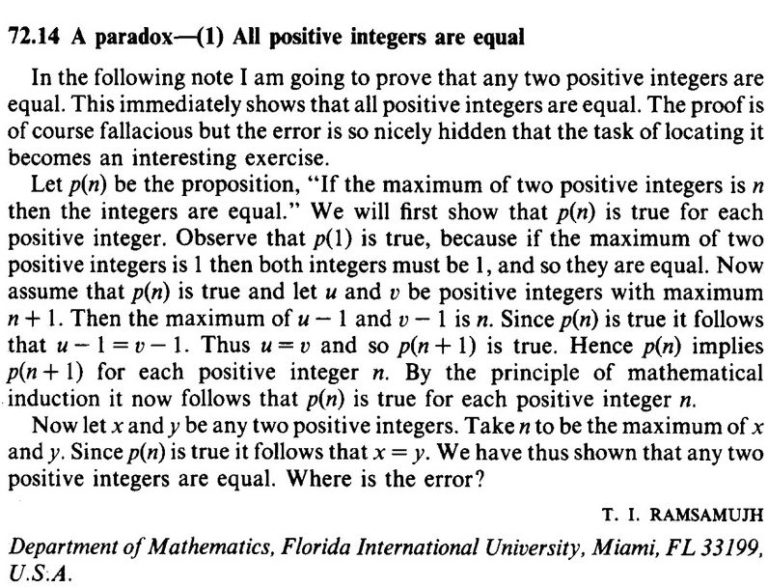

Aunque si todos los enteros positivos fueran iguales, evitaríamos hablar del infinito, y Machado habría logrado esquivar este problema… Y es que, en 1988, el matemático Taje I. Ramsamujh (Florida International University) proponía en la revista Mathematical Gazette una demostración de que todos los números enteros son iguales. La reproducimos debajo. ¿Sabrías decir cuál es el error cometido en la prueba?

Fuente: T. I. Ramsamujh, 72.14 A paradox–(1) All positive integers are equal The Mathematical Gazette , Volume 72 , Issue 460 , June 1988 , pp. 113 DOI: 10.2307/3618919

Fuente: T. I. Ramsamujh, 72.14 A paradox–(1) All positive integers are equal The Mathematical Gazette , Volume 72 , Issue 460 , June 1988 , pp. 113 DOI: 10.2307/3618919

Ramsamujh propone la siguiente demostración en su artículo:

Consideremos la siguiente proposición p(n): “Si el máximo de dos enteros positivos es n, entonces los dos enteros son iguales”. Veamos en primer lugar que p(n) es cierto para todo entero positivo. Observar que p(1) es cierto, ya que si el máximo de dos enteros positivos es 1, es obvio que ambos son iguales a 1, y por lo tanto son iguales. Supongamos ahora que p(n) es cierto y sean u y v dos enteros positivos cuyo máximo es n+1. Entonces, el máximo de u–1 y v–1 es n. Como p(n) es cierto, se sigue que u–1 = v–1. Y por lo tanto u = v, con lo que p(n+1) es cierto. Luego p(n) implica p(n+ 1) para cada entero positivo n. Por el principio de inducción matemática, se deduce que p(n) es cierto para todo entero positivo n.

Sean ahora x e y dos enteros positivos cualesquiera. Sea n el máximo de x e y. Como p(n) es cierto se sigue que x = y. acabamos de probar que dos enteros positivos cualesquiera son iguales. ¿Dónde está el error?

¿Dónde está el error? Piensa un poco…

Efectivamente, aunque u y v sean enteros positivos, u–1 y v–1 no tienen porque serlo. Si, por ejemplo, u = 1, entonces u–1 = 0, y ¡no se puede seguir argumentando como propone Ramsamujh!

Referencias:

All for One, Futility Closet, 28 agosto 2020

T.I. Ramsamujh, 72.14 A Paradox: (1) All Positive Integers Are Equal, Mathematical Gazette 72:460 [June 1988], 113

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad

El artículo Todos los números enteros positivos son iguales se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Números errores de impresión

- El secreto de los números que no querían ser simétricos

- Números primos gemelos, parientes y sexis (2)

Erabili al daiteke sendagai gisa ideologia alda dezakeen onddoa?

Azaroaren 3an AEBtako presidentea aukeratzearekin batera, zenbait estatutan beste hainbat erabaki hartzeko aukera ere izan zuten. Horietako batek behintzat lotura zuzena dauka zientziarekin, hain zuzen ere, Oregonen psilozibina legeztatzeko aukera bozkatu zuten. Gutxigatik, baina, azkenean baiezkoa gailendu zen. Eztabaida bizia egon zen hauteskundeen aurreko asteetan gai honi buruz; izan ere, psilozibinaren aldeko eta aurkako argudioak ugariak dira. Bereziki kezkatzen du psilozibinaren albo-ondorioetako batek: antza, pentsatzeko modua alda dezake.

Irudia: Psilocybe mexicana onddotik erauzi zen lehen aldiz psilozibina. (Argazkia: Alan Rockefeller, Mushroom Observer – CC BY-SA 3.0. lizentziapean. Iturria: Wikipedia)

Irudia: Psilocybe mexicana onddotik erauzi zen lehen aldiz psilozibina. (Argazkia: Alan Rockefeller, Mushroom Observer – CC BY-SA 3.0. lizentziapean. Iturria: Wikipedia)Psilozibina alkaloide triptaminikoa da, konposatu haluzinogeno gisa sailkatzen dena. Konposatu horixe da jangarriak diren zenbait onddoren eragin psikoaktiboaren erantzulea eta, gutxi gorabehera, 200 bat onddo espeziek ekoizten dute psilozibina. Onddoen plagizida naturala da konposatu hori eta, beraz, defentsa mekanismo gisa ekoizten dute. Gizakiak aspalditik erabili ditu onddoak efektu psikodelikoak lortzeko eta psilozibina duten onddoak ez dira aparteko kasua. Mexikoko medikuntza tradizionalean, adibidez, ondo dokumentatuta dago psilozibina duten onddoak aspalditik ustezko tratamenduetan erabiltzen zirela. Psylocibe mexicana da, hain zuzen ere, psilozibina erauzteko erabili zen lehen onddoa. Euskal Herrian ere horrelakoak baditugu, sorgin-zorrotza kasu.

Psilozibina droga psikodeliko sendoa da eta efektu psikoaktibo garrantzitsua du, horrexegatik erabili izan da haluzinogeno gisa. Bestalde, hilkortasun nahiko baxua da -LD50 280 mg/kg-koa da, kafeinarena baino baxuagoa- eta, hortaz, erabilpen desegokiak ez ditu ondorio larriegiak ekartzen -heriotza ez behintzat-. Gutxi gorabehera, 17 kg onddo jan beharko lirateke hiltzeko arriskua izateko. Horrek legez kanpoko erabilera handitu du, baina, droga gisa erabiltzeaz gainera, ezaguna da psilozibinak eraginkorra dela, esaterako, zainketa aringarriak behar dituzten gaixo terminalen kasuan. Psilozibinarekin lotutako hainbat ikerketa martxan daude duela hainbat urte eta emaitza onak lortu dira. Hala ere, zientzialariek ohartarazi dute erabilera libreak ere arriskuak ekar ditzakeela eta medikuek agindutako kasuetan bakarrik hartu beharko litzatekeela.

Onddo haluzinogenoak antsietatea eta depresioa arintzeko baliagarriak direla ikusi da minbizi kasu larrietan eta, zenbait kasutan depresioaren aurkako ohiko sendagaiak baino eraginkorragoak direla ikusi da. Tabakoaren edo alkoholaren menpekotasunari aurre egiteko ere baliagarria dela jakina da eta beste arazo psikiatrikoetan ere eraginkorra izan daiteke. Antza, psilozibinak barrera hematoentzefalikoa zeharkatzen du -beste sendagai batzuk ez dira horretarako gai- eta hor egon daiteke eraginkortasun handiaren azalpena. Edozein kasutan, psilozibinak badauka deigarria den albo ondorio bat.

Psilozibinak «mistiko» gisa deskribatu diren esperientziak eragiten ditu eta baliteke hori lagungarria izatea zenbait gaixotasunen kasuan. Alabaina, esperientzia horiek pentsatzeko modu irekiagoak ere bultza ditzakete eta pazienteengan epe luzeko ondorioak izan ditzakete. Sozializatzeko beharra handitu daiteke eta izaeran, baloreetan eta ideologian aldaketak eragin ditzake. Ez hori bakarrik: zenbait kasutan, ateoek Jainkoarekin topo egin izana dokumentatu da. Dosia handitzen den neurrian, gainera, esperientzia horiek areagotu egiten dira. Dirudienez, psilozibinak pentsamoldea ideia liberalagoetara eramaten du. Deskribatu denez, depresioaren aurkako tratamendu baten ondorioz ikuspuntu politiko autoritarioekiko afinitatearen txikiagotzea gerta liteke.

Horrek zalantza etikoak sor ditzake psilozibina sendagai gisa erabili nahi bada. Etikoa al da pentsatzeko modua aldatu dezakeen sendagaia ematea? Gaixoa jakinaren gainean badago, orduan etikoa al da? Ustez neutraltasun politiko eta erlijiosoa mantendu behar duen Administrazio Publikoak finantzatu edo sustatu al dezake horrelako sendagai bat? Momentuz, albo ondorio horri buruz egin diren ikerketak anekdotikoak dira eta, zalantzarik gabe, gehiago ikertzen jarraitu behar da ondorio sendoak izan arte. Hala ere, zalantzarik gabe psilozibinak medikuntzaren etikan eztabaida interesgarria piztu du.

Informazio gehiago:- Jacobs, E. (2020). What if a pill can change your politics or religious beliefs? Scientific American, 2020ko urriaren 11.

- Parra, S. (2019). Después de despenalizar la marihuana en Estados Unidos, ahora le toca el turno a los hongos alucinógenos. XatakaCiencia, 2019ko otsailaren 10a

Josu Lopez-Gazpio (@Josu_lg) Kimikan doktorea, irakaslea eta zientzia dibulgatzailea da. Tolosaldeko Atarian Zientziaren Talaia atalean idazten du eta UEUko Kimika sailburua da.

The post Erabili al daiteke sendagai gisa ideologia alda dezakeen onddoa? appeared first on Zientzia Kaiera.

Historia del daltonismo

John Dalton fue un prolífico científico británico. Químico, físico y matemático, nació con una alteración genética que hoy conocemos como daltonismo. A los 26 años se percató de que no distinguía los colores como lo hacía el resto y comenzó a estudiar la causa de esta afección visual. Fruto de este trabajo fue el artículo científico «Hechos extraordinarios relativos a la visión de los colores», que publicó en 1794 y donde describió esta alteración que afecta a quienes perciben los colores de forma diferente.

Los vídeos de Historias de la Ciencia presentan de forma breve y amena pasajes de la nuestra historia científica y tecnológica. Los vídeos, realizados para la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU, se estrenan en el programa de ciencia Órbita Laika (@orbitalaika_tve), los lunes a las 22:00 en la 2 de RTVE.

El artículo Historia del daltonismo se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:El descubrimiento del neutrón (1): el gran dilema

Imagen: Anand Kumar / Pixabay

Imagen: Anand Kumar / PixabayEn 1920 Rutherford sugirió que un protón dentro del núcleo podría tener un electrón ligado a él tan estrechamente como para ser, a efectos prácticos, una partícula neutra. Rutherford incluso sugirió el nombre de neutrón para esta partícula hipotética (ya que sería neutra desde el punto de vista eléctrico). La comunidad científica se puso a buscar neutrones, pero la búsqueda presentaba dos dificultades principales:

(1) No se conocían materiales naturales emisores de neutrones.

(2) Todos los métodos utilizados para detectar partículas atómicas dependían de los efectos de la carga eléctrica de estas partículas y, por lo tanto, no podían aplicarse directamente a partículas neutras.

Estas dos dificultades hicieron que hubiese que esperar doce años para que la búsqueda del neutrón tuviese éxito. La prueba definitiva llegó en 1932 como colofón de una serie de experimentos sobre reacciones nucleares realizados en diferentes países. El descubrimiento del neutrón es el primer gran ejemplo de la ciencia experimental internacional y cooperativa.

Trabajando en Alemania en 1930 Walther Bothe y Herbert Becker encontraron que cuando las muestras de boro, berilio o litio eran bombardeadas con partículas alfa emitidas por una muestra de polonio, emitían radiaciones que parecían ser del mismo tipo que los rayos gamma, ya que estos rayos no tenían carga eléctrica. El berilio era el elemento que presentaba una emisión mayor.

Observaciones posteriores en Alemania, Francia y Reino Unido apuntaban a que la radiación inducida en el berilio penetraba más lejos (atravesaba el plomo, por ejemplo) que cualquier radiación encontrada hasta ese momento. Las interacciones de esta radiación con la materia indicaban que tenía una energía de aproximadamente 10 MeV. Por tanto, la radiación era mucho más enérgica que los rayos gamma (es decir, que los fotones de alta energía) observados previamente observados. El interés en la comunidad científica se disparó, atrayendo nuevos grupos de investigadores.

Entre estos nuevos grupos se econtraban los físicos franceses Frédéric Joliot e Irène Curie [2]. El matrimonio Joliot-Curie estudió la absorción de la radiación por la parafina, un material rico en hidrógeno. En el curso de sus experimentos, los Joliot-Curie encontraron que la radiación procedente del berilio al incidir sobre la parafina expulsa una gran cantidad de núcleos de hidrógeno (protones) de la parafina. Calcularon que las energías de estos protones era de aproximadamente 5 MeV.