Mejores tiempos para la ciencia

Foto: Rohan Makhecha / Unsplash

Foto: Rohan Makhecha / UnsplashA finales de 2016 este curioso observador del mundo que acude ante sus lectores cada dos semanas dejaba el año con pesar y pesimismo. Había sido un año pródigo en descubrimientos, con el hallazgo de las ondas gravitacionales como hito máximo. Pero había sido también el de las victorias de Donald Trump en los EEUU y del Brexit en el Reino Unido, en otras palabras, el año de los “hechos alternativos” y la posverdad. El futuro de la ciencia, entonces, se mostraba sombrío.

Durante 2020, la covid-19 ha acaparado toda la atención, pero el año ha dado, en el plano científico, más de sí. Es más, ha sido particularmente fecundo en hallazgos. Veamos, a meros efectos ilustrativos, algunos de los dados a conocer solo en el mes de diciembre.

En astronomía, están reescribiendo la historia de nuestra galaxia. La sonda japonesa Hayabusa2 ha podido traer a la Tierra una muestra de polvo del asteroide Ryugu. Y China ha descubierto casi 19.000 nuevos cráteres en la Luna.

La inteligencia artificial ha producido resultados espectaculares. El algoritmo Alpha Fold 2, predice con éxito la forma de las proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos. Y más recientemente, han conseguido resolver la ecuación de Schrödinger, toda una revolución en química cuántica, por las posibilidades que abre para predecir las propiedades de las moléculas a partir de la disposición en el espacio de sus átomos.

En biología estructural y molecular, el último día de 2020 se publicó un método que secuencia el genoma y visualiza su estructura espacial en muestras biológicas intactas.

En neurociencia, se ha conseguido manipular la mente de personas y crear sueños mediante estimulación encefálica no invasiva, lo que abre posibilidades, hasta hace poco inimaginables, de penetrar en los secretos de la mente.

En ciencias ambientales, se ha observado que la disminución de la biodiversidad de ranas en zonas de América Central da lugar a peores brotes de malaria. El hallazgo pone de relieve la íntima relación existente entre la salud humana y la de los ecosistemas. También hemos aprendido que para predecir el comportamiento de los huracanes hay que tener en consideración el efecto de la contaminación atmosférica.

De un orden muy diferente es la autorización para consumo humano, por parte de Singapur, del primer producto cárnico cultivado en el laboratorio (carne artificial). Es el primer paso hacia una gran transformación en la forma de producir y consumir carne para reducir las emisiones de la industria y acabar con el sufrimiento animal.

Esos hallazgos son importantísimos, por sí mismos y por lo que implican. Pero todos empalidecen al lado del diseño y producción de las vacunas de la covid-19, una empresa que podemos considerar quizás como la mayor proeza científica de la historia. Si se superan los obstáculos y la vacunación progresa a un ritmo razonable, la inmunización de miles de millones de personas constituirá el mayor refrendo posible a la ciencia como instrumento de redención. Esta es la gran noticia de finales de 2020.

Hay más. La salida de Trump de la Casa Blanca es la mejor noticia para la ciencia en los Estados Unidos y también una buena nueva, en este ámbito, para el conjunto de la humanidad. Y la Unión Europea, por fin, ha tomado conciencia de la importancia de actuar al unisón en asuntos de carácter estratégico; cabe esperar que, en adelante, lo haga en investigación científica y tecnológica en mayor grado que hasta ahora.

El desarrollo de las vacunas de la covid-19 de 2020 sería así el punto de partida para una época de más progreso y bienestar, una época de transición hacia otros, mejores, tiempos.

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo Mejores tiempos para la ciencia se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Ciencia Clip: un concurso de vídeos de ciencia para jóvenes estudiantes

- Ciencia para todos a través del cine y la literatura de ciencia ficción

- El temor en los tiempos del ébola, por Guillermo Quindós

Asteon zientzia begi-bistan #331

COVID-19aren aurkako txertoa, zalantzarik gabe, lorpen zientifiko handia izan da. Oraindik bide luzea gelditzen zaigu baina ezin da ukatu aurrerapauso handia izan dela. Honi jarraiki, Juan Ignacio Pérez Iglesias biologoak, COVID-19aren historia laburra azaltzen digu. Ez galdu!

COVID-19ak bizitza guztiz aldatu digu eta zurrunbiloan murgilduta, aparteko garrantzia izan du kultura zientifikoak. Berriako elkarrizketa honetan, Juan Ignacio Perez Iglesias Jakiundeko presidenteak eta Kultura Zientifikoko Katedraren zuzendariak ezagutza nola sortzen den, kultura zientifikoaren beharra, komunikazio gardenaren eginkizuna eta beste hainbat kontu hausnartu ditu Berrian, lerro bat begi-bistan izanik: zientzia eta berori ondo komunikatzeaz.

Azken egunotan entzun dugu SARS-CoV-2 birusaren aldaera berriak atzeman direla Erresuma Batuan. Horri jarraiki, Miren Basaras mikrobiologoak azaldu digu zer diren birus baten aldaerak eta horiek nola gertatzen diren.

Antigorputzak desagertuta ere, immunitate-sistemaren memoria-zelulek irauten dutela iradoki dute Australiako Monash Unibertsitateko ikertzaileek. Elhuyar aldizkariak azaltzen denaren arabera, zortzi hilabetez egin dute pazienteen jarraipena eta frogatu dute, gutxienez, denbora horretan irauten dutela B zelulek.

Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko ikertzaileek aztertu dute nanoplastikoek animalietan eragiten dituzten ondorioak. Elhuyar aldizkariak azaldu digunez, nanoplastikoak animalia ornogabe zein ornodunen organismoan sartu eta hesteetako edo biriketako epitelioan itsasten direnean, hango zelula immuneak aktibatzen dituztela erakutsi dute, hesteetako mikrobiomaren osaera eta funtzionaltasuna aldatuz.

Klima-aldaketaKlima-aldaketaren eraginez, Artikoan dauden animalia asko efektuak sumatzen ari dira. Beste gauza batzuen artean euren jokabideak ere aldatzen ari dira. Artikulu interesgarri honetan, migrazioan, ugalketan eta egokitze erantzunetan sortarazitako aldaketak bildu dituzte ikertzaileek, fenologia oinarri hartuz. Fenologia hitzak zera adierazi nahi du: faktore klimatiko eta izaki bizidunen bizi-zikloen arteko erlazioa.

AstrofisikaLurretik kanpo egon zitekeen biziaren bilaketan bi arlo oso desberdinak daudela azaltzen digu Juanma Gallegok: biosinadurak eta teknosinadurak. Azken hauei erreparatu diete berriki. Proxima Centauri izarretik ei datorren teknosinadura baten seinalea jaso du Breakthrough Listen ekimenak. Ez galdu azalpena!

Asteon zientzia begi-bistan igandeetako atala da. Astean zehar sarean zientzia euskaraz jorratu duten artikuluak biltzen ditugu. Begi-bistan duguna erreparatuz, Interneteko “zientzia” antzeman, jaso eta laburbiltzea da gure helburua.

Egileaz:Uxue Razkin (@UxueRazkin) kazetaria da.

The post Asteon zientzia begi-bistan #331 appeared first on Zientzia Kaiera.

Catástrofe Ultravioleta #34 OLVIDOS

Catástrofe Ultravioleta #34 OLVIDOS

Catástrofe Ultravioleta #34 OLVIDOSDespedimos la temporada con algunos de los olvidos históricos en nuestro país. La memoria de Cajal desperdigada por los puestos de un rastro, una casa amarilla pionera en el estudio animal y el proyecto de un carpintero que quiere recuperar del olvido un galeón del siglo XVI.

https://www.ivoox.com/t03e10-8211-olvidos_md_63118363_wp_1.mp3Puedes escucharnos en:

– Podium Podcast

– iVoox

– Spotify

– Apple Podcasts

Agradecimientos: César Calavera, David Barrós, Juan Andrés de Carlos (Instituto Cajal-CSIC), Santiago Ramón y Cajal Agüeras, Fernando de Castro, Juan Pimentel, Alberto Relancio Menéndez (Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia), Ander Izagirre, Xavier Agote (Albaola), Julián Mayorga y su troupe

** Catástrofe Ultravioleta es un proyecto realizado por Javier Peláez (@Irreductible) y Antonio Martínez Ron (@aberron) con el patrocinio parcial de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la Fundación Euskampus. La edición, música y ambientación obra de Javi Álvarez y han sido compuestas expresamente para cada capítulo.

El artículo Catástrofe Ultravioleta #34 OLVIDOS se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Catástrofe Ultravioleta #30 INMERSIÓN

- Catástrofe Ultravioleta #31 SIBERIA

- Catástrofe Ultravioleta #32 TANATOS 1

Ezjakintasunaren kartografia #334

Zenbait bulego modernotan kristal gardenak dira hormak, botoi bat sakatuta opaku bilakatzen direlarik. Leiho adimendun hauek material elektrokimikoa dute: tungsteno oxidoa. Material hauekin dabiltza lanean BC Materialsen biosentsoreak sortzeko: Electrochromic materials enable smarter biosensors

Harritzeaz gain, bestelako erabilera ere badute ilusio optikoek: gure garuna zelan funtzionatzen duen ezagutzea. Kontzientzia bera ulertzeko ere balio litezke. Visual illusion that may help explain consciousness Henry Taylor-en eta Bilge Sayim-en eskutik.

Mapping Ignorance bloga lanean diharduten ikertzaileek eta hainbat arlotako profesionalek lantzen dute. Zientziaren edozein arlotako ikerketen azken emaitzen berri ematen duen gunea da. UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren eta Nazioarteko Bikaintasun Campusaren ekimena da eta bertan parte hartu nahi izanez gero, idatzi iezaguzu.

The post Ezjakintasunaren kartografia #334 appeared first on Zientzia Kaiera.

Las lapas como indicador paleoclimático de alta resolución

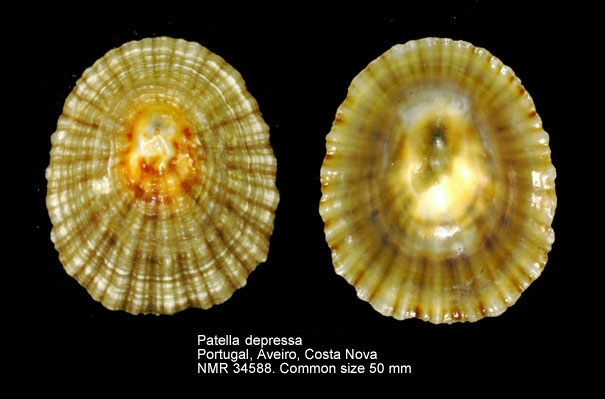

Un estudio realizado por investigadores del departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la UPV/EHU muestra que las lapas de la especie Patella depressa son un indicador climático de alta resolución con importantes implicaciones para futuros estudios arqueológicos y paleoclimáticos.

Patella depressa Pennant, 1777. Fuente: WoRMS

Patella depressa Pennant, 1777. Fuente: WoRMSLos análisis de las relaciones de isótopos estables de oxígeno en conchas de moluscos marinos permiten reconstruir las condiciones oceanográficas del pasado, y relacionarlas con el modo de vida de las poblaciones humanas durante la prehistoria. De manera previa al análisis de las muestras arqueológicas es preciso analizar conchas actuales para determinar si la especie encontrada es un adecuado indicador de las condiciones climáticas durante su crecimiento. A pesar de que la especie Patella depressa es una de las especies más representadas en el registro arqueológico del Holoceno a lo largo de la costa atlántica de Europa esta especie no había sido testada como indicador para la reconstrucción de la temperatura del mar.

Un estudio, codirigido por el investigador de la UPV/EHU Asier García Escárzaga en colaboración con investigadores del Instituto Max Planck y la Universidad de Cantabria, ha demostrado por primera vez que la especie Patella depressa es un adecuado indicador climático. Esta investigación combina un estudio de los patrones de crecimiento de las conchas y un análisis de isótopos estables de oxígeno.

Las temperaturas del mar reconstruidas a partir de los valores isotópicos de las muestras modernas reproducen adecuadamente las variaciones de la temperatura del mar durante la vida de los especímenes analizados. Estos resultados confirman que los análisis de isótopos estables de oxígeno en conchas de la especie Patella depressa son un magnífico indicador de las condiciones climáticas actuales y pasadas.

Esta novedosa investigación tiene, además, importantes implicaciones para el análisis de conchas arqueológicas que permitirá determinar los patrones de explotación del medio marino por parte de las poblaciones humanas durante la prehistoria y el impacto que los diferentes cambios climáticos ocurridos durante el pasado tuvieron para estos grupos.

Referencia:

Asier García-Escárzaga, Igor Gutiérrez-Zugasti, Manuel R. González-Morales, Alvaro Arrizabalaga, Jana Zech, Patrick Roberts (2020) Shell sclerochronology and stable oxygen isotope ratios from the limpet Patella depressa Pennant, 1777: Implications for palaeoclimate reconstruction and archaeology in northern Spain Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology doi: 10.1016/j.palaeo.2020.110023

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo Las lapas como indicador paleoclimático de alta resolución se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Los pigmentos respiratorios de alta afinidad

- Cómo criopreservar células madre

- Cómo conservar mejor los alimentos con una iluminación inteligente

Nobel saridunen erruleta

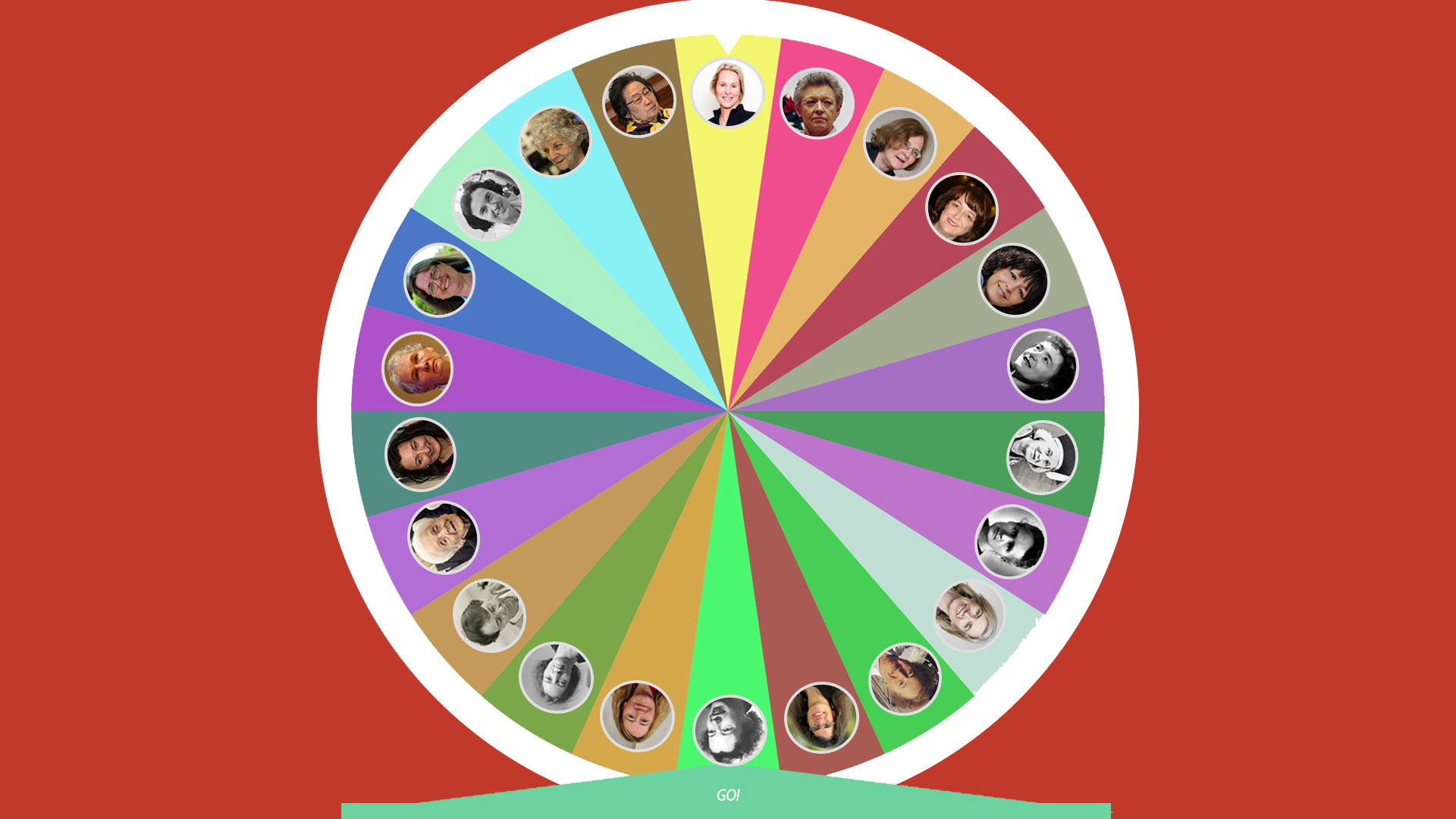

2021. urteko lehen egunerako, joko bat proposatzen dizugu. Fisika, Kimika eta Fisiologia edo Medikuntzako zientzia-diziplinetako batean Nobel saria jaso duten zientzialariei buruz dituzun ezagutzak probatzeko. Sari entzutetsu horietako bat lortu duten 22 emakumeen erruleta bat osatu dugu.

Irudia: 1901-2020 tartean Fisika, Kimika edo Fisiologia edo Medikuntzako Nobel saria jaso duten 22 emakumeak. (Argazkiak: Wikimedia Commons)Hasi aurretik, historia pixka bat

Irudia: 1901-2020 tartean Fisika, Kimika edo Fisiologia edo Medikuntzako Nobel saria jaso duten 22 emakumeak. (Argazkiak: Wikimedia Commons)Hasi aurretik, historia pixka bat

Nobel sariak 1901ean hasi ziren ematen, Fisika, Kimika, Fisiologia edo Medikuntza, Literatura eta Bakea kategorietan. Ekonomiako Nobel saria 1969an eman zuten lehen aldiz.

119 urteko ibilbidea egin dute sariek eta tarte honetan 876 aldiz eman zaie Nobel saria gizonei (guztira 873 saritu dira), 58 alditan emakumeei (guztira 57 saritu dira; Marie Curiek bi aldiz jaso zuen) eta 28 aldiz erakundeei eman zaie (25 izan erakunde sarituak).

Diziplina bakoitzari erreparatzen badiogu, 107 lagunek eta 28 erakundek jaso dute Bakearen Nobel saria, horietatik 17 izan dira emakumeak. Literaturako Nobel saridunak 117 izan dira baina bakarrik 16 emakumeak. Ekonomiako Nobel sariari dagokionez 86 izan dira saridunak, guztietatik 2 emakumeak. 222 izan dira Fisiologiako edo Medikuntzako Nobel saridunak, baina 12 izan dira emakume sarituak. 186 Kimikako Nobel sari eman dira, hauetatik 7 emakumeei. Fisikako Nobel saridunak 216 izan dira, guztietatik bakarrik 4 eman zaie emakumeei.

Fisika, Kimika eta Fisiologia edo Medikuntzako Nobel sarien 119. urteei erreparatuz gero ohartuko gara bakarrik 22 emakumeek jaso dutela saria. Portzentaje oso txikia! Emakume batek Nobel saria irabaztea erruletan jokatuz arrakasta lortzea baino zailagoa dirudi…

Zientzietako Nobel sariak, protagonistarik gabeAzpian, diziplina zientifikoetan emandako Nobel sarien zerrenda dago. Bertan, zein diziplina edo arlo, urtea eta saria emateko arrazoia ageri dira. Hurrenkera saria emandako urtearen araberakoa da. 21 sari daude, baina 22 emakumek jaso dituzte 23 aldiz.

- Fisika (1903): «Henri Becquerelek aurkitu zituen erradiazioaren fenomenoei buruzko ikerketengatik».

- Kimika (1911): «erradioa eta polonioa aurkitzeagatik, erradioa isolatzeagatik eta elementu kimiko horren izaera eta konposatuak aztertzeagatik».

- Kimika (1935): «elementu erradioaktiboen sintesiagatik».

- Fisiologia edo Medikuntza (1947): «glukogenoaren konbertsio katalitikoaren mekanismoa aurkitzeagatik».

- Fisika (1963): «geruzen egitura nuklearrarekin lotutako aurkikuntzengatik».

- Kimika (1964): «substantzia biomediko garrantzitsuen egituren X izpien tekniken bidez egindako determinazioengatik».

- Fisiologia edo Medikuntza (1977): «hormona peptidikoen erradioimmunosaioen garapenagatik».

- Fisiologia edo Medikuntza (1983): «elementu genetiko mugikorren aurkikuntzagatik».

- Fisiologia edo Medikuntza (1986): «hazkunde-faktoreen aurkikuntzengatik».

- Fisiologia edo Medikuntza (1988): «botiken bidezko tratamenduen printzipio garrantzitsuak aurkikuntzengatik».

- Fisiologia edo Medikuntza (1995): «enbrioi-garapenaren lehen etapetako kontrol genetikoari buruzko aurkikuntzengatik».

- Fisiologia edo Medikuntza (2004): «usaimen-hartzaileen eta usaimen-sistemaren antolaketari buruzko aurkikuntzengatik».

- Fisiologia edo Medikuntza (2008): «giza immunoeskasiaren birusa aurkitzeagatik».

- Fisiologia edo Medikuntza (2009): «telomerasa entzima aurkitu eta kromosomak telomeroez zelan babestuta dauden azaltzeagatik».

- Kimika (2009): «erribosomaren egituran eta funtzioan egindako ikerketengatik».

- Fisiologia edo Medikuntza (2014): «garunean posizionatzeko sistema osatzen duten zelulen aurkikuntzengatik».

- Fisiologia edo Medikuntza (2015): «malariaren aurkako terapia berrien inguruan egindako aurkikuntzengatik».

- Fisika (2018): «laserraren fisikan egindako ekarpen iraultzaileengatik eta pintza optikoen erabilera sistema biologikoetan aplikatzeagatik».

- Kimika (2018): «entzimen eboluzio gidatua garatzeagatik (ingeniaritzari aplikatua)».

- Fisika (2020): «gure galaxiaren erdian objektu supermasibo trinko bat aurkitzeagatik».

- Kimika (2020): «edizio genetikoko tekniken garapenean egindako ekarpen iraultzaileengatik».

Urteberri-eguneko erruleta prestatu dugu. Aurreko bi esteketatik edozeinetan klik eginez gero bertan aurkituko zara. Erruleta martxan jartzeko sakatu GO agindua eta biraka hasiko da. Goiko argazkien mosaikoan agertzen diren 22 zientzialarietako baten izena jasoko duzu. Horietako bakoitza diziplina, urte eta saria jasotzeko arrazoiarekin lotzen du. Eta, ohartxo bat, izen bat bilatu nahi duzun bakoitzean orria kargatu behar duzu, (sakatu F5 tekla).

Probatu zure ezagutzak! Eta, noski, behar izanez gero bilatu informazio Zientzia Kaiera blogean, bertan duzu informazio lagungarria.

Erruletaren soluzioaErantzun zuzenak ikusi nahi badituzu (eta zientzialariak nortzun diren jakin nahi baduzu), esteka honen bidez egin dezakezu.

Egileez:Marta Macho Stadler, (@Martamachos) UPV/EHUko Matematikako irakaslea da eta Kultura Zientifikoko Katedrak argitaratzen duen Mujeres con Ciencia blogaren editorea.

Uxune Martinez, (@UxuneM) Euskampus Fundazioko Kultura Zientifikoko eta Berrikuntza Unitateko Zabalkunde Zientifikorako arduraduna da eta Zientzia Kaiera blogeko editorea.

The post Nobel saridunen erruleta appeared first on Zientzia Kaiera.

La extraña capacidad de sincronizarnos

Existe en nuestro universo un planeta lleno de simetrías. El planeta da vueltas alrededor de su eje y lo hace siempre al mismo ritmo: siempre en base a periodos regulares de tiempo. Tiene su propio satélite, además, que en su órbita obstinada repite siempre los mismos movimientos, siempre en periodos regulares de tiempo. No lejos de ellos, brilla una estrella. Planeta y satélite dan vueltas a su alrededor y… ya sabéis cómo continúa esta historia: periodos regulares de tiempo.

Concierto de Año Nuevo. Fuente: Wiener Philarmoniker

Concierto de Año Nuevo. Fuente: Wiener PhilarmonikerEsto, me diréis, no parece demasiado especial. Al fin y al cabo, habitamos un universo que en tiempos de Newton se comparó con el mecanismo de un reloj. Lo singular es que este planeta está habitado. Y una vez al año, siempre que pasa por un punto determinado de su órbita, las criaturas que lo habitan realizan un ritual de lo más extraño. De repente, cientos de ellas empiezan a golpear las palmas de sus manos entre sí, todos a la vez y lo hacen… sí, en base a periodos regulares de tiempo. Es la gran celebración de la conservación del momento angular y del movimiento periódico, también conocida como Concierto de Año Nuevo.

Aunque dar palmadas al ritmo de la música pueda parecer algo trivial, se trata de una tarea enormemente compleja. Para ejecutarla, no basta con escuchar la música y reaccionar a ella. Si queremos dar las palmadas a tempo, debemos detectar los patrones subyacentes en la música y adivinar cuándo viene la siguiente pulsación. Debemos anticiparnos constantemente a lo que suena.

Desde un punto de vista computacional, por ejemplo, este problema no resulta nada sencillo. Cada año, investigadores de todo el mundo se enfrentan a este reto con nuevos y mejorados algoritmos, con el objetivo de automatizar una tarea que, como humanos, nos resulta casi trivial: dada una pieza musical, ¿dónde se sitúa el pulso?, ¿cómo sabemos cuándo “dar la palmada»? No es de extrañar que los orígenes de la investigación en este ámbito hundan sus raíces en la psicología de la música: para detectar el tempo de una grabación debemos comprender, en paralelo, cómo los humanos percibimos eso que llamamos pulso.

El problema se complica especialmente en el caso de la música clásica. Por un lado, la ausencia de una base clara de percusión (como la batería, omnipresente en otros estilos musicales), hace que sea más difícil detectar picos de energía claramente diferenciados en la señal acústica y que ayuden a marcar el ritmo. Por otro lado, es común que en este tipo de música aparezcan patrones más complejos, como cambios de compás o polirritmos que, incluso para personas con cierta formación musical, pueden resultar difíciles de desentrañar. Todo ello se agrava por el hecho de el tempo que sigue un intérprete casi nunca es constante a lo largo de una misma pieza: lo más común es que varíe de manera expresiva mediante accelerandos y ritardandos; pequeñas flexiones de esos “periodos regulares”, que nosotros identificamos sin ningún problema pero que pueden confundir a las máquinas mejor entrenadas.

A día de hoy, existen multitud de algoritmos que intentan abordar este problema con mayor o menor éxito dependiendo del estilo musical. Los que se centran en el análisis de grabaciones reales (hay otros que analizan audios midi, por ejemplo) deben enfrentarse a dos problemas diferenciados. Por un lado, la detección de los ataques musicales (las notas que tocan los instrumentos, vaya) cuyas duraciones definen el ritmo de una pieza. Por otro, la detección de patrones y relaciones jerárquicas existentes en el ritmo que permiten establecer cuál es el pulso regular subyacente. La cuestión es que para interpretar esos patrones y esas relaciones, los humanos contamos con todo un bagaje cultural que nos permite relacionar esa música con el estilo al que pertenece, su carácter, su estructura… sin esas claves, es fácil que los algoritmos detecten patrones que no son estructurales o que no puedan distinguir entre el pulso de una pieza y sus posibles múltiplos o submúltiplos. Dicho de otra manera: cuando nosotros damos palmas al ritmo de la Macarena, casi siempre lo hacemos con un pulso determinado, pero también podríamos hacerlo al doble de velocidad. Es nuestro contexto cultural (incluso nuestro conocimiento de la coreografía de la canción), lo que nos ayuda a lidiar con esa ambigüedad. El ordenador lo tiene mucho más difícil.

Resulta sorprendente que una tarea tan cotidiana, tan intuitiva y fácil para nosotros, siga eludiendo a la inteligencia artificial. El hecho es que, hasta la fecha, ningún robot ha sido capaz de batirnos en el viejo arte de dar palmadas al ritmo de la música. Quizás, si algún día viene Skynet y las máquinas a conquistarnos, podríamos retarles a bailar un tango, o, peor aún, invitarles al Concierto de Año Nuevo. Seguro que les estallaría la cabeza.

Referencias:

Graham Percival and George Tzanetakis (2014). Streamlined Tempo Estimation Based on Autocorrelation and Cross-correlation with Pulses. IEEE/ACM Trans. Audio, Speech and Lang. Proc., 22(12):1765-1776.

Frederic Font and Xavier Serra (2016). Tempo Estimation for Music Loops and a Simple Confidence Measure. In 17th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR 2016), New York, 07/08/2016.

Simon Dixon (2001). Automatic Extraction of Tempo and Beat From Expressive Performances, Journal of New Music Research, 30:1, 39-58.

Almudena Martín Castro (2017). El metrónomo de Beethoven. Modelado físico de un misterio histórico. Trabajo Fin de Grado, Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y divulgadora científica

El artículo La extraña capacidad de sincronizarnos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Teknosinaduren zantzurik ez… momentuz

Noizean behin itxaropena pizten den arren, balizko zibilizazio estralurtarren seinaleen bila ari diren zientzialariek ez dute orain arte arrakastarik lortu. Haien bilaketa, ordea, ez da antzua, besteak beste, astronomiaren alorrean ezagutza mordoa eskuratzen ari direlako.

Bai, TikTok eta halakoetan maisu zareten millennial belaunaldiko ondorengo horiek: zuen dantza birala munduaren beste punta batean zabaldu daiteke, baina zuek ez duzue unibertsoaren zaratan arakatu pijaman, zibilizazio estralurtarren aztarnen bila. Aurreko belaunaldietako asko lagun, berriz, bai. Corel Draw eta Word Perfect itxi ondoren, GeoCities-en irakurritako hori Yahoo News-en foroetan eztabaidatu ostean, i486 ordenagailua erabiltzeari utzi eta kolore biziko pantaila babeslea ateratzen zen ordenagailuan. Hori gertatzen zenean, erraza zen grafiko horiei begira lelotuta geratzea, hor artean gizadiak inoiz egin lezakeen aurkikuntzarik zirraragarrienaren bat egon ote zitekeen itxaropenaz. Horiek bai garaiak!

SETI@home proiektua zen, banatutako konputazioan lehen proiektuetako bat, eta orain modan dagoen herritar zientziaren aitzindaria. Egitasmo sinple bezain zirraragarria zen: Areciboko behatokiak unibertsotik jasotako irrati seinaleak jaso, zatitu eta horiek mundu osoko ordenagailuen bitartez analizatzea. Funtsean, duela gutxira arte martxan izan den egitasmoak teknosinadurak bilatzea zuen helburu.

1. irudia: Behatoki mota asko erabiltzen dira biosinadurak arakatzeko, baina, teknosinaduren alorrean, batez ere irrati-teleskopioak erabiltzen dira, seinale adimentsuak espektro elektromagnetikoan kodetuta egongo direlakoan. (Argazkia: NRAO/AUI/NSF, Jeff Hellerman)

1. irudia: Behatoki mota asko erabiltzen dira biosinadurak arakatzeko, baina, teknosinaduren alorrean, batez ere irrati-teleskopioak erabiltzen dira, seinale adimentsuak espektro elektromagnetikoan kodetuta egongo direlakoan. (Argazkia: NRAO/AUI/NSF, Jeff Hellerman)Oro har, Lurretik kanpo egon zitekeen biziaren bilaketan bi arlo oso desberdinak daude. Bizia bera bilatzea eta seinaleak sortzeko bezain garatutakoa den bizi adimentsua aurkitzea. Horregatik, adituek bereizten dituzte biosinadurak eta teknosinadurak. Ez da zertan filologoa izan behar ondorioztatzeko lehenek edozein bizi zantzuri egiten dietela erreferentzia, eta bigarrenek teknologia garatu baten adierazpenei.

Bietan sortzen dira, aldian-aldian, inpaktu eta polemika asko sortzen duten ikerketak. Biosinaduren alorrean, 2020an bertan Artizarrari antzemandako fosfinen afera ikustea besterik ez dago. Baina 2020. urtea teknosinaduren alorrean ere ezusteko batekin amaitu da. Lerro hauek idazteko unean, ustez Proxima Centauri izarretik ei datorren teknosinadura baten seinaleak piztu du arreta. Momentuz, horren inguruko ezer gutxi dago: The Guardian egunkariari egindako filtrazio bat eta beste hainbat hedabideetan hainbat adituk emandako informazio apurra.

Breakthrough Listen ekimenak jaso du seinalea. SETI erakundea mantentzen den arren, praktikan Breakthrough Listen da 2015etik Lurretik kanpoko zibilizazioen zantzuen bila ari den ekimena, antzeko asmo handiko beste helburu dituen Breakthrough Initiatives erakundearen baitan. Australian kokatuta dagoen Parkes behatokian jaso zuten irrati seinalea 2019an 980 MHz-eko bandan, eta printzipioz gizakiek bidalitako espazio ontziek transmititzen ez duten bandan legoke. Seinale bakarra izan omen da, eta ez dirudi inolako informaziorik kodetuta duenik. Baina ikusi omen dute frekuentzian aldaketak badirela, eta, zabaldutako informazio apurraren arabera, horrek exoplaneta baten lurrazaletik transmititzen deneko adierazle izan zitekeen. Dena dela, azken hau ez dirudi oso argudio indartsua: momentuz astronomoek dakitenagatik, eta gure bizi estandarren arabera, Proxima Centauriren inguruan dauden bi exoplaneten artean bizia mantentzeko moduko aukera gutxi daude, batez ere izar hori nano gorri bat delako, eta halakoek X izpien erradiazio indartsua sortu ohi dutelako.

Hortaz, eta blog honen filosofiari jarraiki, oinarri sendoagoren bat egon arte ez dugu horretan gehiegi sakonduko. Hau irakurtzen duzun dataren arabera, baliteke dagoeneko seinale horren jatorria argituta egotea. Seguruenera, eta tamalez, positibo faltsu bat izango da, Lurretik bertatik eragindako interferentziaren bat edo; baina, tira, inoizko albisterik harrigarriena izateko itxaropena da galtzen den azkena.

Hirugarren aukera bat dago: oraindik ezagutzen ez dugun fenomeno astronomiko baten adierazpena izatea. Eta hau da, momentuz, SETI bezalako proiektuek zientziari egin dioten ekarpenik handiena. Horren adibiderik argiena da pulsarren aurkikuntza. Aurrenekoz behatu zituenean, Jocelyn Bell Burnell astrofisikaria ez zen Lurretik kanpoko teknologia bilatzen ari, baina hain maiztasun zehatzarekin errepikatzen zen fenomenoaren atzean ezinbestean adimen bat egon behar zela pentsatu zuen. Horregatik, topatutako lehen pulsarraren ezizena LGM-1 izan zen, atzean Little Green Men batzuk egon zitezkeelakoan.

2. irudia: Proxima Centauri izarretik omen dator aurkitutako seinalea. Haren inguruan orbitatzen duen Proxima b planetan biziak aurrera egitea zaila izango litzateke, izarrak erradiazio mordoa isurtzen duelako. Beti ere, gure bizi estandarren arabera. Irudian, planeta horren irudikapen artistikoa. (Irudia: ESO/M. Kornmesser)

2. irudia: Proxima Centauri izarretik omen dator aurkitutako seinalea. Haren inguruan orbitatzen duen Proxima b planetan biziak aurrera egitea zaila izango litzateke, izarrak erradiazio mordoa isurtzen duelako. Beti ere, gure bizi estandarren arabera. Irudian, planeta horren irudikapen artistikoa. (Irudia: ESO/M. Kornmesser)Oinarrizko zientziarekin gertatu ohi den moduan, sektore batzuek ez dute begi onez ikusten SETI bezalako proiektuetan baliabideak jartzea, baina halako zereginetan daudenek behin baino gehiagotan erakutsi dute bilaketa horren balioa. Adibidez, 2020ko ekainean, Breakthrough Listenek Exotica katalogoa argitaratu zuen, teknosinaduren atzean egindako bilaketan ezaugarritako objektuen katalogoa. Gida baten antzera, mota guztietako 700 bat objektu mota bildu dituzte bertan. Bere garaian pulsarrak guztiz exotikoak ziren modu berdinean, hemen ere unibertsoaren aniztasunaren erradiografia osatu bat jarri dute mahai gainean.

Katalogoak lau kategoria biltzen ditu. Lehenik eta behin, prototipoak daude, unibertsoan ezagutzen den objektu mota bakoitzeko adibide bat. Superlatiboak dira muturreneko ezaugarriren bat dituztenak, hala nola planetarik beroenak edota dentsitate handiena duten galaxiak. Anomalien alorrean oraindik azalpen argirik ez duten fenomenoak sailkatu dituzte. Tabbyren izarra edota Oumuamua izarrarteko objektua jarri dituzte adibidetzat. Azkenik, kontrolerako hainbat objektu ere sartu dituzte katalogoan, hasiera batean emaitza positiborik emango ez dutela diruditenak.

Ezagutza eskuratzeaz gain, halakoetan ere bizi adimentsua aurkitzeko aukera berriak zabaltzen direla aldarrikatu dute egileek. Argudiatu dutenez, askotan antropozentrismotik abiatutako aurreiritziek eragin dezakete guretzat bizigarri ez diren eremuetan ez begiratzea, bizia bertan ezinezkoa delakoan. Exoplaneten adibidea jarri dute. Diotenez, gaur ezagutzen ditugun exoplaneta asko eta asko begiratzeko aproposak ez ziruditen eremuetan daude.

Baina batek daki zer ezaugarri izango dituen oraindik ezagutzen ez dugun bizi horrek. Gainera, gero eta gehiago ari da zabaltzen ideia bat: gure muga biologikoak direla eta, gizakiok nekez gainditu ahal izango ditugu izar batetik bestera bidaiatzeko behar diren distantzia itzelak, eta agian horregatik izarrarteko lehen bidaiariak gizakiak sortutako adimen artifizialean oinarritutako izakiak izango dira. Balizko beste zibilizazioek antzeko zerbait garatu zezaketen. Noski, horrek biderkatzen ditu bizia sustengatzeko moduko ingurumenak egotea, baina agian aurkituko duguna ez da espero genuena. Pentsa, izaki berdeak aurkitu beharrean, Siri edo Alexa moduko adimen garatuak.

Hortaz, argi dago unibertsoak esaten digunari adi jarraitu beharko dugula, bai Lurretik kanpoko bizia bilatzeko zein munduaren beraren inguruan gehiago ikasteko. Beste egun baterako eztabaida da ea gizakiok nahita bidali behar ote ditugun mezuak, SETI aktiboa edo METI moduko egitasmoen bidez. Horren kontra daudenek The Dark Forest edo Baso Ilunaren argudioa erabiltzen dute, Liu Cixin idazleak idatzitako trilogia baten izenburuetako batean abiatuta. Horren arabera, unibertsoan diren zibilizazioek jakin badakite beste zibilizazio batzuek akabatuak izan daitezkeela, eta hobe dutela isilik mantentzea, arreta gehiegi erakarri gabe.

Hori litzateke, gainera, Fermiren paradoxari emandako erantzun sinple bezain atsekabea. Liu-ren trilogian gauzak zeharo konplikatzen dira, Alpha Centauri sistematik etorritako mehatxu batean gauzatuta. Baina fikzio horretan beldurgarriena ez da estralurtarren jardun maltzurra, gizateria akabatzeko plan horretan gizaki askok estralurtar horiekin modu aktiboan kolaboratzen dutela baizik. Larriena da lehen kontuak zientzia fikzio hutsa dirudiela, baina hori baino sinesgarriagoa dela gizateriaren kontra eta estralurtarren alde arituko diren lagun mordoa irudikatzea. Eta… tira, munduaren amaiera TikTok batean jasotzeko kapazak izango dira, gainera.

Erreferentzia bibliografikoa:Lacki, Brian C. et al. (2020). One of Everything: The Breakthrough Listen Exotica Catalog. Preprint. arXiv:2006.11304

Egileaz:Juanma Gallego (@juanmagallego) zientzia kazetaria da.

The post Teknosinaduren zantzurik ez… momentuz appeared first on Zientzia Kaiera.

A vueltas con el origen del ajedrez

Para celebrar que esta es mi entrada número doscientos en la sección Matemoción del Cuaderno de Cultura Científica, voy a recurrir a un clásico de la divulgación de las matemáticas, la leyenda del origen del ajedrez.

La relación entre ajedrez y matemáticas ha sido siempre muy fructífera. Problemas clásicos como el recorrido del caballo sobre el tablero de ajedrez o el problema de las ocho reinas, entre otros, fueron estudiados por grandes matemáticos como Carl F. Gauss, Leonhard Euler, Abraham de Moivre o Adrien-Marie Legendre. Así mismo, muchos matemáticos recreativos como Lewis Carroll, W. W. Rouse Ball, Henry E. Dudeney, Sam Loyd, Édouard Lucas, Raymond Smullyan o Martin Gardner, se apasionaron con este juego, incluso fueron grandes jugadores, e inventaron interesantes rompecabezas matemáticos y juegos de ingenio sobre el tablero de ajedrez.

Retrato de jugadores de ajedrez (1911), del artista francés Marcel Duchamp (1887-1968)

Retrato de jugadores de ajedrez (1911), del artista francés Marcel Duchamp (1887-1968)Realmente, se desconoce cuál es el origen del ajedrez. Sabemos que fue introducido en Europa por los árabes, que lo habían aprendido de los persas, pero a ellos les pudo llegar tanto de la India, como de China. Su origen, tan remoto en el tiempo, ha propiciado que existan muchas leyendas, una de ellas relacionada con las matemáticas.

En esta, se atribuye su invención al brahmán hindú Sissa ben Dahir, que presentó el juego al rey Shirham de la India. Este, en agradecimiento, quiso premiar al brahmán y le pidió que fuese él mismo quien escogiera la recompensa por tan maravillosa invención. El brahmán solicitó que se le pagase en trigo. Un grano de trigo en pago por la primera casilla del tablero de ajedrez, dos granos por la segunda casilla, 4 por la tercera, 8 por la cuarta, … y así sucesivamente, doblando en cada casilla la cantidad de trigo de la casilla anterior. Al monarca le sorprendió la modestia de semejante petición, por lo que dio orden a sus ministros de que le fuera inmediatamente pagada esa cantidad de trigo.

Días más tarde, el rey enfadado al enterarse de que el brahmán aún no había sido pagado, mandó llamar a sus ministros. Estos le informaron de que había un problema… ¡¡El rey no tenía tal cantidad de trigo!!

Fotograma del hermoso trabajo audiovisual de Cristobal Vila titulado Inspirations (2012), que podéis ver en la página web Etérea Estudios, en el que se muestra la idea de los granos de trigo que hay en las primeras casillas del tablero de ajedrez

Fotograma del hermoso trabajo audiovisual de Cristobal Vila titulado Inspirations (2012), que podéis ver en la página web Etérea Estudios, en el que se muestra la idea de los granos de trigo que hay en las primeras casillas del tablero de ajedrez

La cuestión es entonces la siguiente:

¿Cuánto trigo había solicitado exactamente el brahmán?

Veámoslo. Serían, en la primera casilla 1, en la segunda el doble 2, en la tercera el doble 22 = 4, es decir, es la suma de las potencias de 2, desde la potencia 0 (2 elevado a 0 es 1) hasta la 63 (hay 64 casillas y hemos empezado por 20), es decir,

1 + 2 + 22 + 23 + … + 263 (granos de trigo).

Como se observa, la suma de una progresión geométrica, de factor de progresión 2. En matemáticas tenemos una sencilla fórmula para calcular esta suma, que nos dice que esta suma es igual a

264 – 1 = 18.446.744.073.709.551.615,

es decir, más de 18 trillones de granos de trigo.

Pero la cuestión es saber si dicha cantidad de trigo es realmente grande o no, y en caso de serlo, cuánto de grande puede ser.

Si tomamos como cierta la estimación de que hay 15 millones de granos de trigo por metro cúbico, la cantidad solicitada por el brahmán equivale aproximadamente a un billón 230 mil millones (1.230.000.000.000) de metros cúbicos. Si tuviésemos que almacenarla en un silo, este podría tener, por ejemplo, uno de los siguientes tamaños:

i) un silo con una base que fuese igual a la superficie de todo el territorio histórico del País Vasco (que incluye las siete provincias o herrialdes, a saber, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Navarra, en España, y Lapurdi, Zuberoa y la Baja Navarra, en Francia), que es de 20.664 km2, y que tendría ¡¡¡una altura de casi 60 metros!!!;

ii) o un silo que tuviera una base con la superficie de toda la Península Ibérica (580.000 km2) y que tendría una altura de más de 2 metros; en conclusión, un silo enorme.

Mural Cuarteto de Agricultores (2015), pintado sobre un silo, del artista Guido Van Helten, uno de los murales sobre silos de la ruta artística Silo Art Trail de Australia. Imagen de Destino infinito.

Mural Cuarteto de Agricultores (2015), pintado sobre un silo, del artista Guido Van Helten, uno de los murales sobre silos de la ruta artística Silo Art Trail de Australia. Imagen de Destino infinito.Pero sigamos pensando un poco en el trigo que el rey Shirham tenía que entregar al brahmán y preguntémonos:

¿Había alguna posibilidad de que el rey pudiese conseguir tal cantidad de trigo?

Según la base de datos (FAOSTAT) de la FAO, es decir, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la producción mundial de trigo en 2017 (último año con datos recogidos) fue de 771.718.589 toneladas de trigo. Luego, para poder calcular las toneladas que tenía que pagar el rey Shirham, necesitamos saber cuánto pesa el trigo. Ese dato nos lo da lo que se conoce como peso específico, la cantidad de kilos por hectolitro (0,1 metros cúbicos), del trigo. Aunque existen variaciones (en función de los tipos de trigo y otros factores), podríamos fijar una cantidad aproximada de 800 kilos de trigo por metro cúbico. Por lo tanto, los, más o menos, un billón 230 mil millones (1.230.000.000.000) de metros cúbicos, pesarían del orden de 984 mil millones (984.000.000.000) de toneladas.

Por lo tanto, si la producción de 2017 era de unos 780 millones de toneladas, se necesitarían unos 1.250 años de producción de trigo (del tamaño de la producción de 2017) en todo el mundo para pagar la deuda.

Pero está claro que la producción en aquel tiempo era muchísimo menor. Si tomamos como referencia la producción mundial de trigo en el siglo XIX, que era menor que 100 millones de toneladas, pero en cualquier caso mucho mayor que en la época de la leyenda, se necesitarían, como mínimo, unos 10.000 años con toda la producción mundial para cubrir la demanda de Sissa ben Dahir. Si tenemos en cuenta que el ser humano empezó a cultivar el trigo, más o menos, hacia el 9.500 a.c., y que entonces la producción era mínima, es posible que toda la producción de trigo de la historia no fuese suficiente para pagar el precio de la invención del ajedrez.

Pan (1949), de la artista ucraniana Tatiana Yablonskaya

Pan (1949), de la artista ucraniana Tatiana YablonskayaSorprendente, ¿no? Pero démosle una vuelta de tuerca más a la historia:

¿Cuánto tiempo tardaría uno de los sirvientes del rey Shirham en contar la deuda de granos de trigo (suponiendo claro que los tuviese y que contase a una velocidad de un grano por segundo)?

El tiempo que se tarda es de nuevo más de 18 trillones de segundos. Teniendo en cuenta que hay 31.557.600 segundos en un año, nuestra cantidad es más de 584 mil millones de años. Los físicos que estudian el origen del universo (el Big Bang) estiman que este se produjo hace 15 mil millones de años y que, según la teoría vigente sobre la evolución del universo, puede que este dure todavía entre 10 y 15 mil millones de años… luego realmente no existe el tiempo para poder contar directamente, una sola persona, esa cantidad de granos de trigo… Bueno, toda la población mundial actual, unos 7.800 millones de personas, tardaríamos del orden de 75 años entre todos.

Juego de damas, de la artista canadiense Liane Abrieu. Imagen de la página web de la artista

Juego de damas, de la artista canadiense Liane Abrieu. Imagen de la página web de la artistaComo decíamos al principio de esta entrada, existen muchos problemas matemáticos y juegos de ingenio que tienen como base el ajedrez, ya sea solo el tablero, o también las piezas del juego. Para terminar esta entrada me gustaría recordar unos pocos de estos juegos para que puedan divertirse “jugando” las personas que así lo deseen.

Problema 1: Dado un tablero de ajedrez, 8 x 8, del que eliminamos dos casillas opuestas de las esquinas (por ejemplo, pongamos en ellas dos peones), ¿es posible recubrir este tablero con fichas de dominó (suponiendo que estas fichas tienen el tamaño de dos casillas)?

Este problema es un clásico que aparece en muchos libros de pasatiempos matemáticos. Es interesante como ejemplo de problema que no tiene solución y hay que buscar un razonamiento que explique el motivo por el cual no existe tal solución.

Problema 2: Si se consideran ahora triominós, que son fichas con tres casillas, pero en forma de L. No puede rellenarse el tablero 8 x 8 con estas fichas, puesto que 64 no es divisible por 3. Sin embargo, si eliminamos una casilla del tablero (por ejemplo, poniendo un peón), ¿será posible recubrir este tablero?

Este es un interesante problema sobre el que podéis leer en la entrada del Cuaderno de Cultura Científica titulada Embaldosando con L-triominós (un ejemplo de demostración por inducción).

Problema 3 (el recorrido del caballo): Utilizando la pieza del caballo, con su particular movimiento en el ajedrez, realizar un recorrido por todas las casillas del tablero, sin repetir casilla.

Este es un problema clásico. Puede leerse sobre el mismo en el libro Del ajedrez a los grafos, la seriedad matemática de los juegos, así como en muchos otros textos. Y otro problema clásico y estudiado por grandes matemáticos es el siguiente.

Problema 4 (las ocho reinas en el tablero de ajedrez): Colocar ocho reinas en el tablero de ajedrez de manera que ninguna de las reinas se vea amenazada por las otras siete.

Puede leerse sobre este problema en el libro Recreaciones Matemáticas, de Édouard Lucas.

Ajedrez 12 (2007) de la artista rusa Agatha Belaya. Imagen de la página web de la artista, donde encontraréis más pinturas relacionadas con el ajedrez

Ajedrez 12 (2007) de la artista rusa Agatha Belaya. Imagen de la página web de la artista, donde encontraréis más pinturas relacionadas con el ajedrez

El juego del ajedrez (1944), de la artista y escritora estadounidense Dorothea Tanning (1910-2012)

El juego del ajedrez (1944), de la artista y escritora estadounidense Dorothea Tanning (1910-2012)

Bibliografía

1.- Raúl Ibáñez, Del ajedrez a los grafos, la seriedad matemática de los juegos, El mundo es matemático, RBA, 2015.

2.- Georges Ifrah, Historia universal de las cifras, Ensayo y pensamiento, Espasa, 2002 (quinta edición).

3.- Antonio J. Durán (idea), Vida de los números, textos de Antonio J. Durán, Georges Ifrah, Alberto Manguel, T ediciones, 2006.

4.- Édouard Lucas, Recreaciones Matemáticas, vol. 1 – 4, Nivola, 2007, 2008.

5.- Miodrag S. Petrovic, Famous Puzzles of Great Mathematicians, AMS, 2009.

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de la Cátedra de Cultura Científica

El artículo A vueltas con el origen del ajedrez se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El origen de la escritura de los números

- El origen poético de los números de Fibonacci

- ¿Jugar al ajedrez te hace más inteligente? Un vistazo a las pruebas

Artikoko animalien jokabide-aldaketa, klima-aldaketa dela eta

Dakigunez, klima-aldaketa prozesu global bat da, Lurrari osotasunean eragiten diona. Badaude lurralde batzuk ordea, non aldaketa hauek azkarragoak eta nabariagoak diren. Eremu hauetako bat ba hain zuzen, Artikoa. Bertan, joera batzuk nabarmendu dira jada klima-aldaketaren eraginez, hala nola neguko tenperaturen igoera, eremu batzuetako izotz gabezia eta udaberriko elurraren urtze aurreratua. Lurralde Artikoa, besteak beste, animalia migratzaile askoren behin-behineko bizilekua da eta haiek ere, klima-aldaketaren efektuak sumatzen hasi dira, bai eta beren jokabideak aldatzen ere.

1. irudia: Arctic Animal Movement Archive (AAMA) datu-basean oinarrituta, kasu-azterlanen bidez klima-aldaketak animaliengan duen eragina dokumentatu dute ikertzaileek. Batez ere, migrazioan, ugalketan eta egokitze erantzunetan sortarazitako aldaketak bildu dituzte. (Argazkia: Victor ADAM – erabilera publikoko irudia. Iturria: pixabay.com)

1. irudia: Arctic Animal Movement Archive (AAMA) datu-basean oinarrituta, kasu-azterlanen bidez klima-aldaketak animaliengan duen eragina dokumentatu dute ikertzaileek. Batez ere, migrazioan, ugalketan eta egokitze erantzunetan sortarazitako aldaketak bildu dituzte. (Argazkia: Victor ADAM – erabilera publikoko irudia. Iturria: pixabay.com)Animalia migratzaileen jokabide-aldaketak, haien aldaketa fenologikoak aztertuz antzematen dira. Fenologia hitzak zera adierazi nahi du: faktore klimatiko eta izaki bizidunen bizi-zikloen arteko erlazioa. Izan ere, animalia migratzaile bakoitzak bizi-ziklo berdingabe eta zehatza izaten du, eta aldaketa fenologiko txikienak ere eragin ikaragarria izan lezake espezie migratzaile baten bizi-zikloan. Aldaketa fenologiko hauek duten eragina dokumentatzeko eta aztertzeko, alabaina, hamarkada askotako datuak behar dira, Artiko osoa estaltzen dutenak eta maila trofiko askotarikoak, denboran zehar eta eremu zabalean gertatzen diren aldaketak baitira.

Funtzio hau betetzeko sortu da, zehazki, Artikoko Animalien Mugimenduen Artxiboa (AAMA, ingeleseko sigletan). Ehun eta hogeita hamar ikertzailek baino gehiagok parte hartu dute proiektu paregabe honetan eta espresuki Artikoko animalien jarraipenerako den bilduma bat sortu dute, animalia itsastar nahiz lehortarren datuak bilduz. Movebank mundu mailako datu-basearen parte izatera iritsi da. Artikoko animalien inguruko azterketara dago bideratuta, noski, baina bere barruti geografikoak barne hartzen ditu gainera eremu azpi-artiko batzuk, hala nola taiga edo baso boreala. Bilduma honek baditu bere aurrekariak hala ere, besteak beste IOOS-ATN, IMOS, OBIS-SEAMAP eta RAATD datu-baseak, itsas ekologiaren inguruko ezaguera eskaintzen dutenak. Animalia lehortarren mugimenduaren inguruko datu-baseak ordea, oso gutxi dira eta erregio edo taxoi jakin batean soilik zentratzen dira. Gaur egun, AAMA bildumak 86 espezie ezberdinen jarraipena egiten du 1991 urtetik aurrera. Bilduma hori erabiliz, Artikoko hiru kasu espezifikoren fenologia aztertu da, klima-aldaketa espezie hauetan izaten ari den eragina aztertzeko.

Migrazioa, ugalketa eta egokitzapena aztergaiIkertutako espezieetako bat arrano beltza izan da (Aquila chrysaetos). Espezie horretako indibiduoen migrazioa udaberrian jazotzen da, iparralderantz egiten baitute hegan arrautzak erruteko leku apropos baten bila. Hegazti hauen ugalketarako eremura iristeko garaiak konparatu dira denboran zehar, 1993tik 2017rako datuak erabiliz. Harrigarria izan da aurkikuntza: urtero zertxobait lehenago iristen dira arrano beltzak beren helmugara, elurra lehenago urtzen baita. Gainera, adin ezberdinetako hegaztien artean desberdintasun nabariak ageri dira, hegazti gazteak lehenago iristen baitira ugalketa eremura hegazti helduak baino. Hau adin ezberdinetako indibiduoen arteko lehiaren ondorio dela ondorioztatu dute ikertzaileek, gazteek helduen aldean abantaila izango baitute bertan lehenago kokatzeagatik.

Fenologiarekin zerikusia duen beste prozesu bat erditze garaia da, populazio basatien demografian eragin handia baitu eta aldaketa klimatikoekiko erantzunak erakuts baititzake. Ugaztun askorentzat, haurdunaldi amaiera eta eradoskitze amaieraren arteko garaian gertatzen da energia-eskari handiena eta, horregatik, landarediaren garai gorenarekin erregulaturik dago. Azterketa honetarako karibu espeziea aztertu zen, Ipar Amerikako gune boreal eta Artikoetan bizi den ugaztun belarjalea. Ehunaka karibu indibiduoren erditze garaiak konparatu dira 2000 urtetik 2017 urtera bitartean eta oso emaitza interesgarriak lortu zituzten: iparraldean bizi diren karibuek erditze garaiak aurreratu dituzte urteak joan ahala baina ez da joera berdina ikusi hegoalderago bizi diren populazioetan. Ikerketa honek karibuen klima-aldaketarekiko erantzunaren lehenengo ebidentzia erakutsi du.

2. irudia: Artikoko fenologian gertatzen diren aldaketek hainbat desafio eragiten die espezie migratzaileei. (Argazkia: Menke Dave – erabilera publikoko irudia. Iturria: pixnio.com)

2. irudia: Artikoko fenologian gertatzen diren aldaketek hainbat desafio eragiten die espezie migratzaileei. (Argazkia: Menke Dave – erabilera publikoko irudia. Iturria: pixnio.com) Azkenik aipatzeko, fenologiarekin zerikusia duen beste prozesu bat eguraldi aldaketen aurrean energia aurrezteko jokabideak gauzatzea da. Hau da, ikertzaileen aurreikuspenen arabera, animaliak gehienak gutxiago mugitzen dira egunean zehar neguan udan baino, energia aurrezteko mekanismo moduan. Ikerketa honetarako, bi espezie belarjale (karibua eta altzea) eta hiru haragijale (hartz beltza, grizzly hartza eta otsoa) aztertu dira 1998 eta 2019 urteen artean. Aztertu ahal izan dutenez, esperotako emaitza lortu da; hau da, murriztu egiten da, oro har, animalien mugimendua neguan udarekin konparatuta. Alabaina, ustekabeko patroi bat ere ageri da lortutako datuetan. Izan ere, azken urteetako tenperatura-igoeren eraginez, karibuak eta altzeak beren egunean zeharreko aktibitatea handitu dute, baina kontrakoa gertatzen ari da harraparien kasuan. Klima-aldaketarekiko erantzun asinkroniko honek eragin ikaragarria izan dezake maila trofiko ezberdinetako espezieen arteko elkarrekintzetan, hala nola harrapari eta harrapakinen arteko topaketetan, elikatze-arrakastan nahiz energia-gastuetan. Beste modu batera esanda, erantzun hauek ondorio demografiko oso larriak izan ditzake, bai harrapari bai harrapakinentzat.

Beraz, erakutsi duen moduan, AAMA bildumak konponbide ezin hobea eskaintzen du Artikoko hainbat animaliaren datuak bildu eta partekatzerako garaian. Erreferentzia eta iturri aparta da animalien distribuzio-aldaketak aztertzeko eta oso baliagarria suertatuko da, ziur, datozen urteetan. Izan ere, fenologian gertatzen ari diren aldaketak erronka bilakatu dira espezie migratzaileentzat. Hainbat espezierentzat hain garrantzitsuak diren erditze garai edo elikatze-ibilbideak abiada bizian ari dira aldatzen eta honek guztiak, dudarik gabe, Artikoko animalien bizitza aldatuko du etorkizunean.

Erreferentzia bibliografikoak:Davidson, S.C., Bohrer, G., Gurarie, E., LaPoint, S., Mahoney, P. S., Boelman, N. T., Hebblewhite, M., et al. (2020). Ecological insights from three decades of animal movement tracking across a changing Arctic. Science, 370 (6517), 712–715. DOI: 10.1126/science.abb7080

Gilg, O., Kovacs, K. M., Aars, J., Fort, J., Gauthier, G., Grémillet, D., Bollache, L. (2012). Climate change and the ecology and evolution of Arctic vertebrates. Annals of the New York Academy of Sciences, 1249 (1), 166–190. DOI: 10.1111/j.1749-6632.2011.06412.x

Egileaz:Irati Diez Virto Biologian graduatu zen UPV/EHUn eta unibertsitate bereko Kultura Zientifikoko Katedrako kolaboratzailea da.

The post Artikoko animalien jokabide-aldaketa, klima-aldaketa dela eta appeared first on Zientzia Kaiera.

Historia del radio terrestre

El filósofo y matemático griego Tales de Mileto creía que la Tierra era un disco flotando en un mar de agua. Para su discípulo Anaximandro la Tierra era un cilindro, con la ecúmene (el mundo habitado) en una de sus tapas planas. Sin embargo, los antiguos griegos terminaron descubriendo que la Tierra tiene forma esférica. Una vez conocida la forma del planeta el siguiente paso fue saber cuál era el tamaño de nuestro planeta y para ello los griegos realizaron algunas estimaciones, utilizando la geometría, del perímetro terrestre. La medición griega más famosa, y certera, del perímetro de la Tierra se debe al polímata griego Eratóstenes de Cirene. Pero fue el astrónomo persa Al-Biruni quien desarrolló un método más preciso aplicando ecuaciones trigonométricas al ángulo formado entre el pico de una montaña y un plano situado a sus pies. De esa manera calculó que el radio terrestre media 6339.9 km, 17 km menos de lo que en realidad tiene.

Los vídeos de Historias de la Ciencia presentan de forma breve y amena pasajes de la nuestra historia científica y tecnológica. Los vídeos, realizados para la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU, se estrenan en el programa de ciencia Órbita Laika (@orbitalaika_tve), los lunes a las 22:00 en la 2 de RTVE.

El artículo Historia del radio terrestre se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:El neutrino

Durante la toma de esta fotografía de un eclipse total de sol, los neutrinos procedentes del Sol atravesaron la Luna, la cámara, la fotógrafa y el planeta sobre el que esta estaba sin inmutarse. Foto: karen kayser / Unsplash

Durante la toma de esta fotografía de un eclipse total de sol, los neutrinos procedentes del Sol atravesaron la Luna, la cámara, la fotógrafa y el planeta sobre el que esta estaba sin inmutarse. Foto: karen kayser / UnsplashLa descripción de la desintegración beta en términos de la transformación de un neutrón en el núcleo es parte de una de las historias más fascinantes de la física moderna: la predicción y el eventual descubrimiento de las partículas llamadas neutrino y antineutrino.

Los estudios cuantitativos de las relaciones energéticas en la desintegración beta durante las décadas de 1920 y 1930 plantearon una cuestión difícil y seria. Se idearon métodos para determinar el cambio de energía en un núcleo durante la desintegración beta. Según el principio de conservación de la energía, la energía perdida por el núcleo debe ser igual a la energía transportada por la partícula beta; pero las energías cinéticas medidas de las partículas beta tenían una amplia gama de valores medidos, todos menores que la cantidad de energía perdida por el núcleo. Es decir, parte de la energía perdida por el núcleo parecía haber desaparecido.

Las mediciones realizadas en una gran cantidad de emisores beta indicaron que, en promedio, aproximadamente dos tercios de la energía perdida por los núcleos con desintegración beta parecían desaparecer. Los intentos de encontrar experimentalmente la energía que faltaba fallaron. Por ejemplo, se pensó que esta energía podría ser transportada por rayos gamma; pero estos rayos gamma no se pudieron detectar experimentalmente. El principio de conservación de la energía parecía violarse en la desintegración beta. Se encontraron discrepancias similares en las mediciones del momento del electrón emitido y el núcleo desplazado.

Como en el caso de los experimentos que llevaron al descubrimiento del neutrón, la comunidad física se esforzó mucho en encontrar una alternativa a la posibilidad de aceptar un fracaso de los principios de conservación de la energía y el momento. Estas y otras consideraciones relacionadas llevaron a Wolfgang Pauli a sugerir que otra partícula, que hasta ese momento había pasado inadvertida, se emite en la desintegración beta junto con el electrón, y que esta partícula es la que porta la energía y el momento que faltan.

Esta partícula hipotética no podía tener carga eléctrica, porque la carga positiva del protón y la carga negativa de la partícula beta juntas son iguales a la carga cero del neutrón original. El balance masa-energía en la desintegración del neutrón apuntaba a que la masa en reposo de la partícula de Pauli debería ser muy pequeña, mucho más pequeña que la masa de un electrón y posiblemente incluso cero. La combinación de carga eléctrica cero y masa cero o casi cero haría que la partícula fuera extremadamente difícil de detectar.

Enrico Fermi llamó a esta partícula hipotética neutrino [1]. Fermi construyó un modelo de la desintegración beta basado en la sugerencia de Pauli, en el que un neutrón se desintegra en un protón, un electrón y un neutrino, aquí representado por la letra griega nu (ν):

![]()

Este modelo describía adecuadamente los hechos conocidos de la desintegración beta. A partir de 1934, mientras la difícil búsqueda de su verificación experimental aún estaba en curso, el neutrino fue aceptado como una partícula «real» por dos razones, ambas teóricas [2]: salvaba el principio de conservación de la energía en la desintegración, y podía ser utilizado con éxito tanto para describir el resultado de los experimentos de desintegración beta como para predecir los resultados de nuevos experimentos.

Se hicieron muchos intentos infructuosos para detectar neutrinos durante 25 años. Finalmente, en 1956, se detectaron neutrinos en un experimento utilizando el flujo extremadamente grande de neutrinos que sale de un reactor nuclear. La detección de neutrinos es un proceso indirecto que consiste en detectar los productos de una reacción provocada por un neutrino. La reacción utilizada fue una desintegración beta inversa, la producción de un neutrón a partir de un protón. Debido a que el encuentro apropiado de un protón, un electrón y un neutrino en el mismo lugar y al mismo tiempo es un evento extremadamente improbable [3] y el neutrón resultante es difícil de detectar, «atrapar» los neutrinos requerió de una trampa muy elaborada y sensible. Una vez más, la fe en el principio de conservación de la energía se había justificado.

Notas:

[1] En castellano el diminutivo de neutro sería neutrito, en italiano de neutro, neutrino.

[2] En abierta contradicción con los que hablan de “el método científico” como algo único, lo identifican con el método hipotético-deductivo y hacen de la falsación el centro del mismo. La ciencia se basa en actitudes científicas, lo que implica el uso de los métodos que sean menester en cada caso, como este. Véase a este respecto nuestra serie La tesis de Duhem-Quine.

[3] Tanto es así que los neutrinos pueden atravesar toda la Tierra sin alterarse lo más mínimo. De hecho, ahora mismo tu cuerpo está siendo atravesado por neutrinos sin que produzcan efecto alguno.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo El neutrino se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Covid-19aren txertoa, lorpen zientifiko handiena

2020ko abenduaren 27an, legezko arduradun gisa, baimena sinatu nuen aitari koronabirusaren txertoa emateko. Ekintza ñimiño hori giltza da egoitza batean bizi den 86 urteko adineko pertsona batengan duela ia urtebete hasi zen prozesu bat burutu dadin. Prozesu hori, gehiegikeriarako beldurrik gabe, benetako gaitasun zientifikotzat har daiteke, seguruenik, historiako lorpen zientifikorik handiena.

Oraindik ez da azken helburua lortu. Mehatxuz betetako bide luzea geratzen da aurretik. Milaka milioi pertsonak txertoa hartu behar dute, eta zailtasunak sor daitezke oraindik. Badira, arrazoi desberdinengatik, ez txertatzea edo itxarotea nahiago dutenak. Oraindik ez dakigu txertoa hartuko dutenen zenbatekoa eta noiz iritsiko den planetako azken txokoetara. Oraindik ez dakigu zenbat denbora beharko den beharrezkoak diren milaka milioi dosia ekoizteko, ezta txertoa hartu baino egun edo aste batzuk lehenago hil edo gaixotuko diren milaka pertsonak ere. Ez dakigu etorkizunean agertu litezken SARS-CoV-2 birusaren aldaera genetikoek, txertoen eraginari aurre egiteko gai izango diren ere. Ez dakigu, halaber, txertoak hartzen dituztenak babesteaz gain beste batzuk kutsatzea eragotziko duten. Eta, azkenik, ez dakigu albo-ondorio garrantzitsurik izango duten milioika pertsona txertatzean. Mehatxu horietako bakar batek ere, ordea, benetakoak izanda ere, ezin du lausotu 2021eko lehen hilabeteetan milioika pertsonak txertoa jartzeak dakarren lorpena, eskaini ahal diren berme handienekin, gizateriak mende batean izan duen pandemia txarrena hasi eta urtebetera.

1. irudia: Erizain bat covid-19aren txertoa izan daitekeen dosi bat eskuetan duela. (Argazkia: Fernando Zhiminaicela – erabilera publikoko irudia. Iturria: pixabay.com)

1. irudia: Erizain bat covid-19aren txertoa izan daitekeen dosi bat eskuetan duela. (Argazkia: Fernando Zhiminaicela – erabilera publikoko irudia. Iturria: pixabay.com)Dimentsioak kontuan izanda, eta ez egitasmoaren izaeragatik edo helburuengatik, lorpen honen bi aurrekari aipa ditzakegu. Lehenengoa Manhattan proiektua da. Urte gutxiren buruan, bonba atomikoa izateko aukera eman zien iparramerikarrei. Bere garapenean (1942-1947) 130 000 pertsona egon ziren inplikatuak eta gaur egungo 70 000 milioi dolarren baliokidea eskaini zitzaion egitasmoari, kopuru horren %10 erabili zen bakarrik armamentua garatu eta ekoizteko. Bigarrena, zientifikoa baino teknologikoagoa, Apolo programa izan zen. Programa honi esker, gizakiek sei aldiz zapaldu zuten ilargia. Programak hamarkada bat baino gehiago iraun zuen (1961-1972) eta gaurko 170 000 milioi dolarreko inbertsioa izan zuen.

Covid-19aren txertoaren historia laburra 2019ko abenduaren 31n hasi zen, Wuhanen (Txina) pneumonia ezezagun baten 27 kasuren berri eman zenean. Urtarrilaren 8an jakin zen koronabirus berri bat zela eragilea. Bi egun geroago argitaratu zen haren sekuentzia genomikoa. Otsailean txertoen ekoizteko proiektuak jarri zituzten martxan konpainia zenbaitek. Txinan, CanSino Biologics, Sinovac Biotech eta estatukoa den Sinopharm izan ziren lehenak. Estatu Batuetan, Moderna eta Inovio Pharmaceuticals. Europan, BioNTech enpresa bioteknologiko alemaniarrak beranduago Pfizer konpainiarekin partekatuko zuen hautagai bat garatu zuen. Oxfordeko Unibertsitateko talde batek beste txerto bat sortu zuen, eta AstraZeneca gehitu zitzaion honi. Janssen eta Sanofi Pasteur farmazia konpainiek ere euren proiektuak jarri zituzten abian.

Apirilaren erdialdera jakin genuen SinoVac Biotech-en txertoa tximinoetan eraginkorra zela. Hilabete horretako 20an, bost enpresak beren txertoak probatzeko entsegu klinikoak abiatu zituzten, eta 70 hautagai baino gehiago zeuden garapen preklinikoan. Uztailaren amaieran, Moderna eta Pfizer-BioNTech txertoak, biak ere RNA mezularian oinarrituak, eraginkortasun probak hasi zituzten. Paradoxikoki, proiektu txinatarrek hartutako aurrea galdu zuten, herrialde hartan pandemiari ondo eutsi baitzitzaion, eta horrek entseguetarako boluntarioak beste herrialde batzuetan bilatzera behartu zuen. Azaroan jakinarazi zen txerto gutxi batzuek %90etik gorako eraginkortasuna zutela. Txertoen epe guztiak, 2019ko abenduan pneumonia agertu zenetik 2020ko abenduan agentzia arautzaileek baimendu zuten arte, inoiz izan diren laburrenak izan dira, alde handiz.

Gaixotasunaren agerraldia iragarri zenetik, mundu osoko milaka zientzialari, biomediko eta beste arlo batzuetakoak, ikertzen hasi ziren Covid-19ari buruzko gaiak, eta inoiz ikusi gabeko neurrian partekatu zuten informazioa. Kooperazioa sare informalak erabiliz egin da gehienbat, herrialdeen edo erakundeen artean akordio formalen beharrik gabe.

Ikerketa-jarduera horren emaitzak abenduaren hasierara arte argitaratutako 84 180 artikulu zientifikoetan jaso dira (eguneko 260 artikulu). Kopuru horri merezi duen esanahia emateko, egin dezagun konparazio bat: aldizkari zientifikoak daudenetik, gutxi gorabehera biriketako minbiziari buruzko 350 000 artikulu argitaratu dira; 165 000 hies-GIBari buruzkoak; gripearen inguruan 135 000; eta malariari buruz, 100 000. Hamaika hilabetetan, gripearen inguruan argitaratutako artikulu guztien ia % 60ko artikulu-bolumen baliokidea argitaratu da Covid-19ri buruz. 11 hilabetetan, artikuluen sinatzaileei dagokionez (egile bakarrak), 322 279 izan dira, eta kopuru horrek hirukoiztu egin du Manhattan proiektuan bost urteren buruan zegokionari. Txertoen garapenean parte hartu dutenera mugatzen bagara, kontuan hartuta une honetan 162 hautagai daudela eta horietatik 52 saio klinikoetan, estimazio kontserbadore batek mundu osoan 65 000 parte-hartzaile (zientzialariak eta osasun-langileak) daudela esango digu. Hau da, Manhattan proiektuan parte hartzen duten langileen erdiak.

Ahalegin ekonomikoa ere izugarria izan da. Estatu Batuetako administrazioak bakarrik 10 000 milioi dolar baino gehiago eman dizkie enpresa farmazeutikoei txertoak diseinatu eta ekoizteko. Kopuru horri Txinak, Japoniak, Errusiak, Erresuma Batuak eta Europar Batasunak inbertitutako baliabideak batuko bagenizkio, kopuru osoa, agian, Manhattan proiektuan egindako inbertsiora hurbilduko litzateke, nahiz eta haren %10 bakarrik erabili zen armamentua diseinatu eta ekoizteko.

2. irudia: Gaixotasunaren agerraldia iragarri zenetik, mundu osoko milaka zientzialari eta hainbat alorreko adituak hasi ziren ikertzen Covid-19ari buruzko gaiak eta horren ondorioz, abenduaren hasieran, 11 hilabetean, gairi lotutako 84 180 artikulu zientifiko argitaratu dira. (Argazkia: Markus Winkler – erabilera publikoko irudia. Iturria: pixabay.com)

2. irudia: Gaixotasunaren agerraldia iragarri zenetik, mundu osoko milaka zientzialari eta hainbat alorreko adituak hasi ziren ikertzen Covid-19ari buruzko gaiak eta horren ondorioz, abenduaren hasieran, 11 hilabetean, gairi lotutako 84 180 artikulu zientifiko argitaratu dira. (Argazkia: Markus Winkler – erabilera publikoko irudia. Iturria: pixabay.com)Inbertsio ekonomikoez eta ehunka mila pertsonaren dedikazioaz gain, SARS-CoV-2 birusaren aurkako txertoak zenbait faktore izan ditu bere alde. Hona hemen horien laburpena. Duela urte batzuk SARS-CoV-1 eta MERS-CoV birusen aurkako txertoak garatzeko egindako ikerketari esker, aurretiko urratsak alde batera utzi ahal izan dira. I. eta II. faseetako entseguak ia aldi berean hasi ziren, lehendik zeuden prozedurak egokituz. III. fasekoak aurrekoen emaitzen erdiko analisiaren ondoren hasi ziren, eta paraleloan egindako saio klinikoen etapak bete zituzten. Hainbat txerto eskala handian ekoizten hasi ziren, eraginkorrak ez izateko eta inbertsioa galtzeko arriskua hartuz. Bien bitartean, medikamentuen agentzia publikoek txerto horien etengabeko ebaluazioa egin dute eraginkortasun eta segurtasun berme guztiak izateko.

Aldeko zenbait eragileren aparteko bategiteari esker, izugarrizko abiadura hartzea lortu du eginkizun zientifiko honek. Inoiz ez dira garatu patogeno beraren aurkako hainbeste txerto. Inoiz ez dira sartu hainbeste pertsona proiektu zientifiko handi batean hain denbora gutxian. Inoiz ez da lortu halako lankidetza mailarik, ezta lehiakideen artean ere. Inoiz ez dira egin hainbeste proba eta saio kliniko aldi berean, horrenbeste txertoren eraginkortasuna egiaztatzeko. Eta inoiz ez dira erabili hainbeste baliabide hain denbora laburrean gaixotasun bati aurre egiteko. Ahalegin handi hau gabe, ez ginatekeen iritsiko gaur egungo egoerara. Baina ahalegin hori ez zen, berez, arrakastaren bermea. Izan ere, 1971n Estatu Batuetan orduan presidentea zen Richard Nixonek National Cancer Act legea sinatu zuen. Lege horren bidez, minbizia desagerrarazi nahi zuen, eta hori lortzeko gaur egungo 10 000 milioi dolarren kantitate baliokidea bideratu zuen. 50 urte igaro dira ordutik.

Nixonen ‘minbiziaren aurkako gerra’ zeritzonaren helburua betetzetik oso urrun geratu zen, oraindik ezagutzen ez ziren minbizi-zelulen biologiaren funtsezko alderdiak zeudelako. Ez zen gauza bera gertatu Manhattan proiektua edo Apolo programarekin, bi kasuetan horiei ekiteko behar zen oinarrizko ezagutza baitzegoen.

Faktore hori bera, oinarrizko zientzia, funtsezkoa izan da covid-19aren txertoa garatzeko orduan. 1953an DNAren egitura argitu zenetik, ikerkuntza bolumen itzel batek aukera eman du, funtsezko beste osagai batzuen artean, birusen egitura eta portaera ezagutzeko, giza immunitate-sistemaren funtzionamendua argitzeko eta teknika bioteknologiko ahaltsuak garatzeko. Irakaspen garrantzitsua dugu etorkizunerako: oinarrizko ikerketa ezinbesteko baldintza izan daiteke gaur egun ezagutzen ez ditugun gure biziraupenerako arriskuei aurre egiteko.

Hurrengo egun edo asteetan, gure aita eta, harekin batera, unitate soziosanitarioetan bizi diren milaka pertsona gehiago txertatuko dituzte. Aurrerago beste batzuk hartuko dute txertoa, munduko biztanle gehienak immunizatu arte. Oraindik ere zalantzak daude, arazoak sortuko dira eta gainditu beharreko beste oztopo batzuk azaleratuko dira, baina gizateria, oro har —milaka milioi pertsona—, eginkizun kolektibo baten, ekintza zientifiko baten fruituez baliatuko da.

Egileaz:Juan Ignacio Pérez Iglesias (@Uhandrea) UPV/EHUko Fisiologiako katedraduna da eta Kultura Zientifikoko Katedraren arduraduna.

The post Covid-19aren txertoa, lorpen zientifiko handiena appeared first on Zientzia Kaiera.

La vacuna de la covid-19, una proeza científica

Es 27 de diciembre de 2020 y acabo de firmar, como su responsable legal, el consentimiento para que le sea administrada a mi padre la vacuna de la covid-19. Ese acto mínimo es el requisito para que culmine, en la persona de un anciano de 86 años interno en una residencia, un proceso que comenzó hace casi un año y que, sin temor a exagerar, puede ser considerado una verdadera proeza científica, muy probablemente la mayor proeza científica de la historia.

Foto: Daniel Schludi / Unsplash

Foto: Daniel Schludi / UnsplashNo se ha alcanzado aún la meta final. Queda por delante un camino largo lleno de amenazas. Son miles de millones las personas que han de ser vacunadas, y pueden surgir dificultades aún. Hay quienes, por diferentes razones, prefieren no vacunarse o esperar. No sabemos aún cuál será el alcance de la vacunación, cuándo llegará hasta los últimos rincones del planeta. No sabemos cuánto tiempo hara falta para producir los miles de millones de dosis que serán necesarias, ni cuántos los miles de personas que morirán o enfermarán gravemente pocos días o semanas antes de poder recibir la vacuna. Desconocemos si las variantes genéticas del SARS-CoV-2 que surjan le conferirán defensas frente a las vacunas que se administren. También ignoramos si las vacunas, además de proteger a quienes la reciben, impedirán que puedan contagiar a otros. Y, por último, no sabemos si tendrán efectos secundarios de alguna consideración cuando se vacune a millones de personas. Pero ninguna de esas amenazas, por reales que sean, pueden empañar el logro que supone la vacunación, con las máximas garantías que se pueden ofrecer, de millones de personas en los primeros meses de 2021, un año después del comienzo de la peor pandemia a que se ha enfrentado la humanidad en un siglo.

Por dimensiones, que no por su carácter u objetivos, podemos citar dos antecedentes de esta empresa. El primero es el proyecto Manhattan. Permitió a los norteamericanos disponer, en pocos años, de la bomba atómica. Durante su desarrollo (1942-1947) llegó a involucrar a 130 000 personas y se le dedicó el equivalente a 70 000 millones de dólares actuales, aunque solo el 10% de esa cantidad se destinó al desarrollo y producción de armamento. El segundo, más tecnológico que científico, fue el programa Apolo, gracias al cuál en seis ocasiones seres humanos pisaron la superficie lunar. El programa se prolongó durante más de una década (1961-1972) y conllevó una inversión de 170 000 millones de dólares.

La historia, breve, de la vacuna de la covid-19 empezó el 31 de diciembre de 2019, cuando se informó de 27 casos de una neumonía desconocida en Wuhan (China). El 8 de enero siguiente se supo que el causante era un nuevo coronavirus. Dos días después ya se había hecho pública su secuencia genómica. En febrero se pusieron en marcha varios proyectos de vacunas. En China, las primeras fueron CanSino Biologics, Sinovac Biotech y la estatal Sinopharm; en los Estados Unidos, Moderna e Inovio Pharmaceuticals; en Europa, BioNTech, una empresa biotecnológica alemana desarrolló una candidata que más adelante compartiría con Pfizer; un grupo de la Universidad de Oxford creó una vacuna al que se sumó AstraZeneca; Janssen y Sanofi Pasteur también lanzaron sus propios proyectos.

A mediados de abril supimos que la vacuna de SinoVac Biotech era eficaz con monos. El 20 de ese mismo mes, cinco empresas ya testaban su vacunas en ensayos clínicos, y había más de 70 candidatas en desarrollo preclínico. A finales de julio, las vacunas de Moderna y de Pfizer-BioNTech, ambas basadas en ARN mensajero, empezaron los ensayos de eficacia. Los proyectos chinos, paradójicamente, perdieron la delantera debido al éxito con el que se contuvo la pandemia en aquel país, lo que obligó a reclutar voluntarios en otros.

Durante el mes de noviembre, se anunció que unas pocas vacunas de la covid-19 tenían una eficacia superior al 90%. Todos los plazos, desde la aparición de los casos de neumonía en diciembre de 2019 hasta las autorizaciones en diciembre de 2020, por las agencias reguladoras, de las vacunas, han sido los más cortos, con gran diferencia, que haya habido nunca.

Desde que se anunció el brote de la enfermedad miles de científicos, biomédicos y de otras áreas, de todo el mundo se pusieron a investigar en temas relativos a la covid-19, compartiendo información en un grado nunca visto. La cooperación se ha producido, en su mayor parte, haciendo uso de redes informales, sin necesidad de que mediasen acuerdos formales entre países o instituciones.

Ultraestructura de un coronavirus. Imagen: CDC / Unsplash

Ultraestructura de un coronavirus. Imagen: CDC / UnsplashLos resultados de esa actividad investigadora se han plasmado en la publicación, hasta primeros de diciembre, de 84 180 artículos científicos relacionados con la covid-19 (a razón de 260 diarios). Para dotar a esa cifra del significado que merece, hagamos una comparación: el número total de los publicados desde que existen las revistas científicas sobre el cáncer de pulmón es, aproximadamente, de 350 000; de sida-VIH, 165 000; de gripe, 135 000; y de malaria, 100 000. En tan solo once meses se ha publicado un volumen de artículos sobre covid-19 equivalente a casi el 60% de todos los publicados sobre la gripe.

El número de firmantes (autores únicos) de los artículos sobre la covid-19 asciende a 322 279, cifra que triplica en tan solo 11 meses la correspondiente al proyecto Manhattan al cabo de cinco años. Si nos limitamos a quienes han intervenido en el desarrollo de las vacunas y puesto que en este momento hay 162 candidatas (de las que 52 se encuentran en ensayos clínicos), una estimación conservadora arroja un número de 65 000 participantes (personal científico y sanitario) en todo el mundo, lo que equivale a la mitad de todo el personal involucrado en el proyecto Manhattan.

El esfuerzo económico también ha sido enorme. Solo la administración norteamericana ha destinado más de 10 000 millones de dólares a las compañías farmacéuticas para el diseño y producción de vacunas. Si a esa cantidad sumásemos los recursos invertidos por China, Japón, Rusia, Reino Unido y la Unión Europea, la cantidad total se aproximaría quizás a la inversión realizada en el proyecto Manhattan, aunque solo el 10% de aquél se destinase a diseño y producción de armamento.

Además de las inversiones económicas y la dedicación de centenares de miles de personas, la vacuna para el SARS-CoV-2 se ha beneficiado de algunas circunstancias favorables que resumo a continuación. La investigación de hace unos años para el desarrollo de las vacunas contra el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV ha permitido omitir pasos preliminares. Los ensayos de fase I y II se iniciaron de forma casi simultánea adaptando procedimientos ya existentes. Los de fase III comenzaron después del análisis intermedio de los resultados de las anteriores, cubriendo etapas de ensayos clínicos en paralelo. Varias vacunas se empezaron a producir a gran escala, asumiendo el riesgo de que finalmente no resultasen efectivas y se perdiese la inversión. Y las agencias públicas de medicamentos, mientras tanto, han ido haciendo una evaluación continua de estas vacunas para contar con todas las garantías de eficacia y seguridad.

Una conjunción extraordinaria de factores ha permitido que esta empresa científica cursase a una velocidad asombrosa. Nunca se habían desarrollado a la vez tantas vacunas contra un mismo patógeno. Nunca tantas personas se habían involucrado en un gran proyecto científico en tan poco tiempo. Nunca se había alcanzado un grado tal de colaboración, incluso entre competidores. Nunca se habían desarrollado tantos ensayos clínicos a la vez para probar la eficacia de tantas vacunas. Y nunca antes se habían destinado tantos recursos y tanta inteligencia a combatir una enfermedad en tan corto espacio de tiempo.

Sin ese esfuerzo tan grande no se habría llegado a la situación en que nos encontramos hoy. Y sin embargo, tal esfuerzo no era, por sí solo, garantía de éxito. En 1971, el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, firmó la denominada National Cancer Act, una ley mediante la que se proponía acabar con el cáncer y destinó a ese objetivo el equivalente a unos 10 000 millones de dólares actuales. Han pasado 50 años desde entonces.