Orgullo en ciencia: Un PRISMA para hacer la ciencia más diversa

La ciencia es algo más que un sofisticado producto cultural. De hecho, se trata de una herramienta al servicio del bienestar de las personas y debe contribuir a la mejora de la sociedad en su conjunto.

Como ocurre a menudo en tantos ámbitos, también en el científico, quienes forman parte de alguno de los colectivos a los que, de forma genérica, denominamos LGBTIQ, sufren con frecuencia situaciones injustas en su día a día. Muchas de esas personas son objeto de exclusión y acoso en sus centros en mayor medida que las demás. Y se atribuye a motivos similares el que las y los estudiantes de carreras científicas pertenecientes a las minorías citadas abandonen sus estudios en una mayor proporción que el resto. Estas situaciones no son solo injustas per se, sino que, además, comprometen el carácter universal de la ciencia, puesto que no todas las personas gozan de las mismas oportunidades y condiciones para practicarla.

Por otro lado, la ciencia y su comunicación social tienen mucho que aportar a la hora de resolver problemas específicos de estos colectivos, como, por ejemplo, aquellos relacionados con la salud. Esto exige partir del reconocimiento real de la diversidad y la diferencia, y rechazar preconcepciones ancladas en un binarismo poco respetuoso con la diversidad de sexo, género y opción sexual.

Por estas razones, la asociación LGBT Ortzadar, la Cátedra de Cultura Científica y la Dirección de Igualdad de la UPV/EHU sumaron fuerzas para organizar el evento “Orgullo en ciencia”, una jornada sobre diversidad sexual y de género en el ámbito científico. La jornada, enmarcada dentro del programa Bilbao Bizkaia HARRO, tuvo lugar en Bizkaia Aretoa– UPV/EHU (Bilbao) el paso 29 de junio de 20210.

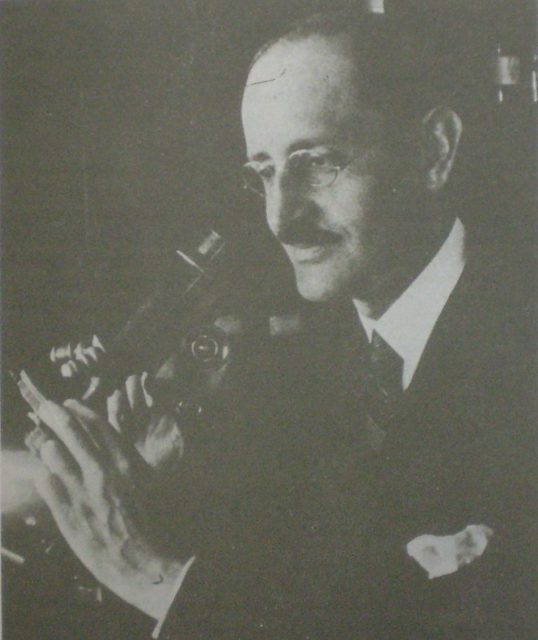

En “Un PRISMA para hacer la ciencia más diversa” Javier Armentia expone la labor que se realiza en investigación sobre distintas realidades afectivo-sexuales en el ámbito de las ciencias, las tecnologías y las matemática sdesde la asociación PRISMA.

Javier Armentia es astrofísico, director del Planetario de Pamplona (Pamplonetario) y miembro fundador de PRISMA.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Orgullo en ciencia: Un PRISMA para hacer la ciencia más diversa se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Orgullo en ciencia: Pío del Río Hortega, un científico en el armario. ¿A quién le importa?

- Lo verdaderamente divertido es hacer Ciencia

- Arte & Ciencia: La importancia de la ciencia para la conservación del arte

Ezjakintasunaren kartografia #360

Animalia sozialentzat gosearen antza du bakardadeak. Hungry lonely brains Rosa García-Verdugorena.

Aurreikusi daitekeen etorkizuneko gutxienez bi arazoren (klima-aldaketa eta ur edangarria), irtenbide osagai komuna dute: basoak Reforesting Europe would increase rainfall Elizabeth Lewis, Edouard Davin eta Ronny Meier.

Konposatu organikoetan oinarritutako etorkizuneko elektronikaren bidean, konposatuak bezain garrantzitsuak dira egingarriak diren sintesi prozesuak. DIPC-k: On-surface synthesis of triply linked porphyrin nanotapes

Mapping Ignorance bloga lanean diharduten ikertzaileek eta hainbat arlotako profesionalek lantzen dute. Zientziaren edozein arlotako ikerketen azken emaitzen berri ematen duen gunea da. UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren eta Nazioarteko Bikaintasun Campusaren ekimena da eta bertan parte hartu nahi izanez gero, idatzi iezaguzu.

The post Ezjakintasunaren kartografia #360 appeared first on Zientzia Kaiera.

Bacterias magnetotácticas: nanorrobots de origen biológico en la lucha contra el cáncer

Lucía Gandarias y Lourdes Marcano

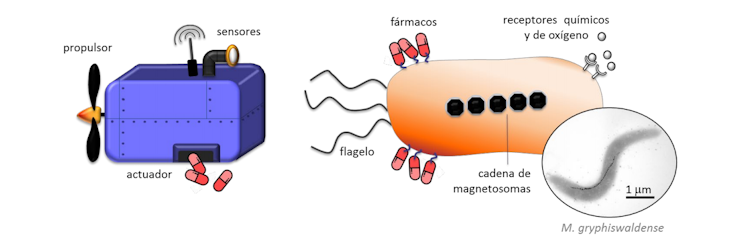

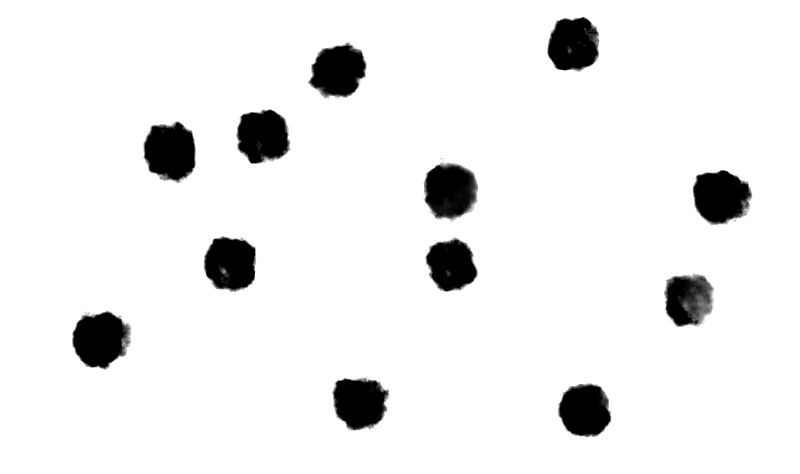

Imagen de microscopía electrónica de transmisión de la especie M. gryphiswaldense.

Imagen de microscopía electrónica de transmisión de la especie M. gryphiswaldense.Wikimedia Commons / Caulobacter subvibrioides, CC BY-SA

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la segunda causa de muerte más común en el mundo, con una tasa de mortalidad superior al 50 %. Su magnitud es tal que, de no considerarse estrategias alternativas, se prevé que el diagnóstico de nuevos casos anuales en Europa pase de los 3,5 millones actuales a más 4,3 millones en 2035.

Los tratamientos habituales para combatir esta enfermedad se basan en la combinación de cirugía, con la que se consigue eliminar el grueso del tumor, y radio y quimioterapia, utilizadas para atacar a las células cancerosas que persisten en el tejido tumoral. Estas terapias conllevan efectos colaterales que en muchas ocasiones perjudican la vida de los pacientes. Existe así la necesidad de explorar nuevas rutas para la lucha contra el cáncer, las cuales implican en la mayoría de los casos el uso de nanotecnología.

Es aquí donde se abre la puerta a la imaginación.

Los argumentos más extravagantes de películas de ciencia ficción pueden servir como inspiración para el desarrollo de nuevas estrategias de diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Ya en los años 60 la película Viaje alucinante narraba la historia de una tripulación multidisciplinar que se embarca a bordo de un submarino micrométrico para salvar al protagonista del hematoma cerebral que le mantiene en coma. Pero, ¿es esto solo ciencia ficción?

Cartel de la película Viaje alucinante (Richard Fleischer, 1966), inspirada en la novela del mismo título de Isaac Asimov.

Cartel de la película Viaje alucinante (Richard Fleischer, 1966), inspirada en la novela del mismo título de Isaac Asimov.En los últimos años, lo que pudiera parecer fantasía se ha convertido en realidad. El uso de nanorrobots en medicina ha atraído la atención de la comunidad científica y cada vez son más los que centran su investigación en este ámbito. La pregunta es ¿qué características debe tener un nanorrobot para ser el agente perfecto en terapias contra el cáncer? De forma general, debe ser capaz de autopropulsarse, reaccionar al entorno local, ser detectable, producir y transportar fármacos y localizar tumores.

Con el fin de satisfacer estas necesidades, en los últimos años, se han propuesto distintos tipos de nanorrobots. Desafortunadamente, los candidatos convencionales presentan ciertas limitaciones, siendo una de sus principales desventajas la necesidad de utilizar combustibles para su propulsión. Esto, además de ser un inconveniente en sí mismo, conlleva la generación de residuos indeseables.

Una corriente alternativa que está ganando popularidad es el uso de entes biológicos, como bacterias, con capacidades innatas de navegación e interacción con células y tejidos vivos. En los últimos años, la Food and Drug Administration (FDA) ha aprobado ensayos clínicos con distintas especies bacterianas demostrando resultados prometedores en la eliminación de tumores.

Más aún, actualmente existe un procedimiento médico establecido basado en la utilización de la especie Bacillus Calmette-Guerin (BCG) para el tratamiento de cáncer de vejiga. Sin embargo, una de las principales limitaciones en esta ocasión aparece con la dificultad de dirigir y detectar las bacterias una vez introducidas en el cuerpo humano.

En este sentido, existen unas bacterias aventajadas que presenta lo mejor de los dos mundos: las bacterias magnetotácticas.

Figura 1: (Izquierda) Esquema de las propiedades deseadas de un nanorrobot para su aplicación clínica y (derecha) características de las MTB. La fotografía de la derecha corresponde a una imagen de microscopía electrónica de transmisión de la especie M. gryphiswaldense, objeto de estudio del GMMM.

Figura 1: (Izquierda) Esquema de las propiedades deseadas de un nanorrobot para su aplicación clínica y (derecha) características de las MTB. La fotografía de la derecha corresponde a una imagen de microscopía electrónica de transmisión de la especie M. gryphiswaldense, objeto de estudio del GMMM.Author provided

Bacterias con una brújula natural

Las bacterias magnetotácticas son un grupo muy diverso de microorganismos acuáticos capaces de sintetizar naturalmente en su interior una cadena de nanopartículas magnéticas, denominadas magnetosomas. Esta cadena juega el papel de una brújula que permite a las bacterias orientarse en el campo magnético terrestre mientras nadan activamente, gracias a la presencia de uno o más flagelos, facilitando su búsqueda de nutrientes.

Al mismo tiempo, son seres microanaerobios con elementos sensores que les guían a zonas con una baja concentración de oxígeno. Por todo ello, muestran un potencial sin igual para su utilización como bionanorobots (nanobiots) puesto que es posible guiarlas y manipularlas mediante la aplicación de campos magnéticos externos mientras que presentan una atracción natural hacía zonas hipóxicas, como son las regiones tumorales a causa de la falta de riego sanguíneo.

Además, pueden ser utilizadas para diagnóstico y tratamiento contra el cáncer.

Para diagnóstico, la cadena de magnetosomas actúa como agente de contraste magnético natural para localizar tumores mediante imagen de resonancia magnética utilizando los dispositivos ya disponibles en nuestros hospitales.

Como agentes terapéuticos, la gran ventaja de las bacterias magnetotácticas es su potencial en tratamientos de hipertermia magnética, una técnica utilizada para combatir el cáncer que fue aprobada en Europa en 2011 como medida complementaria a la quimio y radioterapia para el tratamiento de tumores cerebrales.

La hipertermia magnética está basada en el aumento local de la temperatura hasta 42 °C exclusivamente en la zona tumoral, debilitando las células cancerosas sin afectar a los tejidos sanos. Este aumento de la temperatura se consigue dirigiendo a estas bacterias a la zona tumoral y sometiéndolas a un campo magnético alterno externo, el cual produce una disipación de calor característica de nanopartículas magnéticas (como son los magnetosomas).

Por último, para que el tratamiento sea más efectivo, las bacterias magnetotácticas son fáciles de funcionalizar tanto con ligandos específicos de las células diana como con fármacos utilizados comúnmente en el tratamiento del cáncer. Esto quiere decir que las bacterias se unirían de manera específica al tumor descargando los fármacos únicamente en la zona afectada. Así se conseguiría un tratamiento más específico, y por lo tanto eficaz del tumor, minimizando el daño colateral de células sanas.

Desde el Grupo de Magnetismo y Materiales Magnéticos trabajamos mezclando microbiología y física para el estudio de las MTB y su aplicación como nanobiots en el tratamiento contra el cáncer. El carácter multidisciplinar del grupo de investigación, como si de la tripulación del submarino se tratase, nos permite tanto estudiar y optimizar las características fundamentales de diferentes especies de bacterias magnetotácticas como realizar estudios in vitro con diferentes cepas de células cancerosas.

Sobre las autoras: Lucía Gandarias, Personal Investigador en Formación en el Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología, UPV/EHU y Lourdes Marcano, Investigadora Postdoctoral en el Grupo de Magentismo y Materiales Magnéticos (GMMM), UPV/EHU

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo Bacterias magnetotácticas: nanorrobots de origen biológico en la lucha contra el cáncer se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Bacterias contra bacterias

- Inmunoterapia contra el cáncer

- Ana María Zubiaga – Naukas Pro 2019: La difícil búsqueda de terapias contra el cáncer

Alice Hamilton (1869-1970), Laneko Medikuntzan aitzindaria

Gutxik esan dezakete aldaketa baten buru izan direla. Jende guztia noranzko berean zihoan garaian, Alice Hamilton medikuak buelta eman eta kontrako bidea hartu zuen.

Laneko gaixotasunak eta istripuak izan zituen bere ikerketen ardatz, langileek jasaten zituzten arriskuak ezagutzeko eta, beraz, murrizteko. Kezka handia sortzen zioten langileen segurtasunak eta osasunak, eta haiek babestuko zituzten lehen legeak onartzea lortu zuen. Harvardeko Unibertsitateak irakasle izateko kontratatu zuen lehen emakumea izan zen.

Alice Hamilton New Yorken jaio zen, 1869an, eta Fort Wayne hirian (Indiana) hazi zen. Montgomery Hamilton eta Gertrude Pond senar-emazteen seme-alaba guztiek ikastetxe onenetan egin zituzten ikasketak, familia aberatsekoak baitziren. Alicek txikitatik oso argi zeukan medikuntzan aritu nahi zuela, baina lanak izan zituen aita konbentzitzeko. Azkenean, bere asmoan tematuta, 1893an medikuntzan graduatu zen Michigango Unibertsitatean. Baina bere bokazioa ez zen kontsultan aritzea; berak ikertzailea izan nahi zuen. Curriculuma osatzeko, Mineapoliseko Emakumeen eta Haurren Ospitalean praktikak egiten aritu zen, baita Ingalaterra Berrikoan ere.

1. irudia: Alice Hamilton, medikua. (Argazkia: National Library of Medicine – erabilera publikoko irudia. Iturria: Wikipedia)

1. irudia: Alice Hamilton, medikua. (Argazkia: National Library of Medicine – erabilera publikoko irudia. Iturria: Wikipedia)XIX. mendearen amaieran, oso ohikoa zen zientzialari estatubatuarrak Europa aldera joatea, batez ere Alemaniara, euren karreretan trebatzen jarraitzeko. Hala egin zuen Alicek ere –halaber bere ahizpa Edithek, greziar kulturan eta mitologian espezializatu zen idazle ospetsuak–. Frankfurten, Munichen eta Leipzigen bakteriologia eta patologia ikastea lortu zuen arren (1895-1897), bai Alicek eta bai bere ahizpak diskriminazioa jasan zuten emakume izateagatik. AEBra itzultzean, Johns Hopkins Unibertsitateko Medikuntza Fakultatean graduondoko ikasketak egiten jarraitu zuen, ikerkuntzako laguntzaile gisa. Bertan, Simon Flexner, geroago Rockefeller Institutuaren agintea hartuko zuen patologoarekin, eta William H. Welch eta William Osler zientzialariekin egin zuen lan.

Itzuli zenean, anatomia patologikoko irakasle lanetan hasi zen Northwestern Unibertsitateko Emakumeentzako Medikuntza Fakultatean. Ondoren, bakteriologo aritu zen Chicagoko Gaixotasun Infekziosoen Institutuan, 1909ra arte.

Chicagon finkatu bezain laster, lan osasunaren arloarekiko interesa sortu zitzaion. Hamiltonek asko ikasi zuen mediku lanetan arituta Hull House izeneko harrera etxean. Hull House Jane Addams gizarte langileak sortu zuen –Bakearen Nobel sariaren irabazlea 1931n–. Han, laguntza eskaintzen zieten Europako migratzaileei eta txirotasunean murgilduta baldintza txarretan aritzen ziren langileei. Alicek Osasunerako Hezkuntzari buruzko eskolak eman zituen, eta zenbait gaixotasun ikertzen aritu zen, hala nola sukar tifoidea eta tuberkulosia. Izan ere, gaixotasun horiek gogor astintzen ari ziren komunitatea, laneko baldintza txarren ondorioz.

Aitzindaria izan zen Lan Medikuntzan (ingelesez, Industrial Medicine; geroago, Occupational Medicine). Ordura arte, ez zen AEBn ikerketa lerrorik ireki. Bera izan zen aitzindaria: 1908an, gaiari buruzko lehen artikulua argitaratu zuen.

2. irudia: Alice Hamilton 1947. urtean, bere etxeko lorategian. (Argazkia: Radcliffe Institute – Harvard University. Iturria: National Library of Medicine)

2. irudia: Alice Hamilton 1947. urtean, bere etxeko lorategian. (Argazkia: Radcliffe Institute – Harvard University. Iturria: National Library of Medicine)Bere espezializazioa zela eta, Illinoiseko Gaixotasun Profesionalen Batzordeko kide izendatu zuten –herrialdean sortu zen lehen ikertaldea izan zen hura–, lanarekin lotutako gaixotasunak ikertzeko. Zehazki, berunarekin, artsenikoarekin, merkurioarekin eta radioarekin lan egiteak zekartzan arriskuak aztertu zituen. Hainbat gomendio eman zituen, langileek kalte gutxiago jasan zitzaten, eta metal eta konposatu kimikoek pertsonentzat eta ingurumenerako dituzten ondorio kaltegarrien arriskuaz ohartarazi zuen. Berunaren bidezko pozoitzearen ikerketan aditua bihurtu zen. Halaber, lehergailuak fabrikatzearen ondorioei buruz ikertu zuen Lehenengo Mundu Gerran. Artikulu zientifiko asko idatzi zituen, bai eta bi liburu ere: Industrial Poisons in the United States (1925) eta Industrial Toxicology (1934).

1919an, sortu berria zen Harvardeko Industria Medikuntzako Departamentuak irakasle laguntzaile aritzeko kontratatu zuen. Erakunde horrek irakasle aritzeko kontratatu zuen lehenengo emakumea izan zen. Ezustekoa hain izan zen handia, ezen New York Tribune aldizkariak izenburu hau jarri baitzion albisteari: «A Woman on Harvard Faculty — The Last Citadel Has Fallen — The Sex Has Come Into Its Own». Hamiltonek, hala ere, diskriminazioa pairatu behar izan zuen. Bere arloan onena zen arren, batzuek ez zuten begi onez ikusten emakumea izatea. Kontratatu egin zuten, baina debekuren bat ezarri zioten. Adibidez, ezin zuen unibertsitateko graduazio ekitaldietara joan.

1924 eta 1930 artean, Nazioen Ligako Osasun Batzordeko emakume bakarra izan zen Hamilton. 1935ean erretiratu zen Harvardetik, baina irakasle emeritua izaten jarraitu zuen. Ondoren, AEBko Lan Arauen Dibisioko aholkulari medikoa izan zen. 1943an, bere autobiografia argitaratu zuen: Exploring the Dangerous Trades. 1947an, Zerbitzu Publikoaren Albert Lasker saria jaso zuen. 1995ean, zigilu bat sortu zuten Ameriketako Estatu Batuetako Posta Zerbitzuan, bere ibilbidea eta osasun publikoari egindako ekarpena oroitzeko. Alice Hamilton berak bultzatutako aldaketak gauzatuta ikusi gabe hil zen. Hil eta hiru hilabetera, Ameriketako Estatu Batuetako Kongresuak langileen egoera hobetuko zuen Laneko Osasunaren eta Segurtasunaren Legea onartu zuen.

Iturriak:- Retratos de Médicos, Alice Hamilton.

- Science History Institute, Alice Hamilton.

- Wikipedia, Alice Hamilton.

Uxue Razkin (@UxueRazkin) kazetaria da.

The post Alice Hamilton (1869-1970), Laneko Medikuntzan aitzindaria appeared first on Zientzia Kaiera.

La grasa de los cetáceos, abrigo y estufa a un tiempo

Delfín mular (Tursiops truncatus). Ilustración: María Lezana

Delfín mular (Tursiops truncatus). Ilustración: María LezanaA las nueve de la mañana del 14 de mayo de 1.901, frente a la barra de Orio, fue avistada la última ballena a la que se dio caza en la costa vasca. Cinco traineras partieron en su busca, la arponearon y, tras un duro lance, la trajeron a puerto. La historia se cuenta en una canción muy popular en Orio y bien conocida en el País Vasco desde que la grabase Benito Lertxundi, un cantautor de esa localidad muy conocido entre nosotros, hace varias décadas. La canción, que empieza con el verso «Mila bederatziehun eta lehenengo urtean» (“En el año mil novecientos uno”), cita a los cinco oriotarras que patroneaban las traineras y también hace una detallada descripción de la ballena, con sus medidas de longitud, anchura y peso, y llegando a precisar incluso el precio -seis pesetas la tina- a que fue vendida.

Aunque ya hace más de un siglo que los vascos no se dedican a cazar ballenas, en el pasado esta actividad tuvo mucha importancia económica para los pueblos de la costa. No sólo los vascos; son varios los pueblos que han vivido de la caza de ballenas y, aun hoy, rusos, noruegos y japoneses siguen teniendo su flota ballenera.

Aunque su carne es apreciada en algunos países, el producto del que históricamente se obtenía mayor rentabilidad era el aceite, o grasa de ballena -al que en inglés denominan “blubber”-, porque de un único ejemplar pueden extraerse grandes volúmenes. Todos los mamíferos marinos acumulan grandes cantidades de grasa subcutánea. Esa grasa puede jugar el papel de reserva energética, por supuesto, pero su principal función no tiene nada que ver con esa condición. La grasa que acumulan los mamíferos marinos ejerce, ante todo, el papel de aislante térmico.

Las tres vías o los tres modos mediante los que pierden calor los animales son la radiación, la conducción (o convección) y la evaporación. Pero los acuáticos, por razones obvias, sólo pierden calor por conducción; esto es, por transferencia directa de calor de una masa (animal) a otra (agua). Por otra parte, el agua conduce el calor mucho mejor que el aire, razón por la cual los animales acuáticos pueden llegar a perder grandes cantidades de calor si el medio externo está más frío que el organismo. En ese contexto, se entiende muy bien que los cetáceos, en general, y las ballenas, en particular, cuenten con un dispositivo aislante, como es esa grasa subcutánea, que ayuda a mantener el calor en el interior del organismo y equivale así al grueso pelaje que visten osos polares y demás mamíferos de altas latitudes.

La defensa frente al frío exterior, no obstante, no se limita al “abrigo” de grasa subcutánea. Una investigación con dos especies de delfines y dos de marsopas ha revelado la presencia de adipocitos dotados de termogenina, la enzima que desacopla de la síntesis de ATP el movimiento de protones desde el espacio entre las membranas mitocondriales hacia su matriz. De esa forma, la energía que habría dado lugar a la síntesis de ATP se disipa en forma de calor, como vimos aquí.

En el caso de los animales homeotermos y, por lo tanto, de los cetáceos, casi todas las masas de agua naturales del planeta están más frías que ellos, y esa diferencia es enorme si los animales en cuestión viven en las zonas circumpolares. Se da la circunstancia de que en esos mares habitan abundantes ejemplares de algunas especies de mamíferos marinos. Entre ellos se encuentran las ballenas y otros cetáceos. Esa abundancia se debe a que son aguas muy productivas. Pero no podrían frecuentarlas si no contasen con buenas defensas frente al frío.

Los cetáceos tienden a ser de tamaño grande, sobre todo los que suelen encontrarse en aguas muy frías, y al ser grandes, su superficie corporal, en comparación con su masa, no lo es tanto. Por otro lado, y como hemos visto aquí, disponen de un aislamiento -en forma de blubber– excelente. Y, por último, cuentan con una estufa distribuida por casi todo su cuerpo, los adipocitos dotados de termogenina que les proporcionan calor metabólico. Podría decirse que esa capa de grasa no solo constituye un abrigo excelente; lleva, además, incorporado un dispositivo calefactor que contribuye de forma decisiva a mantener la temperatura corporal alta y constante bajo las condiciones térmicas más rigurosas que pueden darse en las aguas oceánicas.

Fuente:

Hashimoto O, Ohtsuki H, Kakizaki T, Amou K, Sato R, Doi S, et al. (2015): Brown Adipose Tissue in Cetacean Blubber. PLoS ONE 10(2): e0116734.

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo La grasa de los cetáceos, abrigo y estufa a un tiempo se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La estufa interior

- La grasa abdominal no depende del ejercicio que hagas sino de la grasa que consumas

- ¿Blanca, beige o marrón? No toda la grasa corporal es mala

Europar Batasuneko Energia-testuingurua. Eraginkortasun Energetikoa Industrian

Europar Batasunak (EB) energia merkatu aldakor bati aurre egin behar dio, eta ildo horretan, “Horizon 2020” deritzon programa jarri du indarrean.

1. irudia: Europar Batasunak hainbat neurri hartu ditu energiari eta klima-aldaketari dagokionez. (Iturria: Alexas_Fotos, Pixabay).

1. irudia: Europar Batasunak hainbat neurri hartu ditu energiari eta klima-aldaketari dagokionez. (Iturria: Alexas_Fotos, Pixabay).Bertan, 2020ra arteko epealdia ezarri dute honako xede hauek bideratu ahal izateko:

- Kontsumitutako energiaren % 20ak jatorri berriztagarria izan behar du.

- Eraginkortasun energetikoa hobetu behar da energia primarioaren erabilera % 20 murrizteko.

- 1990. urteko balioekin alderaturik, berotegi efektuko gasak % 20 murriztu behar dira.

Eraginkortasun energetikoa bideratzeko indarrean dauden “Eraginkortasun Energetiko Plana” eta “Eraginkortasun Energetiko Direktiba 2012/27/EU” definitu dira. 2011ko Eraginkortasun Energetiko Plana, planetaren baliabideak errespetatzean oinarritzen da, karbono-baxuko sistemak ahalbidetuz. Eraginkortasun Energetiko Direktiban helburu nagusia estatu kide guztiak lege berberaren pean egotea da, 2020 urterako %20ko eraginkortasun energetikoa lortzeko. Zuzentarauak; energiaren transformaziotik, banaketa eta bukaerako kontsumora arte, energiaren segida osoa kontuan izaten du.

Bestetik, aldaketa klimatikoari aurre egiteko erkidego internazionalak lehenengo urratsa eman du, ingurumeneko batezbesteko tenperatura 2ºC baino gehiago ezin dela igo hitzartuz. Tenperatura gehikuntza hori, klima aldaketari buruzko Pariseko Hitzarmenean adostu egin zen. Aldaketa klimatikoak erlazio estua dauka energia sektorearekin, berotegi efektuko gasak horren arduradunak baitira. Hori dela eta, EBk gogotsu lan egiten ari da emisioak mugatzeko, eta horretarako “cap and trade” mekanismoa eta “2020 klima eta energia paketea” azaldu dira. “Cap and trade” politikak mekanismo bat da kostu teknologiko minimoan berotegi efektuko gasen emisioa murriztea sutatzen duena.

Dena den, ikerkuntza eta garapen teknologikoak ezinbestekoak dira “Horizon 2020” xedeak betetzeko, beraz, “Set-Plan” edo “Energia Teknologia Estrategikoa” ezinbestekoa izan da horretarako. 2007tik aurrera, EBko energia eta klima politikan, Set-Plan ikerkuntza eta garapen teknologikoaren ardatz bihurtu baita. Ildo honetan, industriaren eraginkortasun energetikoa hobetzeko, SPIREk proiektu anitzetan lan egiten dago; adibidez, ondar beroa berreskuratzeko Indus3Es, I-ThERM, TASIO, SusPIRE eta Smartrec proiektuak daude, bakoitzak teknologia desberdinak erabiltzen dituelarik. Labe industrialen diseinua eta eraginkortasun energetikoa hobetzeko VULKANO, DREAM eta IMPRROF proiektuetan dihardu. Bestalde, energia eraginkortasun kudeaketan EPOS eta MAESTRI proiektuetan jarduten du.

Azkenik, EBk 2030 eta 2050 urteetarako helburu berriak ezarri dira. 2030 urterako 1990. urteko mailarekin alderaturik, berotegi efektuko gasak % 40 murriztuko dira, energia berriztagarrien parte hartze minimoak % 27koa izan behar du, eraginkortasun energetikoaren hobekuntza minimoak % 27koa izan behar du eta azkenik, % 15eko elektrizitate interkonexioa egongo da. Horretaz gain, 2050 urterako karbono-baxuko ekonomia izateko nahia dago; beraz 2050eko energia bide-orriak honako hau adierazten du: 1990. urteko mailarekin alderatuta, berotegi efektuko gasak %80 murriztu behar direla. Beraz, 2030 eta 2050 urteko helburuak lortzeko ikerkuntza lerroak dira; karbono baxuko teknologia, industrian, garraioan eta eraikuntzetan eraginkortasun energetikoa hobetu, energia berriztagarrien erabilera sustatu elektrizitatea ekoizteko, emisiorik gabeko garraioan apustu, ordezko erregai fosilak edo errekuntza metodologia berriak erabili emisioak murrizteko (flameless combustion, hidrogenoa erregai moduan, egoera superkritikoan gas diren erregaiak), karbono hartze eta biltegiratze teknologia potentzia instalakuntzetan aplikatu eta hiri ondarea murriztu. EBren helburua azkenean, 32 urte igarota, elektrizitate kontsumo osoa energia berriztagarrietatik izatea nahi da; EBk lortuko duela uste al duzue?

Iturria:

Romero Anton, Naiara; Martin-Escudero, Koldobika; del-Portillo-Valdés, Luis Alfonso (2019). «Europar Batasuneko Energia-testuingurua. Eraginkortasun Energetikoa Industrian»; Ekaia, 36, 2019, 191-207. (https://doi.org/10.1387/ekaia.19698) Artikuluaren fitxa:- Aldizkaria: Ekaia

- Zenbakia: Ekaia 36

- Artikuluaren izena: Europar Batasuneko Energia-testuingurua. Eraginkortasun Energetikoa Industrian.

- Laburpena: Europar Batasunak (EB) energia merkatu aldakor bati aurre egin behar dio eta, ildo horretan, «Horizon 2020» deritzon programa jarri du indarrean. Bertan, 2020ra arteko epealdia ezarri dute honako xede hauek bideratu ahal izateko: (1) kontsumitutako energiaren % 20ak jatorri berriztagarria izan behar du, (2) eraginkortasun energetikoa hobetu behar da energia primarioaren erabilera % 20 murrizteko eta, azkenik, (3) 1990. urteko balioekin alderaturik, berotegi efektuko gasak % 20 murriztu behar dira. Eraginkortasun energetikoa bideratzeko indarrean dauden «Eraginkortasun Energetiko Plana» eta «Eraginkortasun Energetiko Direktiba 2012/27/EU» definitu dira. Bestetik, aldaketa klimatikoari aurre egiteko eta emisioak murrizteko EBk aplikatutako «cap and trade» mekanismoa eta «2020 klima eta energia paketea» azaldu dira. Dena den, ikerkuntza eta garapen teknologikoak ezinbestekoak dira «Horizon 2020» xedeak betetzeko, beraz, SET-planaren jarduerak ere aztertu dira. Horrez gain, eraginkortasun energetikoak industrian dituen aukerak aztertu dira eta, adibide moduan, SPIREk bultzatutako proiektuak deskribatu dira. Azkenik, EBk 2030 eta 2050 urteetarako proposatutako helburuak eta ikerkuntza lerroak aztertu dira.

- Egileak: Naiara Romero-Anton, Koldobika Martin-Escudero, Luis Alfonso del-Portillo-Valdés

- Argitaletxea: UPV/EHUko argitalpen zerbitzua

- ISSN: 0214-9001

- eISSN: 2444-3255

- Orrialdeak: 191-208

- DOI: 10.1387/ekaia.19698

————————————————–

Egileez:

Naiara Romero-Anton, Koldobika Martin-Escudero, Luis Alfonso del-Portillo-Valdés UPV/EHUko Bilboko Ingeniaritza Eskolako Makina eta Motor Termikoak Sailekoak dira.

———————————————–

Ekaia aldizkariarekin lankidetzan egindako atala.

The post Europar Batasuneko Energia-testuingurua. Eraginkortasun Energetikoa Industrian appeared first on Zientzia Kaiera.

Las emocionantes aventuras del número tres (II)

Al ponerme delante del ordenador para escribir esta segunda parte, de lo que será una serie de tres, de la entrada Las emocionantes aventuras del número tres (I) no he podido dejar de pensar en que hay muchas obras literarias, artísticas o películas que forman trilogías, es decir, son tres obras que están conectadas argumentalmente entre sí, o por medio de sus personajes u otros elementos.

En la literatura podemos mencionar, entre la enorme cantidad de ejemplos que existen, El señor de los anillos (J. R. R. Tolkien, 1954/55), La trilogía de Nueva York (Paul Auster, 1985/87), Trilogía estadounidense (Philip Roth, 1997/2000), Memorias de Idhún (Laura Gallego García, 2004/06), La saga Millenium (Stig Larsson, 2005/07) o Los juegos del hambre (Suzanne Collins, 2008/10).

En el cine tenemos ejemplos como El padrino (Francis Ford Coppola, 1972/74/90), la trilogía original de Star Wars (1977/80/83), Mad Max (George Miller, 1979/81/85), la serie Tres colores de Krzysztof Kieślowski, Azul (1993), Blanco (1994) y Rojo (1994), Matrix (las hermanas Wachowski, 1999/2003/2003), El señor de los Anillos (Peter Jackson, 2001/02/03) o El señor oscuro (Christopher Nolan, 2005/08/12), entre muchas otras.

Y citemos también algún ejemplo en la música. Tenemos la trilogía de Berlín de David Bowie, formada por los álbumes Low (1977), “Heroes” (1977) y Lodger (1979), La trilogía Bleach (1989), Nevermind (1991) y In Utero (1993), del grupo de grounge Nirvana, la trilogía de canciones The Unforgiven (I, II y III) del grupo de trash metal Metallica, pertenecientes a sus álbumes Metallica (1991), ReLoad (1997) y Death Magnetic (2008), o la trilogía ¡Uno!, ¡Dos! y ¡Tré! (2012), del grupo pop-punk Green Day.

Carteles de la trilogía cinematográfica El señor de los anillos (2001/02/03), de Peter Jackson, basada en la trilogía literaria de J.R.R. Tolkien (1954/55)

Carteles de la trilogía cinematográfica El señor de los anillos (2001/02/03), de Peter Jackson, basada en la trilogía literaria de J.R.R. Tolkien (1954/55)

Estos son solo algunos ejemplos de los muchísimos que existen de trilogías en la literatura, el cine, la música o el arte en general. Sin embargo, no existe tanta proliferación de series de dos obras. De hecho, pensad en cuál es el término para designar al conjunto de dos obras conectadas argumentalmente. La verdad es que, aunque yo podía sospechar cual era, he tenido que mirarlo. Según la Real Academia Española los términos que se podrían utilizar son “dilogía” o “bilogía”, aunque no es lo normal y se suele hablar de una obra en dos partes.

Los carteles de las tres películas de la trilogía Tres colores de Krzysztof Kieślowski, Azul (1993), Blanco (1994) y Rojo (1994)

Los carteles de las tres películas de la trilogía Tres colores de Krzysztof Kieślowski, Azul (1993), Blanco (1994) y Rojo (1994)

Por otro lado, hablando del número tres y de obras literarias, artísticas o películas, podemos observar también que existen algunas obras con el número tres en su título. Si pensamos en la literatura infantil, rápidamente nos vendrán a la mente cuentos como Los tres cerditos (1853), de James Halliwell-Phillipps, o Ricitos de oro y los tres osos (1837), de Robert Southey. Si miramos la obra literaria de los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm, muchos de sus cuentos tienen números en los títulos, como es el conocido cuento El lobo y las siete cabritillas, pero es el número tres el más utilizado por los hermanos Grimm sin lugar a dudas, de 200 cuentos escritos 15 tienen el número tres en su título, como Los tres enanitos del bosque, Las tres hilanderas o Los tres pelos de oro del diablo. También nos encontramos alguna de las fábulas de Esopo (del siglo VI a.n.e.) como Los tres amigos o El león y los tres bueyes. O el clásico de la literatura infantil contemporánea Los tres bandidos (1961), de Tomi Ungerer.

Portada del libro Los tres bandidos (1961), de Tomi Ungerer

Portada del libro Los tres bandidos (1961), de Tomi Ungerer

Pero también en la literatura no infantil encontramos algunas obras conocidas con el número tres en su título, como la famosa novela Los tres mosqueteros (1844), de Alejandro Dumas; los cuentos del escritor ruso León Tolstoi, Tres muertes (1859), Los tres ermitaños (1886), Tres hijos (1887) y Las tres preguntas (1905); la novela de Pedro Antonio de Alarcón, El sombrero de tres picos (1874); la novela cómica Tres hombres en un bote (1889) del escritor inglés Jerome K. Jerome; la novela Los tres crímenes de Arsenio Lupín (1910) es una de las muchas novelas del escritor francés Maurice Leblanc protagonizada por uno de los personajes clásicos de la literatura policial, Arsenio Lupín, y que sirve de inspiración a una reciente serie de televisión de Neflix; el cuento Tres ratones ciegos (1950) de la escritora de novela policiaca Agatha Christie, o su novela Tragedia en tres actos (1934); la conocida obra teatral española Tres sombreros de copa (1947), de Miguel Mihura; la novela del escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, cuyo título está inspirado en un trabalenguas infantil, Tres tristes tigres (1967); o por citar algunas obras más recientes, Tres días y una vida (2016), del escritor francés Pierre Lemaitre, y Las tres bodas de Manolita (2014), de la escritora madrileña Almudena Grandes.

Portada de la novela Tres noches (2012), del escritor estadounidense Austin Wright, protagonizada por un profesor de matemáticas

Portada de la novela Tres noches (2012), del escritor estadounidense Austin Wright, protagonizada por un profesor de matemáticas

Desde los orígenes del cine nos encontramos muchas películas con números en su título, aunque el número tres es uno de los que más aparecen, desde películas mudas como Las tres edades (1923), de Buster Keaton, a clásicos del cine como Tres lanceros bengalíes (1935), de Henry Hathaway, interpretada por Gary Cooper, Las tres noches de Eva (1941), de Preston Sturges, interpretada por Barbara Stanwyck, Henry Fonda y Charles Coburn, Tres padrinos (1948), de John Ford, con John Wayne a la cabeza del reparto, Tres mujeres (1952), del director sueco Ingmar Bergman, Tres vidas errantes (1960), de Fred Zinneman, interpretada por Deborah Kerr, Robert Mitchum y Peter Ustinov, hasta películas actuales como Tres anuncios en las afueras (2017), de Martin McDonagh, interpretada por Frances McDormand, Woody Harrelson y Sam Rockwell, por citar algunas.

Y podríamos citar muchas canciones como Three Little Birds (1977) de Bob Marley & The Wailers, Three O’clock Blues (1946) de Lowell Fulson, que también han interpretado B. B. King y Eric Calpton, o Three coins in a Fountain (1954), de la película homónima, y que también interpretó Frank Sinatra.

Portada del albúm Three Imaginary Boys (1979), del grupo británico The Cure

Portada del albúm Three Imaginary Boys (1979), del grupo británico The Cure

Más aún, también es muy frecuente la repetición de tres nombres, personajes, eventos, objetos, etcétera, como en el lema de la República Francesa Liberté, égalité, fraternité (Libertad, Igualdad y Fraternidad), la expresión Vini, Vidi, Vinci, que puede traducirse como “llegué, vi, vencí”, atribuida a Julio César, y que se utiliza en la actualidad cuando se quiere expresar que algo se ha conseguido de forma exitosa con rapidez, el eslogan publicitario de un famoso detergente, Busque, compare y, si encuentra algo mejor, cómprelo, la película El bueno, el feo y el malo (Sergio Leone, 1966), la canción Stop, Look and Listen (1965), de Bill Haley & His Comets, que también fue interpretada por el rey del rock Elvis Presley. Este fenómeno recibe el nombre de la regla de tres, pero no la regla matemática.

Se conoce como la regla de tres a un principio de la escritura que afirma que cualquier trio de eventos, personajes, objetos, expresiones, características y demás son más satisfactorios y efectivos que cualquier otra cantidad. De hecho, en latín existe la expresión omne trium perfectum, que podríamos traducirlo como “todo lo que viene en grupos de tres es perfecto”, viene a afirmar esto mismo.

Sello con el lema de la República Francesa Libertad, Igualdad y Fraternidad

Sello con el lema de la República Francesa Libertad, Igualdad y Fraternidad

Un ejemplo clarificador son los eslóganes o lemas, como los ya comentados en los ejemplos previos, aunque podríamos citar otros. En la línea del lema de la República francesa tenemos una de las frases más famosas de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América es Life, Liberty and the pursuit of Happiness (vida, libertad y la búsqueda de la felicidad) que recoge algunos ejemplos de los derechos inalienables de las personas. Así mismo, la primera línea del himno nacional alemán es Einigkeit und Recht und Freiheit (unidad, justicia y libertad).

Por otra parte, en la línea del slogan publicitario Busque, compare y, si encuentra algo mejor, cómprelo, podemos citar el utilizado por la marca de galletas con caramelo y chocolate Mars que decía A Mars a day helps you work, rest and play (Un Mars al día te ayuda a trabajar, descansar y disfrutar). O el slogan sobre seguridad contra los incendios que se enseña a los niños en los países de habla inglesa, Stop, drop and roll (Detenerse, dejarse caer y rodar).

Esculturas de los tres monos sabios de Hidari Jingorō en el santuario Toshogu (1636) en Nikko (Japón). Fotografía de Ray in Manila en Wikimedia Commons, a través de Flickr.

Esculturas de los tres monos sabios de Hidari Jingorō en el santuario Toshogu (1636) en Nikko (Japón). Fotografía de Ray in Manila en Wikimedia Commons, a través de Flickr.

Hablando de expresiones que vienen dadas por tres elementos, no podemos olvidar el legendario lema del rock sexo, drogas y rock and roll, que ya era el lema de los hippies de la década de los años 1960 y que después se convirtió en consigna del rock durante un par de décadas. El cantante punk inglés Ian Dury convirtió este lema en una canción en 1977, Sex and Drugs and Rock and Roll.

Mientras escribo esto me viene a la cabeza una serie estadounidense que veo con mi hija, Pose, en la que también se muestra un ejemplo de la regla del tres. En la introducción de la serie se escucha al maestro de ceremonias de los “ballrooms” decir La categoría es … ¡vive! … ¡lúcete! … ¡posa!.

Pero incluso podemos citar algunos refranes populares como En habiendo vino, baraja y brasero, ¡venga aguacero! o Naipes, mujeres y vino, mal camino. De un antiguo refrán ya en desuso, Oír, ver y callar, recias cosas son de obrar, que nos previene de que hay que tener cuidado con estas tres acciones ya que nos resulta difícil no realizarlas, viene la expresión moderna oír, ver y callar que se utiliza en la actualidad con otros significados.

Tres cosas (salud, dinero y amor) es una canción del grupo Los Stop, liderado por Cristina, publicada en 1966 y cuyos dos primeros versos son Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor / El que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios

Tres cosas (salud, dinero y amor) es una canción del grupo Los Stop, liderado por Cristina, publicada en 1966 y cuyos dos primeros versos son Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor / El que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios

Hablando de refranes, aunque no es un ejemplo de la regla de tres, no podía olvidarme de A la tercera va la vencida, que nos habla del esfuerzo. Respecto al origen de esta expresión se dice que proviene de la lucha cuerpo a cuerpo en la que se da como vencedor a quien ha derribado a su oponente por tres veces. Otra hipótesis sobre el origen de esta expresión es que en la milicia romana los soldados más valerosos y veteranos se colocaban en la tercera fila, sosteniendo a las dos filas precedentes, eran los triarios. Incluso hay otra hipótesis según la cual, en los siglos XVI y XVII tras los dos primeros delitos por hurto, la tercera condena significaba la pena de muerte, por eso a la tercera va la vencida.

Cartel de la película Sangre, sudor y lágrimas (David Lean, 1942), que recibe su nombre de la expresión homónima que se relaciona con el ministro británico Winston Churchill, aunque fue utilizada previamente por personajes como Lord Byron, Giuseppe Garibaldi, Henry James –en Las bostonianas (1885/86)– o el que fuera presidente de los EE.UU. Theodore Roosevelt

Cartel de la película Sangre, sudor y lágrimas (David Lean, 1942), que recibe su nombre de la expresión homónima que se relaciona con el ministro británico Winston Churchill, aunque fue utilizada previamente por personajes como Lord Byron, Giuseppe Garibaldi, Henry James –en Las bostonianas (1885/86)– o el que fuera presidente de los EE.UU. Theodore Roosevelt

Como se explica en el blog Verbalina el patrón de tres elementos aporta a la escritura las siguientes características: es breve, fácil de recordar y aporta ritmo; expone el desarrollo o evolución de algo; puede crear una expectativa sobre su último elemento. Dos de los ejemplos utilizados para ilustrar estas ideas son los siguientes. Por una parte, la sentencia del filósofo y escritor romano Séneca (siglo I):

Decir lo que sentimos, sentir lo que decimos, concordar las palabras con la mente.

O la famosa cita del libro y la película La princesa prometida:

Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.

De hecho, esta estructura coincide con lo que nos enseñaron en clase de que toda obra literaria, o toda historia, debe tener tres partes: introducción, nudo y desenlace. Esta es la estructura, por ejemplo, en la cita de La princesa prometida. La introducción del personaje “Me llamo Íñigo Montoya”, la segunda frase, aunque brevemente, nos cuenta el nudo de esta pequeña historia, el motivo por el cual se presenta Íñigo Montoya, “Tú mataste a mi padre”, y se cierra con el desenlace, “Prepárate a morir”.

El tercer elemento es el que rompe la tensión de la historia, muchas veces creando un giro en la misma o, como suele ser utilizado en el humor, creando un efecto. Se suele mencionar como ejemplo de esto la cita popularizada por el escritor eatadounidense Mark Twain:

Hay tres tipos de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadísticas.

La expresión “estadísticas” después de “mentiras” y “malditas mentiras” produce un giro efectista, ya que podríamos esperar un grado mayor en las mentiras, pero este son las estadísticas.

En la página Cursos profesionales para guionistas citan una escena de la película Un día en las carreras (Sam Wood, 1937) de los hermanos Marx. Como se explica los tres hermanos, Groucho, Chico y Harpo, en su papel de detectives, explican al jefe los resultados de su seguimiento a un grupo de personas. Y dice Chico:

El primer día nos engañaron. Fuimos a la carrera y no vinieron. El segundo día los engañamos. Estuvieron en las carreras, pero no aparecimos. El tercer día nos engañamos todos, porque nadie fue.

Otro ejemplo que me viene a la cabeza mientras escribo esto es la película Mejor … imposible (James L. Brooks, 1997), interpretada por Jack Nicholson, Helen Hunt y Greg Kinnear. El personaje interpretado por Helen Hunt, que es camarera en Brooklyn, llega a su casa, donde vive con su madre y su hijo, y se encuentra con un médico atendiendo al hijo, que es asmático y necesita cuidados continuos. El médico, enviado por el personaje interpretado por Jack Nicholson –un escritor de éxito de novelas románticas con un transtorno obsesivo-compulsivo–, atiende de maravilla al niño, como no le han atendido nunca. Entonces, el personaje de Helen Hunt, que está con su madre, le dice al médico: “¿Podemos traerle alguna otra cosa? … ¿un poco de agua? … ¿un café? … ¿o un par de esclavas?”. La idea de este diálogo es la misma, un giro en el tercer elemento.

O podemos mencionar alguno de esos chistes cortos que utilizan esta estructura. Por ejemplo:

– ¡Rápido, necesitamos sangre!

– Yo soy 0 positivo.

– Pues muy mal, aquí se viene a animar.

O este otro:

– ¿Cuánto cuesta alquilar un coche?

– Depende del tiempo.

– Vale, pongamos que llueve.

Tira cómica de Don Celes, realizada por el periodista Luis del Olmo Alonso desde 1945, que apareció en La Gaceta del Norte, y que se publicaría en diferentes periódicos, principalmente en El Correo

Tira cómica de Don Celes, realizada por el periodista Luis del Olmo Alonso desde 1945, que apareció en La Gaceta del Norte, y que se publicaría en diferentes periódicos, principalmente en El Correo

Por otra parte, el número tres aparece frecuentemente en la mitología y las religiones. En la religión cristiana uno de los dogmas centrales es la Santísima Trinidad, que afirma que Dios es uno y trino, el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Pero, además, la presencia del número tres es constante en elementos principales de la religión: cuando nace Jesús le visitan los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que le regalan oro, incienso y mirra; Jesús fue tentado tres veces por Satanás en el desierto como aparece en el evangelio de Juan; en la conversión del apóstol San Pablo, este pasó tres días “sin ver, sin comer y sin beber” como aparece recogido en el libro Los hechos de los apóstoles del Nuevo Testamento; en el episodio de la oración en el huerto de Getsemaní Jesús fue acompañado de tres apósteles, Pedro, Juan y Santiago, pero principalmente le pidió tres veces a su padre que le evitara el sufrimiento, te ruego que apartes de mí este cáliz; como había profetizado Jesús a Pedro, Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces, el apóstol negó tres veces a Jesús; Jesús fue crucificado junto a dos ladrones formando un grupo de tres y resucitó al tercer día.

Gólgota (1964), del artista madrileño Lucio Muñoz (1929-1998), en el que se pueden observar las tres figuras crucificadas, Jesús y los dos ladrones. Esta pintura tiene una proporción de raíz de 3, ya que cada una de las tres partes que la componen tienen las mismas proporciones que la obra entera

Gólgota (1964), del artista madrileño Lucio Muñoz (1929-1998), en el que se pueden observar las tres figuras crucificadas, Jesús y los dos ladrones. Esta pintura tiene una proporción de raíz de 3, ya que cada una de las tres partes que la componen tienen las mismas proporciones que la obra entera

Siguiendo con los ejemplos religiosos que aparecen recogidos en la Wikipedia sobre el número tres, al igual que en el cristianismo existe la Santísima Trinidad, en el hinduismo está el Trimurti (que en sanscrito significa “trinidad”). Este está formado por los tres dioses importantes de la mitología hinduista: Brahma, creador del universo, Visnú, que se encarga de preservar el universo, y Shiva, quien destruye el universo en el fin del mundo. De forma paralela existen tres deidades femeninas, Saraswati (diosa del aprendizaje, las artes y la realización cultural), Lakshmi (es inteligencia cósmica, conciencia cósmica y conocimiento cósmico) y Kali (la diosa de la riqueza, la fertilidad, la bondad, la luz y la realización material y espiritual). Además, en el texto sagrado Bhagavad-gītā (entre los siglos VI y III antes de nuestra era) se citan tres caminos para la salvación, el karma yoga, bhakti yoga y jnana yoga.

Grabado de 1840 con el Trimurdi, o trinidad del hinduismo, formada por los dioses Brahma, Visnú y Shiva

Grabado de 1840 con el Trimurdi, o trinidad del hinduismo, formada por los dioses Brahma, Visnú y Shiva

En el budismo existe la Triratna, o «tres joyas», formada por Buda, Dharma y Sangha, que como podemos leer en la Wikipedia son “las cosas en las que una persona budista toma refugio para ser seguidor de las enseñanzas de Buda Gautama [fundador del budismo]”, son los tres caminos dentro del budismo. Buda es la iluminación espiritual, Dharma es la enseñanza del budismo, la ley religiosa, y Sangha, la comunidad budista.

En el Taoísmo las tres divinidades principales son conocidas como los Tres Puros, el Puro de Jade, conocido como Yuanshi Tianzun (“venerable celeste del comienzo original”), el Puro Superior, conocido como Lingbao Tianzun (“venerable celeste del tesoro sublime”) y el Gran Puro, conocido como Daode Tianzun (“venerable celeste del tao y su virtud”) y Taishang Laojun (“supremo señor Lao”). Además, entre los valores éticos del Taoísmo están los “Tres Tesoros”: la compasión, la frugalidad, y la humildad.

Las tres gracias (1813-1816), del escultor italiano Antonio Canova. En la mitología griega las tres gracias, las Carités, eran diosas que simbolizaban el encanto, la gracia y la belleza. Las tres gracias, hijas de Zeus y de la oceánide Eurínome, eran Aglaya (“la que brilla”), Eufrósine (“alegría”) y Talia (“abundancia”)

Las tres gracias (1813-1816), del escultor italiano Antonio Canova. En la mitología griega las tres gracias, las Carités, eran diosas que simbolizaban el encanto, la gracia y la belleza. Las tres gracias, hijas de Zeus y de la oceánide Eurínome, eran Aglaya (“la que brilla”), Eufrósine (“alegría”) y Talia (“abundancia”)

Podríamos poner multitud de ejemplos de la religión, como las tres virtudes en la teología católica –fe, esperanza y caridad–, o ejemplos de la mitología, como las tres Parcas de la mitología romana, Nona, Décima y Morta, personificaciones del destino y que controlaban el hilo de la vida de cada mortal, que en la mitología griega son las Moiras, Cloto, Láquesis y Átropos, y en la mitología nórdica, las Nornas, Urðr (“lo que ha ocurrido”, el destino), Verðandi (“lo que ocurre ahora”) y Skuld (“lo que debería suceder, o es necesario que ocurra”).

El trisquel es un motivo artístico formado por tres espirales muy frecuente en la cultura celta

El trisquel es un motivo artístico formado por tres espirales muy frecuente en la cultura celta

Esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica está llegando a su fin. Pero antes nos planteamos el motivo por el cual cuando un grupo realiza una acción conjuntamente se suele decir “a la de tres” y se cuenta hasta tres, o se cuenta hasta tres como se hace al inicio de una canción, para realizar la acción conjuntamente. El motivo es que se necesita contar al menos hasta tres para marcar un ritmo.

Por lo tanto, uno, dos, tres … hasta la siguiente entrada, en la que hablaremos de la regla de tres en matemáticas.

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de la Cátedra de Cultura Científica

El artículo Las emocionantes aventuras del número tres (II) se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Las emocionantes aventuras del número tres (I)

- Las emocionantes aventuras de Lovelace y Babbage

- El Ballet Triádico: un homenaje al número tres

Txirrindularien kaskoen azpian dagoen zientzia

Egun hauetan Frantziako Tourra dugu bete-betean eta txirrindularien ekipamenduaren artean kaskoak berebiziko garrantzia dauka haien segurtasunerako. Hain zuzen ere, kaskoak txirrindulariaren burua babesten du erorikoetan gerta daitezkeen lesioak murrizten lagunduz.

Irudia: Kaskoa nahitaezkoa da txirrindulari guztientzat hiriarteko bide batetik doazenean. Horrez gain, legeak adierazten du babes-elementu hauek homologatuta egon behar direla. (Argazkia: pasja1000 – Pixabay lizentziapean. Iturria: pixabay.com)

Irudia: Kaskoa nahitaezkoa da txirrindulari guztientzat hiriarteko bide batetik doazenean. Horrez gain, legeak adierazten du babes-elementu hauek homologatuta egon behar direla. (Argazkia: pasja1000 – Pixabay lizentziapean. Iturria: pixabay.com)Gaur egun kaskoaren erabilera derrigorra bada ere txirrindularitza profesionalean, ez zen horrela izan 2003. urtera arte. UCI elkartea (The Union Cycliste Internationale) 1991n kaskoaren nahitaezko erabilera ezartzen saiatu zen, baina zenbait txirrindulari ez zeuden ados; ondorioz, UCIk atzera egin behar izan zuen. 2003. Urtean, ordea, Kivilev txirrindulari gazteak eroriko bat izan zuen, eta buruarekin jo zuen zorua. Zorigaiztoko erorikoak eragindako zaurien ondorioz hil zen. Gertakari honen aurrean kaskoaren nahitaezko erabilera arautu zuen UCIk.

Oro har, kaskoek bi zati nagusi dituzte: kanpoko azal gogorrak inpaktu baten indarra azalera handiagoan banatzea du helburu, garezurra haustea saihesteko. Bestalde, barneko geruza bigunak inpaktuaren energia xurgatzen du burura energia gutxiago transmititu dadin. Horretaz gain, kaskoak beste zati batzuk ditu: aurreko bisera, edota kaskoa lotzeko tirak, besteak beste.

Gaur egun forma aerodinamikoa duten arren, lehenengo kaskoak larruzko zintez eginda zeuden eta ez zuten gehiegi babesten. Polimeroen garapenarekin, ordea, sektore honen iraultza etorri zen. Izan ere, polimeroak arinak dira, erraz prozesatu daitezke nahi den itxura eta kolorea emanez eta ezaugarri egokiak dituzten polimeroak aukeratu daitezke.

Polimerozko lehenengo kaskoak poliesterino-aparrez zeuden eginak, baina kolpe bat jasotzean puskatu egiten ziren. Aparra babesteko, kanpoko geruza gogor bat gehitu zuten, polietilen tereftalato bezalako polimero zurrunez egina. Handik urte batzuetara kaskoaren fabrikazio-prozesua aldatu zen, kanpoko geruzan zuzenean poliestirenoa hedatu nahi baitzen geruza bien artean hutsarterik geldi ez zedin. Helburu horrekin, kanpoko geruzan polikarbonatoa erabiltzen hasi ziren, haren propietate fisikoak egokiagoak baitira. Aparra poliestirenoa edo poliuretanoa izan daiteke. Bi abantaila nagusi dituzte aparrek: talka batean energia xurgatzeko ahalmena dute eta oso arinak dira.

Kasko hauek burua babesten badute ere, kontuan izan behar da talka bat edo eroriko bat dagoenean zenbait indarrek parte hartzen dutela. Alde batetik indar lineala dago, baina, bestalde, indar errotazional bat dago, talka angelu batekin gertatzen denean. Buruak angelu batekin kolpatzen badu lurra, burmuinean tentsioa sor daiteke eta horrek burmuineko lesioak sor ditzake. Indar errotazional hori murrizteko, 2010 urtean MIPS (Multi-directional Impact Protection System) teknologia garatu zen. Buruaren eta kaskoaren artean plastikozko xafla bat ezartzen da, kaskoa modu independentean biratu ahal izan dadin buruarekiko; horrela murriztu egiten da, neurri batean, burmuinak jasaten duen indar errotazionala. Berriki, Wavecel teknologia deritzona garatu dute. Kasu honetan hiru dimentsiotako zeldatxoak dituen xafla bat dago kaskoaren barneko aldean buru osoa estaltzen. Horrela, talka bat dagoenean energia zeldatxoetan banatzen da eta txikiagoa da burura transmititzen den talkaren indar errotazionala.

Iturriak:- Bicycle Helmet Safety Institute: How Bicycle Helmets are Made

- Fotheringham, William (2003). Safety call as Kivilev dies. The Guardian, 2003ko martxoaren 13a.

- WaveCel: The next evolution in helmet safety for skiers and snowboarders.

Ainara Sangroniz Kimikan doktorea da eta Colorado State University-ko Kimika Saileko ikertzailea. Leire Sangroniz Kimikan doktorea da eta UPV/EHUko Kimika Fakultatearen, Polimeroen Zientzia eta Teknologia Saileko ikertzailea Polymat Institutuan.

The post Txirrindularien kaskoen azpian dagoen zientzia appeared first on Zientzia Kaiera.

Mesopotamia (1): La epopeya de Gilgamesh

Recreación artística de una ciudad mesopotámica. Ilustración: Jeff Brown en Artstation

Recreación artística de una ciudad mesopotámica. Ilustración: Jeff Brown en ArtstationLa arqueología nos dice que las primeras ciudades aparecieron en el Oriente Próximo quizás hace diez mil años en lo que se conoce como la media luna fértil. Jericó, cerca del Mar Muerto, y Catal Hüyük, en el este de la península de Anatolia, eran pequeñas comunidades amuralladas con calles ordenadas, cuya economía dependía de la agricultura. Este tipo de poblados neolíticos aseguraron mucha más estabilidad para sus habitantes que la forma de vida anterior de caza y recolección.

Lentamente, a base de trabajo y con un clima propicio, los excedentes agrícolas llevaron a un aumento de la población y a un nivel de vida más alto. El excedente significaba riqueza, parte de la cual quedaba disponible para el comercio. El excedente agrícola y el comercio dieron lugar a un sistema de clases naciente: agricultores y comerciantes, trabajadores y terratenientes. A medida que unos pocos adquirían más derechos con menos trabajo y sufrimiento, se dedicaron a actividades intelectuales: surgió una clase de sacerdotes que asociaron el éxito de la comunidad con una deidad potrectora.

Como mediadores de los humanos ante los dioses, la clase sacerdotal alcanzó un poder sin precedentes. Este hecho, y la necesidad de un sistema organizado para asegurar que los campos recibiesen agua de forma sistemática, derivó en la creación de otra clase: la administración. El deseo de registrar las leyes y los reinados de los reyes, así como datos administrativos y comerciales más mundanos, condujo a una forma primitiva de escritura, la cuneiforme, utilizada fundamentalmente para llevar registros y, con el tiempo, para la creación de epopeyas heroicas como la Epopeya de Gilgamesh.

A finales del cuarto milenio a.e.c., las poblaciones de los valles de los ríos Tigris y Éufrates había desarrollado la primera civilización.

La palabra civilización deriva de la raíz latina de la palabra civis: «ciudadano». Un ciudadano es alguien que reside en un área urbana; por lo tanto, “civilización” generalmente se refiere a un nivel de sociedad que incluye ciudades. Las ciudades son el producto de una vida estable y sedentaria, que a su vez se basa en la agricultura y la ganadería y el consiguiente comercio.

De hecho, la primera sociedad sofisticada basada en ciudades, excedentes de riqueza y el comercio, Sumeria, en la tierra de Mesopotamia, suele considerarse la primera civilización de la historia mundial. Las dispersas ciudades-estado de Sumeria durante el cuarto y tercer milenio a.e.c. fueron los primeros de una gran cantidad de logros de los colectivos humanos.

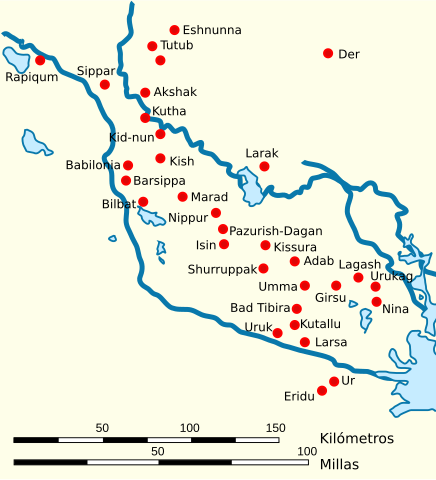

Ciudades de Sumeria. Fuente: Wikimedia Commons

Ciudades de Sumeria. Fuente: Wikimedia CommonsCiudades como Ur, Eridu, Kish, Lagash y Nippur tenían decenas de miles de personas en su apogeo. Eran metrópolis bulliciosas rodeadas por gruesos muros y murallas; los «Siete Sabios» establecieron los cimientos de los muros de Uruk, según la Epopeya de Gilgamesh.

Uruk, hoy. Fuente: Wikimedia Commons

Uruk, hoy. Fuente: Wikimedia CommonsExistía un comercio considerable, oficios y especialización del trabajo y una estructura social de múltiples niveles. El gobierno y la administración estaban tan organizados como la economía; los sacerdotes servían como conductos para las instrucciones divinas de las deidades protectoras; los escribas registraban las decisiones de dioses y personas. La escritura, creada para contabilizar el excedente de riqueza y el comercio, se convertiría en una expresión de las esperanzas, las angustias y las aspiraciones humanas.

Una vez que los humanos consiguieron la capacidad de garantizar un excedente de alimentos año tras año, y con él un mayor control sobre su vida y asegurar la supervivencia, se encontraron con el tiempo suficiente para especular sobre la existencia humana y los misterios de la naturaleza.

Figura de Gilgamesh dominando al león, del palacio de Sargon II (Museo del Louvre). Fuente: Wikimedia Commons.

Figura de Gilgamesh dominando al león, del palacio de Sargon II (Museo del Louvre). Fuente: Wikimedia Commons.Obras como la Epopeya de Gilgamesh revelan la creciente conciencia de que los humanos son algo distinto al resto de la naturaleza*, así como una sensación emergente de confianza en que los humanos podían explicar los fenómenos naturales. La literatura sumeria no solo conceptualiza las fuerzas de la naturaleza con un panteón establecido e identificable de dioses y diosas, sino que también eleva la estatura de los humanos a un estado semidivino; de ahí que Gilgamesh fuera dos tercios divino y un tercio humano, aunque completamente mortal en lo que respecta a la muerte. Los propios dioses tenían rasgos humanos, lo que demuestra que los sumerios tenían la suficiente confianza en ellos mismos como para llevar la naturaleza y lo divino a un nivel humano (ya que lo contrario era imposible).

En vez de ser los humanos una parte pequeña e insignificante del cosmos, las preocupaciones humanas daban significado al cosmos. Gilgamesh, quien viajó hasta los confines de la Tierra en busca del secreto de la vida eterna y unirse a los dioses, fracasó pero ganó sabiduría con el fracaso. Se dio cuenta de que si no podía ser como los dioses, entonces debería ser gloriosamente humano y construir grandes ciudades y lograr grandes cosas… e incluso desdeñar a los dioses si era necesario.

Nota:

*No lo son. El creer que sí lo son es una idea religiosa, no científica.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Mesopotamia (1): La epopeya de Gilgamesh se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Tokian tokiko jarduera: adimen artifiziala 4.0 industriarako prozesuetan

«Kolorezko zurrusta da mundua» abesten zuten Disneyren ekoizpenetako batzuen sarreran; bada, pantailan xarmanta den hori, ez da zuzena. Datu zurrusta den mundu batean bizi gara; eta garrantzizko informazioa lortzeko ahalegina egiten du gure entzefaloak, baina ez beti arrakastaz.

Datuak aktibo ekonomiko bat direlako kontzientzia gorpuzten ari da Facebook eta halako enpresetan; erabiltzaile elemenia baten datuak biltzen, antolatzen eta sailkatzen ari baitira, beren produktuentzat publiko zehatz bat aurkitu nahian dabiltzan iragarleei eskueran ipini ahal izateko.

Egunero munduan sortzen den datu kopurua egundokoa da. Eta haietatik informazioa lortzea ez da erraza, alajaina, horrenbesteko datu kopurua maneiatzeko behar den gaitasuna dela-eta, eta informazio baliagarria ateratzeko gai izango diren algoritmoen diseinua eta garapena dela-eta. Horregatik irabazten du dirua Facebookek.

1. irudia: Egunero munduan sortzen den datu kopurua egundokoa da. (Argazkia: geralt – Pixabay lizentziapean. Iturria: Pixabay.com)

1. irudia: Egunero munduan sortzen den datu kopurua egundokoa da. (Argazkia: geralt – Pixabay lizentziapean. Iturria: Pixabay.com)Baina ez da sare sozialetan amaitzen guztia. Gaur egun masiboki ari dira garatzen produktuak eta zerbitzuak hainbat alorretan: gauzen interneta, robotika, biki digitalen garapena [1], fabrikazio gehigarria (3D inprimaketa), errealitate areagotua eta beste asko. Ezaugarri komun hauek dituzte guztiek: datuak, datu gehiago eta datuen analisia. Pentsa dezagun tailerra baino zertxobait gehiago den lantegi batek teraka datu sortzen dituela egunean.

Datuen trataera adimenduna gauzen fabrikazioa iraultzen ari da: 4.0 industria deitzen denaren parte da. Big Data deitu ohi dena Huge Data deitu beharko litzateke, bil eta prozesa litekeen datu kopuru ikaragarria kontuan izanda. Genioen bezala, edozein lantegik teraka datu sortzen dituela egunean. Hain dira handiak aurrean ditugun datu kopuruak, non oso zaila baita prozesatzea erabilpen baliagarri baterako. Hori nahikoa ez, eta topo egiten dugu datuen jatorriaren pikortasunarekin: prozesu industrial bakoitzak bere denbora zikloari erantzuten dio, eta litekeena da horietako asko deterministak ez izatea; eta horrek berekin dakar denborazko serieak birdefinitu beharra [2].

4.0 industrian, gainera, gogoan eduki behar da datu-prozesaketan zenbait maila daudela:

- Gailu/makina/etapa mailakoa. Prozesuarekin interakzio fisikoan diharduten sentsoreek eta eragingailuek ematen dituzte datuak. Gauzen interneta baino harago doa hori, eta berariazko garapenak eskatzen ditu, batzuetan hodeiarekiko (hitz egingo dugu gero horretaz) konexioa ere behar dezaketenak. Izena ere badauka horrek, edge computing, mundu fisikoaren eta digitalaren arteko interfasea baita.

- Ekoizpen lerroaren (gauza zehatz bat ekoizten duten gailu/makina/etapa koordinatuen multzoa) mailakoa. Fabrikazio baten faseak elkarren artean komunikatzen dira, eta, hala, prozesu industriala optimizatzeko aukera dago. Horretarako ere badugu izena: fog computing, behe-lainoko konputazioa; behe-lainoa, dakigun bezala, lurrari erantsita dagoen hodeia dugu.

- Lantegi/enpresa mailakoa. Ekoizpen lerro guztiak koordinatu egin behar dira enpresaren sailekin (erosketak, salmentak, administrazioa, langileak, kalitatea, segurtasuna eta higienea), eta, hala, elkarreragin gurutzatu asko eta optimizatzeko aukera gehiago sortzen dira. Hor agertzen da cloud computing [3] deitzen dena, non egundoko datu kantitateak jasotzen baitira hainbat iturritatik, eta guztiak prozesatzen baitira ardura bakarreko zerbitzari batean. Operazio horiek gehienbat enpresaren eta ekoizpenaren zuzendaritzarako izaten dira.

Zer egiten dugu datu horiekin guztiekin? Era askotako helburuetarako lagunduko digun informazioa bilatzen dugu haietan: hobeto ekoitzi, hobeto saldu, kalitatea optimizatu eta horrekin guztiarekin enpresaren irabazkina hobetu [4]. Horretarako, datuen zientzia erabiltzen da, korrelazioak, patroiak eta jarraibideak aurkitzeko datuetan.

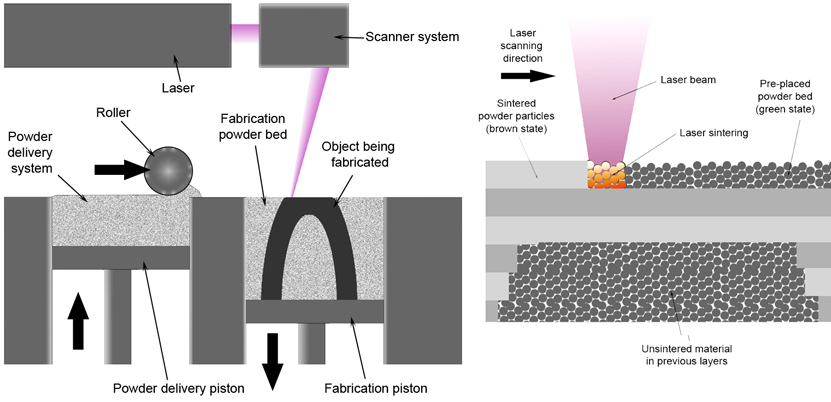

2. irudia: Laser bidezko fusio selektiboaren (SLM) eskema. (Iturria: Wikimedia Commons)

2. irudia: Laser bidezko fusio selektiboaren (SLM) eskema. (Iturria: Wikimedia Commons)Edge computingaren punta-puntako adibide bat. Hauts-ohantze bidezko fusioa da doitasunezko eta geometria konplexuko metalezko objektuak fabrikatzeko teknologia lehenetsia. Zenbait prozesu daude horretarako, erabiltzen den bero iturria (laser sorta edo elektroi sorta) eta materialaren fusio maila (sinterizatua edo fusioa) zein den. Metalezko piezak fabrikatzeko prozesu ohikoena laser bidezko fusio selektiboa (selective laser melting, SLM) izaten da. SLM bidez prozesa litezke material hauek, besteak beste: altzairu herdoilgaitza, erremintetako altzairuak, titanio aleazioak, nikela oinarri duten aleazioak eta aluminio aleazioak.

Lortek kooperatibak, adibidez, aldi berean 4 laserrekin lan egiten duen makina bat erabiltzen du SLMrako. Datuak denbora errealean monitorizatzea bera bada jada datu kantitate handi baten igorpen (big data streaming), azterketa (data analytics) eta adimen artifizialeko ariketa bat, akatsik gabe fabrikatzea helburu dela. Adimen artifizialari dagokionez, esan behar da Lortek enpresak deep learning (ikasketa sakona) erabiltzen duela, ezagutza kausitzeko algoritmoak, zeinek hutsetik abiatuz ikasten duten, landuz. Algoritmo horiek gai dira prozesuan estres egoerak detektatzeko, zenbait baldintzatan akatsak egiteko probabilitatea iragartzeko, baita horiek nola eragotzi aholkatzeko ere.

Eta hori guztia makina bakarrean…

Oharrak:[1] Produktu, zerbitzu edo sistema erreal baten erreplika birtuala da biki digitala, eta arazoei aurrea hartzeko eta funtzionalitate berriak abian jarri baino lehen arriskurik gabe esperimentatzeko bidea ematen du.

[2] Denborazko serie bat da une jakin batzuetan neurtutako eta kronologikoki antolatutako datuen segida bat.

[3] Oinezko arruntak (Internetera konektatuta bizi den hankabiko ugaztunak) uste izaten du Amazonek onlineko bere saltoki handiekin irabazten duela dirua. Irabazten du, bai, baina oso gutxi; % 2ko marjina, doi-doi. Cloud computinga da Amazonen negozio potoloa.

[4] Komeni da gogoan izatea enpresak dirua irabazteko sortzen direla. Irabazkinik ez badago, desagertu egiten dira; eta, haiekin batera, enplegua eta zergak, nola enpresak ordaintzen dituenak hala langileenak. Jende jantzia poztu egiten da enpresek irabaziak dituztenean.

Egileaz:Cesár Tomé López (@EDocet) zientzia dibulgatzailea da eta Mapping Ignorance eta Cuaderno de Cultura Cientifica blogen editorea.

Itzulpena: UPV/EHUko Euskara Zerbitzua.

The post Tokian tokiko jarduera: adimen artifiziala 4.0 industriarako prozesuetan appeared first on Zientzia Kaiera.

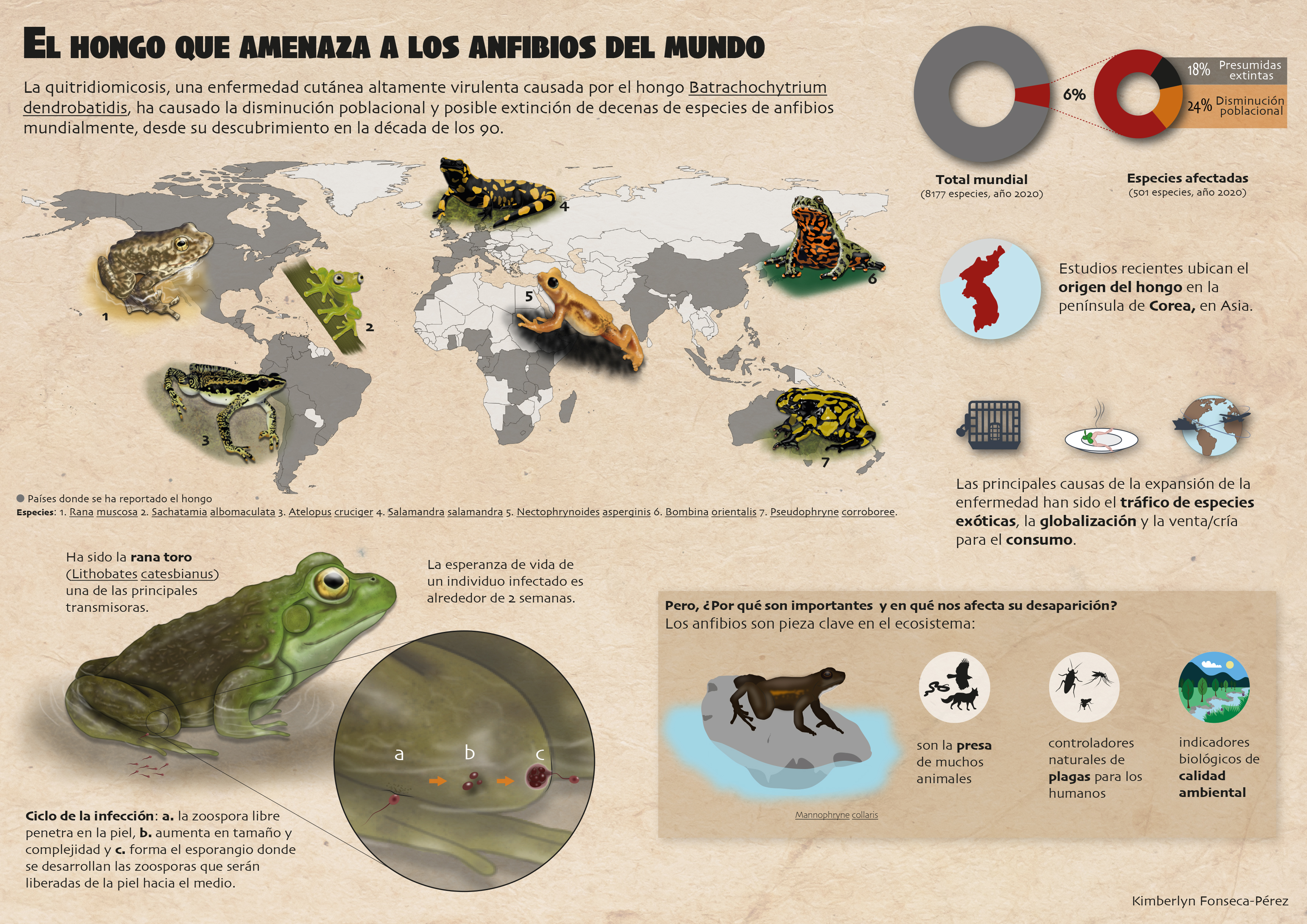

El hongo que amenaza a los anfibios del mundo

La enfermedad que está acabando con las poblaciones de ranas, sapos y salamandras es causada por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), un patógeno altamente contagioso que se transmite a través del agua hasta la piel, causándoles la muerte en pocos días.

El Bd fue detectado por primera vez en 1998 y posteriormente se constató la pérdida masiva de poblaciones en todo el planeta. Años de investigación han llevado a conocer los aspectos generales de la enfermedad; el hongo tiene un ciclo de vida que utiliza el agua como medio de transmisión, las zoosporas (esporas móviles) que se desplazan en el agua principalmente penetran la piel y allí se desarrollan o “germinan” hasta formar un zoosporangio, dentro del cual las células se multiplican y forman nuevas zoosporas que serán liberadas. El Bd afecta el correcto funcionamiento fisiológico de los individuos hasta causarles la muerte en aproximadamente 15 días.

Este ciclo se basa en la dependencia que tiene la mayoría de los anfibios del agua como medio. Estos vertebrados poseen una piel permeable que les ayuda en el proceso de intercambio de oxígeno y en la regulación de la temperatura; por otra parte muchas de las especies sufren la metamorfosis en masas de agua. El contagio se lleva a cabo por contacto directo entre individuos, con agua contaminada o incluso en zonas del suelo donde anteriormente estuvo un individuo infectado. Este tipo de contagio y la rápida acción del hongo en la supervivencia de los individuos lo hacen especialmente mortífero.

Imagen: Aspectos más importantes de la quitridiomicosis sobre los anfibios y sus poblaciones a nivel mundial (Ilustración: Kimberlyn Fonseca-Pérez).

Imagen: Aspectos más importantes de la quitridiomicosis sobre los anfibios y sus poblaciones a nivel mundial (Ilustración: Kimberlyn Fonseca-Pérez).Estudios genéticos recientes ubican el origen de este y otro hongo que afecta específicamente a salamandras, Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal), en Asia, específicamente en la península de Corea, donde se han encontrado especies de anfibios con alta resistencia al patógeno. Esto sugeriría que la rápida expansión del Bd al resto del planeta se ha debido a la globalización y al tráfico de especies exóticas para el mercado de las mascotas. Además, se ha descubierto que otras especies, como la rana toro (Lithobates catesbianus) nativa de EE.UU., son grandes reservorios del hongo y tienen una alta resistencia a este, y al ser criadas y comercializadas para el consumo de su carne en diversas partes del mundo, se habría favorecido la transmisión de la enfermedad de estas ranas a otras especies nativas con menor resistencia.

La alarma es global, más de 60 países han reportado la presencia del hongo y más del 6% de las especies han sido afectadas, con disminución de sus poblaciones o incluso su posible extinción. Los anfibios son una pieza clave en el ecosistema y de su presencia depende el equilibrio del mundo en el que vivimos.

Referencias consultadas:

Pasmans, F., Skerratt, Lee F., Berger, L., Martel, A., Beukema, W., et al. (2020). Amphibian fungal panzootic causes catastrophic and ongoing loss of

biodiversity. Science, 363(6434), 1459-1463. DOI: 10.1126/science.aav0379

Greenberg, Dan A., Palen, Wendy J. (2019). A deadly amphibian disease goes global. Science, 363(6434), 1386-1388. DOI: 10.1126/science.aax0002

Van Rooij, P., Martel, A., Haesebrouck, F. et al. (2015). Amphibian chytridiomycosis: a review with focus on fungus-host interactions.Veterinary research, 46, 137. DOI: 10.1186/s13567-015-0266-0

Olson, Deanna H., Aanensen, David M., Ronnenberg, Kathryn L., Powell, Christopher I.,Walker, Susan F., et al (2013). Mapping the Global Emergence of Batrachochytrium dendrobatidis, the Amphibian Chytrid Fungus. PLoS ONE, 8(2), e56802. DOI: 10.1371/journal.pone.0056802

Autora: Kimberlyn Fonseca-Pérez (IG: @kimbis_bio_illustrations), alumna del Postgrado de Ilustración Científica de la UPV/EHU – curso 2019/20

Artículo original: ¡Salvad a las ranas! Rocío Pérez Benavente, Cuaderno de Cultura Científica, 1 de abril de 2019.

“Ilustrando ciencia” es uno de los proyectos integrados dentro de la asignatura Comunicación Científica del Postgrado de Ilustración Científica de la Universidad del País Vasco. Tomando como referencia un artículo de divulgación, los ilustradores confeccionan una nueva versión con un eje central, la ilustración.

El artículo El hongo que amenaza a los anfibios del mundo se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Candida auris, el hongo que ha causado una alerta sanitaria internacional

- Peces capaces de respirar en aire y anfibios

- La ineficiencia de las microglías causa del 100 % de mortalidad de un hongo multirresistente

Jatorri genetiko ezberdineko gutxienez bost txakur mota zeuden Izotz Aroan

Francis Crick Institutuko, Oxfordeko Unibertsitateko eta Vienako Unibertsitateko hainbat zientzialarik eta 10 herrialde baino gehiagotako hainbat arkeologok zuzendu duten antzinako txakurren DNAren inguruko azterketa global batean frogatu denez, duela 11.000 urte baino gehiago, Izotz Aroan, hainbat txakur mota zeuden.

Science aldizkariak argitaratutako ‘Origins and Genetic legacy of Prehistoric dogs’ azterketan jaso da ikerketa-taldearen lana. Lan horretan, 27 txakurren antzinako DNA sekuentziatu zuten; txakur horietako batzuk duela 11.000 urtera arte bizi izan ziren, Europan, Ekialde Hurbilean eta Siberian. Jasotako datuen arabera, Historiako garai hartan, justu Izotz Aroaren ondoren eta beste edozein animalia etxekotu aurretik, jatorri genetiko ezberdineko gutxienez bost txakur mota zeuden. Gaur egun ikusten ditugun Europako txakurrek formaren aldetik izugarrizko barietatea duten arren, genetikoki, existitu ohi zen dibertsitateko azpitalde oso estu batetik datoz.

Aurkikuntza horrek erakusten duenez, gaur egun munduko hainbat lekutako txakurren artean ikusten den dibertsitatea gizakiak oraindik ehiztari eta biltzaileak zirenean sortu zen. Crick’s Ancient Genomics laborategiko buru Pontus Skoglunden arabera, “gaur egun kalean dabiltzan txakurren artean ikusten diren aldaeretako batzuk Izotz Aroan sortu ziren. Garai haren bukaeran, txakurrak jada oso zabalduta zeuden Ipar Hemisferio osoan”.

Irudia: Gaur egun munduko hainbat lekutako txakurren artean ikusten den dibertsitatea gizakiak oraindik ehiztari eta biltzaileak zirenean sortu zen. (Argazkia: pixel2013 – Pixabay lizentziapean. Iturria: Pixabay.com)

Irudia: Gaur egun munduko hainbat lekutako txakurren artean ikusten den dibertsitatea gizakiak oraindik ehiztari eta biltzaileak zirenean sortu zen. (Argazkia: pixel2013 – Pixabay lizentziapean. Iturria: Pixabay.com)Antzinako genomika aztertzeak hezurdurako materialetik DNA atera eta aztertzea dakar. Iraganerako leiho bat eskaintzen du eta, horri esker, ikertzaileek duela milaka urte gertatutako aldaketa ebolutiboak ezagutu ditzakete.

Ikerketa horretan, Euskal Herriko Unibertsitateko Geografia, Historiaurrea eta Arkeologia Saileko Aritza Villaluengak parte hartu du. Ikerketa-taldeak frogatu duenez, azken 10.000 urteetan lehenengo txakur mota horiek nahastu eta mugitu egin ziren eta horren ondorioz sortu ziren gaur egun ezagutzen ditugun txakurrak. Adibidez, Europako lehenengo txakurrak, hasieran, askotarikoak ziren eta bi populazio oso ezberdinetatik zetozela zirudien, bata, Ekialde Hurbileko txakurrekin lotua, bestea, berriz, Siberiako txakurrekin. Baina uneren batean dibertsitate hori galdu egin zen, izan ere, gaur ez dago halakorik Europako txakurren artean.

Bilakaera paraleloaTxakurrek historian zehar izan duten bilakaera gizakien, bizi ohituren eta migrazioen bilakaerarekin alderatu dute, era berean, ikertzaileek. Kasu askotan, aldaketa parekagarriak gertatu ziren, izan ere, gizakiek beraiekin eramango zituzten txakurrak mundu osoan migratzen zuten bitartean. Gure lagun animalien azterketak beste geruza bat eransten dio giza historiaren inguruko gure ulermenari.

Baina beste kasu batzuetan, gizakien eta txakurren historiak ez daude lotuta. Adibidez, Europa goiztiarrean txakurren artean zegoen dibertsitatea galdu izana txakur arbaso bakarra zabaldu eta horrek beste populazioak ordezkatzearen ondorioa da. Gertaera dramatiko hori ez dago giza populazioetan islatuta, eta zehazteke dago zerk eragin zuen Europako txakurren arbaso aldaketa hori.

Oxfordeko Unibertsitateko Paleogenomika eta Bioarkeologiako Ikerketa Sareko zuzendari Greger Larsonen ustez, “txakurra gure animalia lagun zaharrena eta hurbilena da. Antzinako txakurren DNA erabiltzeak gure historia partekatua zein aspaldikoa den erakusten digu eta, azken beltzean, harreman sakon hura noiz eta non hasi zen ulertzen lagunduko digu”.

Nahiz eta azterketa honek txakur populazioen, gizakiekiko harremanen eta haien arteko harremanen historia goiztiarrari buruzko ezagutza berri garrantzitsuak eskaintzen dituen, oraindik galdera asko geratzen dira. Bereziki, txakurrak lehenengo aldiz non eta zein giza testuinguru kulturaletan etxekotu ziren jakiteko ahaleginetan ari dira oraindik ikerketa-taldeak.