Ariketa fisikoa eta lesioak

Zoritxarrez, lesioek ondorio ezkorrak eragiten dituzte. Epe motzean mina, mugikortasun murriztua edota laneko baja ekar dezakete. Are kezkagarriagoak dira epe luzean sor daitezkeen osasun arazoak; horien artean bi dira nabarmenenak: artrosia eta garuneko arazoak.

1. irudia: Haurrak eta gazteak dira lotailu gurutzatuaren haustura jasateko aukera duten arrisku-talde nagusietako bi.

Artrosia endekapenezko gaixotasun kroniko eta sendaezina da. Gaixotasun honetan, hezurrek muturrean duten kartilago bigunaren higaduraren ondorioz, bata bestearen aurka talka egiten dute, eta horrela, mina, mugikortasun murriztua eta bizi-kalitatearen jaitsiera gertatzen dira. Artikulazioetako lesioak, esate baterako, aldaka, belauna edo orkatila bezalako giltzaduretan gertatzen dira, eta esan izan da etorkizunean artrosia pairatzeko arrisku handiagoarekin lotuta daudela. Belauneko aurreko lotailu gurutzatuaren haustura da lesio hauen artean beldurgarrienetakoa, eta ohikoa izaten da jauziak, norabide-aldaketak edo kontaktu-egoerak eragiten dituzten jardueretan.

Sarritan, ebakuntza behar izaten da lotailua osatzeko, eta errekuperazio epeak oso luzeak dira, urtebete ingurukoak. Gainera, 12-25 urteko haur-gazteak lesio hau jasateko arrisku-taldea dira, eta emakumeak gizonezkoak baino arrisku handiagoan daude. Horrelako lesio batek adin hain gazteetan, artrosiaren hasiera goiztiarra ekar dezake, eta beraz, ezinbestekoa da prebentzioa gazte-gaztetatik hastea.

Garuneko kommozioa ere lesio larria da, objektu edo gizaki baten aurka hartutako kolpeen ondorioz eragiten dena. Sintomen artean, badaude buruko mina, zorabioak, ikusmen lausoa, botagura, jokabide-aldaketak edota kognizio-narriadura; kasu larrietan kontzientzia galera ere gerta daiteke. Ohikoak izaten dira borroka-kiroletan, eta errugbia edo futbol amerikarra bezalako kontaktu-kiroletan, baina baita beste talde-kirol batzuetan ere. Izan ere, horrelako lesioek igo egiten dituzte geroago neurokogniziozko arazoak pairatzeko probabilitateak. Hollywoodera ere iritsi da horren lesio kezkagarria, Concussion (La verdad duele) filmaren harira.

2. irudia: Oso ohikoak dira garuneko kommozioak futbol amerikarreko jokalariengan.

Hari beretik, esan beharra dago lesioek diru-galera handiak eragiten dituztela. Futbolean, Champions Leagueko taldeetan, 600.000 euro galtzen dira jokalari baten hilabete bateko baja batengatik. Alegia, 20.000 euro/eguneko joaten dira. Gizartearentzat ere gastuak handiak dira. Suitzak Euskal Autonomi Erkidegoak baino 4 aldiz populazio handiagoa du, eta futbolean gertatutako lesioek soilik 150 milioi euroko gastua eragiten dute urtero. Australian, batez beste 1.000 euro ingurukoa da ospitaleetan tratatutako ariketa fisikoarekin zerikusia duen lesio bakoitzaren kostua. Gainera, kontuan hartu beharko dira etorkizuneko osasun arazo eratorrien gastu esponentzialak.

Horrela ba, lesioak osasun arazo publikoa dira eta prebentzio-neurriak hartu behar dira. Hori dela eta, ondorengo pausoak eduki behar dira kontuan:

Lehenbizi, norberak ondo jakin behar du zein lesio gertatzen zaizkion bere jardueran. Gero, prebentzioan, lehentasuna eman behar zaie lesio larriei eta etorkizunean ondorio kaltegarriak dituzten lesioei. Hori hala izan behar da, aipatutako lesio horiek ohikoenak ez badira ere.

Bigarrenik, lesio horien eragileak zehaztu behar dira, arrisku-faktoreak eta lesioen mekanismoak aztertuz. Erraz esanda, zertan ezberdintzen dira lesionatzen direnak eta lesionatzen ez direnak? Hau lagungarria da, alde batetik, lesionatzeko arrisku handiagoa duten gizakiak identifikatzeko, eta bestetik, lesioak prebenitzeko erak ezagutzera emateko. Imajina dezagun, oso era sinplean, ikerketen arabera hanka baten gainean oreka gaitasun baxua duten kirolariak gehiago lesionatzen direla oreka hobea dutenekin alderatuta. Geroago, aukera izango genuke oreka kaxkarreko kirolariak identifikatu eta oreka hobetzeko ariketak ezartzeko.

Dakigunez, aurretik jasandako lesioak dira arrisku-faktore garrantzitsuenak, esaterako orkatilako bihurdurarik pairatu ez duenak baino aukera gehiago izango du horrelakoa pairatu duenak, geroago lesio gehiago jasateko. Hala ere, ezin dezakegu ahaztu lesio batek arrisku faktore eta kausa anitz dituela.

3. irudia: Champions Leagueko taldeetan jokalari baten hilabeteko bajak eguneko 20.000 euroko kostua du.

Arlo honetan, Athletic Clubarekin elkarlanean ari gara Euskal Herriko Unibertsitateko Kirola, Errendimendua eta Osasuna ikerketa taldea, eta Sport Genomics ikerketa taldea, arrisku-faktoreen eta futboleko lesioen arteko lotura aztertzen. Lan honen emaitza modura, aurkitu dugu gizon eta emakume futbolariek lesio ezberdinak jasateko joera dutela. Izan ere, ohikoagoak dira emakumeetan koadrizepseko muskulu-lesioak, aurreko lotailu gurutzatuaren hausturak eta orkatilako lotailuen lesio larriak. Gizonezkoetan, ordea, sarriago gertatzen dira iskiotibialetako muskulu-lesioak eta pubalgiak. Horretaz gain, kirolaren esparruan sartu dira buru-belarri genetikari buruzko ikerketak, eta haien artean, genetika eta lesioen arteko harremana ikertzen ari direnak. Azpimarratzekoa da orain egin dugun ikerketa batek agerian utzi duela gizakien gene-kodeen arteko desberdintasunak kontuan hartzekoak direla futbolean ohikoenak diren muskulu iskiotibialetako lesioetan.

Oro har, deskribatuta daude arrisku-faktore eta lesioen arteko harremanak, baina ez dago oraindik lesioak ondo aurresaten dituen testik eta ikerketa gehiagoren beharra dago. Une honetan, badirudi zentzuz jokatu behar dela eta lehentasuna eman behar diegula gure jardueran ohikoak diren lesioei, norberaren aurretiko lesioei, eta ondorio ezkorrak dituzten lesioei.

Azkenik, arrisku-faktoreen ikerketetatik lortutako informazioarekin prebentzio esku-hartzeak garatu eta inplementatu egin beharko dira. Zorionez, funtzionatzen dute! Nerbio-muskuluen entrenamendurako programek aurreko lotailu gurutzatuaren hausturen % 50-80 ekidin ditzakete. Programa hauetan, ariketa sinpleak erabiltzen dira kirolariaren oreka, koordinazioa, indarra eta malgutasuna hobetzeko: hainbat korrikaldi mota, gorputz-pisuarekin egindako indar-ariketak, hanka baten gaineko oreka, edota jauziak.

Honen adibide ona da FIFAren 11+ beroketa programa. Horrelako programa bakunak behe ataleko lesioak ekiditeko eraginkorrak dira, eta ariketa fisikoaren hasieran egiten den beroketan sar daitezke, denbora gehiegi luzatu gabe (ordu laurden, bi aldiz astean). Gainera, prebentzio-neurriak gero eta hurbilago ditugu e-Osasunaren agerpenarekin, eta jadanik lesioen prebentziora bideratutako hainbat aplikazio egin dira sakelako telefonorako.

Beste batzuetan, etorkizuneko lesio larriagoak edo ondorio kaltegarriak ekiditeko ezinbestekoa izango da lesioa gertatu osteko jokabide zuzen bat. Ikus bedi adibidez, garuneko kommozioen kasua. Kirolari batek buruaren mugimendu bortitza eragiten duen kolpe bat jaso eta gero, garrantzitsua da bere egoera fisiko eta kogniziozkoaren azterketa zorrotza egitea, kognizio- edo trauma-kalteak atzemateko. Jarduerara azkarregi itzultzean beste kolperen bat jasotzekotan, arazoa handi daiteke. Eskuragarri daude horrelako egoeretan jarraitu beharreko protokoloak, esate baterako, SCAT5 delakoa. Argibideak zorrotzak dira, eta kommozioaren susmoa badago kirolariak bertan behera utzi behar du jarduera, ez dezagun burua galdu! Hori dela eta, norbaitek pentsa dezake ezinezkoa dela aurkari baten ostikoa edo kolpea aurreikustea. Horra hor ‘Fair play’ horretan oinarritutako programak, kirolarien segurtasuna eta jokabidea zintzoa bultzatzen dutenak.

4. irudia: Jarduera fisikoaren eraginez sortutako lesioak ekiditeko prebentzio-neurriak hartzea beharrezkoa da eta gazteetatik hasi beharra dago hauek lantzen.

Hortaz, prebentzio-neurriak arrakastatsuak izango badira, ezinbestekoa gertatuko da heziketa eta kontzientziazioaren onurak azpimarratzea eta prozedura egokiak zehaztea. Honen guztiaren berri helarazi beharko zaie bai ariketa fisikoa egiten dutenei, bai eta kirolariengan eragina duten guraso, irakasle eta kirol-teknikariei.

Lesioak osasun arazo publikoa direla kontuan hartuta, instituzio publikoen eta kirol-erakundeen parte hartzea beharrezkoa izango da gizarte mailako estrategiak abian jartzeko. Gazteenetatik hasi behar gara, eta heziketa fisikoko klaseek aukera bikaina dirudite.

Bukatzeko, argi gera bedi, ariketa fisikoa egitearen onurak arriskuak baino askoz handiagoak direla. Dena den, lesioak ekiditen saiatu behar gara, hain zapore gozoa duen sendagai horretatik nahi adina pilula hartzeko aukera eduki dezagun.

—————————————————–

Egileez: Jon Larruskain eta Julen Diaz-Ramirez UPV/EHUko Sport Genomics ikerketa-taldeko ikertzaileak dira, Susana M Gil, UPV/EHUko Fisiologia Saileko ikertzailea eta irakaslea da eta Adrian Odriozola UPV/EHUko Genetika, Antropologia Fisikoa eta Animalien Fisiologia Saileko ikertzailea eta irakaslea.

—————————————————–

The post Ariketa fisikoa eta lesioak appeared first on Zientzia Kaiera.

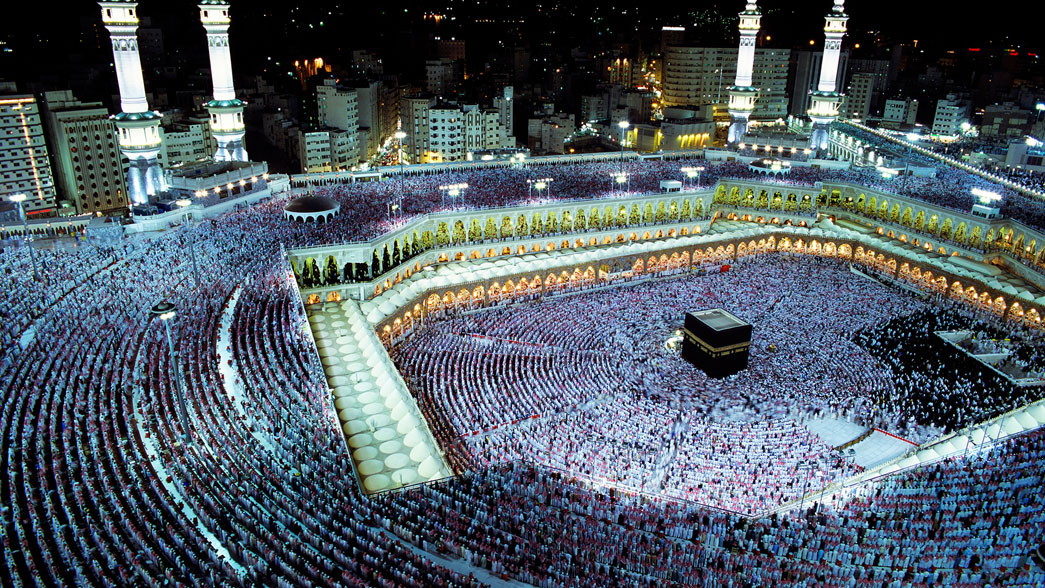

¿Nacidos para creer?

¿Cuál es el origen de las creencias religiosas? ¿Cuál su razón de ser? ¿El tener creencias religiosas es inherente a nuestro “cableado” cerebral? ¿Las llevamos de serie? ¿Qué función cumplen?

A esas preguntas se les viene dando dos respuestas netamente diferenciadas aunque, a decir de algunos de sus defensores, no necesariamente contrapuestas. Unos sostienen que los seres humanos estamos predispuestos a creer en entes sobrenaturales, en la existencia de un propósito y un diseño para todo lo existente y en una (o varias) divinidad(es). Esta tesis se sustenta en los resultados de distintos estudios y, muy en especial, en los realizados con niños de muy corta edad, niños que muestran, en sus respuestas a determinados estímulos y cuestionarios, que están equipados con una especie de “lote” mental con esos componentes. Parece que la existencia de ese “lote” está muy relacionada con un sentido sobredesarrollado de las relaciones causa-efecto. El que confiesen una u otra religión, o incluso ninguna, sería consecuencia posterior del entorno formativo y religioso en que se educan. Según quienes promueven esta tesis, las creencias religiosas serían un subproducto del modo en que funciona nuestro cerebro. Esto es, sostienen que el fenómeno es similar a lo que ocurre con los sesgos cognitivos que dan lugar a otro tipo de creencias. Así pues, algunas de las capacidades cognitivas que nos han convertido en una especie tan exitosa, actuarían conjuntamente para crear una tendencia al pensamiento sobrenatural.

La otra postura sostiene que las creencias religiosas, las religiones, existen porque han ayudado a las colectividades humanas a perpetuarse en el tiempo. Esto es, existen porque han tenido valor adaptativo. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, porque el sistema de valores compartido en que consiste una religión ayuda a que el grupo se encuentre más cohesionado y esto facilita su perdurabilidad y éxito a largo plazo. Algunos defensores de esta segunda idea consideran los sistemas de creencias como elementos culturales que se transmiten horizontal (entre los miembros de una misma generación) como verticalmente (de una generación a la siguiente dentro de una misma sociedad).

Como he apuntado al comienzo, las dos posturas no son necesariamente contrapuestas. Quienes así opinan sostienen que hay que distinguir la causa inmediata, esto es, el hecho de que haya una base neurológica (hard-wired) para las creencias religiosas (aunque sean éstas un subproducto de otros rasgos cognitivos), de la causa última, la relacionada con su valor adaptativo. Dicho de otra forma, las religiones surgirían por una razón, pero tienen éxito, perduran y se extienden por otra. David S. Wilson, Robin Dunbar y Richard Dawkins, por ejemplo, opinan que ambos puntos de vista son perfectamente compatibles.

Y claro está, una cosa es por qué la gente cree o no en un dios, y otra muy distinta es si esa creencia es verdadera o falsa. Son dos asuntos, aunque pueda no parecerlo, independientes.

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo ¿Nacidos para creer? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Cuando “ver para creer” no es suficiente

- Quiero creer que actúo libremente

- El terrorismo como sacerdocio

Afasia, hizkuntzaren antolaketarako erakusleiho

1. irudia: Garunean jasandako kalteak eraginda, ezin denean hitz egin afasia dugula deritzogu. Afasia kasuetan garuneko kalteek eragiten dute gaitza, izan ere ez da inolako kalterik jasaten ez ahoan, ez mingainean, ez aho-kordetan, ez muskuluetan. (Argazkiaren iturria: Webconsultas.com)

Afasiaren ondorioz, hizkuntza-erabilerari dagozkion askotariko arazoak ager daitezke, hala nola hitzak, hotsak edota esaldiak ekoizteko edota ulertzeko zailtasuna edo hizkuntzak bereiz mantentzeko ezintasuna elebidunengan. Arazo horiek ahozko edota idatzizko modalitateetan azalera daitezke, eta ahozko hizkuntzen hiztunengan bezala zeinu-hizkuntzen hiztunengan ere agertzen dira. Horrek guztiak erakusten du afasiak hizkuntzaren prozesamenduaz arduratzen diren burmuineko eremu/prozesuei eragiten diela.

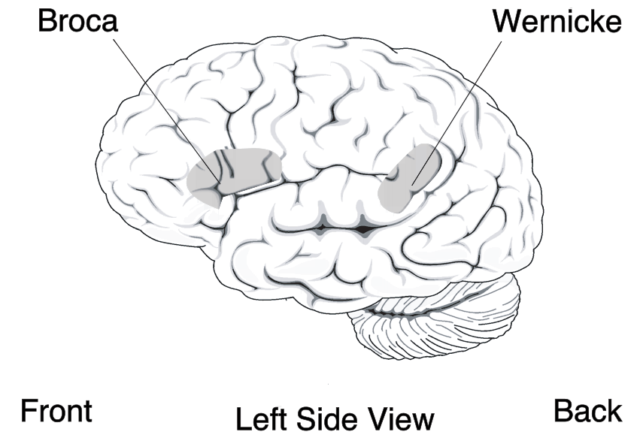

Afasia informazio iturri klasikoa izan da neurolinguistikan eta psikolinguistikan hizkuntzak eta hizkuntza-osagaiak (esanahia edo semantika, hotsak, sintaxia) burmuinean nola antolatu eta irudikatzen diren ulertzeko. Afasiologiaren historian bi korronte kontrajarri dira aipagai hizkuntzek burmuinean duten antolaketari buruz: ikuspegi lokalizazionista eta ez-lokalizazionista. Batetik, ikuspegi lokalizazionistaren arabera, prozesu kognitiboak (tartean hizkuntza) funtzio jakinetarako espezializatutako burmuineko gune zehatzetan kokatzen dira. XIX. mendean Dax, Broca eta Wernicke neurologoek afasia izandakoen burmuinak aztertu zituzten, eta lesioen kokaguneen eta hizkuntza-ezintasunen arteko korrelazioetan oinarritu ziren hizkuntza-gaitasuna ezker hemisferioan kokatzen zela ondorioztatzeko. Ikerketa horiek bide eman zuten hizkuntza-eremuen eredu klasikoa proposatzeko, hain zuzen, ulermenerako Wernickeren eremua eta hizkuntzaren artikulaziorako eta ekoizpenerako Brocaren eremua. Ikuspegi horri jarraitzen dio, gainera, oraindik oso ohikoa den lesio-kokagunean oinarritutako afasia-moten sailkapena. 1960-1970etik aurrera hainbat psikolinguista eta hizkuntzalarik hizkuntza-eremu klasikoen funtzioa berrinterpretatu zuten, eta proposatu zuten Brocaren eremua ekoizpen eta ulermen sintaktikorako zela eta Wernickeren eremua prozesamendu lexiko-semantikoaz arduratzen zela.

2. irudia: Broca eta Wernickeren eremuak. (Argazkia: Wikipedia / Jabego publikoko irudia)

XIX. eta XX. mende hasieran Jackson eta Freud bezalako neurologoek lokalizazionismoa zalantzan jarri zuten, eta gerora ikuspegi ez-lokalizazionista edo holistikoa izango zena defenditu zuten. Ikuspegi horren arabera, burmuineko eremuen artean askotariko loturak daude, eta hizkuntza prozesatzeko eremuak beste funtzio kognitiboetarako (memoria, arreta, etab.) ere erabiltzen diren hainbat gune biltzen dituzte. XX. mende amaieratik aurrera ere hizkuntza-lokalizazioaren eredu tradizionala kolokan jarri izan da neuroirudi teknika berriek erakutsi baitute: a) eremu klasikoek bestelako funtzioak ere badituztela, adibidez Brocaren eremua oharmenerako ere baliatzen dela eta b) hizkuntza prozesatzean bestelako gune kortikal eta subkortikalak ere aktibatzen direla. Hurbilketa lokalizazionista eta holistikoaren arteko eztabaidak bizirik dirau oraindik, baina egungo ikerketak bi mutur horietatik aldendu egin dira eta proposamen zehatz eta sofistikatuagoak eskaintzen dituzte.

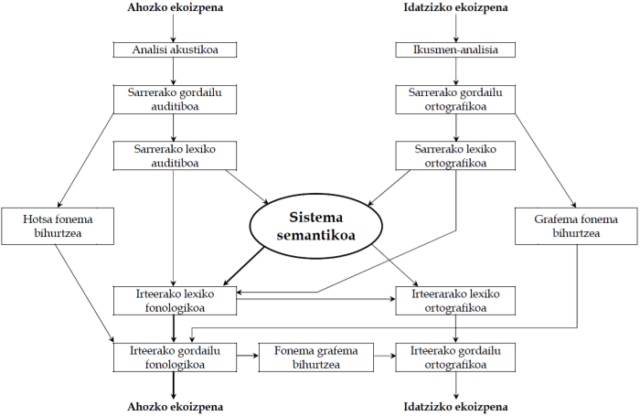

Hizkuntzen antolaketa funtzionalari dagokionez, neuropsikologia modernoan patologiek (tartean afasiak) bide eman dute sistema kognitiboaren arkitektura konplexua ezagutzeko disoziazio bikoitzei esker. Disoziazio bikoitza deritzo gaixo bik, gutxienez, funtzio kognitibo biri dagokienez, kontrako jokabidea dutenekoari; adibidez, hitzak ekoizteko zailtasunei dagokienez, afasiko batzuek aditzekin arazoak dituzte (izenak eskuratzeko arazorik izan gabe), eta beste batzuek, berriz, izenekin arazoak dituzte (aditzekin arazorik izan gabe). Disoziazio bikoitz horrek erakusten du bi kategoria horiek burmuineko prozesu/egitura desberdinen ondorio direla, eta gaixo horiengan bata edo bestea daudela ukituta. Adibide gisa, 3. irudian ikus daiteke afasikoen disoziazio bikoitzetan oinarrituta garatutako eredu psikolinguistiko orokorra.

3. irudia: Hitzak prozesatzen eragiten duten prozesuak.

Halaber, afasikoen jokabidea baliagarri gertatzen da hizkuntzalaritza teorikoan egindako proposamen eta hipotesiak egiaztatu edo deuseztatzeko. Esate batera, hainbat kontzeptu gramatikal berretsi dituzte, hala nola, izen eta aditz kategorien bereizketarakoa, edo bokal eta kontsonanteena. Horregatik guztiagatik, oro har afasikoen azterketek neuropsikolinguisikari egi(te)n dioten ekarpena handia dela esan daiteke.

Artikuluaren fitxa:- Aldizkaria: Ekaia

- Zenbakia: Ekaia 30

- Artikuluaren izena: Afasia hizkuntzaren antolaketarako erakusleiho

- Laburpena: Afasiaren azterketak hizkuntzaren antolaketarako ebidentzia enpirikoa eskaintzen du, horregatik da ekarpen garrantzitsua eredu neurolinguistiko eta psikolinguistikoak garatzeko. Lan honetan, afasiologiarako sarrera labur gisa, burmuineko lesioen ikerketak hizkuntzaren eta hizkuntza osagaien antolaketaz zer erakutsi duen berrikusten da. Horretarako, aurkezten dira, batetik, afasiologiaren historian hizkuntzaren irudikapenaren inguruan izandako ikuspegi nagusiak eta, bestetik, zer-nolako datuak eskaintzen dituen afasiak hizkuntz osagaien antolaketa funtzionalerako eta hizkuntzalaritza teoriarako.

- Egileak: Amaia Munarriz

- Argitaletxea: UPV/EHUko argitalpen zerbitzua

- ISSN: 0214-9001

- Orrialdeak: 185-195

- DOI: 10.1387/ekaia.14580

—————————————————–

Egileaz: Amaia Munarriz UPV/EHUko Euskal Hizkuntza eta Komunikazioa Saileko ikertzailea da.

—————————————————–

Ekaia aldizkariarekin lankidetzan egindako atala.

The post Afasia, hizkuntzaren antolaketarako erakusleiho appeared first on Zientzia Kaiera.

Algoritmos de triaje para readmitidos en urgencias

Hospital Clínico José Joaquín Aguirre de la Universidad de Chile, fuente de los datos empleados en la investigación

Los hospitales y demás centros dedicados a la salud almacenan multitud de bases de datos con todos los registros de múltiples variables fisiológicas de los pacientes que atienden. El procesamiento y análisis de estos datos puede permitir al personal sanitario anticiparse y detectar aquellos pacientes que presentan mayor riesgo de tener una evolución desfavorable. Asier Garmendia, investigador del GIC (Grupo de Inteligencia Computacional) de la UPV/EHU ha desarrollado un sistema basado en inteligencia computacional para este fin.

En su estudio, y posterior desarrollo de los algoritmos necesarios para el sistema, utilizó dos bases de datos procedentes un hospital universitario de Santiago de Chile. Una de las bases de datos elegidas para este estudio corresponde a pacientes pediátricos que han sido ingresados alguna vez en las unidades de cuidados intensivos por problemas respiratorios, y la otra a pacientes que habiendo acudido a los servicios de urgencias son dados de alta pero tras varios días han vuelto y entonces han sido ingresados. Estas dos bases de datos coinciden “con dos de los mayores problemas del ámbito de la salud asociados a las grandes ciudades como Santiago de Chile, que son las enfermedades respiratorias originadas por la polución, y la gestión de la atención y cuidado de los pacientes que acuden en busca de atención médica”, comenta Garmendia.

En el primero de los casos, utilizando los registros de las variables que se toman a cada paciente cada cierto tiempo mientras está hospitalizado, el objetivo fue definir el nivel de triaje, que es la variable que clasifica a los pacientes en función de su gravedad, a partir del resto de variables medidas, como temperatura, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, etc. “Mediante algoritmos de inteligencia computacional, se intenta predecir cuál debería ser el triaje” comenta el investigador”. El último objetivo de este sistema sería “monitorizar de forma automática a los pacientes, y que saltara una alarma cada vez que el triaje empeora”. Este estudio ha desvelado, asimismo, que la variable que mejor predice el nivel de triaje es la frecuencia respiratoria. “Esto resulta curioso, ya que los médicos responden que, en su opinión, la variable que mejor predice dicho triaje es la saturación de oxígeno en sangre”, añade.

En el segundo de los casos, lo que buscaron fue intentar detectar el destino que se les debería dar a los pacientes que acuden al servicio de urgencia, es decir, si darles el alta o ingresarlos. “El problema que existe en este aspecto es que una parte de los pacientes que son dados de alta en la primera consulta vuelven al servicio de urgencias al cabo de una serie de días, y entonces sí, son ingresados. Aproximadamente el 14% de los pacientes pediátricos que vuelven a acudir a la consulta en un intervalo de tiempo entre 3 y 7 días son hospitalizados. En el caso de los pacientes adultos, son 1 de cada 3”, explica Garmendia.

“El contar con un sistema que solucione esta problemática traería consigo una mejor atención a los pacientes, por supuesto, pero además supondría un ahorro económico importante. Por un lado, se gestionaría mejor los recursos de los servicios de salud, y por otro, se evitaría una situación que se da actualmente con los seguros: no se hacen cargo de los gastos derivados de la hospitalización en estos casos, por entender que se trata de una negligencia hospitalaria al haberle dado el alta en la primera consulta”, añade. Los algoritmos desarrollados para este fin dieron como resultado un nivel de precisión del 60 %; es decir, “nuestro sistema fue capaz de detectar la gravedad de seis de cada diez pacientes que en un principio no parecían susceptibles de ser ingresados inmediatamente”.

Los sistemas de predicción desarrollados “pueden ser extensibles y aplicables a cualquier hospital, a cualquier país”, comenta Garmendia. Eso sí, previamente “es necesario seguir trabajando en el diseño del sistema, ampliar el número de datos, y realizar los ajustes necesarios”, concluye.

Referencia:

A. Garmendia, M. Graña, J. M. Lopez-Guede, S. Rios. 2017. Predicting Patient Hospitalization after Emergency Readmission.. Cybernetics and Systems-An International Journal 48, Issue 3: 182-192. DOI: 10.1080/01969722.2016.1276772.

El artículo Algoritmos de triaje para readmitidos en urgencias se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Algoritmos para que los parques eólicos no interfieran con los radares

- Una nueva diana terapéutica para el neuroblastoma

- Una ecuación para determinar la grasa en el hígado a partir de una resonancia

Neuroblastoma: tratamenduan aurrera

Neuroblastomaren sorreran ezinbesteko funtzioa duen TIAM 1 genea ikertu dute. Genearen mutazioak aztertu dituzte eta zenbait mutaziok pronostiko hobea iragartzen dutela aurkitu dute. Neuroblastomaren terapia hobetzeko diana izan daiteke, hortaz.

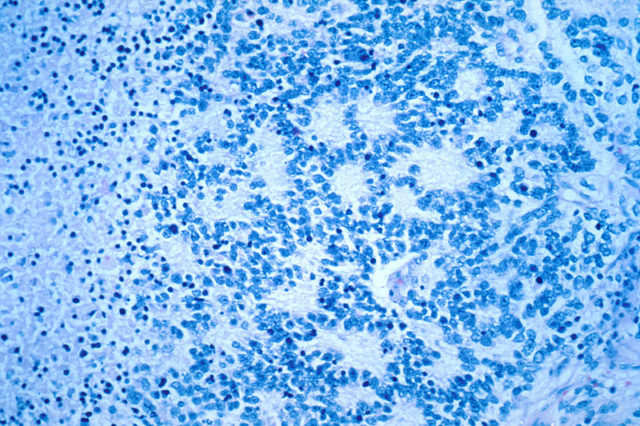

Irudia: Neuroblastoma mikroskopioan, bereizgarri duen erroseta egiturak ikusgai.

Minbizi tumore arraroa da neuroblastoma; normalean, ume eta haurtxoetan agertzen dena. Nerbio ehunetik eratzen da, nerbio sistema sinpatikoa osatzen duten ehunetatik, hain zuzen. Gorputzeko zona askotan gara daiteke, organo eta sistema gehienetara heltzen baita sistema parasinpatikoa.

Haurretan garezurretik kanpoko tumore solidorik ohikoena da neuroblastoma. Minbizi pediatriko guztien %7a dira neuroblastomak eta prozesu onkologikoen ondorioz haurtzaroan izaten diren heriotza guztien %15aren erantzule dira.

Neuroblastoak nerbio zelula heldugabeak dira, nerbio zelulak bilakatzen direnak. Neuroblasto horiek garapen normala egiten ez dutenean (nerbio zelula helduak bihurtu beharrean neuroblasto moduan zatitzen eta hazten jarraitzen dutenean) sortzen dira neuroblastomak.

Heldugabeko zelula multzoak (tumoreak) dira neuroblastomak, beraz. Tumore horiek gorputzeko edozein zonatan ager daitezke, esan bezala, sistema parasinpatikoa zona gehienetara iristen baita. Giltzurrun arean, sabelaldean eta bularraldean agertzen dira kasu gehienetan, hala ere, gerora gorputzetik zabal daitekeela (metastasia).

Nahiz eta neuroblastomen kausa ezezaguna izan, zenbait kasutan aldaketa genetikoak daude atzean. Neuroblastoetako DNAko zenbait genek erregulatzen dute zelulen bikoizketa eta hazkuntza. Gene horietako kromosometako aldaketek neuroblastomen sorreran eta hazkuntzan eragin dezakete.

IkerketaPazienteen neuroblastoma primarioa (tumore nagusia, lehena) dira ikerketan aztertu direnak. Mutazioak NGS bidez (Next Generation Sequencing) identifikatu dituzte, TIAM1 genearen mutazioak, zehazki. Tumore zeluletan TIAM1 geneak duen papera dokumentaturik badago ere, TIAM 1 genearen rol onkogenikoa (minbizi sortzailea) neuroblastomaren kasuan ez dago argi.

TIAM 1 genea funtsezkoa da neuroblastomaren garapenean eta, garapen horretan eragiteko ahalmenari esker, terapiaren eraginkortasuna hobetzen lagundu dezakeen diana izan daiteke. Ikerketak identifikatu dituen genearen mutazioak hiru seinalizazio zonaldetan daude kokatuta (N-terminusean, RAS binding domainean eta RAC aktibazioa eragiten duen DH-PH2 domeinu katalitikoan). Aldaera hauek pronostikoa hobetzen dutela, seguruenik TIAM1 genearen funtzioari eraginda, iradokitzen du ikerketak.

Aldaerek TIAM1ek kontrolatutako seinalizazio onkogenikoaren funtzioan galera sortzea edo guztiz etetea izan daiteke arrazoia. Esan bezala, aztertu diren aldaerak seinalizazio domeinuetan daude kokatuta, zehazki MYCN, RAS eta RAC proteinei seinaleztatzen dizkieten domeinuetan. Neuroblastoma zelulen potentzial onkogenikoan berebiziko papera dute bide hauek.

Oro har, neuroblastoma emaitza hobeekin daude erlazionatuta TIAM1 aldaerak eta gen honen inhibizioa erabil liteke ohiko terapiarekin batera emaitzak hobetzeko. TIAM1 neuroblastoma kasuetako terapiaren eraginkortasuna hobetzen lagundu dezakeen diana izan daiteke, hortaz.

Ikerketa praktika klinikora gehitzea da hurrengo urratsa, diagnostikorako erremintak eta prozedurak hobetzeko, gaixotasuna duten haurrei tratamendu goiztiarragoak eskaini ahal izateko.

Valentziako La Fe Osasun Ikerketa Institutuko ikertzaileek, Jaime Font de Morak zuzenduta eta José Luis Zugaza, UPV/EHUko eta Achucarro Basque Center for Neuroscience zentroko Ikerbasque ikertzailearen laguntzaz egin dute ikerketa.

Erreferentzia bibliografikoa:

Sanmartín, E. et al.: TIAM1 variants improve clinical outcome in neuroblastoma. Oncotarget, April 03, 2017. DOI: 10.18632/oncotarget.16787.

Iturria:

UPV/EHUko komunikazio bulegoa: Neuroblastomaren tratamendua hobetzeko diana molekular berri bat aurkitu dute.

The post Neuroblastoma: tratamenduan aurrera appeared first on Zientzia Kaiera.

El valor de la curiosidad

Muchos atribuyen a la falta de cultura científica el que haya amplios sectores de la población que no aceptan que el clima esté cambiando y que ese fenómeno tenga su origen en la actividad humana. Creen, en consecuencia, que proporcionando una buena educación científica el cambio climático acabará siendo aceptado como un hecho real. Las cosas, como en tantas ocasiones, no parecen ser tan sencillas.

El psicólogo de la Universidad de Bristol (Reino Unido) Stephan Lewandosky ha observado que la actitud de una persona para con el cambio climático depende más de factores emocionales ligados a la ideología que de elementos racionales. Y Dan Kahan -psicólogo también, pero de la Universidad de Yale (EEUU)- ha comprobado que cuanto mayor es el conocimiento científico de una persona más firme es la postura, sea a favor o sea en contra, que mantiene en esa controversia. De hecho, quienes saben manejar información científica suelen elaborar buenos argumentos a favor de sus ideas, a la vez que ignoran los contrarios. Al parecer, la culpa la tiene el llamado “razonamiento motivado”, fenómeno que está en la base de las paradojas que consisten en ignorar las pruebas que respaldan hechos contrastados, mientras se asumen como tales datos anecdóticos que respaldan la posición que mejor se acomoda a nuestros deseos y visión de la realidad.

El razonamiento motivado surte unos efectos tan poderosos que personas capaces de interpretar correctamente información estadística compleja sobre cuestiones variadas, pierden tal capacidad cuando lo que han de considerar son hechos o datos con implicaciones ideológicas. Si a las consecuencias del razonamiento motivado añadimos la influencia de las redes sociales de internet, por la ausencia de filtros de calidad al flujo de información y por su efecto de caja de resonancia de las ideas con las que más nos identificamos, la receta de la posverdad está servida.

En los ejemplos anteriores me he referido a sesgos característicos de perfiles ideológicos conservadores. Pero quienes se consideran a sí mismos progresistas tampoco están a salvo de los efectos del razonamiento motivado. Muchos lo ponen en práctica, por ejemplo, a la hora de evaluar cuestiones tales como los (supuestos) efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas de telefonía móvil o redes wi-fi, o los de las plantas transgénicas y del consumo de alimentos procedentes de esas plantas. Y además de las de carácter político, también hay motivaciones ideológicas con otras bases, por supuesto, como la religiosa.

Es fácil caer en la tentación fatalista y aceptar que es inevitable sufrir las consecuencias del razonamiento motivado y, por lo tanto, que estamos condenados, en un futuro de duración incierta, a convivir con la posverdad. Pero eso sería socialmente suicida, pues solo debates basados en datos contrastados pueden ser verdaderamente democráticos y útiles, condición necesaria para el progreso social. La clave está, quizás, en la formación que se dé a los niños y niñas de hoy y de mañana, una formación que debería servir para hacerlos más conscientes del peligro que entraña una comunicación de masas sin mediaciones, de la influencia de los sesgos, y del efecto de las emociones en nuestra capacidad para aprehender la realidad.

En medio de ese panorama, Dan Kahan también ha observado algo alentador: que las personas con curiosidad científica, sea cual sea su orientación ideológica, tienden a aceptar con facilidad hechos contrastados y, lo que es más importante, están más dispuestas a recurrir a fuentes diversas para informarse. El psicólogo norteamericano cree, por ello, que una clave para superar la posverdad puede radicar, precisamente, en la capacidad para cultivar la curiosidad en las generaciones más jóvenes.

—————————-

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

————————

Una versión anterior de este artículo fue publicada en el diario Deia el 12 de marzo de 2017.

El artículo El valor de la curiosidad se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La ciencia: pasión, asombro y curiosidad.

- Dando valor a los residuos marinos para cuadrar la economía circular

- Zombis éticos

Asteon zientzia begi-bistan #156

Juno misioak zikloiak eta magnetismo masiboa aurkitu ditu Jupiterren. 2011n abiatu zen misio espaziala eta iazko abuztuan barneratu zen lehendabiziko aldiz Jupiterren atmosferan. Jupiterreko poloak egitura obal distiratsuez beteta ageri dira; horiek zikloiak direla ikusi dute, eta 1.400 km-ko diametroa izan dezakete. Jupiterren atmosfera sakonaren egitura termikoa aztertu du. Ikertzaileek diote amoniakoan aberatsak diren guneak izan daitezkeela, eta amoniako horrek eragin ditzakeela ikusitako ekaitzak.

OsasunaAzukre mota asko daude: laktosa (esnekoa), fruktosa (fruituetakoa eta eztikoa), maltosa (garagardokoa),… etiketak irakurtzekoan kontuan hartu behar ditugunak eta horiei erreparatu, ongi desberdintzeko elikagaietan eta osagaietan agertzen direnak. Osasun Erakundeak aholkatu du azukre askeen kantitatea osoko kantitate kalorikoaren %10era jaitsi beharko litzatekeela gutxienez. Alegia, gehien jota, 25 g hartu beharko lirateke egunean (6 azukre puska). Eta zer da, bada, azukre askea? Adibidez kafeari gehitzen dioguna eta lehen ikusi dugun moduan etiketan, janari baten osagai-zerrendan azaltzen dena. Aldiz, frutan eta baratzetan dagoena ez da azukre askea, eta horrela, janari hauen kasuan ez da inongo murrizketarik aholkatu.

Zer da akaina? Eta animalia horrek sortzen duen Lymeren gaixotasuna? Edu Lartzanguren kazetariak azaltzen digu artikulu honen bitartez. Akainak heldu eta 2-28 egunera gorritasuna ikusten da azalean, zomorroak helduriko lekuaren inguruan. Gorritasuna zabalduz joaten da. Gripearen sintomak eta ahuldadea sumatzen dute gaixoek. Artritisa ager daiteke hurrengo urteetan, eta, kasu gutxitan (%15engan), aurpegiaren alde bateko paralisia, bihotzeko arazoak… Halere, ez da erraza akain batek Lymeren gaitza kutsatzea eta horretarako piztia bera egon behar da kutsatuta borrelia burgdorferi bakterioarekin.

Stephen Lewis eta Ken Heaton Bristol Bristolgo Unibertsitateko Medikuntza saileko ikertzaileek 1997. urtean artikulu bitxi bat argitaratu zuten Scandinavian Journal of Gastroenterology aldizkarian. Artikuluan 1992an abiatutako ikerketa baten emaitzak argitaratu zituzten, gorozkien eskala bat, Bristol eskala. Hori da Koldo Garcia biologoak dakarkiguna asteon. Bristol eskala, gorotzen forma sailkatzeko eskala bat da. Gorozkiek forma desberdina dute kolonean pasatzen duten denboraren arabera. Gorotzak 7 forma nagusitan banatzen dira, 1a eta 2a idorreriarekin lotzen direnak; 3a eta 4a kolonaren funtzio normalarekin; eta 5tik 7ra beherakoarekin, kolonaren hanturarekin. Xehetasunak ezagutzeko irakurri Bristol eskala artikulua, ez zaizue damutuko.

EboluzioaDuela 7,2 milioi urte Balkanetan bizi zen hominino baten fosilak aztertu dituzte eta ondorioztatu dute, batetik, eboluzioaren zuhaitzean uste zutena baino lehenago banatu zela gizakien adarra, eta, bestetik, banaketa hori ez zela Afrikan gertatu, Europan baizik. Graecopithecus freybergi homininoaren bi aztarnaren azterketa egin dute: Grezian topatutako beheko masailezurraren zati bat eta Bulgarian topatutako goiko eta aurreko hagin bat.

KimikaPozoietan aditu bat aipatu beharko bagenu, literaturan behintzat, Agatha Christie izango litzateke, ezbairik gabe. Pozoi horien artean, artsenikoa ere erabili zuen. Baina gaurkoan literaturatik errealitatera egingo dugu jauzi. Artsenikoa oraindik uztak intsektuen kontrako plagizida bezala erabiltzen da. Horren ondorioz, artsenikodun produktuekin landu izan diren elikagaiak kutsatu eta lixibiazio bidez lurzoruan barne sartzen da. Honek gizaki eta sistema ekologikoen artsenikoarekiko esposizio zuzena sortzen du, biak egoera larrian jarriz. Gizakion kasuan, artsenikoz kutsatutako ura erabiltzea da metaloide honek sortzen dituen gaixotasun anitzen (neuropatia periferikoa, anemia, gibel eta giltzurrun disfuntzioa, azal pigmentazioa, gaixotasun kardiobaskularra…) arduraduna, batzuetan heriotza ere suertatzen duena. Gaur egun, disoluzioan dagoen artsenikoa erauzteko metodo asko daude eta batzuk oso eraginkorrak dira, baina behar duten energia kontsumo handiak teknikak baztertzea eragiten du. Beste batzuk ordea, adsorbatzaile nanometrikoak kasu, ingurumen erremediaziorako propietate kimiko eta fisiko egokienak dituzte.

BiologiaNerbioetan hazten diren tumore batzuk nola sortzen diren aztertzen ari zirela, ilea hazteko ezinbestekoa den proteina bat identifikatu dute ikertzaile estatubatuar batzuek, bai eta adatsa urdintzen duen mekanismoa aurkitu ere. KROX20 ezinbestekoa da ilea hazteko, eta adatsak kolorea izan dezan, beharrezkoa da, gainera, SCF proteinak ere bere lana betetzea. Hala egiaztatu dute saguekin egin duten esperimentu honetan. Izan ere, KROX20 ekoizten duten zelulak ezabatuz gero, ilea ez da hazten. SCF genea bakarrik kentzean, aldiz, pigmentazioa desagertzen da eta ilea urdindu egiten zaie animalioi.

Elysia chloroticak, itsasoan bizi den bare mota, landare baten antzera jokatzen du. Landareek plastoei esker hartzen dute eguzki-argia, eta fotosintesiaren bitartez energia kimiko bihurtzen dute. Bare honen janari nagusia alga bat da: ebaki bat egiten dio algari, zitoplasma xurgatu eta gehiena digeritzen du; gehiena, baina ez dena, ez baititu plastoak digeritzen; gorde egiten ditu. Beraz, alga horren menpe dago bizirik irauteko.

AnatomiaAlfabetatu gabeko helduekin egindako ikerketa batek erakutsi du irakurtzen ikasteak uste baino aldaketa handiagoak eragiten dituela garunean. Orain arte, jotzen zen aldaketa horiek garunaren kanpoaldean gertatzen zirela, kortexean, egoera berrietara azkar egokitzeko gaitasuna duen aldean, hain zuzen ere. Baina orain, Max Planckeko ikertzaileek Indiako Ikerketa Biomedikoaren Zentrokoekin (CBMR) eta Hyderabad Unibertsitatekoekin batera aztertu dute zer aldaketa gertatzen diren helduen garunean irakurtzen ikastean, eta ikusi dute ikasketa-prozesu horrek garunean eragiten duen berrantolaketa garunaren sakoneraino iristen dela, talamo eta garun-enborreraino, hain justu. Ikusitako emaitzekin, ikertzaileek garun helduaren plastikotasuna azpimarratu dute.

TeknologiaZiur asko jada ikusita izango duzue sare sozialetan arrakasta izan duen Nanobot bidezko fekundazioa bideoa baina aukerarik izan ez baduzue, ikustea gomendatzen dizuegu. Bideo honetan ikusten da nola nanorobot batek lagundu egiten dion espermatozoide bati obulua aurkitzen. Ikerketa Dresden hiriko IIN institutuan (nano-zientzien integraziorako ikertegia) egin dute.

———————————————————————–

Asteon zientzia begi-bistan igandeetako atala da. Astean zehar sarean zientzia euskaraz jorratu duten artikuluak biltzen ditugu. Begi-bistan duguna erreparatuz, Interneteko “zientzia” antzeman, jaso eta laburbiltzea da gure helburua.

———————————————————————–

Egileaz: Uxue Razkin Deiako kazetaria da.

———————————————————————–

The post Asteon zientzia begi-bistan #156 appeared first on Zientzia Kaiera.

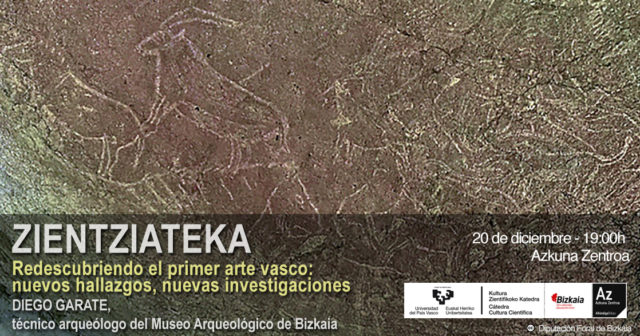

Redescubriendo el primer arte vasco: nuevos hallazgos, nuevas investigaciones

La prospección sistemática desarrollada conjuntamente por arqueólogos y espeleólogos durante la última década ha multiplicado la aparición de arte parietal paleolítico en diferentes puntos del País Vasco. Las cuevas de Atxurra (Berriatua) y Armintxe (Lekeitio), guardan en su interior sendos yacimientos que representan dos grandes ‘santuarios’ del arte rupestre. El reciente hallazgo y estudio de estas muestras ha aportado una nueva visión sobre los primeros indicios de arte creado por el ser humano en el territorio del País Vasco.

El técnico arqueólogo del Museo Arqueológico de Bizkaia, Diego Gárate, explicó la relevancia de estos hallazgos en una charla que tuvo lugar el pasado 20 de diciembre en Azkuna Zentroa (Bilbao), en el marco de ciclo de conferencias Zientziateka que organizan todos los meses la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU con el objetivo de divulgar acontecimientos científicos de actualidad.

Redescubriendo el primer arte vasco: nuevos hallazgosEdición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Redescubriendo el primer arte vasco: nuevos hallazgos, nuevas investigaciones se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Ezjakintasunaren kartografia #161

Hizkuntza bat solturaz hitz egiten baduzu, zure ama hizkuntza ez bada ere, hau zure interesekoa da. Paula Krilčić eta Adrià Rofesen artikulua: How many animals can you name within one minute (and what does this say about your cognition). Seguru solturaz hitz egiten duzula?

Minbizi-zelula batzuk ez dira soilik farmakoen aurrean erresistenteak egiten, farmako zaleak egiten dira ere. Isabel Pérez Castrok kontatzen digu: Holidays, drug addiction…and cancer research.

Zer da benetan arrazoia? Gizabanakoaren ezaugarria ote da irrazionala izatea gehienbat? Edo beste gauzaren bat? Jesús Zamorak aztertzen du gaia: What is reason for?

–—–

Mapping Ignorance bloga lanean diharduten ikertzaileek eta hainbat arlotako profesionalek lantzen dute. Zientziaren edozein arlotako ikerketen azken emaitzen berri ematen duen gunea da. UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren eta Nazioarteko Bikaintasun Campusaren ekimena da eta bertan parte hartu nahi izanez gero, idatzi iezaguzu.

The post Ezjakintasunaren kartografia #161 appeared first on Zientzia Kaiera.

Conspiraciones y ciencia defectuosa

¿Existen las conspiraciones? ¡Preguntad por Julio César, por las tabaqueras o por los casos aislados de corrupción en política! Desde que Homo sapiens es Homo sapiens grupos de al menos dos personas han estado reuniéndose para planear actos en secreto —los grupos de uno, también llamados «personas solas», no pueden conspirar etimológicamente hablando: solo pueden tramar, urdir o maquinar—. Bromas de diccionario aparte, la clave está en el secreto.

Es posible que los planes deban mantenerse ocultos porque sean ilegales, inmorales, o porque su encubrimiento les confiere ventajas para obtener algún tipo de ganancia, económica o de poder. Así, descubrir el secreto deviene un elemento fundamental a la hora de desenmascarar una conspiración; demuestra la intención de los confabulados y revela ante el mundo su doblez, intensificada por la colaboración necesaria para obtener sus fines.

La experiencia, los libros de historia e incluso las noticias de todos los días demuestran que las conspiraciones existen. ¿A qué llamamos entonces conspiranoia? Podríamos acordar en llamar con ese compuesto de conspiración y paranoia a la creencia individual en conspiraciones realmente grandes: contubernios que, de ser ciertos y revelarse, harían que nuestra forma de vida o nuestro sistema de creencias cambiaran de forma sustancial.

La religión organizada no es un ejemplo de conspiranoia: lo sería, por ejemplo, creer en alguna trama similar al conocido folletín de Dan Brown, «El código Da Vinci». No importa, por ejemplo, si Jesús de Nazaret existió o no, o si de existir fue hijo de quien se afirma. Los creyentes ya lo son, y no se basan para ello en ninguna evidencia documental, sino en la fe —¡mueve montañas, lectores míos! Sin embargo, la presunta existencia de documentos que demostraran, sin género de dudas, que el tal Jesús fue un salteador de caminos en la Galilea del siglo I y que toda la literatura posterior fue urdida por una camarilla de bromistas, siglo y medio después, en la Grecia latinizada sí constituiría un ejemplo perfecto de conspiranoia.

La mismísima navaja de Ockham —hija nada menos que de la escolástica del siglo XIV— o la famosa máxima de Sagan, de la que el astrónomo y divulgador es responsable de la económica fórmula «afirmaciones extraordinarias requieren de evidencia extraordinaria», aunque puedan trazarse pensamientos con análogo sentido al menos hasta las obras del gran filósofo ilustrado David Hume, han servido siempre para descontar las conspiranoias como posibilidad real. Sin embargo ¿no sería bonito disponer de alguna herramienta analítica para descartar, con ayuda de las matemáticas, las hipótesis de gran conspiración?

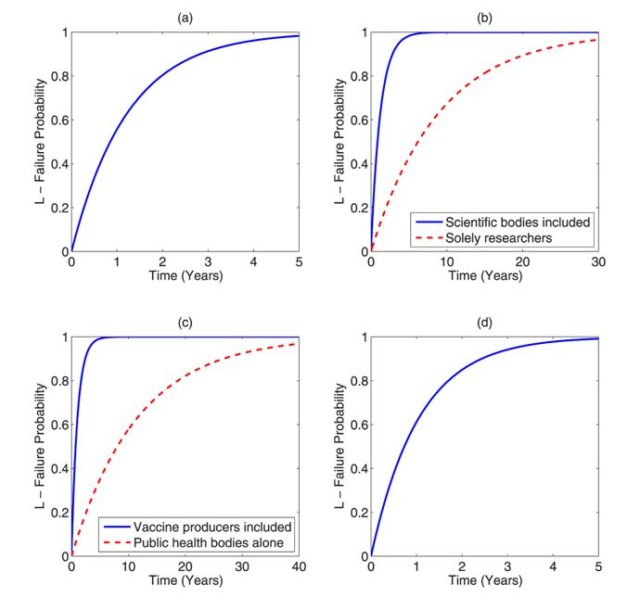

Eso mismo debió pensar David R. Grimes, un físico post-doc en la Universidad de Oxford. En 2016, en un estudio publicado en la revista PLOS ONE, se lanzó a la tarea de analizar matemáticamente la sostenibilidad de un modelo razonable de conspiración en función de tres variables fundamentales: su duración en el tiempo como secreto no expuesto, el número de personas involucradas y la probabilidad anual de que un participante «cantara» o sufriera una fuga de información involuntaria. No se conformó con establecer el modelo, sino que también realizó una estimación para cuatro casos de conspiranoia ampliamente conocidos:

- «Los alunizajes del Apolo fueron fingidos en un estudio de cine».

- «El cambio climático es mentira».

- «Las vacunas son peligrosas y la industria farmacéutica calla».

- «Existe una cura para el cáncer y la industria farmacéutica la oculta».

Grimes estimó que el programa Apolo empleó a 411000 personas tan solo en la NASA de los años 60; que hay alrededor de 405000 científicos involucrados en estudios sobre el cambio climático (incluyendo, entre otros, a los empleados actuales de la NASA); que 736000 personas —22000 si tan solo teniendo en cuenta empleados del Centre for Disease Control americano y la Organización Mundial de la Salud— controlan la información relacionada con las vacunas; y, por último, que los empleados de las grandes farmacéuticas (Johnson and Johnson, Pfizer, Sanofi, entre otras) suman un total de 714000 posibles soplones (o traspapeladores de información).

Con una probabilidad anualizada de fallo en la custodia del secreto por una persona estimada a partir de conspiraciones reales y descubiertas de 4,09×10⁻⁶ —es decir, cuatro entre un millón cada año, los resultados cantaron por sí solos:

La probabilidad de fallo en la conspiración L supera el 95% tras 3,68 años en el caso de los alunizajes del Apolo, tras 3,7 años para el cambio climático, tras 3,15 años para los posibles daños causados por las vacunas, y tras 3,17 años para la «supresión» de la cura del cáncer. Los plazos, naturalmente, se incrementan si se consideran subconjuntos de personas involucradas (por ejemplo, tan solo los organismos reguladores en las dos últimas conspiranoias). Una espectacular refutación del concepto de la gran conspiración. A menos que haya algo en el estudio que permita ponerlo todo en tela de juicio. ¿Lo hay?

Pues bien: el artículo original es prácticamente un ejemplo de manual de cómo no preparar un paper. Empezando por la probabilidad de fallo en la custodia del secreto por persona y año: ¿cómo se dedujo? Sería de esperar que el autor hubiera realizado un estudio pormenorizado para diferentes conspiraciones descubiertas, que estimara cuántas personas habrían estado involucradas y su tiempo de vida como secretos y a partir de ahí dedujera un valor para este parámetro tan importante. ¿Lo hizo? No. Tomó un atajo y analizó tres conspiraciones:

- El programa PRISM de vigilancia secreta de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) americana, desvelado por Edward Snowden en 2013.

- El experimento Tuskegee llevado a cabo por el Departamento de Salud Pública americano, que analizó la incidencia de la sífilis sobre la población afroamericana del estado de Alabama, y que negó el tratamiento conocido —penicilina— a cientos de personas infectadas desde finales de los años 40 hasta su revelación definitiva en 1972.

- El escándalo que afectó al laboratorio forense del FBI en 1998, en el que se descubrieron fallos graves en los protocolos de análisis que afectaron al resultado de juicios de más de 10000 personas, algunas de las cuales fueron condenadas a muerte con pruebas obtenidas de forma errónea.

No es necesario que nos detengamos demasiado en los riesgos de inferir valores para cualquier parámetro experimental basados en tres medidas, pero en este caso las medidas están, además, mal seleccionadas y tomadas sin cuidado, con incógnitas de gran magnitud que podrían afectar considerablemente al valor de la probabilidad de fallo en el secreto —hacia arriba o hacia abajo. Veamos: ¿cuántas personas estuvieron involucradas en cada caso? Para el caso de la NSA ofrece un número de 30000, lo que implica que la totalidad de los empleados de la agencia estarían potencialmente implicados en ese proyecto concreto. Todos los ejemplos llevan el sello de denominación de origen estadounidense, lo que podría minar la posible validez global de los resultados.

No solo eso; además, dos de ellos implican a agencias de seguridad, donde puede asumirse que el coste personal asociado a una revelación de secretos será particularmente alto. Los tres ejemplos implican a un número potencial de personas muy alto. Y por último: ¿dónde están los ejemplos de conspiraciones pequeñas?

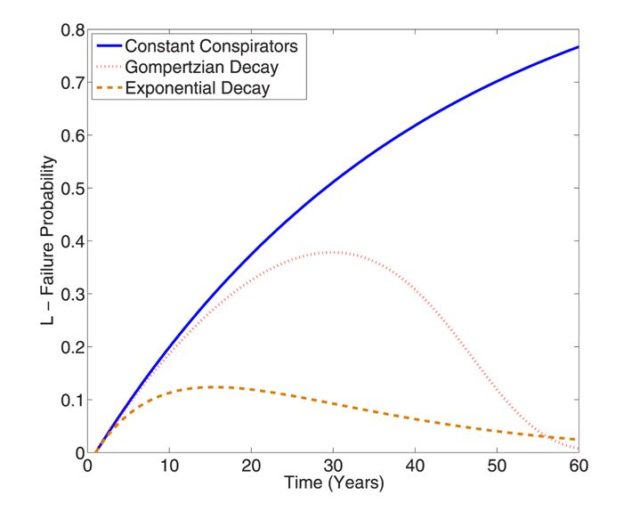

Sin embargo, este fallo grave en la recogida de datos no es el único del artículo. El modelo matemático considera, para conspiraciones de suficiente duración, una tasa de desaparición de los conspiradores —entendamos que por fallecimiento, aunque nadie nos podría echar en cara que inventáramos explicaciones más creativas. Pues bien: echad un vistazo al siguiente gráfico de probabilidad acumulada de fallo en la conspiración (la misma variable L de los gráficos anteriores, solo que estimada para una conspiración sintética cuyas condiciones de contorno no vienen ahora al caso):

Como podéis observar, hay modelos en los que la probabilidad acumulada de fallo en la conspiración disminuye con el tiempo. Pero esto es equivalente a suponer que ¡la conspiración puede volver a ser secreta una vez revelada! La intuición más elemental afirma que a cualquier conspiración que llegue a ser conocida por el público debería aplicársele la máxima expresada al final del primer segmento del episodio 18 de la tercera temporada de Futurama, «Historias de Interés II»:

You watched it, you can’t unwatch it! (¡Lo habéis visto, no podéis des-verlo!)

Se supone que PLOS ONE es una publicación respetable y revisada por pares y no una revista de «estudios culturales posmodernos» como la que se tragó el cebo de Alan Sokal en 1996. Es legítimo preguntarse: ¿quién se durmió aquí al timón? ¿Ocurren casos así con la frecuencia suficiente como para preocuparse por la calidad de lo que llamamos «ciencia»? ¿Forma acaso todo esto parte de una conspiración?

Salvo la última pregunta, que claramente es una broma (sí, en serio), las otras dos son perfectamente pertinentes. La consecuencia es que si uno busca información acerca de la investigación de Grimes no es difícil encontrarse con la aseveración de que está desacreditada (debunked, en inglés). Lo cierto es que, solventados los errores matemáticos de planteamiento del modelo —cosa que hizo el autor en una corrección publicada en PLOS ONE poco después—, las conclusiones finales pueden seguir siendo consideradas válidas. Haría falta un trabajo más exhaustivo en lo referente a la estimación de la probabilidad de revelación de información por persona y año, pero la popularidad del chismorreo entre nuestra especie hace sospechar que quizá valores de una entre un millón sean excesivamente optimistas de cara a planear una conspiración de largo alcance. Porque las conspiraciones existen, las conspiraciones particularmente grandes son también extremadamente inviables, y la ciencia, con todos sus defectos, termina corrigiéndose para ofrecernos una —condicional, mejorable, pero sólida— última palabra.

Este post ha sido realizado por Iván Rivera (@Brucknerite) y es una colaboración de Naukas con la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

Bibliografía y más información:

Grimes, D. R. (2016). On the Viability of Conspiratorial Beliefs. PLOS ONE, 11(1). doi:10.1371/journal.pone.0147905

Grimes, D. R. (2016). Correction: On the Viability of Conspiratorial Beliefs. PLOS ONE, 11(3). doi:10.1371/journal.pone.0151003

Robbins, M. (2016). The maths of the paper disproving conspiracy theories don’t add up. Visitado el 22/05/2017 en http://littleatoms.com/david-grimes-conspiracy-theory-maths

Sokal, A. D. (06/1996). A Physicist Experiments With Cultural Studies. Visitado el 22/05/2017 en http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/lingua_franca_v4/lingua_franca_v4.html

Tuskegee Syphilis Study Legacy Committee. (05/1996). Final Report of the Tuskegee Syphilis Study Legacy Committee. Visitado el 22/05/2017 en http://exhibits.hsl.virginia.edu/badblood/report/

USDOJ/OIG (04/1997). The FBI Laboratory: An Investigation into Laboratory Practices and Alleged Misconduct in Explosives-Related and Other Cases. Visitado el 22/05/2017 en https://oig.justice.gov/special/9704a/

El artículo Conspiraciones y ciencia defectuosa se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Edurne Simón: “Euskadin, 5 haurretik bat obesoa da” #Zientzialari (73)

Giza gorputzean gantz gehiegi metatzearen ondorioz agertzen den gaixotasuna da obesitatea. Egungo gizartearen bizi ohitura sedentariorako joerak, oro har, egunerokotasunean egiten dugun gastu energetikoa nabarmen jeistea ekarri du eta honek, halabeharrez, gainpisudun pertsonen hedapena eragin. Adituen esanetan, bereziki kezkagarria da arazoa haurren kolektiboaren barruan. Baina zeintzuk dira obesitateari lotutako arriskuak? Nola tratatu daiteke gaixotasun hau?

Arazo honi buruz gehiago jakiteko, Edurne Simón UPV/EHUko Nutrizio irakaslearekin izan gara. Bere esanetan, prebentzioan dago gakoa eta horretarako, ohitura osasungarriak mantentzea beharrezkoa da.

Zientzialari izeneko atal honen bitartez zientziaren oinarrizko kontzeptuak azaldu nahi ditugu euskal ikertzaileen laguntzarekin.

The post Edurne Simón: “Euskadin, 5 haurretik bat obesoa da” #Zientzialari (73) appeared first on Zientzia Kaiera.

Lo que los sabelotodos no saben, o la ilusión de competencia

Kate Fehlhaber

¡Cuidado! Choque frontal en la rural Dakota del Sur en 1932. El 80 por ciento de los conductores se autoevalúan por encima de la media. Foto cortesía de Wikipedia.

Un día, en 1995, un hombre grande y pesado de mediana edad robó dos bancos de Pittsburgh a plena luz del día. No llevaba máscara ni ningún tipo de disfraz. Y sonrió a las cámaras de vigilancia antes de salir de cada banco. Esa misma noche, la policía arrestaba a un sorprendido McArthur Wheeler. Cuando le mostraron las cintas de vigilancia, Wheeler las miró fijamente sin creer lo que veía. “Pero yo llevaba el zumo”. Al parecer, Wheeler había pensado que frotarse la piel con zumo de limón lo haría invisible a las cámaras de vídeo. Después de todo, el zumo de limón se utiliza como tinta invisible, por lo que, siempre y cuando no se acercara a una fuente de calor, debería haber sido completamente invisible.

La policía llegó a la conclusión de que Wheeler no estaba loco ni drogado, simplemente increíblemente equivocado.

La historia llamó la atención del psicólogo David Dunning de la Universidad de Cornell, quien reclutó a su estudiante de posgrado, Justin Kruger, para ver qué estaba pasando. Razonaron que, si bien casi todo el mundo tiene opiniones favorables de sus habilidades en diversos dominios sociales e intelectuales, algunas personas evalúan erróneamente sus habilidades como mucho más altas de lo que realmente son. Esta “ilusión de confianza” se denomina ahora “efecto Dunning-Kruger” y describe el sesgo cognitivo que infla la autoevaluación.

Para investigar este fenómeno en el laboratorio, Dunning y Kruger diseñaron algunos experimentos muy ingeniosos. En un estudio, hicieron una serie de preguntas sobre gramática, lógica y chistes a estudiantes universitarios, y luego pidieron a cada estudiante que estimara su puntuación general, así como su posición relativa con respecto a los otros estudiantes. Curiosamente, los estudiantes que obtuvieron la puntuación más baja en estas tareas cognitivas siempre sobreestimaron lo bien que lo habían hecho – por mucho. ¡Los estudiantes que obtuvieron puntuaciones en el cuartil inferior estimaron que lo habían hecho mejor que dos tercios de los otros estudiantes!

Esta “ilusión de confianza” se extiende más allá del aula y permea la vida cotidiana. En un estudio de seguimiento, Dunning y Kruger salieron del laboratorio y fueron a un campo de tiro, donde interrogaron a los aficionados sobre la seguridad de las armas. Al igual que en sus resultados anteriores, aquellos que respondieron correctamente a la menor cantidad de preguntas sobreestimaron mucho su conocimiento sobre las armas de fuego. Aparte del conocimiento basado en datos objetivos, sin embargo, el efecto Dunning-Kruger también se puede observar en la autoevaluación que hacen las personas de otras muchas habilidades personales. Si sigues algún programa de talentos en televisión, verás la sorpresa en los rostros de los concursantes que no pasan las audiciones y son rechazados por los jueces. Aunque es casi cómico para nosotros, estas personas son realmente inconscientes de cuánto han sido engañados por su ilusión de superioridad.

Sin duda, es típico que la gente sobreestime sus habilidades. Un estudio encontró que el 80 por ciento de los conductores se clasifican como por encima del promedio – una imposibilidad estadística. Y tendencias similares se han encontrado cuando las personas valoran su popularidad relativa y sus habilidades cognitivas. El problema es que cuando las personas son incompetentes, no sólo llegan a conclusiones equivocadas y toman decisiones desafortunadas, sino que también carecen de la capacidad de darse cuenta de sus errores. En un estudio semestral de estudiantes universitarios, los estudiantes buenos podían predecir mejor su desempeño en los exámenes futuros si se les daba retroalimentación sobre sus calificaciones y percentil relativo. Sin embargo, los peores no mostraron ninguna muestra de reconocimiento, a pesar de comentarios claros y repetidos, de que lo estaban haciendo mal. En lugar de estar confundidos, perplejos o reflexivos por sus errores, la gente incompetente insiste en que su forma de hacer las cosas es la correcta. Como Charles Darwin escribió en The Descent of Man (1871): “La ignorancia más frecuentemente genera confianza de lo que lo hace el conocimiento”.

Curiosamente, las personas realmente inteligentes también fallan a la hora de autoevaluar con precisión sus habilidades. Tanto como los peores estudiantes sobreestiman sus habilidades, los mejores subestiman las suyas. En su estudio clásico, Dunning y Kruger encontraron que los estudiantes de alto rendimiento, cuyas puntuaciones cognitivas estaban en el cuartil superior, subestimaron su competencia relativa. Estos estudiantes suponían que si estas tareas cognitivas eran fáciles para ellos, entonces debían ser tan fáciles o incluso más fáciles para todos los demás. Este denominado «síndrome del impostor» puede asimilarse al efecto inverso del efecto Dunning-Kruger, en el que las personas sobresalientes no reconocen sus talentos y piensan que los demás son igualmente competentes. La diferencia es que las personas competentes pueden y ajustan su autoevaluación dada la retroalimentación apropiada, mientras que las personas incompetentes no pueden.

Y ahí está la clave para no terminar como el tonto ladrón de bancos. A veces probamos cosas que conducen a resultados favorables, pero otras veces, como la idea del zumo de limón, nuestros enfoques son imperfectos, irracionales, ineptos o sencillamente estúpidos. El truco es no dejarnos engañar por ilusiones de superioridad y aprender a reevaluar con precisión nuestra competencia. Después de todo, como se supone que decía Confucio, el verdadero conocimiento es conocer el alcance de la propia ignorancia.

Sobre la autora: Kate Fehlhaber es editora jefe de Knowing Neurons y se está doctorando en neurociencia en la Universidad de California, Los Angeles.

Texto traducido y adaptado por César Tomé López a partir del original publicado por Aeon el 17 de mayo de 2017 bajo una licencia Creative Commons (CC BY-ND 4.0)

![]()

El artículo Lo que los sabelotodos no saben, o la ilusión de competencia se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Por qué los colegios no deberían enseñar habilidades de pensamiento crítico generales

- ¿Jugar al ajedrez te hace más inteligente? Un vistazo a las pruebas

- La teoría de la inoculación: usar la desinformación para combatir la desinformación

Argia materia bihurtzen

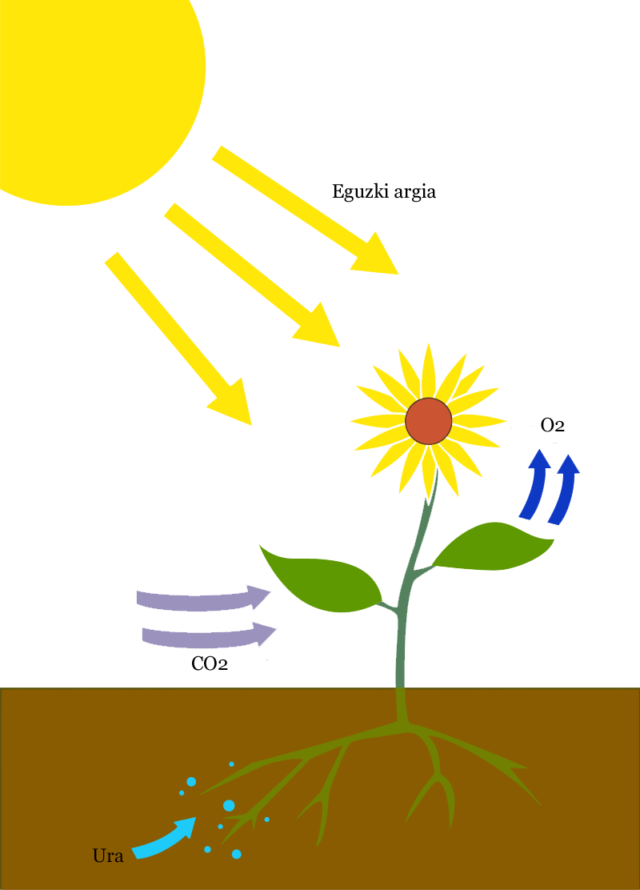

1. irudia: Fotosintesiaren eskema sinplifikatua. (Argazkia: Ziortza Guezuragak egina RoRoren irudian oinarrituta.)

Funtsean, eguzki argia baliatuta materia inorganikoa materia organiko bihurtzean datza fotosintesia, CO2 xurgatu eta oxigenoa askatu. Fotosintesia egiteko ezinbestekoa da argia.

Argiaren izaeraz aritu ginen aurreko artikuluan, uhina ala partikula zen. Oraingo artikulu honetan argia energia kimiko bilakatzeko prozesuan zentratuko gara: fotosintesian.

Eskolan irakasten den bezala, landareek CO2a, eguzki argia eta ura hartzen dute eta zenbait prozesuei esker O2 askatzen dute. Fotosintesiaren oso eskema sinplifiaktua da aurrekoa, baina. Fotosintesia prozesu erabat konplexua da eta oraindik ez da guztiz argitu zelako mekanismoak hartzen duten parte.

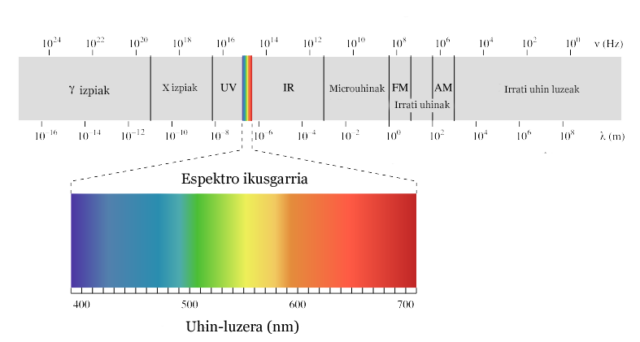

Esan bezala, argia nahitaezkoa da fotosintesia egiteko. Espektro ikusgarriko argia (400-700nm) erabiltzen dute izaki fotosintetikoek.

2. irudia: Argi espektroaren banaketa. (Argazkia: Ziortza Guezuragak egina Philip Ronanen irudian oinarrituta.)

Zenbat eta argi gehiago, orduan eta fotosintesi gehiago egiten dute landareek. Neurrian, hala ere, gehiegizko argia kaltegarria baita.

Hostoetan dituzten pigmentuak erabiltzen dituzte landareek argia xurgatzeko, pigmentu fotosintetizatzaile nagusia klorofila delarik. Bestelakoak ere badaude, karotenoideak, esaterako.

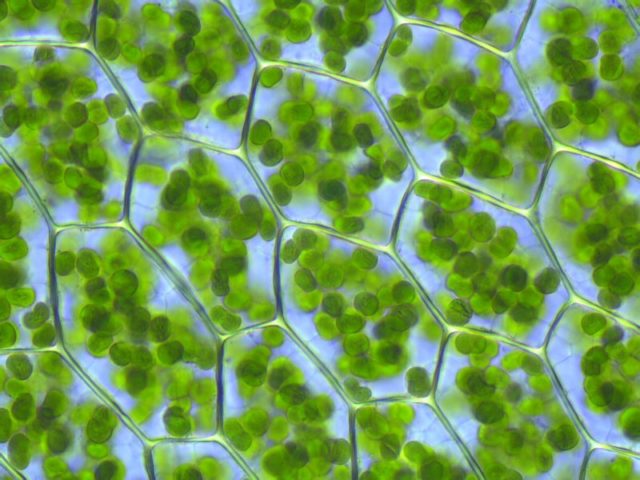

Tilakoide izeneko besikuletan dago kokatuta klorofila. Tilakoideak, era berean, kloroplasto izeneko organuluen barruan daude.

Fotosintesiaz arduratzen diren kloroplastoak hostoetako zeluletan daude, kloroplastoen barruan tilakoideak aurki daitezke eta tilakoideetan klorofila eta argiaren energia luminikoa energia kimiko bilakatzen laguntzen duten bestelako molekulak. Hostoetako zelulek xurgatzen dute argia, beraz.

3. irudia: Plagiomnium affineren zeluetan kloroplastoak ikusgai. (Argazkia: Kristian Petersen)

Argia hartu eta…

Argiak hostoetan dauden kloroplastoetara ailegatzen denean, zer? Bi fase erabat ezberdin ditu fotosintesiak:

- Argiaren fasea. Eguzki argia energia kimiko bihurtzen du landareak fase honetan. Ur molekulen disoziazioa baliatuta ATP eta NADPH eskuratzen ditu. Tilakoideetan ematen da prozesu hau, fotosistema izeneko konplexuetan.

- Fase iluna. Energia kimikoa baliatuta, CO2 bereganatu eta azukreak sortzen ditu landareak fase honetan. Argirik ez dute behar fase honetan gertatzen diren erreakzioak. Argiaren fasean sortutako ATP eta NADPH baliatzen dira karbonoaren finkapena (karbono inorganikoa karbono organiko bihurtzeko prozesua) eta Kalvin zikloa.

Fotosintesiari esker argia materia organiko bilakatzen dute izaki fotosintetikoek.

''Fotosintesia, argia eta energia kimikoaren arteko prozesua''Aurreko artikulua:

Argi uhina ala argi partikula?

———————————————————————–

Egileaz: Ziortza Guezuraga kazetaria eta UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren kolaboratzailea da.

——————————————————————

The post Argia materia bihurtzen appeared first on Zientzia Kaiera.

La ciencia contra lo obvio

Escribir, dice un viejo proverbio literario, es duro porque hay que matar a todas tus amantes. No en el sentido literal, sino en el figurado: la mayor parte de las veces para que la trama fluya o para que el personaje encaje hay que eliminar justo aquellas partes de la escritura de las que uno se había enamorado. Las descripciones románticas y detalladas, los giros de la historia vital apasionantes, las disquisiciones filosóficas: todo eso que al escribir tanto nos gustó es lo que hay que quitar para que la novela tenga sentido, para que el libro funcione. La única forma de escribir algo que merezca la pena es matar a todas tus amantes. Y cuando en ciencia ocurre lo mismo.

No estimamos lo bastante hasta qué punto practicar ciencia consiste en demoler de forma sistemática y deliberada lo que parece obvio o evidente. Porque lejos de la idea ingenua de que la ciencia consiste en observar con nuestros propios ojos y escuchar con nuestros propios oídos para sacar nuestras propias conclusiones la verdad es que buena parte de la ciencia consiste en matar a todas nuestras amantes.

Tenemos que matar las impresiones falsas de nuestros sentidos y nuestro cerebro, que nos dan información parcial, sesgada e insuficiente del mundo real. Si tan sólo confiásemos en lo que vemos, olemos, gustamos y oímos una enorme parte del universo quedaría fuera de nuestro conocimiento para siempre. Por supuesto desconoceríamos todo aquello que no estamos equipados para detectar, pero también extraeríamos muchas conclusiones engañosas a partir de datos insuficientes mal interpretados por nuestro cerebro. Porque casi siempre lo que vemos y percibimos, lo que entendemos e integramos a partir de nuestros sentidos resulta ser insuficiente, cuando no falso. Para avanzar la ciencia tiene que matar lo obvio, lo directo, la realidad tal y como es a nuestros ojos.

Es obvio que la Tierra es plana, cuando miramos al horizonte; es obvio que los objetos más pesados caen más rápido, y que de la carne en descomposición surgen espontáneamente gusanos. Es obvio que las especies han sido siempre como son hoy y que la única forma de explicar el rayo y el trueno es que alguien muy poderoso está muy enfadado por encima de las nubes. Es obvio que las rocas no cambian de lugar y que los continentes están inmóviles, como es obvio que el observador, si es cuidadoso, puede mirar sin interferir con lo observado. Es obvio que el sol gira alrededor de la Tierra, como la Luna, y por tanto que somos el centro del universo.

Y como no nos gusta casi pensar que somos el centro del universo…

En ciencia matar a tus amantes significa saltarte las obviedades y mirar un poco más allá. Más lejos de donde llegan sus sentidos, pero también más lejos de lo que llega tu imaginación. Hay que perseguir lo obvio, poner en duda siempre lo que parece evidente, porque una buena parte del conocimiento del cosmos se esconde detrás de la primera (y obvia) impresión. Y por supuesto siempre hay que luchar por no enamorarse de las propias ideas hasta el punto de considerarlas sagradas, que es el camino hacia la fosilización del intelecto. Por eso de todas las amantes peligrosas nuestras propias teorías son las peores, y las que antes y con más razón merecen la muerte. Obviamente.

Sobre el autor: José Cervera (@Retiario) es periodista especializado en ciencia y tecnología y da clases de periodismo digital.

El artículo La ciencia contra lo obvio se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- En la ciencia todo se desarrolla vigoroso, obvio y estupendo como en un cuento de hadas

- Ciencia aplicada (4): Luchando contra el cáncer con nanotecnología… y camellos

- Ciencia y tecnología

Eguzkiak elikaturiko itsas barea

Juan Ignacio Pérez eta Miren Bego Urrutia Janaria

Juan Ignacio Pérez eta Miren Bego Urrutia Janaria ———————————————————————————————————–

Elysia chlorotica itsasoan bizi den bare mota bat da, baina ez da batere arrunta. Eguzki-instalazio bat bezalakoa da edo, hobeki esan, landare baten antzera jokatzen du.Landareek plastoei esker hartzen dute eguzki-argia, eta fotosintesiaren bitartez energia kimiko bihurtzen dute. Ezaguna denez, animaliek ezin dute hori egin, eta landareak edo beste animaliak kontsumitu behar dituzte euren energia-beharrak asetzeko. Itsas bare honek, baina, ez du beste animalia gehienek bezala jokatzen. Haren janari nagusia alga bat da, alga jakin bat. Ebaki bat egiten dio algari, zitoplasma xurgatu eta gehiena digeritzen du; gehiena, baina ez dena, ez baititu plastoak digeritzen; gorde egiten ditu.

Irudia: Elysia chlorotica barea bere jana sortzeko gai da. (Argazkiaren iturria: ALLPE Medio Ambiente)

Itsas bareak gordetako plastoek fotosintesia egiten jarraitzen dute, eta horrela sorturiko materia da Elysia chloroticak elikatzeko erabiltzen duena. Hori dela eta, eguzki-instalazio bat bezalakoa da barea, landareak bezala bere jana sortzeko gai baita.

Itsas barea algaren menpe dago, oso-osoan, bizirik irauteko. Hasieran, hazteko eta heldutasunera iristeko, algak jan behar ditu. Gero, algatik plasto nahikoak erdietsi dituenean, horiek egiten duten fotosintesiari esker lortzen ditu bizitzeko behar dituen energia eta elikagaiak. Energia-autonomia lortu ondoren, bederatzi hilabetetan bizi daiteke eguzki-argia hartuz eta fotosintesia eginez, landareek egiten duten era berean.

Aurreko atalean eguzkia hartzen duen zizare baten istorioa azaldu dugu. Pentsa liteke hura eta hau istorio berdinak direla. Baina ez, ez dira berdinak. Zizare hark algak jaten zituen, itsas bare honek bezala, baina hark algak gorde egiten zituen, osorik, eta sinbiosi harremana mantentzen zuen, baina honek ez du inolako sinbiosirik egiten algarekin. Jan eta erabili egiten ditu algak, bai, baina algek ez dute horren truke ezer lortzen. Bestalde, zizarearen kasuan ez zen zizarea fotosintesia egiten zuena, algak baizik. Oraingo kasu honetan, ordea, barea da fotosintesia egiten duena; algek zituzten plastoei esker egiten du, bai, baina egin, berak egiten du.

—————————————————–

Egileez: Juan Ignacio Pérez Iglesias (@Uhandrea) eta Miren Bego Urrutia Biologian doktoreak dira eta UPV/EHUko Animalien Fisiologiako irakasleak.

—————————————————–

Artikulua UPV/EHUren ZIO (Zientzia irakurle ororentzat) bildumako Animalien aferak liburutik jaso dugu.

The post Eguzkiak elikaturiko itsas barea appeared first on Zientzia Kaiera.

Encontrando exoplanetas tapando las estrellas

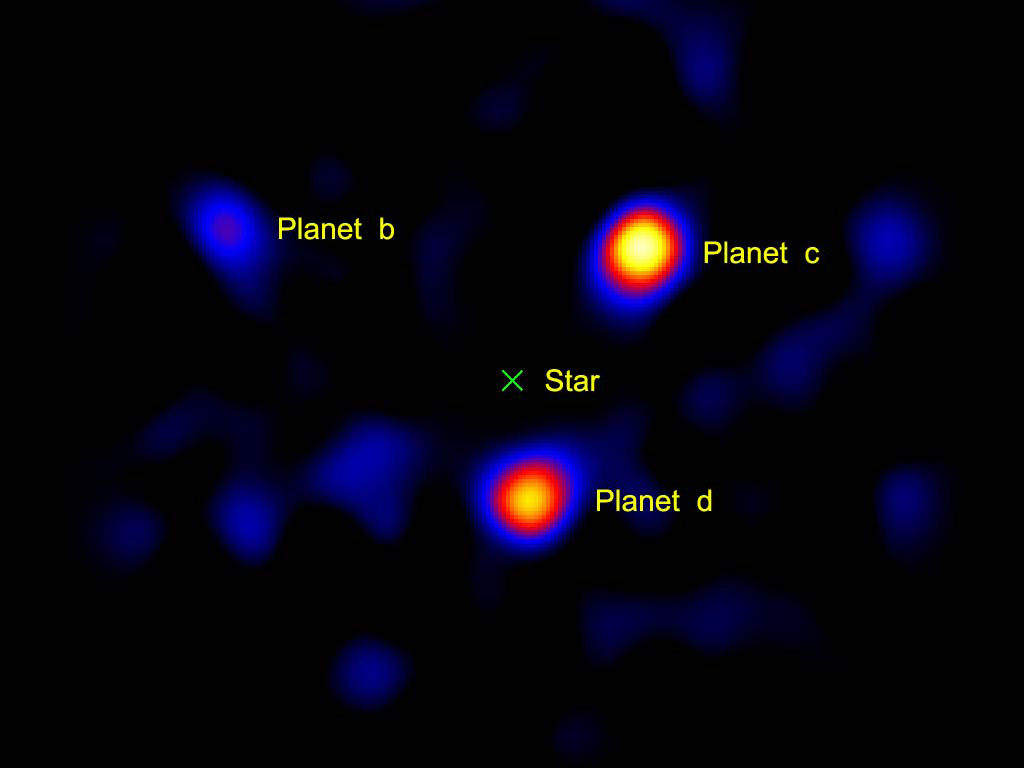

El sistema solar de HR 8799. La imagen se obtuvo con observaciones realizadas con un coronógrafo de vórtice a lo largo de 7 años. Este sistema se encuentra a 129 años luz de distancia de la Tierra.

Un exoplaneta o planeta extrasolar es un planeta que está fuera de nuestro sistema solar. La primera detección confirmada de uno data de 1988, pero ha sido en los últimos años cuando el número de hallazgos confirmados se ha disparado. Los últimos datos oficiales (a cierre de abril) indican que se han encontrado 3.608 planetas en 2.702 sistemas planetarios de los que 610 tienen más de un planeta.

Un número que empieza a ser significativo hace que, por pura probabilidad, empiecen a aparecer planetas con características que los hacen potencialmente habitables, lo que ha acaparado portadas en prensa y que los exoplanetas sean conocidos por el público en general.

Con todo detectar exoplanetas no es precisamente fácil. Y ello se debe, fundamentalmente, a la enorme diferencia de luminosidad entre el planeta y la estrella que orbita, por lo que hay que recurrir a métodos indirectos y renunciar, en muchos casos, a disponer de información de sus atmósferas, por ejemplo, ya que no se pueden “ver”. Pero puede que esto cambie.

Artur Aleksanyan encabeza un grupo de astrónomos de la Universidad de Burdeos (Francia) que a propuesto una mejora a una de las técnicas que se emplean en la búsqueda de exoplanetas, en concreto la coronagrafía, que podría permitir ver directamente los exoplanetas en sistemas con dos o más estrellas, los más habituales en el universo hasta donde sabemos.

Imagen obtenida por un coronógrafo de vórtice de tres de los cuatro planetas que orbitan HR 8799 (que se encuentra en la posición X y etiquetada como “Star”). Este tipo de imagen se obtuvo por primera vez en 2008.

Un coronógrafo de vórtice fuerza una trayectoria espiral hacia el exterior a la luz entrante desde una fuente puntual en el espacio, “doblando” la luz a lo largo de una ruta que ya no coincide con la cámara del telescopio. Al hacerlo, bloquea la luz de la fuente, permitiendo que los objetos débiles cercanos a la fuente se vuelvan visibles: los fotones de los objetos pasan a través del dispositivo sin obstáculos. Esos objetos incluyen a los exoplanetas que orbitan a las estrellas. Pero los coronógrafos de vórtice actuales sólo pueden atenuar una fuente a la vez, eso está bien para conseguir imágenes de un planeta que tenga una sola estrella anfitriona, pero no para uno con múltiples estrellas.

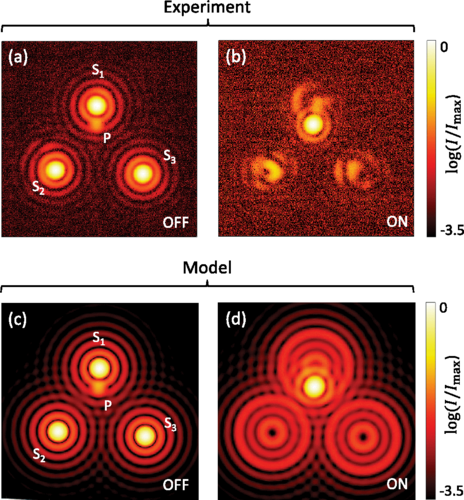

El coronógrafo de vórtice propuesto por Aleksanyan y sus colaboradores utiliza defectos reconfigurables en un cristal líquido, que son los que fuerzan las trayectorias en espiral a las fuentes puntuales de luz. Los dispositivos tradicionales usan defectos únicos fijos de varios materiales. Usando rayos láser, se pueden escribir y borrar múltiples defectos del cristal líquido rápidamente y con una precisión extraordinaria. Esto permite que el dispositivo se configure fácilmente para cualquier sistema estelar, independientemente del número de estrellas que incluya.

Imagen del experimento con un sistema triple. Nótese an las imágenes de la derecha cómo mejora el detalle del fondo. Abajo la simulación por ordenador del modelo.

Como demostración del principio de funcionamiento, los investigadores simularon un sistema de triple estrella en el laboratorio usando tres haces de luz, y dirigieron los haces hacia un dispositivo con tres defectos. Encontraron que el dispositivo atenuaba drásticamente la luz que llegaba a una cámara procedente de estas estrellas artificiales. El dispositivo podría incluir cualquier número de defectos, ampliando significativamente las capacidades de los coronógrafos de vórtice actuales, multiplicando así el número de exoplanetas que podrían descubrirse y, sobre todo, aumentando la calidad de la información sobre ellos.

Referencia:

Artur Aleksanyan, Nina Kravets, and Etienne Brasselet (2017) Multiple-Star System Adaptive Vortex Coronagraphy Using a Liquid Crystal Light Valve Physical Review Letters doi: 10.1103/PhysRevLett.118.203902

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

Este texto es una colaboración del Cuaderno de Cultura Científica con Next

El artículo Encontrando exoplanetas tapando las estrellas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La estructura en común de estrellas de neutrones y aparcamientos

- #Naukas16 Exoplanetas: mundos de ciencia ficción

- La habitabilidad de las exotierras alrededor de estrellas enanas rojas

El teorema de los cuatro colores (3): Tras más de un siglo de aventura… ¿un ordenador resuelve el problema?

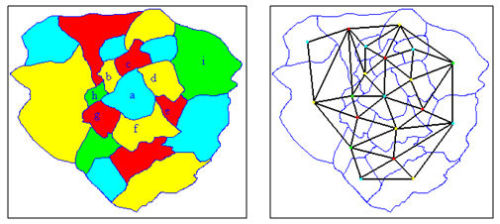

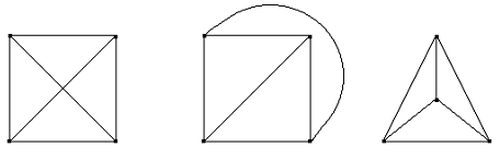

Continuamos con la historia del teorema de los cuatro colores (ver [1] y [2]) cambiando de enfoque: existe una manera dual de abordar este problema, sustituyendo los mapas por grafos. ¿Cómo? Se marca la capital de cada país en el mapa, se unen las capitales de países contiguos y se obtiene el grafo dual del mapa. Colorear el mapa equivale a pintar las capitales (vértices del grafo), asignando distintos tonos a dos capitales unidas por una trayectoria (arista).

Imagen 1: Mapa y el grafo dual coloreados.

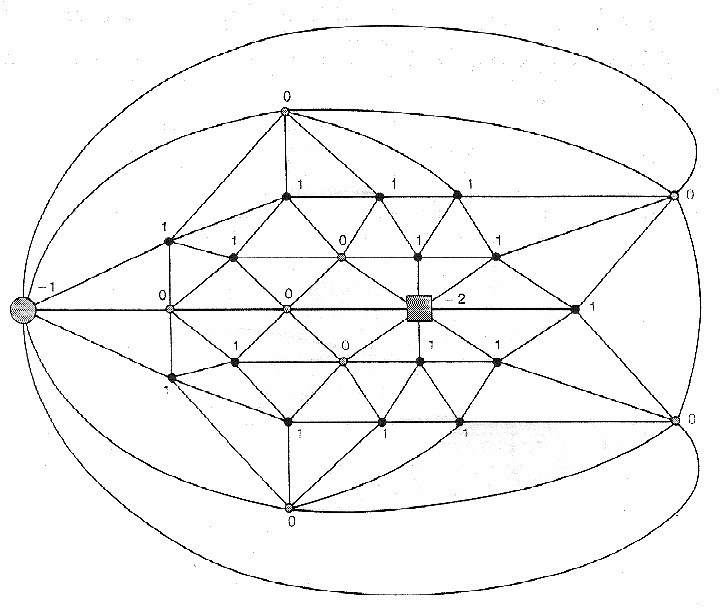

Puede demostrarse que los grafos duales de mapas son siempre planares, es decir, se puede dibujar en el plano una representación concreta del grafo, en la cual las aristas no se cortan excepto en un eventual vértice común (imagen 2).

Imagen 2: Un grafo planar y dos representaciones sin cortes entre aristas.

Además, se puede probar que:

-

un mapa es cúbico (ver [1]) si y sólo si su grafo dual es triangular (grafo planar en el que cada cara tiene exactamente tres aristas),

-

el número de regiones colindantes coincide con el grado de cada vértice (número de aristas incidentes), y

-

los grafos duales heredan la fórmula de Euler:

Núm(vértices) – Núm(aristas) + Núm(caras) = 2

Imaginemos por un momento que el teorema fuera falso, es decir, que existen mapas (grafos) que no pueden 4-colorearse. Entre estos mapas (grafos) que necesitan cinco colores o más, debe de haber alguno con el menor número posible de regiones: es un minimal criminal. Así, un minimal criminal no puede 4-colorearse, pero un mapa (grafo) con menos regiones (vértices) sí.

Probar el teorema de los cuatro colores equivale a demostrar que no existen minimales criminales. De hecho, lo que Kempe demostró con su método de cadenas es que un minimal criminal no puede contener digones, triángulos o cuadrados (ver [2], figura 3), y cometió un error al intentar probar que tampoco puede contener pentágonos. Si hubiese conseguido esto último, habría quedado demostrado el teorema.

Los siguientes conceptos sobre grafos son fundamentales en la demostración del teorema:

-

una configuración es un ciclo con vértices internos triangulados;

-

un conjunto inevitable K es una familia finita de configuraciones tal que todo grafo contiene una copia conforme de una de K;

-

k es una configuración reducible, si se puede deducir el coloreado de cualquier grafo que contenga a k, a partir de un grafo menor.

La demostración del teorema de los cuatro colores copia la prueba de Kempe, pero para la inducción, en vez de eliminar un único vértice, se recorta una configuración.

El plan de la prueba consiste en encontrar conjuntos inevitables K; si K estuviese formado sólo por configuraciones reducibles, la demostración del teorema de los cuatro colores estaría terminada, ya que en tal caso no podría existir un minimal criminal.

En 1969, Heinrich Heesch sistematiza la prueba de la reducibilidad, desarrollando un algoritmo que intenta implementar en un ordenador. Realiza diversas pruebas en una máquina CDC1604A y entra en contacto con su alumno Wolfgang Haken (en EE. UU.), comentándole que la demostración necesita estudiar solamente 8.900 configuraciones.

A través de su algoritmo de descarga propone un método de construcción de conjuntos inevitables: Heesch considera el grafo como una red eléctrica; asociando a cada vértice una carga inicial de 6-d(v) (d(v) es el grado del vértice v).Usando la fórmula de Euler, demuestra que la suma de las cargas en un grafo triangulado es 12.

Imagen 3.

Desplazando las cargas eléctricas sobre la red (con su algoritmo de descarga), la suma total no varía: los vértices cargados positivamente pueden ceder cargas, los cargados negativamente pueden recibir y los de carga nula no intercambian. Con este sistema, su objetivo es eliminar de esta red eléctrica los vértices de carga negativa, obteniendo un conjunto de configuraciones con vértices de cargas positivas o nulas. Y como todo grafo triangulado es de carga total 12, debe contener al menos una de las configuraciones (cuya geometría dependerá del proceso de descarga elegido) del anterior conjunto, que forma entonces un conjunto inevitable.

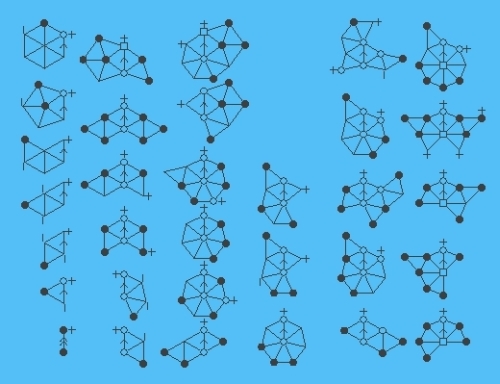

Una vez obtenida la extensa lista de configuraciones inevitables, probando su reducibilidad, se tendría una prueba inductiva del teorema.

Imagen 4: Una lista de configuraciones inevitables.

En 1976, Ken Appel y Wolfgang Haken dan una prueba cuyos principales ingredientes son precisamente los conceptos de reducibilidad y descarga.