Sobre el origen del uso de herramientas en aves

“Hugin y Munin

vuelan todos los días

alrededor del mundo

temo menos por Hugin

de que no regrese,

aún más temo por Munin”

Edda poética – Grímnismál, estrofa 20

Huggin (el pensamiento) y Munin (la memoria), dos cuervos que volaban al amanecer para recorrer el mundo recogiendo información; en la tarde regresaban para posarse en los hombros de Odín. Dos aves que, literalmente, formaban parte de esta deidad, motivo por el cual Odín esperaba impacientemente todos los días su regreso.

El cuerpo extendido de Odín, también llamado el dios-cuervo, ahora tiene una nueva extensión igualmente mágica; las herramientas que estas y otras aves son capaces de utilizar.

Hugin y Munin, modificada de “Ravens under the desert heat” / 500px – Antonio J. Osuna Mascaró (Tay)

Los seres humanos somos animales muy especiales, y parte de nuestra original forma de interactuar con el mundo se la debemos al uso de herramientas. Sin duda, nuestra relación con las herramientas fue el motivo por el que, por mucho tiempo, se consideró su uso como una exclusiva de nuestra especie, algo que requería habilidades cognitivas muy avanzadas y muy lejos del alcance para otras formas de vida.

Han pasado varias décadas desde que Jane Goodall descubriese la silueta de David Greybeard pescando termitas en aquel Gombe (Tanzania) de 1960. Greybeard, que era su chimpancé favorito, representaba un pequeño ejemplo de la riqueza cultural que ahora conocemos en esa especie, no solo en Gombe, sino en muchas otras regiones de África. Desde entonces la idea de que no somos los únicos animales que usan herramientas comenzó a extenderse en la sociedad, y aunque hoy en día aún seguimos desvelando detalles de aquel primer descubrimiento, en este tiempo ya hemos aprendido muchísimo.

Recientemente se han descubierto muchas otras especies que usan herramientas, desde otros primates hasta aves, peces o insectos. Pero también sabemos que hacer uso de herramientas no depende de habilidades cognitivas excepcionales, de hecho, usarlas no nos dice casi nada acerca de la inteligencia de una especie animal. Hay avispas que entran en esta categoría (las avispas excavadoras de los géneros Amnophila y Sphex), pero su comportamiento es absolutamente instintivo, rígido, ciego a posibles variables. Lo que nos aporta información acerca de la inteligencia de un animal no es el hecho de que usen herramientas sino cómo las usan.

Si hay un grupo animal que está poniendo patas arriba todo lo que creíamos conocer acerca del comportamiento, es el de las aves. Carentes de las manos que nos permiten a los primates manipular el entorno con sumo cuidado, el uso de herramientas entre las aves es excepcionalmente raro. Solo dos especies de córvidos y una de paseriformes (el pinzón carpintero, uno de los “pinzones de Darwin”) las usan de forma habitual. Es bien conocido el caso de los cuervos de Nueva Caledonia, y cómo el equipo de Oxford de Alex Kacelnik descubrió en 2002 con Betty y Abel algo que dejó al mundo asombrado.

Ya se conocía el uso de herramientas en esta especie desde 1972, cuando Ronald Orenstein, un investigador de la Universidad de Michigan, paseando por los bosques de Nueva Caledonia, se quedó boquiabierto al ver un cuervo usar una ramita para extraer un alimento (sin éxito alguno, por cierto). Pero fue en Oxford cuando Betty (una hembra nacida en libertad), y Abel (rescatado después de 10 años en un circo) protagonizaron una anécdota que se recordará por muchos años. Debían extraer un pequeño cesto con comida del interior de un cilindro, y para ello contaban con unos alambres rectos (opción incorrecta) y uno en forma de gancho (opción correcta). Cuando Abel voló con el único alambre con forma de gancho, a Betty solo le quedó una opción: agarró un alambre recto, voló hasta una pared donde había un pequeño hueco, y allí introdujo el alambre y lo dobló. Esto rompió los esquemas de la comunidad científica. En un solo movimiento Betty había demostrado ser capaz de diseñar una solución a un problema y de ponerla en práctica, fabricó su propia herramienta (de un material que no se parecía en nada a los que encontraría en la naturaleza). El entusiasmo científico se extendió rápidamente, los cuervos de Nueva Caledonia, alejados de nosotros 300 millones de años por la evolución, representaban una forma de inteligencia inusual en la naturaleza.

Betty doblando un alambre para sacar el cesto del interior de un cilindro. Este es uno de los vídeos originales publicados en 2002.

Han pasado casi dos décadas desde aquellas primeras observaciones y ahora debemos actualizar lo que sabemos. Desde 2016 existen evidencias de que aquel comportamiento de Betty no era tan sorprendente como parecía en aquel momento, aquella no fue una acción excepcional, sino algo que esta especie hace de forma habitual en su isla. Descubrieron que los cuervos de Nueva Caledonia sí doblan ramitas en el bosque, y las ramitas dobladas les son mucho más efectivas que las rectas a la hora de conseguir alimento. Los críticos decían que Betty se había comportado como un “robot”, solo había puesto en práctica aquello que su especie hace de forma sistemática en la naturaleza.

Esto fue un chasco sin duda, pero el entusiasmo despertado en 2002 con Betty había dado lugar a gran cantidad de experimentos que nos permiten ir mucho más allá. Tenemos muy claro que los cuervos de Nueva Caledonia sí son extremadamente inteligentes, pero el uso de herramientas parece ser solo una más de sus capacidades.

En 2009 investigadores de Cambridge demostraron que los grajos, que no usan herramientas en la naturaleza, son capaces de resolver de forma espontánea las pruebas más importantes superadas por los cuervos de Nueva Caledonia, incluyendo aquel mismo reto del alambre. Aunque ahora sepamos que la selección natural ha favorecido el uso de herramientas en algunas especies, y ha parcialmente “robotizado” este comportamiento, el uso creativo de herramientas depende de habilidades cognitivas que son comunes probablemente a todos los córvidos. De hecho, existen evidencias de que la visión y la forma del pico podrían ser los únicos factores limitantes para que algunas especies puedan usarlas o no.

Recientemente se ha descubierto que otra especie, los cuervos alalā de Hawai, también usan herramientas, y su pico parece resultado de adaptaciones específicas relacionadas con ello. Probablemente las habilidades cognitivas de los cuervos alalā tampoco sean muy distintas de las de otras especies de córvidos, al fin y al cabo, los córvidos, junto con los loros, son las aves más inteligentes que existen. Esto es algo que se ha corroborado recientemente, al descubrir que la densidad neuronal de las aves es muy superior a la nuestra (algo que explicaría por qué las palomas son superiores a nosotros en “multitasking”). Es especialmente interesante el caso de cuervos y loros donde además la proporción de neuronas dedicadas a comportamiento flexible/inteligente (similar a nuestra corteza) es muy superior a la nuestra. Sus encéfalos son mucho más pequeños que los de los primates, pero aprovechan mucho mejor el espacio.

Pese a los cientos de millones de años que separan a los primates de las aves, hemos descubierto que compartimos muchas de las habilidades cognitivas de las que nos sentimos más orgullosos (incluyendo incluso la llamada teoría de la mente, la capacidad de inferir los estados mentales de otros). Nuestro antepasado común con las aves (poco más que un pequeño lagarto) vivió antes de que los dinosaurios existiesen (los primeros dinosauros vivieron hace unos 230 millones de años), y con una altísima probabilidad no poseía estas habilidades. Es por ello deducible que las características que compartimos con las aves y que no esperamos encontrar en un reptil, se han desarrollado independientemente en su evolución y en la nuestra.

Esta convergencia es tan interesante como inesperada, pero eclipsa parcialmente otra que ya he tratado de forma indirecta. Cuervos y loros son los dos grupos de aves con las habilidades cognitivas más sorprendentes, y entre ellos hay cerca de 82 millones de años de distancia evolutiva. Esto es más fácil de poner en perspectiva comparándolo con los cerca de 94 millones de años que nos separan a nosotros de un cachalote, o de un lobo. Una distancia inmensa que hace que cuervos y loros sean protagonistas de otra interesantísima convergencia a estudiar.

Y, ¿qué hay del uso de herramientas en loros? Ninguna especie parece usarlas de forma habitual, pero sabemos que algunos loros sí tienen el potencial para usarlas.

Fue en 2012 cuando Fígaro, una cacatúa de las Tanimbar de un centro de investigación de Viena, sorprendió a la comunidad científica. El “Goffin Lab”, dónde se alojan estas cacatúas en Viena, es una pequeña casita donde estas aves tienen varias estancias, una de ellas exterior separada del bosque por una valla metálica. Fígaro estaba jugando con una piedra pequeña, cuando se le cayó fuera de la reja. Como no podía alcanzarla, Fígaro arrancó un trozo de madera de la pared, y lo utilizó para tratar de recuperar la piedra (sin éxito, por cierto). Esta observación supuso el pistoletazo de salida para muchos experimentos para revelar la capacidad de estos animales de fabricar y usar herramientas en la resolución de problemas. Se desvelaron con ellos unas capacidades cognitivas totalmente inesperadas.

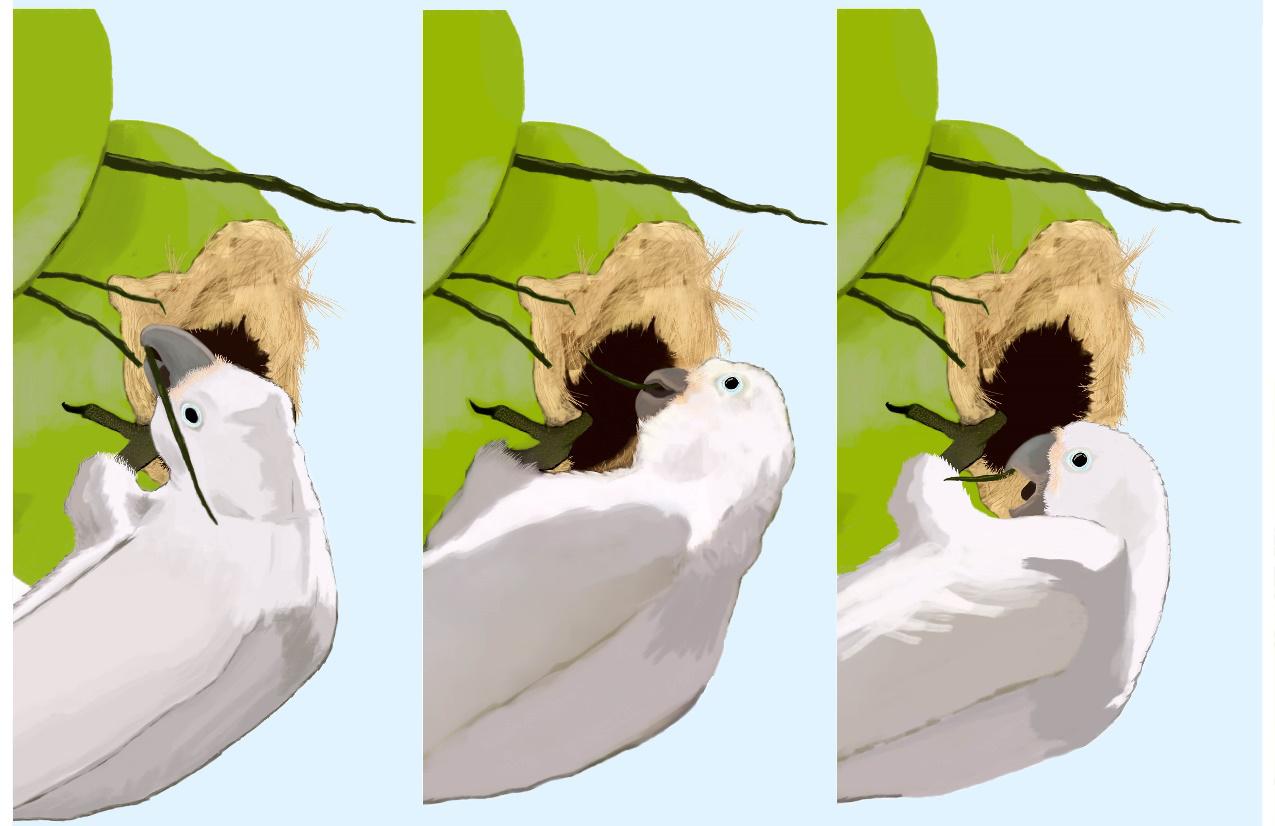

Goffin Lab de Alice Auersperg (Viena, Austria). Una cacatúa nos demuestra cómo es capaz de: fabricar y usar herramientas, fabricar una misma herramienta con distintos materiales, modificar la forma, seleccionar y descartar herramientas, así como también una enorme destreza con el pico/lengua y curiosidad por destruir mi cámara.

Estas cacatúas jamás habían sido vistas usando herramientas en la naturaleza, pero resultaron ser capaces de mucho más: aprendían a usarlas por observación (aprendieron unas de otras), eran capaces de diseñar utensilios adecuados a cada problema, de modificar la forma, de crear una misma herramienta con distintos materiales, o incluso de guardarlas para usos posteriores. En 2017, un año después de que se descubriese que el comportamiento de Betty con los alambres era algo natural, y quizás menos inteligente de lo inicialmente pensado, las cacatúas del “Goffin Lab”, demostraron ser capaces de doblar y desdoblar alambres para fabricar herramientas en función de la necesidad.

Algunas especies de loros son capaces de usar herramientas al nivel de los mismísimos cuervos de Nueva Caledonia. Aunque destacan especialmente las cacatúas de las Tanimbar y los keas, esto podría ser algo común entre los loros. Salvando las distancias, recordemos el caso de los bonobos, animales que comparten muchísimas características con los chimpancés, capaces de usar herramientas a nivel casi humano (habilidades que han sido comparadas a la primera industria lítica de nuestra evolución: Oldowan), pero que apenas las usan en la naturaleza y nunca para conseguir alimento.

Es ahora cuando hemos descubierto la primera cacatúa usando herramientas en libertad, al menos ahí es a donde apunta nuestro análisis. Un solo individuo, de una población invasora en Singapur (Las islas Tanimbar se encuentran a unos 3000km de allí), usando ramitas y hojas, a modo de cuña, para abrir un enorme agujero en un coco y poder alimentarse de su interior. En más de 2000 observaciones de campo en Tanimbar, nunca se había observado uso de herramientas en estas cacatúas, lo cual sugiere fuertemente que ésta podría ser una innovación de un solo individuo.

El artículo es de acceso gratuito y lo podéis encontrar en este enlace.

Esta podría ser la primera observación de una cacatúa de las Tanimbar usando herramientas en libertad.

En 2012 Fígaro había descubierto las herramientas por sí mismo en Viena, y ahora otro individuo (al que no hemos puesto nombre), esta vez en libertad, parecía encontrarse en un punto similar; habíamos encontrado un innovador, un descubridor de herramientas.

Las cacatúas de las Tanimbar parecen estar a punto de desarrollar uso de herramientas de forma habitual a nivel de especie, tienen todas las habilidades que necesitan para usarlas de forma cultural. Es muy difícil encontrar la manifestación de un comportamiento en una especie antes de que dicho comportamiento se haga habitual entre la población, pero este parece ser un caso.

Las cacatúas de las Tanimbar, como los bonobos o los cuervos, poseen las habilidades cognitivas necesarias para el uso de herramientas. Quizás los requerimientos cognitivos necesarios para usar herramientas podrían alcanzarse desde distintos caminos a lo largo de la evolución. Puede que los animales generalistas, exploradores y por qué no decirlo, inteligentes, tengan mayor facilidad para entender la relación causa-efecto, las relaciones físicas entre los objetos, y quizás esa flexibilidad comportamental les haga más fácil extender los límites de su cuerpo mediante el uso de objetos. Pero, entre ser capaz de hacer algo y hacerlo hay una gran distancia. Es difícil que la selección natural pueda perfeccionar un comportamiento que solo es posible en potencia. ¿Qué se nos escapa?

Los lugares donde se encuentran estas aves tienen mucho en común. Las Tanimbar, Nueva Caledonia, Hawai y las Galápagos son todas islas tropicales remotas. Quizás entre los factores desencadenantes necesarios se encuentren: la falta de alimentos fáciles de obtener (sin pinchos, sin cáscara, sin encontrarse ocultos), la ausencia de depredadores (que favorece el juego, la tranquilidad y el tiempo necesario para experimentar), y la ausencia de competidores más especializados. En otros lugares estos nichos ecológicos están ocupados por especialistas; los pájaros carpinteros en Eurasia, América y África, el aye-aye en Madagascar y el falangero listado en Australia, por ejemplo.

Usar o no herramientas parece ser una cuestión ecológica, alcanzable por animales de habilidades cognitivas muy distantes (desde las avispas hasta nosotros), y una vez alcanzada, la selección natural acabaría favoreciendo su uso, modificando la forma del cuerpo, la percepción (ambas se evidencian en los cuervos), o la propia motivación a usarlas (como parece que ocurre entre chimpancés y bonobos). El juego, la exploración, el aprendizaje social, son características comportamentales de aves que las necesitan para sobrevivir y que se las pueden permitir.

En este planeta parece ser que usar herramientas no es indicativo de ser inteligente, pero ser inteligente sí puede ser indicativo del uso de herramientas.

Algunas referencias:

Birds have primate-like numbers of neurons in the forebrain. (2016) Olkowicz S, Kocourek M, Lučan RK, Porteš M, Fitch WT, Herculano-Houzel S, Němec P. Birds Proc Natl Acad Sci U S A. 113(26):7255-60. doi: 10.1073/pnas.1517131113

Can hook-bending be let off the hook? Bending/unbending of pliant tools by cockatoos. (2017) Laumer, I. B., Bugnyar, T., Reber, S. A., & Auersperg, A. M. I. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 284(1862), 20171026. http://doi.org/10.1098/rspb.2017.1026

Cognition without cortex. (2016) Güntürkün, O. & Bugnyar, T. Trends Cogn Sci 20(4):291-303 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2016.02.001

Extreme binocular vision and a straight bill facilitate tool use in New Caledonian crows. (2012) Troscianko J, von Bayern AM, Chappell J, Rutz C, Martin GR. Nat Commun. 3:1110. doi: 10.1038/ncomms2111

Functional morphology and integration of corvid skulls – a 3D geometric morphometric approach. (2009) Kulemeyer C, Asbahr K, Gunz P, Frahnert S, Bairlein F. Front Zool. 6:2.

Goffin’s cockatoos make the same tool type from different materials. (2016) Auersperg AM, Borasinski S, Laumer I, Kacelnik A. Biol Lett. (11). pii:20160689

Insightful problem solving and creative tool modification by captive nontool-using rooks. (2009) Bird CD, Emery NJ. Proc Natl Acad Sci U S A. 106(25):10370-5. doi:10.1073/pnas.0901008106.

Intelligence in Corvids and Apes: A Case of Convergent Evolution? (2009) Seed A, Emery N, Clayton N Ethology. 115(5):401–420 DOI:10.1111/j.1439-0310.2009.01644.x

On the brink to tool use? Object combinations during foraging in a feral Goffin’s cockatoo (Cacatua goffiniana) may result in rewarding tool innovations. (2018) Osuna-Mascaró & Auersperg. ABC 2018, 5(2):229–234 DOI: 10.26451/abc.05.02.05.2018

Rooks use stones to raise the water level to reach a floating worm. (2009) Bird CD, Emery NJ. Curr Biol. 19(16):1410-4. doi:10.1016/j.cub.2009.07.033

Shaping of hooks in New Caledonian crows. (2002) Weir AA, Chappell J, Kacelnik A. Science. 297(5583):981

Spontaneous innovation in tool manufacture and use in a Goffin’s cockatoo. (2012) Auersperg AM, Szabo B, von Bayern AM, Kacelnik A. Curr Biol. 22(21):R903-4. doi:10.1016/j.cub.2012.09.002

The mentality of crows: convergent evolution of intelligence in corvids and apes. (2004) Emery NJ, Clayton NS. Science. 306(5703):1903-7. DOI: 10.1126/science.1098410

Tool Use in Digger Wasps (Hymenoptera: Sphecinae) (1985) Psyche A Journal of Entomology 92(2-3) DOI: 10.1155/1985/73184

Tool-use by the New Caledonian crow (Corvus moneduloides). (1972) Orenstein RI. Auk 89, 674–676

Este post ha sido realizado por Antonio J. Osuna Mascaró (@Biotay) y es una colaboración de Naukas con la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU.

El artículo Sobre el origen del uso de herramientas en aves se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Las herramientas de edición genética CRISPR y los ratones avatar

- Las aves de Prometeo

- Sobre la predisposición genética a padecer enfermedades (II)

Asteon zientzia begi-bistan #208

Emakumeak zientzian

Emakumeak zientzian Hil honetan, bat egiten dute lehen emakume kosmonauta eta astronauta lehen aldiz espaziora joan zireneko urteurrenak, hala kontatzen digute Berrian. Hain zuzen, ekainak 18 zituela eman zuen pauso hori Valentina Tereshkovak eta 16an Sally Ridek. Estatubatuarrek lehen emakumezko astronauta, Ride, espaziora bidali zutenerako, baina, baziren 20 urte errusiarrek lorpen hori eskuratu zutela Tereshkovari esker.

OsasunaGaruneko hainbat asaldurak oinarri genetiko bera izan dezaketela azaltzen dute Elhuyar aldizkarian. Ikerketa batean ondorioztatu dute asaldura psikiatriko askok aldaera genetiko berak dituztela eta asaldura neurologikoak, berriz, desberdinagoak direla bai elkarrekiko eta bai asaldura psikiatrikoekiko ere, oinarri genetikoari dagokionez.

BiologiaAnimaliak geroz eta nekezago ikusten dira egunez eta errua gizakiena: ahalik eta urrunen joaten saiatzen dira baina gizakiaren eraginik gabeko eremu gutxi geratzen dira eta egoera honetan animaliek iluntasunera eta gaueko babesera jotzen dutela azaltzen digute Euskal Naturan.

Eta Juanma Gallegok ere, gai berberari heldu dio eta azaldu digu gizakien presentziak animaliak uxatzen dituela ikusi dutela, antza, animaliek gizakiari beldurra diotelako. Arriskuak ekiditeko, ugaztunek gizakiekiko kontaktua alboratzen dute. Inguruan giza jarduera dagoenean animalien gaueko jarduera, batez bestean, %20 handitu dela ikusi dute ikerketa batean.

Behintzat bi hegaztiren kasuan esnea ekoizteko ahalmena aurkitu dela jakin dugu Animalien Aferak atalari esker. Pinguino enperadorea da horietako bat eta, kasu honetan, gainera,arrak sortzen du, arra baita arrautza txitatzen gelditzen dena. Pinguinoaren hestegorriak ekoizten duen esnea, beraz, esne berezia da, baina ugaztunen esneak betetzen duen zeregin bera betetzen du. Esnea sortzen duen beste hegaztia usoa da; kasu honetan papoak sortzen du esnea eta hori dela eta, «papo-esne» esaten zaio.

KimikaZainzuriak jan osteko pixan kimikaren eta biologiaren usaina izan ditu hizpide Josu Lopez-Gazpiok. Izan ere, gernuak zainzuriak jan osteko usaina du. Erantzulea zainzurietan dagoen molekula batek sortzen du: azido asparagusikoak. Jende guztia ez da gai pixan zainzurien usaina bereizteko, baina. Usaimenarekin lotutako zenbait genetan aldaketak dituztenek ez dute azido asparagusikoaren metabolitoak usaintzeko gaitasuna.

GenetikaGenetikan jendarte alfabetatua ikustea nahiko lukeela idatzi du Koldo Garciak. Alfabetatuak gaudela azaltzen du, baina ez dugula ulertzen irakurtzen eta ikusten duguna. Analfabeto funtzionalak garela uste du: irakurtzen duguna esateko gai gara baina ez dugu barneratzen.

AstronomiaArtizarreko azalaren eta atmosferaren arteko elkarrekintza agerian jarri dutela jakin dugu Elhuyar aldizkariari esker. Atmosferan behatutako hodei egitura misteriotsu baten izaera argitu dute: egitura hori egonkor azaltzen zen azalarekiko, harrigarria dena, atmosferak superrerrotazioa duelako. Bada, planetaren topografian dago gakoa: Artizarraren gainazal harritsuan dagoen mendien eta atmosferaren arteko elkarrekintzaren ondorioz sortzen da hodei egitura egonkor hori.

———————————————————————–

Asteon zientzia begi-bistan igandeetako atala da. Astean zehar sarean zientzia euskaraz jorratu duten artikuluak biltzen ditugu. Begi-bistan duguna erreparatuz, Interneteko “zientzia” antzeman, jaso eta laburbiltzea da gure helburua.

———————————————————————–

———————————————————————–

Egileaz: Ziortza Guezuraga (@zguer) kazetaria da eta Euskampus Fundazioko Kultura Zientifikoko eta Berrikuntza Unitateko zabalkunde digitaleko teknikaria.

——————————————————————

The post Asteon zientzia begi-bistan #208 appeared first on Zientzia Kaiera.

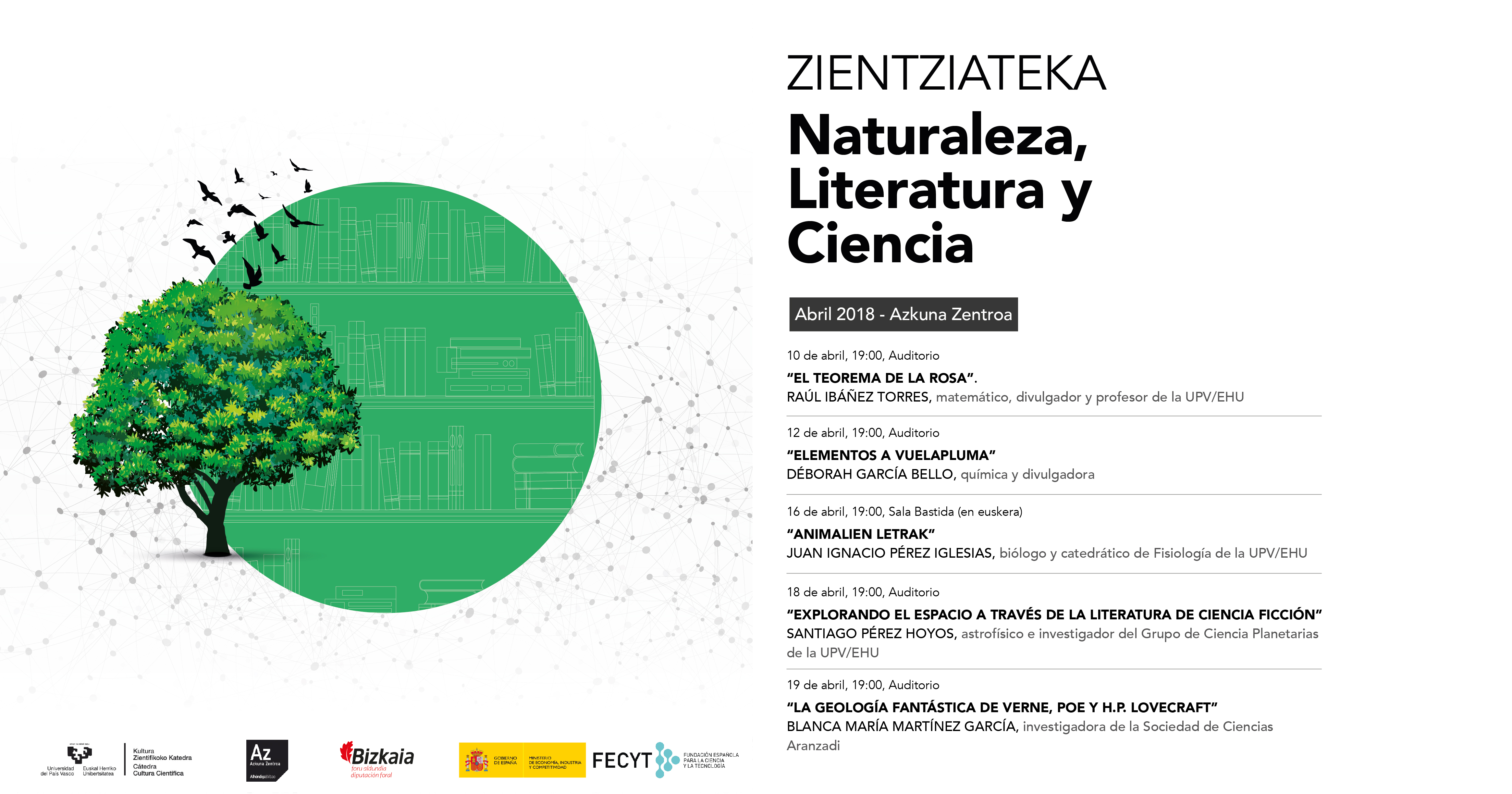

Zientziateka: Déborah García Bello – Elementos a vuelapluma

La convergencia entre las diferentes áreas de estudio ha supuesto desde siempre una herramienta maravillosa para reflejar de una forma global y fidedigna la realidad de cada tiempo. En este sentido, la conexión entre la naturaleza, la literatura y la ciencia es, quizás, una de las formas más fabulosas que tiene el ser humano para diseñar una ventana desde donde poder contemplar y enseñar el mundo desde múltiples y complementarias perspectivas.

La unión de estas tres áreas de conocimiento fue la temática principal del ciclo de conferencias “Naturaleza, Literatura y Ciencia” que albergó Azkuna Zentroa entre el 10 y el 19 de abril pasados.

En “Elementos a vuelapluma” García Bello analiza el papel protagonista que juegan la química y sus fenómenos en la literatura. La ponente invita a los asistentes a sumergirse en libros y canciones en los que la química se ha colado a vuelapluma, convirtiéndose en un poderoso elemento literario.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Zientziateka: Déborah García Bello – Elementos a vuelapluma se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Naukas Bilbao 2017 – Déborah García Bello: Saboer

- Zientziateka: Raúl Ibáñez – El teorema de la rosa

- Mestizajes: La ciencia en “La educación de Henri Adams”, por José Manuel Sánchez Ron

Ezjaintasunaren kartografia #221

Elefantearen kurbaren arabera, aberatsek aberatsago dira, muga ekonomien eta ekonomia emergenteen hazkundeak errenta baxuenak izugarri igotzea dakarte eta, bitartean, herrialde garatuetako erdi mailako klaseak geratuta daude. Ezker eta eskuin populisten igoeraren, Brexit eta Donald Trump barne, arrazoi gisa ikusten dute askok. Baina, globalizazioa benetan da berdintasun ezaren kausa? Is globalization causing inequality?

Neurogenesirik gertatzen da helduengan, bai ala ez? Ezetzaren alde egiten duen eta Nature aldizkarian argitaratu den lana dakar Rosa García-Verdugok Human adult neurogenenesis, yes or no?

Dituen ezaugarri paregabeen artean, oso malgua da grafenoa. Dispositibo elektroniko malguak eraikitzeko, baina, malgu diren isolatzaileak ere behar dira. DIPCko jendeak lehen aldiz neurtu du malgutasuna konposatu bidimentsional isolatzaile batean: silizea. The flexibility of 2D silica

–—–

Mapping Ignorance bloga lanean diharduten ikertzaileek eta hainbat arlotako profesionalek lantzen dute. Zientziaren edozein arlotako ikerketen azken emaitzen berri ematen duen gunea da. UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren eta Nazioarteko Bikaintasun Campusaren ekimena da eta bertan parte hartu nahi izanez gero, idatzi iezaguzu.

The post Ezjaintasunaren kartografia #221 appeared first on Zientzia Kaiera.

Ruido en el aprendizaje de idiomas

¿Quién no ha intentado mantener una conversación en una lengua extranjera en un bar ruidoso y se ha dado cuenta de que no comprende casi nada? Gran número de estudiantes de idiomas extranjeros han experimentado la dificultad de entender ese idioma fuera de las aulas. En la vida real, las conversaciones se suelen desarrollar en ambientes bulliciosos como bares y restaurantes, estaciones de tren o calles con tráfico, con muchas fuentes de ruido y hablantes simultáneos. En esos escenarios, a las personas que no dominan completamente un idioma les cuesta mucho más entender la lengua extranjera que su lengua materna. Esto se debe a que cuando los niños y las niñas aprenden su lengua materna lo hacen con gran variedad de hablantes y en circunstancias y ambientes muy diversos, en muchas ocasiones con ruido y otras perturbaciones, que es lo habitual en el mundo real. Con lo cual desarrollan estrategias que les permiten comprender su idioma en dichas situaciones.

Esta circunstancia llevó a plantearse al grupo de investigación de la UPV/EHU, formado por Maria Luisa García Lecumberri y Martin Cooke, que incluir ruido de fondo en el entrenamiento de sonidos extranjeros podría ser beneficioso para la comprensión de la lengua extranjera. No obstante, también cabía la posibilidad de que, dada la dificultad añadida, introducir ruido en el entrenamiento pudiera resultar contraproducente.

Sin embargo, en su estudio, despejan las dudas y demuestran que enseñar los sonidos de un idioma con ruido de fondo, por un lado, no es en absoluto perjudicial, ya que se aprenden de igual manera que en un ambiente silencioso. Y por otro lado, se logra entender mejor ese idioma en situaciones y lugares en los que hay ruido, en los que, en definitiva, transcurre el día a día de cualquier persona.

En la investigación participaron 88 personas bilingües hablantes de euskera y castellano. Sometieron a un entrenamiento en consonantes del inglés a dos grupos de personas unas con y otras sin ruido de fondo durante 10 sesiones. A lo largo de cinco semanas trabajaron con 200 ejemplos de cada consonante inglesa, más de 4.800 ítems en total. Se les comparó con dos grupos de control expuestos a vocales con y sin ruido y con un grupo de nativos ingleses.

«Los resultados demuestran que el entrenamiento con ruido es eficaz y no perjudicial. Es más, los estudiantes entrenados con ruido fueron ligeramente superiores al identificar consonantes que los entrenados en entornos silenciosos», señala Maria Luisa García Lecumberri.

Lo más notorio del estudio es lo beneficioso que resulta el entrenamiento para entender el idioma extranjero en la vida real. «Antes del mismo las personas no nativas cometían errores en casi la mitad de las consonantes presentadas en ambiente ruidoso mientras que después de entrenarles con ruido de fondo los errores se redujeron a niveles casi nativos, aproximadamente 3 errores de cada 10 consonantes». Asimismo, a la hora de percibir las consonantes en ambientes silenciosos, las personas entrenadas con ruido obtuvieron puntuaciones muy similares a las de los entrenados sin ruido y muy cercanas a las de los nativos.

«Nuestro estudio demuestra la importancia de reproducir las condiciones naturales cuando se aprende una lengua extranjera, incluyendo variedad de hablantes y ambientes con ruidos de diverso tipo, a diferencia de la enseñanza en condiciones de laboratorio asépticas», resume Martin Cooke. El siguiente paso es averiguar cómo funciona este aprendizaje en ruido. Una de las hipótesis que baraja el grupo de investigación es que la escucha de los sonidos con ruido estimula a los oyentes a centrarse, de entre los múltiples rasgos de cada sonido, en los más robustos a las perturbaciones.

Referencia:

Martin Cooke & Maria Luisa Garcia Lecumberri (2018) Effects of exposure to noise during perceptual training of non-native language sounds Journal of the Acoustical Society of America DOI: 10.1121/1.5035080

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo Ruido en el aprendizaje de idiomas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El aprendizaje del inglés es mejor si se usa para aprender otra cosa

- La enseñanza multilingüe de las lenguas

- Cómo cargar el móvil a partir del ruido magnético ambiente

Ibon Cancio: “Intersex fenomenoak feminizazioa eragiten du animalia arretan, normalean kutsaduraren eraginez” #Zientzialari (97)

Ugalketa sexualaren bidez ugaltzen diren izaki dioikoetan, hots, arrak eta emeak dauden espezieetan, genero bereizketa sexu determinazio genetikoari esker gertatzen da (gizakien kasuan x eta y kromosomak). Hala ere, ingurunean gertatzen diren aldaketek genetikoki egokitutako sexua aldatzea eragin dezakete espezie dioiko batzuetan.

Korrokoien kasuan, adibidez, bizi diren uretan dauden zenbait sustantzia kutsatzailek Intersex izeneko fenomenoa eragiten dute. Horren ondorioz, arrek, espermatozoideak ekoiztu beharrean, obozitoak ekoizten dituzte beraien barrabiletan, hau da, feminizatu egiten dira.

Baina, zer suposatzen du Intersex fenomenoak? Nolako eragina du fenomeno honek euskal kostaldean? Gai honi buruz gehiago sakontzeko UPV/EHUko Plentziako Itsas Estazioan irakasle eta ikertzaile lanetan dabilen Ibon Cancio biologoarekin elkartu gara.

‘Zientzialari‘ izeneko atal honen bitartez zientziaren oinarrizko kontzeptuak azaldu nahi ditugu euskal ikertzaileen laguntzarekin.

The post Ibon Cancio: “Intersex fenomenoak feminizazioa eragiten du animalia arretan, normalean kutsaduraren eraginez” #Zientzialari (97) appeared first on Zientzia Kaiera.

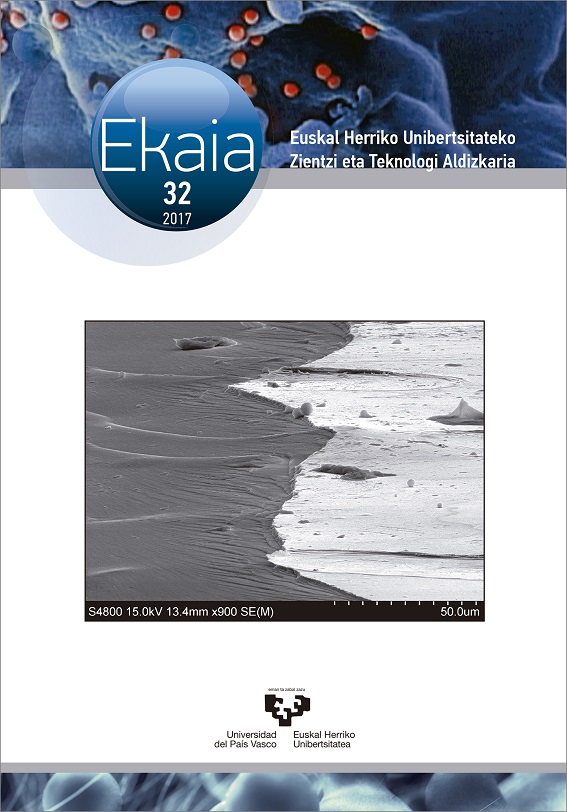

Azido hialuroniko nanogelak

Irudia: Lubrikatzaile, tanpoi osmotiko eta betegarri modura matrize extrazelularretan, ehun bitreoetan, mintz sinobialetan eta dermisean aurkitzen dago azido hialuronikoa.

Gainera, urarekin itzelezko afinitatea dauka eta horregatik hidrofilikoa dela esaten da eta hidratatzeko ahalmen handia du. Azido hialuronikoa lubrikatzaile, tanpoi osmotiko eta betegarri modura matrize extrazelularretan, ehun bitreoetan, mintz sinobialetan eta dermisean aurkitzen da. Polimero naturalen artean aplikazio gehien dituenetariko bat da, batez ere, medikuntza arloan, kosmetika arloan, dermatologian, oftalmologian, aplikazio ortopedikoetan edota minbiziaren aurkako aplikazioetan. Hala ere, nahiz eta azido hialuronikoa ezaugarri eta aplikazio oparotsuak izan, kanpoko azido hialuronikoak gorputzaren barnean berez ez du denbora asko irauten, izan ere, kateen arteko loturen apurketa ematen da eta ondorioz bere funtzioak deuseztatzen dira. Zorionez hau inolako efektu sekundariorik eman gabe gertatzen da, azido hialuronikoa biodegradagarria baita.

Gorputzean duen iraunkortasunaren arazoa konpondu nahian, azido hialuroniko molekulen arteko gurutzamendua ikertzen ari da polimero hauen gelak sintetizatuz. Bestalde, gel hauen tamaina oso txikia izateak, birus baten bezain txikiak, hau da nanometrikoak, erabilera anitza ahalbidetzen du nanogelak gorputzetik erraz adsorbitu eta garraiatu daitezkelako. Nanogelak tamaina nanometrikoa duten sare hirudimentsional modura ezagutzen dira. Sare horiek eratzeko gehien erabiltzen den metodoa gurutzamendu kimikoa da, non azido hialuronikoa agente erretikulatzaile edo gurutzatzaile batekin erreakzionarazi du. Baina, eskala nanometrikoan dauden gelak eratzeko ezinbestekoa da tamainaren kontrola edukitzea sintesi metodoan zehar. Horretarako sintesi metodoan nanoerreaktoreak eratu daitezke, horiek agregatu esferikoak izaten dira eta haien barnean azido hialuronikoa eta agente erretikulatzailea erreakzionatu ahal dute. Horrela, nanoerreaktorean, azido hialuronikoaren gurutzamendua nano eskalan burutzen da gel nanometriko hirudimentsionalak eratuz.

Nanogelak, disolbatzaile egokitan makroskopikoki disolbagarriak dirudite baina mikroskopikoki, ordea, disolbaezinak dira. Beraz, urarekin kontaktuan jartzean puzten dira haien hasierako forma galdu gabe eta disoluzioan dauden konposatuak barneratuz. Gainera, azido hialuroniko nanogelak adimenduak dira, hau da, kanpo-kinada baten aurrean, kasu honetan pHa, nanogelen propietate fisiko-kimikoak, hala nola beraien puzteko gaitasuna, aldatzen dira. Honen argitan azido hialuroniko nanogelak sendagai garraiatzaile modura erabiltzen hasi dira askapen kontrolatutako dosifikaziorako. Egia esan, farmakoen dosifikaziorako baliogarriak diren sistema berrien garapena zientziaren erronka nagusia bilakatu da ohiko bideek hainbat muga dituztelako, hala nola, egonkortasun eza, plasmako mailen gorabeherak, edo intolerantzia. Gainera, azido hialuronikoa kanpo kinada bati erantzuteko gai denez, gaixotasun edota ehun motaren araberako farmakoen dosifikazio espezifikoa eta lokalizaturako aukera berriak eskaintzen ditu.

Lan honetan azido hialuroniko eta bere nanogelen sintesi metodoak, ezugarriak eta erabilerak laburki deskribatuko dira, nanogel hauen potentziala biomedikuntzaren arloan jakinarazteko asmotan.

- Aldizkaria: Ekaia

- Zenbakia: Ekaia 32

- Artikuluaren izena: Azido hialuroniko nanogelak

- Laburpena: Azido hialuronikoa (AH) izaki bizidun guztien zelulaz kanpoko matrizean (ECM) aurkitzen den polisakarido lineala da. Naturan dauden polimeroen artean aplikazio gehien dituena da. Biobateragarria, ez-zitotoxikoa eta biodegradagarria den makromolekula honek eskala nanometrikoan sintetizatzen denean, ezaugarri ezin hobeak aurkezten dituzten nanogelak garatzeko aukera paregabea eskaintzen du. Lan honetan azido hialuronikoaren eta bere nanogelen sintesi-metodoak, ezaugarriak eta erabilerak laburki deskribatuko dira, nanogel hauen potentziala biomedikuntzaren arloan jakinarazteko asmotan.

- Egileak: Sheila Maiz Fernández eta Leyre Pérez Álvarez

- Argitaletxea: UPV/EHUko argitalpen zerbitzua

- ISSN: 0214-9001

- Orrialdeak: 137-150

- DOI: 10.1387/ekaia.17857

—————————————————–

Egileez:

- Sheila Maiz Fernández eta Leyre Pérez Álvarez UPV/EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultateko Kimika Fisikoa Sailekoak dira.

————————————————–

Ekaia aldizkariarekin lankidetzan egindako atala.

The post Azido hialuroniko nanogelak appeared first on Zientzia Kaiera.

El robado prestigio de la ciencia

El Instituto Nacional de la Salud estadounidense acaba de cancelar un gran proyecto de investigación, una de esas cooperaciones público/privadas que a los políticos les encantan. Se trata del llamado MACH15 que pretendía determinar mediante un estudio a largo plazo si la ingesta de moderadas cantidades de alcohol puede ser beneficiosa para la salud, y que iba a ser financiado por contribuciones de hasta 100 millones de dólares de la industria de las bebidas alcohólicas. Tras denuncias en la prensa sobre comportamientos sospechosos y la apertura de dos investigaciones internas el INS ha decidido que el modo como se ha solicitado el dinero y se proponía repartirlo era incompatibles con sus normas internas de conflicto de intereses y habrían descalificado cualquier resultado. MACH15 ha sido así cancelado, y para bien.

No es el único caso de excesiva proximidad entre intereses económicos e investigaciones científicas; las redes están llenas de airadas acusaciones sobre estudios financiados por empresas privadas que demasiado a menudo tienden a respaldar conclusiones que favorecen a quienes los pagan. Las universidades e instituciones de investigación han incorporado a sus normas internas reglas para evitar este tipo de problemas, y de vez en cuando ocurre un caso como el del MACH15 y un estudio se cancela. Y así es como debe ser: no es de recibo que el conocimiento de la Humanidad se retuerza en favor de los intereses económicos de algunos, de modo que es necesario poner cortapisas a este tipo de comportamientos. Como por ejemplo la financiación pública de la investigación, que sortea el problema de raíz.

Pero no hablamos de las necesarias precauciones que hay que instalar para evitar el sesgo de los resultados científicos en favor del dinero, sino del innegable y continuo empeño tanto de empresas como de actores interesados (como las pseudociencias) por investirse del mando de la ciencia sea como sea. Los vendedores de toda laya anhelan disponer del respaldo de datos, batas blancas, laboratorios y gráficos coloreados para los anuncios de sus productos. Están dispuestos a llegar a cualquier tipo de arreglo, más o menos legal, más o menos ético, con tal de darle una buena capa de investigación científica a lo que venden. Sean los datos reales o no. Y esto nos dice algo importante: la ciencia tiene prestigio real, un prestigio ganado a pulso y por buenas razones en la sociedad.

Un prestigio que intentan robar quienes financian estudios para que respalden sus productos, o quienes llenan sus anuncios de batas bancas y coloridos líquidos en tubos y matraces.

La ciencia vende porque la gente cree en la ciencia, incluso cuando no la entiende; porque los avances basados en la investigación han mejorado de forma espectacular la vida de las personas y la gente lo sabe. Si los intereses económicos son capaces de llegar a extremos como gastar dinero en fabricar datos a medida que les favorezcan es porque saben que la apariencia de ciencia le dará respaldo a sus productos y beneficios a sus cuentas. Lo que hacen es apropiarse del prestigio ajeno, duramente ganado, para engordar sus propias arcas; un engaño y un robo. El prestigio, empero, es real, y merecido, y hay que defenderlo de los abusos.

Sobre el autor: José Cervera (@Retiario) es periodista especializado en ciencia y tecnología y da clases de periodismo digital.

El artículo El robado prestigio de la ciencia se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Hegaztien esnea

———————————————————————————————————–

Ugaztunon ezaugarri behinenetako bat, esnea ekoizteko ahalmena da. Balio handiko ezaugarri fisiologikoa da, kumeak elikatzea ez baita geratzen egunez eguneko janari-eskuragarritasunaren menpe.

Irudia: Bi hegaztiren kasuan aurkitu da esnea ekoizteko ahalmena eta pinguino enperadorea da hegazti horietako bat. Kasu honetan, baina, arrak sortzen du esnea. (Irudia: Sheilapic76).

Naturan, elikagai-gertutasuna aldakorra izan daiteke sasoi emankorretan ere. Hori dela eta, esnerik ekoizten ez duten animaliak aldagarritasun horren menpe daude kumeak elikatzeko orduan. Izan ere, janaririk gabeko aldiak luzeegiak izan daitezke zenbait kasutan. Jakina, irentsitako eta xurgatutako energia eta elikagaietatik dator esnea, baina baita lehendik pilaturiko erreserbetatik. Hortaz, gerta daitezkeen janari-gertutasunaren aldaketak nolabait leuntzea ahalbidetzen du esneak, eta hori, bistan da, ona da kumearen biziraupen-probabilitaterako.

Ugaztunak ez dira, baina, esnea ekoizten duten animalia bakarrak. Bi hegaztiren kasuan behintzat esnea ekoizteko ahalmena aurkitu da. Pinguino enperadorea da hegazti horietako bat. Gogora ekarri behar dugu beste atal batean pinguino enperadoreari buruz azaldu genuena: pinguino arrak arrautza txitatzen oso denbora luzea ematen du, emea, papoa beterik, itsasotik itzuli arte. Pinguino arrarentzat oso aldi gogorra da txitaldia, baraurik eta tenperatura hotzenen menpe egon behar baitu.

Emearentzat ere, abentura ez da nolanahikoa; itsasoraino joan behar du, itsasoan ahal duen guztia jan, eta gero arrarengana itzuli. Gogorra da bidaia eta, gainera, atzeratu egin daiteke zenbait kasutan. Bada, estualdietarako irtenbiderik ez balego, erabateko ondorioak izango lituzke atzerapenak. Txita arrautzatik irten ondoren pinguino emea beranduegi heltzen bada, txita hil egin daiteke, janari faltan. Hori horrela, garrantzi handikoa da egoera horretarako irtenbide bat izatea eta, kasu honetan, esnea da irtenbidea. Baina esnea, oraingo honetan, arrak sortzen du, arra baita arrautza txitatzen gelditzen dena. Pinguinoaren hestegorriak ekoizten duen esnea, beraz, esne berezia da, baina ugaztunen esneak betetzen duen zeregin bera betetzen du.

Pinguinoak ez dira, hala ere, esne mota hori sor dezaketen hegazti bakarrak: usoek ere egiten dute. Usoen kasuan, papoak sortzen du esnea eta hori dela eta, «papo-esne» esaten zaio. Usoen esnearen konposizioa eta ugaztunenarena, gainera, antzekoak dira. Bukatzeko, hona beste kontu bitxi bat: ugaztunen hormona berak eragiten du esnea ekoizten hastea, prolaktinak, alegia.

—————————————————–

Egileez: Juan Ignacio Pérez Iglesias (@Uhandrea) eta Miren Bego Urrutia Biologian doktoreak dira eta UPV/EHUko Animalien Fisiologiako irakasleak.

—————————————————–

Artikulua UPV/EHUren ZIO (Zientzia irakurle ororentzat) bildumako Animalien aferak liburutik jaso du.

The post Hegaztien esnea appeared first on Zientzia Kaiera.

Los 880 cuadrados mágicos de orden 4 de Frénicle

Bernard Frénicle de Bessy (¿1605?-1675) fue un matemático francés, uno de los miembros fundadores (en el área de geometría) de la Académie royale des sciences, creada en 1666, durante el reinado de Luis XIV,bajo el patrocinio de su primer ministro Jean-Baptiste Colbert.

El ministro Jean-Baptiste Colbert presentando a los miembros fundadores de la “Académie royale des sciences” a Luis XIV. Siendo Bernard Frénicle de Bessy uno de los fundadores será probablemente una de las personas situadas a la izquierda del lienzo. El cuadro (¿1675-1680?) es de Henri Testelin. Fuente: Wikimedia Commons.

Frénicle se interesó por la astronomía y la mecánica, pero es sobre todo conocido por sus trabajos en teoría de números y combinatoria.

Como recordaba Raúl Ibáñez en Las matemáticas del taxi, el famoso número de Hardy-Ramanujan –el menor número natural que puede expresarse como la suma de dos cubos positivos y de dos formas diferentes– fue introducido por Frénicle en 1657.

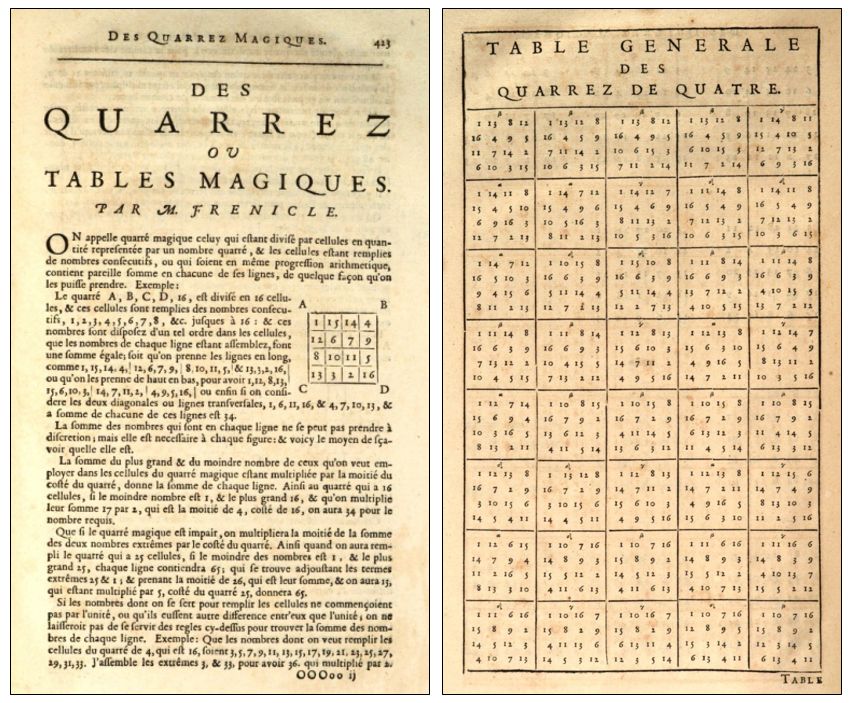

Frénicle describió los cuadrados mágicos (serie de números enteros situados en una matriz de tal forma que la suma de los números por columnas, filas y diagonales principales sea la misma) de orden 4 en Des quarrez ou tables magiques, publicado a título póstumo en 1693. Allí describió los 880 cuadrados mágicos “esencialmente diferentes” (obvió los obtenidos al permutar o se trasponer filas o columnas en esa larga lista) de orden 4.

Primera página de “Des quarrez ou tables magiques” y primera página de “Table générale des quarrez de quatre”. Extraídas de “Divers ouvrages de mathematique et de physique” (páginas 423 y 484). Fuente: Google Books.

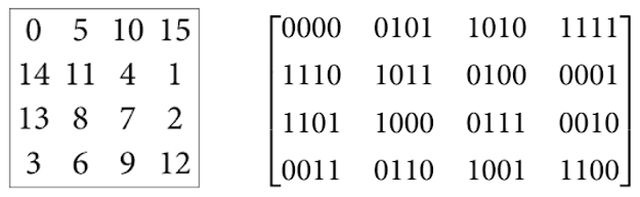

Los cuadrados mágicos de orden 4 descritos por Frénicle –formados por números que van desde el 1 al 16– poseen una curiosa propiedad: si a cada número de cada casilla del cuadrado se le resta 1, obtenemos un cuadrado mágico con números que van del 0 al 15. En este nuevo cuadrado, cada una de las filas y columnas tiene una suma de nim igual a 0. ¿Y qué es la suma de nim? Lo explicaremos con un ejemplo. Debajo aparece un cuadrado de Frénicle (con números del 0 al 15) y junto a él la matriz de esos números escritos en base 2.

Sumar los dígitos de las filas de la matriz en base 2 ‘a la nim’, supone decidir que 1+1=0 y no se tiene en cuenta ‘la llevada’. Así, tenemos:

0000 + 0101 + 1010 + 1111 = 0000,

1110 + 1011 + 0100 + 0001 = 0000,

1101 + 1000 + 0111 + 0010 = 0000, y

0011 + 0110 + 1001 + 1100 = 0000.

Del mismo modo, si se suman ‘a la nim’ las columnas, queda:

0000 + 1110 + 1101+ 0011 = 0000,

0101 + 1011 + 1000 + 0110 = 0000,

1010 + 0100 + 0111 + 1001 = 0000, y

1111 + 0001 + 0010 + 1100 = 0000.

¡Curiosa propiedad!

Por cierto, lleva el nombre de este matemático la forma estándar de Frénicle de un cuadrado mágico. Recordemos que un cuadrado mágico está en forma estándar de Frénicle si cumplen las dos condiciones siguientes:

- el elemento situado en la posición (1,1) –la esquina superior izquierda– es el menor de los cuatro elementos de ángulo, y

- el elemento situado en la posición (1,2) –a la derecha de la esquina superior izquierda– es menor que el elemento situado en la posición (2,1) –bajo la esquina superior izquierda–.

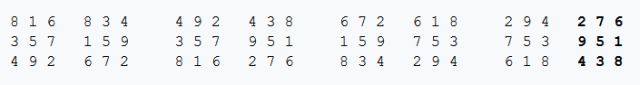

Esta forma estándar se ideó ya que, como hemos comentado arriba, un cuadrado mágico es “esencialmente el mismo” si se permutan o se trasponen sus filas o columnas. Existen ocho cuadrados mágicos que comparten una misma forma estándar. Por ejemplo, los ocho que aparecen debajo, siendo el último el que está en forma estándar de Frénicle.

Ocho cuadrados «esencialmente iguales».

Visto en The Nimm0 Property, Futility Closet, 14 junio 2018

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad.

El artículo Los 880 cuadrados mágicos de orden 4 de Frénicle se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Habibi y los cuadrados mágicos II

- The grid (Habibi y los cuadrados mágicos: un estrambote)

- Habibi y los cuadrados mágicos III

Iluntasuna da, gero eta gehiago, animalien ‘territorio libre’ bakarra

Landa eremuan gauez autoa gidatu duen edozeinek ondo baino hobeto daki: ordu txikietan tentuz ibili beharra dago. Edozein momentuan atera baitaiteke errepide erdira animalia bat. Basurdea, azeria edo azkonarra izan liteke. Istripurik ez bada, sentsazio zirraragarria da zuzenean ikustea basapiztien munduak gizakiaren munduarekin bat egiten duen aldiune azkar hori.

1. irudia: Ugaztunek gizakiarengandik aldendu nahi dute, baina “espazioan” hori egitea gero eta zailagoa dute. “Denboran” alde egin behar dute, beraz. (Argazkia: Ray Hennessy / Unsplash)

Ez da kasualitatea. Aspalditik ikasi dugu ugaztun asko gauean aritzen direla hoberen. Iluntasunean bilatzen dute babesa harrapakariengandik. Dinosauroak desagertu zirenetik, hori izan omen da, hain zuzen, haien arrasta ebolutiboaren giltzarrietako bat. Guztiak ez dira, ordea, “gautxoriak”. Asko eta asko egunez aritzen dira.

Baina badirudi batez ere egunez aritzen diren animaliak aterpe horren bila gero eta gehiago ari direla, eta atzean zio naturalik ez dago. Hobeto esanda, zio naturala egon badago, gizakia ere ekosistemaren barruan dagoen aldagaia baita. Baina, onerako ala txarrerako, planeta osoa behin betiko aldatu duen eragilea da gizakia. Kasu honetan, gizakia da “zioa”.

Hori erakusten du, bederen, Science aldizkarian argitaratu berri den ikerketa batek. Ugaztunen ibilbidea jarraitu dute bertan, eta ondorioztatu dute animaliek gero eta jarduera gehiago egiten dutela gauez, antza, gizakiarekin topo egitea zailagoa baita halako orduetan.

Ikerketa zehatza baino, meta-analisia da aurkeztu dutena: orotara, ikertzaileek mundu osoko 62 ugaztun espezieren inguruan egin diren 76 azterketa berrikusi dituzte. Beraz, animaliak jarraitu baino, beste hainbat zientzialariek egindako lana jarraitu dute. Ondo eginda egonez gero, halako ikerketek ikusmira zabalagoa eskaintzen dute, arlo batean egiten den zientziaren adierazgarri baita.

Berrikusitako azterketa horietan, animaliei jarraipena egiteko GPS bidezko jarraipen gailuak eta mugimendua dagoenean automatikoki abiarazten diren kamerak baliatu dituzte. Gailu horiei esker, zientzialariak gai izan dira espezie bakoitzak gauez izan duen jarduera neurtzeko eta alderatzeko. Baina betidanik naturalistek erabili izan dituzten zuzenezko behaketak ere baliatu dituzte.

Datuak ere giza jarduerarekin alderatu dituzte, hala nola sasoi bakoitzean dagoen ehiza, inguruan dauden mendizaleak edota eremuan egiten den nekazaritza jarduera. Gizakien presentziak animaliak uxatzen dituela ikusi dute, antza, animaliek gizakiari beldurra diotelako. Arriskuak ekiditeko, ugaztunek gizakiekiko kontaktua alboratzen dute. Batez ere gizakirik gabeko eremuetan bilatu dute aterpea, baina eremu horiek ere gero eta urriagoak dira. Gizakiak lurreko eremuen %75 bere gain hartu dituela kalkulatzen dute adituek. Horregatik, eta “espazioan” alde egitea gero eta zailagoa zaienez, “denboran” alde egin behar izaten dute: gauean, hain zuzen.

2. irudia: Animalia batzuk gizakiaz profitatzeko gai dira, baina batez ere gauez egiten dute. Irudian, basurde talde bat (Sus scrofa) Bartzelonan, zaborren inguruan janaria bilatzen. (Argazkia: Laurent Geslin)

Behin datu guztiak begiztatuta, ikertzaileek ondorioztatu dute inguruan giza jarduera dagoenean animalien gaueko jarduera, batez bestean, %20 handitu dela. Ohituren aldaketa horrek animalen fisiologian eragin dezakeela ohartarazi dute, eta demografian zein kate ekologikoetan ere ondorioak izan daitezkeela erantsi dute. Modu honetan laburbildu dute arazoa ikerketa artikuluan: “Harrapakari-harrapakin sistema naturaletan gertatu ohi den moduan, arriskuak ekiditeko joera horrek hilgarri ez diren baina garrantzitsuak diren ondorioak izan ditzake animalien fisiologian eta gaitasun biologikoan; horrek demografiari eragiten dio, eta jauzi trofikoak aktibatzen ditu”.

Aferaren alde positiboa aurkitu aldera, planteatu dute gauez ibiltzeak animaliei aukera emango diela gizakiekin elkarrekin bizitzeko. Halere, arriskuak kontuan hartzekoak dira. Horregatik, kontserbazioa sustatzeko egiten diren plangintzetan ondorio hauek kontuan hartzeko beharra babestu dute. Izan ere, orain plangintza horietako askok arlo “espaziala” besterik ez dute lantzen, “denborari” dagokion arloa kontuan hartu gabe.

Ikerketa artikuluarekin batera argitaratu duten iruzkin batean, Radboud Unibertsitateko (Herbehereak) ikertzaile Ana Benitez-Lopezek ikerketaren originaltasuna azpimarratu du. “Denbora luzez, gizakiek animalietan eragindako espazio aldaketak aztertu dituzte ikertzaileek, baina animalien jardueran dauden denbora aldaketei arreta gutxiago eskaini zaie”.

Datuetako batzuk bereziki azpimarratu ditu Benitez-Lopezek. “Gizakien eraginari aurre egiteko ugaztunengan identifikatu dituzten 141 erantzunen %83 gautartasunaren handitzeari lotuta daude”. Joera hau bereziki ugaztun handiengan zabalagoa izan dela dio, animalia handiek dutelako ehizatuak izateko arrisku handiagoa, eta, hortaz, “alde egiteko” premia biziagoa.

Joera hori, hala ere, mantentzen da mota askotako ugaztunetan: txikienetatik hasita eta handienetara, eta berdin ematen da belarjaleetan zein haragijaleetan. Gainera, animaliei berdin zaie gizakiaren presentzia zuzenezko arrisku bat suposatzea hala ez: jarduera edozein izanda ere, animaliek gizakia uxatzen dute.

Erreferentzia bibliografikoa:

Gaynor K. M. et al. The influence of human disturbance on wildlife nocturnality, Science (2018), Vol 360, issue 6394, pp. 1232-1235. DOI: 10.1126/science.aar7121

———————————————————————————-

Egileaz: Juanma Gallego (@juanmagallego) zientzia kazetaria da.

———————————————————————————-

The post Iluntasuna da, gero eta gehiago, animalien ‘territorio libre’ bakarra appeared first on Zientzia Kaiera.

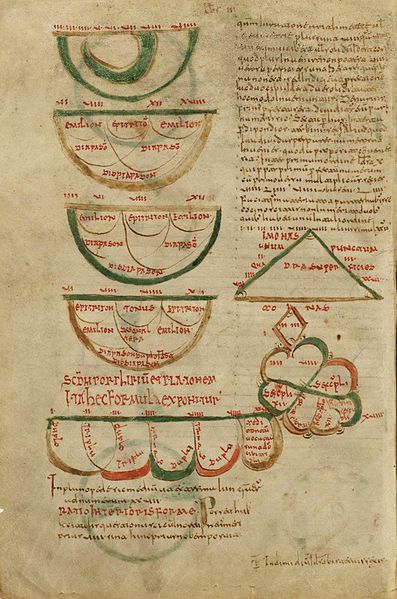

Cristalografía (1): Protociencia, del “Homo erectus” a Linneo

De pocas ciencias puede afirmarse que tienen un origen anterior incluso a la propia especie humana. Y es que la fascinación que ejercen los cristales llevó a antecesores del Homo sapiens a recogerlos, conservarlos y usarlos como herramientas. Este es el caso de los cristales de cuarzo encontrados entre huesos de Homo erectus pekinensis de entre 250.000 y 700.000 años de antigüedad y herramientas de piedra excavados en la cueva de Zhoukoudian (China). Es llamativo, sin embargo, que algunos de estos cristales no muestran signos de haber sido usados y podrían haber tenido alguna otra función, posiblemente decorativa o ceremonial. Lo mismo ocurre con los seis cristales de cuarzo no utilitarios encontrados en Singi Talav (cerca de Didwana, en el desierto de Thar, Rajastán, India) encontrados en una capa arqueológica ocupada por Homo erectus hace entre 150.000 y 300.000 años.

Es comprensible que la belleza de algunos especímenes minerales cristalinos atrajesen la atención de nuestros antepasados y, por esta sola razón, fuesen recogidos como objetos preciosos. De aquí a que adquieran valor más allá del utilitario había un paso; hay constancia de uso ornamental por los antiguos sumerios, egipcios, chinos y mayas. El siguiente, paso, el mágico/religioso fue casi contemporáneo y se ve reflejado incluso en los libros sagrados. Efectivamente, sólo el Antiguo Testamento, por ejemplo, recoge 23 minerales de uso ornamental/litúrgico:

Lo guarnecerás de piedras preciosas, dispuestas en cuatro hileras: en la primera habrá un jaspe rojo, un topacio y una esmeralda; en la segunda, un rubí, un zafiro y un diamante; en la tercera, un ágata, una cornalina y una amatista; y en la cuarta, un crisólito, un lapislázuli y un jaspe verde. Todas ellas estarán engarzadas en oro. Éxodo, 28: 17-20 (se repite en Éxodo, 39: 10-13)

Estabas en Edén, el Jardín de Dios, recubierto de piedras preciosas de todas las especies: sardo, malaquita y diamante, crisólito, ónix y jaspe, zafiro, topacio y esmeralda. Llevabas adornos labrados en oro y encajes preparados para ti el día en que fuiste creado. Ezequiel, 28:13

[..] porque Jerusalén será reconstruida, y también su Templo por todos los siglos! ¡Feliz de mí, si queda alguien de mi descendencia para ver tu gloria y celebrar al Rey del cielo! Las puertas de Jerusalén serán hechas de zafiro y esmeralda, y todos sus muros, de piedras preciosas; las torres de Jerusalén serán construidas de oro, y sus baluartes, de oro puro. Las calles de Jerusalén serán pavimentadas de rubíes y de piedras de Ofir; Tobías, 13:17

La palabra cristal viene del griego clásico κρύσταλλος (crústallos), que denominaba tanto a los témpanos de hielo como al cristal de roca (cuarzo) y, por extensión a cualquier sólido transparente, y ésta de κρύος (crúos), escarcha. Los griegos creían que el cristal de roca era hielo muy congelado, algo que debería parecerle absurdo a cualquiera que lo tocase y se diese cuenta de que no estaba frío. Pero el conocimiento antiguo era poco experimental y esta creencia se mantuvo durante toda la Edad Antigua, la Edad Media y el Renacimiento. La prueba que se daba era que se decía que existían pequeñas gotitas de agua dentro de los trozos de cristal de roca. Esta invención era un lugar tan común, que hasta los poetas como Claudius Claudianus le dedicaban sentidos epigramas.

Otro ejemplo de las consecuencias de la repetición y comentario de textos anteriores y la falta de interés por el experimento entre filósofos y escolásticos es que Caius Plinius Secundus (conocido como Plinio el Viejo), del que hablaremos algo más en un momento, afirmaba que existían montañas de imanes en las que una persona que llevase botas con clavos de hierro se quedaba atascada y, también otras, de imanes invertidos que repelían el hierro y donde una persona con esas botas no podía pisar. Además menciona que un imán pierde sus propiedades si se le frota con ajo. Este “hecho” se creyó a pies juntillas hasta finales del siglo XVI, más de 1.500 años después de Plinio, cuando a William Gilbert se le ocurrió hacer el experimento e informar de ello en De magnete, magneticisque corporibus, et de magno magnete tellure (Sobre los imanes, los cuerpos magnéticos y el gran imán terrestre) en 1600.

No es de extrañar, pues, que los conceptos de cristal y mineral fuesen bastante vagos antes de 1.500 y que las fuentes que los mencionan sean muy escasas. Notaremos algunas de las importantes.

En la obra maestra de Titus Lucrecius Carus, De rerum natura (publicada en el siglo I a.e.c.), presenta los principios del atomismo yaparecen listados algunos sólidos ordenados según su dureza: diamante, cuarzo (corindón), hierro, bronce y, lo que es más interesante, liga sus propiedades a su composición atómica.

Lucrecio también propuso, en el libro II de De rerum natura aunque fuese muy esquemáticamente, un mecanismo para el crecimiento de los cristales, aunque no los mencionase explícitamente: los cuerpos crecen cuando muchos átomos se adhieren a ellos y se reducen cuando los átomos se separan de ellos.

Cuál es el movimiento con que engendran y a los cuerpos destruyen los principios de la materia, y cuál es el impulso y cuál la rapidez que hace que vuelen por el espacio inmenso sin descanso. Porque seguramente la materia no es una masa inmóvil, pues que vemos disminuirse un cuerpo, y de continuo manando, se consumen a la larga y el tiempo nos los roba de la vista; se conserva sin pérdidas la suma: empobreciendo un cuerpo, los principios van a enriquecer otro, y envejecen los unos para que otros reflorezcan; ni en un sitio se paran; de este modo el universo se renueva siempre […] Traducción de José Marchena

Plinio, a pesar de lo que decíamos más arriba, ofreció algunos atisbos de proto-cristalografía y proto-mineralogía en su obra más importante Naturalis historia (publicada poco antes del año 77 e.c.). Plinio aparece fascinado por las caras perfectamente planas y lisas del cuarzo y describe cuatro piedras preciosas cuyos cristales se encuentran habitualmente en la naturaleza: el cuarzo (crystallus), la piedra-arcoiris (iris, lo más seguro cuarzo con impurezas), el diamante (adamas) y el berilo (smaragdus, del griego σμάραγδος , “gema verde”; la esmeralda, un berilo verde, deriva su nombre de aquí). Los cristales se describen como “hexagonales” (sexangula figura) y “hexaédricos” (sexangulus laterbius) pero no existe nombre ni concepto de cristal.

Otra referencia interesante de Plinio está en la descripción de las ventanas e invernaderos de las casas ricas de Roma, cubiertas por cristales de lapis specularis, una forma deshidratada del sulfato de calcio (yeso), debido a su transparencia (estrictamente hablando es translúcido), tamaño (hasta un metro) y planaridad.

La información mineralógica contenida en la Naturalis historia de Plinio fue preservada y mejorada algo en libro XVI “de piedras y metales” de las Etimologiae (publicadas alrededor de 630) de Isidoro de Sevilla. Y también se encuentra recogida en el Lapidario (publicado alrededor de 1250), tratado fundamentalmente astrológico mandado escribir por Alfonso X de Castilla. Y poco más hasta mediados del siglo XVI.

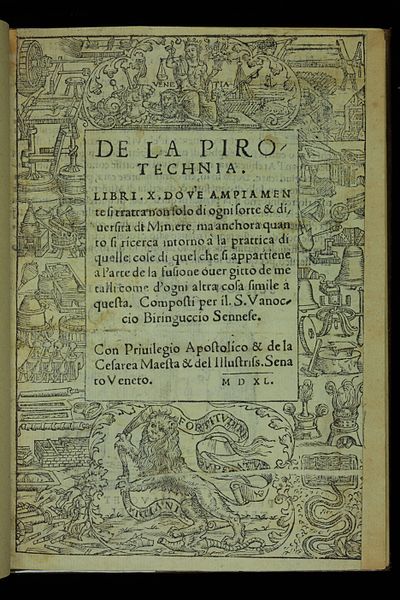

Efectivamente, las mayores contribuciones a la cristalografía desde Plinio aparecen casi simultáneamente en términos históricos: nos referimos a la De la pirotechnia de Vannoccio Biringuccio de 1540 y a De re metallica de Georg Pawer (más conocido por su nombre latinizado Georgius Agricola), publicada en 1556.

Biringuccio aporta descripciones precisas de muchos cristales en De la pirotechnia, además de constatar la habitual fascinación con su perfección. Así los cristales de alumbre son “gruesos cuadrados con bellas esquinas que parecen grandes diamantes”, y los de pirita son “pequeños cubos […] tan bien cuadrados que ningún dibujante podría dibujar sus esquinas con mayor precisión o mejor con cualquier tipo de instrumento”. También da detalles de cómo la cristalización puede usarse para la purificación de menas minerales, como el vitriolo verde (FeSO4·nH2O) y el alumbre.

Sin embargo, incluso este inteligente observador de la naturaleza y amante de la tecnología, que critica a los “alquimistas” y otros “filósofos” que escriben a partir de libros en vez de la experiencia, no puede sustraerse a la tentación al hablar de las piedras preciosas, a las que atribuye propiedades fantásticas. Entre estas propiedades está que el rubí neutraliza los venenos y purifica “el aire corrompido por un vapor pestilente”, que los diamantes se vuelven quebradizos si se manchan con sangre de cabrito o que las esmeraldas se encuentran en los nidos de los grifos y previenen la epilepsia, pero que “se rompen en muchos lugares si se lleva durante el coito”.

De forma análoga, Agricola, cuyo texto, por lo demás muy cuidadoso en las cuestiones técnicas, e influyente hasta bien entrado el siglo XVII, mantiene muchas de las viejas creencias heredadas, como la capacidad del ajo de desmagnetizar la magnetita.

Aunque pueda extrañar a alguno, está breve exposición de la cristalografía como protociencia no quedaría completa si no mencionásemos al que es considerado, por lo demás, un científico de pleno derecho, uno de los padres de la biología, Carl Nilsson Linnæus. Al leer lo que sigue consideremos que Linneo fue contemporáneo (finales del XVIII), nada menos, que de Jean-Baptiste Romé de l’Isle, uno de los padres de la cristalografía moderna.

Linneo, al igual que hizo con las plantas y los animales, dividió los minerales en su obra maestra, Systema naturae, en clases, órdenes, familias y géneros, y a cada mineral le dio dos nombres, análogamente a lo que hoy llamamos comúnmente nombre científico (taxones) de plantas y animales. En este sistema existían tres clases de minerales: Petrae (rocas), Minerae (menas) y Fossilia (excavados). La mayoría de los materiales macrocristalinos los clasificó como Minerae, y éstos los dividió en Salia (sales, la mayoría de cristales transparentes), Sulphura (azufres, incluyendo el ámbar, los aceites y los sulfuros) y Mercuralia (mercúricos, los metales). La clasificación de Linneo no tenía en cuenta ni la composición química ni las reglas cristalográficas ya conocidas en la época. Además Linneo aún reflejaba en su obra la idea de John Duns Scotus de que los cristales están vivos ya que, al igual que las plantas, crecen a partir de una semilla, y mueren cuando se disuelven o funden.

De hecho, Systema naturae podría considerarse una pura curiosidad histórica protocristalográfica más, si no fuese por un hecho fortuito. Fue el libro que despertó el interés por la mineralogía en René Just Haüy; y de los resultados de ese interés hablaremos extensamente en su momento.

Referencias generales sobre historia de la cristalografía:

[1] Wikipedia (enlazada en el texto)

[3] Molčanov K. & Stilinović V. (2013). Chemical Crystallography before X-ray Diffraction., Angewandte Chemie (International ed. in English), PMID: 24065378

[4] Lalena J.N. (2006). From quartz to quasicrystals: probing nature’s geometric patterns in crystalline substances, Crystallography Reviews, 12 (2) 125-180. DOI: 10.1080/08893110600838528

[5] Kubbinga H. (2012). Crystallography from Haüy to Laue: controversies on the molecular and atomistic nature of solids, Zeitschrift für Kristallographie, 227 (1) 1-26. DOI: 10.1524/zkri.2012.1459

[6] Schwarzenbach D. (2012). The success story of crystallography, Zeitschrift für Kristallographie, 227 (1) 52-62. DOI: 10.1524/zkri.2012.1453

Este texto es una revisión del publicado en Experientia docet el 15 de noviembre de 2013

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Cristalografía (1): Protociencia, del “Homo erectus” a Linneo se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Esa pesadilla científica llamada mineralogía

- Clasificación y origen, los dos problemas de la mineralogía

- Montañeros, espeleólogos y mineros

Zainzuriak jan osteko pixaren kimika

1. irudia: Zainzuriak jan ondoren gernuak usain bereizgarria du azido asparagusikoa metabolitzatzearen ondorioz agertzen diren hondakin-produktuengatik. (Argazkia: Sarah_Loetscher – domeinu publikoko irudia. Iturria: pixabay.com)

Agian zu ez zara gai pixaren usain berezi hori antzemateko -genetika kontua-, baina, zure gernuak zainzuriak jan osteko usaina du. Kasu horretan, usain hori detektatzeko gai den boluntarioren bat aurkitu beharko duzu etxean egindako esperimentuaren datuak jasotzeko. Hurrengo bazkariko entsaladan zainzuriak badaude, zientziarekin lotutako hizketagaia izango duzu, zainzuriak jan osteko pixan kimikaren eta biologiaren usaina hartuko duzu eta.

Oro har, zainzuriak jan eta 15 bat minutu pasatzen direnean, organismoa hondakin-produktuak kanporatzen hasten da. Pixa egitean gernuak duen usain desberdin eta bereizgarri hori metabolismoaren ondorioz agertzen diren hondakinei zor diegu. Usainaren erantzulea zainzurietan dagoen molekula batek sortzen du, azido asparagusikoak. Azido asparagusikoak sufrea du eta metabolizatzen dugunean hainbat hondakin lurrunkorretan bihurtzen da, besteak beste, metanotiola, dimetilsulfoxidoa, dimetilsulfuroa, dimetildisulfuroa eta dimetilsulfona. Metabolito horiek dira, hain zuzen ere, gernuari usain bereizgarria ematen diotenak. Bide batez, substantzia horiek mofetaren jariakinetan ere aurkitzen direla esan behar da.

Gakoa, genetikanGuztiok ez gara gai pixan zainzurien usaina bereizteko. Usaimenarekin lotutako zenbait genetan aldaketak dituztenek ez dute azido asparagusikoaren metabolitoak usaintzeko gaitasuna. Hori argitzeko helburuarekin, Sarah Markt eta bere lankideek ikertu zuten zainzurien pixaren usainaren genetika 2016an. Ikerketan 6.909 gizon eta emakume aukeratu zituzten eta ikusi zuten %40a bakarrik zela gai zainzuriak gernuan detektatzeko. Gaitasun hori partehartzaileen ezaugarri genetikoekin alderatu zuten eta ikusi zuten usaimenarekin lotutako geneetan 871 aldakuntza zeudela zainzurien pixa usaintzeko gaitasunarekin -edo hobeto esanda, gaitasun ezarekin- lotuta.

Aipatutako ikerketaren ondorioak medikuntzako BMJ aldizkarian argitaratu ziren 2016an eta beste datu garrantzitsu bat azaleratzeko balio izan zuen: zainzurien metabolitoak usaintzeko gaitasun eza -anosmia- gizonezkoen %58ari eragiten dio eta emakumezkoen kasuan, aldiz, %61,5ari. Hori ez da oso ohikoa; izan ere, normalean emakumeak usain gehiago detektatzeko gai dira eta, gainera, gizonek baino zehaztasun gehiagorekin usaintzen dute.

2. irudia: Esparrago entsalada bat jan ondoren, 15 bat minutu nahikoak dira gernuan zainzurien metabolismoaren hondakin-produktuak agertzeko. Metabolitoen ekoizpen eta metabolito horiek usaintzeko gaitasuna faktore genetikoen araberako da. (Argazkia: RitaE – domeinu publikoko irudia. Iturria: pixabay.com)

Hortaz, zainzuriak jan ondoren agertzen diren metabolitoak usaintzeko gaitasuna genetikaren araberakoa da. Bitxikeriak ez dira hor bukatzen; izan ere, metabolito horiek berak sortzeko gai izatea ere kontu genetikoa dela dirudi. Pertsona batzuk ez dira gai azido asparagusikoa metabolizatzeko eta, ondorioz, haien gernuak ez du usain bereizgarri hori. Agian metabolitoak usaintzeko gai dira, baina, ez dute jakingo beste norbaiten gernua usaintzen ez badute. Nolanahi ere, oraindik ez dago guztiz argi metabolitoak ekoizteko gaitasuna genetikoa den edo ez, eta baliteke beste faktore batzuen menpekoa izatea -esaterako, hesteetan dauden bakterioen araberakoa-.

Nolanahi ere, usain kontuak alde batera utzita -zorionekoak genetikarengatik zainzurien hondakin-produktuak usaintzeko gai ez direnak-, zainzuriak jatearen onurak askotarikoak dira. Zinka, burdina, potasioa, azido folikoa eta A, B6 eta C bitamina dute, besteak beste, eta proteina eduki altuko barazkia da. Hortaz, zainzuriak jateko arazorik ez dago, gernuak izango duen usain -edo kirats- bereizgarri horretaz gainera. Etxerako lanak ere badituzu. Sarreran azaldutako esperimentua egin eta aztertu genetikak zainzurien azido asparagusikoaren metabolitoen lurrina antzemateko gaitasuna eman dizun edo ez.

Erreferentzia bibliografikoa:

Markt Sarah C, Nuttall Elizabeth, TurmanConstance, Sinnott Jennifer, Rimm Eric B, EcsedyEthan et al., (2016). Sniffing out significant “Pee values”: genome wide association study of asparagus anosmia, BMJ 2016; 355 :i6071. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.i6071

Informazio osagarria:

- Zainzurien usaina (edo kiratsa), Koldo Garcia, Edonola.net, 2014

- Scientists sniff out answer to “asparagus pee” mystery, telegraph.co.uk, 2016

—————————————————–

Egileaz: Josu Lopez-Gazpio (@Josu_lg) Kimikan doktorea eta zientzia dibulgatzailea da. Tolosaldeko Atarian Zientziaren Talaia atalean idazten du eta UEUko Kimika sailburua da.

—————————————————–

The post Zainzuriak jan osteko pixaren kimika appeared first on Zientzia Kaiera.

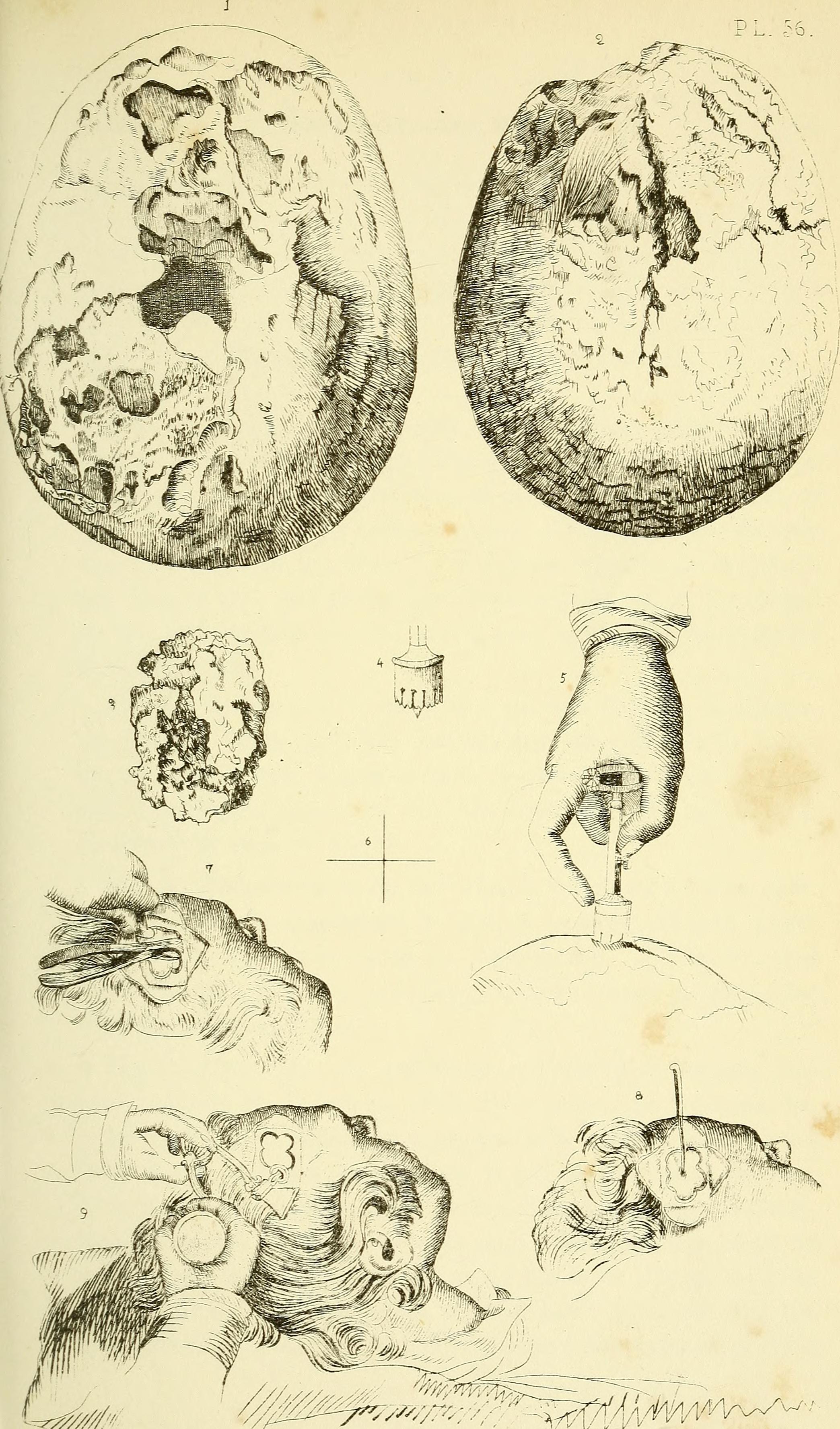

El arte de abrir cráneos: neurocirugía y trepanaciones durante el imperio inca

Tres cráneos trepanados. Fuente: Universidad de Miami

De todas las operaciones quirúrgicas que esperamos no necesitar a lo largo de nuestra vida, la de que nos abran el cráneo para acceder a nuestro cerebro es probablemente una de las primeras de la lista. La mera idea de una trepanación, un término que en sí mismo ya suena medieval, resulta extremadamente intimidante.

Y eso que los avances en neurocirugía han hecho esta intervención mucho más sutil, delicada y segura de lo que ha sido nunca antes. Porque el ser humano lleva cientos de años llevando a cabo este tipo de operaciones, especialmente en el Perú precolombino donde se han encontrado más cráneos trepanados que en ningún otro lugar del mundo.

Muchos fallecieron durante el proceso, o poco después como resultado de éste, pero muchos otros no. Incluidos más de 100 súbditos del imperio inca. Un estudio reciente, publicado en la revista World Neurosurgery y del que se hace eco Science, ha analizado durante tres décadas más de 800 cráneos de la época y ha revelado que la tasa de éxito de estos neurocirujanos de la antigüedad era bastante más alto de lo que podríamos esperar: un 80% de los pacientes sobrevivía. Si lo comparamos con la época de la guerra civil americana, 400 años después, en la que solo tenían éxito el 50% de las operaciones, la cifra resulta aun más sorprendente.

Para curar heridas y para mitigar dolores

Gracias a los restos encontrados por todo el mundo, sabemos que la trepanación surgió como una técnica para aliviar heridas y lesiones en la cabeza: era una forma de limpiar esas heridas y de aliviar la presión en el cerebro, que en seguida empieza a hincharse y a acumular líquido. Pero esa no debía ser su única función, ya que algunos cráneos trepanados no muestran señales de lesiones. Por eso sabemos que también debía usarse para tratar otros problemas de salud que no dejan señal en los huesos, como dolores de cabeza o enfermedades mentales.

Lámina ilustrativa de una trepanación. Richard Upton Piper & Henry Jacob Bigelow, “Anaesthetic agents, their mode of exhibition, and physiological effects”. Fuente: Wikipedia Commons

En este último estudio, un estudio multidisciplinar de neurólogos y bioarqueólogos estadounidenses ha analizado cráneos trepanados localizados en distintas zonas de Perú y datados en distintas fechas, incluido un grupo de 160 hallados en los alrededores de Cuzco, capital del imperio inca, de entre finales del siglo XV y mediados del XVI.

Si en torno al agujero realizado durante la operación no se había formado nuevo tejido óseo, los investigadores sabían que el paciente había fallecido durante la operación o poco después, pero si podían observar hueso nuevo, más suave que el antiguo, podían deducir que había sobrevivido meses e incluso años tras la trepanación.

Sobrevivían hasta 8 de cada 10 pacientes

Los resultados sorprendieron a los científicos: en el grupo de cráneos más antiguos la tasa de supervivencia era del 40%, y en otro apenas superaba el 50%, pero en el grupo de huesos del imperio inca, las tasas aumentaban hasta el 83%.

Al mismo tiempo que una mejora en el número de supervivientes tras esta operación, los cráneos desvelaban una mejora en las técnicas de trepanación: agujeros más pequeños, cada vez menos taladros o cortes y más ranuras o raspados, es decir, intentos más delicados de acceder al interior del hueso sin dañar el cerebro y sus membranas protectoras que demuestran la habilidad y conocimientos de estos neurocirujanos precolombinos.

Más éxito que en etapas posteriores

Los autores también compararon estos datos con los resultados de neurocirugías en otras épocas históricas, como la guerra civil americana, ocurrida cuatro siglos más tarde, en la que también se practicaban técnicas similares. Durante la contienda, los cirujanos trataban algunas heridas en la cabeza agujereando el hueso y tratando de no dañar las membranas cerebrales. Según los registros de la época, entre el 46 y el 56% de los pacientes de estas cirugías morían en el proceso o poco después, mucho más que entre el 17 y el 25% que lo hacían los incas.

Set de trepanaciones de en torno a 1850. Fuente: Medical Antiques

Hay que tener en cuenta que las heridas de una y otra época eran muy diferentes (piedras y armas blancas frente a balas y ballonetas), también lo eran el tipo de operaciones que se realizaban: en medio de una contienda bélica moderna, las heridas se trataban con rapidez, junto al campo de batalla y en condiciones precarias, sin comprender y por tanto sin poder evitar los procesos de infección de las heridas.

A día de hoy, las trepanaciones son operaciones más o menos comunes con una tasa de supervivencia mucho más alta que en cualquier otra época histórica, e igual que hicieron los antiguos incas, los neurocirujanos siguen estudiando y mejorando las técnicas para ayudar lo mejor posible a sus pacientes.

Referencias:

Trepanation Procedures/Outcomes: Comparison of Prehistoric Peru with Other Ancient, Medieval, and American Civil War Cranial Surgery – World Neurosurgery

South America’s Inca civilization was better at skull surgery than Civil War doctors – Science

La sofisticada cirugía cerebral de los incas – El Mundo

Healing following cranial trauma – Journal of forensic science

Wounded by bayonet, ball, and bacteria: medicine and neurosurgery in the American Civil War – Neurosurgery

Holes in the head – Phys.org

Sobre la autora: Rocío Pérez Benavente (@galatea128) es periodista

El artículo El arte de abrir cráneos: neurocirugía y trepanaciones durante el imperio inca se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La neurocirugía con el paciente despierto

- La secuencia de estructuras intermedias durante la división de la membrana celular

- Reconstruyendo la evolución del entorno durante 35.000 años

Aldizkako ibaiek nabarmen eragiten dute atmosferara isurtzen diren CO2 emisioetan

Aldizkako ibaiek, zenbaitetan urik izaten ez dutenak eta erabat lehortzera ere hel daitezkeenak, CO2 emisioetan ekarpen esanguratsua dutela egiaztatu du ikerketak. Ibai mota hauek ura etengabe isurtzen duten ibaiak baino askoz gutxiago ikertzen badira ere, munduko ibai sarearen erdia ere izan daitezke eta klima aldaketaren eta etengabeko ur eskariaren eraginez, nagusi izatera irits litezke zenbait eskualdetako paisaian.

Eguneko CO2 isurien zenbatespenak %7 eta %152 artean areagotu litezkeela adierazten dute lortutako emaitzek, aldizkako ibaien datuak gehituko balira dagoeneko existitzen diren ibai iraunkorren datuetara. Umeltze unean sortzen den CO2 isuri pultsuak %10 handiarazten du areagotze hori.

Ibaietan urik ez dabilenean, lurreko orbela, aldameneko inguruneko hostoez eta egurrez osatuta gehienetan, ibai lehor horietako ibilgura erori eta bertan pilatzen da. Klimaren, landarediaren, ibaiaren ibilguaren zabaleraren, lehorte aldiaren iraupenaren eta ibai isuriaren araberakoa da orbel mota.

Munduko 212 ibaien ibilgu lehorretan pilatutako orbela aztertu eta ibai horietan berriro ere ura dabilenean eta orbela berriro umeltzean arnasketa, hau da, CO2 isuria, da ikerketan neurtu dena. Orbela berriro ere bustitzen den une hori une beroa da, ibaian latente dauden hainbat mekanismo biologiko berraktibatzen baitira. Urak komunitate biologikoak berpizten ditu, batik bat bakterioak, baina baita onddoak ere. Denbora luzez latente egon direnez, oso azkar azeleratzen dira eta tasa altutan arnasten hasten dira. Aktibitate desorekatua duen unea da, non aktibitate biologikoa ikaragarri handia den.

Arnasketa (CO2 isuria) neurtzeko orbela berriro ere umeltzen hasten den une hori simulatu dute ikerketan. Izan ere, in situ egitea oso konplexua da, besteak beste, zaila delako jakitea noiz itzuliko den ura berriro ere aldizkako ibai batera. Neurtutako arnasketa tasa altuek mikrobio komunitateen suspertzea islatzen dute eta horregatik da hain handia atmosferara isurtzen den CO2 kopurua.

Iturria: UPV/EHU prentsa bulegoa: Aldizkako ibaiek karbonoaren zikloan duten eragin globala aztertu dute lehenengoz.

Erreferentzia bibliografikoa

Datry T, Foulquier A, Corti R, von Schiller D, Tockner k et al. A global analysis of terrestrial plant litter dynamics in non-perennial waterways. Nature Geoscience (2018). DOI: 10.1038/s41561-018-0134-4

The post Aldizkako ibaiek nabarmen eragiten dute atmosferara isurtzen diren CO2 emisioetan appeared first on Zientzia Kaiera.

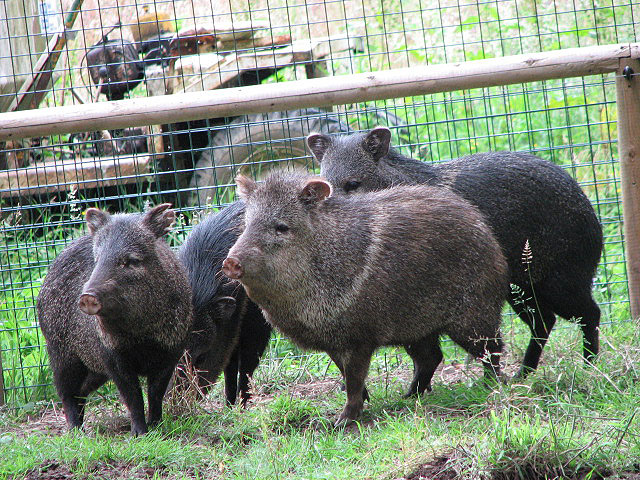

El duelo de los pecaríes

Un día de enero de 2017 Dante de Kork vio un grupo de pecaríes de collar en la parte trasera de su casa, en Arizona, EEUU. Uno de ellos parecía enfermo. Al día siguiente una hembra de pecarí yacía muerta en el lugar en que se encontraba el grupo el día anterior; otros individuos merodeaban a su alrededor. Al tercer día Dante se acercó al sitio al que su madre había llevado el cadáver de la pecarí, algo más lejos, e instaló una cámara de vídeo con un sensor de movimiento acoplado. Cada vez que se acercase algún animal y fuese detectado por el sensor, la cámara grabaría la escena. Dante mantuvo la cámara grabando durante las dos semanas siguientes, y con algunas de las imágenes que obtuvo y sus observaciones directas confeccionó un poster que presentó en la feria regional de ciencia que se celebró unos días después.

Las imágenes ofrecieron escenas antes nunca vistas. Los miembros del grupo de pecaríes visitaron con frecuencia a la hembra muerta, de uno en uno o en parejas. Se le quedaban mirando, lo olían, acariciaban su cuerpo con el hocico, lo mordisqueaban, intentaban levantarlo introduciendo el hocico entre el cuerpo y el suelo y empujando hacia arriba; y en ocasiones se acurrucaban a su lado y dormían allí. Llegaron incluso a defender con éxito el cadáver de la pecarí frente al ataque de un grupo de coyotes que querían comérselo. Algunas actitudes reflejadas en las imágenes sugerían tristeza, denotaban pena; parecía que los otros miembros del grupo llorasen incluso.

Quiso la casualidad que la copresidenta del Grupo Especializado en Pecaríes de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Mariana Altrichter, viera el poster. Mariana y Dante se encontraron y de aquella conversación surgió la idea de publicar un artículo en la revista científica Ethology, dando cuenta de tan extraordinarias observaciones. Dante de Kork tenía, a la sazón, 8 años; el artículo fue publicado el pasado mes de diciembre y él figura como primer autor.