Substratu elektrikoak landareen hazkundea sustatzeko

Elektrizitatearen eroale den substratu bat erabilita, garagarraren labore hidroponiko batean landareak %50 gehiago haztea lortu du ikertzaile talde batek.

Hamar milurteko baino gehiago daramatza gizakiak zeruari begira, Neolito Arotik aurrera nekazaritza izan delako gizarte gehienetan elikaduraren oinarria. Horregatik, askotan gorabehera klimatikoek zibilizazioen gorakadetan zein amiltzeetan eragin nabarmena izan dute. Nekazaritza teknifikatuaren garaian ere, oraindik ere ureztatze sistemak erabili ezin diren laboreetan lehorteen beldur bizi dira nekazariak, eta ureztatzea dagoenean ere izotzaldiek eta uholdeek hilabeteetako lana txikitu dezakete egun bakar batean.

Arazoez libre ez dagoen arren, eragozpen horietako batzuk konpontzen ditu nekazaritza hidroponikoak, eta, horregatik, sistema horretan hobekuntzak egiteko lanean ari dira ikertzaile ugari. Besteak beste, produktibitatea handitzen ahalegintzen ari dira, espazioa eta baliabideak ahalik eta hoberen aprobetxatzea xede.

1. irudia: Eleni Stavrinidou irakaslea eta Alexandra Sandehn doktoregaia, eSoil izeneko substratua elektrizitate iturri bati konektatzen. (Argazkia: Thor Balkhed)

1. irudia: Eleni Stavrinidou irakaslea eta Alexandra Sandehn doktoregaia, eSoil izeneko substratua elektrizitate iturri bati konektatzen. (Argazkia: Thor Balkhed)Norabide horretan egindako garapen baten berri eman dute orain PNAS aldizkarian argitaratutako ikerketa batean. Linköpingeko Unibertsitateko (Suedia) ikertzaileek iragarri dutenez, substratu hidroponiko jakin batean garagar landareak batez bestean %50 gehiago hazten dira bizitzaren lehen egunetan beren sustraiak elektrizitate bidez estimulatzen direnean. Zehazki, garagarraren (Hordeum vulgare) KWS Irina barietatea erabili dute esperimentuan. 15 egunean pisu lehorrean %50 irabazi dute, eta %31 landareen luzeran. Lurzorurik gabe hazteko, elektrizitatearen eroale den substratu berezi bat prestatu dute: eSoil izena eman diote.

Ikerketan bertan azaldu dutenez, orain arte landareen hazkundea eragin nahian elektrizitatea gehienbat bi modutara erabili izan da. Lehen kasuan elektrotropismoaren bidea jorratu izan da. Horren bitartez, eremu elektriko baten norabidean haziko lirateke sustraiak. Irtenbide honen arazoa da orain arte ez dela demostratu modu argi batean erabilitako elektrodoek landareen hazkundea bideratzen dutenik.

Bigarren bidea aire bidezkoa izan da. Egindako esperimentuetan tentsio handiko iturriak erabili izan dira, eta horrek, noski, arazo gehiago ohi dakartza energia kontsumoari eta segurtasunari dagokienez. Teknika honetaz baliatuta, hainbat ikerketak lortu dute garagarraren, ilarren eta ohiko organismo eredu den Arabidopsis thaliana landarearen hazkundea sustatzea.

Zientzialariek babestu dutenez, ikerketa honetan landutako beste motatako hurbilketa bati esker bide berri bat ireki dute, eta atzean utzi dituzte aurreko saiakerek izan dituzten puntu ahulak. Hala, esperimenturako hiru dimentsiotako egitura porotsuan oinarritutako substratua landu dute. Lurzoru artifizial hau elektrizitatearen eroalea da. Beraz, aldi berean baliagarria da landarearen hazkunderako aldamio zein elektrodo estimulatzaile gisa. Gainera, tentsio baxua baino ez da behar landarea estimulatzeko, eta substratuaren osagai nagusia zelulosa da; “biopolimero zabalduena”, ikertzaileen hitzetan. Teorian bederen horrek ahalbidetuko luke prozesua errazago txertatu ahal izatea martxan dauden labore hidroponikoetan.

Elektrizitatearen eragin hau “agerikoa da” bai sustraien zein kimuen garapenean, eta estimulazioaren ondoren gertatzen da. Onartu dute landarearen hazkundearen hasierako faseetan oinarritu dutela ikerketa, eta ikusi behar dela estimulazioa beste etapetan ere onuragarria den. Bosgarren egunetik hasita, bost egunez elektrizitatearekin estimulatu dituzte landareak, eta, ondoren, beste bost egunez utzi dituzte hazten. Hamabosgarren egunean, landareak jaso dituzte, beren hazkundea zenbatesteko. Prozesuan zehar ere neurtu dute hazkundea, bost esperimentutan. Horietan guztietan egiaztatu ahal izan dute landareen hazkundearen gorakada.

“Honek adierazten du estimulazioak ez duela une bateko efektu soila sortzen; aldiz, landarearen garapena bideratuko dituzten prozesuak aldatzen ditu”, idatzi dute. Ondorioz, efektu onuragarriak izateko ez da zertan estimulazioa mantendu.

Horrelakoen bitartez modu enpirikoan elektrizitateak landareen hazkundea indartzen duela demostratu den arren, oraindik ere zientzialariek ez dute argi zeintzuk diren prozesuan inplikatutako mekanismo fisiologikoak, baina sinetsita daude eremu elektrikoaren eragina ez dela zuzena. Hots, hobekuntza ez da gauzatzen landarearen baitako prozesuetan, hazkunderako ingurunean baizik. Mekanismo biologikoak ezagutzen ez badituzte ere, bai argitu ahal izan dute, ordea, landareek hobeto kudeatzen dutela nitrogenoa. “Hipotesi bat da hazkundeari emandako bultzada labore-inguruan dauden nutrienteen xurgatze efizienteago baten ondorioa dela”, proposatu dute. “Estimulatutako landareek modu efizienteagoan erreduzitzen eta asimilatzen dute NO3 [nitratoa] kontrol aleekin alderatuta”.

2. irudia: garagar landare txiki bat, elektrizitatearen eroale den substratu berezian. (Argazkia: Thor Balkhed)

2. irudia: garagar landare txiki bat, elektrizitatearen eroale den substratu berezian. (Argazkia: Thor Balkhed)Besteak beste, egileak sinetsita daude aurkintza baliagarria izan daitekeela etorkizunean ongarrien erabilera murriztu ahal izateko eta laboreen errendimendua “modu jasangarrian” handitzeko.

Gizateria elikatzeko beharra2050ean planetan “9.600 milioi biztanle izango direla” aintzat hartuta, zientzia artikuluan diote gizateriak %60 handitu beharko duela elikagaien ekoizpena.

“Munduko populazioa gehitzen ari da, eta klima aldaketa ere badaukagu. Beraz, argi dago ezin izango ditugula ase egin Lurraren elikadura beharrak soilik orain existitzen diren nekazaritza metodoekin”, argudiatu du Eleni Stavrinidou ikertzaileak prentsa ohar batean. “Baina hidroponiarekin hiri inguruetan ere janaria ekoitzi dezakegu, oso baldintza kontrolatuen pean”.

Kultibo hidroponikoak aspalditik ezagutzen dira, baina gurean bederen beren zabalpena ez da oraindik oso handia. Horren bidez lortzen da laboreak haztea soilik ura eta nutrienteekin, sustraiak garatu ahal izateko moduko substratu batean txertatuta. Besteak beste, ura sisteman birzirkulatzea ahalbidetzen da. Ondorioz, askoz ur gutxiago erabiltzen da ohiko laboreen aldean. Azken hauetan landareek nutrienteen erdia baino ez dute hartzen, baina hidroponian, berriz, nutriente horiek berriro sartu daitezke sisteman. Hazi bakoitzak behar dituen nutrienteak jasotzeaz gain, ageriko beste abantaila bat da bertikalean hazi daitezkeela landareak.

Hala, askorentzat bitxia izan badaiteke ere, mota honetako laboreek “gertuko produktuak” kontsumitzeko aukera erraztu dezakete, hirietan bertan edo aldirietan ekoitzi daitezkeelako, distantzia luzeko garraioak saihestuz. Desabantailen artean, nabarmenena da momentuz energia asko erabil behar dela labore hauek mantentzeko.

Hidroponian askotan artile minerala erabiltzen da substratu bezala, baina ikertzaileek argudiatu dute materiali hori ez dela biodegradagarria, eta ekoizteko energia asko erabili behar dela. Aldiz, beraiek proposatutakoa zelulosaz eta polimero eroale batez eginda dagoela azaldu dute. Halako materialak erabiliz gero, nekazaritza hidroponikoa modu jasangarriago batean landu ahalko dela aurreratu dute.

“Ezin dugu esan hidroponiak elikadura segurtasunaren arazoa konponduko duenik. Baina oso lagungarria izan daiteke bereziki goldatzeko lur gutxi duten eta ingurumen baldintza gogorrak dituzten eremuetan”, babestu du Stavrinidouk.

Erreferentzia bibliografikoa:Oikonomou, Vasileios K.; Huerta, Miriam; Sandéhn, Alexandra; Dreier, Till; Daguerre, Yohann; Lim, Hyungwoo; Berggren, Magnus; Pavlopoulou, Eleni; Näsholm, Torgny; Bech, Martin; Stavrinidou, Eleni (2023). eSoil: A low-power bioelectronic growth scaffold that enhances crop seedling growth. Proceedings of the National Academy of Sciences, 121(2) DOI: 10.1073/pnas.2304135120

Egileaz:Juanma Gallego (@juanmagallego) zientzia kazetaria da.

The post Substratu elektrikoak landareen hazkundea sustatzeko appeared first on Zientzia Kaiera.

El origen incierto de las islas evanescentes de Titán

Titán es un mundo apasionante. Junto con la Tierra, es el único lugar de nuestro Sistema Solar donde existe un ciclo hidrológico, aunque radicalmente distinto al nuestro: Mientras que en nuestro planeta este ciclo funciona con el agua y sus cambios de estado, las frías temperaturas de Titán -hablamos de unos 180 grados centígrados bajo cero de media- hacen que este ciclo esté basado en el metano y el etano, que a esas temperaturas se comporta de una manera similar al agua en nuestro planeta.

En este exótico o extraño -para nuestros ojos, claro- ciclo, las nubes de metano y etano se forman sobre una atmósfera compuesta principalmente por nitrógeno y desde ella precipitan las gotas de lluvia capaces de llenar lagos y mares y de excavar unas redes de drenaje que nos recuerdan tanto a nuestros valles, ríos y ramblas.

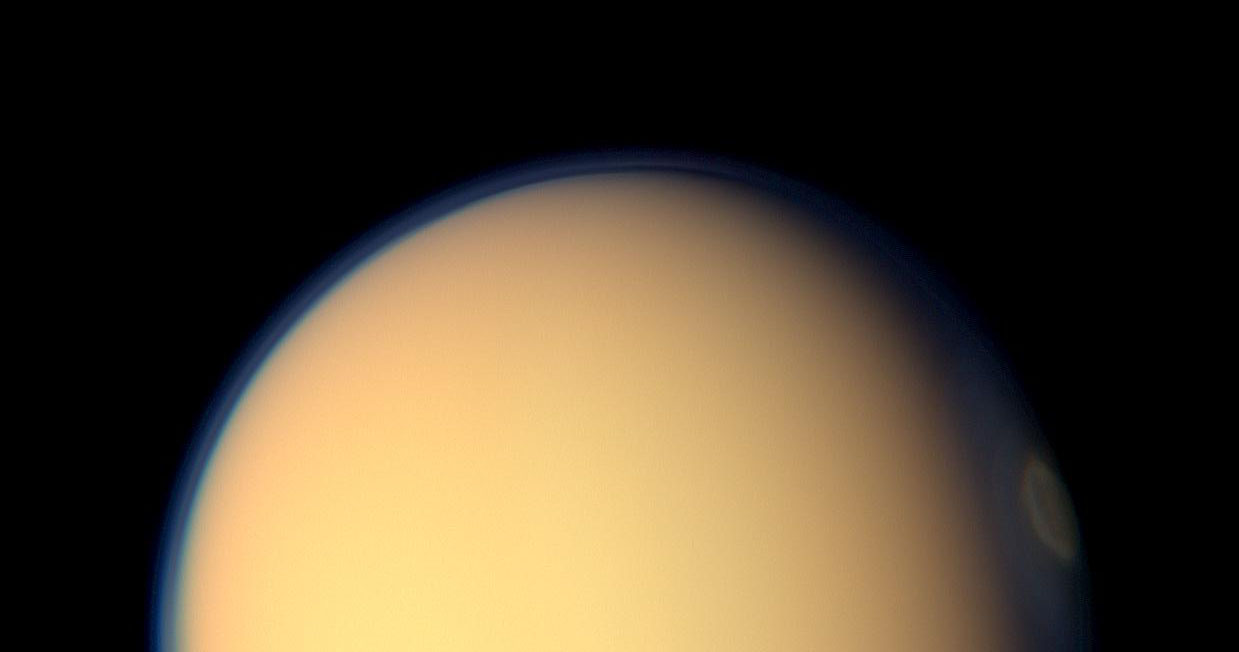

Titán, visto desde la sonda Cassini. En luz visible, no podemos ver nada de su superficie, solo su atmósfera. Cortesía de NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.

Titán, visto desde la sonda Cassini. En luz visible, no podemos ver nada de su superficie, solo su atmósfera. Cortesía de NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.Este ciclo hidrológico -entiéndase en todo este artículo el uso del término hidrológico lato sensu – es susceptible de comparaciones con el nuestro, puesto que, a pesar de ser mundos radicalmente diferentes, es capaz de modelar el paisaje de una manera similar, lo que nos da una perspectiva sobre la gran diversidad de procesos que se dan en los distintos cuerpos del Sistema Solar y como son capaces de crear paisajes similares. Eso no quita que no se puedan dar procesos diferentes a los que hay en la Tierra, aunque, por muy marciano que nos parezca un paisaje, en ocasiones tenemos más cosas en común que diferencias.

La llegada de la sonda Cassini al sistema de Saturno fue una verdadera revolución en nuestro conocimiento sobre este satélite, ya que la distancia a nuestro planeta y una superficie perpetuamente cubierta de una neblina de compuestos orgánicos, hacía tarea imposible que pudiésemos saber que pasaba en su superficie, algo que tuvo solución gracias a los datos de radar, pero también a las imágenes tomadas en determinadas “ventanas” ópticas -entiéndase por ventanas en el sentido de longitudes de onda- que también nos aportaban algunos detalles de una superficie hasta entonces inédita para el ser humano.

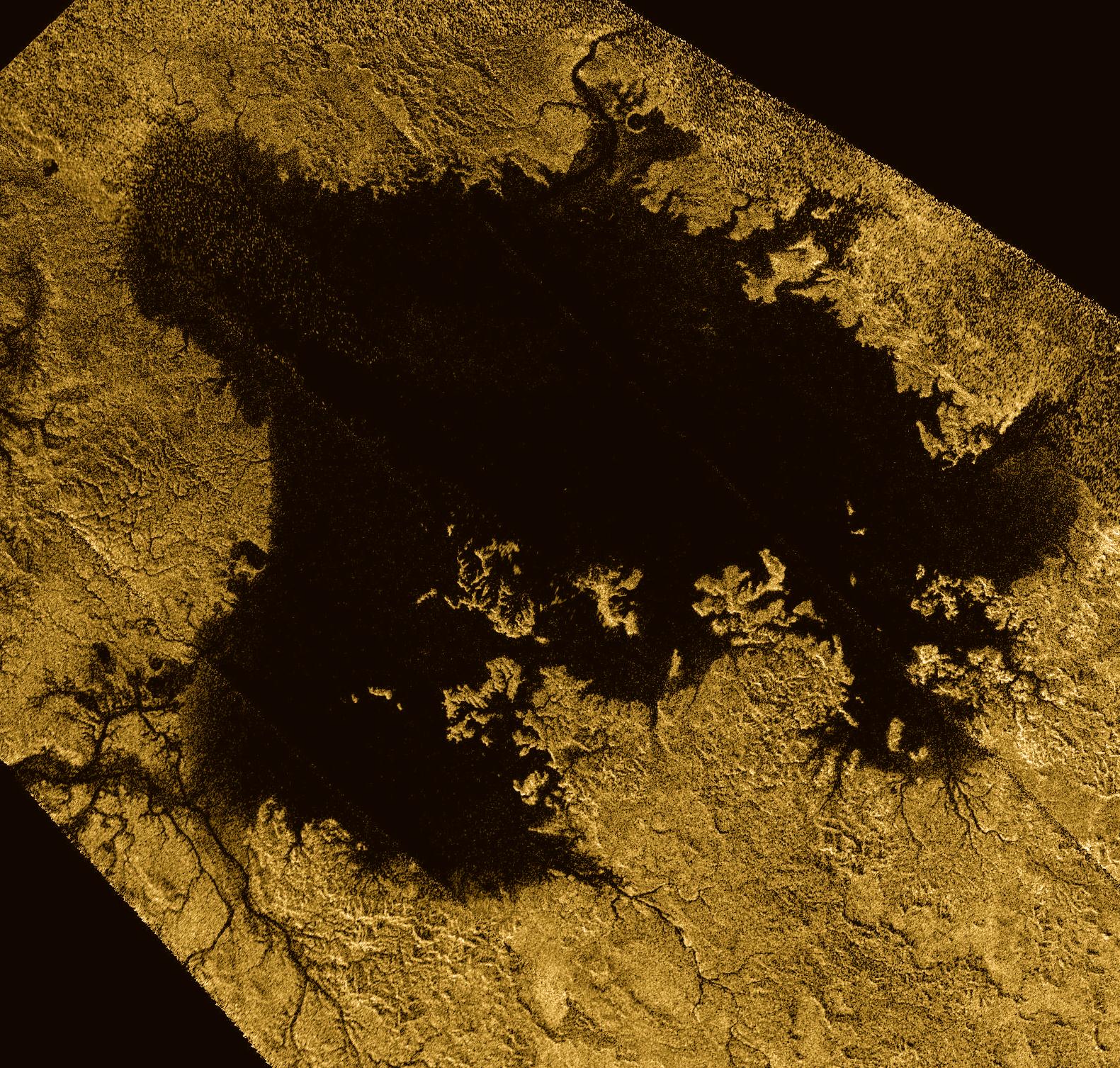

Las islas que aparecen y desaparecen en Ligeia Mare, vistas con el radar de la misión Cassini. Cortesía de NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.

Las islas que aparecen y desaparecen en Ligeia Mare, vistas con el radar de la misión Cassini. Cortesía de NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.En el año 2014 un equipo de científicos publicó el descubrimiento una nueva isla en Ligeia Mare, el segundo mar más extenso de Titán y que se encuentra en la región polar del hemisferio norte. Era la primera vez que observábamos un fenómeno dinámico en las masas de líquido del satélite… pero, ¿por qué no estaba esta isla antes? ¿Qué había provocado su aparición?

Las primeras teorías apuntaron a que fuesen el resultado de las olas que provocaron un “reflejo” de las ondas de radar que tendría ese aspecto, a la presencia de burbujas de gas ascendiendo desde el fondo del mar, trozos de compuestos orgánicos sólidos que al calentarse el líquido dejasen flotarlos… e incluso islas de verdad, pero los científicos no tenían ninguna preferencia muy marcada…. Al fin y al cabo, era la primera vez que veíamos algo así.

Un nuevo estudio publicado en Geophysical Research Letters afirma que la aparición de estas islas en realidad tiene mucho que ver con la relación entre la composición de la atmósfera y las reacciones químicas que allí se dan, los lagos y los materiales sólidos que se depositan en la superficie procedentes también de la atmósfera.

Ligeia Mare, la segunda masa de líquido más grande de Titán. Obsérvense las numerosas redes de drenaje que desembocan en el mar. Cortesía de NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.

Ligeia Mare, la segunda masa de líquido más grande de Titán. Obsérvense las numerosas redes de drenaje que desembocan en el mar. Cortesía de NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.Estos sólidos compuestos de compuestos orgánicos se acumulan cerca de la línea de costa, con el paso del tiempo pueden formar una capa que, al romperse, podría acabar flotando sobre el mar, de una manera muy similar a como ocurre la ruptura de los glaciares terrestres que da lugar a los icebergs u otros trozos de hielo flotante.

Estas masas flotantes estarían durante un tiempo sobre el mar, ya que poco a poco se irían saturando sus poros y poco a poco hundiéndose, como ocurre con la pumita -esa roca de origen volcánico- en la Tierra, que al principio flota y a veces incluso la vemos en los océanos formando grandes “balsas” de roca, pero conforme esos poros se llenan de agua, lentamente se van hundiendo en el agua.

De algún modo estamos hablando de glaciares, pero, en este caso, de compuestos orgánicos que, además, según este estudio, no se disolverían en las masas de metano y etano como tampoco sería muy raro que ocurriese si estas partículas tuviesen una determinada composición.

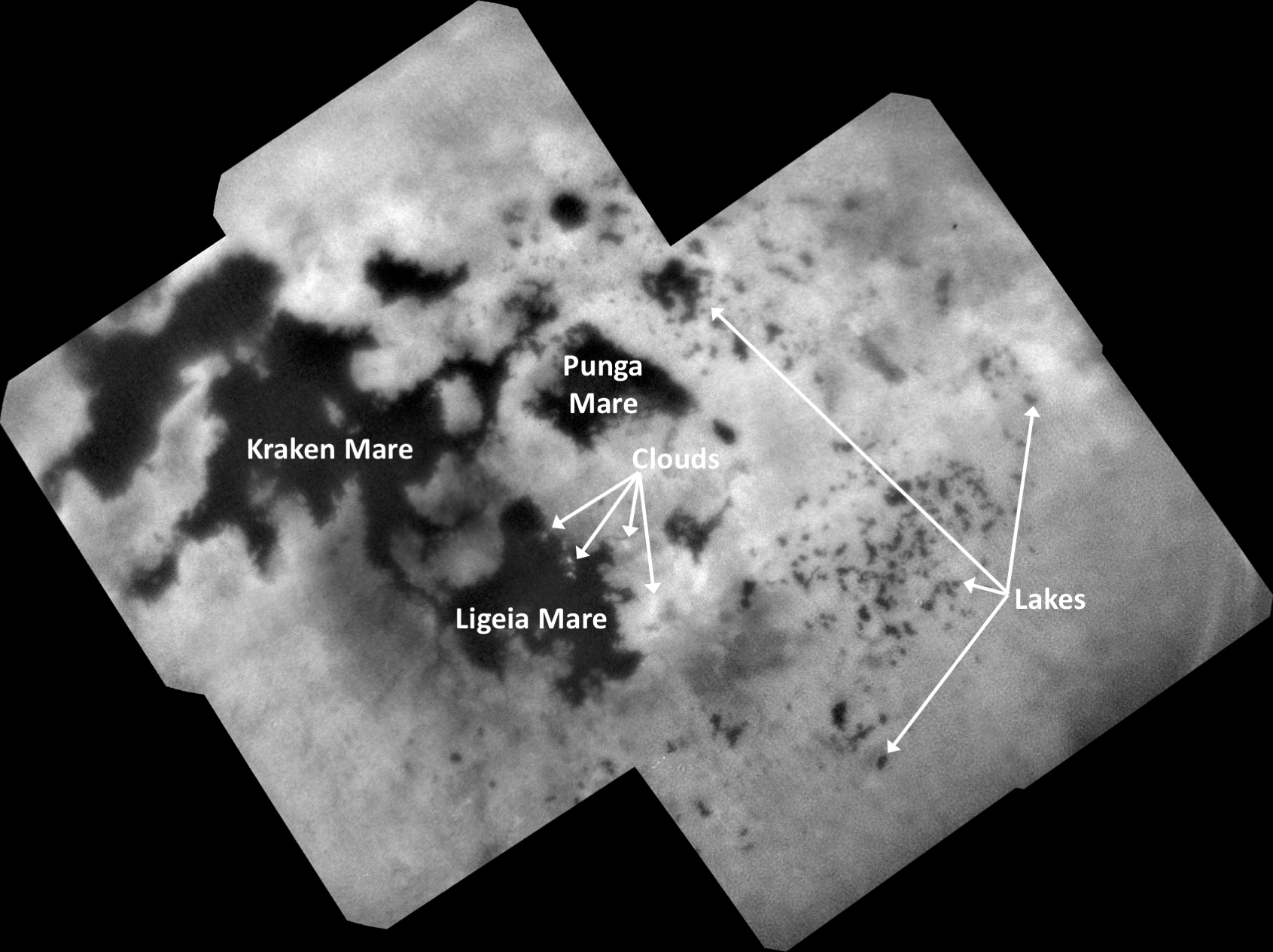

Algunos de los mares y lagos de la región polar norte de Titán. Si contamos los más pequeños, hay decenas de estos cuerpos de líquido. Cortesía de NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.

Algunos de los mares y lagos de la región polar norte de Titán. Si contamos los más pequeños, hay decenas de estos cuerpos de líquido. Cortesía de NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.Pero este estudio también se centra en un detalle muy importante y que hasta ahora no ha tenido tampoco una explicación clara… ¿Por qué los mares de Titán tienen una superficie tan suave, sin un oleaje visible? Los autores sugieren que podría ser fruto de una capa de compuestos orgánicos sólidos congelados que cubre la superficie de estos, una capa muy fina, dándole esa apariencia poco revuelta.

Si todo va bien, es posible que podamos saber si este estudio está en lo cierto con la llegada de la misión Dragonfly a Titán en el año 2034 y que, si todo va bien, despegará de nuestro planeta en julio de 2028. Esta misión tendrá una duración estimada de unos dos años y no solo nos mostrará la superficie desde el nivel del suelo, sino que será un dron capaz de surcar los cielos de este satélite tan interesante.

Referencias:

Hofgartner, J. D., Hayes, A. G., Lunine, J. I., Zebker, H. A., Stiles, B., Sotin, C., Barnes, J. W., Turtle, E. P., Baines, K. H., Brown, R. H., Buratti, B. J., Clark, R. N., Encrenaz, P., Kirk, R., Gall, A. L., Lopes-Gautier, R., Lorenz, R. D., Malaska, M. J., Mitchell, K. L., . . . Wood, C. A. (2014). Transient features in a Titan sea Nature Geoscience doi: 10.1038/ngeo2190

Yu, X., Yu, Y., Garver, J., Zhang, X., & McGuiggan, P. (2024). The fate of simple organics on Titan’s Surface: A theoretical perspective Geophysical Research Letters doi: 10.1029/2023gl106156

Sobre el autor: Nahúm Méndez Chazarra es geólogo planetario y divulgador científico.

El artículo El origen incierto de las islas evanescentes de Titán se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Haurdunaldian, ‘infekzio’ faltsu batek fetua babesten du

Plazentako zelulek ohiz kanpoko trikimailu bat erabiltzen dute defentsa immune suabeak aktibatzeko eta horiek aktibo mantentzeko infekziorik ez dagoenean: birus faltsu bat sortu eta ezartzen dute.

Txikiak ginenean, plan burutsua iruditzen zitzaigun: aurpegia ur beroz busti eta aldaroka sartzen ginen sukaldean, aingeruak negar batean jar zitzakeen hasperenak botata. Eta uste genuen gurasoek kopeta gorritua ukitu eta sukarra geneukala pentsatuko zutela, eta horrela ez genuela eskolara joan beharko.

1. irudia: plazentako zelulek ohiz kanpoko trikimailu bat erabiltzen dute defentsa immune suabeak aktibatzeko eta horiek aktibo mantentzeko infekziorik ez dagoenean: birus faltsu bat sortu eta ezartzen dute. (Ilustrazioa: Kristina Armitage. Iturria: Quanta Magazine)

1. irudia: plazentako zelulek ohiz kanpoko trikimailu bat erabiltzen dute defentsa immune suabeak aktibatzeko eta horiek aktibo mantentzeko infekziorik ez dagoenean: birus faltsu bat sortu eta ezartzen dute. (Ilustrazioa: Kristina Armitage. Iturria: Quanta Magazine)Baina gezurra oso ondo planifikatzen eta irudikatzen bagenuen ere, antzerki hori, normalean, ez zen espero genuena bezain limurtzailea izaten. Nolanahi ere, uda honetan Cell Host & Microbe aldizkarian argitaratutako ikerketa batek iradoki du jaio baino askoz ere lehenago, antzeko taktika batek garatzen ari diren gizakiei eta beste ugaztun batzuei laguntzen diela ikuskizun sinesgarriago bat egiten.

Ikerketak erakutsi zuen plazentak, ondorengoak eta ama lotzen dituen organo enbrionarioak, trikimailu molekular bat erabiltzen duela gaixotasun bat simulatzeko. Eraso biral baten pean egotearen itxurak egiten dituenez, sistema immunologikoa erritmo suabe eta jarraituan funtzionatzen mantentzen du, fetua amaren defentsa immunitarioen helmenean ez dauden birusetatik babesteko.

Aurkikuntzak iradokitzen du infekzio bat egon aurretik, zelula batzuek erantzun immune suabe bat aktiba lezaketela, ehun delikatuetan neurrizko babesa aplikatu dezakeena.

Zelulek defentsa immunitarioak prebentzioz aktibatzeko ahalmena dutela dioen ideia horrek «neurri handi batean urratzen du immunologoen ideietako bat», adierazi du Jonathan Kagan-ek, Boston Children’s Hospital eta Harvardeko Medikuntza Fakultateko immunobiologoak (hark ez du ikerketa berrian parte hartu).

Arma immune antibiralek ehunak suntsitu ditzaketenez, zelulek normalean soilik aktibatzen dituzte mehatxu aktibo bat dagoenean, hala nola infekzio bat, adierazi du Kaganek. Ondoren, infekzioa desagertzen denean, arma horiek ahalik eta azkarren desaktibatzen dira.

Baina ikerketa berriaren arabera, plazentak arau horiek hausten ditu. Moduren batean, defentsak aktibatzen ditu horiek beharrezkoak izan baino lehen, eta gero aktibatuta uzten ditu plazenta bera edo fetua kaltetu gabe.

«Babestu egiten du, kalterik eragin gabe», ondorioztatu du Hana Totary-Jain Florida Hegoaldeko Unibertsitateko (Tampa) farmakologia molekularreko irakasle elkartuak; bera da artikulu berriaren egile nagusia. «Eboluzioa benetan argia da».

Plazentak gaixo egotearen plantak egiten dituTotary-Jainek ustekabean deskubritu zuen plazentaren trikimailua. Bere laborategiko kideekin batera, plazentan eragiten duten geneen megatalde bat (“munstro bat” bere hitzetan) aztertzen ari zen. Eta harrituta geratu zen ikusi zuenean plazentaren garapena gidatzen duten geneak aktibatzeaz gain, megataldeak lambda interferonaren genea aktibatu zuela, seinalizazio immunitarioko proteina bat. Zergatik zegoen aktibo infektatu gabeko zelula osasuntsuetan?

Totary-Jainek eta bere taldeak urteak behar izan zituzten erantzuna aurkitzeko: plazentako zelulek birus-imitazio bat sortu zuten, beren genometatik ateratako RNA-a erabilita, sentsore immunologikoak engainatzeko.

Gure genomak eboluzioaren historiaren museo molekularrak dira. Lurrean bizitza sortu zenetik, birusek beren material genetikoaren zatitxoak txertatu dituzte euren ostalarien DNAn. Proteinak kodifikatzen dituzten geneen artean ezkutatuta, antzinako mikrobio-erasoen erlikia genomikoak daude.

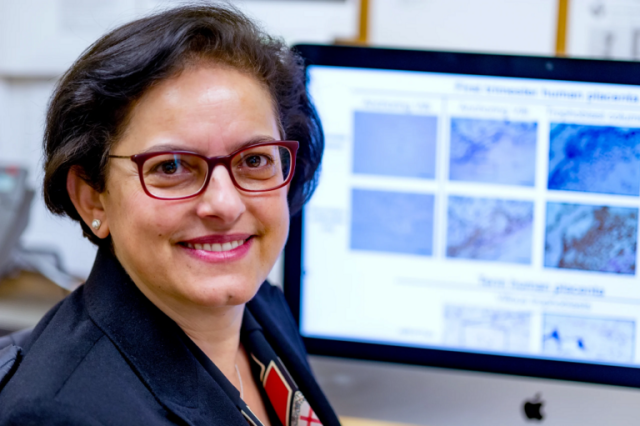

2. irudia: Hana Totary-Jainek, Florida Hegoaldeko Unibertsitateko (Tampa) farmakologia molekularreko irakasle laguntzaileak, deskubritu du plazentako zelulek birus faltsu bat erabiltzen dutela erantzun immuneak isilpean aktibatzeko. (Iturria: USF Health Morsani College of Medicine)

2. irudia: Hana Totary-Jainek, Florida Hegoaldeko Unibertsitateko (Tampa) farmakologia molekularreko irakasle laguntzaileak, deskubritu du plazentako zelulek birus faltsu bat erabiltzen dutela erantzun immuneak isilpean aktibatzeko. (Iturria: USF Health Morsani College of Medicine)Giza genometan jarraitzen duten elementu biral ohikoenetako bat Alu sekuentzia izeneko DNA zati bat da. Alu sekuentziak giza genomaren % 13 dira, gutxienez; Totary-Jainen megataldean 300 kopia baino gehiago zeuden. Eta susmatzen zuen Alu sekuentziak zirela plazentaren sistema immunologikoa aktibatzen ari zirenak. Baina bere kideek ohartarazi zioten bide horretatik ez jarraitzeko.

«Gomendio hau eman zioten: ‘Ez ukitu Alu sekuentziak, ez egin lan Alu sekuentziekin, ahaztu itzazu Alu sekuentziak’», adierazten du Totary-Jainek. Genoman Alu sekuentzia mordoa dagoenez, zaila da ikertzea zer egiten duen multzo espezifiko batek.

Baina Alu sekuentziei buruzko datuak sendoegiak ziren albo batera uzteko. Urtetan esperimentuak egin ondoren, Totary-Jainen taldeak erakutsi zuen Alu sekuentzien transkripzioek bi kateko RNA zatiak sortzen dituztela plazentan, hau da, gure zelulek birustzat hartzen duten egitura molekular bat. Birus faltsua detektatzean, zelulak erantzun egiten du, lambda interferona ekoitzita.

«Zelulak agente infekziosoaren mozorroa janzten du», azaldu du Kaganek. «Bere burua konbentzitzen du infektatuta dagoela sinesteko eta, ondoren, benetan hala bailitzan jokatzen du».

Immunitatea su moteleanErantzun immuneak suntsitzaileak izan daitezke, batez ere erantzun antibiralak. Birusak arriskutsuagoak direnez zelula baten barruan daudenean, infekzio biralak erasotzen dituzten estrategia immune gehienek, neurri batean, infektatutako zelulak kaltetzen eta hiltzen funtzionatzen dute.

Horregatik, zelulek “Birusa!” oihukatzen dute, beren erantzukizunpean. Ehun gehienetan, Alu sekuentziak oso mugatuta daude; horrenbestez, ez dute aukerarik izaten eraso biral bat imitatzeko. Nolanahi ere, egoera hori bera da plazentak nahita sortzen duena. Nola orekatzen da hazten ari den enbrioiaren osasuna potentzialki arriskutsua den erantzun immune batekin?

Arratoiekin eginiko esperimentuetan, Totary-Jainen taldeak deskubritu du plazentaren bi kateko RNAk eta horien ondoriozko erantzun immuneak ez dietela garatzen ari diren enbrioiei eragiten. Aitzitik, badirudi enbrioiak babestu egiten dituztela Zika birusagatiko infekzioaren aurrean. Plazentako zelulek haiengandik espero zena egin ahal izan zuten (enbrioiak babestu erantzun immune autosuntsitzailea eragin gabe), lambda interferonaren defentsa suabeenak erabili zituztelako.

Eskuarki, bi kateko Alu ARNen ihesetara erantzuten lehenak I eta II motako interferonak izango liratekeen; zelula immunitario suntsitzaileak erreklutatzen dituzte infekzioa dagoen lekuan, ehunean kalteak eraginez, bai eta gaixotasun autoimmuneak ere. Lambda interferona, bestalde, III motako interferona da. Tokian bertan eragiten du: soilik komunikatzen da ehunaren barneko zelulekin, eta erantzun immune arinagoa eragiten du, plazentan epe luzean mantendu daitekeena.

Hala ere, oraindik ez dute asmatu nola lortzen duten plazentako zelulek soilik lambda interferona aktibatzea, erantzun immunea su motelean mantentzeko, irakin eta gainezka egitea saihestuz. Baina Totary-Jainek uste du badakiela zergatik erabiltzen duten plazentako zelulek beste zelula batzuek saihesten duten trikimailu hori: plazenta jaiotzean baztertzen denez, baliteke beste ehun batzuek hartu ezin dituzten arrisku immunologikoak onartu ahal izatea.

Hortaz, aurkikuntzek ezagutzera eman dute plazentak fetua babesteko duen beste estrategia bat, amaren sistema immunologikoaz gaiz. Amaren erantzun immunea ahuldu egiten denez haurdunaldian zehar genetikoki desberdinak diren zelulenganako erasoak prebenitzeko, plazentak defentsa gehigarriak garatu behar izan ditu elikatzen duen haurtxoarentzat.

Hala ere, trikimailu hori (birus faltsu batengatik eragindako maila txikiko erantzun immunea) baliteke plazentara soilik ez mugatzea. Columbiako Unibertsitateko ikertzaile batzuek antzeko fenomeno bat deskribatu dute duela gutxi, oraingoan neuronetan. Elementu genomiko ezberdineko RNAk detektatu zituzten harizpi bikoitzetan elkartuta erantzun immune bat sortzeko. Kasu horretan, sistema immunologikoak suntsitzaileagoa den I motako interferon bati dei egin zion, baina maila txikietan eragin zuen. Egileek suposatu zuten entzefaloko maila txikiko hantura kronikoak infekzioak kontrolpean mantendu ditzakeela, hantura garrantzitsuago bat eta neuronak hiltzea saihesteko.

Beraz, litekeena da engainu immunologiko mota hori uste genuena baino ohikoagoa izatea. Sistema immunologikoak bere arau propioak hausten dituela ikertzean, zientzialariek hobeto definitu ditzakete, hasteko, arauak berak.

Jatorrizko artikulua:Annie Melchor (2023). During Pregnancy, a Fake ‘Infection’ Protects the Fetus, Quanta Magazine, 2023ko azaroaren 164a. Quanta Magazine aldizkariaren baimenarekin berrinprimatua.

Itzulpena:The post Haurdunaldian, ‘infekzio’ faltsu batek fetua babesten du appeared first on Zientzia Kaiera.

Einstein, Tesla, Eratóstenes y sus triángulos

Los triángulos son los polígonos más simples, pero los más especiales. Aprendemos en la escuela a temprana edad sus mágicas propiedades, como por ejemplo que sus ángulos siempre suman 180 grados o el famoso teorema de Pitágoras, que se cumple si uno de los tres ángulos es recto. Estas sencillas peculiaridades pueden aplicarse al mundo real y ayudarnos a comprender mejor cómo funcionan las cosas.

Foto: Tusik Only / UnsplashRelatividad especial

Foto: Tusik Only / UnsplashRelatividad especial

La conocida teoría de la relatividad especial de Albert Einstein relaciona el tiempo y el espacio, y da lugar a llamativas consecuencias físicas. Entre ellas, las más mencionadas son la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud o el aumento de la energía que podemos medir, si un objeto se desplaza a cierta velocidad con respecto a nosotros. Todo esto parece muy complicado, pero puede expresarse mediante un simple triángulo rectángulo.

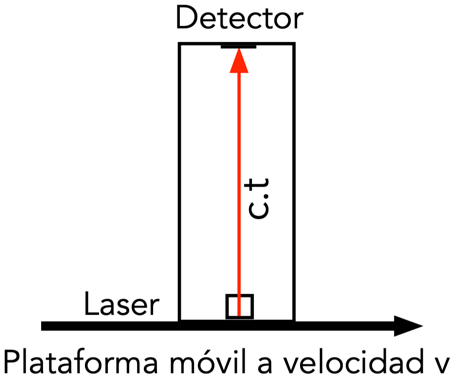

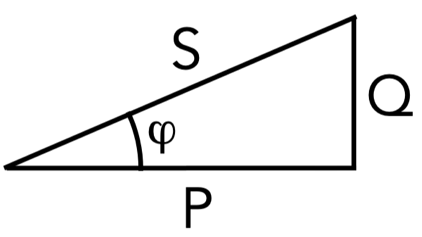

La velocidad por el tiempo es igual a la distancia. Si tenemos un láser y un detector colocados a cierta distancia como vemos en la Figura 1, podemos detectar el instante t en el que llega la luz al extremo superior. Como la velocidad de la luz es c, la distancia recorrida es c por t.

Figura 1: Láser y detector: al llegar la luz al detector nos marca el instante t y podemos calcular la distancia recorrida por el haz (c por t).

Figura 1: Láser y detector: al llegar la luz al detector nos marca el instante t y podemos calcular la distancia recorrida por el haz (c por t).

Si, como aparece en la Figura 1, montamos el láser en una plataforma que se mueve a velocidad v, pero en dirección perpendicular a como apuntamos el láser, podemos repetir el experimento, pero esta vez observándolo desde fuera de la plataforma. Como se muestra en la Figura 2, desde fuera veremos un recorrido diagonal del láser, debido a la composición del movimiento vertical y horizontal que percibimos desde el exterior. Como la velocidad de la luz es siempre c, la distancia diagonal recorrida por el láser que vemos desde fuera es c por t’. Finalmente, el tercer lado del triángulo de la Figura 2 es el recorrido horizontal de la plataforma (v por t’).

Figura 2: Distancias recorridas por el láser y la plataforma, observadas desde fuera, completando un triángulo rectángulo

Figura 2: Distancias recorridas por el láser y la plataforma, observadas desde fuera, completando un triángulo rectángulo

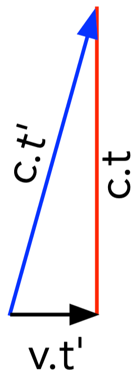

Tenemos un triángulo rectángulo, así que podemos aplicar el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Con este simple cálculo extraemos de este triángulo las transformaciones de Lorenz, que son las fórmulas que nos cuantifican cuánto se dilata el tiempo o se contrae la longitud, si un objeto se mueve a una velocidad v respecto a nosotros. Este factor se llama factor de Lorenz γ. Si llamamos β a la razón entre una velocidad v y la máxima velocidad posible (la velocidad de la luz en el vacío c) podemos construir otro triángulo rectángulo como mostramos en la Figura 3:

Figura 3: Cómo calcular el factor de Lorenz: bajas velocidades (izquierda) y altas velocidades (derecha)

Figura 3: Cómo calcular el factor de Lorenz: bajas velocidades (izquierda) y altas velocidades (derecha)

Aplicando de nuevo el teorema de Pitágoras podemos fácilmente calcular cuánto se modifican las medidas del tiempo y la longitud cuando los objetos se mueven a mayor o menor velocidad. Vemos por ejemplo que si β es pequeña (bajas velocidades, a la izquierda de la Figura 3), 1/γ es ligeramente menor que 1 y. por tanto, γ es ligeramente superior a 1, con lo cual las medidas del tiempo y longitud apenas se modifican. Para velocidades altas (a la derecha de la Figura 3), 1/γ es muy pequeño, con lo que el factor de Lorenz γ es muy grande, y se produce un gran efecto.

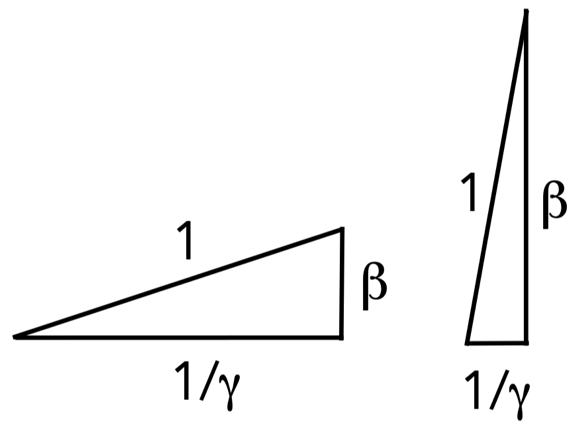

Una de las consecuencias más llamativas de la relatividad especial es la relación energía-momento, que se utiliza en todas partes, desde la mecánica cuántica hasta la relatividad general. Una vez más el teorema de Pitágoras nos permite cuantificar la energía de un objeto de cierta masa y de cierta cantidad de movimiento (momento o ímpetu p). Este triángulo mostrado en la Figura 4 nos permite calcular la energía de cualquier objeto móvil, incluso aquellas partículas sin masa, como los fotones, que viajan a la velocidad de la luz, cuyo cateto derecho de la Figura 4 es nulo, o un objeto inmóvil, cuyo cateto inferior en la Figura 4 sería nulo, pero su energía sería igual a la famosa equivalencia de masa y energía de Einstein E=mc2.

Figura 4: Cómo calcular la energía de un objeto de cierta masa m y cierto momento p.

Figura 4: Cómo calcular la energía de un objeto de cierta masa m y cierto momento p.Energía eléctrica

La mayoría de los generadores de electricidad son máquinas rotatorias, como un aerogenerador (“molino” de viento), un salto de agua de un embalse, que mueve las turbinas de una central hidroeléctrica, o el vapor de agua que se produce en una central nuclear o en una térmica, que también actúa sobre sus turbinas de vapor, que giran y generan electricidad.

Al ser máquinas rotatorias, la electricidad que se produce es de corriente alterna. Las señales alternas se expresan de forma compacta en matemáticas con números complejos, lo cual a veces parece algo muy complicado de entender, pero de nuevo aparecen los sencillos triángulos para representar gráficamente la tensión (voltios), la corriente (amperios) y la impedancia (ohmios) de cualquier circuito eléctrico.

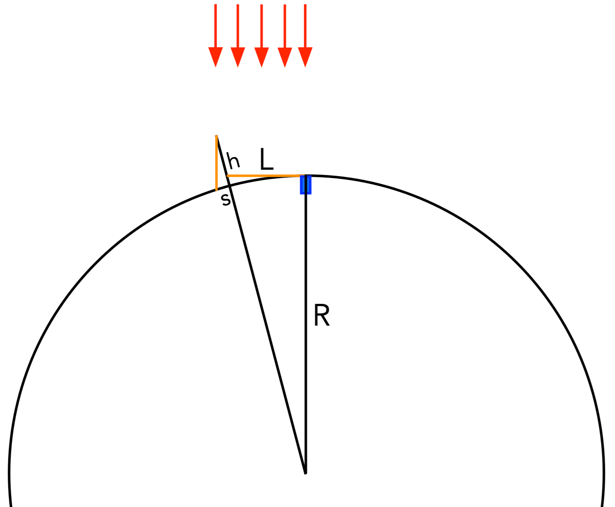

La potencia eléctrica que nos da un suministrador es el producto de la tensión por la corriente eléctrica que circula cuando enchufamos un aparato. Resulta que si medimos los voltios y los amperios alternos que circulan, puede ser que estas oscilaciones no se produzcan a la vez, sino que la corriente esté ligeramente desfasada con respecto a la tensión. Este desfase se representa en la Figura 5 mediante el ángulo φ del triángulo mostrado. Este triángulo nos indica que si el desfase φ es grande, no aprovechamos bien la electricidad generada y transportada. En trigonometría el coseno de un ángulo pequeño es cercano a 1, y el cosφ es el conocido factor de potencia eléctrica, que cuanto más cerca esté de 1, más eficiente resulta el circuito.

Figura 5: Potencia eléctrica Activa (P: que hace trabajo), Aparente (S: que debe generarse y transportarse) y Reactiva (Q: que no se aprovecha). Si conseguimos que la corriente y la tensión oscilen en fase (φ=0), aprovechamos eficientemente la energía eléctrica

Figura 5: Potencia eléctrica Activa (P: que hace trabajo), Aparente (S: que debe generarse y transportarse) y Reactiva (Q: que no se aprovecha). Si conseguimos que la corriente y la tensión oscilen en fase (φ=0), aprovechamos eficientemente la energía eléctricaEl desfase φ se produce típicamente por la gran cantidad de cableados y bobinados que son necesarios para generar, transformar y transportar la energía eléctrica. Para mejorar la eficiencia podemos contrarrestar el desfase en este caso mediante un conjunto de condensadores eléctricos para regular φ hacia valores mínimos y mejorar el factor de potencia.

Medida del radio de la tierraEratóstenes de Cirene (276-194 a.e.c.) fue uno de los sabios de la antigüedad que más conocimiento pudo adquirir y aplicar, al hacerse cargo de la Biblioteca de Alejandría durante más de 40 años. Entre sus muchas contribuciones a la ciencia, la maravillosa criba de Eratóstenes, sencillo algoritmo para obtener números primos y la medida del radio de la Tierra con instrumental rudimentario son, en mi opinión, sus más alucinantes aportaciones, por la importancia de sus resultados aplicados, la simplicidad de su realización y la potencia de su razonamiento.

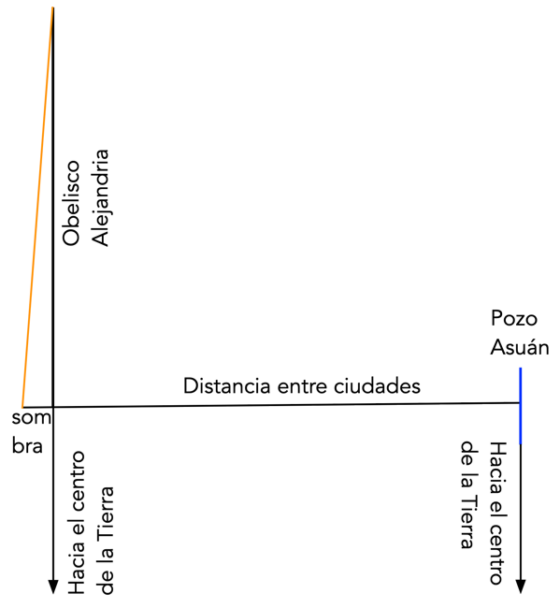

No sabemos con todo detalle cómo midió Eratóstenes el radio de la Tierra, ya que no nos han llegado sus escritos directos, sino lo narrado por otros autores. Así todo, es brillante su observación de que el solsticio de verano, el sol al mediodía no arrojaba sombra en los pozos de Siena (hoy Asuán), y, sin embargo, en su ciudad, Alejandría, los árboles, obeliscos o palos verticales sí que proyectaban sombra de longitud medible.

Figura 6: Posible medida de Eratóstenes y sus colaboradores

Figura 6: Posible medida de Eratóstenes y sus colaboradores

Si Eratóstenes utilizó alguno de los antiguos obeliscos de Alejandría, de una altura aproximada de 21 metros, pudo medir una sombra bien mensurable de unos 2,6 metros. Sus colaboradores o los datos de la Biblioteca le dieron una medida de distancia entre las ciudades de Asuán y Alejandría de aproximadamente 800 kilómetros (ver Figura 6).

El cálculo de Eratóstenes suele narrarse con cierta exactitud geométrica, al aplicar el quinto postulado de Euclides, de Los Elementos, que con seguridad se hallaba presente en la Biblioteca de Alejandría. Este postulado equivale a que los ángulos de cualquier triángulo suman 180 grados, o también que, si dos rectas son paralelas, los ángulos alternos internos formados con otra recta que corta a ambas son iguales. Sin embargo, resulta muy complicado medir con exactitud un ángulo tan pequeño como el de los rayos del sol proyectando sombra en Alejandría, ya que Eratóstenes no disponía entonces de cálculo trigonométrico.

Figura 7: Posible cálculo de Eratóstenes, utilizando la longitud de los catetos de dos triángulos semejantes en lugar de un ángulo difícil de medir. Nótese que el ángulo real de Eratóstenes es aún mucho menor que el mostrado en este diagrama

Figura 7: Posible cálculo de Eratóstenes, utilizando la longitud de los catetos de dos triángulos semejantes en lugar de un ángulo difícil de medir. Nótese que el ángulo real de Eratóstenes es aún mucho menor que el mostrado en este diagrama

Para evitar un cálculo fino de 7,2 grados, y, por tanto, el ángulo del sector terrestre que separa ambas ciudades, en la Figura 7 se muestra un posible cálculo no exacto, pero sí sencillo, que es plausible Eratóstenes pudo haber usado para obtener el radio de la Tierra. Se trata de dos triángulos semejantes. Tenemos bien medidos los dos catetos del triángulo pequeño del obelisco, y aproximadamente medido el cateto pequeño del triángulo grande, que es la distancia entre ambas ciudades. Esta distancia curva entre ciudades es solo ligerísimamente inferior a la longitud L mostrada en la Figura 7, de modo que la magia de dos triángulos semejantes permitiría a Eratóstenes efectuar una simple regla de tres, y el radio de la Tierra es R=L(h/s), es decir R = 800 km (21 m/2,6 m) = 6461 km. Los triángulos son asombrosos.

Sobre el autor: Victor Etxebarria Ecenarro es Catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

El artículo Einstein, Tesla, Eratóstenes y sus triángulos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Asteon zientzia begi-bistan #470

Asteon zientzia begi-bistan igandeetako gehigarria da. Astean zehar sarean zientzia euskaraz jorratu duten artikuluak biltzen ditugu. Begi-bistan duguna jaso eta laburbiltzea da gure helburua.

María Magdalena Petraccini 1759an jaio zen Florentzian. Kirurgilari trebea izan zen Petraccini. Mediku eta anatomiako irakasle batekin ezkondu zen, eta hark irakatsi zion lehenengo. Gero, Petracciniren trebetasuna ikusita, Florentziako Batzar medikoak unibertsitatean sartzeko baimena eman zion. Bertan anatomiako irakasle bihurtu zen, eta bere lehenengo semea jaio zenean, memoria bat idatzi zuen. Bertan jaioberriak hazteko bere metodoa azaldu zuen eta haurren osasunari kalte egiten zieten ohitura errotuak baztertzea zuen helburu. Datuak Zientzia Kaieran.

Energia berriztagarriakGure itsasertz eta ozeanoetako energia baliabide berriztagarriak modu eraginkorrean ustiatzen jarraitu ahal izango dugu hurrengo urteetan. Hala frogatu du Bilboko Ingeniaritza Eskolako Eolo ikerketa taldeak. Azaldu dutenez, berotegi efektuko gasen kontzentrazioa handitzeak aldatu egiten du atmosferaren eta ozeanoen portaera. Alabaina, azterketaren emaitzek erakutsi dutenez, aldaketa horiek ez dute ondorio nabaririk izango haizetik eta olatuetatik sortutako energia iturri berriztagarrietan. Azalpenak Zientzia Kaieran.

HizkuntzalaritzaAtzerriko azentuak badu eragina hizkuntzaren prozesamenduan. Ondorio hori lortu dute Gertaerei Loturiko Potentzialak izeneko metodoa erabiliz. Metodo horretan, partaideei garuneko erantzun elektrofisiologikoak neurtu zizkieten azentu ezberdinak entzuten zituzten bitartean. Emaitzek erakutsi dute azentu arrotza entzunda, jaiotzetiko hiztunen garunak malgutasun handiagoz jokatzen dutela akatsen aurrean, jaiotzetiko hiztunen azentua entzunda baino. Azalpenak Zientzia Kaieran.

OsasunaGeroz eta minbizi kasu gehiago detektatzen ari dira gazteengan. Ikerketa berri batek detektatu du azken 30 urteetan % 79 areagotu direla 50 urtetik beherako pertsonen minbizia kasuak. 204 herrialdetan jaso dituzte datuak. Egileek ondorioztatu dute, igoera honen arrazoi nagusiak alkohola eta tabakoa kontsumitzea, eta oso osasungarria ez den dieta jarraitzea direla. Horrez gain, obesitateak, sedentarismoak eta ingurumeneko hainbat faktorek ere eragina izan dezaketela uste dute. Datu guztiak Zientzia Kaieran.

Maskuriko tumoreak % 90 murriztea lortu dute, nanorrobotak erabiliz. Saguetan egin dituzte probak. Erabili dituzten nanorrobotek funtzio espezifikoko zenbait osagai dituzte gainazalean, horietako bat ureasa entzima. Entzima horren bidez, gernuko ureaz propultsatzen dira. Behin tumorera iritsita, eraso egiten diote gainazalean daramaten erradioisotopo batekin. Informazio gehiago Elhuyar aldizkarian.

Metodo bat garatu dute malariaren diagnostiko goiztiarra egitea eta tratamendu eraginkorrak garatzea ahalbidetuko duena. Hori lortu dute Plasmodium bizkarroiak immunitate-sisteman eragiten duen lehen erantzuna identifikatuta. Zehazki, IgM antigorputzen erantzuna eragiten duten 110 proteina identifikatu dituzte. Azalpenak Elhuyar aldizkarian.

BioteknologiaRhesus makako bat klonatu dute teknika berri bat erabiliz. Hain zuzen ere, klonatutako enbrioiaren trofoblastoa in vitro ernaldutako enbrioi batenarekin ordezkatu dute. Teknika horren bidez, 113 rhesus enbrioi klonatu zituzten, eta horietako 11 zazpi tximino emetan jarri zituzten. Kume bakarra jaiotzea lortu zuten eta 2 urte doa bizirik eta osasuntsu. Datu guztiak Elhuyar aldizkarian.

BiokimikaPixaren kolore horiaren misterioa argitu du AEBetako ikertzaile talde batek. Azaldu dutenez, Bilirubina reduktasa izeneko entzima da pisari bere kolorea ematen diona. Hesteetako mikrobioek sortzen dute entzima hori, eta bilirrubina urobilinogeno bihurtzen dute. Azken hori degradatzen joaten da eta urobilina izeneko molekula sortzen da, kolore horiaren erantzulea, hain zuzen. Azalpenak Berrian: Pixaren kolorearen misterioa.

TeknologiaMetalen fabrikazio gehigarria gero eta gehiago erabiltzen den fabrikazio-prozesua da. Prozesu horretan 3D eredu batetik abiatuz, materiala geruzaz-geruza gehitzen da. Modu bat baino gehiago daude, baina hedatuena energia-iturri bezala laserra eta material gehigarritzat hautsa erabiltzen duen prozesua da. UPV/EHUko Bilboko Ingeniaritza Eskolako Mekanika Saileko ikertzaileek prozesu hori forja prozesuarekin hibridatu dute Inconel 718 piezen fabrikaziorako. Informazio gehiago Zientzia Kaieran: Fabrikazio aeronautikoa optimizatzen.

Egileaz:Irati Diez Virto (@Iraadivii) Biologian graduatu zen UPV/EHUn eta Plentziako Itsas Estazioan (PiE-UPV/EHU) tesia egiten dabil, euskal kostaldeko zetazeoen inguruan.

The post Asteon zientzia begi-bistan #470 appeared first on Zientzia Kaiera.

¡Ups! Galileo y las mareas

Muchos desconfiaron de la teoría de Johannes Kepler para explicar las mareas. Según el astrónomo alemán, estas se debían por alguna clase de atracción misteriosa que la Luna ejercía sobre las mareas. Uno de los que desconfió de esta teoría fue Galileo Galilei y se puso a pensar en la suya propia. Para él las mareas eran producto de la rotación y la traslación de la tierra. Aquello parecía tener todo el sentido del mundo. Al girar sobre sí misma y alrededor del sol, la tierra sufría aceleraciones y desaceleraciones periódicas. Hoy sabemos que Galileo se equivocó y las arriesgadas intuiciones de Kepler eran correctas.

Los vídeos de ¡UPS¡ presentan de forma breve y amena errores de la nuestra historia científica y tecnológica. Los vídeos, realizados para la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU, se han emitido en el programa de ciencia Órbita Laika (@orbitalaika_tve), en la 2 de RTVE.

Producción ejecutiva: Blanca Baena

Guion: José Antonio Pérez Ledo

Grafismo: Cristina Serrano

Música: Israel Santamaría

Producción: Olatz Vitorica

Doblaje: K 2000

Locución: José Antonio Pérez Ledo

Edición realizada por César Tomé López

El artículo ¡Ups! Galileo y las mareas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Ezjakintasunaren kartografia #476

Minbizi baten hasierako faseetan aurkitzen dena, batzuetan, molekula baten interakzio arraroak dira. Noncanonical β-catenin interactions promote leukemia-initiating activity in early T-ALL, Marta Irigoyenen eskutik.

Bada teknologia bat, ez duena substantzia bat traza mailan detektatu baino, molekulen mailan detektatzen dituena. Ultrasensitive molecular sensing with surface-enhanced infrared absorption (SEIRA)

Minbizia immunoterapiarekin tratatzean, substantzia aktiboak dianara iristea nahi da eta, horretarako, pareta bat hautsi behar da. Baina horma horrek organismoa minbizitik babesten du. Zertan gabiltza? Breaking the wall so immunotherapy reaches the heart of the tumor, José R. Pinedak egina.

DIPCkoek gainerako ikertzaileei jartzen dizkieten erronkak ezin dira normalak izan. Oraingoan, mitokondrien forma eta geometria kuantifikatu nahi dira mikroskopia elektronikoko irudietatik abiatuta. Ehunka talde parte-hartzaileetatik zortzi bakarrik iritsi ziren helmugara. Baina erronkak, zuzenduta eta handituta, aurrera jarraitzen du. MitoEM challenge remains open

Mapping Ignorance bloga lanean diharduten ikertzaileek eta hainbat arlotako profesionalek lantzen dute. Zientziaren edozein arlotako ikerketen azken emaitzen berri ematen duen gunea da. UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren eta Nazioarteko Bikaintasun Campusaren ekimena da eta bertan parte hartu nahi izanez gero, idatzi iezaguzu.

The post Ezjakintasunaren kartografia #476 appeared first on Zientzia Kaiera.

Primera vía metabólica que produce óxido nítrico en plantas a partir de aminoácidos

Una investigación, liderada por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y en la que colabora la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), muestra la primera vía metabólica que produce óxido nítrico (NO) en plantas a partir de aminoácidos y la importancia de las oximas, un tipo de compuestos químicos, como productoras de dicha molécula. Este hallazgo, anhelado durante más de veinte años en el ámbito de la biología vegetal, tiene potenciales aplicaciones en la agricultura y la medicina.

El monóxido de nitrógeno (según la nomenclatura IUPAC), más conocido como óxido nítrico, una molécula pequeña (un átomo de nitrógeno unido a un átomo de oxígeno, NO), gaseosa e incolora, juega un papel clave como señalizador en muchas funciones vitales de los organismos vivos. En humanos regula aspectos cruciales como la salud cardiovascular e influye en el rendimiento deportivo. Además, está involucrado en la síntesis de antioxidantes y en procesos inflamatorios. Su importancia fue reconocida con el Premio Nobel de Medicina de 1998.

A diferencia de los animales, que producen óxido nítrico a través de una enzima (denominada NO sintasa), las plantas han utilizado predominantemente para su síntesis un proceso reductivo: toman nitrato y, a través de procesos enzimáticos mediados por la nitrato reductasa, lo convierten en óxido nítrico. Hasta este trabajo no se habían identificado, ya sea en experimentos de laboratorio o en condiciones naturales dentro de las plantas, vías metabólicas que pudieran producir óxido nítrico a partir de dos fuentes: el amonio libre (NH4+), usado como fertilizante, y los aminoácidos (los componentes básicos de las proteínas que también contienen nitrógeno).

“Aunque puede parecer que el asunto es trivial, desde hace muchos años se consideraba una cuestión no resuelta en biología vegetal y se sospechaba que su descubrimiento permitiría entender otros procesos esenciales en las plantas, como así está siendo. De hecho, a principios de siglo, importantes publicaciones científicas dieron a conocer varios trabajos en este ámbito, luego retractados por no ser correctos. En 2004, la revista Science se hizo eco de estos reveses y reconoció la importancia de encontrar esta vía metabólica. Aunque en los años posteriores se han publicado innumerables trabajos sobre esta cuestión, ninguno había llegado a mostrar una vía bioquímica que condujese a la producción de óxido nítrico a partir de nitrógeno reducido, como el del amonio, o los aminoácidos”, explica el catedrático José F. Morán, del IMAB (Instituto de Investigación Multidisciplinar en Biología Aplicada) de la UPNA .

Resistencia de las plantas ante el estrésLa investigación ha revelado una vía alternativa: la producción de óxido nítrico utilizando enzimas, llamadas peroxidasas, que actúan sobre un tipo de compuestos químicos, las oximas (como la indolacetaldoxima). Esta investigación promete mejorar la tolerancia de las plantas a condiciones de estrés, como la sequía, y podría influir en la nutrición vegetal, particularmente, en contextos de uso sostenible de fertilizantes.

Las aldoximas estudiadas han mostrado formar óxido nítrico en pequeñas cantidades ‘in vitro’ —en tubos de ensayo— e ‘in vivo’ —dentro de las células vivas de la planta—, y todas muestran un efecto inductor en el crecimiento de raíces laterales “lo que podrá ayudar a mejorar la tolerancia de las plantas en procesos de estrés como la sequía. Pero como tienen un efecto hormonal, representarán una herramienta útil con la que simular etapas del desarrollo vegetal, especialmente, en otras condiciones de estrés como la deficiencia de nutrientes, las altas temperaturas o la tolerancia a la nutrición con amonio como única fuente de nitrógeno. Este tipo de nutrición es importante, por ejemplo, cuando se quieren utilizar los purines de ganadería en vez de emplear fertilizantes nitrogenados fabricados con gran consumo de combustibles fósiles”, indica el equipo investigador.

Investigación en salud humanaAdemás, el papel de las aldoximas en la producción de óxido nítrico podrá abrir caminos en la investigación en humanos: en concreto, sobre enfermedades cardiovasculares y en el diseño de nuevos fármacos. A ello se suman otras vías de estudio relacionadas con la salud de las personas. “La indolacetaldoxima es una molécula con una importante homología estructural con la serotonina y con la melatonina, las hormonas de la felicidad, y de los ciclos circadianos y del sueño en humanos, respectivamente —señala José F. Morán—. El descubrimiento de su efecto y su modo de acción generará nuevos abordajes en los estudios para entender mejor los efectos de estas dos hormonas. Asimismo, las bacterias digestivas son capaces de sintetizar estas hormonas beneficiosas, por lo que indolacetaldoxima es una candidata de interés en el análisis de la señalización entre el cuerpo humano y sus bacterias intestinales”. Y el óxido nítrico “también está implicado en la gestión del ciclo celular y será esencial estudiar su efecto sobre células cancerosas y metastáticas”, concluye el catedrático de la UPNA.

Referencia:

López-Gómez P., Buezo J., Urra M., Cornejo A., Esteban R., Fernández de los Reyes J., Urarte E., Rodríguez-Dobreva E., Chamizo-Ampudia A., Eguaras A., Wolf S., Marino D., Martínez-Merino V., and Moran J.F. (2024) A new oxidative pathway of nitric oxide production from oximes in plants Mol. Plant. doi: 10.1016/j.molp.2023.12.009

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo Primera vía metabólica que produce óxido nítrico en plantas a partir de aminoácidos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

María Magdalena Petraccini, kirurgialari trebea eta haurtxoen zaintzen arloko berritzailea

Kirurgilari trebea eta bere garaian haurtxoak zaintzeko moduz kezkatuta, María Magdalena Petraccinik herrikideen eta medikuntzako profesionalen aintzatespena lortu zuen.

María Magdalena Petraccini Florentzian jaio zen 1759ko azaroaren 12an, Toscanako merkatari familia batean.

1. irudia: María Magdalena Petraccini kirurgilari italiarra. (Argazkia: domeinu publikoko irudia. Iturria: Wikimedia commons)

1. irudia: María Magdalena Petraccini kirurgilari italiarra. (Argazkia: domeinu publikoko irudia. Iturria: Wikimedia commons)1784an Francesco Ferretti mediku eta anatomiako irakaslearekin ezkondu zen, zeina Bagnacavalloko ospitaleko buru zen. Hari esker, Petracciniri kirurgiarekiko interesa piztu zitzaion; Ferrettik jardunbide horretan irakatsi zion, hilotzei ebakuntzak eginez. Haren teknika hain zen zehatza, non, 1778ko irailean, Florentziako Batzar medikoak unibertsitatean sartzeko baimena eman zion, hain zuzen ere, jardunbide medikoa emakumeen esku ez zegoen garai batean. Hala, 1788ko irailaren 13an, Medikuntza karrerako ikasle bihurtu zen Florentziako Unibertsitatean. Angelo Nannoni eta haren seme Lorenzo Nannoni kirurgialari bikainak izan zituen irakasle eta obstetriziarekiko interesa ere izan zuen.

Ondoren, Petraccini eta bere senarra Ferrarara joan ziren, eta Ferrarako Arcispedale Sant ‘Anna ospitalean ikasten jarraitu ahal izan zuen. Ferrarako Unibertsitatean graduatu zen eta, ondoren, han bertan izan zen anatomiako irakasle.

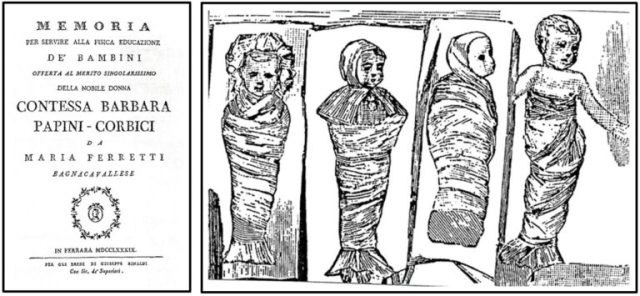

Memoria per servire alla fisica educazione dei bambini1789an, bere lehenengo semea jaio ondoren eta bere esperientzian oinarrituta, Petraccinik Memoria per servire alla fisica educazione dei bambini (Haurren gorputz-hezkuntzaren zerbitzurako memoria) argitaratu zuen. Honako hau idatzi zuen lanaren hitzaurrean:

Ni, hala ere, emakumea naiz, eta, ondorioz, objektu bat naiz, besteen aintzatespena nekez merezi dezakeena.

Eskuliburu labur hori Barbara Papini-Corbici kondesak eskatuta argitaratu zuen, eta hari eskainiko zion bere lana. Aristokrata erditzeko zorian zegoen eta aholkua eskatu zion Ferrettiri; izan ere, Ferrettik kirurgia eta obstetrizia arloan zituen ezagutzak oso ezagunak ziren. Haurren heriotza-tasaz kezkatuta, María Magdalenak eskaerari erantzun zion, obra horrek jaioberriak hazteko bere metodoa zabaltzen lagunduko ziolakoan eta lan hori irakurtzeak haurren osasunari kalte egiten zioten ohitura errotu eta txar batzuk zuzenduko zituelakoan.

Eskuliburu horrek Jean-Jacques Rousseauren Émile, ou de l ‘éducation filosofia tratatuaren eta Nicolas Andry De Boisregard medikuaren Orthopédie, ou l’ Art de prévenir et de corriger dans les enfants les difformités du corps lanaren eragina izan zuen.

Liburuan, Petraccinik gaitzetsi egiten zuen garai hartan haurtxoak bendatzeko ohitura, bere ustez lesioak eta deformazioak eragin baitzitzakeen. Defendatu egiten zuen, ordea, haurtxoei gorputz-adarrak mugitzen utzi behar zitzaiela. Haurtxo jaioberrientzat bainu beroak, atseden lasaia eta haien mugimenduak eragotziko ez zituen arropa eroso eta zabala gomendatzen zituen.

2. irudia: María Magdalena Petracciniren lanaren azala eta haurtxoen bendatze batzuk (XVI. mendea). (Iturriak: Wikimedia commons eta Staria e memoria della Bassa Romagna)

2. irudia: María Magdalena Petracciniren lanaren azala eta haurtxoen bendatze batzuk (XVI. mendea). (Iturriak: Wikimedia commons eta Staria e memoria della Bassa Romagna)Horiez gain, amagandiko edoskitzea ere gomendatzen zuen. Garai hartan, behe-mailako emakumeek baino ez zuten bularra ematean; aristokrata eta burges aberatsek inude bati ordaintzen zioten beren seme-alabei bularra eman ziezaioten.

Arrakastak eta aintzatespenakMaría Magdalena Petraccinik ikasten jarraitzen zuen eta senarrarekin batera, edo bakarrik, gaixoak bisitatzen zituen, batez ere haurrak. Etxean bertan ere jasotzen zituen pazienteak, eta amei, emakume xume zein aristokratei, gomendioak ematen zizkien.

1789. urtearen hasieran, Bagnacavalloko Adinekoen Kontseiluak haren jardunaren balio profesionala aitortu nahi izan zuen ofizialki eta dirulaguntza bat eman zion inguruko emakume behartsuak doan artatzeko.

María Magdalena Petraccini Ferretti 32 urte zituela hil zen 1791ko ekainaren 1ean. Lau seme-alabak umezurtz utzi zituen, amarik gabe: Giovanni, Zaffira, Euclides eta Antonio.

Haren urratsei jarraikiz, haren alaba Zaffira Ferrettik kirurgia ikasi zuen Boloniako Unibertsitatean eta medikuntzan graduatu zen 1800eko maiatzean.

1873an, Giuseppe Spallicci historialariak, bere Cenni biografici di alcune donne illustri italiane: operetta, proposta come libro di lettura nei collegi e nelle scuole femminili liburuan, honako hau zioen bi emakume horien jardunbideaz:

Ferrettitarrek, amak zein alabak, irakasten digute ez dagoela emakume batengandik ikas ez daitekeen arte edo zientziarik.

Iturriak:- Lippi, Donatella; Vannucci, Laura (2011). Maria Maddalena Petroncini Ferretti: una chirurga nella Firenze di fine sttecento, Atti e Memorie dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere liburan. La Colombaria Vol. LXXVI, atal berria LXII. Leo S. Olschki.

- Focaccia, Miriam. Scienza a due voci. Petraccini Ferretti Maria Maddalena.

- Maria Petraccini, Wikipedia

Marta Macho Stadler, (@Martamachos) UPV/EHUko Matematikako irakaslea da eta Kultura Zientifikoko Katedrak argitaratzen duen Mujeres con Ciencia blogaren editorea.

Jatorrizko artikulua Mujeres con Ciencia blogean argitaratu zen 2023ko azaroaren 29an: María Magdalena Petraccini, hábil cirujana e innovadora en el cuidado de los bebés.

Itzulpena: UPV/EHUko Euskara Zerbitzua.

The post María Magdalena Petraccini, kirurgialari trebea eta haurtxoen zaintzen arloko berritzailea appeared first on Zientzia Kaiera.

No estaban tan locos estos romanos

He modificado ligeramente una famosa cita que Obélix repite constantemente en todos los cómics de Uderzo y Goscinny porque resume muy bien el tema que voy a tratar en esta ocasión: los secretos geológicos que se esconden detrás de las técnicas de construcción de la República y el Imperio Romanos.

Testigo de hormigón romano del siglo I de nuestra era (izquierda), que resiste una compresión superior a 100 kg/cm2, y testigo de hormigón del siglo XXI fabricado con las técnicas modernas (derecha), resistente a compresiones de 200 a 300 kg/cm2. Muestras expuestas en el Museo del Teatro Romano de Caesaraugusta (Zaragoza). Foto: Blanca María Martínez

Testigo de hormigón romano del siglo I de nuestra era (izquierda), que resiste una compresión superior a 100 kg/cm2, y testigo de hormigón del siglo XXI fabricado con las técnicas modernas (derecha), resistente a compresiones de 200 a 300 kg/cm2. Muestras expuestas en el Museo del Teatro Romano de Caesaraugusta (Zaragoza). Foto: Blanca María MartínezSi hay algo que realmente nos sorprende de la Roma clásica es que muchas de sus colosales edificaciones han resistido en pie más de 2000 años. Y esas impresionantes dotes de ingeniería tienen que ver con sus conocimientos geológicos, posiblemente a partir de descubrimientos involuntarios pero funcionales. Pero no me estoy refiriendo a las rocas de diferente origen, composición y hermosas coloraciones naturales usadas como materiales ornamentales en fachadas, escalinatas o estatuas, sino al componente empleado para anclar los cimientos y levantar los muros de sus construcciones, el hormigón.

Seguro que todo el mundo que está leyendo este texto se ha acercado alguna vez a una obra y ha visto al personal vertiendo, generalmente a paladas, un par de materiales en una hormigonera, añadirle agua y esperar a que la máquina de varias vueltas para mezclar bien todos los componentes y generar así una pasta grisácea a la que denominamos hormigón. Uno de esos materiales que se añaden a la mezcla son los áridos, es decir, rocas que se rompen y machacan hasta alcanzar tamaño grava o arena. Y el otro es el cemento, una mezcla de arcillas y calizas deshidratadas tras calentarlas por encima de los 1200ºC, obteniendo así una cal viva (óxido de calcio) que tiene la propiedad de endurecerse al añadirle agua.

Detalle de los cimientos de uno de los muros del Teatro Romano de Caesaraugusta (Zaragoza), construido en el siglo I de nuestra era, a partir de la mezcla de cal viva, arena y cantos extraídos de las terrazas fluviales del río Ebro, mezcladas con el agua dulce del mismo. Los cantos de la imagen tienen tamaños superiores a los 5 cm de largo. Foto: Blanca María Martínez

Detalle de los cimientos de uno de los muros del Teatro Romano de Caesaraugusta (Zaragoza), construido en el siglo I de nuestra era, a partir de la mezcla de cal viva, arena y cantos extraídos de las terrazas fluviales del río Ebro, mezcladas con el agua dulce del mismo. Los cantos de la imagen tienen tamaños superiores a los 5 cm de largo. Foto: Blanca María MartínezEl hormigón parece ser el típico producto complejo descubierto recientemente debido a la evolución técnica en el mundo de la construcción, pero nada más lejos de la realidad. Desde al menos el siglo II antes de nuestra era, los romanos ya empleaban esta misma técnica para fabricar su propio hormigón, el denominado opus caementicium. Lo que hacían era calcinar la roca caliza en hornos de cocción, o caleros, hasta los 500-600ºC para obtener la cal viva utilizada como cemento mezclándola con arena y agua, añadiendo después cantos y fragmentos de rocas para obtener un hormigón tan resistente que emplearon para rellenar encofrados que actuaban como cimientos o soportes de muros de carga en sus construcciones.

Incluso, en poco tiempo le dieron una vuelta de tuerca a esta receta, consiguiendo mejorarla. En la zona de la bahía de Nápoles empezaron a utilizar una ceniza volcánica denominada puzolana (formada por óxidos de aluminio y silicio) para mezclarla con el resto de la arena. Y descubrieron que esta nueva mezcla podía ser utilizada en medios acuáticos, como el litoral marino, incluso aumentando la resistencia del hormigón, debido a una reacción química entre el agua de mar y la puzolana, que da lugar a la formación de nuevos minerales (como la tobermorita rica en aluminio) que consolidan los materiales.

Vista general de las gradas del Teatro Romano de Caesaraugusta (Zaragoza), con las marcas dejadas por los dientes metálicos de la pala excavadora que sacó a la luz los restos de la construcción al rozar con el hormigón romano endurecido. Foto: Blanca María Martínez

Vista general de las gradas del Teatro Romano de Caesaraugusta (Zaragoza), con las marcas dejadas por los dientes metálicos de la pala excavadora que sacó a la luz los restos de la construcción al rozar con el hormigón romano endurecido. Foto: Blanca María MartínezPero el uso de ceniza volcánica en la mezcla no es el único secreto de la durabilidad del hormigón romano. Recientemente, un equipo internacional de investigadoras e investigadores ha descubierto que los romanos mezclaban la cal viva (óxido de calcio) con pequeñas partículas de cal apagada o cal hidratada (hidróxido de calcio), un compuesto muy reactivo que es capaz de generar carbonato cálcico. Esto aporta al hormigón romano una capacidad de autorregeneración similar a la mostrada por el T-1000 de la película Terminator 2 mediante el siguiente proceso: cuando el material se fracturaba, podía circular agua por las grietas y reaccionar con las partículas de cal apagada, dando lugar a un fluido cargado en calcio que precipitaba en forma cristalina como carbonato cálcico, actuando como una especie de parche que cerraba la grieta. Si encima el hormigón tenía puzolana en su composición, la reacción química con el agua lo endurecería aún más. Y, de esta manera, las construcciones romanas han podido resistir el paso del tiempo por más de 2000 años.

La receta de este hormigón tan increíble nunca se dejó por escrito, al menos de manera detallada, ya que las menciones de los escritores romanos a sus técnicas de construcción fueron demasiado vagas e, incluso, ambiguas. Por eso, tras la caída del Imperio Romano, se dejó de emplear y no se ha conseguido replicar, con algunas diferencias, hasta hace un par de siglos.

Por supuesto, hay que darle al césar lo que es del césar, y es innegable que los romanos fueron unos maestros en los avances técnicos y de ingeniería, además de saber aprovechar las características geológicas de los materiales que utilizaron, aunque no conociesen exactamente la base científica en la que sustentaban sus éxitos. Pero es bien sabido que siempre copiaban e intentaban mejorar todo aquello que aprendieron de la gran civilización mediterránea previa. Por lo que sí, el primer hormigón de la historia se descubrió unos cuatro siglos antes en Grecia, preparándolo con una mezcla de cal viva, arena, rocas molidas y agua. Y sí, también usaban fragmentos de rocas volcánicas en esa argamasa. Aunque los griegos no fueron capaces de encontrar esos secretitos de la durabilidad y autorregeneración que descubrieron los romanos, aunque lo hiciesen por pura casualidad.

Referencia:

Linda M. Seymour et al. (2023) Hot mixing: Mechanistic insights into the durability of ancient Roman concrete. Science Advances doi:10.1126/sciadv.add1602

Sobre la autora: Blanca María Martínez es doctora en geología, investigadora de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y colaboradora externa del departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU

El artículo No estaban tan locos estos romanos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Fabrikazio aeronautikoa optimizatzen

Metalen fabrikazio gehigarria gero eta gehiago erabiltzen den fabrikazio-prozesua da. 1980. urtean ateratako lehen patentetik izugarri eboluzionatu eta hazi da.

Fabrikazio gehigarria (FG) 3D eredu batetik abiatuz materiala geruzaz-geruza gehitzean oinarritzen da eta bere aldaera nagusiak bi dira. Alde batetik, Hauts-Ohearen Fusioa (HOF edo ingelesez PBF) eta, bestetik, Zuzeneko Energia Gehikuntza (ZEG edo ingelesez DED). PBF prozesua hauts-geruza ezberdinetan intereseko guneen fusio selektiboan oinarritzen da, helburua ia % 100eko dentsitatea duten pieza konplexuak hutsetik hasita sortzea izanik. DED prozesuetan, aldiz, pieza hutsetik sortzen hasi beharrean, materiala oinarri baten gainean gehitzen da. Horregatik, bigarren aldaera hau, kalteturiko piezak konpontzera, estaldurak sortzera edota piezei xehetasunak gehitzera bideratzen da orokorrean.

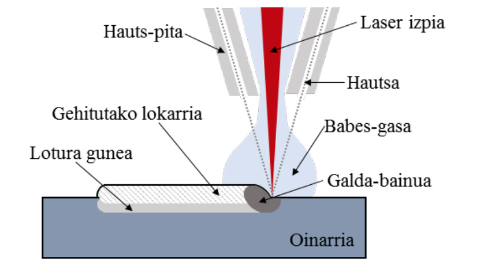

DED prozesuen artean hedatuena energia-iturri bezala laserra eta material gehigarritzat hautsa erabiltzen duen Laser bidezko Zuzeneko Energia-Gehikuntza prozesua da (ingelesez Laser Directed Energy Deposition izenekin ezaguna).

Irudia: laser bidezko Zuzeneko Energia-Gehikuntza prozesua. (Iturria: Ekaia aldizkaria)

Irudia: laser bidezko Zuzeneko Energia-Gehikuntza prozesua. (Iturria: Ekaia aldizkaria)Aldaera horretan, irudian ageri denez, laser-izpia pitarekiko ardazkide ateratzen da eta laserraren eta hauts gehigarriaren arteko elkarketa gertatzen den gunean, hau da, distantzia fokalean, oinarriko materiala urtuz galda bainua sortzen da bertan hauts-partikulak injektatzen direlarik. Aldi berean, pitaren eta piezaren arteko mugimendu erlatiboari esker gertatzen den hozketaren ondorioz, galda-bainua solidotu egiten da, kordoi solido bat sortuz. Behin galda-bainua solidotuta, oinarriko materialaren eta gehitutako materialaren artean lotura metalurgiko sendoa lortzen da, pieza eta pitaren mugimendu erlatiboarekin itxura hartzen du. Horrela, nahi diren formako kordoiak sortu daitezke eta prozesu hori geruzaz geruza errepikatuz, helburu den hiru dimentsioko geometria lortzen da.

Geruzaz-geruza eraikitzeko askatasunak, pieza konplexuak eta pertsonalizatuak fabrikatzea ahalbidetzen dio FGari erreminta edo tresneria berezien behar izanik gabe. Hori dela eta, prozesu horren aplikazio gehienek, pisu-murrizpena edo diseinu-askatasuna bilatzen dute. Halaber, FG bidez posible da ohiko fabrikazio-prozesuekin lortu ezin diren geometria konplexu eta osagaiak ekoiztea. Horregatik, FGaren aplikazio-sektore nagusiak medikoa, aeronautikoa, industriala eta kontsumokoa dira. Hala ere, industria aeronautikoan eta aeroespazialean ohiko fabrikazio prozesu gisa erabiltzeko azterketa eta egiaztapen ugari falta zaizkion prozesua da, oro har aurkezten dituen propietate mekaniko aldakorrengatik. Beraz, teknologia honen egiaztatze-prozesuetan lan gehiago egitea beharrezkoa da.

Hori dela eta, DED prozesuak aeronautikan asko erabiltzen den forja-prozesuarekin hibridatzea posible den aztertzea oso interesgarria da. Forja bidez propietate mekaniko apartak baina geometria konplexutasun mugatuko piezak fabrikatu daitezke. Horregatik, helburu diren osagaiak lortzeko forjatutako piezek mekanizazio prozesu luzeak jasan beharrean, pieza sinpleak forjatu eta xehetasunak L-DED bidez gehitu daitezke. Bestalde, hibridazio-prozesuan erabilitako materiala Inconel 718a da, zeina industria aeronautikoan ohikoa den. Gainera, material horrekin mekanizatzeko zailtasunak izatea arrunta da.

Forja eta L-DED prozesuak hibridatzeko, lehenik eta behin forjaturiko Inconel 718 oinarri gainean Inconel 718 hautsa L-DED bidez gehitzeko erabili beharreko parametro optimoak definitu behar dira. Horretarako, prozesu mota horretan eragin handiena duten laserraren potentzia, hauts-emaria eta pitaren aitzinapen-abiadura optimizatzea beharrezkoa da. Bestalde, fabrikazio optimoa aukeratzeko lehenengo kordoi bakunak, jarraian geruzak edo gainjartzeak eta azkenik kubo bat eraikitzen dira. Amaitzeko, Inconel 718arentzat ohiko bero-tratamenduaren ostean propietate mekaniko egokiak bermatzeko trakzio-entsegua egiten da, FGak forjak baino propietate ahulagoak eskaintzen dituela ondorioztatuz.

Artikuluaren fitxa:- Aldizkaria: Ekaia

- Zenbakia: 44

- Artikuluaren izena: Fabrikazio gehigarriaren eta forjaren hibridazioa sektore aeronautikorako Inconel 718 piezen fabrikazio eraginkorrerako

- Laburpena: Lan honetan Inconel 718 piezen fabrikazio-prozedura eraginkorragoa posible ote den aztertzeko lehen urratsak eman dira, batez ere etorkizunean sektore aeronautikoan erabiltzeko. Forja prozesuak propietate mekaniko oso onak eskaintzen ditu, baina geometria-konplexutasun mugatua dauka. Aldiz, fabrikazio gehigarriak diseinu-askatasun handia ematen du, baina prozesu honekin fabrikaturiko piezen portaeraren inguruan ziurgabetasuna handiagoa da. Hortaz, lan honetan bi prozesu horien arteko hibridazioa aztertu da, prozesu bakoitzaren alderdi ahulei aurre egiteko asmoz. Zehazki, fabrikazio gehigarriaren barneko Laser bidezko Zuzeneko Energia Gehikuntza (L-ZEG) —ingelesez L-DED— teknologia erabili da, materiala desira den gunean gehitzeko aukera eskaintzen duelako eta, beraz, hibridaziorako prozesu egokia delako. Ikerlan honetan, lehendabizi forjaturiko Inconel 718 oinarriaren gainean L-DED bidez xehetasunak gehitzeko parametro optimoak zehaztu dira. Honela, loturaren kalitatea analisi metalografiko bidez baieztatu da. Bigarren pauso batean, trakzioko saiakuntza bidez, fabrikazio-prozesu bien arteko lotura mekanikoa egokia dela ikusi da eta bi prozesuen hibridazioa bideragarria dela ondorioztatu da.

- Egileak: Oier Barrenetxea, Oihane Murua, Jon Iñaki Arrizubieta, Aitzol Lamikiz eta Eneko Ukar

- Argitaletxea: UPV/EHUko argitalpen zerbitzua

- ISSN: 0214-9001

- eISSN: 2444-3255

- Orrialdeak: 353-369

- DOI: 10.1387/ekaia.23771

Oier Barrenetxea, Oihane Murua, Jon Iñaki Arrizubieta, Aitzol Lamikiz eta Eneko Ukar UPV/EHUko Bilboko Ingeniaritza Eskolako Mekanika Saileko ikertzaileak dira.

Ekaia aldizkariarekin lankidetzan egindako atala.

The post Fabrikazio aeronautikoa optimizatzen appeared first on Zientzia Kaiera.

Melba Roy Mouton, la matemática que vigilaba satélites

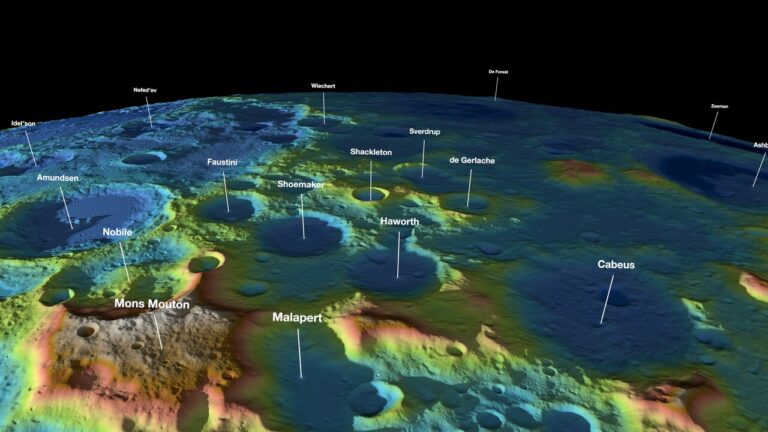

Mons Mouton es una montaña lunar, parecida a una mesa, situada cerca del Polo Sur de la Luna. En febrero de 2023 la Unión Astronómica Internacional la bautizó con este nombre en honor a la matemática estadounidense Melba Roy Mouton, como reconocimiento a sus logros como programadora informática y sus contribuciones a las misiones de la NASA.

Melba Mouton fue una de nuestras líderes pioneras en la NASA. No solo ayudó a la NASA a tomar la iniciativa en la exploración de lo desconocido en el aire y el espacio, sino que también trazó un camino para que otras mujeres y personas racializadas siguieran carreras y lideraran la ciencia de vanguardia en la NASA.

Sandra Connelly, administradora científica en la sede de la NASA en Washington.

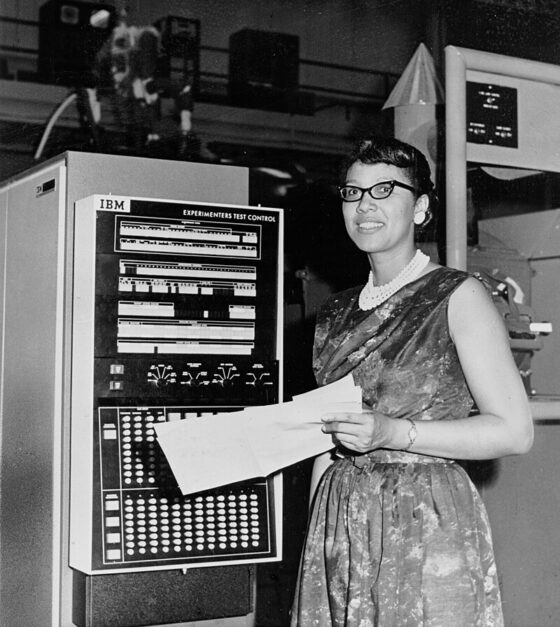

Melba Roy Mouton. Fuente: Wikimedia Commons.

Melba Roy Mouton. Fuente: Wikimedia Commons.Melba Louise Chloe nació el 28 de abril de 1929 en Fairfax (Virginia, Estados Unidos). Realizó sus estudios en la Universidad de Howard, graduándose en matemáticas con especialización en física en 1950.

Los apellidos con los que se la conoce corresponden a los de sus dos maridos, Wardell Roy (con el que tuvo dos hijos y del que se divorció) y Webster Mouton (con el que tuvo un hijo).

Su carrera en la NASA

Trabajó inicialmente en el Servicio de Mapas del Ejército y la Oficina del Censo de Estados Unidos. En este centro gubernamental se centraban en el trazado de futuros barrios y otros lugares de expansión demográfica durante el baby boom que tuvo lugar en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. La tarea de Mouton consistía en analizar estadísticas de poblaciones, interpretar los datos obtenidos y transformarlos en una información fácil de entender por otros investigadores.

En 1959 fue contratada por la NASA e ingresó en el Centro de Vuelo Espacial Goddard.

En 1960 se puso en órbita el satélite experimental de comunicaciones de la NASA Echo 1. Cuatro años más tarde se lanzó Echo 2. Mouton fue la supervisora del equipo de “computadoras humanas” que realizaba el seguimiento de su órbita. Sus cálculos ayudaron a producir los horarios de los elementos orbitales mediante los cuales millones de personas pudieron ver el satélite desde la Tierra cuando pasaba por encima de ella. La cosmóloga Chanda Prescod-Weinstein explicaba de este modo la complejidad de ese trabajo de seguimiento de satélites:

Cuando ponemos satélites en órbita, hay que vigilar muchas cosas. Tenemos que asegurarnos de que la atracción gravitatoria de otros cuerpos, como otros satélites, la Luna, etc., no perturbe y desestabilice la órbita. Son cálculos extremadamente difíciles de hacer incluso hoy en día, incluso con un ordenador-máquina. Así que lo que hizo fue un trabajo extremadamente intenso y difícil. El objetivo del trabajo, además de garantizar que los satélites se mantuvieran en una órbita estable, era saber dónde estaba todo en todo momento. Así que tenían que ser capaces de calcular con un alto nivel de precisión.

Melba Roy Mouton (1960). Fuente: Wikimedia Commons.

Melba Roy Mouton (1960). Fuente: Wikimedia Commons.

Debido a sus capacidades, se le asignaron otras tareas como la de iniciarse en los lenguajes de programación como el APL (A Programming Language) necesarios en trabajos relacionados con la mecánica compleja, los lanzamientos espaciales y el trazado de órbitas. Y, tras aprender, fue instructora en una serie de seminarios sobre el lenguaje de programación APL celebrados en los Watson Research Labs.

Los reconocimientos llegan

Antes de jubilarse en 1973, Melba Mouton se convirtió en subdirectora de Programas de Investigación de la División de Trayectoria y Geodinámica del Centro de Vuelo Espacial Goddard. En reconocimiento a su dedicado servicio y sus destacados logros (que llevaron, entre otros, al éxito del alunizaje del Apolo 11 el 20 de julio de 1969) se le concedió el Premio Apollo Achievement Award.

El 15 de abril de 1972 la NASA utilizó su imagen, junto con la de varios colegas afroamericanos, en un anuncio en el periódico The Afro American en el que la institución declaraba su compromiso con la diversidad.

Y volvemos a la montaña de Melba: Mons Mouton es una montaña lunar ancha y de cima relativamente plana. Alrededor de su base hay un anillo de enormes cráteres. Está previsto que Mons Mouton sea en el lugar de alunizaje del rover lunar VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover). Este robot se posará en el Polo Sur de la Luna a finales de 2024 en una misión de cien días para buscar hielo y otros recursos potenciales. La información obtenida ayudará a conocer el origen y la distribución del agua en nuestro satélite.

Melba Mouton falleció el 25 de junio de 1990 debido a un tumor cerebral. Dedicó catorce años de trabajo a la NASA, en los inicios de la carrera espacial y de la programación. Como mujer y afroamericana no lo tendría nada fácil. Nos queda su ejemplo y esa montaña lunar que acogerá a VIPER en su extraordinaria misión.

Imagen del Polo Sur lunar coloreada por elevación. Mons Mouton aparece abajo a la izquierda. Fuente: NASA’s Scientific Visualization Studio / Ernie Wright, Alex Kekesi, Noah Petro, David Ladd, Ian Jones, Laurence Schuler

Imagen del Polo Sur lunar coloreada por elevación. Mons Mouton aparece abajo a la izquierda. Fuente: NASA’s Scientific Visualization Studio / Ernie Wright, Alex Kekesi, Noah Petro, David Ladd, Ian Jones, Laurence SchulerReferencias

-

Kristen Vogt Veggeberg, Meet Melba Roy Mouton, the Space Race mathematician and keeper of orbiting satellites, Massive Science, 5 agosto 2021

-

Rachel Hoover, Moon Mountain Name Honors NASA Mathematician Melba Mouton, 15 febrero 2023

-

Mons Mouton, a Newly Named Lunar Mountain, Scientific Visualization Studio, NASA

-

Melba Roy Mouton, Wikipedia

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad

El artículo Melba Roy Mouton, la matemática que vigilaba satélites se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Zergatik detektatzen ari dira minbizi kasu gehiago gazteengan?

Hiru emakumetik batek eta bi gizonetik batek minbiziren bat izango du bizitzan zehar. Gure organismoko epe luzerako errusiar erruleta bailitzan, 200 gaixotasun baino gehiago barne hartzen dituen gaitz hori izateko probabilitateak gero eta handiagoak dira adinak gora egin ahala. Ezin dugu % 100ean bermatu bala hori saihestu ahalko dugunik, baina gure esku dago neurriak hartzea bala jasotzeko arriskua askoz txikiagoa izan dadin. Zenbatesten da neoplasien erdia ekidin zitekeela prebentziozko neurriak aplikatuta (hala nola tabakoa eta alkohola kontsumitzeari uztea eta elikadura osasungarria izatea).

Pronostikoak ez dira optimistak. Osasunaren Mundu Erakundeak zenbatesten du minbizi kasuak ia % 50 areagotuko direla bi hamarkadetan munduan: 19,3 milioitik 2020an 28,4 milioira 2040an. Espainian, kasuen kopuruak gora egin du ere 2016tik, batez ere herritarren zahartze progresiboagatik, baheketen estaldura eta barietate handiagoagatik eta bizimodu txarrengatik.

Irudia: hainbat ikerketak jaso dute minbiziaren maiztasuna gazteengan nabarmen areagotu egin dela azken urteetan. (Argazkia: cottonbro studio – Domeinu publikoko irudia. Iturria: pxhere.com)

Irudia: hainbat ikerketak jaso dute minbiziaren maiztasuna gazteengan nabarmen areagotu egin dela azken urteetan. (Argazkia: cottonbro studio – Domeinu publikoko irudia. Iturria: pxhere.com)Zahartzea da minbiziaren garapenerako arrisku faktorerik garrantzitsuena (kasu gehienak 65 urtetik gorako pertsonetan agertzen dira); hala ere, hainbat faktorek eragin dezakete gaixotasuna pertsona gazteagoetan agertzea. Izan ere, hainbat ikerketak jaso dute minbiziaren maiztasuna gazteengan nabarmen areagotu egin dela azken urteetan. Zentzu horretan, BMJ Oncology aldizkarian duela gutxi argitaratutako ikerketa berri batek detektatu du azken 30 urteetan % 79 areagotu direla 50 urtetik beherakoen minbizia kasuak (agerpen goiztiarreko minbizia) mundu osoan. Halaber, minbiziagatiko heriotzak ere ia % 28 areagotu dira kolektibo horretan.

Emaitza horietara iristeko, ikertzaileek 1990 eta 2019 artean 204 herrialdetako herrietan 29 minbizi motaren agerpenaren bilakaera jasotzen duten erregistro epidemiologikoak aztertu zituzten. 2019an, 50 urtetik beherakoen artean hilkortasun eta gaixotasun karga handiena eragin zuten tumoreak honako hauek izan ziren: bularrekoa, trakeakoa, birika eta bronkioetakoa, urdailekoa, eta kolon eta ondestekoa. Beste alde batetik, prostatako minbizia eta sudur-faringeetako minbizia izan ziren intzidentzietan areagotze nabarmenena izan zuten neoplasiak.

Minbizi kasuen areagotzea are markatuagoa izan zen maila erdiko eta maila erdi-altuko garapen sozioekonomikoko herrialdeetako 40 eta 49 urte arteko pertsonen kolektiboan (bereziki Ipar Amerikan, Australian eta Mendebaldeko Europan). Hala ere, minbiziagatiko hilkortasuna ere nabarmen jaitsi zen garapen altuko herrialdeetan. Ikertzaileek kalkulatu zuten joera hori mantentzen bada, agerpen goiztiarreko minbiziagatiko intzidentzia eta heriotzak % 31 eta % 21 areagotuko direla, hurrenez hurren, 2030. urterako.

Alkohola, tabakoa eta dietaMinbiziaren agerpenean faktore askok eragiten dute; hori dela eta, oso zaila da zehazki jakitea zein diren gazteengan minbizi kasuak areagotzen laguntzen ari direnak. Edonola ere, ikerketako zientzialari arduradunek iradoki dute hauek direla fenomenoaren atzean dauden hiru arrazoi nagusiak: alkohola eta tabakoa kontsumitzea, eta oso osasungarria ez den dieta jarraitzea (haragi gorriaren eta gatzaren kontsumo handia, eta fruta eta esnearen kontsumo txikia). Faktore horietatik haratago, litekeena da beste kausa batzuk ere tartean egotea, baina gazteengan neoplasiak areagotzea zein neurritan eragiten ari diren jakiteko ezagutza oso mugatua da.