Cristalografía (8): Morfismos químicos

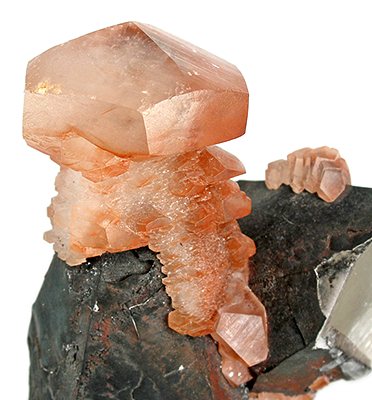

A finales del siglo XVIII Martin Heinrich Klaproth continuó el trabajo donde Dolomieu lo había dejado. Klaproth identificó tres formas cristalográficas diferentes de carbonato cálcico: calcita, aragonito y vaterita. Publicó las diferencias detalladas entre estos tres minerales en su Beiträge zur chemischen Kenntniss der Mineralkörper, obra en cinco volúmenes publicada entre 1795 y 1810. Haüy se mostró muy interesado en este descubrimiento, pero le desconcertaba el aragonito: a diferencia de la calcita, no se rompía en romboedros.

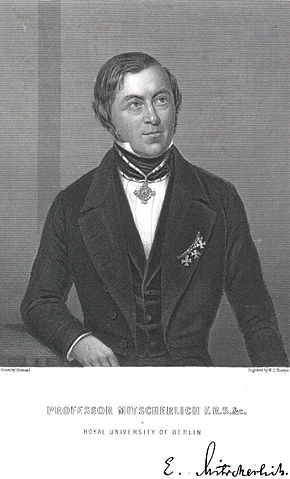

Klaproth, que había sido catedrático en Berlín, dejó su puesto vacante a su muerte en 1817. En 1819, a propuesta de Jöns Jakob Berzelius, fue nombrado para sucederle Eilhard Mitscherlich. Mitscherlich, químico, había comenzado a estudiar en profundidad la cristalografía en 1818 y pronto se dio cuenta de que los cristales que tienen la misma composición pero distinta morfología, como la calcita y el aragonito, no son tan extraños. También se dio cuenta de que había cristales que tienen la misma morfología pero diferente composición química. Así, la dolomita, un mineral descrito por Dolomieu, es muy similar a la calcita, pero contiene calcio y magnesio [CaMg(CO3)2 ]en vez de sólo calcio [CaCO3]. Mediciones precisas realizadas por Wollaston mostraban que las diferencias entre los cristales de dolomita, calcita y la siderita (carbonato de hierro) eran mínimas: el ángulo romboédrico era respectivamente de 105º5′, 106º15′, y 107º0′.

Pero, ¿nadie se había dado cuenta de esto antes? Claro que sí. Sin ir más lejos Romé de l’Isle lo había hecho notar en alumbres cúbicos que forman cristales mixtos. Alrededor de 1812 el propio Wollaston describió más ejemplos de cristales similares con diferente composición química en los que había medido diferencias angulares mínimas. Por ejemplo, en la serie de sulfatos alcalinos [K2SO4, Rb2SO4, Cs2SO4, (NH4)2SO4] los ángulos interfaciales difieren sólo unos pocos minutos, y en un compuesto similar, el Ti2SO4, la variación con respecto a la media es de sólo medio grado. Resultados similares se encuentran en series de fosfatos y arseniatos.

Por tanto, estamos ante dos fenómenos aparentemente opuestos: sustancias de la misma composición química que forman cristales de diferente morfología y sustancias de diferente composición química que forman cristales de morfología muy similar. Mitscherlich les puso nombre; llamó isomorfos a los que tenían diferente composición y (casi) igual forma y polimorfos a los que tenían la misma composición y diferente forma. Y dio el paso definitivo estableciendo la ley del isomorfismo: los compuestos que cristalizan juntos probablemente tengan estructuras y composiciones similares. Lo que implicaría que las sustancias de composición similar es probable que den lugar a cristales isomorfos.

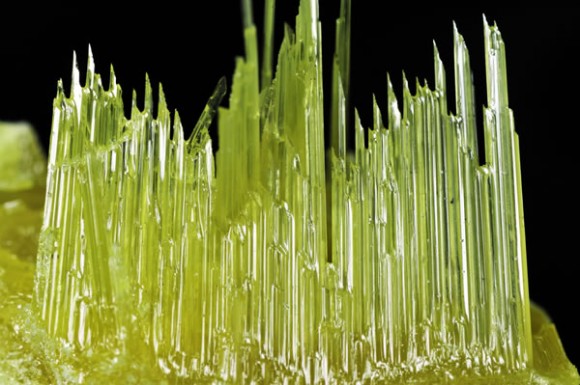

Incluso las sustancias elementales pueden cristalizar de diferentes maneras como observó el propio Mitscherlich en el azufre, que produce cristales diferentes (esto es, con diferentes ángulos interfaciales) dependiendo de las condiciones de cristalización. Incidentalmente, haciendo estos experimentos fue como Mitscherlich descubrió el azufre monoclínico, que cristaliza por encima de los 96ºC. Su razonamiento fue que los átomos de un mismo elemento se organizan en distintas “moléculas” porque se unen entre sí de distintas maneras, lo que resulta en las distintas formas de los cristales. Un ejemplo muy conocido es el diamante, el grafito y el hollín que son prácticamente carbono puro. Este polimorfismo merecía un nombre especial, por lo que Berzelius creó el término alotropía en 1841.

El descubrimiento y caracterización del isomorfismo tuvo una influencia muy importante en el desarrollo de la química, mucho más allá del puramente teórico. Las diferentes propiedades de los compuestos isomorfos permitieron a Berzelius la confección la primera tabla relativamente precisa de pesos atómicos. Hasta ese momento se fijaba el peso atómico del hidrógeno arbitrariamente en 1, por lo que resultaba que el carbono tenía peso atómico 6 (en vez de 12) y el oxígeno 8 (en vez de 16), y el agua era HO en vez de H2O; Berzelius cambió todo esto.

No sólo los pesos atómicos, que son sólo la punta del iceberg; el descubrimiento de Mitscherlich propició el desarrollo muy poco después de multitud de conceptos químicos, relacionados sólo parcialmente con la cristalografía. El ejemplo más importante sea quizás el descubrimiento de la isomería.

Referencias generales sobre historia de la cristalografía:

Referencias generales de la serie:

[1] Wikipedia (enlazada en el texto)

[3] Molčanov K. & Stilinović V. (2013). Chemical Crystallography before X-ray Diffraction., Angewandte Chemie (International ed. in English), PMID: 24065378

[4] Lalena J.N. (2006). From quartz to quasicrystals: probing nature’s geometric patterns in crystalline substances, Crystallography Reviews, 12 (2) 125-180. DOI:10.1080/08893110600838528

[5] Kubbinga H. (2012). Crystallography from Haüy to Laue: controversies on the molecular and atomistic nature of solids, Zeitschrift für Kristallographie, 227 (1) 1-26. DOI: 10.1524/zkri.2012.1459

[6] Schwarzenbach D. (2012). The success story of crystallography, Zeitschrift für Kristallographie, 227 (1) 52-62. DOI: 10.1524/zkri.2012.1453

Este texto es una revisión del publicado en Experientia docet el 2 de enero de 2014

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Cristalografía (8): Morfismos químicos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Cristalografía (3): Goniómetros y óxidos dulces

- Cristalografía (6): El cura rompecristales

- Cristalografía (7): Moléculas, superfluidades y contaminaciones

La función renal en vertebrados

La mayor parte de lo que sabemos sobre el funcionamiento de los riñones de vertebrados procede de estudios hechos con anfibios y con mamíferos. Los anfibios resultan ser un modelo animal muy útil a estos efectos, y lo que sabemos del funcionamiento de su riñón es generalizable a la mayoría de vertebrados y, en concreto, a los peces de agua dulce y a los reptiles, exceptuando en parte a las aves.

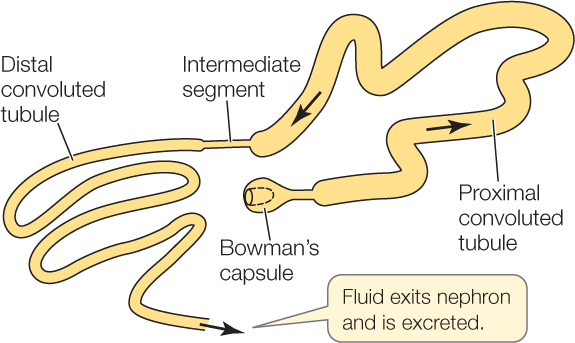

En la nefrona de la mayor parte de grupos de vertebrados se diferencian los siguientes elementos: (1) cápsula de Bowman, (2) túbulo contorneado proximal, (3) segmento intermedio, (4) túbulo contorneado distal, y (5) túbulo colector. Los segmentos llamados “túbulo contorneado” se caracterizan por que describen múltiples curvas en su trayectoria; a eso se refiere el término “contorneado”. En inglés se dice convoluted, que puede traducirse también como enmarañado, retorcido o complicado; el término “contorneado” es claramente más compasivo. El segmento intermedio es bastante recto y de muy pequeño diámetro, y el túbulo colector es también relativamente recto, pero de mayor grosor que el intermedio. Los segmentos desempeñan diferentes funciones, aunque también pueden cambiar dentro de cada segmento. La longitud de la nefrona viene a ser de 1 cm aproximadamente, aunque el grosor es microscópico en todo su recorrido. El túbulo colector desemboca, junto con muchos otros túbulos, en el ducto o tubo colector, y los ductos colectores desembocan en el uréter, que es el canal que conduce la orina a la vejiga.

Nefrona de un anfibio

Como vimos en la anotación anterior, lo normal es que una parte muy importante de la orina primaria no sea expulsada al exterior, sino que sea reabsorbida a lo largo de la nefrona, y esa reabsorción afecta tanto al agua como a las sales y otras sustancias que conviene retener. En el caso de los anfibios también es ese el caso, aunque no suele ser agua lo que les falta. De hecho, para la mayor parte de los animales que viven en agua dulce el problema consiste en retener las sales a la vez que expulsan la máxima cantidad de agua posible.

A lo largo del túbulo contorneado proximal se reabsorbe activamente Na+, y lo normal es que el Cl– lo acompañe al moverse a favor del gradiente eléctrico generado por el transporte del catión. La concentración osmótica a lo largo de ese segmento apenas varía, porque su epitelio es permeable al agua, de manera que la reabsorción de NaCl se ve acompañada por una reabsorción de agua de similar magnitud. En los anfibios estudiados, entre un 20% y un 40% de la orina primaria es reabsorbida en este primer segmento de la nefrona. Además de NaCl y agua, en el túbulo proximal se reabsorbe glucosa y aminoácidos.

La reabsorción de NaCl prosigue en el túbulo contorneado distal, aunque en este caso, la recuperación de sal puede ir acompañada de reabsorción de agua, o no, dependiendo de las necesidades que impone el mantenimiento del balance hídrico. En otras palabras, el volumen final de orina que se expulsa depende de la medida en que el agua acompaña al NaCl cuando es reabsorbido este en el túbulo distal; cuanto menor es la reabsorción de agua, mayor es la producción de orina final (mayor es la diuresis) y cuanto mayor es el volumen que se reabsorbe, menor es la diuresis. En algunas especies de anfibios la vejiga también interviene en la formación de orina de forma similar a como lo hace el túbulo contorneado distal.

La permeabilidad para con el agua del epitelio del túbulo contorneado distal está controlada por la hormona antidiurética (ADH) o vasotocina1, una hormona peptídica producida por la neurohipófisis; y ese control se ejerce a través de la inserción de más o menos aquaporinas en la membrana apical de las células epiteliales. Cuando los niveles circulantes de esta neurohormona son bajos, la permeabilidad del epitelio es baja (menor inserción de aquaporinas), de manera que la reabsorción de NaCl por las células epiteliales del túbulo distal no es acompañada por una reabsorción equivalente de agua. Como consecuencia, se recupera poca agua, la orina producida es abundante y además muy diluida, esto es, su concentración de sales es muy baja. Lo contrario ocurre cuando la concentración circulante de vasotocina es alta: hay una intensa reabsorción de agua en el túbulo distal (en su parte más próxima al túbulo colector, principalmente) y, en consecuencia, la orina es escasa y su concentración salina es más alta. Estos son, precisamente, los procesos mediante los que se efectúa la regulación del volumen de los líquidos coporales y de la concentración osmótica y salina que realizan muchos animales y que vimos en algunas anotaciones de esta serie.

En anfibios, lagartos, aves y otros reptiles la hormona antidiurética no solo aumenta la permeabilidad al agua de ciertas zonas del túbulo contorneado distal, sino que también disminuye la tasa de filtración glomerular, mediante una reducción en el número de nefronas que filtran plasma sanguíneo. Esa reducción se produce provocando vasoconstricción en los vasos que llevan sangre al glomérulo (aferentes). Este mecanismo complementa el descrito anteriormente y ambos contribuyen a retener agua y limitar el volumen de orina que es expulsada al exterior. Y en algunas especies de anfibios la ADH eleva, además, la reabsorción activa de NaCl, favoreciendo también de este modo la reabsorción de agua.

En el mecanismo que desencadena la elevación de la concentración sanguínea de vasotocina intervienen osmorreceptores hipotalámicos (que detectan una subida de la concentración osmótica) y barorreceptores o receptores de estiramiento localizados en ciertos vasos sanguíneos (que detectan cambios en la presión sanguínea). Así, ante un aumento en la concentración osmótica o una reducción en la presión sanguínea, la neurohipófisis responde secretando ADH y elevando así su concentración sanguínea para surtir los efectos descritos y restaurar el volumen de sangre y la concentración osmótica adecuada.

Los riñones de los teleósteos marinos presentan algunas características que los diferencian de los de agua dulce y de los anfibios. Lo normal es que las nefronas de los peces marinos carezcan del túbulo contorneado distal. Puesto que estos peces proceden, de hecho, de antecesores dulceacuícolas, se cree que esa ausencia es secundaria y se atribuye al hecho de no necesitar producir grandes volúmenes de orina diluida. Los peces marinos son reguladores hiposmóticos y el riesgo principal que afrontan es el de la desecación. Además, y por la misma razón, estos peces tienden a tener pocas nefronas y glomérulos pequeños, pues de esa forma limitan la formación de orina primaria, reduciendo significativamente la pérdida de agua por esa vía. En coherencia con esas características renales, no toda la orina primaria la producen por ultrafiltración. De hecho, parte de la orina la generan por secreción activa de iones (Na+, Cl–, Mg2+ y SO42-), a los que acompaña el agua, a la luz del túbulo contorneado proximal.

La reducción de la contribución de la ultrafiltración a la formación de orina primaria alcanza su máxima expresión en un conjunto de especies (se conocen una treintena) de peces marinos cuyas nefronas carecen de glomérulo, son aglomerulares. Se trata de un rasgo que ha aparecido en tres ocasiones diferentes en el curso de la evolución.

Las aves, a diferencia del resto de reptiles, tienen dos tipos de nefronas. Unas son similares a las descritas en esta anotación, pero las otras se asemejan a las de los mamíferos (que veremos más adelante). Entre un 10% y un 30% de las nefronas aviares son de este segundo tipo y se caracterizan por tener lo que se conoce como “asa de Henle”, un segmento que en mamíferos cumple un papel de importancia crucial. En el riñón de las aves las nefronas de tipo anfibio (o reptiliano) se disponen en la corteza renal (parte más exterior), mientras que las de tipo mamífero se disponen en la médula, la zona más interior y más próxima al uréter. Lógicamente, las características funcionales de las nefronas de tipo mamífero se asemejan a las de los mamíferos, por lo que pueden producir una orina de mayor concentración osmótica que la sangre, aunque no en una medida equivalente a la de aquéllas.

Por último, cabe señalar que el uréter de las aves no descarga en una vejiga o directamente al exterior, sino que lo hace en la cloaca, de forma similar a como vimos con los túbulos de Malpigio y el recto en insectos. Y esta no es la única semejanza entre aves e insectos, ya que las aves también eliminan sus restos nitrogenados en forma de ácido úrico, que aparece en la nefrona por filtración o, incluso, por secreción activa. También las aves eliminan sus restos nitrogenados en forma semisólida, lo que ayuda de forma importante al ahorro de agua. En próximas anotaciones presentaremos la nefrona de mamíferos.

1 La arginina vasotocina (AVT) es la equivalente en vertebrados no mamíferos a la arginina vasopresina (AVP) de mamíferos.

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo La función renal en vertebrados se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Características básicas de los riñones de vertebrados

- Así forman la orina los animales

- Túbulos de Malpigio y recto, el sistema excretor de los insectos

Zarata ez da oztopo atzerriko hizkuntzetako soinuak ikasteko

Irudia: Giro zaratatsuak ez dira oztopo hizkuntzak ikasteko.

Posible da atzerriko hizkuntza bat ikastea nahiz eta ikasketa hori inguru zaratarekin egin, ama hizkuntzak ikasterakoan dauzkagun baldintza berdinak errepikatzen baitira. Hala frogatu du ikerketa batek.

Atzerriko hizkuntza bat ikasi duten ikasle gehienek zailtasun handiak sentitu dituzte, sarritan, aipatu hizkuntza ikasgelatik at ulertzeko. Eguneroko bizitzan, solasaldiak zarata iturri asko eta aldi berean hizketan dauden hiztun ugari dituzten tabernak edo jatetxeak, tren geltokiak edo trafiko handia duten kaleak bezalako leku zaratatsuetan garatzen ohi dira. Testuinguru horietan, hizkuntza ikasleek zailtasun handiagoak dituzte atzerriko hizkuntza ulertzeko.

Ume txikiek ama hizkuntza ikasten dutenean hiztun askorekin eta egoera eta ingurune oso ezberdinetan egiten dute, zarata eta beste nahaste batzuekin, hori baita ohikoa mundu errealean. Ondorioz, hizkuntza egoera horietan ulertu ahal izateko beharrezkoak dituzten estrategiak garatzen dituzte.

Atzerriko soinuen entrenamenduan inguru zarata txertatzea hizkuntzaren ulermenerako erabilgarria izan zitekeela planteatu dute ikerketan. Beste aukera ere bazegoen: inguru zarata txertatzea kaltegarria izatea, gehitutako zailtasunaren ondorioz.

Egindako ikerketak, ordea, zalantzak uxatu ditu: atzerriko soinuak inguru zaratarekin irakastea ez da inolaz ere kaltegarria, ingurune isil batean ikasten diren bezalaxe ikasten baitira. Eta, gainera, atzerriko hizkuntza hobeto ulertzen da zarata duten egoera eta lekuetan.

Ikerketak euskara eta gaztelania hitz egiten duten 88 lagun elebidun aztertu ditu. Ingelesaren kontsonanteak ikasteko 10 saioko entrenamendua egin dira bi talderekin: inguru zaratarekin bata, inolako zaratarik gabe bestea. Bost astez, ingelesaren kontsonante bakoitzaren 200 adibide landu dituzte; 4.800 itemetik gora, guztira. Alderaketa egiteko, hiru kontrol talde erabili dira: bokalak zaratarekin eta zaratarik gabe ikasi dituzten talde bana eta ingelesera ama hizkuntza duen hirugarren taldea.

Emaitzek frogatzen dutenez, zaratarekin eginiko entrenamendua eraginkorra da, zaratak ez du kalterik egiten. Are gehiago, zaratarekin lan egin zutenek emaitza zertxobait hobeak lortu dituzte kontsonanteak identifikatzerakoan.

Ikerketak frogatu du garrantzitsua dela baldintza naturalak erreproduzitzea atzerriko hizkuntz bat ikasterakoan, hiztun anitzak eta era ezberdineko inguru zaratak txertatuz, laborategi baldintza aseptikoetan eginiko irakaskuntzaren aurrean. Zaratarekin eginiko ikaskuntzak nola funtzionatzen duen jakitea da hurrengo pausoa. Ikerketa taldeak esku artean dituen hipotesietako bat da soinuak zaratarekin entzuten dituzten entzuleek arreta handiagoa eskaintzen dietela, zarata bakoitzaren ezaugarri ezberdinen artean, nahasteen aurrean sendoago agertzen zaizkigun horiei.

Iturria: UPV/EHU prentsa bulegoa: Zarata ez da oztopo atzerriko hizkuntzetako soinuak ikasteko.

Erreferentzia bibliografikoa:

Cooke, Martin, García, Maria Luisa, (2018). Effects of exposure to noise during perceptual training of non-native language sounds, The Journal of the Acoustical Society of America 143:5, 2602-2610. DOI: 10.1121/1.5035080

The post Zarata ez da oztopo atzerriko hizkuntzetako soinuak ikasteko appeared first on Zientzia Kaiera.

Lavarse las manos: un gesto tan vital como infravalorado

Los avances médicos recientes tienen el poder de deslumbrar a un gran porcentaje de la población. Cada vez más complejos, caros y de alta tecnología, sorprenden por su novedad, su aura futurista y por dar nuevas esperanzas al expandir los límites de la medicina. La realidad, sin embargo, es que nuestra actual esperanza de vida se la debemos principalmente a medidas tan sencillas, baratas y cotidianas que rara vez valoramos su vital importancia. De hecho, que muchos de nosotros estemos vivos ahora se lo debemos a diversas medidas de higiene tan poco glamurosas y deslumbrantes como los sistemas de alcantarillado o la distribución de agua potable. Además, entre estas estrategias, lavarse las manos con agua y jabón es una de las armas más poderosas (costo-efectivas) para la salud pública. Sin embargo, a pesar de su gran papel en prevenir enfermedades, sigue siendo hoy, en pleno siglo XXI, una medida tan infravalorada como infrautilizada. ¿Las consecuencias? Millones de muertes podrían haberse evitado cada año al aplicar ese simple gesto correctamente en la vida diaria.

Hace casi 200 años que el médico húngaro Semmelweis reveló al mundo la importancia de lavarse las manos para la salud cuando aún no se sabía ni que existían los microbios. Gracias a sus pioneras observaciones, redujo drásticamente las muertes de las madres tras el parto en el hospital con una medida tan efectiva como sencilla para prevenir las infecciones: obligó al personal que las atendía a lavarse las manos con agua y jabón. Lejos de recibir un apabullante reconocimiento, Semmelweis murió como un mártir, marginado por sus colegas médicos de la época que despreciaron sus hallazgos. Tuvo que ser el paso del tiempo y el papel de grandes figuras de la medicina como la pionera Florence Nightingale (creadora de la enfermería moderna) las que llevaron las aplastantes evidencias de la efectividad de lavarse las manos al conocimiento general.

Las bondades del lavado de manos con agua y jabón (o soluciones hidroalcohólicas) son extensas pero destacan especialmente su papel para reducir considerablemente la transmisión de enfermedades infecciosas, principalmente gastroenteritis e infecciones respiratorias: cólera, neumonías, gripe, hepatitis, resfriados, ébola… Multitud de nuevos casos de enfermedades se podrían prevenir en el mundo con ese simple gesto. Sin embargo, una de las principales barreras a la correcta aplicación del lavado de manos es nuestra propia naturaleza: somos animales de costumbres. Una vez que nuestros hábitos y comportamientos están establecidos, es muy difícil cambiarlos. El resultado es que, independientemente del país, muchos de sus habitantes no se lavan las manos tanto como deberían ni tampoco lo hacen bien.

¿Cómo sería un correcto lavado de manos? En este vídeo del Centro de Control de Enfermedades, se explica claramente y con todos los detalles:

Parece sencillo, pero lo cierto es que una vasta mayoría de personas no lo hace correctamente, siguiendo todos los pasos. Aunque las cifras concretas varían de estudio a estudio y de país a país, un gran porcentaje de las personas no se frota con agua y jabón el tiempo suficiente, o no se humedecen las manos antes de aplicarse jabón, o no se secan las manos bien o, directamente, ni se lavan las manos tras salir del aseo, por ejemplo. Lo más grave del asunto es que un amplio porcentaje de estos estudios se ha llevado a cabo en países desarrollados, donde el agua potable y el jabón estaban disponibles en cualquier lugar. En países en desarrollo, donde ambos elementos pueden ser un lujo (por ejemplo, en Etiopía sólo el 50 % de los hogares tiene jabón…) las encuestas reflejan comportamientos aún peores, con el agravante añadido de ser zonas donde las enfermedades infecciosas son mucho más prevalentes.

Las consecuencias de no lavarse las manos o hacerlo de forma chapucera son importantes y afectan a múltiples ámbitos de nuestra vida diaria. En los hospitales, por ejemplo, que el personal sanitario no se lave las manos o lo haga mal provoca infecciones en el 7 % de los pacientes. Así, si se aplicara correctamente el lavado de manos, se estima que se podrían evitar un 70 % de las muertes por infección hospitalaria. Por otro lado, en los restaurantes, un déficit de higiene de las manos favorece la aparición de brotes de gastroenteritis (salmonelosis, norovirus…). El hogar, el trabajo y el trasporte público tampoco son áreas al margen, de hecho una pobre higiene de manos favorece en gran medida la expansión de epidemias tales como las de la gripe y resfriados.

En un mundo cada vez más global e interconectado, donde una enfermedad infecciosa puede transmitirse sin muchas complicaciones a la otra punta del mundo, lavarse las manos resulta crucial. Ante este panorama, fomentar la educación de los más pequeños para que adquieran hábitos correctos de lavado de manos y garantizar la disponibilidad de agua potable y jabón resultan unas estrategias de salud pública claves. Además, también es esencial concienciar a los mayores sobre la importancia de corregir sus costumbres erróneas al lavarse las manos. Paradójicamente, una de las medidas de salud pública más baratas y sencillas que existen, carente de efectos adversos, tiene como principal barrera la simpleza de nuestro comportamiento, más basado en costumbres y tradiciones, que en acciones racionales. Así, no es que el ser humano tropiece dos veces en la misma piedra, es que es capaz de tropezarse decenas o cientos de veces por la sencilla razón de que todavía no se ha dado cuenta de que la piedra estaba ahí o supone demasiada molestia cambiar la ruta acostumbrada.

Para saber más:

Muéstreme los fundamentos científicos: ¿Por qué lavarse las manos?

El poder del simple acto de lavarse las manos

Salve vidas: límpiese las manos

Este post ha sido realizado por Esther Samper (@Shora) y es una colaboración de Naukas con la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU.

El artículo Lavarse las manos: un gesto tan vital como infravalorado se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La ambulancia como vehículo de infecciones

- ¿Cómo una bacteria inofensiva de Gambia acaba generando una epidemia en Wisconsin?

- ¿En manos de quién ponemos nuestro genoma?

Asteon zientzia begi-bistan #214

Osasuna

Osasuna Txankletak oker erabili ohi direla irakur daiteke Berrian. Almudena Rebollo podologoaren arabera txankletak ez dira ibiltzeko oinetakoak, ez dutelako batere eusten. Horrek desoreka eragiten du gorputzean, eta gainkarga, gihar lesioak eta ondoeza dira horren ondorioak.

Kafea ondo hartzeko algoritmoaren ingurukoak azaldu ditu Josu Lopez-Gazpiok. Izan ere, algoritmo baten bidez kafeina dosiak hartzeko estrategiak optimizatzea lortu dute. Egunean zehar hartutako kafeina dosia optimizatu daiteke errendimendu jakin bat ahalik eta kafeina kantitate txikienarekin lortzeko, edota kantitate jakin bat kontsumituta errendimendu onena lortzeko.

Klima-aldaketaBerriak eman du albistea: berotegi gasen atmosferako metaketa inoizko handiena da, 2017an %2 handituta. Orain arteko hirugarren urterik beroena izan zen 2017a. Haren aurretik beste bi beroenak, 2015 eta 2016a. Klimaren egoerari buruzko 2017ko txostena argitaratu dute AEBetako ozeanoaren eta atmosferaren jarraipenaz arduratzen den NOAA agentzia federalak eta Ameriketako Meteorologia Elkarteak, eta ez du baikortasunerako aukera handirik utzi.

——————————————————————–

Asteon zientzia begi-bistan igandeetako atala da. Astean zehar sarean zientzia euskaraz jorratu duten artikuluak biltzen ditugu. Begi-bistan duguna erreparatuz, Interneteko “zientzia” antzeman, jaso eta laburbiltzea da gure helburua.

———————————————————————–

———————————————————————–

Egileaz: Ziortza Guezuraga (@zguer) kazetaria da eta Euskampus Fundazioko Kultura Zientifikoko eta Berrikuntza Unitateko zabalkunde digitaleko teknikaria.

——————————————————————

The post Asteon zientzia begi-bistan #214 appeared first on Zientzia Kaiera.

La magia de los números pitagóricos

En una antigua acrópolis griega se encontró un extraño pergamino en el que solo había números escritos…Lo que sigue es magia, o no, a cargo de Francisco González (Universitat Jaume I).

Francisco González: ''La magia de los números pitagóricos''

El número π es una de las constantes matemáticas más importantes que existen. π es un número fascinante que goza de una gran popularidad e, incluso, de un día propio. Desde el año 1988, cada 14 de marzo se celebra el Día de Pi. Este evento fue idea del físico Larry Shaw, quien lanzó la propuesta añadiendo a su favor que la celebración coincidía con la fecha del nacimiento de Albert Einstein. Además, la forma en la que se escribe el 14 de marzo en inglés y euskera coincide con los tres primeros dígitos del número. (3-14 martxoaren 14 en euskara / 3-14 march, 14th en inglés)

En los últimos años la conmemoración del Día de Pi se ha ido extendiendo hasta convertirse hoy en día en una celebración que sobrepasa el ámbito de las matemáticas. π está presente en física, en el principio de incertidumbre de Heisenberg, la teoría de la relatividad o la ley de Coulomb. En geología hace su aparición a la hora de estimar la longitud de los ríos; en bioquímica, en el estudio de la estructura de una molécula de ADN; en astronomía, en el estudio de la forma del universo y en otras muchísimas aplicaciones de nuestro día a día.

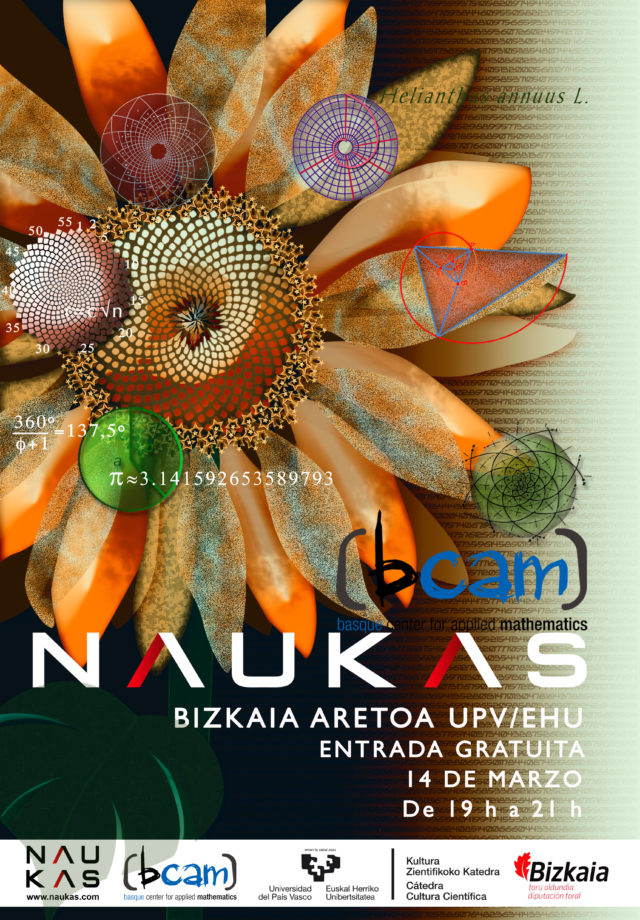

Este 2018 nos unimos de manera especial a la celebración del Día de Pi con el evento BCAM-NAUKAS, que se desarrolló el miércoles 14 de marzo en el Bizkaia Aretoa de UPV/EHU. Este evento fue una iniciativa del Basque Center for applied Mathematics (BCAM) y la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad el País Vasco.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo La magia de los números pitagóricos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El número de taxis de Bilbao y el espionaje en la 2ª guerra mundial

- Diagnóstico de enfermedades: una cuestión de probabilidades

- π, así en el cielo como en la Tierra

Los vegetales de la dieta neandertal

Domingo C. Salazar, investigador Ikerbasque en la UPV/EHU, junto a Robert C. Power del Instituto Max-Plank de Antropología Evolutiva, han investigado los trozos de cálculo dental o sarro de los Neandertales para conocer su dieta.

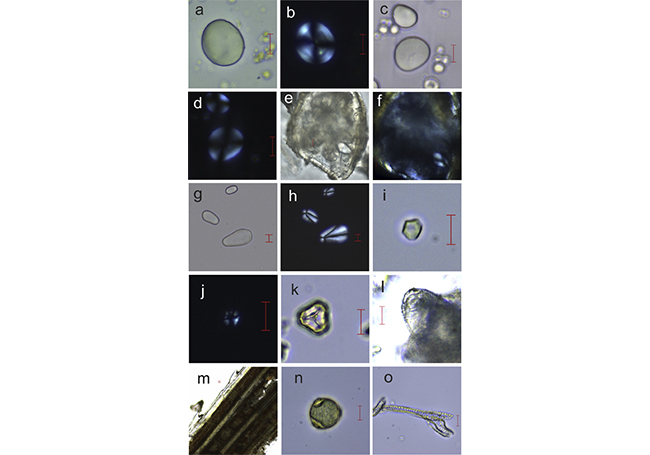

Restos vegetales encontrados en el sarro de los neandertales

Los Neandertales (Homo neanderthalensis) habitaron Europa y partes de Asia occidental desde hace 230.000 hasta 28.000 años atrás, coincidiendo durante los últimos milenios con el Homo sapiens, y se extinguieron por motivos aún discutidos, de hecho, el destino de los neandertales ha intrigado y sigue intrigando a investigadores/as de todo el mundo.

La idea más común es que la desaparición de los neandertales fue motivada por una mayor competencia de los antepasados de los humanos modernos, los Homo sapiens, que aparecieron más o menos al mismo tiempo que los neandertales desaparecían de Europa y una de las explicaciones sobre cómo pudo suceder esto fue la dieta. Se cree que los neandertales tenían dietas más limitadas, mientras que nuestros antepasados tenían dietas más flexibles y adaptativas que incluían alimentos marinos y abundantes plantas.

Sin embargo, aunque la ciencia arqueológica ha avanzado considerablemente en las últimas décadas y ha demostrado nuevas teorías sobre las dietas de los Neandertales, todavía hoy solo tenemos una imagen fragmentada de su ecología dietética dado que carecemos de información amplia y ambientalmente representativa sobre el uso que hacían de plantas y otros alimentos.

Esta nueva investigación de los fragmentos de cálculo dental o sarro, demuestra que la explotación de plantas era una estrategia de subsistencia de los neandertales extendida y profundamente arraigada.

Sin embargo, en el modelaje de diferentes dietas de recolectores más actuales desde los trópicos hasta el ártico no se han podido encontrar evidencias de variación dietética en el tiempo y el espacio en el consumo de alimentos vegetales. Esto puede implicar que el consumo de vegetales en los Neandertales si bien generalizado estaba limitado a determinados tipos de plantas, a diferencia de cómo los humanos modernos se alimentaban.

Según Domingo C. Salazar “Esta forma de alimentarse en lugar de ser signo de primitividad, refleja una estrategia que simplemente se mantuvo durante miles de años por su eficacia”.

Referencia:

Power RC, Salazar-García DC, Rubini M, Darlas A, Harvati K, Walker M, Hublin JJ, Henry AG. (2018) Dental calculus indicates widespread plant use within the stable Neanderthal dietary niche Journal of Human Evolution doi: 10.1016/j.jhevol.2018.02.009

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo Los vegetales de la dieta neandertal se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La complejidad de la mente neandertal

- El estribo más completo del registro neandertal

- Canibalismo neandertal

Cuando se escoge la ignorancia

La ciencia, ya lo hemos dicho alguna vez, es a la vez un método sistemático de búsqueda de conocimientos sobre el Universo y el conjunto de esos conocimientos una vez adquiridos. En ese sentido poco tiene que ver con la capacidad de supervivencia de la especie humana o con las sofisticadas maneras de manipular el mundo natural que nos han convertido en lo que somos. La ciencia es más abstracta, menos decidida a buscar soluciones a problemas concretos y más enfocada a comprender los cómos y los porqués; más similar a la literatura con respecto a la comunicación que a la ingeniería y su dedicación a los problemas concretos.

Aunque por supuesto la ciencia es la culminación de una tendencia natural humana: la curiosidad, ese picor en la corteza cerebral que nos hace detenernos ante un rompecabezas y disfrutar con una novela de misterio. Esa insaciable curiosidad, esa necesidad de comprender ha sido clave en la historia y la evolución de la Humanidad; al fin y al cabo somos una estirpe que lleva al menos tres millones de años evolucionando en simbiosis con nuestras herramientas, que han sido vitales para hacernos como somos hoy. La ciencia no es más que esta curiosidad primigenia y natural sistematizada y disciplinada para hacerla lo más eficiente posible.

Por eso hay algo profundamente antihumano en las actuales tendencias contra la ciencia y la tecnología que se extiende en la sociedad. Al contrario de lo que defienden quienes rechazan la razón y la ciencia dar la espalda a la ciencia y lo que significa no nos hace más humanos, sino menos, ya que pretende hacernos desandar el camino que llevamos millones de años recorriendo. Somos humanos, en buena parte, porque la naturaleza nos hizo curiosos y desde ahí hemos sabido construir el mundo en el que vivimos y a nosotros mismos.

Somos la especie científica y tecnológica que somos porque a lo largo de la evolución hemos renunciado a la ignorancia y escogido el conocimiento. Es un componente esencial de lo que somos, y de lo que hemos sido desde hace millones de años. Dar la espalda a la ciencia es dar la espalda a quienes somos, a parte de la esencia de la Humanidad.

En el nombre de lo ‘natural’ se nos pide que renunciemos a una característica básica de nuestra especie. En el nombre de lo ‘más puro’ se nos exige rechazar la razón y la curiosidad, cualidades que nos definen y que nos han hecho lo que somos. En el nombre de lo ‘humano’ en el fondo se nos está pidiendo que abandonemos algunas de las más humanas características.

Escoger la ignorancia no es más humano, ni más puro, ni más natural; no para un grupo de primates que empezó a tallar piedras hace más de tres millones de años y cuya estructura física y mental está determinada por esta larga historia de fusión humano-herramientas. Por más que se repita y por alto que se chille abandonar la ciencia, la curiosidad y el conocimiento no nos hará ‘mejores’ humanos; al contrario, nos hará abandonar partes esenciales de nuestra Humanidad. Eso es lo que está en juego, ni más, ni menos.

Sobre el autor: José Cervera (@Retiario) es periodista especializado en ciencia y tecnología y da clases de periodismo digital.

El artículo Cuando se escoge la ignorancia se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Cuando los científicos marchan

- NASA, ¿cuándo vas a llevarnos a Venus en un barco (o en lo que sea)?

- Cuando la ciencia es Zientzia #11

Kafea ondo hartzeko algoritmoaren bila

Argitaratu berri den ikerketa batek helburu horixe izan du: kafea kontsumitzeko modu eraginkorrena bilatzea. Bilatu eta, aurkitu ere egin dute: algoritmo baten bidez kafeina dosiak hartzeko estrategiak optimizatzea lortu dute.

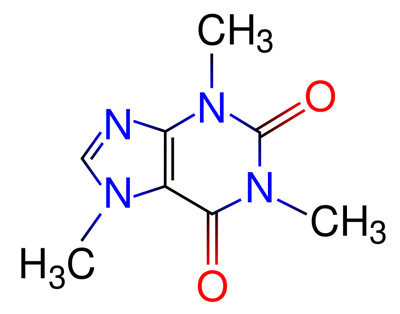

1. irudia: Kafe katilu batean 100 mg inguru kafeina dago. (Argazkia: pixel2013 – domeinu publikoko irudia. Iturria: pixabay.com)

Kafeinaren kimikaKafeina, edo 1,3,5-trimetilxantina, substantzia estimulatzailea da eta, hortaz, nekea eta logalea murrizten ditu eta zenbait lan mota egiteko gaitasuna handitzen du. Dosi handiegian albo ondorio kaltegarriak eragin baditzake ere, neurrian hartuta nekeari aurre egiteko baliagarria da. Kafea hartu ondoren, kafeina 15-45 minututan iristen da odol-kontzentrazio handienean egotera eta 3 orduren baitan erdira jaisten da kontzentrazio hori. Kafeina adenosina hartzailearen antagonista eta horrek azaltzen ditu bere efektuak. Kafeinak adenosina seinaleak blokeatzen ditu eta adenosina da, hain zuzen ere, zelulen energia-iturri garrantzitsuenaren albo produktua: adenosin trifosfatoa. Adenosinak, hortaz, neuronen kitzikapen-maila moteltzen du eta, ondorioz, sinapsien transmisioa moteltzen du. Kafeina adenosinaren antagonista denez, adenosinaren eragina oztopatzen du, alegia, sinapsia gutxitzeko prozesua eteten du -logalea eta nekea murriztuz-.

2. irudia: Kafeinaren egitura kimikoa. (Argazkia: icey – domeinu publikoko irudia. Iturria: commons.wikimedia.org)

Zentzu horretan, frogatu ahal izan da goizean goiz hartutako kafeina dosi baxu eta ertainek modu eraginkorrenean blokeatzen dutela adenosina eta, hortaz, horixe da kafea hartzeko unerik aproposena. Antza, ziklo zirkadianoaren une horretan alerta maila baxua da eta lo egiteko presio homeostatikoa handia. Bi faktore horien ondorioz goiza da kafeinak modu eraginkorrenean eragiten duen unea, baina, egun guztia zehar kafeinaren efektuen pean egon nahi bada, zein kantitatetan eta zenbatean behin hartu behar da kafeina?

Kafeina kontsumoa hobetzenVital-Lopez eta bere lankideek argitaratu duten ikerketa baten emaitzen arabera, egunean zehar hartutako kafeina dosia optimizatu daiteke errendimendu jakin bat ahalik eta kafeina kantitate txikienarekin lortzeko, edota kantitate jakin bat kontsumituta errendimendu onena lortzeko. Esaterako, ikerketan proposatutako algoritmoak %64 hobetzen du kafeinak eragiten duen alerta-egoera. Era berean kafeina kontsumoa %65 murriztu daiteke eta errendimendu bera lortu ikerketan proposatutako moduan kontsumitzen bada. Epe luzera, sakelako telefonoetan eraman ahal izango den aplikazioa garatu nahi dute, kafea noiz eta nola hartu behar den jakiteko. Garatutako algoritmoari jaramon eginez, kafeina kontsumo optimoa nola egin jakin ahal izango da eta bilatzen diren efektuak modurik eraginkorrenean jasango dira.

Ikerketan lo faltak eta odoleko kafeina kontzentrazioak zeregin psikomotorretan duen eragina lotzen dituen eredu matematikoa erabili zuten. Eredu matematiko hori gai da aipatutako aldagaien arabera garapen motorraren aurreikuspenak egiteko eta horri esker, kafeina kontsumo desberdinen simulazioak egin ahal izan dituzte. Lortutako emaitzetan, dosi kontrolatuen bidez kafeina modu seguruagoan kontsumitzeko moduak proposatu dituzte; izan ere, kafeina kantitate handiak kontsumitzen badira lo gutxi egiten den hainbat egunetan zehar, organismoaren berreskurapena zaildu egiten da. Azken batean, kafeinaren efektuen abusuak epe luzera muga bat du. Dosifikazio estrategiei esker kafeinak organismoaren berreskurapenean dituen eragin kaltegarriak modu nabarmenean murriztu daitezke.

3. irudia: Sarritan esan da gabeko loezinak edo insomnioak, kasu askotan, kafeinaren kontsumoarekin harremana izan zezakeela. (Ilustrazioa: Fanette – domeinu publikoko irudia. Iturria: pixabay.com)

Ikertzaileek algoritmoak mugak dituela ohartarazi dute eta hortik ikerketak egiten jarraitzeko beharra. Garatutako algoritmoak ez du kontuan hartzen kafeina kontsumoak loaren kalitatea murriztu dezakeela zenbait kasutan eta, beraz, hurrengo egunean nekea handiagoa izan daitekeela. Beste muga garrantzitsua erabilitako emaitza da: zeregin psikomotor sinpleak bakarrik aurreikusi ditzake eredu matematikoak eta, hortaz, kafeina kontsumitzearen efektua ez da kontuan hartu zeregin konplexuagoen kasuan. Era berean, kafeinaren eragin estimulatzaileak murriztu egiten dira 5 orduz bakarrik lo egiten bada 4 egunetan zehar. Nolabait, kafeina kontsumoak puntu bateraino lagun dezake, baina, lo falta eta nekea metatzen joaten badira efektu txikiagoa lortuko da. Bestalde, ereduan ez dira kontuan hartzen organismo bakoitzaren berezitasunak eta aldagarritasun genetikoa. Jakina da kafeina metabolizatzen duen P-450 entzima kodetzen duten geneetan daude polimorfismo genetikoek arautzen dutela pertsona bakoitzean kafeinak duen eragina.

Laburtuz, Marylandeko ikertzaileek kafeina modu seguruan eta eraginkorrean kontsumitzeko algoritmoa garatzea lortu dute eta, frogatu dutenez, %65 inguruko hobekuntzak lortu dituzte -kafeina gutxiago kontsumituz lo gabeziari modu hobean aurre eginez-. Diotenez, hurrengo pausoa algoritmoa bera hobetzea izango da, mugei aurre egin ahal izateko eta agian, noizbait, sakelako telefonoan eramango dugun aplikazioa garatu ahal izateko.

Pip pip. Ebakia hartzeko momentu perfektua.

Erreferentzia bibliografikoak:

Vital-Lopez Francisco G. et al., (2018). Caffeine dosing strategies to optimize alertness during sleep loss. Journal of Sleep Research, e12711. DOI: https://doi.org/10.1111/jsr.12711

Pajcin M. et al., (2018). Effects of strategic early-morning caffeine gum administration on association between salivary alpha-amylase and neurobehavioural performance during 50 h of sleep deprivation. Accident Analysis & Prevention. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aap.2018.01.026

Informazio osagarria:

- New algorithm determines ideal caffeine dosage and timing for alertness, sciencedaily.com, 2018.

- Kafeina: behar bihur daitekeen plazera, L.F. Callado Hernando et al., aldizkaria.elhuyar.eus, 2004.

—————————————————–

Egileaz: Josu Lopez-Gazpio (@Josu_lg) Kimikan doktorea eta zientzia dibulgatzailea da. Tolosaldeko Atarian Zientziaren Talaia atalean idazten du eta UEUko Kimika sailburua da.

—————————————————–

The post Kafea ondo hartzeko algoritmoaren bila appeared first on Zientzia Kaiera.

Patatas ‘perfectas’ con el método ‘Edge Hotel School’

Cuando asas patatas como guarnición de alguna comida –o como plato principal, porque no– ¿te quedan demasiado crudas, demasiado blandas, demasiado tostadas? Aunque parece algo fácil de hacer, no basta con cortarlas de cualquier manera y meterlas al horno… no, así no siempre quedan bien.

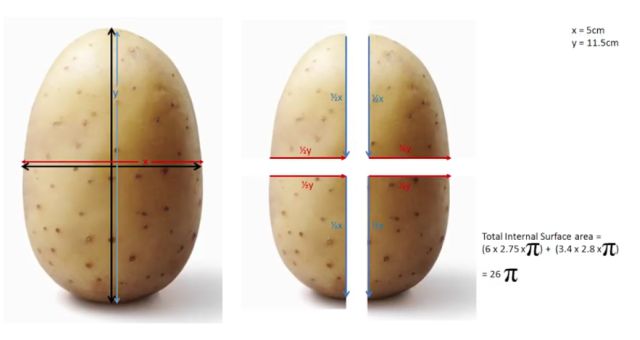

Un grupo de estudiantes de la Edge Hotel School de la Universidad de Sussex (Reino Unido) han recurrido a las matemáticas –que sí, que hasta la cocina necesita de las matemáticas– para solucionar este arduo y capital problema del asado perfecto de las patatas

Basándose en los trucos para conseguir una patata asada perfecta del chef británico Heston Blumenthal, se fijaron en este consejo:

Remember: the more flat edges, the better (Recordad: cuantos más bordes planos, mejor).

A la hora de asar patatas al horno, la peor situación es la de hornear una patata entera, es decir, con mucha curvatura en su superficie, ya que como afirma Blumenthal:

Worst of all is just a round potato, because with a round potato, you haven’t got any corners and edges to get crisp (Lo peor de todo es una simple patata redondeada, porque con una patata curvada, no tienes esquinas ni bordes para lograr una textura crujiente).

Así que, siguiendo los consejos del experto, el objetivo de este grupo de estudiantes era el de calcular la mejor manera de cortar las patatas para conseguir la mayor área plana posible… por supuesto sin desperdiciar la comida. Para hacer este cálculo sin fallos, acudieron a personas expertas en matemáticas en la Samuel Whitbread Academy (Shefford, Reino Unido).

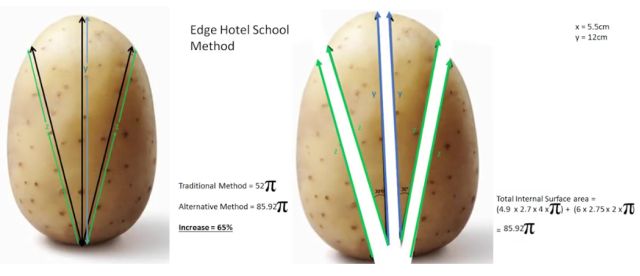

La manera habitual de cortar una patata en cuatro trozos (ver la imagen 1) es dar un corte longitudinal y después otro corte transversal perpendicular al primero.

Imagen 1. Corte tradicional para asar una patata (imagen realizada a partir del video incrustado debajo).

Sin embargo, cortando en primer lugar la patata en dos piezas longitudinalmente y después en cuatro siguiendo ángulos de aproximadamente 30 grados, las matemáticas dicen que ¡se obtiene la pieza perfecta para asar! Con este corte ‘óptimo’ se gana un 65% de superficie (ver la imagen 2).

Imagen 2. Corte ‘Edge Hotel School’ para asar una patata (imagen realizada a partir del video incrustado debajo).

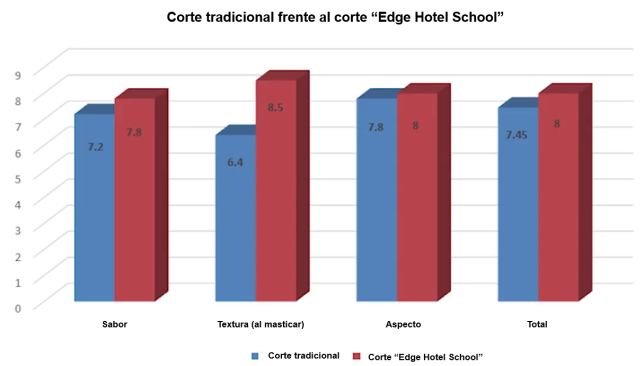

Para experimentar si esta receta avalada por las matemáticas funciona –¿quién puede garantizar que lo ‘óptimo’ sea lo que más gusta? –, los estudiantes probaron su propuesta realizando una cata con la clientela y el personal de cocina de un hotel cercano a su escuela de hostelería. Hicieron probar cien patatas cortadas según sus cálculos –el ‘método Edge Hotel School’– y otras cien cortadas de la ‘manera tradicional’. Teniendo en cuenta tres variables –el sabor, la textura (el crujido al masticar) y el aspecto de las patatas tras el horneado– parece que las patatas cortadas con el método Edge Hotel School gustaron más a los comensales (ver imagen 3)…

Imagen 3. Resultados del test (imagen realizada a partir del video incrustado debajo).

Estas patatas asadas ‘de manera perfecta’ pueden acompañarse, por ejemplo, de pollo frito. Pero, cuidado, para repartir equitativamente la carne entre los comensales de nuevo necesitarás de las imprescindibles matemáticas. Debes estudiar sin falta el teorema del pollo picante. Y por supuesto, bon appétit…

Referencias:

Phoebe Weston, Science behind the perfect roast potato: Slice the spud at 30-degree angles to increase its surface area and make it extra crispy, say researchers, Daily Mail, 16 enero 2018

Declan Cashin, How maths can give you the perfect roast potato, BBC, 25 enero 2018

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad.

El artículo Patatas ‘perfectas’ con el método ‘Edge Hotel School’ se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Dozena erdi ariketa 2018ko udarako (1): Zenbaki arruntaren balioaren bila

Gogoan izan ahalegina bera –bidea bilatzea– badela ariketa. Horrez gain tontorra (emaitza) lortzen baduzu, poz handiagoa. Ahalegina egin eta emaitza gurekin partekatzera gonbidatzen zaitugu. Ariketaren emaitza –eta jarraitu duzun ebazpidea, nahi baduzu– idatzi iruzkinen atalean (artikuluaren behealdean daukazu) eta irailean emaitza zuzenaren berri emango dizugu.

Hona hemen gure lehenengo ariketa: B zenbaki arruntaren balioaren bila.

———————————————————————————-

Ariketak Frantziako CNRSren blogeko Défis du Calendrier Mathématique ataletik daude hartuta.

———————————————————————————-

The post Dozena erdi ariketa 2018ko udarako (1): Zenbaki arruntaren balioaren bila appeared first on Zientzia Kaiera.

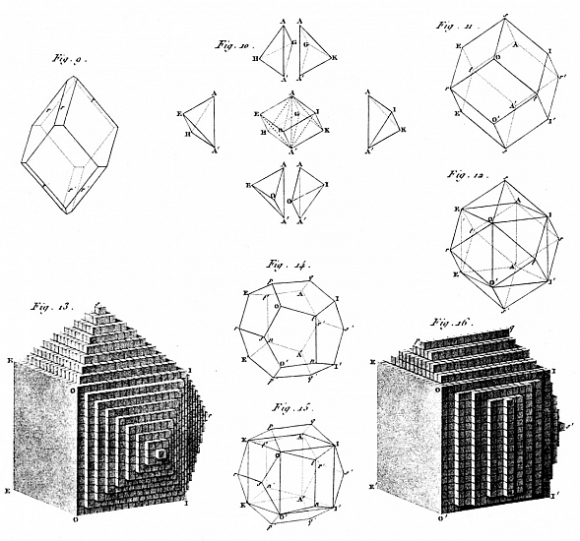

Cristalografía (7): Moléculas, superfluidades y contaminaciones

La teoría de Haüy introdujo en la cristalografía un concepto fundamental, el de periodicidad. En los primeros estudios sobre el empaquetamiento de esferas la periodicidad estaba implícita, pero fue Haüy quien hizo énfasis en este punto. De Haüy en adelante los cristales pasaron a considerarse agregados de materia en los que la materia se repite periódicamente. Esta visión se mantuvo inalterada, y sigue siendo correcta para la inmensa mayoría de los casos, hasta el descubrimiento de los cuasicristales en la década de los ochenta del siglo XX.

Más interesante es que, desde un punto de vista puramente químico, afirmar que un cristal es una ordenación periódica tridimensional de unidades poliédricas implica que cada unidad tiene que tener la misma composición química que el conjunto y, si esta unidad es realmente la más pequeña, representa una “molécula” del compuesto. Haüy era plenamente consciente de esto. De hecho en su Essai d’une théorie sur la structure des crystaux (1784) llamaba a las unidades constituyentes fundamentales “molécules intégrantes”. Su empleo de la palabra “molécula” para referirse a un grupo de átomos conectados está en línea con el uso que de la palabra se hacía desde mediados del siglo XVII en que Pierre Gassendi la empleó en su Syntagma Philosophiae Epicuri (1646).

No sólo eso. Si las moléculas en el sentido de Haüy tienen una forma geométrica (poliédrica) definida de aquí se sigue que cada sustancia química tiene una forma cristalina característica. Otro corolario es que dos sustancias de diferente composición química, en general, no tendrán el mismo aspecto externo (hábito) salvo que sus molécules intégrantes sean muy simétricas, cúbicas por ejemplo.

Con todo, Haüy no empleó mucho tiempo en discutir la naturaleza química de las moléculas, de las que la única propiedad relevante para él era la geométrica. La forma de las moléculas define la forma de su primer agregado (el grano o semilla, “noyau”) a partir del cual el cristal crece capa a capa hasta formar su hábito externo.

Los aspectos moleculares de la teoría de Haüy fueron desarrollados en detalle por Dieudonné Sylvain Guy Tancrède de Dolomieu, más conocido como Déodat Gratet de Dolomieu (de quien las montañas dolomitas toman su nombre) en su Sur la philosophie minéralogique et sur l’espèce minéralogique (1801). Para Dolomieu la “molécula integrante” representa un “individuo completo” y todas las propiedades químicas de una sustancia son, de hecho, las propiedades químicas de sus moléculas, y por tanto independientes de la forma macroscópica, visible, de una sustancia.

Efectivamente, las “moléculas integrantes” de “carbonato de cal” (carbonato de calcio) pueden agruparse ordenadamente para formar un cristal, como el espato calcáreo (espato de Islandia), o lo pueden hacer irregularmente como en la creta; ambas sustancias tienen el mismo tipo de “molécula” a pesar de su aspecto tan diferente. De esta forma, Dolomieu expandió la teoría molecular más allá de los cuerpos cristalinos regulares para incluir las “tierras” amorfas y, en general, todos los sólidos.

Otro punto que trató Dolomieu fue el de la presencia simultánea de diferentes tipos de moléculas. En un agregado de moléculas de un tipo, las moléculas de otro tipo pueden aparecer como “superfluidades” (superfluités) o “contaminaciones” (pollutions).

Las superfluidades entran en el agregado sin modificar la forma de las moléculas mayoritarias y permitiendo que se ordenen como si fuesen puras. El resultado es una mezcla homogénea (que también podría considerarse un compuesto) y, por lo tanto, las superfluidades no disminuyen ni la transparencia ni ninguna otra propiedad del cristal, aunque pueden aportar otras propiedades, como el color. Los agentes colorantes en los minerales alocromáticos son pues superfluidades de Dolomieu.

Las contaminaciones, por otra parte, se interponen entre las “moléculas integrantes” mayoritarias durante la formación del cristal, lo que lleva a imperfecciones. Estas imperfecciones se traducen en pérdida de transparencia y que otras propiedades como el color, brillo, densidad o la dureza se vean afectadas, ya que un cristal con contaminaciones ya no es una sustancia pura homogénea sino una mezcla mecánica heterogénea.

La sugerencia de Dolomieu de que una sustancia química, definida por sus “moléculas”, podría existir en formas sólidas distintas fue una idea revolucionaria y un paso importante hacia el concepto de polimorfismo. Dolomieu, sin embargo, no dio el siguiente paso: darse cuenta de que sustancias de la misma composición pueden tener diferentes moléculas.

Referencias generales sobre historia de la cristalografía:

[1] Wikipedia (enlazada en el texto)

[3] Molčanov K. & Stilinović V. (2013). Chemical Crystallography before X-ray Diffraction., Angewandte Chemie (International ed. in English), PMID: 24065378

[4] Lalena J.N. (2006). From quartz to quasicrystals: probing nature’s geometric patterns in crystalline substances, Crystallography Reviews, 12 (2) 125-180. DOI:10.1080/08893110600838528

[5] Kubbinga H. (2012). Crystallography from Haüy to Laue: controversies on the molecular and atomistic nature of solids, Zeitschrift für Kristallographie, 227 (1) 1-26. DOI: 10.1524/zkri.2012.1459

[6] Schwarzenbach D. (2012). The success story of crystallography, Zeitschrift für Kristallographie, 227 (1) 52-62. DOI: 10.1524/zkri.2012.1453

Este texto es una revisión del publicado en Experientia docet el 26 de diciembre de 2013

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Cristalografía (7): Moléculas, superfluidades y contaminaciones se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Cristalografía (6): El cura rompecristales

- Cristalografía (3): Goniómetros y óxidos dulces

- Cristalografía (2): Las rocas con lengua y la orina de Hooke

Lo que la ciencia puede enseñarnos a los dueños de perros y gatos

Foto: Unsplash

Ocurre con el hecho de tener una mascota (principalmente un perro o un gato por aquello de la cercanía con nosotros como mamíferos, pero también por su inteligencia y comunicación emocional) un fenómeno curioso: la creación un vínculo afectivo que resulta extraño y exagerado a quien lo ve desde fuera pero completamente natural para el que alguna vez ha convivido con ellos.

Nuestros perros o gatos son uno más de nuestra familia y los queremos como tales. Por eso también les hemos dedicado una atención que pocos animales han recibido de la misma forma. Nos interesa su salud y su bienestar a nivel individual, y no de una forma generalizada, económica o simplemente humanitaria como podría ocurrir con otros animales con los que el ser humano convive, como el ganado en todas sus formas.

Esta atención individualizada ha llevado a la ciencia a prestarles más tiempo e interés, y por eso hay algunas cosas que la ciencia puede enseñarnos a los que convivimos con perros y gatos.

¿Cuál es la edad de un perro o un gato?

Foto: Unsplash

Todos hemos oído que cada año de un perro se corresponde con siete humanos, pero esa cuenta es demasiado general. Sale de las observaciones que, de media, un perro de tamaño medio y que reciba un cuidado óptimo, puede vivir la séptima parte del tiempo de un humano. Pero es una cuenta muy general ya que no todos los perros tienen un tamaño medio, y eso influye en la esperanza de vida de los canes: un perro pequeño, como un chihuahua, puede vivir varios años más que otro mucho más grande, como un gran danés.

El veterinario Jesse Grady, de la Universidad del Estado de Mississippi explica en este artículo de The Conversation que hay una forma un poco más ajustada de estimar la edad de nuestras mascotas, y es dividiendo su vida en seis etapas:

– cachorros: aproximadamente hasta el medio año, desde que nacen hasta que llegan a la madurez sexual;

– juniors: entre el medio año y los 9 meses, cuando ya son sexualmente maduros pero aun siguen creciendo;

– adultos: entre los 9 meses y aproximadamente los 6-7 años, cuando han alcanzado la madurez física y aun son jóvenes;

– maduros: entre los 6-7 años y los 9-10 años, ya más calmados, supone el periodo entre la mitad y los tres cuartos de su esperanza de vida:

– seniors: entre los 9-10 años y los 13, los últimos años de su esperanza de vida;

– geriátricos: a partir de los 13 años, perros ancianos que han superado la media de su esperanza de vida.

Esto es una estimación media, pero hay dos cosas que influyen mucho en la esperanza de vida de los perros, explica Grady: la raza concreta y su alimentación y peso asociados. Si bien en la raza no hay nada que los dueños puedan hacer, dar a un perro una dieta equilibrada y evitar que padezca sobrepeso es algo que sí está en su mano para contribuir a prolongar todo lo posible la esperanza de vida de su mascota.

Ocurre algo parecido con los gatos. A la hora de estimar su edad, es más útil determinar en qué periodo de su vida se encuentran que adjudicarles un número concreto, y de nuevo pueden ser seis etapas que se corresponden con las de los perros: cachorro, junior, adulto, maduro, senior y geriátricos. La ventaja en el caso de los gatos es que el tamaño y la raza suele influir menos en su esperanza de vida (al rededor de unos 18 años), lo cual facilita echar las cuentas.

Por qué nos duele tanto la muerte de nuestro perro

De nuevo es una línea invisible que divide a los que han tenido alguna vez una mascota y a los que no. A un lado, el intenso dolor y la pena que produce la muerte de nuestro perro; al otro, la sorpresa y cierta incomodidad ante tanta emoción. Al fin y al cabo, “es solo un perro”. Solo que nunca es solo un perro, es nuestro perro.

¿Qué hace ese vínculo tan fuerte y por qué la muerte de nuestro perro puede ser tan devastadora? Hay varios motivos. Para empezar, porque lo que recibimos de ellos es siempre un amor incondicional, sin críticas y sin bajones: es una relación lineal y positiva. Esto no es casual. La evolución del perro ha sido guiada por sus interacciones con los humanos, y los humanos hemos ido seleccionando aquellos que nos han prestado atención y que han reaccionado a nuestro cariño con tanto entusiasmo como lo hacen a la comida.

No solo eso. Los perros reconocen nuestras emociones con solo ver la expresión de nuestra cara, pueden colaborar con nuestras intenciones y son capaces de reconocer y evitar a aquellas personas que no colaboran con sus dueños o no les tratan bien. ¿Quién no apreciaría tanta lealtad y afecto? Solamente mirar a un perrete hace a mucha gente sonreír, y los dueños de perros suelen mostrar niveles más altos de bienestar y felicidad que los dueños de gatos o quienes no tienen ninguna mascota.

Además, los consideramos un miembro más de la familia. Un estudio que analizaba los errores al nombrar a miembros de la familia (cuando tu madre por accidente te llama por el nombre de tu hermana) observó que el nombre del perro a menudo se mezcla con los nombres del resto de la familia, algo que rara vez ocurre con el nombre del gato.

El problema cuando fallece nuestro perro es que no solo perdemos a nuestra mascota, perdemos también una fuente de amor incondicional, de compañía siempre cariñosa e incluso de rutina cotidiana: para mucha gente, el día comienza y termina con un paseo con su perro, paseos que carecen de sentido si el perro ya no está. Los cambios de rutina son para muchas personas una de las principales causas de estrés, que se añade a la pena por la pérdida.

¿Por qué los gatos buscan el ‘efecto cueva’?

Foto: FlavoredWaters

Todo el que ha vivido con un gato, sabe de qué estamos hablando: esa manía de meterse en sitios pequeños y acurrucarse en lo que parece un número de contorsionismo. “No puede estar más cómodo ahí que tumbado en su cama”, pensaría cualquier dueño extrañado pero ya acostumbrado a las rarezas de estos excéntricos compañeros de piso.

También conocerá la sensación de que, al comprarle cualquier juguete o rascador, la caja en la que viene será más apreciada que el juguete en sí. Una variante la hemos visto todos en vídeos de internet: gatos que se abollonan en el lavabo o incluso que deciden sentarse en el interior de un círculo o un cuadrado delimitados en el suelo. ¿Por qué esta preferencia por los espacios limitados?

Algunas investigaciones han analizado este fenómeno y han llegado a la conclusión de que estar en espacios confinados hace a los gatos sentirse más seguros, menos expuestos que en áreas abiertas. Algo parecido ocurre, y se ha podido observar, en las crías de cerdo, que liberan una sustancia llamada naltrexona cuando sienten cierta presión ligera pero reconfortante en los flancos.

Además, podría recordarles a experiencias de su infancia, en las que los gatetes se acurrucan con sus hermanos y sus madres en un batiburrillo de pelaje y patas sonrosadas. El contacto con las paredes de sus cuevas liberaría endorfinas, algo que les produce placer y les ayuda a reducir el estrés. De hecho, una buena caja ha demostrado ayudar en la adaptación de los gatos acogidos en nuevos hogares.

Referencias

How old is my pet in dog years or cat years? A veterinarian explains – The Conversation

Dogs avoid people who behave negatively to their owner: third-party affective evaluation – Animal Behaviour

Awake canine fMRI predicts dogs’ preference for praise vs food – Social Cognitiva and affective neuroscience

All my children: The roles of semantic category and phonetic similarity in the misnaming of familiar individuals – Memory & Cognition

Effect of naltrexone on relaxation induced by flank pressure in pigs – Phamacology, Biochemistry and Behaviour

Will a hiding box provide stress reduction for shelter cats? – Applied Animal Behaviour Science

Sobre la autora: Rocío Pérez Benavente (@galatea128) es periodista

El artículo Lo que la ciencia puede enseñarnos a los dueños de perros y gatos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El pueblo que hablaba con las ballenas, ¿podría enseñarnos su idioma a los demás?

- Arte & Ciencia: ¿Qué interés puede tener para los artistas el trabajo de un científico?

- Andar puede salvarte la vida

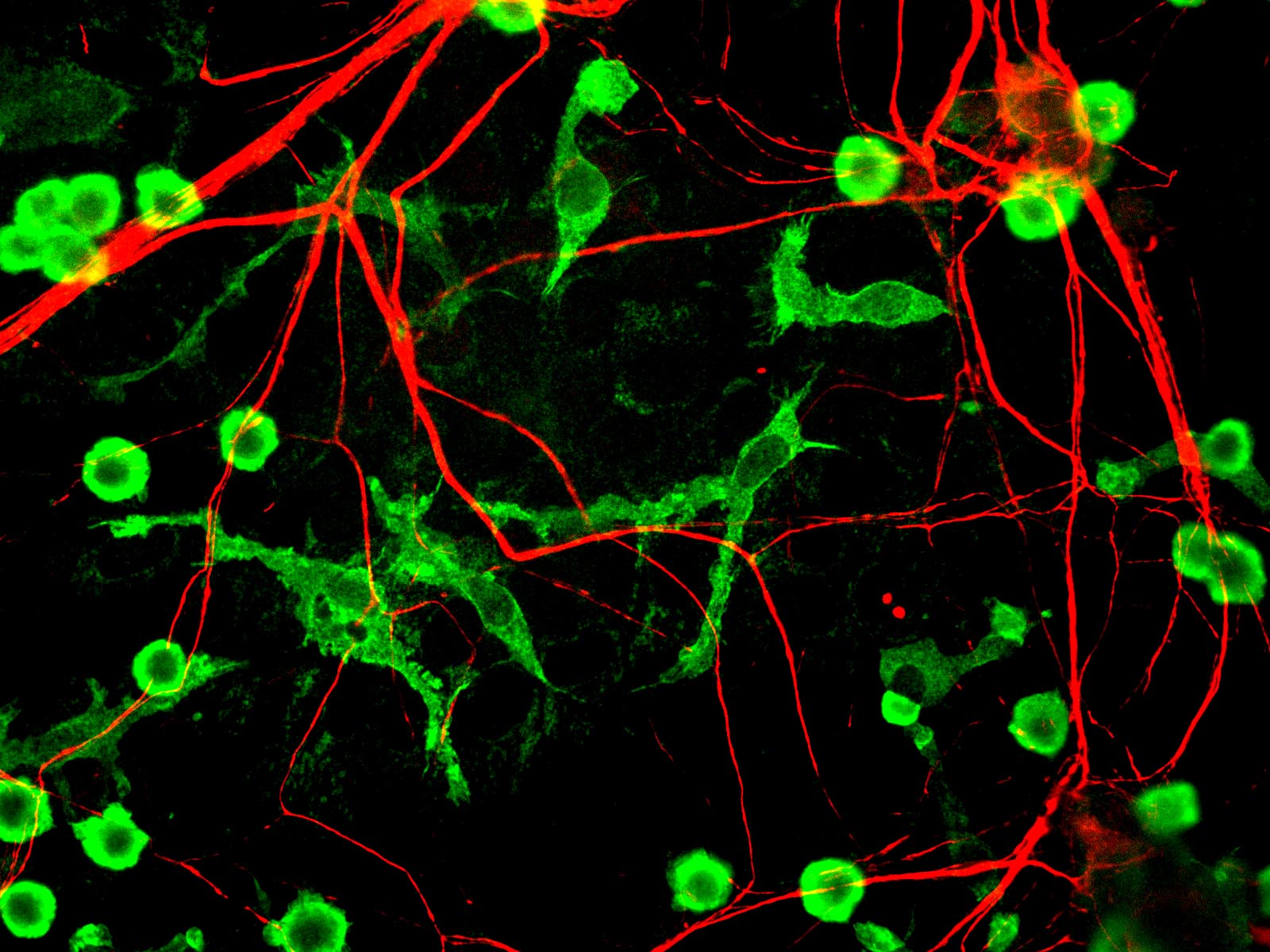

Burmuinaren immunitate sistema ahulgunea da onddo baten aurrean

Irudia: Mikrogliak erantzun eskasa du L prolificans onddoaren aurrean.

Mikroorganismoak eta ehun hondarrak suntsitzen dituzten immunitate sistemako zelulak dira makrofagoak. Ehun mota bakoitzean bizi dira makrofagoak, baina ehun bakoitzean elkarrengandik bereizten dituzten ezaugarriak dituzte. Alegia, ez dira berdinak burmuineko makrofagoak (mikrogliak) hesteetakoak edo biriketakoak. Ikertzaileen ustez ezberdintasun horietan datza mikroglia eraginkorra ez izatearen arrazoia eta onddoak burmuina erraz infektatzearen arrazoia.

Hala ere, L. prolificansen biologiak berezitasunen bat ere izan dezakeela uste dute, izan ere, antzeko beste mikrobio batzuekin konparatu dute eta agerian geratu da onddoak bereziki gogor egiten diola fagozitazioari.

Erresistentzia anitzekoa da egun L. prolificans antifungikoen kontra. Infekzio oso larriak eragin diezazkieke gaitzen bat (fibrosi kistikoa, esaterako) duten pazienteei edo immunitate sistema ahuldua dutenei, adibidez, minbiziren bat izateagatik kimioterapia tratamenduan dauden pazienteei, organo transplante bat izan duten pazienteei edo GIB bidez Hartutako Immunoeskasiaren Sindromea (HIESa) dutenei. Gainera, %50-%100eko hilkortasuna eragiten du immunitate sistema ahulduta duten pazienteetan.

Onddo harikara da Lomentospora prolificans, arrunki lizun deitutakoen multzokoa (galdutako janarian hazten ikus daitezke talde hauetako batzuk). Ohikoa izaten da hiri edo industrialdeetako lurretan eta kontaktuan egon arren, ez du gaitzik sortzen pertsona osasuntsuetan, immunitate sistemari esker.

Aurreko ikerketa batean ordura arte ezezaguna zen erresistentzia mekanismoa topatu zuten.

Iturria: UPV/EHU prentsa bulegoa: Burmuinaren immunitate sistema, ahulgunea % 100eko hilkortasuna eragiten duen onddo baten aurrean.

Erreferentzia bibliografikoa:

Pellon Aize, et al., (2018).Microglial immune response is impaired against the neurotropic fungus Lomentospora prolificans, Cellular Microbiology, 20:e12847. DOI: 10.1111/cmi.12847

The post Burmuinaren immunitate sistema ahulgunea da onddo baten aurrean appeared first on Zientzia Kaiera.

Una desorbitada debilidad por los escarabajos

Se han descrito cerca de millón y medio de especies en los 33 filos –o grandes grupos- en los que clasificamos a los animales. De ellas, un millón doscientas mil pertenecen a un único filo, el de los artrópodos. Y alrededor de un millón de especies de estos pertenecen a una única clase, Insecta. Para hacernos una idea de lo que ese número significa, los insectos representan más de la mitad de todas las especies de protistas, plantas, hongos y animales sumadas, o sea, de organismos eucariotas, aquellos cuyas células tienen núcleo. La mayor parte de las especies de insectos existentes no se ha descubierto aún, y se estima que el número total podría llegar a entre seis y diez millones, quizás más del 90% de todas las especies animales.

Los insectos conocidos se agrupan en treinta y cinco órdenes, de los que veintiocho cuentan con representantes vivos. El de los escarabajos -Coleoptera en la nomenclatura científica-, es el que contiene un mayor número de especies, cerca de cuatrocientas mil, pero cada año se describen más de dos mil nuevas, y de acuerdo con diferentes estimaciones el número real de especies de este orden podría superar con creces los tres millones.

Los coleópteros surgieron hace unos trescientos millones de años. Pero la gran explosión se produjo hace entre ciento veinte y cien millones de años, cuando aparecieron las plantas con flores: en aquella época el número de especies se multiplicó por seiscientos. El grupo Phytophaga, que había surgido cincuenta millones de años antes, se vio especialmente beneficiado; en la actualidad hay en ese grupo unos ciento treinta y cinco millones de especies, lo que representa más del 80% de los escarabajos herbívoros y más de la mitad de los insectos herbívoros, la mayor parte de los cuales se alimenta de plantas con flores.

Dentro de los herbívoros hay gran variedad; los hay antófagos (flores), frugívoros (frutos), filófagos (hojas), polinífagos (polen) rizófagos (raíces) y otros. Pero las plantas no son el único alimento de los miembros de este grupo: hay coleópteros depredadores (cazan presas), coprófagos (ingieren excrementos de otros animales), saprófagos (comen restos vegetales en descomposición), necrófagos (se alimentan de cadáveres), entre otros. Su propia diversidad está ligada a la gran variedad de alimentos que consumen.

Algunos de sus representantes son conocidos, como la carcoma (por los daños que causan en la madera), los gorgojos (muchos de ellos plagas de plantas cultivadas), los peloteros (depositan sus huevos en el interior de pelotas de excrementos) o las mariquitas (por su vistoso patrón de coloración). Y otros quizás no lo son tanto, como los escarabajos bombarderos. Hay más de quinientas especies, todas en a la familia Carabidae. Tienen un sofisticadísimo sistema de defensa, que se basa en la combinación de dos sustancias, el peróxido de hidrógeno y la hidroxiquinona. Cuando el escarabajo percibe una amenaza se mezclan y entran en contacto con las enzimas catalasa y peroxidasa. La hidrólisis del peróxido de hidrógeno y la oxidación de la hidroquinona provoca la liberación de mucho calor de forma repentina y la explosión que resulta hace que la mezcla atacante sea expulsada, a una temperatura de unos 100ºC, en forma de fino spray hacia el exterior.

Aunque lo más probable es que se trate de una anécdota apócrifa, se cuenta que en cierta ocasión, en los años cuarenta del siglo pasado, un teólogo le preguntó al conocido biólogo J. B. S. Haldane qué podría inferirse de la mente del Creador a partir del conocimiento de su creación; dicen que Haldane le respondió que “una desorbitada debilidad por los escarabajos”.

—————————————————————–

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

————————

Una versión anterior de este artículo fue publicada en el diario Deia el 3 de junio de 2018.

El artículo Una desorbitada debilidad por los escarabajos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Asteon zientzia begi-bistan #213

Ur likidoa aurkitu dute Marten, izotz geruzen azpian. Hala irakur daiteke Berrian, Argian eta baita Elhuyar Aldizkarian ere. Mars Express zundan dagoen MARSIS radarrak aurkitu du, planetako hego poloan. Ura 1,5 kilometroko sakoneran dago, 20 kilometro zabal den laku batean.

Mende honetako ilargi eklipserik luzeena ikusi ahal izan da ostiralean eta Berriak eman du albistea. Euskal Herriko txoko guztietatik ikusgai izan zen, 21:30ean hasi, ilargia ostartetik agertzean, eta 00:18an amaitu. Hainbat jarduera antolatu ziren gau berezia xehetasun guztiekin bizitzeko.

BiologiaHegazti harrapakari batzuek nahita hedatzen dituztela sute batzuk kontatu dute Juan Ignacio Pérez Iglesiasek. Dirudienez, banako batzuek baizik ez dute horrelakorik ikasten, baina normalean egoera jakin batzuetan egiten dute hau: sutea barrera batean geldirik dagoenean, edo sutea suhiltzaileek itzali dituztenean.

Bergmannen araua izan dute hizpide Juan Ignacio Pérez Iglesiasek eta Miren Bego Urrutiak. Honen arabera, «iparralderantz espezie handiak bizi dira nagusiki eta espezie txikiak hegoalderantz». Honen zergatiaren hainbat zio eta baita salbuespen aurkezten dira. Esaterako, elefanteak,lur gaineko ugaztunik handienak eskualde beroetan bizi da.

EkologiaInoiz baino oxigeno gutxiago dago Itsaso Baltikoan, Juanma Gallegok azaldu duenez. Itsaso Baltikoko oxigeno mailak azken 1.500 urtetako txikienak izan dira, ikerketa baten arabera. Arrazoien artean, nekazaritzaren jardueran eta hirietako ur zikinetan sortzen diren nutrienteak aipatu dituzte zientzialariek.

PaleontologiaMendaroko Agerre haitzuloan paleolitoko zintzilikario bat eta labarretako margoak topatu dituztela azaldu dute Elhuyar Aldizkarian. Orein-adarrean grabatutako zintzilikario bat eta paretetan egindako animalia-irudien hainbat zati dira aurkitutakoak.

Ogia, nekazaritza sortu aurretik izan zeneko aztarnak topatu dituztela irakur daiteke Berrian. Duela 14.400 urteko ogi arrastoak aurkitu dituzte, orain arteko zaharrenak. Ikerlanak nekazaritzaren sorreraren teoria berriak atera ditu mahai gainera.

Osasuna‘Osagaiz’ osasun zientzien aldizkariak urtebete egin duela jakinarazi du Berriak. Iazko ekainean aurkeztu zuten kazeta, zientzia artikuluak eta ikerketa taldeen lanak argitaratzea helburu duena. Urtero bi ale arrunt argitaratzen dituzte. Horrez gain, ale berezi bat osatzen dute OEEk urtean behin egiten duen biltzarrean aurkezturiko testuekin.

Sendabelarren inguruko uda kurtsoa antolatu du UEUk. Gorka Menendez Baceta ikastaroa eman du bertan eta Argiak elkarrizketa egin dio. “Zientzia ala superstizioa?” galderak tranpa duela dio etnobotanikoak, superstizioa zientzia delako ere bai, plazeboaz ari garenean.

TeknologiaSketchfab 3D biltegi digitalari buruz irakur daiteke Sustatun. 3D modelo digitalen biltegia da Sketchfab. Era guztietako proiektuak ikusten dira bertan: arkitekturako elementuak, diseinu industrialak, artelanak… Baina baita ere zientzialariek kargatutakoak. Horien artean antzinako gizakien artelan eta tresnen aztarnak bereziki ikusgarri geratzen dira.

——————————————————————–

Asteon zientzia begi-bistan igandeetako atala da. Astean zehar sarean zientzia euskaraz jorratu duten artikuluak biltzen ditugu. Begi-bistan duguna erreparatuz, Interneteko “zientzia” antzeman, jaso eta laburbiltzea da gure helburua.

———————————————————————–

———————————————————————–

Egileaz: Ziortza Guezuraga (@zguer) kazetaria da eta Euskampus Fundazioko Kultura Zientifikoko eta Berrikuntza Unitateko zabalkunde digitaleko teknikaria.

——————————————————————

The post Asteon zientzia begi-bistan #213 appeared first on Zientzia Kaiera.

Diagnóstico de enfermedades: una cuestión de probabilidades

Las matemáticas son fundamentales tanto para determinar si una prueba diagnóstica es válida como para interpretar sus resultados. María Xosé Rodríguez-Álvarez (Ikerbasque – BCAM) consigue en solo 14 minutos introducirnos en la fascinante complejidad de la estdística de la decisión diagnóstica.

Charla en el día de Pi de Maria Xosé Rodríguez-Álvarez

El número π es una de las constantes matemáticas más importantes que existen. π es un número fascinante que goza de una gran popularidad e, incluso, de un día propio. Desde el año 1988, cada 14 de marzo se celebra el Día de Pi. Este evento fue idea del físico Larry Shaw, quien lanzó la propuesta añadiendo a su favor que la celebración coincidía con la fecha del nacimiento de Albert Einstein. Además, la forma en la que se escribe el 14 de marzo en inglés y euskera coincide con los tres primeros dígitos del número. (3-14 martxoaren 14 en euskara / 3-14 march, 14th en inglés)

En los últimos años la conmemoración del Día de Pi se ha ido extendiendo hasta convertirse hoy en día en una celebración que sobrepasa el ámbito de las matemáticas. π está presente en física, en el principio de incertidumbre de Heisenberg, la teoría de la relatividad o la ley de Coulomb. En geología hace su aparición a la hora de estimar la longitud de los ríos; en bioquímica, en el estudio de la estructura de una molécula de ADN; en astronomía, en el estudio de la forma del universo y en otras muchísimas aplicaciones de nuestro día a día.

Este 2018 nos unimos de manera especial a la celebración del Día de Pi con el evento BCAM-NAUKAS, que se desarrolló el miércoles 14 de marzo en el Bizkaia Aretoa de UPV/EHU. Este evento fue una iniciativa del Basque Center for applied Mathematics (BCAM) y la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad el País Vasco.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Diagnóstico de enfermedades: una cuestión de probabilidades se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- π, así en el cielo como en la Tierra

- El número de taxis de Bilbao y el espionaje en la 2ª guerra mundial

- Una cuestión de movimiento

Ezjakintasunaren kartografia #226

Geometriak berebiziko garratnzia du nanopartikula baten ezaugarri fisiko eta kimikoetan. Korrelazio eta kasualitate benetan interesgarrien bila dabil jendea. Roberto D’Agostaren Geometric control of noble-metal nanoparticles

Printzipioz bateraezinak diren metalen eta polimeroen ezaugarriak batzeko gai diren material izugarriak dira beira metalikoak. Saiakuntza-akats metodoa baliatuta aurkitzen ziren orain arte, baina makina ikasketa prozesua erreboluzionatzen dabil. Silvia Románek azaltzen du Using machine learning to discover new metallic glasses

Teknologikoki oso garrantzitsuak dira gainazal metalikoetan gasen adsortzio eredu fisiko-kimikoak. Egi ez direnak ontzat ematen dituzte, baina. Prozesuak adiabatikoak, itzulgarriak eta ia idealak direla, esaterako. Tenperaturaren arabera bibratzen duten molekulek idealitatea asaldatzen dute. Baina benetan emaitza ona lortzeko bestelako faktoreak kontuan hartu behar direla jakin du DIPCko jendeak. The microscopic mechanism behind the vibrational relaxation of adsorbates on metal surfaces

–—–

Mapping Ignorance bloga lanean diharduten ikertzaileek eta hainbat arlotako profesionalek lantzen dute. Zientziaren edozein arlotako ikerketen azken emaitzen berri ematen duen gunea da. UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren eta Nazioarteko Bikaintasun Campusaren ekimena da eta bertan parte hartu nahi izanez gero, idatzi iezaguzu.

The post Ezjakintasunaren kartografia #226 appeared first on Zientzia Kaiera.

Avances contra la enfermedad de hígado graso no alcohólica

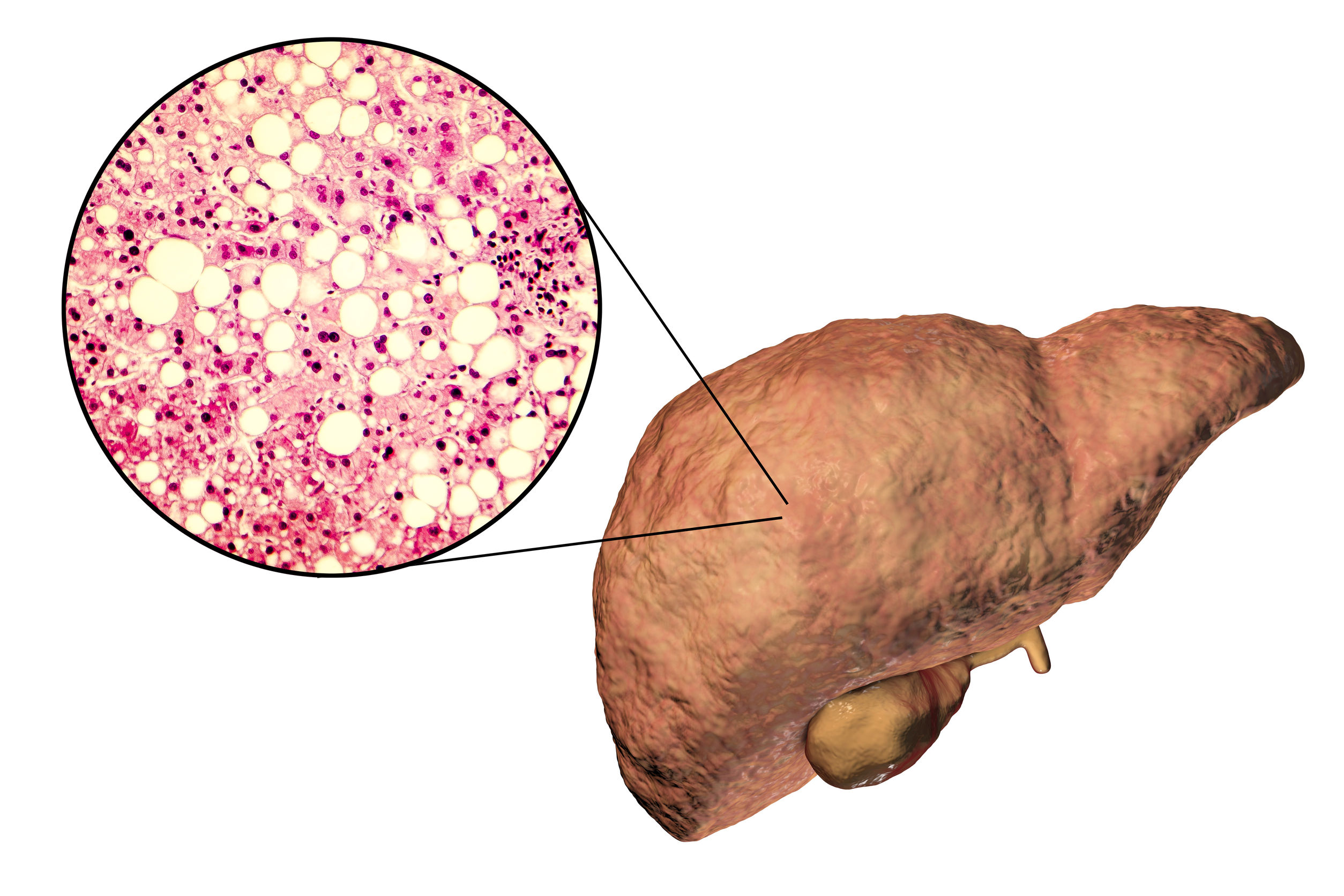

Una de las líneas de investigación del grupo de la UPV/EHU Lipids & Liver, centrada en los mecanismos implicados en el desarrollo y progresión de la enfermedad de hígado graso no alcohólica, está obteniendo importantes avances en diversos aspectos, como la identificación de proteínas que modifican las vías metabólicas de desarrollo y progresión de la enfermedad hepática, incluso a cáncer, y la búsqueda de dianas con las que revertir la enfermedad.

Según los últimos datos, la enfermedad de hígado graso no alcohólica la padece un 30 % de la población general, y ese porcentaje aumenta hasta un 70-80 % en ciertos grupos de riesgo, como pacientes obesos, con diabetes, etc., debido a que está asociada a enfermedades metabólicas. La enfermedad comienza con un simple almacenamiento de grasa o lípido en el hígado, que en principio puede ser benigno, pero que en algunos pacientes puede progresar y producir hepatitis, esteatohepatitis, debido a su inflamación, y ese es un factor de riesgo para el desarrollo de cirrosis hepática o incluso cáncer hepático. Actualmente no hay un tratamiento específico para esta enfermedad, y como consecuencia de la alta prevalencia de obesidad y de diabetes actual, se prevé que dentro de unos años el cáncer hepático provocado por este almacén de grasa se pueda disparar, al igual que el número de trasplantes por esteatohepatitis no alcohólica.

El grupo de investigación Lipids & Liver del departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV/EHU trabaja en la búsqueda de los mecanismos implicados en el desarrollo y la progresión de las enfermedades hepáticas, y principalmente mecanismos relacionados con alteraciones vinculadas al metabolismo del lípido (grasa). En concreto, una de las líneas de investigación del grupo, focalizada en el estudio de la enfermedad del hígado graso no alcohólica, se centra en investigaciones que tienen el fin de “saber por qué evoluciona la enfermedad en unos pacientes y en otros no; encontrar marcadores de evolución, que nos puedan dar un pronóstico de en qué pacientes va a evolucionar la enfermedad; y encontrar marcadores no solo hepáticos (que se pueden obtener mediante biopsia), sino además marcadores séricos, que mediante simples análisis de sangre se pueda decir la fase en la que se encuentra el paciente”, explica la doctora Patricia Aspichueta, responsable de la línea de investigación.

Básicamente, los miembros del grupo de investigación se centran en el estudio del metabolismo de los lípidos en el hígado, es decir, en las reacciones químicas en las que se forman o se consumen. Para ello, trabajan con modelos animales a los que se ha silenciado algún gen y a los que se administran diferentes dietas y tratamientos inductores de la enfermedad, y una vez que validan o identifican alguna diana en el modelo animal, pasan a validarla en muestras humanas. Además, también trabajan con modelos in vitro o celulares, “porque allí es más sencillo saber en qué célula está dañado, modificado o alterado el metabolismo, y podemos jugar con diferentes fármacos, diferentes inductores, y es más fácil silenciar determinadas vías metabólicas, etc.”, explica Aspichueta.

Los miembros del grupo estudian distintas moléculas o dianas implicadas en diferentes procesos de la enfermedad hepática. Aspichueta especifica algunas de las vías que tienen abiertas en el grupo de investigación: “Por una parte, queremos identificar proteínas que modifican las vías metabólicas y que aportan más lípido al hígado. Queremos saber por qué se forma ese almacén de lípido, y por qué ese almacén hace progresar a la enfermedad, incluso a fases como el cáncer. Es importante saber quiénes son los actores de esos procesos, para poder silenciarlos y ver si la enfermedad revierte”. Además, investigan la implicación que tienen los lípidos en la regeneración hepática, “un punto de vista muy importante de cara a los pacientes a los que se extirpa un trozo de hígado, porque el hígado es el único órgano que vuelve a recuperar su tamaño normal”. En otro de los estudios investigan “cómo el hígado controla el tejido adiposo, y cómo modulando el funcionamiento del hígado conseguimos hacer a los animales adelgazar”.