Cómo ascienden las burbujas en el agua, y no es en línea recta

El movimiento de las burbujas de gas, sea este aire o dióxido de carbono, en el agua juega un papel central en una amplia gama de fenómenos naturales. La cerveza, los vinos espumosos, los refrescos carbonatados, los gases en la sangre de un buceador o las burbujas que salen de su boquilla, por no mencionar muchos procesos químicos industriales, dependen, de una forma u otra de cómo ascienden las burbujas en el agua. De hecho, es un fenómeno muy estudiado, tanto experimental como teóricamente, pero no del todo resuelto.

Foto: Jakob Boman / Unsplash

Foto: Jakob Boman / UnsplashSin embargo, a pesar de estos esfuerzos, y disponiendo hoy día de una enorme potencia computacional, no ha sido posible reconciliar los experimentos con simulaciones numéricas de las ecuaciones hidrodinámicas completas para una burbuja de aire deformable en el agua. Esto es especialmente cierto para la observación, documentada ya por Leonardo da Vinci, de que las burbujas de aire suficientemente grandes no ascienden en línea recta, sino que realizan un movimiento periódico.

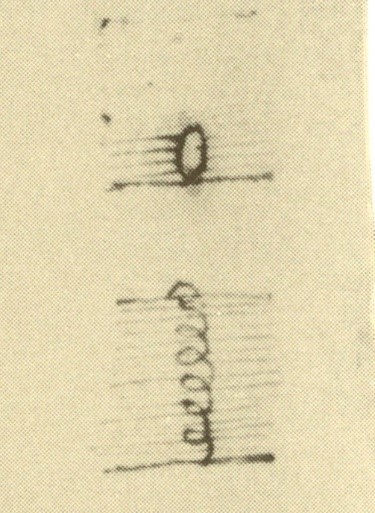

Esbozo de Leonardo da Vinci en el manuscrito conocido como Códice Leicester, donde se ilustra el movimiento en espiral de una burbuja ascendente.

Esbozo de Leonardo da Vinci en el manuscrito conocido como Códice Leicester, donde se ilustra el movimiento en espiral de una burbuja ascendente.De hecho, una burbuja de aire ascendente presenta grandes desafíos numéricos y teóricos. En primer lugar, la pequeña viscosidad del agua implica la aparición de finas capas límite, que deben resolverse con precisión para capturar la interacción entre la flotabilidad y la disipación, que establece la velocidad de ascenso. En segundo lugar, la capacidad del fluido exterior para deslizarse sobre la superficie de la burbuja sin fricción (el efecto del gas concreto puede despreciarse) significa que los efectos viscosos surgen solo debido a la curvatura de la línea de flujo, cuyo sutil efecto debe capturarse con precisión. En tercer lugar, y lo más importante, la burbuja se deforma en respuesta a las fuerzas ejercidas por el fluido y, a su vez, la forma de la burbuja cambia el carácter del flujo.

Todos estos factores, que cualitativamente se pueden describir con tanta facilidad, hasta ahora se habían resistido a ser incluidos en un modelo matemático que respondiese a los resultados experimentales. Un reciente trabajo de Miguel Ángel Herrada (Universidad de Sevilla) en colaboración con Jens Eggers (Universidad de Bristol) parece haber encontrado una solución.

Los autores han desarrollado una técnica de discretización numérica para caracterizar con precisión la interfaz aire-agua de la burbuja, lo que permite simular su movimiento y estudiar su estabilidad. Sus simulaciones concuerdan bien con mediciones de alta precisión del movimiento inestable de las burbujas e indican que estas se desvían de la trayectoria recta en el agua si su radio esférico supera los 0,926 milímetros, un resultado que solo se desvía un 2% de los valores experimentales obtenidos con agua ultrapura en los años noventa, cuando se estudió de forma sistemática el fenómeno.

Los investigadores proponen un mecanismo para la inestabilidad de la trayectoria de la burbuja en el que una inclinación periódica de esta cambia la curvatura, lo que afecta a la velocidad de ascenso y provoca un bamboleo en su trayectoria, inclinando hacia arriba el lado de la burbuja cuya curvatura ha crecido. A continuación, a medida que el fluido se mueve más deprisa y su presión desciende alrededor de la superficie de alta curvatura, el desequilibrio de presión devuelve la burbuja a su posición original, reiniciando el ciclo periódico.

Este comportamiento es intermedio entre el de un sólido y el de burbujas pequeñas de gas que, en ambos casos, se pueden considerar indeformables a efectos prácticos.

Referencia:

Miguel A. Herrada and Jens G. Eggers (2023) Path instability of an air bubble rising in water PNAS doi: 10.1073/pnas.2216830120

Para saber más:

El frío de las burbujas

Bañadores y dopaje tecnológico

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Cómo ascienden las burbujas en el agua, y no es en línea recta se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Investigación contra el cáncer: ¿Qué hemos conseguido y qué queda por hacer?

Foto: National Cancer Institute / Unsplash

Foto: National Cancer Institute / Unsplash

La reciente muerte de la influencer Elena Huelva, que mostró su día a día con cáncer en las redes sociales a millones de personas, ha vuelto a abrir el debate sobre la falta de inversión en la investigación del cáncer. El fallecimiento de Huelva por un sarcoma de Ewing (un tumor óseo de mal pronóstico una vez que se ha extendido), con tan solo 20 años, causa tristeza e impotencia. ¿Podría la ciencia médica haber salvado su vida y la de otros pacientes si dedicásemos más fondos a ella? Es imposible responder a esta pregunta con rigor. Lo que sí sabemos con seguridad es que conforme más se investiga sobre el cáncer, mejor conocemos los mecanismos implicados, más efectivos son los tratamientos y mayor es la probabilidad de curación de los pacientes.

Si echamos un vistazo a la evolución de la supervivencia de las personas afectadas por diferentes tipos de cáncer, podemos observar que se ha dado una notable mejora en las últimas décadas. Las muertes por cáncer estandarizadas por edad han caído un 15 % desde 1990 hasta 2019 en el mundo. En los países más ricos esta cifra es aún mayor. Por ejemplo, en Estados Unidos y Alemania el porcentaje es de un 20 % y en España un 18 %.

Además, las supervivencias a cinco años de los pacientes han aumentado de forma clara para todos los tipos de cáncer. Esta supervivencia se ha duplicado en 40 años (siendo del 55 % en hombres y del 61 % en mujeres). Destaca la supervivencia frente a tumores de próstata y de mama, ya que casi todos ellos se curan en la actualidad (supervivencia a cinco años superior al 90 % en ambos casos).

Ahora contamos con más opciones que nunca en la detección precoz y el tratamiento contra cáncer. En los últimos años, la inmunoterapia ha irrumpido en la clínica con unos resultados espectaculares en el tratamiento de tumores sanguíneos (leucemias y linfomas) que habrían provocado una muerte segura tiempo atrás.

Sin embargo, la investigación de tratamientos contra el cáncer se enfrenta a numerosos retos. En primer lugar, aunque nos refiramos al «cáncer» como una única dolencia, en realidad es el conjunto de más de 200 enfermedades diferentes con un punto en común: la proliferación descontrolada de células tumorales en el organismo. Cada tipo o subtipo de cáncer puede ser radicalmente diferente del otro en cuanto a velocidad de proliferación, sensibilidad a ciertos tratamientos, probabilidad de supervivencia del paciente…. Esto complica el desarrollo de nuevas terapias, pues, con mucha frecuencia, lo que puede servir para un tipo de tumor puede ser inútil para el otro.

Otro gran desafío en el establecimiento de nuevos tratamientos es la toxicidad. Las células tumorales son las propias células del paciente que han sufrido una serie de mutaciones. Atacar a estas sin provocar graves daños a las células sanas es uno de los principales obstáculos en las terapias antitumorales. Por otro lado, existen ciertos tipos de tumores, como el cáncer de páncreas, cuyo pronóstico sigue siendo muy sombrío por una suma de factores: es un tumor muy agresivo, que crece muy rápido, y cuando da la cara ya se encuentra en una fase bastante avanzada.

Si consideramos la inversión total en investigación científica en el mundo, el área del cáncer es una de las más privilegiadas. Se destinan miles de millones de euros cada año en investigar el cáncer, con importantes sumas de dinero tanto desde el ámbito público como del privado. Las grandes farmacéuticas tienen gran interés económico en este campo y desembolsan grandes cifras en la investigación, ya que es una enfermedad muy frecuente, con tratamientos de larga duración, que pueden llegar a ser muy rentables.

Aun así, a pesar de los grandes esfuerzos y recursos destinados en la investigación del cáncer, este es la segunda causa de muerte en el mundo tras las enfermedades cardiovasculares. En 2019, 10 millones de personas murieron por cáncer, lo que implica que aproximadamente uno de cada seis fallecimientos se debe a esta dolencia. El envejecimiento progresivo de muchas poblaciones y el aumento de la población mundial llevan, irremediablemente, a un aumento de los casos de cáncer. Aunque queda mucho por hacer, no hay que olvidar todo lo conseguido: muchas personas habrían muerto de forma prematura por cáncer si no fuera por todo lo que se ha avanzado.

Para saber más:

Sin atajos frente al cáncer

¿De dónde viene el cáncer y por qué no ha desaparecido con la evolución?

La senescencia celular: el gran desafío para entender y tratar el cáncer

Sobre la autora: Esther Samper (Shora) es médica, doctora en Ingeniería Tisular Cardiovascular y divulgadora científica

El artículo Investigación contra el cáncer: ¿Qué hemos conseguido y qué queda por hacer? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Osteoporosis: qué comer y, casi más importante, qué no

Vivir con el temor a fracturarse una vértebra, un brazo o la cadera resulta fastidioso. Es lo que les pasa a quienes padecen osteoporosis, que literalmente significa “hueso poroso”. La enfermedad se caracteriza por la reducción de la masa ósea y afecta al 30 % de las mujeres mayores de 50 años y al 8 % de los hombres.

Imagen: Mehmet Turgut Kirkgoz / Unsplash

Imagen: Mehmet Turgut Kirkgoz / UnsplashLa fragilidad ósea que acompaña a la osteoporosis reduce la calidad de vida de las personas que la padecen y se asocia con altas tasas de morbilidad y mortalidad. Además, en numerosas ocasiones se convierte en una enfermedad discapacitante.

Hay factores que aumentan el riesgo de padecer osteoporosis sobre los que no podemos influir, como la edad, el sexo, la etnia o la presencia de algunas patologías como el hipogonadismo. Sin embargo, otros muchos de estos factores se pueden modificar, entre ellos el bajo peso corporal, la falta de actividad física, la escasa exposición a la luz solar, el consumo de algunos fármacos y el consumo de café, tabaco y alcohol.

Calcio (y sol) para los huesosTambién sabemos que existen ciertos hábitos dietéticos que, aunque no evitan la aparición de osteoporosis, sí disminuyen el riesgo de padecerla. Numerosos estudios indican que la ingesta adecuada de calcio mejora la densidad mineral ósea, especialmente durante la niñez y adolescencia. En la edad adulta, esta ingesta de calcio parece relacionarse más con una menor pérdida de masa ósea que con un incremento de la misma.

En la práctica, para ingerir calcio podemos consumir lácteos, pero también legumbres como la soja y sus derivados, frutos secos como las almendras, y vegetales como el brócoli, la col rizada o la coliflor. Las espinacas también contienen calcio, pero no se absorbe tan bien.

Por otro lado, tener unos niveles adecuados de vitamina D en el cuerpo ayuda a que este absorba el calcio que se ingiere y a que el mineral se fije en el hueso, reduciendo así considerablemente el riesgo de padecer osteoporosis. Esta vitamina se encuentra únicamente en alimentos de origen animal, principalmente en el pescado azul, y en menor medida en otros alimentos como los lácteos. Además, hoy en día muchos alimentos de origen vegetal como las bebidas vegetales incorporan vitamina D.

Claro que esta vitamina no es exclusivamente de origen dietético: también se sintetiza en nuestro organismo cuando se expone la piel a la luz solar. Por este motivo, se recomienda la exposición solar durante unos 15 minutos al día.

Proteínas en su justa medidaLa ingesta de proteína en los países desarrollados suele ser suficiente, incluso excesiva. ¿Repercute eso en la fragilidad de los huesos? No está claro. Por eso, para prevenir la osteoporosis no es recomendable incrementar su consumo por encima de los requerimientos del organismo.

Lo que parece indiscutible es que cuanto más equilibrada sea nuestra dieta, mejor será nuestra salud ósea. De entrada, la evidencia sobre el efecto protector de las distintas dietas es aún muy limitada y no permite obtener conclusiones claras y realizar recomendaciones al respecto. Y aunque hay indicios de que la dieta mediterránea podría ayudar a prevenir la osteoporosis, no todos los estudios encuentran este efecto beneficioso.

Tampoco es mala opción emular a las poblaciones asiáticas con dieta ricas en soja y pescado azul. Hay evidencias de que estos patrones reducen la incidencia de fracturas asociadas a la osteoporosis

Lo que sin duda no ayuda a evitar la fragilidad ósea es abusar de los alimentos ultraprocesados ricos en azúcares y grasa de mala calidad, o de los cereales refinados, entre otros. Seguir este tipo de dieta, nada saludable, se asocia con una menor densidad ósea y, por lo tanto, a un mayor riesgo de sufrir osteoporosis en edades más avanzadas. En otras palabras, además de aumentar la prevalencia de obesidad y otras patologías, y atacar al corazón, la comida basura deteriora los huesos.![]()

Sobre las autoras: Saioa Gómez Zorita, Profesora en la Universidad del País Vasco, UPV/EHU. Investigadora del grupo Nutrición y Obesidad del Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CiberObn) y del Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba; Maitane González Arceo, Estudiante predoctoral, Grupo Nutrición y Obesidad, UPV/EHU y María Puy Portillo, Catedrática de Nutrición. Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn), UPV/EHU

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

Para saber más:

La extraña paradoja tras los suplementos de vitamina D

A tomar el sol

La sorprendente densidad ósea de los atletas kenianos

El artículo Osteoporosis: qué comer y, casi más importante, qué no se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Naukas Bilbao 2022: Cacharrismo v.2022

El cacharrismo no está definido de manera precisa como disciplina. Pero, análogamente a lo que se dice de la inteligencia, que es eso que miden los tests de inteligencia, podemos decir sin temor a equivocarnos que el cacharrismo es eso que hace Javier Fernández Panadero en lo alto de un escenario. En esta iteración, Panadero vuelve a ilustrar espectacularmente, empleando cacharros de andar por casa, cómo los principios de la física pueden aplicarse para mejorar nuestra vida diaria y la comprensión del mundo que nos rodea.

Javier Fernández Panadero es físico, profesor de secundaria y un prolífico autor de libros de divulgación.

Si no ve correctamente el vídeo, use este enlace.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Naukas Bilbao 2022: Cacharrismo v.2022 se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Camuflaje autista

Una persona neurodivergente tiende a esforzarse, consciente o inconscientemente, en no parecerlo. Las personas del espectro autista desarrollan estrategias para no ser identificados como tales, es lo que se llama camuflaje autista.

Foto: mauro mora / Unsplash

Foto: mauro mora / UnsplashEn los últimos años se habla mucho del camuflaje en autismo. Sin embargo, la investigación sobre el camuflaje es aun relativamente muy reciente, su naturaleza ha sido poco estudiada y existen un montón de preguntas abiertas. Un nuevo trabajo de investigación pretende presentar una visión integradora del camuflaje. “Nuestro objetivo es comprender mejor este fenómeno y analizar en profundidad cómo se desarrolla el camuflaje para ofrecer algunas sugerencias sobre cómo avanzar en su investigación”, señala Valentina Petrolini, investigadora del grupo Lindy Lab de la UPV/EHU y una de las autoras del estudio.

Normalmente, las personas se camuflan con dos objetivos: ocultar el diagnóstico y encajar socialmente. “Diríamos que una persona se camufla cuando ensaya conversaciones que va a tener, imita los gestos y expresiones de otras personas y, en general, cuando hace un esfuerzo para ocultar sus rasgos autistas”, explica Valentina Petrolini. “Muchas investigaciones relacionan el intento de pasar por ser quienes no son con altos niveles de ansiedad y problemas mentales a largo plazo”, añade la investigadora de la UPV/EHU.

¿Cómo se detecta el camuflaje en la población autista? En la actualidad existen herramientas como los test y cuestionarios, pero dejan fuera a una alta proporción de personas en el espectro, como las personas que se camuflan inconscientemente, las personas con discapacidades intelectuales o lingüísticas, etc. En el nuevo estudio, “proponemos triangular la información: utilizar las pruebas existentes, recoger información del entorno, observar la conducta de una persona en diferentes contextos y hablar con las personas en contextos diferentes…, es decir, observar el fenómeno del camuflaje sin preguntarle directamente a la persona implicada”, indica Valentina Petrolini.

Ampliar el estudio del camuflaje a grupos que actualmente pasan por alto también tiene importantes implicaciones en cuanto al impacto. Por ello, esta investigación amplía el debate sobre el camuflaje a grupos actualmente poco estudiados del espectro autista, es decir, niños y adultos con discapacidades lingüísticas o intelectuales. “Argumentamos que el camuflaje en estos grupos puede diferir de lo que la bibliografía actual describe como casos típicos de camuflaje”, señala Valentina Petrolini. “Uno de los puntos que se desprende de nuestro estudio —continúa Petrolini— es que el camuflaje puede presentarse de forma diferente, y tener un impacto diferente, dependiendo de las personas que lo lleven a cabo”.

Este trabajo puramente teórico concluye que “la base de muchas de las investigaciones realizadas hasta ahora es limitada en cuanto a la caracterización y representatividad de los participantes, lo que sugiere que las conclusiones no pueden aplicarse a la comunidad autista en su conjunto”, indica Valentina Petrolini. Asimismo, hace hincapié en la necesidad de estudiar más profundamente el fenómeno del autismo y desarrollar herramientas de medición más precisas e inclusivas que las actuales. “Podríamos incluso llegar a decir que es una llamada a la acción para no sacar conclusiones generalistas sin tener un cuadro preciso de la situación”, señalan desde el grupo de investigación Lindy Lab de la UPV/EHU.

Referencia:

Valentina Petrolini, Ekaine Rodríguez-Armendariz, Agustín Vicente (2022) Autistic camouflaging across the spectrum New Ideas in Psychology doi: 10.1016/j.newideapsych.2022.100992

Para saber más:

Nacido para ser autista

¿Mi hijo tiene autismo o este comportamiento es «normal»?

Neurociencia de la conducta social

Autismo y educación: problemas y pautas en el aula

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo Camuflaje autista se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Los hermanos Kip o el optograma de los asesinos

optograma

Foto: Colin Lloyd / Unsplash

Foto: Colin Lloyd / UnsplashNat Gibson se había acercado al caballete, con el pecho henchido de sollozos, presa de un dolor compartido por el señor Hawkins y el señor Zieger, tanto les parecía que el capitán estaba allí vivo frente a ellos…

Entonces el hijo se inclinó para besar la frente de su padre…

De pronto se detiene, se acerca aún más, sus ojos en los ojos del retrato…

¿Qué vio o creyó ver?… Su rostro se convulsiona… su fisonomía trastornada… Está pálido como la muerte… Parece que quiere hablar y no puede… Tiene los labios contraídos… le falla la voz…

Finalmente se da la vuelta… agarra de un mesa una de esas fuertes lupas que usan los fotógrafos para retocar los detalles de una estampa… voz aterrorizada:

«¡Ellos!… ¡ellos!… ¡los asesinos de mi padre!»

Y en lo profundo de los ojos del Capitán Gibson, en la retina magnificada, aparecieron, en toda su ferocidad, las figuras de Flig Balt y Vin Mod!

Desde hace algún tiempo, desde los curiosos experimentos oftalmológicos que han sido emprendidos por ingeniosos estudiosos, observadores de gran mérito, se ha demostrado que los objetos externos, que impresionan la retina del ojo, pueden conservarse indefinidamente. El órgano de la visión contiene una sustancia particular, la púrpura retinal, sobre la que se fijan estas imágenes. Incluso logramos encontrarlos allí, con perfecta claridad, cuando el ojo, después de la muerte, se extrae y se sumerge en un baño de alumbre.

Ahora bien, lo que sabíamos sobre esta fijación de imágenes recibiría en estas circunstancias una confirmación indiscutible.

Cuando el Capitán Gibson exhaló su último suspiro, su mirada suprema, una mirada de pavor y angustia, se había posado sobre los asesinos, y en el fondo de sus ojos contemplaba las figuras de Flig Balt y Wine Mod. Además, cuando el Sr. Hawkins tomó la fotografía de la víctima, los detalles más pequeños de la fisonomía se reprodujeron en la placa del objetivo. Solo con la primera prueba, examinándolo con una lupa, podríamos haber encontrado, en el fondo de la órbita, los rostros de los dos asesinos, y, de hecho, todavía lo encontramos allí.

Pero, en ese momento, ¿cómo le llegó este pensamiento al señor Hawkins, al señor Zieger, al señor Hamburg?… ¡No! Todas estas circunstancias tuvieron que confluir, el deseo expresado por el Sr. Zieger de llevar a Port-Praslin la fotografía ampliada del Capitán Gibson, esta ampliación obtenida en el taller del armador. Y cuando Nat Gibson se acercó a besar el retrato de su padre, creyó ver dos puntos brillantes en el fondo de sus ojos… Tomó una lupa y, claramente, vio, reconoció el rostro del contramaestre y el de su cómplice. …

¡Ahora, el Sr. Hawkins, el Sr. Zieger los ha visto, los ha reconocido después de él!… No fueron Karl y Pieter Kip cuyo ojo del muerto había guardado la imagen… fue Flig Balt, fue Vin ¡

¡Estaba pues, finalmente, el hecho nuevo, la presunción indiscutible de la inocencia del acusado, que permitiría revisar el juicio!… ¿Se podría haber dudado de la autenticidad de la primera prueba hecha en Kerawara? … ¿No, porque ya había aparecido en el expediente penal, y la ampliación que acababa de obtener era sólo una reproducción fiel?…

Así termina la novela Los hermanos Kip de Julio Verne, publicada en 1902, que cuenta una historia que se desarrolla en Nueva Zelanda y Tasmania. Para resolver un asesinato del que se acusa a los hermanos que dan título al libro, los protagonistas descubren la imagen de los asesinos en los ojos, en su retina, del hombre asesinado. Es lo que se llama optograma, término que no aparece en nuestro Diccionario pero que se describe, según Wikipedia, como

“la imagen que se cree que está impresa en la parte posterior de la retina de lo que ve una persona. Una aplicación sería, cuando una persona muere, poder recuperar la última imagen que vio en su ojo. El optograma es ficticio, porque lo que percibe el ojo no se almacena sino que se transmite por los nervios al cerebro.”

La optografía es el proceso de ver o recuperar un optograma, la imagen en la retina del ojo. La creencia de que el ojo graba la última imagen vista antes de la muerte estaba muy extendida a finales del siglo XIX y principios del XX, y era un recurso frecuente en la trama de la ficción de la época, hasta el punto de que la policía fotografiaba, como en la historia de Julio Verne, los ojos de las víctimas para resolver asesinatos. El concepto ha sido, como veremos, desacreditado repetidamente como método forense.

También Auguste Villiers de l’Isle-Adam en 1867, Rudyard Kipling en 1890, o James Joyce, en Ulises, publicada en 1922, tienen comentarios sobre los optogramas cuando escriben, como Joyce, que

“Ellos miraron. Terreno del asesino. Paso oscuro. Jardín cerrado, sin inquilinos, sin malas hierbas. Todo el lugar se fue al infierno. Injustamente condenado. Asesinato. La imagen del asesino en el ojo del asesinado. Les encanta leer sobre eso.”

Parte de la historia de las imágenes que quedan en la retina después de la muerte nos la cuenta George Wald, de la Universidad de Harvard, en una revisión publicada en 1950 en Scientific American. Recibiría el Premio Nobel de Medicina de 1967 por sus estudios sobre los pigmentos de la retina.

En 1876, Franz Boll, de la Universidad de Roma, descubrió en los bastones, células típicas de la retina de la rana, un pigmento rojo brillante que se blanqueaba con la luz y se volvía a colorear en la oscuridad, por lo que cumplía los requisitos de un pigmento visual. Llamó a esa sustancia rojo visual y más tarde pasó a llamarse púrpura visual o rodopsina. Este pigmento marca el punto en que la luz incide sobre los bastones: la absorción de la luz por la rodopsina inicia las reacciones que culminan en la visión de los bastones. Apenas había anunciado Boll su descubrimiento cuando Willy Kühne, profesor de fisiología de la Universidad de Heidelberg, comenzó sus estudios sobre la rodopsina, y en un año extraordinario, a finales de 1877 y en 1878, describió casi todo lo que se conocería sobre el pigmento hasta la segunda mitad del siglo XX. En su primer artículo sobre la química de la retina, Kühne dijo:

«Unida con el epitelio pigmentario, la retina se comporta no solo como una placa fotográfica, sino como un taller fotográfico completo, en el que el trabajador renueva continuamente la placa colocándola sobre nuevas placas sensibles a la luz [mientras que] simultáneamente borra la imagen anterior«.

Kühne vio de inmediato que, con este pigmento que se decolora con la luz, era quizá posible tomar una fotografía con el ojo vivo. Se dedicó a idear métodos para llevar a cabo dicho proceso y tuvo éxito después de muchos fracasos desalentadores. Llamó al proceso optografía y a sus productos optogramas.

Uno de los primeros optogramas de Kühne se hizo de la siguiente manera. Un conejo albino fue atado con la cabeza vuelta hacia una ventana con barrotes. Desde esta posición el conejo solo podía ver un cielo gris y nublado. La cabeza del animal se cubrió durante varios minutos con un paño para adaptar sus ojos a la oscuridad, es decir, para dejar que se acumulara rodopsina en sus bastones. Luego se expuso al animal durante tres minutos a la luz. Inmediatamente fue decapitado, se extrajo el ojo y se abrió a lo largo del ecuador, y la mitad posterior del globo ocular que contenía la retina se colocó en una solución de alumbre, o sulfato de cromo y potasio, para su fijación. Al día siguiente, Kühne vio impreso en la retina con rodopsina blanqueada una imagen de la ventana con el patrón claro de sus barrotes.

Imagen de la ventana con barrotes que obtuvo Kuhne de la retina del conejo albino. Fuente: Wikimedia Commons

La creencia popular en los optogramas durante el final del siglo XIX y comienzos del XX llevó a que algunos departamentos de policía comenzarán a tomar fotografías de los ojos de las víctimas de crímenes con el objetivo de identificar a los culpables. En esos años fue cuando Julio Verne escribió Los hermanos Kip. Incluso Scotland Yard fotografió, en 1888, los ojos de Annie Chapman, una de las víctimas de Jack el Destripador, pata observar la imagen del temido criminal. Pero no encontraron las imágenes que buscaban.

Y los asesinos, enterados de todo ello, destruían los ojos de sus víctimas por si su imagen allí se había grabado. En 1927 y en 1927, fue asesinado un hombre con cuatro disparos y dos de ellos fueron descargados sobre cada ojo. Incluso en estos años la creencia se mantiene y, por ejemplo, se cuenta que en Nueva York, miembros de la mafia rusa arrancaban los ojos de sus víctimas para evitar que pudieran ser reconocidos por las imágenes en su retina. También Andrei Chikatilo, el famoso Carnicero de Rostov, que confesó 56 asesinatos cometidos hasta la década de los 90 y ejecutado en 1994, arrancaba los ojos a sus víctimas para que no le delatasen.

Sin embargo, Kühne en sus primeros artículos sobre los optogramas, declaró, con cierta amargura según cuenta Wald, que “está en desacuerdo con las potencialidades periodísticas de este tema … y se lo entrega voluntariamente a los forenses libres de fantasías”. Pero el mismo Kühne, en 1880, estudió la retina del ojo izquierdo de un condenado a muerte y guillotinado en Bruchsal, Alemania. Y consiguió el optograma que, para Wald en 1950, es el único humano publicado aunque Kühne no pudo determinar qué objeto era el que se observaba. Solo habían pasado diez minutos entre la ejecución y la separación de la retina. No podía ser la guillotina, como algunos sugerían, pues el condenado fue guillotinado con los ojos vendados.

Dibujo realizado para su artículo de 1881 del optograma obtenido por Kühne de la retina del ejecutado en 1880. La imagen original de 4 mm ya no existe. Fuente: Wikimedia Commons

Dibujo realizado para su artículo de 1881 del optograma obtenido por Kühne de la retina del ejecutado en 1880. La imagen original de 4 mm ya no existe. Fuente: Wikimedia CommonsEl análisis de los textos sobre optogramas revela una curiosa discrepancia. Véronique Campion-Vincent, de la Casa de las Ciencias del Hombre, en París, escribe que los optogramas se presentan hoy como un concepto muy hipotético, si no completamente falso; sin embargo, a menudo se le menciona. No es una hipótesis científica; más bien, es una suposición seductora que se presentó bajo la apariencia de ciencia durante el siglo XIX y principios del XX. Pronto fue rechazada por la ciencia misma, aunque inspiró la ficción popular. Todavía sobrevive hoy en la escritura popular sobre crímenes y en creencias muy extendidas. Véronique Campion-Vincent, en su artículo, trata de aclarar la aparición del concepto y comprender cómo ha sobrevivido a pesar de que generalmente se lo menciona para descartarlo. Y, sin embargo, y como mi conclusión personal, debo destacar lo difícil que es encontrar, en la literatura científica actual, textos que aclaren por qué, en concreto y con detalle, se rechaza el concepto de optograma. No solo con hipótesis y conjeturas, sino con hechos basados en la fisiología del ojo y de la visión en el cerebro.

Considera que el estudio de optogramas no es un tema cerrado Carlos Diribarne, de la Revista de Criminalística Skopein, en una revisión publicada en 2014 y 2015. Añade que se pueden producir avances en el futuro. Sin embargo, según lo conocido hasta ahora, parece que no es posible obtener una imagen nítida a partir del estudio de la retina. Pero no significa que una imagen menos nítida pierda todo valor forense. Imágenes borrosas de cámaras de seguridad son utilizadas constantemente en los tribunales, y la información que ellas aportan es muy rica comparada con su inexistencia. Toda investigación permitirá desarrollar nuevas herramientas, como la identificación post mortem por el iris o la datación de muerte por morfología del cristalino. No obstante, esto no significa que la técnica se pueda llevar a la práctica inmediatamente; los avances actuales no son suficientes.

Referencias:

Campion-Vincent, V. 1999. The tell-tale eye. Folklore 110: 13-24.

Diribarne, C.M. 2015. RUIV. Reconstrucción de la Última Imagen Visual. Parte I. Revista de Criminalística SKOPEIN 2, 3: 22-29.

Diribarne, C.M. 2014. RUIV. Reconstrucción de la Última Imagen Visual. Parte II. Revista de Criminalística SKOPEIN 3, 8: 44-49.

Evans, A.B. 1993. Optograms and fiction: Photo in a dead man’s eye. Science-Fiction Studies 20: 341-361.

Joyce, J. 2017. Ulises. 2 tomos. Edhasa. Barcelona. 1784 pp.

Monk, C. 2010. Optograms, autobiography, and the image of Jack the Ripper. Interdisciplinary Literary Studies 12: 91-104.

Stewart-Gordon, J. 1973. The enduring mystery of Jack the Ripper. The Reader’s Digest June: 119-123.

Verne, J. 1958. Los hermanos Kip. Ed. Molino. Barcelona. 218 pp.

Wald, G. 1950. Eye and camera. Scientific American 183: 32-41.

Wikipedia. 2022. Optography. 15 December.

Para saber más:

Asesinos en serie

CSI Bilbao: entomología forense

Datación de la muerte a partir de restos óseos humanos mediante técnicas no destructivas

A new hero is born: La espectrometría de masas al servicio de la justicia

Sobre el autor: Eduardo Angulo es doctor en biología, profesor de biología celular de la UPV/EHU retirado y divulgador científico. Ha publicado varios libros y es autor de La biología estupenda.

El artículo Los hermanos Kip o el optograma de los asesinos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Matemática punk, un homenaje a Calpurnio

El pasado 15 de diciembre de 2022 fue un día triste. Calpurnio, un artista al que admiraba, por el que sentía un gran respeto y al que conocí hace unos años, falleció ese día. Me enteré de la triste noticia por las redes sociales. Fue todo un shock, que me llenó de una gran tristeza.

Calpurnio, en 2016 con el Gran Premio del Cómic Aragonés como reconocimiento a toda su carrera. Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

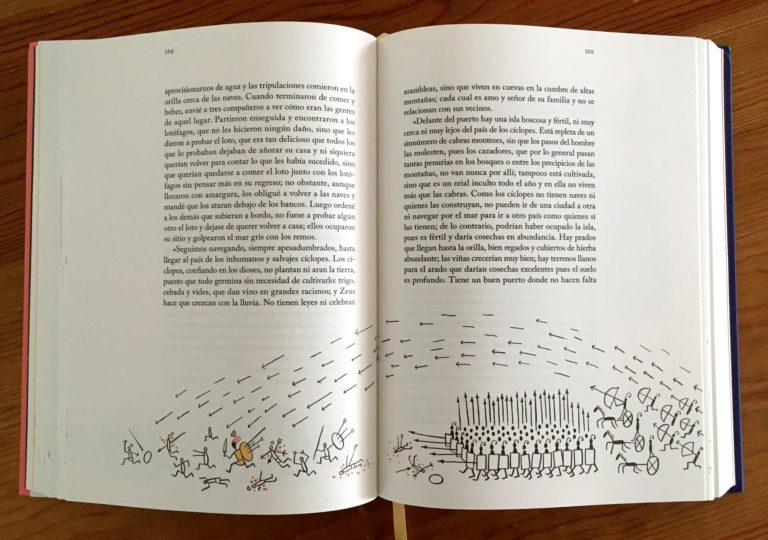

Calpurnio, en 2016 con el Gran Premio del Cómic Aragonés como reconocimiento a toda su carrera. Fuente: Ayuntamiento de ZaragozaCalpurnio, o Calpurnio Pisón, como todos conocíamos a Eduardo Pelegrín Martínez de Pisón fue un “ilustrador, historietista, guionista, animador y videojockey” aragonés (nació en Zaragoza en 1957), conocido por su famosa y genial historieta El bueno de Cuttlas y que recientemente había ilustrado las ediciones de La Odisea (2020) y La Ilíada (2022) para la editorial Blackie Books.

Doble página de La Odisea (Blackie Books, 2022) con ilustración de Calpurnio al estilo de El bueno de Cuttlas

Doble página de La Odisea (Blackie Books, 2022) con ilustración de Calpurnio al estilo de El bueno de CuttlasEn el año 1983, en Zaragoza, Calpurnio empezó a publicar el fanzine El japo, con una tirada de 100 ejemplares que vendía por los ambientes underground de la ciudad. Y fue en este fanzine donde nació el vaquero Cuttlas, que luego pasaría a revistas míticas como El Víbora o Makoki. El bueno de Cuttlas dejaría de publicarse en 1989 cuando empezó a trabajar como ilustrador y dibujante en el periódico El Heraldo de Aragón. En 1994 renacería El bueno de Cuttlas en las páginas del periódico El País, donde se publicaría hasta 2001. Aunque mientras tuvo su versión en la gran pantalla, puesto que entre los años 1990 y 1993 Calpurnio escribió y dirigió en Chequia los cortometrajes El Bueno de Cuttlas (9 min., 1990) y Con cien cañones por banda (25 min., 1991), y en España la serie de 13 capítulos Cuttlas Microfilms. El nuevo renacer del vaquero Cuttlas fue en 2004 en el periódico 20 Minutos, donde estuvo cabalgando hasta 2015. La última etapa de El bueno de Cuttlas fue en la revista Valencia Plaza, donde apareció hasta 2022.

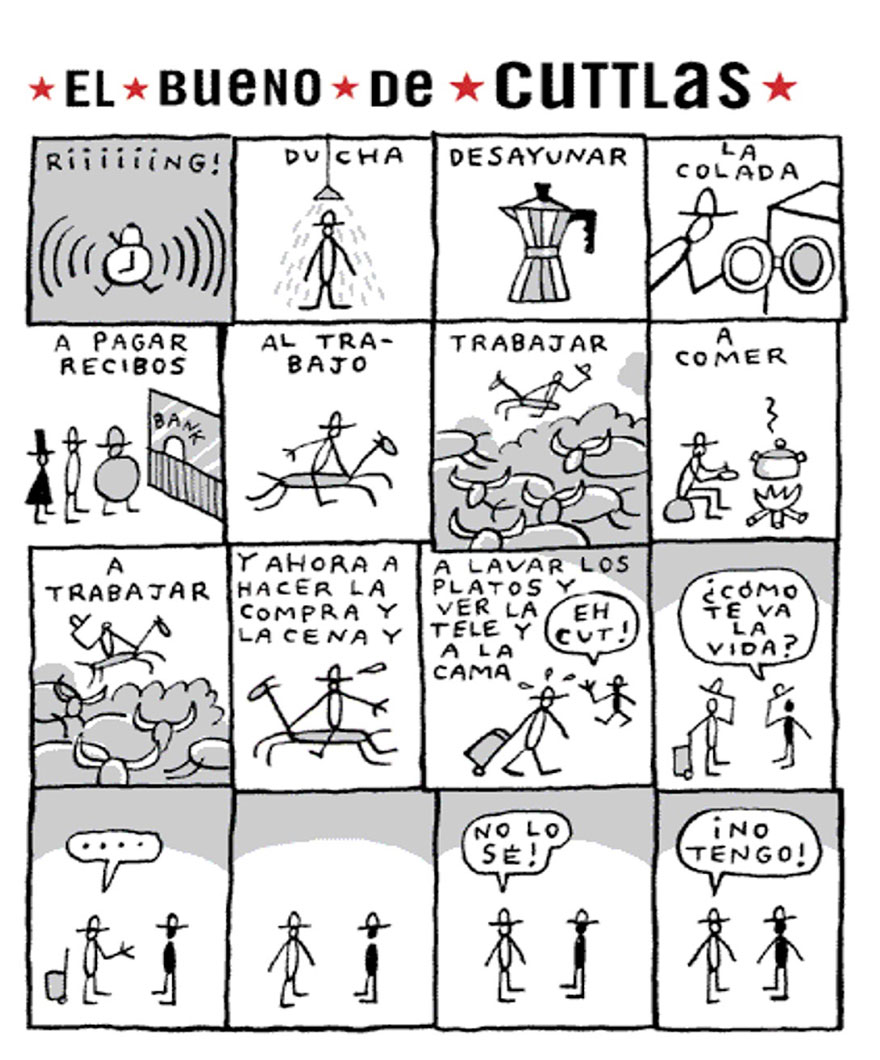

Una viñeta de El bueno de Cuttlas, de Calpurnio

Una viñeta de El bueno de Cuttlas, de CalpurnioCalpurnio y El bueno de Cuttlas recibieron muchos reconocimientos en todo este tiempo. El cortometraje El bueno de Cuttlas ganó el primer premio en el Festival de Cine para Niños y Jóvenes de Zlín (República Checa, 1991) y el gran premio en el 34 Festival Internacional de Cine de Bilbao-ZINEBI (1992), y Con cien cañones por banda ganó el premio del público en la XXV Muestra Cinematográfica del Atlántico (Cádiz, 1993) y obtuvo una mención especial del jurado en el FIPA (Cannes, 1993). Así mismo, Calpurnio Pisón recibió el Premio Autor Revelación, en el Saló del Còmic de Barcelona (1993), el Premio de Còmic Ciutat de Palma (2016), el Gran Premio Salón del Cómic de Zaragoza (2016), el Premio del Salón Internacional de Cómic de Huelva (2018) o el Premio Gràffica (2020).

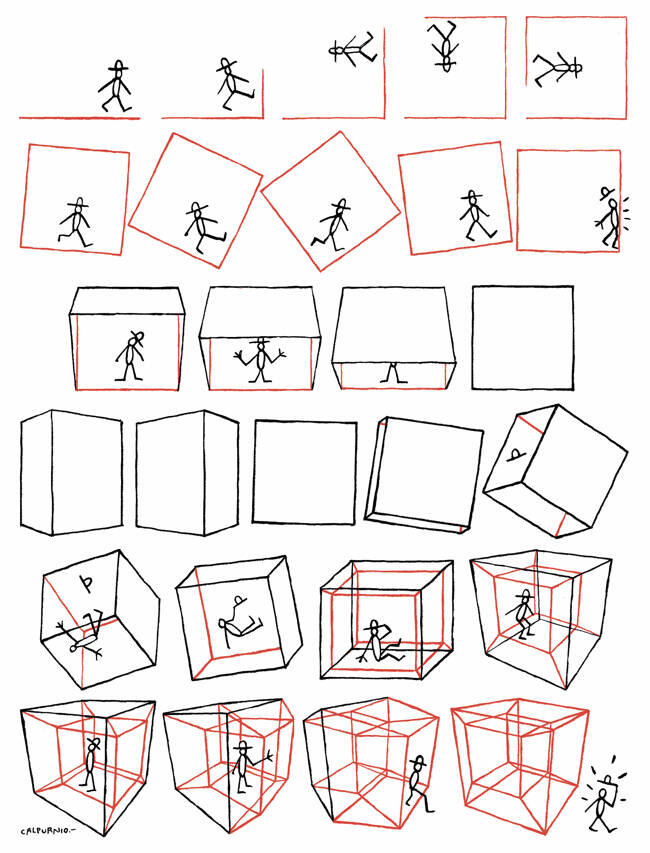

El bueno de Cuttlas #46 (4 dimensiones), de Calpurnio, publicado en Valencia Plaza en 2021

El bueno de Cuttlas #46 (4 dimensiones), de Calpurnio, publicado en Valencia Plaza en 2021El dibujo de Cuttlas, al igual que todos los personajes de la historieta El bueno de Cuttlas, es un monigote, pintado con unos trazos sencillos. Un dibujo completamente minimalista, pero que le ha permitido a Calpurnio realizar maravillosas creaciones.

Cuttlas es un vaquero, pero en sus historias podemos viajar al mundo del oeste, peleándose con los indios o Jack el Malvado, pero también al espacio, junto con su amigo 37, que es un extraterrestre, o encontrárnoslo en historias y situaciones de lo más variopintas, como paseando por la banda de Moebius (véase esta viñeta más adelante), flipando con la cuarta dimensión (imagen anterior), sintiendo el peso del número pi (véase siguiente imagen), flotando en el universo infinito, viviendo una historia poligonal, reflexionando sobre el mundo a través de las noticias del periódico o escuchando a su grupo favorito, Kraftwerk.

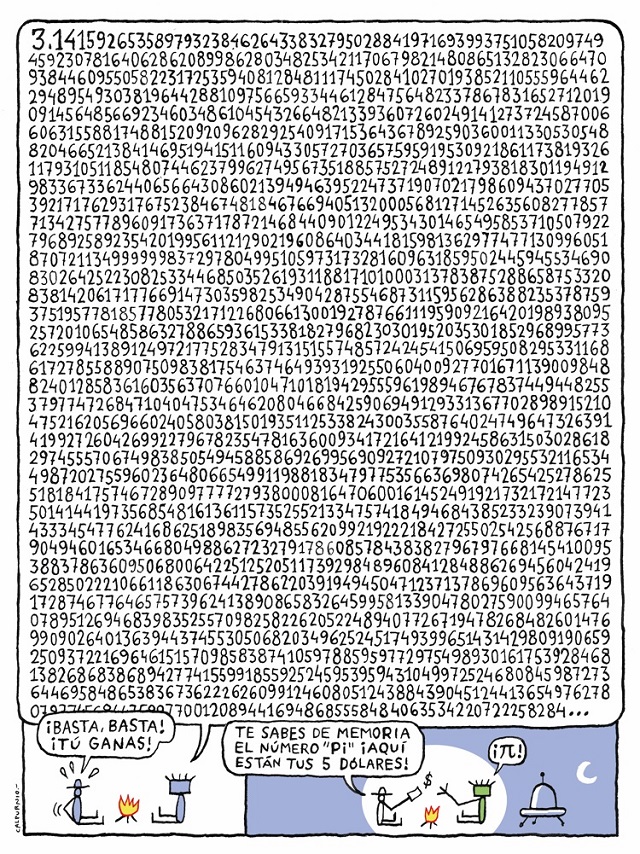

El bueno de Cuttlas #17 (Número pi), de Calpurnio, publicado en Valencia Plaza en 2018

El bueno de Cuttlas #17 (Número pi), de Calpurnio, publicado en Valencia Plaza en 2018Los personajes principales de la historieta El bueno de Cuttlas son el propio Cuttlas, siempre con su característico sombrero vaquero; Mabel, la novia de Cuttlas, que lleva el pelo recogido en un moño; Jim, el vaquero negro y mejor amigo de Cuttlas; 37, que es su amigo extraterrestre, que habla mediante números; y Juan Bala, su amigo mexicano que se pasa el día descansando y meditando apoyado en una tapia, dentro de los personajes considerados “buenos”. Mientras que los personajes considerados “malos”, a priori, serían Jack, el Malvado, un malo un poco desastroso que siempre va con sus dos pistolas al cinto y su sombrero negro, y los indios que se pasan el día o peleando con Cuttlas o de fiesta.

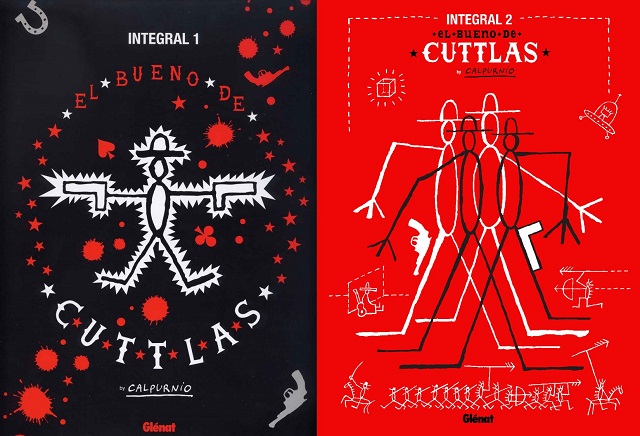

Portadas de El bueno de Cuttlas, Integral 1 (2010) y El bueno de Cuttlas, Integral 2 (2011), de Calpurnio, publicados por la editorial Glénat

Portadas de El bueno de Cuttlas, Integral 1 (2010) y El bueno de Cuttlas, Integral 2 (2011), de Calpurnio, publicados por la editorial GlénatDesde que empecé a leer El bueno de Cuttlas hace ya muchos años, creo recordar que en su etapa de El País, me encantaban estas historietas, aparentemente sencillas, muy divertidas y que desbordaban una gran imaginación. Poco a poco fui siendo consciente de la cantidad de referencias matemáticas que incluía Calpurnio en estas viñetas, que en principio parecía que hablaban de vaqueros e indios, pero que como hemos comentado anteriormente eran mucho más. Por este motivo, en marzo de 2008 me puse en contacto con Calpurnio para pedirle permiso para incluir su humor gráfico dentro del portal DivulgaMAT, Centro Virtual de Divulgación de las Matemáticas, de la Real Sociedad Matemática Española. Calpur, como firmó su respuesta, fue muy amable y nos dio permiso para utilizar sus viñetas. La primera de ellas, publicada en 20 Minutos, era la magnífica viñeta en la que aparece Cuttlas paseando por una banda de Moebius, que podéis admirar aquí.

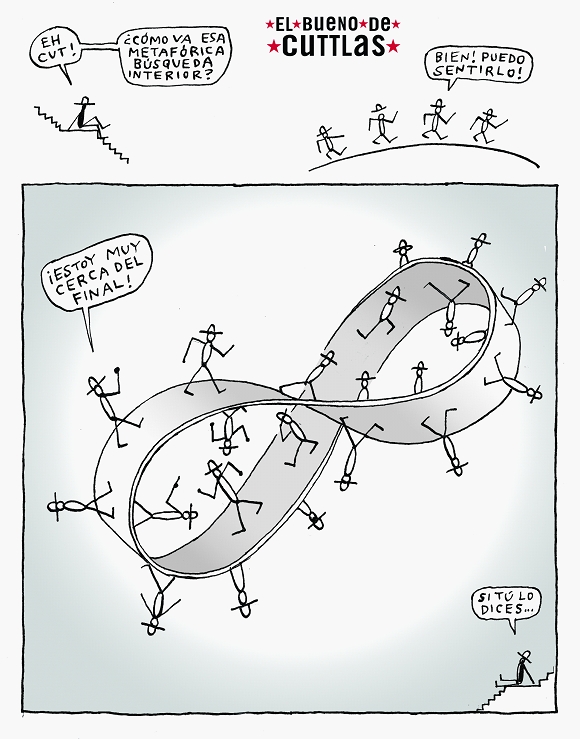

El bueno de Cuttlas (La banda de Moebius), de Calpurnio, publicado en 20 Minutos

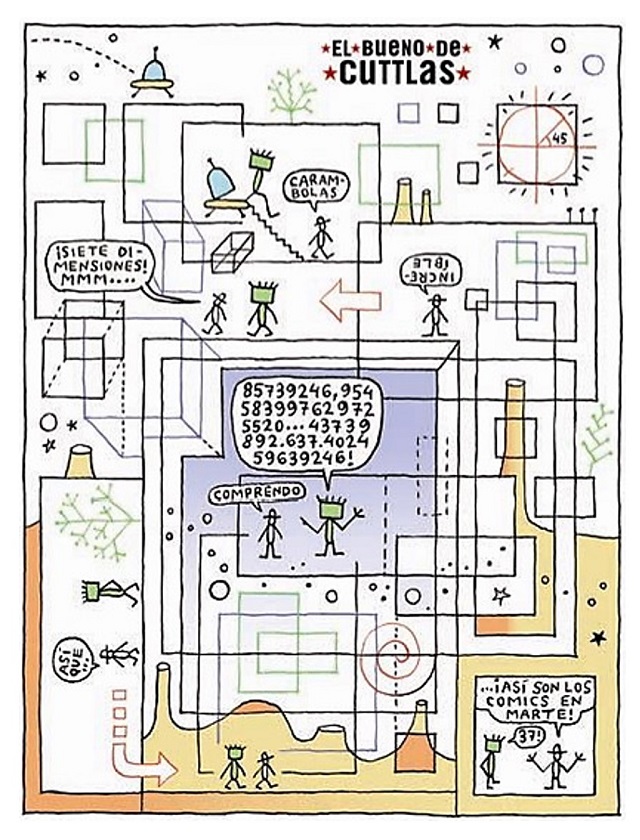

El bueno de Cuttlas (La banda de Moebius), de Calpurnio, publicado en 20 MinutosLa siguiente viñeta, también publicada en 20 Minutos fue con su amigo 37, que recordemos que habla a través de los números, mostrándonos como son los cómics en Marte, viñetas en siete dimensiones.

El bueno de Cuttlas (Siete dimensiones), de Calpurnio, publicado en 20 Minutos

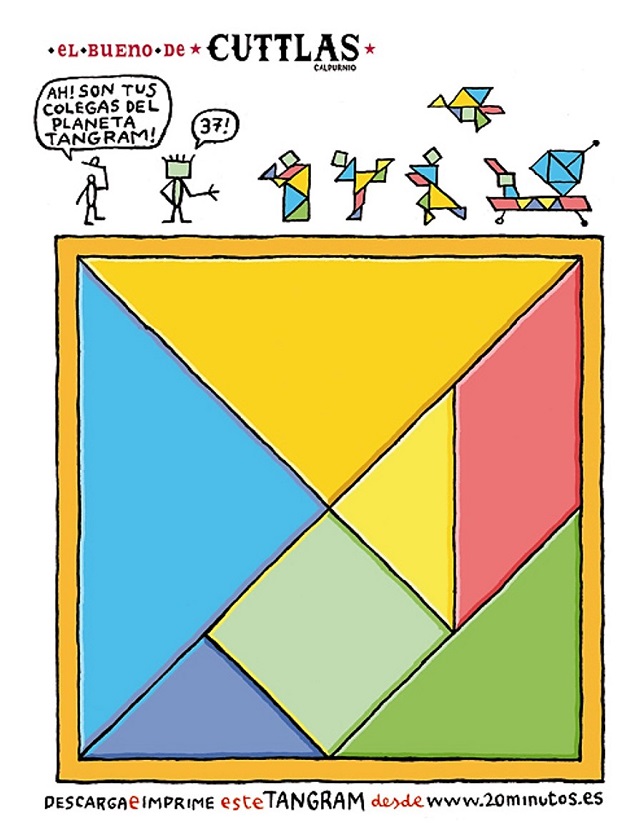

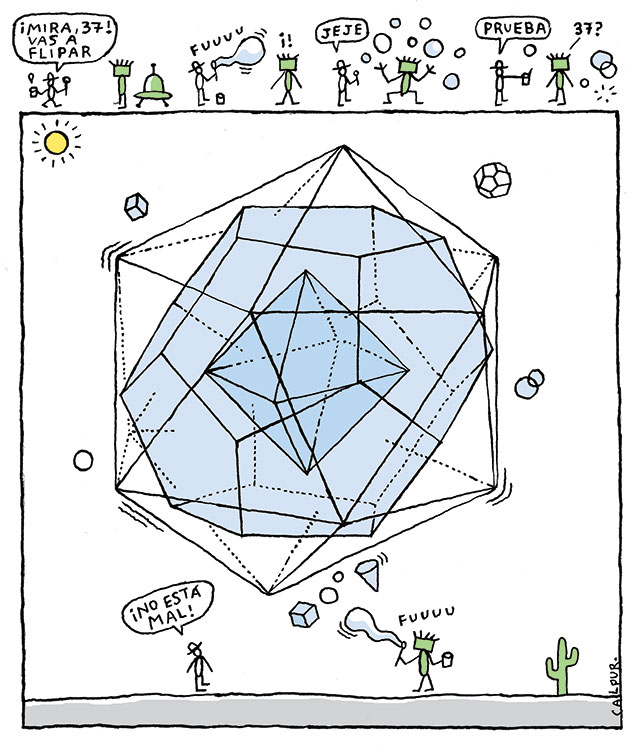

El bueno de Cuttlas (Siete dimensiones), de Calpurnio, publicado en 20 MinutosMuchos fueron los temas matemáticos que interesaron a Calpurnio y que tocó en sus viñetas de El bueno de Cuttlas. Entre los temas matemáticos están la banda de Moebius, la cuarta dimensión, la escalera infinita de Escher, el efecto mariposa, la espiral áurea, los números, el tangram (que podéis ver en la siguiente imagen), el infinito, los diagramas estadísticos, el caos, la lemniscata de Bernoulli, los sólidos plátónicos y otras figuras poliédricas, las ecuaciones matemáticas, los fractales, las figuras imposibles o los sudokus, entre otros.

El bueno de Cuttlas (Tangram), de Calpurnio, publicado en 20 Minutos

El bueno de Cuttlas (Tangram), de Calpurnio, publicado en 20 MinutosMi segundo contacto con Calpurnio fue en 2012. Le invitamos a participar como ponente del curso de verano de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Cultura con M de matemáticas: una visión matemática del arte y la cultura, que organizábamos Pedro Alegría, Marta Macho y yo mismo. Aceptó de forma inmediata, pero poco después le entraron las dudas de si realmente él podía dar una charla sobre las matemáticas de El bueno de Cuttlas. Tuvimos una interesante conversación telefónica en la que se dejó convencer de seguir con el plan y participar como ponente del curso de verano.

En el proceso de organización del curso de verano le solicité un título y un resumen de la charla. El título que Calpurnio puso a su conferencia fue Matemática punk. Su resumen fue:

El día 4 de julio daré una charla distendida y frívola sobre la relación distendida y frívola de mis trabajos gráficos con las matemáticas y La Ciencia en general.

Mis conocimientos son breves, pero extensa mi desfachatez, por lo que el título de mi charla es MATEMÁTICA PUNK.

Matemática inexacta, fe religiosa en la ciencia y otros oxímorones. Un paseo por el despropósito matemático.

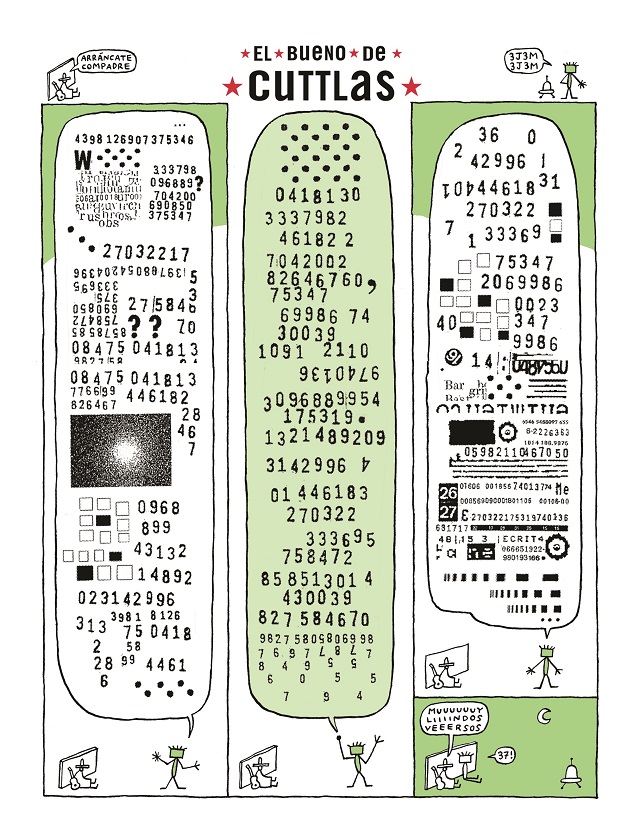

A este texto le acompañaban algunas viñetas, como la siguiente, que es un poema concreto, realizado con números, a través del extraterrestre 37.

El bueno de Cuttlas (poema 300), de Calpurnio

El bueno de Cuttlas (poema 300), de CalpurnioLa conferencia Matemática punk fue excepcional. Calpurnio se ganó al público desde el primer minuto y le mantuvo atento hasta el final de la charla, momento que hubiesen preferido que no llegase. Una de esas conferencias de las que uno siempre guardará un buen recuerdo.

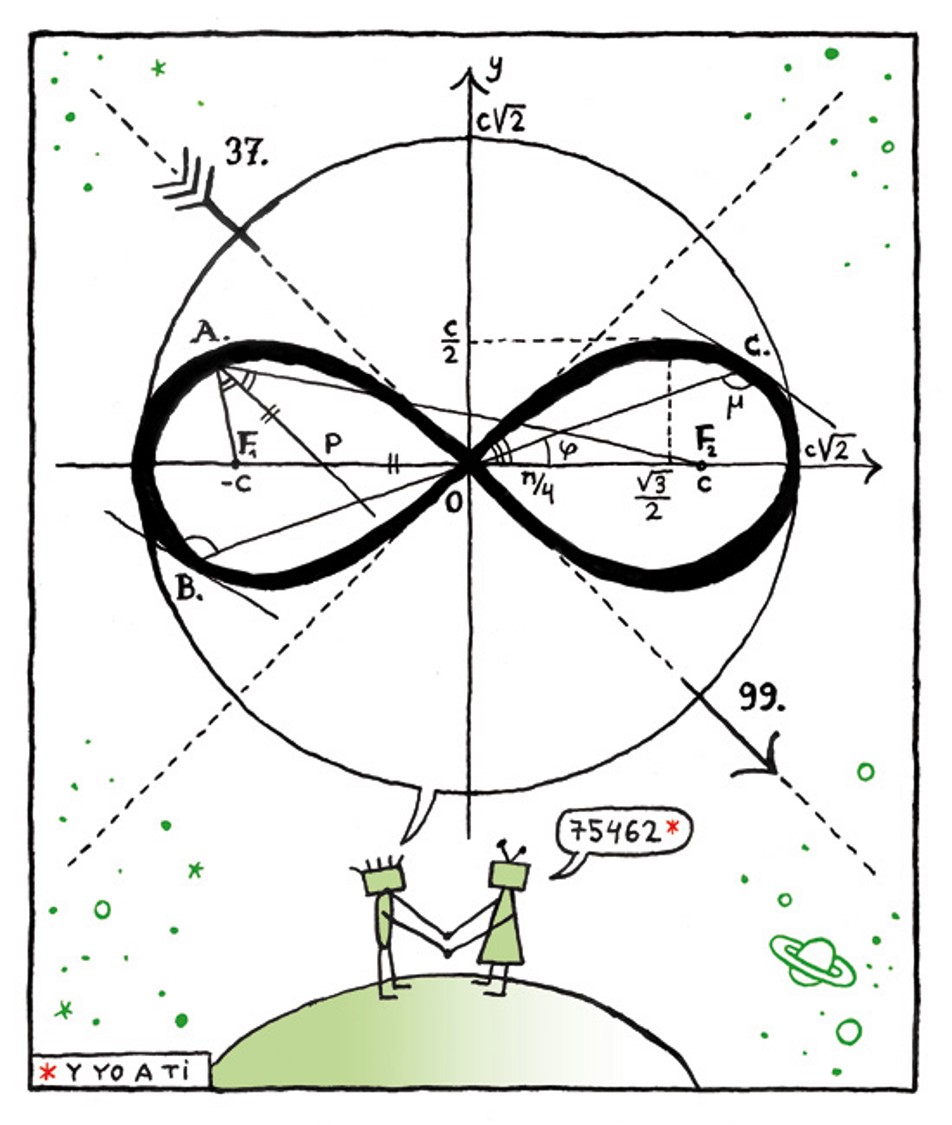

Una de las viñetas de la conferencia fue la que aparece en la siguiente imagen. Esta viñeta la realizó inspirado, según sus palabras, en la invitación que le habíamos hecho para participar en el curso de verano Cultura con M de matemáticas: una visión matemática del arte y la cultura, y en ella se utiliza el símbolo del infinito, la curva llamada Lemniskata de Bernoulli, como símbolo del amor, para los marcianos, 37 y 99.

El bueno de Cuttlas (4MOR, 37 & 99), de Calpurnio, publicado en 20 Minutos

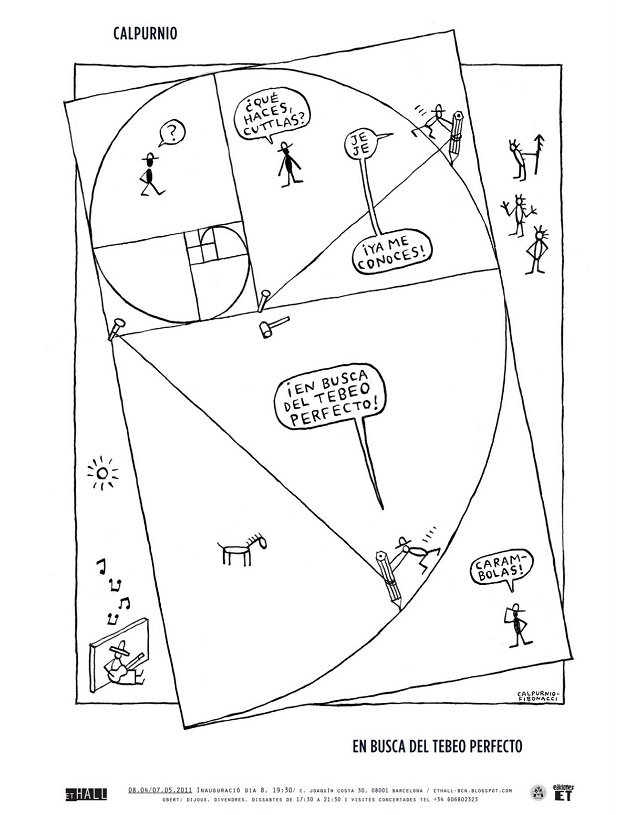

El bueno de Cuttlas (4MOR, 37 & 99), de Calpurnio, publicado en 20 MinutosCalpurnio también tenía su propia opinión de lo que era un “tebeo perfecto”, como lo ilustró en esta viñeta con la espiral áurea.

El bueno de Cuttlas (En busca del tebeo perfecto), de Calpurnio, que apareció publicado en 20 Minutos

El bueno de Cuttlas (En busca del tebeo perfecto), de Calpurnio, que apareció publicado en 20 Minutos

Casualidades de la vida. Ese mismo día 15 de diciembre tenía yo apuntado en mi agenda “llamar a Calpurnio”. El motivo era doble. Le queríamos invitar a la edición número 20 del ciclo de conferencias Matemáticas en la vida cotidiana / Matematika eguneroko bizian y quería comprarle la lámina de su magnífica viñeta 37&99, cuya compra había ido posponiendo porque quería hablar con él. Sin embargo, no pude hacer esa llamada.

Viñeta de El bueno de Cuttlas, de Calpurnio

Viñeta de El bueno de Cuttlas, de CalpurnioEsta entrada del Cuaderno de Cultura Científica pretende ser un homenaje a un gran artista, Calpurnio, Eduardo Pelegrín Martínez de Pisón.

Portadas de algunos de los libros de la historieta El bueno de Cuttlas: El Bueno de Cuttlas contra Los Malos (Makoki, 1991), El Bueno de Cuttlas (El País-Aguilar, 1996), El Hombre del Oeste (Glénat, 1999), El Pistolero Molecular (Glénat, 2000), El Signo de los Tiempos (Glénat, 2002), Esto No Es Un Cómic (Glénat, 2007), Solo Somos Monigotes (Glenat, 2009), El Vaquero Samurái (Panini, 2014)

Portadas de algunos de los libros de la historieta El bueno de Cuttlas: El Bueno de Cuttlas contra Los Malos (Makoki, 1991), El Bueno de Cuttlas (El País-Aguilar, 1996), El Hombre del Oeste (Glénat, 1999), El Pistolero Molecular (Glénat, 2000), El Signo de los Tiempos (Glénat, 2002), Esto No Es Un Cómic (Glénat, 2007), Solo Somos Monigotes (Glenat, 2009), El Vaquero Samurái (Panini, 2014)Bibliografía:

1.- Mariano García, Fallece el dibujante zaragozano Calpurnio Pisón y deja huérfano al vaquero Cuttlas, Heraldo de Aragón, 15 de diciembre de 2022.

2.- Culturplaza, Fallece el dibujante Calpurnio, Culturplaza, 15 de diciembre de 2022.

3.- Antonio Lozano, Muere el ilustrador Calpurnio Pisón, creador de ‘El Bueno de Cuttlas’, a los 63 años, La Vanguardia, 15 de diciembre de 2022.

4.- Wikipedia: Calpurnio

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de la Cátedra de Cultura Científica

El artículo Matemática punk, un homenaje a Calpurnio se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

El frío de las burbujas

Foto: Drew Beamer / Unsplash

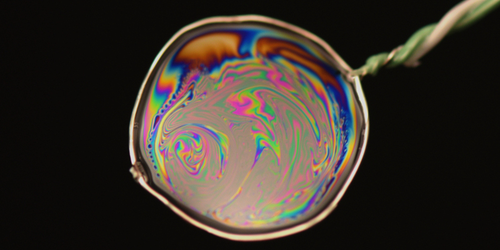

Foto: Drew Beamer / UnsplashLa película que rodea una pompa de jabón puede estar hasta 8 °C más fría que el ambiente, un descubrimiento importante para comprender la estabilidad de las burbujas.

Las burbujas están por todas partes y las encontramos en la espuma de una cerveza, cuando usamos el jabón de manos, en los materiales más variados o en las olas del mar. A pesar de esta omnipresencia, hay preguntas abiertas sobre el comportamiento de las burbujas, como por qué algunas burbujas son más resistentes al estallido que otras. Un equipo de investigadores ha dado un paso para responder a esa pregunta midiendo la temperatura de la película que rodea una pompa de jabón y descubriendo que puede ser significativamente más baja que la de su entorno local. El equipo dice que el resultado podría ayudar a los fabricantes industriales de burbujas a controlar mejor la estabilidad de sus productos.

En un día caluroso nuestro cuerpo se enfría emitiendo energía al entorno a través de la evaporación del sudor. Las películas de jabón también emiten energía al perder líquido por evaporación. Estudios anteriores sobre la estabilidad de las burbujas han medido la evaporación del contenido líquido de una película de jabón en diferentes condiciones. Pero todos estos experimentos han asumido que la temperatura de la película coincidía con la del ambiente, una suposición que los nuevos resultados ponen en cuestión.

Fuente: F. Boulogne et al (2022)

Fuente: F. Boulogne et al (2022)En sus experimentos, los investigadores crearon una pompa de jabón a partir de una mezcla hecha de líquido para lavar platos, agua y glicerol. Luego midieron la temperatura de la película de jabón en una variedad de condiciones ambientales. Descubrieron que la película podría estar hasta 8 °C más fría que el aire circundante. También encontraron que el contenido de glicerol de la película de jabón afectaba a esta diferencia de temperatura, y que las películas que contenían más glicerol tenían temperaturas más altas. Una diferencia de temperatura tan grande podría afectar la estabilidad de las burbujas. Ahora se necesitan más experimentos para comprobar hasta qué punto esto es así.

Referencias:

F. Boulogne et al. (2022) Measurement of the temperature decrease in evaporating soap films Phys. Rev. Lett. doi: 10.1103/PhysRevLett.129.268001

Este texto es una adaptación de A. Napolitano (2023) Bubbles have an unexpected chill Physics 15, s173

Para saber más:

Serie La dinámica del calor

Nanoburbujas, un recipiente en busca de un tapón

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo El frío de las burbujas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

¿De dónde salió Dimorfos?

El pasado 26 de septiembre de 2022, vivimos el que quizás fuese uno de los momentos más emocionantes de la última década en cuanto a las ciencias planetarias se refiere: se llevó a cabo la primera prueba de defensa planetaria, consiguiendo desviar ligeramente el satélite (Dimorfos) de un asteroide (Dídimos), estrellando una sonda, llamada DART, contra la superficie de este, usando únicamente la energía cinética para modificar su órbita.

Algo que a simple vista pudo parecer un experimento muy poco cinematográfico -nada que ver con lo que hemos visto en películas como Armagedón-, fue muy efectivo, logrando cambiar el periodo orbital de este satélite en unos 33 minutos, y generando una enorme cola de polvo fruto de todo el material despedido al espacio por la colisión, ya que se expulsaron aproximadamente unas 1000 toneladas de polvo y rocas.

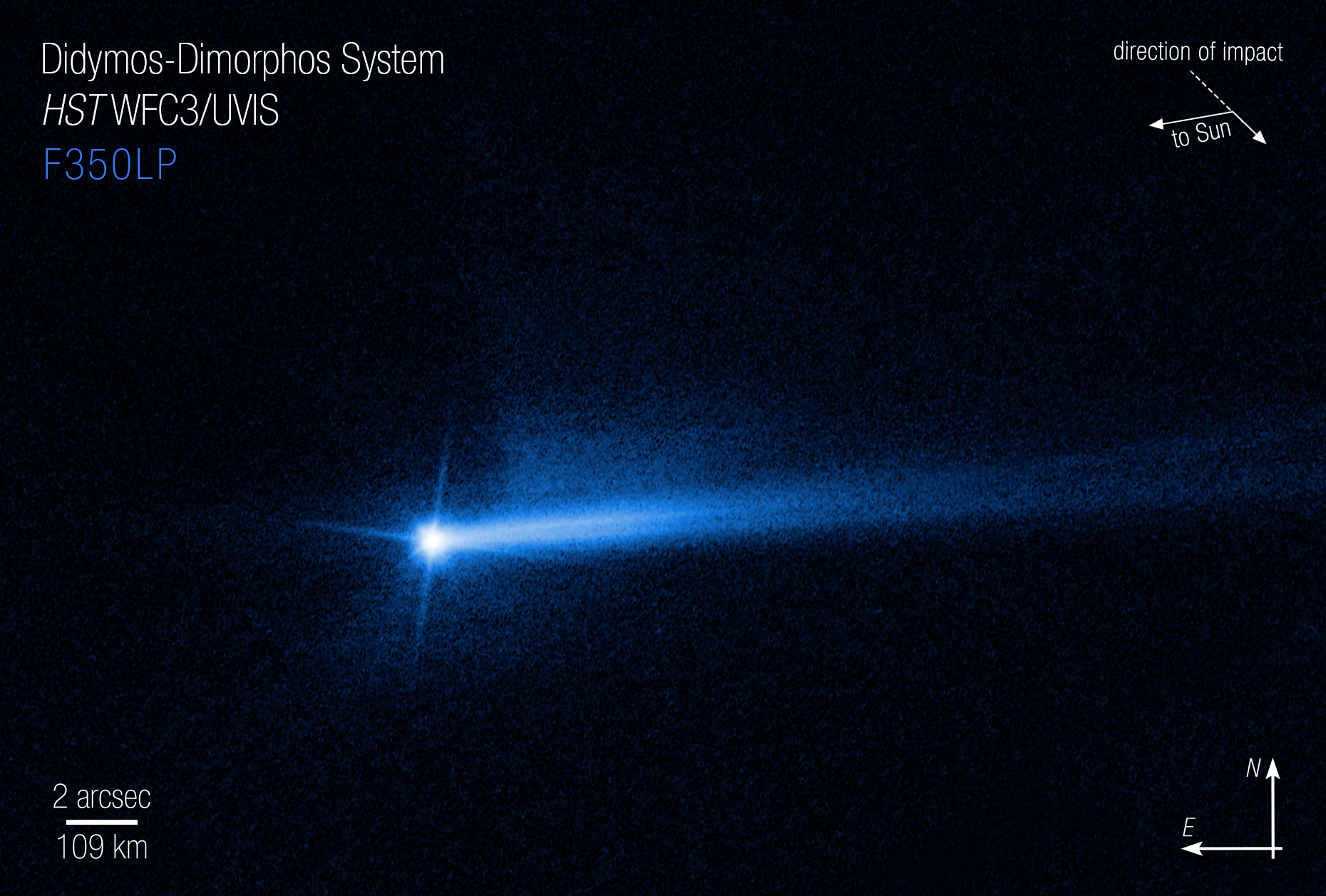

El sistema de Didímos y Dimorfos visto por el Telescopio Espacial Hubble el pasado 11 de octubre de 2022. Se pueden apreciar dos colas de material formadas como resultado del impacto. Cortesía de NASA, ESA, STScI, Jian-Yang Li (PSI) y Joseph DePasquale.

El sistema de Didímos y Dimorfos visto por el Telescopio Espacial Hubble el pasado 11 de octubre de 2022. Se pueden apreciar dos colas de material formadas como resultado del impacto. Cortesía de NASA, ESA, STScI, Jian-Yang Li (PSI) y Joseph DePasquale.El objetivo fue Dimorfos, un pequeño asteroide de unos 170 metros de diámetro -me van a permitir que use una media del tamaño debido a que su forma no es perfectamente esférica- que está en órbita alrededor de Dídimos, otro asteroide de mayor tamaño, con un diámetro de unos 780 metros y al que ahora tarda en dar una vuelta unas once horas y veintitrés minutos.

No es raro que los asteroides formen sistemas dobles o múltiples. De hecho, conocemos ya alrededor de 500 sistemas de asteroides y objetos transneptunianos que tienen compañía. A veces un objeto más, en su mayoría, pero algunos sistemas son triples e incluso cuádruples, como es el caso del asteroide 130 Elektra. Quizás haya muchos más, pero descubrirlos desde la Tierra es a veces una misión complicada, ya que los satélites pueden ser muy pequeños y no podemos detectarlos mediante métodos directos, como por ejemplo, haciéndoles “una foto”.

Y los científicos se preguntan, ¿cómo es posible que se formen estos sistemas de asteroides?

Hay distintas teorías para afrontar este hecho: Por un lado, podrían ser asteroides de menor tamaño capturados por la gravedad del asteroide de mayor tamaño. Por otro, podrían ser el material expulsado durante un impacto y que poco a poco podría haber ido coalesciendo en órbita alrededor del asteroide que ha sufrido el impacto…

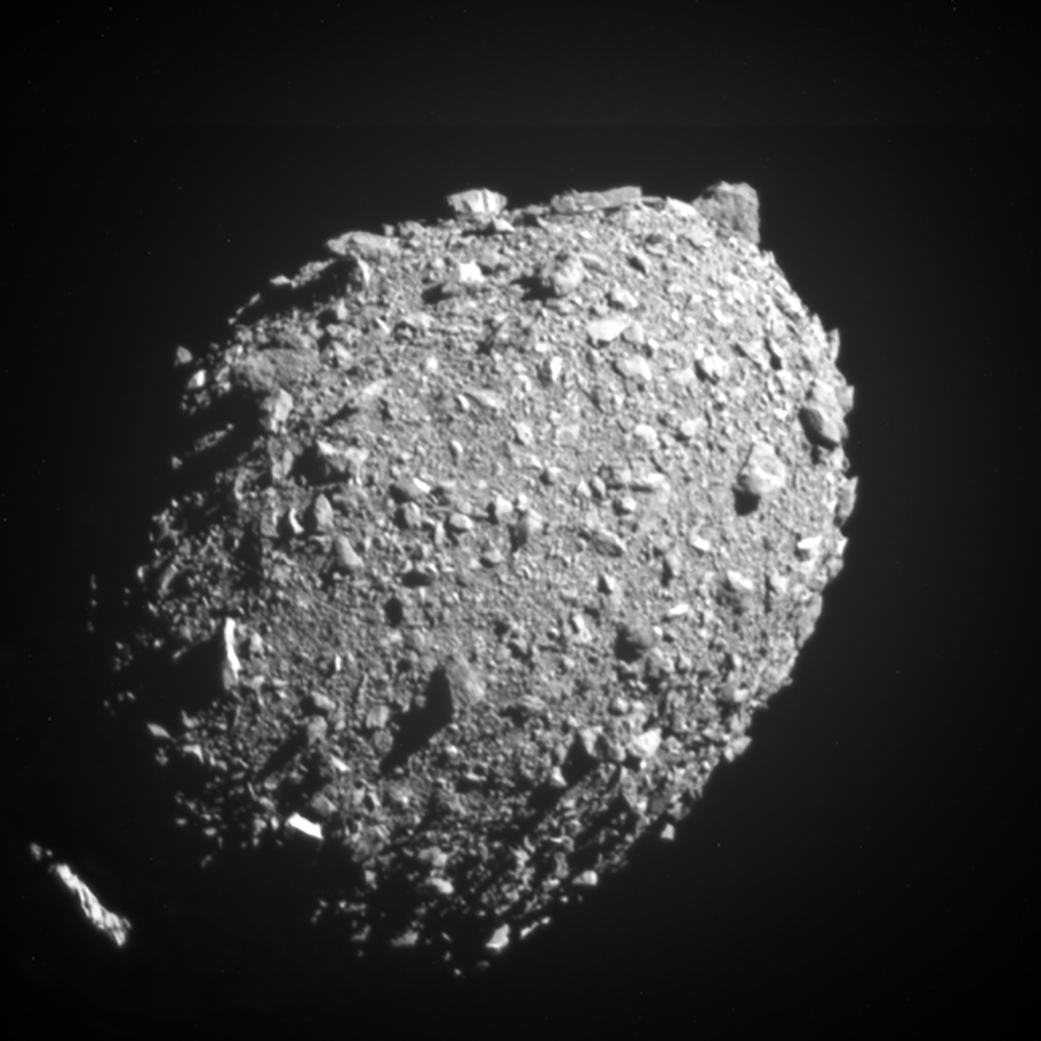

Dimorfos visto tan solo once segundos antes del impacto de la DART. Obsérvese su superficie, formada prácticamente por rocas, algo habitual en asteroides de tipo “rubble pile”, formados por fragmentos que viajan juntos unidos por la gravedad. Cortesía de NASA/Johns Hopkins APL.

Dimorfos visto tan solo once segundos antes del impacto de la DART. Obsérvese su superficie, formada prácticamente por rocas, algo habitual en asteroides de tipo “rubble pile”, formados por fragmentos que viajan juntos unidos por la gravedad. Cortesía de NASA/Johns Hopkins APL.Pero hay asteroides que no son monolíticos, es decir, formados por un gran bloque rocoso, que quizás es la imagen que más tenemos interiorizada cuando pensamos en los asteroides. Sino que también hay asteroides pequeños que en realidad están formados por un montón de rocas y de polvo que viajan juntos por efecto de la gravedad, que los mantiene cohesionados y que en ocasiones se forman cuando dos asteroides colisionan con gran violencia y algunos de esos fragmentos expulsados se unen de nuevo para formar uno o varios asteroides nuevos.

Este hecho nos lleva a que, al menos, exista una forma más en la que podrían los asteroides hacerse con un satélite: Si empiezan a girar lo suficientemente rápido sobre si mismos, la fuerza centrífuga generada por la rotación puede superar a la fuerza de la gravedad que mantiene unido los fragmentos que componen el asteroide. Para visualizar mejor esto, es como si comenzásemos a girar una honda con una roca en su extremo y se rompiese la cuerda debido a la gran velocidad a la que gira. La roca finalmente acaba despedida.

Bueno, pero, ¿cómo puede un asteroide ponerse a girar tan rápido? Hay dos formas principalmente. Bien por una colisión con uno o varios cuerpos y que va acelerando esa rotación o por lo que conocemos como efecto YORP, que son los cambios que se producen en la rotación de un asteroide –u otro cuerpo, como por ejemplo los satélites artificiales- por como dispersan la radiación solar y como emiten su radiación térmica desde los distintos puntos de su superficie. Es como si, de algún modo, la luz solar fuese una ligera brisa que va soplando a los lados de un asteroide, empujándole a rotar, como cuando soplamos las aspas de un pequeño ventilador.

El sistema de Ida (a la izquierda) y Dáctilo (a la derecha) fue el primero sistema de asteroides en el que se descubrió un satélite, cuando en 1993 la sonda Galileo, de camino a Júpiter, se acercó para poder observarlo. Cortesía de NASA/JPL.

El sistema de Ida (a la izquierda) y Dáctilo (a la derecha) fue el primero sistema de asteroides en el que se descubrió un satélite, cuando en 1993 la sonda Galileo, de camino a Júpiter, se acercó para poder observarlo. Cortesía de NASA/JPL.Para aclarar la formación de Dimorfos, un nuevo estudio aparecido en el portal arXiv titulado “Dynamical origin of Dimophos from fast spinning Didymos” por Madeira et al. pone de manifiesto que hace mucho tiempo, Dídimos giraba mucho más rápido sobre sí mismo, quizás por el efecto YORP que mencionábamos anteriormente. Debido a esta rápida rotación, lanzó al espacio aproximadamente un 25% de su masa, quizás no solo en un episodio, sino a lo largo de mucho tiempo en el que parte de ese material caería de nuevo a su superficie y volvería a ser expulsado.

El material despedido de su superficie provocaría que se formase un anillo alrededor de Dídimos. Con el tiempo, en algunas zonas del anillo podrían empezar a formarse minisatélites por la interacción entre los distintos fragmentos, y que con el tiempo se irían uniendo para dar lugar a Dimorfos, algo que explicaría su forma irregular.

Estudios como estos ponen de manifiesto que los asteroides, lejos de ser mundos que apenas han cambiado desde la formación del Sistema Solar pueden también ser sitios con una compleja dinámica muy diferente de la que estamos acostumbrados en cuerpos de tamaño planetario.

En 2024, si todo va bien, despegará la misión HERA con destino al sistema Dídimos-Dimorfos, llegando a finales de 2026, con el objetivo de estudiar con detalle el sistema tras la colisión y quizás confirmando la teoría sobre el origen de Dimorfos, ya que estudiará la composición y estructura interna de ambos con un magnífico conjunto de instrumentos.

Bibliografía:

Madeira, Gustavo, et al. (2023) Dynamical Origin of Dimorphos from Fast Spinning Didymos Icarus, vol. 394, Apr. 2023, p. 115428. doi: 10.1016/j.icarus.2023.115428.

Para saber más:

Sobre el autor: Nahúm Méndez Chazarra es geólogo planetario y divulgador científico.

El artículo ¿De dónde salió Dimorfos? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Religiosidad frente a pobreza

Foto: Robby McCullough / Unsplash

Foto: Robby McCullough / UnsplashEl nivel socioeconómico de una persona influye en su bienestar psicológico. A modo de ejemplo, la probabilidad de experimentar malestar psicológico es cuatro veces más alta en las personas de nivel bajo que en las de alto. Además de lo que esa influencia supone para las personas que sufren, tiene consecuencias sociales y económicas negativas para el conjunto de la colectividad.

Antes se pensaba que el efecto de la riqueza –o la pobreza– sobre el bienestar –o malestar– psicológico es más intenso en los países pobres y, por tanto, que al desarrollarse económicamente esos países, la mejora económica ejercería efectos benéficos sobre las personas de posición económica inferior. Esos efectos serían consecuencia del mayor esfuerzo en programas sociales y en la provisión de recursos, medidas que ayudarían a esas personas a satisfacer sus necesidades básicas y, en consecuencia, a mejorar su bienestar. Algunos estudios parciales, hechos con datos procedentes de unos pocos países, habían avalado esa noción, incluso. Sin embargo, cuando se ha dispuesto de grandes volúmenes de datos de muchos países, se ha comprobado que las cosas no son como se pensaba. De hecho, la vinculación entre un menor nivel socioeconómico y menor bienestar psicológico tiende a ser más intensa en los países desarrollados. En otras palabras, en los países ricos es donde peor lo pasan las personas pobres.

A partir de la constatación anterior se han barajado otras explicaciones posibles, también de carácter económico, a un fenómeno que se consideraba una anomalía. Pero un grupo de investigación integrado por personas de diferentes países ha propuesto una hipótesis alternativa a las explicaciones económicas y la ha sometido a contraste. ¿Y si hay un elemento que no se ha considerado y que atenúa el malestar psicológico? Creían que ese elemento podía ser la religiosidad. Es sabido, por un lado, que hay normas religiosas, expresadas de formas diversas, que ayudan a aliviar el malestar que genera la pobreza. Y, por el otro, la gente de los países pobres suele ser más religiosa que la de los ricos. Además, ya había datos parciales que indicaban, para países con un nivel similar de desarrollo, que la pobreza causa más daño psicológico en los países menos religiosos que en los más religiosos, y que la asociación entre condiciones de penuria y bienestar –o malestar– es más intensa en los menos religiosos.

Para evaluar su hipótesis, recurrieron a la información disponible en tres grandes bases de datos internacionales, la Encuesta Mundial Gallup (más de millón y medio de personas en 156 países), el Proyecto de Personalidad en Internet Gosling-Potter (cerca de millón y medio de personas en 85 países) y la Encuesta Mundial de Valores (unas 275 mil personas en 92 países). El análisis de los datos obtenidos de las tres fuentes avaló la idea de que la religiosidad ayuda a explicar por qué la carga psicológica propia de las personas de nivel socioeconómico bajo está atenuada en los países pobres y amplificada en los desarrollados. Hasta el punto de que en los países más religiosos, no se observa que la pobreza genere malestar psicológico.

Las creencias religiosas ayudan a dar sentido a la realidad que nos rodea. Las religiones son, gracias a los códigos de conducta que promueven, herramientas poderosas de cooperación social. Pues bien, de confirmarse las conclusiones de este estudio, también tendrían un efecto neutralizador del malestar psicológico provocado por la pobreza y la desigualdad. No debe extrañar, por tanto, que la laicización de las sociedades tenga consecuencias difíciles de evaluar a priori y que las creencias religiosas sean en ocasiones sustituidas por otras que cumplen funciones equivalentes.

Fuente: Berkessel, J.B., Gebauer, J.E., Joshanloo, M., Gosling, S.D. (2021): National religiosity eases the psychological burden of poverty. PNAS 118 (39) e2103913118 https://doi.org/10.1073/pnas.2103913118

Para saber más:

Nacionalismo, ideología y religión

Las religiones condicionan los valores culturales

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo Religiosidad frente a pobreza se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Naukas Bilbao 2022: Pedro Ramón y Cajal

José Ramón Alonso reivindica al investigador modesto, el que apoya y cubre los huecos. Y para ello recurre nada menos que al hermano del mejor investigador español de todos los tiempos, Pedro Ramón y Cajal. Su biografía es realmente de novela de aventuras. Fue Presidente de la Sociedad Española de Historia Natural, Académico Numerario de la Real de Medicina, Presidente de honor de la misma, medalla de Oro de la ciudad de Zaragoza, Premio de la Academia Imperial de Moscú y miembro de la Academia de Ciencias de Bolonia.

Pedro Ramón y Cajal, catedrático.

Pedro Ramón y Cajal, catedrático.José Ramón Alonso es catedrático de biología de la Universidad de Salamanca e investiga en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Puedes leer a Alonso sobre Pedro Ramón y Cajal, aquí.

Si no ve correctamente el vídeo use este enlace.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Naukas Bilbao 2022: Pedro Ramón y Cajal se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Los Pilares de la Creación: el icono del nuevo universo

Imagen de los Pilares de la Creación construida a partir de imágenes tomadas por el telescopio espacial James Webb.

Imagen de los Pilares de la Creación construida a partir de imágenes tomadas por el telescopio espacial James Webb.NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI), A. M. Koekemoer (STScI)

Los Pilares de la Creación han desbancado a la Luna, a Saturno y sus anillos, incluso al cometa que corona los árboles navideños como icono del nuevo universo. Los Pilares de la Creación recuerdan hasta dónde ha llegado hoy la ciencia de las estrellas y nos asoman a un universo descomunal y nuevo.

Donde nacen las estrellasLas imágenes de las famosas formaciones de nubes y polvo pertenecientes a la Nebulosa del Águila, tomadas por el telescopio espacial Hubble en 1995 y 2014, dieron la vuelta al mundo dejando boquiabierto a más de uno. Ahora, la gran sensibilidad y la afinada resolución del nuevo telescopio espacial James Webb permiten ver estrellas antes invisibles, estrellas de tan sólo unos cientos de miles de años de edad. Estas nuevas imágenes son clave para entender mejor cómo, dónde y cuándo nacen las estrellas y, por ende, los sistemas planetarios.

Imagen de los icónicos Pilares de la Creación construida a partir de dos imágenes infrarrojas tomadas por el telescopio espacial James Webb. Esta fusión del infrarrojo cercano (vista por la cámara NIRCam) e infrarrojo medio (cámara MIRI) aporta nuevos detalles sobre la famosa región de formación estelar. © NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI), A. M. Koekemoer (STScI)

Imagen de los icónicos Pilares de la Creación construida a partir de dos imágenes infrarrojas tomadas por el telescopio espacial James Webb. Esta fusión del infrarrojo cercano (vista por la cámara NIRCam) e infrarrojo medio (cámara MIRI) aporta nuevos detalles sobre la famosa región de formación estelar. © NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI), A. M. Koekemoer (STScI)NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI), A. M. Koekemoer (STScI)61 mil billones de kilómetros

Los Pilares de la Creación son una pequeña región dentro de la vasta Nebulosa del Águila que se encuentra a 6 500 años-luz de distancia (o 61 mil billones de kilómetros) dentro del brazo espiral Carina-Sagitario de nuestra galaxia, la Vía Láctea. El mayor de los tres pilares tiene una longitud de unos 4 años luz (38 billones de km) y las pequeñas protuberancias en forma de dedo en los bordes de los pilares son mayores que el Sistema Solar.

Localización de los Pilares de la Creación en la Vía Láctea. © NASA, ESA, CSA, and STScI, ESO, NOIRLab/NSF/AURA, T.A.Rector, B.A.Wolpa, ESA/Hubble, J. DePasquale, A. Koekemoer, A. Pagan, N. Bartmann, M. Zamani.Estos pilares están compuestos por gas y polvo interestelar que en su mayor parte es gas frío de hidrógeno molecular (H₂) y granos microscópicos de material expulsado por estrellas como carbono o silicatos. En una nebulosa de emisión como la Nebulosa del Águila, el gas es ionizado por la luz ultravioleta de estrellas relativamente cercanas y calientes, lo que hace que la nebulosa emita luz en varias longitudes de onda y podamos observarla en su plenitud.

Por qué se llaman Los Pilares de la CreaciónEl polvo interestelar es uno de los principales ingredientes en la formación estelar. De ahí el nombre de Los Pilares de la Creación, ya que es una región repleta de estrellas en gestación.

Dentro de una nube de polvo hay regiones de mayor o menor densidad. Los grumos de mayor densidad generan una mayor fuerza gravitatoria, por lo que atraen el gas y el polvo de alrededor más eficazmente que las regiones de menor densidad y crecen a mayor velocidad. Pasado un límite, cuando un grumo ha conseguido suficiente masa, el proceso es imparable y comienza a colapsar bajo su propia atracción gravitatoria. Lo que significa que comienza a concentrar una gran cantidad de gas y polvo en una zona acotada, en un núcleo, que se calienta lentamente y acaba formando una nueva estrella.

Por ello, las estrellas tienden a nacer en grupo, ya que provienen de los distintos grumos de una misma sopa de gas y polvo interestelar.

El Yunque de la CreaciónEl proyecto STARFORGE (Star FORmation in Gaseous Environments) es una iniciativa de varias instituciones para desarrollar simulaciones por ordenador de los procesos involucrados en la formación estelar.

En sus simulaciones, STARFORGE alcanza resoluciones espaciales de unas pocas decenas de unidades astronómicas, lo que permite estudiar la formación, el movimiento y la retroalimentación de estrellas individuales dentro de una nube molecular gigante (de unas 20 000 masas solares) en colapso.

En la animación titulada STARFORGE: El Yunque de la Creación (cinemática) podemos ver que estas regiones son sumamente activas con chorros protoestelares supersónicos, fuertes vientos estelares y supernovas en acción.

Mapa cinemático (información combinada de densidad y velocidad) de 360º construido a partir de una simulación STARFORGE que intenta reproducir la formación estelar y su evolución dentro de una nube molecular masiva. © David Guszejnov, Mike Grudic, and the STARFORGE ProjectEl vídeo de 360º Los Pilares de la Creación en STARFORGE muestra el momento en el que la nube molecular está siendo parcialmente destruida por estrellas recién nacidas y aparecen estructuras filamentosas de mayor densidad que recuerdan a los Pilares de la Creación. Esto ocurre debido a que las estrellas masivas son extremadamente brillantes y lanzan potentes vientos estelares, que calientan y empujan el gas cercano. Este empuje expulsa rápidamente el gas de baja densidad, mientras que las regiones de mayor densidad se fusionan en pilares, que tardan más en ser expulsados.

La importancia del color del cristal con el que se mireAunque el telescopio espacial Hubble de la NASA ha tomado muchas imágenes impresionantes del universo, la instantánea de los Pilares de la Creación tomada en 1995 destaca sobre las demás. A finales de 2014, con motivo de su 25 aniversario, volvieron a fotografiar los pilares tomando una nueva imagen más detallada en luz visible y otra en luz infrarroja.

Imágenes de los Pilares de la Creación tomadas por el telescopio espacial Hubble a finales de 2014, en luz visible e infrarroja. © NASA, ESA/Hubble and the Hubble Heritage Team.

Imágenes de los Pilares de la Creación tomadas por el telescopio espacial Hubble a finales de 2014, en luz visible e infrarroja. © NASA, ESA/Hubble and the Hubble Heritage Team.En la imagen visible los pilares se muestran como nubes semiopacas que han sobrevivido a los vientos ionizantes procedentes de un cúmulo estelar próximo. En esta imagen el color azul representa el oxígeno, el rojo el azufre y el verde el nitrógeno y el hidrógeno.

Por otro lado, la radiación infrarroja atraviesa gran parte del gas y el polvo, excepto en las regiones más densas de los pilares, lo que permite ver un mayor número de estrellas, entre ellas muchas recién nacidas, que en luz visible quedan ocultas por el polvo en el interior de los pilares.

Pero, ¡el rango infrarrojo es enorme!El rango infrarrojo es tan grande que el nuevo telescopio espacial James Webb tiene varias cámaras con distintos filtros en este rango: la cámara NIRCam que detecta la luz infrarroja cercana (radiación de longitud de onda entre 0.6 y 5 micrómetros) y el instrumento MIRI para el infrarrojo medio (entre 5 y 28 micrómetros).

En la imagen que NIRCam tomó de los Pilares de la Creación hace un par de meses de las estrellas recién formadas, las protagonistas son las pequeñas esferas rojizas localizadas en el exterior de los pilares. También destacan las estructuras onduladas de color rojo intenso en los bordes superiores de varios pilares. Éstas son consecuencia de la interacción entre los chorros supersónicos de hidrógeno procedentes de estrellas jóvenes altamente activas y el medio interestelar (gas y polvo) de alrededor. Se calcula que estas estrellas sólo tienen unos cientos de miles de años y seguirán formándose aún durante millones de años.

Los Pilares de la Creación en el infrarrojo medio e infrarrojo cercano, vistos por el instrumento MIRI y la cámara NIRCam, respectivamente. © NASA, ESA, CSA, STScI; J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI), A. Koekemoer (STScI)

Los Pilares de la Creación en el infrarrojo medio e infrarrojo cercano, vistos por el instrumento MIRI y la cámara NIRCam, respectivamente. © NASA, ESA, CSA, STScI; J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI), A. Koekemoer (STScI)La luz infrarroja media, por otro lado, es excelente para revelar el gas y el polvo. Las zonas de mayor densidad de polvo son las regiones gris oscuro en la imagen del instrumento MIRI.

La región roja en la parte superior es donde el polvo es más difuso y frío. Sin embargo, esta luz no es capaz de detectar la luz proveniente de la mayoría de las estrellas de la región, ya que no están rodeadas de suficiente polvo. Las pocas estrellas rojizas de la imagen son las recién formadas, que aún no se han despojado de su polvoriento manto, y las azules son las estrellas envejecidas.

Esta nueva visión de los Pilares de la Creación, junto con el del resto de regiones de formación estelar activa que el telescopio James Webb planea observar, ayudará a identificar con mayor precisión los cúmulos de estrellas en formación y a cuantificar la cantidad de gas y polvo de alrededor. Lo que a su vez ayudará a renovar los modelos de formación estelar para comprender mejor cómo nacen y evolucionan las estrellas como la nuestra.![]()

Sobre la autora: Itziar Garate Lopez, Profesora de Física en la Escuela de Ingeniería de Bilbao y miembro del Grupo de Ciencias Planetarias, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo Los Pilares de la Creación: el icono del nuevo universo se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

¿Minerales que matan?

Podría empezar este artículo hablando de los usos que hemos dado los seres humanos a algunos minerales, como al sílex (con fórmula química SiO2) o a la obsidiana (vidrio volcánico), transformándolos en armas punzantes y cortantes durante algunos momentos de nuestra historia. Pero aquí voy a centrarme en otro aspecto más curioso y, quizás, un pelín tétrico de algunos minerales: su peligro real para la salud humana. Aunque nos hayamos tenido que enterar de sus propiedades perjudiciales, digamos, a las bravas.

Una de las propiedades más llamativas de los minerales es su color. Esto ha favorecido que, a lo largo de la historia, hayamos recopilado y seleccionado aquellos minerales que más nos han llamado la atención debido a una coloración brillante, los hayamos machacado hasta reducirlos a un polvo fino y los hayamos empleado como pigmentos después de mezclarlos con algún tipo de grasa, agua o aceite. Pero no solo para pintar objetos, telas o las paredes de nuestras casas, sino también para decorar nuestro propio cuerpo.

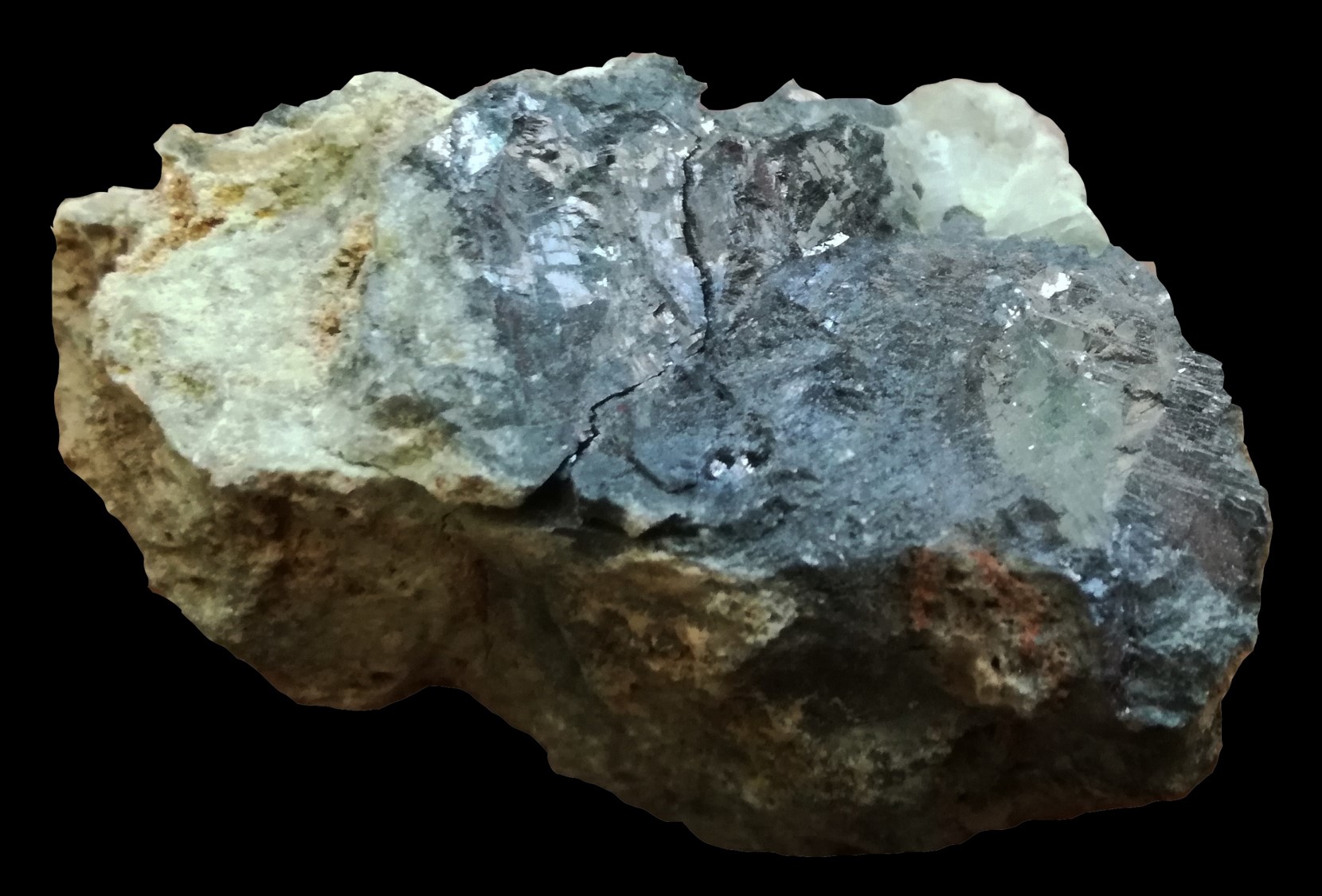

Cristal de galena (color gris metálico) con calcita (color blanco) sobre roca caliza (color marrón claro) de Cantabria.

Cristal de galena (color gris metálico) con calcita (color blanco) sobre roca caliza (color marrón claro) de Cantabria.El primer ejemplo que voy a poner es la galena, un sulfuro de plomo (PbS) que, al molerlo, se convierte en un polvo de color negro brillante que fue utilizado por los antiguos egipcios en el famoso kohl, esa técnica de perfilar el ojo y que lo hacían principalmente para protegerse del sol y que después derivó en una cuestión religiosa. Pero había un problema, el plomo es un elemento tóxico para el ser humano, de tal manera que una exposición prolongada al mismo provoca una intoxicación de este metal en nuestro organismo pudiendo llevarnos, incluso, a la muerte.

Depósito de cinabrio (color rojo brillante) con mercurio nativo (pequeñas esferas grises brillantes) en la pared de una galería minera de Almadén (Ciudad Real). Imagen tomada de: Higueras, P., Esbrí, J., Gray, J., Hines, M., Lillo, J., Lorenzo Álvarez, S., Molina, J., Oyarzun, R. y Hernández, J.C. (2004) Un caso de contaminación milenaria: el Distrito de Almadén. VII Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Madrid.

Depósito de cinabrio (color rojo brillante) con mercurio nativo (pequeñas esferas grises brillantes) en la pared de una galería minera de Almadén (Ciudad Real). Imagen tomada de: Higueras, P., Esbrí, J., Gray, J., Hines, M., Lillo, J., Lorenzo Álvarez, S., Molina, J., Oyarzun, R. y Hernández, J.C. (2004) Un caso de contaminación milenaria: el Distrito de Almadén. VII Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Madrid.El rojo es otro de los colores llamativos que hemos utilizado en todas nuestras representaciones artísticas, desde las pinturas rupestres hasta la actualidad y que también hemos usado como maquillaje. Y uno de los minerales que aporta un rojo muy brillante al convertirlo en polvo es el cinabrio, un sulfuro de mercurio (HgS) que fue empleado en el Imperio Romano, por los antiguos chinos y hasta en la Francia del Renacimiento para pintarse los labios y darse un bonito tono bermellón en las mejillas. Hoy sabemos que el mercurio también es perjudicial para nuestra salud, pero imaginaos la cantidad de muertes que provocó ese precioso maquillaje en la antigüedad.

¿Y cómo queda mejor ese brillante tono bermellón? Exacto, sobre una tez pálida y blanquecina. Pues para eso también existía un cosmético muy común durante la parte final de la Edad Media y el Renacimiento, el albayalde. Se trataba de un producto manufacturado a partir de un carbonato de plomo (PbCO3) llamado cerusita, que se trataba con vinagre y me mezclaba con agua para generar una pasta que, una vez machacada y pulverizada, se distribuía por la cara como un maquillaje blanco. De nuevo nos encontramos con el plomo interactuando sobre nuestro organismo.

Fibras blanquecinas de asbesto (mineral tremolita) sobre mica moscovita de las Islas Hébridas (Reino Unido). Fotografía de Aram Dulyan realizada en el Museo de Historia Natural de Londres / Wikimedia Commons

Fibras blanquecinas de asbesto (mineral tremolita) sobre mica moscovita de las Islas Hébridas (Reino Unido). Fotografía de Aram Dulyan realizada en el Museo de Historia Natural de Londres / Wikimedia CommonsPero no solo voy a hablar de minerales utilizados en la industria cosmética. En la construcción, desde tiempos históricos, se ha empleado como aislante el amianto, también conocido como asbesto. El asbesto, en realidad, es una serie de minerales pertenecientes al grupo de los anfíboles y de las serpentinas, cuya característica es que aparecen cristalizados de manera natural en forma de fibras elásticas y flexibles, muy fáciles de separar y trabajar para conformar tejidos y mallas que rellenan los espacios entre los materiales de construcción. El problema está en que al manipular estas pequeñas fibras pueden llegar a los pulmones de los seres humanos con la respiración, provocando inflamaciones y enfermedades respiratorias muy graves, incluso cáncer de pulmón, tras un tiempo prolongado de exposición.

También la minería conllevaba sus riesgos. La extracción de carbón sin medidas de protección para las vías respiratorias, hacía que los mineros aspirasen un polvo formado por cristales muy pequeños que se quedaban adheridos a sus pulmones, provocando una enfermedad inflamatoria, comúnmente llamada “pulmón negro”, que podía culminar en la muerte de la persona afectada. De manera similar, la inhalación de partículas muy pequeñas, con diámetros micrométricos (1 micra equivale a 0,001 milímetros), de cuarzo (SiO2) durante su extracción de manera continuada acaba generando una enfermedad pulmonar llamada silicosis. Y tampoco tiene un final feliz.

Y he dejado para el final los que, seguramente, serán los minerales que primero os han venido a la cabeza cuando habéis visto el título: los radiactivos. Los principales minerales radiactivos son aquellos que incluyen uranio en su composición, como la uraninita (UO2). Pero el peligro no está en el uranio en sí, sino en su proceso de descomposición radiactiva y en uno de sus productos, el radón (Rn). Se trata de un gas, incoloro e inodoro, que aparece de manera natural en aquellas rocas que incluyen en su composición minerales de uranio, como el granito. Este gas radiactivo se libera a la atmósfera, pudiendo acumularse en zonas mal ventiladas, como sótanos o garajes construidos sobre este tipo de rocas. La inhalación de este gas puede provocar que se produzca su descomposición radiactiva en el interior de nuestros pulmones, dando lugar a diversos tipos de cáncer.

Supongo que, si os hago una confesión a estas alturas y os digo que, en mi colección de minerales, expuestos en unas baldas de mi habitación, tengo varios ejemplares de galena de Cantabria, junto a un par de anfíboles de tipo asbestos de Alicante o una pequeña muestra de cinabrio de Almadén, pensaréis que soy una inconsciente. Pero, en realidad, estos minerales no tienen ningún peligro. Si habéis leído con atención, os habréis fijado que, en todo momento, he hablado de tener contacto con el polvo tras machacar estos minerales. Es decir, solo se vuelven dañinos cuando los manipulamos, no en su estado natural. Incluso en el caso de los radiactivos, su peligro se presenta en caso de que el gas producido por su descomposición se acumule en espacios cerrados. En sitios bien ventilados, la cantidad de radón en el aire es despreciable. Así que, la lección que debemos aprender es que tenemos que tener cuidado cuando procesamos los minerales y, sobre todo, conocer su composición antes de manipularlos.

Para saber más:

Serie Introducción histórica a la mineralogía

Sobre la autora: Blanca María Martínez es doctora en geología, investigadora de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y colaboradora externa del departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU

El artículo ¿Minerales que matan? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Tatiana Afanásieva, de la mecánica estadística a la enseñanza de las matemáticas

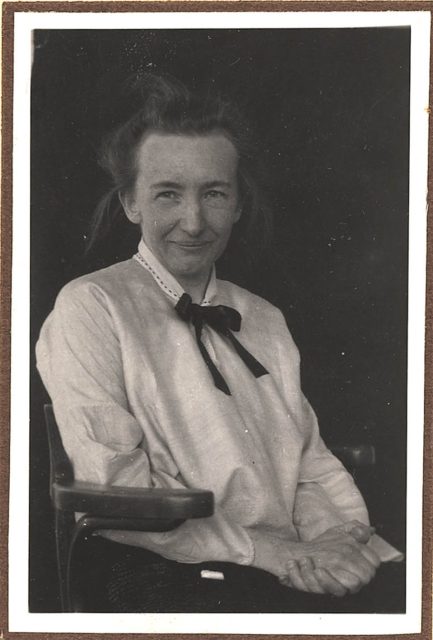

Tatiana Afanásieva. Fuente: Wikimedia Commons.