Heriotza ekologikoak eta benetako “autokonposta”

1. irudia: Etxeko hondakinen konpostaren ondoren lortzen den antzeko materiala lortuko litzateke gorpuen birkonposizioaren bidez. (Argazkia: Joke vander Leij – domeinu publikoko irudia. Iturria: pixabay.com)

AEBtan gorpuekin konposta egiteko proposamena ikertzen aritu dira eta, azkenean, Washingtoneko Estatuan onartu berri da hori baimentzen duen legea eta 2020an sartuko da indarrean. Lege horri esker, gizakiok geure burua konpost bilakatu ahal izango dugu eta lurrarentzat ongarri izaten amai dezakegu. Legea babesten dutenen arabera, ez dago bizitzaren zikloa ixteko modu hoberik. Jarduera hau martxan jarriko duten enpresei esker, giza gorputza egurrarekin eta lastoarekin nahastuko da eta, konpostatu ondoren, emankorra izango den lurraren «bi eskorga» lortuko dira gorpu bakoitzeko. Gizakiak ongarri bihurtzeko prozesuan lurrazpiko uren kutsadura murriztu nahi da -baltsamatzean erabiltzen diren substantzia toxikoekin, adibidez-, lixibatuen igorpena murriztu nahi da, eta baita karbono dioxido igorpena ere. Errausketak baino zotzi aldiz energia gutxiago beharko luke birkonposizioak.

Ideiaren sortzailea Katrina Spade da –hemen duzue bere hitzaldi bat ikusgai- eta birkonposizio deituriko prozedura Recompose enpresaren bidez jarri nahi dute martxan. Diotenez, AEBtan urtean 2,7 milioi lagun hiltzen direla kontuan hartuta -gehienak erraustu edo lurperatu egiten dira-, jo dute hamar urtetan tona metriko erdi karbono dioxidoren igorpena saihestu litekeela. Gutxi gorabehera 54.000 etxek urte batean kontsumitzen duten energiak igorriko lukeena da hori. Ez da txantxa; izan ere, gorpu bat errausteko 100 bat litro erregai behar dira.

Birkonposizioaren -horrela deitu diote gorpuekin konposta egiteari- oinarria gorputzaren deskonposaketa naturala azkartzea da. Gorpuak lastoz, egurrez eta alpapaz beteriko kutxetan kokatuko dira eta, tenperatura eta hezetasun baldintza egokietan, bakterioek haien lana egingo dute -konpost arruntarekin gertatzen den bezala-. Prozesuan zehar, beharrezkoa izango da material ez-organikoak erauztea, esate baterako, hortz-inplanteak eta taupada-markagailuak. Prozesua amaitzean, familiek ongarri moduan erabili ahal izango den materiala jasoko dute, etxeko lorategian edo baratzetan zabaltzeko. Beste aukera bat hildakoaren omenez zuhaitz bat landatzea izan daiteke, adibidez.

Lehen probak eginda daude jada, Washingtoneko Unibertsitatean, hain zuzen ere. Lehen probak egiteko sei boluntario -edo haien gorpuak, hobeto esanda- erabili zituzten eta ganaduarekin erabili ohi diren teknikak aplikatu zituzten. Hori bai, zenbait osagai aldatu zituzten prozesua sozialki onargarria izan dadin. Washingtoneko Eliza Katolikoko ordezkariak ez dute lege berria begi onez ikusi, baina, Spadek erantzun dun ez dagoela hiltzeko modu ederragorik; izan ere, gorputza Naturara bueltatzea dakar bere enpresak egingo duen prozesuak.

Washingtonen onartutako legearekin batera, hidrolisi alkalinoa ere onartu da. Teknika horren bidez gorpuak potasio hidroxidotan irakiten jartzen dira, modu azkarragoan eliminatzeko. Holandan egin den beste proposamen bat kriomazioa da, alegia, gorputza nitrogeno likidotan izoztea gero errazago birrintzeko. Momentuz, inguruan ditugun aukeren artean, lurperatzea eta erraustea alde batera utzita, ekologikoagoak direnak agertzen ari dira. Itsasorako botatzeko gatzez egindako urnak –disolbagarriak, hortaz– edo material biodegradagarriekin egindakoak ere eskaintzen dira. Ekohilkutxak ere badaude, egur ekologikoz egiten direnak -kotoiez tapizatuta eta lastozko burkoekin-, erraustu edo lurperatu ondoren ingurumenari kalte gutxiago egiteko.

Agian laster izango dugu birkonposizioaren bidez geure gorpua konpost bihurtzeko aukera, edo beste aukera berdeak iritsiko zaizkigu. Esaterako, Jae Rhim Lee-k diseinatu duen onddoen esporez egindako jantzia. Infinity izeneko jantzi hori daraman gorpua lurperatzean, esporetatik onddoak hazten dira -gorpuaren toxinak metabolizatzeko gai direnak, gainera-, kutsadura murrizteko asmoz. Badira beste aukera batzuk, esaterako, Mesoloft enpresak 24 km-ko altuerara bidaltzen ditu errautsak eta bertan askatzen dira. Ikuspuntu ekologikotik baliteke aukerarik garbiena ez izatea, baina, EPAk adierazi du errautsak horrela zabaltzea ez dela arriskutsua ingurunearentzat. Askok egiten ez duten bitartean behintzat. Aukeran, hobe autokonposta egitea.

Informazio osagarria:

- We need a greeer way to die, Nicole Wetsman, popsci.com, 2019.

- ¿Qué ocurre después de la muerte?, Moheb Costadi, elpais.com, 2015.

—————————————————–

Egileaz: Josu Lopez-Gazpio (@Josu_lg) Kimikan doktorea, irakaslea eta zientzia dibulgatzailea da. Tolosaldeko Atarian Zientziaren Talaia atalean idazten du eta UEUko Kimika sailburua da.

—————————————————–

The post Heriotza ekologikoak eta benetako “autokonposta” appeared first on Zientzia Kaiera.

La historia del bolígrafo más famoso del mundo

Si nos paramos a pensar cuál es el bolígrafo que más hemos visto o utilizado a lo largo de nuestras vidas, muy probablemente la respuesta sea común a todos. Pensamos en uno de los más baratos del mercado, fácil de usar y, como solíamos pensar de pequeños, de tinta casi inagotable: el bolígrafo BIC. Este bolígrafo es el más venido del mundo y está presente en 160 países.

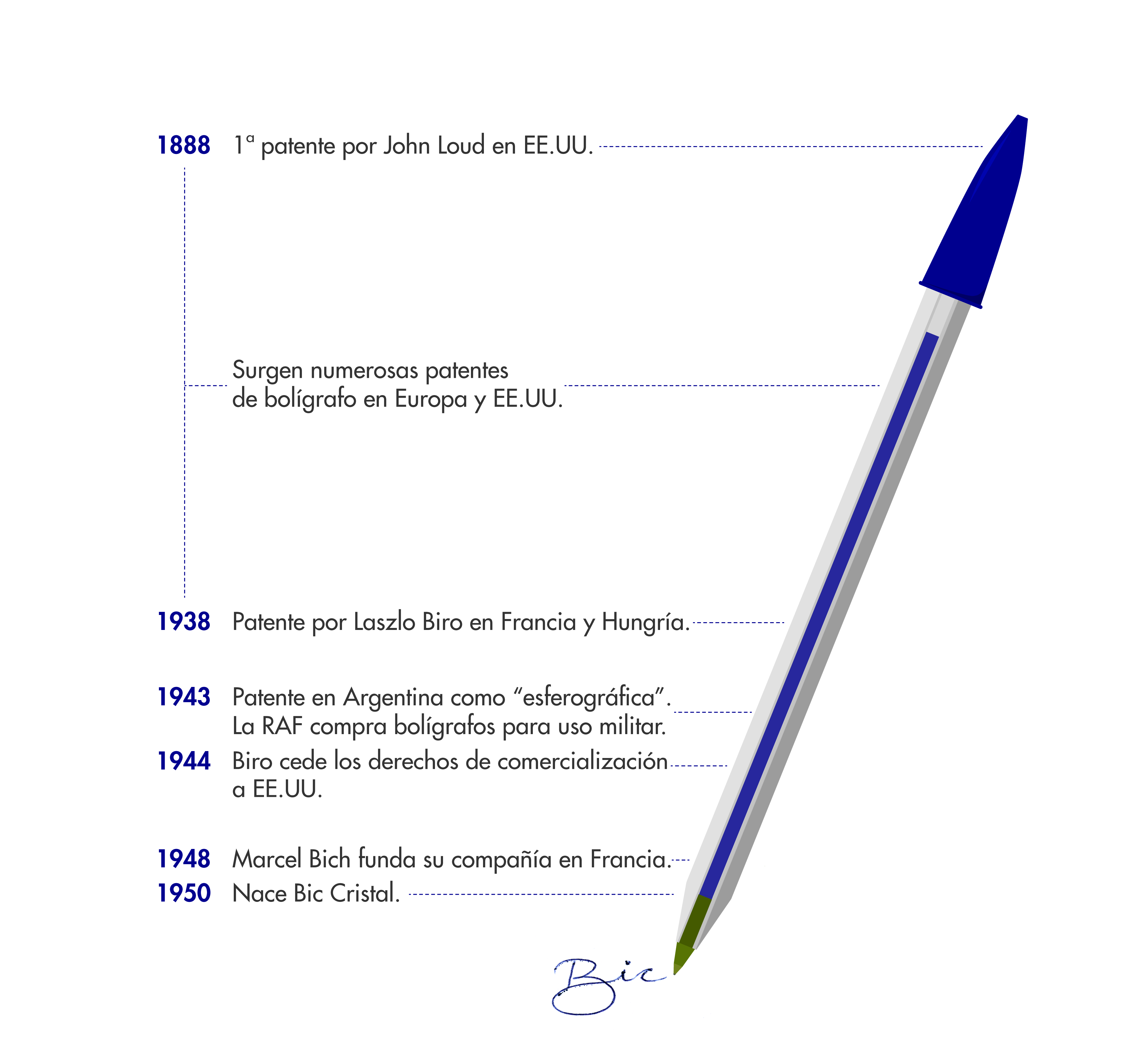

Imagen: Línea de tiempo indicando las principales fechas en la historia del bolígrafo. (Ilustración: Paula Martín)

Imagen: Línea de tiempo indicando las principales fechas en la historia del bolígrafo. (Ilustración: Paula Martín)

Para llegar hasta el bolígrafo que conocemos hoy en día hicieron falta una numerosa serie de patentes a lo largo de los siglos XIX y XX que desarrollaron bolígrafos de similar funcionamiento. La característica común a todos es la pequeña bola en la punta que permite distribuir la tinta a lo largo del papel. Fue el diseño del inventor húngaro László Bíró el que ha llegado a nuestros días a través del del francés Marcel Bich y su fábrica de objetos de escritura en Clichy (Francia).

El bolígrafo BIC tiene una gran historia tras de sí, sin embargo, aquello que prevalece en nuestra memoria cada vez que pensamos en él es un simple eslogan, un eslogan capaz de retrotraernos al pupitre de nuestra escuela: “BIC Naranja escribe fino, BIC Cristal escribe normal”.

———————————-

Autora: Paula Martín Rodríguez (@paulailustra), alumna del Postgrado de Ilustración Científica de la UPV/EHU – curso 2018/19

Artículo original: Historia del bolígrafo. Eduardo Angulo, Cuaderno de Cultura Científica, 14 de mayo de 2018.

———————————-

“Ilustrando ciencia” es uno de los proyectos integrados dentro de la asignatura Comunicación Científica del Postgrado de Ilustración Científica de la Universidad del País Vasco. Tomando como referencia un artículo de divulgación, los ilustradores confeccionan una nueva versión con un eje central, la ilustración.

El artículo La historia del bolígrafo más famoso del mundo se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Sapiens. Gizadiaren historia labur bat

1. irudia: “Sapiens. Gizadiaren historia labur bat” argitalpenaren azala.

Duela 100.000 urte, gutxienez sei gizaki-espezie bizi ziren Lurrean. Gaur bakarra gelditzen da, gurea: Homo sapiens. Nola lortu zuen gure espezieak bizirauteko borrokan gailentzea? Zergatik batu ziren biltzaileak ziren gure arbasoak hiriak eta erresumak sortzeko? Nola iritsi ginen jainkoetan, nazioetan edo giza eskubideetan sinestera; diruan, liburuetan edo legetan konfiantza izatera? Nola bukatu genuen burokraziaren, ordutegien eta kontsumismoaren mendeko izatera? Eta nolakoa izango da mundua datozen milurtekoetan?

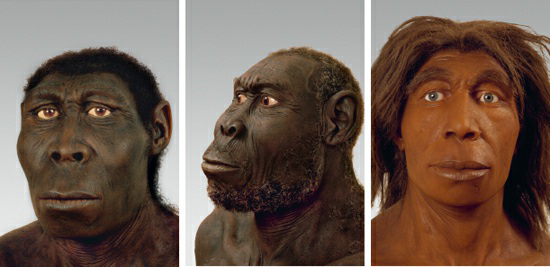

2. irudia: Gure senideak, aieruzko berreirakuntza baten arabera (ezkerretik eskuinera). Homo rodolfensis (Ekialdeko Afrika), Homo erectus (Ekialdeko Asia) eta Homo nenaderthalensis (Europa eta Mendebaldeko Asia). Denak dira gizakiak. (Argazkia: Sapiens. Gizadiaren historia labur bat liburuaren irudia – ©Visual/Corbis)

Liburu honetan Yuval Noah Hararik gizadiaren historia labur bat marrazten du, Lurraren gainean oinez ibili ziren lehen gizakietatik hasi eta gure espezieak egin dituen hiru iraultza handiek, hau da, kognitiboak, laborantzarenak eta zientifikoak ekarri dituzten aurrerapen sakon eta batzuetan galgarrietaraino. Biologia, antropologia, paleontologia edo ekonomia bezain jakintza desberdinen aurkikuntzetatik abiatuta, Hararik aztertzen du historiaren korronte handiek nola moldatu dituzten gure gizartea, inguruan ditugun animaliak eta landareak eta are gure nortasunak. Zoriontsuago bihurtu al gara historia aurrera joan ahala? Gai izango ote gara inoiz gure portaera iraganeko jarauntsitik askatzeko? Ezer egin al dezakegu etorkizuneko mendeetan eragina izateko?

Argitalpenaren fitxa:- Izenburua: Sapiens. Gizadiaren historia labur bat

- Egilea: Yuval Noah Harari

- Itzultzaileak: Xabier Kintana eta Andoni Sagarna

- Argitaletxea: Elkar, 2019

- Orrialdeak: 456 orrialde

- Prezioa: 25 €

- ISBNa: 978-84-9027-730-0

The post Sapiens. Gizadiaren historia labur bat appeared first on Zientzia Kaiera.

Los científicos que miraban fijamente a las cabras

¿Por qué las cabras?, se preguntarán. ¿Y por qué no?, les respondo yo. ¿Acaso no son las cabras un animal interesante, simpático e importante en nuestras vidas, lo suficiente como para que les dediquemos un ratito de nuestras ajetreadas vidas y así aprendamos algo más sobre ellas? Reconozco que mi interés por las cabras viene de lejos, de una visita escolar a una granja escuela en la que uno de estos animales se zampó de dos masticadas la etiqueta de cartulina en la que ponía mi nombre y un dibujito identificativo (una zanahoria, siempre me caía una zanahoria, por aquello del pelirrojismo).

El caso es que aquella cabra o cabrito, no recuerdo, se comió mi etiqueta y me metió un susto considerable pero sobre todo me dejó muy preocupada por su salud. Comiesen las cabras lo que comiesen, la cartulina no me parecía una opción saludable para el animal. El responsable de los animales al que se lo conté muy preocupada me respondió, divertido, que no me preocupase, que las cabras comían cualquier cosa y nunca les pasaba nada. Recuerdo que me lo creí tirando a poco, pero si aquel adulto que cuidaba de las cabras no parecía inquietarse, qué podía hacer yo.

Imagen: Wikimedia Commons

Imagen: Wikimedia Commons

Cómo se las apañan para comer así y no morir en el intento

Les cuento esto porque hace pocos días la revista Mammalian Biology publicaba un pequeño estudio que ha analizado cómo la estructura digestiva de las cabras les ayuda, al menos en parte, a procesar todas las cosas extrañas que les da por comer, principalmente tierra y gravilla (aunque mi cartulina también andará por ahí) sin que eso les destroce la boca y los dientes.

El estudio es modesto: participaron 28 cabras a las que durante 6 meses se les alimentó con una dieta consistente en parte en distintas cantidades de arena. A los 3 meses de empezar se sometió a los animales a un TAC y al final fueron sacrificadas para analizar el contenido de sus tractos digestivos. Esto reveló que la arena que habían ido tragando no estaba distribuida de forma homogénea por sus tripas, sino que se había ido acumulando en las cavidades inferiores de sus estómagos.

Las cabras, como las vacas y otros rumiantes, tienen un estómago con cuatro cavidades que tienen diferentes funciones. Las cavidades superiores acogen grandes cantidades de comida que van regurgitando poco a poco para volver a ser masticadas (de ahí lo de rumiantes…), mientras que las cavidades inferiores reciben pequeñas cantidades de alimento que son digeridas directamente.

Según los autores, debido a que la arena va principalmente directa a la zona inferior del estómago se expulsa con las heces y no es regurgitada de vuelta a la boca para ser masticada después, lo cual ayuda a los animales a evitar un impacto sobre sus dientes y su salud. Es decir, que los estómagos superiores son a las cabras lo que los barreños y escurridores son para nosotros: un sistema de lavado de verduras y alimentos que nos evita muchos problemas.

Me pregunto cómo procesarían mi cartulina los estómagos de aquella cabra…

Imagen: Wikimedia Commons

Imagen: Wikimedia Commons

Las cabras aprenden, pero no con el ejemplo

Llegados a este punto, sigamos hablando de cabras, un animal asociado a la locura en los dichos populares y que sin embargo ha demostrado en varias investigaciones y experimentos una inteligencia asombrosa, al nivel de los perros en algunos aspectos.

Hay algunas señales obvias para quienes las observan de que su inteligencia está por encima de la de otros animales con los que suelen compartir granjas: viven en grandes grupos sociales lo que supone entablar relaciones de colaboración y asociación, son capaces de alcanzar alimentos que se encuentran en lugares intrincados, viven muchos años y se sirven de recuerdos y, a pesar de que, como ya hemos dicho, son capaces de comer cualquier cosa, también son muy selectivas en lo que a sus alimentos se refiere, comiendo solo las hojas más verdes y tiernas de arbustos llenos de espinas.

Para poner a prueba esta inteligencia que intuían, en 2014 científicos de la Universidad Queen Mary de Londres y del Instituto de Ciencias de la Agricultura de Suiza decidieron poner a las cabras a prueba con el desafío de la fruta artificial, un test desarrollado en principio para realizarlo en primates. Para llevarlo a cabo, los investigadores colocaron unas piezas de fruta dentro de una caja que solo se podía abrir resolviendo un puzzle. En este caso, las cabras tenían que utilizar los dientes para tirar de una cuerda para activar una palanca y después levantar la palanca. Cuando realizaban las tareas correctamente y en orden, una pieza de fruta caía de la caja a modo de recompensa.

Los resultados fueron interesantes y, además, tienen cierta gracia. Trataron de enseñar a 12 cabras a llevar a cabo la prueba, de las cuales 9 lo consiguieron en solo cuatro intentos. De las otras tres, dos trataron de pasarse de listas y utilizaron los cuernos para intentar abrir la caja sin tanto lío, por lo que fueron eliminadas de la prueba. La otra no había mostrado señales de ir pillando la dinámica después de 22 intentos, así que la descartaron por considerarla un caso perdido.

Una vez que las nueve brillantes alumnas habían descansado durante 10 meses, se les pusieron delante las mismas cajas con el mismo mecanismo para comprobar cuánto tardaban en recordar los movimientos necesarios para abrirlas. Todas ellas consiguieron hacerlo en menos de un minuto, algo que se puede considerar una prueba de su excelente memoria a largo plazo.

Sin embargo lo que consideramos inteligencia es algo muy difícil de definir y medir, y ser sobresaliente en un aspecto no quiere decir serlo igual en todos. En otro experimento, los investigadores permitieron a cabras no entrenadas observar a sus congéneres ya aprendidas mientras estas accedían a sus sabrosos premios, pero eso no les supuso ninguna ventaja a la hora de llevar a cabo las tareas ellas mismas respecto a otras cabras que no habían observado previamente el proceso.

Esto sería una señal de que las cabras necesitan aprender los trucos y procesos por sí mismas, ya que han perdido, o nunca han tenido, esa habilidad social en concreto, la de aprender observando a sus iguales, que sí tienen otros animales como los delfines o los primates.

Imagen: Wikimedia Commons

Imagen: Wikimedia Commons

Sonríe, hay cabras mirando

Pero que no se entienda esto como que no son buenas observadoras, sagaces e incluso empáticas, ya que algunos estudios han demostrado también que son capaces de distinguir las emociones en las caras de los seres humanos y que de hecho prefieren interaccionar con personas felices antes que con personas enfadadas, según publicaron en 2018 de nuevo científicos de la Universidad Queen Mery de Londres.

Para analizar esta cuestión, los autores mostraron a 20 animales distintas imágenes de caras humanas no familiares con emociones que mostraban alegría o enfado y observaron que las imágenes de caras felices obtenían de forma consistente una mayor interacción por parte de las cabras que las miraban, se acercaban a ellas y las olisqueaban.

Que una cabra sepa cuando un humano está contento o cabreado puede parecer una anécdota chistosa pero de hecho tiene varias implicaciones interesantes y sorprendentes. Por un lado, puede tener importancia a la hora de manejar el ganado de forma menos estresante para los animales. Por otro, sugiere que no solamente los animales que han sido entrenados individualmente, como perros o caballos, son capaces de relacionarse emocionalmente con los humanos, sino que otros también pueden desarrollar esas capacidades.

Referencias:

Goats prefer positive human emotional facial expressions – Royan Society Open Science

Goats excel at learning and remembering a highly novel cognitive task – Frontiers in sociology

The rumen washes off abrasives before heavy-duty chewing in ruminants – Mammalian Biology

Sobre la autora: Rocío Pérez Benavente (@galatea128) es periodista

El artículo Los científicos que miraban fijamente a las cabras se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Científicos, animalistas y el uso de animales para investigación

- ¿Son arrogantes los científicos?

- Artistas científicos

Berdinak ote dira sintoma medikoak gizonetan eta emakumeetan?

Genero desberdintasuna oso kontuan izan behar dugu gaixotasun baten sintomak baloratzeko orduan. Izan ere, badira gizonezkoei eta emakumeei modu berean eragiten ez diguten gaixotasunak. Esaterako, desberdinak gara miokardio-infartuaren aurrean. Gizonek bai emakumeek gaixotasun kardiobaskularraren sintoma tipiko komunak dituzte baina emakumeen kasuan badira sintoma ezberdinak ere, ezohiko sintomak: nekea, arnasestua, bizkarreko mina, tripalak, eztarriko mina edo okadak.

Maiz egiten diren galderak ataleko bideoek labur eta modu entretenigarrian aurkeztu nahi dituzte, agian, noizbait egin ditugun galderak eta hauen erantzunak. Bideoak UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedrak eginak daude eta zientzia jorratzen duen Órbita Laika (@orbitalaika_tve) telebista-programan eman dira gaztelaniaz.

The post Berdinak ote dira sintoma medikoak gizonetan eta emakumeetan? appeared first on Zientzia Kaiera.

¿Desde cuándo nos repite el ajo?

El ajo es hoy día un producto esencial de la cocina cotidiana. ¿Pero de dónde viene? ¿Y desde cuándo nos acompaña?

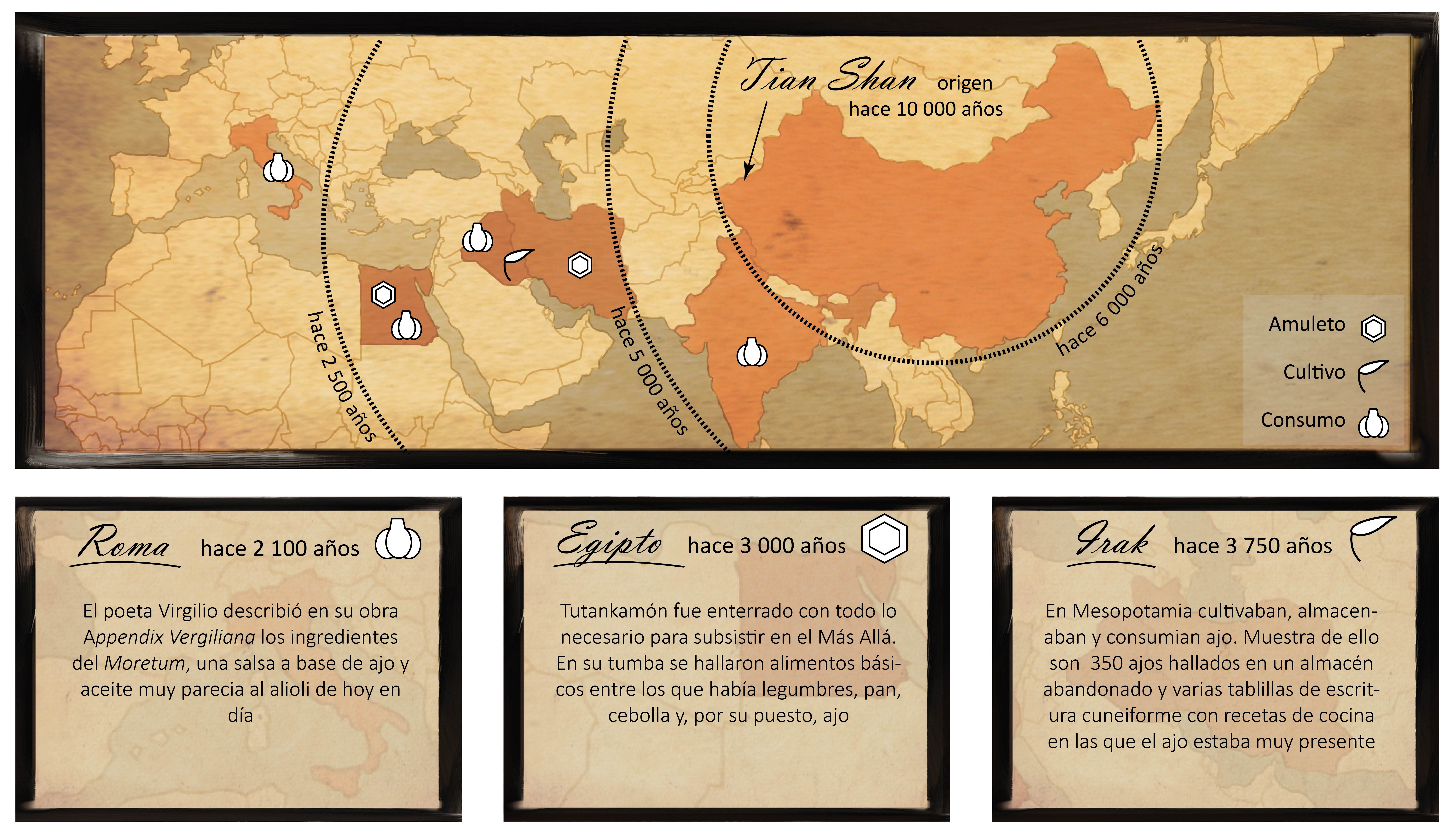

Imagen: Tras las huellas del ajo. Mapa de la expansión de la domesticación del ajo y clasificación de los diferentes hallazgos según el uso. (Ilustración: Iratxe Rojo)

Imagen: Tras las huellas del ajo. Mapa de la expansión de la domesticación del ajo y clasificación de los diferentes hallazgos según el uso. (Ilustración: Iratxe Rojo)

La domesticación del ajo se remonta a hace 10.000 años con el comienzo de la agricultura en el Neolito. Entonces se usaban especies silvestres, entre ellas nuestro ajo, del que hoy solo quedan variedades cultivadas. Se cree que la domesticación comenzó en las montañas de Tian en el Turkestán. De ahí se extendió hasta la costa del Pacífico hace 6.000 años y a la India hace 5.000, llegando a Europa hace 2.500 años por Grecia y Roma.

Algunas muestras de su expansión son los dientes de ajo hallados en tumbas de 5.000 años de antigüedad en Irán y en la tumba de Tutankamón (Egipto), las semillas incrustadas en herramientas y dentaduras de hace 5.000 años descubiertas en India, los registros de cultivo de las antiguas civilizaciones y numerosas recetas, como la del Moretum antecesor del alioli descrita hace 2.000 años en Roma.

Es innegable pues que el repetitivo ajo es apreciado; tanto que ha viajado con nosotros en el tiempo y el espacio desde hace 10.000 años hasta hoy, extendiéndose desde Asia Central por casi todo el Mundo.

Referencias consultadas:- Mascort, Maite (2018). El tesoro de Tutankamón: la vida del rey en el Más Allá. National Geographic España. (Fecha de consulta: 3/2019)

- Wikipedia: Moretum. (Fecha de consulta: 3/2019)

———————————-

Autora: Iratxe Rojo Bartolomé, alumna del Postgrado de Ilustración Científica de la UPV/EHU – curso 2018/19

Artículo original: Ingredientes para la receta: el ajo. Eduardo Angulo, Cuaderno de Cultura Científica, 10 de abril de 2017.

———————————-

“Ilustrando ciencia” es uno de los proyectos integrados dentro de la asignatura Comunicación Científica del Postgrado de Ilustración Científica de la Universidad del País Vasco. Tomando como referencia un artículo de divulgación, los ilustradores confeccionan una nueva versión con un eje central, la ilustración.

El artículo ¿Desde cuándo nos repite el ajo? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- En el mar, allí donde todo comienza

- Metamorfosis criogénica de la rana del bosque

- Un ornitisquio emplumado

La civilización ha transformado la especie humana

Foto: Thomas Tucker / Unsplash

Foto: Thomas Tucker / Unsplash

La selección natural opera a través del éxito reproductor de los individuos. Los rasgos hereditarios de quienes dejan más descendencia son los que, andando el tiempo, serán más abundantes. Y las razones para ello no son en absoluto evidentes. Las transformaciones que se produjeron tras la adopción de la agricultura y la ganadería, entre las que cabe incluir el cambio de la alimentación y la vida en núcleos estables de población de tamaño creciente, por ejemplo, ha tenido efectos evolutivos en nuestra especie. O sea, la frecuencia de determinadas variantes genéticas en las poblaciones humanas ha aumentado, mientras que la de otras ha disminuido. Por otro lado, ciertas funciones biológicas se han enriquecido genéticamente -en la población hay más variantes implicadas en ellas-, mientras que otras se han empobrecido.

En una investigación reciente se han comparado los genomas de individuos que vivieron en Europa hace entre 5.500 y 3.000 años con los de europeos actuales. En el estudio han identificado las funciones cuyo sustrato genético ha sufrido más cambios (mutaciones), dando lugar, por lo tanto, a más variantes, y también aquellos en los que ha ocurrido lo contrario. Ha aumentado el número de variantes genéticas implicadas en el metabolismo de carbohidratos, los mecanismos de desintoxicación, el transporte de sustancias a través de membranas, el sistema de defensa inmunitaria, la señalización celular, la actividad física y la percepción olfativa. Y han disminuido las relacionadas con la generación de óvulos -y por lo tanto, en ese aspecto, con la fisiología reproductiva femenina-, y con un mecanismo neurológico denominado potenciación a largo plazo. Veamos, a modo de ejemplo, algunas de estas funciones en su contexto.

Que se hayan enriquecido genéticamente las relacionadas con el metabolismo de carbohidratos tiene que ver, seguramente, con la expansión de la agricultura y la ganadería. La producción de cereales provocó un aumento de la proporción de carbohidratos en la dieta y la ganadería propició el consumo de leche por adultos, gracias a la mutación que les permite retener la capacidad para digerir lactosa, que es un azúcar, al fin y al cabo.

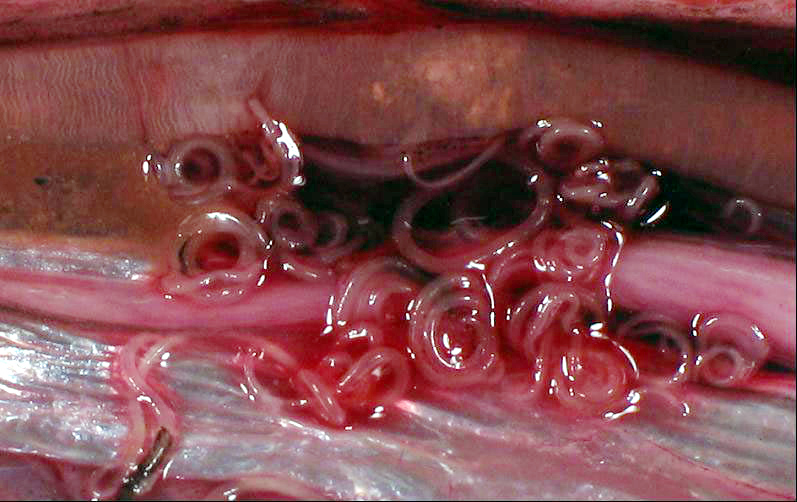

Algo similar ha ocurrido con las variantes implicadas en el funcionamiento del sistema inmunitario. Las altas densidades de población y, en especial, la convivencia próxima con animales domésticos generó condiciones propicias para la proliferación de parásitos patógenos. No es de extrañar, pues, que el sistema inmunitario de los pueblos agricultores y ganaderos haya adquirido capacidades de las que carecía el de cazadores-recolectores, o haya reforzado ciertos aspectos de su funcionamiento como consecuencia de esas condiciones.

La potenciación a largo plazo es un mecanismo que intensifica la transmisión de señales entre neuronas, por lo que está implicado en el aprendizaje y la memoria. Que ese mecanismo haya experimentado una reducción de variantes en su sustrato genético quizás esté relacionado con la importancia creciente del aprendizaje y la transmisión cultural a partir del asentamiento en poblaciones y la emergencia de lo que conocemos como civilización. Aunque ignoramos cómo es esa relación.

Antes se pensaba –y todavía hay quien lo cree- que la civilización, con sus comodidades y su capacidad para amortiguar los efectos de la intemperie sobre nuestro organismo, ha detenido la evolución del linaje humano e, incluso, que al desaparecer las presiones selectivas que actuaron en la prehistoria, nos hemos ido convirtiendo en seres cada vez más defectuosos, pues los menos aptos cada vez sobreviven en mayor medida; y pueden además dejar descendencia. Pero las cosas no son así, sino, como suele ocurrir, más complejas. Porque las presiones selectivas no desaparecen; cambian. Y con ellas, también nuestra naturaleza se transforma.

Fuente: Evgeny Chekalin et al (2019): Changes in Biological Pathways During 6,000 Years of Civilization in Europe. Molecular Biology and Evolution, Vol 36 (1): 127–140

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo La civilización ha transformado la especie humana se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Apocalipsis alienígena: ¿puede alguna civilización sobrevivir a un cambio climático?

- Una proteína humana para potabilizar agua

- Activa Tu Neurona – Evolución Humana

Asteon zientzia begi-bistan #260

Josu Lopez-Gazpiok testu honetan dioen moduan, hil ondoren ere zientzia dago. Jakina denez, hil ostean, bihotzak odola punpatzeari uzten dio; odolak ez du zirkulatzen beraz grabitateak berak gorputzaren beheko aldeetara eramaten du. Biriken jarduera ere eten egiten da. Eta zelulei zer gertatzen zaie? Zeluletan dauden organuluak eta zakutxoak apurtu egiten dira. Horren ondorioz, babestuta eta zelulatik bereizita egon behar ziren entzimak askatu egiten dira eta artikuluan irakur daitekeen moduan: zelula bere burua jaten hasten da! Ezagutu ezazu prozesu guztia Lopez-Gazpioren eskutik!

Zenbaitek ondorio larriak izaten dituzte sugeen hozkaden eraginez eta, beraz, OMEk plan bat prestatu du suge pozoitsuen hozkaden ondorioak erdira murrizteko asmoz. Berrian irakur daitekeenez, Euskal Herrian, esaterako, ez omen dago arriskurik, adituen arabera. OMEk eman dituen datuen arabera, mundu osoan sugeak 5,4 milioi pertsonari egiten dio hozka urtero; horietatik 2,7 milioi izaten dira pozoitsuak. Badira heriotzak ere: gutxi gorabehera, 81.000 eta 138.000 pertsona hiltzen dira.

Adimen artifizialaDeep Mind enpresak hiru dimentsioko bideo-joko batean trebatu du haren adimen artifiziala, eta gizakiak baino askoz hobeto moldatu dela ikusi dute. Horretaz gain, elkarlana aipatu dute Juanma Gallegoren testuan: “Parte-hartzaileen artean egindako inkesta batean, agenteak gizakiak baino elkarlan handiagoa egin dutela ikusi da”. Quake III Arena Capture the Flag jokoa hautatu dute ikerketa egiteko, “harrapatu ezazu bandera” motako jokoan. Ikertzaileen arabera, emaitzek adierazten dute adimen artifiziala gai dela kooperazio-estrategia garatuak abiatzeko.

GenetikaIkertzaile talde batek aztertu ditu Apple Store eta Google Play zerbitzuetan eskuragarri dauden gene-aplikazioak. Guztira, 88 aplikazio aztertu ziren. Aplikazio horiek eskaintzen zituzten funtzioen artean, ia guztiak ziren informazio-iturri bezala erabiltzekoak. Modu berean, gehienak osasun-ikasleentzat eta osasun-langileentzat zuzenduta zeuden baina baziren ere publiko orokorrarentzat. Kalitatea ere izan zuten hizpide. Orobat, uste dute gene-aplikazioak jaisterako orduan tentuz ibili behar dela. Koldo Garcíaren testuan informazio gehiago.

MikrobiologiaLanda-eremuko mikroorganismoek asma izateko arriskua txikitzen dute hirian, Elhuyar aldizkariak jakinarazi digunez. Ikertzaileek aitortu dute ezin dela zuzenean ondorioztatu mikroorganismo jakin batzuek asmatik babesten dutenik, baina bai ingurumeneko mikroorganismoek lotura zuzena duela asmarekin. Hortaz, asmari aurre egiteko bide bat izan daiteke hauxe.

IngurumenaBerotegi-efektuko gasen isurketari buruzko plan berria iragarri du EPAk, AEBetako Ingurumena Babesteko Sailak. Haren arabera, estatu bakoitzak aukera izango du isuriei mugak eta helburuak jartzeko. Plan honek, Elhuyar aldizkariak azaltzen digun moduan, industriei bere horretan jarraitzeko aukera ematen diela salatu dute Trumpen asmoaren aurka dauden zenbait adituk.

FisikaQuantum Flagship proiektu europarraren barruan, egoera kuantiko bat urrutitik prestatzeko protokolo bat garatu dute esperimentu batean. Bere berezitasuna: mikrouhinen maiztasun-tartean egiten duela komunikazioa. Hortaz, esperimentu honekin lehen aldiz frogatu da hori posible dela. Elhuyar aldizkarian dituzue xehetasun guztiak!

PaleontologiaIzturitzeko (Nafarroa Beherea) kobazuloko indusketetan topatu zituzten aspaldi harri pusketak. Baina berriki UPV/EHUko ikertzaile talde batek jakin izan du zer ziren tresna horiek: jostorratzak. Noailles motako zulakaitz esaten diete tresna horiei eta hauek erabat lotuta daude Goi Paleolitoko Gravette aldiarekin, hau da, duela 29.000 eta 21.000 urte arteko garaiarekin. Ikertzaileek egindako lan esperimental honi buruzko xehetasun guztiak Berrian topatuko dituzue. Ez galdu!

Emakumeak zientzianDonna Strickland zientzian murgildu zen zerbait “dibertigarria” egin nahi zuelako eta orain laserren fisikaren arloan aitzindaria da. Iaz irabazi zuen Fisikako Nobel saria, Arthur Ashkin eta Gérars Mourourekin batera “egindako aurrerapen iraultzaileengatik”. Suediako Akademiak jakinarazi zuenez, zehazki intentsitate handiko pultsu ultramotzak sortzeko teknika asmatzeagatik saritu zituzten Monrou eta Strickland. Egun, teknika hori baliagarria da medikuntzan eta zientzia ikerketa askotan; ikusmena hobetzeko laser bidezko ebakuntzetan erabili ohi da, esaterako. Uxue Razkinen testuan informazio guztia.

———————————————————————–

Egileaz: Uxue Razkin kazetaria da.

——————————————————————

The post Asteon zientzia begi-bistan #260 appeared first on Zientzia Kaiera.

Palo seco

Deborah García Bello, las tipografías y pi. A palo seco.

Quizás sea el número más famoso de la historia. Lo cierto es que el número Pi, representado por la letra griega π, es una de las constantes matemáticas más importantes que existen en el mundo, estudiada por el ser humano desde hace más de 4.000 años. La fascinación que ha suscitado durante siglos es tal que el popular número cuenta con su propio día en el calendario, así el mes de marzo se celebra el Día de Pi en todo el planeta.

Este evento internacional vino de la mano del físico estadounidense Larry Shaw, quien lanzó en 1988 la propuesta de celebrar esta efeméride. La forma en la que se escribe el 14 de marzo en inglés y euskera coincide con los tres primeros dígitos de la famosa constante matemática. (3-14 martxoaren 14 en euskara / 3-14 march, 14th en inglés) y además, la celebración coincide con la fecha del nacimiento de Albert Einstein. En 2009, el congreso de EEUU declaró oficialmente el 14 de marzo como el Día Nacional de Pi.

Actualmente, el Día de Pi es una celebración mundialmente conocida que sobrepasa el ámbito de las matemáticas. Este número irracional, que determina la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, concierne a múltiples disciplinas científicas como la física, la ingeniería y la geología, y tiene aplicaciones prácticas sorprendentes en nuestro día a día.

Este 2019 nos unimos de nuevo al festejo con el evento BCAM–NAUKAS, que se desarrolló a lo largo del 13 de marzo en el Bizkaia Aretoa de UPV/EHU. BCAM-NAUKAS contó durante la mañana con talleres matemáticos para estudiantes de primaria y secundaria y durante la tarde con una serie de conferencias cortas dirigidas al público en general.

Este evento es una iniciativa del Basque Center for Applied Mathematics -BCAM, enmarcada en la celebración de su décimo aniversario, y de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad el País Vasco.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Palo seco se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- E-pi-logo (después de esto, mi carrera ha muerto)

- El efecto Talbot: tejiendo alfombras con luz

- Sigue al conejo blanco

Ezjakintasunaren kartografia #267

“Jakintza publiko gisa izendatu daitekeen ezer ez da existitzen; iritzi subjektiboak baino ez daude” Bai ala ez? Kafe baten inguruan egiten ari den elkarrizketaren bigarren partea: Jesús Zamora Bonillaren The Italian coffee pot, a dialog on values in science (2): From value pluralism to the unity of scientific values

Norbait zerbait egitera bultzatzeko zer da hobe, jarrera baldintzatzen saiatzea ala pertsonak informazioa prozesatzen duen modura moldatzen den eran informazioa aurkeztea? Erabakiak galera arrisku bezala aurkeztea ala erabaki-hartze prozesuan hezi? Publizista, finantziari eta ekonomilarien artean bor-bor dabilen gaia da: José Luis Ferreiraren Is boost the new nudge?

Bata bestearen ispilu-irudiak diren substantzia nahasketak ezin dira analizatu lagina suntsitu gabe substantzia bakoitzaren zenbat dagoen bestearekiko jakiteko, ezta? DIPCko jendeak parte hartu arte: First nondestructive enantioselective detection technique

–—–

Mapping Ignorance bloga lanean diharduten ikertzaileek eta hainbat arlotako profesionalek lantzen dute. Zientziaren edozein arlotako ikerketen azken emaitzen berri ematen duen gunea da. UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren eta Nazioarteko Bikaintasun Campusaren ekimena da eta bertan parte hartu nahi izanez gero, idatzi iezaguzu.

The post Ezjakintasunaren kartografia #267 appeared first on Zientzia Kaiera.

Dietas de adelgazamiento

La Facultad de Ciencias de Bilbao comenzó su andadura en el curso 1968/69. 50 años después la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU celebra dicho acontecimiento dando a conocer el impacto que la Facultad ha tenido en nuestra sociedad. Publicamos en el Cuaderno de Cultura Científica y en Zientzia Kaiera una serie de artículos que narran algunas de las contribuciones más significativas realizadas a lo largo de estas cinco décadas.

Todos hemos oído hablar de ellas. La del Dr. X, la del Dr. Y, la del pomelo, la del pepino… La lista sería interminable. Todas garantizan una rápida pérdida de peso sin ningún sacrificio. Por supuesto, el que haya tantas “dietas milagro” tiene una explicación sencilla: son todas falsas.

Foto: Jan Sedivy / Unsplash

Foto: Jan Sedivy / Unsplash

¿Por qué fallan? Hay dos motivos por los cuales las “dietas milagro” no funcionan nunca. Uno es que, muchas veces, las dietas no tienen ningún fundamento racional: es como si quisiéramos curarnos el dolor de muelas subiendo en el ascensor tres veces al tercer piso, en jueves. El segundo es que, otras tantas veces, aun cuando a largo plazo pudieran funcionar, son tan poco apetecibles que nadie es capaz de mantenerlas por mucho tiempo.

El negocio del sobrepeso. El abandono de las dietas estrafalarias me lleva a otro tema muy relacionado: el negocio (fraudulento) del adelgazamiento. Vivimos en una sociedad en la que uno puede ser cualquier cosa… menos gordo. La publicidad, dirigida sobre todo a adolescentes, se encarga de recordárselo a todas horas. Se forma así un círculo diabólico en el que: (a) con razón o sin ella, uno se ve gordo, (b) comienza una dieta que no la soportaría Robinson Crusoe aunque no tuviera otra comida en su isla, (c) la abandona, por razones obvias, y (d) se culpabiliza por su “falta de voluntad”. Hemos pasado de tener un supuesto sobrepeso a tener una bonita combinación de sobrepeso y falta de autoestima: gran éxito. Pero, claro está, ésta es la base, más bien el círculo vicioso, en el que se apoya el mercado multimillonario derivado de supuestas obesidades y muy humanas debilidades.

¿Es malo estar gordo? Desgraciadamente, el negocio fraudulento del adelgazamiento tiene bastante razón en una cosa: la obesidad es una enfermedad, y es un agente que causa o empeora otras enfermedades. Ahora bien, todo es cuestión de grados, no es lo mismo un sobrepeso ligero que una obesidad mórbida, y cuál sea nuestro problema concreto lo podemos averiguar fácilmente midiéndonos en casa y pesándonos en una farmacia. Y el principal problema de la obesidad no es que nos vaya a quedar mal el traje de baño en la playa.

¿Por qué hay tantos gordos? Los biólogos suelen decir que en biología nada se entiende si no es a la luz de la teoría de la evolución. La obesidad no es una excepción. Desde que la vida existe sobre la tierra (unos 4.000 millones de años) el alimento ha sido la principal limitación para el crecimiento de las especies. En otras palabras, de toda la vida, lo normal ha sido pasar hambre. Sólo hace unas pocas generaciones (¿100 años?) en una región privilegiada del planeta, el llamado primer mundo, se da el fenómeno inaudito de una población que, en el caso de los humanos, tiene asegurada una comida caliente tres veces al día. Hasta ahora, se comía cuando había, que eran pocas veces. En esas condiciones sobrevivían los que, por azar, llevaban los genes que les permitían almacenar energía en forma de grasa cuando comían. Hoy, la inmensa mayoría de los miembros de nuestra sociedad actual son herederos de aquéllos supervivientes, y mantienen intactos sus genes almacenadores de grasa. Ésta es la sencilla verdad, no hay que darle más vueltas al asunto y, sobre todo, no hay que culpabilizarse.

Cambiar de vida. Si, primero, objetivamente necesitamos adelgazar, y, segundo, queremos hacerlo, no nos basta con seguir una u otra dieta. Nuestra tarea es mucho más difícil: tenemos que luchar contra nuestros genes. Tenemos que corregir una deriva de millones y millones de años de evolución. ¿Es imposible? No, pero hay que acertar con la dieta. Para los antiguos griegos, la dieta no era sólo un régimen de comidas, sino todo un sistema de vida. Eso es lo que tenemos que hacer para adelgazar, seguir la dieta adecuada, y no solo la de comidas. Y así, no esperaremos adelgazar en un mes, ni en tres. Todo esto es un proceso a largo plazo. Un objetivo razonable es perder un kilo al mes. Al cabo de un año, serán doce kilos, que no está mal.

Adelgazamiento y termodinámica. La termodinámica es una parte importante de la física, pero la verdad es que se puede entender bastante bien si uno se la imagina como una especie de contabilidad, solo que, en vez de ser una contabilidad de euros, es una contabilidad de calorías. Para entender esta analogía, hay que imaginar nuestro cuerpo como una libreta de ahorros, solo que la cuenta no está en euros, sino en calorías. Y, cosa rara, queremos tener cada vez más euros, pero cada vez menos calorías. Salvando esto, el mecanismo es el mismo. Para tener muchos euros, debemos ingresar mucho, y/o sacar poco. Para tener pocas calorías, debemos sacar muchas, y/o meter pocas. Es igual que metamos cien euros por la mañana o por la noche. En billetes de veinte, o de diez. Es igual que los saquemos en día par o impar. A fin de mes, el estado de nuestra cuenta dependerá de la suma de los ingresos menos la suma de los gastos. Y de nada más. En física, esto se llama el “primer principio de la termodinámica”, y es una ley que no conoce excepción alguna. Así pues, olvídese el lector de desayunar mucho o poco, comer más que cenar o viceversa, una comida o cinco, etc. Solo cuenta el saldo de la libreta a fin de mes.

La dieta. No digo “una dieta”, ni “las dietas”, digo “la dieta”. Con pequeños ajustes, como es natural, pero “la dieta”. Y, ¿en qué consiste esa dieta tan universal? Pues, en comer menos. Bastante menos, e incluso mucho menos. Ojo: aquí no se engaña a nadie, ya hemos dicho que para adelgazar (permanentemente, aquí no estamos hablando de la Operación Bikini), hay que CAMBIAR DE VIDA. Y lo esencial en esa nueva vida es comer significativamente menos. Por poner una cifra, variable según los casos, un 40% menos. No menos de unas cosas, o de otras, sino menos de todo. Bueno, dirá el lector, también podré seguir empapuzándome si de una vez me pongo a hacer ejercicio. Pues, no señor. No tenemos hueco aquí para explicar los detalles, o más bien para hacer las cuentas de la termodinámica del ejercicio, pero algo así como una hora diaria de ejercicio moderado (que es el objetivo realista cuando es para toda la vida) no va a aumentar significativamente el número de calorías que salen de la hucha. Paradójicamente, los buenos dietistas saben que el ejercicio es esencial en el adelgazamiento, pero no tanto por la energía que consume sino por los efectos relajantes sobre el organismo, que compensan el stress de la restricción calórica. En fin, por si no quedaba claro, comer menos y hacer más ejercicio. No queda otra.

A mí no me funciona. Pues algo falla con Vd., y ese algo no es el primer principio de la termodinámica. A ver si lo hemos entendido. Si Vd. come menos (no un poco menos) y hace ejercicio (nada del otro jueves), va a adelgazar. Y si no adelgaza, tendrá que comer aún menos. Tenga la completa seguridad de que su sobrepeso, no digamos obesidad, se debe exclusivamente a que come mucho más de lo que necesita.

Por supuesto que el procedimiento es costoso. Pero piense en dos cosas. La primera, es el ÚNICO modo de adelgazar. Y la segunda, mucho antes de lo que se piensa, quizá en unas pocas semanas, Vd. se habrá habituado a su nueva vida, y no le costará nada mantenerla. Y al cabo de seis meses, o de un año, comprobará que el esfuerzo ha valido la pena. ¡ÁNIMO!

Pues Fulanito come como una lima, y no engorda. La vida es injusta, a veces. El pobre Fulanito carece de los genes de almacenamiento de grasas. Si se embarcan Fulanito y Vd., y su balsa se extravía en el océano, y se pasan dos meses a la deriva, lo probable es que sólo sobreviva uno de los dos, y, créame, salvo antropofagia, el superviviente no será Fulanito, sino Vd., y sin sus lorcitas.

Sobre el autor: Félix M. Goñi es catedrático en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU.

El artículo Dietas de adelgazamiento se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La adherencia, clave en el seguimiento de las dietas

- Las dietas detox ni desintoxican ni adelgazan

- 50 años de secretos: la era de la criptografía moderna

Donna Strickland (1959): Magia egin zuen laser-zalea

Strickland zientzian murgildu zen zerbait “dibertigarria” egin nahi zuelako eta orain laserren fisikaren arloan aitzindaria da. Aipatu moduan, iaz irabazi zuen Fisikako Nobel saria, Arthur Ashkin eta Gérard Mourourekin batera “egindako aurrerapen iraultzaileengatik”. Suediako Akademiak jakinarazi zuenez, zehazki intentsitate handiko pultsu ultramotzak sortzeko teknika asmatzeagatik saritu zituzten Monrou eta Strickland. Egun, teknika hori baliagarria da medikuntzan eta zientzia ikerketa askotan; ikusmena hobetzeko laser bidezko ebakuntzetan erabili ohi da, esaterako.

1. irudia: (CC BY-SA 4.0 lizentziapean)

1985ean argitaratu zuen Nobel sarira eraman zuen artikulua, bere doktore tesiaren oinarria izan zena –Mourou haren tesi-zuzendaria izan zen–. Laserraren munduan lan egin duten ikertzaileek beti izan dute jomuga intentsitate handiagoko pultsuak lortzea eta bazirudien 80ko hamarkadan mugara iritsi zirela. Izan ere, intentsitatea handitzen saiatzen zirenean, material anplifikatzailea suntsitzen zen. Arazo hori konpontzeko asmoz, Stricklandek eta Mourouk teknika berri bat garatu zuten, CPA (ingelesez Chirped Pulse Amplification) izenekoa. Zertan zetzan, baina? Teknologia berri horrek pultsua denboran laburtu egiten zuen –potentzia maximoa murrizteko–, geroxeago anplifikatzen zuen eta, azkenik, konprimitzen zuen. Badirudi ideia Mourourena izan zela baina Stricklandek bihurtu zuen errealitate. Publikatutako bere lehenengo artikulu zientifikoa izan zen.

Gabonetako zuhaitzaren antzeraDonna Strickland fisikariari (1959, Kanada) txikitatik interesatu zitzaizkion laserra eta elektrooptika alorrak eta horregatik ikasi zuen Ingeniaritza Fisikoa, McMaster Unibertsitatean. Bere klasean, 25 ikasletik soilik hiru ziren emakumeak. Strickland matematiketan eta, oro har, zientzietan ona zen. Behin baino gehiagotan bere aitak galdetu zion ea astronauta izan nahi zuen, baina Donnak ezetz erantzuten zion, klaustrofobikoa baitzen: espaziora joatea amesgaiztoa izango zen harentzat. Orduantxe ikusi zuen laserrak izango zituela bidelagun. Hala, Strickalndek kontatzen du laserrak ikertzen dituen laborategi batean lehen aldiz sartu zenean, Gabonetako zuhaitz bat imajinatu zuela, hainbeste kolore ikusi zituenean: “Beti liluratu nau koloretako laserrekin jolasteko aukera izateak”. Harentzat, laserraren munduan lan egitea magia egitea bezalakoa zen.

Gradua amaitu zuenean, doktoregoa egin zuen Rochesterko Unibertsitatean. Mourou fisikaria izan zuen gidari bere tesian eta, Stricklandek gogoratzen duen moduan, ez zen lan erraza izan. Ikerketak arazo handiak planteatzen zituen, hainbeste galdera oraindik erantzun gabe, baina bakarra zuen buruan bueltaka: nola anplifikatu dezakegu laserraren potentzia material anplifikatzailea suntsitu gabe? Lanak berak (Development of an ultra-bright laser and an application to multi-photon ionization) eman zion erantzun iraultzailea: CPA teknika.

2. irudia: Fortune Global Forum 2018 October 15th, 2018 Toronto, Canada (Argazkia: Stuart Isett/Fortune – CC BY-NC-ND 2.0 lizentziapean)

Doktoregoaren ondotik, hainbat lan izan zituen: lehenik, ikertzaile laguntzailea izan zen Kanadako Ikerkuntza Nazioarteko Batzordean, Fenomeno Ultrabizkorren Sailean. Ondoren, Lawrence Livermore Nazioarteko Laborategian aritu zen. Horretaz gain, Princeton Unibertsitatean lan egin zuen eta egun irakaskuntzan zein ikerkuntzan dabil lanean, Waterlooko Unibertsitateko Fisika eta Astronomia Departamentuan. Bertan, irakaslea eta ikerketa-talde baten zuzendaria ere bada; Ultrafast Laser Group Laborategia gidatzen du, hain zuzen. Bertan, intentsitate handiko laser ultrabizkorren teknika desberdinak ikertzen ditu. Gainera, laserrek lente mota desberdinei nola elkar eragiten dieten ikertzen du.

Zenbait sari zientzialariarentzatIrabazi dituen sarien artean, Nobelaz gain, aipagarriak dira Premier’s Research Excellence saria (1999) eta urtebete geroago lortutako Cottrell Scholars saria. Horretaz gain, Estatu Batuetako Optika Elkarteko (OSA ingelesez) kide izendatu zuten 2008an. 2011n bertako lehendakariordea izan zen, eta 2013an, lehendakaria. Elkarteko Optics Letter aldizkariko gai-editore ere izan zen. Gaur egun, Aholkularitza Batzordeko burua da bertan.

Urte asko igaro dira emakume batek Fisika arloan halako sari garrantzitsu bat lortu zuenetik, 117 zehazki. Oso albiste pozgarria izan zen guztiontzat Akademiak saridunak jakinarazi zituenean, baina Donna Stricklandek ez dio generoari begiratu nahi kasu honetan, izan ere, eta askotan azaldu duen moduan, “nik zientzialari gisa ikusten dut nire burua eta ez Zientzian dabilen emakume gisa”.

Iturriak:

- BBC: Quién es Donna Strickland, la primera mujer en ganar el Nobel de Física en 55 años.

- Elhuyar aldizkaria: Fisikako Nobel saria, laserraren fisikan ekarpen iraultzaileak egin zituztenentzat.

- El Mundo: Donna Strickland, tercera científica que gana el Nobel de Física en 117 años

- The Globe and Mail: Canada’s newest Nobel Prize winner, Donna Strickland, ‘just wanted to do something fun’.

- The Nobel Prize: Donna Strickland.

———————————————————————–

Egileaz: Uxue Razkin (@UxueRazkin) kazetaria da.

———————————————————————–

The post Donna Strickland (1959): Magia egin zuen laser-zalea appeared first on Zientzia Kaiera.

Cómo nos ayuda la ciencia a tomar decisiones correctas

![]()

Jose Luis Arroyo Barrigüete y Francisco Borrás Palá

Unsplash, CC BY-SA

Unsplash, CC BY-SAImaginemos que, tras diez años trabajando en una empresa, otra compañía nos llama y nos hace una oferta de trabajo. Esta tiene ventajas respecto a nuestras condiciones actuales pero, como en toda decisión, hay riesgos asociados a la incertidumbre. ¿Me llevaré bien con los compañeros? ¿Tendré una buena relación con mi nuevo jefe? ¿Encajaré en la cultura corporativa de esta compañía?

Ahora supongamos que alguien nos dijera cuál es la probabilidad que tenemos de equivocarnos. Por ejemplo que, en caso de aceptar la oferta, tenemos una probabilidad del 0,7 % de estar tomando la decisión incorrecta. Dicho de otra forma: tenemos un 99,3 % de probabilidad de tomar la decisión adecuada. En estadística, a esto lo llamamos p-valor.

En ciencia es muy frecuente utilizar el contraste de hipótesis. La idea es partir de una hipótesis nula (H₀), que no es sino el statu quo, la situación actual. En nuestro ejemplo, permanecer en la empresa en la que estamos. Frente a ella se contrasta la hipótesis alternativa (H₁), es decir, una idea contraria a la anterior. En nuestro caso, cambiar de trabajo.

Si encontramos una fuerte evidencia empírica en contra de la hipótesis nula, decimos que la rechazamos y, por tanto, aceptamos la alternativa. Siguiendo con nuestro ejemplo, esta evidencia sería lo que yo pudiera llegar a saber, después de investigarlo, sobre las mejores condiciones de trabajo que nos ofrecen.

Pero, ¿qué significa “fuerte evidencia empírica”? Para responder a esa pregunta, tenemos un concepto muy útil llamado p-valor. Este es la probabilidad que tenemos de equivocarnos si rechazamos la hipótesis nula con la información (evidencia empírica) de la que disponemos.

Cuanto más pequeño sea el p-valor, más improbable es que nos estemos equivocando al rechazar la hipótesis nula. Dicho de otro modo, más probable es que estemos acertando. En nuestro ejemplo, cuanto más pequeño sea el p-valor, más probable es que cambiar de trabajo sea una decisión adecuada.

Entonces, ¿qué p-valor necesitaría yo para cambiar de trabajo? ¿Cuánto riesgo estaría dispuesto a asumir? ¿Un 10 %? ¿Quizá un 5 %? ¿O se sentiría más cómodo con un 1 %? Estos son, de hecho, valores típicos usados en ciencia. Usaremos uno u otro en función del riesgo que estemos dispuestos a asumir.

Estos porcentajes son valores subjetivos que dependen del individuo que toma la decisión y de las consecuencias de la misma. En cambio, el p-valor es un dato objetivo que calculan todos los programas informáticos de estadística a partir de los datos de una muestra. Aparece de forma mágica como un resultado, aunque detrás hay un proceso de cálculo.

Si el p-valor se encuentra por debajo del nivel de riesgo, rechazaremos H₁. De hecho, los ordenadores habitualmente facilitan todavía más la decisión poniendo un asterisco al lado del p-valor si es menor que el 10 %, dos si es menor que el 5 % y tres si es menor que el 1 %.

En nuestro ejemplo de la oferta de trabajo, con un p-valor del 0,7 % los tres asteriscos nos dejarían bastante tranquilos respecto a aceptar la propuesta, salvo que seamos de esas personas que no se arriesgan nunca.

En el año 2314…

Ana sale de casa con sus gafas cuantrónicas de realidad aumentada, y tras llegar a la oficina en su aerodeportivo, se plantea si tomar un segundo café antes de entrar, o bien subir directamente a su despacho para comenzar la jornada. Sus gafas captan el pensamiento, y tras apenas unos microsegundos de cálculo, proyectan en el visor tridimensional el siguiente mensaje:

H₀ : subir directamente al despacho, como es habitual.

H₁ : tomar un segundo café.

P-valor: 0.841

Ana, sorprendida por un p-valor tan alto, decide subir directamente y olvidar la idea del café, pero se pregunta a qué se deberá tal cifra. Solo mientras asciende hasta la planta 159 en el ascensor gravítico cae en la cuenta de que, apenas en media hora, tiene una importante reunión que debe preparar. De haber tomado ese café, probablemente no habría tenido el tiempo suficiente para hacerlo. Esa es la información de que disponían sus gafas cuantrónicas, que no se olvidan de nada.

Shutterstock

ShutterstockTras una intensa jornada, Ana recibe una holo-llamada de Bernardo, que la invita a cenar esta noche. Ana, tras haber terminado una relación previa hace varios meses, tiene dudas sobre si está interesada en la proposición. Las gafas, captando sus pensamientos, proyectan un nuevo mensaje:

H₀ : cenar sola en casa, como es habitual.

H₁ : aceptar la proposición de Bernardo y cenar con él.

P-valor: 0.053

Por segunda vez en el día, Ana queda sorprendida por la información que le proporcionan sus gafas. ¿A qué se debe un p-valor tan bajo? ¿Tan seguro está su micro-ordenador de que debe aceptar la propuesta de Bernardo? ¿Solo una probabilidad del 5,3 % de equivocarse si la acepta? Ana reflexiona unos segundos y recuerda que las gafas han sido capaces de buscar todo el rastro que ha ido dejando Bernardo en las redes sociales en un instante, muchísimo menos tiempo que el que hubiera empleado ella. Entonces le responde…

Volviendo al presente

¿Qué sucedería si dispusiésemos de las gafas cuantrónicas de Ana? Ante cualquier pequeña decisión, estas procesarían toda la información disponible y nos facilitarían de inmediato la probabilidad de equivocarnos. No cabe duda de que, por una parte, nos equivocaríamos mucho menos. Por otra, ¡la vida sería mucho más aburrida!

Como, afortunadamente, aún estamos muy lejos de que tales gafas existan, de momento el p-valor queda restringido a la experimentación científica, donde nos dará una idea de cuán probable es que estemos equivocados. En el resto de casos, deberemos seguir utilizando un análisis DAFO.

La próxima vez que lea algún estudio en el que se menciona el p-valor, ya sabe a qué se refieren los autores: al riesgo que tienen de equivocarse en sus afirmaciones con la evidencia empírica de los datos de una muestra. Como la muestra es solo una parte de la población, es una información imperfecta. Por ello el p-valor no podrá ser nunca 100 % o 0 %, que supondría una seguridad absoluta a la hora decidir.![]()

Sobre los autores: Jose Luis Arroyo Barrigüete y Francisco Borrás Palá son profesores de métodos cuantitativos en ICADE – Universidad Pontificia Comillas

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo Cómo nos ayuda la ciencia a tomar decisiones correctas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Fórmulas matemáticas y números: cómo ayuda la economía al fútbol

- Cómo hacer ciencia en un periódico: la experiencia de ‘Público’

- Cómo descubrimos tres libros venenosos en la biblioteca de nuestra universidad

La eterna promesa del ‘blockchain’

Este año se cumple una década de la aparición del famoso paper que planteó el sistema Bitcoin, dando así pistoletazo de salida a la proliferación del “dinero electrónico”. Esta y otras criptomonedas se sustentan en una tecnología denominada blockchain que, de acuerdo con muchos analistas, está llamada a ser una revolución en el ámbito de la llamada Industria 4.0. Pero ¿qué es el blockchain y qué capacidad transformadora tiene?

Foto: Hitesh Choudhary / Unsplash

Foto: Hitesh Choudhary / Unsplash

El blockchain surge en 2009 como solución a un problema clásico de sistemas de moneda virtual descentralizados: el problema del doble gasto. Las divisas tradicionales funcionan porque hay una entidad central que se encarga de su buen funcionamiento, y por ende donde el sistema económico y financiero deposita la confianza (e.g., el Banco Central Europeo). Con la adopción de Internet y los sistemas distribuidos, surge un interés en el desarrollo de divisas digitales que no dependan de un mediador de confianza, pero todos los planteamientos chocan frontalmente con el problema del doble gasto: que una misma moneda (en el sentido de “unidad básica” de la divisa) pueda ser falsificada y gastada más de una vez. Hasta 2009, cuando el creador del Bitcoin (bajo el pseudónimo Satoshi Nakamoto) propone una solución basada en un triple enfoque: todas las transacciones se comparten públicamente; las transacciones válidas se determinan por un sistema de prueba de trabajo (proof of work); y se incentiva económicamente la contribución a este sistema (por los llamados mineros).

Estos tres pilares se integran en la tecnología blockchain, que no es más que la unión de dos técnicas bien conocidas y desarrolladas: los árboles Merkle y la criptografía (en forma de firma digital de clave pública y funciones hash). El árbol Merkle es una estructura de datos ideada y patentada en 1979 por Ralph Merkle, diseñada para concatenar información de forma que un nodo dado permite verificar de forma segura y eficiente toda la información que cuelga de él. Tiene muchas aplicaciones, como en el intercambio de archivos en redes P2P o en software de control de versiones como Git. Blockchain es básicamente una cadena de bloques (tipo Merkle, pero, en principio, sin ramificaciones) a la que se añade la firma digital para verificar los participantes en las transacciones.

Bitcoin funciona como una red distribuida de forma que las transacciones se propagan por todos los nodos de la red. Estas transacciones se validan y, en un primer momento, se encuentran sin confirmar. Los mineros recolectan transacciones y tratan de añadirlas en forma de nuevo bloque al blockchain en un proceso que requiere gran capacidad de computación. El incentivo principal por conseguirlo es una fracción de Bitcoin (proporcional a la dificultad en términos de cómputo, que es variable, en ese momento), que no es otra cosa que crear dinero de la nada (de ahí lo de minero…), aunque también se puede llevar un impuesto sobre las transacciones que agrega el bloque. Por supuesto, puede suceder que varios bloques diferentes sean añadidos al blockchain más o menos simultáneamente por diferentes mineros. Lo que sucede es que, al no haber una autoridad central, la propia red “decide” qué rama es la válida, y es simplemente la que la mayoría acepta y sigue utilizando para poner nuevos bloques con transacciones. Los bloques de las ramas que no se continúan quedan huérfanos y dejan de tener validez.

Como consecuencia, este sistema ha dado lugar a una carrera “armamentística” para acumular capacidad de cómputo hasta un límite en el que el gasto energético para minar un bloque es mayor en muchas partes del mundo que el rédito que se obtiene. El Bitcoin, la gran promesa de las monedas libres, ha sido básicamente absorbido por el mercado y se ha convertido en un instrumento financiero más de especulación (recordemos la gran burbuja de finales de 2017), y es susceptible de quedar controlado por las grandes granjas de minado que se han establecido en países donde la energía es barata. El llamado “ataque del 51%” es una sombra que planea sobre este tipo de divisas, y que se hace más fácil a medida que la capacidad para minar se centraliza.

En definitiva, el Bitcoin (y demás criptodivisas) no ha triunfado ni triunfará en los términos que sus proponentes imaginaban. Los problemas no son meramente técnicos, sino fundamentales a la tecnología: es un sistema donde las transacciones son costosas, irreversibles y lentas; es un sistema que solo merece la pena para personas que operan fuera de la ley, o bien, como decíamos, como producto de especulación. Una criptomoneda puede ser 1) descentralizada, 2) barata, 3) segura; y solo podemos elegir dos. Para evitar la necesidad de una autoridad central, se necesitan mecanismos que son computacionalmente costosos de falsificar; para que sea segura, el coste económico del minado tiene que ser alto para que se desincentiven los ataques al sistema. Cualquier intento de arreglar un aspecto compromete el resto.

What are some industries where #blockchain would be useful?

✔️ #voting#CyberSecurity #HealthIT #education #Insurtech #Retail #SupplyChain #WEFLIVE pic.twitter.com/aEtz1J23Q2

— Michael Fisher (@Fisher85M) January 22, 2018

A partir del surgimiento de las criptomonedas, se ha propuesto a lo largo de esta década una infinidad de aplicaciones del blockchain, donde es usado como contenedor genérico de otros tipos de dato, en lugar de transacciones monetarias. Aquí, cabe destacar que poner información en un blockchain simplemente asegura que no se puede cambiar sin mucho esfuerzo y dinero, pero no dice nada de la validez de esa información. A pesar de ello, año tras año, hemos venido asistiendo a un desfile interminable de analistas y gurús de toda índole donde se nos promete que el blockchain es la nueva revolución en todo tipo de campos, pero esa revolución sigue sin llegar, ni siquiera en su aplicación original. En efecto, ¿cómo podría una base de datos lenta y costosa transformar nuestra industria?

Sobre el autor: Iñaki Úcar es doctor en telemática por la Universidad Carlos III de Madrid e investigador postdoctoral del UC3M-Santander Big Data Institute.

El artículo La eterna promesa del ‘blockchain’ se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Gene-aplikazioak, fidagarriak al dira?

1. irudia: Telefono adimenduetan aplikazio anitz aurki daitezke, genetikarekin harremana dutenak barne. (Argazkia: Pexels – Pixabay lizentzia. Iturria: pixabay.com)

Ikertzaile talde batek aztertu ditu Apple Store eta Google Play zerbitzuetan eskuragarri dauden gene-aplikazioak. Horretarako, zerbitzu horietako bakoitzean bilatu zituzten “gene”, “genetika”, “genomika” edota “familia-historia” bezalako hitzak. Guztira, 616 aplikazio Apple Store zerbitzuan aurkitu zituzten, eta 678 aplikazio Google Play zerbitzuan. 1.294 aplikazio horietatik alde batera utzi ziren bikoiztuta zeudenak, informazio klinikorik ez zutenak, gizakien informaziorik ez zutenak eta ingelesez ez zirenak. Aplikazio batek baldin bazuen ordainpeko bertsioa eta dohaineko bertsioa, kasu horietan ordainpekoa aztertu zuten. Azkenik, bakarrik aztertu zituzten telefono adimendunen sistema eragilearen azken bertsioan funtzionatzen zuten aplikazioak. Irizpide horiek erabilita, 88 aplikazio aztertu ziren azkenean.

Aplikazio horien ezaugarri nagusiak aztertu ziren aplikazio haien deskribapenetan oinarrituta. Aplikazioen erdia baino gehiago, entrepresa pribatukoak ziren; laurden bat inguru garatu zituzten fidagarriak diren erakundeek (adibidez, unibertsitateek, ospitaleek edota gobernu-agentziek), eta beste laurden bat ingururen jatorria ezezaguna zen. Aplikazio horiek eskaintzen zituzten funtzioen artean, ia guztiak ziren informazio-iturri bezala erabiltzekoak. Aplikazio hauetako batzuek ere honelakoak eskaintzen zituzten:

- Klinikan erabiltzeko aukera. Adibidez, aplikazio batek azter ditzake aurpegiko ezaugarriak dismorfologia-nahasmenduak baloratzeko.

- Jolasak eta galdera-erantzunak. Adibidez, aplikazio batek badu Mendelen legeak ikasteko joko bat.

- Bizimoduan aldaketak egiteko gomendioak. Aplikazio hauek lotuta daude norberak egiteko gene-testekin eta test horien emaitzen arabera egiten ditu bizimoduari buruzko gomendioak.

- Gene-testak egiteko aukera. Aplikazio horien bidez eros daitezke etxe-komertzial baten gene-testak eta aztertu testen emaitzak.

2. irudia: Gene-aplikazioen ezaugarriak beste edozein aplikazioren ezaugarriak bezala azter daitezke. (Argazkia: Pixelkult – Pixabay lizentzia. Iturria: pixabay.com)

Aplikazio gehienek funtzionatzeko behar zuten Interneterako sarrera. Aplikazioen laurden batek informazioa pasahitzaz babesteko aukera ematen zuten eta hainbatek informazioa gizarte-sareetan partekatzeko; adibidez, aplikazio batek aukera ematen du Twitterren nahasmendu kardiobaskularrak izateko gene-arriskua txiotzeko. Aplikazio gehienak osasun-ikasleentzat eta osasun-langileentzat zuzenduta bazeuden ere, aplikazioen heren batek publiko orokorra zuen helburu. Aplikazio horiek Apple Store eta Google Play zerbitzuetan zuten ebaluaziori dagokiola, batez beste, lau izarreko balorazioa zuten, baina aplikazioen heren batek ez zuen ebaluaziorik. Azkenik, aplikazio horien salneurria 2,18$ da batez beste, baina aplikazioen hiru laurden dohainik dira eta ordainpekoen salneurriaren heina 2,99$ eta 50$ artekoa da.

Aplikazio horien kalitatea aztertzeko, MARS (Mobile App Rating Scale, aplikazio mugikorren ebaluazio-eskala) irizpidea erabili zen. Irizpide hori garatu zen Queensland University of Technology-n osasun-aplikazioen kalitatea neurtzeko. Irizpide horien arabera aztertu ziren aplikazioen lau alderdi:

- konpromisoa, hau da, ea aplikazioa interesgarria, interaktiboa edota egokia den,

- funtzionaltasuna, hau da, aplikazioa erabiltzeko edo nabigatzeko erraza ote den,

- estetika, hau da, diseinua, erabilitako grafikoak eta erakargarritasuna,

- eta informazioa, hau da, eskainitako informazioaren zuzentasuna, sinesgarritasuna eta kalitatea.

Alderdi horiek erabilita kalkulatu zen gene-aplikazio bakoitzaren osoko kalifikazioa. Alderdi guztiek eta osoko kalifikazioak zero eta bost arteko balioak izan zituzten. Bi ikertzaileek aplikazio bakoitza aztertu eta baloratu zuten, eta, desadostasunak egotekotan, kontsentsu batera heldu ziren.

MARS irizpidearen arabera, hauek izan ziren balorazio handiena izan zuten gene-aplikazioak: My Genetics Compass (4,79), Prader Willi World (4,78), Invitae Family History Tool (4,75), Power of Minus Ten – Cells and Genetics (4,64), Gene Tutor (4,63) eta DNA Play (4,63); balorazio kaxkarrena aldiz, hauek izan zuten: Genetic Disorder (2,42), All about Genes and Genetics (2,73), Genetics (2,73), GenCode (2,85), AP Biology Hardy-Weinberg Spreadsheet Tutorial (2,86) eta Genome Genius (2,88).

3. irudia: Gene-informazioa eskura dugu eta edonon kontsulta dezakegu. (Argazkia: Peggy und Marco Lachmann-Anke – Pixabay lizentzia. Iturria: pixabay.com)

Egileek aditzera ematen dute bere lanak hainbat muga dituela:

- Aplikazioak etengabe eguneratzen direnez, zaharkituta gelditzen da aplikazio batzuen balorazioa.

- Bakarrik ingelesez dauden aplikazioak aztertu dira.

- Ez dira aztertu beste sistema eragile batzuetako aplikazioak.

- MARS irizpideetan ez dago erreferentzia bibliografikoari buruzko atalik.

Edonola ere, egileek gene-aplikazioei buruz egiten dituzten gogoetak baliagarriak izan daitezke. Lan honen egileek, kontuan hartu dute fidagarriak diren erakundeek aplikazioen laurden bat bakarrik garatu dituztela, eta erabiltzaileek baloratu gabe utzi dutela aplikazioen heren bat. Ondorioz, uste dute gene-aplikazioak jaisterako orduan tentuz ibili behar dela, bai osasun esparruko langileak, bai eta oro har hiritar guztiak ere. Egileek ere azpimarratzen dute bizimodua aldatzeko gomendioen kasuan, ez daudela argi gomendio horien zuzentasuna eta oinarria. Hortaz, haien ustez hobe da emaitza horiek profesional batekin partekatzea, gomendioak balioztatzeko eta gene-aholkularitza jasotzeko. Azkenik, egileek bere ardura azaltzen dute aplikazioek informazio atalak duten balorazio urria dela eta. Izan ere, MARS irizpideetan aztertzen diren atalen artean berak hartu zuen balorazio txikiena. Egile hauen iritziz, beharbada aplikazioak ez dira behar bezala aztertu, eta ematen duten informazioa ez da zientzia-aldizkarietan argitaratu edota informazio-iturria ez da guztiz fidagarria. Hori dela eta, bi proposamen egin dituzte: batetik, osasun-langileei gomendatzen diete aplikazio hauek erabili baino lehen sakon aztertzea; bestetik, erakundeei eskatzen diete mota honetako aplikazioak egiaztatzeko erregulazio eta arauak garatzea. Oro har, egile hauen ustez, gene-aplikazioak asko hobetu behar dira bere funtzioa behar bezala betetzeko.

Laburbilduz, zure telefono adimenduan aplikazioak jaisteko zerbitzua erabiltzen zaudela, gene-aplikazioekin topo egiten baduzu, tentuz ibili: oraindik gene-aplikazioak ez dira izan beharko luketen bezain egokiak.

Erreferentzia bibliografikoa:

Talwar et al. (2019). Characteristics and quality of genetics and genomics mobile apps: a systematic review. European Journal of Human Genetics, 27, 833-840. DOI: https://doi.org/10.1038/s41431-019-0360-2

—————————————————–

Egileaz: Koldo Garcia (@koldotxu) Biodonostia OIIko ikertzailea da. Biologian lizentziatua eta genetikan doktorea da eta Edonola gunean genetika eta genomika jorratzen ditu.

—————————————————–

The post Gene-aplikazioak, fidagarriak al dira? appeared first on Zientzia Kaiera.

Sumas y sucesiones alícuotas

Elige un número entero positivo n. Encuentra los números positivos que lo dividen (es decir, el resto de la división es cero). Súmalos y resta a la cantidad obtenida el entero de partida n. A esa cantidad, s(n), se le llama suma alícuota de n. Por ejemplo, n=10, es divisible por 1, 2, 5 y 10. Así que s(10)=8.

Imagen: Pixabay

Imagen: Pixabay

Esta suma sirve para caracterizar ciertas clases notables de números. Por ejemplo,

-

1 es el único número cuya suma alícuota es 0.

-

Un número n es primo si y solo si s(n)=1.

-

Un número n es perfecto si coincide con su suma alícuota, es decir, s(n)=n. Por ejemplo, 6 es un número perfecto (sus divisores son 1, 2, 3 y 6).

-

Un número n es deficiente si es mayor que su suma alícuota, es decir, s(n)<n. El 1 es el primer número deficiente. Y, obviamente, todos los números primos son también deficientes.

-

Un número n es abundante si es menor que su suma alícuota, es decir, s(n)>n. El primer número abundante es el 12 ya que s(12)=16. Los números abundantes son los que no son ni perfectos ni deficientes.

-

Un número n es quasiperfecto si s(n)=n+1. Aun no se ha encontrado ninguno de estos números…

-

Un número n es casi perfecto si s(n)=n-1. Los únicos números casi perfectos conocidos (de momento) son las potencias de 2.

-

Un número n se llama intocable si no existe ningún entero m de modo que s(m)=n. Abu Mansur al-Baghdadi demostró que 2 y 5 son intocables. Paul Erdős demostró que existen infinitos números intocables. Y aún se desconoce si 5 es el único número intocable impar.

¿Y qué sucede si se calcula la suma alícuota manera iterada? Es decir, ¿qué se obtiene al computar s(n), s2(n), s3(n),… y así sucesivamente? A {s(n), s2(n), s3(n),…} se le llama sucesión alícuota de n.

Por ejemplo, la sucesión alícuota de 10 es {10, 8, 7, 1} ya que:

- 10 es divisible por 1, 2, 5 y 10, con lo que s(10)=8.

- 8 es divisible por 1, 2, 4 y 8, con lo que s(8)=s2(10)=7.

- 7 es divisible por 1 y 7, con lo que s(7)=s3(10)=1.

- 1 es divisible solo por 1, con lo que a partir de este punto ya no puede repetirse el proceso.

Solo existen cuatro posibilidades para la sucesión alícuota de un número entero (a priori, porque se desconoce si existen ejemplos de todas ellas):

-

que sea finita y termine en 1 (en este caso, el anteúltimo número de la sucesión es un primo). Un ejemplo es n=10;

-

que sea finita y termine en un número perfecto. Un ejemplo es n=6, para el que sk(6)=6 para todo entero positivo k;

-

que sea finita y termine en un par de números amigos (como 220 y 284) o en un ciclo (como el caso de los números sociables);

- que sea infinita.

Para n=276 no se sabe si su sucesión alícuota es finita o infinita. De momento se ha calculado hasta el término 469 de la sucesión:

s469(276)=149 384 846 598 254 844 243 905 695 992 651 412 919 855 640.

¿Volverá a descender esa cantidad para algún sk(276) con k mayor que 469? Se desconoce en este momento. Pero podría suceder porque, por ejemplo, para n=138, existe un k en el que se alcanza un “pico”, sk(138)= 179 931 895 322, y la sucesión empieza a descender a partir de ese momento hasta llegar a un 1.

Aunque esto parece un mero juego, existen muchas conjeturas alrededor de sumas y sucesiones alícuotas que mantienen a muchas personas ocupadas y ¡haciendo matemáticas serias!

Referencias

- Aliquot sequences, Futility Closet, 12 junio 2019

- Jean Luc Garambois, Aliquot sequences

- Wolfgang.Creyaufmueller, Aliquot sequences,

- Juan Luis Varona, Aliquot sequences

- Aliquot sequences, OEIS

-

Richard K. Guy and J. L. Selfridge, What Drives an Aliquot Sequence ?, Maths of Computation 29 (1975) 101-110

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad.

El artículo Sumas y sucesiones alícuotas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Construye tu propia calculadora de sumas y restas

- La magia de los números (el teorema de Moessner)

- La magia del teorema de Zeckendorf

Adimen artifizialak kolaboratzen ikasi du; momentuz, jokoetan

1. irudia: Orain arte xake eta go jokoetan garaile atera da adimen artifiziala, baina oraingoan elkarlanaren beharra duen bideo-joko partida batean eskuratu du garaipena. (Argazkia: Sean Do / Unsplash)

Bigarren partidaren 37. mugimenduan, ordenagailuak zentzurik gabeko mugimendua egin du. Komentaristak zur eta lur geratu dira. “Hori oso arraroa da”, esan du batek. Barre bakar batzuk ere entzun dira aretoan. “Hau akats bat da”, besteak. Go partidan ordenagailuaren aurkaria den Lee Sedol aretotik atera da, eta itzuli denean, jarri duen aurpegia ere ikustekoa da. AlphaGo programak aukeratu du bosgarren lerroan fitxa bat jartzea, baina milaka urtetan zehar gizateriak bildutako esperientziak dio horrek ez duela zentzurik, hasierako mugimenduetan bederen. Hirugarren lerroan, bai; laugarrenean, ere. Hirugarrenak epe motzera “lurraldea” eskuratzeko aukerak biderkatzen ditu; eta laugarrenak, berriz, erdialdearen gaineko eragina izateko estrategian laguntzen du. Hori diote, bederen, go jokoan aditu direnek.

2016ko martxoan izan zen Google AlphaGo eta orduko munduko txapeldun Lee Sedol hegokorearraren aurkako partida hori. Garaile atera zen adimen artifiziala, eta, hein handi batean, adituen buruan sartzen ez zen mugimendu horri esker izan zen garaipena. Iraultza txikia egon zen adimen artifizialaren munduan, eta bereziki, go zaletuen artean.

Makina gizakiaren aurka aritzea ez zen kontu berria, xake-jokoan ordenagailuek aspaldi gainditu zituztelako gizakiak. Baina Go jokoa oso bestelakoa da. Kasu honetan, ezinezkoa da “indar konputazional” hutsa erabiltzea aukeran dauden mugimendurik hoberenak aurreikusteko. Go jokoan aukeran dauden posizioak izugarri handiak direlako. Horregatik, AlphaGo sistemaren arrakastaz hitz egitean, horren sortzaileek “intuizioa” edota “kreatibitatea” bezalako hitzak erabili dituzte. Horrelako planteamenduek, noski, eztabaida asko eragin dute mundu akademikoan, kontzeptu horiek, momentuz, gizakiei mugatuta daudelako, eta gizakien artean ere horiek zer diren edo horiek kuantifikatzea ez delako batere erraza.

Eztabaida hori bere horretan dagoela, go jokoan trebatutako adimen artifiziala garatu duen DeepMind enpresako ikertzaileek beste kontzeptu bat atera dute plazara: “kolaborazioa”. Science aldizkarian aurkeztu duten proposamenaren arabera kolaborazioan oinarritzen den bideo-joko batean ere gizakiei aurrea hartu die adimen artifizialak.

Elkarlanaren beharraQuake III Arena Capture the Flag jokoan trebatu da ordenagailua, “harrapa ezazu bandera” motako jokoa, hain zuzen. Hiru dimentsioko bideo-jokoa da. Erabili duten joko nagusiaren aldaeran, bi talde bata bestearen kontra aritu behar dira arerioaren base batean banderak eskuratzeko eta haien basea babesteko. Dena dela, helburua lortzeko bi talde horiek elkarlana behar dute. Ikertzaileen esanetan, adimen artifizialak maila altuko partidak egin ditu, gizakiak egiten dituen partiden parekoak, baina harago joan da kontua: gizakiekin batera egindako partidetan garaile atera dira makinak. 40 jokalari trebatuen aurkako partidetan, algoritmoak partiden %21 baino ez du galdu, kontuan izanda, gainera, ikertzaileek erabakiak hartzeko algoritmoaren abiadura moteldu zutela, gizakien erritmora eta erreflexuetara egokitu aldera. Bai gizakiekin zein beste algoritmoekin ondo moldatu da adimen artifiziala, partida horietan jokalariak modu aleatorioan banandu direlako, makina edo gizaki ziren kontuan hartu gabe.

2. irudia: Quake III Arena Capture the Flag izeneko jokoan trebatu dute adimen artifiziala, eta ederki moldatu dela ikusi dute, zerotik hasita. (Irudia: Deep Mind)

Ikerketaren egileen arabera, emaitzek adierazten dute adimen artifiziala gai dela kooperazio-estrategia garatuak abiatzeko. Gizakiek garatu ohi dituzten estrategia berdinak garatu ditu algoritmoak. Talde lana egin beharra dago jokoan aurrera egiteko, eta noiz eraso eta noiz babestu ondo jakin behar da ere. Adibidez, arerioaren basetik gertu itxarotea, bandera berriak ateratzeko zain edota norberaren basean geratzea, hura defendatzeko.

For The Win izena eman diote erabilitako algoritmoari, eta ausaz sortutako milaka partidatan egin du ikasketa: bere buruaren kontra 450.000 partidetan jokatuz trebatu da algoritmoa. Orotara, adimen artifizialean oinarritutako 30 agente sortu dituzte, haien artean lankidetzan edota lehian aritzeko.

Aurreko saiakeretan adimen artifizialari jokoaren arauak edota hainbat argibide eman dizkiete, baina hau ez da izan oraingoan egin dutena. Aitzitik, adimen artifizialaren esku utzi dute pantailan gertatzen denaren inguruan ikasketa bere kabuz egitea, egindako esku-hartze bakoitzaren ondoren lortutako puntuazioaren arabera. Zentzu horretan, psikologia konduktistaren alorrean izaten den irakaspen prozesu berdina izan da: zerbait ondo egitean sari bat irabazten da, eta egoera horrek egindakoa errepikatzeko aukerak biderkatzen ditu, saio eta hutsegite bidez. Ikasketa automatikoaren alorrean, errefortzu bidezko ikasketa sakona deitzen diote ikaskuntza mota honi.

DeepMind enpresaren blogean ere azaldu dute, luze eta zabal, joko horretan makinak aurrera egin dezan erabili duten estrategia. Esanguratsua da blogean egindako sarrerari eman dioten titulua: “Agente kooperatibo konplexuen gorakada”. Bertan azaldu dute testuingurua. Agente anitzen ikasketan oinarritzen da adimen kolektiboa: bakoitzak bere kabuz ikasi arren, hainbat lagunen artean elkarlanean aritzeko gaitasuna dute gizakiek, eta orain makinak gaitasun horretan trebatzen saiatu dira ikertzaileak. Makinak trebatu baino, bidea eman diete haien kabuz trebatu daitezen. “Gure agenteei jarri diegun erronka izan da ikas dezaten zuzenean pixel hutsetatik ekintzak sortzen”, azaldu dute.