Igandean soilik hartzen du arnasa

“Oso bitxia dirudien arren, horixe egiten du baleak; izan ere, urpean dagoenean, ordubete edo gehiagoko tarteak igarotzen ditu sistematikoki arnasarik hartu gabe, eta aire partikularik xurgatu gabe, ez baitu zakatzik”. (Moby Dick, LXXXV. kapitulua).

Ahab kapitainak balea zuri handiarekin zuen obsesioaren istorioa epopeia tragiko bat da; hain zuzen ere, baleak kapitaina hiltzea, Pequod ontzia hondoratzea eta tripulazioa galtzea (Ismael izan ezik) eragin zuen, azkenean. Baina XIX. mendeko baleazaleen bizitzaren kronika bat ere bada, bai eta, harritu dezakeen arren, historia naturalari buruzko tratatu bat ere. Halako aniztasun tematikoa obra bakar batean biltzen duelako izango da, agian, Herman Melvillen eleberri hori ezagutzen den hiztegi dentsitate handieneko testua. Beste ezein testutan ez dago hainbeste hitz ezberdin, hitzen guztizkoarekin alderatuta. Moby Dick eleberriak informazio ugari ematen du eta, hein handi batean, biologikoki zuzena da, testu honen goiburuan jaso duguna, esaterako.

Irudia: Kaxaloteek beren denboraren erdia sakonerako murgilketak egiten igarotzen dute. (Argazkia: nesslinger-it – Pixabay lizentziapean. Iturria: pixabay.com)

Irudia: Kaxaloteek beren denboraren erdia sakonerako murgilketak egiten igarotzen dute. (Argazkia: nesslinger-it – Pixabay lizentziapean. Iturria: pixabay.com)Kaxaloteak, batez beste, 400 metroko sakoneraraino murgiltzen dira, eta murgilketok 40 minutu inguru irauten dute. Baina 3.000 metroraino irits daitezke, baita uretan ia bi ordu egon ere. Horri esker, txipiroi erraldoiak ere ehizatzen dituzte. Harrapari bikainak dira. XIX. mendean eta XX. mendearen zati handi batean, nabarmen txikitu zen haien kopurua, ehizaren ondorioz; nolanahi ere, gaur egun, urtean ehun mila tona arrain inguru jaten dituzte, hots, gizakiok arrantzatzen duguna bezain beste.

Ezaugarri oso bereziak izan behar dira halako murgilketak egiteko; egiaz, beste animalia batzuek ere badituzte ezaugarriok, baina gutxiago garatuta, esaterako, murgilketa erreflexua. Murgiltzen garenean, bihotzak motelago egiten ditu taupadak eta, hala, oxigeno gutxiago kontsumitzen du. Era berean, zirkulazio periferikoa mugatu edo gelditu egiten da, eta odola, nagusiki, entzefalora, biriketara eta bihotzera bideratzen da; egoera horretan arteria presioa ez igotzeko, taupaden maiztasuna txikiagotzen da eta, itsas ugaztunen kasuan, aorta zabaltzen da, konpentsazio ganbera gisa funtzionatzeko. Gainera, barea uzkurtu egiten da eta barnean oxigenoz beteta dituen globulu gorri ugariak isurtzen ditu zirkulazio sisteman.

Beste ugaztun batzuek ez bezala, zetazeoek ur oso sakonetan igeri egiteko bereziki egokituta dauden ezaugarriak dituzte. Murgildu aurretik, zenbait aldiz hartzen dute arnasa eta, jarraian, biriketako aire guztia botatzen dute. Hala, itsas azalera itzuli eta despresurizatzean odolean nitrogeno burbuilak sortzeko arriskua murrizten dute. Alabaina, “oxigeno gordailu” batzuk dituzte. Aipatu ditugu bareak isurtzen dituen globulu gorri gehigarriak. Halaber, gainerako ugaztunek baino odol gehiago daukate, eta odol horrek oso hematokrito maila –globulu gorrien kontzentrazioa– handia dauka. Guk baino hamar aldiz mioglobina kontzentrazio handiagoa dute; mioglobina hemoglobinaren antzeko proteina bat da, eta giharretako zeluletan egoten da. Gauza bera esan daiteke zitoglobinaz (hainbat ehunetan) eta neuroglobinaz (nerbio ehunean).

Kaxaloteek beren denboraren erdia sakonerako murgilketak egiten igarotzen dute, laurden bat sakonera txikiko murgilketak egiten eta beste laurdena, ur azala baino pixka bat beherago edo ur azalaren gainean igerian. Moby Dick kaxalote izugarri handi bat zen; beraz, seguruenik, Melvillek esan bezala, ordubete baino luzeago egoten zen murgilduta eta, are esanguratsuagoa dena, metaforikoki egia da egileak berak LXXXV. kapituluan idatzi zuena: “Kaxaloteak denboraren zazpiren batean soilik hartzen du arnasa, hots, bere denboraren igandean”.

Egileaz:Juan Ignacio Pérez Iglesias (@JIPerezIglesias) UPV/EHUko Fisiologiako katedraduna da eta Kultura Zientifikoko Katedraren arduraduna.

The post Igandean soilik hartzen du arnasa appeared first on Zientzia Kaiera.

Familiares, amigos, amigas y personas conocidas

Foto: StockSnap / Pixabay

Foto: StockSnap / PixabayEn promedio, dedicamos una quinta parte de nuestro tiempo de vigilia a relacionarnos con los demás. Pasamos alrededor de tres horas y media al día con otras personas en contextos sociales. Aunque ese tiempo puede parecernos mucho, lo cierto es que no lo es tanto, máxime si tenemos en cuenta con cuántas personas nos relacionamos habitualmente.

Hace ya unos cuantos años, Robin Dunbar propuso que el número aproximado de personas con el que nos relacionamos de forma habitual es de ciento cincuenta (el llamado número de Dunbar). En esa cifra se incluyen las personas con las que nos relacionamos en casa, el trabajo o la calle, y también aquellas con las que interactuamos en las redes sociales de internet.

Ahora bien, no nos relacionamos con todas ellas del mismo modo. Hay diferentes niveles de interacción. Las relaciones pueden, de hecho, visualizarse en una estructura de esferas concéntricas. En la más interna se encuentra la familia o, dependiendo de los casos, el núcleo de apoyo, el puñado de personas que ayudan en los momentos difíciles. Ese grupito lo forman alrededor de cinco personas. No obstante, quienes tienen una familia grande tienden a tener menos amistades cercanas y ocurre lo contrario con quienes no tienen apenas familiares. Otras diez personas, en promedio, son las amistades más cercanas. Treinta y cinco personas más son las que consideramos amigos o amigas. Y las cien que quedan hasta los ciento cincuenta, son las conocidas con las que tenemos trato frecuente.

Si hacemos el cálculo simple de dividir las tres horas y media entre las ciento cincuenta personas con las que nos relacionamos, obtenemos, en promedio, cerca de minuto y medio con cada una de ellas. Pero ese dato, en realidad, no dice gran cosa. El 40% del tiempo que dedicamos a relacionarnos con los demás, lo empleamos con el círculo más próximo. Eso significa que a cada una de esas personas le dedicamos unos diecisiete minutos al día. Igualmente, al grupo de buenos amigos le dedicamos el 20% del tiempo o, lo que es lo mismo, algo más de cuatro minutos diarios a cada uno. Por último, a cada una de las personas de las dos últimas esferas le dedicamos algo más de medio minuto diario.

A la hora de valorar esos datos, hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, sobre todo en el caso de las personas pertenecientes a la categoría de amigos y conocidos, es muy normal que no se interactúe con ellos todos los días. Pueden pasar semanas, incluso, sin que se mantenga una conversación. Por lo tanto, en las ocasiones en que se mantiene, el tiempo de interacción puede ser bastante más largo. Por otro lado, muchas de esas interacciones no se desarrollan cara a cara, sino a distancia, ya sea por teléfono, mediante mensajería instantánea o a través de redes sociales de internet.

Otro elemento importante es la distancia a la que nos encontramos de todas esas personas. En este aspecto opera la regla de la media hora, el tiempo durante el que estamos dispuestos a desplazarnos para estar con alguna persona de nuestros círculos. Pero, curiosamente, la frecuencia con la que interactuamos a distancia con alguien es mayor cuanto más cerca de nosotros vive.

Por último, las relaciones cambian a lo largo de la vida: las personas entran o salen de esas esferas. Cuanto mayor sea la frecuencia con la que nos relacionamos con alguien, más probable es que la relación se prolongue. Por eso, si queremos que una relación se mantenga, conviene que la cultivemos. No sobrevive sin atención.

Fuente: Robin Dunbar (2021): Friendship-ology. New Scientist 249 (3324): 36-40.

Para saber más:

Nos relacionamos con ciento cincuenta personas

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo Familiares, amigos, amigas y personas conocidas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Ezjakintasunaren kartografia #405

Esne Bidearen inguruan dauden galaxia nanoak agian ez dira sateliteak. Are the dwarf galaxies around the Milky Way actual satellites? Tomás Ruiz-Lararena.

Shakespeare bezala hitz egiten badu eta Shakespeare bezala idazten badu, Shakespeare izango da. Adimen artifizialen inguruan We taught an AI to impersonate Shakespeare and Oscar Wilde – here’s what it revealed about sentience, Alex Connock eta Andrew Stephen.

Neurketa elektroniko oso zehatzak tenperatura kriogenikoetan egiteko, tenperatura horietan agertzen diren efektuak, supereroaletasuna eta tunel efektua, kasu, aprobetxatzea da onena. DIPC ren A superconducting tunnel diode

Mapping Ignorance bloga lanean diharduten ikertzaileek eta hainbat arlotako profesionalek lantzen dute. Zientziaren edozein arlotako ikerketen azken emaitzen berri ematen duen gunea da. UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren eta Nazioarteko Bikaintasun Campusaren ekimena da eta bertan parte hartu nahi izanez gero, idatzi iezaguzu.

The post Ezjakintasunaren kartografia #405 appeared first on Zientzia Kaiera.

Asteon zientzia begi-bistan #399

Asteon zientzia begi-bistan igandeetako gehigarria da. Astean zehar sarean zientzia euskaraz jorratu duten artikuluak biltzen ditugu. Begi-bistan duguna jaso eta laburbiltzea da gure helburua.

Normalean baino goizago jo du muturreko beroaldi batek Euskal Herria. Zientzialariek aipatu dute egunotako beroaldiaren atzean klima aldaketa dagoela. Munduaren batez besteko tenperatura 1,1 gradu igo da bakarrik industria aurreko garaiarekin alderatuta. Honen ondorioz, muturreko eguraldi fenomenoak mundu osoan ari dira gertatzen. Indiak martxotik jasan duen beroaldi itzelak ondorio latzak izan ditu gari uztan, lehortea gogor jotzen ari da Afrikako adarreko herrialdeetan, eta aspaldiko sikaterik latzenak bizi dituzte Kalifornian eta Europa hegoaldean, besteak beste. Berrian irakur daiteke: Beroaldiei aurre egiten hasi.

Hari beretik, ikertzaile talde batek azken hamarkadetan izandako muturreko beroaldiak identifikatu ditu. Goreneko tenperaturei begiratu beharrean alabaina, batez besteko tenperaturekiko dagoen desbideraketa aintzat hartu dute. Hau da, egunaren tenperatura aintzat hartu dute, eta ikusi dute horiek zenbatetan desbideratu diren erregio jakin batean izan ziren batez besteko tenperaturekiko. Honela, ikusi dute lehen itxura batean hain esanguratsuak ez diren errekorrak ere kezkagarriak izan daitezkeela. Gainera, espero zitekeen moduan, ikusi dute olatu hauek handiagoak izango direla planetako tenperatuek gorago jo ahala. Azalpen guztiak Zientzia Kaieran.

Science aldizkarian argitaratu duten azterketa batean ondorioztatu denez, gaur egun klima-aldaketaren aurka hartzen ari diren neurriak ez dira nahikoa izango 2015eko Parisko hitzarmenean jarritako helburua betetzeko. Alegia, berotze globala 1,5 °C-ra mugatzeko. Azterketa horren arabera, egungo isurketen joerak iradokitzen du 1,5 ºC-ko muga 10 urte baino lehen gaindituko dugula. Gainera, lanak agerian uzten du Parisko hitzarmenaren helburua lortzeko oztopo nagusia sistema politiko eta teknologikoen inertzia dela, eta politikarien eta enpresen lidergoa ezinbestekoa dela egoera hobetzeko. Datuak Elhuyar aldizkarian.

BiologiaCabo Verdeko Fogo eta Santo Antão irletan bizi diren Arabidopsis landareak genetikoki ezberdinak dira haien artean. Ikerketa batek ikusi zuen Fogoko Arabidopsis haziak, lur baldintza normaletan hazten zirenean, hostoek kolore berdea galtzen zutela, jatorrizko ingurunean ikusten ez den gertaera. Uste dute nutriente mineralen eskasiaren ondorioz gerta daitekeela kolorearen galtzea. Izan ere, manganesoaren eskuragarritasuna oso baxua da Fogoko lurretan eta, emaitzak ikusita, Fogoko Arabidopsis landareak egoera horretara moldatu direla dirudi, modu oso eraginkorrean garraiatzen baitute manganesoa hostoetara. Azalpen guztiak Zientzia Kaieran: Lur elkorrera moldatu ziren landareak.

Eltxo arrunta (Culex pipiens) gure udaberriko eta udako bizilagunak izan ohi da. Ziztadekin lotu ohi dira eltxoak, baina ez dute eltxo guztiek ziztatzen. 3.500 eltxo espezie baino gehiago daude, eta horietatik 200 batek ziztatzen dute. Eta, ziztatzen duten espezieen artean, ez dute eltxo guztiek ziztatzen: emeek soilik ziztatzen dute, odoletako proteinak behar baitituzte arrautzak jartzeko. Eltxoen beste berezitasun bat zera da, arrautza erruteko baldintzak ez badira egokiak, arrautzak iraun egiten du beldarra garatzeko baldintza hobeak sortu arte. Honi diapausa deitzen zaio. Azalpen guztiak Berrian: Burrunba bat gauaren ilunean.

EHUko eta Aranzadiko ikertzaileek egindako azterketa batek agerian jarri du Euskal Herriko nerabeek biodibertsitatearen ezagutza mugatua dutela, batez ere bertoko animalia eta landareei dagokionez. 12-13 urteko 1.000 gazteri ezagutzen dituzten animalia eta landareak zerrendatzeko eskatu zaie ikerketan, eta % 7,4k bakarrik izan du hamar landare izendatzeko gaitasuna. Animaliak izendatzeko gaitasun handiagoa azaldu den arren, bertoko espezieekiko ezagutza txikia dutela geratu da agerian. Datuak Elhuyar aldizkarian: Bertoko espezieekiko itsutasuna, euskal gizartearen arazo.

OsasunaNature aldizkarian argitaratutako artikulu baten arabera, SARS-CoV-2aren infekzio kronikoak aldaera arriskutsuak sortzea errazten du. Zenbait pertsonatan, SARS-CoV-2aren infekzioa asko luzatzen da eta ikertzaileek frogatu dute birusa aldatzen zihoala. Infekzio kronikoetan, mutazio desberdinak dituzten bertsioek elkarren aurka lehiatzeko denbora dute eta, beraz, denbora dago ezaugarri jakin bat duen aldaera besteari gain hartzeko. Horrenbestez, infekzio kronikoetan gertatzen diren mutazioak ikertzea lagungarria izan daitekeela uste dute, zer aldaera arriskutsu sortuko diren aurreikusteko. Datuak Elhuyar aldizkarian.

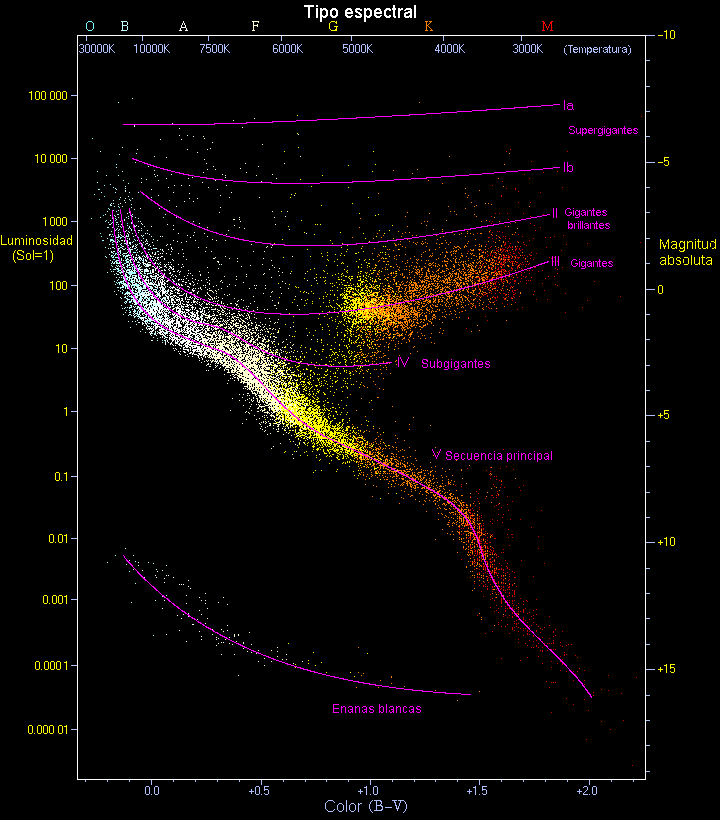

AstronomiaIzar bat bere bizi zikloaren zein unetan dagoen jakin dezakegu, bere erregaia zein den ezagututa. Izarrek haien barnean hainbat atomo fusionatzen dituzte eta soberako energia erradiazio moduan askatzen dute. Izarrek sekuentzia nagusian igarotzen dute bizitzaren zatirik handiena, hau da, nukleoko hidrogenoa erretzen. Alabaina, nukleoko hidrogeno iturriak agortzen direnean, izarrak zahartzarora iristen dira eta, duten masaren arabera, heriotza bat edo beste izango dute. Masa txikia edo ertaina duten izarrak erraldoi gorri bilakatzen dira, eta izar handiak, berriz, supererraldoi gorriak bihurtuko dira. Azalpenak Zientzia Kaieran: Izar baten bizitza eta heriotza.

TeknologiaAste honetan Zientzia Kaieran, Enara Zarrebeitiari egin diote elkarrizketa Zientzialari atalean. Zarrebeitia TECHNOLOGY FOR Bussiness, Society and Sustainability ikerketa-taldeko ikertzailea da, eta adimen lehiakorrari buruz hitz egin du. Adimen lehiakorra enpresa baten abantaila lehiakorra hobetzeko datuez eta hauek ematen duten informazioaz baliatzean datza. Behin informazio guztia barneratuta, erabaki estrategiko bat gauzatzen du. Gaur egun, edonon aurki ditzakegu era guztietako datuak, eta honek potentzial handia duela dio.

Googleren Lamda robotak kontzientzia propioa duela esan du enpresako ingeniari batek. Elkarrizketak sortzeko robota da Lamda, Blake Lemoine ingeniariarekin izandako elkarrizketa batean robotak bere sentipenez hitz egin zion Lemoineri (poza, maitasuna, tristura, depresioa, haserrea) eta baita heriotzari dion beldurraz ere. The Washington Post egunkarian kontatu zuen hau Lemoinek, baina munduko aditu gehienek baztertu egin dute kontzientzia izateko aukera. Hala ere, emaitzak izugarriak dira, eta robotak hizkuntza erabiltzeko gaitasun izugarria eta koherentzia maila handia erakutsi ditu.

Jon Otegui Arruti (Tolosa, 1993) ingeniaritzan doktorea da. 2016 eta 2020 urteen artean CAF eta DeustoTechen garatu zuen tesia, trenen lokalizazio segurua ahalbidetzeko sistema baten diseinu eta garapenean. Azaldu duenez, gaur egungo teknologiek muga handiak dituzte tren baten kokapen zehatza segurtasun osoz jakiteko. Orokorrean, 3 muga nagusi identifika daitezke: emaitzaren zehaztasuna, egungo sistemaren kostu altua eta segurtasun mailaren eskakizunen areagotzea. Sistema inertzialak mapekin eta satelite bidezko sistemekin ere harremandu zituen tesian. Honi buruz gehiago jakiteko, Unibertsitatea.net webgunean dago elkarrizketa osoa eskuragarri: Jon Otegi: “Sistema inertzialak eta satelite bidezko sistemak fusionatzea izan da tesiaren ekarpen nagusia”

Fabrikazio-gehigarria geruzaz geruza piezak eratzean oinarritzen den produkzio kontzeptu berria da eta fabrikazio-teknika tradizionalek inposatutako diseinu mugak gainditzea ahalbidetzen dute. Hari elikatzedun deposizioaren barnean arku eta hari bidezko fabrikazio gehigarriak (ingelesez, Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM)) zehazki, konplexutasun ertain eta baxuko tamaina handiko geometrien fabrikazioa ahalbideratzen du, eta soldagarria den edozein materialetan fabrika daitezke piezak. Gainera, erabilitako material kantitatea murrizten du. Hiru WAAM prozesu motei buruz gehiago jakiteko Zientzia Kaieran dago eskuragarri artikulu osoa.

JasangarritasunaGarapen Jasangarrirako Helburuak (GJH) Nazio Batuen Erakundeak argitaratutako 17 helburu dira, eta Agenda 2030 osatzen dute. Alabaina, ikerketa berri batek erakutsi du ez dutela funtsezko aldaketarik eragin ekintzetan, ez legeetan, ezta baliabideak esleitzeari buruzko erabakietan ere. Ikusi dute jasangarritasunari buruzko diskurtsoak aldatu egin direla 2015etik hona, baina politikak eta erakundeak ez direla egokitu, eta ez dela baliabide nahikorik esleitu, helburuak betetzeko. Azalpenak Elhuyar aldizkarian: Garapen Jasangarrirako Helburuak politikan: diskurtsoetan bale, ekintzetan kale.

Egileaz:Irati Diez Virto Biologian graduatu zen UPV/EHUn eta unibertsitate berean Biodibertsitate, Funtzionamendu eta Ekosistemen Gestioa Masterra egin zuen.

The post Asteon zientzia begi-bistan #399 appeared first on Zientzia Kaiera.

IV Jornada Nacional de Evolución y Neurociencias: Manuel Martín Loeches – Carácter emocional e hipersocial del cerebro

¿Estamos realmente diseñados para conectar con los demás? Si es así, ¿por qué siguen existiendo los psicópatas? ¿Se pueden tratar trastornos delirantes como la paranoia desde el punto de vista de la evolución? O ¿cómo ha cambiado la atracción sexual desde la época de nuestros ‘abuelos’ homínidos hasta ahora?

A estas y otras cuestiones relativas a la evolución del comportamiento humano se trató de dar respuesta durante la IV Jornada Nacional de Evolución y Neurociencias, evento organizado por la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU y la Red de Salud Mental de Bizkaia, que tuvo lugar los días 28 y 29 de abril en el Bizkaia Aretoa – UPV/EHU de Bilbao.

Desde que en 2017 un grupo de psiquiatras de la Red de Salud Mental de Bizkaia organizara la primera edición de esta jornada, la cita se ha convertido en un punto de encuentro para profesionales de distintos ámbitos científicos como la psiquiatría, la psicología, la biología o la filosofía con un interés común: la conducta humana desde una perspectiva evolucionista y su divulgación científica en un formato accesible y ameno para todos los públicos, a la par que riguroso y actualizado.

El cerebro humano es una máquina especializada en desentrañar mentes. Y lo hace casi siempre inconscientemente, de manera rápida y eficaz. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo que los otros. El cerebro humano es hipersocial y emocional mucho más que racional. Nos los cuenta Manuel Martín Loeches, catedrático de psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid y responsable de la Sección de Neurociencia Cognitiva del Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos.

Para saber más:

El gran encéfalo humano es un “encéfalo social”

Nuestro cerebro no piensa (y el de usted, tampoco)

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo IV Jornada Nacional de Evolución y Neurociencias: Manuel Martín Loeches – Carácter emocional e hipersocial del cerebro se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

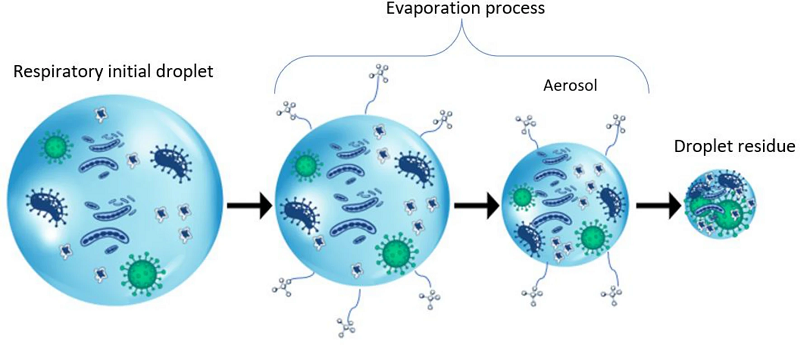

El comportamiento social de una gota de saliva

La capacidad de transmisión de un virus es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en el estudio de enfermedades infecciosas. La gran mayoría de virus se transmiten por vía oral. Cuando una persona tose, habla o estornuda, exhala al ambiente una serie gotas de saliva que contienen el virus y, por tanto, tienen una gran capacidad de contagio. El tiempo que estas gotas van a permanecer en el aire depende de la velocidad de evaporación que, a su vez, depende de diferentes variables. Estas variables, en consecuencia, afectan a la transmisión del virus. Como se suponía, y ahora se confirma, temperatura y humedad son las más relevantes.

“El objetivo de este trabajo es estudiar mediante simulaciones computacionales el comportamiento de una partícula de saliva expuesta a diferentes características ambientales de un entorno social”, señalan Ainara Ugarte Anero y Unai Fernández Gamiz, investigadores del Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos de la UPV/EHU, en la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz.

Para estudiar cómo se comporta la gota de saliva a través del aire, los investigadores crearon una simulación computacional basada en la dinámica de fluidos (CFD-Computational Fluid Dynamics) que examina el estado de una gota de saliva que se mueve por el aire cuando una persona habla, tose o estornuda. “Esta simulación se realizó en un entorno controlado y simplificado, es decir, en lugar de analizar un estornudo general con una serie de partículas, nos centramos en el estudio de una sola partícula en un entorno cerrado. Para ello, lanzamos gotas de entre 0 y 100 micras de una altura de unos 1,6 metros —distancia a la que se encuentra más o menos la boca de un humano— y se consideraron los efectos de la temperatura, la humedad y el tamaño de la gota”, explica Unai Fernández Gamiz.

“Los resultados demuestran que la temperatura ambiente y la humedad relativa son parámetros que afectan significativamente al proceso de evaporación. El tiempo de evaporación tiende a ser mayor cuando la temperatura ambiente es menor. Y las partículas con menor diámetro se evaporarán rápidamente, mientras que a las de mayor diámetro les cuesta más. Algunas partículas grandes, de alrededor de 100 micras, pueden permanecer en el ambiente entre 60-70 segundos y en principio se transportan a una mayor distancia; por lo tanto, por ejemplo, puede que una persona estornude en un ascensor, salga del ascensor y las partículas sigan ahí. De ahí la importancia de la distancia de los dos metros de distancia de seguridad en entornos cerrados en el caso de la COVID-19. Según lo estudiado, parece que esa distancia puede resultar razonable para evitar más contagios en el caso de la Covid-19”, indica la primera autora del trabajo.

A esto hay que sumarle también la humedad. “En un ambiente húmedo la evaporación se produce más lentamente, por lo que el riesgo de contagio es mayor, ya que las partículas permanecen más tiempo en suspensión”, añade Ugarte.

Referencia:Ainara Ugarte Anero, Unai Fernandez Gamiz, Koldo Portal Porras, Ekaitz Zulueta y Oskar Urbina Garcia (2022) Computational characterization of the behavior of a saliva droplet in a social environment Scientific Reports doi: 10.1038/s41598-022-10180-5

Para saber más:Saliva, bacterias y oxitocina: ¿por qué nos gusta tanto besarnos?

Lo que funciona, y lo que no, contra la Covid-19

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo El comportamiento social de una gota de saliva se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Enara Zarrabeitia: “Egungo teknologiarekin edonon sor ditzakegu datuak”

Adimen lehiakorra gero eta maizago entzuten den terminoa da. Adimen lehiakorra enpresa baten abantaila lehiakorra hobetzeko datuez eta hauek ematen duten informazioaz baliatzean datza, behin informazio guztia barneratuta, erabaki estrategiko bat gauzatzeko. Datuak hainbat gunetatik lor daitezke: bezeroak, konpentetzia edo merkatuko beste esparru batzuetatik.

Egun non-nahi aurki ditzakegu era guztietako datuak gizartean gero eta garrantzi gehiago hartzen ari diren faktoreak baitira, batez ere enpresa munduan.

Uneoro sortzen ditugu datuak, mugimenduekin, interakzioekin, eta eguneroko jarduerarekin, esaterako. Datu horiek potentzial handia izan arren, berez ez daukate balio asko, baina balio hori sortu egin daiteke datu-meatzaritzari esker.

Datuek eta hauek ematen duten informazioaren garrantziaz jabetzeko, UPV/EHUko Technology for Business, Society and Sustainability ikerketa-taldeko Enara Zarrabeitia ikertzailearekin bildu gara.“Zientzialari” izeneko atal honen bitartez zientziaren oinarrizko kontzeptuak azaldu nahi ditugu euskal ikertzaileen laguntzarekin.

The post Enara Zarrabeitia: “Egungo teknologiarekin edonon sor ditzakegu datuak” appeared first on Zientzia Kaiera.

Historias (geológicas) de la cripta

Una de las principales características que definen la saga de videojuegos de Silent Hill es su atmósfera. Para crear ese ambiente psicológicamente opresor típico de cualquier survival horror que se precie, aquí nos encontramos perdidos en un pueblo cubierto por una espesa niebla que te impide discernir si lo que tienes a escasos metros de distancia es un poste de teléfonos o un ser horrendo que no pretende darte un abrazo, precisamente. Cuando Silent Hill se llevó a la gran pantalla en 2006, el equipo técnico que desarrolló el film cambió ligeramente la historia original, haciendo que la protagonista se perdiera por un pueblo fantasma sobre el que cae, de manera constante, una fina lluvia de ceniza que lo envuelve todo con un manto grisáceo. Y le dan una explicación basada en hechos reales que, aunque no os lo creáis, tiene una base geológica, como no podía ser de otra manera.

Detalle de la carretera de entrada a la localidad de Centralia, Pensilvania, donde se observan diversas fracturas a través de las que surge el humo producido por la combustión del carbón subterráneo. Foto: JohnDS / Wikimedia Commons.

Detalle de la carretera de entrada a la localidad de Centralia, Pensilvania, donde se observan diversas fracturas a través de las que surge el humo producido por la combustión del carbón subterráneo. Foto: JohnDS / Wikimedia Commons.Para ello debemos viajar a un pueblecito bucólico de Pensilvania, Estados Unidos, llamado Centralia. Nacido a mediados del siglo XIX gracias al descubrimiento de importantes yacimientos de carbón en toda la zona, la industria minera y extractora de este material se convirtió en su principal impulso económico. Pero, a comienzos de la década de los sesenta del siglo pasado, todo se convirtió en una pesadilla, al más puro estilo de las introducciones de los videojuegos de terror. Se produjo un incendio en una de las antiguas minas que alcanzó una de las vetas superficiales de carbón y el fuego se extendió sin control por todas las minas excavadas por debajo de la ciudad. Se abrieron grietas por el pavimento que se tragaban todo lo que pillaban por su camino, los depósitos subterráneos de combustible de la gasolinera alcanzaron temperaturas que presagiaban tremendas explosiones y surgieron gases tóxicos, humo y una lluvia constante de ceniza que empezó a cubrir toda la ciudad. Se intentó sofocar el incendio en múltiples ocasiones, pero todas infructuosas, porque mientras haya carbón bajo la tierra, el fuego permanecerá incontrolable durante décadas, incluso, siglos. A día de hoy, Centralia es un pueblo fantasma en el que apenas permanecen un puñado de habitantes.

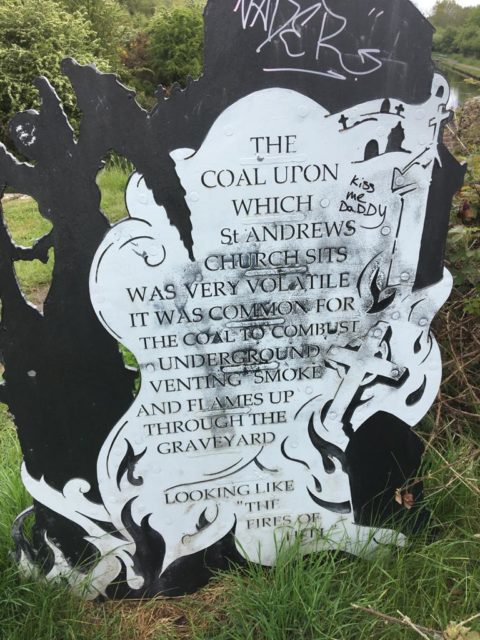

Cartel turístico junto al cementerio de la Iglesia de San Andrew, en Birmingham. El texto dice: El carbón sobre el que se asienta la Iglesia de San Andrew era muy volátil. Era habitual que el carbón entrara en combustión bajo tierra, emitiendo humo y llamas por el cementerio. Parecían “los fuegos del Infierno”. Foto: Marta Pascual.Fuegos fatuos de base geológica

Cartel turístico junto al cementerio de la Iglesia de San Andrew, en Birmingham. El texto dice: El carbón sobre el que se asienta la Iglesia de San Andrew era muy volátil. Era habitual que el carbón entrara en combustión bajo tierra, emitiendo humo y llamas por el cementerio. Parecían “los fuegos del Infierno”. Foto: Marta Pascual.Fuegos fatuos de base geológica

Nos toca ahora cambiar de continente para conocer otra historia muy similar y también bastante tétrica. Para ello, debemos desplazarnos a la ciudad inglesa de Birmingham, la segunda más poblada del Reino Unido y cuna de la Revolución Industrial a mediados del s. XVIII debido a que se asienta en una zona con una abundante acumulación de depósitos de carbón. A las afueras de la ciudad encontramos una pequeña colina en cuya cima construyeron la Iglesia de San Andrew, con un cementerio con las tumbas excavadas en la tierra y las lápidas de piedra. Pues esa colina tiene niveles de carbón muy rico en gases inflamables que afloran casi en superficie, hasta el punto de que la caída de un rayo provoca que se prendan fuego. Y los gases, humo e incluso llamas resultantes de la combustión salen a la superficie… entre las lápidas del cementerio. Obviamente los habitantes de Birmingham de hace un par de siglos debían creer que se encontraban a la entrada del infierno cuando veían esto. Eso, o en la mismísima Racoon City de Resident Evil.

Reconstrucción de una zona pantanosa bordeada por bosques de helechos arborescentes, licopodios, equisetos y coníferas de finales del Carbonífero. Ilustración: Sergey Krasovskiy.

Reconstrucción de una zona pantanosa bordeada por bosques de helechos arborescentes, licopodios, equisetos y coníferas de finales del Carbonífero. Ilustración: Sergey Krasovskiy.Pero la interrelación entre los depósitos de carbón estadounidenses y británicos no se queda en una mera anécdota terrorífica. El carbón es una roca sedimentaria de origen orgánico, formada por restos vegetales continentales acumulados y enterrados en zonas pantanosas o estuarinas y que han sufrido una descomposición en ausencia de oxígeno. Tras el paso de millones de años y debido a la compactación por enterramiento, esta materia orgánica termina por consolidarse, dando lugar a las rocas sedimentarias. Estas rocas, formadas principalmente por carbono, son capaces de generar energía por combustión, por lo que se emplean como combustible fósil desde hace milenios. Los principales depósitos de carbón se han formado a partir de los restos vegetales que poblaron los pantanos y el litoral de nuestro planeta a finales de la Era Paleozoica, en un Periodo geológico ocurrido hace entre unos 359 y 299 millones de años. Y el nombre de ese Periodo fue acuñado por dos geólogos británicos a comienzos del siglo XIX estudiando las rocas que afloraban en su tierra. Como no podía ser de otra manera, lo llamaron Carbonífero, del latín “portador de carbón”. Pues siguiendo con la tradición geológica de subdividirlo todo, en Estados Unidos partieron en dos mitades al Periodo Carbonífero y, a la parte final del mismo (desde hace unos 323 a 299 millones de años), la denominaron Pensilvaniense en honor al estado de Pensilvania por la enorme abundancia de depósitos de carbón de esa zona. Y si aún queréis unir más a las ciudades de Birmingham y Centralia, a finales del Carbonífero Norteamérica y las Islas Británicas formaban parte de una misma masa continental, Laurrusia, a lo largo de la cual se desarrollaron las enormes masas vegetales que circundaban extensos pantanos bajo un clima subtropical y que, millones de años después, dieron lugar a los depósitos de carbón explotados en ambas localidades.

No siempre es fácil verlo, pero la Geología impregna por completo todo nuestro sesgo cultural, independientemente de la época en la que nos encontremos. Así, una curiosidad geológica puede convertirse tanto en una leyenda demoníaca como en inspiración para la ambientación terrorífica de una película basada en un videojuego. Lo más divertido es buscar el origen científico de todo ello.

Para saber más:Una extinción de novela policiaca

Sobre la autora: Blanca María Martínez es doctora en geología, investigadora de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y colaboradora externa del departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU

El artículo Historias (geológicas) de la cripta se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Fabrikazio-gehigarriko WAAM teknologia

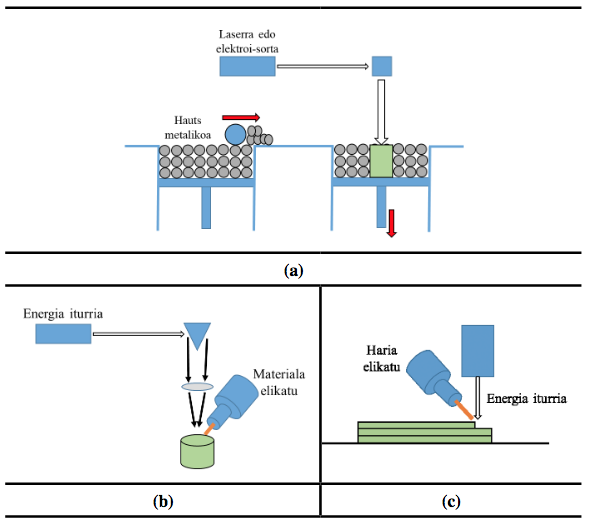

Fabrikazio-gehigarria geruzaz-geruza piezak eratzean oinarritzen den produkzio kontzeptu berria da. Fabrikazio-gehigarriaren barneko teknikek duten izaera dela eta, orain artean fabrikazio-teknika tradizionalek inposatutako diseinu mugak gainditzea ahalbidetzen dute. Material mota anitzetan lan egin dezaketen arren, lan honetan material metalikoetan oinarritutako fabrikazio-gehigarriko teknikak azalduko dira, hala nola, hauts-ohearen fusioa (Power Bed Fusion, PBF) eta energiaren ezartze zuzena (Direct Energy Deposition, DED). Azken teknologia honen barnean bi sistema bereizten dira elikatzen den materialaren formatuaren arabera, hauts elikatzedun deposizioa eta hari elikatzedun deposizioa. Hari elikatzedun deposizioaren barnean arku eta hari bidezko fabrikazio gehigarrian (ingelesez, Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM)) arreta berezia ezarriko da erakusten dituen abantailak direla eta.

Irudia: metaletan oinarritutako fabrikazio-gehigarriko tekniken irudikapen eskematikoa: (a) Hauts-ohearen fusioa (PBF); (b) Hauts-elikatzedun deposizioa (PFS); (c) Hari-elikatzedun deposizioa (WFS). (Iturria: Ekaia aldizkaria)

Irudia: metaletan oinarritutako fabrikazio-gehigarriko tekniken irudikapen eskematikoa: (a) Hauts-ohearen fusioa (PBF); (b) Hauts-elikatzedun deposizioa (PFS); (c) Hari-elikatzedun deposizioa (WFS). (Iturria: Ekaia aldizkaria)WAAMak konplexutasun ertain eta baxuko tamaina handiko geometrien fabrikazioa ahalbideratzen du, lortzen den materialaren ezarpen-tasa altua baita, materialaren arabera 1 eta 10 kg/h artekoa. Gainera, WAAM teknologiaren bidez soldagarria den edozein materialetan fabrika daitezke piezak. Normalean, soldadura konbentzionalerako erabiltzen diren hari metalikoak izaten dira prozesu honetako lehengaiak eta hari hauek material anitzetan aurki daitezke. Bestalde, lehengai gisa hari metalikoak erabiltzeak baditu zenbait onura. Izan ere, kilogramoko materialaren prezioa hari formatuan hauts formatuan baino askoz ere merkeagoa da ingeniaritzako zenbait materialetan eta hautsen gestiorako sistema konplexuen beharra ezabatzen da. Gainera, teknologia konbentzionalen aldean WAAM teknologiak erabilitako material kantitatea murrizten du, soilik behar den lekuan behar den material kantitatea ezartzen baitu.

Bero-iturriaren arabera hiru WAAM prozesu mota bereizten dira: Arku Bidezko Gas Metal Soldadura (Gas Metal Arc Welding, GMAW), Arku Bidezko Gas Tungsteno Soldadura (Gas Tungsten Arc Welding, GTAW) eta Plasma Bidezko Soldadura (Plasma Arc Welding, PAW). GMAW teknologiak elektrodo suntsikorra du, hau da, elikatzen den haria bera da elektrodoa. Beste bi teknologietan, aldiz, elektrodoa iraunkorra da (gehienetan tungstenozkoa), ez da kontsumitzen eta haria independenteki elikatzen da, haria-elikatzeko sistema baten bidez. GMAW teknologiak ezarpen-tasa altuagoak eskaintzen ditu, baina arku elektriko ezegonkorra eta zipriztinak sor ditzake. Hala, lan honetan GMAW teknologian oinarritutako WAAM prozesua aztertzen da eta erabilitako ekipamenduaren zehaztasunak ematen dira. Gainera, aplikazio eremu bakoitzeko teknologia hau erabiltzen duen adibide industrial erreal bat azalduko da. Fabrikazio zuzenean, 5356 aluminio aleazioan topologikoki optimizatutako diseinua duen dorrearen fabrikazioa azalduko da, diseinu originalarekin alderatuta %31ko pisu aurrezkia lortuz. Fabrikazio ez zuzenean, ER70S-6 altzairuan tamaina handiko molde baten fabrikazio aipatuko da. Azkenik, konponketei dagokienez, H13 altzairuzko molde higatu bat WAAM teknologiaren bidez nola konpondu den azalduko da.

Hau guztia kontuan izanda, ondoriozta daiteke WAAM teknologia etorkizun handia izan dezakeen fabrikazio-gehigarriko tekniketako bat dela. Izan ere, teknika honek ezarpen-tasa altuak lortzen ditu ingeniaritzako material metaliko anitzetan eta beraz, tamaina ertain-handiko piezen fabrikaziorako oso egokia da. Gainera, fabrikazio-teknika tradizionalekin alderatuz diseinu mugak zabal daitezke eta erabiltzen den material kantitatea murriztu, material erabilera efizientzia handituz. Hala, artikulu honetan zehaztu diren aplikaziotan ikus daitekeen bezala, WAAM teknologiak hainbat sektore industrialen birmoldaketa suposatuko duela uste da.

Artikuluaren fitxa:- Aldizkaria: Ekaia

- Zenbakia: Ekaia 40

- Artikuluaren izena: Hari metalikoetan eta arku elektrikoan oinarritutako fabrikazio-gehigarriko WAAM teknologiaren oinarriak eta aplikazioak.

- Laburpena: Fabrikazio-gehigarria geruzaz geruza piezak eratzean oinarritzen den produkzio-kontzeptu berria da. Fabrikazio-gehigarriaren barneko teknikek duten izaera dela eta, orain artean fabrikazio-teknika tradizionalek inposatutako diseinu-mugak gainditzea ahalbidetzen dute. Material mota anitzetan lan egin dezaketen arren, lan honetan material metalikoetan oinarritutako fabrikazio-gehigarriko teknikak azalduko dira. Horien artetik, arku eta hari bidezko fabrikazio gehigarrian (ingelesez, Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM)) arreta berezia ezarriko da, erakusten dituen abantailak direla eta. Lan honen helburu nagusia WAAM teknologia metalen fabrikazio-gehigarriaren barruan kokatzea da, teknologia honen deskribapena eginez eta hark industrian dituen hainbat aplikazio azalduz.

- Egileak: Eider Aldalur, Asier Panfilo, Alfredo Suárez, Jone M. Ugartemendia

- Argitaletxea: UPV/EHUko argitalpen zerbitzua

- ISSN: 0214-9001

- eISSN: 2444-3255

- Orrialdeak: 345-360

- DOI: 10.1387/ekaia.22367

Eider Aldalur eta Alfredo Suárez TECNALIAko ikertzaileak dira. Asier Panfilo eta Jone M. Ugartemendia UPV/EHUko Bilboko Ingeniaritza Eskolako Meatze Metalurgia Ingeniaritza eta Materialen Zientzia Saileko ikertzaileak dira.

Ekaia aldizkariarekin lankidetzan egindako atala.

The post Fabrikazio-gehigarriko WAAM teknologia appeared first on Zientzia Kaiera.

Mary Wynne Warner, la matemática viajera que pasó de la topología algebraica a la difusa

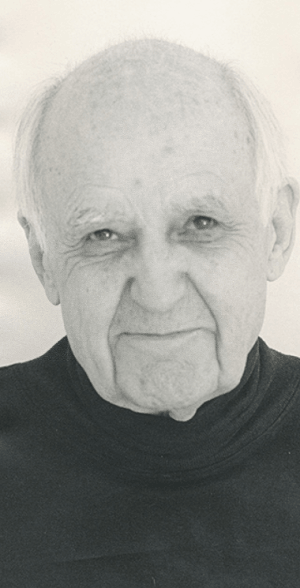

No es sencillo dedicarse a la investigación cuando, por necesidades familiares, los cambios de domicilio son continuos, y a lugares con culturas diversas. No es fácil pasar de las matemáticas abstractas a las aplicadas. Mary Wynne Warner brilló como investigadora a pesar de sus obligaciones como “esposa de un diplomático”, de ser madre de dos hijas y un hijo, y de tener que cambiar de la topología algebraica a la topología difusa. ¿Su receta? Talento, capacidad de adaptación y un admirable empeño.

Mary Wynne Warner. Fuente: 100WelshWomen.

Mary Wynne Warner. Fuente: 100WelshWomen.

Mary Wynne Davies nació el 22 de junio de 1932 en Carmarthen, en el sur de Gales. Su madre se llamaba Esther (1899-1982) y su padre Sydney (1901-1978); Mary era la mayor de las dos hijas del matrimonio. Cuando Mary tenía 6 años, la familia se mudó a Llandovery; el padre había sido nombrado director de una escuela primaria, a la que Mary asistió como alumna, una alumna muy destacada.

Estaba decidida a estudiar matemáticas, y en 1951 ingresó en la Universidad de Oxford para cumplir su sueño, graduándose en 1953. Obtuvo una beca de investigación para realizar su trabajo de doctorado en Oxford. Su supervisor fue el conocido matemático Henry Whitehead (1904-1960), quien lideraba un grupo muy activo en topología algebraica. Mary se incorporó a este equipo, y realizó grandes progresos en su investigación. En 1956 publicó su primer trabajo, A note on Borsuk’s antipodal point theorem, en la revista Oxford Quarterly Journal of Mathematics.

Un doctorado fallido y otro diez años más tardeLamentablemente, Mary no completó su doctorado bajo la supervisión de Whitehead. Había conocido a un estudiante de historia en Oxford, Gerald Warner, quien se graduó en 1954 y se unió al Servicio Diplomático en la Rama de Inteligencia. Cuando le destinaron a China, Mary y Gerald decidieron casarse. Lo hicieron en 1956, y poco después partieron hacia Beijing.

La vida de Mary cambió radicalmente, su apellido pasó a ser Warner, era la esposa de un diplomático, terminar la tesis no era posible lejos de Oxford y con sus nuevos compromisos. Aunque no renunció a las matemáticas: en Beijing conoció al topólogo chino Chang Su-chen, otro discípulo de Whitehead.

Sus reuniones de trabajo duraron poco tiempo. China estaba sufriendo un profundo cambio; entre 1955 y 1957, Mao Zedong impulsó el movimiento Sufan y el movimiento antiderechista: más de medio millón de personas fueron perseguidas, la mayoría intelectuales y disidentes. Chang Su-chen le comunicó a Mary que sus reuniones para hablar de matemáticas resultaban sospechosas para su gobierno y podían causarles graves problemas. Las matemáticas terminaron en 1958 en Beijing, año en el que nació la primera hija de los Warner, Sian. Poco después, la familia regresó a Inglaterra.

En Londres, Mary fue contratada como profesora a tiempo parcial en el Bedford College. En 1959, y en Reino Unido, nació su segundo hijo, Jonathan. Al poco tiempo Gerald fue destinado a Birmania. Allí, en Rangún, nació su tercera hija, Rachel, en 1961. Y Mary fue contratada como profesora en la Universidad de Rangún.

La familia regresó a Londres por un tiempo y Mary volvió a ocupar su puesto en el Bedford College. En 1964, el trabajo de su marido la llevó a Polonia, donde se unió a la escuela de Karol Borsuk (1905-1982) en Varsovia. Mary Warner comenzó a trabajar en una tesis doctoral bajo la supervisión de Andrzej Białynicki-Birula (1935-2021). Tras dos años en Varsovia, la familia de Mary se trasladó otros dos años a Ginebra durante los cuales completó su tesis doctoral, The homology of Cartesian product spaces, que presentó a la Academia de Ciencias de Polonia. ¡Por fin era doctora en matemáticas!

En 1968, la familia Warner regresó a Londres; Mary fue contratada como profesora de matemáticas en la City University. Al año siguiente apareció su segundo artículo The homology of tensor products. Entre 1974 y 1976, su marido fue destinado a Malasia; fue su último destino fuera del Reino Unido. Allí, en la revista Bulletin of the Malaysian Mathematical Society, Mary publicó sus dos siguientes artículos Some separation axioms weaker than T1(1975) y A note on the reduction of the general equation of a quadratic surface (1976).

Un cambio radical de tema de investigaciónAl regresar a Londres, Mary recuperó su trabajo en la City University, y se concentró en la investigación matemática, en particular en la matemática difusa, área de la que se convirtió en una respetada investigadora.

Entre 1980 y 1985, Mary Warner escribió una veintena de artículos sobre espacios de tolerancia y teoría de autómatas. Generalizó ambos conceptos en el ámbito de la teoría de retículos en 1984.

La brillante actividad investigadora de Mary Warner la llevó a ser nombrada catedrática en la City University en 1996. Aunque profesionalmente estos éxitos le proporcionaron grandes alegrías, tardías por todas las dificultades que encontró, su vida privada estuvo rodeada de tragedia. Su hija Sian y su hijo Jonathan se suicidaron en la década de 1990.

Mary se jubiló en 1996, aunque continuó supervisando estudiantes de doctorado y trabajando en su investigación. Falleció inesperadamente, mientras dormía, el 1 de abril de 1998.

Referencias-

J. J. O’Connor and E. F. Robertson, Mary Wynne Warner, Mac Tutor, University of St. Andrews, 2003

-

I. M. James and A. R. Pears, Mary Wynne Warner, Bull. London Math. Soc. 34 (2002) 745-752

-

Mary Wynne Warner (1932-1998), mathematician, Dictionary of Welsh Biography

-

Mary Wynne Warner, 100WelshWomen

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad

El artículo Mary Wynne Warner, la matemática viajera que pasó de la topología algebraica a la difusa se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Lur elkorrera moldatu ziren landareak

«Biziak bidea egiten du» da Ian Malcolmek Jurassic Park liburuan esan zuen esaldi gogoangarria. Baina nola urratzen da bide hori? Txoko honetara ekarri ditugu ingurune azidoetara moldatu diren arrainak eta bizi diren ingurunera moldatu diren zuhaitzak. Zelan gertatzen dira moldapen-prozesuak, ordea?

Proposatu da hainbat genek parte hartzen dutela moldapen-prozesuetan. Baina moldapen hori elkarrekintza duten proteinetan gertatzen da edo funtzio biologiko ezberdinak dituzten proteinetan? Moldapen-prozesuaren lehenengo urratsak zenbateraino mugatzen ditu hurrengo urratsak? Posibleak diren eboluzio-bideak mugatzen al dituzte gene-aldaeren arteko elkarrekintzek eta parte hartzen duten funtzio biologikoek? Moldapena gertatzen da mutazio bakar bat populazioan arin hedatzen delako edo hainbat mutazio aldi berean hedatzen direlako? Galdera horiei argi pixka bat emateko, Cabo Verdeko Fogo eta Santo Antão irlak kolonizatu dituzten Arabidopsis generoko landareak aztertu ditu ikertzaile talde batek.

1. irudia: Fogoko geruza-sumendia, Pico do Fogo (Argazkia: Flexman – CC BY-SA 4.0 lizentziapean. Iturria: Wikimedia Commons)

1. irudia: Fogoko geruza-sumendia, Pico do Fogo (Argazkia: Flexman – CC BY-SA 4.0 lizentziapean. Iturria: Wikimedia Commons)Arabidopsis landareak kolonizatu zuen Fogo irla orain dela hiru mila eta bost mila urte artean, 250 kilometrora dagoen Santo Antão irlatik abiatuta. Kolonizazio-prozesu horren ondorioz, bi irletan bizi diren Arabidopsis landareak genetikoki ezberdinak dira beren artean. Esan beharra dago, biak irla bolkanikoak badira ere, Fogo aktibo dagoen geruza-sumendia dela –2015. urtean gertatu zen azken erupzioa–, Santo Antão aspaldi aktibo ez dagoen bitartean –orain dela 90 mila urte gertatu zen azken erupzioa–.

Ikertzaileek ikusi zuten Fogoko Arabidopsis haziak lur baldintza normaletan hazten zirenean hostoek kolore berdea galtzen zutela, jatorrizko ingurunean ikusten ez den gertaera. Izan ere, Santo Antão irlako eta kontinenteko landareekin konparatuta, lur baldintza normaletan hazterakoan, Fogokoen hostoek kolore gutxiago zuten eta txikiagoak ziren. Nutriente mineralen eskasiaren ondorioz gerta daitekeenez kolorearen galtzea, ikertzaileek aztertu zuten hostoetako mineralen kontzentrazioa eta ikusi zuten Fogoko landareetan guztiz bestelakoa zela, batez ere manganeso (lau aldiz handiagoa) eta burdin kontzentrazioetan.

Emaitza horiek ikusita, ikertzaileek aztertu zuten Fogoko lurra eta konparatu zuten Santo Antãoko lurrarekin. Hala, ikusi zuten ezberdina zela kupre, burdin, potasio, rubidio, nikel, manganeso eta fosforo kontzentrazioaren aldetik. Izan ere, manganesoaren eskuragarritasuna oso baxua da Fogoko lurretan eta, emaitzak ikusita, Fogoko Arabidopsis landareak egoera horretara moldatu direla dirudi, modu oso eraginkorrean garraiatzen baitute manganesoa hostoetara.

2. irudia: Arabidopsis thaliana landarea (Argazkia: Salicyna – CC BY-SA 4.0 lizentziapean. Iturria: Wikimedia Commons)

2. irudia: Arabidopsis thaliana landarea (Argazkia: Salicyna – CC BY-SA 4.0 lizentziapean. Iturria: Wikimedia Commons)Moldaketa horren gene-oinarria ikertzeko, ikertzaileek gurutzatu egin zituzten Fogoko Arabidopsis aleak Arabidopsis thaliana aleekin. Gero, landare horien hibridoak aztertu zituzten ikergai diren ezaugarriak eragiten dituzten mutazioak detektatzeko teknika bat erabilita. Hala, ondorioztatu zuten 1. kromosomako eskualde batek eta 4. kromosomako beste eskualde batek eragiten zutela manganesoa modu eraginkorrean garraiatzea. 1. kromosomako eskualdea sakon aztertu zuten ikertzaileek eta aurkitu zuten NRAMP1 genearen hainbat kopia zeudela eskualde horretan, bata bestearen atzean. Gainera, ikertzaileek ondorioztatu zuten hainbat kopia egoteak eragiten zuela gene horren funtzioa emendatzea. 4. kromosomako eskualdeari dagokionez, bertan IRT1 genea kokatzen da, sustraietan burdinaren xurgapenean parte hartzen duen genea. Bada, gene horretan mutazio bat aurkitu zuten, gene horren funtzioa oztopatzen duena, hain zuzen ere. Gainera, ezaguna da NRAMP1 eta IRT1 geneen artean nolabaiteko elkarrekintza gertatzen dela eta harreman horrek ahalbidetzen duela manganeso gutxiko inguruneetan landareak haztea. Ondorioz, ikertzaileek uste dute Fogoko Arabidopsis landareen moldaketaren azalpen biologiko egokiak izan daitezkeela bi gene hauetan gertatutako aldaketak.

Hurrengo urratsa izan zen aldaketa horiek populazio naturaletan aztertzea. Hala, ikertzaileek ikusi zuten aztertu zituzten Fogoko landare guztiek IRT1 geneko mutazioa zutela eta aztertu zituzten Santo Antãoko eta kontinenteko landareek mutazio hori ez zutela. NRAMP1 genearen kasuan, ikertzaileek ondorioztatu zuten gene horren hainbat kopiaren sorrera zegoela hiru gertaera ezberdinetan. Hala, gertaera horietako bat antzeman zuten Fogo irlako Arabidopsis landare gehienetan; beste bi gertaerak, aldiz, landare gutxi batzuetan aurkitu ziren.

3. irudia: Arabidopsis thaliana landarea moldatu da Fogo irlan bizitzera DNAn gertatuko hainbat aldaketari esker (Argazkia: qimono – Pixabay lizentziapean. Iturria: pixabay.com)

3. irudia: Arabidopsis thaliana landarea moldatu da Fogo irlan bizitzera DNAn gertatuko hainbat aldaketari esker (Argazkia: qimono – Pixabay lizentziapean. Iturria: pixabay.com)Fogoko Arabidopsis landareen banaketa aztertuta, ikertzaileek ondorioztatu zuten hiru azpipopulazio daudela eta azpipopulazio horiek erabilita saiatu ziren NRAMP1 eta IRT1 geneetan gertatutako aldaketen historia ondorioztatzen. Hala, hainbat gene-analisi egin ostean, ondorioztatu zuten IRT1 geneko mutazioa azpipopulazioetan banatu baino lehenago gertatu zela eta oso arin orokortu zela Arabidopsis populazioan, manganesoa modu eraginkorragoan erabiltzeko gai baitziren. NRAMP1 genean gertatutako aldaketek, aldiz, bat egiten dute azpipopulazioen banaketa geografikoarekin, hau da, azpipopulazioak sortu ostekoak dira aldaketa horiek. Hala, ikertzaileek ondorioztatu zuten IRT1 genean gertatutako aldaketek burdinaren eskasia eragin zutela, NRAMP1 genean gertatutako aldaketek eskasia hori konpentsatu zutela eta, ondorioz, populazioan pixkanaka orokortu zela.

Laburbilduz, bi urratsetan aldatu zuten nutriente mineralen garraioa Fogo irla kolonizatu zuten Arabidopsis landareek. Lehenengo IRT1 genean gertatu zen mutazio batek manganesoa modu eraginkorragoan garraiatzea ahalbidetu zuen, baina burdinaren garraioa kaltetu zuen. Gero, NRAMP1 genean gertatutako aldaketek burdinaren garraioa hobetu zuten. Hala, aldaketa horiek arin orokortu ziren populazioan, baina populazio horren egiturak baldintzatu zuen orokortze horren prozesua. Azkenik, geneen arteko elkarrekintzek mugatzen dituzte posible diren moldapenak. Bai, biziak bidea egiten du, baina hartzen dituen bide horiek eboluzioaren arauak jarraituta egiten ditu.

Erreferentzia bibliografikoa:Tergemina, Emmanuel; Elfarargi, Ahmed F.; Flis, Paulina et al. (2022). A two-step adaptive walk rewires nutrient transport in a challenging edaphic environment. Science advances, 8 (20), eabm9385. DOI: 10.1126/sciadv.abm9385

Egileaz:Koldo Garcia (@koldotxu) Biodonostia OIIko ikertzailea da. Biologian lizentziatua eta genetikan doktorea da eta Edonola gunean genetika eta genomika jorratzen ditu.

The post Lur elkorrera moldatu ziren landareak appeared first on Zientzia Kaiera.

Einstein y Alexander Friedmann

El meteorólogo ruso Alexander Friedmann fue uno de los primeros científicos en aplicar las ecuaciones de la relatividad de Einstein a un modelo del universo. Friedmann creó un modelo que mostraba un universo en expansión, un modelo que más tarde se probó que es correcto. Pero Einstein rechazó el modelo de Friedmann, llegando a publicar que los cálculos estaban mal hechos. Tuvo que rectificar.

Aleksandr Aleksándrovich Fridman, más conocido en los ambientes como Alexander Friedmann.

Aleksandr Aleksándrovich Fridman, más conocido en los ambientes como Alexander Friedmann.Alexander Friedmann* fue testigo de las primeras semillas de una revolución en la cosmología mientras vivía la revolución en Rusia. Nació en San Petersburgo en 16 de junio de 1888 y murió en la misma ciudad con tan solo 37 años, pero ahora la ciudad se llamaba Leningrado. Friedmann, por formación, era meteorólogo y, en sus últimos años bromeaba de vez en cuando diciendo que los matemáticos malos se hacen físicos, y que los físicos malos se hacen meteorólogos. Pero Friedmann tenía poco de mal físico y siempre estuvo a la última en los avances de su ciencia. Su apertura a nuevas ideas se la debió en parte a Paul Ehrenfest, que estableció un seminario de física en San Petersburgo en 1906 al que asistió Friedmann, y con quien desde entonces mantuvo una correspondencia fluida.

En 1920, Friedmann, tras un periodo en la Universidad de Perm, vuelve a su ciudad, entonces llamada Petrogrado, para enseñar matemáticas y física en la Universidad de Petrogrado y en el Instituto Politécnico. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) había dejado aislada a Rusia de los últimos adelantos en la física, sobre todo alemana. Friedmann descubre en esta época la teoría general de la relatividad que Einstein había publicado en 1915. Se enseñó a sí mismo relatividad general leyendo directamente los artículos de Einstein, a pesar de que la mayoría de los físicos rusos ignoraron el asunto, y pronto empezó a sacar sus propias conclusiones que fue avanzando por carta a Ehrenfest.

El modelo FriedmannUsando la relatividad general, Friedmann propuso un nuevo modelo del universo. Creyendo en la belleza y simplicidad perfectas de las matemáticas de Einstein, Friedmann se negó a ajustar las ecuaciones de la relatividad, como hiciese el propio Einstein, para incorporar una arbitraria “constante cosmológica” que permitiese garantizar la estabilidad del tamaño del universo. En vez de eso, el modelo de Friedmann tiene una distribución uniforme de materia. Este universo podría cambiar de tamaño, ya sea expandiéndose o, posiblemente, expandiéndose para luego contraerse para expandirse otra vez, cíclicamente. Un universo que se expande implica un universo que antes ha sido más pequeño. Llevando esto a su conclusión lógica el universo debió haber comenzado como un puntito minúsculo que se hizo mayor con el paso del tiempo. La idea de que el universo comenzó en un solo punto fue lo que más tarde evolucionaría hasta conocerse como teoría del Big Bang, Friedmann fue una de las primeras personas que consideró esta idea (el primero en proponerlo formalmente, sin embargo, fue Georges Lemaître en 1927 basándose, no en las ecuaciones de Einstein, sino en las leyes de la termodinámica).

Friedmann sabía que su modelo era una representación simplificada del universo y que no era la única solución a las ecuaciones de Einstein (de Sitter había publicado uno en el que universo no tenía materia, por ejemplo). Hasta qué punto creía realmente Friedmann que el universo había comenzado en un momento dado no está claro, pero sí es evidente que creía que su modelo era matemáticamente consistente y científicamente interesante, una herramienta más para ayudar a interpretar nuestro mundo. Friedmann publicó su modelo (“Sobre la curvatura del espacio”) en Zeitschrift für Physik en 1922 [1]. Einstein respondió en la misma revista tres meses más tarde con un sólo párrafo: “Los resultados concernientes al mundo no-estacionario, contenido en el trabajo [de Friedmann], me parecen dudosos. En realidad resulta que la solución dada en él no satisface las ecuaciones de campo”.

Friedmann escribió una carta muy cortés a Einstein en la que probaba las bases matemáticas de su trabajo:

“Considerando que la posible existencia de un mundo no-estacionario tiene un cierto interés, me permitiré presentarle aquí los cálculos que he hecho…para verificación y evaluación crítica. […] Si encontrase los cálculos presentados en mi carta correctos, por favor sea tan amable de informar a los editores de Zeitschrift für Physik acerca de ello; quizás en este caso publicará usted una corrección a su afirmación o dará la oportunidad de que una parte de esta carta se publique”.

Sin embargo, para cuando llegó la carta a Berlín, Einstein ya se había marchado de viaje a Japón. No volvería a Berlín hasta marzo, pero no parece que leyese la carta de Friedmann. Solo cuando Krutkov, un colega de Friedmann en Petrogrado, se encontró con Einstein en la casa de Ehrenfest en Leiden en mayo de 1923 y le contó los detalles de la carta de Friedmann, Einstein reconoció su error. Escribió inmediatamente a Zeitschrift für Physik:

“En mi nota previa he criticado [el trabajo de Friedmann sobre la curvatura del espacio]. Sin embargo, mi crítica, al convencerme por la carta de Friedmann que me comunicó el señor Krutkov, estaba basada en un error en mis cálculos. Considero que los cálculos del señor Friedmann son correctos y arrojan nueva luz”.

A pesar de ello, Einstein siguió rechazando la validez del modelo de Friedmann basándose en aspectos más metafísicos. Einstein simplemente no estaba cómodo con la idea de un universo que cambiase con el tiempo. Y no estaba solo; la mayoría de los científicos contemporáneos tenía unas opiniones igual de enraizadas sobre la eternidad del universo, de que sólo podía ser estático y de que sólo podía haber existido durante eones en la forma y tamaño que tenía en ese momento.

En 1924, Friedmann publicó otro artículo (“Sobre la posibilidad de un mundo con una curvatura negativa constante del espacio”) [2] que completaba el de 1922 y con el que demostraba que tenía un dominio de las tres posibles curvaturas del modelo (positiva, nula y negativa) una década antes de que Robertson y Walker publicasen su análisis.

En 1929, cuando Edwin Hubble demostró mediante observaciones astronómicas que el universo se está expandiendo, Einstein aceptó por fin la posibilidad de que el modelo de Friedmann, y el de otros como el suyo, pudiesen ser interpretaciones razonables de la relatividad. Friedmann no viviría para verlo: había muerto en 1925 de fiebre tifoidea. En la actualidad su modelo, completado por las aportaciones posteriores, se conoce como métrica Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker.

Referencias:

[1] Friedman, A. (1922). Über die Krümmung des Raumes Zeitschrift für Physik, 10 (1), 377-386 DOI: 10.1007/BF01332580

[2] Friedmann, A. (1924). Über die Möglichkeit einer Welt mit konstanter negativer Krümmung des Raumes Zeitschrift für Physik, 21 (1), 326-332 DOI: 10.1007/BF01328280

Nota:

* Mantenemos la grafía Friedmann por ser la más extendida; firmó sus publicaciones en alemán tanto como Friedman como Friedmann. La transliteración al castellano de su nombre ruso es Aleksandr Aleksándrovich Fridman; de hecho, el cráter lunar en su honor es el cráter Fridman.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

Una versión anterior de este artículo se publicó en Experientia Docet el 18 de octubre de 2009.

El artículo Einstein y Alexander Friedmann se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Ia oharkabean pasa dira zenbait bero bolada

Ikertzaile talde batek azken hamarkadetan izandako muturreko beroaldiak identifikatu ditu. Goreneko tenperaturetara jo beharrean, batez besteko tenperaturekiko dagoen desbideraketa aintzat hartu dute. Datozen urteetan horiek handituko direla ohartarazi dute.

2021eko ekainaren 29an, Kanadako Columbia Britainiarrean dagoen Lytton herrian 49,6 °C-ko tenperaturara heldu ziren: herrialdean inoiz neurtu izan den tenperatura gorena izan zen. Tamalez, kontua ez zen soilik datu anekdotiko batean geratu: jasandako bero boladaren ondorioz, baso sute batek herriko etxebizitza gehienak suntsitu zituen. Oro har, Kanadako historian heriotza gehien eragin duen fenomeno meteorologikoa izan zen iazko bero bolada hori: ehunka heriotza izan ziren horren ondorioz.

Gertakaria Kanada bezalako herrialde batean sortua izanda, eta aintzat hartuta zorigaiztoko errekor batera iritsi zela, albistea luze eta zabal jorratu zen mundu osoko hedabideetan. Albisteak aukera asko zituen horretarako: giza alderdia jorratzen zuen —zorigaiztoek interesa pizten dute— eta, gainera, datu zehatz eta esanguratsu bat hartzen zuen: 49,6 gradu.

1. irudia: Bero boladek gero eta arazo gehiago sortzen dituzte, eta adituek uste dute egoera okertuko dela, klima-aldaketak eragindako beroketa globalaren ondorioz. (Argazkia: Juanma Gallego)

1. irudia: Bero boladek gero eta arazo gehiago sortzen dituzte, eta adituek uste dute egoera okertuko dela, klima-aldaketak eragindako beroketa globalaren ondorioz. (Argazkia: Juanma Gallego)Alabaina, lehen itxura batean, bederen, hain esanguratsuak ez diren errekorrak Kanadan gertatutakoa bezain kezkagarriak izan daitezke, zientzialari talde batek ohartarazi duenez. Adibidez, 1998ko apirilean Asiako Hegoaldean 32,8 °C-tara iritsi ziren. Lehen begi kolpean, ez dirudi asko, are gutxiago duela gutxi 49,6 gradu aipatu ditugunean. Arazoa da Asiako Hegoaldean ere tenperatura hori oso arraroa dela bertako estandarretarako; altuegia, inguru horretan bertan izan ohi diren tenperaturekiko.

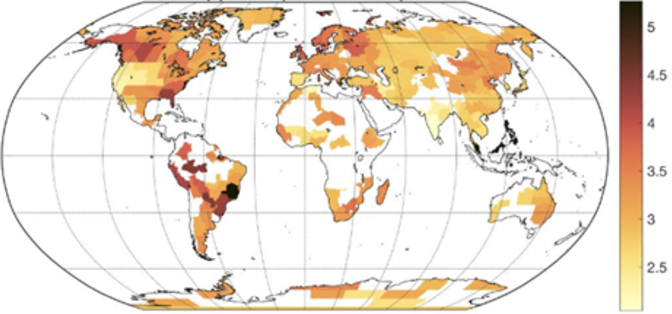

Hain justu, alderdi honetan jarri dute arreta ikertzaileek: 1950eko hamarkadatik munduan izan diren bero olatu latzenak aztertu dituzte Science Advances aldizkarian. Baina, beste hainbat lanetan ez bezala, oraingoan ez diete erreparatu tenperatura absolutu handienei. Hori beharrean, batez besteko tenperaturekiko desbiderapena aintzat hartu dute. Horri esker, are larriagoak izan ziren olatuak identifikatu dituzte, orain arte horien berri zabala eman ez bada ere.

Bero bolada handiak identifikatzeko metodologia berri batez baliatu dira zientzialariak. Hala, erregioen araberako banaketa bat egin dute, tenperaturek ez dutelako eragin berdina planeta osoan. Egunaren tenperatura aintzat hartu dute, eta ikusi dute horiek zenbatetan desbideratu diren erregio horretan izan ziren batez besteko tenperaturekiko. Zehazki, Europako ERA5 eta Japoniako JRA55 datu-baseak erabili dituzte, eta horiekin kalkulatu dute zein izan den beroaldi bakoitzaren desbideratze tipikoa tokian tokiko ohiko tenperaturen aldean.

Emaitzek nahiko ezagunak izan diren bero olatu batzuk erakutsi dituzte —bereziki, Ipar Amerikan gertatutakoak—, baina azaleratu dira orain arte ia-ia oharkabean pasatu diren beste zenbait muturreko beroaldi. Horien artean, handiena Asiako Hegoaldean 1998ko apirilean aipatutako hori izan zen. Baina azaleratu dira ere ospea hartu ez duten beste hainbat. Kasurako, Brasilen 1985eko azaroan, 36,5 °C-tara iritsi ziren, eta, datu berri haien arabera, hori izan da, hain justu, bigarren olatu altuena, Asia Hegoaldekoaren atzetik. Ondoren etorri dira AEBtako hegoaldean 1980ko uztailean gertatutako bat —38,4 °C—, Alaska hegoaldean 2019ko uztaileko bat —23,8 °C— edota Perun 2016ko urtarrilean izandakoa —23 °C—.

Vikki Thompson Bristolgo Unibertsitateko klimatologoak garrantzitsutzat jo du bero bolada baten larritasuna ebaluatzea tokian tokiko tenperaturaren aldakortasunarekiko. “Bai gizakiak zein ekosistema naturala faktore honetara egokituko dira, baina aldakortasun gutxien dagoen eskualdeetan muturreko tenperatura absolutu txikiago batek eragin kaltegarriagoak izan ditzake”, adierazi du egileak prentsa ohar batean.

2. irudia: Ohiko tenperaturekin alderatuta munduan izan diren muturreko beroaldirik handienak 1950. urtetik, “klima-aldaketarako joera aintzat hartu gabe”. Magnitudeak batez besteko tenperaturekiko desbideratze gisa adierazita daude, eta kolore ilunagoek mutur handiagoak adierazten dituzte. (Irudia: Bristolgo Unibertsitatea)

2. irudia: Ohiko tenperaturekin alderatuta munduan izan diren muturreko beroaldirik handienak 1950. urtetik, “klima-aldaketarako joera aintzat hartu gabe”. Magnitudeak batez besteko tenperaturekiko desbideratze gisa adierazita daude, eta kolore ilunagoek mutur handiagoak adierazten dituzte. (Irudia: Bristolgo Unibertsitatea)Zientzialari hauen ustez, bolada hauetako batzuk ia oharkabean pasa dira herrialde txiroetan gertatu direlako. “Gaur egun klima-aldaketa mundu mailako osasun arazo handienetakoa da, eta erakutsi dugu garatutako mundutik kanpoko beroaldi hauek neurri handi batean oharkabean pasatu direla”, azaldu du Dann Mitchell ikertzaileak. Egileek erantsi dute beroaren eragina herrialde baten heriotza-tasan “milaka heriotzena” izan daitekeela. Zentzu honetan, nabarmendu du ohiz kanpoko tenperaturak jasaten dituzten herrialdeak zaurgarrienak direla egoera honen aurrean. “Kasualitatez duela gutxi muturreko bero bolada bat izan ez duten eskualdeak agian ez daude horren prestatuta iristear egon daitezkeen gertakizunetarako”, ohartarazi dute ikerketa artikuluan.

Azken urteotan ikerketa gehienek aurreikusten dutena ere berretsi dute azterlan berri honetan. Etorkizunean egon daitezkeen antzeko bero boladak ikertzeko proiekzio klimatikoetara jo dute ikertzaileek. Espero zitekeen moduan, ikusi dute olatu hauek handiagoak izango direla planetako tenperatuek gorago jo ahala.

Iaz Nature aldizkarian argitaratutako ikerketa batek antzeko ohartarazpena egin zuen. 732 hiritako datuak aztertu zituzten, beroaldiek eragindako heriotzak kuantifikatu nahian. Egiaztatu zuten biktimen kopurua handitzen ari dela. BERRIAk jaso zuenez, ikerketan kalkulatu zuten Hego Euskal Herrian urte bakoitzeko 33 lagun hiltzen direla klima-aldaketaren ondorioz gertatutako muturreko beroaldien ondorioz. Hiriburuz hiriburu, hauek lirateke egindako balioespenak: hamahiru heriotza Bilbon, zazpi Iruñean, zazpi Donostian, eta sei Gasteizen.

Beroaldi hauek noraino diren klima-aldaketaren emaitza ondorioztatzeko, oraingo beroaldiek eta iraganekoek eragindako osasun kalteak alderatu zituzten ikerketa horretan, besteak beste, parametro meteorologikoak aintzat hartuta. Horri esker, adituek giza jarduerekin lotutako beroketa eta inpaktu sanitarioa joera naturaletatik bereizi ahal izan zituzten.

Orduan ere berretsi zuten beste hainbatetan agerian utzitakoa: klima-aldaketari lotutako heriotza gehienak herrialde txiroetan gertatzen direla, hots, berotegi efektuko gas gutxien isurtzen dituzten herrialdeetan.

Erreferentzia bibliografikoa:Thompson, Vikki et al. (2022). The 2021 western North America heat wave among the most extreme events ever recorded globally. Science Advances, 8 (18). DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abm6860

Vicedo-Cabrera, A.M., Scovronick, N., Sera, F. et al. (2021). The burden of heat-related mortality attributable to recent human-induced climate change. Nature Climate Change, 11, 492–500. DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-021-01058-x

Egileaz:

Juanma Gallego (@juanmagallego) zientzia kazetaria da.

The post Ia oharkabean pasa dira zenbait bero bolada appeared first on Zientzia Kaiera.

Basura electrónica y economía circular

Mireia Martín, Erlantz Lizundia y Estibaliz Saez de Camara

Cuando decidimos cambiar de teléfono móvil valoramos distintos modelos en base a sus características y precios, pero, ¿sabemos el impacto ambiental y social de estos teléfonos? ¿sabemos cuántos móviles se desechan al año en el estado español? ¿por qué desechamos móviles que todavía funcionan? Es difícil saberlo con certeza, pero se estima que ronda los 20 millones de unidades, unas 2.000 toneladas de residuo. Dentro de esas 2.000 toneladas podemos encontrar una gran variedad de materiales, entre ellos el coltán u “oro negro”, un mineral compuesto principalmente por columbita y tantalita. Para conseguirlo, cientos de congoleños se encuentran en condiciones infrahumanas, trabajando de sol a sol entre 12 y 13 horas diarias, bajo la ausencia de prevención de riesgos laborales [1]. Sin embargo, muchos de esos dispositivos que se desechan todavía tienen valor comercial, ya sea porque funcionan o porque tienen en su interior materiales valiosos que se pueden reutilizar o reciclar. Es posible que de aquí a uno o dos años (por no decir meses) nuestros teléfonos móviles actuales parezcan anticuados, eso se debe a la obsolescencia percibida. Sale un nuevo modelo al mercado y ves que han mejorado todavía más la calidad de la cámara y, además, han aumentado la memoria interna. El móvil que hasta hace dos días te parecía como nuevo, ahora ya no te lo parece tanto y no sabes cuánto tardarás en desecharlo para comprar esa nueva versión. Y ahora viene la gran pregunta: ¿qué ocurre con estos residuos?

Foto: John Cameron en Unsplash

Foto: John Cameron en UnsplashGlobal e-waste Monitor estimó que durante el año 2019 se produjeron alrededor de 53,6 Mt de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a nivel mundial, pudiendo alcanzar los 74 Mt en el año 2030 debido a la rápida evolución de la tecnología y por consiguiente las altas tasas de eliminación [2]. En el caso de la Unión Europea, sólo se procesa el 35% de los residuos electrónicos, el 65% restante forman parte de las «exportaciones mixtas no documentadas» que acaban en países como Nigeria, Ghana, Brasil, México, China, India, Vietnam, Filipinas y Pakistán. Estos países no cuentan con infraestructuras para llevar a cabo una correcta gestión, ni marcos regulatorios efectivos para tratar las fracciones de los RAEE que están clasificados como residuos peligrosos por contener compuestos tóxicos (tierras raras, mercurio…), halógenos y otros elementos metálicos como el oro y el cobre [3].

Fuente: Mireia Martín. Elaboración propia

Fuente: Mireia Martín. Elaboración propiaLa gestión inadecuada de estos residuos peligrosos, al igual que el reciclaje de hidrocarburos, la quema de residuos a cielo abierto o el depósito en vertederos, puede derivar en una acumulación de compuestos tóxicos en el medio terrestre y marino. Además, puede conllevar la liberación de hidrocarburos aromáticos policíclicos, generando un gran impacto en la salud de las personas, flora y fauna y el medio ambiente en general [4].

Clasificando la basuraLos RAEE se clasifican en función de la similitud funcional, la composición de los materiales y las características de obsolescencia. En el Anexo VIII del Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, donde se modifica el Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se especifica la clasificación en 7 agrupamientos: equipos pequeños, equipos grandes, dispositivos de intercambio de temperatura, dispositivos de pantalla y monitor, equipos de iluminación, dispositivos informáticos y de telecomunicaciones y paneles fotovoltaicos [5]. La categoría con mayor contribución al flujo de residuos proviene de los equipos pequeños, con un total de 17,4 Mt registrados en 2019 [6].

Existe una segunda clasificación de los RAEE en función de los compuestos presentes: férricos, no-férricos (aluminio, cobre, etc.), plástico y otros materiales. Se estima que desechamos un total de 4000 toneladas de basura electrónica cada hora a nivel mundial [4]. En esos desechos podemos encontrar un conjunto de metales básicos, elementos preciosos y tierras raras o Rare-Earth Elements (REE). En este sentido, viendo que los REE son necesarios para una gran cantidad de aplicaciones eléctricas y electrónicas, la gran demanda actual y prevista y que, tras su uso, la tasa de reciclaje mundial es baja (17,4%), puede afirmarse que estos recursos se estén agotando. Un ejemplo es el neodimio (Nd) que se usa tanto en discos duros como en dispositivos de audio, automóviles y turbinas eólicas como imanes permanentes. Además del Nd, se pueden destacar muchos otros elementos del tipo REE en estos imanes: praseodimio (Pr), terbio (Tb), disprosio (Dy), gadolinio (Gd) y holmio (Ho). No obstante, a día de hoy sólo el 1% de los REE son reciclados, y el resto acaba en distintos vertederos eliminándose así el ciclo de los materiales [7].

Reciclar no es fácilEl reciclaje de estos componentes no es tarea fácil debido a la cantidad de elementos distintos que lo componen. Sin embargo, mediante la recuperación de estos elementos se podría mejorar en 3 niveles: ambientalmente, se minimiza el impacto que suponen las actividades de extracción; socialmente, se disminuye la dependencia actual en la cadena de suministro de REE; y económicamente, se estarían recuperando Elementos Tecnológicos Críticos (ETC) que son necesarios para sectores como el sanitario, las tecnologías de información y la comunicación y las tecnologías de energías limpias [4].

En 2019, únicamente se establecía una legislación sobre residuos electrónicos para el 68% de la población mundial (repartida en 78 países). Para 2023 se estima que exista legislación específica en 97 países. Además, en respuesta a la creciente tendencia con los residuos electrónicos, algunos países han aprobado normativa, políticas y están respaldando iniciativas como las de la Asociación para la Acción sobre Equipos de Cómputo (PACE), la Iniciativa Nacional de Administración de Productos Electrónicos (NEPSI) y la iniciativa de la Asociación de Teléfonos Móviles (MPPI) [4]. La UE cada vez está más cerca de introducir un cargador universal para dispositivos electrónicos pequeños, ya que tener distintos cargadores para distintos dispositivos produce una cantidad innecesaria de residuos electrónicos [8].

La extensión de la normativa traccionará avances en la gestión de estos residuos. Para estos avances resulta necesaria la I+D+i en el ámbito de reciclaje de los RAEE y sus componentes. Los RAEE son una mezcla compleja que consta de componentes como REE, otros elementos tecnológicamente críticos (como litio, níquel, platino, etc.), metales y plásticos. La mayoría de los procesos de reciclaje de estos componentes requieren el uso de ácidos fuertes y/o disolventes tóxicos y, además, operan a altas temperaturas, a expensas de la sostenibilidad ambiental. Los subproductos tóxicos resultantes del reciclaje de los REE plantean impactos ambientales negativos, por lo que únicamente se pueden lograr estrategias distintivas mediante la separación selectiva de los RAEE. Otro problema que dificulta el reciclaje de los REE es la falta de métodos rentables para purificar la mezcla de RAEE resultante. A todo lo anterior se suma una normativa ambiental laxa y no aplicada, los problemas de diseño y la negligencia por parte de las empresas mineras. Existe la necesidad de una mayor sensibilización de las personas y organizaciones productoras y consumidoras a todos los niveles a través de publicidad, campañas y otras herramientas [4].

Procesos para reducir el impacto ambientalUna de las estrategias exitosas y ya implementadas para reducir el impacto ambiental de la extracción de REE son los procesos biológicos de biosorción y biolixiviación. En este sentido, los biomateriales orgánicos, como bacterias, algas, hongos, así como resinas y carbón activado, tienen la capacidad de adsorber REE durante el reciclaje. Los biomateriales, a pesar de ser menos eficientes en comparación con los productos químicos convencionales, tienen un impacto significativamente menor en el medio ambiente. Además, con las mejoras en la utilización de biomateriales aún están en curso, incluida la optimización de procesos, la mejora de cepas microbianas a través de técnicas de mutación, etc. se espera que sustituyan a los productos químicos convencionales a corto plazo [9].

La elección del método de reciclaje depende de la materia prima, el contenido de REE, la composición química de los RAEE, el coste económico y la huella ambiental del método. Para que la recuperación de los materiales sea económicamente viable, los costes operativos deben ser bajos. Asimismo, se requiere un enfoque de economía circular ambiental y socialmente asumible y que cumpla con la normativa actual y en desarrollo. La economía circular persigue la transición de sistemas lineales tradicionales a ciclos circulares, optimizando los ciclos de vida de los productos para avanzar hacia patrones de producción y consumo sostenibles y eficientes [9] en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12 de la Agenda 2030. Para ello, los productos deben haber sido diseñados previamente pensando en su fin de vida, se debe buscar la modularidad, el desmontaje, y evitar los elementos multimateriales en la medida de lo posible. Asimismo, la introducción de nuevos modelos de negocio que intensifiquen el uso de los equipos se deberá de mejorar el mantenimiento y la reparabilidad de los mismos, con lo que se alargará la vida útil de los productos y los materiales permanecerán en el ciclo económico el mayor tiempo posible.

Todo ello viene recogido en el marco estatal dentro del Plan de acción de Economía Circular de 2020 [10]. En la Iniciativa sobre la Economía Circular se especifican una serie de acciones para prolongar la vida de los productos. Conforme a la Directiva sobre diseño ecológico, los dispositivos deben estar diseñados bajo unos criterios de eficiencia energética y de durabilidad, reparabilidad, actualizabilidad, mantenimiento, reutilización y reciclado, siendo uno de los sectores prioritarios para la aplicación del«derecho a reparación». Así como medidas reguladoras para los cargadores e incentivos para disociar la compra de cargadores de la compra de nuevos dispositivos. La mejora de la recogida, el tratamiento de las RAEE, la exploración de las distintas opciones para un sistema de restitución que permita la devolución o reventa también queda recogida junto con las restricciones en cuanto a sustancias peligrosas.

Referencias[1] Villaécija, R. y Rojas, A. (16 de febrero de 2014). Morir por un puñado de arena. EL MUNDO.

[2] Forti, V., Baldé, C. P., Kuehr, R., & Bel, G. (2020). The Global E-waste Monitor 2020. United Nations University (UNU), International Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA), Bonn/Geneva/Rotterdam, 120.

[3] Huisman, J., Botezatu, I., Herreras, L., Liddane, M., Hintsa, J., Luda di Cortemiglia, V., … & Zan, A. (2015). Countering WEEE illegal trade (CWIT) summary report, market assessment, legal analysis, crime analysis and recommendations roadmap. Lyon, Frankreich, 3(38), 157.

[4] Ramprasad, C., Gwenzi, W., Chaukura, N., Azelee, N. I. W., Rajapaksha, A. U., Naushad, M., & Rangabhashiyam, S. (2022). Strategies and options for the sustainable recovery of rare earth elements from electrical and electronic waste. Chemical Engineering Journal, 135992.

[5] Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Boletín Oficial del Estado, 17, de 20 de enero de 2021.

[6] Forti, V., Baldé, C.P., & Kuehr, R. (2018). E-waste statistics: guidelines on classifications, reporting and indicators.