Tormentas convectivas de agua muy energéticas en Júpiter

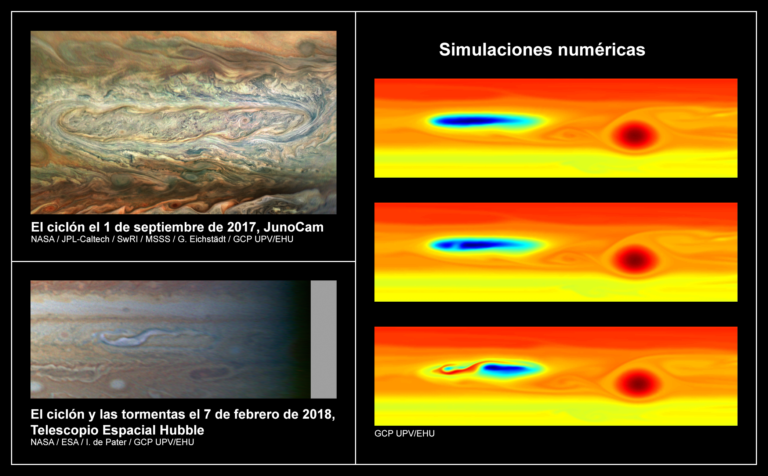

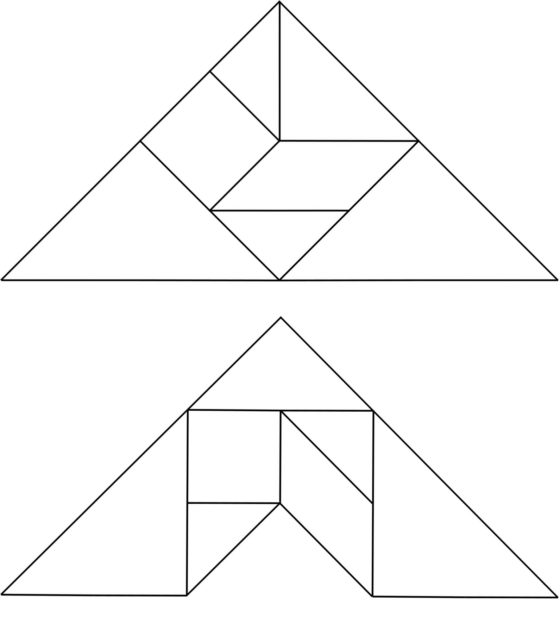

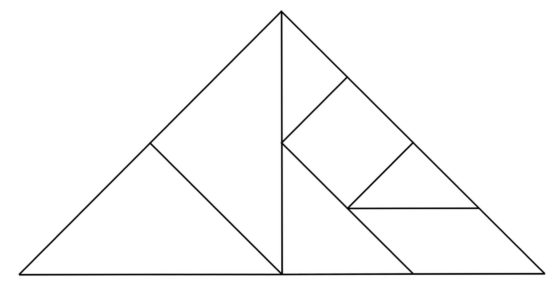

El grupo de Ciencias Planetarias de la UPV/EHU ha estudiado durante un año una serie de tormentas convectivas que se dieron dentro de un ciclón de gran escala de Júpiter. Las tormentas fueron tan energéticas que perturbaron la estructura y la dinámica del ciclón durante meses. Al simular el fenómeno la única conclusión es tormentas de esa magnitud solo pueden ser generadas por la convección de agua.

Imagen: Peio Iñurrigarro, UPV/EHU

Imagen: Peio Iñurrigarro, UPV/EHU

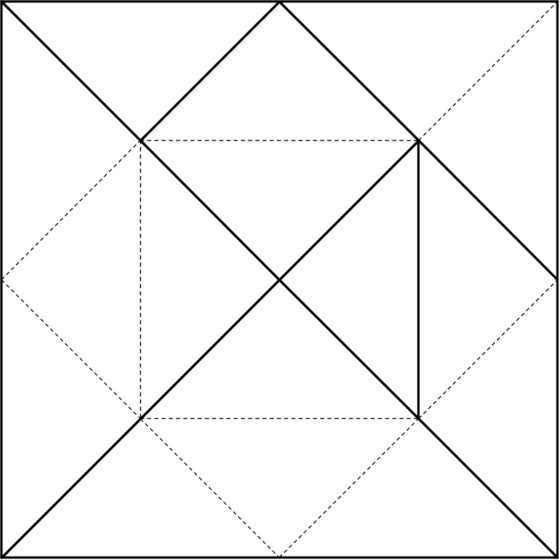

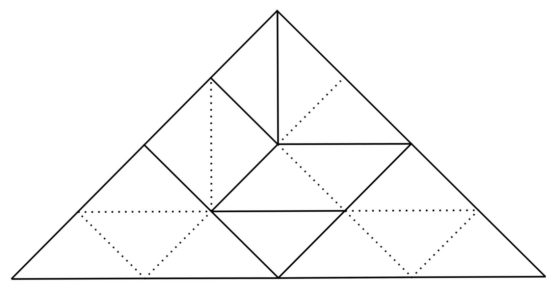

En febrero de 2018 sucedieron en Júpiter una serie de tormentas convectivas, tormentas con fuertes movimientos verticales y gran desarrollo de precipitación, que fueron tan energéticas que cambiaron por completo la región en la que sucedieron: un ciclón de 28.000 km de longitud denominado ciclón fantasma por su débil contraste que lo hace difícil de distinguir en observaciones desde la Tierra. “Tuvimos conocimiento de estas tormentas gracias a las observaciones de personas aficionadas a la astronomía, que ciertamente nos proveen de un seguimiento prácticamente continuo de la actividad meteorológica de Júpiter”, comenta Peio Iñurrigarro Rodriguez, miembro del grupo de Ciencias Planetarias del Departamento de Física Aplicada I de la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la UPV/EHU, y uno de los autores del estudio.

Las primeras observaciones de este fenómeno fueron obtenidas por astrónomos aficionados y en seguida llamaron la atención de los investigadores. “Se trata de un fenómeno no muy habitual; las tormentas se suelen desarrollar en regiones ciclónicas, pero no dentro de ciclones específicos, y eso fue lo que llamó nuestra atención, porque nos interesó ver la interacción que tenían las tormentas con el propio ciclón”, detalla Iñurrigarro. Las tormentas no estuvieron activas más que unos pocos días, pero fueron tan energéticas que modificaron totalmente la estructura del ciclón, generando una gran cantidad de turbulencia en su interior, e incluso terminaron por romper el ciclón en dos estructuras.

Para el estudio, los investigadores han contado con imágenes procedentes de diferentes fuentes, además de las tomadas por astrónomos aficionados, como las que captó el telescopio espacial Hubble, y la cámara JunoCam, de la misión Juno que actualmente está orbitando el planeta Júpiter. También utilizaron observaciones realizadas por los propios miembros del grupo de Ciencias Planetarias con el instrumento PlanetCam UPV/EHU, una cámara de alta resolución instalada en uno de los telescopios del observatorio de Calar Alto en Almería, mediante el que monitorizan la actividad atmosférica de los planetas del Sistema Solar. “Cada uno de los instrumentos toma las imágenes a través de diferentes filtros, por lo que la información que recibimos de unos y otros es complementaria. Además en este caso era necesario hacer un seguimiento durante meses de la actividad producida en el ciclón”, explica el investigador.

Al mismo tiempo que han analizado las numerosas imágenes obtenidas, han realizado simulaciones numéricas tanto del ciclón como de la perturbación que sufrió éste como consecuencia de las tormentas. Utilizaron para ello un modelo numérico de circulación atmosférica adecuado a las características de la atmósfera de Júpiter. Una de las características que quisieron determinar mediante las simulaciones fue la naturaleza de las tormentas, es decir, cuánta energía liberaron las tormentas y cuál fue la fuente de esta energía. En las tormentas convectivas los movimientos producidos son consecuencia de la energía que se libera en la condensación de los diferentes gases que pasan a formar las nubes en expansión observadas. “Los candidatos más importantes eran el amoniaco, principal componente de las nubes visibles del planeta, y el agua, mucho más profunda en la atmósfera y difícil de observar», cuenta Iñurrigarro.

«Mediante las simulaciones fuimos capaces de calcular la energía que debíamos introducir en el sistema simulado para reproducir el fenómeno. Y a través de esa energía suministrada a las estructuras atmosféricas, determinamos que la única fuente posible era la condensación de agua, porque la condensación de agua libera muchísima más energía que la del amoniaco. Entonces, simplemente por comparación, vimos que la cantidad que necesitaríamos de amoniaco para generar esa energía suministrada era imposible de obtener, porque se requeriría recolectar el amoniaco de un área muy superior a la del propio ciclón en el que se produjo la actividad de las tormentas. En cambio, con el agua, al ser mucho más energética, se obtenía un área razonable. Nuestras simulaciones muestran que para reproducir las observaciones es necesario que las tormentas sean muy energéticas y los cálculos detallados nos permiten determinar que las tormentas que se formaron en el ciclón fantasma fueron tormentas convectivas formadas por la condensación de agua proveniente de al menos 80 km por debajo de las nubes visibles”, concluye el físico.

Referencia:

P. Iñurrigarro, R. Hueso, J. Legarreta, A. Sánchez-Lavega, G. Eichstädt, J. H. Rogers, G. S. Orton, C. J. Hansen, S. Pérez-Hoyos, J. F. Rojas, J. M. Gómez-Forrellad (2019) Observations and numerical modelling of a convective disturbance in a large-scale cyclone in Jupiter’s South Temperate Belt Icarus doi: 10.1016/j.icarus.2019.113475

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo Tormentas convectivas de agua muy energéticas en Júpiter se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La importancia del agua en un biomarcador contra el cáncer

- Juno, Júpiter, arte y amoniaco

- Los castillos de arena en Titán no necesitan agua

Ibaizabal itsasadarra zientziak eta teknologiak ikusita

Lortu dugun ezagutza horren zati txiki-txiki bat erakutsi nahi izan dio UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedrak Bizkaiko herritarrei eta kanpotik bisitan etortzen zaizkigunei ere. Eta gainera, gure metropolian jende kopuru handien pasatzen den lekuetako batera eramanez egin du. Metrora eraman dugu. Horretarako Metro Bilbaoren paregabeko laguntza izan dugu, egitasmo honetan indar guztiz parte hartu du-eta.

Itsasadarraren historian zeharreko garapena, inguruko geologia, ubidearen eta Abraren ekologia, egin diren saneamendu lanen ondorioak, Bizkaiko Zubia, metroa eta zenbait osagai aurkeztu dira infografiez hornitutako hamar panel-bilduma baten bitartez. Zientzia eta teknologiaren argitan erakusten dira gai horiek guztiak. Bizi garen eta lan egiten dugun inguruaren ikuspegi desberdina eskaintzen da horrela, ikuspegi ulergarriagoa.

Infografia-bilduma NorArte estudioak gauzatu du eta bertan agertzen den informazioa hainbat erakundeetako ikertzaile eta adituren eskutik jasotakoa da.

Erakusketa honen bitartez eman dio hasiera Katedrak 10 urte beteko dituen 2020 urte honi. Ezagutza jendartera eramatea bilatzen duen ekintza-lerro berri batekin hasi nahi izan du Katedrak urte berria. Orain arte herritarrak deitu egin ditugu zientzia gizarteratzeko antolatu ditugun ekitaldietara etor daitezen; ekimen berri honekin, berriz, kontrako norazkoan ibili nahi dugu, jendearengana joan nahi dugu, ibiltzen eta egoten deneko lekuetara hurbildu nahi dugu zientzia, gure ohiko jarduerak albo batera utzi barik, noski.

Abenduaren 16tik 31ra Moyuako metro-geltokian izan dira panelak. Urtarrilaren 2tik 31ra Indautxuko geltokian izango dira, eta otsailean zehar Portugaletekoan egongo dira ikusgai. Ez galdu itsasadarra beste begi batzuekin ezagutzeko aukera.

———————————————————————————-

Egileaz: Juan Ignacio Pérez Iglesias (@Uhandrea) UPV/EHUko Fisiologiako katedraduna da eta Kultura Zientifikoko Katedraren arduraduna.

———————————————————————————

The post Ibaizabal itsasadarra zientziak eta teknologiak ikusita appeared first on Zientzia Kaiera.

La promoción de las vocaciones científico-tecnológicas: la profecía autocumplida de Poincaré

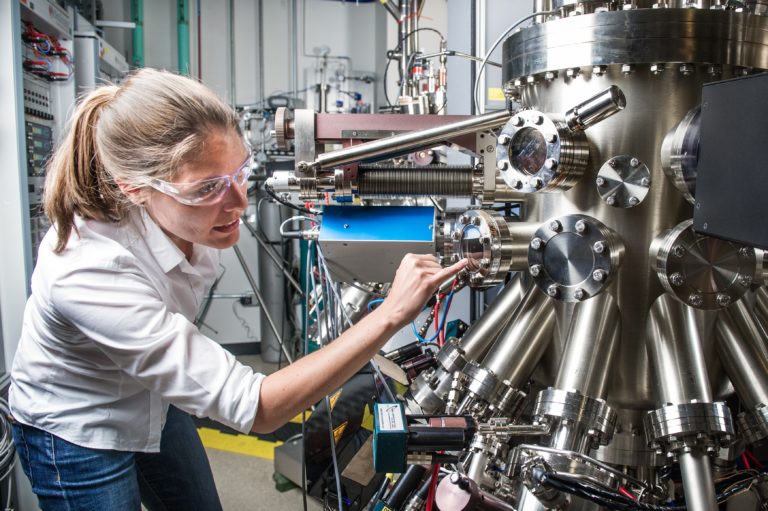

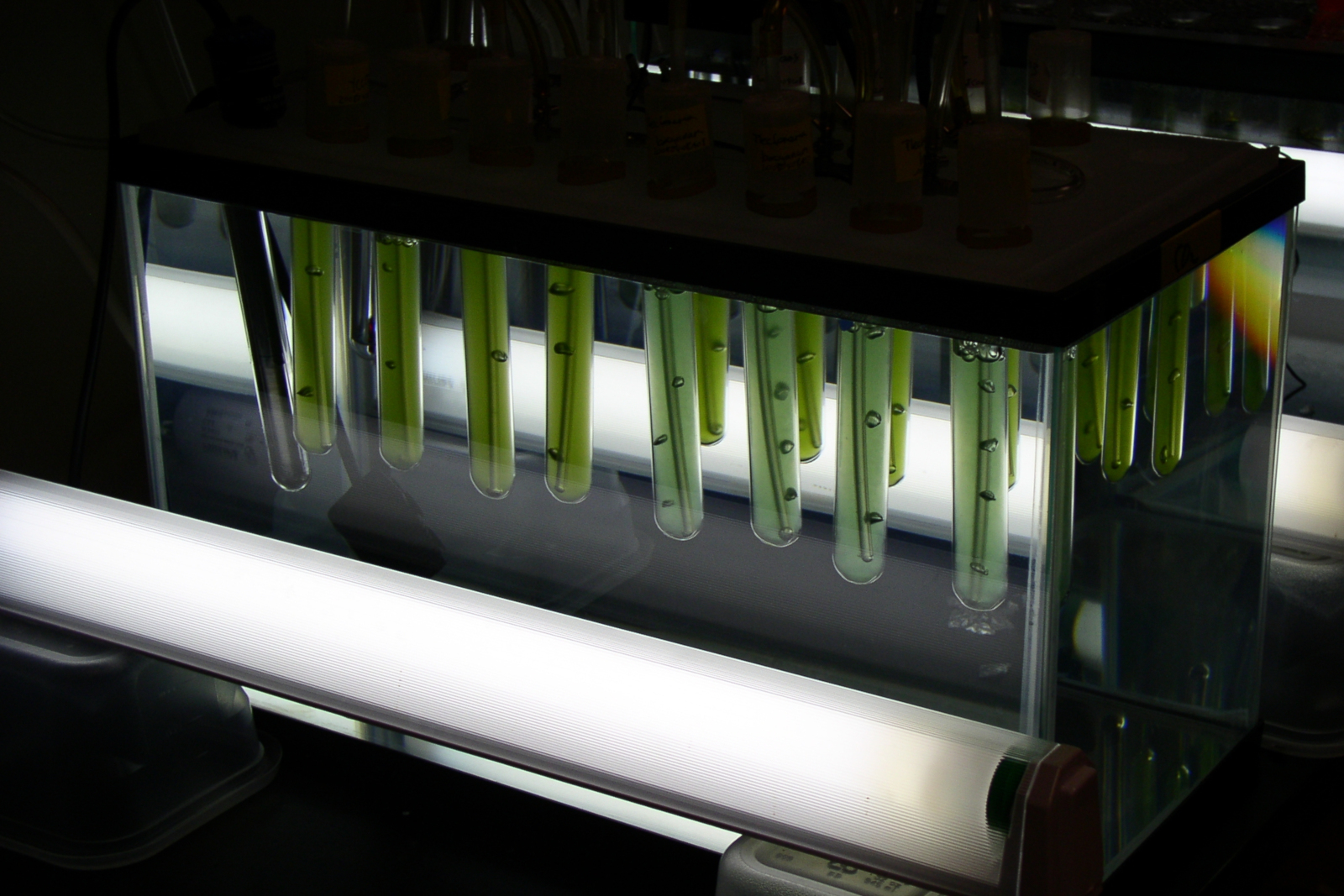

Foto: Science in HD / Unsplash

Foto: Science in HD / Unsplash

Se dice que las profesiones científico-tecnológicas serán las mejor remuneradas y las más demandadas en un futuro inmediato. La promoción de vocaciones STEM está a la orden del día. Estas actitudes conviven con una notable precarización de la profesión científica, sobre todo para quienes se dedican a la ciencia básica. Estos hechos contienen un fondo social, político y filosófico sobre el que es importante reflexionar.

El científico y filósofo Henri Poincaré en su ensayo El valor de la ciencia divide a los científicos entre «prácticos» y «curiosos». Los primeros se dedican a lo útil y los segundos a lo inútil. Poincaré entiende lo útil como todo aquello que atiende solamente al beneficio. Así lo útil puede definirse como lo que pretende resolver problemas: desde curar una enfermedad a desarrollar sistemas de captación de CO2. Lo útil se corresponde con la definición clásica de «ciencia aplicada». En cambio, lo inútil se define como el saber en sí. Así lo inútil puede definirse como una aproximación sensible al mundo: desde describir un fenómeno natural a ofrecer una definición estética del tiempo. Lo inútil se corresponde con la definición clásica de «ciencia básica».

Tanto en ese ensayo de Poincaré como en el ensayo posterior Ciencia y método, defiende a los científicos curiosos a la vez que menosprecia a los científicos prácticos. El manifiesto La utilidad de lo inútil del filósofo Nuccio Ordine sigue la misma línea de pensamiento. A lo largo de todo el texto se refiere a la utilidad como una suerte de perversión consecuencia del capitalismo. Por ejemplo, en el capítulo dedicado a las universidades critica el hecho de que las universidades funcionen como empresas y que el conocimiento se transmita como un utensilio profesionalizador y tecnificador. También en La idea de una universidad de John Henry Newman se rechaza la idea de que la formación universitaria priorice la utilidad. Para Newman la tarea principal de la universidad es generar y transmitir conocimiento, no formar a técnicos. No obstante, Newman se refiere a la utilidad como una consecuencia ventajosa, no como una perversión.

Tanto Ordine como Abraham Flexner en La utilidad de los conocimientos inútiles caen en la misma incoherencia: defienden a los científicos curiosos citando ejemplos de ciencia básica que culminaron en ciencia aplicada. Uno de los ejemplos que citan ambos es cómo los estudios sobre electricidad y magnetismo de Clerk Maxwell posibilitaron la invención de la radio. Es incoherente defender la ciencia básica a través de su conversión en ciencia aplicada. Aunque la una no es posible sin la otra, la defensa de la una sí es posible sin la otra. También es posible defender la ciencia básica sin menospreciar la ciencia aplicada y viceversa.

Polarizar las ideas —lo blanco contra lo negro— a menudo es una trampa retórica. De la misma forma que se han mostrado las dos culturas —ciencias y humanidades— como si entre ellas existiese una guerra; Ordine, Flexner y Poincaré, entre otros, plantean la misma dicotomía útil/inútil entre la ciencia aplicada (prácticos) y la ciencia básica (curiosos). En este caso los tres se posicionan a favor de los científicos curiosos y en contra de los científicos prácticos. Además, es una nueva vuelta de tuerca al dilema planteado por Montesquieu entre lo útil y lo moral.

Para Poincaré lo útil es el camino hacia la inmoralidad. En La inesperada utilidad de las ciencias inútiles, Ordine concuerda con Poincaré. Según él, los crecientes fraudes en las investigaciones científicas han sido perpetrados por científicos prácticos. Pone como ejemplo el famoso artículo antivacunas de Wakefield que fue retirado de The Lancet en 1998. No obstante, la experiencia nos ha enseñado que la inmoralidad puede manifestarse tanto en los científicos curiosos como en los prácticos.

Para Poincaré y Ordine, el beneficio económico es el verdadero germen de la inmoralidad. Esa es la razón por la que la ciencia aplicada, según ellos, predispone al fraude. Por el contrario, los científicos curiosos, «locos desinteresados que murieron pobres y que no pensaron jamás en la utilidad» (Ciencia y método, Poincaré) practican una vida de virtud y principios. Como si asumiese que el ejercicio de la ciencia básica no debiera remunerarse. Como si el voto de pobreza garantizase la virtud.

Tener en cuenta estas ideas es importante para hacer un análisis provechoso de la actualidad. Por ejemplo, la promoción de vocaciones científicas y tecnológicas, principalmente ingenierías, responde a un ejercicio de ingeniería social. Lo vemos en los medios de comunicación y en la publicidad de las enseñanzas superiores: «Los ingenieros informáticos serán los profesionales más demandados, la profesión del futuro, los que tendrán mayores salarios». La mercadotecnia social responde a criterios útiles: se necesitan resolutores de problemas. Es la profecía autocumplida de Poincaré.

Sobre la autora: Déborah García Bello es química y divulgadora científica

El artículo La promoción de las vocaciones científico-tecnológicas: la profecía autocumplida de Poincaré se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Errar es humano, y científico

- La conjetura de Poincaré-Perelman-Miander

- Pena de muerte contra el fraude científico

Konposatu organometalikoak terapia fotodinamikorako

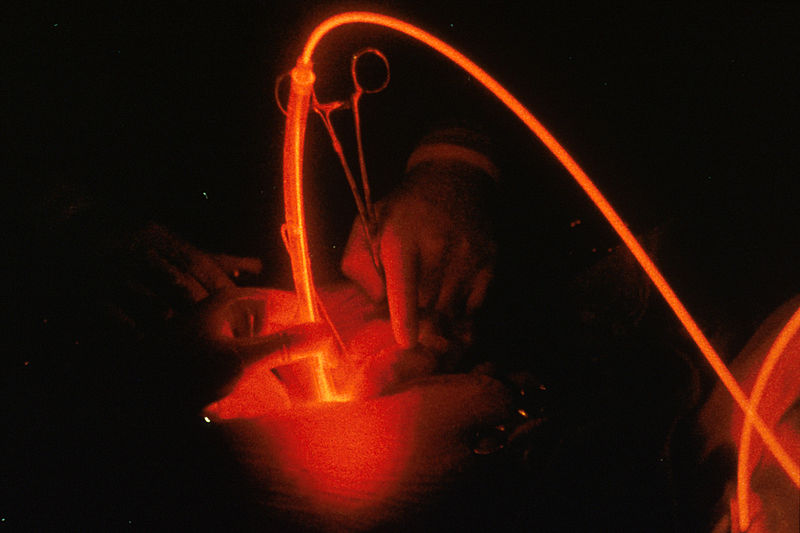

1. irudia:

Terapia fotodinamiko honetan, fotosentikortzaile gisa izendatzen den molekula bat argiarekin kitzikatzean, bere energia inguruko oxigenoari transferitzen dio oxigeno singlete izeneko espezie zitotoxikoa sortuz. Espezie hau da hain zuzen zelulak hiltzeko gai dena. Gainera bakarrik argiztatutako eremu edo ehunean sortzen da oxigeno singletea, aldameneko gune osasuntsuak kaltetu gabe, eta beraz, ohiko minbiziaren aurkako metodoen albo-efektuak saihestuz.

Lan honetan, fotosentikortzaile berri eta efizienteak sintetizatu eta karakterizatu dira. Hauek, BODIPY kromoforoei (4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indazeno koloratzaileak) loturiko Iridio (III) ziklo metalikoak dira hain zuzen. Diseinu arrazionala dela bide, argi ikusgaia xurgatzeko gai diren konposatuak lortu dira, zeinak oxigeno singletea oso modu efizientean sortzeko gai diren, batzuk leiho-klinikora ere gerturatuz (espektro elektromagnetikoaren eremu gorria, 650-800 nm), ehunetan sakonera sartzeko gai den argi eremua hain zuzen.

Izan ere, biomedikuntzan erabiltzeko aproposak diren konposatu fotoaktiboak behar direnean, argia eremu gorri horretan xurgatzea interesgarria da, gorputz ehunek eremu gorria baino uhin-luzera energetikoagoko argia (urdiranzkoa) xurgatzen dutelako. Baina ez bakarrik hori; konposatu hauek igorpen fluoreszentea ere erakusten dute. Horrela, aktibitate duala dutela esan daiteke. Alde batetik oxigeno singletea sortzen dute, terapia fotodinamikorako egokiak izanik; eta bestetik fluoreszenteak dira, bioirudian erabilgarriak izanik beraz.

Azken hau interesgarria da ehunetan konposatuen jarraipena egin ahal izateko, adibidez mikroskopia teknikak erabiliz. Bi prozesu hauek konbinatzen dituzten konposatuak aurkitzea ez da erraza, aurkakotzat hartu daitezkeelako oxigeno singletearen sorkuntza eta fluoreszentzia, bata bestearekin lehiatuz.

Prestatutako iridio-oinarridun konposatu organometalikoak sakonki karakterizatu dira haien igorpen fosforeszentea, erdibizitza denborak eta kalkulu teorikoak aurrera eramanez, horrela ikusitako fotosentikortzaile-aktibitateari azalpena bilatuz. Emaitza guzti hauen arabera oxigeno singletea sortzearen arduraduna BODIPY unitatea da. Unitate honek, iridiorik (atomo pisutsurik) gertu ez daukanean berriz, ez da fotosentikortzaile-aktibitaterik erakusten. Beraz, ondoriozta daiteke fotosentikortzaile berri hauek modu eraginkor eta egokian diseinatu direla.

Azkenik, terapia fotodinamikorako (zelulak hiltzeko) konposatu egokiak diren egiaztatzeko, in vitro ikertu da fotosentikortzaileen aktibitatea HeLa zelulekin. Ikusi da konposatuak efizienteki barneratzen direla zeluletan eta argiztatzean zelulak hiltzeko gai direla nahiz eta konposatuen kontzentrazioa baxua izan. Beste baldintza garrantzitsu bat fotosentikortzaile hauek apropos gisa hartu daitezen terapia fotodinamikorako da ez direla toxikoak izan behar zelulentzako zuzenki argiztatzen ez badira. Gure kasuan hau betetzen dela ikusi da, zelulen heriotza-tasa ilunpean eta fotosentikortzaileen presentzian ia nulua bait da.

Hau guztia dela eta, lan honetan deskribatzen diren konplexuak potentzialki aproposak direla teragnosirako agente gisa esan daiteke (terapia eta irudia bateratuz), fotosentikortzaile aktibitateaz gain, igorpen fluoreszentea ere erakusten baitute.

Artikuluaren fitxa:- Aldizkaria: Ekaia

- Zenbakia: Ekaia 35

- Artikuluaren izena: Konposatu organometalikoak terapia fotodinamikorako.

- Laburpena: BODIPY kromoforoei (4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indazeno koloratzaileak) loturiko iridio (III) ziklo metalikoak prestatu eta karakterizatu dira fotosentikortzaile berri eta efizienteak garatu nahian. Diseinu arrazionala dela bide, argi ikusgaia xurgatzeko gai diren konposatuak lortu dira, zeinak oxigeno singletea oso modu efizientean sortzeko gai diren, batzuk leiho klinikora ere gerturatuz; ehunetan sakon barneratzeko gai den argi-eremua dena, hain zuzen. Konposatuen igorpen fosforeszentea, erdibizitza denborak eta kalkulu teorikoak aurrera eraman dira ikusitako fotosentikortzaile-aktibitateari azalpena bilatu nahian, eta emaitza horien guztien arabera, oxigeno singletea sortzearen arduraduna BODIPY unitatea dela ondorioztatu da. In vitro ikertu da terapia fotodinamikorako aktibitatea HeLa zelulekin, eta agerian jarri da konposatuak efizienteki barneratzen direla zeluletan, ez direla toxikoak haientzat ilunpean, eta argiztatzean zelulak hiltzeko gai direla nahiz eta konposatuen kontzentrazioa baxua izan. Hau guztia dela eta, esan daiteke lan honetan deskribatzen diren konplexuak potentzialki egokiak direla teragnosirako agente gisa, fotosentikortzaile-aktibitateaz gain igorpen fluoreszentea ere agertzen baitute.

- Egileak: Rebeca Sola-Llano eta Antonio Veloso.

- Argitaletxea: UPV/EHUko argitalpen zerbitzua.

- ISSN: 0214-9001

- Orrialdeak: 57-70

- DOI: 10.1387/ekaia.19701

————————————————–

Egileez:

Rebeca Sola-Llano eta Antonio Veloso UPV/EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultatean dabiltza eta Antonio Velosok, gainera, Polymaten ere.

———————————————–

Ekaia aldizkariarekin lankidetzan egindako atala.

The post Konposatu organometalikoak terapia fotodinamikorako appeared first on Zientzia Kaiera.

Constelazión : homenaje a Alan Turing

Cuando José Cruz puso el punto y final a ‘Constelazión’, su ordenador estaba llorando.

María Velasco, prólogo de ‘Constelazión. Ensayo teatral en dos trozos’

Alan Mathison Turing (1912-1954) es probablemente uno de los matemáticos más conocidos por el gran público. El cine se ha encargado de inmortalizarlo con películas como Breaking the Code —Descifrando el código— (1996), o la más reciente The Imitation Game —Descifrando Enigma— (2014), en las que la azarosa vida del científico se novela con mayor o menor fidelidad.

Recordemos que, durante la Segunda Guerra Mundial, Turing fue convocado a Bletchley Park para trabajar en el descifrado de mensajes procedentes del ejército nazi —mensajes codificados por medio de la máquina alemana Enigma—. Entre sus aportes a la ciencia de la computación y a la inteligencia artificial, destacan los conocidos test de Turing o la máquina de Turing.

Su carrera se vio truncada al ser procesado por homosexualidad en 1952. Dos años después de su condena, falleció —¿Se suicidó? ¿Fue asesinado?— contribuyendo al misterio alrededor de su figura.

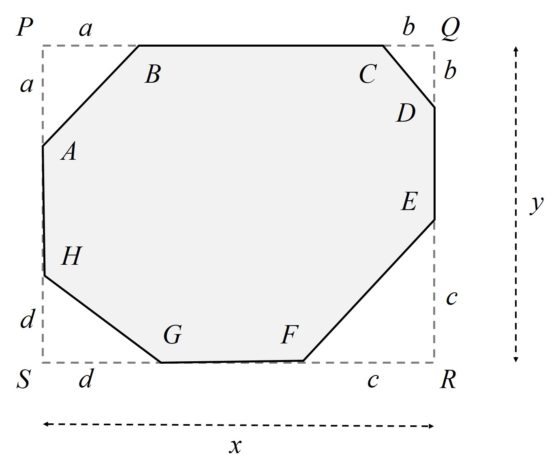

Portada de Constelazión de José Cruz.

Portada de Constelazión de José Cruz.

Traemos a este Cuaderno de Cultura Científica una propuesta teatral sobre Alan Turing, Constelazión. Ensayo teatral en dos trozos del dramaturgo José Cruz.

Sinopsis

Una misteriosa mujer con problemas de amnesia, un puntilloso regidor que supervisa la escena como quien juega una partida de ajedrez y un científico visionario obsesionado con la matemática del amor. Esta pieza teatral es una invitación al universo de Alan Turing (1912-1954), una de las mentes más privilegiadas e influyentes del pasado siglo, padre de la informática, precursor de la geometría fractal y víctima de una sociedad intolerante incapaz de comprender la diferencia. ¿Conseguirá esta noche Sibila cambiar el curso de su desgraciada historia? ¿Podrá el Desconocido llevar a buen puerto su misterioso plan? ¿Descubrirá Alan el por qué uno más uno a veces suma uno?

Los personajes de Constelazión se presentan en la obra como Alan Turing –un científico–, Sibila –una actriz– y Desconocido –un regidor. Los dos trozos a los que se alude en el título y de los que se compone la pieza son Inspirazión y Expirazión. Ambos trozos juegan continuamente con saltos en el tiempo. Y ambos incorporan realidades vividas en distintos momentos para hacer coincidir personajes y buscar respuestas, aclaraciones, excusas o disculpas.

La obra comienza con Alan Turing sentado en un escenario vacío, con una manzana en la mano y leyendo un libro: es el 7 de junio de 1954, la noche de su muerte.

El libro que lee es una especie de diario en el que el matemático tiene anotados metódicamente los encuentros con sus amantes y sus hábitos de conducta. A través de ellos y sus recuerdos intenta conocerse mejor a sí mismo: Fred, Paul, Henry, Morgan, Ernesto, Bert,… y el joven Arnold Murray que acaba desencadenando el fatal desenlace de la vida del científico.

Sibila es una mujer, una sombra, una intrusa que se introduce en el espacio vital de Turing. Actúa de enlace entre el público y el matemático, ejerce como motor de los recuerdos del protagonista, adelanta los acontecimientos que van a seguir y evoca fragmentos de la biografía de Turing. Aunque pretende intervenir tan solo como narradora, acaba implicándose en la vida del matemático, al que escucha y consuela.

Desconocido es un regidor. Monta y desmonta escenarios para simular el despacho o la casa del científico. También personifica a los amantes de Turing, que van a apareciendo a medida que el matemático lee fragmentos de su diario.

Conocer es siempre regresar.

Alan Turing en ‘Constelazión’

Esta bella frase del científico dibuja la manera en la que, durante la obra, se retorna incesantemente a situaciones pasadas, se analizan obsesivamente los momentos vividos o se ahonda en la identidad del protagonista.

Las matemáticas no son una ciencia exacta. Uno más uno jamás sumará dos. La mayor parte de las veces el resultado es cero. Y, si hay suerte, uno. Las relaciones humanas operan según un estricto código binario.

Alan Turing en ‘Constelazión’

Turing recurre a sus matemáticas para hablar del amor y el desamor. ¿Le amaba Arnold realmente, o solo se acercó a él por interés?

“Constelazión” es una de mis obras más personales. Escrita entre 2011 y 2014, estrenada en mayo de ese último año y publicada unos meses después, constituye, además de un encendido homenaje a la figura del visionario Turing, un “ensayo dramático” acerca de la naturaleza matemática del amor. Esa vocación cientificista se traslada a una estructura relativamente compleja que juega con la repetición como recurso e intenta valerse de las propias paradojas del teatro para demostrar, a la manera de un experimento de laboratorio, el poder del amor para trascendernos y salvarnos.

José Cruz, Contexto teatral

Más información:

-

José Cruz, Constelazión. Ensayo teatral en dos trozos, Eirene Editorial, 2014

-

Marta Macho Stadler, «Constelazión. Ensayo teatral en dos trozos», de José Cruz, DivulgaMAT, mayo 2015

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad.

El artículo Constelazión : homenaje a Alan Turing se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- «Alan Turing, un genio incomprendido» por Alfonso Jesús Población

- Homenaje de Google a Euler

- El teorema de Morcom

Bizitza sentitzerakoan hitzek duten garrantziaz

Piliriqatigiinniq. Gustuak gustu, ez dirudi bereziki hitz ederra. Baina esanahiari erreparatuz gero, izugarri polita da. Inuitek egoera zehatz bat deskribatzeko erabiltzen duten hitza da. “Helburu bat lortzeko elkarrekin lan egiteko gaitasuna” da piliriqatigiinniq-a. Euskaldun batek erraz igarriko du euskarak ere auzolana duela, antzeko esanahiarekin. Egia esanda, euskarak halako hitz polit asko gordetzen ditu bere baitan, eta askotan horregatik euskaldunok harro azaltzen gara munduaren aurrean. Baina hizkuntza guztiek dituzte berezko hitz jatorrak. Esaterako, bielorrusiarrek ere talaka hitza dute “komunitatearen izenean, borondatez egiten den lan komuna” adierazteko.

Ez pentsa horrelakoak soilik kontu abstraktuei dagozkienik. Adibide bat jartzearren, etxetik kanpo eraman baina jan gabe berriro bueltan ekarritako jakiari esateko modu bat dute hungarieraz: madarlatta.

1. irudia: Berez gizakien emozioak unibertsalak ote diren jakiterik ez dago, baina emozio horiek lengoaiaren bitartez adierazteko modu desberdinak aztertzea badago. Horixe egin du zientzialari talde batek. (Ilustrazioa: Juanma Gallego)

Baina, zalantza barik, plazerari dagokien terminoetan dago aniztasun bereziena. Hala, serbokroazieraz merak deitzen diote eguneroko jardun xumeek ematen duten plazerari; adibidez, lagun artean egoteari. Nederlanderaz uitwaaien erabiltzen dute “leku haizetsu bat bisitatzean hartzen diren plazera” adierazteko, eta, geografiaren eraginaren pean jarraituta, malteraz ixxemmex hitza dute eguraldi ona ateratzen denean hartzen den eguzki-bainu goxoa adierazteko. Horiek bai bizipozaren adierazle, ezta?

Halako adibideek argi erakusten dute batzuetan zaila dela hizkuntza desberdinen arteko itzulpen zehatzak egitea, eta askotan batetik bestera egindako moldaketetan ñabardura asko galtzen direla. Baina, oro har, hitz bakoitzak itzulpen posible bat du gainerako hizkuntzetan, edo, bederen, aukera dago igartzeko zein kontzeptu adierazi nahi duen. Eta askotan gertatzen da ere hitz bakar batek adiera bat baino gehiago dituela. Fenomeno horri kolexifikazioa deritzo, eta horren bitartez, zientzialariak ondorioak ateratzen saiatzen ari dira.

Hizkuntza multzo handiak harremanetan jartzeko jardunean ez dira nahikoak, noski, hainbat hizkuntzetan aritzeko gai diren ikertzaileak, datu-base terminologiko handiak baizik. Modu horretan, teknologia berriek terminoen arteko harremanak ikertzeko modua erraztu dute.

Science aldizkarian argitaratu duten zientzia artikulu batean azaldu dute norabide honetan egindako azken ikerketa handia. Askotan hizkuntza desberdinek koloreak adierazteko duten terminoetan arreta jarri bada ere, oraingoan emozioak adierazteko moduan jarri dute fokua. Gutxi gorabehera munduan mintzatzen diren hizkuntzen herena arakatu dute.

20 hizkuntza-familia nagusietako 2.474 hizkuntza aztertu dituzte, eta, horietan oinarrituta, sentimenduak adierazteko hizkuntza desberdinetan erabiltzen diren hitzen mapa semantikoa osatu dute. Horrez gain, eta ikerketaren testuingurua hobetu nahian, emozioari lotuta ez dauden 2.400 inguru kontzeptu gehitu dituzte azterketan. CLICS izeneko kolexifikazioen datu-basean oinarritu dira, besteak beste, ausazko ibilbideen teknika baliatuz, kontzeptu desberdinen arteko harremanak aurkitzen saiatzeko. Euskara ere bilduta dago datu-basean, northeuralex bildumaren baitan. Kasu honetan, euskara indoeuropar hizkuntza delako ideia bitxia babesten duen Gianfranco Forni adituak egindako bildumarekin ordezkatuta dago.

Datu-base hori arakatuta, kontzeptu desberdinak nola lotzen diren aztertu dute, hizkuntza bakoitzaren arabera emozioak antzekoak ala desberdinak ote diren ebatzi nahian. Funtsean, kolexifikazio asko aztertuta, zientzialariek aukera dute jakiteko kontzeptu batek esanahi unibertsala ote duen. 24 emozioren esanahia aztertu dute hizkuntza horietan guztietan, eta ondorioztatu dute emozioen adierazpenak ez direla hasieran uste daitekeen bezain unibertsalak. Alta, emozioena koloreen adierazpenean dagoen aldagarritasuna baino hiru aldiz handiagoa dela proposatu dute. Aldeak alde, patroi antzeko bat aurkitu dutela azaldu dute. Horren arabera, argudiatu dute hizkuntza guztiek balentzia eta aktibazio izeneko ezaugarrien arabera emozioak “bereizten” dituztela. Balentziaren arabera, emozioak atseginak edo desatseginak izan daitezke. Aktibazioari dagokionez, parametro hau sentimendu bakoitzari lotuta agertzen den fisiologia-jardueraren maila litzateke. Emozio bakoitzarekin batera atxikita doan bihotz-maiztasuna jarri dute aktibazioaren adierazletzat.

2. irudia: Austronesiar hizkuntzetan aurkitu dituzte hainbat alde nabarmen. Horietan maitasuna penari lotuago agertzen da, eta ez horrenbeste nahiari edo gustuari. (Argazkia: Jovi Waqa/Unsplash)

Aurkitutako joera horren arabera, kolexifikazio edo kontzeptuen arteko loturetan hizkuntza gehienek ez dituzte nahasten emozio positiboak eta negatiboak. Berdina gertatzen da bigarren faktoreari dagokionez: aktibazio handiko eta aktibazio baxuko emozioak ez dira nahasten.

Sen arruntak agintzen duena egiaztatzeko moduan izan dira. Horrela, ondorioztatu dute hein handi batean geografiaren araberakoa dela hizkuntzen arteko aldakortasuna: geografikoki hurbil dauden hizkuntzek emozioak adierazteko antzeko moduak dituzte, baina distantziak handitzen direnean horien arteko aldea handitzen da. Geografian oinarritutako antzekotasun horiek arrazoi historikoei egotzi diete. Horien adibidetzat, merkataritza-harremanak, konkistak eta populazioen mugimenduak aipatu dituzte.

Adibide zehatz eta argigarriak jarri dituzte, sentimenduak adieraztean erabiltzen diren terminoen arteko aldeak ikusarazteko. Esaterako, hizkuntza indoeuroparretan maitasuna nahiari edo gustuari lotuta agertzen den bitartean, austronesiar hizkuntzetan penari lotuta azaltzen dela. Bestetik, hawaiierazko pu’iwa hitzak beldurra eta ezustekoa esanahiak ditu, eta antzeko lotura dago familia bereko beste hainbat hizkuntzatan. Baina harreman hori ez da ematen beste hizkuntzetan, eta horrek esan nahi du hizkuntza horietako hiztunek ondo bereizten dituztela bi emozio horiek.

Antza, gizakiek antzeko emozioak sentitzen badituzte ere, emozio horiek komunikatzeko modua norberaren kulturaren arabera moldatuta dago. Emozioa garunari lotuta doanez, hein batean, hainbat neurologoek behin baino gehiagotan proposatu duten ideiaren bidetik lihoake hau: hizkuntzak, nolabait, garuna aldatzeko gai direla.

Hortaz, hobeto bizi nahi izanez gero, arren, saiatu bizipozari lotutako emozioak komunikatzen. Horrek benetan garunean eraginaren bat izango ote duen zientzialariek argitu beharko dute. Dena dela, berdin dio. Horrela izanda ala ez, ziur ingurukoek jarrera hori eskertuko dizutela.

Erreferentzia bibliografikoa:

Joshua Conrad Jackson et al., (2019). Emotion semantics show both cultural variation and universal structure. 366 (6472), 1517-1522. DOI: 10.1126/science.aaw8160.

———————————————————————————-

Egileaz: Juanma Gallego (@juanmagallego) zientzia kazetaria da.

———————————————————————————-

The post Bizitza sentitzerakoan hitzek duten garrantziaz appeared first on Zientzia Kaiera.

Construyendo la mecánica cuántica

Imagen: Gerd Altmann / Pixabay

Imagen: Gerd Altmann / PixabayA mediados de la década de 1920 estaba claro que las «cosas» (electrones, átomos, moléculas) consideradas durante mucho tiempo como corpúsculos también muestran propiedades de onda. Este hecho es la base de la teoría actualmente aceptada de la estructura atómica. Esta teoría, la mecánica cuántica, se introdujo en 1925. Sus fundamentos se desarrollaron muy rápidamente durante los años siguientes, principalmente por Born, Heisenberg, Schrödinger, Bohr, Jordan y Dirac.

Al principio, la teoría apareció en dos formas matemáticas diferentes, propuestas independientemente por Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger. Heisenberg enfatizó el aspecto corpuscular de los objetos cuánticos, mientras que Schrödinger enfatizó el aspecto ondulatorio. Finalmente, Schrödinger demostraría que, de hecho, estas dos formas de la mecánica cuántica son equivalentes, es decir, diferentes formas de expresar las mismas relaciones. La formulación de Schrödinger ahora es la predominante, aunque los símbolos utilizados en sus ecuaciones ahora se interpreten de manera algo diferente al uso original de Schrödinger. Este predominio en última instancia se debe exclusivamente a la base matemática, el cálculo diferencial, mucho más manejable que la forma de Heisenberg, basada en el cálculo matricial.

Schrödinger buscó expresar matemáticamente la naturaleza dual de onda-corpúsculo de la materia. Maxwell había formulado la teoría electromagnética de la luz en términos de una ecuación de onda. Los físicos estaban familiarizados con esta teoría, sus aplicaciones y sus matemáticas. Schrödinger razonó que las ondas de de Broglie asociadas con los electrones podrían describirse de forma análoga a las ondas de luz clásicas. Por lo tanto, debe haber una ecuación de onda que se mantenga para las ondas de materia, al igual que existe una ecuación de onda para las ondas electromagnéticas. [2]

Schrödinger obtuvo una ecuación para las ondas de materia (ondas de de Broglie) asociadas con los electrones en movimiento. Esta ecuación, que lleva su nombre, ecuación de Schrödinger, define las propiedades de onda de los electrones y también predice su comportamiento corpuscular. La ecuación de Schrödinger para un electrón unido en un átomo tiene una solución solo cuando una constante en la ecuación tiene los valores de números enteros 1, 2, 3.. . . Estos números se corresponden con diferentes energías. Por lo tanto, la ecuación de Schrödinger predice que solo ciertas energías de electrones son posibles en un átomo. [3] Además, estos estados energéticos se corresponden con la imagen de ondas electrónicas estacionarias en los diversos estados estacionarios.

En el modelo de Schrödinger estos resultados se derivan directamente de la formulación matemática de la naturaleza de onda y corpúsculo del electrón. Bohr tuvo que asumir la existencia de estos estados estacionarios al principio y no hacer suposiciones sobre las órbitas permitidas. En el modelo de Schrödinger, sin embargo, los estados estacionarios y sus energías se derivan de la teoría. El nuevo modelo arroja todos los resultados de la teoría de Bohr, sin ninguna de las hipótesis inconsistentes de la teoría de Bohr. La nueva teoría también explica cierta información experimental que la teoría de Bohr no tuvo en cuenta. Por ejemplo, permite calcular la intensidad de una línea espectral, que se entiende como la probabilidad de que un electrón cambie de un estado de energía a otro. [5]

Tras la unificación de la mecánica de ondas de Schrödinger con la formulación de Heisenberg, la mecánica cuántica pasa a estar representada por la ecuación de Schrödinger, que ya no proporcionaba un modelo materializable o una imagen visualizable del átomo. El modelo planetario del átomo tiene que abandonarse pero no ha sido reemplazado por otra imagen simple. Ahora hay un modelo matemático para el átomo de un éxito enorme, pero no hay un modelo físico fácilmente visualizable. Los conceptos utilizados para construir la mecánica cuántica son mucho más abstractos que los del modelo de Bohr. [6] A pesar de ello la formulación matemática de la mecánica cuántica es mucho más poderosa que la empleada en el modelo de Bohr para predecir y explicar fenómenos. Muchos problemas que antes no se podían resolver se resolvieron rápidamente con la mecánica cuántica.

La comunidad física ha aprendido que el mundo de los átomos, los electrones y los fotones no puede pensarse en los mismos términos mecánicos que el mundo de la experiencia cotidiana. En cambio, el estudio de los átomos presenta algunos conceptos nuevos fascinantes, como los que veremos a continuación. Lo que se ha perdido en fácil visualización se compensa con un aumento en la comprensión de la naturaleza al nivel más fundamental.

Notas:

[1] Dado que la forma de la teoría de Schrödinger está más cerca de las ideas de De Broglie, a menudo se la conoce como mecánica ondulatoria.

[2] Esta parte matemática de la mecánica ondulatoria no puede discutirse adecuadamente sin usar matemáticas avanzadas, pero las ideas físicas involucradas requieren solo unas matemáticas muy simples y son esenciales para comprender la física moderna. Por lo tanto, el resto de esta serie se centrará en tratar algunas de las ideas físicas de la teoría para indicar que son realmente razonables y algunos de sus resultados más importantes.

[3] En el átomo de hidrógeno, la energía del electrón resulta tener los valores numéricos En = k22π2me2/n2h2 , donde n toma los valores 1, 2, 3, … Estas energías se corresponden a los valores experimentales y ¡son los mismos del modelo de Bohr!

[4] Esta idea es clave y muy simple. Si no la terminas de entender repasa Las ondas electrónicas y la estructura de la materia.

[5] Véase Las limitaciones del modelo de Bohr

[6] A este respecto véase El universo ametafórico

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Construyendo la mecánica cuántica se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Más allá del modelo de Bohr

- El comportamiento corpuscular de la luz: momento lineal del fotón

- El modelo de Bohr explica la fórmula de Balmer

Tots els colors del verd: berdea nonahi

Berde guztiak aurki ditzakegu gure bazterretan. Hori da, behintzat, Raimon paregabeak abesten duena. Zer da berdea, ordea? Non bukatzen da kolore hau? Non hasten da horia, espektroaren alde batetik, edo urdina, beste aldetik? Ez da lan erraza galdera horiei erantzutea. Halaxe soilik uler daiteke vietnamdarrek hitz berbera erabiltzea berdea eta urdina izendatzeko, edo Amazoniako bororoek berdearen 17 tonu bereiztea. Eta zer esan gure hizkuntzari buruz. Euskaldunok ez dugu hitz zaharrik berdea izendatzeko. Nork eta guk, berdez inguratuta bizi garenok!

Argi dago berdea kolore berezia dela. Argi ere badago naturarekin lotuko genukeen lehenengo kolorea izango litzatekeela. Ama Lurrak, berriz, inoiz ez dio gizakiari berdea modu errazean eskuratzeko aukerarik eskaini, kolorearen esklusibotasuna nahi izango balu bezala. Pigmentu berdeak lortzea erronka izugarria izan da artistentzat historian zehar. Gorriak ikusi dituzte margolanetan berdea irudikatzeko, esamoldea egokiena ez bada ere. Laster ikusiko dugu nola lortu zituzten pintura irrikatu horiek; baina, lehendabizi, ezagutu dezagun nola margotzen duen artistetan artistenak.

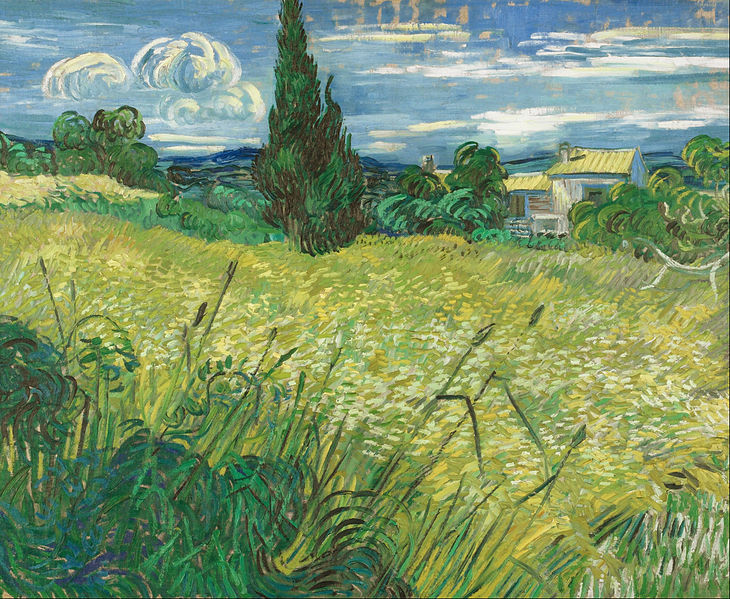

1. irudia: Vincent van Goghen Zelai berdea. (Argazkia: Wikimedia Commons – jabego publikoko irudia)

Oinez zelai berdean itsaso bazterrean gailurrak ditut maite eta kresal usaina.Zuhaitz handienek zein landare xumeenak klorofila molekulari zor diote kolorea. Hobe esanda, klorofila-molekulei zor diete kolorea, klorofila-A eta klorofila-B existitzen baitira. Hala ere, guztiz zehatzak izateko, ezin ditugu beste substantzia batzuk albo batera utzi: karotenoideak, flabonoideak eta antozianinak. Konposatu horiek eskaintzen duten tonu gorri-horixkak oso garrantzitsuak dira, batez ere udazkenean, klorofilak uzten gaituenean.

Gezurra badirudi ere, klorofilak gure odolari kolorea ematen dion hemoglobinaren antz handia du; behintzat, kimikaren ikuspuntutik. Hori bai, landareen pigmentuak argi ikusgaiaren banda gorria eta urdina xurgatzen du, eta berdea islatzen. Horrexegatik du kolore hori. Argiarekin sortzen den interakzioari esker, landareek energia eskuratu dezakete eta, bide batez, gizakiontzat ezinbestekoa zaigun oxigenoa askatu. Baina natura ez da beti horren eskuzabala izaten, eta ez du baimendu klorofila artelanetan erabiltzea, substantzia honekin egindako margoak ez baitira iraunkorrak. Adibidez, labar-arteari buruz pentsatzen dugunean, nekez etorriko zaigu gogora kolore berdea. Izan ere, arte prehistorikoaren paletan beltza, gorria eta zuria ziren nagusi, zeinak eskura zituzten errautsetatik, burdinen oxidoetatik eta klarionetik lortzen baitziren, hurrenez hurren. Hori da esaten dutena. Baina, gure arbasoek ez ote zituzten iratzeak eta haritzak margotzen? Zergatik landarerik ez eta oreinak eta bisonteak bai? Ez ote zen berdea zuzien argipean ondo bereizten? Edo, beharbada, desagertu egin dira marrazki horiek mendeak joan ahala…

Edonola ere, eta klorofila fotosentikorra izan arren, artista batzuek artelan apartak erdietsi dituzte sentikortasun horretaz baliatuz. Adibide paregabea da Binh Danh, jatorri vietnamdarrekoa, berdea eta urdina bereizteko hitzik ez zuten lurralde horietakoa. Bere artelanak argazkigintzan oinarritutako prozeduraren bidez lortzen ditu. Hasteko, negatibo bat ipintzen du hosto berde baten gainean; bere amaren lorategikoa baldin bada, askoz hobe. Gero, hostoa eguzkipean uzten du, argiak estalita ez dauden zatiak eraso ditzan. Hala, zati horietan klorofila degradatuko da eta hostoak kolorea galduko. Emaitza ikusgarria da, 2. irudian ikus dezakezuen bezala. Hori bai, artelana bukatutakoan erretxinaz babestu behar da, degradazioak aurrera egin ez dezan. Egun, klorofilaren egitura kimikoan oinarritzen diren ftalozianina berdea bezalako pigmentu egonkorrak sintetizatzea lortu dugu. Horrek, ordea, ez du inondik inora Binh Danhek jarraitzen duen prozeduraren lilura.

2. irudia: Klorofilaren degradazioaren bidez lortutako artelana. (Argazkia: Rocor – CC-BY-NC 2.0 lizentziapean. Iturria: Flickr)

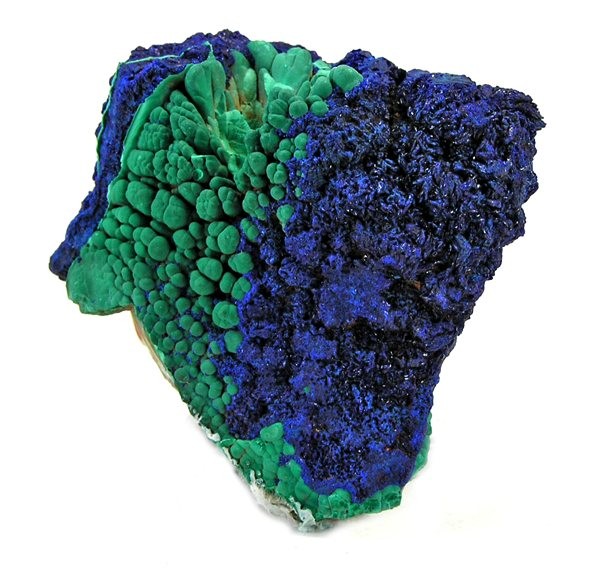

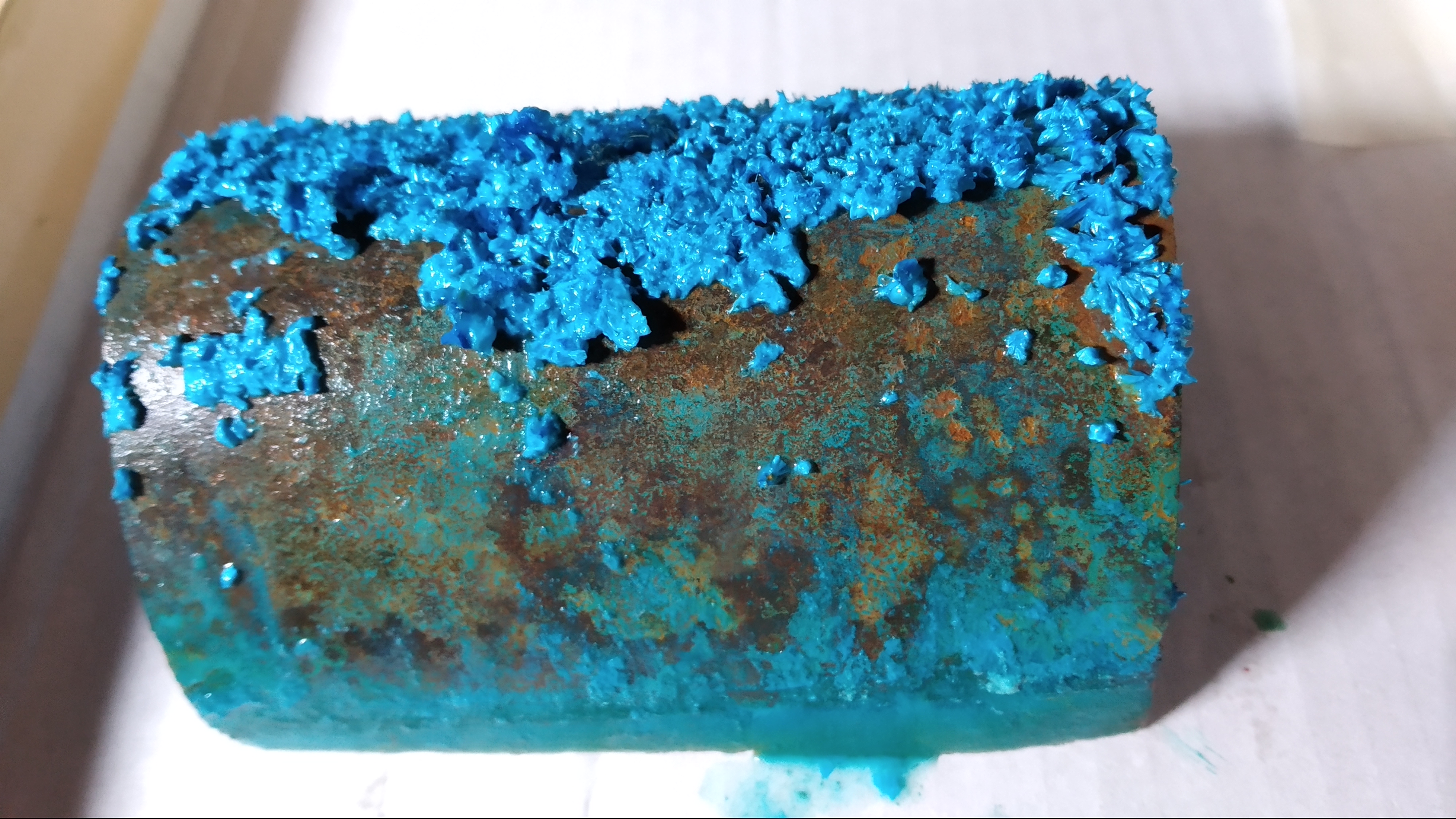

It’s not that easy bein’ green Having to spend each day The color of the leavesGustavo igelak zioen lez, ez da erraza hostoen kolorekoa izatea; kolore horretako margoak lortzea erraza ez den bezala. Agian horrexegatik, gizakiak lortu zuen lehenengo pigmentu berdeari landare izena ipini zion: malakita. Grekoek ipini zioten izena, eta “malben hostoen kolorekoa” esan nahi du. Bitxia da, ziur aski malba morearekin lotuko genukeelako hasiera batean, baina malba kolorekoak landarearen loreak dira, ez hostoak. Landare-erreinua albo batera utzi behar dugu malakitaz hitz egin ahal izateko, hura minerala baita (Cu2CO3(OH)2). Askotan, azurita (Cu3(CO3)2(OH)2) izeneko beste mineral batekin batera agertzen da, eta harribitxi asko baino politagoak diren konbinazioak sortzen dituzte (3. irudia). Mineral biek kobrea dute, betiere urdinaren eta berdearen kimikarekin erlazionatuta dagoen elementua. Azurita malakita bihur daiteke, eta horrelako transformazioak naturan politak diren arren, artelanen itxura alda dezakete. Irudika itzazue izarrak zeru berdean dir-dir!

3. irudia: Malakita (berdea) eta azurita (urdina). (Argazkia: Rory McKeon – CC-BY-SA-3.0 lizentziapean. Iturria: Wikimedia Commons)

Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata.Leon edo kastillo? Itxaropenaren ala heriotzaren kolorea? Zalantzarik gabe, heriotzaren pigmentua izan zen berdea, behintzat, XIX. mendean zehar. Elementu kimiko batek izan zuen errua, izena entzute hutsaz ikara eragiten diguna: artsenikoa. XVIII. mendearen amaieran Carl Wilhem Scheelek – kimikari aparta bera – lehenengo pigmentu artsenikoduna lortu zuen (CuAsHO3). Scheelen berdea deritzonak kobrea ere badu, noski. Pigmentuak izugarrizko arrakasta izan zuen, batez ere, mende-aldaketarekin batera bertsio egonkorragoa agertu zenean. Verones berdea, esmeralda berdea edo Paris berdea deitu zioten. Izen erakargarriak benetan, baina aholku bat emango dizuet: ez erosi arratoi-pozoi gisa erabili daitezkeen pinturak. Margolari inpresionistak eta prerrafaelistak ez ezik, gizarte viktoriarra ere pigmentu honekin maitemindu zen. Etxeko pareta-papera berdez koloreztatu zuten, eta modan jarri zen emakumeen soinekoa berdez tindatzea. Ondorioz, askok pairatu zuten artsenikoaren efektua, kontaktu zuzenean egoteagatik zein hormetatik askatzen zen lurrinak arnasteagatik. Napoleonek berak pairatu omen zuen Agatha Christieren pozoi gogokoenaren erasoa Santa Elenako etxea berdez pintatuta izateagatik. Borodinon 100.000 soldadu errusiarrek lortu ez zutena, atomo xume batek erdietsi ei zuen.

4. irudia: Paris berdea eta 1836. urteko moda-katalogoa. (Argazkia: Chris Goulet – CC-BY-SA-3.0 lizentziapean. Iturria: Wikimedia Commons eta Internet Archive Book Images)

E o vinho verde me fará recordar A aldeia branca que deixei atrás do mar.Askatasunaren estatua, Rodinen Pentsalaria edota zure etxetik hurbil dagoen brontzezko eskultura horren gainean, berde koloreko geruza bat existitzen da. Pentsa genezake monumentu horiek guztiak horrela sortu zirela, baina ezta gutxiago ere. Patina hori kobrearen etengabeko degradazioaren ondorioa da. Denborak aurrera egin ahala, kobrea oxidatu egiten da, eta gatzak sortzen ditu kloruroekin eta sulfatoekin, besteak beste. Hala, behinola distira metalikoa zuten estatuei kolore deigarriko bigarren azala agertzen zaie. Orain dela mende asko, norbaiti bururatu zitzaion patina hori pintura egiteko erabilgarria izan zitekeela: jaioa zen kuprits pigmentua.

Hala ere, gizakiok ezin gara pigmentu bat noiz agertuko zain egon; hortaz, prozesua bizkortu beharra zegoen. Gutxienez, K.a. IV. mendetik kuprits sintetikoa lortzeko gai gara, nola eta prozesu kimiko baten bidez. Horretarako, kobre-xaflak ozpinaren lurrinekin kontaktuan ipini behar dira (5. irudia). Apurka-apurka azido azetikoak zarakar urdin-berdexka ([Cu(CH3COO)2]2·Cu(OH)2·5H2O) sortuko du xaflaren gainean artisten pozerako. Grekoen eta erromatarren garaian, ozpinaz gain, mahats-patsak erabiltzen ziren, biak ala biak mahasgintzaren hondakinak. Hori dela eta, ardoa ekoizten zen lekuetan kupritsa ere ekoizten zen sarritan.

5. irudia: Kobrea ozpinarekin kontaktuan ipintzean sortzen den pigmentua. (Argazkia: Yaiza Lascorzek eskainia – CC-BY-SA-3.0 lizentziapean)

Pigmentu hau oso erabilia zen arren, konposatu egonkorragoak lortzen saiatu ziren; izan ere, pigmentuak erreaktibotasun handia du. Hala, kobre erretxinatua (Cu(C19H29COO)2) lortu zuten kupritsa erreakzionaraziz zuhaitzen erretxina destilatuz lortzen zen trementina edo kolofonia bezalako konposatu organikoekin. Berriro ere, kobrea tartean.

Arestian aipatu den bezala, gaur egun pigmentu berde egonkorragoak lortu ditugu sintesi organikoari esker. Baina artikulu honen helburua da berdea nola lortzen zen erakustea, kimika sintetikoa iritsi baino lehen. Hots, nolakoa izan den inguratzen gaituen berdea mihisean harrapatzeko ahalegin etengabea. Van Goghen berde artsenikoduna, berde goibela Lorcaren luman, kobrea duen berdea, horiaren eta urdinaren nahastea dena Velazquezen paletan, Bako jainkoaren opariari esker lortzen den berdea eta maiatzean dena estaltzen duen berdea.

Bibliografia:

Ashok, Roy (1993). Artists’ Pigments: A Handbook of Their History and Characteristics (Vol. 2). Oxford University Press, New York (1993).

Preciado, Txema (1995). Zergatik berde kategoria adierazteko euskal hitz jatorrik ez? Jakin, 87, 77-100.

Esker onak: Egileak eskerrak eman nahi dizkio Josu Lartategiri testu hau prestatzen laguntzeagatik.

—————————————————–

Egileaz: Oskar Gonzalez (@Oskar_KimikArte) UPV/EHUko Kimika Analitikoa Saileko ikertzailea da eta Zientzia eta Teknologia Fakultateko eta Arte Ederretako Fakultateko irakaslea.

—————————————————–

The post Tots els colors del verd: berdea nonahi appeared first on Zientzia Kaiera.

Los dueños del conocimeinto

Logo Sci-Hub

Logo Sci-HubLa mejor –quizás única- forma de garantizar que los hallazgos científicos pueden ser escrutados por cualquiera y así contrastar su validez es permitir que a tales hallazgos tenga acceso el conjunto de la comunidad científica, con independencia de qué parte de los descubrimientos han sido hechos por unos u otros científicos. Además, todos deberían tener el mismo acceso a los bienes científicos y debería haber un sentido de propiedad común al objeto de promover la colaboración.

El conocimiento publicado

Sin embargo, el acceso al conocimiento se encuentra limitado por diferentes motivos, principalmente de carácter económico. Si nos limitamos al conocimiento que se crea en instituciones públicas, lo lógico sería que dado que los recursos utilizados para su obtención son de carácter público, también lo fueran los productos en que se plasma tal conocimiento. Nos referimos a los artículos que se publican en las revistas científicas.

Las revistas se han convertido en un magnífico negocio para algunas entidades y, sobre todo, empresas editoriales. Tal y como está configurado el sistema en la actualidad, además, en ciertas áreas una o dos editoriales funcionan en un régimen muy cercano al monopolio, con lo que las instituciones científicas se ven obligadas a pagar un alto precio por el acceso a las correspondientes revistas.

Los autores no cobran por publicar, los revisores no cobran por revisar y el producto final se ofrece a precios muy altos. Eso genera beneficios enormes. En apariencia no es lógico que quienes se dedican a la ciencia profesionalmente se presten a esto. A fin de cuentas, colectivamente, ellos son los autores, los revisores y los lectores de esas publicaciones. La respuesta a esa aparente contradicción es que esas publicaciones son las que constituyen sus principales méritos profesionales. Dejar de participar en el sistema tal y como está significa ser excluido del competitivo entorno profesional de la ciencia porque, para empezar, las posibilidades de conseguir financiación para los proyectos disminuirían muchísimo o, sencillamente, desaparecerían; también verían seriamente obstaculizadas sus posibilidades de estabilización, promoción o progreso académico.

El problema es que de esa forma no todo el mundo puede tener acceso a la información científica porque no todo el mundo puede permitirse pagar los precios de las suscripciones a las revistas de alto nivel. La magnitud de este problema no ha dejado de aumentar con el tiempo. Hay instituciones científicas que, por esa razón, han debido anular suscripciones a ciertos medios.

Como la mayor parte de la investigación cuyos resultados se publican en esas revistas se ha financiado con cargo a fondos públicos, se da la paradoja de que la ciudadanía ha de pagar por partida doble. Paga para producir los resultados de las investigaciones y ha de volverlo a hacer para que las instituciones científicas tengan acceso a esos resultados.

Diferentes iniciativas han surgido para dar respuesta a ese problema. Por un lado, han aparecido algunas publicaciones de acceso abierto, como PlosOne y otras del grupo, en las que los costes de la publicación corren a cargo de los autores. Muchos investigadores recurren a publicar sus manuscritos (antes de su aceptación para publicación en una revista) en repositorios digitales, como ArXiv. Y ha habido iniciativas individuales de grandísimo éxito aunque, por razones legales, de incierto futuro, como el repositorio Sci-Hub, creado por la científica Alexandra Elbakyan.

Algunos gobiernos también han reaccionado promoviendo la publicación en repositorios públicos de los resultados obtenidos mediante los proyectos financiados por ellos. Y muchas instituciones, universitarias y gubernamentales, se proponen diseñar mecanismos que permitan poner la producción científica pagada con fondos públicos al alcance de todos. La Universidad de California –con sus diez campus una de las instituciones universitarias más grandes y prestigiosas del mundo ha cancelado la suscripción a las revistas científicas del todopoderoso grupo Elsevier para promover así el llamado “acceso abierto”.

El conocimiento secreto

El secretismo es lo opuesto a la norma mertoniana del comunalismo, puesto que el conocimiento que se oculta, que no se hace público no es de ninguna ayuda en el cumplimiento del objetivo de la comunidad, que el conocimiento certificado crezca. Hay dos tipos de investigación cuyos resultados han de mantenerse en secreto. Uno es, por razones obvias, la investigación militar. Y el otro la realizada o contratada por empresas que se proponen explotar comercialmente sus resultados.

El secretismo de la investigación en asuntos militares tiene el comprensible propósito de impedir que potenciales rivales tengan acceso a sistemas de armamento o cualquier otro elemento que pueda dar ventaja en caso de conflicto armado o, incluso, a los solos efectos de la disuasión.

Por otro lado, y como hemos señalado al tratar la financiación de la investigación, hay empresas que hacen investigación científica (o tecnológica) o que la contratan con centros de investigación y cuyos resultados, por su valor comercial, no se hacen públicos.

Cuando la investigación se produce en los contextos dichos, el principio del comunalismo se incumple de forma clara. Y por lo mismo, también se impide que los resultados de la investigación puedan ser sometidos a contraste por parte de la comunidad científica: no puede verificarse ni refutarse. Por lo tanto, también el escepticismo deja de tener en este caso posibilidad de ser ejercido.

Esa limitación no es una dificultad menor, sobre todo con investigaciones como la de productos farmacéuticos, por su elevado coste y sus implicaciones en términos de salud pública. En esos casos, y dadas las posibles consecuencias que se derivan de la comercialización de un médicamente o la implantación de algún procedimiento, las administraciones públicas son las que, en última instancia, establecen las condiciones que los productos en cuestión han de cumplir para que se autorice su comercialización. Ahora bien, sea como fuere, la intervención administrativa no puede considerarse, desde el punto de vista científico, equivalente al control público por parte de la comunidad científica.

Por lo tanto, las limitaciones a la difusión de los resultados de investigación que se derivan de los objetivos de las investigaciones citadas (la militar y ciertas investigaciones de carácter empresarial) conllevan fuertes restricciones del ámbito de acceso, por lo que tanto el carácter comunal como el ejercicio del escepticismo se ven más que entorpecido, prácticamente impedidos. Y si ambas normas se considerasen requisitos para la consideración de la investigación como científica, las investigaciones citadas no podrían ser consideradas así.

El conocimiento patentado

A medio camino entre la publicación y el secreto está la patente. El conocimiento nuevo con un eminente carácter práctico se puede patentar. Una patente es un título de propiedad que reconoce a su titular el derecho exclusivo de utilización práctica del conocimiento allí expuesto. Las patentes son documentos públicos, por tanto, ese conocimiento no es secreto, cualquiera puede leerlo, pero no puede utilizarlo.

En general el sistema de patentes se considera una pieza indispensable en el proceso de desarrollo de la ciencia aplicada, dado que las empresas pueden invertir dinero en investigación con la tranquilidad de que los resultados de esas investigaciones los van a poder explotar adecuadamente y recuperar con ello esa inversión. Sin embargo, no son pocos los problemas que este sistema genera, especialmente para conocimientos en la frontera de la ciencia.

Uno de los casos que se suele citar es el de James Watt, científico que contribuyó al desarrollo de la máquina de vapor (y en cuyo honor se nombra la unidad de potencia del sistema internacional) y cuyas patentes y litigios se dice que retrasaron 30 años la revolución industrial. Si bien esa afirmación es controvertida y puede ser excesiva, no hay duda de que el uso de las patentes por parte de Watt influyo significativamente en el desarrollo comercial de máquinas de vapor.

A la hora de investigar la cura de algunas enfermedades, los proyectos de investigación buscan la mejor estrategia pro no de entre las posibles, sino de entre las que no rozan patentes en vigor. Una situación difícil que puede llevar a la desesperación a quien tiene que desarrollarlo. Esta situación la describe el investigador Lucas Sánchez durante su tesis concluyendo: “¿Esto es lo que le espera al desarrollo de la ciencia? ¿Estas son las normas inamovibles para curar enfermedades? ¿Vamos a vernos siempre obligados a hacer ciencia con normas anticientíficas?”

La posibilidad de que se puedan patentar genes humanos, que parte de lo que conforma la esencia biológica de un ser humano pueda ser “propiedad” intelectual de otro es, cuando menos, sorprendente. Esta cuestión llegó a la actualidad de los medios de comunicación con los genes de predisposición al cáncer de mama BRCA1 y BRCAC, y pone de manifiesto un importante dilema moral. Más recientemente, la técnica de edición genética CRISPR también está generando unas importantes batallas legales sobre su propiedad intelectual que pueden determinar el rumbo de muchas investigaciones con tan potente herramienta.

Los anteriores ejemplos sirven para ilustrar la dificultad que entraña establecer el nivel de protección intelectual adecuado sobre los resultados de la ciencia. Una protección que no desincentive la inversión pero que tampoco ponga barreras al desarrollo de conocimiento nuevo, especialmente en temas de clara repercusión en vidas humanas.

Este artículo se publicó originalmente en el blog de Jakiunde. Artículo original.

Sobre los autores: Juan Ignacio Perez Iglesias es Director de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU y Joaquín Sevilla Moroder es Director de Cultura y Divulgación de la UPNA.

El artículo Los dueños del conocimeinto se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El ethos de la ciencia

- Lo que la ciencia puede enseñarnos a los dueños de perros y gatos

- Los valores en la filosofía de la ciencia

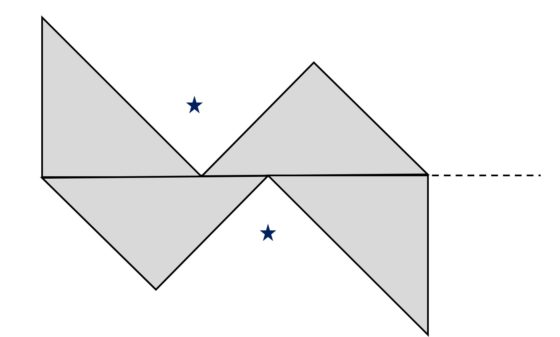

Hasierako gezurra, azkenean egia

Anne Hamby ikertzaileak eta bere lankideek horixe aztertu dute eta ondorio garrantzitsuetara iritsi dira. Ondorio horiek gakoak dira informazio faltsuaren hedapena ulertzeko, eta baita informazio desegokiak -nahita edo nahi gabe zabaldutakoak- gure erabakietan izan dezakeen eragina ulertzeko. Pentsa, adibidez, iragarki batean sendagai bati buruzko elkarrizketa bat ikusten dugula, sendagai hori zein eraginkorra den azaltzen duena. Jarraian, iragarkiak sendagaiaren hainbat ezaugarri ematen ditu, balizko albo-ondorioak, edo sendagai horrek beste sendagaiekin edo elikagaiekin izan ditzakeen elkarrekintzak deskribatuz. Informazio guzti horrekin, iragarkiaren jasotzaileek eredu mental bat osatuko dute. Pentsa, geroago iragarkian emandako daturen bat gezurra dela frogatzen dela eta iragarleak esandakoa atzera egiten duela iragarkia kenduz. Gai izango al ginateke gure iritzia ere informazio berriaren arabera aldatzeko?

Irudia: Gezurrek eta informazio faltsuek, geroago zuzendu arren, geure portaera eta pentsamendua alda dezakete. (Argazkia: Gerd Altmann – domeinu publikoko irudia. Iturria: pixabay.com)

Ikerketek erakutsi dutenez, kosta egiten zaigu gure eredu logikoen aurka doazen ideiak onartzea. Anne Hamby eta bere lankideen ikerketa hori aztertzera eta frogatzera etorri da. Oro har, lehen aldiz entzuten den informazioa memorian ondo gordeta geratzen da, batez ere garunak sortu duen ereduarekin bat datorrenean. Nolabait, informazio jakin batekin kausa-efektu logiko bat osatzen bada, geroago informazio hori okerra dela esaten bada ere, sortu dan kausa-efektua mantendu egiten da -edo, iraunkorragoa da behintzat-.

Hori informazioa prozesatzeko dugun moduarekin lotuta dago: gizakiok eredu mentalak egiten ditugu ekintzak azaltzeko eta eredu horietako elementuak kausa-efektu kate baten bidez lotzen dira. Behin eredua osatu dugula, kate horren elementu bat ezabatzea kosta egiten da. Nolabait, kate guztiak logika du guretzat eta elementu bat ezabatzea -informazio desegokian oinarritze zelako- ez dugu atsegin. Eredua osatu gabe gelditzen zaigu eta, gizakioi ez zaizkigu gustatzen osatu gabeko ereduak. Ane Hamby ikertzaileak eta bere lankideek ikusi dutenez, kontsumitzaileek atzera egin den informazioan sinesten jarraitzen dute, informazio horrek memoriako kontakizun bat azaltzeko balio badu. Era berean, kontsumitzaileek guztiz ulergarria den eredu bat osatu badute -nolabait, ez da informazio gehiago behar eredua azaltzeko-, orduan informazio berria baztertzeko joera izaten dute. Beste modu batera esanda: usteak ondo azalduta daudela pentsatzen bada, nekez jaso nahi izango da horren aurka doan informazioa.

Hasieran egokitzat aurkeztu den informazioak gure memoria eta arrazoitzeko modua baldintzatzen du, nahiz eta geroago informazioa faltsua dela frogatu. Harrigarriena zera da: nahiz eta gai izan gogoratzeko informazioa ez dela egokia, informazio oker horrek ere memoria baldintzatzen du. Eragin Jarraituko Efektua deritzo efektu horri psikologian. Horren adibide kezkagarria da txertoen eta autismoaren arteko loturaren kasua. Andrew Wakefield zientzialariaren ikerketa batean oinarritzen da lotura hori, baina, geroago frogatu zen egindako ikerketa iruzurra izan zela eta datuak faltsutu egin zirela aipatutako lotura ezartzeko. Froga horiek pisuzkoak diren arren, kaltea egina zegoen eta, egun, hainbat lekutan entzun eta irakurri daiteke txertoek autismoa eragin dezaketela. Asko kostatzen zaigu hasieran egokitzat hartu dugun informazioa baztertzea, nahiz eta aurrerago ikusi informazio hori ez dela zuzena.

Hambyren taldeak hiru ikerketa planteatu ditu. Lehen ikerketan, boluntario talde bati kontatzen zaio gaixo bat ez dela sendatu sendagai jakin bat eman zaionean. Ondoren, boluntarioak bitan banatu ziren: talde bati esan zitzaion sendagaiak ez zuela eraginik izan momentu desegokian hartu zuelako gaixoak. Bigarren taldeari, aldiz, ez zitzaion azalpen berezirik eman. Jarraian, bi taldeei esan zitzaien gaixoak limoi zukua hartu zuela eta sendagaia ez dela eraginkorra C bitaminarekin batera hartzen bada. Geroago, bi taldeei esan zitzaien azken informazio hau gezurra dela. Egun bat beranduago, ikertzaileak bi taldeetako kideekin harremanetan jarri ziren sendagaiaren eraginkortasun eza zehazki zein zen galdetzeko. Harrigarria badirudi ere, azalpen berezirik jaso ez zuen taldean probableagoa zen limoi zukuaren ondorioa izan zela esatea, nahiz eta bazekiten informazio hori gezurra zela. Horrek, nolabait, frogatzen du ereduan azalpenak falta badira -bigarren taldekoek ez zekiten zergatik ez zen sendatu gaixoa-, probableagoa dela informazio faltsua mantentzea.

Bigarren ikerketan, boluntarioek poker jokalari baten istorioa irakurri zuten. Istorioak esaten zuenez, poker jokalaria oso arrakastatsua zen eta beti konbutxa izeneko te bereziaren trago bat hartzen zuela pokerrean jokatzen zuen bitartean. Istorioa irakurri ostean, boluntarioak berriro ere bitan banatzen ziren. Talde bati esaten zitzaion ikerketen arabera konbutxak garun-eraginkortasuna hobetzen duela eta beste taldeari, aldiz, konbutxa giharrentzako ona dela. Lehen taldekoek kausa-efektua aurkitzen zuten -alegia, konbutxa zela pokerreko arrakastaren erantzule logikoa-. Bigarren taldeak aldiz, konbutxari buruz emandako informazioak ez zuen balio pokerrean izandako arrakasta azaltzeko. Geroago, bi boluntario taldeei jakinarazten zitzaien emandako informazioa gezurra zela, hau da, konbutxak ez duela inolako eraginik organismoan. Hala eta guztiz ere, lehen taldeari askoz ere gehiago kosta zitzaion emandako informazioa gezurra zela onartzea; izan ere, sortu zuten eredu logikoarekin bat zetorren. Harrigarriena, hala ere, jarraian datorrena da. Ikerketarekin amaitzean, parte hartu zuten guztiei edariak eskaini zizkieten ikertzaileek eta, lehen taldeko kideek bigarren taldekoek baino gehiagotan aukeratu zuten konbutxa edatea. Boluntarioek bazekiten konbutxak ez dauzkala ezaugarri bereziak, bazekiten eman zitzaien informazioa gezurra zela, baina, hala ere, hasieran emandako informazio faltsuan oinarrituta konbutxa aukeratzea probableagoa zen.

Hirugarren ikerketak ere antzeko emaitzak berresten zituen, baina, kasu horretan ikertzaileek frogatu zuten istorioaren amaiera positiboa denean informazio faltsua iraunkorragoa dela. Hiru esperimentuen ondorioa zera da: eredu mental logikoak osatzeko joera dugu eta eredu horiek kausa-efektu sendoetan oinarrituta egotea atsegin dugu. Nolabait, eredu logikoak lehenesten ditugu –eredu osatugabeak baztertuz– informazio faltsuan oinarrituta egon arren. Horrek, jakina, eragin handia du gure eguneroko erabakietan eta eskuragarri daukagun informazioa kudeatzeko unean. Horrexegatik oso garrantzitsuak dira horrelako ikerketak: gure pentsatzeko moduaren akatsak ezagututa, prest egongo gara erasoei aurre egiteko.

Erreferentzia bibliografikoa:

Hamby, A., Ecker, U. eta Brinberg, D. (2019). How stories in memory perpetuate the continuated influence of false information. Journal of Consumer Psychology. DOI: 10.1002/jcpy.1135

Informazio gehiago:

—————————————————–

Egileaz: Josu Lopez-Gazpio (@Josu_lg) Kimikan doktorea, irakaslea eta zientzia dibulgatzailea da. Tolosaldeko Atarian Zientziaren Talaia atalean idazten du eta UEUko Kimika sailburua da.

—————————————————–

The post Hasierako gezurra, azkenean egia appeared first on Zientzia Kaiera.

¿Pero dónde diablos están todos?

Foto: NASA/ESA Hubble Space Telescope

Foto: NASA/ESA Hubble Space TelescopeUn día de verano de 1950, mientras se dirigían a almorzar, los físicos Enrico Fermi, Edward Teller, Herbert York y Emil Konopinsky charlaron, entre otras cosas, acerca de las especulaciones sobre supuestos avistamientos de OVNIs. Hacía ya rato que habían cambiado de tema cuando, mientras almorzaban, Fermi, sin explicación previa dijo “¿Pero dónde diablos están todos?” Ninguno de los comensales necesitó preguntar a qué se refería; enseguida se dieron cuenta de que seguía pensando en la posible existencia de vida extraterrestre inteligente.

Lo que expresaba la exclamación del físico ítalo-americano era la extrañeza por no haber recibido aún la visita de seres de otros mundos. Fermi pensaba que había una probabilidad relativamente alta de que hubiesen florecido otras civilizaciones en la Vía Láctea y le parecía, por tanto, extraño que no hubiese pruebas de su existencia. Aunque él no fue el primero en formular esa impresión contradictoria, es conocida en la actualidad como la paradoja de Fermi.

En 1961, el astrofísico Frank Drake diseñó una ecuación que permitiría estimar el número de civilizaciones de nuestra galaxia con las que podríamos llegar a comunicarnos; el principal motivo de este ejercicio, no obstante, era promover el debate sobre la búsqueda de vida inteligente. Y en 1975 el también astrofísico Michael Hart elaboró en detalle el argumento de Fermi en un artículo científico.

Por un lado, sabemos que en la Vía Láctea hay miles de millones de estrellas similares al Sol y, además, muchas de ellas se formaron millones de años antes. Por otro lado, es muy probable que una parte de esas estrellas tengan planetas similares al nuestro, por lo que no sería extraño que se haya desarrollado vida inteligente en ellos. Llegados a ese punto, no sería improbable que esos seres inteligentes realizasen viajes interestelares, de manera que nuestro planeta debería haber sido visitado ya por seres de otros mundos o, al menos, por sondas enviadas por ellos. Y sin embargo, no hay pruebas de que haya ocurrido nada de eso. De ahí la pregunta de Fermi: “¿Pero dónde diablos están todos?”

Como es lógico, se han ofrecido diferentes argumentos que podrían explicar la paradoja. Se ha propuesto que ciertas transiciones -de materia inerte a viva, de células simples a complejas, o de seres individuales a sociales, por ejemplo- han necesitado mucho tiempo en otros mundos o, incluso, quizás no se han llegado a producir. Según la hipótesis de la Tierra Extraña, quizás las condiciones de nuestro planeta son excepcionales y hay muy pocos de similares características. Por otro lado, la vida inteligente tiene una historia muy breve en la Tierra, por lo que no sabemos hasta qué punto podría tratarse de un hecho realmente excepcional o único, y esta razón se puede extrapolar a la posesión de tecnología, mucho más limitada aún. Una propuesta de carácter apocalíptico sugiere que, a la vista de la hipotética propensión de los seres humanos a matarse unos a otros, la vida inteligente tienda quizás a destruirse a sí misma. O quizás tiende a aniquilar a otras formas de vida inteligente, haciendo esta mucho más efímera. Otros suponen que la capacidad de una civilización para expandirse por la galaxia está limitada por el agotamiento de los recursos necesarios. O puede, sencillamente, que no estemos buscando de la forma apropiada.

Sea como fuere, cada vez contamos con mejor tecnología para explorar el espacio y hay programas específicos para tratar de encontrar vida ahí fuera. Me daría verdadero vértigo si la encontrásemos. Pero me daría más vértigo aún si supiésemos que no la hay, que nos encontramos absolutamente solos en el Universo.

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo ¿Pero dónde diablos están todos? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Los siete pequeños diablos

- Las siliconas son seguras y útiles, pero no convienen a todos los cabellos

- En el mar, allí donde todo comienza

Asteon zientzia begi-bistan #284

Climate Transparency GKE gobernuzko kanpoko erakundeak Brown to Green (marroitik berdera) txostenean argi utzi du: tenperaturaren igoera hiru gradukoa izango den egoera baterantz doa planeta. Eta horri aurre egiteko beharrezkoa da G20 taldeko herrialdeen konpromisoa. Izan ere, iazko datuak kontuan hartuta, herrialde horietan guztietan areagotu egin zen berotegi gasen isurketa.

Lorea Floresek, Greenpeaceko Hego Euskal Herriko koordinatzaileak, dio klimaren eta krisi ekologikoaren ikuspegitik mundua larrialdi egoeran dagoela. Halaber, Berriak egin dion elkarrizketa honetan azpimarratzen du herritarren artean kontzientzia gero eta handiagoa dela baina “benetako konpromisoak” falta direla

PaleontologiaElhuyar aldizkariak jakinarazi duenez, Jose Migel Barandiaranek Dimako Axlor haitzuloan 1967-1974an egindako indusketaren aztarna paleontologikoak berraztertu ditu UPV/EHUk zuzendutako ikertalde batek. Ikerketan bi ondorio nagusi atera dituzte: batetik, maila arkeologiko desberdinetan berreskuratutako neandertalen lau aztarna aztertu eta aurkeztu dituzte. Bestetik, gaur egun Bilboko Arkeologi Museoan dauden Axlorreko hortzak berraztertu dituzte, eta frogatu dute, neandertalenak zirela uste zuten arren, gure espeziearenak direla.

BiologiaUPV/EHUko ikertzaileek ingurune lehiakorretako biodibertsitateari buruzko nazioarteko ikerketa batean parte hartu dute. Ikerketan frogatu dute aztertutako animalia eta landare espezie urrien kasuan % 90ak elkarte modukoak eratzen dituztela aurrera egiteko. “Ghettoetan” antolatzeko modu hori espezie arraroen iraupenaren baitan egon liteke.

Lurrean izan diren oxigeno mailaren gorakada handiak azaltzeko eredu berria plazaratu dute ikertzaileek. Orain arte, oxigenoaren gorakada azaltzeko bi teoria zeuden indarrean: batek dio bizidunak izan zirela oxigenazioa ahalbidetu zutenak. Besteak, sumendien eta iraultza tektoniko handien ondorio dela. Orain hirugarren bat daukagu: oxigenazio gertaera horiek jazo ziren fosforoaren, karbonoaren eta oxigenoaren zikloen artean sortzen diren berrelikadurei esker.

Osasuna2021etik aurrera, Frantziako Gizarte Segurantzak produktu homeopatikoak ordaintzeari utziko dio. Progresiboa izango da prozesua, Berriako artikuluan zehazten denez: orain arte, bere gain hartu du produktu horien kostuaren %30, eta aurten %15era jaitsiko da. Hego Euskal Herrian homeopatiak ez du inolako diru laguntzarik jasotzen. Are gehiago, Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioak osasuna sasizientziatik babesteko plan bat aurkeztu zuen.

Gibeleko minbizia ari da ikertzen Amaia Lujanbio New Yorkeko Mount Sinai ospitalean. Zehazki, gibeleko minbizia duten gaixoen mutazioak berregiten ari dira saguetan, ikertzeko eta tratamenduak aurkitzen saiatzeko. Hamar urte daramatza New Yorken eta duela bost urtetik du laborategia. Lujanbiok azaltzen du zer aztertzen ari diren: “Gibeleko minbiziaren hamabost ereduko bilduma moduko bat daukagu, eta eredu bakoitza ikertzen ari gara. Sekulako lana da, baina ikasten ari gara saguetan ere mutazio ezberdinak baldin badituzte tumoreak ere ezberdinak direla”.

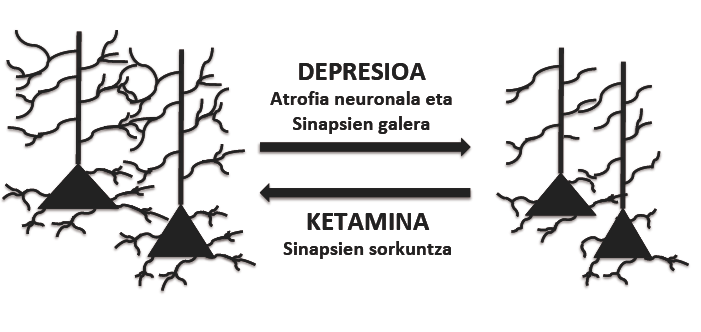

Depresioari buruzko ikerketek urrats ugari eman dituzte. Egin diren azkenekoek erakutsi dute estresak eta depresioak neuronen atrofia eta galera eragiten dutela, eta horrekin batera kortex eta sistema linbikoaren bolumena murrizten dela. Depresioari buruzko azkeneko ikerketa preklinikoek eta klinikoek agerian jarri dute ketaminak eragin antidepresibo harrigarriak dituela, azkarrak eta iraunkorrak. Ebidentzia hauek farmako antidepresibo berrien bilaketa berpiztu dute.

MatematikaLorea Zumeta ikertzaileak txikitatik izan ditu gustuko matematikak. Halere, matematikako gradua aukeratu zuenean ordura arte ikusitakoarekin ez zeukala antz handirik antzeman zuen. Hark dioenez, “ordura artekoa baino abstraktuagoa” izan zen. Gradua amaituta, master bat egin zuen Bartzelonan eta bioestatistikan espezializatu zen. Horren ondotik, BCAMen ikertzaile laguntzaile izateko aukera sortu zitzaion. Bertan, kirol-lesioak modelizatzeko tesia egiten dabil eta lanaren helburua da ulertzea nola sortzen diren lesioak, eredu estatistiko bat erabilita.

–——————————————————————–

Asteon zientzia begi-bistan igandeetako atala da. Astean zehar sarean zientzia euskaraz jorratu duten artikuluak biltzen ditugu. Begi-bistan duguna erreparatuz, Interneteko “zientzia” antzeman, jaso eta laburbiltzea da gure helburua.

———————————————————————————-

Egileaz: Uxue Razkin (@UxueRazkin) kazetaria da.

———————————————————————————-

The post Asteon zientzia begi-bistan #284 appeared first on Zientzia Kaiera.

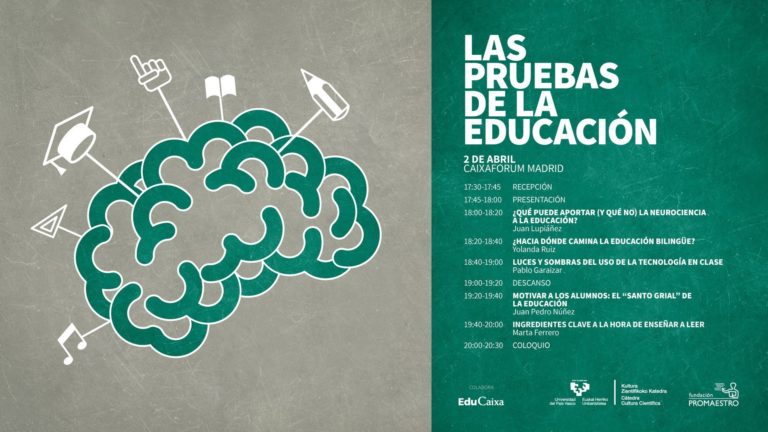

Luces y sombras del uso de la tecnología en clase

Érase una vez… en el País Vasco, un congreso tan oportuno y tan útil, y tan bien recibido en Bilbao y en Donostia-San Sebastián, que muchos pensaron que tenía que viajar a más lugares. Así que la Cátedra de Cultura Científica y la Fundación Promaestro se pusiron de acuerdo y, con la ayuda de EduCaixa, lo llevaron a Madrid: casi un centenar de personas con espíritu crítico y bien informadas llenaron el pasado 2 de abril la modesta y acogedora sala de CaixaForum en la que se celebró.

Algo desalentadoras son las evidencias que Pablo Garaizar presenta sobre el uso (y abuso) de la tecnología en las aulas. Muchas veces asociamos los buenos resultados a la supuesta bondad de una metodología cuando, en realidad, dichos resultados se explican mejor atendiendo a otros factores, principalmente al nivel socio-económico de las familias de los alumnos. Es lo que suele ocurrir con las apuestas tecnológicas en educación: “el tiempo de pantalla no se puede medir «al peso» y las pantallas se usan de manera diferente en unos contextos y en otros», por lo que tampoco es igual el aprovechamiento de la tecnología en unas familias y en otras.

Ciertos programas innovadores y conocidos, como Escuela 2.0, no han funcionado y, en todo caso, los efectos positivos encontrados en ellos se suelen limitar “al uso moderado de las TIC a la hora de hacer los deberes, es decir –matizó el profesor de la Universidad de Deusto– a usar la tablet o el ordenador una o dos veces al mes”.

A la pregunta de si merece la pena invertir en tecnología para mejorar la educación, la respuesta de Garaizar es igual de clara: “los principales estudios muestran que un poco de tecnología es bueno, pero mucha no ayuda e incluso puede empeorar la educación”. Lo que sucede, reconoce el ingeniero informático, “es que la educación es un sector económico muy jugoso”, y las empresas tecnológicas están introduciéndose en él valiéndose de los maestros y de los deseos de las familias. En respuesta a esta deriva, el investigador cierra su ponencia con un recordatorio: “la educación no es un producto, los estudiantes no son nuestros clientes, los profesores no somos herramientas y la universidad no es una fábrica de titulados”.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por Fundación Promaestro

El artículo Luces y sombras del uso de la tecnología en clase se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- #Naukas14 Luces y sombras en películas de animación

- #Naukas14 El camino no tomado: azar y tecnología

- Modelado matemático: del legado de Galileo al ambiente, la medicina y la tecnología

Euskaldunen Y kromosoma mota bereizgarria Latinoamerikan

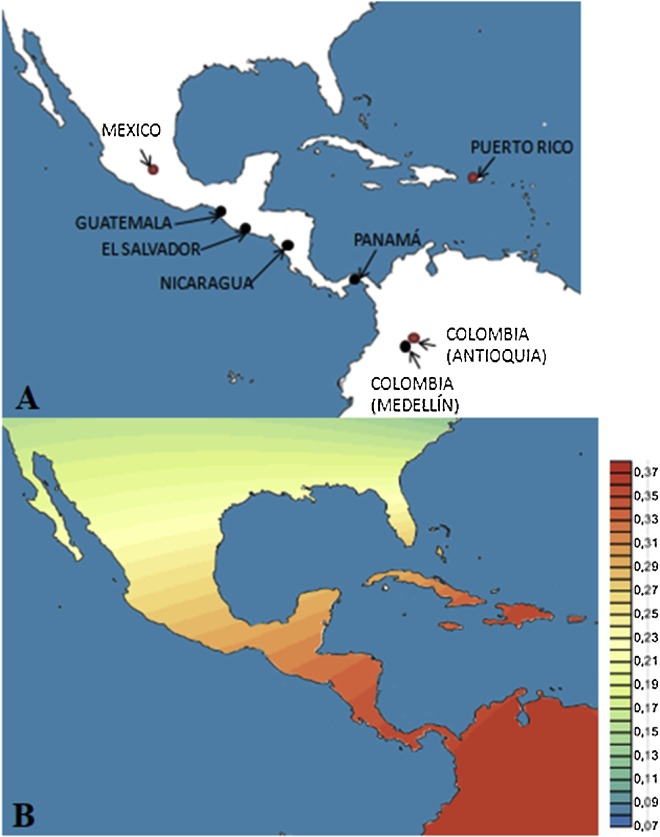

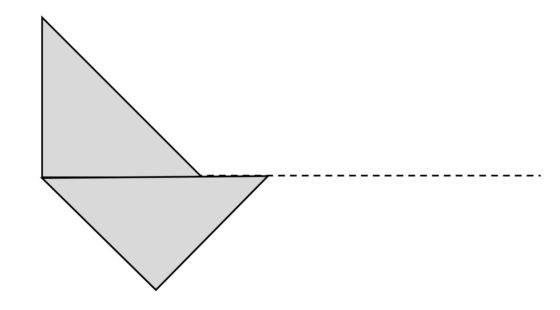

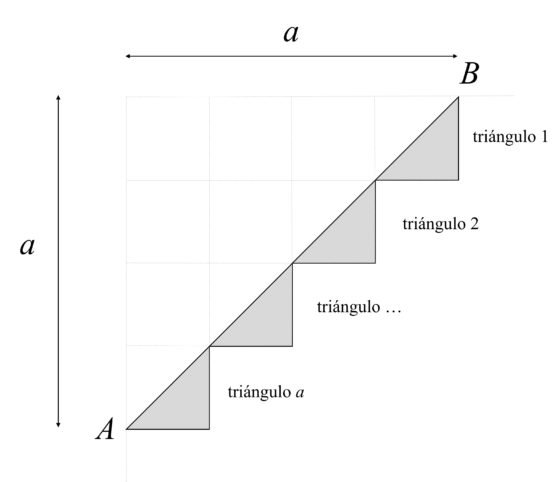

1. irudia: Euskal Herrian oso zabalduta dagoen haplotaldea Latinoamerikako talde mestizoetan topatu dute.

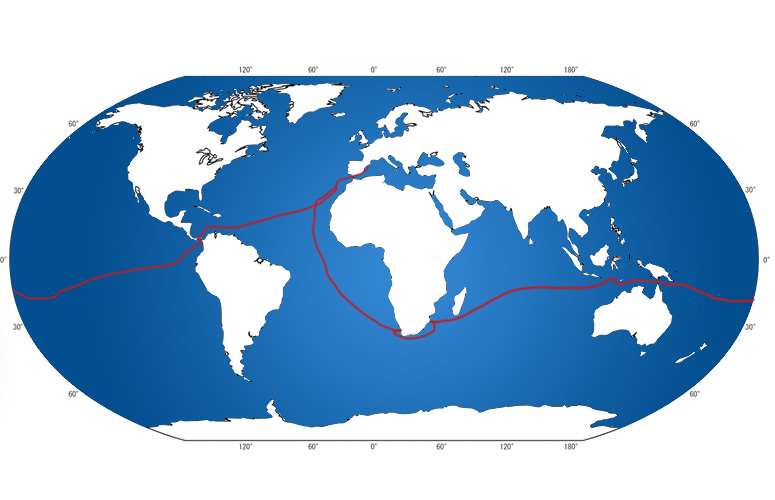

DF27 haplotaldea Latinoamerikako populazio mestizoan zenbateraino zabalduta dagoen aztertu du UPV/EHUko BIOMICs ikerketa-taldeak. Ikerketan, %29-35eko batezbesteko maiztasuna hauteman dute. Iparretik hegora maiztasuna hazi egiten da; garai kolonialean Amerikara egiten ziren joan-etorri komertzialen eraginarekin bat datorrena, antza.

Giza espeziean gizonezkoen kromosoma sexualetako bat da Y kromosoma. Leinu-markatzaile bat da eta populazioen historia biologikoaren berri ematen digu. Oso garrantzitsua da genetika forentsearen arloan.

Zenbait bereizgarritasun aurkitu dituzte ikertutako populazioaren DNAn, besteak beste, DF27 haplotaldea. Y kromosomaren haplotaldeak kromosoman bertan dauden markatzaile-multzoak edo ezaugarri genetikoen multzoak dira. Oso maiztasun handia du haplotalde horrek Euskal Herrian eta maiztasun handia Kantabrian eta Aragoin. Asturiasen, Galizian edo Katalunian bilatzen dugun heinean, haplotaldearen maiztasuna lausotuz doa.

Kontuan hartuta historikoki euskal herritarrek emigratzeko joera handia izan dutela, DF27a mestizo amerikarretan bilatzea erabaki zuten. Hala, Mexikon, Guatemalan, El Salvadorren, Nikaraguan, Panaman, Kolonbian eta Puerto Ricon egin dute azterketa eta berretsi dute euskal jatorriko gizonezkoek ondorengoak utzi dituztela Latinoamerikan.

2. irudia:Berretsi dute euskal jatorriko gizonezkoek ondorengoak utzi dituztela Latinoamerikan eta maiztasuna txikitu egiten dela hegoaldetik iparraldera.

Aztertutako herrialde amerikarretan, %9-37 bitarteko maiztasunarekin aurkitu da DF27 haplotaldea. Maiztasun handienarekin Kolonbian aurkitu dute eta txikienarekin El Salvadorren. Egiaztatu dute maiztasuna txikitu egiten dela hegoaldetik iparraldera.

Badirudi banaketa-joera hori bat datorrela garai kolonialean Amerikara egiten ziren joan-etorri komertzialekin eta maiztasun handiagoarekin aurkitu da harreman komertzialik handiena zen tokian: Cartagena de Indias (Kolonbia) zen garai hartan Iberiar Penintsulatik Amerikarako komertzioaren gunea.