Ezjakintasunaren kartografia #266

“Ezagutza publikoa deitu daitekeen ezer ez da existitzen, iritzi subjektiboak dira”. Ados ala ez? Kafe baten inguruan elkarrizketa Jesús Zamora Bonillaren eskutik: The Italian coffee pot, a dialog on values in science (1): Individualism, values and preferences

Gure nerbio sistemaren funtzionamenduan oinarrizkoa prozesua da moldaketa neurologikoa. Autismoa duten pertsonek prozesu honetan aldaketak izan ditzakete. Moldaketa honen alderdia den usaimena aztertzen du José Ramón Alonsok Olfactory adaptation and autism

Atomoz atomoko eraikuntza nanometrikoei lotutako efektuak ezezagunak dira neurri handi batean. Zilarrezko gainazalean kobaltozko atomoak dituen egitura sinplean elektroiek duten masa baino mila aldiz handiagoa balute bezala jokatzen dutela frogatu dute DIPCn. Fermi astuna likidoa izena du. Finite size analogue of a heavy Fermi liquid in an atomic scale Kondo lattice

–—–

Mapping Ignorance bloga lanean diharduten ikertzaileek eta hainbat arlotako profesionalek lantzen dute. Zientziaren edozein arlotako ikerketen azken emaitzen berri ematen duen gunea da. UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren eta Nazioarteko Bikaintasun Campusaren ekimena da eta bertan parte hartu nahi izanez gero, idatzi iezaguzu.

The post Ezjakintasunaren kartografia #266 appeared first on Zientzia Kaiera.

¿Existe algún fármaco que nos haga más inteligentes?

La Facultad de Ciencias de Bilbao comenzó su andadura en el curso 1968/69. 50 años después la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU celebra dicho acontecimiento dando a conocer el impacto que la Facultad ha tenido en nuestra sociedad. Publicamos en el Cuaderno de Cultura Científica y en Zientzia Kaiera una serie de artículos que narran algunas de las contribuciones más significativas realizadas a lo largo de estas cinco décadas.

En la serie Sin límites (Fox, 2016) creada a partir de la película homónima, el protagonista (Brian Finch) es un músico mediocre que ha perdido su talento y que su vida no parece conducir a ninguna parte. Siente que, de hecho, no es capaz de expresar adecuadamente sus habilidades y todo su potencial mental. Todo esto cambia cuando toma una pastilla transparente y completamente ilegal (la NZT), que lo hace más inteligente. Bajo la influencia de la pastilla, sus habilidades de procesamiento mental se vuelven más eficaces y rápidas e incluso recuerda hechos y eventos que creía perdidos en su memoria. Este nuevo talento lo lleva a trabajar para el FBI y resolver complejos crímenes que otros detectives no habían podido descifrar.

¿Es esta fantasía, que la mayoría de nosotros compartimos, ser más inteligente y mejorar el potencial de nuestro cerebro, posible?

En los últimos años ha habido un tremendo progreso en la comprensión de los mecanismos responsables del aprendizaje, la memoria y otros componentes de la cognición humana. Comenzamos, ahora, a comprender los procesos cognitivos a nivel celular, molecular y sináptico (sinapsis = conexiones entre las células nerviosas). Los modernos métodos de análisis de imagen permiten identificar en tiempo real los circuitos que participan en diferentes tipos de memoria y aprendizaje, tanto en animales como en personas. Además, con técnicas de modificación genéticas sofisticadas, hoy en día es posible crear memorias artificiales en ratones mediante la manipulación de circuitos cerebrales específicos y de células nerviosas en el cerebro.

Póster de la película «Sin Límites». Fuente: © 2011 Relativity Media Ltd. All Rights Reserved. Reproducido bajo los términos de fair use de la United States copyright law

Póster de la película «Sin Límites». Fuente: © 2011 Relativity Media Ltd. All Rights Reserved. Reproducido bajo los términos de fair use de la United States copyright law

¿Qué es la mejora cognitiva?

Antes de describir algunos de los compuestos utilizados para mejorar las capacidades mentales, explicaremos qué es la mejora cognitiva. Sería esta una mejora en nuestra capacidad para procesar datos, aprender cosas nuevas, llegar a conclusiones correctas, recordar detalles del pasado y usarlos de la manera correcta en el presente. Hay intentos de alcanzar estos resultados mediante el uso de compuestos químicos (drogas o medicamentos), dispositivos y manipulaciones genéticas. Este artículo lo dedicaremos a los posibles compuestos químicos capaces de mejorar la memoria.

¿Cómo se forman los recuerdos?

Para saber cómo mejorar la memoria, primero debemos entender cómo se crean los recuerdos. En las células cerebrales y las sinapsis de las células nerviosas, millones de procesos bioquímicos ocurren de maneras sucesivas o paralelas. Sabemos que algunos de estos procesos, amplificados o debilitados por diferentes estímulos y experiencias, contribuyen a la creación de recuerdos, pero estamos muy lejos de estar familiarizados con todo el proceso. Sin embargo, ya existe un conocimiento considerable de varias docenas de moléculas clave que se consideran críticas para la creación o retención de memorias. Estas moléculas se han encontrado utilizando métodos sofisticados, que incluyen ingeniería genética, registro eléctrico de células nerviosas, imágenes de alta resolución y el uso de virus modificados genéticamente.

Una forma importante de desarrollar fármacos para el mejoramiento cognitivo es comprender por qué algunos ratones transgénicos muestran capacidades cognitivas deficientes y otros muestran capacidades cognitivas mejoradas en relación con los ratones normales. Resulta que la mayoría de los «súper-ratones» expresan diferentes niveles de proteínas que de alguna manera están relacionadas con la función de las sinapsis. En otras palabras, la capacidad de mejorar la transmisión de información entre una neurona y otra es probablemente crítica para el buen aprendizaje y la memoria.

Cuando se identifica una molécula o ruta bioquímica que tiene un impacto significativo en el aprendizaje o la memoria, se intenta transformar ese conocimiento en un medicamento que mejorará la función cognitiva al modificar la actividad de esta molécula crítica o de la ruta bioquímica.

Imagen promocional de la serie de televisión Limitless (Sin límites). Fuente: © 2015 CBS Television Studios, Inc. All Rights Reserved. Reproducida bajo los términos de fair use de la United States copyright law

Imagen promocional de la serie de televisión Limitless (Sin límites). Fuente: © 2015 CBS Television Studios, Inc. All Rights Reserved. Reproducida bajo los términos de fair use de la United States copyright law

FGL – para mejorar el aprendizaje y la memoria

FGL es un ejemplo clásico de desarrollo de un fármaco que mejora el aprendizaje y la memoria. La proteína NCAM se conoce desde hace décadas como una proteína cuya función en los procesos de aprendizaje y memoria es crucial para la comunicación celular, entre otras cosas, a través de la activación de un receptor llamado FGFR. Investigadores en Dinamarca asilaron la parte de NCAM que se une al receptor de FGFR y sintetizaron un análogo artificial que se denomino FGL.

Sorprendentemente, tras inyectar FGL en ratas mejoró su aprendizaje y memoria durante más de dos semanas. Es importante señalar que estas ratas no tenían deficiencias cognitivos antes del tratamiento , lo que indica que incluso cuando el cerebro funciona perfectamente, se puede mejorar su rendimiento.

En nuestro grupo de investigación y usando métodos de biología molecular y registros eléctricos de las células nerviosas, hemos podido descubrir por qué FGL mejora la capacidad cognitiva. Cuando se une al receptor FGFR, activa un complejo sistema de procesos bioquímicos en las células nerviosas y el resultado final es el fortalecimiento de las sinapsis entre las células nerviosas. (Enlace a la investigación completa sobre el tema). Este refuerzo aumenta la eficiencia de la transferencia de información entre las células nerviosas, lo que mejora el aprendizaje y la memoria. El FGL aún se encuentra en periodo de desarrollo. Los resultados de los ensayos clínicos son prometedores, pero aún faltan muchos años de trabajo para disponer de un potenciador cognitivo seguro y eficaz.

PDZ-PTEN – mecanismo de bypass del alzhéimer

PDZ-PTEN es una sustancia que hemos desarrollado después de varios años de investigando el porqué de la perdida de memoria en los pacientes de alzhéimer. Estos pacientes acumulan una proteína tóxica en el cerebro llamada beta amiloide. Esta proteína inicialmente interrumpe la comunicación entre las neuronas para finalmente causar su muerte. Durante mucho tiempo no se conocía exactamente cómo la beta amiloide interrumpe esta comunicación. Nuestras investigaciones descubrieron que la interrupción de la comunicación entre las células nerviosas se debe, al menos en parte, a la inserción de una proteína llamada PTEN en las sinapsis en respuesta al beta amiloide. El resultado final es el debilitamiento de las sinapsis y la interrupción de la transmisión de información de una neurona a otra.

Para contrarrestar este fenómeno, desarrollamos un compuesto que evita esta asociación entre PTEN y otros componentes sinápticos. Cuando inyectamos este compuesto en ratones transgénicos «modelos de alzhéimer», resultó que, aunque sus cerebros estaban llenos de beta amiloide, su capacidad cognitiva era similar a la de los ratones sanos. (Y aquí hay un enlace al estudio completo). De esta manera, logramos evitar el pernicioso efecto de la beta amiloide. Este compuesto se está desarrollando actualmente como medicamento para la enfermedad de Alzheimer. Esperamos que un futuro no muy lejano, nuestra investigación se transforme en una terapia real para el tratamiento de esta enfermedad

En la actualidad y conscientes del problema que supone para nuestra sociedad, muchos grupos de investigación y empresas farmacéuticas se han volcado a la investigación de nuevas terapias para el tratamiento del alzhéimer. Desgraciadamente la vacuna contra el amiloide beta o los medicamentos que reducen su cantidad en el cerebro no han de mostrado ser muy eficaces y su seguridad para el uso humano está en entredicho. A pesar de estos esfuerzo, creemos que en el futuro la enfermedad de Alzheimer se tratará no solo con un medicamento, sino con una combinación de varios, como ya se está realizando en el tratamiento del cáncer. Una posible combinación serían medicamentos que prevén la muerte de las células nerviosas, junto con los medicamentos que causan nuevas sinapsis y medicamentos que previenen el fallo sináptico.

¿Cuál es el peligro de usar potenciadores cognitivos?

Más allá de los efectos secundarios que pueden acompañar el uso de cualquier medicamento, las mejoras cognitivas pueden tener efectos secundarios únicos y desconocidos. Teóricamente, el potenciador cognitivo puede mejorar los recuerdos deseables, como el temario para un examen, pero existe el peligro de que también aumente los recuerdos sin importancia y que nuestro cerebro se inunde de recuerdos que no necesitamos, causándonos una gran confusión y posiblemente una disfunción mental.

Peor aún, un potenciador cognitivo puede amplificar los recuerdos traumáticos que de otro modo y en un cerebro normal estarían suprimidos. Aumentar recuerdos dolorosos puede ser devastador para algunas personas. La conclusión obvia es no apresurarse a probar los potenciadores cognitivos, incluso si los ensayos clínicos han tenido éxito. Por más atractivo que pueda ser el uso de estos compuestos, su empleo debería restringirse a personas con un problema real de memoria, por ejemplo, pacientes con Alzheimer y no por personas con un funcionamiento cognitivo normal.

¿Es ético usar potenciadores cognitivos?

En la actualidad asistimos a un amplio debate sobre las posibles consecuencias derivadas del uso de potenciadores cognitivos. Por ejemplo, ¿Debería exigirse la supervisión legal de tales materiales? ¿Un estudiante que consuma potenciador cognitivo engaña realmente? ¿Qué pasa con aquellos que no pueden permitirse comprar estos compuestos? ¿Habrá presión, por ejemplo, en pilotos, soldados, médicos e incluso en trabajadores de oficina para que tomen estos fármacos para mejorar su eficiencia en el trabajo? Aunque en los medicamentos utilizados hoy en día, su eficacia como potenciadores cognitivos es cuestionable, no es imposible que pronto nos encontremos con medicamentos mas efectivos y todas estas cuestiones éticas se pondrán a prueba en la realidad.

Desde 2013, la Unión Europea ha gastado más de 3 millones de euros en esfuerzos para elaborar códigos de empleo para el futuro uso de los fármacos capaces de mejorar los procesos cognitivos, pero cada país debe formular posiciones que tengan en cuenta las ventajas y desventajas de vigilar los potenciadores cognitivos.

Conclusión:: La mejora cognitiva se puede lograr a través de varias tecnologías y conlleva la promesa (o amenaza) de cambiar nuestras vidas por completo. Estamos avanzando en pasos gigantes hacia un tiempo nuevo, sorprendente, desafiante, pero al mismo tiempo aterrador, en el que no estaremos satisfechos con las capacidades mentales que la naturaleza nos ha dado, pero intentaremos con todas nuestras fuerzas romper los límites de la capacidad humana. ¿Esto nos hará más felices? El tiempo lo dirá.

Sobre los autores: La profesora Ikerbasque Shira Knafo y Miguel Morales son neurocientificos en el Instituto Biofisika (UPV/EHU-CSIC) y colaboran con el departamento de Bioquimica y Biología Molecular de la Facultdad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU.

El artículo ¿Existe algún fármaco que nos haga más inteligentes? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Un nuevo fármaco revierte el déficit cognitivo asociado a esquizofrenia

- Máquinas inteligentes (I): Del molino de viento al test de Turing

- Máquinas inteligentes (y III): Deep blue, HAL 9000 y más allá

Oier Suarez: “Europa osoan ez dago Bardeetan dagoen bezain erregistro fosil hain ona eta jarraia” #Zientzialari (117)

Antzinako gizaki bizidunek utzitako aztarnak aztertzen ditu paleontologiak, hain zuzen ere, eremu jakin bateko fosilak. Miozeno garaiko fosilak ardatz hartuta informazio ugari lor daiteke gaur egun; hala nola, arroken adina zein den jakin daiteke, baita iraganeko klima eta ingurunea nolakoa zen ere.

Gainera, informazio hori abiapuntutzat hartuta, etorkizunean klimak izango duen joera ere ezagutu dezakegu. Nafarroako Errege Bardeetan, zehazki, fosil ugari aurkitu daitezke eta elementu horiek izan dira Oier Suarez ikertzaileak bere tesian aztertu dituenak. Hala, duela 15 eta 20 milioi urteko aztarnak ikertu ditu, Miozeno garaikoak.

Fosil horien azterketan gehiago sakontzeko, UPV/EHUko Estratigrafia eta Paleontologia saileko ikertzaile den Oier Suarezekin hitz egin dugu.

“Zientzialari” izeneko atal honen bitartez zientziaren oinarrizko kontzeptuak azaldu nahi ditugu euskal ikertzaileen laguntzarekin.

The post Oier Suarez: “Europa osoan ez dago Bardeetan dagoen bezain erregistro fosil hain ona eta jarraia” #Zientzialari (117) appeared first on Zientzia Kaiera.

Piensa bien y acertarás: los casos de Pfizer e Isdin

En el periodo de una semana los grandes medios de comunicación difundieron informaciones falsas en contra de dos importantes laboratorios farmacéuticos: Isdin y Pfizer. Isdin fue acusado de comercializar un producto de protección solar pediátrica con un SPF menor al indicado. Pfizer fue acusado de ocultar pruebas que indicaban que uno de sus fármacos previene el alzhéimer.

Cuesta encontrar alguna razón coherente por la que estos laboratorios tendrían interés en engañar con un factor de protección solar o en ocultar ni más ni menos que un fármaco contra el alzhéimer. Sin embargo, estas informaciones falsas fueron reproducidas en los principales medios de comunicación en televisión, radio, prensa y redes sociales. Ante informaciones tan descabelladas como estas, deberían saltar todas las alarmas de que estamos ante fake news. Sí, estamos ante fake news, pero muchos lo pasaron por alto.

Ni Isdin, ni ningún otro laboratorio, mienten acerca del factor de protección solar

Ningún producto cosmético puede salir al mercado indicando un factor de protección solar si antes no ha sido validado por las autoridades sanitarias.

Cualquier producto cosmético en el que se indique un factor de protección solar (SPF), sea de la magnitud que sea, ha tenido que certificarlo ante las autoridades sanitarias mediante ensayos clínicos tipificados. En el caso de España, el resultado de estos ensayos clínicos ha de ser validado por la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario (AEMPS). Una vez validados los resultados del ensayo clínico, el laboratorio puede incluir en indicativo del SPF correspondiente en su producto. Estos ensayos se hacen producto por producto, individualmente y en el producto acabado.

Para certificar el SPF se hace un ensayo in vivo, el generalmente tipificado bajo la norma ISO 24444:2010 (equivalente al International Sun Protection Factor Test Method o método COLIPA). En este ensayo se cubre una zona de piel con el producto a evaluar a razón de 2 mg/cm2. Se mide por cuánto se multiplica el tiempo de exposición a la radiación UV hasta la aparición de enrojecimiento o eritema con y sin el producto aplicado. La principal radiación responsable de las quemaduras (eritemas) es la UVB, por eso el SPF es realmente una medida de protección contra la radiación UVB. Así, un SPF 30 significa que se multiplica al menos por 30 el tiempo al que la piel puede estar expuesta al sol sin sufrir quemaduras. Un SPF 50+, que actualmente es el mayor factor de protección solar, indica que la protección ante las quemaduras dura por encima de 50 veces más que la piel sin protección. Los productos pediátricos suelen tener SPF 50+.

La validación por parte de la AEMPS y el coste del ensayo clínico, que no es precisamente barato, es el mismo para cualquier SPF.

Para certificar la protección frente a la radiación UVA, el llamado UVA-PF, se hace un ensayo diferente, generalmente el tipificado bajo la norma ISO 24443:2012 (equivalente in vitro al PDD, Persistent Pigment Darkening). El PDD se calcula por medio del cociente entre la dosis mínima de UVA necesaria para inducir un oscurecimiento pigmentario persistente de la piel protegida por un producto de protección solar y la dosis mínima de UVA necesaria para inducir el oscurecimiento mínimo de la misma piel sin proteger. Si el cociente entre el SPF y el UVA-PF es de 1/3 o inferior, el fabricante podrá incluir el indicativo de protección solar frente al UVA. Este indicativo no es numérico, sino el del UVA rodeado con un círculo.

La última semana de mayo de 2019, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), una organización privada cuyo objetivo es defender los derechos del consumidor, envió una nota de prensa a los medios de comunicación indicando que habían hecho un estudio con 17 productos de protección solar pediátrica, de los cuales dos de ellos no llegaban al SPF indicado. El de los laboratorios Isdin fue el peor parado: según la OCU, uno de sus productos con SPF 50+ solo llegaba a SPF 15. La nota de prensa fue reproducida en los principales medios de comunicación, acaparando la atención durante días.

Isdin hizo públicos los estudios y resultados que certifican que ese producto cumple con el SPF y con el UVA-PF indicados, que en su día fueron facilitados a la AEMPS. La OCU no hizo públicos sus estudios, alegando que no podían desvelar la identidad de su laboratorio. Este dato ya debería ser suficiente para que los medios de comunicación decidiesen no publicar la nota de prensa. En cambio, la nota se publicó sin que nadie antes pudiese comprobar que ese estudio existía o que era veraz.

Si un cosmético es defectuoso, causa algún tipo de alergia o reacción adversa, tenemos la sospecha de que no protege del sol como debería, no tiene buen aspecto u olor… debemos notificarlo. Debemos notificarlo directamente en la AEMPS a través de su servicio de cosmetovigilancia, o podemos notificarlo a personal sanitario, a los distribuidores del producto o en la farmacia. Las farmacias tienen la obligación de notificar cualquier incidencia tanto al laboratorio como a la AEMPS. A partir de ese momento se pondrá en marcha un proceso de análisis del producto para detectar si se trata de una alerta real, de una alerta concreta o bien de una alerta extensible a un lote de productos defectuosos. Si se tratase de una alerta real, se procedería a la retirada inmediata del producto en todos los puntos de venta.

Si un cosmético es defectuoso o tenemos la sospecha de que así lo sea, hay que notificarlo primero y en exclusiva a las autoridades sanitarias, en este caso la AEMPS. Lo que no hay que hacer es enviar una nota de prensa a los medios de comunicación antes de que la AEMPS verifique si estamos ante un producto defectuoso, ni siquiera antes de que la AEMPS decida cuál es la mejor forma de proceder: enviar una circular a los puntos de venta, crear una alerta para que la difundan los medios de comunicación, retirada inmediata del producto, etc. Lo que ha hecho la OCU es precisamente lo que no hay que hacer. Se han saltado el procedimiento y han creado una alerta sin supervisión de la AEMPS. Para más inri, todo esto este disparate fue promovido y agitado por los medios de comunicación.

Pfizer no ocultó un medicamento contra el alzhéimer

El 4 de junio The Washington Post publicaba que el laboratorio farmacéutico Pfizer tenía pistas de que su fármaco superventas podía prevenir el alzhéimer y que las ocultó al mundo. En pocas horas la prensa española reproducía el artículo acompañado de titulares desinformadores y demagógicos. Aunque el cuerpo de la mayor parte de estos artículos era una reproducción del original, algunos medios argüían sobre las posibles razones que llevarían a Pfizer a ocultar tremendo descubrimiento: que si la patente estaba a punto de expirar y no sería rentable, que es más rentable la enfermedad que la cura… Razones absolutamente delirantes. Obviando las cuestiones éticas, descubrir un fármaco que cura o previene el alzhéimer es, a todas luces, muy rentable.

El principio activo del medicamento Enbrel de Pfizer es etanercerp. El etanercerp es una proteína quimérica que inhibe la acción de la TNF-α, una molécula que produce el organismo que promueve los procesos inflamatorios. Esta molécula se lleva comercializando desde 1998 para el tratamiento de la artritis reumatoide por una compañía que desde 2009 pertenece a Pfizer.

Desde hace años sabemos que uno de los síntomas del Alzhéimer es la inflamación, pero desconocemos cuál es el papel de la inflamación en esta enfermedad, y si su supresión palía sus síntomas o si frena su progresión. Esta es una de las líneas de investigación. Es por ello que los antiinflamatorios, entre ellos el etanercerp y otra veintena de moléculas biosimilares a esta, se hayan estudiado como posibles fármacos contra el alzhéimer.

En 2006 se publicó un estudio piloto que evaluó el uso de etanercerp contra el alzhéimer. Aunque los resultados eran altamente preliminares, sí parecían prometedores. Más adelante se descubrió que estos antiinflamatorios curaban el alzhéimer en animales (al menos una réplica de la enfermedad) pero desgraciadamente no funcionaba así con humanos.

En 2015 se hizo el primer ensayo clínico doble ciego, aleatorizado y controlado con placebos, para evaluar el etanercerp contra el alzhéimer. Este estudio fue financiado por Pfizer. Los resultados de eficacia fueron decepcionantes, no distinguibles del placebo. La conclusión del estudio es que el etanercerp no cura ni previene el alzhéimer.

El periodista que escribió para The Washington Post relataba que había llegado a sus manos un power point en el que figuraban datos cruzados de compañías de seguros. Según estos datos, había una menor incidencia de alzhéimer entre personas con artritis reumatoide tratadas con etanercept, que entre personas con artritis reumatoide sin tratar. Se acusó a Pfizer de ocultar esta información. Pero ni siquiera estos datos se ocultaron: en 2016 ya se había publicado un estudio en el que se cruzaban datos de pacientes con artritis reumatoide tratados con etanercept relacionándolos con la incidencia de alzhéimer.

No sabemos si hay una relación causa-efecto, ya que correlación no implica causalidad. La realidad es que, de confirmarse esa relación causa-efecto, solo sería aplicable a personas que padecen artritis reumatoide y con carácter preventivo. No sería ni efectivo ni conveniente para personas sin esta enfermedad. La razón es que los efectos adversos del etanercerp sobre el sistema inmune hacen que sea impensable administrar este fármaco como tratamiento preventivo del alzhéimer. No se puede tratar a personas sanas con inmunosupresores como el etanercerp durante largos periodos de tiempo.

Pfizer declaró ante los medios de comunicación que rechazó continuar esa línea de investigación por razones estrictamente científicas. De hecho, la evidencia científica de la que disponemos nos indica que, desgraciadamente, etanercerp no sirve para prevenir el alzhéimer.

Algunos medios de comunicación acusaron a Pfizer de ocultar datos por razones económicas, en vista de que la patente sobre etanercerp estaba a punto de caducar. Aunque ya hemos visto que no han ocultado ningún dato relevante, tampoco es cierto que la patente estuviese a punto de caducar. La patente de este antiinflamatorio caducó en 2015, así que etanercerp ni siquiera es una molécula propiedad de Pfizer. Sin embargo, en EEUU la patente seguirá en vigor hasta 2028, ya que es propiedad de otra compañía, Amgen, que consiguió una prórroga. De todos modos, si Pfizer o Amgen descubriesen un nuevo uso clínico de la molécula, la patente podría extenderse hasta 20 años más, tiempo más que suficiente como para rentabilizar un descubrimiento de tal envergadura.

Consecuencias de estas fake news

No es la primera vez que los medios de comunicación, la OCU y otras empresas ponen en duda la efectividad y seguridad de los productos cosméticos. Y no es la primera vez que tienen que desdecirse. Ya ocurrió con las cremas solares, con las BB cream, con las hidratantes… Tras analizar estos productos, con metodologías puestas en cuestión por asociaciones como Stanpa, la compañía publica un ranking. Ranking al que solo se puede acceder previo pago de la cuota de socio. Casualmente la “compra maestra” de esos rankings siempre es la de un cosmético de marca blanca, de la misma marca blanca. Aun así, no podemos acusar a la OCU de mantener una relación comercial interesada con la distribuidora de esa marca blanca porque no hay pruebas de ello.

Una de las consecuencias es que el producto de marca blanca bate récord de ventas y se agota en unos días. Otra de las consecuencias es que la OCU recibe muchas visitas y atención por parte de todos los medios de comunicación. Es una gran estrategia de propaganda.

Toda aquella información que corrobora un prejuicio (en este caso en contra de los laboratorios cosméticos) y que nos dice lo que queremos oír (que es tan bueno el cosmético más barato como el más caro) es una garantía de éxito mediático. La realidad es que los productos cosméticos son seguros, funcionan y que, salvo contadas excepciones, cuestan lo que valen. Pero la verdad no genera tantos clics.

El caso reciente de la acusación pública de la OCU hacia los laboratorios Isdin es todavía más intolerable. Poner en cuestión la eficacia de los productos de protección solar tiene unas implicaciones sanitarias fatales. Según la Asociación Española Contra el Cáncer, actualmente tenemos unas muy buenas cifras de concienciación sobre protección solar. Estas cifras peligran cada vez que los medios de comunicación ponen en duda la eficacia de los productos de protección solar. Que los medios de comunicación compartan notas de prensa como las de la OCU, sin tan siquiera ponerse en contacto con expertos, con el laboratorio, con la AEMPS, sin solicitar los estudios que corroboran las acusaciones, es de una enorme irresponsabilidad.

Hay que considerar también las pérdidas económicas. Por un lado para las farmacias y parafarmacias, que es donde se comercializan los productos de Isdin. Por otro lado, Isdin es un laboratorio cosmético muy focalizado en los productos de protección solar. Precisamente esta oleada de desprestigio mediático llega en el momento clave de la campaña de solares. Por poner un ejemplo, el salario de los delegados comerciales de estos laboratorios está sujeto a objetivos, con lo que el descenso en las ventas y las devoluciones repercute directamente en el salario de estos trabajadores. Un descenso en ventas en España, donde este laboratorio es especialmente fuerte, repercutirá en los salarios y puestos de trabajo de muchos profesionales, entre ellos un gran número de científicos. Han ido a dar donde duele y cuando más duele, caiga quien caiga.

La OCU ha manifestado que los estudios sobre protectores solares que han hecho ya están en manos de la AEMPS. Hasta la fecha la AEMPS no ha iniciado ningún procedimiento de retirada de productos. Lo más probable es que los estudios de la OCU no estuviesen bien hechos, como ya ha ocurrido con anterioridad. También podría suceder que hubiese un producto o lote de productos defectuosos. Sea como fuere, esta no es la forma responsable de proceder, ni por parte de la OCU ni por parte de los medios de comunicación.

Con respecto a Pfizer, parece que de momento no ha habido consecuencias económicas reseñables. Las acciones de la compañía no se han visto afectadas por el incidente. La principal consecuencia de todo esto es la imagen desgastada de los laboratorios farmacéuticos, y con ello, de la investigación científica. De un caso anecdótico se ha hecho un juicio generalizado hacia un sector entero.

Con respecto a los medios de comunicación, muchos o no trabajan o trabajan mal. Y quienes leen y comparten lo que estos publican, tienen muy dañado su detector de desinformación.

La noticia de que Pfizer ocultó la cura del alzhéimer es tan rocambolesca como los delirios de los charlatanes que afirman que se ha encontrado la cura del VIH y que se oculta, o la cura del cáncer. Tan inverosímil como que las farmacéuticas son las que crean las enfermedades y otras conspiraciones de similar calibre.

Esta clase de noticias deberían hacer saltar todas las alarmas de detección de fake news. Ante la duda es recomendable preguntarse quién se beneficia. Desde luego no hay beneficio posible para Isdin. Comercializar protectores solares infantiles con menos SPF del indicado no beneficia a nadie, y menos al laboratorio. Si Pfizer hubiese descubierto una cura para el alzhéimer, ocultarlo sería la opción menos rentable. Sobre todo sabiendo lo rentable que sería para el laboratorio que una de sus moléculas sirviese para tal fin. Los únicos beneficiarios posibles son las empresas cuyos ingresos dependen del clic. De ahí el título de este artículo: piensa bien y acertarás. Antes de creer que los laboratorios farmacéuticos son el demonio, al menos parémonos a pensar si hacer el mal les beneficiaría de algún modo. De lo contrario, a cuento de qué iban a engañar. Es una sandez de tal magnitud, que dejar escrito este párrafo me parece una forma de insulto.

Las fake news no solo circulan a través de estrafalarias páginas y grupos de las redes sociales, ni por whatsapp. Las fake news más peligrosas son las que llegan a los grandes medios de comunicación.

La excusa de los medios de comunicación es la precariedad. Por eso se reproducen noticias publicadas en The Washington Post aunque el titular sea fehacientemente demagógico. Por eso se comparten notas de prensa de la OCU aunque no aporten como fuente ni el estudio al que se refieren. Todo esto aderezado con un titular jugoso que garantice un buen número de clics. Mejor pan para hoy.

Ofrecer información de calidad sobre estos temas de índole científica requiere tiempo y, sobre todo, requiere conocimientos de partida. Si eso no se respeta, va a ser imposible salir de esta crisis informativa y reconquistar la confianza.

Solo aquellos que ofrecen información de calidad tienen porvenir. Para los demás, hoy pan y mañana suerte.

Para más información:

La ciencia del protector solar. Deborah García Bello. Fronteras, Cuaderno de Cultura Científica. Junio-agosto de 2018.

No, Pfizer no ha ocultado al mundo un fármaco que cura o previene el alzhéimer (I) y (II). Javier Yanes. Ciencias mixtas, 20 Minutos. 6 y 7 de junio de 2019.

Nota de la autora:

Deliberadamente en este artículo no se han incluido enlaces a las fake news publicadas acerca de Isdin o Pfizer a fin de no contribuir más a su difusión.

Sobre la autora: Déborah García Bello es química y divulgadora científica

El artículo Piensa bien y acertarás: los casos de Pfizer e Isdin se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La ciencia perdida: los curiosos casos de los protocolos de TDAH y de leer.es

- Los nórdicos no siempre hacen las cosas bien, o sí

- Casos de corrupción

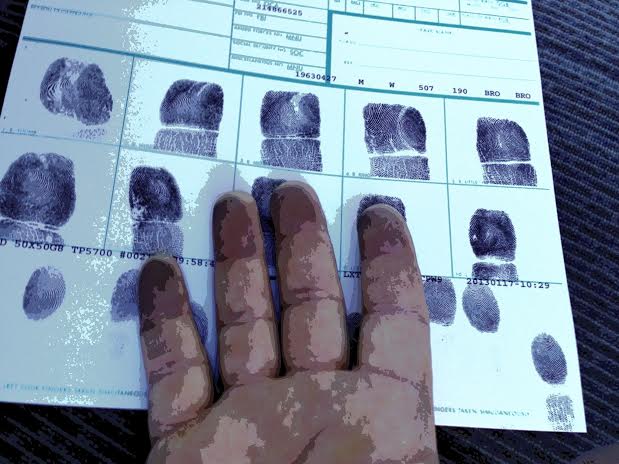

Hatz-markak, FBI eta Fourier modernizatua

FBI 1924an hasi zen hatz-markak hartzen. Tintan bustita uzten zuten atzamarrek marka kartoizko fitxetan. FBIk 25 milioi fitxatik gora zituen gordeta 1993an. Ordurako, ordenagailuen erabilera hedatzen hasia zen eta argi zegoen artxibo digitalak izatea onura handikoa izango zela, bai hatz-markak gordetzeko, bai bilaketak egiteko. Hortaz, digitalizazioari ekin zioten.

1. irudia: hatz-markak fitxetan gordetzen ziren lehen. (Argazkia: Alan Levine / CC BY 2.0 lizentziapean)

Garrantzitsua da ahalik eta zehaztasun handienaz ziurtatzea norena den hatz-marka bat. Horregatik, digitalizazioa egiteko hazbete bakoitzeko 500 puntuko irudia aukeratu zuten, 8 byteko kolore grisen eskalan. Horrek hatz-marken fitxa bakoitzetik 10MBko fitxategi bat sortzen zuen. Artxibo osoaren digitalizazioak izugarrizko tamaina hartu behar zuen! Gainera, duela 25 urteko tresnen biltegiratze-gaitasuna gaurkoena baino askoz txikiagoa zen. Zer egin? Aurreko artikulu batean argazkietarako esan genuen moduan, hemen ere konpresioan zegoen gakoa. Gogoan izan konprimatzea fitxategiaren tamaina txikitzea dela eta hori, baliagarria izateko, informazio esanguratsua galdu barik egin behar dela.

Argazkietarako azaldu genuen JPEG konpresio-sistema 1992an kaleratu zen eta horixe erabiltzeko hautua egin zuten FBIko adituek. Hala ere, ez ziren gustura gelditu, konprimatu ondoko irudia ez baitzitzaien egokia iruditu.

Gehienetan, pixel batetik albokora igarotzean kolore-aldaketa txikia egoten da eta hori baliatzen du JPEG sistemak. Horregatik, ertzak dauden tokietan emaitza ez da hain ona, inguruko pixeletan kolore-aldaketa handiak gerta daitezkeelako. Esan daiteke, neurri batean, hatz-marken irudietan ertzak (marrak) direla garrantzia duten bakarrak.

Arazoa gainditzeko, Estatu Batuetako zenbait unibertsitate eta gobernu-agentziatako ikertzaile elkarlanean aritu ziren hatz-marken irudien konpresiora egokitutako algoritmo on baten bila.

Bitarte matematikoa1984an Yves Meyer matematikari frantsesa Paris-Orsay unibertsitateko irakaslea zen. Lankide fisikari batek artikulu bat erakutsi zion, interesgarria izango zitzaiolakoan. Egileak Jean Morlet eta Alex Grossmann ziren, Elf Aquitaine enpresako ingeniari geofisikaria lehena eta Marseillako unibertsitateko fisikaria bigarrena.

Artikuluak gasa eta petrolioa bilatzeko bide berri bat proposatzen zuen. Lur azpiko gas-poltsak eta petrolioa detektatzeko, uhin bat igortzen da eta zenbait geruza zeharkatu ondoren itzultzen den seinalea aztertuz, barneko konposizioari buruzko informazioa lortzen da. Morletek hori egiteko teknika berri bat aurkeztu zuen eta Grossmannekin landu zuen arlo matematikoa. Ez zuen arrakasta handirik izan enpresan eta, diotenez, Morletek jubilazio aurreratua baino ez zuen lortu. Aitzitik, zientziaren mundutik iritsi zitzaion ospea.

Yves Meyer harrituta gelditu zen artikuluan ikusi zuenarekin: formula ezagunak aurkitu zituen, ederto ezagutzen zuen alor batekoak, eta bide emankorra izan zitekeela iritzi zion. Berak dioenez, Marseillarako trena hartu zuen Grossmannen bila. Urte gutxiren buruan, Meyer eta haren lankide eta ikasleek hasierako urrats baldar haiek teoria matematiko bihurtu zuten.

2. irudia: Alex Grossmann (1930-2019) eta Jean Morlet (1931-2007), 1991n. (Argazkia: Centre de Physique Théorique, Marsellako unibertsitatea)

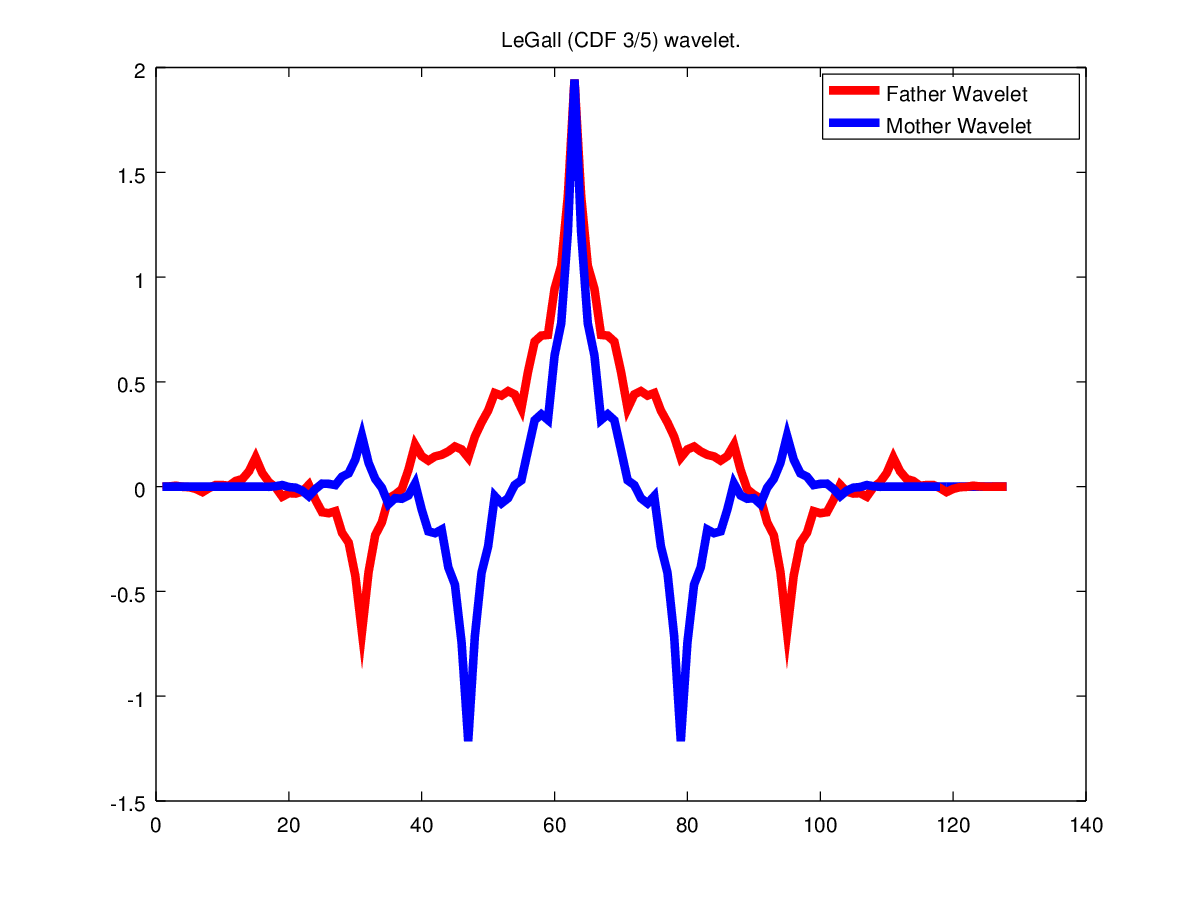

Fourieren teoria klasikoan funtzio bat garatzeko oinarrizko osagaiak funtzio trigonometrikoak dira. Teoria berrian, oinarrizko osagai horiek aldatu egiten dira eta funtzio ama baten dilatazioak eta translazioak erabiltzen dira. Hori bai, ama horrek propietate egokiak behar ditu erabilgarria izateko. Dena dela, aukera asko daude eta erabileraren arabera zein hartu erabaki daiteke. Horixe bera abantaila bihurtzen da aplikazioetan.

Objektu berriari frantsesez jarri zion izena Morletek: ondelette. Gero, ingelesera heldu zenean, wavelet bihurtu zen eta gehienbat horrela egin du bidea mundu zientifikoan. Erabiltzaile askok mailegua bere horretan (wavelet) hartu badute ere, badira hizkuntza bakoitzari egokitutako terminoak: ondícula (esp.), ondeta (cat.), onduleta (port.), adibidez. Euskaraz, horien antzeko izan daitekeen uhinxka hautatu nuen nik [1].

3. irudia: Stéphane Mallat, Yves Meyer, Ingrid Daubechies eta Emmanuel Candès, uhinxken teoria eta aplikazioen garapenean garrantzi handikoak izan dira. (Argazkia: S. Jaffard, La lettre d’infos du CMLA, 2017ko ekaina)

Fourieren analisi tradizionalak ez ditu ondo antzematen tarte txiki batean gertatzen diren funtzio baten aldaketa handiak, osagai modura erabiltzen dituen funtzio trigonometrikoak ez daudelako lokalizatuta. Uhinxkak, aldiz, lokalizatu egiten dira eta hobeto moldatzen dira funtzioen aldaketa zorrotzak aztertzeko. Gainera, zertan erabili nahi dugun, uhinxka ama egokia hartzea komeni da. Horrek kostu matematiko handiagoa izan dezake eta, aplikatzeko bada, agian kostu ekonomikoa ere, baina nahi edo behar dugun lana hobeto egingo du.

WSQ eta JPEG2000 konpresio-sistemakUhinxken teoriak, aurrekari zuen Fourieren serieen teoriak ez bezala, aldi berean jorratu ditu arlo matematiko hutsa eta aplikazioak. Berehala hasi ziren seinaleen prozesamendurako erabiltzen eta ohiko teknikak arlo berrira egokitu ziren. Lehen urrats haietatik mundu errealerako jauziak ez zuen itxaron behar izan. Are gehiago, teoria matematikoa bera elikatu dute aplikazioek, problema berriak plazaratuz.

4. irudia: Ingrid Daubechiesek aurkitutako uhinxka bat erabiltzen da WSQ konpresiorako.

Uhinxkak erabilita asmatu zuten FBIren beharretarako WSQ (Wavelet Scalar Quantization) konpresio-sistema. Libre jarri zuten, gainera, edozeinek erabiltzeko moduan. Matematikoki uhinxka amen bikote bat erabiltzen du, bata deskonposizioa egiteko, eta bigarrena irudia berreraikitzeko. Funtsean, konpresiorako gauza bera egiten da beti: gorde nahi dugun informazioa oinarrizko osagaien (kasu honetan, uhinxken) errezeta baten bidez eman eta garrantzi gutxiko osagaien koefizienteak 0 egin. Horrela, gorde beharreko informazioan 0 asko lortzen dira, eta zeroen zerrenda horiek modu laburrean gordetzeko bideak asmatu dira.

Ez zen horretan geratu uhinxken konpresiorako erabilera. Argazkietarako JPEG asmatu zuen talde berak beste estandar bat sortu zuen uhinxken bidez: JPEG2000. Hau ere erabiltzen da hatz-marken konpresiorako, hazbeteko 1000 puntuko irudiak hartzen direnean. Eta ez horretarako bakarrik: JPEG2000 erabiltzen da zinema digitalean, sateliteek hartzen dituzten irudietan eta irudi medikoen DICOM protokoloan, esaterako.

Fourier modernoa vs. Fourier klasikoaFourieren analisia matematika teorikoaren esparruan bizi zen XIX. mendean eta XX. mendearen hasieran. Gero, ordea, mundu errealean erabiltzeko arlo ugari aurkitu zizkioten eta ordenagailuen kalkulu-ahalmena handitzearekin batera are gehiago zabaldu ziren aukerak: seinaleak, soinuak, irudi medikoak, espektrometria, kristalografia, telekomunikazioa, astronomia, ikusmen artifiziala, ahots-ezagutzea…

Uhinxken teoriak, geuk sortzen eta garatzen ikusi dugun arlo berriak, beste bultzada bat eman die aplikazioei. Aipatu dugun hatz-marken kasuan, bide klasikoak baino emaitza hobeak ematen ditu. Beti mereziko du uhinxkak erabiltzea funtzio trigonometrikoen ordez? Ez, egin nahi dugunaren arabera erabakiko dugu. Esaterako, gure argazki-kameretan JPEG erabiltzen dugu, ez du merezi argazki arruntetarako beste konpresio-sistema batera jotzea. Teoria berriak aurrekoa osatu egiten du, ez ordezkatu.

Matematikan gaur egun dagoen saririk handiena Abel saria da. 2017ko saritua Yves Meyer izan zen, “haren funtsezko lanagatik, uhinxken teoria matematikoaren garapenean”.

Oharrak:

[1] Norbaitek mailegua erabili nahiko balu, jatorrizko frantses izenetik hartutako ondeleta hobetsiko nuke, zaila egiten baitzait wavelet euskaraz modu egokian ematea.

Gehiago jakiteko:

- Hatz-markak eta FBI: C. M. Brislawn, Fingerprints go digital, Notices of the American Matematical Society 42, 1978.

- Uhinxkak Mathouriste webgunean: Après Fourier, c’est encore du Fourier! Fourieren analisiari buruzko informazio ugari dago, historikoa besteak beste, web guneko hainbat orrialdetan.

- Abel saria 2017: uhinxkak eta Yves Meyer, zer irakurri eta zer ikusi asko dago web gune horretan.

- Hatz-markei buruzko artikulu bat Zientzia Kaieran (2015): Hatz-markak aldatzen dira denborarekin, baina ez hainbeste.

——————————————-

Egileaz: Javier Duoandikoetxea Analisi Matematikoko Katedraduna da UPV/EHUn.

——————————————-

The post Hatz-markak, FBI eta Fourier modernizatua appeared first on Zientzia Kaiera.

La geometría poética del cubo

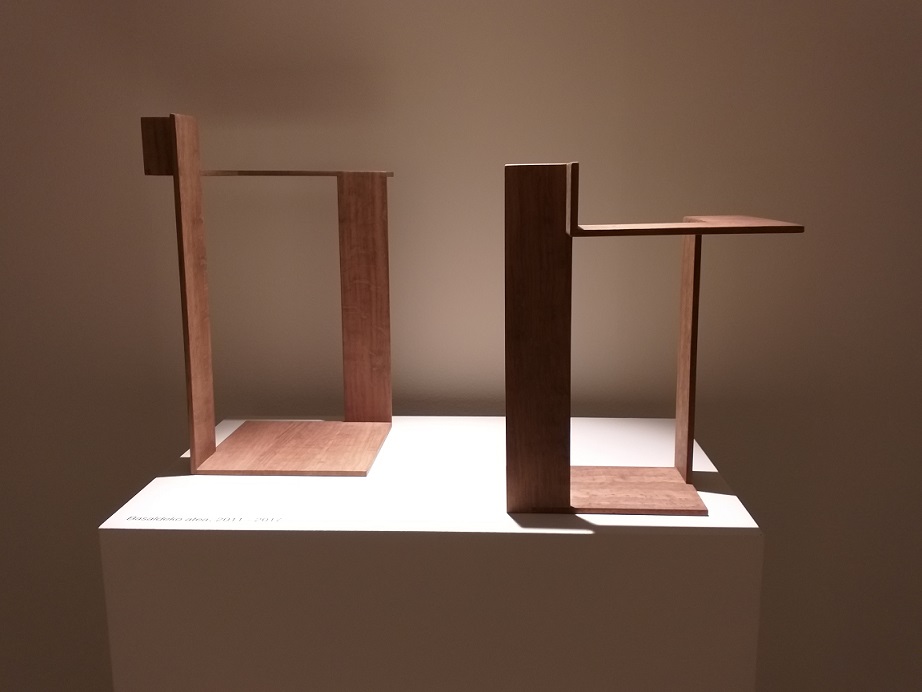

La sala Kubo Kutxa de Donostia-San Sebastián acoge estos días, desde el 23 de mayo al 25 de agosto de 2019, la exposición LANTEGI, José Ramón Anda, una exposición retrospectiva del escultor navarro José Ramón Anda (Bakaiku, Navarra, 1949), una de las figuras fundamentales de la escultura vasca contemporánea.

El título de la exposición, “lantegi”, es decir, taller en euskera (aunque el término también está relacionado con la gestión de la madera de los árboles en una comunidad, como puede leerse en el catálogo de la exposición), destaca un elemento fundamental para el escultor de Bakaiku, su taller, el lugar en el cual se crea la magia del arte, el espacio en el que José Ramón Anda piensa y trabaja, donde construye sus pequeñas maquetas de arcilla (buztina, en euskera), algunas de las cuales luego se harán mayores realizadas en madera, o en otros materiales, como hierro, bronce, aluminio, hormigón o piedra.

Las personas que tengan el privilegio de visitar su taller en Bakaiku podrán disfrutar de la belleza y originalidad de sus maquetas de buztina, materialización de muchas de las ideas geométrico-escultóricas del artista, y que, aunque nunca se hagan mayores, son hermosas obras de arte por sí mismas.

Fotografía de las maquetas de arcilla/buztina en el taller del escultor navarro José Ramón Anda. Imagen de la página web del artista

Fotografía de las maquetas de arcilla/buztina en el taller del escultor navarro José Ramón Anda. Imagen de la página web del artista

Empecemos esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica con algunas pinceladas sobre el artista y su obra.

– José Ramón Anda procede de una familia de tallistas y ebanistas, lo cual explica su profundo conocimiento de la madera, su respeto hacia ella y la delicadeza con la que la trabaja. Este es el material fundamental con el que realiza su trabajo el escultor de Bakaiku. Normalmente madera de los montes de Urbasa y Aralar, en Navarra, como roble, nogal, boj, castaño, tejo, cerezo o plátano.

– Estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), entre los años 1970 y 1974. Después obtuvo una beca para completar su formación en la Academia Española de Bellas Artes de Roma, donde conectó con destacados artistas italianos contemporáneos, como Giacomo Manzú, Marino Marini y Arturo Martini, y una beca del Ministerio de Cultura, para la promoción de las Artes Plásticas y la Investigación de nuevas formas expresivas. Además, durante algún tiempo fue profesor de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco.

– Entre las referencias artísticas de José Ramón Anda podemos citar como fundamental al artista suizo Max Bill (1908 – 1994), uno de los máximos exponentes del arte concreto, o al escultor rumano Constantin Brancusi (1876 – 1957). Así como a los escultores vascos Jorge Oteiza (1908 – 2003) y Eduardo Chillida (1924 – 2002), máximos representantes de la Escuela Vasca de Escultura, en la que podemos enmarcar también al escultor navarro.

– Dentro de su arte conviven dos grandes corrientes artísticas como son la abstracción geométrica, con una fuerte influencia del arte concreto (recordemos que este movimiento propone que el arte debe ser creado enteramente en la mente humana, sin referencias externas, no debe inspirarse en la naturaleza, la sensualidad o el sentimentalismo, utilizando las matemáticas –en particular, elementos geométricos básicos como el cuadrado, el círculo y el triángulo– como herramienta creativa), y la escultura orgánica, en la cual la naturaleza y sus formas, en particular, la madera, como material e inspiración, reivindican su importancia.

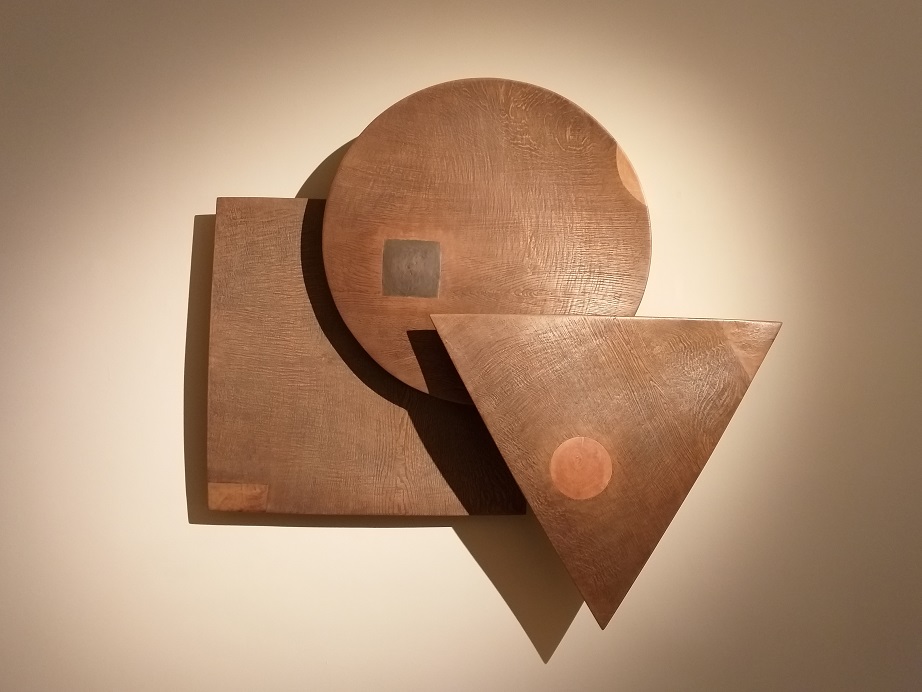

Escultura Ikutu/Tocar (2007 – 2012), realizada cn madera de roble, tejo, boj y nogal, del artista José Ramón Anda, en la exposición LANTEGI, José Ramón Anda (2019), en la Sala Kubo Kutxa, de Donostia/San Sebastián. Fotografía de Raúl Ibáñez

Escultura Ikutu/Tocar (2007 – 2012), realizada cn madera de roble, tejo, boj y nogal, del artista José Ramón Anda, en la exposición LANTEGI, José Ramón Anda (2019), en la Sala Kubo Kutxa, de Donostia/San Sebastián. Fotografía de Raúl Ibáñez

Siento una profunda admiración por la obra escultórica de José Ramón Anda, quizás por mi doble condición de persona interesada por el arte contemporáneo y matemático, lo cual me ha animado a compartir en esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica, que espero se convierta en una serie, mi visión personal de su trabajo artístico.

Muchas son las referencias geométricas y matemáticas que nos encontramos en la obra del escultor navarro, aunque en esta entrada vamos a centrarnos en la figura geométrica del cubo. Este, aparentemente, sencillo objeto, símbolo de las tres dimensiones del espacio, ha sido fundamental, pero sobre todo una rica herramienta de creación artística, en el arte de José Ramón Anda. Empezó a trabajar con el mismo en los últimos años de su formación, cuando empezaba a dar sus primeros pasos en la abstracción geométrica, y continúa trabajando en la actualidad. A lo largo de todo este tiempo, este genial escultor ha investigado, desde diferentes perspectivas, la estructura geométrica que subyace a la figura del cubo, en particular, distintas descomposiciones del mismo, así como sus posibilidades plásticas.

De este análisis del cubo surgen obras muy dispares, como Descomposición del cubo (1973), Nahi eta ezin [Querer y no poder] (1975), Zazpiak bat [Las siete, una] (1976), Preso jaioa [Nacido preso] (1978), Homenaje a Juan de Antxieta (1979 – 1986), Haizean [Al viento] (1978 – 2002) Pilotara [A la pelota] (1980), Basaldeko ateak [Las puertas del bosque] (2011 – 2017), o Acotar el vacío I, II y III (2019), entre otras, así como una gran cantidad de potentes maquetas de buztina.

Escultura Nahi eta ezin [Querer y no poder] (1975), de José Ramón Anda, en posición cerrada, en la exposición LANTEGI, José Ramón Anda (2019), en la Sala Kubo Kutxa, de Donostia/San Sebastián. Fotografía de Raúl Ibáñez

Escultura Nahi eta ezin [Querer y no poder] (1975), de José Ramón Anda, en posición cerrada, en la exposición LANTEGI, José Ramón Anda (2019), en la Sala Kubo Kutxa, de Donostia/San Sebastián. Fotografía de Raúl Ibáñez Escultura Nahi eta ezin [Querer y no poder] (1975), de José Ramón Anda, en posición abierta en la que se ve una esfera en su interior, en la exposición LANTEGI, José Ramón Anda, en la Sala Kubo Kutxa, de Donostia/San Sebastián. Fotografía de Raúl IbáñezDos de las primeras descomposiciones del cubo en las que trabajó el artista, en el año 1973, son las siguientes. Para entenderlas bien, debemos de pensar en el cubo como formado por 27 cubos pequeños, es decir, cada lado del cubo está formado por 3 de estos cubos (siendo el cubo grande una estructura 3 x 3 x 3), como ocurre, por ejemplo, en el cubo de Rubik, y podemos pensar que las piezas de la descomposición están formadas por la unión de algunos de estos cubos pequeños (este tipo de piezas se conocen en matemáticas como “policubos”).

Escultura Nahi eta ezin [Querer y no poder] (1975), de José Ramón Anda, en posición abierta en la que se ve una esfera en su interior, en la exposición LANTEGI, José Ramón Anda, en la Sala Kubo Kutxa, de Donostia/San Sebastián. Fotografía de Raúl IbáñezDos de las primeras descomposiciones del cubo en las que trabajó el artista, en el año 1973, son las siguientes. Para entenderlas bien, debemos de pensar en el cubo como formado por 27 cubos pequeños, es decir, cada lado del cubo está formado por 3 de estos cubos (siendo el cubo grande una estructura 3 x 3 x 3), como ocurre, por ejemplo, en el cubo de Rubik, y podemos pensar que las piezas de la descomposición están formadas por la unión de algunos de estos cubos pequeños (este tipo de piezas se conocen en matemáticas como “policubos”).

Estas dos descomposiciones del cubo cuentan con tres piezas cada una, dos exteriores e iguales entre sí (simétricas), con 7 cubos pequeños cada una, y una interior, comprendida entre las dos anteriores, con 27 – 14 = 13 cubos pequeños. En ambos casos, los dos elementos exteriores están formados por tres lados del cubo, representando las tres dimensiones del espacio, y colocados en posición simétrica respecto al centro.

En una de las descomposiciones (véanse las imágenes siguientes) cada una de las piezas externas son tres lados que convergen en un mismo vértice, que nos recuerda la típica imagen de los ejes x, y, z, que confluyen en el origen, en el espacio de coordenadas cartesianas tridimensional. Y cada una de las dos piezas está apoyada en vértices opuestos, de forma que no se tocan entre sí.

Primera maqueta de arcilla de una descomposición del cubo en tres piezas, dos exteriores y una interior, realizada por José Ramón Anda, en el año 1973, y que forma parte de las maquetas del taller del artista. Fotografías de Raúl Ibáñez

Primera maqueta de arcilla de una descomposición del cubo en tres piezas, dos exteriores y una interior, realizada por José Ramón Anda, en el año 1973, y que forma parte de las maquetas del taller del artista. Fotografías de Raúl Ibáñez

En la otra descomposición del cubo, los dos elementos exteriores están formados también por tres lados cada uno, pero son elementos “continuos”, sin puntos “múltiples”.

Segunda maqueta de arcilla de una descomposición del cubo en tres piezas, dos exteriores y una interior, realizada por José Ramón Anda, en el año 1973, y que forma parte de las maquetas del taller del artista. Fotografías de Raúl Ibáñez

Segunda maqueta de arcilla de una descomposición del cubo en tres piezas, dos exteriores y una interior, realizada por José Ramón Anda, en el año 1973, y que forma parte de las maquetas del taller del artista. Fotografías de Raúl Ibáñez

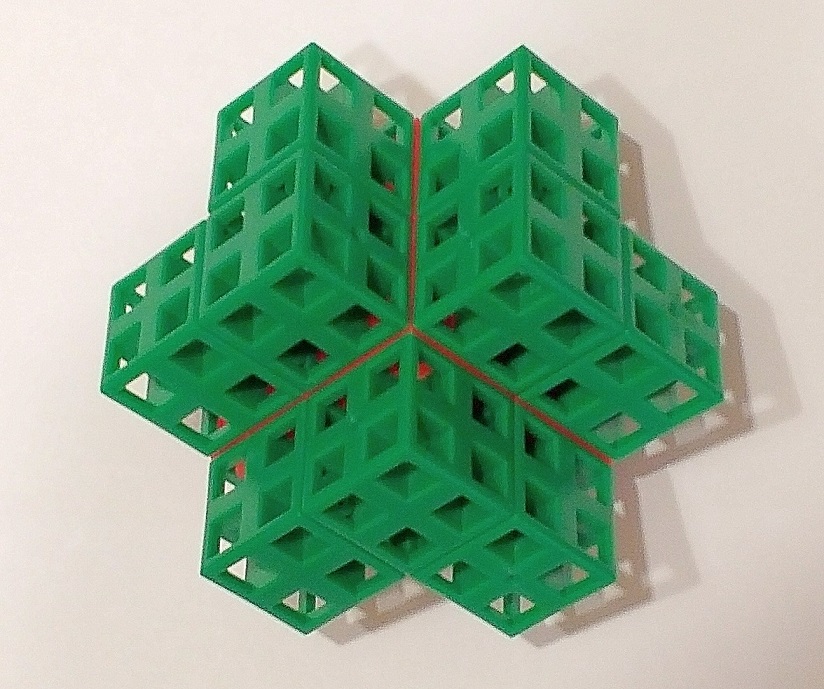

Las dos descomposiciones gozan de una cierta simetría, aunque quizás encierra una mayor simetría la primera de ellas. Por ejemplo, si nos fijamos en la pieza central (en la imagen de abajo he reproducido ese elemento central con piezas cúbicas del material LiveCube y lo he colocado tumbado respecto a la primera imagen en la que se mostraba) tiene una simetría rotacional de 120 grados respecto a un eje que pasa por el centro y es perpendicular a la mesa en la que se apoya, es decir, si la giramos un tercio de vuelta sobre la mesa en la que se apoya, la pieza se queda colocada de la misma forma (aparentemente, en la misma posición), además de una simetría rotacional de 180 grados, respecto a un eje perpendicular al anterior (eje izquierda-derecha en la imagen), es decir, si damos la vuelta a la pieza de la imagen queda, de nuevo, la misma forma (aparentemente, en la misma posición).

Pieza central de la primera descomposición del cubo, que posee dos tipos de simetrías rotacionales, de 120 grados y de 180 grados

Pieza central de la primera descomposición del cubo, que posee dos tipos de simetrías rotacionales, de 120 grados y de 180 grados

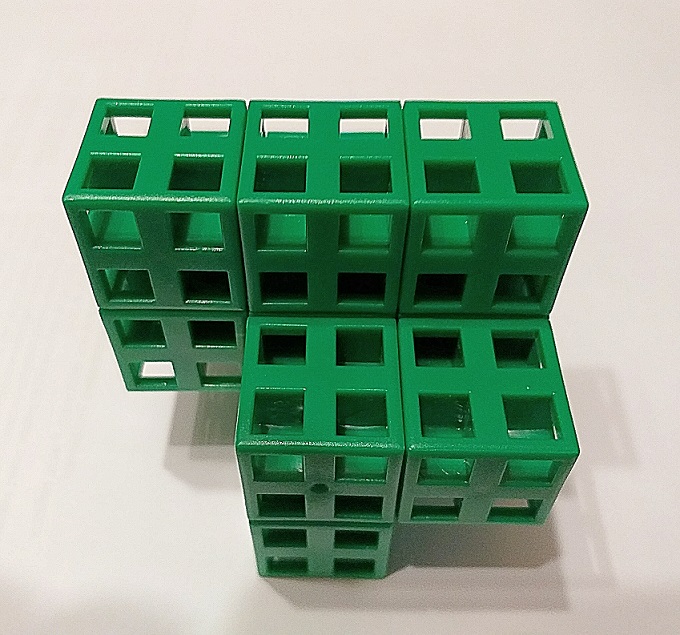

Mientras que el elemento central de la segunda descomposición (de nuevo, lo he realizado con las piezas del LiveCube) si lo tumbásemos podríamos ver que tiene dos simetrías rotacionales similares a las anteriores, pero ahora ambas de 180 grados (media vuelta). Aunque quizás lo más peculiar estéticamente es que esta pieza está formada por dos partes con direcciones perpendiculares (en la imagen la parte de arriba está dispuesta en dirección izquierda-derecha, mientras que la de abajo, lo está en la dirección adelante-atrás), es decir, está como retorcida.

Pieza central de la segunda descomposición

Pieza central de la segunda descomposición

Jose Ramón Anda se percató de que esta segunda descomposición le brindaba una mayor riqueza plástica y realizó la obra Descomposición del cubo (1973), de un tamaño de 19 x 18 x 18 centímetros. Esta escultura tiene algunas peculiaridades importantes, que han seguido formando parte de su filosofía artística. La primera peculiaridad de esta obra de arte, que comparten muchas de las obras de este escultor vasco, es que se puede, y se debe, tocar, no es solamente una escultura estática para ser admirada. Pero, de hecho, no solo se puede tocar, como ocurre con muchas otras esculturas (por ejemplo, más arriba hemos mostrado una obra que lleva por nombre Ikutu/Tocar, invitando a las personas a que la toquen para poder captar la esencia de esa escultura), sino que se pueden mover los tres elementos que la componen, invitando al público a que los disponga de la manera, o maneras, que le parezcan estéticamente más bellas o sugerentes. Es decir, la escultura se transforma en una obra dinámica, en un “juego” artístico que requiere que el público no sea meramente un espectador, sino que tome una actitud activa ante la creación artística.

Escultura Descomposición del cubo (1973), realizada en madera de roble, del artista navarro José Ramón Anda, en la exposición LANTEGI, José Ramón Anda (2019), en la Sala Kubo Kutxa, de Donostia/San Sebastián. Fotografía de Raúl Ibáñez

Escultura Descomposición del cubo (1973), realizada en madera de roble, del artista navarro José Ramón Anda, en la exposición LANTEGI, José Ramón Anda (2019), en la Sala Kubo Kutxa, de Donostia/San Sebastián. Fotografía de Raúl Ibáñez

La obra está formada por tres elementos geométricos que interaccionan entre sí, pero José Ramón Anda no elige una relación estética fija entre ellas para crear una obra impactante y única, sino que crea una obra que es al mismo tiempo todas las variaciones posibles, tanto las que se le han podido ocurrir a él mismo, como las que se les han ido ocurriendo a todas las personas que han interaccionado con la misma, e incluso, las que están por venir, que existen solo en potencia.

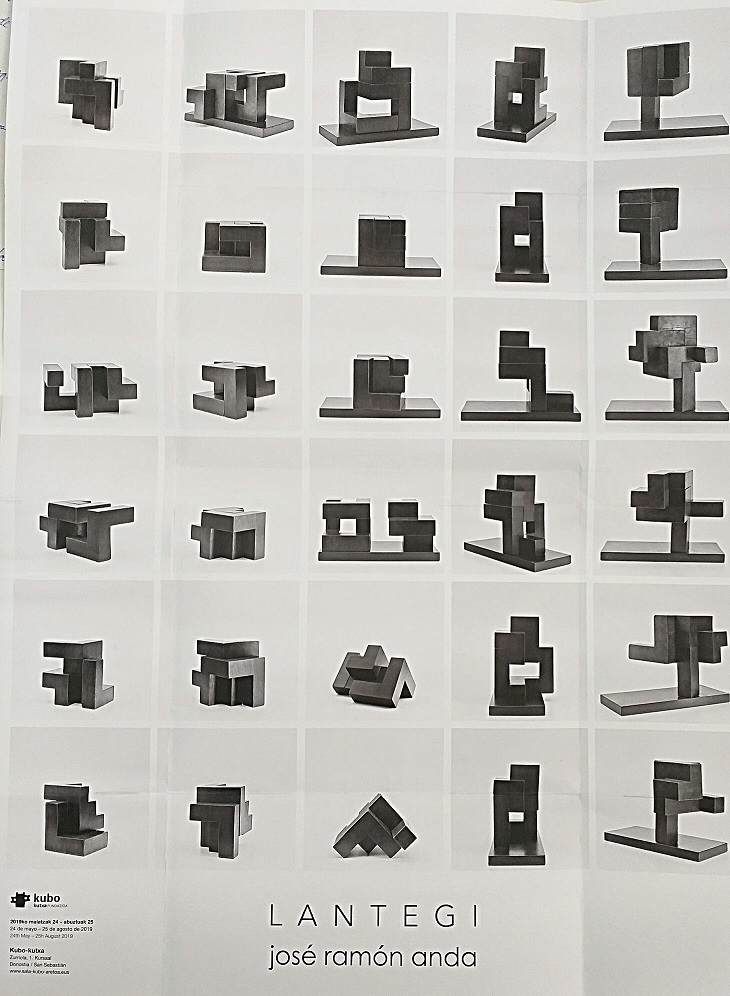

Precisamente, en la exposición LANTEGI, José Ramón Anda, en la Sala Kubo Kutxa, en la que está expuesta esta genial obra de arte, se incluye una serie de fotografías, del fotógrafo Juantxo Egaña, con una serie de posiciones de las tres piezas de la escultura de una enorme potencia estética, de una gran belleza. La escultura del artista de Bakaiku son todas ellas, y muchas más.

Fotografía del interior de la cubierta del catálogo de la exposición LANTEGI, José Ramón Anda (Sala Kubo Kutxa, 2019), que incluye 30 fotografías, de Juantxo Egaña, con otras tantas variaciones de la escultura Descomposición del cubo (1973), de José Ramón Anda

Fotografía del interior de la cubierta del catálogo de la exposición LANTEGI, José Ramón Anda (Sala Kubo Kutxa, 2019), que incluye 30 fotografías, de Juantxo Egaña, con otras tantas variaciones de la escultura Descomposición del cubo (1973), de José Ramón Anda

El recorrido artístico de esta descomposición del cubo no termina con esta escultura, sino que José Ramón Anda, consciente de las posibilidades plásticas que esta le brinda, sigue trabajando con la misma.

Los tres elementos de la descomposición son piezas “rectas”, con ángulos de noventa grados, ángulos rectos. El artista suaviza esos ángulos creando piezas más suaves y redondeadas, lo que confiere a la descomposición un mayor dinamismo. Después de alguna pieza intermedia, realiza una escultura muy potente, Homenaje a Juan de Antxieta (1979 – 1986), con una versión en bronce de 1979, de un tamaño de 33 x 33 x 33 centímetros, y una versión en piedra caliza de Lastur, de un tamaño aproximado de 2 x 2 x 2 metros, que se instala en 1986 en el Parque de Irubide (Pamplona).

Escultura Homenaje a Juan de Antxieta (1979), realizada en bronce, de José Ramón Anda, en la exposición LANTEGI, José Ramón Anda (2019), en la Sala Kubo Kutxa, de Donostia/San Sebastián. Fotografía de Raúl Ibáñez

Escultura Homenaje a Juan de Antxieta (1979), realizada en bronce, de José Ramón Anda, en la exposición LANTEGI, José Ramón Anda (2019), en la Sala Kubo Kutxa, de Donostia/San Sebastián. Fotografía de Raúl Ibáñez

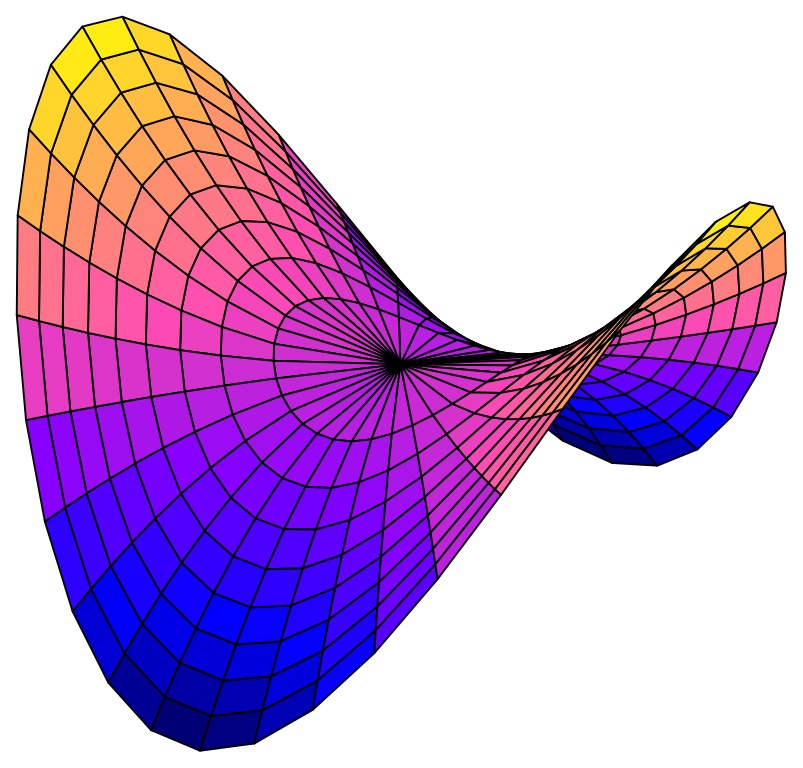

La siguiente serie de obras que surgen de esta peculiar descomposición del cubo tienen como protagonista a la pieza central tras la eliminación de los ángulos, que la convierten en una pieza curva retorcida. José Ramón Anda continúa trabajando con esa pieza central redondeada, seguramente con el objetivo de extraer la esencia de la forma de la misma, y decide “adelgazarla” transformándola en una superficie, que resulta ser lo que, en la parte de las matemáticas conocida como “geometría diferencial de superficies”, se conoce como una superficie de curvatura (de Gauss) negativa, y como consecuencia, una superficie llamada de doble curvatura. Esa superficie nos recuerda, por esa propiedad geométrica de la curvatura, a otra de curvatura negativa muy importante en Arquitectura (por ejemplo, en la obra del arquitecto catalán Antoni Gaudí (1852 – 1926)), el paraboloide hiperbólico, aunque sean superficies diferentes.

Superficie de un paraboloide hiperbólico, realizada con el programa Python por Nicoguaro para Wikimedia Commons

Superficie de un paraboloide hiperbólico, realizada con el programa Python por Nicoguaro para Wikimedia Commons

Expliquemos de forma visual qué significa que la superficie sea de curvatura (de Gauss) negativa. Significa que para cada punto de la superficie (aunque se observa muy bien en el punto central, tanto en la imagen anterior del paraboloide hiperbólico, como en las siguientes esculturas generadas por la superficie que se obtiene de la pieza central de la descomposición del cubo), si se toma el plano tangente a la superficie en dicho punto (en el centro del paraboloide hiperbólico de la imagen es el plano horizontal), parte de la superficie queda a un lado de la misma y parte al otro. Más aún, existe una dirección (en el punto) en la que la superficie es cóncava y otra, perpendicular a la anterior, en la que es convexa. Es decir, que en cada punto parte de la superficie se dobla en un sentido (en la imagen del paraboloide hiperbólico, si estamos en el centro, en una dirección la superficie se curva hacia arriba, sería cóncava), mientras que otra parte, perpendicular a la anterior, se dobla en el sentido opuesto (en el centro del paraboloide sería la parte que se curva hacia abajo, convexa).

En una superficie de curvatura (de Gauss) positiva, como es la esfera, no ocurre lo anterior, sino todo lo contrario. En cada punto de la esfera, esta queda situada por entero a un lado de su plano tangente. Es decir, esta siempre se dobla, se curva, en el mismo sentido, siempre “alejándose” (convexa), si se mira desde fuera, o siempre “acercándose” (cóncava), si se mira desde dentro.

Por otra parte, para explicar esta serie de obras necesitamos tener en cuenta dos aspectos más. El primero es la importancia de la cultura vasca para el artista de Bakaiku y su interés por el juego de la pelota mano, o pelota vasca, en el cual el objeto central del juego es la pelota, es decir, un objeto esférico, lo cual nos enlaza con la segunda cuestión que quería mencionar, a la figura geométrica del cubo se le añade ahora la de la esfera. Para generar esta serie de obras el escultor introduce mentalmente la superficie obtenida a partir de la pieza central en una esfera imaginaria y se queda solo con lo que está dentro, es decir, el borde de la superficie es una curva dentro de la superficie esférica.

Esta es la forma que José Ramón Anda utiliza en las siguientes esculturas, Airean (omenaldia pilotara) [Al aire (homenaje a la pelota)] (1978 – 2000), realizada en aluminio, Pilotara [A la pelota] (1980), realizada en madera de boj, y la escultura pública Haizean [Al viento] (1978 – 2002), realizada en acero y aluminio, que se encuentra instalada en la plaza del Trinkete, en Tolosa (Gipuzkoa).

Escultura Pilotara [A la pelota] (1980), realizada en madera de boj, del escultor navarro José Ramón Anda. Imagen perteneciente al catálogo de la exposición José Ramón Anda. Causa formal y materia – Kausa formala eta materia, que tuvo lugar en el Museo Oteiza, en 2017

Escultura Pilotara [A la pelota] (1980), realizada en madera de boj, del escultor navarro José Ramón Anda. Imagen perteneciente al catálogo de la exposición José Ramón Anda. Causa formal y materia – Kausa formala eta materia, que tuvo lugar en el Museo Oteiza, en 2017 Escultura pública Haizean [Al viento] (1978 – 2002), realizada en acero y aluminio, instalada en la plaza del Trinkete, en Tolosa. Imagen de la página web del artistaLos nombres de estas esculturas, Airean [Al aire] o Haizean [Al viento] describen otra peculiaridad de estas obras, que son esculturas móviles, es decir, que se mueven con el aire o el viento, dando vueltas alrededor de su eje vertical. Más aún, cuando la superficie de Anda gira media vuelta, con el viento, está generando toda la esfera. Es decir, que si viésemos juntas todas las posiciones de la superficie en ese giro veríamos realmente la esfera.

Escultura pública Haizean [Al viento] (1978 – 2002), realizada en acero y aluminio, instalada en la plaza del Trinkete, en Tolosa. Imagen de la página web del artistaLos nombres de estas esculturas, Airean [Al aire] o Haizean [Al viento] describen otra peculiaridad de estas obras, que son esculturas móviles, es decir, que se mueven con el aire o el viento, dando vueltas alrededor de su eje vertical. Más aún, cuando la superficie de Anda gira media vuelta, con el viento, está generando toda la esfera. Es decir, que si viésemos juntas todas las posiciones de la superficie en ese giro veríamos realmente la esfera.

Pero existe otra serie de esculturas más recientes que tienen como idea generadora la descomposición del cubo analizada en esta entrada. José Ramón Anda regresa a la idea matriz, a la descomposición del cubo originaria, pero fija ahora su atención en los laterales de las piezas de la descomposición, trabajando a partir de algunos de ellos para crear obras tan impactantes y singulares como las siguientes.

Esculturas Basaldeko ateak [Las puertas del bosque] (2011 – 2017), del artista José Ramón Anda, en la exposición LANTEGI, José Ramón Anda (2019), en la Sala Kubo Kutxa, de Donostia/San Sebastián. Fotografía de Raúl Ibáñez

Esculturas Basaldeko ateak [Las puertas del bosque] (2011 – 2017), del artista José Ramón Anda, en la exposición LANTEGI, José Ramón Anda (2019), en la Sala Kubo Kutxa, de Donostia/San Sebastián. Fotografía de Raúl Ibáñez Escultura Acotar el vacío III [Hutsa mugatzea III] (2019), del artista José Ramón Anda, en la exposición LANTEGI, José Ramón Anda (2019), en la Sala Kubo Kutxa, de Donostia/San Sebastián. Fotografía de Raúl Ibáñez

Escultura Acotar el vacío III [Hutsa mugatzea III] (2019), del artista José Ramón Anda, en la exposición LANTEGI, José Ramón Anda (2019), en la Sala Kubo Kutxa, de Donostia/San Sebastián. Fotografía de Raúl Ibáñez Conjunto de obras Acotar el vacío I, II y III [Hutsa mugatzea I, II eta III] (2019), del artista José Ramón Anda, en la exposición LANTEGI, José Ramón Anda (2019), en la Sala Kubo Kutxa, de Donostia/San Sebastián. Fotografía de Juantxu EgañaLa otra descomposición del cubo vista en esta entrada también formó parte de una escultura, en concreto Pesadilla de mili (1979), en la cual permanecen las dos piezas exteriores, mientras que la pieza interior es sustituida por una masa informe que representaría el cerebro de la persona que ha ido a la mili. Esta escultura se basa en la maqueta de arcilla que se muestra a continuación.

Conjunto de obras Acotar el vacío I, II y III [Hutsa mugatzea I, II eta III] (2019), del artista José Ramón Anda, en la exposición LANTEGI, José Ramón Anda (2019), en la Sala Kubo Kutxa, de Donostia/San Sebastián. Fotografía de Juantxu EgañaLa otra descomposición del cubo vista en esta entrada también formó parte de una escultura, en concreto Pesadilla de mili (1979), en la cual permanecen las dos piezas exteriores, mientras que la pieza interior es sustituida por una masa informe que representaría el cerebro de la persona que ha ido a la mili. Esta escultura se basa en la maqueta de arcilla que se muestra a continuación.

Maqueta de buztina, base de la obra Pesadilla de mili (1979), de José Ramón Anda

Maqueta de buztina, base de la obra Pesadilla de mili (1979), de José Ramón Anda

En mi siguiente colaboración en la sección Matemoción del Cuaderno de Cultura Científica continuaremos analizando las diferentes investigaciones plásticas de José Ramón Anda sobre la geometría del cubo, así como las esculturas, o maquetas de buztina, que ha realizado a partir de las mimas.

Fotografía de Juanjo Egaña con algunas de las esculturas de la exposición LANTEGI, José Ramón Anda (2019), en la Sala Kubo Kutxa, de Donostia/San Sebastián, entre las que destacan, en el centro, dos versiones de Ikusmira [Perspectiva]No me gustaría terminar esta entrada sin expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a José Ramón Anda, por las interesantes conversaciones que hemos mantenido, desde que nos conocimos hace unos años, sobre su obra artística y la relación de la misma con la geometría y las matemáticas, así como por permitirme utilizar las imágenes de sus bellas e impactantes esculturas en esta publicación.

Fotografía de Juanjo Egaña con algunas de las esculturas de la exposición LANTEGI, José Ramón Anda (2019), en la Sala Kubo Kutxa, de Donostia/San Sebastián, entre las que destacan, en el centro, dos versiones de Ikusmira [Perspectiva]No me gustaría terminar esta entrada sin expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a José Ramón Anda, por las interesantes conversaciones que hemos mantenido, desde que nos conocimos hace unos años, sobre su obra artística y la relación de la misma con la geometría y las matemáticas, así como por permitirme utilizar las imágenes de sus bellas e impactantes esculturas en esta publicación.

Bibliografía

1.- Jose Ramón Anda (escultor), Javier Balda (comisario), Lantegi, José Ramón Anda (catálogo), Sala Kubo Kutxa (Donostia-San Sebastián), 23 de mayo – 25 de agosto de 2019, Kutxa Fundazioa, 2019.

2.- Página web de la Sala Kubo Kutxa

3.- Página web del artista José Ramón Anda

4.- Jose Ramón Anda (escultor), Javier Balda (comisario), José Ramón Anda. Causa formal y materia – Kausa formala eta materia, Museo Oteiza (Alzuza, Navarra), 21 de junio – 1 de octubre de 2017, Fundación Museo Oteiza, 2017.

5.- Jose Ramón Anda (escultor), Javier Balda (comisario), José Ramón Anda, Denboraren aurkako formak, Formas contra el tiempo, Museo de Bellas Artes de Bilbao, 7 de mayo – 9 de septiembre de 2012, Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2012.

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de la Cátedra de Cultura Científica

El artículo La geometría poética del cubo se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El cubo soma: diseño, arte y matemáticas

- La geometría de los ‘cristaloides’, según Léopold Hugo

- La botella de Klein: geometría ‘palindrómica’

‘Infernuan’ ere bizia garaile ateratzen dela egiaztatu dute

Uda hurbiltzen den aldiro munduko bulego gehienetan dagoen eztabaida da. “Haize girotua ipini”. “Igo, mesedez”. “Jaitsi”. “Ireki leihoa, haize girotuari alergia diot”. “Eta nik alergia polenari”. “Itxi, arren, euliak sartzen dira eta”. “Ezetz ba, bestela hau infernua da”. Halako egoera batean zure burua ikusten duzun hurrengoan, pentsa gauzek txarrenera jo lezaketela. Kaferako tartean hain jatorra den lankide horren ordez filia hirukoitza duen arkeobakterio bat izan zenezake alboan. Baina arkeobakterio itxurako lankidea ez da arazo bakarra: 30 gradu horiek beharrean, 50-60 gradu izango zenituzke; eta, kafearen ordez… tira, azido sulfhidrikoaren antzeko edaberen bat.

Bulego hori daukate organismo estremofiloen bila ari diren zientzialariek, landa lanean daudenean bederen. Etiopiako Afar eskualdean kokatuta dagoen Dallol basamortuaz ari gara, Dalakill sakonunean. Planetako eskualde muturrenetakoa da bertakoa, eta tenperatura ez da, inolaz ere, arazo bakara. Azidotasun handiko eremua da ere, pH eskalan zerotik gertu edo balio negatiboetan, hain zuzen; eta, hori gutxi balitz, gazitasun altua dago bertan.

1. irudia: hiru plaka tektonikoren artean egoteagatik, eta iraganean Itsaso Gorriak bertan gatza utzi zuelako, oso baldintza bereziak daude Dallol eskualdean. Hala izanik ere, bertan bizia aurkitzea lortu dute. (Argazkia: A. Savin / WikiCommons)

Planetaren indarrek sortu dituzte baldintza berezi horiek. Hiru plaka teknotikok bat egiten dute bertan, eta horregatik bertako lurrazala oso mehea da, 15 bat kilometrokoa. Historia geologikoan Itsaso Gorriak egin dituen joan-etorriek utzi dute zorua gatzez beterik. Azkenik, errezeta osatzeko, azpian magma beroa dago. Ura lurpean sartzen denean, magma horrekin topo egitean berehalakoan berotu eta askatu egiten da, tximinia hidrotermalen bidez. Urarekin batera doazen mineral eta gatz guztiak askatzen dira, eta bilduta geratzen dira bertan, paleta koloretsu bezain pozoitsua sortuz.

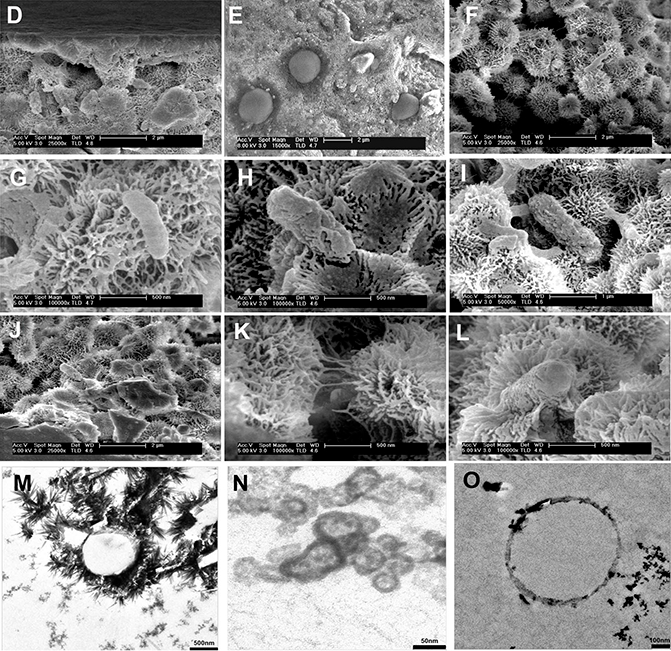

2015ean Martek duela 3.000 milioi urte zituen antzeko baldintzen analogoaren bila joana zen bertara CAB Madrilgo Astrobiologia Zentroko zientzialari talde bat; baldintza zail horietan ikerketa tresnak jarri dituzte eta aurkikuntza garrantzitsua egin dute: muturreko baldintza hauetan muturreko bizia ere badago. Scientific Reports aldizkarian kontatu dute.

Zehazki, geruza koloretsu horretako lehen milimetroetan aurkitu dituzte mikroorganismoak, mineralez osatutako oskola bitxi batzuetan txertatuta. Hala egonik, fosilak direla ematen du hasiera batean, baina orain egiaztatu ahal izan dute nanobakterioak direla. Horietatik, batzuk ohiko bakterioak baino askoz txikiagoak dira, 50 nanometro ingurukoak. Lehen aldia da bertan bizia aurkitzen dena, eta, gainera, oso bizi berezia da. Zenbait haloarchaearen antzekoak dira, baina ez dira haloarchaeak. Horregatik uste dute mikroorganismo berriak izan daitezkeela, momentuz hori zientzia-artikulu baten bitartez demostratzeko modurik izan ez badute ere. Termo-halo-azidofiloak dira, hurrenez hurren beroan, gazitasunean eta azidotasunean moldatzen direlako. Haien metabolismoari dagokienez, konposatu inorganikoen oxidazioa egiten dute “elikatzeko”, bereziki burdina eta sufrea.

CAB zentroko ikertzaile Felipe Gomezek aurkikuntzari buruzko azalpenak eman ditu La mecánica del caracol irratsaioan. “Kontua ez da bakterioak inguru horretara egokitu direnik; osterantzean, kontua da hori dela bakterio hauek duten egoerarik hoberena; haien optimoan daudela, hain zuzen”.

2. irudia: SEM eta TEM motako mikroskopia elektronikoa baliatu dute harrian txertatutako bakterioak ikertzeko. Txikienek 50 nanometroko luzera dute. (Irudia: CAB)

Gauzak horrela, aurkikuntzak bizigarritasunaren mugak ulertzeko beste aurrerapauso bat da hau. Gomezek azaldu duenez, erronka zaila da horrelako inguruetan izaten diren prozesuak ikertzea, ohiko kimikaren mugan ere daudelako. Gogora ekarri du zientzia komunitatean aspaldi piztu zen eztabaida bat, Antartikan aurkitutako ALH84001 meteoritoaren harira. “Meteorito horretan aurkitutakoa fosila ez zela esateko argudiorik handiena izan zen estruktura horiek txikiegiak zirela bizia bertan kabitzeko”, azaldu du adituak. Haren irudikoz, orain egindako aurkikuntzak babesten du biziak halako estrukturak sor litzakeela. Norabide horretan, aitortu du aukera bat dela etorkizunean meteoritoak berraztertzea, antzeko estrukturak aurkitzeko esperantzan, baina ezbaia asko sortzen duen gaia denez, ez dutela aipatu zientzia-artikuluan.

A hombros de gigantes irratsaioan ikerketa prozesuan jarraitu duten ibilbidean sakondu du Gomezek. Oso protokolo zuhurrak erabili behar izan dituztela nabarmendu du. Mikroskopia elektronikoa erabili dute, eta modu horretan ikusi ahal izan dute mintzen geruzak badirela. Azkenik, DNA erauzteko eta sekuentziatzeko gai izan dira. Izan ere, zientzia-artikuluaren ebaluatzaileak eskatu zien baieztatzea bakterio horiek jatorrizkoak zirela eta bizirik zeudela. Horretarako, in situ hibridazioa egin zuten. Teknika horrek DNA-zundak erabiltzen ditu, ezaguna den kanpoko DNA sartuta, laginaren DNAren azido nukleikoekin batu dadin; ikertzaileek hibridazio horren emaitza ikus dezakete, kolore jakin batzuen arabera. “Bakterioa metabolizatzen ari denean baino ez da gertatzen hibridazio hori”, argitu du CABeko adituak.

Mikroorganismo horiek tximinia hidrotermal batean aurkitu izanagatik, bizitza estruktura horietan sortu zelako hipotesia babesten dutenentzako beste argudio bat da. Unibertsoan bizia topatzeko esperantza ere sustatzen du aurkikuntzak, noski. “Estremofiliaren munduan izan dudan esperientziak esaten dit ur likidoa egonez gero bizia badagoela; beste parametroek ez dute axola”, esan du Gomezek. “Faktore nagusia da bizirako beharrezkoak diren erreakzio kimikoak ahalbidetuko duen disolbagarri bat egotea”.

Erreferentzia bibliografikoa:

Gómez, F. et al., (2019). Ultra-small microorganisms in the polyextreme conditions of the Dallol volcano, Northern Afar, Ethiopia. Nature Scientific Reports, 9, 7907. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-019-44440-8

———————————————————————————-

Egileaz: Juanma Gallego (@juanmagallego) zientzia kazetaria da.

———————————————————————————-

The post ‘Infernuan’ ere bizia garaile ateratzen dela egiaztatu dute appeared first on Zientzia Kaiera.

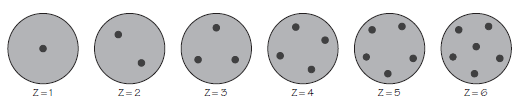

El modelo atómico de Thomson

¿Cómo es el átomo? A principios del siglo XX se disponía de suficiente información química y física para que muchos físicos pudieran diseñar modelos de átomos. Se sabía que las partículas negativas con propiedades idénticas (electrones) se podían obtener de muchas sustancias diferentes y de diferentes maneras. Esto sugería que los electrones son componentes de todos los átomos.

Pero los electrones están cargados negativamente mientras que las muestras de un elemento son eléctricamente neutras. Por lo tanto, los átomos que constituyen tales muestras también serán probablemente eléctricamente neutros. Si es así, y en los átomos hay electrones con carga negativa, esto indicaría que en un átomo es necesaria la presencia de una cantidad igual de carga positiva.

Mencionamos al hablar de los electrones como las partículas de los rayos catódicos que los átomos de hidrógeno tienen unas 1800 veces más masa que los electrones, que tienen una masa de 9,109·10-31 kg. De aquí se sigue que los electrones constituyen una parte muy pequeña de la masa total de un átomo.

Así pues, cualquier modelo de átomo que se proponga debía tener en cuenta la siguiente información:

- un átomo eléctricamente neutro debe contener la misma cantida de cargas positivas y negativas:

- la carga negativa está asociada con solo una pequeña parte de la masa total del átomo, y la aportan los electrones

Adicionalmente cualquier modelo atómico tenía que ser capaz de responder a dos preguntas básicas:

- ¿Cuántos electrones hay en un átomo? [1]

- ¿Cuál es la disposición de los electrones y la carga positiva en el átomo?

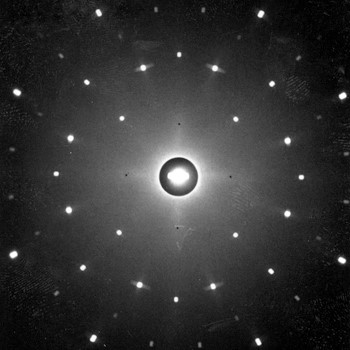

Durante los primeros 10 años del siglo XX se propusieron varios modelos atómicos, pero ninguno fue satisfactorio. Hasta 1911, el modelo más popular para el átomo fue el propuesto por J.J. Thomson en 1904. Thomson sugirió que un átomo consistía en una esfera de electricidad positiva en la que se distribuía una cantidad igual de carga negativa en forma de pequeños electrones. A partir de los estudios electroquímicos a lo largo del XIX y por los realizados con radiación X [2], la cantidad de carga positiva en cada átomo se supuso que era igual al número atómico del átomo Z (un número entero) multiplicado por la magnitud de la carga del electrón e, es decir, la carga positiva de un átomo es igual a Z·e. Para cumplir con la condición de que el átomo sea eléctricamente neutro debe haber un número igual de electrones cargados negativamente.

Con estas suposiciones, el átomo de Thomson era como un «pudín de pasas» de electricidad positiva, con los electrones negativos esparcidos en él como ciruelas o pasas. Así, el hidrógeno (Z=1) consistía en un electrón, carga -1e, incrustado en una esfera de carga positiva +1e. El helio (Z=2) consistía en dos electrones incrustados en una esfera de carga positiva +2e, y así sucesivamente.

Modelo de pudin de pasas para los seis primeros elementos. Fuente: Cassidy Physics Library

Modelo de pudin de pasas para los seis primeros elementos. Fuente: Cassidy Physics Library

Thomson asume en este modelo que «la masa del pudin» positiva actúa sobre los electrones negativos, manteniéndolos en el átomo solo por fuerzas eléctricas [3] y que el radio de los átomos tendría que ser de un orden de magnitud de 10-10 m, basándose para ello en información de la teoría cinética de los gases [4] y otras consideraciones.

Sin embargo, Thomson no podía explicar cómo se mantenía unida «la masa del pudin» positiva, ya que lo que se sabía de electricidad indicaba que debería desmoronarse debido a la repulsión eléctrica. Tampoco podía explicar las propiedades químicas ni el sistema de periodos.

Se requería mucha más información experimental y un nuevo concepto radical, el concepto de cuanto de energía, para construir un modelo del átomo mucho más satisfactorio. Este concepto se introdujo mediante el uso de los resultados obtenidos al estudiar un conjunto de problemas completamente diferente, la radiación térmica y el enigma del efecto fotoeléctrico, de eso se encargarían Max Planck y Albert Einstein [5].

Notas: