Udan ere zientzia begi-bistan #166

CRISPR-Cas 9 izeneko teknika lehen lerrora bueltatu da udan. Horren bidez mutazio bat ezabatzea lortu dute giza enbrioietan. Nazioarteko ikerketa talde batek eman digu berria. Besteak beste, Ameriketako Estatu Batuetako, Txinako eta Hego Koreako adituak aritu dira batera. Ikertzaileen arabera, 58 enbrioi lortu zituzten teknika erabilita, eta 42k ez zuten gaitza eragiten duen mutazioa. Arrakasta %72koa dela nabarmendu dute, inoizko handiena.

Elhuyar aldizkariak eman digu horren berri ere. Gaixotasun genetiko batzuk ondorengoetara pasatzea saihesteko bide eraginkor eta seguru bat izan daitekeela ondorioztatu dute ikertzaileek, nahiz eta argi utzi duten oraindik asko hobetu behar dela klinikoki erabili ahal izateko. Ikertzaileek ondorioztatu dute CRISPR teknika in vitro ernalketarekin batera erabiltzea kardiomiopatia hipertrofikoa bezalako gaixotasun monogenikoak saihesteko bide eraginkorra izan daitekeela.

MedikuntzaKoldo Callado Hernando, medikuntza eta kirurgian doktorea, elkarrizketatu dute Berrian. Droga berrien eta klasikoen inguruan aritu da testu honetan. Droga mota berrien efektuak, oro har, psikoaktiboak eta pizgarriak direnez gehienak, jendeari euforia eragiten diote. “Asko oso lotuta daude jai giroarekin, eta logura murriztu eta gosea kentzen dute; jaiez jai gorputza martxan edukitzeko baliagarriak dira. Beste batzuek haluzinazioak edo barne munduko bidaiak eragiten dituzte”, azaltzen du. Berrien eta aspalditik dauden drogen arteko desberdintasunak azaltzen ditu tartean: “Droga ilegalen legezko alternatiba bihurtu dira droga berri horiek; denda espezializatuetan edo Internet bidez lor daitezke. Horixe da droga berrien arrakastaren gakoetako bat. Horiez gain, prezioz ere droga klasikoak baino merkeagoak dira, sintetizatzen ere errazagoak, eta odolean detektatzeko zailagoak dira”.

Antibiotikoekiko erresistentziaren ondorioz, desagertzear zeuden hainbat eritasun berrindartu egin dira. Automedikazioa, erabilera desegokia eta abeltzaintzako abusuak dira arazoaren motibo nagusiak, adituek diotenaren arabera. Gero eta nabarmenagoa da tuberkulosia, malaria eta halako eritasunen intzidentzia, bakterioen antibiotikoekiko erresistentziagatik. Hala ondorioztatu du Lierni Txintxurreta UPV/EHUko farmazia graduatuak (Donostia, 1994) bere gradu amaierako lanean. Ondorioei dagokienez, antibiotikoen erabilera normalizatu edo gehiegizkoak berekin ekar dezake infekzio batean medikamentu horien efektua baliogabetzea. Gauzak horrela, lehenago tratamendu bidez hiltzen ziren mikroorganismoek immunitatea dute zenbait antibiotikoren aurrean.

Zika birusak emakume haurdunen immunologia-sistema ahultzen duela frogatu dute Keck Medikuntza Fakultateko ikertzaileek (USC). Horretaz gain, ikusi dute birusak globulu zuri batzuk, CD14+ monozitoak, infektatzen dituela, eta M2 makrofago bihurtzen dituela. Makrofago horiek gorputzak patogenoa suntsitu duten seinale izaten dira; hortaz, gorputzak ez dio oztoporik jartzen hedatzeko eta ugaltzeko. Guztira, bi birus mota aztertu dituzte, Afrikakoa eta Asiakoa, eta ikusi dute bigarrenak kalte handiagoa egiten diela emakume haurdunei.

BiologiaGloriana Chaverri biologoari elkarrizketa interesgarria egin diote Berrian. Saguzarrei buruzko nazioarteko biltzar batean parte hartu du Donostian, eta horiei buruz zertzelada batzuk eman ditu. Animalia hauek ingurumenari egiten dioten ekarpena azaldu du, hala nola “izurria ekar dezaketen intsektuen kontrola, hazien zabalkundea, zona tropikaletan, saguzarrak asko elikatzen dira fruituez, eta, libratzen direnean, haziak eramaten dituzte. Landareak polinizatzen ere egiten dute lana. Saguzar banpiroak zuhaitz handien azpian bizi dira, eta, libratzen direnean, elikagaiak ematen dizkiete zuhaitzei”. Gainera, badugu gizakiok saguzarrengandik zer ikasi: “Elkartasun handiagoa izatea gure artean, kooperatiboagoak izatea”.

ArkeologiaArkeologoak Trebiñuko ‘Pozarrate’ izeneko aztarnategia arakatzen ari dira, duela 6.000 urteko sekretuak azaleratzeko. Zortzi urte eman ditu jada Andoni Tarriño geologoak aztarnategia arakatzen, baina iaz lortu zuen hiru kanpaina abiatzeko beharrezkoa duen laguntza ekonomikoa. CENIEH Espainiako Giza Eboluzioaren Zentroko ikertzailea da bera. Trebiñun, duela 6.000 urte inguru, Neolito garaiko gizakiek silexaren ustiaketa sistematikoari ekin zioten. Horregatik dabil baliabide horren arrastoaren atzetik. Harri puska horietatik abiatuz, duela 6.000 urteko gizartearen bizimodua argitu nahi dute. Modu antolatu batean joaten ziren. Baina Tarriñok aitortu du zaila izango dela meatzari horien herrixkak eta lantegiak topatzea.

FisikaKobalto aleazioak (kromozkoak, ruteniozkoak eta platinozkoak) eta baita kromo oxidozko aleazioak diseinatu, ekoitzi eta karakterizatu ditu Lorenzo Fallarinok egin duen ikerketan. Helburua? Ordenagailuetako grabazio magnetikoko memoria sistemak (disko gogorrak, USBak) hobetzeko material berriak bilatzea, baita material horien propietate magnetiko, fisiko, elektriko eta elastikoak ikertzea izan da.

IngurumenaGizakion jarduerak Lurraren tenperatura igotzea ekarri du (berotegi-efektua). Badira berotegi-efektuko gas ugari; ugariena CO2 da. Konposatu hori era naturalean sor daitekeen arren (jarduera bolkanikoan izan dezake jatorria, adibidez), karbonodun materialen erabilera antropogenikoaren ondorioz (energia-iturri fosilen errekuntzaz) bilakatu da klima-aldaketaren eragile nagusia. Karbono dioxidoaren isuriak atmosferan metatzen dira, eta horregatik beharrezkoa da horiek murriztea. Horri aurre egiteko hainbat estrategia planteatu dira. Adibidez, CO2-a bahitzea da. Artikulu osoa irakurtzea gomendatzen dizuegu.

Plastikoen erabilera asko handitu da. Prezio merkea, kalitate ona, edo prozesatzeko erraztasuna badute ere, ez dira biodegradagarriak eta iturri ez-berriztagarrietatik datoz. Hondakinen hazkundeari aurre egiteko, jatorri berriztagarri eta izaera biodegradagarria duten materialek bultzada handia jasan dute. Aipaturiko material hauen artean, baliabide naturaletatik sortutako biopolimeroak aurkitzen dira.

Ekainetik hona, troposferako ozonoaren kantitatea igotzen ari da eta behin baino gehiagotan gainditu ditu legezko mailak. Ibilgailu motordunek, trafikoak, autobideek eta industrialdeek handitzen dute ozonoaren kantitatea. Miguel Angel Ceballos Ekologistak Martxan-eko kideak azaltzen du ozono kontzentrazio handienak hiri handien kanpoalde eta landa eremuetan izaten direla. “Izan ere, ozonoa sortu ahal izateko beharrezkoak diren erreakzio fotokimikoek distantzia bat behar dute osagai kutsatzaileen iturrietatik”. Horretaz gain, itsasoaren hurbiltasunak ere badu bere eragina.

AstronomiaUPV/EHUko ikertzaile batzuek beste hainbatekin batera ezagutzera eman dute gaueko haizeak egunekoen desberdinak direla Artizarrean. Aurreikusi ezin diren haizeak, uhin geldikorrak eta laino aldakorrak topatu dituzte, ESAren Venus Express misioak hartutako datuei eta irudiak prozesatzeko teknika berriei esker. “Superrotazioa gauean zehar ere gertatzen da, baina mugimendu-aniztasun zabalagoa du, eta orain artean ikusi gabeko laino mota ezberdinak agertzen dira, egun batetik bestera aurreikusi ezin den moduan bortizki aldatzen diren lainoak”, dio Agustín Sánchez Lavega UPV/EHUko Zientzia Planetarioen Taldeko zuzendariak.

NeurozientziaKaliforniako Unibertsitateko neurozientzialariek hizketaren tonu-aldaketak nola detektatzen ditugun azaldu dute. Intonazioa da funtsa. Adibidez, esaldia neutroa edo galdera izan daiteke, eta hitz bat edo bestea indartzean ere esanahia aldatu egiten da. Ikerketan ikusi dute, gainera, ahotsak bereizten dituzten neuronek ahots bakoitzaren tonu absolutua detektatzen dutela, eta intonazioa bereizten dutenek berriz, tonu erlatiboa, alegia, hizlariaren ahotsak uneoro dituen tonu-aldaketak.

HizkuntzalaritzaZenbait ikerketen arabera, test informatikoek abantaila asko dauzkate paperean egiten direnen aldean; besteak beste, azterketa gehiago egin daitezke eta erantzunak ere azkarrago prozesatzen dira. Test informatizatu hauek ohikoak, hau da, azterketa egingo duten pertsona guztiek azterketa bera izango dute, edo egokigarriak izan daitezke. Test egokigarriak informatizatuak izaten dira eta item bakoitzak parametro batzuk eduki behar ditu, ondorioz, kalibraketa egitea ezinbestekoa da.

OsasunaZaldi haragia osasuntsuagoa da? Artikulu honetan topatuko dugu erantzuna. Zaldi haragia ezaugarritzeko asmotan, bere konposizio kimikoa eta gantz-azidoen profila aztertu dira. Ikusi da gantzaren kopurua desberdina dela ikusi dira herrialde ezberdinetan jasotako laginen artean. Halere, herrialde guztietako laginen batez besteko gantz kopuruak %3ren azpitik daude. Urtaroari dagokionez, bada beste desberdintasun bat: neguan jasotako laginen gantz-azido monoasegabeen ehunekoa (%32.3) udaberrikoena (%35.4) baino baxuagoa izan da. Hortaz, zaldi haragia koipe gutxi eta gantz-azidoen profil onuragarria duen haragia desiratzen duten kontsumitzaileentzat egokia izan daitekeen produktua da.

———————————————————————–

Asteon zientzia begi-bistan igandeetako atala da. Astean zehar sarean zientzia euskaraz jorratu duten artikuluak biltzen ditugu. Begi-bistan duguna erreparatuz, Interneteko “zientzia” antzeman, jaso eta laburbiltzea da gure helburua.

———————————————————————–

Egileaz: Uxue Razkin Deiako kazetaria da.

———————————————————————–

The post Udan ere zientzia begi-bistan #166 appeared first on Zientzia Kaiera.

Ciencia a presión: Ciencia patológica y patología editorial

La expresión publish or perish (publica o perece) es de sobra conocida en el ámbito científico. Quiere expresar la importancia que tienen las publicaciones en los currículos del personal investigador. En ciencia no basta con hacer observaciones, obtener unos resultados y derivar conclusiones. Hay, además, que hacerlo público y, a poder ser, en medios de la máxima difusión internacional. La ciencia que no se da a conocer, que no se publica, no existe. El problema es que de eso, precisamente, depende el éxito profesional de los investigadores, sus posibilidades de estabilización y de promoción. De ahí la conocida expresión del principio.

El mundo de la comunicación tiene también sus normas. En comunicación se trata de que lo que se publica sea consumido. De la misma forma que la ciencia que no se publica no existe, en comunicación tampoco existen los contenidos que no se consumen: o sea, no existen los artículos que no se leen, los programas de radio que no se oyen, los de televisión que no se ven o los sitios web que no se visitan. En comunicación valdría decir “sé visto, oído o leído, o perece”.

Ambas esferas tienen ahí un interesante punto en común. Y por supuesto, en comunicación o difusión científica el ámbito de confluencia se aprecia en mayor medida aún. Confluyen aquí ambas necesidades, la de hacer públicos los resultados de investigación y, además, conseguir que lleguen a cuantas más personas mejor.

El problema es que la presión por publicar y por tener impacto comunicativo puede conducir tanto a unos como a otros profesionales, a adoptar comportamientos deshonestos, contrarios a la ética profesional e, incluso, a desvirtuar completamente el fin de la ciencia y de su traslación al conjunto del cuerpo social. Y también puede conducir, y de hecho ha conducido, a que se haya configurado un sistema de publicaciones científicas con patologías.

De todo esto se trató el pasado 31 de marzo en “Producir o perecer: ciencia a presión”, el seminario que organizaron conjuntamente la Asociación Española de Comunicación Científica y la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU.

3ª Conferencia

Joaquín Sevilla, profesor y responsable de divulgación del conocimiento de la Universidad Pública de Navarra: Ciencia patológica y patología editorial

Ciencia patológica y patología editorialEdición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Ciencia a presión: Ciencia patológica y patología editorial se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Ciencia a presión: Científicos que avalan patrañas

- Ciencia a presión: Periodistas que avalan patrañas

- Ni ciencia, ni pseudociencia, ciencia patológica.

Una búsqueda celestial que ha durado 580 años

La astronomía en el Antiguo Oriente ha sido una cuestión importante durante miles de años. En Corea del Sur aún se conservan estructuras denominadas Cheomseongdae, que significa literalmente torre para observar estrellas. La construcción que veis en la imagen inferior se edificó a mediados del siglo VI después de Cristo, entre los años 632 y 637, y durante los siguientes siglos las diferentes dinastías que gobernaron la región se preocuparon de hacerse con un notable cuerpo de astrólogos que se encargaron de registrar lo que ocurría en el cielo. Esta temprana afición por anotar y describir lo que veían nos resultará muy útil en nuestro artículo de hoy.

Cheomseongdae en la ciudad coreana de Gyeongju | Jinho Jung Flickr CC

Cuentan los documentos que se conservan que, en marzo de 1437, los astrólogos imperiales de la incipiente dinastía Joseon vieron aparecer una nueva estrella en el cielo, desde su “torre de las estrellas” en el palacio de Hanyang, la actual Seúl. Aquella nueva luz fue visible durante catorce días antes de desaparecer gradualmente del firmamento, mientras los sabios coreanos se afanaban por anotar su posición en algún lugar de “la cola” de la constelación de Escorpio.

De aquel fugaz resplandor, documentado hace ya 580 años, no se volvió a saber nada hasta hace tan solo unos días. La revista Nature publicó ayer mismo un artículo anunciando que, desde sus modernas atalayas, otro equipo de astrónomos ha localizado la luz que iluminó el cielo coreano en el siglo XV.

Por supuesto, por las descripciones del fenómeno que se conservan, los astrofísicos sabían desde hace tiempo que aquella luz observada en 1437 debía pertenecer a una nova, la cuestión era encontrarla… y no ha resultado fácil, de hecho, el autor principal del estudio Michael Shara, conservador del Departamento de Astrofísica del Museo Americano de Historia Natural, señalaba en un comunicado de prensa que “es la primera nova que se ha podido detectar con certeza basándose en los registros chinos, coreanos y japoneses de los últimos 2.500 años“.

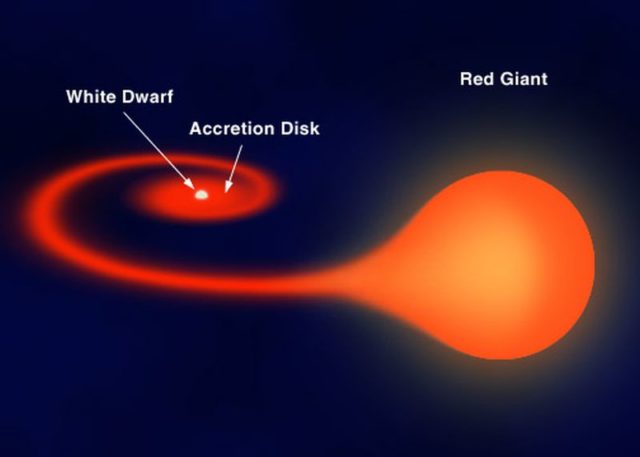

Infografía de la formación de una nova clásica | Imagen NASA/CXC/M.Weiss

Explicar con palabras sencillas qué es una nova en un sistema binario no es muy difícil. Tenemos dos estrellas en una combinación que resulta bastante habitual en el Universo: una enana blanca y una gigante roja, girando una alrededor de la otra. Como veis en la infografía en esa relación estelar se produce un traspaso de material, principalmente helio e hidrógeno, de la roja a la blanca… A medida que acumula material la temperatura también aumenta y, cuando la enana blanca alcanza el punto de fusión nuclear, explota violentamente dejando una brillo, bastante más tenue que una supernova, pero aún así visible incluso para los astrólogos coreanos del siglo XV.

El proceso de formación de una nova puede durar docenas de miles de años, mientras la enana blanca acumula material “robado” de su compañera, sin embargo, el desenlace final es visible en el cielo durante unas pocas semanas o meses… después de eso, se desvanece poco a poco dejando apenas una tenue “concha” como vago recordatorio de lo que fue y a ver quién es el guapo que la encuentra de nuevo.

La búsqueda de esa nova ha interesado durante años al autor principal del trabajo, Michael Shara que, junto con otros astrofísicos como Mike Bode, de la Universidad John Moores de Liverpool, han estado buscando material y documentación hasta llegar a una placa fotográfica realizada hace ya casi un siglo.

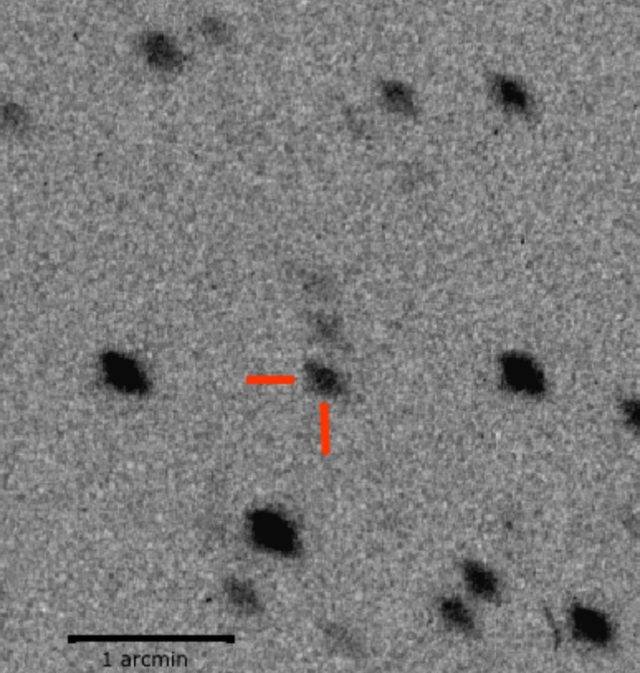

Placa fotográfica, realizada en 1923, de la región estelar donde se encuentra la nova | DASCH Digital Access to a Sky Century, Harvard University

La placa (imagen superior) fue capturada desde la estación Boyden del Observatorio de Harvard, en Arequipa (Perú), en el año 1923, utilizando el telescopio Bruce Doublet de 24 pulgadas y con una exposición de 300 minutos. Se encontraba catalogada como “A12425” dentro del inmenso catálogo DASCH de la Universidad de Harvard, que recopila aproximadamente 200.000 placas fotográficas capturadas durante todo el siglo XX.

A esta primera placa de 1923, siguieron otras tantas del archivo DASCH, obtenidas ya en la década de 1940, con las que los investigadores por fin se encontraban en disposición para seguir la trayectoria de la nova. Ahora tan solo hacía falta apuntar uno de los modernos telescopios con los que contamos en la actualidad y… ¡voilá!

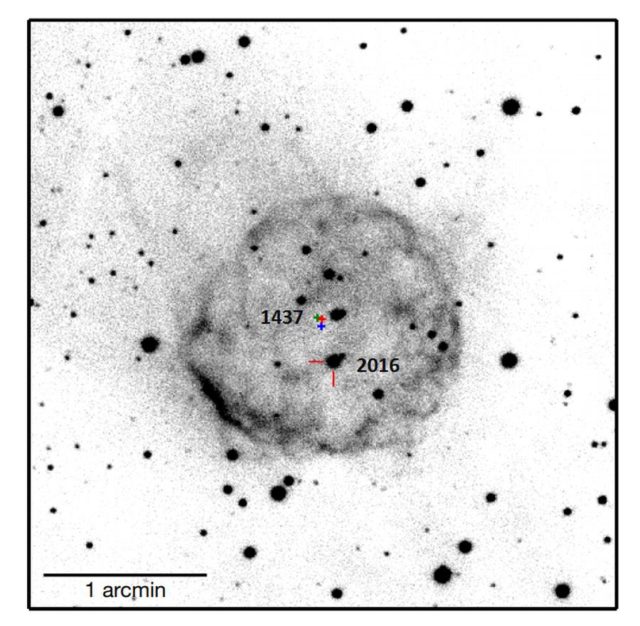

Imagen capturada en junio de 2016 por el telescopio Carnegie SWOPE de Chile | M.Shara et al. ArXiv

Llegamos finalmente a la imagen más clara de la nova observada en Seúl el 11 de marzo de 1437, (a la que me he permitido añadir las fechas). Lo que vemos corresponde a la concha expulsada en la explosión y fue tomada en junio del pasado 2016, por el telescopio Carnegie SWOPE de 1 metro en Chile usando un filtro que destaca el gas hidrógeno caliente de la concha. La estrella que produjo la concha nova está indicada con marcas rojas. Hoy está lejos del centro de la cáscara donde estalló. Sin embargo, su movimiento medido a través del cielo lo coloca en el “+” rojo en 1437. La posición del centro de la cáscara en 1437 está en el signo “+” verde.

Han sido necesarios casi seiscientos años desde la observación de aquellos atónitos ojos de los astrólogos coreanos que contemplaron un resplandor en el cielo, hasta llegar a la detección moderna de la nova y su evolución durante todo este tiempo. De las torres de piedra para mirar a las estrellas a los telescopios modernos, seis siglos en la Historia de la Humanidad… un suspiro en la vida del Universo.

Este post ha sido realizado por Javier Peláez (@irreductible) y es una colaboración de Naukas con la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU.

Referencias científicas y más información:

M. Shara, K. Iłkiewicz, J. Mikołajewska, A. Pagnotta, D. Zurek, et al. “Proper-motion age dating of the progeny of Nova Scorpii AD 1437” Nature 548, 558–560 (31 August 2017) doi:10.1038/nature23644

M. Shara, K. Iłkiewicz, J. Mikołajewska, A. Pagnotta, D. Zurek, et al. “Nova Scorpius 1437 A.D. is now a dwarf nova, age-dated by its proper motion” Solar and Stellar Astrophysics (astro-ph.SR) | arXiv:1704.00086 [astro-ph.SR]

American Museum of Natural History “Scientists Recover Nova First Spotted 600 Years Ago by Korean Astrologers” Comunicado de prensa

El artículo Una búsqueda celestial que ha durado 580 años se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La historia de la insulina, 90 años salvando vidas

- 500 años de matrimonio no tan bien avenido

- 25 años de planetas extrasolares

Nekane Castillo: “Ingurumenaren eta gizartearen arteko elkarrekintza interesatzen zait”

Castillok dioenez, betitik gustatu izan zaizkio natura-zientziak, biologia eta halakoak, eta ez zuen asko pentsatu Ingurumen Zientziak aukeratzeko. “Biologia ere aukeratu nezakeen, baina Ingurumen Zientziek gizakia ere aintzat hartzen dute, eta gustuko dut ingurunearen eta gizakiaren arteko elkarrekintza“, zehaztu du.

Tesia egitea, aldiz, ez zuen aurreikusita. Haren esanean,”beti pentsatu izan dut tesia egitean denbora asko ematen dela gauza oso zehatz batean, eta ez nituen beste lau urte eman nahi ikasten. Baina gero masterrak egin nituen, ekosistemen kontserbazioan eta leheneratzean sakondu nahi bainuen, eta enpresetan aritu nintzen lanean eta praktiketan, enpresa pribatuan zein publikoan, eta azkenean Costa Rican bukatu nuen, ikerketa-zentro batean. Hiru hilabete baino ez ziren izan, baina han sartu zitzaidan tesia egiteko gogoa. Gainera, banituen tesia egiten ari ziren edo egin berri zuten lagunak ere, eta haiek ere aurretik animatu ninduten”.

Irudia: Nekane Castillo ikertzailea.

Horrenbestez, tesia egiteko Eusko Jaurlaritzako beka eskatu, eta horretan ari da orain, UPV/EHUko Landare Biologia eta Ekologia Sailean, Miren Onaindia Olalde katedradunaren gidaritzapean. Azaldu duenez, ekosistemen zerbitzuen balorazio ekonomikoa da tesiaren ardatza: “Ekosistemen zerbitzuak dira naturak eskaintzen dizkigun onurak; eta ikerketaren helburua da, balorazio ekonomikoaren bitartez, informazio osagarria lortzea lurraldearen planifikazioa egokiagoa izan dadin. Nire taldeak azterketa biofisikoa egiten du, eta nik, berriz, balorazio ekonomikoa egiten dut, gizartearen lehentasunak eta desirak kontuan hartuta”.

Ikuspegi globala helburuAdibidez, Biosfera Erreserbaren izendapenak Urdaibaiko biztanlerian izan duen eragina aztertu dute. Zehazki, biztanleei izendapenak kalte ala mesede egin dien jakin nahi zuten, eta ikerketak erakutsi du onuragarria izan daitekeela.

Ondorio horretara iristeko, Castillok eta lankideek hiru aldagai-mota aztertu dituzte Busturialdean eta Uribe Kostan: lurraldearen erabilerari buruzkoak, sozioekonomikoak eta kulturalak. Ikusi dutenez, Biosfera Erreserbaren izendapenak ez du eragin kaltegarririk izan biztanleentzat; eskualdearen kontserbazioa bermatzen du, nahiz eta pinudiak baso autoktonoaz ordezkatu eta nekazaritza-jarduerak bultzatzea lehentasuna izan; eta, gainera, litekeena da eskualdearen garapen sozioekonomikoan eta kulturalean lagundu izana

Orokorrean, berriz, ikusi dute balorazio bakoitzak informazio-mota bat ematen duela. Horrenbestez, ekosistemetan esku-hartzeak planteatzean, uste du denak hartu behar direla aintzat, ikuspegi globala izateko: “Ezin da ikuspegi ekologikoan bakarrik oinarritu, edo ekonomikoan edo kulturalean bakarrik; dena hartu behar da kontuan. Hori da gure ondorio nagusia; eta, gainera, bat dator beste ikerketa batzuen ondorioekin”.

Lüneburgen, Urdaibaiko datuak aztertzen aritu da, eta, horretan bakarrik aritu bada ere, hango ikertzaileekin lanean aritzeko aukera izan du. Horri esker, lana egiteko beste modu batzuk ezagutu ditu, “eta ingelesa praktikatu dut”, gehitu du, barrez. Horretarako ere baliagarria izan omen zaio Alemaniako egonaldia; “esperientzia izugarri ona”, laburbildu du.

Tesian zailena zer egin zaion galdetuta, aukeratutako arloa, ingurumen-ekonomia, izan dela erantzun du. Izan ere, bere taldean berria da ikuspegi hori, eta, beraz, talde barruan nolabait bakarrik aritu da. “Baina nik aukeratu nuen gaia, ekosistemen eta gizartearen arteko elkarrekintza interesatzen baitzait, eta, gainera, Sarrikoko ekonomialari batekin ari gara lankidetzan. Hortaz, ez nago bakar-bakarrik ere”. Bestalde, gaur egun ekosistemen gaineko ikuspegi global hori gero eta zabalduago dagoela zehaztu du.

Aurrera begira, tesia bukatutakoan, ikerketan jarraitzeko gogotsu dagoela aitortu du, baina enpresa batean ere arituko litzatekeela dio. Garbi dauka: “Aukera guztietara irekita nago”.

Fitxa biografikoa:Nekane Castillo Eguskitza Bilbon jaio zen, 1988an. UPV/EHUn Ingurumen Zientzietan lizentziatu ostean (2010), Madrilgo Complutense Unibertsitatean eta Alcalako Unibertsitatean Kontserbazio Biologian eta Ekosistemen Lehengoratzean espezializatu zen, hurrenez hurren. Ingurumen aholkularitzetan, kluster eta ikerketa zentroetan praktiketan eta lanean aritua, 2015ean Urdaibaiko Biosfera Erreserbak eskaintzen dituen ekosistemen zerbitzuen inguruan tesia egiten hasi zen, gaurdaino.

———————————————————————————-

Egileaz: Ana Galarraga Aiestaran (@Anagalarraga1) zientzia-komunikatzailea da eta Elhuyar Zientzia eta Teknologia aldizkariko erredaktorea.

———————————————————————————-

Elhuyar Zientzia eta Teknologia aldizkariarekin lankidetzan egindako atala.

The post Nekane Castillo: “Ingurumenaren eta gizartearen arteko elkarrekintza interesatzen zait” appeared first on Zientzia Kaiera.

La ciencia y el ‘establishment’

Una de las más peculiares justificaciones que se dan para rechazar los datos científicos en campos como las terapias alternativas o la eficacia y seguridad de las vacunas es la acusación de que la ciencia pertenece al ‘establishment’, esa palabra contenedor que agrupa a los segmentos sociales de poder. En estos tiempos de rechazo a cualquier cosa que esté cerca del poder, sea político o económico, ser asociado con las estructuras que dominan el mundo es el beso de la muerte y una pérdida automática de credibilidad: si formas parte de ‘los de arriba’ cualquier cosa que digas es automáticamente sospechosa de servir tan sólo para mantener la injusticia. Este rechazo y desconfianza a todo lo que represente poder forma parte de las revoluciones populistas que nos han dado fenómenos como el Brexit o la presidencia Trump, y sin duda tiene su parte de razón: la propaganda y la mentira son herramientas de los poderosos para conseguir sus intereses y mantener sus privilegios. Lo que resulta poco menos que hilarante es acusar a la ciencia, como conocimiento o como actividad, de estar en ese grupo. Porque los científicos nunca han tenido poder.

Hasta tal punto es así que cuando algún científico profesional se dedica a la política a todos los efectos deja de ser científico, o no actúa en público como tal: Alfredo Pérez Rubalcaba es profesor universitario de Química, pero es una anécdota en su carrera política, al igual que Angela Merkel es doctora en físicoquímica sin que ello haya parecido afectar demasiado a su presencia pública. Mientras la mayoría de los políticos son o abogados o especialistas en política, como es razonable, y actúan como tales, los científicos que llegan a la política aparentemente se olvidan de su pasado. Lo cual nos dice mucho sobre la realidad de la ciencia en los círculos de poder: si fuese una característica positiva quienes la poseen presumirían de ella.

De hecho la ciencia como metodología y el poder son bastante incompatibles, dado que la una trabaja para superar constantemente el ‘statu quo’ mientras que una característica permanente de cualquier poder es la tendencia a mantener la estructura que lo soporta. Mientras que el sueño del ‘establishment’ es que las cosas permanezcan como están, con ellos mandando, el objetivo de la ciencia es siempre superar los conocimientos anteriores. Por eso en múltiples ocasiones a lo largo de la historia poderes de diferentes tipos, desde gobiernos autoritarios a regímenes religiosos, han intentado e intentan hoy en día limitar, coartar y controlar el avance científico. Y por eso es tan complicado conseguir que los científicos ejerzan ningún tipo de acción conjunta o se organicen en estructuras de cualquier tipo: entrenados como escépticos y críticos profesionales resulta casi imposible usar con ellos las técnicas habituales de microgestión política, como sabe bien quien haya sobrevivido alguna vez a una reunión de departamento universitario.

La vida cotidiana de los científicos profesionales también respalda esta falta de poder real: sometidos a burocracias aplastantes y limitados en sus fuentes de financiación y recursos sus sueldos no son particularmente elevados ni gozan de privilegios sociales. Si la ciencia de verdad formase parte del poder sus practicantes recibirían las prebendas asociadas con esa exaltada posición. La realidad del día a día del científico desmiente categóricamente esta idea.

Es cierto que las empresas usan, y abusan, de la ciencia para aumentar sus beneficios; y es cierto que lo gobiernos y las naciones aprovechan las ventajas en riqueza y poder militar que la ciencia les ofrece. En el proceso a veces la ciencia es retorcida, abusada y masacrada, a veces hasta convertirla en caricatura de sí misma como cuando se utilizó para justificar principios político-morales en contra de la evidencia como el llamado ‘racismo científico’ o el darwinismo social. Pero esto es tan culpa de la ciencia como pueda serlo de la religión o de la nación cuando se convierten estos conceptos en justificaciones de políticas absurdas: la idea que una ideología retuerce para justificarse no es culpable de esa manipulación. Ni los descubrimientos realizados por la actividad científica quedan invalidados por el hecho de que haya quien abuse del nombre y prestigio de la ciencia para hacer propaganda o llevar a cabo manipulaciones políticas.

No, la ciencia no forma parte del ‘establishment’, y jamás lo hará. La acusación es injusta y extraña, al menos hasta que no veamos a los científicos en activo cobrando sueldos millonarios, presumiendo de sus artículos en la tribuna del Congreso, dirigiendo programas de televisión e horario de máxima audiencia y volando en aviones del estado a sus congresos. Cuando el fichaje de un científico por una institución ocupe en los medios tanto espacio como las opiniones de un político o como la llegada de un futbolista podremos revisar esta idea. De momento estamos muy, muy lejos de ello.

Sobre el autor: José Cervera (@Retiario) es periodista especializado en ciencia y tecnología y da clases de periodismo digital.

El artículo La ciencia y el ‘establishment’ se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Dozena erdi ariketa 2017ko udarako (5): Bizikletan arineketan

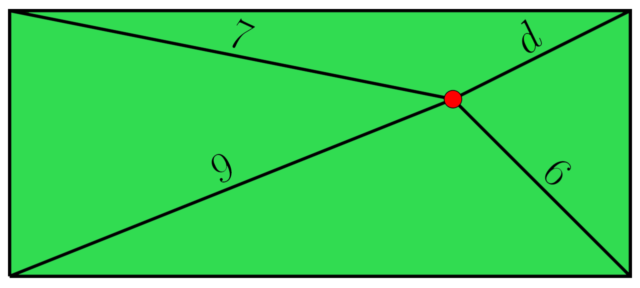

Gogoan izan ahalegina bera –bidea bilatzea– badela ariketa. Horrez gain tontorra (emaitza) lortzen baduzu, poz handiagoa. Ahalegina egin eta emaitza gurekin partekatzera gonbidatzen zaitugu. Ariketaren emaitza –eta jarraitu duzun ebazpidea, nahi baduzu– idatzi iruzkinen atalean (artikuluaren behealdean daukazu) eta irailean emaitza zuzenaren berri emango dizugu.

Hona hemen gure bosgarren ariketa: Lorategiaren neurriak

———————————————————————————-

Ariketak “Calendrier Mathématique 2017. Un défi quotidien” egutegitik hartuta daude. Astelehenetik ostiralera, egun bakoitzean ariketa bat proposatzen du egutegiak. Ostiralero CNRS blogeko Défis du Calendrier Mathématique atalean aste horretako ariketa bat aurki dezakezu.

———————————————————————————-

The post Dozena erdi ariketa 2017ko udarako (5): Bizikletan arineketan appeared first on Zientzia Kaiera.

Plattner y la cuarta dimensión

«El caso Plattner y La máquina del tiempo aprovechan las posibilidades patéticas de la cuarta dimensión».

Jorge Luis Borges, en el prólogo de [H.G. Wells, La puerta en el muro, Siruela, 1984]

En su conocida novela de ciencia ficción La máquina del tiempo (1895), el escritor británico Herbert George Wells (1866-1946) hablaba de la cuarta dimensión; la cuarta dimensión entendida como el tiempo.

En 1896, en la revista New Review, Wells publicó el relato corto titulado La historia de Plattner, en el que aparece de nuevo la cuarta dimensión, aunque de una manera diferente.

Imagen 1: Dos portadas de La historia de Plattner que dan algunas pistas sobre el relato.

Pero empecemos por el principio. En La historia de Plattner, el protagonista es Gottfried Plattner, profesor en la Sussexville Proprietary School donde se encarga de enseñar las lenguas modernas. También debe ocuparse de la docencia de otras materias, como química, geografía económica, contabilidad, taquigrafía, dibujo y cualquier otra que se le encomiende… aunque sepa poco de ellas. Plattner es especialmente inexperto en química “En química era particularmente deficiente, sin conocer, según dice él, poco más que los Tres Gases (cualesquiera que puedan ser)”. Uno de sus alumnos le lleva un polvo verdoso para que lo analice… y un accidente sucede:

Existe práctica unanimidad en cuanto a lo que hizo Plattner. Vertió un poco de polvo verde en un tubo de ensayo y trató la sustancia, sucesivamente, con agua, ácido clorhídrico, ácido nítrico y ácido sulfúrico. Al no obtener resultado alguno vació casi la mitad de la botella en una bandeja y encendió una cerilla. Con la mano izquierda sujetaba la botellita de medicina. La sustancia comenzó a echar humo, se licuó e hizo explosión con ensordecedora violencia y un destello cegador.

Ante la sorpresa de los estudiantes, Plattner desaparece sin dejar huella:

No quedaba a la vista ni una partícula visible de Plattner, ni una gota de sangre, ni un jirón de ropa. Al parecer había desaparecido sin dejar rastro. No quedaron ni los rabos, como suele decirse. La evidencia de su total desaparición a consecuencia de la explosión es un hecho indudable.

Durante nueve días lo buscan de manera infructuosa:

Un aspecto no menos notable del asunto es el hecho de que varias personas del vecindario tuvieron sueños muy intensos de Plattner durante el período de excitación que precedió a su regreso, y que dichos sueños presentaban una curiosa uniformidad. En casi todos ellos se veía a Plattner, a veces solo y otras veces acompañado, caminando a través de una fulgurante iridiscencia En todos los casos su rostro aparecía pálido y relajado, y en algunos gesticulaba hacia la persona que soñaba. Uno o dos de los muchachos, evidentemente bajo la influencia de la pesadilla se imaginaron que Plattner se les acercaba con sigilo y parecía mirarles fijamente a los ojos. Otros huían con Plattner de la persecución de unas criaturas vagas y extraordinarias de forma esférica. Pero todas estas fantasías se olvidaron en interrogantes y especulaciones cuando el segundo miércoles después del lunes de la explosión, Plattner regresó.

En efecto, Plattner regresa súbitamente, ‘cayendo’ desde algún lugar, tras escucharse un ruido violento y producirse un relámpago. El profesor desaparecido desconoce lo que ha sucedido; ha permanecido, en contra de su voluntad, en ‘otro lugar’. Pero, al mismo tiempo, según sus declaraciones, podía ver lo que hacían las personas de ‘nuestro mundo’:

Estaban preparando sus tareas nocturnas y observó con curiosidad que varios de ellos resolvían con trampa sus teoremas de Euclides mediante una chuleta, cuya existencia no había sospechado hasta ese momento.

Una de las pruebas de que la fantástica historia de Plattner puede ser cierta es que su cuerpo ha sufrido una transformación, se ha invertido:

Es una lástima que la aversión de Plattner a la idea de la disección post mortem pueda posponer, quizá para siempre, la prueba positiva de que todo su cuerpo tiene invertidos los lados derecho e izquierdo. De ese hecho depende casi por completo la credibilidad de la historia. No hay manera de coger a un hombre y moverlo en el espacio, tal y como la gente normal lo entiende, que dé como resultado un cambio de sus lados. No importa lo que haga, su derecha seguirá siendo la derecha y la izquierda la izquierda. Esto se puede hacer con algo perfectamente delgado y plano. Si se recorta una figura de papel, cualquier figura con un lado derecho y otro izquierdo, se puede cambiar su forma invirtiéndola. Pero con un cuerpo sólido es diferente. Los matemáticos nos dicen que la única manera de cambiar los lados derecho e izquierdo de un cuerpo sólido es sacarle del espacio que conocemos, sustraerlo de la existencia ordinaria y llevarle a cualquier otro espacio exterior. Esto es un poco abstruso, sin duda, pero cualquiera con algún conocimiento de matemática teórica confirmará al lector esa verdad. Para expresarlo en un lenguaje técnico, la curiosa inversión de los lados derecho e izquierdo de Plattner es una prueba de que ha escapado de nuestro espacio hacia el que recibe el nombre de Cuarta Dimensión, y que después ha regresado a nuestro mundo. A menos que prefiramos consideramos víctimas de una inversión elaborada y sin sentido, estamos casi obligados a creerlo.

Wells explica exquisitamente –por analogía con el paso de la dimensión dos a la dimensión tres–, que solo ha podido suceder ese cambio físico en Plattner si el protagonista ha viajado a la cuarta dimensión, allí se ha invertido su cuerpo, y ha regresado después…

Imagen 2: Para invertir esta figura plana es preciso hacerlo en el espacio tridimensional, no es posible hacerlo en el espacio bidimensional.

Puede leerse la historia completa en este enlace.

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad.

El artículo Plattner y la cuarta dimensión se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Hipercubo, visualizando la cuarta dimensión

- Hipercubo, visualizando la cuarta dimensión (y 2)

- #Naukas15 La cuarta dimensión de la genética

Mikrobiota eta sabeleko minaren arteko lotura aurkitu dute

Ikerketan Biodonostia Institutuko adituek parte hartu dute, eta Gut aldizkarian argitaratutako gutun baten bidez ezagutarazi dute. Institutu horretako ikertzaile Luis Bujandak azaldu duenez, aurkikuntzak bide berriak ireki ditzake hesteari lotutako gaixotasunak tratatu ahal izateko.

Populazioaren %10-20ak nozitzen ditu, maila ezberdinetan, gaitz funtzional digestibo deritzonak. Halakoetan, pazienteak sabeleko mina eta erraiekin lotutako beste sintomak nozitzen ditu, eta, ondorioz, medikuarengana jotzen du. Ondorengo analisietan, ordea, ez da ezer berezirik antzematen. “Asaldura horiek azaltzeko hipotesi asko badaude ere, orain arte ez dago argi zerk eragiten duen”, esan du Bujandak. “Halere, pazienteak sintomak izaten ditu, eta gaitzak bizi kalitatean eragiten du”.

1. irudia: gaitz funtzional digestiboa dutenek sabeleko mina eta erraiekin lotutako beste sintomak nozitzen dituzte. (Argazkia: Ben White/Unsplash)

Azken urteotan, zientzialariek hesteetako bakterioek osasunean jokatzen duten rola oso nabarmena dela ikasi dute. Mikrobiota hori, ordea, izugarri konplexua da. “Hesteetan 1.000 bakterio mota baino gehiago daude. Guztira, 100 bilioi bakterio inguru; prozesu fisiologikoetan eragin garrantzitsua izaten dute, eta, mikrobiota hori aldatzen denean, egoera patologiko batera eraman dezake”.

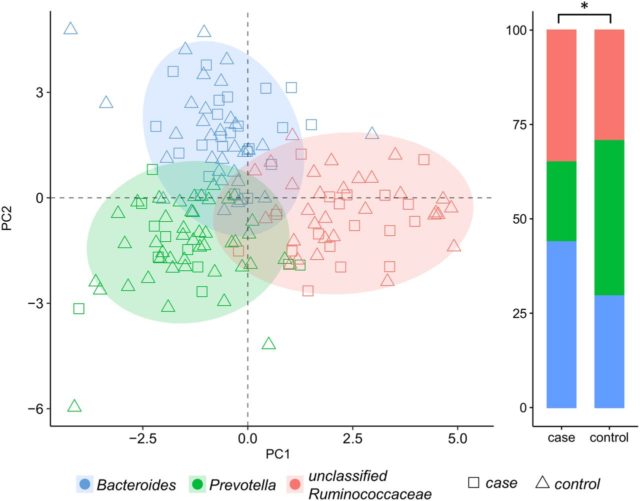

Horregatik, bakterio andana horrek gaixotasun digestiboetan duen eragina aztertzeari ekin diote zientzialariek. Suediako PopCol izeneko kohortea erabili dute ikerketa aurrera eramateko: kolonoskopietan eskuratutako datuak baliatu ahal izateko. Guztira, kohorte horretako 159 lagun ikertu dituzte. Horietatik, 107 lagunek inoiz ez dute sabeleko minarekin arazo nabarmenik izan, eta, horregatik, kontrol talde modura erabili dituzte. Gainerako 52 lagunak, berriz, erraietako minak nozitu dituztenak dira. Taldearen batezbesteko adina 60 urte ingurukoa izan da.

Ikerketa hau egin aurretik, mikrobiotaren eta sabeleko minaren arteko ustezko lotura aztertzeko 15 lagunez osatutako taldea erabili izan dute; baina, orain, kopuru hori dezente handitu dute, 159 lagunera iritsi arte.

Astebetez, partehartzaileek galdetegi bat bete dute, mina ote duten jakiteko eta, hala izatekotan, min horren nondik norako zehatzak azaltzeko. Lagun bakoitzaren mikrobiota aztertuta, ikertzaileek ikusi dute mina nozitu izan duten eta minik nabaritu ez dutenen bakterioen osaketa nahiko ezberdina dela. Bereziki Prevotella, Blautia, Streptococcus eta Lactobacillus motako bakterioek izan zuten dute zeresanik handiena.

Sekuentziazio masiboaPaziente bakoitzaren makrobiota aztertzeko sekuentziazio genetiko masiboko teknikak baliatu dituzte. Teknika hau erabilita, aukera dago lagin batean dagoen DNA guztia aztertzeko eta, ondorioz, bertan dauden bakterio guztien berri izateko. Sekuentziazio masiboak benetako iraultza ekarri du, eta ez soilik medikuntzan. Adibidez, paleoantropologiaren alorrean, estratu zehatz batean eskuratutako lurretik erauzitako DNA aztertuz posible izan da garaiko bizidunen berri izatea.

2. irudia: Mikrobiota enterotipoen banaketa ezberdina dute gaitza dutenek eta kontrol taldean parte hartzen dutenek. (Irudia: /Gut)

Zientzialariek dakitenez, hesteetako bakterioak hiru enterotipo edo talde nagusitan banatzen dira. Horietako multzo bakoitzean, Ruminococcaceae, Prevotella eta Bacteroides motako bakterioak dira nabarmenenak. Ikerketa honetan ikusi dutenez, Prevotella enterotipoa urriagoa izatea izan daiteke gaitzaren atzen dagoen faktoreetako bat. Halere, ikertzaileek momentuz aldagai horien arteko korrelazioa baino ez dute iragarri, eta denbora igaroko da minaren zio konkretua argitu arte. Baina itxaropentsu azaldu da Bujanda. “Tratamendu baten bitartez, bakterioen orekan izandako aldaketa hauek berriro bere onera eramanez, sintoma horiek alda litezke”, esan du adituak.

Horretarako bidea irekita omen dago jada. “Gorozkien transplantea aukeretako bat da: osasuntsu dagoen lagun bati gorozkia hartu eta gaixo dagoen beste lagun batean txertatzea, hain zuzen. Orain, batez ere, infekzio larrien kasuan egiten da hori, antibiotikoek balio ez dutenean. Bestetik, bakterio-flora ere erabili daiteke horretarako”.

Erreferentzia bibliografikoa:

Hadizadeh F, Bonfiglio F, Belheouane M, et al Faecal microbiota composition associates with abdominal pain in the general population Gut Published Online First: 01 August 2017. doi: 10.1136/gutjnl-2017-314792

———————————————————————————-

Egileaz: Juanma Gallego (@juanmagallego) zientzia kazetaria da.

———————————————————————————-

The post Mikrobiota eta sabeleko minaren arteko lotura aurkitu dute appeared first on Zientzia Kaiera.

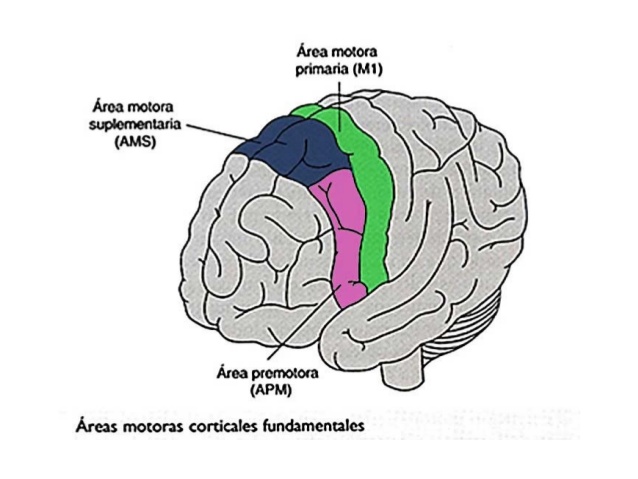

Sistemas nerviosos: las áreas motoras

Como quedó dicho en la anotación anterior de esta serie, el procesamiento e integración de la información recibida en las áreas sensoriales de la corteza, puede dar lugar a la generación de respuestas motoras. Con esto quiere decirse que tales respuestas se traducen en la contracción de ciertos grupos de músculos esqueléticos y, como consecuencia de ello, en la realización de determinadas acciones voluntarias (respuestas vocales, desplazamientos, movimientos de masticación, gesticulaciones, etc.). Las áreas corticales responsables de la planificación, control y ejecución de los movimientos voluntarios se encuentran en la denominada corteza motora primaria (área 4 de Brodmann) y esta, a su vez, se sitúa en el lóbulo frontal, junto a la corteza somotasensorial, aunque separada de aquella por el surco central.

La corteza motora debió de surgir en mamíferos placentarios hace aproximadamente 100 millones de años, pues muy probablemente los primeros mamíferos -surgidos a partir de 200 millones de años- procesaban la información somatosensorial y la motora en la misma zona cortical, la somatomotora. Se cree que la diferenciación anatómica de las dos funciones –sensorial y motora- proporcionó a los primeros mamíferos placentarios habilidades motoras mucho más complejas que las que poseían sus ancestros.

Como ocurre con la información sensorial, también la información motora que sale del hemisferio derecho tiene su destino en el lado izquierdo del cuerpo, y viceversa; por esa razón, los daños producidos en la corteza motora dan lugar a parálisis o problemas de movimiento en el lado opuesto a aquel en que se produjo el daño. También en este caso la corteza primaria se organiza topológicamente, de manera que neuronas y grupos de neuronas adyacentes tienden a controlar músculos próximos entre sí, aunque en este caso la correspondencia entre la organización de los puntos en la corteza y de los músculos no es tan estricta como en el caso del mapa somatosensorial. Al parecer, más que el control de músculos individuales, lo que controlan las diferentes áreas de la corteza motora son grupos de músculos, de manera que aquellos implicados en movimientos complejos pueden contraerse de forma coordinada. Y como veremos más adelante, en cada proceso motor pueden participar diferentes zonas corticales. De hecho, la corteza motora primaria no ha de ser tomada como un mapa estático de músculos o movimientos, sino como un mapa computacional dinámico cuya organización interna y conexiones espinales convierten las señales centrales relativas a las intenciones motoras y al feedback sensorial procedente de las extremidades en órdenes motoras.

La corteza motora primaria forma parte de una red distribuida de áreas corticales, cada una de las cuales desempeña su propia función de control motor. Esas otras áreas son:

(1) La corteza premotora (área de Brodmann 6), que se se encuentra adyacente a la corteza motora primaria y por delante de ella. En ella se pueden distinguir, a su vez, las siguientes áreas: (1.1) premotora lateral ventral, (1.2) premotora lateral dorsal, (1.3) motora suplementaria, y (1.4) áreas motoras cinguladas.

(2) La corteza parietal posterior, que se encuentra en el lóbulo parietal, al otro lado de la corteza somatosensorial. Participa en la transformación en órdenes motoras de información sensorial de varias fuentes, así como en tareas de planificación. Es también considerada un área asociativa, aunque como veremos, en el caso de las áreas tratadas en esta anotación, tal distinción no es fácil de hacer y quizás, ni siquiera tiene sentido hacerla.

Aunque tradicionalmente se pensaba que las áreas motoras funcionaban siguiendo una secuencia jerárquica prefijada, sus actividades y funciones se hallan distribuidas a lo largo de todo el sistema cortical motor, sin que se produzcan secuencias lineales de acciones. Al contrario, cada operación neuronal puede implicar diferentes áreas funcionando en paralelo, y el modo en que participan unas y otras depende de las circunstancias y se puede modificar a lo largo del tiempo. Por otro lado, la visión clásica de las áreas motoras relegaba a estas a una función de meras ejecutoras de las órdenes elaboradas por otras áreas del cerebro. Sin embargo, las funciones de percepción, cognición y acción no se diferencian ni anatómica ni funcionalmente con tanta claridad, sino que se encuentran íntimamente relacionadas y se producen con el concurso simultáneo de diferentes áreas.

Los ganglios basales son estructuras subcorticales también implicadas en el control de las actividades motoras. Consisten en masas de materia gris localizadas en el interior de la materia blanca cerebral. Su papel en el control motor es complejo y consiste en (1) inhibición del tono muscular de musculatura esquelética en diferentes partes del cuerpo, (2) selección y mantenimiento de ciertos movimientos en virtud de su conveniencia, a la vez que se suprimen otros por innecesarios o indeseados, y (3) ayuda a monitorizar y coordinar contracciones lentas relacionadas, normalmente, con el mantenimiento de la postura corporal. La acción de los ganglios basales se realiza incidiendo en la actividad de las vías motoras. En conjunto, se puede decir que los ganglios basales ocupan una posición central en el control de la musculatura esquelética recibiendo y enviando infinidad de conexiones sinápticas con diferentes estructuras encefálicas, como la corteza cerebral, el tálamo y el tallo encefálico.

Las del cerebro (areas motoras corticales y ganglios basales) no son las únicas regiones del sistema nervioso implicadas en el control de la actividad motora. Ciertas áreas “inferiores”, así como la médula espinal, ejercen un control involuntario de la musculatura esquelética en tareas tales como el mantenimiento de la postura corporal, por ejemplo. De la misma forma, pueden mantener la coordinación y el control de forma involuntaria (inconsciente) de ciertos movimientos que habían sido iniciados de forma voluntaria por la corteza cerebral. Y por otro lado, y como vimos en la anotación que le dedicamos, el cerebelo juega un papel importante en la planificación de movimientos y en la realización en el orden debido de secuencias de movimientos, especialmente cuando se trata de habilidades motoras aprendidas. Las áreas corticales inician de forma voluntaria una secuencia aprendida, pero el cerebelo es el que garantiza que esa secuencia se ejecuta de forma correcta, y a tal efecto, envía señales a la corteza motora primaria.

Fuentes:

Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, Steven A. Siegelbaum & A. J. Hudspeth (2012): Principles of Neural Science, Mc Graw Hill, New York

Lauralee Sherwood, Hillar Klandorf & Paul H. Yancey (2005): Animal Physiology: from genes to organisms. Brooks/Cole, Belmont.

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo Sistemas nerviosos: las áreas motoras se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Sistemas nerviosos: las áreas sensoriales

- Sistemas nerviosos: el sistema límbico

- Sistemas nerviosos: el sistema central de vertebrados

Un modelo simple de gas

¿Cuáles son las diferencias entre un gas y un líquido o un sólido? Sabemos por experiencia que, si no se comprimen, los líquidos y los sólidos tienen volumen definido. Incluso si sus formas cambian, todavía ocupan la misma cantidad de espacio. Un gas, por otra parte, se expandirá espontáneamente para llenar cualquier recipiente (como una habitación). Si no está confinado, saldrá y se extenderá en todas direcciones [1].

Los gases tienen densidades bajas en comparación con los de líquidos y sólidos, típicamente alrededor de 1000 veces más pequeñas. Por lo tanto, las moléculas [2] de gas suelen estar relativamente alejadas unas de otras. En el modelo de un gas que vamos a construir, podemos suponer razonablemente que las fuerzas entre las moléculas actúan sólo a distancias muy cortas. En otras palabras, las moléculas de gas se consideran que se mueven libremente la mayor parte del tiempo. En los líquidos, las moléculas están más juntas, las fuerzas actúan continuamente entre ellas y les impiden que se separen demasiado. En los sólidos, las moléculas suelen estar aún más juntas, y las fuerzas entre ellas las mantienen en una disposición más (cristales) o menos (vidrios) definida.

Antes de continuar quizás convengan recordar que vamos a plantear un modelo teórico de un gas. Este modelo existirá, por tanto, solo en nuestra imaginación. Al igual que los puntos, las líneas, los triángulos y las esferas que se estudian en geometría, este modelo teórico podrá ser tratado matemáticamente. Los resultados de este tratamiento pretenden comprender el mundo real aunque, por supuesto, previamente el modelo tendrá que ser comprobado experimentalmente a fin de ver si se aproxima a la realidad.

Nuestro modelo inicial de un gas es por tanto muy simple, siguiendo el consejo de Newton de comenzar con las hipótesis más simples. Asumiremos que las moléculas son pequeñas esferas o grupos de esferas que no ejercen ninguna fuerza en las demás salvo cuando hacen contacto. Además, supondremos que todas las colisiones de estas esferas son perfectamente elásticas, esto es, la energía cinética total de dos esferas es la misma antes y después de chocar, no hay pérdidas.

Nuestro modelo teórico considera que el gas consiste en un gran número de partículas muy pequeñas en movimiento rápido y desordenado. “Un gran número” significa algo así como un trillón (1018) o más partículas en una muestra tan pequeña como una burbuja en un refresco. “Muy pequeño” significa un diámetro claramente inferior a un nanómetro (10-9 m) para cada una de esas partículas. “Movimiento rápido” significa una velocidad media a temperaturas normales de unos cuantos cientos de metros por segundo.

El concepto “desordenado” es algo más prolijo de explicar. Los teóricos cinéticos del siglo XIX supusieron que cada molécula individual se movía de manera definida, determinada por las leyes del movimiento de Newton. Por supuesto, en la práctica es imposible seguir billones y billones de partículas al mismo tiempo. Se mueven en todas direcciones y cada partícula cambia su dirección y velocidad durante las colisiones con otras partículas o con la pared del recipiente. Por lo tanto, no podemos hacer una predicción definida del movimiento de ninguna partícula individual. Por contra, debemos contentarnos con describir el comportamiento promedio de grandes colecciones de partículas. De un momento a otro, cada molécula individual se comporta de acuerdo con las leyes del movimiento. Pero es más fácil describir el comportamiento promedio, y asumir completa ignorancia sobre cualquier movimiento individual.

Para ver por qué esto es así, imagina los resultados de lanzar al aire un gran número de monedas a la vez. Si asumimos que las monedas se comportan al azar, puedes predecir con confianza que lanzar un millón de monedas dará aproximadamente 50% de caras y 50% de cruces. El mismo principio se aplica a las moléculas de gas rebotando en un contenedor. Puedes asumir con seguridad, por ejemplo, que se mueven en una dirección tantas como lo hacen en cualquier otra. Además, en un momento dado el mismo número de moléculas es igualmente probable que se encuentre en cualquier centímetro cúbico de espacio dentro del contenedor como en cualquier otro. “Desordenado”, entonces, significa que las velocidades y las posiciones se distribuyen al azar. Cada molécula es tan probable que esté moviéndose a la derecha como a la izquierda (o en cualquier otra dirección). Es tan probable que esté cerca del centro como cerca del borde (o en cualquier otra posición).

Ya tenemos construido nuestro modelo. Ahora a ver cómo se comporta y a ver que extraemos de ello. Eso será en las próximas entregas de esta serie.

Notas:

[1] El confinamiento no implica la existencia de un contenedor, aunque en este texto asumamos implícitamente que sí por simplicidad. Un gas puede estar confinado por la gravedad, como en una estrella o, sin ir más lejos, en la atmósfera, aunque no sea un confinamiento completamente estanco.

[2] Empleamos “moléculas” y no “átomos” por generalidad del concepto. Los gases constituidos por átomos que no forman parte de una molécula son una minoría frente a todos los gases moleculares posibles.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Un modelo simple de gas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Una cuestión de movimiento

- La ley del gas ideal y la tercera ley de la termodinámica

- La segunda ley de la termodinámica

Tradizioari hezkuntza

Seymour Papert: “Berrikuntzak ideia berriak behar ditu… hezkuntzak erantzukizun bat du, tradizioaren aurrean…”.

—————————————————–

Egileez: Eduardo Herrera Fernandez, Leire Fernandez Inurritegi eta Maria Perez Mena UPV/EHUko Letraz – Diseinu Grafikoko eta Tipografiako Ikerketa Taldeko ikertzaileak dira.

—————————————————–

Aipua eta irudia UPV/EHUko Zientzia Astea: Alfabetatze zientifikoa Alfabetización científica liburutik jaso dugu. Eskerrak eman nahi dizkiegu egileei eta UPV/EHUko Zientzia Astearen arduradunei, edukia blogean argitaratzeko baimena emateagatik.

The post Tradizioari hezkuntza appeared first on Zientzia Kaiera.

El consumo de alcohol para el corazón y las dificultades de divulgar ciencia

Javier Sánchez Perona

Es frecuente encontrar divulgadores científicos de nutrición que rechazan de forma tajante el consumo de alcohol, negando las creencias previas, que tan extendidas están en nuestra sociedad y nuestra cultura. Esas creencias que dicen que el consumo de alcohol de forma moderada es saludable para el corazón.

El máximo exponente de esta corriente es probablemente Julio Basulto. A Julio, lo mismo que a los otros divulgadores científicos, lo respeto muchísimo porque la labor que hacen es compleja, ingente y muy necesaria. Sin embargo, en algunas ocasiones me da la impresión de que algunos divulgadores somos demasiado categóricos con algunas afirmaciones. Realmente, es complicado divulgar, porque el público normalmente exige respuestas contundentes y en ciencia no siempre es fácil ser riguroso y contundente al mismo tiempo. Además la ciencia es dinámica, lo que hoy se da por sentado puede ser rebatido mañana. Las demostraciones científicas se obtienen tras muchos tipos de estudios que van aportando pequeñas evidencias, algunas con más potencia que otras, pero esos matices son difíciles de explicar al gran público. Aquí os dejo una charla Ted de Julio Basulto sobre el consumo de alcohol, que se ha hecho bastante viral.

Otra de mis divulgadoras favoritas es Deborah García Bello, que ha publicado muy recientemente un artículo sobre el consumo de alcohol, siguiendo la misma tesis que Julio Basulto: el consumo se alcohol es perjudicial siempre y en toda cantidad.

En su artículo, Deborah sostiene que el fundamento de que “el consumo de alcohol es saludable” proviene de los experimentos realizados con resveratrol, un polifenol presente en el vino. A este compuesto se han atribuido multitud de efectos, la mayoría positivos, sobre la salud. Yo llegué a escuchar a alguien decir que “si quieres que te salga algo en un experimento in vitro, ponle resveratrol, que hace de todo”. Sin embargo, los efectos del resveratrol no han sido aún probados en humanos.

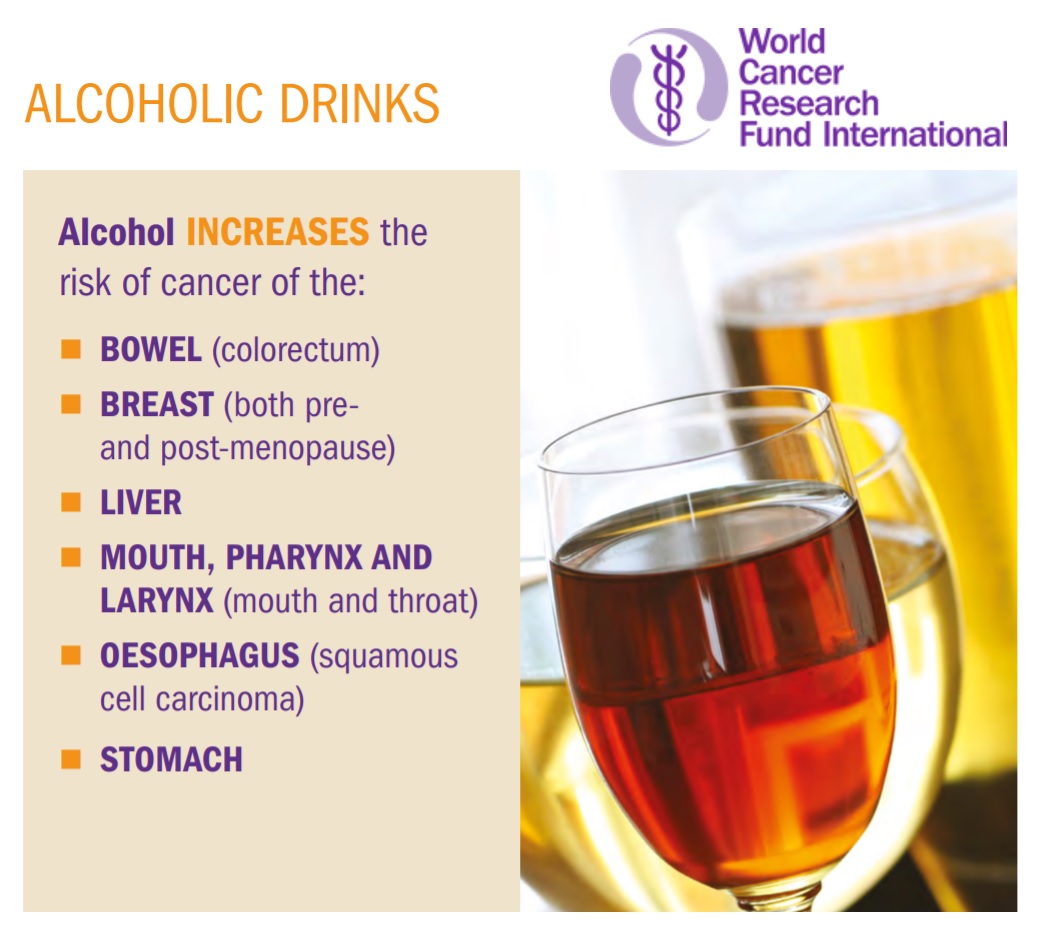

En el artículo, Déborah hace una recopilación del conocimiento científico hasta la fecha sobre el consumo de alcohol y la opinión de algunas organizaciones de referencia, como la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el informe de la OMS, Alcohol in the European Union, que es de 2012, se dice “el uso del alcohol está relacionado de forma abrumadora y perjudicial con muchos eventos cardiovasculares, incluyendo la enfermedad hipertensiva, accidente cerebrovascular hemorrágico y fibrilación auricular”. Pero lo que no menciona Déborah es que en el mismo párrafo se dice que “Para la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular isquémico, la relación es más compleja.” O sea, que para estos otros eventos cardiovasculares, no está tan claro si es consumo de alcohol es perjudicial. Y ya estamos con el problema de siempre. En estas condiciones es muy complicado responder a la pregunta ¿el alcohol es bueno para el corazón? Para poder responder rigurosamente habría que explicar los matices de accidente cerebrovascular hemorrágico y accidente cerebrovascular isquémico y eso no es tan fácil.

Siguiendo con el informe de la OMS, en el mismo párrafo dice. “Pero, por término medio, el consumo ligero a moderado tiene un efecto protector sobre las enfermedades isquémicas (Roerecke & Rehm, en prensa). Este efecto se encuentra igual para las personas que sólo beben cerveza o que sólo beben vino”. Y cuando ya parecía que el consumo moderado de cerveza sí podría tener un beneficio, el mismo párrafo le da otra vuelta. “Sin embargo, cada vez más se entiende que gran parte de este efecto se debe a factores de confusión (Roerecke & Rehm, 2010)”. Los factores de confusión son variables que se deben tener en cuenta a la hora de establecer las relaciones entre alcohol y salud. Por ejemplo, el estatus económico, la edad, la educación, el consumo de tabaco, drogas, etc. Muchas veces si no se tienen en cuenta estos confundidores aparecen relaciones donde en realidad no las hay. Por ejemplo, las personas que consumen vino habitualmente podrían tener mejor calidad de vida, pero no debido a las virtudes del vino, sino a su mayor poder adquisitivo.

Como habéis visto, en el párrafo anterior he citado a Roerecke y Rehm, investigadores de la Universidad de Toronto (Canadá), lo que me sirve para ejemplificar que el debate sobre el consumo moderado de alcohol sigue vigente. Estos autores hablan de la influencia de los confundidores, pero ellos mismos en un meta-análisis de estudios observacionales publicado en la revista Addiction en 2012, concluían que “Este estudio demostró que la mayor parte del efecto cardioprotector se puede lograr ya con 1-2 bebidas/día para los hombres y 1 bebida/día para las mujeres.” [1].

Y ahora viene lo bueno. ¡Guerra de científicos! Tras esta conclusión, Tim Stockwell, de la Universidad de Victoria (Canada), respondió con un comentario en la misma revista [2]. “Los autores señalan que la mayoría de los estudios incluidos fueron muy pobres. Muy pocos controlaron factores de confusión potenciales del estilo de vida (por ejemplo, no fumar) que pudieran estar correlacionados tanto con el consumo moderado de alcohol como con la salud, muy pocos controlados directamente por la inclusión de ex bebedores en el grupo de referencia ‘abstemio’ y muchos evaluaron la bebida al inicio durante un período de tiempo relativamente corto.” O sea, que según Stockwell, Roerecke y Rehm no habían elegido bien los estudios incluidos en su meta-análisis.

¿Qué es lo ideal que tiene que hacer un científico cuando hace una crítica de ese tipo? Replicar el estudio. Si los demás lo han hecho mal, él lo hará bien. Y eso hizo Stockwell. En 2016, publicó otro meta-análisis en el que incluyó más estudios que Roerecke y Rehm y se publicó en la revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs [3]. Stockwell concluyó que “Las estimaciones del riesgo de mortalidad por el alcohol están significativamente alteradas por el diseño y las características del estudio. Los metaanálisis que ajustan para estos factores encuentran que el consumo de alcohol en volumen pequeño no tiene un beneficio neto de mortalidad en comparación con la abstención de por vida o el consumo ocasional de alcohol.” Dicho de otro modo, el consumo moderado de alcohol no es protector, y si otros estudios lo han encontrado es porque estaban mal diseñados. Este estudio se menciona en el artículo de Deborah también.

¿Pero pensabais que Roerecke y Rehm no tendrían una respuesta? Si es así os equivocabais. La publicaron en la misma revista [4]. Resulta que el estudio de Stockwell también tenía deficiencias: “Los estudios disponibles para el análisis de Stockwell son de cohortes seleccionadas de un rango limitado de sociedades, con importantes deficiencias metodológicas. La mayoría de los estudios dependen de una sola medida auto-reportada del volumen de bebida al momento de la inscripción en el estudio.” Y llegan a decir que no es posible comparar sociedades donde el consumo de alcohol es cultural y habitual con sociedades donde ser abstemio es lo normal: “Parece imposible determinar comparaciones verdaderas con la abstención en los países occidentales de altos ingresos. Los estudios prospectivos en países donde la abstención no es una anomalía cultural podrían ayudar a cuantificar los efectos.”

A Stockwell también le respondieron otros investigadores y de forma mucho más contundente [5]. En primer lugar porque se trata de investigadores que forman parte del Foro Científico Internacional de Investigación sobre Alcohol. Es importante señalar que este foro declara no recibir apoyo de ninguna organización o empresa de la industria de bebidas alcohólicas y que no tienen conflictos de interés. Y en segundo lugar por este comentario final: “En opinión de nuestro Foro, el artículo de Stockwell et al. distorsiona la evidencia científica acumulada sobre el alcohol y la mortalidad. La preocupación es que la selección sesgada de los estudios socava el valor del artículo, pero, lo que es más importante, promulga la desinformación en nombre del método científico.” ¡Toma ya! Pocas veces se puede leer algo tan duro en una revista científica.

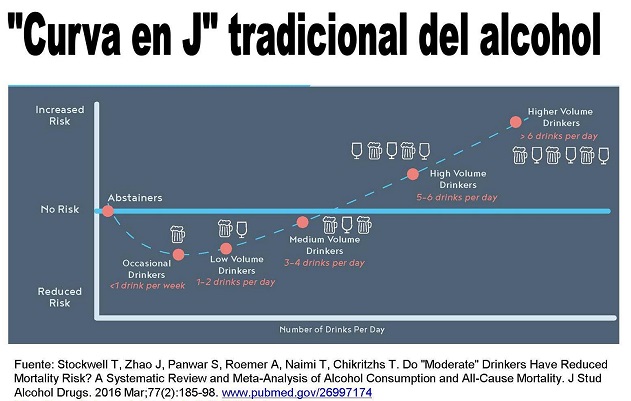

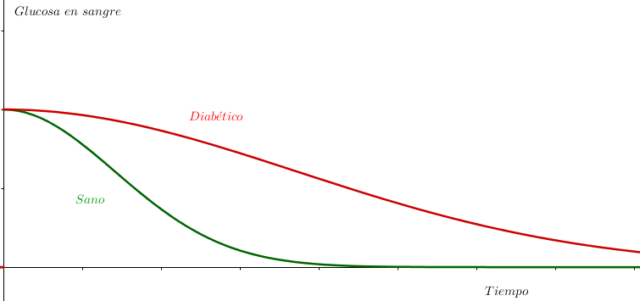

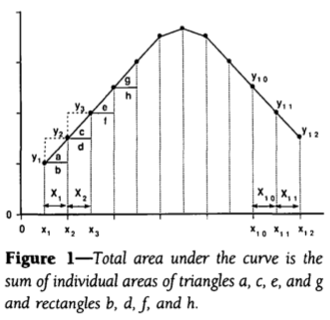

En definitiva, parece que no está ni mucho menos claro que el consumo moderado de alcohol sea perjudicial para el corazón y que el debate está en su apogeo. Hace un par de meses, el grupo de Roerecke y Rehm publicó el último meta-análisis [6]: “Cuanto más alcohol se consume, mayor es el riesgo de enfermedad o muerte. Las excepciones fueron las enfermedades isquémicas y la diabetes, con relaciones curvilíneas, y con efectos beneficiosos en personas que beben de forma ligera o moderada, sin ocasiones irregulares en que beben grandes cantidades.” Con relaciones curvilíenas se refieren a la famosa curva J, que indica que el consumo moderado es más beneficioso que no consumir alcohol pero que los grandes consumidores tienen un riesgo mucho mayor (Figura 1).

Figura 1. Imagen tomada de Basulto J. La verdadera “curva en J” del alcohol, accedido el 28/08/2017

En este estudio, Roerecke y Rehm también admitían que se necesita tener en cuenta muchos más factores además de la cantidad de alcohol. El equipo de Miguel Angel Martínez-González, de la Universidad de Navarra, publicó en 2014 un estudio observacional en el que se tuvieron en cuenta, además de la cantidad de alcohol consumida diaria, la frecuencia de consumo semanal, el tipo de bebida alcohólica, si se come preferentemente con las comidas y si se abusa en algunas ocasiones [7]. Teniendo en cuenta todos estos factores, concluyeron que un patrón de consumo mediterráneo (consumo moderado diario, sobre todo de vino, durante las comidas y sin abuso irregular) conduce a un menor riesgo de mortalidad en comparación con los abstemios.

Como veis, el problema se suscita porque el grado de evidencia existente no es lo suficientemente alto. No existen por el momento suficientes datos de ensayos clínicos, que aportan un mayor nivel de evidencia científica. Por el momento los estudios está realizados en pequeños grupos de 20-40 personas [8-9], y están enfocados a marcadores asociados a la enfermedad cardiovascular, pero no a mortalidad o eventos primarios como el infarto o el ictus. Tendremos que esperar.

En conclusión, hay un fuerte debate científico todavía sobre los perjuicios y beneficios del consumo de alcohol. Por supuesto, no hay discusión sobre el consumo de alcohol en grandes cantidades, pero sí cuando el consumo es moderado y consiste en vino o cerveza. Aún no tenemos suficientes estudios clínicos para hacer afirmaciones demasiado rotundas sobre si el consumo de una copa de vino o cerveza al día puede ser beneficioso. Por tanto, me parece un poco arriesgado ser categórico, aunque sea lo que el público demande de un divulgador.

Referencias

1. Roerecke M, Rehm J. The cardioprotective association of average alcohol consumption and ischaemic heart disease: a systematic review and meta-analysis. Addiction. 2012;107(7):1246-60.

2. Stockwell T. Commentary on Roerecke & Rehm (2012): The state of the science on moderate drinking and health–a case of heterogeneity in and heterogeneity out? Addiction. 2012;107:1261-2.

3. Stockwell T, Zhao J, Panwar S, Roemer A, Naimi T, Chikritzhs T. Do “Moderate” Drinkers Have Reduced Mortality Risk? A Systematic Review and Meta-Analysis of Alcohol Consumption and All-Cause Mortality. J Stud Alcohol Drugs. 2016;77(2):185-98.

4. Rehm J, Roerecke M, Room R. All-Cause Mortality Risks for “Moderate Drinkers”: What Are the Implications for Burden-of-Disease Studies and Low Risk-Drinking Guidelines? J Stud Alcohol Drugs. 2016;77(2):203-4; discussion 205-7.

5. Barrett-Connor E, de Gaetano G, Djoussé L, Ellison RC, Estruch R, Finkel H, Goldfinger T, Keil U, Lanzmann-Petithory D, Mattivi F, Skovenborg E, Stockley C, Svilaas A, Teissedre PL, Thelle DS, Ursini F, Waterhouse AL. Comments on Moderate Alcohol Consumption and Mortality. J Stud Alcohol Drugs. 2016;77(5):834-6.

6. Rehm J, Gmel GE Sr, Gmel G, Hasan OSM, Imtiaz S, Popova S, Probst C, Roerecke M, Room R, Samokhvalov AV, Shield KD, Shuper PA. The relationship between different dimensions of alcohol use and the burden of disease-an update. Addiction. 2017;112(6):968-1001.

7. Gea A, Bes-Rastrollo M, Toledo E, Garcia-Lopez M, Beunza JJ, Estruch R, Martinez-Gonzalez MA. Mediterranean alcohol-drinking pattern and mortality in the SUN (Seguimiento Universidad de Navarra) Project: a prospective cohort study. Br J Nutr. 2014;111(10):1871-80.

8. Estruch R, Sacanella E, Mota F, Chiva-Blanch G, Antúnez E, Casals E, Deulofeu R, Rotilio D, Andres-Lacueva C, Lamuela-Raventos RM, de Gaetano G, Urbano-Marquez A. Moderate consumption of red wine, but not gin, decreases erythrocyte superoxide dismutase activity: a randomised cross-over trial. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2011;21(1):46-53.

9. Mori TA, Burke V, Zilkens RR, Hodgson JM, Beilin LJ, Puddey IB. The effects of alcohol on ambulatory blood pressure and other cardiovascular risk factors in type 2 diabetes: a randomized intervention. J Hypertens. 2016;34(3):421-8.

Sobre el autor: Javier Sánchez Perona (@MrChylo) es Científico Titular del Instituto de la Grasa-CSIC y Profesor Asociado de la Universidad Pablo de Olavide. Trabaja en el conocimiento de los mecanismos implicados en el transporte y metabolismo de los lípidos en humanos, así como en las repercusiones que tienen las grasas de la dieta y sus compuestos bioactivos sobre las enfermedades metabólicas. Es miembro de Ciencia Con Futuro y divulga en el blog Malnutridos

El artículo El consumo de alcohol para el corazón y las dificultades de divulgar ciencia se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- «Una copita de vino es buena para el corazón». Claro que sí, guapi.

- Daños estructurales por consumo de alcohol en el cerebro humano

- Beber alcohol produce cáncer

Resveratrol y pteroestilbeno en el control epigenético de la acumulación de grasa corporal

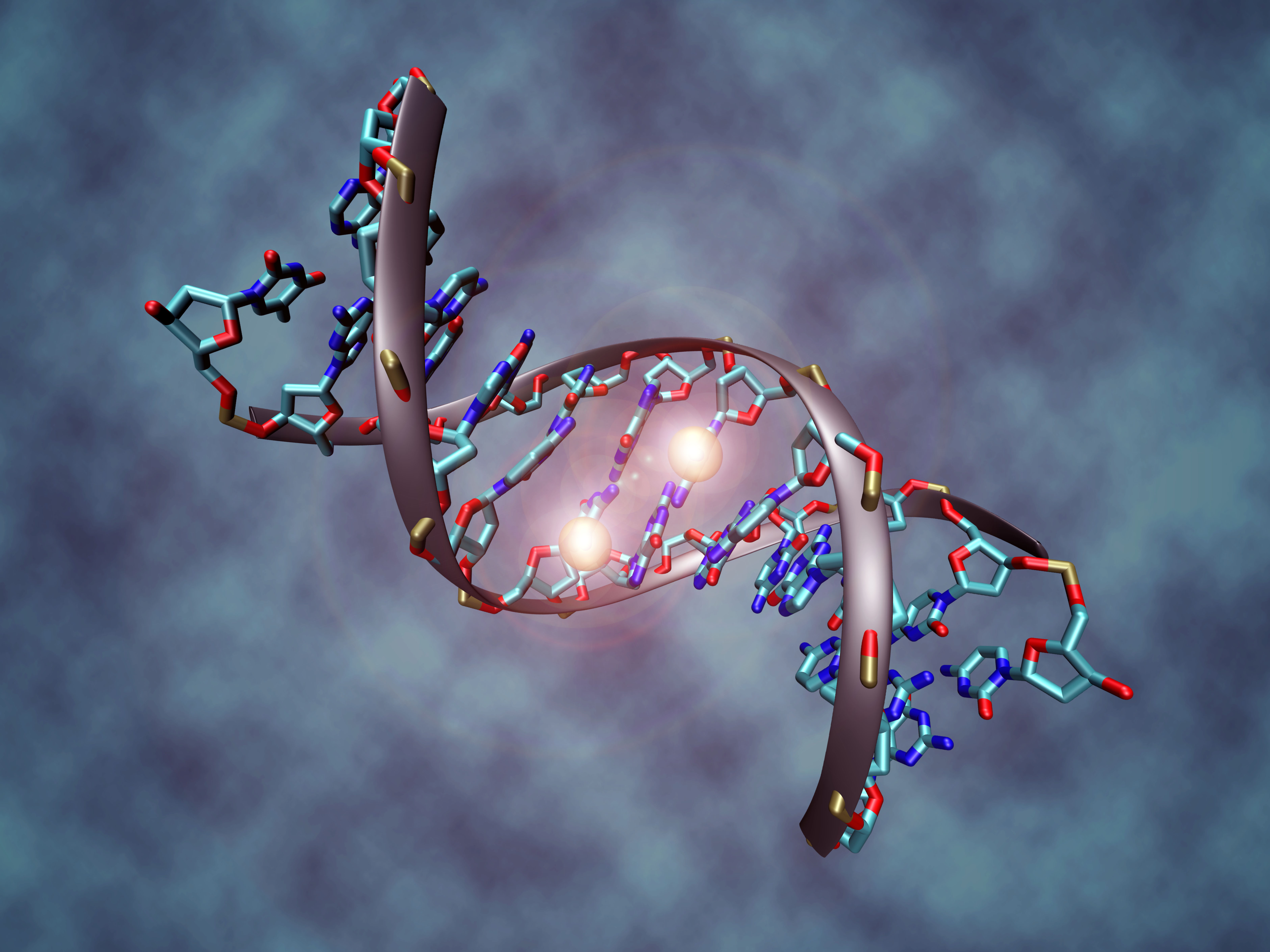

Ana Gracia Jadraque ha demostrado, en su tesis doctoral defendida en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, que los cambios producidos por los compuestos fenólicos resveratrol y el pterostilbeno en la adición de grupos metilo al ADN y a los microRNAs están involucrados en la prevención de la acumulación de grasa corporal.

ADN metilado (las esferas blancas representan grupos metilo)

En los últimos años, está cobrando mucho interés la regulación de genes a través de la metilación del ADN, proceso epigenético (mecanismo que regula la expresión de genes) que produce cambios en la actividad del ADN sin alterar su secuencia, y su control mediante pequeños fragmentos de RNA llamados microRNAs. Este tipo de regulación tiene gran importancia tanto en la fisiopatología de diversas enfermedades comunes en nuestra sociedad como en el tratamiento de las mismas. Asimismo, la dieta es un factor ambiental que ha demostrado ejercer una influencia importante sobre estos procesos de regulación. En concreto, se ha demostrado que diversos compuestos bioactivos, presentes en los alimentos, son capaces de modificar la metilación del ADN y la expresión de microRNAs.

Los resultados de la tesis defendida por Ana Gracia Jadraque, ‘Implicación de la metilación del ADN y los microRNAs en el efecto delipidante de los estilbenos en el tejido adiposo y el hígado’, basados en estudios realizados en modelos animales con obesidad, demuestran que el pterostilbeno provoca modificaciones en el grado de metilación de una de las enzimas (proteínas que llevan a cabo reacciones químicas dentro del organismo) involucradas en la lipogénesis de novo, ruta por la que se forman ácidos grasos nuevos para ser almacenados en el tejido adiposo, además de interactuar directamente con las enzimas responsables de realizar estas marcas epigenéticas (DNMTs).

Aunque esa alteración de la lipogénsis de novo no se produce con el tratamiento con resveratrol, presente entre otros en frutos rojos como uva y derivados, sí produjo cambios en la regulación de varios microRNAs en el tejido adiposo blanco. Varios de los microRNAs modificados tienen relación con genes del metabolismo de los triglicéridos, ejerciendo algunos de ellos una regulación indirecta sobre la formación de ácidos grasos.

Un segundo estudio realizado en hígado, ha proporcionado nuevas pruebas que muestran que el resveratrol disminuye la expresión de microRNAs altamente expresados en ese órgano. Como resultado, se ha observado que un aumento de la expresión y de la actividad de una enzima involucrada en la b-oxidación de ácidos grasos, ruta metabólica que degrada ácidos grasos para formar energía, puede ser debido a una modulación de la expresión de microRNAs mediada por el resveratrol.

Estos cambios producidos por ambos compuestos fenólicos en la metilación del ADN y en los microRNAs están involucrados en la prevención de la acumulación de grasa corporal.

Estudios previos, realizados por el grupo de investigación Nutrición y Obesidad del Departamento de Farmacia y Ciencias de los Alimentos de la UPV/EHU, ya pusieron de manifiesto que algunos compuestos fenólicos, como el resveratrol y el pterostilbeno, eran capaces de prevenir la obesidad inducida por dietas ricas en grasa saturada y azúcares simples en modelos animales. Debido al escaso conocimiento de los efectos de estos compuestos por mecanismos epigenéticos y microRNAs, esta tesis doctoral se ha centrado en el estudio de esos dos aspectos moleculares sobre el metabolismo de los triglicéridos. Para ello, se llevaron a cabo dos enfoques. El primero fue analizar la posible influencia del resveratrol y pterostilbeno sobre la metilación del ADN en la acumulación de triglicéridos en el tejido adiposo y, el segundo, establecer la participación del resveratrol en la regulación post-transcripcional por microRNAs en el tejido adiposo y la acumulación de grasa hepática.

Referencias:

Gracia A, Fernández-Quintela A, Miranda J, Eseberri I, González M, Portillo MP (2017) Are miRNA-103, miRNA-107 and miRNA-122 Involved in the Prevention of Liver Steatosis Induced by Resveratrol? Nutrients doi: 10.3390/nu9040360

Gracia A, Miranda J, Fernández-Quintela A, Eseberri I, Garcia-Lacarte M, Milagro FI, Martínez JA, Aguirre L, Portillo MP (2016) Involvement of miR-539-5p in the inhibition of de novo lipogenesis induced by resveratrol in white adipose tissue Food Funct. doi: 10.1039/c5fo01090j

Gracia A, Elcoroaristizabal X, Fernández-Quintela A, Miranda J, Bediaga NG, M de Pancorbo M, Rimando AM, Portillo MP (2014) Fatty acid synthase methylation levels in adipose tissue: effects of an obesogenic diet and phenol compounds Genes Nutr. doi: 10.1007/s12263-014-0411-9

El artículo Resveratrol y pteroestilbeno en el control epigenético de la acumulación de grasa corporal se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La combinación de dos moléculas marroniza la grasa

- El pteroestilbeno como posible tratamiento de la obesidad

- La grasa abdominal no depende del ejercicio que hagas sino de la grasa que consumas

El arte de innovar, de Javier Echeverría

Juan Ignacio Pérez Iglesias, lector

La noción de innovación se adueñó hace ya bastantes años del lenguaje de gestores y políticos relacionados con la industria y con lo que antes se había venido denominando I+D (investigación y desarrollo) a secas. Esa innovación en el lenguaje obedecía, a mi juicio, a que gestores y políticos, en su gran mayoría, consideran el conocimiento (a secas) un lujo cultural que está bien pero que resulta, a todas luces, limitado y, si es el caso, prescindible. No les parecía suficiente la D de desarrollo (tecnológico), y encontraron en la i minúscula una posible vía para reorientar las políticas de apoyo a la generación de conocimiento y ámbitos relacionados con estas. La opción por la i minúscula se vio favorecida por los intereses de ciertos agentes que habían encontrado limitaciones para acceder al sistema de I+D (o sea, a sus fondos) tal y como se hallaba configurado y vieron en la i minúscula una posible vía para superar la limitación.

Es así como un servidor ha interpretado la irrupción de esa i en el mundo de las instituciones e industrias muy dependientes del conocimiento avanzado y de las políticas públicas dirigidas a su promoción. Pero lo más probable es que esté perfectamente equivocado, por supuesto.

Se acaba de publicar un libro raro. Se titula El arte de innovar. Naturalezas, lenguajes, sociedades y aunque el título no lo expresa con claridad, la obra tiene por objeto elaborar las que podrían ser bases para un desarrollo de una nueva disciplina, que podría denominarse innología, en la que se englobarían estudios sobre innovación y muy en particular, una filosofía de la innovación.

Lo cierto es que hasta que no lo leí en el texto no había sido consciente de que tal cosa, filosofía de la innovación, no existe o, al menos, no existe con carácter formal. Existen la epistemología, la axiología y la filosofía de la ciencia, pero no existe nada que pueda ser denominado filosofía de la innovación. Se han publicado algunos libros sobre innovación (Drucker, 1995; Lundvall, 1992; o más recientemente y de tono muy divulgativo, Johnson, 2010, son buenos ejemplos). Y existen los textos de la OCDE (Manual de Oslo de 2005 y otros textos más recientes) y de la Comisión Europea, de 2006 y 20101. Pero ninguno de ellos había abordado de forma explícita la cuestión de la filosofía de la innovación.

Y eso es, precisamente, lo que ha hecho Javier Echeverría, quizás una de las personas, por su trayectoria, más adecuadas para abordar la tarea. Javier recibió en 1995 el Premio Anagrama de Ensayo por Cosmopolitas domésticos y el Premio Nacional de Ensayo en 2000 por Los Señores del Aire, Telépolis y el Tercer Entorno. En la actualidad es profesor de investigación Ikerbasque, trabaja en la UPV/EHU y es miembro de Jakiunde.

En su libro Echeverría se propone sacar la noción de innovación del marco limitado del mundo de la empresa y las instituciones para llevarlo a uno mucho más amplio. Pretende naturalizar el concepto de innovación, de manera que se convierta en una noción aplicable a esferas tan diferentes como la naturaleza, las sociedades, las empresas, las ideas, el lenguaje y otras. El enfoque de Echeverría es, pues, pluralista y sistémico.

Y es ambicioso. La ambición de su planteamiento es necesaria; de otra forma no saldría de los cauces trillados en los manuales al uso. Pero esa ambición es quizás la causa de las principales objeciones que le encuentro. Así, por ejemplo, si bien me parece razonable incluir muchos procesos biológicos, con sus resultados, en el catálogo de innovaciones, no veo tan claro que merezcan similar consideración fenómenos de carácter cósmico. Desde el punto de vista de lo que podemos aprender de los citados ejemplos, además, me parece claro que los biológicos –con algunas reservas respecto al estatus de nociones tales como evolución lamarkiana o el concepto de evolución darwinista- pueden ser fuente de inspiración para elaborar modelos de procesos innovadores, en una línea que ya apunta el autor. Pero no veo esa misma funcionalidad en fenómenos tales como la formación de agujeros negros, por ejmplo. Y, en el otro extremo, por muy innovadora que haya sido una táctica bélica, dudo que cumpla los requisitos que el propio autor impone a las innovaciones en términos, por ejemplo, de difusión social y grado de adopción. Pero realmente estas son cuestiones que no impugnan el núcleo del atrabajo y que merecerían una discusión pormenorizada.

Dejo para el final dos consideraciones relativas a aspectos de la obra que me han resultado de especial interés. Uno es su componente axiológica. Aunque la noción de valor me sigue resultando esquiva a ciertos efectos, esa componente me parece relevante. Y entronca, además, con parte de la producción de Echeverría de los últimos años, en concreto en el terreno de los valores de la ciencia. Y la segunda consideración se refiere a la reseña que hace de tres pensadores –Aristóteles, Bacon y Leibniz- que introdujeron innovaciones de gran alcance en el pensamiento humano. Quizás por mi desconocimiento del personaje, lo relativo al último, a Leibniz, me resultado de especial interés.