Azúcar moreno, ¿mejor que el azúcar blanco?

Sabemos que un consumo excesivo de azúcar incrementa el riesgo de padecer enfermedades como diabetes, obesidad y, en consecuencia, cardiopatías. Estos son los principales motivos por los que la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir un máximo de 25 g de azúcar al día.

Alcanzar esta cifra es más sencillo de lo que parece, ya que además del azúcar que añadimos al café o a las infusiones, consumimos azúcar añadido en multitud de alimentos. Para algunos, todo esto ha provocado mayor conciencia del azúcar que tomamos y hemos optado por minimizar su consumo y, en algunos casos, sustituirlo por opciones en principio más saludables. Es común que entre estas opciones se encuentre el azúcar moreno como sustituto.

Analicemos si sustituir el azúcar blanco por azúcar moreno es una buena elección.

-

Tipos de azúcar

El azúcar de cualquier tipo, sea blanco o moreno, está constituido principalmente por una sustancia denominada sacarosa. La sacarosa se extrae de dos fuentes: la remolacha azucarera o la caña de azúcar. En los climas cálidos se opta por la caña y en los climas templados por la remolacha. En el sudeste asiático, donde ya se utilizaba azúcar desde hace miles de años, se extrae de la caña; pero en España, por razones climáticas, se obtiene de la remolacha.

En la legislación podemos distinguir dos grandes grupos atendiendo a su composición: azúcar blanco y azúcar moreno. La distinción esencial se hace en función de la cantidad de sacarosa que contienen. El azúcar moreno tiene una pureza media del 85% y el blanco del 95%. Las denominaciones «azúcar natural» o «azúcar integral» no están recogidas en la legislación, sino que se trata de denominaciones coloquiales o publicitarias para denominar al azúcar moreno.

Existen otras denominaciones para el azúcar que hacen referencia a la presentación del producto, además de a su composición. Por ejemplo, el azúcar candi que está tan de moda, se presenta en forma de bloques amorfos. Se hace alargando el proceso de cristalización, añadiendo agua y prensándolo en moldes. Puede estar hecho con azúcar blanco o con azúcar moreno. En cambio, el azúcar glas, que se presenta como azúcar en polvo, de grano muy fino y de color blanco, se hace exclusivamente con azúcar blanco molido.

Azucar candi moreno

-

¿Cómo se produce el azúcar blanco?

El proceso de producción de cualquier tipo de azúcar, sea blanco, moreno, o de cualquier otra denominación, es el mismo en todas las etapas y sólo difiere ligeramente en la última. El proceso es bastante complejo, pero podemos simplificarlo.

Se lava y se trocea la caña o la remolacha y se hace un proceso análogo a una infusión en agua, de forma que se extrae un jugo dulce. Ese jugo contiene una gran cantidad de sacarosa, pero también va acompañado de otras sustancias indeseables que podrían estropearla. Estas sustancias se eliminan añadiendo otros compuestos con los que se combinan fácilmente y terminan depositándose en el fondo del jugo, por lo que se pueden extraer por decantación y filtrado. Gracias a este proceso de separación también se inhibe el crecimiento de bacterias.

Así llegamos a una disolución que es básicamente agua con sacarosa. El agua se evapora -de ahí que las fábricas de azúcar estén envueltas en grandes nubes de vapor de agua- hasta llegar a una disolución saturada. En este punto es donde la sacarosa empieza a formar cristales. Hay una pequeña parte de sacarosa que, por su contenido en agua e impurezas, no llega a cristalizar. Parte de esta sacarosa carameliza hasta volverse amarga y adquirir un color parduzco. Esta fracción es la melaza.

Esta última parte del proceso se repite hasta lograr una separación óptima entre la sacarosa cristalizada y la melaza. La melaza se emplea, entre otras cosas, para producir alcohol etílico.

Melaza

-

Cómo se produce el azúcar moreno

El azúcar moreno se produce de la misma manera que el azúcar blanco, salvo en la etapa final en la que se separa la sacarosa de la melaza. En el azúcar moreno se conserva parte de la melaza. Según la cantidad de melaza que se conserve y la forma de presentación del producto final, podemos distinguir varios tipos (mascabado, turbinado, demerara, etc.) La presencia de más o menos melaza es la responsable de las apreciables diferencias en el aroma y el sabor de los distintos tipos de azúcar moreno. Como la melaza es de color pardo, es la responsable de teñir el azúcar moreno.

Hay dos maneras de producir azúcar moreno: mezclando azúcar blanco con melaza hasta llegar a la proporción deseada, o bien no separar totalmente la sacarosa de la melaza en la última etapa de la producción. Con el modo de mezcla se controlan mejor las proporciones y se reducen costes, ya que es más sencillo fabricar varios tipos de azúcar moreno ajustando las mezclas.

No es cierto que se empleen colorantes para teñir el azúcar, ya que esto no está legalmente permitido. En todos los tipos de azúcar moreno, el color pardo se debe a la melaza. Cuando disolvemos azúcar moreno y éste pierde su color superficial revelando que el interior se asemeja al azúcar blanco, es debido a que es un azúcar moreno producido por mezcla.

-

Diferencias nutricionales entre el azúcar blanco y el azúcar moreno.

Tanto el azúcar blanco como el azúcar moreno aportan 4 kcal por gramo. Estas calorías se denominan «calorías vacías» porque aportan energía, pero no tienen valor desde el punto de vista nutricional. Ambos tipos de azúcar son, esencialmente, sacarosa con una pureza del 85% o más. El pequeño porcentaje restante, que es melaza y agua, contiene una insignificante cantidad de minerales y vitaminas.

La presencia de vitaminas y minerales que porta la melaza del azúcar moreno es lo que suele usarse como razón para sustituir un azúcar por otro. Pero, esta razón no es relevante desde el punto de vista nutricional: la cantidad de minerales o vitaminas que se encuentran en el azúcar moreno es tan baja que, para alcanzar un nivel simbólico para el organismo, habría que consumir mucho más azúcar del recomendado, así que lo que se presenta como virtud, realmente enmascara el verdadero problema: el consumo excesivo de «azúcar libre».

La Organización Mundial de la Salud recomienda no consumir más de 25 g de «azúcar libre» al día. Tanto el azúcar blanco como el azúcar moreno son «azúcar libre».

También hay que tener en cuenta que el azúcar moreno, por su contenido en melaza, que es amarga, tiene un poder edulcorante menor que el azúcar blanco, con lo que resulta tentador utilizar más cantidad para llegar al mismo dulzor. Si a esto le sumamos la errónea convicción de que es más saludable, a muchos no les temblará el pulso y utilizarán más azúcar moreno del que añadirían si se tratase de azúcar blanco.

-

Conclusiones.

No hay diferencias nutricionales relevantes entre el azúcar blanco y el azúcar moreno. Ambos son «azúcar libre» y su consumo según la Organización Mundial de la Salud ha de minimizarse.

Sustituir el azúcar blanco por azúcar moreno perpetúa el problema y, en algunos casos, lo sobredimensiona porque consumimos más, ya que tiene menor poder edulcorante y además es fácil caer en el error de creer que es un sustituto saludable. Si queremos vitaminas y minerales, no los busquemos en el azúcar.

La elección saludable y el esfuerzo que deberíamos hacer, si realmente queremos plantarle cara al problema, es endulzar cada vez menos todo lo que consumimos y comer más productos frescos y menos ultraprocesados, que son los que más azúcar añadido contienen. Si lo logramos, obtendremos una recompensa realmente valiosa: descubrir el auténtico sabor de los alimentos.

Sobre la autora: Déborah García Bello es química y divulgadora científica

El artículo Azúcar moreno, ¿mejor que el azúcar blanco? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El azúcar oculto en los alimentos

- El mejor lacón con grelos tiene su ciencia

- Las constantes de Planck y el caballo blanco de Santiago

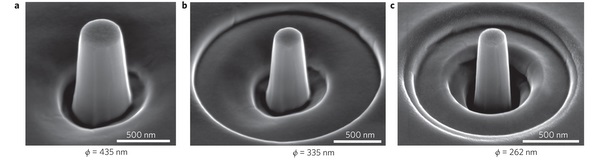

Aislantes topológicos en sólidos amorfos

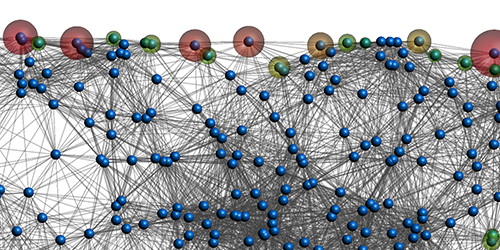

Todos sabemos que hay materiales aislantes de la electricidad y otros que la conducen: en un cable eléctrico el cobre del interior es conductor y la protección plástica exterior es aislante. Sin embargo, existen materiales que son aislantes en su conjunto pero que conducen la electricidad en su superficie, son los llamados aislantes topológicos. Esta característica se debe a unos estados cuánticos muy particulares del material en su superficie. Lo interesante del asunto es que estos estados son robustos frente a defectos y otras imperfecciones, lo que hace que estos materiales se estén investigando intensamente porque son potencialmente útiles en computación cuántica y otras aplicaciones.

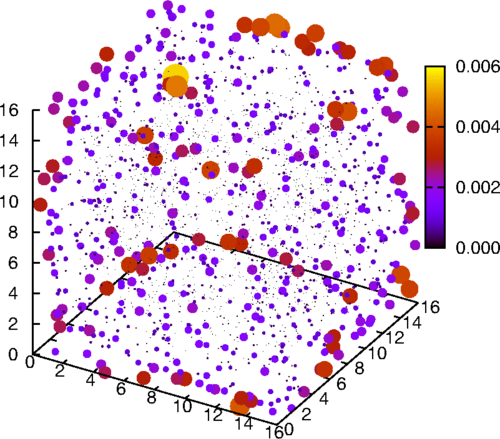

Todos los aislantes topológicos conocidos son cristales, es decir estructuras tridimensionales perfectamente ordenadas. Ahora, un nuevo trabajo teórico demuestra que los materiales amorfos, los llamados vidrios, también podrían ser aislantes topológicos. Esto podría dar lugar a la búsqueda de nuevos aislantes topológicos entre en abanico muchísimo más amplio de materiales posibles.

Los aislantes topológicos se caracterizan por ciertas simetrías. Por ejemplo, muchos aislantes topológicos son simétricos frente a la inversión del tiempo, lo que significa que las funciones de onda electrónicas que describen el estado no se ven alteradas por un cambio en la dirección del tiempo. Se dice que estas simetrías “protegen” los estados de la superficie, lo que significa que el sistema no puede cambiar a otro estado sin pasar por un cambio de fase. Actualmente la búsqueda de nuevos aislantes topológicos asume que las simetrías deseadas se generan en una estructura reticular ordenada, pero nada se opone a que estas simetrías aparezcan en un material no cristalino.

Los resultados, de momento una posibilidad teórica, sugieren que los aislantes topológicos podrían hacerse mediante la creación de vidrios con un fuerte acoplamiento espín-órbita o colocando al azar átomos de otros elementos en el interior de un aislante normal. De comprobarse que esto es cierto significará una pequeña revolución en el mundo de los materiales que tendrá un gran impacto en el rendimiento y el coste de los dispositivos del futuro.

Referencia:

Adhip Agarwala and Vijay B. Shenoy (2017) Topological Insulators in Amorphous Systems Physical Review Letters doi: 10.1103/PhysRevLett.118.236402

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

Este texto es una colaboración del Cuaderno de Cultura Científica con Next

El artículo Aislantes topológicos en sólidos amorfos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El estaño beta es como el grafeno pero en 3D

- La fusión nuclear como fuente de neutrones eficiente

- El calor no es un fluido

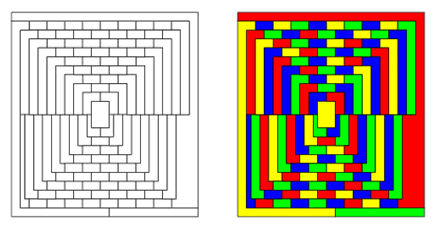

Locura instantánea, un rompecabezas con cubos de colores

Locura instantánea es el nombre de un juego de ingenio de la familia de los solitarios. Es un juego que me gusta mucho, que suelo utilizar en algunas de mis charlas y que incluí en mi libro sobre las matemáticas de los juegos de ingenio, Del ajedrez a los grafos, que es el último libro de la colección El mundo es matemático (National Geographic, 2015). Mencioné este juego de pasada en mi entrada del Cuaderno de Cultura Científica, Blanche Descartes y la cuadratura del cuadrado, pero en aquella ocasión no entramos a analizarlo.

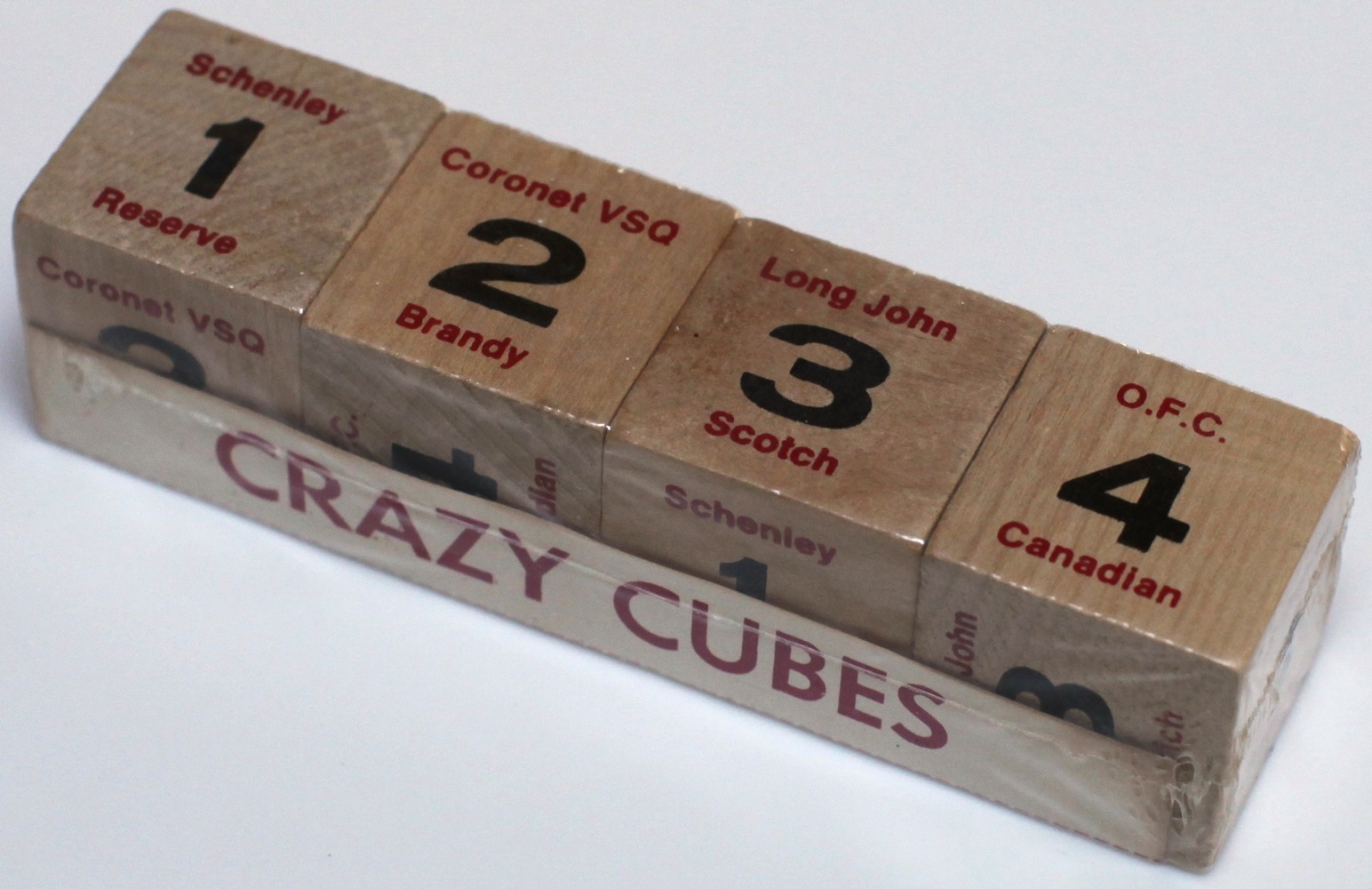

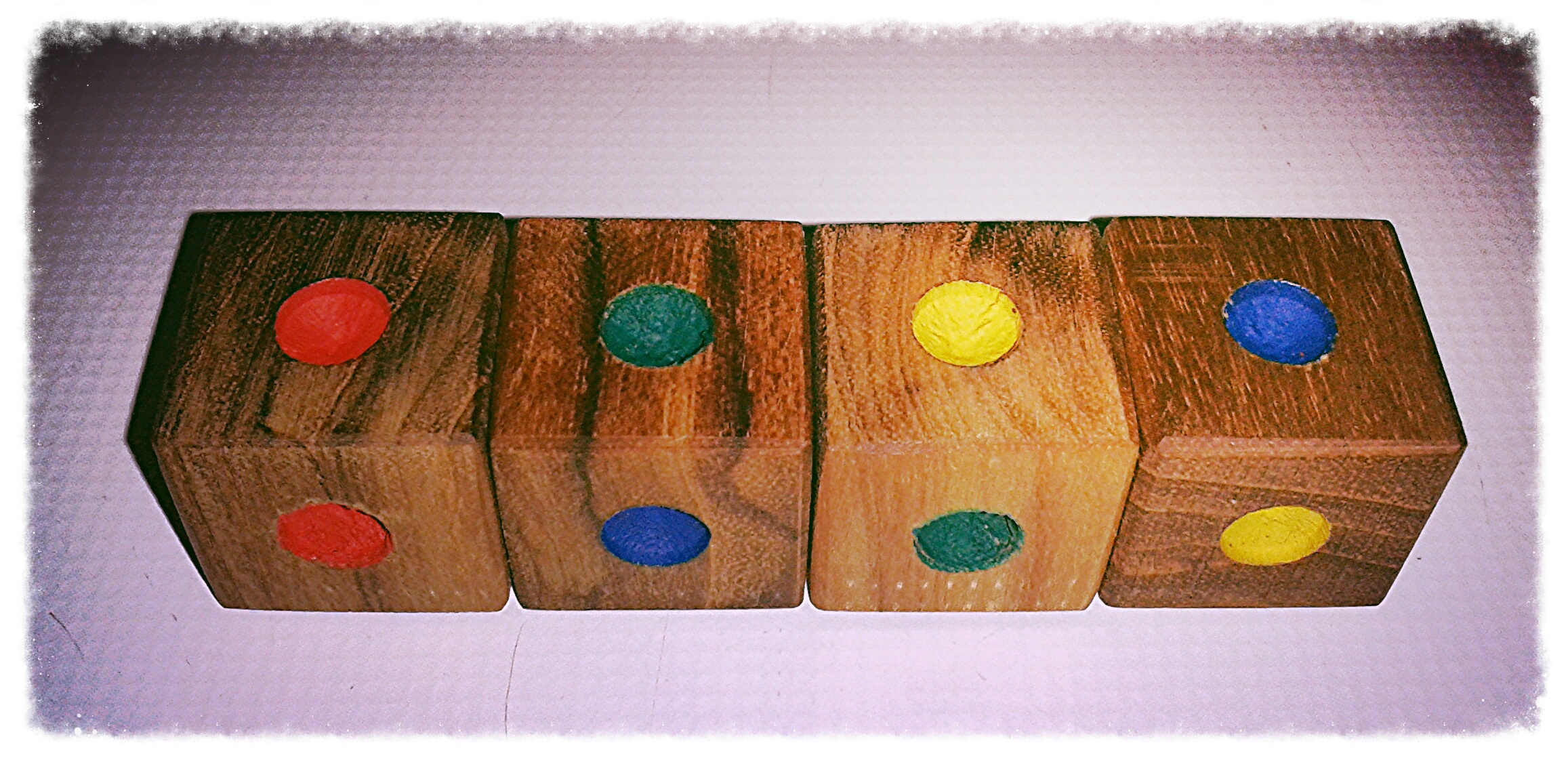

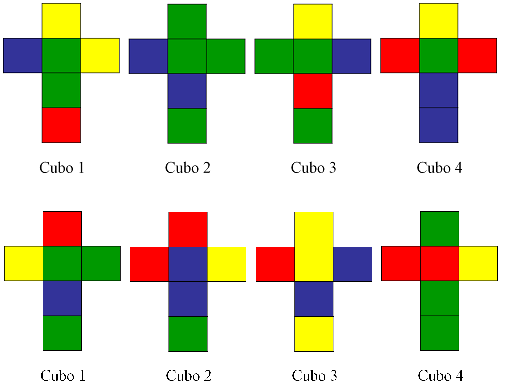

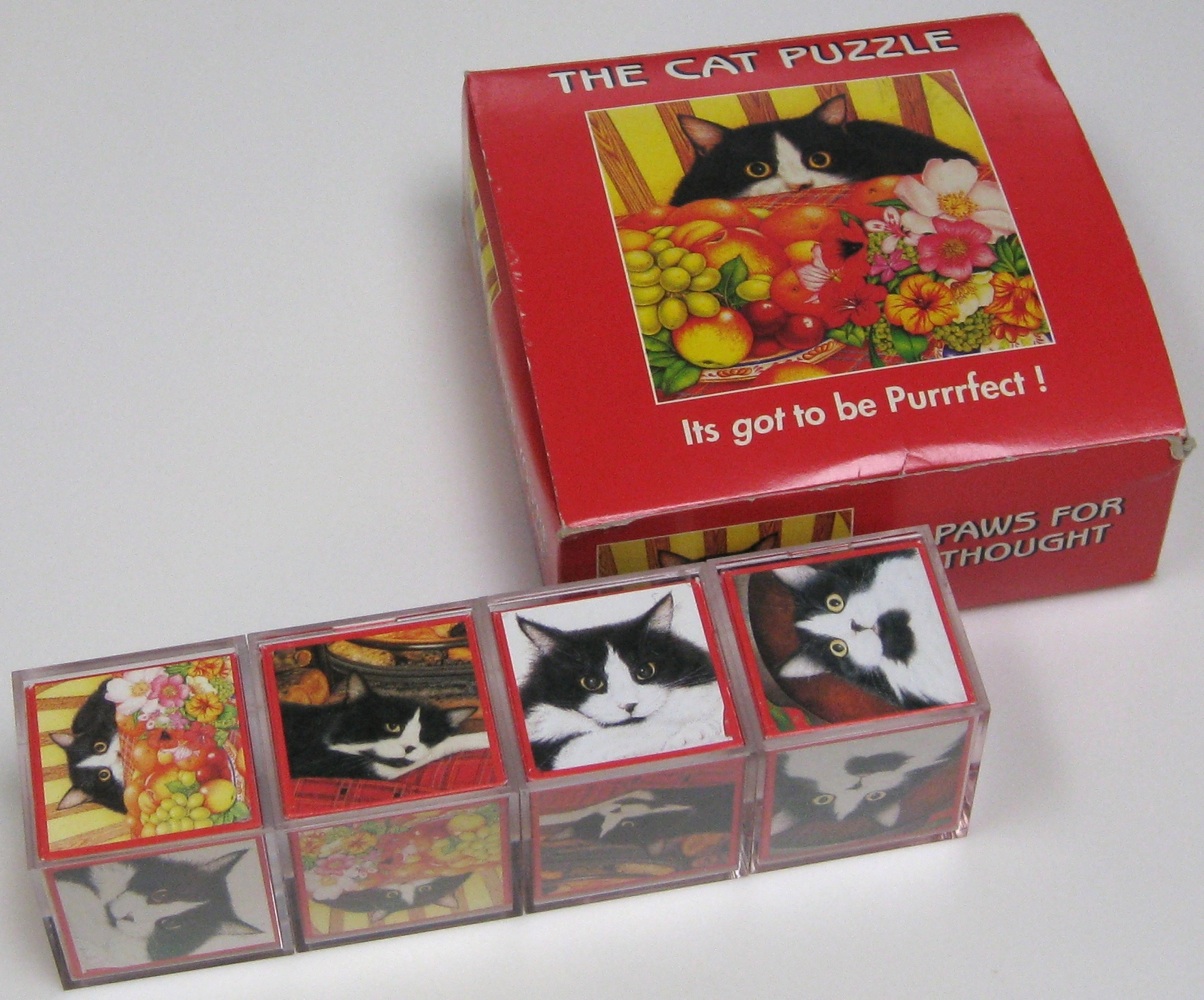

Rompecabezas “Locura instantánea”, formado por los cuatro cubos con caras de colores, junto con la caja para guardar los cubos

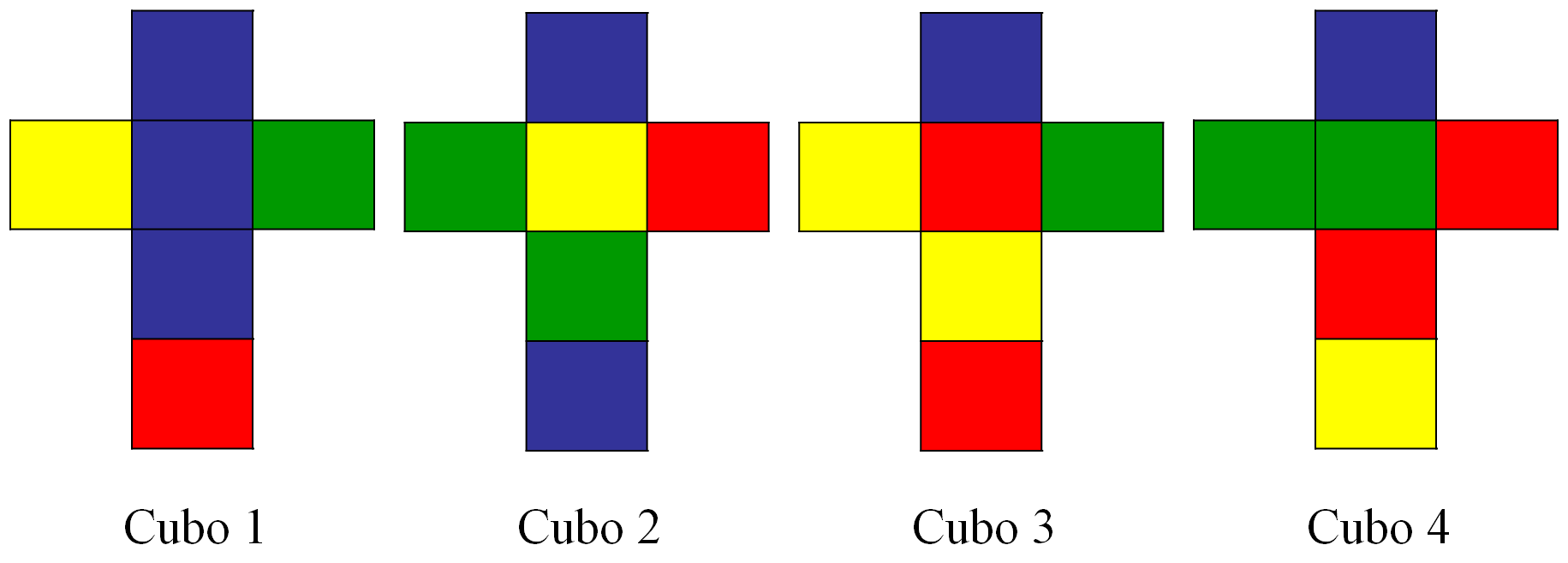

El rompecabezas Locura instantánea, nombre con el que fue comercializado por la empresa de juguetes Parker Brothers en 1967 y del que se vendieron más de doce millones, consta de cuatro cubos, cada una de cuyas caras está coloreada con uno de los cuatro colores del juego (en la imagen anterior, rojo, azul, verde y amarillo), siguiendo un patrón determinado, que se muestra más abajo.

El objetivo del solitario es colocar los cuatro cubos, uno encima (o a continuación) del otro, formando una torre (o un prisma rectangular de tamaño 1 x 1 x 4) de manera que cada uno de los cuatro colores aparece exactamente una vez en cada una de las cuatro caras de la torre.

En la página Sources in recreational mathematics, an annotated bibliography, el matemático estadounidense David Singmaster menciona que este juego aparece por primera vez en 1890, patentado por Frederick A. Schossow (con corazones, picas, tréboles y diamantes, en lugar de colores), con el nombre Katzenjammer (que puede traducirse como conmoción, o también, resaca), y que volvería a aparecer a lo largo del siglo XX con diferentes nombres, en los años 1940 con el nombre El gran suplicio de Tántalo, pero también Cubo 4, Cubo diabólico, Cuatro ases, rompecabezas de Symington y muchos otros.

El rompecabezas “Katzenjammer” (conmoción), patentado por Frederick A. Schossow en 1890, en cuyas caras están los cuatro palos del poker, picas, corazones, rombos y tréboles

El “locura instantánea”, fue utilizado bajo el nombre de “rompecabezas de Symington”, para hacer publicidad de los cubitos de sopa de Symington

A continuación, mostramos el esquema plano de la distribución de los colores del juego Locura instantánea (exactamente la distribución de los dados de la primera imagen), al desplegar en el plano los cuatro cubos en sus seis caras.

Una primera cuestión que nos podemos plantear en relación a este rompecabezas, antes de ir a lo importante que es jugar y resolver el puzzle, es la siguiente: ¿Cuál es el número de formas distintas (en relación al juego) de colocar los cuatro cubos de colores formando una torre (o una a continuación del otro)? El objetivo del juego es encontrar cual, o cuales, de ellas son una solución del rompecabezas.

Teniendo en cuenta que, de cara a su resolución, lo importante son las cuatro caras de cada cubo que van a quedar en los laterales visibles de la torre, y que es irrelevante el orden de colocación de los cubos, se puede observar que esencialmente hay tres formas distintas de colocar el primer cubo de la torre, dependiendo de cuál de las tres parejas de caras opuestas ocultemos. Y como es la primera pieza en ser colocada, da lo mismo cuál de las dos caras ocultas vaya arriba y cuál abajo.

Una vez colocado el primer cubo, hay veinticuatro formas de colocar el segundo cubo. Seis caras tiene el cubo, luego tenemos seis opciones para la cara de abajo (o equivalentemente, tenemos tres parejas de caras opuestas, pero ahora, fijada ya la posición del primer cubo, si es diferente cual de las caras va debajo), y para cada una de esas seis posiciones, puede rotarse el cubo, dando lugar a cuatro posiciones distintas, ya que hay cuatro caras laterales. Lo mismo ocurre para el tercer y cuatro cubos. En consecuencia, existen 3 x 24 x 24 x 24 = 41.472 formas distintas (desde la perspectiva del solitario) de colocar los cuatro cubos.

El método del ensayo y error, es decir, el ir probando diferentes alternativas de colocación de los cuatro cubos y ver si se ha resuelto el solitario, no parece ser muy apropiado para la resolución de este juego a la vista de las 41.472 configuraciones distintas que existen de los cubos. El recorrido por todas ellas en busca de la solución será tedioso y llevará bastante tiempo. Si utilizásemos unos 5 minutos de media para cada posición, recorrer todas llevaría 3.456 horas, más o menos, dos años y medio, dedicando cuatro horas todos los días.

“Locura instantánea” gigante realizada por el artista griego Dimitris Ioannou, para una exposición en Atenas en 2007. Los cubos están colocados en una posición que no resuelve el solitario ya que en el lado más visible hay tres caras verdes y una roja, es decir, sobran dos verdes y faltan una amarilla y una azul

Si el método de ensayo y error no parece ser el más adecuado, esto nos lleva a plantear algún otro método de resolución del juego. Para empezar podemos intentar conocer más en profundidad este solitario y extraer información útil que nos simplifique la búsqueda o nos ayude a plantear algún método de resolución.

Para empezar, veamos cuántas caras hay de cada color. Si miramos a los cuatro cubos (por ejemplo, en la imagen de los desarrollos planos) se verá que en este solitario hay 7 caras azules, 6 rojas, 5 amarillas y 6 verdes. Puesto que en la solución del rompecabezas cada color aparece una sola vez en cada lateral de la torre, serán cuatro caras de cada color, y el resto permanecerán ocultas, es decir, sabemos que van a tener que quedar ocultas 3 caras azules, 2 rojas, 1 amarilla y 2 verdes.

Versión “Cubos locos” del juego “locura instantánea”, en la cual se utilizaban números en lugar de colores

La anterior información nos da una pista de cómo podríamos intentar resolver el juego, buscando distribuciones de los cubos que oculten 3 caras azules, 2 rojas, 1 amarilla y 2 verdes.

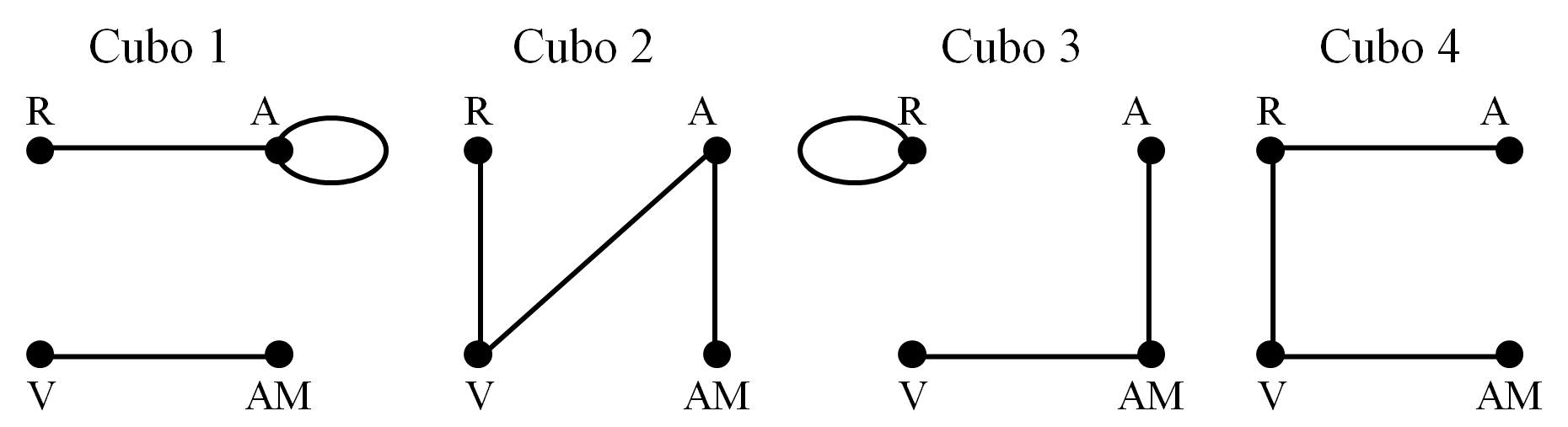

Esta información, y el camino que nos abre, es interesante, pero se necesita complementarla con algún dato más, como por ejemplo, cuales son los pares de caras opuestas de cada cubo (que se mostrarán u ocultarán de forma conjunta, lo cual es relevante). A continuación, detallamos cuales son estos pares de caras opuestas, según su color.

Cubo 1: [azul – azul] + [azul – rojo] + [amarillo – verde]

Cubo 2: [verde – azul] + [verde – rojo] + [amarillo – azul]

Cubo 3: [amarillo – verde] + [amarillo – azul] + [rojo – rojo]

Cubo 4: [verde – rojo] + [verde – amarillo] + [rojo – azul]

Y ya tenemos una información que puede ser muy útil. Ahora, para intentar resolver el rompecabezas, se trata de elegir pares de caras opuestas de cada cubo de forma que sus colores sumen las 3 caras azules, 2 rojas, 1 amarilla y 2 verdes, que son las que deben permanecer ocultas. Es una cuestión combinatoria muy sencilla.

Por ejemplo, la combinación [azul – azul] (cubo 1), [verde – azul] (cubo 2), [rojo – rojo] (cubo 3) y [verde – amarillo] (cubo 4) resulta que, como se observa fácilmente colocando convenientemente los cubos, ya nos genera una solución, de hecho, la única.

Este es un método muy sencillo, que es el que yo utilicé para resolver el Cubo 4 cuando me enfrenté a su resolución. No es tan elegante como la solución con grafos que vamos a mostrar a continuación, ni podemos extraer información muy relevante de cara a posibles generalizaciones o rompecabezas relacionados, pero cumple una de las máximas principales de la resolución de problemas, lo primero es resolverlo. Además, nos ha permitido rápidamente no solo encontrar una solución, sino saber que es única.

Antes de abordar la resolución del juego mediante grafos, recordemos qué es un grafo etiquetado.

Grafo etiquetado: Un grafo al que le asignamos etiquetas a las aristas, o a los vértices, es un grafo etiquetado. Las etiquetas pueden ser números, colores u otras informaciones.

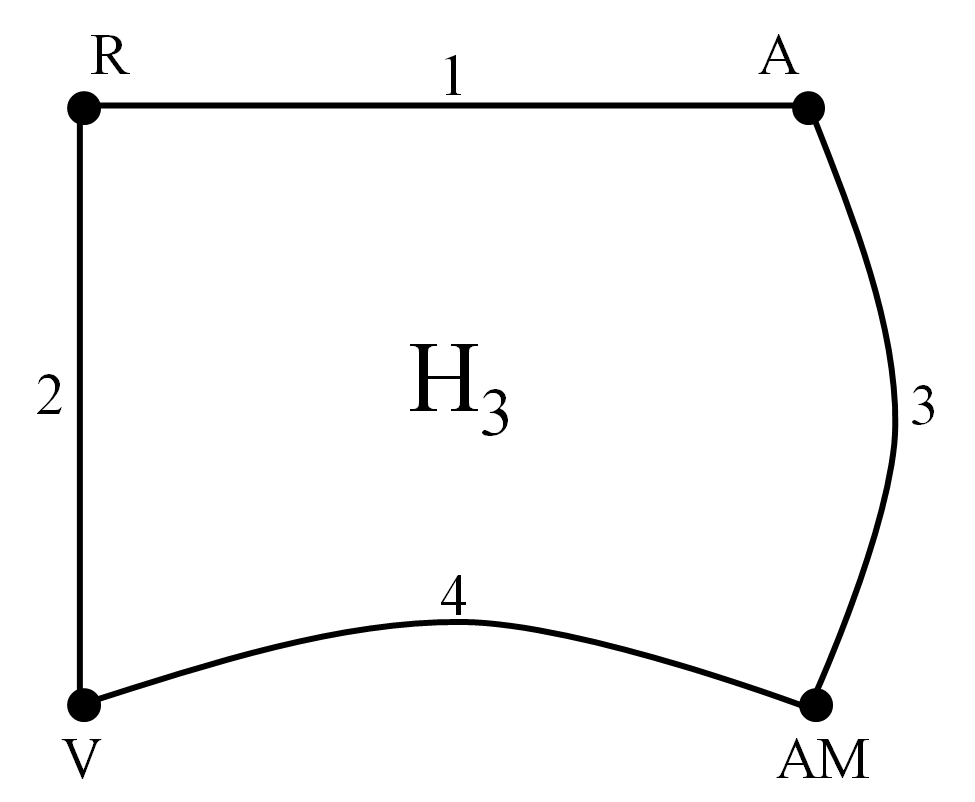

El rompecabezas Locura instantánea puede ser modelizado con grafos etiquetados de la siguiente forma. Los vértices del grafo son cada uno de los colores, rojo, azul, verde y amarillo. Además, para cada cubo, dos vértices van a estar unidos por una arista si esos dos colores están en caras opuestas del cubo. En nuestro caso, los grafos etiquetados (las etiquetas en los vértices son los colores) asociados a los 4 cubos son:

Para juntar toda esa información en un único grafo se etiquetan también las aristas con un número que se corresponde con el del cubo en el que se establece dicha arista. Así, el grafo etiquetado que modeliza El gran suplicio de Tántalo es el siguiente.

Una vez que el rompecabezas ha sido modelizado mediante este grafo, hay que utilizarlo para construir una solución, y en general, estudiar el espacio de soluciones.

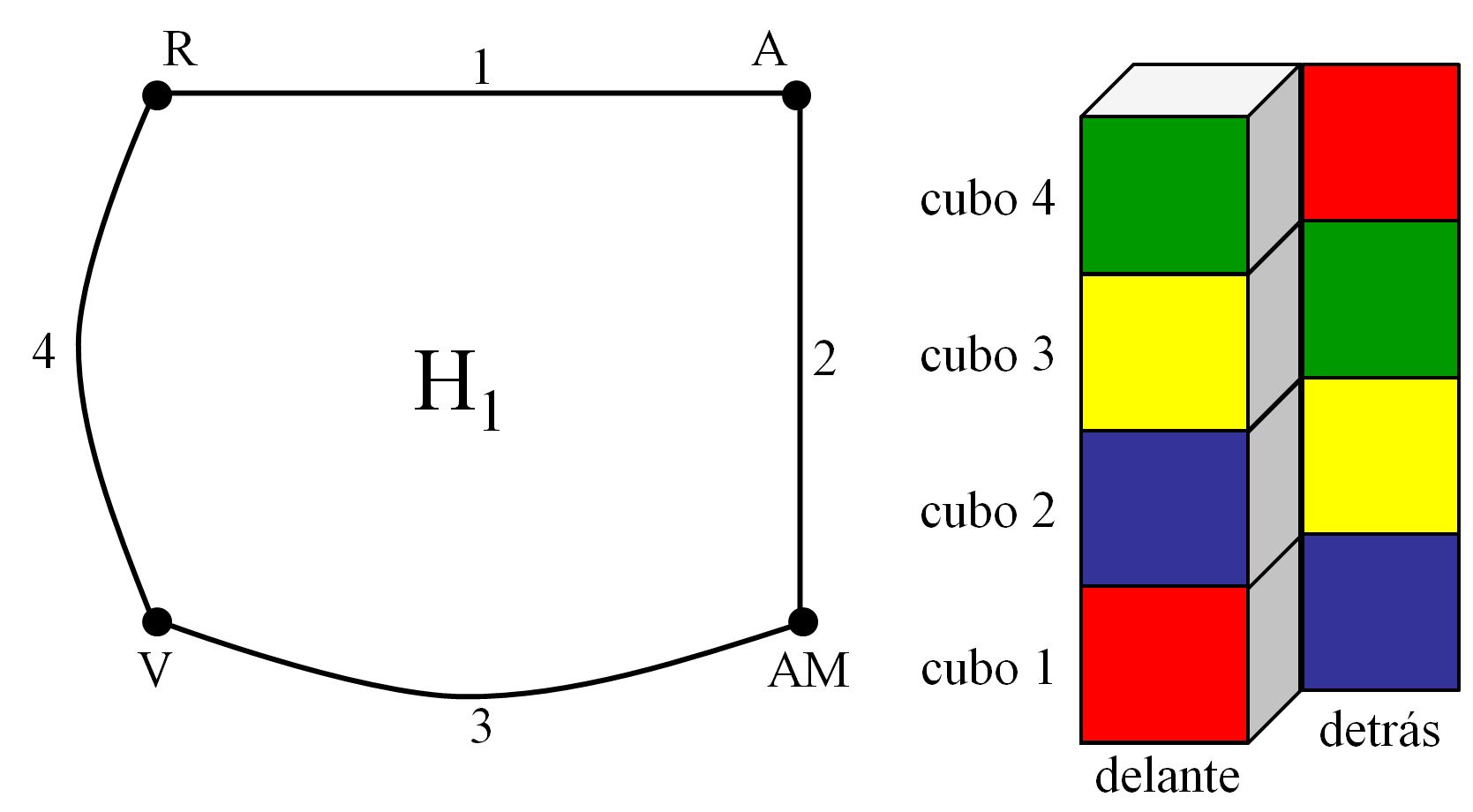

Dada una solución del solitario, en particular, los cuatro colores aparecerán en la parte de delante, y también en la de detrás, de la torre. Esto se suele llamar una solución parcial, ya que no se imponen condiciones sobre los laterales de la torre. Y construir una solución parcial del Cubo diabólico es equivalente a encontrar un “subgrafo bueno” del grafo original, es decir, un subgrafo H que contiene los cuatro vértices (colores), con grado 2 (número de aristas que inciden en el vértice) con una arista etiquetada para cada uno de los números (que se corresponden con los cuatro cubos). Como cada vértice en un tal subgrafo bueno H tiene grado 2, cada color aparece exactamente dos veces, y se pueden colocar los cubos para que cada color aparezca una vez en la parte delantera y una en la de atrás.

Subgrafo bueno del grafo etiquetado asociado al rompecabezas “Locura instantánea”, con los correspondientes colores, según el subgrafo bueno, en las caras opuestas, delantera y trasera, de cada cubo

Si ahora podemos encontrar otro subgrafo bueno que no utilice las mismas aristas que el primero, es decir, en cada cubo nos va a dar otra pareja, distinta de la anterior, de caras opuestas, entonces podemos rotar cada cubo de manera que estas parejas aparezcan en las caras laterales de la torre, pero sin deshacer las caras de delante y detrás, lo que resolverá completamente el Cubo 4. Es decir, la solución de El suplicio de Tántalo se corresponde con dos soluciones parciales que encajan bien la una con la otra.

Otro subgrafo bueno, que no comparte aristas con el anterior, y la solución que se genera teniendo en cuenta la información proporcionada por los dos

Puede formularse así el resultado.

Teorema (F. de Canterblanche): El rompecabezas Locura instantánea tiene solución si, y sólo si, el grafo etiquetado asociado admite dos subgrafos buenos que no comparten aristas.

F. de Carteblanche es un seudónimo. En los años 1940, cuatro matemáticos de la Universidad de Cambridge adoptaron el seudónimo Blanche Descartes, y también el de su marido F. de Carteblanche, para publicar sobre matemáticas, pero también sobre poesía y humor matemático. Probaron algunos teoremas sobre teselaciones, publicaron sobre el coloreado de grafos, resolvieron la cuadratura del cuadrado, o descubrieron la disección de Blanche. A ellos se debe el estudio con grafos del (Gran) “suplicio de Tántalo”.

Una vez resuelto el rompecabezas, podemos ver si existen más soluciones al mismo. Calculando todos los subgrafos buenos y viendo qué parejas de subgrafos no comparten aristas obtendríamos todas las soluciones del rompecabezas. En el caso del Conmoción solo hay otro subgrafo bueno, además de los dos anteriores, y comparte aristas con ambos, luego no genera ninguna nueva solución. Es decir, la solución es única, como ya sabíamos.

Tercer subgrafo bueno del grafo asociado a los “Cuatro ases”, pero que no genera ninguna solución

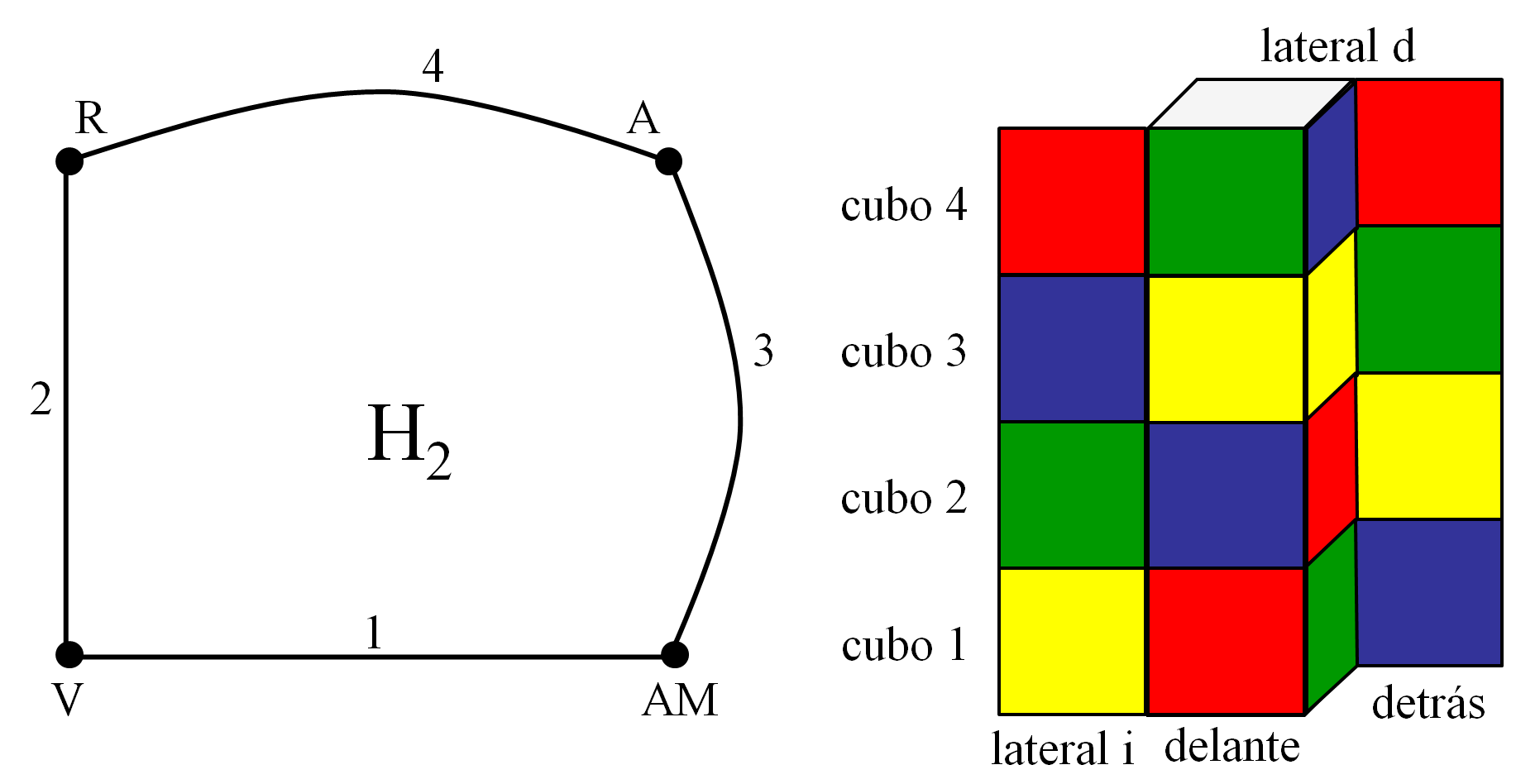

Como hemos estudiado, el Locura instantánea admite una única solución, pero pueden existir otros rompecabezas con cuatro cubos de colores que no admitan soluciones o que admitan varias soluciones, como los dos mostrados en la siguiente imagen.

Estos dos solitarios con cuatro cubos de colores, uno no admite solución y el otro admite tres soluciones, como puede comprobarse analizando los grafos etiquetados asociados, sus subgrafos buenos y cuántos de ellos no comparten aristas dos a dos

Una cuestión interesante relacionada con la creación de este tipo de rompecabezas es el cálculo del número de formas distintas que hay de colorear un cubo con 4 colores (o en general, con un número k de colores), que son los cubos con los que podemos formar, a priori, rompecabezas como el Locura instantánea. Este cálculo es posible gracias al lema de Burnside, pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión.

Existen versiones del “Locura Instantánea” incluso con gatitos, como este juego de 1996 llamado “el puzzle del gato”

Bibliografía

1.- Raúl Ibáñez, Del ajedrez a los grafos, la seriedad matemática de los juegos, colección El mundo es matemático, National Geographic, 2015.

2.- David Singmaster, Sources in recreational mathematics, an annotated bibliography

3.- Página web de rompecabezas de James A. Storer

4.- Página web del artista griego Dimitris Ioannou

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de la Cátedra de Cultura Científica

El artículo Locura instantánea, un rompecabezas con cubos de colores se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El teorema de los cuatro colores (2): el error de Kempe y la clave de la prueba

- El teorema de los cuatro colores (1): una historia que comienza en 1852

- El teorema de los cuatro colores (3): Tras más de un siglo de aventura… ¿un ordenador resuelve el problema?

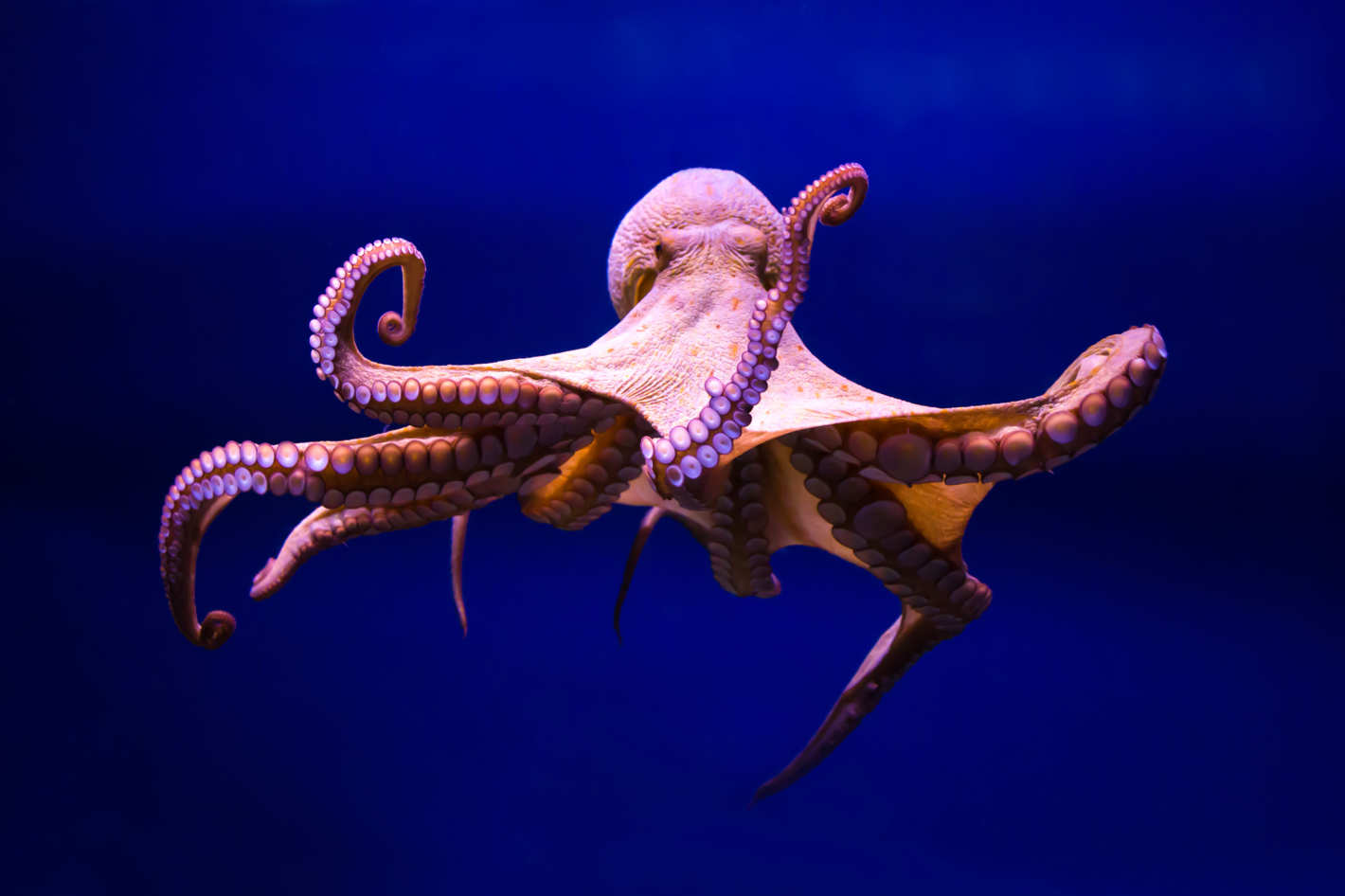

Evolución de los sistemas nerviosos: anélidos y artrópodos

Muchos invertebrados segmentados tienen sistemas nerviosos centrales “distribuidos”: están formados por los ganglios de cada segmento corporal. Cada ganglio se ocupa del control del segmento en el que se encuentra y además, quizás, de parte de los adyacentes. Los ganglios intercambian información a través de dos haces o troncos de axones, denominados conectivos. Esa disposición da lugar a un cordón nervioso ventral característico de anélidos y artrópodos. En el extremo anterior una o varias grandes agrupaciones de cuerpos celulares neuronales dan lugar a la formación de un cerebro. Ese cerebro recibe información de los sistemas sensoriales localizados en la cabeza y controla sus movimientos, pero los axones de varios somas neuronales del cerebro se extienden a lo largo del cordón ventral y ejercen un cierto control sobre sus ganglios; así coordina el cerebro los movimientos del conjunto del organismo.

Los anélidos fueron el primer gran grupo zoológico con un sistema nervioso central condensado de un modo significativo. En algunas especies los ganglios están fusionados. Merece la pena citar una curiosa excepción a la disposición general del sistema nervioso central en este grupo: las sanguijuelas tienen, además del cerebro anterior, un cerebro caudal, en el extremo posterior, que es de mayor tamaño que el anterior. En lo que se refiere al sistema nervioso periférico, muchos anélidos cuentan con un sistema somatogástrico muy desarrollado y en los gusanos de tierra hay además una extensa red subepidérmica de nervios finos.

Las formas de comportamiento mejor estudiadas en anélidos son las siguientes: (1) Las respuestas de huida, que son patrones de acción fijados en los que participan interneuronas y motoneuronas del sistema nervioso central con axones gigantes. (2) La regulación del latido cardiaco en los corazones tubulares de sanguijuelas, que constituyen un ejemplo de control nervioso de comportamiento rítmico. En éste participan motoneuronas del sistema periférico cuya actividad puede ser influenciada por inputs sensoriales directos o por interneuronas del sistema central que permiten ajustar el latido a las necesidades del animal. (3) Movimientos locomotores, que están bajo el control de una red del sistema central que recibe señales de receptores sensoriales periféricos (nociceptores, barorreceptores y receptores táctiles).

Los sistemas nerviosos de los artrópodos se asemejan a los de los anélidos. En las formas más primitivas consisten en una cadena de ganglios ventrales unidos por conexiones horizontales. En muchas especies, los ganglios de la cabeza y los del segmento abdominal terminal se forman por fusión de los ganglios de varios segmentos. Los artrópodos más evolucionados, como cangrejos y algunos insectos, presentan una única masa ganglionar torácica, además de la de la cabeza. Se trata de un sistema nervioso muy complejo, con numerosas neuronas y, por lo tanto, muchas conexiones sinápticas. Por ello, es capaz de desarrollar una gran variedad de comportamientos de gran complejidad.

Muchos movimientos de ajuste de la posición corporal y del movimiento de las extremidades están controlados por señales sensoriales que son sometidas a una integración considerable por parte del sistema central, aunque también hay circuitos de ámbito local.

En artrópodos hay comportamientos rítmicos motores y digestivos. Las actividades rítmicas correspondientes a la locomoción, la natación y el vuelo dependen de Generadores Centrales de Modelos formados por redes de neuronas del sistema nervioso central. En estos casos, la retroalimentación sensorial juega un papel importante. En las respuestas rítmicas de huida, como los rápidos movimientos abdominales de los cangrejos de río, participan dos neuronas gigantes motoras cuyos axones recorren toda la longitud del cuerpo y que establecen conexión sináptica mutua en el cerebro, además de otros tres pares de interneuronas con axones gigantes. El vuelo de las langostas es otra forma de comportamiento rítmico que está controlado por un Generador Central de Modelos. Se trata de un comportamiento controlado por el sistema nervioso central y dependiente de inputs sensoriales.

El sistema somatogástrico controla las actividades rítmicas implicadas en el procesamiento del alimento en el sistema digestivo. Estas actividades están reguladas por conjuntos de interneuronas y motoneuronas del ganglio somatogástrico. Su funcionamiento garantiza la correcta secuenciación de los movimientos implicados en la conducción y tratamiento mecánico del alimento.

Además de los rítmicos, los artrópodos tienen comportamientos que no lo son. Los movimientos de huida de las cucarachas constituyen el comportamiento no-rítmico mejor conocido en este filo. En él participan pares de neuronas con axones gigantes, cuyos cuerpos celulares radican en los últimos ganglios abdominales, pero cuyos axones terminan probablemente en los ganglios subesofágicos en la cabeza. Además de estos, la presencia de axones gigantes que participan en movimientos de huida está muy extendida en otros grupos de artrópodos.

Otro ejemplo de comportamiento no-rítmico es el de los movimientos de amartillamiento y salto en langostas y saltamontes. En éstos participan inputs sensoriales de diferentes tipos (visuales, auditivos y táctiles) a través del sistema nervioso central, a la vez que propioceptores y receptores cuticulares del sistema periférico. La red nerviosa implicada, en la que se producen fenómenos de inhibición cruzada, da lugar a la contracción alternativa de músculos flexores y extensores a cargo de sus correspondientes motoneuronas.

En la mayor parte de los comportamientos anteriores participan tan solo unos pocos ganglios. Sin embargo, en los artrópodos se producen comportamientos muy elaborados y se ha demostrado capacidad de aprendizaje. Todos aquellos aspectos del comportamiento que requieran una valoración del inicio, mantenimiento y duración o selección, precisan del concurso de la principal masa nerviosa del cerebro, que suele estar dividido en dos partes, el ganglio subesofágico y el superesofágico. Aunque se desconoce el funcionamiento preciso de estos órganos, se ha comprobado que el superesofágico inhibe la actividad del subesofágico, quien, a su vez, ejerce un efecto excitatorio en muchos comportamientos.

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo Evolución de los sistemas nerviosos: anélidos y artrópodos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Evolución de los sistemas nerviosos: cnidarios y gusanos no segmentados

- Evolución del tamaño animal

- Historia mínima de la complejidad animal

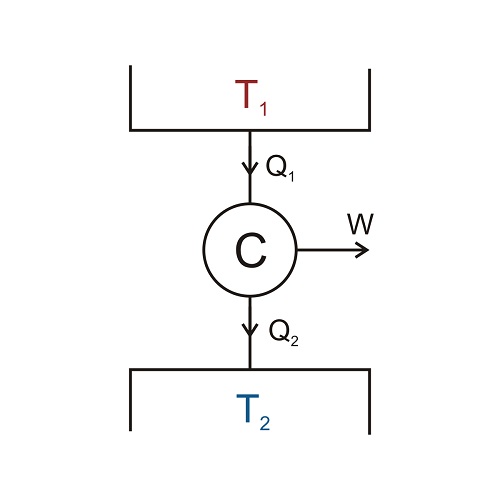

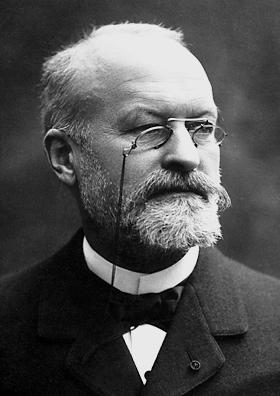

Carnot y los comienzos de la termodinámica (2)

La máquina ideal de Carnot, tan sencilla como es, explica algunos aspectos fundamentales del funcionamiento de máquinas y motores de todo tipo y permite formular un principio fundamental de la naturaleza.

Las chimeneas anchas de la derecha en realidad son torres de refrigeración. las chimeneas auténticas por las que salen los gases de la combustión del carbón de esta planta de generación eléctrica son las altas y delgadas.

Cualquier máquina que derive su energía mecánica del calor se debe enfriar para eliminar el “desperdicio” de calor a una temperatura más baja. Si hay alguna fricción u otra ineficiencia en la máquina, agregarán más calor residual y reducirá la eficiencia por debajo del límite teórico de la máquina ideal.

Sin embargo, a pesar de las ineficiencias de todas las máquinas reales, es importante saber que nada de la energía total se destruye. Lo que ocurre con la parte de la energía de entrada que llamamos residual es que no se puede emplear para hacer trabajo útil. Así, el calor residual no puede ser reciclado como energía de entrada para hacer funcionar la máquina para producir más trabajo útil y así aumentar la eficiencia del motor a base de reducir la cantidad de energía residual, porque el depósito de calor de entrada está a una temperatura más alta que el de salida, y el calor no fluye por sí mismo de frío a caliente.

La observación de Carnot, que parece tan obvia, esa de que el calor no fluye por sí solo de un cuerpo frío a uno caliente, y que la necesidad de acondicionadores de aire y refrigeradores ilustra tan bien, no es más, si se generaliza, que una forma de expresar un principio fundamental de la naturaleza: la segunda ley de la termodinámica. Esta ley es una de las más potentes que conocemos, dada su capacidad para explicar cosas: desde cómo y en qué sentido ocurren los fenómenos naturales a los límites fundamentales de la tecnología. Volveremos a ella repetidamente en esta serie.

Un ejemplo paradójico del resultado de Carnot

Si quemamos gasóil para calefacción en una caldera en el sótano de nuestro edificio, sabemos que parte del calor se pierde por la chimenea en forma de gases calientes y otra como calor perdido porque el propio quemador no puede estar aislado por completo. Con todo, los recientes avances en tecnología de calderas han dado como resultado calderas con una eficiencia nominal de hasta 0,86, o 86%.

Ahora bien, si preferimos radiadores eléctricos, nos encontramos con que es probable que la compañía de energía eléctrica todavía tenga que quemar petróleo, carbón o gas natural en una caldera, Y después conseguir que esa electricidad generada llegue a nuestra casa. Debido a que los metales se funden por encima de una cierta temperatura (por lo que la sustancia caliente no puede superar la temperatura de fusión de su contenedor) y debido a que el agua de refrigeración nunca puede bajar por debajo del punto de congelación (porque entonces sería sólida y no fluiría, lo que pone un límite inferior de temperatura a nuestra sustancia fría), el hallazgo de Carnot hace imposible que la eficiencia de la generación eléctrica supere el 60%. Dado que la caldera de la compañía de energía también pierde parte de su energía por la chimenea, y dado que existen pérdidas de electricidad en el camino desde la planta que la genera, sólo alrededor de un cuarto a un tercio de la energía que había originalmente en el combustible llega realmente a tu casa. Una eficiencia, en el mejor de los casos, del 33 %. Paradójicamente, la calefacción eléctrica es mucho menos sostenible que una caldera de gasóil si las plantas que generan energía emplean combustibles fósiles.

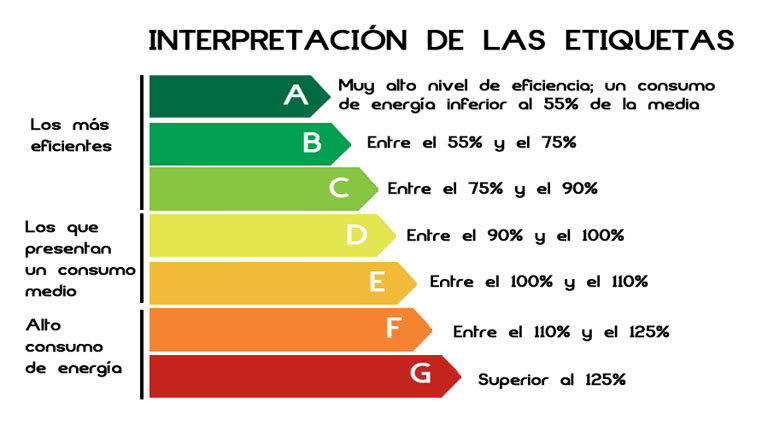

Debido a los límites encontrados por Carnot para las máquinas térmicas, a veces es importante no sólo dar la eficiencia real de una máquina térmica, sino también especificar lo cerca que está del máximo posible. Los aparatos de calefacción domésticos y muchos aparatos eléctricos de gran potencia, como frigoríficos y acondicionadores de aire, vienen ahora con una etiqueta que indica la eficiencia relativa del aparato y el potencial de ahorro anual en coste de electricidad.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Carnot y los comienzos de la termodinámica (2) se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Carnot y los comienzos de la termodinámica (1)

- Potencia y eficiencia de una máquina

- La máquina de vapor (1)

Dudas sobre las vacunas: problemas y soluciones

Ignacio López Goñi

Cada vez hay más padres que dudan de los beneficios de la vacunación. ¿Debería ser obligatoria? Los profesionales de la salud son la mejor herramienta contra los anti-vacunas.

Los programas de vacunación han contribuido a que el número de casos y de muertes por enfermedades infecciosas hayan disminuido de forma significativa en el último siglo. Las vacunas han salvado millones de vidas humas, son responsables de la erradicación de la viruela del planeta y de que la polio esté apunto de serlo. En general, las coberturas vacunales o tasas de vacunación infantil siguen creciendo a nivel mundial, lo que indica que la vacunación es una medida de salud pública ampliamente aceptada.

Sin embargo, un número cada vez más creciente de padres (*) perciben la vacunación como algo insano e innecesario. Como las vacunas se administran cuando el niño está sano, nuestro umbral del riesgo es muy bajo. Cualquier duda, aunque sea teórica, sobre la seguridad de las vacunas puede causar que los padres rechacen o retrasen la vacunación de sus hijos. Incluso algunos padres que vacunan a sus hijos suelen tener dudas y temores acerca de la vacunación. Los movimientos anti-vacunas han sido responsables de la disminución de las tasas de aceptación de las vacunas y del aumento de brotes de enfermedades infecciosas que se pueden prevenir con las vacunas. Entre los extremos de los movimientos anti-vacunas que rechazan totalmente la inmunización y los entusiastas pro-vacunas, cada vez hay más padres que dudan: padres que rechazan alguna de las vacunas pero que aceptan otras, que retrasan la vacunación de su hijo porque dudan del calendario vacunal recomendado, o que se sienten inseguros cuando vacunan a sus hijos.

En África entierran a los niños, en Europa enterramos a los ancianos

Por supuesto, la situación es diferente según el contexto y el país. En los países de altos ingresos donde los programas de vacunación están bien establecidos y en gran parte son gratuitos, las vacunas son víctimas de su propio éxito. Como gracias a las vacunas han disminuido radicalmente la frecuencia de enfermedades infecciosas, los padres no perciben el riesgo de esas enfermedades y no ven la necesidad de las vacunas: “¿para que voy a vacunar a mi hijo si ya no hay varicela?”. Se tiene más miedo a la vacuna que a la propia enfermedad. Sin embargo, en los países con ingresos medios o bajos, donde este tipo de enfermedades son todavía más frecuentes, la duda de la inmunización es menor. En países donde la mortalidad infantil es todavía muy alta debido a las enfermedades infecciosas, todavía da más miedo la enfermedad que la vacuna.

Anti-vacunas: desde Jenner hasta Twitter

Los movimientos anti-vacunas no son algo nuevo. Nada más empezar Edward Jenner, a principios de 1800, sus demostraciones de que la viruela de las vacas protegía contra la viruela humana, y a pesar de que más del 30% de los casos de viruela eran mortales, comenzaron las campañas contra la vacuna. Son famosos los dibujos satíricos publicados en 1802 en los que se ridiculizaba la vacunación de Jenner y se mostraban los bulos de sus opositores: que al vacunarte con la viruela de las vacas te salían por el cuerpo apéndices de vaca.

Caricatura publicada en 1802 en “The Punch” por James Gillray de una escena de la inoculación de la vacuna de Jenner en el Hospital de St. Pancras (Londres).

Durante el siglo XIX, en el Reino Unido primero, luego en el resto de Europa y en EE.UU. después, se crearon las primeras Ligas Anti-Vacunación y hubo varias campañas anti-vacunas que lucharon activamente contra las leyes que obligaban a la vacunación y en defensa de la libertad personal. Sin embargo, ya en pleno siglo XX, llegó la edad de oro de las vacunas en las décadas de los 50 y 60, durante las cuáles la aceptación de la inmunización fue máxima. En esos años se introdujeron las vacunas contra la poliomielitis, el sarampión, las paperas y la rubéola, con gran aceptación al comprobar cómo los casos de enfermedades y muertes se reducían de forma espectacular. En los años 70 se comenzó un gran esfuerzo internacional para expandir los programas de vacunación también a los países de bajos ingresos, con el objetivo de acabar con seis grandes asesinos: polio, difteria, tuberculosis, tosferina, sarampión y tétanos. Entonces menos del 5% de la población mundial infantil menor de un año estaba inmunizada contra estos patógenos. En los años 90 cerca del 75% de la población mundial infantil estaba vacunada contra la polio difteria, tétanos y tosferina. Sin embargo, ese periodo de aceptación entusiasta de las vacunas duraría poco tiempo.

A mediados de los 70 los movimientos anti-vacunas resurgieron con fuerza. La controversia comenzó en el Reino Unido con la vacuna contra la tosferina (pertussis en inglés, por estar causada por la bacteria Bordetella pertussis), al publicarse un trabajo que relacionada serios trastornos neurológicos en 36 niños después de haber sido vacunados con la tripe difteria-tétano-pertusis (vacuna DTP). Este trabajo tuvo una gran repercusión mediática e hizo que la cobertura vacunal en el Reino Unido bajara del 77 al 33%, con el consiguiente aumento de los casos de tosferina, algunos de ellos mortales. En EE.UU. la controversia comenzó en 1982 con la emisión de un emotivo documental periodístico “DTP: vaccination roulette” que acusaba al componente pertusis de la DTP de causar daños cerebrales severos y retraso mental. A raíz de tal escándalo se crearon grupos de presión anti-vacunas, se investigaron las empresas fabricantes de vacunas, aumentaron los precios y se redujeron las tasas de vacunación. A pesar de los estudios que se hicieron posteriormente que demostraban que no había relación alguna entre la vacuna DTP y los trastornos neurológicos, la preocupación sobre su seguridad fue un estimulo para el desarrollo de una nueva vacuna de pertusis acelular, menos reactiva y, por lo que se está viendo con el tiempo, con un menor poder protector contra la enfermedad. Quizá lo único bueno de todo aquello fue la creación del Vaccine Adverse Event Report System (VAERS), un programa nacional del CDC y la FDA para recoger, evaluar y publicar de forma transparente todo tipo de información sobre los efectos adversos que puedan ocurrir por la administración de las vacunas en EE.UU.

Unos 25 años después de la controversia sobre la vacuna DTP, el Reino Unido volvió a ser el origen de una de las mayores crisis sobre las vacunas, en esta ocasión relacionando la vacuna tripe vírica sarampión/rubeola/paperas (SRP) con el autismo. La revista The Lancet publicó en 1998 un artículo firmado por Andrew Wakefield y otros doce colegas en el que se sugería una posible asociación entre la vacuna y el autismo. Aunque en el artículo no se probaba una relación causal, las afirmaciones posteriores de Wakefield no dejaban lugar a duda de su opinión y pidió la retirada de la vacuna hasta que se hicieran más estudios. Años después se demostró que los datos de la publicación habían sido sesgados, y que Wakefiled recibió dinero para publicar estos datos contra las empresas farmacéuticas. En 2004, 10 de los 12 coautores del trabajo se retractaron de la publicación. En 2010 el Consejo General Médico inglés expulsó a Wakefield y le prohibió ejercer la medicina en el Reino Unido, y The Lancet tomó la decisión de retirar y retractarse de lo publicado en 1998. Pero habían pasado ya doce largos años. Se han evaluado y revisado más de 20.000 artículos relacionados con esta vacuna y más de 14 millones de casos de niños vacunados y no hay ningún indicio de que la vacuna SRP tenga alguna relación con el autismo infantil. A pesar de ello, la relación de las vacunas con el autismo sigue siendo una de las principales preocupaciones de muchos padres que dudan.

Como hemos comentado, en general las vacunas son mucho mejor recibidas en los países de bajos ingresos. Sin embargo, en los últimos años ha habido también algunas controversias que han hecho disminuir las coberturas vacunales y han supuesto un serio problema para las campañas mundiales de inmunización. En 1990 en Camerún se extendieron rumores de que el objetivo de las campañas de vacunación era la esterilización de las mujeres y en 2003 se boicoteó la vacuna de la polio en el norte de Nigeria también con rumores de que la vacuna era una estrategia para extender el VIH y reducir la fertilidad entre los musulmanes. A consecuencia de estos rumores, la polio resurgió en Nigeria y se extendió en 15 países africanos que ya habían sido declarados libres de la enfermedad.

Desde el año 2000, Internet ha supuesto un cambio de paradigma en la relación médico/paciente. Internet ha acelerado la velocidad de la información y ha roto barreras: la web proporciona información gratis, inmediata y disponible todo el tiempo y anónima. Internet es una oportunidad sin precedentes para los activistas anti-vacunas, para difundir su mensaje a una audiencia cada vez más amplia y reclutar nuevos miembros. Las personas que son contrarias a las vacunas, aunque sean minoría, generan una cantidad desproporcionada de contenidos anti-vacunas.

Cada mes son miles los contenidos que se vierten al ciberespacio sobre la vacunación, la inmensa mayoría subjetivos y de contenido emocional. Internet es una de las principales fuentes de información que emplean los padres para consultas sobre el tema de la vacunación. Desgraciadamente si se examinan los contenidos relacionados con la vacunación en la web o en las redes sociales sobresale la información inexacta e incorrecta. Esto hace que muchos padres pasen de dudar de las vacunas a ser resistentes a la vacunación o incluso claramente opuestos. Muy probablemente ver una web anti-vacunas aumenta los sentimientos negativos contra la inmunización, mientras que las webs pro-vacunas suelen tener un efecto mínimo.

En España no existen movimientos anti-vacunas como en EE.UU. pero el número de padres que dudan aumenta

En España no existen movimientos anti-vacunas bien organizados y beligerantes como los que hay en EE.UU. o en el Reino Unido, pero el número de padres que ponen en duda la efectividad y seguridad de las vacunas aumenta. Además, cada vez tienen más relevancia pública algunos claros anti-vacunas como Josep Pamiés o la monja Forcades, incluso sorprendentemente con la colaboración de grandes medios de comunicación y poderes públicos. También, en los últimos años se han publicado varios libros que claramente ponen en tela de juicio el valor de las vacunas: Vacunas, una reflexión crítica (Enric Costa), Los peligros de las vacunas (Xavier Uriarte), Vacunaciones sistemáticas en cuestión, ¿son realmente necesarias? (Manuel Marín Olmos), o Vacunas las justas (Miguel Jara).

La duda sobre las vacunas es ya un problema de salud pública

Los padres que mantiene una posición claramente anti-vacunas son una minoría, pero la proporción de los que dudan va en aumento. Esto es preocupante porque para el éxito de las campañas de vacunación se debe mantener una cobertura vacunal alta. Se debe conseguir que lo normal sea que un padre vacune a su hijo según el calendario que le corresponde. La vacunación es una medida individual pero que beneficia a la comunidad. A diferencia de otras intervenciones preventivas, si un padre rechaza las vacunas de su hijo no solo pone en riesgo la vida de su hijo sino también de los que le rodean, de los más débiles, otros niños, los enfermos y los ancianos. Luchar contra la oposición o la duda de las vacunas es un problema comunitario.

¿Qué impacto clínico tiene el fenómeno de los anti-vacunas? Quizá el de mayor actualidad sea el aumento de los casos de sarampión, una de las enfermedades infecciosas más contagiosas (ver El sarampión aumente en Europa, en microBIO). Las autoridades sanitarias han alertado que desde febrero de 2016 han aumentado los casos de sarampión en Europa, la mayoría en niños pequeños sin vacunar. La situación en este momento es que de los 53 países de toda la región europea solo han conseguido erradicar la enfermedad 15 países, y en 6 todavía sigue habiendo transmisión endémica. Desde enero de 2017 ya ha habido incluso algunos casos de muertes en Rumanía, Italia y Portugal. La ECDC alerta de que la probabilidad de que se extienda el sarampión a otros países es alta. Casos similares también han ocurrido en el continente americano, libre de sarampión desde el año 2002. En EE.UU. hubo tres grandes brotes en 2013 y lo mismo ocurrió en Canadá. De forma similar en los últimos años ha habido brotes de rubéola, paperas y pertusis en Polonia, Suecia, Holanda, Rumania, Bosnia EE.UU., etc. por la misma causa: personas que no habían sido vacunadas. En 2010, la OMS estimó el número de muertos por enfermedades infecciosas prevenibles por las vacunas (difteria, sarampión, tétanos, pertusis y polio) en unas 400.000. Estas muertes se podrían haber evitado con las vacunas. Es cierto, que más de la mitad ocurren en países donde los problemas de infraestructuras son responsables de la falta de vacunación, pero en otros casos es el rechazo a las vacunas la causa.

Entender las causas y el contexto del que duda

Los grupos anti-vacunas de hoy en día son en su mayoría gente de clase media (o media-alta) con estudios superiores que reclaman su derecho a una decisión informada acerca de las vacunas, prefieren soluciones “naturales”, no les gusta que les califiquen como anti-vacunas (el término “anti” es negativo) y prefieren términos neutros, como grupo pro vacunas seguras. Pero algunos de sus argumentos son los mismos que en 1800: las vacunas no son efectivas; causan enfermedades; son un negocio y se fabrican sólo para beneficio de las farmacéuticas; las vacunas contienen aditivos tóxicos peligrosos para la salud; los daños de las vacunas son ocultados por las autoridades (teorías conspiratorias); la vacunación obligatoria es contraria a la libertad y a los derechos civiles; la inmunidad natural es mucho mejor que la que inducen las vacunas; las vacunas son muchas y se dan demasiado pronto; los productos naturales y alternativos (vida “sana”, homeopatía, vitaminas) son mejores que las vacunas para prevenir las enfermedades; etc. En muchos casos se presentan datos incorrectos, hechos sacados de contexto, ambiguos o medias verdades. En muchas ocasiones apelan a las emociones y presentan historias muy duras del legitimo sufrimiento de padres que creen seriamente que sus hijos han padecidos enfermedades graves por culpa de las vacunas.

El contexto a veces no ayuda. En los últimos años ha aumentado el número de nuevas vacunas, lo que ha complicado los calendarios vacunales. El que no exista un mismo calendario vacunal en distintos países o, lo que es peor, en distintas comunidades autónomas de un mismo país genera percepciones negativas. La falta de transparencia de algunos gobiernos y empresas farmacéuticas y los errores en la forma de afrontar e informar sobre crisis sanitarias también provoca desconfianza y susceptibilidades: la crisis de las vacas locas, la pandemia de gripe aviar o el último brote de Ébola, por ejemplo. Hoy en día los pacientes quieren estar involucrados y participar en sus propias decisiones de salud.

¿Debería ser obligatoria la vacunación?

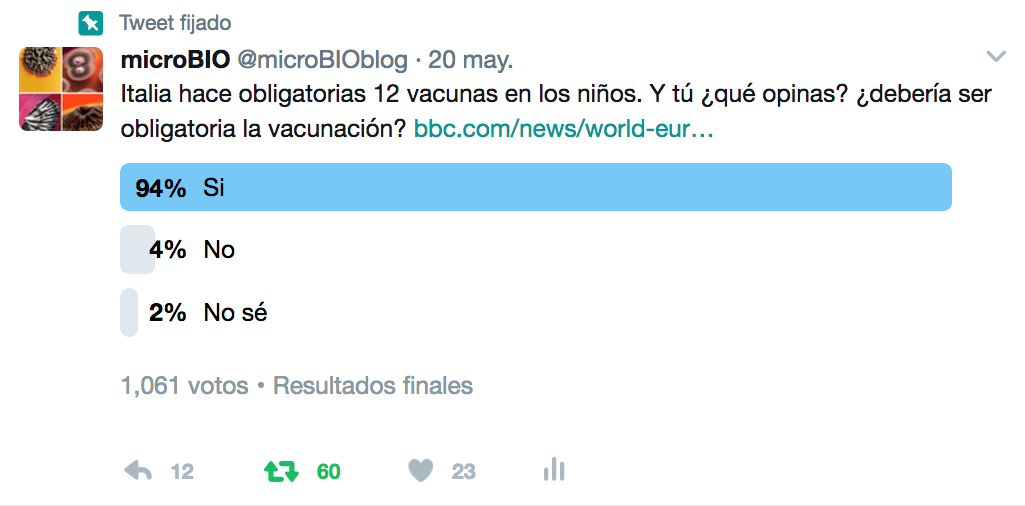

Esta es la pregunta que hace unos días lance desde mi cuenta de Twitter, y el 94% de las respuestas fue afirmativa. Es verdad que el resultado está sesgado y no es significativo: la mayoría de los seguidores de esa cuenta de Twitter son claramente pro-vacunas, pero algunos comentarios fueron muy sugerentes: “si la vacuna de la rabia es obligatoria para los perros, ¿por qué vacunar a los niños no lo es?”, “si llevar cinturón de seguridad en el coche es obligatorio, ¿por qué no las vacunas?”, “si fumar está prohibido en muchos lugares porque es malo para la salud, ¿por qué las vacunas no son obligatorias si son buenas para la salud?”, “si una persona no vacunada puede poner en riesgo la salud de mi hijo, ¿por qué no obligan a vacunarse en las guarderías?”

Resultado de la encuesta “¿Debería ser obligatoria la vacunación?” en Twitter.

Los recientes brotes de sarampión y de otras enfermedades evitables por las vacunas han hecho que algunos países cambien su legislación. En Italia ya es obligatoria la vacunación contra doce enfermedades infecciosas para poder matricular a tu hijo en el colegio. En Portugal no son obligatorias, pero sí gratuitas y están preparando una ley para exigir la vacunación. En Alemana, no son obligatorias, pero preparan también una ley para poder multar si no vacunas a tus hijos. En Francia son obligatorias las del tétanos, difteria y polio, y en Bélgica solo la de la polio. ¿Y en España? La vacunación es voluntaria, nuestro ordenamiento no incorpora explícitamente el deber de vacunación y nadie puede, en principio, ser obligado a vacunarse. Ahora bien, hay determinadas situaciones que permiten que los poderes públicos competentes impongan la vacunación forzosa, en caso de brotes o epidemias y de peligro para la salud pública. ¿Debería cambiarse la ley y que la vacunación fuera obligatoria?

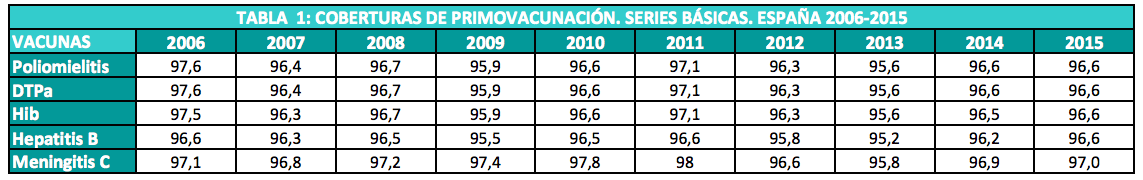

Para controlar e incluso llegar a erradicar una enfermedad infecciosa, la OMS recomienda que la cobertura vacunal para esa enfermedad sea de al menos el 95%. Según datos oficiales, las tasas de vacunación en nuestro país en los últimos años son elevadas, superiores al 95%.

Coberturas vacunales en España desde 2006 hasta el 2015. Para más información consultar la web del MSSSI.

En España, a pesar de la no obligatoriedad, la tasa de vacunación es incluso superior a la de países en los que la vacunación es obligatoria. Por ello, el debate planteado podría ser útil si hubiera un descenso de las tasas de vacunación que pusieran en compromiso la protección del efecto rebaño y afectara a la salud pública. Adelantar cambios normativos que impusieran de forma coercitiva la vacunación, podría generar un efecto contrario al pretendido. Obligar quizá, de momento, no sea la solución.

¿Qué podemos hacer?

Para responder a los movimientos anti-vacunas o convencer a los que dudan, algunas estrategias se han basado en campañas de educación (folletos “oficiales” o similar) con información sobre la efectividad y seguridad de las vacunas. Si embargo, aunque necesaria, no parece que ésta sea la forma más efectiva. Educar a la gente tiene poco efecto o impacto en cambiar la actitud anti-vacunas. La información y educación no suelen cambiar por si solas las percepciones. Todos tenemos la tendencia de recibir mejor la información que confirma lo que pensamos y solemos rechazar lo que contradice nuestras creencias. Para muchas personas lo que convence no son los hechos, sino la credibilidad o autoridad de quién lo dice. En este sentido, la pieza fundamental para conseguir la aceptación y confianza pública de las vacunas son los profesionales de la salud (de la medicina y la enfermería). La gente cree y confía más en su médico o enfermera de lo que nos imaginamos. Muchas gente dice que la primera razón para vacunar a su hijo es la recomendación del profesional de la salud en la consulta de pediatria. Promover una buena relación con el paciente es fundamental.

Se han publicado algunas recomendaciones para estos profesiones de la salud, pero que nos pueden ayudar a todos cuando nos enfrentamos a una persona que duda: ¿cómo convencer a unos padres de que no vacunar supone un riesgo mayor?

1. Recuerda por qué nos vacunamos. Hay que explicar cómo las vacunas nos protegen de las infecciones y nos ayudan mantener la salud; reforzar la idea de que la vacunación es una norma social, porque la gente hace lo que cree que todo el mundo debe hacer. Da por hecho que va a vacunar a su hijo, ni si quiera ponlo en duda. Felicítale por vacunarlo (y concreta la fecha para la siguiente cita).

2. No intentes asustar a la gente con mensajes catastrofistas, ya que te puede salir el tiro por la culata. Explica cómo se controla de forma rigurosa la seguridad de las vacunas, algo que no se suele contar a la gente. Las vacunas son uno de los agentes farmacéuticos mejor estudiados y más seguros del mercado. Es frecuente confundir correlación con causalidad: que dos cosas ocurran al mismo tiempo no quiere decir que una sea la causa de la otra. Que el autismo se manifieste los primeros años de vida al mismo tiempo que el calendario vacunal, no demuestra que las vacunas sean la causa del autismo. Pero el sufrimiento de unos padres con un niño autista, … es tremendo.

3. Ten empatía. Evita ser despectivo. Hazte cargo de sus preocupaciones. Si tiene dudas, escucha, deja que hable, deja que acabe de hablar, reconoce el derecho que tiene para dudar y hacerse esas preguntas, sé positivo, responde de forma simple, sencilla, que se te entienda (“Hay más formaldehido en una pieza de fruta que en todas las vacunas que recibe tu niño”). Dedícale tiempo, con respeto, paciencia y confianza. Recuerda aquello de “siempre positivo, nunca negativo”.

4. La verdad es la piedra angular de la aceptación de las vacunas. Explica claramente las posibles reacciones adversas que pueda haber, que no le coja por sorpresa las reacciones locales de la vacuna. Su hijo ha ido a vacunarse estando sano, sin fiebre y las reacciones locales pueden alarmar si no se han explicado antes. La fiebre, el malestar general, un pequeño sarpullido o enrojecimiento local no significan que la vacuna no funcione sino todo lo contrario. Es señal de que la vacuna está activando las defensas. Y explica las posibles reacciones adversas graves muy raras que puede haber (menos de un caso por millón de dosis administradas). Se honesto y claro. Ningún medicamento es 100% seguro y todos tienen efectos secundarios. Reconoce los riesgos, también hay riesgo en tomar un paracetamol, pero distingue claramente las reacciones locales de los casos graves y muy raros. Hay que dar la información a medida, según las dudas y las preocupaciones de los padres.

5. Cuenta tu historia, tu propia experiencia, como profesional de la salud o como padre que vacuna a sus hijos: aquel viejo amigo del colegio que tuvo polio, o por qué tus hijos no han tenido rubéola. Y cuéntalo como una historia de ciencia. Explica que no hay nada más natural que las vacunas que inducen una inmunidad natural, al estimular a tu propio sistema inmune a producir su propia protección. Los anticuerpos que te protegen los produce tu propio cuerpo. La gente que está en riesgo es la que no hace nada.

6. Utiliza las redes sociales. Involúcrate de forma proactiva con los medios de comunicación y en las redes sociales. Proporcionarles información, comentarios independientes, ayuda a los periodistas a entender los datos. Da información, respuestas, historias, videos. Internet puede ser una herramienta muy útil para luchar contra la duda. Los algoritmos que usa Google no ayudan. Google puede darte una información sesgada. Las palabras “clave” que te sugiere y los contendidos web que te ofrece puede estar condicionados por tus propias preferencias y consultas previas. Así, Google puede contribuir a crear, mantener o aumentar tus dudas o a creer que lo que opina una minoría es mucho más frecuente que lo que realmente es. Por ejemplo, los contendidos negativos tienden a proliferar más en internet. ¿Por qué una madre que ha vacunado a su hijo y todo ha ido fenomenal y están los dos sanos y felices va a escribir su experiencia en un blog o va a dejar un comentario en Internet? Por el contario, si ha habido el menor problema, esa madre compartirá sus dudas en fórums o redes sociales y su testimonio se extenderá cómo la pólvora, generando una percepción errónea del problema. Como ya hemos dicho, los contenidos relacionados con la vacunación en la web y redes sociales son principalmente inexactos e incorrectos. Por eso, uno de los “campos de batalla” se libra en internet. Difundir mensajes en blogs, redes sociales, YouTube, … está muy bien, pero es complicado. El reto no solo es que los padres tengan acceso a la información, sino que esta se entienda y sea inteligible para cualquiera. Usa un lenguaje coloquial, muestra empatía y escucha al público.

Conclusión: En España no hay grandes movimientos anti-vacunas pero sí un aumento de padres que dudan de la seguridad y eficacia de las vacunas. De momento, las coberturas vacunales son altas y no se compromete el efecto rebaño. Por ello, imponer de forma coercitiva la vacunación, podría tener un efecto contrario al pretendido. No obstante, es necesaria una vigilancia estrecha del fenómeno anti-vacunas y su efecto en la salud pública. Los profesionales de la salud son la principal fuente de información para los padres que dudan y la forma más efectiva de convencerles de lo peligroso que es no vacunar a sus hijos.

Referencias y más información:

Las vacunas funcionan. Ignacio López-Goñi y Oihana Iturbide. 2015. Phylicom ediciones, Valencia. Colección Pequeñas Guías de Salud. ISBN: 978-84-943440-0-8

Vaccine hesitancy, vaccine refusal and the anti-vaccine movement: influence, impact and implications. Dubé, E., y col. (2015). Expert Rev Vaccines. 14(1):99-117. doi: 10.1586/14760584.2015.964212.

Identifying and addressing vaccine hesitancy. Kestenbaum, L.A., y col. (2015). Pediatr Ann. 44(4):e71-5. doi: 10.3928/00904481-20150410-07.

Promoting vaccine confidence. Smith, M.J. (2015). Infect Dis Clin North Am. 29(4):759-69. doi: 10.1016/j.idc.2015.07.004.

Vaccine hesitancy: A vade mecum v1.0. Thomson, A., y col. (2016). Vaccine. 34(17):1989-92. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.12.049.

The impact of the web and social networks on vaccination. New challenges and opportunities offered to fight against vaccine hesitancy. Stahl, J.P., y col. (2016). Med Mal Infect. 46(3):117-22. doi: 10.1016/j.medmal.2016.02.002.

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)

El sarampión aumenta en Europa

Coberturas de vacunación en España (MSSSI)

Nota:

(*) Cuando me refiero a “padres” e “hijos” empleo los términos en plural que según el Diccionario de Lengua Española de la Real Academia significan “padre y madre de una persona” y “descendientes”, respectivamente.

Sobre el autor: Ignacio López Goñi es catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra y autor del blog microBio.

El artículo Dudas sobre las vacunas: problemas y soluciones se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Las ideas erróneas sobre educación entre el profesorado: prevalencia, causas y soluciones

- Vacunas: El arte de salvar vidas

- Sobre la predisposición genética a padecer enfermedades

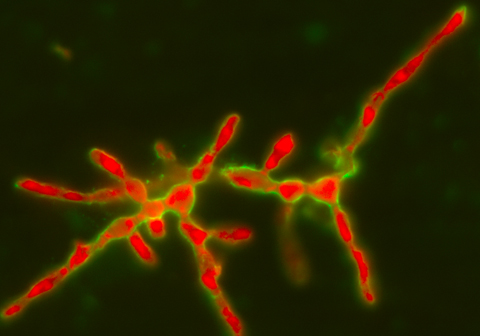

Un nuevo mecanismo de resistencia antifúngico

El grupo de investigación de la UPV/EHU Fungal and Bacterial Biomics ha demostrado la existencia de un nuevo mecanismo de resistencia que se desconocía hasta el momento en el hongo Lomentospora prolificans (L. prolificans). Este microorganismo es multirresistente a los antifúngicos (antibióticos desarrollados frente a hongos) utilizados actualmente y provoca una mortalidad de entre el 80 y el 100% en pacientes con el sistema inmunológico debilitado. Gracias al estudio se podrán diseñar fármacos más efectivos para luchar contra este hongo.

El microorganismo L. prolificans (antes conocido como Scedosporium prolificans) es un hongo filamentoso que pertenece a un grupo conocido vulgarmente como mohos, algunos de los cuales podemos observar creciendo en la comida en mal estado (fruta, pan, etc.) y que se diferencian de las levaduras unicelulares, tales como Candida albicans o Saccharomyces cerevisiae, que son relevantes en práctica clínica o en la industria alimenticia, respectivamente. El hongo L. prolificans es también común y bastante habitual en suelos de ciudades o en zonas industriales. A pesar de estar en contacto con él, no suele producir dolencias en individuos sanos, gracias al sistema inmunológico.

Sin embargo, explica Andoni Ramirez, uno de los autores del artículo, produce “infecciones muy graves” en pacientes con alguna enfermedad subyacente, como la “fibrosis quística”, o con el “sistema inmunológico debilitado”, como es el caso de pacientes que están siendo tratados con quimioterapia debido a padecer algún tipo de cáncer, pacientes en los que se ha llevado a cabo algún trasplante de órgano, o que sufren el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) por VIH.

Este hongo, revela la investigación, muestra una gran resistencia a los antifúngicos más habituales como el voriconazol, que es uno de los “fármacos de elección para el tratamiento” de las infecciones causadas por hongos filamentosos. “Este trabajo es muy relevante porque demuestra la existencia de un nuevo mecanismo de resistencia que se desconocía hasta el momento en hongos. Así, observamos una gran modificación de la pared celular en respuesta al antifúngico voriconazol, que es el que se utiliza preferentemente frente a este hongo y frente a otras especies fúngicas. Estas modificaciones se producen tanto en el tamaño como en la composición de su pared celular”, explica.

Este trabajo supone la primera descripción de estas respuestas como mecanismo de defensa frente a un antifúngico, abriendo un nuevo campo de posibilidades de cara al diseño de nuevas moléculas que permitirán un mejor tratamiento de ésta y otras infecciones fúngicas. “A diferencia de lo que ocurre con los agentes antibacterianos, la variedad de los compuestos antifúngicos es muy escasa, y funcionan con pocos mecanismos de acción diferentes. Así, en caso de aparición de cepas o especies resistentes, las opciones que tienen en los hospitales pueden ser a veces muy limitadas. Por tanto, el hallazgo de nuevos mecanismos de resistencia podría, en primer lugar, aumentar el número de dianas frente a las que dirigir fármacos; y en segundo lugar, explicar la resistencia tanto intrínseca como adquirida en otras especies de hongos patógenos”, advierte.

Por el momento, la investigación que está llevando a cabo el grupo de la UPV/EHU Fungal and Bacterial Biomics es básica, es decir, están generando el conocimiento necesario para que en un futuro se puedan diseñar nuevas terapias. “En este sentido, el siguiente objetivo es el de identificar los enzimas necesarios para los cambios que produce el hongo L. prolificans en su pared en respuesta al antifúngico, para así estudiarlos y generar nuevas estrategias terapéuticas”.

Aunque, hay que tener en cuenta que como en cualquier área de la biomedicina, el camino desde el laboratorio hasta el paciente es largo (de varios años) y difícil debido a la cantidad de pruebas que deben hacerse. “Además, al igual que sucede con las denominadas enfermedades raras, las infecciones causadas por este tipo de hongos tienen una baja incidencia en la población y, por tanto, a pesar de la elevada mortalidad que presentan, resulta difícil que haya agentes interesados en invertir en su investigación. Por ello, el avance siempre resulta más dificultoso y lento”, señala Ramírez.

Referencia:

Aize Pellon, Andoni Ramirez-Garcia, Idoia Buldain, Aitziber Antoran, Aitor Rementeria, Fernando L. Hernando.. Molecular and cellular responses of the pathogenic fungus Lomentospora prolificans to the antifungal drug voriconazole. PLOS ONE 12(3): e0174885. DOI: 10.1371/journal.pone.0174885.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo Un nuevo mecanismo de resistencia antifúngico se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Una nueva vía para la lucha contra la resistencia a los antibióticos

- La catálisis geométrica como mecanismo de fisión celular

- El mecanismo que bloquea receptores de membrana celular

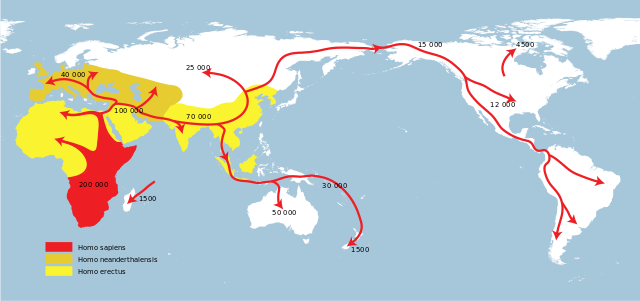

Migraciones

Los seres humanos modernos aparecieron en el este de África hace unos 200.000 años. Hace 75.000 alcanzaron el Oeste del continente. Aunque hubo otros movimientos anteriores hacia Oriente Próximo, hasta hace unos 60.000 no salieron del continente africano para, poco a poco, extenderse hacia otras zonas del planeta. Hace 46.000 años llegaron a Australia y 2.000 después, a Europa. Hace 16.000 años llegaron al continente americano. Hace 11.000 los asentados en el continente europeo avanzaron hacia el Norte el retirarse los hielos de la última glaciación. Y 3.000 después llegaron a nuestro continente los primeros pueblos de agricultores y ganaderos. Hace 1.500 años los seres humanos empezaron a poblar la Polinesia. La mayor parte de esas expansiones eran, seguramente, de carácter “démico”; esto es, fueron ocupaciones graduales de territorios vecinos que iban siendo colonizados poco a poco.

Hace 6.000 años, en Sumeria, las ciudades se convirtieron en los primeros focos de atracción de emigrantes procedentes de localidades de menor tamaño o asentamientos rurales. Y ese proceso impulsó innovaciones culturales, incluidas las tecnológicas. Hace 4.500 años los pastores yamnaya invadieron Europa procedentes de las estepas de Eurasia, y los hunos hicieron lo propio hace unos 1.650, provocando el desplazamiento de pueblos germánicos hacia el interior del Imperio Romano.

Hace unos 1.570 años, anglos y sajones procedentes del norte de Europa colonizaron Gran Bretaña. Los vikingos, 350 años después, siguieron el mismo camino, y en el 980 de nuestra era, viajaron a Islandia, Groenlandia y Terranova. Antes, los árabes ya se habían expandido por Asia Occidental y Norte de África a partir del 632. Y hace ocho siglos los mongoles ocuparon gran parte de Asia.

En 1492 Colón llegó a las Américas, propiciando a partir de esa fecha grandes movimientos migratorios hacia ese continente. En 1520, barcos europeos empezaron a llevar a América esclavos capturados en el África Occidental. En 1820, cuando todavía no se habían producido las migraciones masivas que vendrían más adelante, ya vivían en América 2,6 millones de personas de origen europeo. En 1847, millón y medio de irlandeses huyeron de la hambruna en dirección a Gran Bretaña y Norteamérica. En 1913 la emigración europea hacia las Américas alcanzó su máximo histórico: ese año se desplazaron algo más de dos millones de personas. La revolución bolchevique de 1917 provocó el desplazamiento de más de un millón de seres humanos hacia Europa Occidental. Y en 1945 la Segunda Guerra Mundial desplazó a 30 millones de personas. En 1947 se movieron entre India y Paquistán 18 millones, como consecuencia de la partición india de acuerdo con criterios étnico-religiosos.

Hasta aquí hemos relatado los grandes movimientos de población que se han producido en la historia de la humanidad y de los que tenemos información precisa o, al menos, constancia. Pero, como es sabido, los desplazamientos siguen produciéndose a gran escala. En la actualidad, alrededor de 245 millones de personas viven en países distintos de los que nacieron y, de esos, más de 65 millones han tenido que abandonar su país huyendo de conflictos, violencia o vulneraciones de derechos humanos. Parte de los emigrantes -menos del 10%- son refugiados. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informa de la existencia de 16,1 millones de personas bajo su jurisdicción, a los que hay que añadir otros 5,2 millones que están al amparo de la Agencia de Naciones Unidas para los Palestinos. En total son más de 21 millones.

Las personas no han dejado de moverse en el Mundo y siempre lo ha hecho por las mismas razones: huyen de la violencia y la persecución o, sencillamente, buscan una vida mejor.

Nota: Las fechas consignadas en el primer párrafo de esta anotación tienen carácter tentativo, por lo que no han de tomarse como definitivas. Cada cierto tiempo se hacen propuestas diferentes para las expansiones. El origen de la especie también está sometido a revisión; esta misma semana Nature ha publicado el hallazgo de fósiles que podrían modificar tanto el origen geográfico como temporal de nuestra especie. La paleoantropología no deja de dar sorpresas.

—————————-

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

————————

Una versión anterior de este artículo fue publicada en el diario Deia el 26 de marzo de 2017.

El artículo Migraciones se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Arte & Ciencia: Conservación de obras con componentes tecnológicos

El arte y la ciencia son dos formas de conocimiento aparentemente alejadas, en gran medida consecuencia de la especialización profesional y la educación compartimentada. Del estudio de esta impostada separación surgió el estereotipo de las dos culturas, las ciencias y las humanidades, para referirnos a esa brecha de conocimiento. La realidad es que la ciencia y el arte sí están conectadas y que ninguna forma de conocimiento es impermeable a otra. Por poner algunos ejemplos: ¿Cómo podría crearse una obra plástica sin las técnicas propiciadas por la ciencia? ¿Cómo podríamos interpretar la elección de materiales?

Estas y otras cuestiones relacionadas furon tratadas por destacados profesionales -artistas, ilustradores, filósofos y científicos- que han puesto el foco en ese difuso trazo que une la ciencia y el arte. El ciclo Ciencia & Arte se desarrolló, bajo la dirección de Deborah García Bello, a lo largo de cuatro jornadas que se celebraron los jueves días 6 y 27 de abril y 11 y 25 de mayo de 2017 en el auditorio del Museo Guggeheim Bilbao.

Esta actividad de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU se enmarca en el programa TopARTE que conmemora el XX Aniversario del Museo Guggenheim Bilbao.

Primera jornada. 2ª conferencia.

Aitziber Velasco, técnica de Conservación del Museo Guggenheim Bilbao: Conservación de obras con componentes tecnológicos

Las ciencias experimentales juegan un papel esencial en el análisis, tratamiento y conservación de las obras de arte. Estos procesos nos ofrecen, además, información valiosa sobre el contenido de la obra y las circunstancias en las que fue creada. Ciencia y arte tienen una relación mucho más íntima de lo que imaginamos, ya que el conocimiento científico es una herramienta imprescindible para artistas, restauradores y analistas. Les permite conocer las cualidades de los materiales para optar por unos u otros, prever cómo se degradarán los pigmentos o determinar la mejor manera para conservar una escultura.

Conservación de obras con componentes tecnológicosEdición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Arte & Ciencia: Conservación de obras con componentes tecnológicos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Arte & Ciencia: La importancia de la ciencia para la conservación del arte

- Ciencia, naturaleza y arte: la química y sus metáforas, por Fernando Cossío

- Curso de verano “La ciencia de nuestras vidas”: Arte, literatura y ciencia, por Gustavo A. Schwartz

La carrera hacia la supremacía cuántica

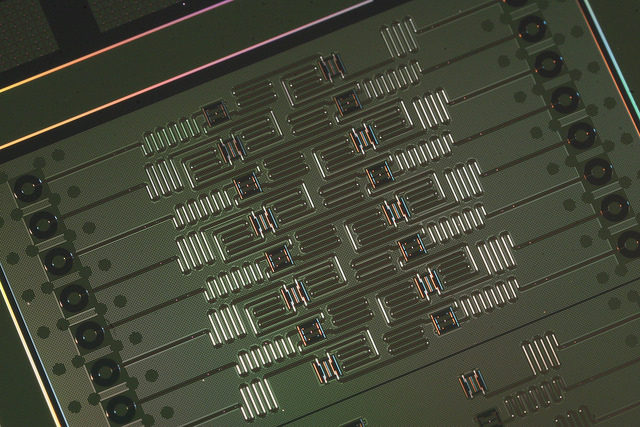

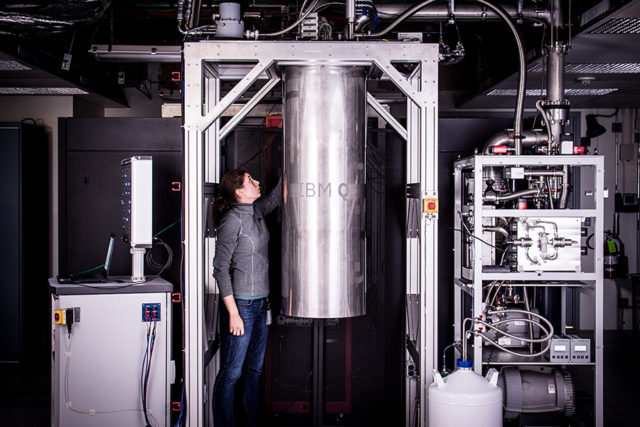

Ordenador IBM Q de 17 cúbits superconductores. Fuente: IBM.

Dos grandes empresas, IBM y Google, compiten entre sí por alcanzar la supremacía cuántica: fabricar un ordenador cuántico capaz de resolver un problema que ningún ordenador clásico del mundo haya sido capaz de resolver hasta ese día. Parece difícil, ya que los superordenadores más poderosos del mundo, que lideran el TOP500, son muy poderosos. Sin embargo, se estima que un ordenador cuántico de propósito general totalmente funcional sería capaz de tal hazaña con tan solo 50 cúbits. Como puedes imaginar, lograr la supremacía cuántica será el final de una carrera y el inicio de otra, la carrera hacia los ordenadores cuánticos comerciales. Permíteme glosar la situación actual de esta carrera entre gigantes.

El término «supremacía cuántica» fue acuñado por el físico John Preskill, que ocupa la cátedra Richard P. Feynman de Física Teórica en el Instituto Técnico de California (Caltech). Lo acuñó en octubre del año 2011 para su charla en la 25º Conferencia Solvay de Física [1]. Un término muy popular hoy en día, aunque resulta políticamente incorrecto para cierta gente [2]. El problema lingüístico es sencillo, en inglés recuerda demasiado al término «supremacía blanca», que se usó durante el apartheid de Sudáfrica entre 1948 y 1991. Para un hispanoparlante, quizás, la asociación con la segregación racial no sea tan obvia. Aun así, el propio Preskill tuvo sus propias dudas al respecto como nos contó en su blog Quantum Frontiers [3]; allí retó a sus lectores a proponer una alternativa; nadie propuso ninguna mejor.

Llamamos «cúbit» (qubit en inglés) a un «dígito binario cuántico» (quantum binary digit), o sea, a un «bit cuántico» (quantum bit). Este término matemático fue acuñado en el año 1993 por el físico Ben Schumacher, del Kenyon College, Ohio (EE.UU.), tras una conversación con uno de los padres de la teoría cuántica de la información, el físico teórico Bill K. Wootters, del Williams College, Massachusetts (EE.UU.) [4]. El concepto matemático de cúbit se puede implementar físicamente mediante cualquier sistema cuántico que presente dos niveles, o estados energéticos, que puedan estar en superposición cuántica. A veces conviene diferenciar entre «cúbit matemático» y «cúbit físico», pero en la práctica el contexto suele aclarar en qué sentido se está usando.

El primer artículo en el que se escribió el término «cúbit» se envió en 1993 a una revista de física, Physical Review A, aunque apareció en abril de 1995 [4]. Un segundo artículo del propio Schumacher, junto al matemático Richard Jozsa, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), que fue enviado más tarde en 1993 a una revista de óptica, acabó apareciendo publicado un poco antes, en 1994 [6]. En poco tiempo el término se hizo muy popular.

Los ordenadores cuánticos se caracterizan por su número total de cúbits, lo que en un ordenador clásico sería equivalente, más o menos, al número total de transistores de su microprocesador. En los ordenadores clásicos el número de bits se usar para otra cosa, el tamaño del bus de datos, es decir, el número de bits que puede recibir o enviar de forma simultánea desde la placa base al microprocesador. Hoy en día lo habitual es que un ordenador use un microprocesador de Intel de 64-bits (un Core i3, Core i5, o Core i7), que tiene unos cientos de millones de transistores. Sin embargo, el primer microprocesador de Intel era de 4-bits, el famoso Intel 4004, que tenía 2300 transistores; luego aparecieron los procesadores de 8-bits, como el 8080, con 4500 transistores; más tarde los de 16-bits, como el famoso 8086, con 29000 transistores; y así sucesivamente.