El estómago (u órgano equivalente)

El estómago u órgano equivalente es donde se inicia realmente la digestión del alimento, ya que la digestión bucal es de mínima importancia cuantitativa y suele completarse, de hecho, en el estómago.

El estómago de bivalvos

El estómago de los bivalvos tiene interés porque tene características muy diferentes a los del resto de animales.

Como en muchas otras especies, el estómago sigue al esófago que trae el alimento desde la boca. Además, en el sistema digestivo de bivalvos hay una glándula cuyos divertículos se abren a la luz estomacal. Estos divertículos contienen células que realizan digestión intracelular, pero los materiales que son incoprorados por ellas han sufrido un tramiento previo en el estómago.

El tratamiento en cuestión corre a cargo del llamado estilo cristalino, una barra sólida o semisólida de apariencia cristalina formada por una matriz glucoprotéica que contiene enzimas digestivas. El estilo, que se proyecta desde el llamado “saco del estilo”, gira de forma permanente impulsado por baterías de cilios presentes en el saco. La rotación ejerce una acción doble sobre el cordón de alimento: por un lado muele las partículas alimenticias (microalgas y detritos microscópicos) al aplastarlas contra la pared del estómago, y por el otro, las enzimas del estilo realizan la digestión enzimática.

Los productos de ese primer tratamiento mecánico y enzimático pasan a los divertículos de la glándula donde son absorbidos e, intracelularmente, sometidos a ulterior digestión en el interior de lisosomas digestivos. El material no digerido, así como los restos de la digestión intracelular son evacuados al intestino para su posterior expulsión de forma compactada.

Los bivalvos carnívoros tienen un estilo mucho más pequeño que el de los suspensívoros y cuentan con una molleja quitinosa, que ayuda a triturar el alimento antes de su digestión

El mesenterón de insectos

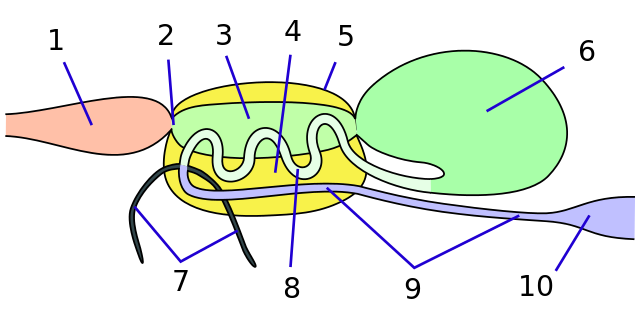

Cámara de filtración de Cercopidae 1: estomodeo; 2: válvula cardíaca; 3: parte anterior del mesenterón; 4: Cámara de filtración; 5: membrana peritoneal; 6: parte media del mesenterón; 7: tubos de Malpighi; 8: parte posterior del mesenterón; 9: proctodeo; 10: recto.

Cámara de filtración de Cercopidae 1: estomodeo; 2: válvula cardíaca; 3: parte anterior del mesenterón; 4: Cámara de filtración; 5: membrana peritoneal; 6: parte media del mesenterón; 7: tubos de Malpighi; 8: parte posterior del mesenterón; 9: proctodeo; 10: recto.En insectos al sistema digestivo medio también se le denomina mesenterón y es el órgano en el que se inicia la digestión del alimento. A diferencia del estómago de vertebrados, el mesenterón es solo ligeramente ácido. Uno de los rasgos más característicos del de muchas especies de insectos es la presencia de la membrana peritrófica, que separa el alimento del epitelio. Se trata de una red porosa (permeable) de filamentos de quitina embebida en una matriz de proteínas y mucopolisacáridos. Aunque sus funciones no están bien establecidas, se le atribuyen las siguientes:

- Protección. Quizás proteja el epitelio de la acción abrasiva del alimento.

- Motilidad. Quizás contribuya a empujar el alimento a lo largo de esta parte del sistema digestivo.

- Defensa. Puede evitar que patógenos presentes en el alimento alcancen el epitelio y, por lo tanto, los tejidos del huésped. El tamaño de poro es inferior al de las bacterias, pero estas cuentan a menudo con enzimas y toxinas que pueden superar esa barrera.

- Digestión. La membrana peritrófica genera dos espacios en el interior del mesenterón, el ectoperitrófico (entre la membrana y el epitelio) y el endoperitrófico (en el interior de la membrana) y de esa forma se puede llevar a cabo una digestión especializada. La tripsina (proteasa) y la amilasa se localizan en el espacio endoperitrófico, donde inician la digestión del alimento. En el ectoperitrófico se localizan la aminopeptidasa y la trehalasa, donde completan la digestión.

En insectos hemípteros, como los áfidos, que se alimentan de grandes cantidades de jugos vegetales, el digestivo medio presenta una “cámara de filtración”, que es una modificación del canal cuya función es extraer el exceso de agua que hay en el alimento.

El estómago de vertebrados

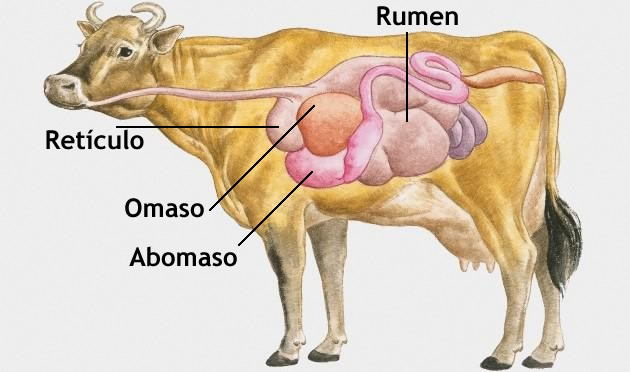

Algunas especies de vertebrados, como lampreas, peces bruja, ciertos osteictios y algunas larvas de anfibios anuros carecen de estómago. En los mamíferos monogástricos el estómago es una cámara muscular en forma de saco que se encuentre entre el esófago y el intestino delgado. Hay variantes de este modelo general que se diferencian por la composición del epitelio que tapiza el interior del estómago. Algunas especies tienen un estómago multicameral, como el de las ratas, por ejemplo. Y el estómago digástrico de los rumiantes de caracteriza porque sus compartimentos desempeñan funciones distintas.

El estómago desempeña tres tareas principales:

- Almacenamiento. Mantiene el alimento ingerido en su interior hasta que puede ser evacuado al intestino delgado a un ritmo tal que su digestión y absorción se puedan producir de manera óptima.

- Digestión. La secreción de ácido clorhídrico y determinadas enzimas dan comienzo al proceso digestivo.

- Formación del quimo. La comida es pulverizada y mezclada con los jugos gástricos mediante movimientos de la pared muscular, dando lugar a un fluido líquido y espeso conocido como quimo. Hasta que tal mezcla no se produce, el contenido estomacal no pasa al duodeno.

En anotaciones próximas iremos viendo con funcionan los estómagos, principalmente los de mamíferos porque son los que mejor conocemos.

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo El estómago (u órgano equivalente) se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Faringe, esófago y buche

- Modalidades de alimentación

- H. pylori crea túneles en la mucosa del estómago

Historias de la Malaria: La vacuna

Las investigaciones para encontrar una vacuna contra la malaria comenzaron a principios del siglo XX sin mucho éxito. Una vacuna es la última, más eficaz y mejor solución en la lucha contra una enfermedad. Es un solo producto que, mejor en una que en varias dosis, protege por largo tiempo, quizá durante el resto de la vida del vacunado. La vacuna ideal debe ser sencilla en su aplicación, sin necesidades prácticas excepcionales, y que se pueda aplicar a muchas personas en pocos días. Por otra parte, desarrollar una vacuna lleva muchos años: la vacuna contra la malaria RTS,S tuvo sus primeros ensayos en 1985 y fue aprobada, con la marca Mosquirix, en 2015.

Entre 1910 y 1950 se hicieron muchos ensayos en nuestra especie, primates y aves, pero no funcionaron. Fue en 1967 cuando Ruth Nussenzweig y su grupo, de la Universidad de Nueva York, publicaron sus estudios sobre la inmunidad en ratones después de inyecciones de mosquitos irradiados con rayos X. Sin embargo, todavía en la actualidad solo existe una vacuna con licencia aunque, ya lo veremos, hay ensayos clínicos de varias incluso sobre grandes poblaciones.

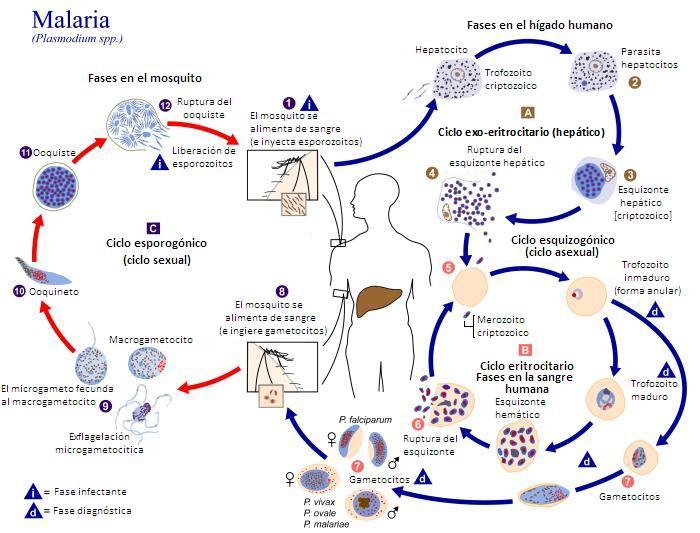

La dificultad está en desarrollar una vacuna contra un organismo, el protozoo plasmodio, cuyas células eucariotas, con núcleo, son iguales que las nuestras. Por tanto, cualquier ataque contra estas células puede dañar también al enfermo. Y, además, el plasmodio tiene un ciclo de vida complicado, con varias fases y varios huéspedes, y en todos ellos cambia lo suficiente como para necesitar una vacuna concreta para cada una de esas fases.

Los expertos, con modestia y después de intensos debates, se han marcado dos objetivos no excluyentes entre sí: conseguir una vacuna con una eficacia del 75% y que se mantenga activa durante dos años; y, también, que tenga una respuesta rápida a la malaria, con una eficacia mayor del 50% y que se mantenga más de un año.

Para 2013 ya existían, por lo menos, 58 vacunas en diferentes fases de desarrollo y, de ellas, 17 estaban en ensayos clínicos. En la revisión de Simon Draper y sus colegas, el número de vacunas en ensayo clínico ha subido hasta 24 en 2018.

Las vacunas se busca que actúen, como decía, contra diferentes fases del ciclo vital. En primer lugar, debe actuar sobre los esporozoitos, la fase que entra en la sangre con la picadura del mosquito. Los esporozoitos entran en las células del hígado o hepatocitos y se reproducen. Después, en la fase merozoito, invaden los glóbulos rojos o hemocitos en la sangre y se siguen dividiendo. Cuando se reproducen tanto que destruyen los glóbulos rojos y se liberan en la sangre provocan los accesos de fiebre típicos de la malaria. Por lo tanto, se buscan vacunas contra los esporozoitos, cuando entran en la sangre por la picadura, y contra los hepatocitos infectados para que no liberen más merozoitos, en la sangre que puedan invadir los glóbulos rojos. Cuando el parásito está en los glóbulos rojos, la vacuna no bloquea la infección pero consigue atenuar su número y bajar la severidad de la enfermedad.

En esta fase el parásito libera gametos, masculinos y femeninos, pues está en la fase sexual del ciclo. Otro objetivo es evitar que libere estos gametos que son los que, en nuevas picaduras, vuelven a los mosquitos y extenderán la enfermedad en la población.

En resumen, se buscan vacunas contra los esporozoitos, los merozoitos en el hígado y los gametocitos. Y, más en detalle, para los esporozoitos está en bloquear la entrada o el crecimiento en las células del hígado. En los merozoitos se intenta bajar la severidad de la enfermedad, disminuir la división en las células del hígado y evitar la salida a la sangre y la entrada en los glóbulos rojos. Y, en los gametocitos, se buscan anticuerpos que alteren el desarrollo en el tubo digestivo del mosquito donde se alojan.

Otro objetivo, muy actual, es conseguir inactivar al parásito en el propio mosquito. Los gametos llegan al tubo digestivo del insecto, se une y dan lugar a los esporozoitos que se almacenan en las glándulas salivares e irán a otro enfermo con la picadura. Así comienza de nuevo el ciclo del plasmodio. Ahora se busca una vacuna que impida la formación de esporozoitos o los atenúe en el mosquito. Conseguirá evitar que la enfermedad se propague por las picaduras de los insectos.

Ruth Nussenzweig

Ruth NussenzweigEn 1967, Ruth Nussenzweig publicó que habían logrado una inmunización parcial en roedores con la inyección de plasmodios debilitados obtenidos de mosquitos irradiados con rayos X. El método es laborioso pues, para conseguir los esporozoitos tenía que irradiar los mosquitos y después, hacer la disección y extraer las glándulas salivares donde se acumulan los plasmodios. Fue la primera investigación que trató mosquitos para conseguir esporozoitos debilitados.

Entre los intentos anteriores al estudio de Nussenzweig destaca el publicado en 1942, en plena Guerra Mundial y llegado desde la India, cuando la malaria era el principal problema médico de las tropas aliadas en Asia. Paul Russell y Badri Nath Mohan, del Instituto Pasteur del Sur de la India en Coonoor, utilizaron esporozoitos atenuados para una vacuna que impedía la llegada del parásito a los glóbulos rojos. La ensayaron en aves, como malaria aviar, y en gallinas. Consiguieron una disminución de la mortalidad del 21%. Preparaban los esporozoitos atenuados exponiendo a rayos ultravioleta las glándulas salivares de mosquitos infectados. Allí se encuentran los esporozoitos que se transmiten con la picadura. Disolvían las glándulas irradiadas en suero y lo inyectaban a las gallinas. Para los historiadores de la lucha contra la malaria es la primera publicación con un método con el que se sigue trabajando en la actualidad.

El hallazgo de Ruth Nussenzweig sirvió al grupo de David Clyde, de la Universidad de Maryland, para conseguir, en 1975, una cierta inmunización contra la malaria. Expuso a los voluntarios a la picadura de insectos irradiados y consiguió activar su sistema inmune contra el plasmodio, pero solo duró tres meses para falciparum y seis meses para vivax.

Fue también en los setenta cuando Richard Carter y David Chen, de los Institutos Nacionales de la Salud en Bethesda, ensayaron una nueva vacuna para la malaria en aves que, en un doble paso por el mosquito y el pollo, conseguía una efectividad interesante. Inyectaban a los pollos con sangre que llevaba Plasmodium gallinaceum irradiado con rayos X y tratado con formol. Cuando los mosquitos picaban a estos pollos y se alimentaban con su sangre, absorbían los plasmodios irradiados. En esos pollos, el número de parásitos en su tubo digestivo eran un 95%-98% menor que en los pollos control. La caída llegaba al 99% si se utilizaban gametos del plasmodio irradiados.

Años más tarde, entre 1989 y 1999, el grupo de Stephen Hoffman, del Centro de Investigación Médica de la Armada de Estados Unidos, ensayó una vacuna con picaduras de insectos irradiados con rayos gamma procedentes de cobalto o cesio radioactivos. Consiguieron, con once voluntarios, atenuar la enfermedad. Los esporozoitos del plasmodio entraban en las células del hígado pero no se reproducían y no llegaban a los glóbulos rojos. La protección, con nuevas dosis, duraba en algunos voluntarios hasta las 42 semanas.

Años antes, en 1980, el grupo de Nussenzweig había conseguido identificar una de las proteínas que recubre la superficie del plasmodio. Con este hallazgo se inició una línea de investigación todavía muy actual. Estas proteínas de la superficie del plasmodio, aisladas, pueden provocar una respuesta inmune en el enfermo y ser la base para una vacuna eficaz. Como siempre, son la eficacia de la vacuna y su duración condiciones esenciales para conseguir que sea útil. Sin embargo, el ciclo vital del plasmodio implica que estas proteínas de la superficie cambian en cada fase y, por ello, solo se pueden conseguir, por ahora, vacunas contra una fase concreta y no contra el ciclo completo.

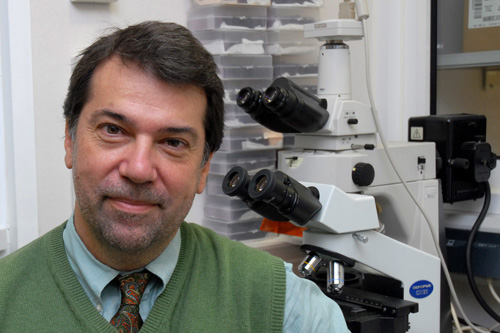

Pedro Alonso, Director del Programa Mundial de Malaria de la OMS. Foto: Hospital Clínic / ISGlobal

Pedro Alonso, Director del Programa Mundial de Malaria de la OMS. Foto: Hospital Clínic / ISGlobalEstas proteínas de superficie son la base de una de las vacunas más desarrolladas en este momento, la llamada RTS,S, desarrollada por el grupo de Pedro Alonso, del Centro de Salud Internacional del Hospital Clínic de Barcelona y fundador del Centro de Investigación en Salud de Manhiça, en Mozambique. Está dirigida contra la especie Plasmodium falciparum, la más extendida y letal de las especies del parásito de la malaria. Utiliza, para activar el sistema inmune, dos proteínas de la superficie del plasmodio llamadas RTS y S, y de ahí el nombre de la vacuna. Son de la fase anterior a la entrada de los esporozoitos en las células del hígado y los anticuerpos también pueden destruir los hepatocitos infectados.

Desde 2010, con el nombre comercial de Mosquirix y desarrollada con financiación de la empresa farmacéutica GlaxoSmithKline y de la Fundación Bill y Melinda Gates, la vacuna está en ensayos clínicos muy adelantados. Recibió la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos el 24 de julio de 2015.

La fase clínica II se ensayó en 2022 niños, en Mozambique y en el año 2004, con una reducción del 58% de niños enfermos con malaria severa, con el 77% en menores de dos años y, en general, del 30%. Ahora se está probando en un ensayo poblacional en varios países africanos con 15460 niños de 5 a 17 meses de edad. Los países son Burkina Faso, Ghana, Gabón, Kenia, Tanzania, Malawi y Mozambique. Toman tres dosis de la vacuna, con un mes de intervalo entre dosis, y un refuerzo a los 18 meses. La eficacia es del 55.8% en 2011 y del 31.3% en 2012. La conclusión final es que la eficacia es del 31% en niños de 6 a 12 meses. La duración de la inmunidad está por los 40 meses. Con parecidos métodos y objetivos se está ensayando una vacuna contra la especie Plasmodium vivax.

Otra vacuna en ensayos clínicos es la PfSPZ, de la compañía Sanaria, que utiliza esporozoitos atenuados de falciparum para provocar la inmunidad del vacunado. Se ha ensayado en 2016 con 33 adultos voluntarios, todos hombres de 18 a 35 años, en la isla de Bioko, en Guinea Ecuatorial. Reciben tres dosis de la vacuna o de un placebo con intervalos de ocho semanas. La aparición de anticuerpos contra falciparum se detecta en el 70% de los voluntarios. Ahora se está ensayando en 135 voluntarios con edades de 6 meses a 65 años.

Es una vacuna segura y bien tolerada, pero los investigadores buscan conseguir una respuesta inmune más fuerte contra falciparum, quizá con más dosis.

También es conocida y tema de muchos debates científicos y en los medios la vacuna que desarrolló el investigador colombiano Manuel Elkin Patarroyo en los años noventa. Utilizó una proteína de pequeño tamaño y sintética similar a las que recubren el plasmodio. La vacuna se llama SPf66 y se ensayó en los noventa en Sudamérica y África. Tuvo una eficacia del 26% en Sudamérica y prácticamente nula en los ensayos africanos. El debate sobre esta vacuna es intenso pues los datos de efectividad, según el ensayo de que se trate, llegan hasta el 82% con falciparum y el 60% con vivax o caen al 26% como ya he mencionado.

Un enfoque diferente y original es el de Rhoel Dinglasan y sus colegas, de la Universidad Johns Hopkins, que pretende inmunizar al mosquito para evitar que el plasmodio complete su ciclo vital. El parásito utiliza una enzima concreta para unirse a la pared del tubo digestivo del insecto y continuar su desarrolla. Dinglasan aisló el enzima y provocó inmunidad ante él de manera que el plasmodio, al no poder utilizar el enzima, no completó su ciclo. Consiguió una eficacia del 100% para falciparum y del 98% para vivax. Sin embargo, el método está en sus primeros pasos de investigación y pruebas. El mismo grupo ha encontrado un metabolito aislado de líquenes que también bloquea la maduración del plasmodio en el mosquito.

Referencias:

Alonso, P.L. et al. 2004. Efficacy of the RTS,S/ASO2 vaccine against Plasmodium falciparum infection and disease in Young African children: randomised controlled trial. Lancet 364: 1411-1420.

Amador, R. et al. 1992. Safety and immunogenicity of the synthetic malaria vaccine SPf66 in a large field trial. Journal of Infectious Diseases 166: 139-144.

Amador, R. et al. 1992. The first field trials of the chemically synthesized malaria vaccine SPf66: safety, immunogenicity and protectivity. Vaccine 10: 179-184.

Ballou, W.R. & C.P. Cahill. 2007. Two decades of commitment to malaria vaccine development: GlaxoSmithKline Biologicals. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 77 Suppl 6: 289-295.

Carter, R. & D.H. Chen. 1976. Malaria transmission blocked by immunisation with gametes of the malaria parasite. Nature 263: 57-62.

Clyde, D.F. et al. 1975. Immunization of man against falciparum and vivax malaria by use of attenuated sporozoites. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 24: 397-401.

Draper, S.J. et al. 2018. Malaria vaccines: Recent advances and new horizons. Cell Host & Microbe 24, July 11.

Hoffman, S.L. et al. 2002. Protection of humans against malaria by immunization with radiation-attenuated Plasmodium falciparum sporozoites. Journal of Infectious Diseases 185: 1155-1164.

Nussenzweig, R.S. et al. 1967. Protective immunity produced by the injection of X-irradiated sporozoites of Plasmodium berghei. Nature 216: 160-162.

Olotu, A. et al. 2018. Advancing global health through development and clinical trials partnerships: A randomized placebo-controlled, doublé-blind assessment of safety, tolerability, and immunogenicity of PfSPZ vaccine for malaria in healthy Equatoguinean men. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 98: 308-318.

Pastrana-Mena, R. et al. 2016. A malaria transmission-blocking (+)-usnic acid derivative prevents Plasmodium zygote-to-ookinete maturation in the mosquito midgut. ACS Chemical Biology 11: 3461-3472.

Russell, P.F. & B.N. Mohan. 1942. 1942. The immunization of fowls against mosquito-borne Plasmodium gallinaceum by injection of serum and of inactivated homologous sperozoites. Journal of Experimental Medicine 76: 477-495.

Vaughan, A.M. & S.H.I. Kappe. 2017. Genetically attenuated malaria parasites as vaccines. Expert Review of Vaccines 16: 765-767.

Wikipedia. 2018. Malaria vaccine. 14 July.

Yoshida, N. et al. 1980. Hybridoma produces protective antibodies directed against the sporozoite stage of malaria parasite. Science 207: 71-73.

Sobre el autor: Eduardo Angulo es doctor en biología, profesor de biología celular de la UPV/EHU retirado y divulgador científico. Ha publicado varios libros y es autor de La biología estupenda.

El artículo Historias de la Malaria: La vacuna se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Historias de la malaria: El parásito

- Historias de la malaria: Las drogas sintéticas

- Historias de la malaria: El mosquito

Educación basada en la evidencia: retos y propuestas de mejora

Las pruebas de la educación es un evento que en su tercera edición tuvo lugar por primera vez en Donostia-San Sebastián, el pasado 9 de noviembre, en el Centro Carlos Santamaría de la UPV/EHU, organizado por el Consejo Escolar de Euskadi, con la colaboración de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU.

Este evento tiene el objetivo de abordar distintos temas educativos desde la evidencia científica. Para ello, reúne a personas del ámbito educativo para que expliquen y debatan acerca de las pruebas (o su ausencia) que sustentan las afirmaciones, propuestas y prácticas educativas que están en boga o, en su caso, las pruebas que sustentan otras posibles prácticas. La dirección del evento corrió a cargo de la doctora en Psicología Marta Ferrero.

Partiendo de la premisa de que en educación existe una brecha profunda entre la investigación y la práctica educativa la propia Marta Ferrero nos habla sobre las causas que explican la prevalencia entre el profesorado en activo de ideas erróneas, así como de los métodos y herramientas ligados a ellas. Ferrero explica cómo algunas prácticas educativas basadas en la evidencia científica, bien utilizadas, pueden constituir una herramienta auténticamente útil para el profesorado.

Edición realizada por César Tomé López

El artículo Educación basada en la evidencia: retos y propuestas de mejora se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La intervención en la dislexia: de la evidencia científica a la práctica educativa

- Las ideas erróneas sobre educación entre el profesorado: prevalencia, causas y soluciones

- Las pruebas de la educación 2018: El coloquio

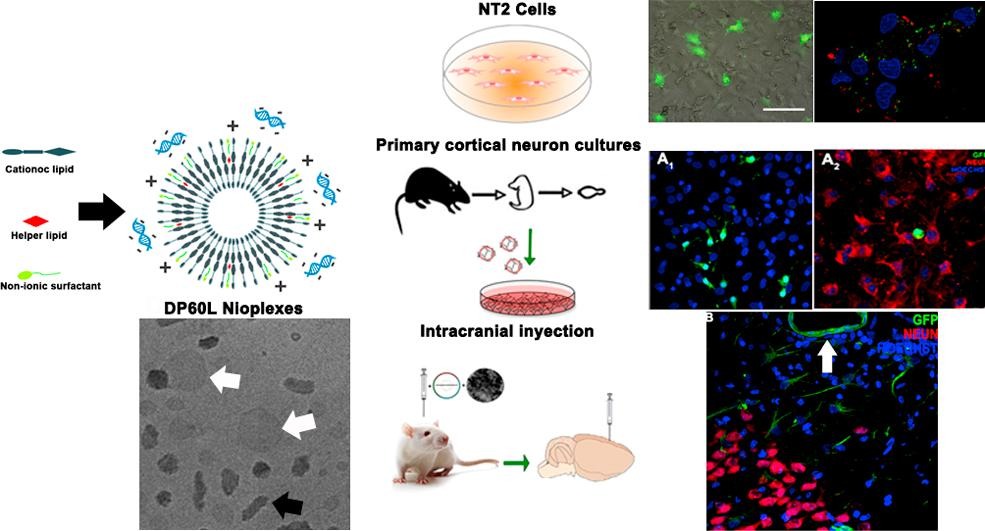

Niosomas como vectores de terapia génica del sistema nervioso central

La terapia génica es una técnica con un enorme potencial en pleno desarrollo. Consiste, básicamente, en introducir material genético en las células diana con tres fines posibles: crear una nueva función, restablecer una función defectuosa o interferir con una función ya existente. Una de las principales dificultades que presenta la técnica es, precisamente, “conseguir vehiculizar ese material genético nuevo a la célula. En el caso del sistema nervioso, esa transfección es especialmente complicada, debido, entre otros factores, a las barreras físicas que tiene el cerebro y que deben ser superadas”, explica Gustavo Puras, miembro del grupo NanoBioCel de la Facultad de Farmacia de la UPV/EHU y uno de los autores del estudio.

Este grupo de investigación se centró un tipo de vectores no-virales, los niosomas. “Son unas partículas lipídicas, unas vesículas, formadas por tres componentes: un lípido catiónico, que es el responsable de unirse al ADN que se quiere introducir en las células diana; otro lípido auxiliar, que favorece la entrada al núcleo a través de la membrana y evita la degradación del niosoma por parte de los lisosomas celulares, y un tensioactivo no iónico, que estabiliza la emulsión que se emplea en el manejo de estas partículas”, añade el doctor Puras.

El estudio tuvo diferentes fases. En la primera se seleccionaron los tres componentes con los que diseñar la propia partícula del niosoma. La parte novedosa de este estudio, tal como relata Puras, es que “utilizamos como lípido auxiliar el licopeno, el pigmento que da color a los tomates, que es conocido por tener propiedades para el tratamiento contra el cáncer y enfermedades cardiovasculares, pero no se había estudiado su posible rol en terapia génica”. Después, unieron al niosoma un plásmido, un gen, que en su caso fue el gen de la proteína verde fluorescente. “No es un plásmido terapéutico, pero nos sirvió para saber si las células eran transfectadas o no, porque en caso afirmativo emitirían fluorescencia verde”.

Una vez conseguido el complejo niosoma-plásmido, y realizada la caracterización físico-química, hicieron pruebas in vitro con modelos de células neuronales para ver la tasa de transfección, es decir, el porcentaje de células verdes fluorescentes conseguido, y la viabilidad de estas células transfectadas. “Lo que vimos fue que la incorporación del licopeno a la formulación mejoró la transfección de estas neuronas”.

En una última fase, “la más interesante”, realizaron pruebas in vivo inyectando los niosomas en el encéfalo de ratas. Lo que pudieron ver fue que las principales células que se transfectaron “no fueron neuronas, sino células gliales y células de las paredes de los vasos sanguíneos. No son neuronas, pero también son importantes, y se dividen más; por eso las hemos conseguido transfectar en mayor proporción”.

El investigador se muestra “muy satisfecho” con los resultados obtenidos: “Lo que buscábamos era conseguir transfectar células del sistema nervioso central, y lo hemos conseguido. En un paso posterior, el gen que transfectemos no será el de la proteína verde fluorescente, sino alguna proteína que produce agentes bioactivos, o agentes que favorezcan la revascularización. Las células que resultaron transfectadas en mayor medida, las células gliales, son muy abundantes en el sistema nervioso central, y juegan un papel crucial en el correcto desarrollo y funcionamiento del tejido nervioso. Además, su alteración está asociada con numerosos desórdenes neurológicos, como los derrames cerebrales, la esclerosis múltiple, la epilepsia, el alzhéimer y el párkinson”.

Referencia:

Mohamed Mashala, Noha Attia, Cristina Soto-Sánchez, Gema Martínez-Navarrete, Eduardo Fernández, Gustavo Puras, José Luis Pedraz (2018) Non-viral vectors based on cationic niosomes as efficient gene delivery vehicles to central nervous system cells into the brain International Journal of Pharmaceutics doi: 10.1016/j.ijpharm.2018.09.038

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo Niosomas como vectores de terapia génica del sistema nervioso central se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Nanopartículas lipídicas como vectores en terapia génica

- Nanopartículas de oligoquitosano para terapia génica

- El papel de las nanopartículas lipídicas en terapia génica

Leche sin lactosa: ni más ligera, ni más digestiva

Según el último informe de consumo de alimentación en España, consumimos un 0,3% menos de productos lácteos que el año pasado. La tendencia de consumo de lácteos no ha dejado de caer lentamente en los últimos años. Pero en este escenario poco prometedor, sí hay un tipo de lácteos cuyo consumo no ha dejado de crecer: es el de la leche sin lactosa. La venta de leche sin lactosa aumentó un 27%, frente a la bajada de un 4% de la leche entera, semi y desnatada.

Según Adilac (la Asociación de Intolerantes a la Lactosa) el 30% de la población española padece intolerancia a la lactosa. Sin embargo, los datos de consumo de leche sin lactosa son comparativamente mayores, con lo que sabemos que muchas personas sin un diagnóstico de intolerancia a la lactosa han optado por consumirla.

La leche sin lactosa se publicita como más ligera y digestiva. Es habitual que la publicidad no mencione que estos productos van destinados a personas con intolerancia a la lactosa, sino que parecen destinados a cualquier consumidor, como si esta fuese más ligera y más digestiva para cualquier persona. No es así.

-

A la leche sin lactosa no se le quita la lactosa

La lactosa es un azúcar naturalmente presente en la leche. Representa el 5% de su composición. Desempeña un importante papel en la absorción del calcio.

Nuestro organismo produce de forma natural una enzima llamada lactasa que lo que hace es dividir a la lactosa en azúcares simples que pueden ser absorbidos por el intestino. Las personas con intolerancia a la lactosa no producen enzima lactasa o la producen en muy baja cantidad, por lo que no son capaces de absorber este azúcar. La lactosa llega intacta al intestino grueso, donde las bacterias del colon la fermentan produciendo gran cantidad de gases, entre ellos hidrógeno. El resultado es hinchazón, diarrea y el malestar propio que sienten las personas con intolerancia a la lactosa.

Lo que hace la industria para producir leche sin lactosa es servirse del sistema natural de digestión de la lactosa. Para ello emplean unas levaduras que producen enzima lactasa. Esta lactasa es la que añaden a la leche para producir la denominada leche sin lactosa. Por ese motivo la leche sin lactosa realmente es leche con lactasa. Es leche a la que le añaden la enzima que precisamente las personas con intolerancia no producen o producen insuficientemente.

-

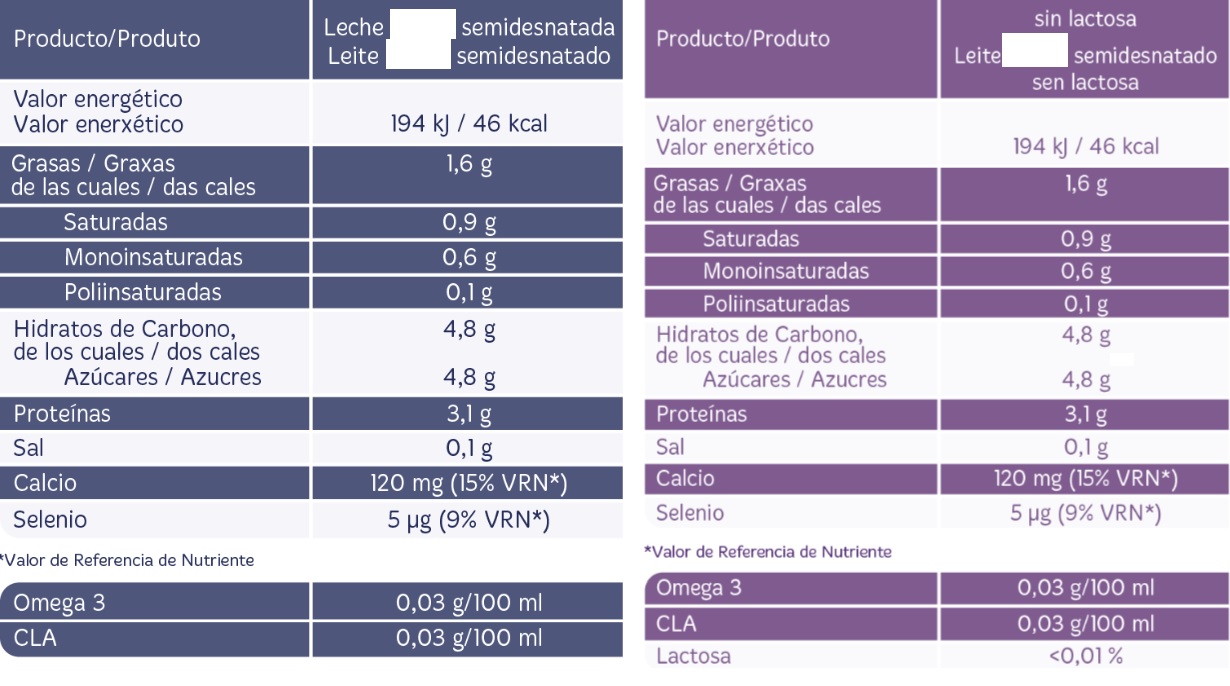

La leche sin lactosa no es más ligera

Como a la leche sin lactosa no se le quita nada, en todo caso se le añade, no contiene ni menos calorías, ni menos carbohidratos, ni menos grasas. Tiene exactamente los mismos valores nutricionales que la leche normal.

Esta leche semidesnatada tiene los mismos valores nutricionales que su correspondiente sin lactosa.

Esta leche semidesnatada tiene los mismos valores nutricionales que su correspondiente sin lactosa.La legislación no permite llamar ligero a cualquier alimento. Para denominar a un alimento ligero o light, debe contener al menos una reducción del 30% de alguno de sus componentes en comparación con el producto original, en este caso en comparación con la leche normal. Como esto no es así, en las leches sin lactosa no aparecen las palabras ligero o light, porque sería ilegal, sino fórmulas propagandísticas que tratan de sugerir que el producto es más ligero, aunque no sea cierto: mañanas ligeras, siéntete libre, etc.

-

La leche sin lactosa no es más digestiva

La leche sin lactosa solo es más digestiva para las personas con intolerancia a la lactosa. Para las personas tolerantes a la lactosa, cuyo organismo produce enzima lactasa con normalidad, consumir leche sin lactosa es contraproducente.

La razón es que cuando consumimos leche sin lactosa, realmente estamos consumiendo leche con enzima lactasa. Entonces el organismo de un tolerante a la lactosa no tiene que sintetizar enzima lactasa para digerirla, porque ya viene añadida artificialmente en el alimento. Si consume habitualmente alimentos que incorporan enzima lactasa, su organismo irá dejando de sintetizarla por sí mismo, precisamente porque no la necesita. La consecuencia de un consumo prolongado de productos sin lactosa, o con enzima lactasa, es que podemos provocarnos una intolerancia a la lactosa progresiva.

-

La lactosa favorece la absorción del calcio

Una de las razones por las que la leche sin lactosa se produce añadiendo lactasa es que extraer la lactosa de la leche es un proceso muy costoso y además perderíamos uno de los nutrientes más interesantes de la leche. Otro de los motivos es que la lactosa favorece la absorción del calcio.

Aunque el mecanismo por el cual la lactosa favorece la absorción del calcio no está perfectamente descrito, sabemos que es así. Por eso la tendencia de algunas personas a consumir productos sin lactosa, pese a no ser intolerantes, les perjudica.

Curiosamente, esto no ocurre con la leche. Los tolerantes a la lactosa no presentan diferencias significativas en cuanto a la absorción del calcio tanto si consumen leche normal o leche sin lactosa (con lactasa). Pero en el caso de los intolerantes a la lactosa, la absorción del calcio sí se ve afectada. Cuando los intolerantes a la lactosa consumen pequeñas cantidades de lactosa, esta actúa como un prebiótico, estimulando el crecimiento de lactobacilos y bifidobacterias que favorecen la absorción del calcio.

Desgraciadamente no todos los intolerantes a la lactosa pueden permitirse ingerir pequeñas cantidades de alimentos con lactosa. El umbral de lactosa que toleran estas personas es muy diferente entre unas y otras. Hay personas con intolerancia que pueden consumir 6 g de lactosa (equivalente a un vaso de leche), otras ni eso, y otras que pueden llegar a consumir 12 g sin presentar síntomas de malestar. Por eso hay personas que pueden consumir derivados lácteos, aunque estos contengan pequeños restos de lactosa, como algunos yogures industriales y quesos. Y otras, para consumir por ejemplo yogures, tienen que fabricarlos en casa o comprar los que contienen enzima lactasa.

-

La intolerancia a la lactosa necesita de un diagnóstico médico

La intolerancia a la lactosa no te la diagnosticas tú en tu casa, sino que ha de diagnosticarla un médico. Si dejamos de consumir lactosa porque creemos que somos intolerantes podríamos estar enmascarando otros problemas digestivos que nada tienen que ver con la lactosa, como son la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn.

En la prueba diagnóstica más habitual, al paciente se le suministran entre 25 y 50 g de lactosa disueltos en agua. A intervalos de tiempo de 15 minutos se le hace soplar en un instrumento que recoge y mide los gases, entre ellos el hidrógeno. Como la lactosa no digerida llega al intestino grueso, las bacterias presentes allí lo utilizan como alimento generando hidrógeno como producto de desecho. El hidrógeno es absorbido por el caudal de la sangre y es expedido por la respiración. Por eso la medida del hidrógeno de la respiración nos dice si hay o no intolerancia a la lactosa. Si la cantidad de hidrógeno sobrepasa los 20 ppm seremos diagnosticados como intolerantes a la lactosa.

-

Algunos datos clave

-Los intolerantes a la lactosa sufren un déficit en la síntesis de enzima lactasa.

-No confundir intolerancia a la lactosa con alergia a la leche. La alergia a la leche es alergia a la proteína, no a la lactosa, que es un azúcar. Los alérgicos no deben consumir ni tocar lácteos, independientemente de su contenido en lactosa.

-A la leche sin lactosa no se le quita la lactosa, sino que se le añade enzima lactasa.

-La leche sin lactosa tiene los mismos valores nutricionales que la normal, así que no es más ligera.

-La leche sin lactosa solo es más digestiva para las personas con intolerancia.

-Las personas tolerantes que consumen habitualmente productos sin lactosa pueden provocarse una intolerancia progresiva, por eso se desaconseja su consumo.

-Los intolerantes a la lactosa que pueden consumir pequeñas cantidades de lactosa, absorben mejor el calcio cuando consumen alimentos con lactosa.

-La intolerancia a la lactosa no te la diagnosticas en casa, sino mediante una sencilla prueba médica.

-La leche sin lactosa es un 30% más cara que la normal.

Sobre la autora: Déborah García Bello es química y divulgadora científica

El artículo Leche sin lactosa: ni más ligera, ni más digestiva se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Y tú, ¿cómo cuentas con los dedos? (2)

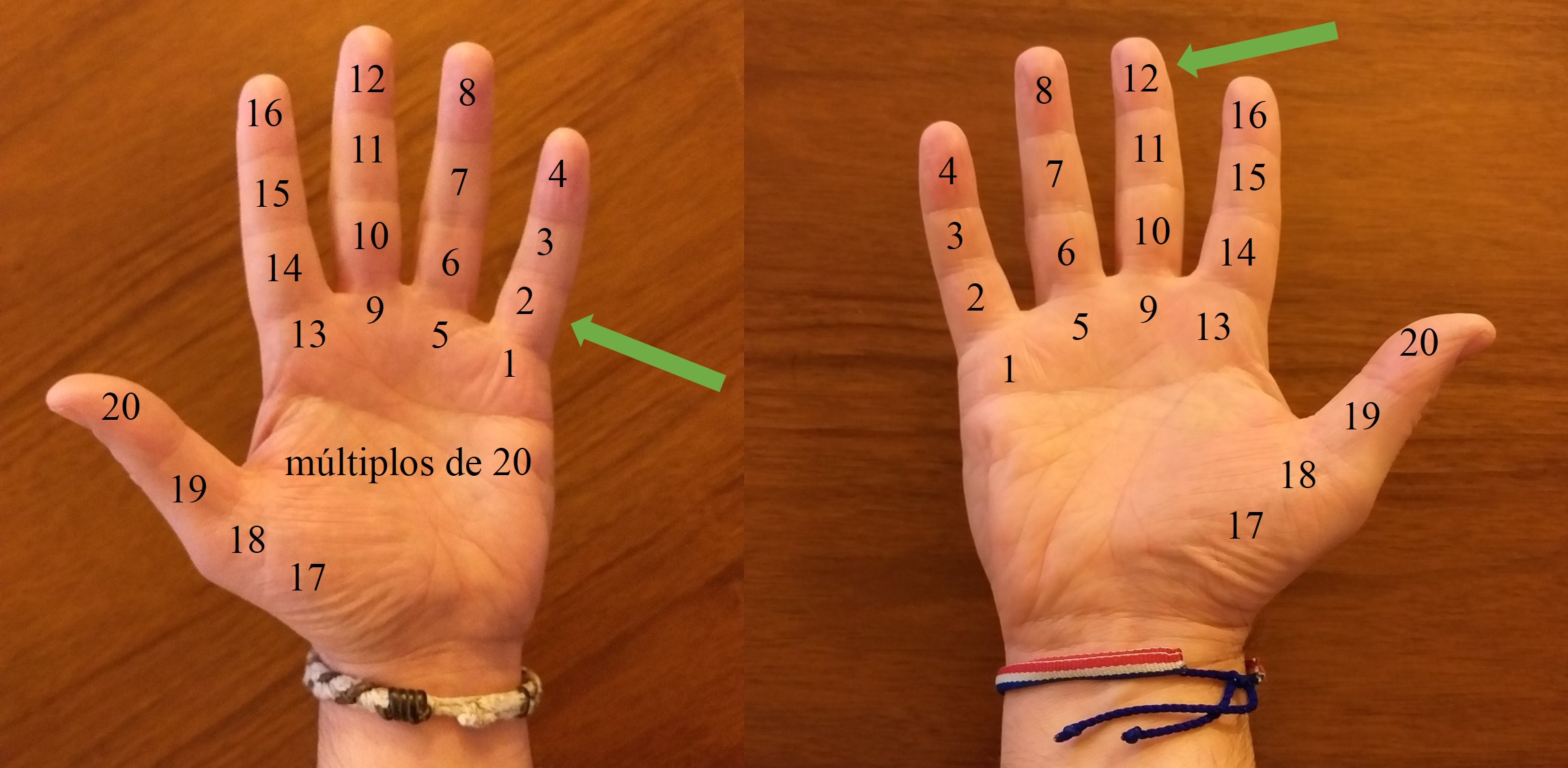

En la anterior entrada de la sección Matemoción del Cuaderno de Cultura Científica, Y tú, ¿cómo cuentas con los dedos? (1), inicié una pequeña serie de entradas sobre la cuestión de contar con los dedos de las manos. En dicha entrada abordé el tema de cómo contamos las personas, en la actualidad, con los dedos, y hoy vamos a continuar analizando esta cuestión.

Anuncio de la organización para la conservación de la naturaleza WWF – World Wildlife Fund, que utiliza la obra del artista Guido Daniele, cuyo arte se basa en la pintura del cuerpo, o alguna parte del mismo, como las manos. Imagen de la página del artista Guido Daniele

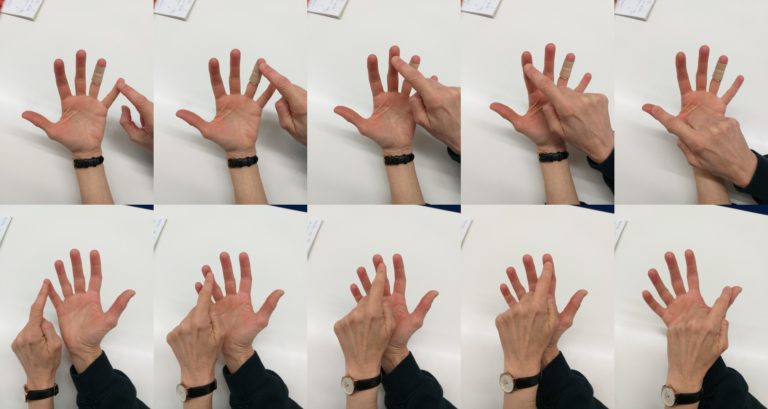

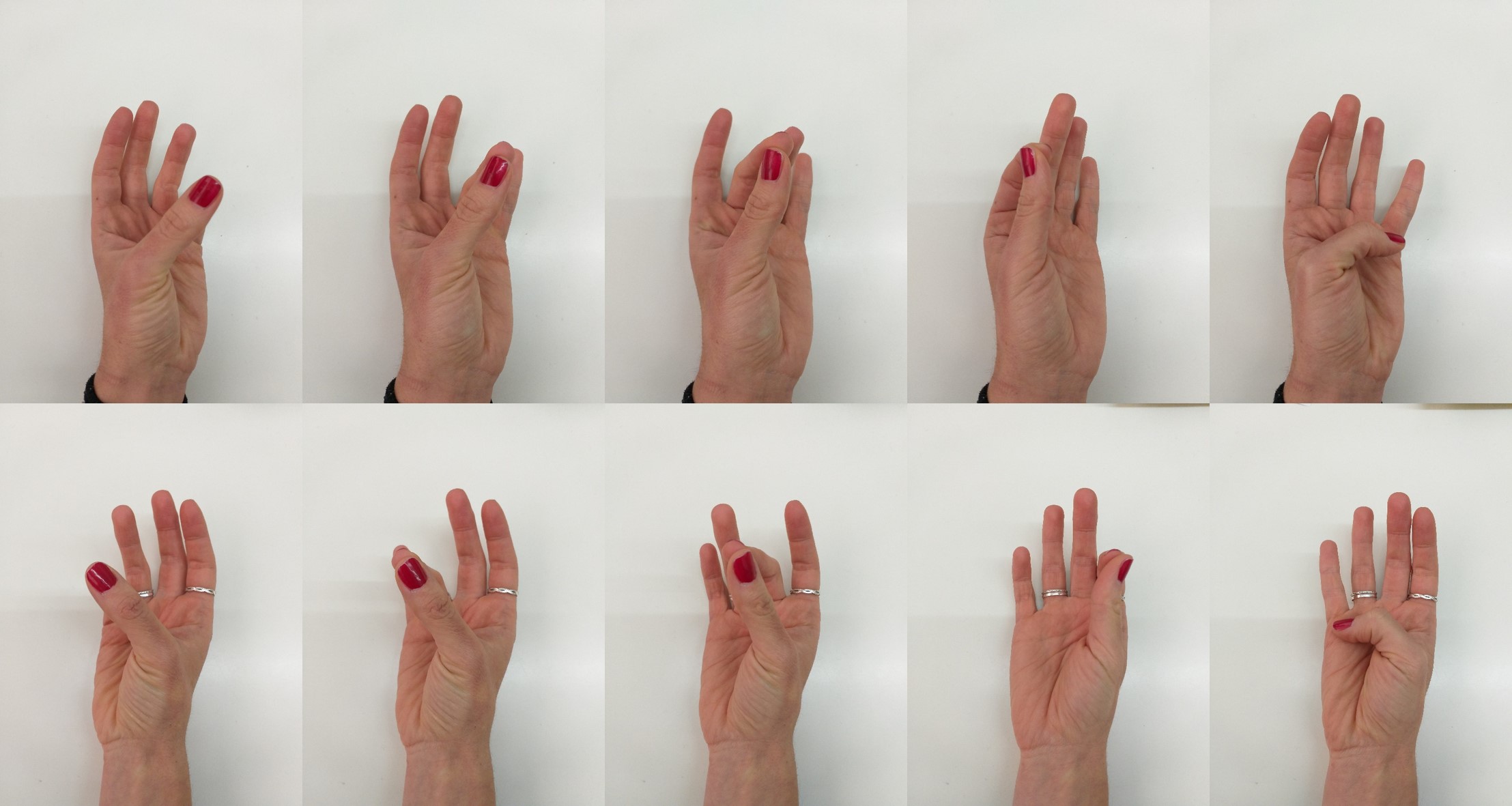

Anuncio de la organización para la conservación de la naturaleza WWF – World Wildlife Fund, que utiliza la obra del artista Guido Daniele, cuyo arte se basa en la pintura del cuerpo, o alguna parte del mismo, como las manos. Imagen de la página del artista Guido DanieleEn la primera parte de esa primera entrada de la serie, realicé una pequeña encuesta a personas de mi entorno laboral, en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, y de mi entorno de amistades. Descubrí que esencialmente contábamos de dos formas distintas. La técnica más habitual era partiendo de las manos cerradas y desplegando los dedos de las manos en un orden natural, con las variantes de empezar por la mano derecha o izquierda, y también empezando con el meñique o el pulgar, como hacía yo mismo, que era lo más habitual (véase la siguiente imagen).

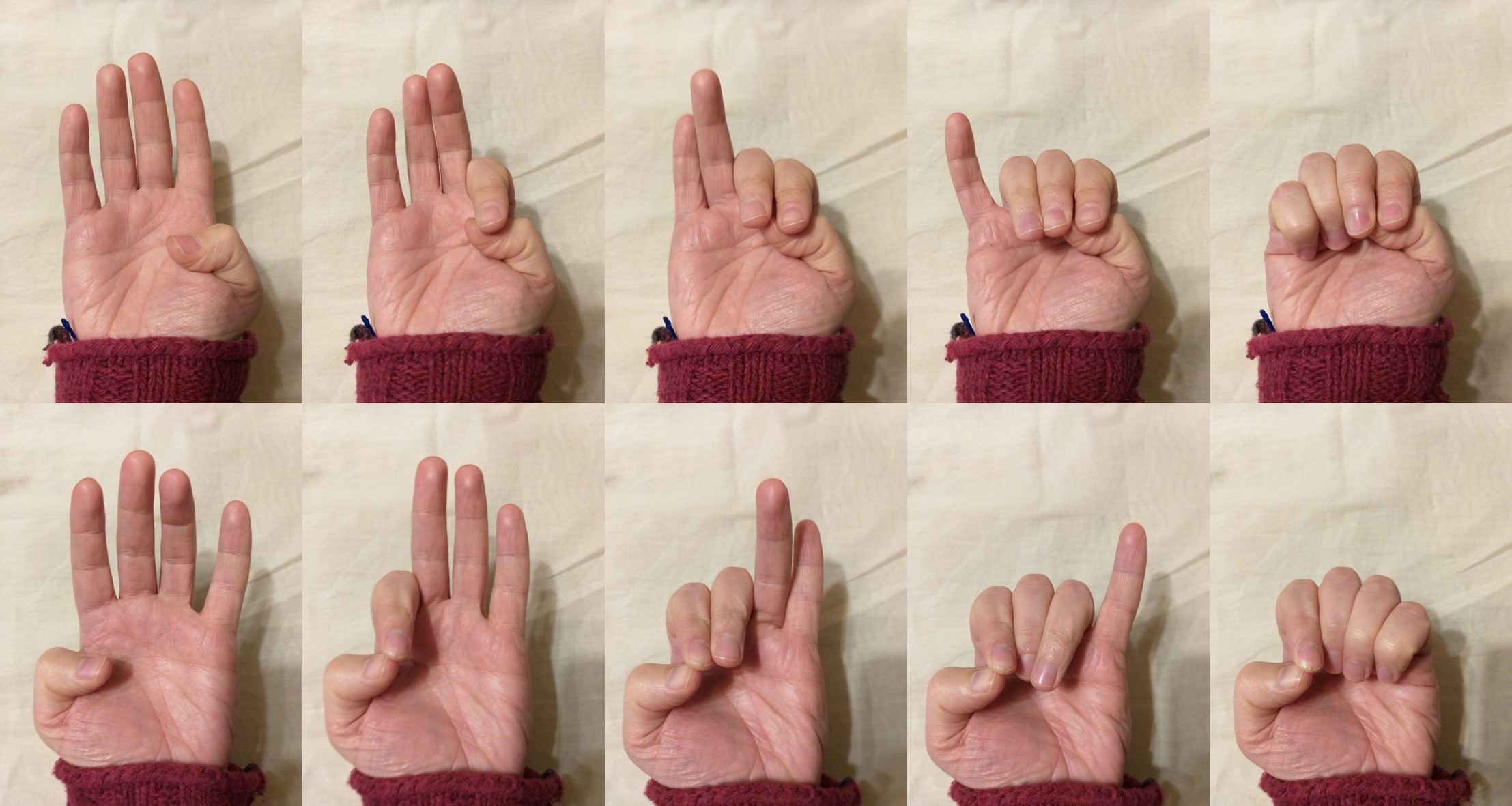

Forma en la que yo cuento, del 1 al 10, con los dedos de las manos. Empiezo por la izquierda, extendiendo los dedos desde el pulgar al meñique, para contar del uno al cinco, y luego paso a la derecha, mientras mantengo la izquierda abierta para mantener el valor del cinco, extendiendo de nuevo los dedos del pulgar al meñique, para los números del seis al diez

Forma en la que yo cuento, del 1 al 10, con los dedos de las manos. Empiezo por la izquierda, extendiendo los dedos desde el pulgar al meñique, para contar del uno al cinco, y luego paso a la derecha, mientras mantengo la izquierda abierta para mantener el valor del cinco, extendiendo de nuevo los dedos del pulgar al meñique, para los números del seis al diezLa otra forma de contar más usual entre las personas entrevistadas era tocando en orden los dedos de cada mano con otro dedo, que podía ser el índice de la otra mano o el pulgar de la misma mano. Entre las personas entrevistadas que se tocaban los dedos con el dedo índice de la otra mano, las diestras solían empezar con el índice derecho tocando los dedos de la mano izquierda, aunque con la variante de empezar por el meñique o el pulgar, y luego cambiaban las manos, es decir, con el índice izquierdo tocaban los dedos de la mano derecha, como en la siguiente imagen. Y los zurdos al revés.

Esta es la manera en la que cuenta mi compañera Marta Macho, del departamento de matemáticas de la Facultad de Ciencia y Tecnología (UPV/EHU). Con el índice de la mano derecha va indicando, mientras cuenta, los dedos de la mano izquierda, desde el meñique al pulgar, para contar del uno al cinco, y luego pasa a la derecha, contando con el índice de la mano izquierda, del meñique al pulgar, para los números del seis al diez

Esta es la manera en la que cuenta mi compañera Marta Macho, del departamento de matemáticas de la Facultad de Ciencia y Tecnología (UPV/EHU). Con el índice de la mano derecha va indicando, mientras cuenta, los dedos de la mano izquierda, desde el meñique al pulgar, para contar del uno al cinco, y luego pasa a la derecha, contando con el índice de la mano izquierda, del meñique al pulgar, para los números del seis al diezPara la segunda parte de esa primera entrada Y tú, ¿cómo cuentas con los dedos? (1) salí a la calle y empecé a preguntar a personas de mi barrio (vivo en el barrio bilbaíno de Bilbao La Vieja, donde viven personas de todas las partes del mundo) cómo contaban ellas con los dedos de las manos. A pesar de que vivimos en un mundo cada vez más global, donde se van uniformando las manifestaciones culturales, aún podemos apreciar las diferencias que existen entre las formas de contar en las diferentes partes del mundo, en las diferentes culturas.

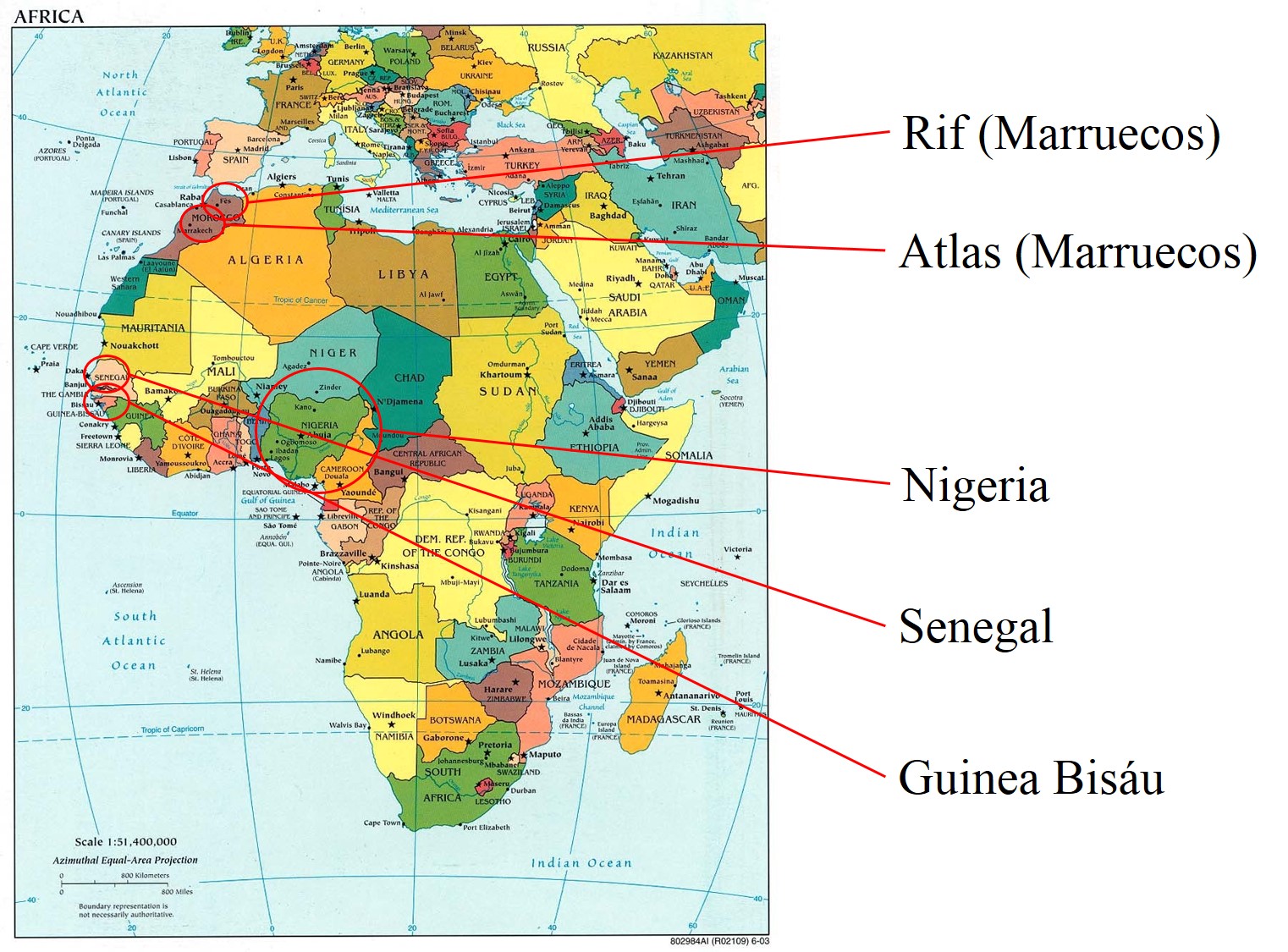

Descubrí como algunas personas de diferentes países del mundo empiezan a contar con las manos abiertas y cerrando los dedos de cada mano. Entre ellas dos hombres de Nigeria, que empezaron por el dedo pulgar hacia el índice de la mano derecha, para contar del 1 al 5, y luego la izquierda, del 6 al 10. O un joven de Senegal, que utilizaba la misma técnica, pero empezando por la mano izquierda y el dedo meñique.

Pero esta forma de contar no es exclusiva de África. Para escribir esta segunda parte de la serie Y tú, ¿cómo cuentas con los dedos? he seguido preguntando a personas de otros países, entre ellas, algunas investigadoras e investigadores del Basque Center for Applied Mathematics (BCAM), es decir, el centro de investigación en matemática aplicada creado por el Gobierno Vasco en 2008, que está en Bilbao.

Entre las personas que entrevisté dentro de BCAM estaba Oleksii Sliusarenko, de Ucrania, que cuenta contrayendo los dedos, meñique (1), anular (2), corazón (3), índice (4) y pulgar (5), de la mano izquierda y luego, mientras mantiene la mano izquierda cerrada, continúa contrayendo los dedos de la derecha, para contar del 6 al 10 (como se muestra en la imagen). Según he leído esta es la forma en la que cuentan los países eslavos del este, como Bielorrusia, Rusia, Estonia, Letonia, Lituania o Moldavia.

Esta es la manera en la que cuenta el matemático ucraniano Oleksii Sliusarenko, del Basque Center for Applied Mathematics (BCAM). Empieza con la mano abierta, la izquierda, y va cerrando los dedos –en este caso, ayudado con el índice de la mano derecha, aunque podría ser sin utilizar el índice- empezando por el meñique (1), luego, anular (2), corazón (3), índice (4) y pulgar (5), para después cambiar de mano, del 6 al 10

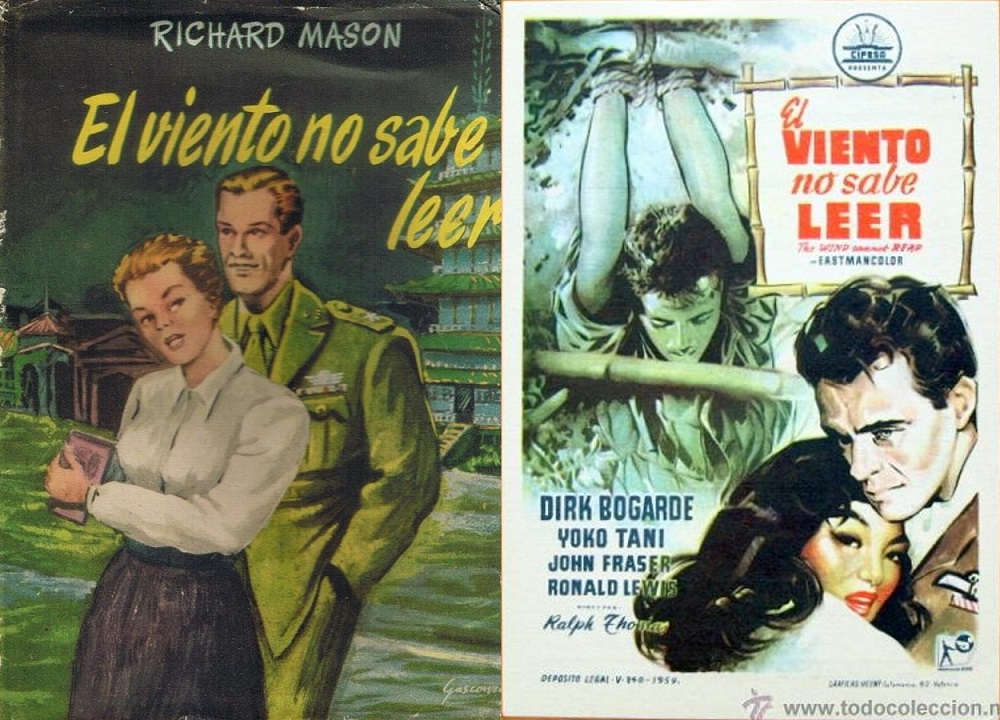

Esta es la manera en la que cuenta el matemático ucraniano Oleksii Sliusarenko, del Basque Center for Applied Mathematics (BCAM). Empieza con la mano abierta, la izquierda, y va cerrando los dedos –en este caso, ayudado con el índice de la mano derecha, aunque podría ser sin utilizar el índice- empezando por el meñique (1), luego, anular (2), corazón (3), índice (4) y pulgar (5), para después cambiar de mano, del 6 al 10En el libro Number words and number symbols de Karl Menninger se cuenta una historia que aparece en la novela The wind cannot read (1946) del escritor británico Richard Mason (1919-1997), que fue publicada en España como El viento no sabe leer (1955), y que está inspirada en las experiencias personales del escritor en tiempos de guerra, en concreto, en 1944, en la India, mientras aprendía japonés.

Durante la segunda guerra mundial, en la India, una joven india tiene que presentar a una de sus amigas, Sabby, a un hombre inglés que ha ido a su casa y que lleva tiempo viviendo en la India. El problema está en que su amiga es japonesa y en aquel momento, durante la segunda guerra mundial, si esto se sabe su amiga será arrestada. No olvidemos que India y Gran Bretaña eran países Aliados, mientras que Japón era un país de las Potencias del Eje, es decir, era un país aliado de la Alemania nazi. Por este motivo, la joven india presenta a su amiga como una mujer china, Miss Wei. El hombre inglés no acaba de creerse que esa mujer sea china, por lo que, para sorpresa de las personas presentes, le pide que cuente con los dedos de las manos, que cuente hasta cinco. La mujer, sin saber si es una broma o si el hombre está loco, se pone a contar con los dedos de su mano, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Al terminar el inglés exclama “¡Ahí lo tenéis! ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto como lo ha hecho? Ella ha empezado con su mano abierta y ha ido doblando sus dedos uno a uno. ¿Habéis visto alguna vez contar así a una persona china? ¡Nunca! Los chinos, cuentan como los británicos. Empiezan con el puño cerrado y van abriendo los dedos de uno en uno. ¡Ella es japonesa!”

Portada del libro El viento no sabe leer (1955), de Richard Mason, y el cartel de la película homónima, realizada en 1958 y protagonizada por Dirk Bogarde y Yoko Tani. Imágenes de la web www.todocoleccion.net

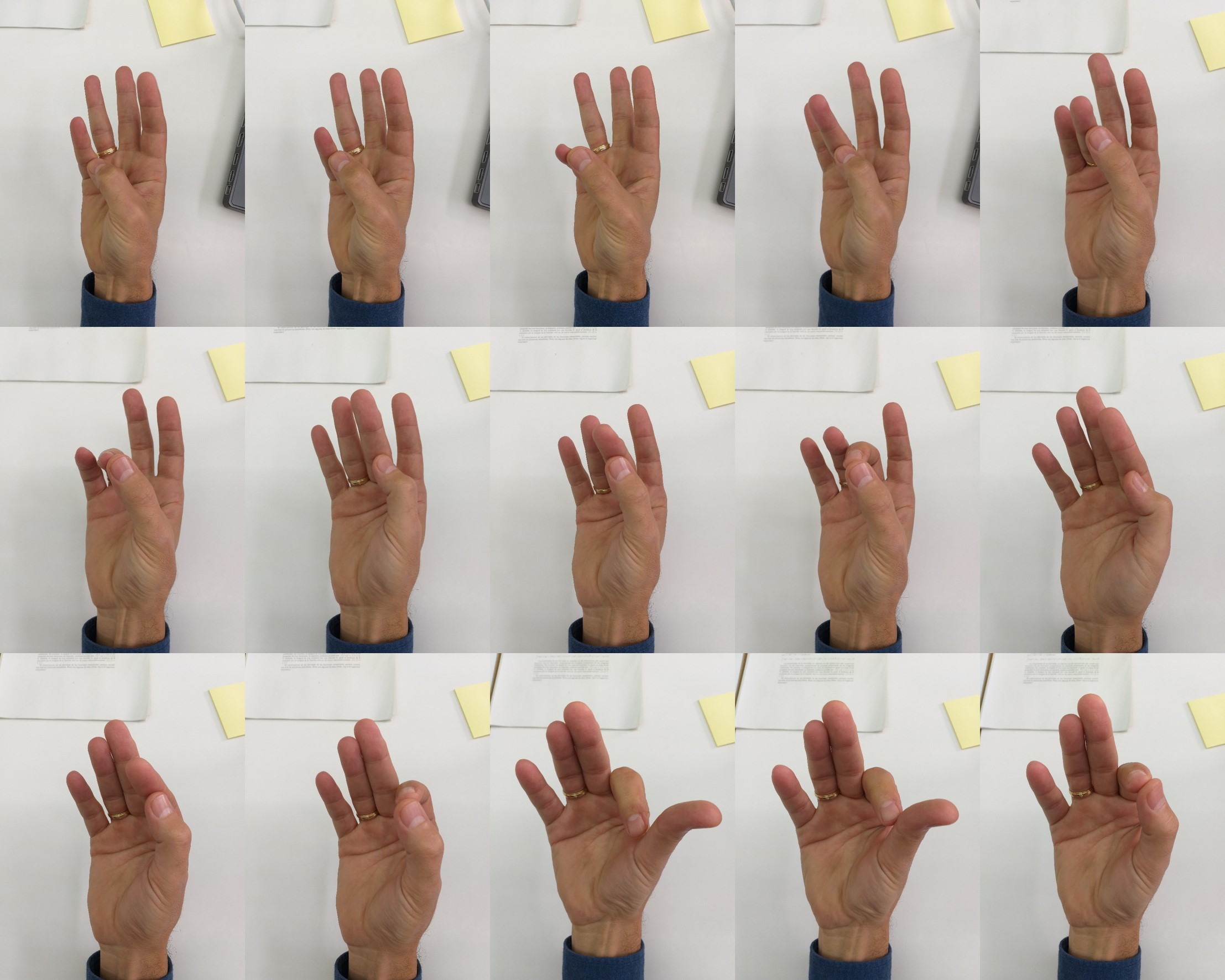

Portada del libro El viento no sabe leer (1955), de Richard Mason, y el cartel de la película homónima, realizada en 1958 y protagonizada por Dirk Bogarde y Yoko Tani. Imágenes de la web www.todocoleccion.netEl investigador del Basque Center for Applied Mathematics, Dae-Jin Lee, que dirige la línea de investigación de BCAM de Estadística Aplicada, y cuya familia es de Corea, me ha contado que él aprendió a contar de pequeño de la siguiente forma. Cuenta del 1 al 5 por el método de “contraer los dedos de la mano”. Empieza con la mano izquierda abierta y va doblando los dedos, primero el pulgar (1), índice (2), corazón (3), anular (4) y finalmente, el meñique (5). Con la mano en esta posición, cerrada, puede continuar contando, levantando los dedos, desde el meñique (6), hasta el pulgar (10), como muestra la siguiente imagen. Es decir, con una sola mano cuenta del 1 al 10.

Esta es también la forma en la que cuentan los japoneses, luego la forma en la que contaba la mujer japonesa, Sabby, de la novela de Richard Mason.

Esta es la manera en la que cuenta el matemático, de origen coreano, Dae-Jin Lee, del Basque Center for Applied Mathematics (BCAM). Empieza con la mano abierta, la izquierda, y va cerrando los dedos empezando por el pulgar (1), luego índice (2), corazón (3), anular (4) y finalmente, el meñique (5), como se ve en la imagen, después, con esa misma mano cerrada, empieza a desplegar los dedos para continuar contando, desde el meñique (6), hasta el pulgar (10)

Esta es la manera en la que cuenta el matemático, de origen coreano, Dae-Jin Lee, del Basque Center for Applied Mathematics (BCAM). Empieza con la mano abierta, la izquierda, y va cerrando los dedos empezando por el pulgar (1), luego índice (2), corazón (3), anular (4) y finalmente, el meñique (5), como se ve en la imagen, después, con esa misma mano cerrada, empieza a desplegar los dedos para continuar contando, desde el meñique (6), hasta el pulgar (10)Dae-Jin me ha contado que la otra mano, la derecha, la utiliza, cuando es necesario, para las decenas. Para contar las decenas, curiosamente, él despliega los dedos de la mano derecha, empezando por el pulgar para una decena, y seguiría el índice para dos decenas, esto es, veinte, y así continuaría.

Este matemático de origen coreano me ha contado también que su madre usa otro sistema, el Chisanbop, creado en los años 1940 en Corea, que permite contar con las dos manos hasta 99 y realizar operaciones aritméticas básicas. Volveremos más adelante con este método.

Ahora, veamos ahora cómo cuentan las personas chinas, y veamos si tenía sentido la distinción de la novela de Richard Mason. Del uno al cinco se parece al método que parece que utilizan, o utilizaban mayoritariamente, los británicos. Al parecer, los británicos y norteamericanos, tienden a contar de la siguiente forma: despliegan los dedos, empezando por el índice (1), hasta el meñique (4) y luego el pulgar (5), de una mano, para después pasar a la otra. Este aparece en la película de Quentin Tarantino, Malditos bastardos (2009), en la que un espía británico que se hace pasar por oficial alemán es descubierto ya que al pedir tres cervezas en un bar lo hace mostrando al camarero los dedos índice, corazón y anular, al estilo británico y estadounidense, mientras que para los alemanes, al igual que los franceses, sería más normal que mostrasen el dedo pulgar, índice y anular.

Momento de la película Malditos bastardos (2009), de Quentin Tarantino, en la que el espía británico, vestido de oficial alemán, pide tres cervezas y un verdadero oficial alemán, con el que habla, se da cuenta de que ha mostrado los dedos a un estilo que no es el alemán, de hecho, es el británico

Momento de la película Malditos bastardos (2009), de Quentin Tarantino, en la que el espía británico, vestido de oficial alemán, pide tres cervezas y un verdadero oficial alemán, con el que habla, se da cuenta de que ha mostrado los dedos a un estilo que no es el alemán, de hecho, es el británicoAquí tenéis la escena en el bar de la película Malditos bastardos, de Quentin Tarantino, que incluye el error en la forma de indicar tres cervezas y el posterior masacre en el bar:

Y la explicación del error en la misma película:

Seguramente eso sería lo normal en esos años, o incluso mucho antes, pero hoy en día pasará algo parecido a lo que mostramos en la primera entrega de esta serie, que hay una tendencia más marcada hacia un método, el que ha sido el predominante en esa zona geográfica, pero que también se dan otros métodos. Por una parte, vivimos en un mundo cada vez más global y con un contacto cada vez mayor entre culturas y, además, quizás el uso de los dedos para contar, aunque sigue siendo normal y habitual, no lo es tanto como hace años.

La forma de contar de Estados Unidos, la misma que la británica, la vemos también utilizada, de una forma un poco macabra, en el western de humor negro La balada de Buster Scruggs (2018), la última película de los hermanos Joel y Ethan Coen (gracias a “Masgël” por indicármelo, en los comentarios de la primera entrada de la serie):

El método de contar cerrando los dedos de cada mano, desde el pulgar al índice, como yo mismo hago y muchas de las personas de mi entorno, y que además hemos contado que es el método habitual de alemanes y franceses, me lo he encontrado en bastantes de los matemáticos y matemáticas entrevistadas en BCAM. Así cuentan también Argyrios Petras, de Grecia, Gabriela Capo (de soltera, Cirtala), de Rumanía, Marco Capo, de Venezuela, y Julia Kross, de Alemania.

Pero volvamos al estilo de contar de las personas de china. Una de mis estudiantes de la asignatura de topología, en el grado de matemáticas de la Universidad del País Vasco, Xin Su, cuya familia es de origen chino, me ha explicado cómo cuenta ella, y su familia, del 1 al 10. La forma de contar de uno a cinco es bastante similar a la británica, como se decía en la novela El viento no sabe leer, se van desplegando los dedos, empezando por el índice, aunque para el número 3 cambian los dedos desplegados, en lugar de ser índice, corazón y anular, son meñique, anular y corazón, como se muestra en la siguiente imagen. El método para contar de seis a diez, que se sigue utilizando la misma mano, es más particular, trata de imitar los caracteres chinos para esos números, que vemos también más adelante.

Esta es la manera en la que cuenta mi estudiante Xin Su, de origen chino, de la asignatura de topología del grado de matemáticas de la Universidad del País Vasco. Utiliza una única mano, la derecha en este caso, para contar del uno al diez. Va desplegando los dedos, desde el índice, para contar hasta cinco, mientras que del seis al 10 son gestos que imitan a los caracteres chinos para esos números

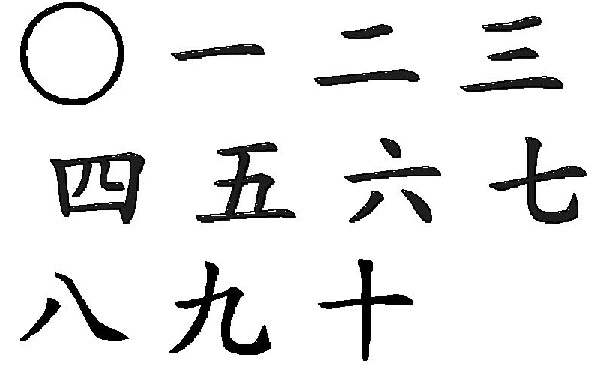

Esta es la manera en la que cuenta mi estudiante Xin Su, de origen chino, de la asignatura de topología del grado de matemáticas de la Universidad del País Vasco. Utiliza una única mano, la derecha en este caso, para contar del uno al diez. Va desplegando los dedos, desde el índice, para contar hasta cinco, mientras que del seis al 10 son gestos que imitan a los caracteres chinos para esos números  Caracteres chinos para los números del cero al diez

Caracteres chinos para los números del cero al diezTeniendo en cuenta que China es muy grande y con una gran diversidad cultural, nos podemos encontrar algunas variaciones al anterior método de contar con los dedos de las manos, en función de la parte de China en la que estemos. Por ejemplo, he visto como en algunos lugares representan el 10 realizando una cruz con los dedos índices de ambas manos o el 7 juntando todos los dedos.

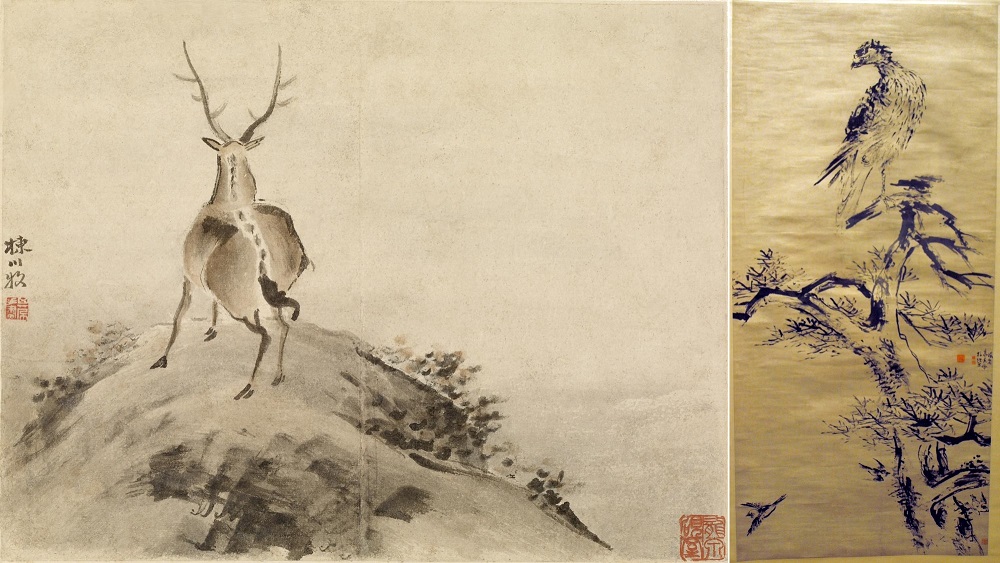

La pintura realizada con los dedos de las manos es una técnica utilizada en China desde hace siglos. Aquí mostramos dos obras del artista chino Gao Qipei (1660-1734), que pintaba sus obras con los dedos de sus manos e incluso utilizando las uñas de los mismos, Ciervo (1713), del Walters Art Museum de Baltimore (EE.UU.) y Pintura con los dedos de un águila y un pino, del Shangai Museum (fotografía de captmondo)

La pintura realizada con los dedos de las manos es una técnica utilizada en China desde hace siglos. Aquí mostramos dos obras del artista chino Gao Qipei (1660-1734), que pintaba sus obras con los dedos de sus manos e incluso utilizando las uñas de los mismos, Ciervo (1713), del Walters Art Museum de Baltimore (EE.UU.) y Pintura con los dedos de un águila y un pino, del Shangai Museum (fotografía de captmondo)Otra de las personas con las que me entrevisté en el centro de investigación en matemática aplicada del País Vasco fue el matemático Sandeep Kumar, de Rajastán, al noroeste de la India. Sandeep me habló de que utilizaba dos formas distintas de contar con los dedos. Una de ellas es la que hemos mencionado aquí como la técnica británica, es decir, se empieza con la mano cerrada, en su caso la izquierda, y se van abriendo los dedos en este orden, índice (1), corazón (2), anular (3), meñique (4) y pulgar (5), y de forma idéntica se continúa contando con la otra mano, del 6 al 10.

Sandeep me comentó que existía la posibilidad de empezar por el meñique, pero eso no era muy frecuente ya que en la India el gesto de levantar el dedo meñique significa que necesitas ir al baño, incluso de forma más específica, que vas a mear. La verdad es que este gesto llamó mi atención y decidí buscar cual podría ser el origen del mismo. Al parecer, según el hinduismo cinco son los elementos fundamentales para la creación del universo, los pancha mahabhuta, el fuego (agni), el aire (vayu), el éter (akasha), la tierra (prithvi) y el agua (apas o yala), los cuales se relacionaban antiguamente con los cinco dedos de la mano, en este orden, pulgar, índice, corazón, anular y meñique. De la relación del meñique con el agua podría venir el mencionado gesto.

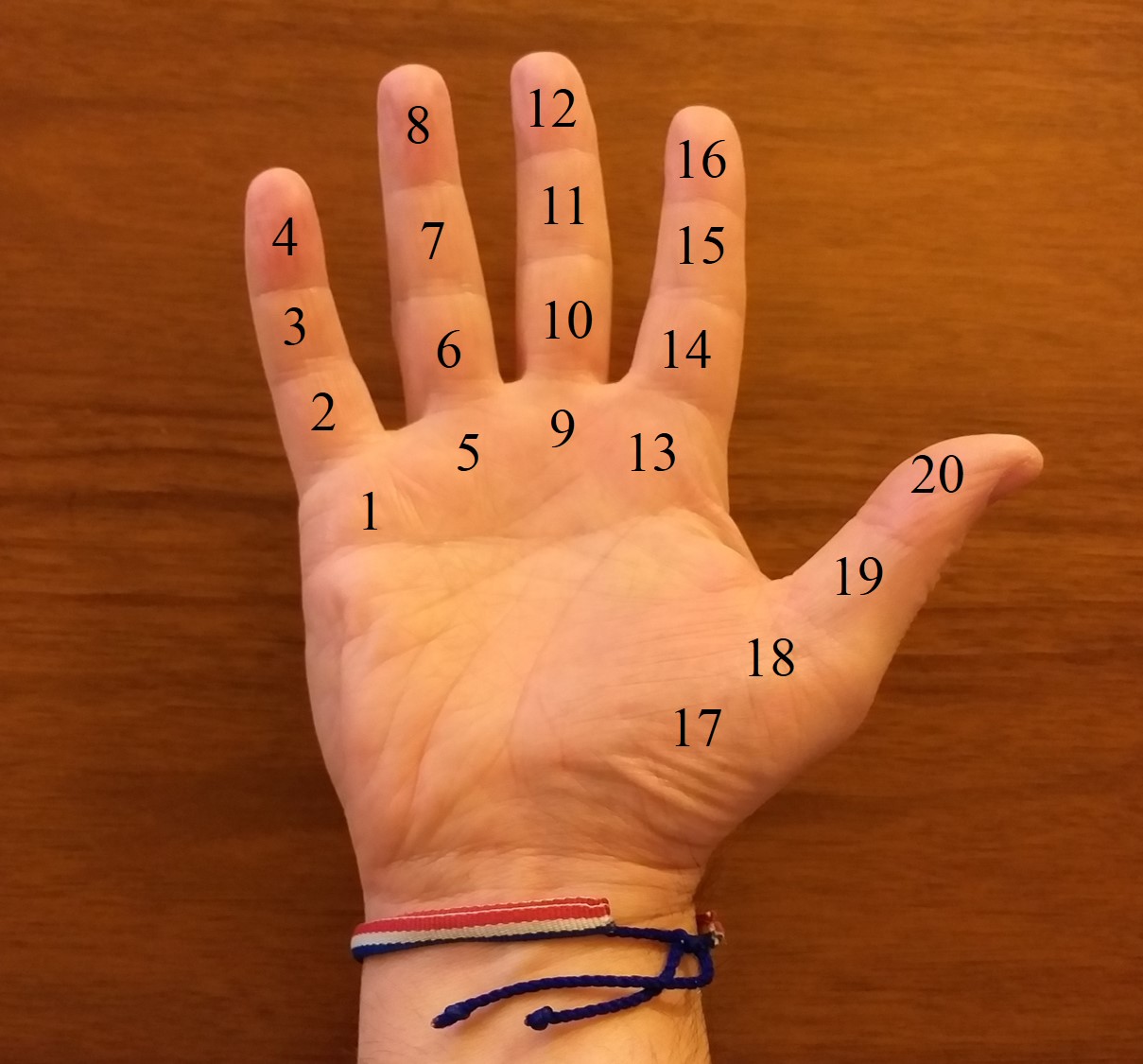

El segundo método que utilizaba el matemático indio para contar era utilizando las falanges de las dos manos. En total tenemos 14 falanges en cada mano, dos en el pulgar y tres en el resto de dedos. Se empieza contando por la falange inferior del dedo meñique y se continúa contando, de abajo hacia arriba en cada dedo, del 1 al 14. Y con las dos manos se puede contar hasta 28.

En el libro Historia universal de las cifras, de Georges Ifrah, cuenta que un chino, de la provincia china de Cantón, le habló de un uso práctico de esa forma de contar que le había visto a su madre. Para contar los días del ciclo menstrual, que de media son 28, la madre anudaba un cordel en cada una de las 28 falanges, de las dos manos, según iban pasando los días del ciclo y así saber cuándo volvería a tener la menstruación (en ese tiempo no había aplicaciones móviles que te fueran avisando).

Aunque, como me contó Sandeep, hay quienes cuentan 14 en cada mano y quienes, como él, cuentan hasta 15, como si el dedo pulgar tuviese también tres falanges.

Esta es la manera en la que cuenta el matemático indio Sandeep Kumar, del Basque Center for Applied Mathematics (BCAM). Cuenta las falanges de la mano, tres por cada dedo (incluido el pulgar, aunque realmente tenga dos falanges), empezando por la falange de abajo del meñique, de la mano izquierda, para el 1, segunda falange para el 2 y tercera para el 3, se continúa con las falanges del dedo anular, de nuevo abajo a arriba, para contar del 4 al 6, y así con los demás dedos, hasta 15 en esa mano, y de 16 a 30, en la otra mano, la derecha

Esta es la manera en la que cuenta el matemático indio Sandeep Kumar, del Basque Center for Applied Mathematics (BCAM). Cuenta las falanges de la mano, tres por cada dedo (incluido el pulgar, aunque realmente tenga dos falanges), empezando por la falange de abajo del meñique, de la mano izquierda, para el 1, segunda falange para el 2 y tercera para el 3, se continúa con las falanges del dedo anular, de nuevo abajo a arriba, para contar del 4 al 6, y así con los demás dedos, hasta 15 en esa mano, y de 16 a 30, en la otra mano, la derechaEn el libro de Georges Ifrah, que cita el texto Les anciens prócedés de calcul sur les doigts en Orient et en Occident de J. G. Lemoine, relaciona esta forma de contar con el calendario hindú, que es lunisolar, es decir, tiene en cuenta tanto las fases de la luna, como del sol. Cada ciclo lunar se corresponde aproximadamente con 29,5 días, que da lugar al concepto de mes lunar (más o menos, 30 días, en realidad, 30 “días lunares”, tithi). Cada mes lunar contiene dos quincenas o fases de la luna (paksha), de unos 15 días. La primera es la fase de crecimiento, que va desde la luna nueva a la luna llena, llamada Shukla Paksha, y la segunda la de decrecimiento, que va desde la luna llena a la nueva, que recibe varios nombres, como Krishna Paksha. Los doce meses lunares se corresponden con aproximadamente 354 días, por lo que, más o menos, cada tres años se introduce un mes extra, que suele ser una repetición de unos de los meses normales, para ajustarlo al calendario solar.

Según menciona Georges Ifrah, esta forma de contar, que es la que utiliza el matemático indio Sandeep con quien estuve charlando sobre esta cuestión, se utiliza en la India, pero también en la península de Indochina (Camboya, Vietnam, Laos, Birmania y Tailandia) y la China meridional. Curiosamente, el calendario chino también es lunisolar.

El tatuaje de henna es un arte de pintura corporal tradicional de algunos países como la India o Pakistán. Aquí vemos algunas manos tatuadas con henna. Fotografía de la página Ceramics and Pottery Arts and Resources

El tatuaje de henna es un arte de pintura corporal tradicional de algunos países como la India o Pakistán. Aquí vemos algunas manos tatuadas con henna. Fotografía de la página Ceramics and Pottery Arts and ResourcesEsta misma manera de contar la utilizaba otro de los matemáticos de BCAM, Mostafa Shahriari, de Isfahan, en Irán. Aunque el origen de ambas formas es distinto. Como ya expliqué en la entrada anterior Y tú, ¿cómo cuentas con los dedos? (1), en relación a la forma en la que contaba la familia de mi compañero Abdelmalik Moujahid, que es de Marruecos, esta técnica de conteo está relacionada con el Islam y los 99 nombres de Alá.

Mujer arrodillada contando con sus dedos (1673), del pintor de miniaturas persa Mu`in Musavvir, nacido es Isfahan (Irán) hacia 1610-1615. Imagen del British Museum

Mujer arrodillada contando con sus dedos (1673), del pintor de miniaturas persa Mu`in Musavvir, nacido es Isfahan (Irán) hacia 1610-1615. Imagen del British MuseumMostafa también me explicó que en ocasiones también utilizaba otra forma de contar. Una de las comentadas en la anterior entrada. Tocando con el dedo pulgar el resto de los dedos, primero de la mano derecha, de meñique (1) a índice (4), y luego la mano extendida (5). Y con el mismo gesto en la otra mano del 6 al 10.

Este matemático iraní me explicó que en Irán no era normal contar como lo hacíamos muchos de nosotros, con el puño cerrado y levantando los dedos, empezando por el pulgar, porque el pulgar levantado solo era un gesto ofensivo, que significa lo mismo que, para nosotros, levantar el dedo corazón, lo que conoce como “sacar o enseñar el dedo” o “hacer una peineta”.

Según Georges Ifrah, el origen de la base 60 que utilizaron algunos pueblos antiguos como los sumerios o los babilonios es una mezcla de dos bases, la base 5, o incluso la decimal (10), y la base 12, que es una base muy versátil, por tener varios divisores, 2, 3, 4 y 6. Las bases 5 y 10 son muy naturales, ya que están relacionadas con nuestro cuerpo. Cada mano tiene cinco dedos y las dos manos tienen en total 10 dedos. Pero, ¿cuál es el origen de la base duodecimal?

La hipótesis que defiende Ifrah es que estaría relacionada con la manera de contar utilizando las falanges de las manos, ya que precisamente en la zona de Mesopotamia (Irán e Iraq, entre otros países) se sigue utilizando la técnica de contar las falanges. Según Ifrah, con el dedo pulgar se contarían las falanges de los otros cuatro dedos, a tres falanges por dedo, en total, doce falanges. La mano derecha se utilizaría para contar del 1 al 12, y la izquierda para los múltiplos de 12, luego en total, se podría contar hasta 144. Es decir, un sistema de numeración en base 12.

El origen del sistema duodecimal, según la hipótesis del historiador de la ciencia Georges Ifrah, estaría en la forma de contar las falanges de los dedos, desde el meñique hasta el índice, apuntando con el pulgar de cada mano. Con la mano derecha se contaría del 1 al 12, y se utilizaría la izquierda para los múltiplos de 12. Así, tocando con el pulgar de la mano izquierda la segunda falange del dedo anular y con el de la derecha la segunda falange del dedo índice, como se muestra en la imagen, se indicaría el número 5 x 12 + 11 = 71

El origen del sistema duodecimal, según la hipótesis del historiador de la ciencia Georges Ifrah, estaría en la forma de contar las falanges de los dedos, desde el meñique hasta el índice, apuntando con el pulgar de cada mano. Con la mano derecha se contaría del 1 al 12, y se utilizaría la izquierda para los múltiplos de 12. Así, tocando con el pulgar de la mano izquierda la segunda falange del dedo anular y con el de la derecha la segunda falange del dedo índice, como se muestra en la imagen, se indicaría el número 5 x 12 + 11 = 71Vamos a terminar esta entrada explicando la manera de contar con los dedos de la madre del matemático de origen coreano del BCAM, Dae-Jin Lee, el chisanbop.

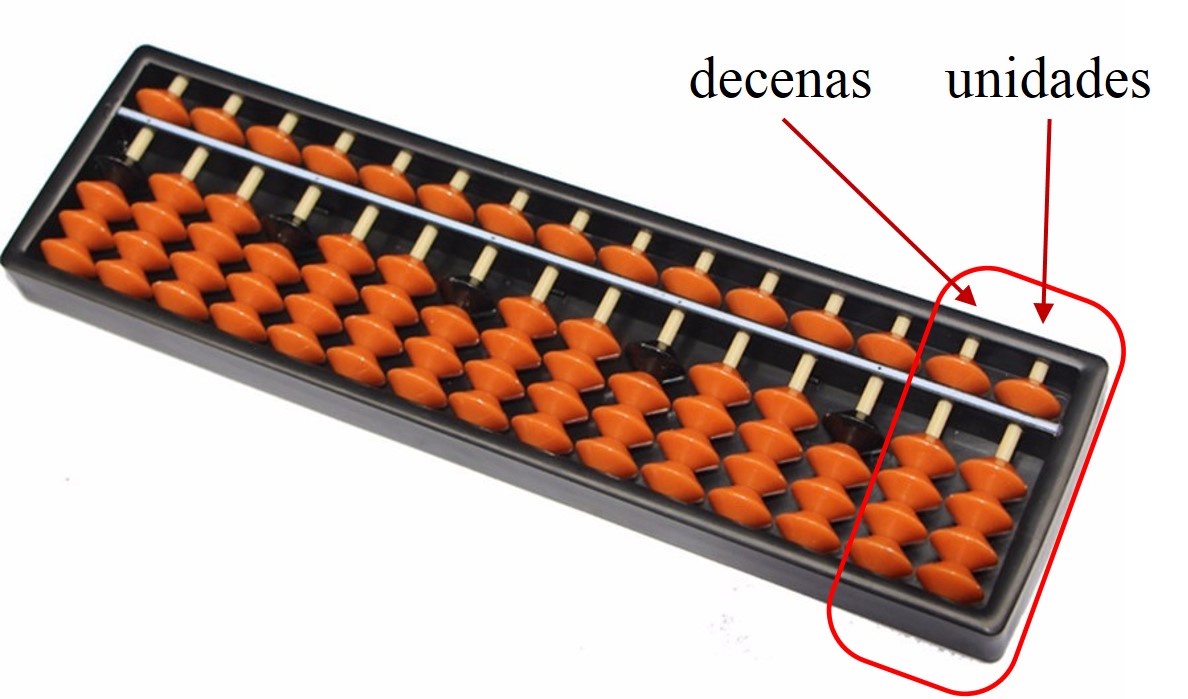

El chisanbop es un método para contar con los dedos inventado en Corea en la década de 1940. Sus inventores Sung Jin Pai y su hijo Hang Young Pai adaptaron la idea del ábaco coreano, que es un ábaco 1:4 igual que el soroban o ábaco japonés, a los dedos de la mano. La palabra chisanbop viene de las palabras coreanas chi “dedo” y sanpop “cálculo”.

Ábaco coreano o japonés, de tipo 1:4, es decir, en cada varilla hay 4 fichas en la parte de abajo y una en la de arriba, en el que se han marcado las varillas de las unidades y las decenas

Ábaco coreano o japonés, de tipo 1:4, es decir, en cada varilla hay 4 fichas en la parte de abajo y una en la de arriba, en el que se han marcado las varillas de las unidades y las decenasPara el chisanbop cada una de las manos se corresponde con una de las varillas del ábaco coreano, la mano derecha para las unidades y la izquierda para las decenas, por lo que se pueden representar los números de una y dos cifras, es decir, del 0 hasta el 99.

Los dedos índice, corazón, anular y meñique de la mano derecha toman en valor 1 (serían las 4 fichas de abajo en la varilla de las unidades en el ábaco), mientras que el pulgar toma el valor 5 (sería la ficha de arriba de la varilla de las unidades). Con esta mano, al igual que con la primera varilla del ábaco, podemos representar cualquier número de una cifra, del 0 al 9. Se empieza con la mano abierta, con la palma hacia abajo, en el aire o justo encima de una mesa y se bajan ligeramente, o tocando la mesa, los dedos que se quieren utilizar. Los dedos de las unidades se empiezan a usar en orden del índice al meñique. Así, para indicar el 1 se baja el índice, para el 2 el índice y el corazón, o para el 8 sería el pulgar, el índice, el corazón y el anular.

Valores de los dedos de las manos, izquierda y derecha, en el chisanbop

Valores de los dedos de las manos, izquierda y derecha, en el chisanbopLos dedos índice, corazón, anular y meñique de la mano izquierda toman en valor 10 y el pulgar toma el valor 50, por lo que con esta mano se representan las decenas. Por lo tanto, con las dos manos se pueden representar todos los números de una o dos cifras, del 0 al 99. Así, en la siguiente imagen se está marcando el valor 82 con los dedos.

Los dedos de las manos bajados están marcando, según el sistema del chisanbop, el número 82. La mano derecha (unidades) tiene bajados los dedos índice y corazón, 2, mientras que la mano izquierda (decenas) tiene bajados los dedos pulgar, índice, corazón y anular, 80

Los dedos de las manos bajados están marcando, según el sistema del chisanbop, el número 82. La mano derecha (unidades) tiene bajados los dedos índice y corazón, 2, mientras que la mano izquierda (decenas) tiene bajados los dedos pulgar, índice, corazón y anular, 80En la década de 1970 el chisanbop llegó a Estados Unidos y a raíz de su presencia en el Show de Johnny Carson llamó la atención del profesorado, la administración y los padres y madres, y se empezó a utilizar en algunos centros educativos.

Contando dedos, tinta sobre papel, del artista islandés Einar Örn Benediktsson. Imagen de la página del artista

Contando dedos, tinta sobre papel, del artista islandés Einar Örn Benediktsson. Imagen de la página del artistaComo punto final de esta entrada de la sección Matemoción del Cuaderno de Cultura Científica me gustaría agradecer la colaboración de todas las personas a las que he entrevistado tanto para la entrada anterior Y tú, ¿cómo cuentas con los dedos? (1) , como para esta. ¡Muchísimas gracias!

Marta y María Magdalena (aprox. 1598), pintura del pintor italiano Caravaggio (1571-1610), en el que Marta está contando con los dedos. Obra perteneciente al Detroit Institute of Arts. Imagen de Wikimedia Commons

Marta y María Magdalena (aprox. 1598), pintura del pintor italiano Caravaggio (1571-1610), en el que Marta está contando con los dedos. Obra perteneciente al Detroit Institute of Arts. Imagen de Wikimedia CommonsBibliografía

1.- Levi Leonard Conant, Counting, The world of mathematics, volumen 1, James Newman (editor), Dover, 1956.

2.- Georges Ifrah, Historia universal de las cifras, Ensayo y pensamiento, Espasa, 2002 (quinta edición).

3.- Página web del artista Guido Daniele

4.- Página web del Basque Center for Applied Mathematics

5.- Karl Menninger, Number words and number symbols, Dover, 1969.

6.- J. G. Lemoine, Les anciens prócedés de calcul sur les doigts en Orient et en Occident, Revue des Études Islamiques 6, pp. 1 – 60, 1932.

7.- Página web del British Museum

8.- J. Dan Knifong, Grace M. Burton, Chisanbop: Just Another Kind of Finger Reckoning?, The Arithmetic Teacher 26, n. 7, pp. 14-17, 1979.

9.- Jay Greenwood, Critique on the Chisanbop Finger Calculation Method, The Arithmetic Teacher 26, n. 7, pp. 18-21, 1979.

10.- Página web del artista Einar Örn Benediktsson

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de la Cátedra de Cultura Científica

El artículo Y tú, ¿cómo cuentas con los dedos? (2) se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Y tú, ¿cómo cuentas con los dedos? (1)

- La morra, jugando a contar con los dedos

- La insoportable levedad del TRES, o sobre la existencia de sistemas numéricos en base 3

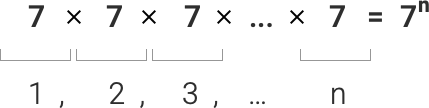

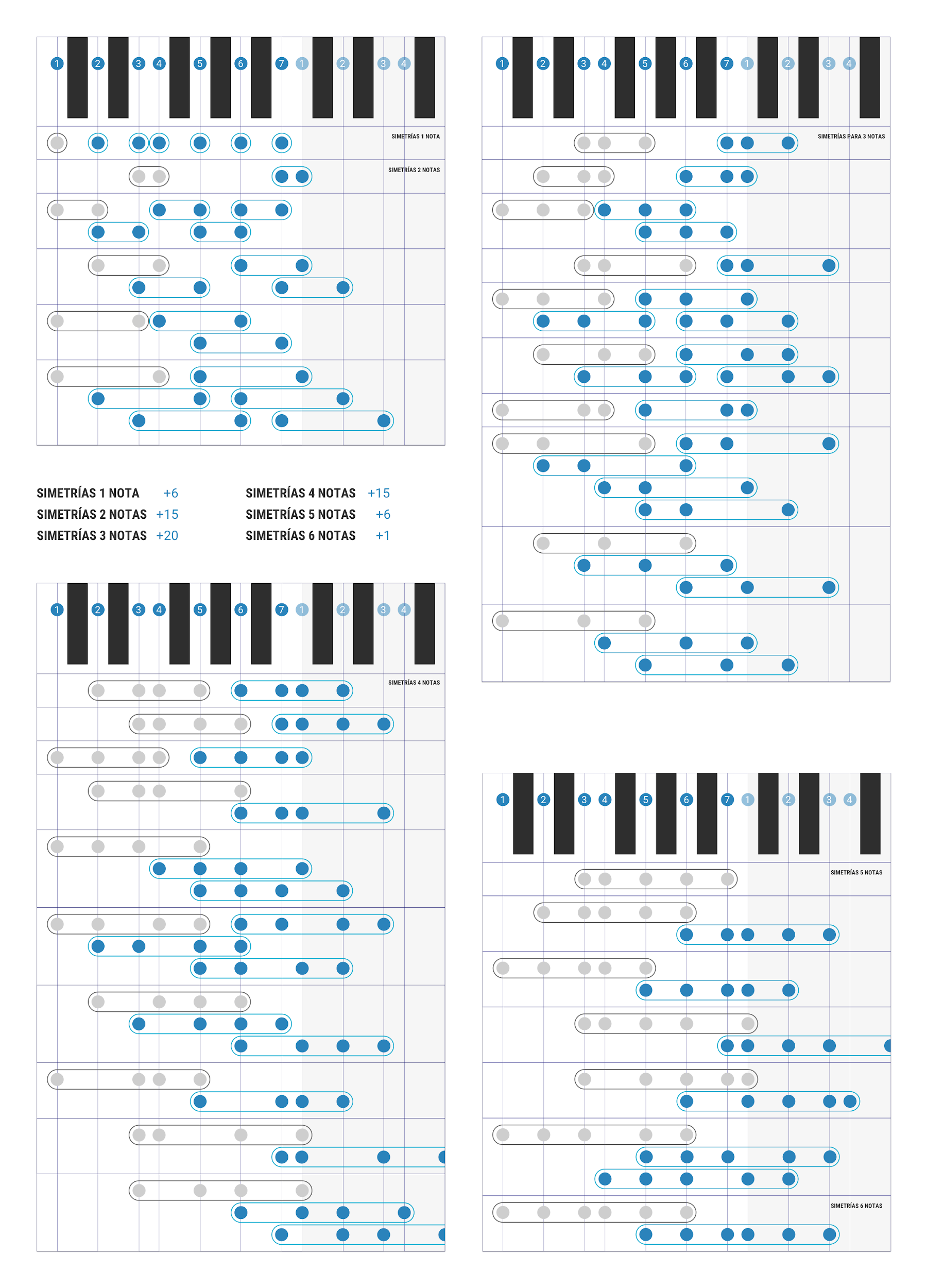

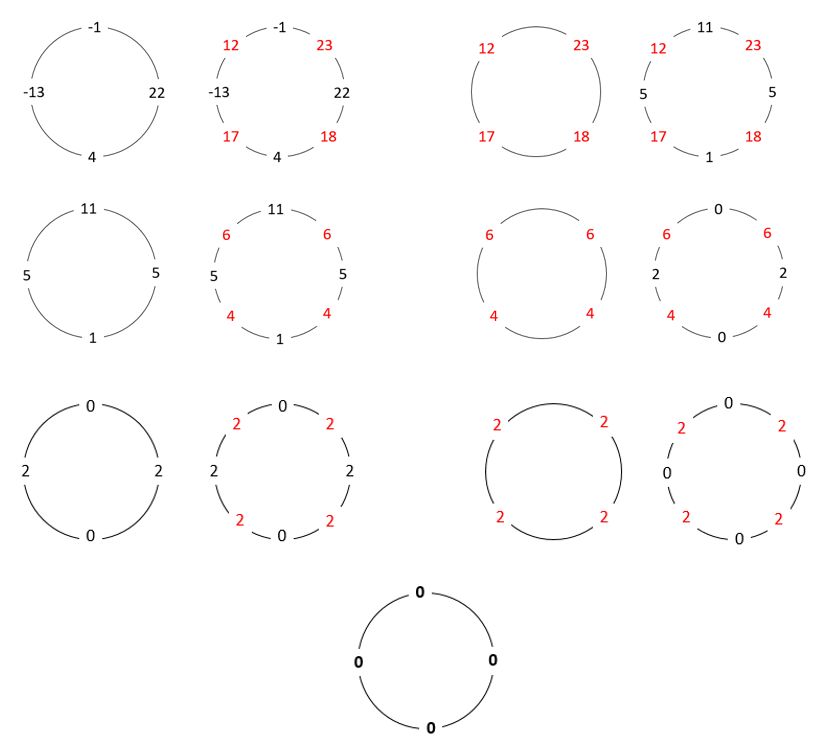

Patrón de interferencia en ondas periódicas

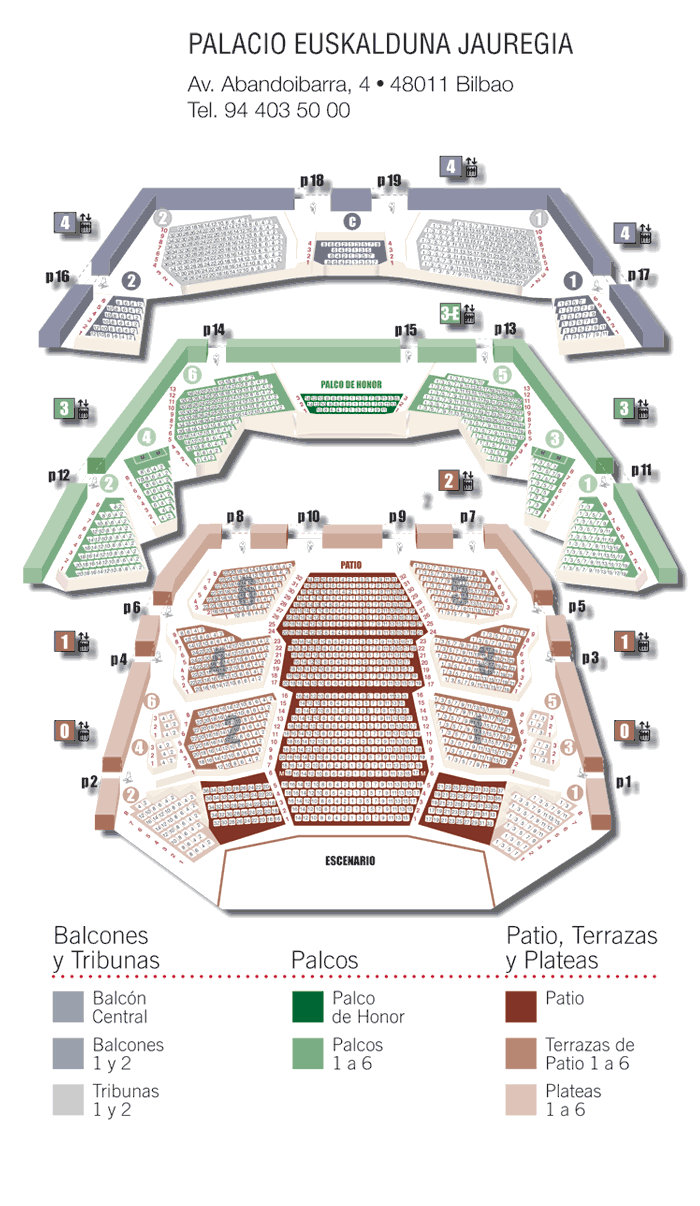

Los precios de las localidades en los auditorios de música dependen de dos variables: la visión del escenario y el patrón de interferencia del sonido. En el Euskalduna las localidades más caras son las del patio, en la misma zona antinodal que el palco de honor.

Los precios de las localidades en los auditorios de música dependen de dos variables: la visión del escenario y el patrón de interferencia del sonido. En el Euskalduna las localidades más caras son las del patio, en la misma zona antinodal que el palco de honor.Ya hemos visto el patrón de interferencia en pulsos de ondas. Vamos ahora a dar el siguiente paso considerando ondas periódicas.

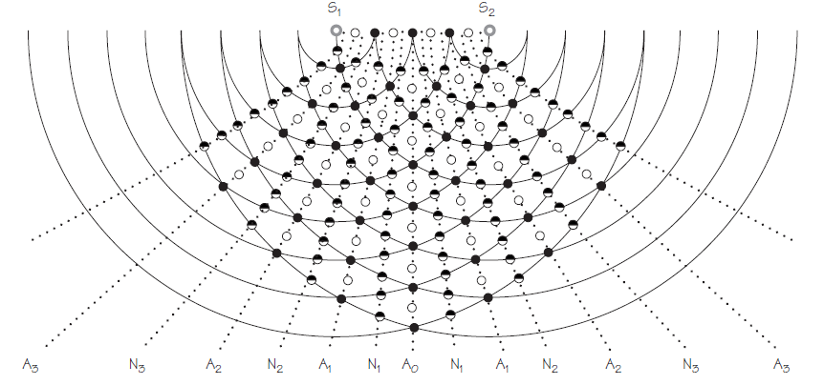

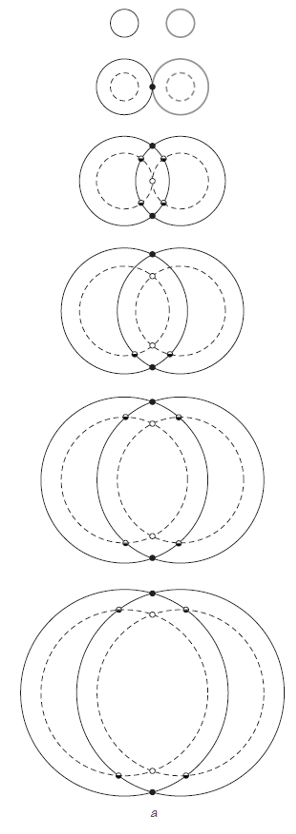

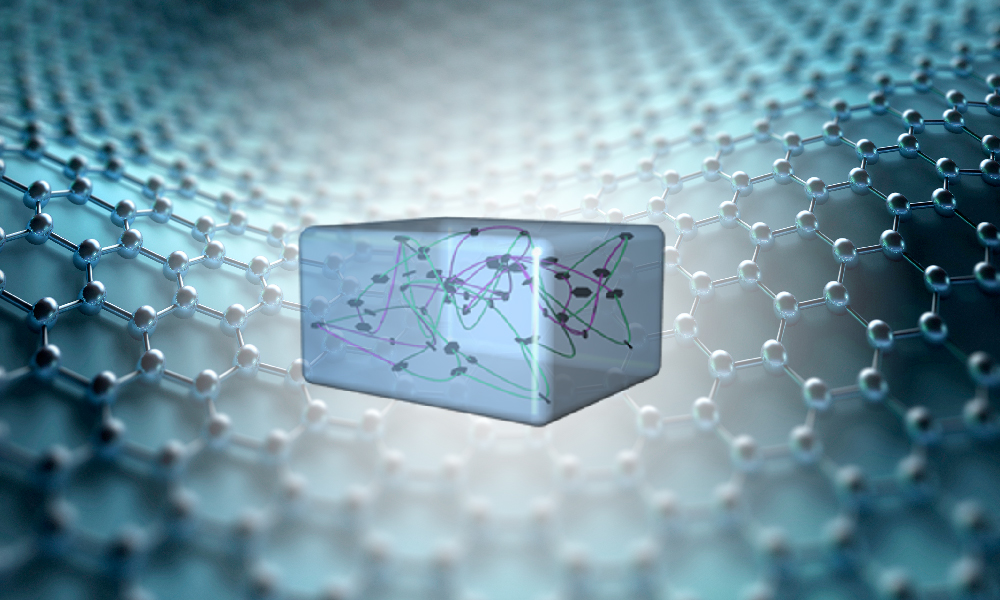

Figura 1. Los círculos negros indican donde cresta se encuentra con cresta, los círculos en blanco donde se encuentra valle con valle y los círculos mitad negro/mitad en blanco donde una cresta se encuentra con un valle. Las líneas de máxima interferencia constructiva están etiquetadas como A0, A1, A2, etc. Las líneas etiquetados como N1, N2, etc. representan bandas a lo largo de las que existe la máxima interferencia destructiva.

Figura 1. Los círculos negros indican donde cresta se encuentra con cresta, los círculos en blanco donde se encuentra valle con valle y los círculos mitad negro/mitad en blanco donde una cresta se encuentra con un valle. Las líneas de máxima interferencia constructiva están etiquetadas como A0, A1, A2, etc. Las líneas etiquetados como N1, N2, etc. representan bandas a lo largo de las que existe la máxima interferencia destructiva.Cuando se emiten dos ondas periódicas de igual amplitud en lugar de pulsos individuales, se produce una superposición en toda la superficie, como también se muestra en la Figura 1. A lo largo de la línea de puntos central de la figura, hay una amplitud de la perturbación doble. A lo largo de las líneas etiquetadas con N, la altura del agua permanece inalterada. Dependiendo de la longitud de onda y la distancia entre las fuentes, puede haber muchas líneas de interferencia constructiva y destructiva.

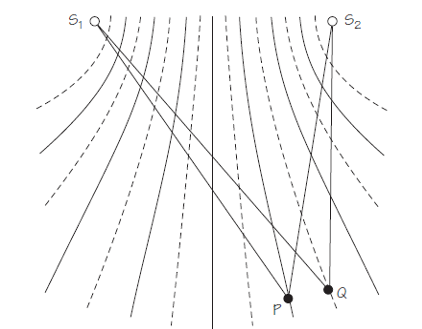

Figura 2

Figura 2Ahora podemos interpretar el patrón de interferencia de la Figura 2 (que ya apareció al hablar de pulsos de ondas). Las bandas grises son áreas donde las ondas se cancelan entre sí en todo momento; se las llama líneas nodales. Estas bandas corresponden a las líneas etiquetadas como N en la Figura 1. Entre estas bandas hay otras bandas donde la cresta y el valle se suceden, donde las ondas se refuerzan. Estas se llaman líneas antinodales.

Este patrón de interferencia se establece mediante la superposición de ondas de dos fuentes. Para las ondas en el agua, el patrón de interferencia se puede ver directamente. Pero ya sean visibles o no, todas las ondas, incluidas las ondas de de los terremotos, las ondas del sonido o los rayos X, pueden establecer patrones de interferencia. Por ejemplo, supongamos que dos altavoces alimentados por el mismo reproductor funcionan a la misma frecuencia. Al cambiar nuestra posición frente a los altavoces podemos encontrar las regiones nodales donde las interferencias destructivas hacen que solo se escuche un sonido débil. También podemos encontrar las regiones antinodales en las que se recibe una señal fuerte. Por ello el precio de las butacas en los auditorios de música varía más por el patrón de difracción (muy complejo en este caso) del sonido y no tanto por la visibilidad de la orquesta.

La hermosa simetría de estos patrones de interferencia no es accidental. Más bien, todo el patrón está determinado por la longitud de onda λ y la separación de las fuentes d. A partir de estos datos se pueden calcular los ángulos en los que las líneas nodal y antinodal se extienden a ambos lados de A0.

Pero de aquí se sigue algo mucho más interesante. A la inversa, es posible que conozcamos d, y podemos encontrar los ángulos estudiando el patrón de interferencia. En este caso podemos calcular la longitud de onda incluso si no podemos ver las crestas y valles de las ondas directamente. Esto es muy útil porque la mayoría de las ondas en la naturaleza no se pueden ver directamente. Para averiguar su longitud de onda se debe estudiar el patrón de interferencia, buscar las líneas nodales y antinodales y calcular λ a partir de la geometría.

Figura 3

Figura 3La Figura 3 muestra parte del patrón de la Figura 1. En cualquier punto P de una línea antinodal las ondas de las dos fuentes llegan en fase. Esto puede ocurrir solo si P está igual de lejos de S1 y que de S2, o si P está un número entero de longitudes de onda más lejos de una fuente que de la otra. En otras palabras, la diferencia en distancias (S1P – S2P) debe ser igual a nλ, siendo λ la longitud de onda y n cero o cualquier número entero. En cualquier punto Q de una línea nodal las ondas de las dos fuentes llegan exactamente fuera de fase. Esto ocurre porque Q está un número impar de medias longitudes de onda (1⁄2λ, 3⁄2λ, 5⁄2λ, etc.) más lejos de una fuente que de la otra. Esta condición se puede escribir S1Q – S2Q = (n + 1⁄2)λ.

La distancia desde las fuentes hasta un punto de detección puede ser mucho mayor que la separación de las fuentes d. En ese caso, existe una relación simple entre la posición del nodo, la longitud de onda λ y la separación d. La longitud de onda se puede calcular a partir de las mediciones de las posiciones de las líneas nodales.

Este tipo de análisis permite calcular a partir de mediciones simples realizadas en un patrón de interferencia la longitud de onda de cualquier onda. Esto se aplica rutinariamente a las ondulaciones en el agua, al sonido a todas las escalas o a la luz en todas sus manifestaciones. Este concepto tan simple tiene unos usos impresionantes: desde el estudio del núcleo de la Tierra estudiando las ondas de los terremotos, a las colisiones de agujeros negros que provocan ondas gravitacionales, pasando por el diseño y tarificación de salas de concierto.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Patrón de interferencia en ondas periódicas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Más allá de los mamuts

Suelo aprovechar estos artículos quincenales para contar noticias científicas que me parecen importantes, curiosas o diferentes de alguna forma. Muchas de ellas tienen que ver con animales porque, qué demonios, me encantan los animales. Me fascina la versatilidad que adopta la vida en nuestro planeta y cómo nos relacionamos con ella los humanos desde nuestra posición de supuesta superioridad (supuesta, digo, porque si es de inteligencia de lo que hablamos, se nos están acabando las formas de medirla en las que salgamos ganando).

Hoy no vengo a hablar de una noticia o una historia. Hoy me he tomado la libertad de escribir algo un poco distinto. Hoy les traigo una recopilación de animales que fueron y ya no son: un repaso por algunos de los grandes mamíferos que una vez caminaron sobre la Tierra, algunos mucho antes que nosotros, los humanos, algunos a la vez durante miles de años para después desaparecer. Una selección hecha desde mi fascinación personal, desde el ingenuo asombro de imaginarme caminando entre las versiones más enormes de los animales que hoy conocemos.

Elasmoterio, el unicornio siberiano

Imagen: Wikimedia Commons

Imagen: Wikimedia CommonsAunque al pensar en unicornios les damos forma de caballo, algunos expertos creen que en realidad el origen de este ser mitológico pudo ser el elasmoterio o Elasmotherium sibiricum, un mamífero asiático emparentado con los actuales rinocerontes, dotado de un enorme cuerno de más de un metro de largo e inusualmente ancho, producto de la unión de los dos cuernos que tienen los actuales rinocerontes.

Es uno de los 250 especies distintas que se conocen de rinocerontes, de las cuales solo 5 están vivas hoy. Desde hace tiempo se cree que desapareció hace 200.000 años, aunque otro análisis fósil reciente considera que pudo seguir vivo hasta hace 39.000 años, cuando las condiciones climáticas de una glaciación acabaron con ellos.

Megaterio, el perezoso gigante

Imagen: Wikimedia Commons

Imagen: Wikimedia CommonsMegaterio proviene del griego y se traduciría como ‘bestia gigante’. Aunque hablemos de él en singular, de hecho el término Megatherium no se da a una especie sino a un género, es decir, a un grupo de especies de perezosos gigantes, antecesores de los actuales perezosos que vivieron principalmente en América del Sur.

El primer megaterio jamás descubierto se encontró en Argentina en 1785 por un español y directamente enviado a Madrid, donde se conserva hoy y solo hay que acercarse al Museo Nacional de Ciencias Naturales para echarle un vistazo a esos enormes huesos convertidos en piedra. Estos animales podían medir entre 6 y 7 metros de la cola a la cabeza y llegaban a pesar 3 toneladas. Los análisis de sus huesos fosilizados muestran cierta habilidad para alzarse sobre sus dos patas traseras, y su longitud les permitía alcanzar alimentos a los que difícilmente podían llegar otros herbívoros, lo cual suponía una ventaja competitiva.

Algunos estudios apuntan a que vivieron hasta hace unos 10.000 años, cuando la expansión de grupos de cazadores humanos junto con la disminución de sus zonas de hábitat a causa de cambios climáticos los empujaron a la extinción.

Gliptodonte, el gran armadillo

Imagen: Wikimedia Commons

Imagen: Wikimedia CommonsImaginen un mamífero cuyo aspecto es la mezcla de un perezoso con una tortuga a causa del voluminoso caparazón que carga a sus espaldas. Eso sería, en resumen, un armadillo. Ahora imaginen que mide 3,3 metros de punta a punta, 1,5 metros de alto y pesa 2 toneladas. Eso sería un gliptodonte, un antecesor del actual armadillo que vivió durante el Pleistoceno y que comenzó poblando la zona de Sudamérica pero terminó expandiéndose hacia el norte hasta llegar a Centroamérica.

Se cree que estas moles acorazadas peleaban entre sí utilizando sus musculosas colas dotadas de duros anillos de hueso, igual que los machos de ciervo luchan hoy atacándose con las cornamentas. En un estudio hecho con simulaciones matemáticas, un grupo de paleontólogos concluyó que la fuerza y dureza de sus colas podía llegar a romper el caparazón de otro gliptodonte, causándose heridas de suficiente gravedad como para morir a causa de estas peleas.

Aunque hay evidencias de que los humanos cazaban gliptodontes, quizá para utilizar sus caparazones como refugio, su extinción probablemente se debió a una combinación de causas glimáticas y antropogénicas.

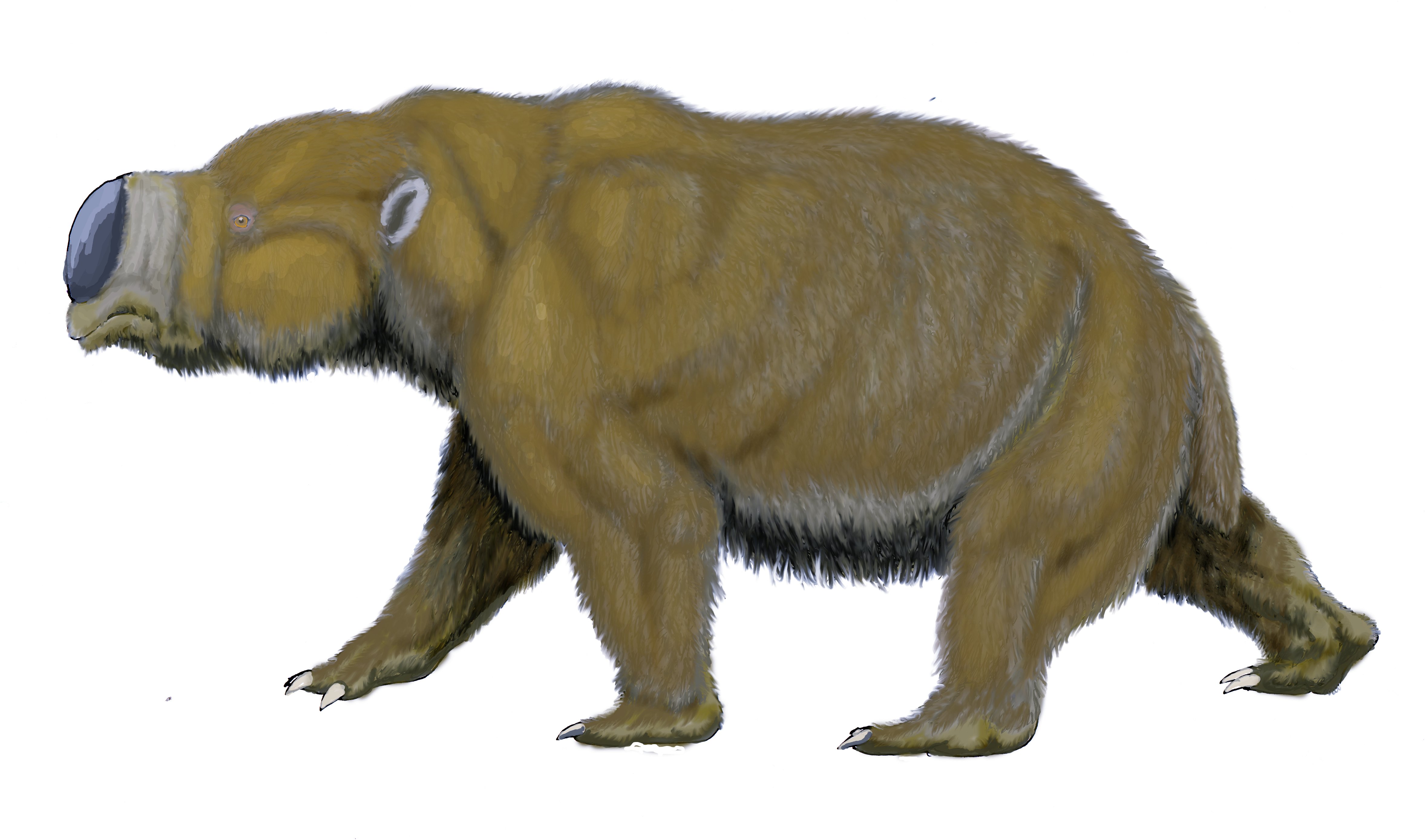

Diprotodonte, el marsupial más grande conocido

Imagen: Wikimedia Commons

Imagen: Wikimedia CommonsSon los primos gigantes de los actuales koalas, enormes marsupiales que vivieron en lo que hoy es Australia y que podían alcanzar el tamaño de un rinoceronte actual: tres metros de la nariz a la cola, dos metros de alto hasta los hombros y más de 2.700 kilos de peso. Al igual que los osos panda, son animales musculados y con una gruesa piel cubierta de pelo dotados de una dentadura de roedor, lo que significa que debían alimentarse de materia vegetal blanda. Al igual que los pandas, debían tener un metabolismo lento y movimientos pausados.

Esto pudo ser, en parte, el motivo de su extinción: fueron presa fácil de los humanos cuando estos poblaron Australia por primera vez, hace ahora unos 50.000 años. Se sabe que se extinguieron poco después de esta llegada, aunque existen varias teorías al respecto, que no son excluyentes: el cambio climático, la caza humana y la costumbre de los aborígenes australianos de quemar extensiones de bosque para abrir terreno donde creciesen plantas jóvenes que sirviesen de alimento a los humanos.

Gigantopiteco, un primate descomunal

Imagen: Wikimedia Commons

Imagen: Wikimedia CommonsCualquiera que haya visto frente a frente a un gorila macho en plenitud física conoce la sensación intimidante que semejante potencia muscular unida a la innegable inteligencia de sus gestos puede causar en nosotros, alfeñiques físicos la mayoría. La idea de un primate varias veces mayor, el Gigantopithekus blackii, nos hace sentir aun más pequeños y debiluchos.