Los sistemas de cuevas en mundos como Titán

Que nuestro Sistema Solar es un lugar muy diverso a nivel geológico nadie lo duda, y precisamente, asombrados por todas estas diferencias, nos preguntamos, ¿hay procesos geológicos análogos en cuerpos aparentemente tan distintos como lo son la Tierra y Titán?

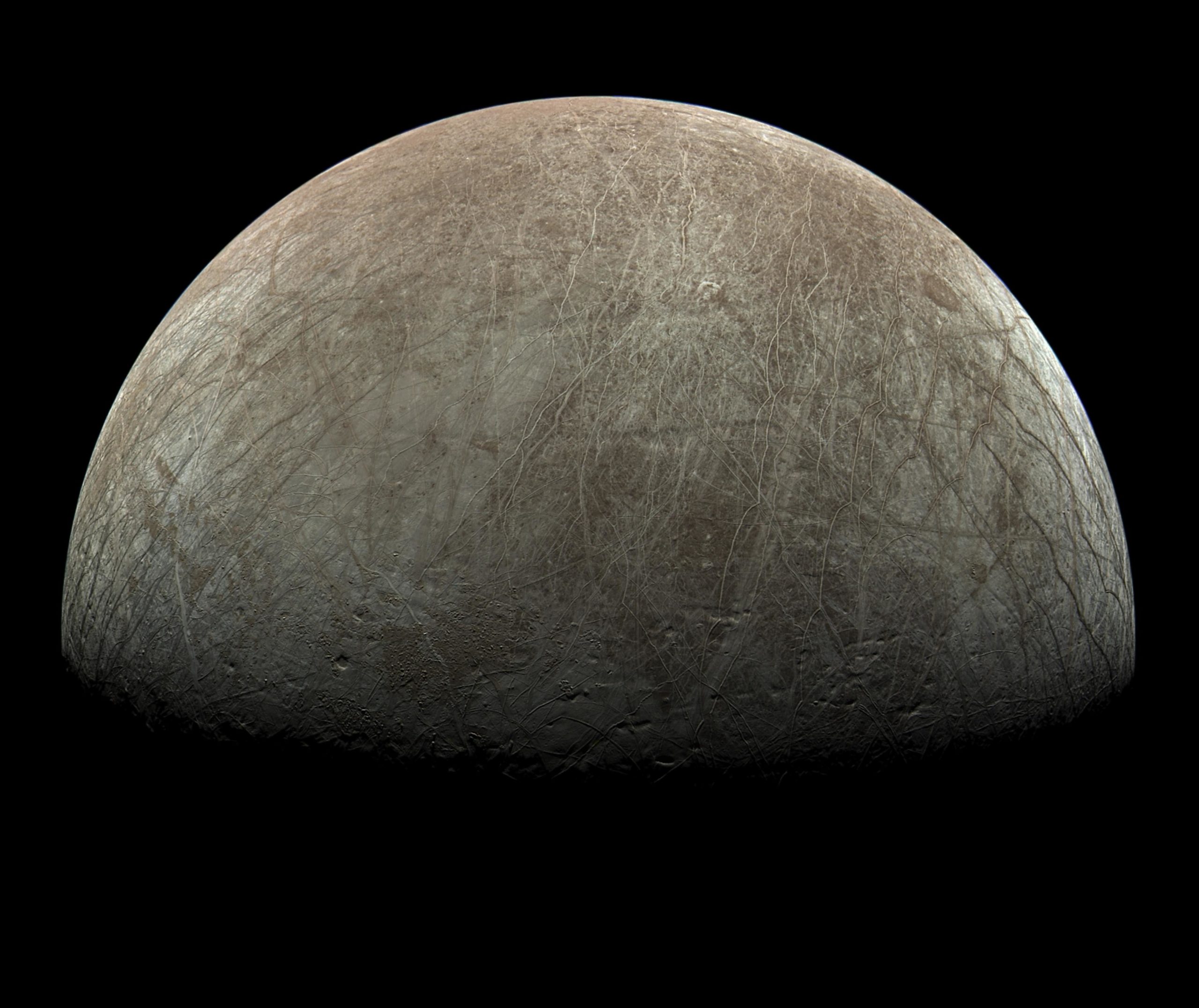

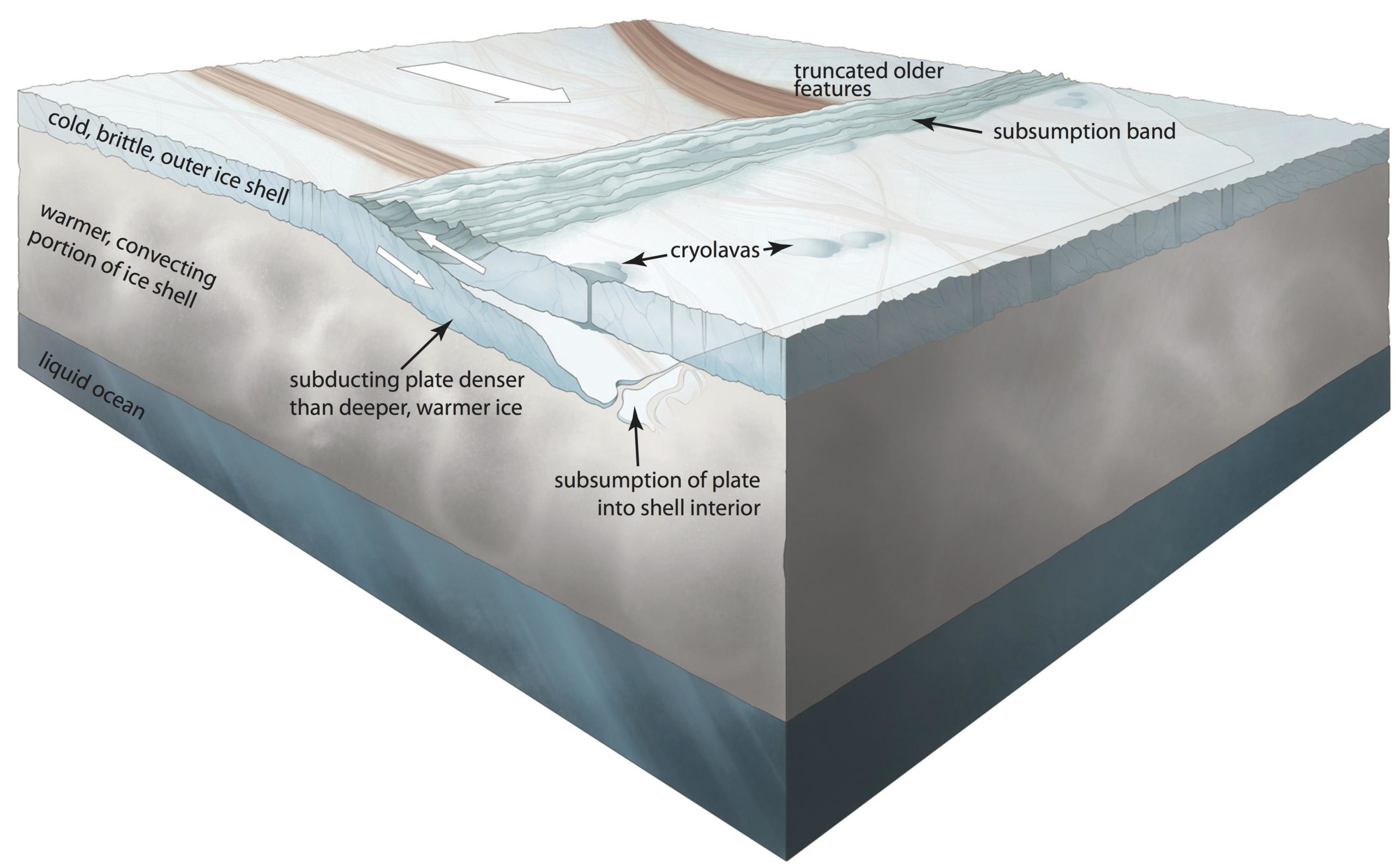

Titán es uno de los satélites de Saturno más interesantes no solo a nivel geológico, sino también a nivel astrobiológico: es el único satélite que tiene una atmósfera importante -tanto que su presión atmosférica en la superficie es superior a la de nuestro planeta- y es también, junto con la Tierra, el único lugar de nuestro Sistema Solar donde existe una especie de «ciclo hidrológico»… aunque con hidrocarburos en vez de con agua y, por último, donde existe un océano de agua líquida debajo de su corteza helada.

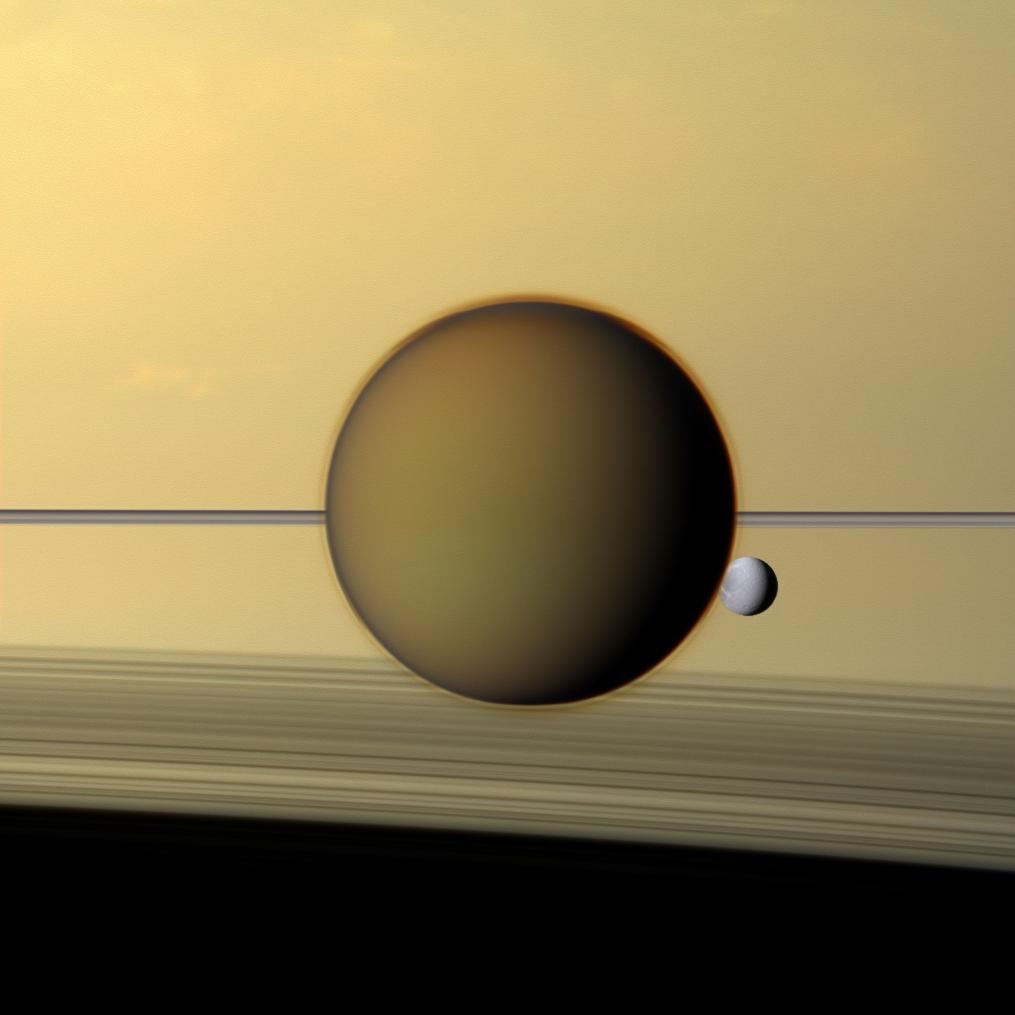

Titán, en primer plano, esconde a otro satélite de Saturno, Dione. Bajo la densa neblina se esconde uno de los cuerpos más interesantes de nuestro Sistema Solar. Imagen cortesía de NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.

Titán, en primer plano, esconde a otro satélite de Saturno, Dione. Bajo la densa neblina se esconde uno de los cuerpos más interesantes de nuestro Sistema Solar. Imagen cortesía de NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.Pero vayamos al grano porque en este artículo queremos hablar de cuevas. ¿Por qué? Porque las cuevas son lugares excepcionales y que permiten un cierto grado de aislamiento frente a la radiación y a las grandes variaciones de temperatura que pueda haber en el exterior, ya que suelen mantener unas condiciones ambientales estables a lo largo del tiempo. Estas condiciones podrían ser, desde el punto de vista de la vida, mucho más adecuadas para su desarrollo que las que hay en el exterior, especialmente en cuerpos ya no solo como Titán -cuya atmósfera ya hace de aislamiento contra la radiación y cuyas variaciones térmicas son lentas-, sino como Marte. También son lugares preferentes donde podríamos buscar compuestos orgánicos de vida pasada, ya que estas condiciones son también favorables para su preservación. Si a estas le sumamos que las cuevas suelen ser lugares oscuros donde la luz no da al menos de una manera directa a todo su interior, el potencial de preservación es todavía mayor.

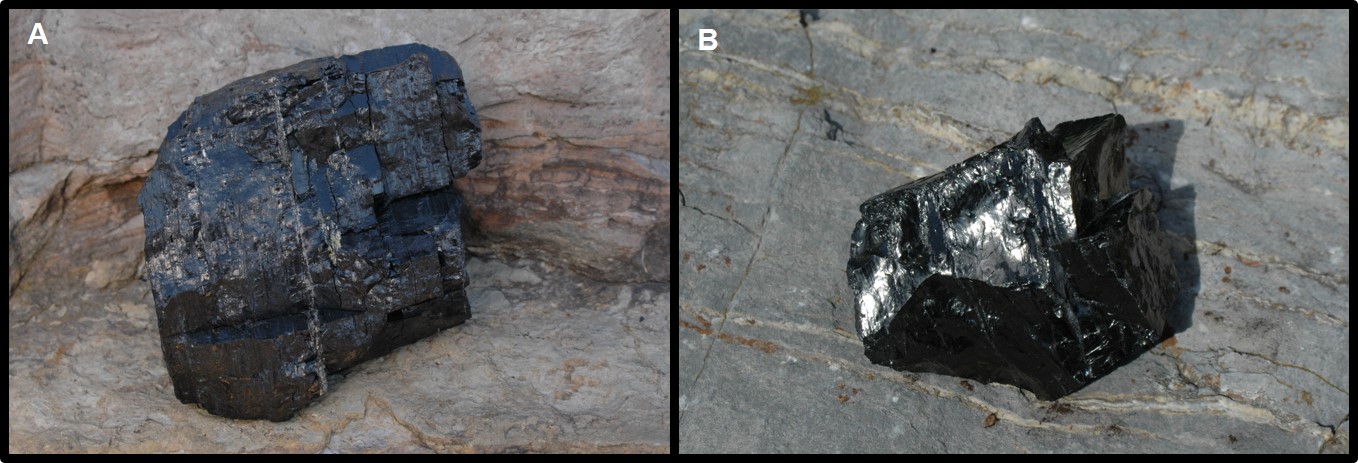

De existir, ¿sobre qué materiales podrían estar desarrolladas las cuevas de Titán? Hemos dicho que su corteza está fundamentalmente formada por hielo, pero en algunos lugares esta corteza está cubierta por compuestos orgánicos que llegan a formar capas de hasta varios cientos de metros de espesor y que se acumulan a partir de la propia atmósfera, rica en estos compuestos. Mientras tanto, en otras zonas intuimos únicamente la propia corteza de hielo, como un basamento salpicado de algunos compuestos orgánicos.

Es muy probable que los lugares más interesantes para la existencia de estas cuevas sean precisamente en aquellas zonas donde se han acumulado compuestos orgánicos a lo largo de millones de años… ¿Por qué? Porque estos compuestos son solubles y la lluvia en Titán -formada principalmente por metano líquido- podría facilitar su disolución y formación de sistemas geomorfológicos similares a los que en nuestro planeta se forman en los terrenos kársticos.

En la Tierra el modelado kárstico es aquel que se produce gracias a la disolución y erosión de rocas solubles, como por ejemplo las calizas, las dolomías o incluso el yeso. Estos procesos pueden dar lugar en nuestro planeta a la formación de sistemas de cuevas subterráneas, además de a numerosas formas externas e internas.

A la izquierda, terreno laberíntico en Titán, a la derecha, la zona de Gunung Kidul, en Java, muy parecidos en su morfología. Mientras el terreno en la luna de Saturno esté formado por la disolución de los compuestos orgánicos depositados en su superficie, en la isla de Java ha producido por la disolución y erosión de las rocas calizas. Imagen cortesía de NASA/JPL-Caltech/ASI.

A la izquierda, terreno laberíntico en Titán, a la derecha, la zona de Gunung Kidul, en Java, muy parecidos en su morfología. Mientras el terreno en la luna de Saturno esté formado por la disolución de los compuestos orgánicos depositados en su superficie, en la isla de Java ha producido por la disolución y erosión de las rocas calizas. Imagen cortesía de NASA/JPL-Caltech/ASI.Nos puede parecer raro que hablemos de este tipo de modelado en Titán, pero lo cierto es que aunque los materiales son muy diferentes, los procesos geológicos que acaban esculpiendo a un planeta pueden dar resultados similares, y en Titán hemos observado ya lugares como grandes extensiones de “arena”, sistemas fluviales e incluso evaporíticos que se parecen mucho a los de la Tierra, a pesar de que tanto las condiciones como los materiales son radicalmente diferentes.

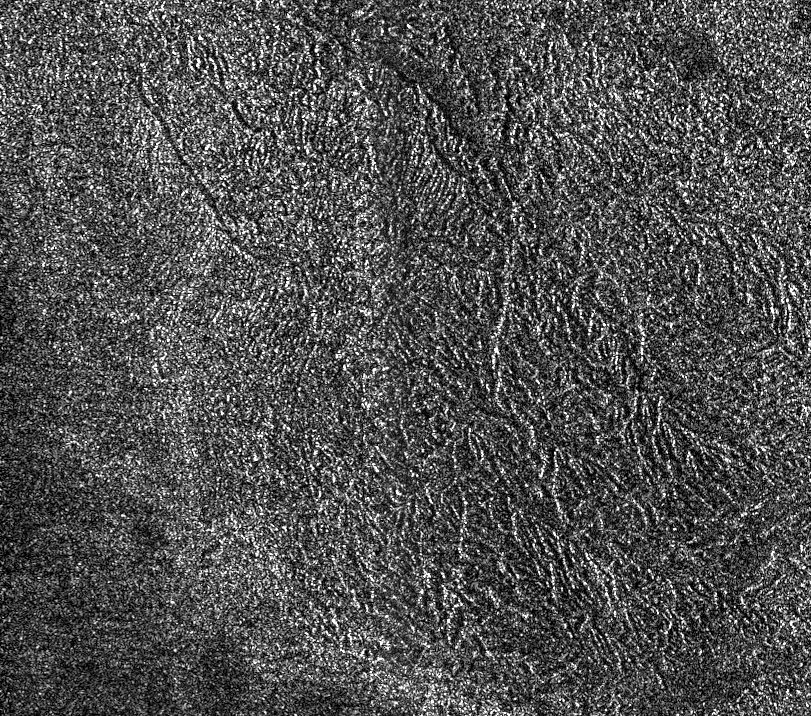

Comparación entre dos sistemas de dunas en Titán (Belet y Fensal) y dos terrestres (Rub Al Khali). Como podemos comprobar, el parecido entre las morfologías es asombroso, a pesar de que los materiales que componen las dunas en Titán y nuestro planeta son radicalmente diferentes. Imagen cortesía de NASA/JPL–Caltech/ASI/ESA/USGS.

Comparación entre dos sistemas de dunas en Titán (Belet y Fensal) y dos terrestres (Rub Al Khali). Como podemos comprobar, el parecido entre las morfologías es asombroso, a pesar de que los materiales que componen las dunas en Titán y nuestro planeta son radicalmente diferentes. Imagen cortesía de NASA/JPL–Caltech/ASI/ESA/USGS.Un nuevo estudio publicado en la revista JGR Planets tiulado “Potential Caves: Inventory of Subsurface Access Points on the Surface of Titan” aporta un compendio de más de 21000 lugares de la superficie de Titán que podrían servir en futuras misiones -como la Dragonfly, prevista para despegar en junio de 2027- para designar objetivos de interés científicos.

Estos puntos no son en realidad cuevas, sino lo que los científicos denominan Subsurface Access Points o SAPs, que viene a significar algo así como puntos de acceso al subsuelo, y que Wynne et al. (2022) definen como “una abertura en la superficie observable mediante técnicas de teledetección en cualquier cuerpo planetario del Sistema Solar”.

Pero lo que si nos podrían indicar es la existencia de sistemas de cuevas… ¿Cómo? Pues puesto que hemos hablado del modelado kárstico, pensemos en simas o en dolinas o incluso el colapso en el techo de una caverna. Estos serían buenos candidatos a SAPs y al mismo tiempo, indicarnos la presencia de posibles cavernas.

Sin duda, estudios como estos nos ayudan a encontrar nuevos lugares de interés para las próximas misiones científicas, cada vez más complejas y capaces, y quien sabe, si abrirnos la puerta a visitar cuevas más allá de nuestro planeta.

Referencias:

Wynne, J. Judson, John E. Mylroie, Timothy N. Titus, Michael J. Malaska, Debra L. Buczkowski, Peter B. Buhler, Paul K. Byrne, et al. “Planetary Caves: A Solar System View of Processes and Products.” Journal of Geophysical Research: Planets, 2022. doi: 10.1029/2022je007303.

Malaska, Michael J., Ashley Schoenfeld, J. Judson Wynne, Karl L. Mitchell, Oliver White, Alan Howard, Jeffrey Moore, and Orkan Umurhan. “Potential Caves: Inventory of Subsurface Access Points on the Surface of Titan.” Journal of Geophysical Research: Planets, 2022, 1–20. doi: 10.1029/2022je007512.

Dunaeva, A. N., V. A. Kronrod, and O. L. Kuskov. “Physico-Chemical Models of the Internal Structure of Partially Differentiated Titan.” Geochemistry International 54, no. 1 (2016): 27–47. doi: 10.1134/S0016702916010043.

Para saber más:

¿Cómo se esculpe el paisaje de Titán?

Los castillos de arena en Titán no necesitan agua

Sobre el autor: Nahúm Méndez Chazarra es geólogo planetario y divulgador científico.

El artículo Los sistemas de cuevas en mundos como Titán se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

La gestación de nuestras antepasadas

El feto en su posición natural. Ilustración de Jan Van Rymsdyk en W. Hunter (1774) Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata

El feto en su posición natural. Ilustración de Jan Van Rymsdyk en W. Hunter (1774) Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrataLa mayor parte del crecimiento de los seres humanos se produce después de nacer, pero la velocidad a que crece el feto es la más alta de entre los primates. Por eso, los bebés humanos nacemos grandes. Y aunque solo representa el 30% del tamaño del encéfalo adulto, el nuestro también es grande. Estos son rasgos en los que no nos parecemos a los demás primates, ni siquiera a nuestros parientes más cercanos, bonobos y chimpancés. Dado que la divergencia entre los linajes humano y chimpancé se produjo hace unos seis millones de años (Ma) atrás, la diferenciación en las características de la gestación de uno y otro linaje hubo de producirse en fechas más recientes. A nadie se le escapa, no obstante, que eso es algo que no podemos observar ni medir como hacemos con los embarazos del presente.

En primates la gestación tiene una duración bastante parecida en las diferentes especies. Por lo tanto, si en una especie el feto crece muy rápidamente, eso significa que nacerá con un tamaño relativamente grande y su encéfalo también lo será. Ambas dimensiones están muy relacionadas. Por otro lado, hay una correspondencia estricta entre tamaño encefálico al nacer y en la edad adulta. Cabe suponer, por tanto, que ha de haber una relación estrecha entre tasa de crecimiento fetal y volumen encefálico adulto. Y, efectivamente, han comprobado que la hay. Por otra parte, las características de la dentición también son una buena fuente de información acerca de ciertos rasgos del ciclo de vida de los primates. La tasa de crecimiento prenatal, por ejemplo, también está relacionada con las dimensiones relativas de los molares en los primates catarrinos (grupo al que pertenecemos). En virtud de esa relación, el tercer molar es, por comparación con el primero, menor en los catarrinos con una tasa de crecimiento prenatal más alta.

Pues bien, la relación entre la tasa de crecimiento fetal y los dos indicadores considerados, volumen craneal interno (para el conjunto de primates) y tamaño relativo del tercer molar (para los catarrinos), se puede expresar de forma matemática. Y han usado las ecuaciones resultantes para estimar las tasas de crecimiento fetal de un buen número de antepasados (homininos) ya desaparecidos.

Así, han inferido que la gestación de nuestros antepasados –pertenecientes a los géneros Ardipithecus y Australopithecus– de hace entre 6 y 3 Ma, aproximadamente, era muy similar a las de chimpancés y bonobos, y a las de la mayoría de los monos. Los primeros representantes del género Homo ya se empezaron a diferenciar de sus antecesores, pero el ritmo de crecimiento prenatal no aumentó de forma clara hasta hace 1,5-2 Ma. Durante ese periodo se produjo una extensión de las praderas en el este y sur de África, con abundancia de herbáceas duras, propias de entornos secos, y una gran expansión y diversificación de herbívoros ungulados. Bajo esas condiciones hubo una fuerte presión selectiva en favor del consumo de esos ungulados por los seres humanos. Nuestros antepasados (género Homo) los consumían quizás como carroña y, cuando tenían ocasión, los cazaban persiguiendo a las presas durante horas.

Ese alimento de alto contenido energético y proteico habría permitido el desarrollo de grandes encéfalos, tanto en los fetos como en los individuos adultos. Y la tendencia a encéfalos progresivamente mayores habría dado finalmente lugar a las especies humanas que poblaron Eurasia y África en los últimos tres o cuatro centenares de miles de años. En ese periodo de nuestra evolución acabaría por alcanzarse una gestación muy similar a la de las mujeres actuales, con sus dificultades obstétricas y bebés de grandes dimensiones.

Para saber más:

Somos simios caros

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo La gestación de nuestras antepasadas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Actividad física en tiempos de COVID-19: beneficios, barreras y oportunidades

El confinamiento, la limitación de la movilidad y otras medidas decretadas para paliar los efectos de la pandemia han tenido un gran impacto en nuestros hábitos del día a día, entre ellos, en lo que se refiere a mantener un estilo de vida activo. Y es que ¿quién no ha reducido su actividad física durante estos meses?

El miedo a salir de casa o a realizar actividades deportivas en grupo han causado una disminución general de la actividad física en la gran mayoría de los países. Sin embargo, frente a estos obstáculos, han surgido nuevas alternativas para realizar ejercicio de forma individual desde el salón de casa o al aire libre.

Llevar un estilo de vida activo es un requisito imprescindible para poder gozar de buena salud. Además de contribuir a prevenir la aparición de enfermedades crónicas como la obesidad, el cáncer o la diabetes, realizar ejercicio físico de forma habitual también puede protegernos de la severidad de la COVID-19 e incluso reducir su mortalidad.

Con el objetivo de tratar la importancia de mantenerse activo en circunstancias excepcionales, Jon Irazusta Astiazaran, profesor e investigador del departamento de Fisiología de la UPV/EHU, ofreció la charla “Actividad física en tiempos de COVID-19: beneficios, barreras y oportunidades”, el pasado 19 de mayo de 2021 en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao.

Jon Irazusta Astiazaran es el director de una línea de investigación de la UPV/EHU sobre actividad física y salud que analiza los efectos de la actividad física desde un punto de vista multidisciplinar. Durante el transcurso de la conferencia explicó las evidencias científicas que existen en este ámbito y propone alternativas para ayudar a las personas a beneficiarse de las ventajas que ofrece la actividad física, más aún durante estos tiempos de pandemia. La charla mantiene su actualidad habida cuenta del desarrollo de los últimos acontecimientos en China.

Para saber más:

Lo que funciona, y lo que no, contra la Covid-19

Edición realizada por César Tomé López

El artículo Actividad física en tiempos de COVID-19: beneficios, barreras y oportunidades se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Ceguera a las plantas

Foto: Sebastian Unrau / Unsplash

Foto: Sebastian Unrau / UnsplashEs posible que en algún momento de su vida haya escuchado, o haya sido protagonista, de una conversación como esta:

-He ido de excursión al bosque.

-¿Qué viste?

-Pues no he visto nada.

¿De verdad no había nada? Ese “nada” se refiere a que no vio lobos, ni zorros, ni corzos… Pero un bosque está lleno a rebosar de plantas.

Aunque el protagonista de la conversación no viese animales, no hay duda de que había una rica diversidad de árboles y plantas de múltiples especies, de diversos tamaños, la mayoría, de tonalidades verde y marrón. Lo que ha ocurrido es que no las ha visto. En eso consiste la ceguera a las plantas: el fenómeno por el cual la sociedad occidental (especialmente los habitantes de las ciudades) obviamos las plantas a pesar de su rol fundamental en nuestras vidas. Esta ceguera va más allá de una anécdota tras un paseo por el bosque: no hay futuro sostenible para sociedades ciegas a las plantas.

Diversos ejemplos de escenas de plantas más o menos homogéneas. El caballo actúa de punto de fijación. Fotos: Ainara Achurra

Diversos ejemplos de escenas de plantas más o menos homogéneas. El caballo actúa de punto de fijación. Fotos: Ainara AchurraAutora

El fenómeno de la ceguera a las plantas es prácticamente aún desconocido a pesar de que la gran mayoría de los habitantes de las grandes ciudades de la sociedad occidental la sufra.

Un test de ceguera a las plantasEl término en inglés plant blindness lo inventaron los botánicos James H. Wandersee y Elisabeth Schussler a finales de los noventa. En su estudio mostraron el creciente desconocimiento y falta de apreciación que había en la población joven de Estados Unidos hacia el mundo vegetal y la preferencia por el mundo animal. Los biólogos, de la Universidad de Louisville, en Kentucky (EEUU), elaboraron una tabla de síntomas que permiten detectar la ceguera a las plantas. Según su estudio, una persona sufre ceguera a las plantas si:

- No presta atención a las plantas en su vida o no le interesan.

- No es capaz de identificar las plantas de su alrededor por sus nombres comunes y/o científicos.

- Cree que la única función de las plantas es ser alimento para los animales.

- No sabe qué necesita una planta para crecer.

- No conoce las plantas desde un punto de vista biológico (funciones de nutrición y reproducción, ecología, etc.).

- No conoce el rol de las plantas en el ciclo del carbono.

- No es consciente de su dependencia de las plantas en su día a día.

Marcar todos los puntos de la lista anterior indica una ceguera absoluta.

Pero, ¿por qué no vemos las plantas? Los científicos están de acuerdo en que el origen de la ceguera a las plantas es doble; depende, por un lado, de factores biológicos y, por otro, de factores socioculturales.

Ojos que no venCuando miramos una escena, cualquier escena, durante los dos primeros segundos realizamos un visionado rápido, un registro rápido; después, tras unos milisegundos, hacemos un análisis más largo, más profundo, centrado en los elementos de la escena que han sobresalido del contexto.

¿Qué ocurre si la escena es homogénea? Cuando es así, no encontramos elementos destacados y, por tanto, el sistema visual no envía información al cerebro.

Además, a nuestros sistema visual le resulta incómodo no encontrar fijaciones y tendemos a dirigir la mirada hacia otra zona.

Cuando uno mira una escena con plantas desde una determinada distancia, básicamente observa una escena monocromática verde. Por eso recordamos mejor las flores y los frutos, porque al ser de color diferente anclan nuestra mirada.

Por qué en los animales sí nos fijamosLos mecanismos visuales y neurales que operan en la ceguera hacia las plantas no se conocen aún con exactitud, pero se cree que evolutivamente los animales habrían podido tener ventaja frente a las plantas en cuanto a la atención que les prestamos. Nuestros ancestros tuvieron que fijarse más en los animales (incluyendo el ser humano) debido a su mayor valor de supervivencia y reproductivo: los animales eran comida y posibles depredadores, y otros humanos eran posibles parejas de apareamiento y competidores por los recursos.

Los mecanismos visuales y cerebrales habrían evolucionado para poder detectar más rápido a los animales, es decir, aquello que se mueve, frente a lo que no se mueve, incluyendo las plantas, ya que sus movimientos nos pasan inadvertidos.

La educación en ciencias debe incorporar este fenómeno¿Cómo contribuir a curar la ceguera creciente hacia las plantas? La primera intervención es a través de la educación. Para que en un bosque destaque una planta, primero hay que conocerla. Cuando el excursionista tiene información sobre lo que está viendo, si lo que tiene delante es un tilo o una mimosa, es muy probable que su sistema visual se detenga, lo identifique e informe a su cerebro de que ahí, en medio del verde monocromático, hay un tilo, una mimosa, un abedul o un helecho.

Parece recomendable que en las clases de ciencias se trabaje la observación de escenas de plantas. Sabemos que sin puntos de fijación “no vemos nada”. Así que hay que proporcionar esos puntos al alumnado. ¿Cómo? Si el profesorado diseña, por ejemplo, una actividad para clasificar hojas, está creando puntos de fijación en la escena homogénea para los alumnos, ya que éste debe recoger datos para describir las hojas y realizar la clasificación. También sería recomendable hacer consciente al alumnado de su ceguera a las plantas para poder realizar un trabajo reflexivo. Solo si las vemos podemos protegerlas.![]()

Sobre la autora: Ainara Achurra es doctora en biología y profesora adjunta en la Facultad de Educación y Deporte, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo Ceguera a las plantas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

(Dino)Videojuegos para aprender Paleontología

Aunque ya os he comentado que el carbón me parece un fantástico regalo para una geóloga en estas fechas, reconozco que, cuando era adolescente, estaba deseando encontrarme con los videojuegos de moda debajo del árbol de Navidad. Y recuerdo con nostalgia una época dorada para la Geología, o, mejor dicho, la Paleontología, en el mundo de los juegos virtuales de entretenimiento: la década de los noventa.

El estreno de la primera película de Jurassic Park hace casi treinta años, desató una “dinosauriomanía” por todo el mundo que provocó que estos reptiles mesozoicos inundasen todos los ámbitos de nuestra vida. Nos encontrábamos dinosaurios, literalmente, hasta en la sopa. Y, como no pudo ser de otra manera, la industria de los videojuegos no podía faltar a la cita.

Fue en los años noventa cuando aparecieron dos de las sagas más conocidas y exitosas del mundo de los videojuegos donde los dinosaurios eran nuestros principales enemigos: Turok, de Acclaim Studios Austin; y Dino Crisis, de Capcom.

A) Póster promocional de la versión del juego Turok: Dinosaur Hunter para la videoconsola Nintendo Switch. Fuente: Nightdive Studios / Nintendo B) Póster promocional del juego Dino Crisis 1 para la videoconsola PlayStation. Fuente: Capcom

A) Póster promocional de la versión del juego Turok: Dinosaur Hunter para la videoconsola Nintendo Switch. Fuente: Nightdive Studios / Nintendo B) Póster promocional del juego Dino Crisis 1 para la videoconsola PlayStation. Fuente: CapcomSin meterme demasiado en los argumentos de ambas sagas, podríamos resumirlas como juegos de supervivencia y acción con disparos, donde aparecían multitud de enemigos que te iban persiguiendo por la pantalla hasta que conseguías eliminarlos. Y nuestros reptiles prehistóricos favoritos tomaban el protagonismo de los rivales perfectos para meternos varios sustos en nuestro avance a través del mapa de misiones de cada juego.

Ambos estudios de desarrollo se tomaron muchas molestias en mantener cierto rigor científico a la hora de reconstruir el aspecto de los animales extintos que podíamos encontrarnos a lo largo de estos juegos, aunque es cierto que algunos de estos diseños eran un poco libres buscando asemejarlos a los que nos presentaron las películas, para que diesen así un poco más de miedo.

Si unimos ambas sagas de videojuegos, el listado de reptiles mesozoicos que intentarán hacernos la vida imposible según avanzamos pantallas es realmente enorme. Podemos encontrarnos un montón de géneros de dinosaurios, como Triceratops, Compsognathus, Velociraptor, Brachiosaurus, Parasaurolophus, Stegosaurus, Pachycephalosaurus, Dilophosaurus, Spinosaurus, Ankylosaurus o Tyrannosaurus. Pero también veremos géneros de reptiles voladores (Dimorphodon, Pteranodon y Quetzalcoatlus) y de reptiles marinos (Mosasaurus y Plesiosaurus).

A) Detalle de la aparición de un Stegosaurus durante una partida del juego Turok: Evolution. Fuente: Acclaim Studios Austin / Nintendo B) Cinemática del juego Dino Crisis 1 con la presencia de dos ejemplares de Tyrannosaurus. Fuente: Capcom

A) Detalle de la aparición de un Stegosaurus durante una partida del juego Turok: Evolution. Fuente: Acclaim Studios Austin / Nintendo B) Cinemática del juego Dino Crisis 1 con la presencia de dos ejemplares de Tyrannosaurus. Fuente: CapcomAunque los listados de fauna prehistórica a la que debemos enfrentarnos en nuestras aventuras no terminan aquí. En ambas sagas aparecen animales que se extinguieron antes de la aparición de los dinosaurios, como los géneros de terápsidos Moschops e Inostrancevia y el sinápsido Dimetrodon. Y en el último videojuego de Turok, lanzado en el año 2002, nos encontramos con mamíferos extintos de la Era Cenozoica, como Palaeotherium, Uintatherium, Doedicurus o Smilodon.

A) Ejemplares de Uintatherium bebiendo agua en un lago durante una partida del juego Turok: Evolution. Fuente: Acclaim Studios Austin / Nintendo B) Un Inostrancevia ataca a nuestra protagonista en plena partida del juego Dino Crisis 2. Fuente: Spencer1337 / Dino Crisis Wiki

A) Ejemplares de Uintatherium bebiendo agua en un lago durante una partida del juego Turok: Evolution. Fuente: Acclaim Studios Austin / Nintendo B) Un Inostrancevia ataca a nuestra protagonista en plena partida del juego Dino Crisis 2. Fuente: Spencer1337 / Dino Crisis WikiPero la diversión no está reñida con la didáctica. En estos juegos no solo encontrábamos unos bonitos diseños y unas animaciones más o menos logradas de estas criaturas extintas, sino que podíamos conocer algunos datos científicos reales de estos animales, ya que en las cajas de los cartuchos o los CD-ROM venía un pequeño manual de instrucciones donde nos hacían algunos spoilers de los enemigos y, durante la partida, cada vez que nos encontrábamos con uno de ellos por primera vez, aparecía un texto con su nombre y sus características más importantes, a modo de ayuda para poder vencerlos. Incluso, intentábamos hacernos con guías de trucos que regalaban con las revistas de videojuegos de la época, en las que aparecían los enemigos dibujados a todo color y acompañados de una descripción muy detallada.

Libro de instrucciones de la versión del juego Turok: Dinosaur Hunter para la videoconsola Nintendo64 y guía de trucos para dicho juego regalada con el número 12 de la revista de videojuegos Magazine 64.

Libro de instrucciones de la versión del juego Turok: Dinosaur Hunter para la videoconsola Nintendo64 y guía de trucos para dicho juego regalada con el número 12 de la revista de videojuegos Magazine 64.Así, para cuando conseguíamos pasarnos el juego por completo, nos habíamos aprendido un montón de nombres de animales prehistóricos sin darnos cuenta y sabíamos, al menos, los que eran carnívoros y los que eran herbívoros, ya que los primeros intentaban comerse a nuestro personaje cada vez que tenían ocasión mientras que los segundos únicamente se defendían si los atacábamos primero. Incluso, descubrimos que el Velociraptor atacaba con sus garras antes de intentar hincarnos el diente, el Triceratops nos daría una cornada si molestábamos a su cría y el Stegosaurus utilizaba su cola para quitarnos de en medio si se sentía amenazado por nuestra presencia.

Hace muchos años que ya no echo una partida a ningún videojuego, pero espero que la chavalería de hoy en día pueda seguir aprendiendo Geología, sin darse cuenta, mientras se divierten con las consolas o el ordenador. Eso sí, como todo en esta vida, jugad con moderación y siempre a juegos adaptados a vuestra edad, que estas dos sagas no son recomendadas para menores de 16 años.

Sobre la autora: Blanca María Martínez es doctora en geología, investigadora de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y colaboradora externa del departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU

El artículo (Dino)Videojuegos para aprender Paleontología se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Tres retos matemáticos con el número 2023

Acabamos de estrenar el año 2023. Este será el Año Internacional del Mijo, un cereal de alto contenido proteico, que puede crecer con poca agua y se adapta a los cambios climáticos. También será el Año Internacional del Diálogo como Garantía de Paz.

Composición realizada a partir de imágenes de Wikimedia Commons.

Composición realizada a partir de imágenes de Wikimedia Commons.

En 2023 celebraremos el centenario del nacimiento de importantes figuras de las matemáticas como Armand Borel, Yvonne Choquet-Bruhat, Lloyd Shapley, Cathleen Synge Morawetz o Réné Thom.

El número 2023 (7 x 172) es un número defectivo (el 1521 de la lista de tales números) porque sus divisores son 1, 7, 17, 119, 289 y 2023, y la suma de todos ellos es 2456 (que es menor que 2 x 2023 = 4046). Además, es un número odioso (el 1012 de la lista de tales números) ya que, en base 2, 2023 se escribe como 11111100111 que posee nueve (un número impar) unos. Pero también es un número de la suerte (el 279 de la lista de tales números)… no parece un “mal” número después de todo.

Os proponemos debajo tres problemas de matemáticas que involucran al 2023. ¡Intentad solucionarlos antes de consultar la respuesta!

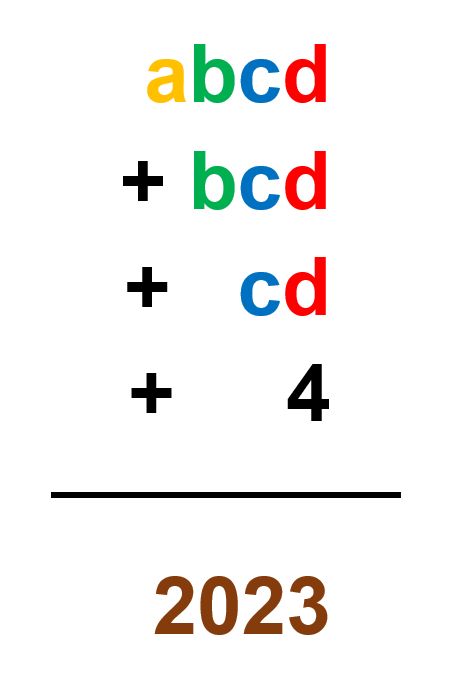

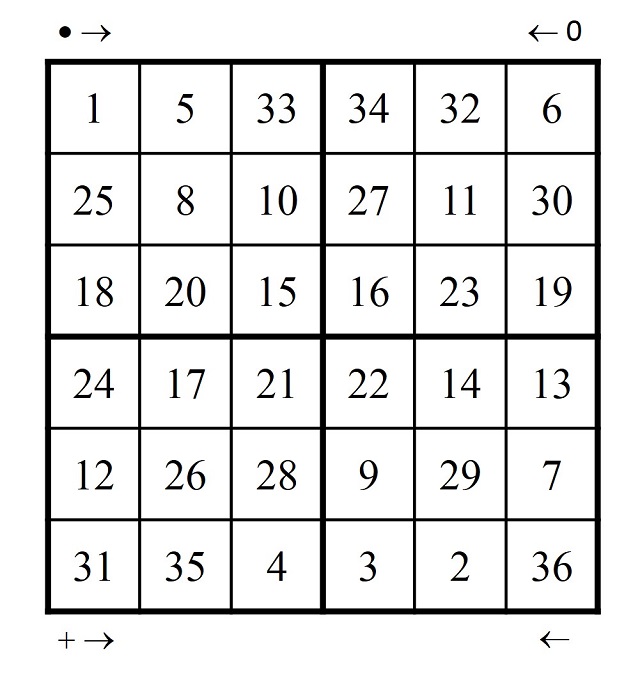

Un problema de sumas

Tenemos un número N de 4 cifras: N = abcd (el dígito a toma valores entre 1 y 9; los dígitos b, c y d toman valores entre 0 y 9).

Si se suman los números abcd + bcd + cd + 4, se obtiene el número 2023. ¿Quién es N?

Solución

La suma abcd + bcd + cd es 2019, con lo que 3d es un número que finaliza en 9. La única posibilidad es que 3d = 9, con lo que d = 3.

Prosiguiendo con las decenas, 3c es un número que finaliza en 1. La única posibilidad es que 3c = 21; es decir, c = 7.

En el caso de las decenas 2b + 2 = 0 (el 2 corresponde a la llevada de las decenas). Hay dos posibilidades: que 2b + 2 = 10 (luego, b = 4) o que 2b + 2 = 20 (luego, b = 9). Pero b no puede ser 9, porque si 2b + 2 = 20, entonces a = 0, y esto es imposible. Así, b = 4.

Como 2b + 2 = 10, se deduce que a + 1 = 2 y, por lo tanto, a = 1.

Luego el número buscado N es 1473.

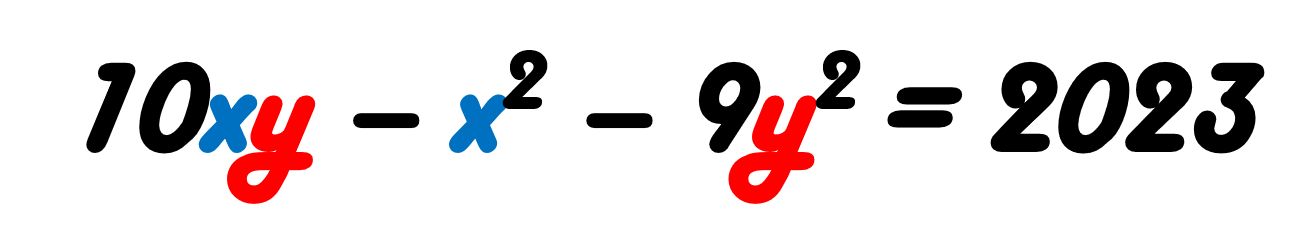

Un problema de pares de números enteros positivos

¿Cuáles son todos los pares de enteros positivos (x,y) que verifican la ecuación:

10xy – x2 – 9y2 = 2023?

Solución

Manipulamos la ecuación 10xy – x2 – 9y2 = 2023 y sacamos factor común de diferentes maneras, como se muestra debajo:

xy – x2 + 9xy – 9y2 = 2023,

x (y – x) + 9y (x – y) = 2023,

(x – y) (–x + 9y) = 2023.

Como hemos comentado antes, 2023 factoriza en factores primos como el producto de 7 por 172. Además

(x – y) + (–x + 9y) = 8y.

Por lo tanto, debemos escribir 2023 como el producto de dos números enteros ab (a = x – y y b = –x + 9y) cuya suma a + b sea, además, un múltiplo de 8.

Hay tres posibilidades:

-

Los factores son 7 y 172 = 289. En tal caso, 7 + 289 = 296 = 8y. Por lo tanto, y = 37. Hay dos posibles casos: x – 37 = 7 (x = 44) o x – 37 = 289 (x = 326).

-

Los factores son 17 y 119 (7 por 17). En tal caso, 17 + 119 = 136 = 8y. Por lo tanto, y = 17. Hay dos posibles casos: x – 17 = 17 (x = 34) o x – 17 = 119 (x = 136).

-

Los factores son 1 y 2023. En tal caso, 1 + 2013 = 2024 = 8y. Por lo tanto, y = 253. Hay dos posibles casos: x – 253 = 1 (x = 254) o x – 253 = 2023 (x = 2276).

En resumen, hay seis pares (x,y) de enteros positivos que cumplen la ecuación planteada: (44,37), (326,37), (34,17), (136,17), (254,253) y (2276,253).

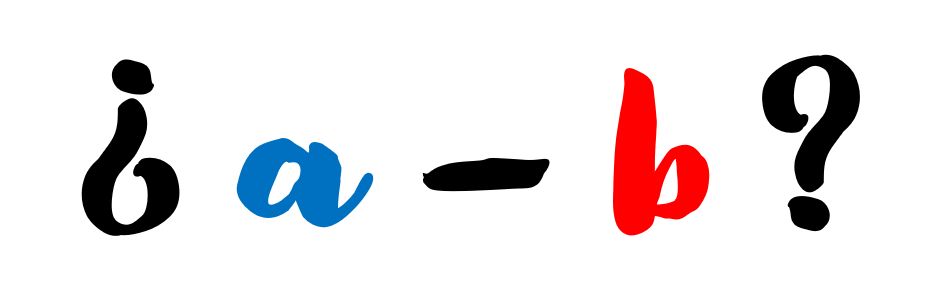

Un problema de diferencias

Consideramos las dos sumas siguientes:

a = 12 + 22 + 32 + 42 + … + 20222 + 20232

y

b = (1 x 3) + (2 x 4) + (3 x 5) + (4 x 6) + … + (2022 x 2024).

¿Cuánto vale a – b?

Solución

La diferencia buscada puede reescribirse agrupando términos del modo:

a – b = 12 + 22 + … + 20222 + 20232 – (1 x 3) + (2 x 4) –… – (2021 x 2023) – (2022 x 2024)

= 1 (1 – 3) + 2 (2 – 4) + 3 (3 – 5) + … + 2022 (2022 – 2024) + 20232

= –2 (1 + 2 + 3 + … + 2022) + 20232.

Aplicamos la fórmula de la suma de los n primeros números naturales (para n= 2022), y se obtiene que:

1 + 2 + 3 + … + 2022 = ½ (2022 x 2023).

Sustituyendo arriba tenemos que:

a – b = –2 x ½ (2022 x 2023) + 20232 = –(2022 x 2023) + 20232

= 2023 (–2022 + 2023) = 2023.

¡La diferencia buscada es justamente 2023! ¡Feliz 2023!

Referencia:

Estas tres propuestas (con alguna pequeña modificación) se han extraído del Calendrier Mathématique 2023. Structurer le monde (Presses Universitaires de Grenoble, 2022). Son los desafíos formulados los días 5 de enero, 27 enero y 26 de abril.

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad

El artículo Tres retos matemáticos con el número 2023 se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Nudos en el éter

Foto: Max Kleinen / Unsplash

Foto: Max Kleinen / UnsplashEn el siglo XIX físicos y químicos no tenían muy claro qué podían ser los átomos y la imaginación se usaba para proveer hipótesis que justificasen los datos experimentales. La consecución de los espectros de los distintos elementos ponía de manifiesto que existía una relación entre la radiación, la luz, y los átomos. Como la luz se transmitía por el éter, ¿qué impedía considerar a los átomos de los distintos elementos como perturbaciones en la continuidad del éter? Ello justificaría de forma muy elegante esas líneas oscuras y brillantes que aparecían en los distintos espectros. Esta fue la idea que propuso en 1867 William Thomson, más conocido como Lord Kelvin: los átomos no eran otra cosa más que nudos en el éter. La estabilidad topológica y la variedad de los nudos serían un reflejo de la estabilidad de la materia y la variedad de los elementos químicos. La teoría dio en llamarse teoría atómica de los vórtices y estuvo en vigor hasta casi el siglo XX.

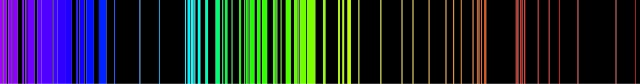

Espectro de emisión del hierro. Fuente: Wikimedia Commons

Espectro de emisión del hierro. Fuente: Wikimedia CommonsLa idea de que los átomos eran nudos de vórtices de éter se le ocurre a Thomson tras observar los experimentos que el físico-matemático Peter Tait estaba realizando con anillos de humo que, a su vez, se inspiraban en un artículo de Helmholtz sobre los anillos vorticiales en fluidos incompresibles. Thomson y Tait llegaron al convencimiento de que el estudio y la clasificación de todos los nudos posibles explicaría por qué los átomos absorbían y emitían luz en frecuencias determinadas. Thomson, por ejemplo, creía que el sodio podría ser un eslabón de Hopf debido a las dos líneas características de su espectro. La teoría tenía el respaldo de personajes de peso, como James Clerk Maxwell, que afirmaba que la teoría satisfacía más condiciones que cualquiera de sus competidoras.

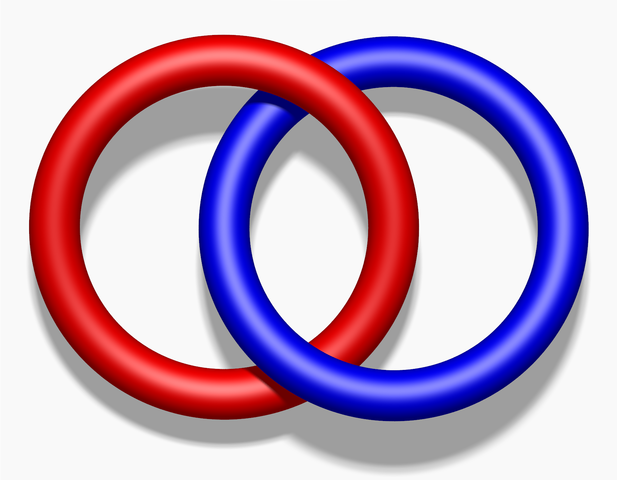

Eslabón de Hopft. Fuente: Wikimedia Commons

Eslabón de Hopft. Fuente: Wikimedia CommonsAsí pues, Tait se embarcó en solitario en la aventura de realizar un estudio y tabulación completa de los nudos en un intento de comprender cuando dos nudos eran “diferentes”. Solo al final recibió la ayuda de C.N. Litttle. La idea intuitiva de Tait sobre lo que es “igual” y “diferente” es todavía útil. Dos nudos son “isotópicos” (iguales) si uno puede ser manipulado de forma continua en 3 dimensiones, sin que existan autointersecciones, hasta que tenga el aspecto del otro.

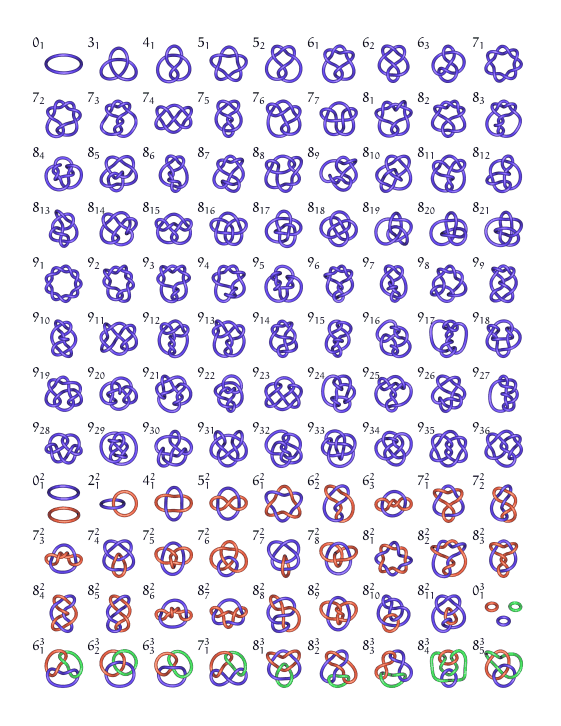

Tabla (parcial) de nudos de Tait. Fuente: Wikimedia Commons

Tabla (parcial) de nudos de Tait. Fuente: Wikimedia CommonsEn la ilustración podemos ver parte del trabajo de Tait: una enumeración de nudos y enlaces en términos del número de cruces en una proyección plana. Si la teoría de Kelvin hubiese sido una base correcta para la clasificación de los elementos químicos, entonces las tablas de nudos de Tait habrían sido los cimientos de la tabla periódica. Pero la teoría de Kelvin demostró ser completamente errónea, y físicos y químicos perdieron el interés por el trabajo de Tait.

Nudos, de la física a las matemáticasUna ley no escrita de la ciencia afirma que algunas veces los problemas más interesantes se encuentran en la papelera de otro investigador. Lo que los físicos abandonaron atrajo a los matemáticos, que se centraron en la pregunta que se hizo Tait: ¿cómo podemos dilucidar si dos nudos son isotópicamente iguales? La teoría atómica fallida dejaba para iniciar el trabajo las 163 proyecciones de nudos de Tait y una comprensión rudimentaria de la igualdad isotópica en términos de manipulaciones de las proyecciones. Desde el punto de vista matemático se había encontrado una mina de oro: desde entonces la teoría de nudos ha ido creciendo sin parar, e incluso a reentrado en la física teórica de la mano de la teoría de cuerdas.

Pero la teoría se está reinventando a sí misma continuamente. Sam Nelson publicó un trabajo em 2011 en el que describía un nuevo enfoque combinatorio en la teoría de nudos que se ha ido imponiendo en los últimos años. Y ese enfoque parte de los diagramas que representan a los nudos más que de los nudos mismos.

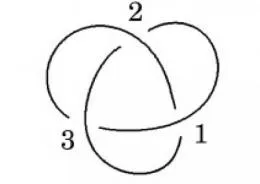

Desde el punto de vista matemático el cordón con el que se hace el nudo es un objeto idealizado de una dimensión, mientras que el nudo en sí es tridimensional. Los dibujos de los nudos, como los que hizo Tait, son proyecciones del nudo en el plano bidimensional. En estos dibujos se acostumbra a dibujar los cruces por encima o por debajo del cordón como líneas continuas o discontinuas, respectivamente (véase el diagrama). Si tres o más trozos del cordón están uno encima de otro en un punto concreto, lo que se hace es mover ligeramente los trozos sin cambiar el nudo de tal manera que cada punto del plano tiene encima como mucho dos trozos. Así, podemos decir que un diagrama plano de un nudo es la representación de un nudo, dibujada en el plano bidimensional, en la que cada punto del diagrama representa como mucho a dos puntos del nudo. Los diagramas planos de nudos son una herramienta habitual en matemáticas para representar y estudiar los nudos.

Pero, claro, manejar solo diagramas no es posible, por lo que se han desarrollado distintos métodos para representar la información contenida en los diagramas de nudos. Un ejemplo es la notación de Gauss, que no es más que una secuencia de letras y números en la que a cada cruce en el nudo se le asigna un número y las letras E o D, dependiendo de si el cruce se hace por encima o por debajo. Así, en el nudo del diagrama vemos que si empezamos por 1 y seguimos hacia la derecha el cordón pasa por encima (E1), da la vuelta para pasar por debajo de 2 (D2), continúa para pasar por encima de 3 (E3), luego por debajo de 1 (D1), encima de 2 (E2) y debajo de 3 (D3); por tanto, el código en notación de Gauss para ese nudo es E1D2E3D1E2D3.

A mediados de los años 90 del siglo XX los matemáticos descubrieron algo extraño. Existen códigos de Gauss para los que es imposible dibujar diagramas de nudos planos pero que, sin embargo, se comportan como nudos en ciertos casos. En concreto, esos códigos, que Nelson llama “códigos gaussianos no planos”, se comportan perfectamente en algunas fórmulas que se emplean para investigar las propiedades de los nudos.

Si un código gaussiano “plano” siempre describe un nudo en tres dimensiones, ¿qué describiría un código gaussiano no plano? Estaríamos hablando de sustancias etéreas de nuevo, nudos virtuales que tienen códigos gaussianos válidos, pero que no corresponden a nudos en el espacio tridimensional. Estos nudos virtuales pueden investigarse aplicando técnicas de análisis combinatorio a los diagramas de nudos.

De la misma forma que, cuando los matemáticos se pararon a considerar la posibilidad de que -1 tuviese una raíz cuadrada, se descubrieron los números complejos (omnipresentes en física e ingeniería), que encierran como “caso particular” los números reales, ahora se ha descubierto que las ecuaciones que se usan para investigar los nudos tridimensionales dan lugar a todo un universo de “nudos generalizados” que tienen sus características particulares pero que incluyen a los nudos tridimensionales como caso particular.

¿Qué utilidad tendrá el descubrimiento más allá de las matemáticas? No lo sabemos. En los libros de matemáticas están ya las ecuaciones de la física del futuro. El problema de los físicos es averiguar cuáles son.

Referencia:

S. Nelson (2011) The Combinatorial Revolution in Knot Theory, Notices of the AMS PDF

Para saber más:

Del nudo gordiano al nudo de los enamorados, por territorio matemático

La artista Anni Albers, The Walking Dead y la teoría de nudos

Átomos

Electromagnetismo

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

Una versión anterior de este artículo apareció en Experientia docet el 21 de noviembre de 2011.

El artículo Nudos en el éter se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Las felices y arriesgadas fiestas navideñas

Las Navidades y el comienzo del año son una época especial de celebración para millones de personas de muchos países a lo largo del mundo: reencuentros con la familia y los amigos, comidas y cenas desenfadadas con los compañeros del trabajo, las loterías de Navidad y del Niño, los días de papá Noel y los Reyes Magos, las fiestas de despedida del año y la recepción del nuevo… Sin embargo, estas fechas tan cargadas de sentimientos de diversión, alegría e ilusión tienen también un lado muy oscuro: van acompañadas de un aumento notable de la mortalidad, especialmente a comienzos del año.

Foto: Myriam Zilles / Unsplash

Foto: Myriam Zilles / UnsplashEl invierno en la península ibérica, y en particular el mes de enero, es una época de especial riesgo para la vida humana en España. El Instituto Nacional de Estadística (INE), que se encarga de registrar las muertes en nuestro país, constata que se dan significativamente más fallecimientos en este mes que en cualquier otro del año. En concreto, entre 1975 y 2015 morían en enero, de media, un 24 % más de personas que en el resto de meses. En algunos años, como 2005, este incremento de la mortalidad ha llegado a ser de casi el 50 %.

Tan solo fenómenos puntuales como el gran pico de mortalidad que se dio en España en marzo-abril de 2020 por la pandemia de COVID-19 han conseguido desbancar al mes de enero de su infame podio mortal. Por otro lado, todavía no se sabe con certeza si el inesperado incremento de mortalidad del verano de 2022 (el más cálido en España desde que se tienen datos) hará que este predomine sobre el invierno.

¿Cuáles son las razones que llevan a que se firmen más certificados de defunción en torno a las navidades, comparado con el resto de año? Las causas son múltiples y no todas ellas se conoce bien. Entre los principales culpables, encontramos a los diversos virus respiratorios responsables de gripes, COVID-19, resfriados y bronquiolitis, que se encuentran en un entorno más favorable durante el invierno para expandirse entre la población.

El frío favorece la supervivencia de estos patógenos y, además, puede alterar las defensas de las personas frente a ellos (como la mucosa respiratoria). Esto, unido a que las bajas temperaturas llevan a que se pase más tiempo en interiores favorece en gran medida los contagios por los virus respiratorios. Los individuos más vulnerables, como aquellos de edad avanzada o con enfermedades graves, son el colectivo que mayor riesgo tiene de morir por complicaciones desencadenadas por las infecciones respiratorias.

Más allá de las enfermedades infecciosas, es bien conocido que el infarto de miocardio tiene un patrón claramente estacional. Es decir, hay muchos más casos de ataques al corazón durante los meses fríos y muchos menos en los meses más cálidos. Además, las personas mayores de 65 años son las más sensibles a este fenómeno durante el invierno.

De nuevo, una suma de factores podría contribuir en este fenómeno: las infecciones respiratorias que agravan las afecciones cardiovasculares, el frío en el hogar, el estrés y la falta de sueño asociados a las celebraciones, la ingesta excesiva de alcohol y otras drogas en combinación con las comilonas, el aumento de concentración de partículas contaminantes en el aire por el frío… Dejando a un lado el alcohol, la cocaína es una de las drogas cuyo consumo aumenta de forma considerable durante las Navidades. Esta molécula estimulante incrementa sustancialmente el riesgo de infarto cardíaco a todas las edades, incluso entre los jóvenes menores de 30 años.

Por otro lado, las bajas temperaturas en casa son un riesgo para la salud que a menudo se subestima. Según un informe de la OMS, publicado en 2018: “Los hogares fríos contribuyen a un exceso de mortalidad y morbilidad invernal. La mayoría de la carga sanitaria se puede atribuir a enfermedades respiratorias y cardiovasculares, especialmente para la gente anciana. En niños, el exceso de carga sanitaria invernal se debe principalmente a enfermedades respiratorias. Se estima que el exceso de muertes invernales causadas por viviendas frías es de 38.200 al año en 11 países europeos seleccionados”.

A todo lo anterior se añade otro factor circunstancial que incrementa el riesgo de morir cuando aparece una enfermedad: en estas fechas de celebraciones es más probable que las personas con ciertos síntomas o signos retrasen la visita médico, ya sea porque se encuentran lejos de su residencia habitual o porque prefieren esperar a que pasen las festividades para ir al especialista. Además, en estas fechas, los servicios sanitarios andan bajo mínimos en cuanto a personal por las merecidas vacaciones y porque en muchos lugares las plantillas de personal están infradimensionadas. Esto genera tiempos de espera más largos para recibir atención sanitaria, que dista de ser óptima.

Así pues, no faltan razones para añadir a la típica expresión «Felices Navidades/fiestas y próspero año nuevo» un «y que, además, sean saludables».

Para saber más:

Estas Navidades no engordarás medio kilo

Sobre la autora: Esther Samper (Shora) es médica, doctora en Ingeniería Tisular Cardiovascular y divulgadora científica

El artículo Las felices y arriesgadas fiestas navideñas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Tras los orígenes del arte rupestre

Es posible que nunca seamos capaces de responder a la pregunta de cómo, cuándo y por qué apareció el arte rupestre en las sociedades paleolíticas. Los orígenes de las primeras manifestaciones artísticas son tan antiguos (miles de años) que la determinación de hipótesis sobre su nacimiento roza la filosofía. Tradicionalmente, la Arqueología Prehistórica ha realizado clasificaciones cronológicas basadas en análisis de superposición y agrupación de motivos, formulando diferentes periodos estilísticos con la idea de que los motivos más simples serían obra de comunidades más primitivas. Sin embargo, las dataciones realizadas posteriormente con métodos objetivos (como el carbono-14) han establecido fechas tan antiguas como 30.000 años en obras de gran complejidad y naturalismo como las de la cueva de Chauvet (Francia).

La datación radiométrica con el método del carbono-14 (C14) nos permite poner fecha a diferentes hallazgos en las excavaciones arqueológicas y tiene un papel destacado en el estudio de las herramientas de piedra. No obstante, la aplicación de este método en el arte rupestre tiene sus limitaciones, dificultando la relación cronológica de las pinturas paleolíticas con otros hallazgos. La técnica del C14, permite determinar la edad de distintos materiales orgánicos que contengan átomos de carbono. Sin embargo, la cantidad de C14 presente en la materia orgánica disminuye con el tiempo por desintegración radioactiva, lo que aumenta el error estadístico y hace especialmente difícil la datación de periodos de tiempo extremadamente largos. Con ello, el registro arqueológico queda incompleto, y se hace evidente nuestra falta de conocimiento sobre las primeras manifestaciones de comunicación y expresión creativa de las sociedades humanas.

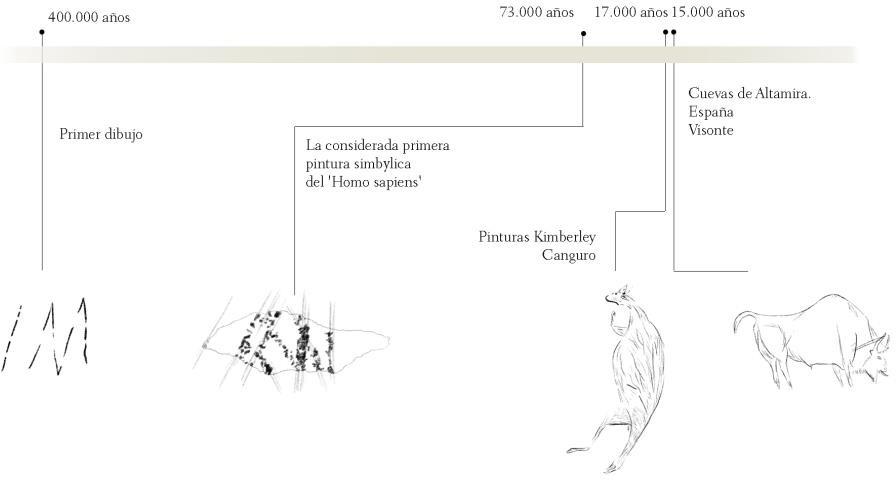

Línea del tiempo que muestra la cronología de diferentes hallazgos de arte rupestre y su comparación con la figura del canguro de Kimberley. Ilustración: Alicia Posada

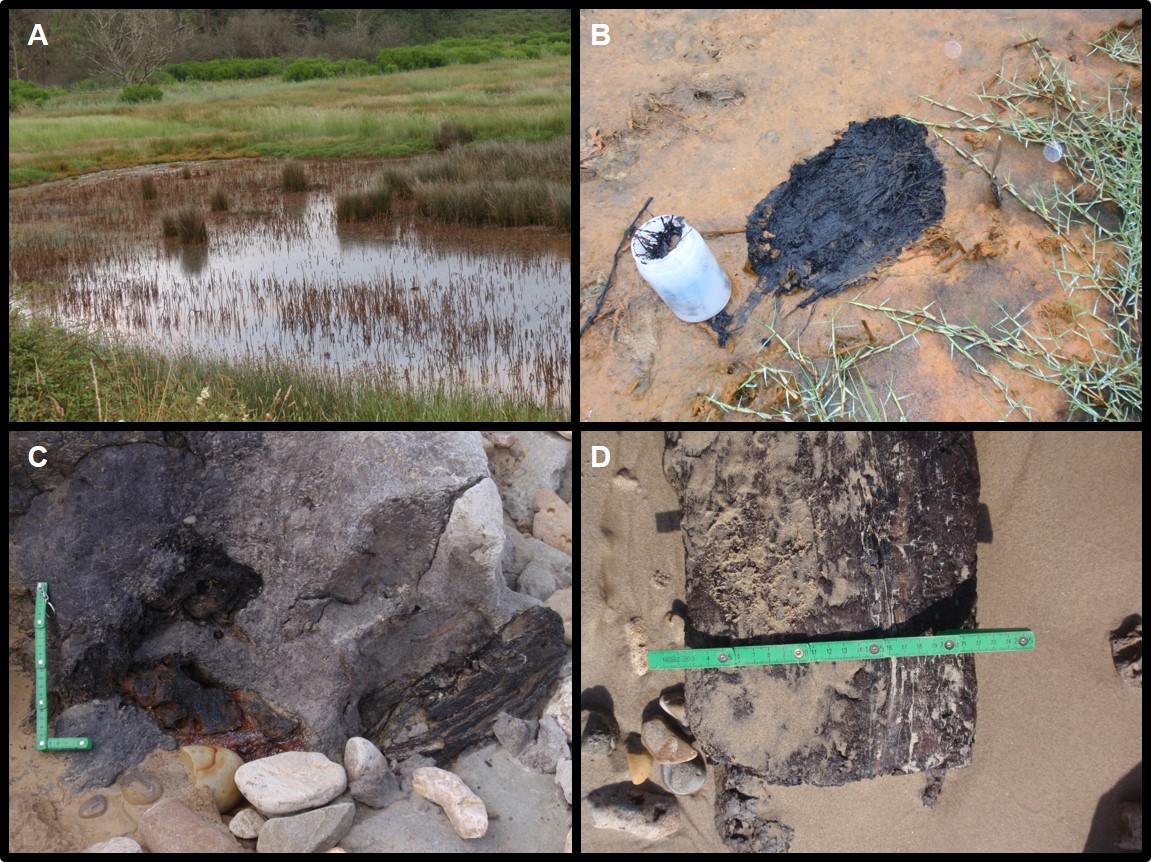

Línea del tiempo que muestra la cronología de diferentes hallazgos de arte rupestre y su comparación con la figura del canguro de Kimberley. Ilustración: Alicia PosadaPartiendo de aquí, deducimos la importancia de cada nueva datación objetiva, como las realizadas recientemente en varias pinturas rupestres australianas. El descubrimiento en Kimberley de varias figuras junto a restos fósiles de nidos de avispas ha permitido la realización de un análisis pormenorizado con numerosas conclusiones sobre su cronología. Kimberley y Tierra de Arhhem son dos de las regiones australianas con las áreas de arte rupestre más extensas que se conocen, definidas por un estilo naturalista de grandes figuras antropomorfas y zoomorfas (marsupiales, serpientes, cocodrilos) en color rojo intenso sobre extensos abrigos rocosos.

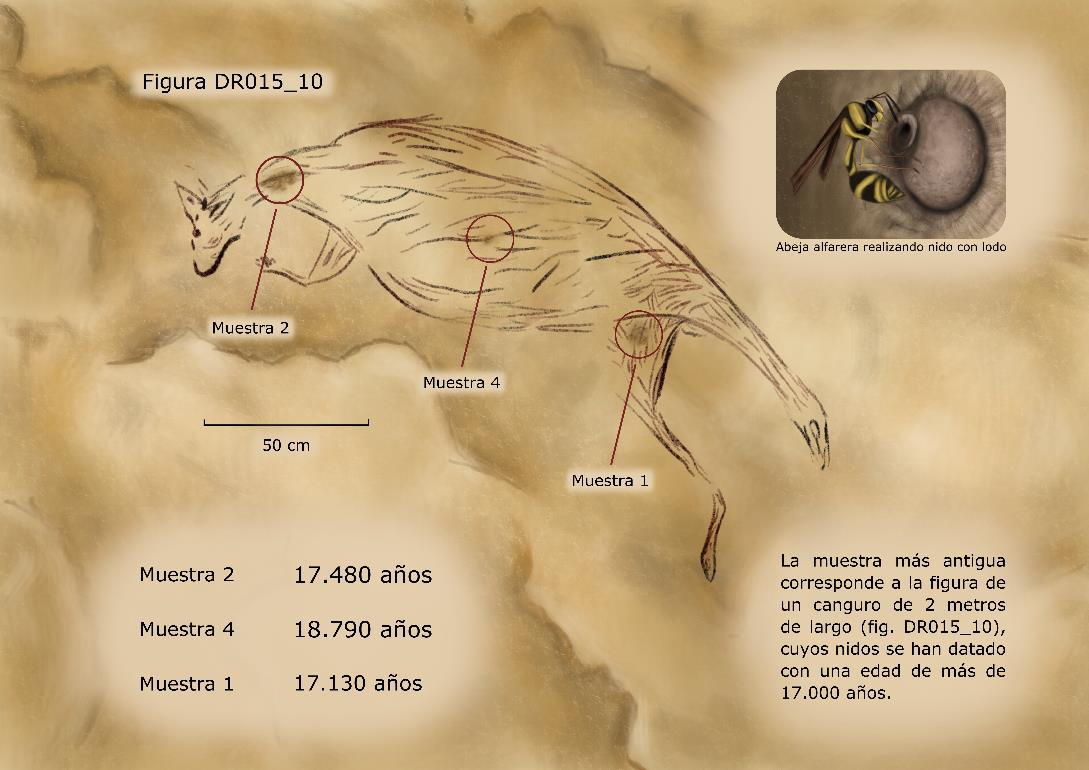

Canguro de 2 m de Kimberley, la figura más antigua de las determinadas junto con la localización y cronología de los nidos que permitieron su datación. Arriba a la derecha, detalle de los nidos de las abejas alfareras. Ilustración: Javier Almeida

Canguro de 2 m de Kimberley, la figura más antigua de las determinadas junto con la localización y cronología de los nidos que permitieron su datación. Arriba a la derecha, detalle de los nidos de las abejas alfareras. Ilustración: Javier AlmeidaLas características del arte rupestre encontrado en Kimberley (como el tamaño natural o el color de los pigmentos) se asemejan enormemente con otras imágenes paleolíticas encontradas en el resto del mundo. El problema es que dicha similitud estilística, alberga cronologías muy diferentes. Así, encontramos desde figuras de China de hace 5000 años hasta otras del Sudeste Asiático de hace 44.000 años, pasando por otras más familiares como los bisontes del Techo de los Policromos de Altamira cuyo origen se estima en unos 14.500 años.

Las pinturas de Kimberley representan un tema muy recurrente en el periodo más antiguo del arte rupestre pintado que permitiría ubicarlas en el periodo animal de relleno irregular (IIAP según sus siglas en inglés), caracterizado por manos, plantas y animales, especialmente canguros. Hasta 16 de esas figuras, se encontraban en íntima relación (sobre, bajo o cerca del pigmento) con 27 nidos de avispas alfareras realizados con lodo, cuya datación por radiocarbono ha permitido ubicar temporalmente estos hallazgos. Es así como esas 16 figuras, incluyendo un canguro de 2 metros de longitud, han podido clasificarse como estilo IIAP con alta probabilidad. Según los resultados del C14, los expertos las situarían en un periodo comprendido desde hace 17.500 a 17.100 años, lo que añadiría una pieza más a nuestro escaso conocimiento del arte paleolítico más primitivo.

Referencias consultadas:

Manual UNED: El arte en la Prehistoria (Mario Menéndez, 2016)

Finch, D. et al (2021) Ages for Australia’s oldest rock paintings Nature Human Behaviour doi: 10.1038/s41562-020-01041-0

Autores: Javier Almeida Velasco, licenciado en Medicina, estudiante de Historia del Arte en la UNED y Alicia Posada Alcón, diseñadora. Alumnos del Postgrado de Ilustración Científica de la UPV/EHU – curso 2020/21

Para saber más:

20.000 años de arte rupestre en Altamira

Técnicas artísticas de hace 40.000 años

Cómo usar uranio para saber si un neandertal pintó en una cueva

Datación radiométrica

“Ilustrando ciencia” es uno de los proyectos integrados dentro de la asignatura Comunicación Científica del Postgrado de Ilustración Científica de la Universidad del País Vasco. Tomando como referencia un artículo de divulgación, los ilustradores confeccionan una nueva versión centrada en la propia ilustración

El artículo Tras los orígenes del arte rupestre se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

El gran futuro de las microalgas

En todas las aguas del planeta, dulces y saladas, crecen unos organismos fotosintéticos de tamaño diminuto, pero con un gran potencial. Son las microalgas y hoy en día podemos encontrar sus principios activos en alimentos, medicamentos o productos cosméticos, ya que aportan grandes beneficios para la salud por su alta concentración en proteínas y sus propiedades antioxidantes. Más allá de su consumo, en la actualidad también se utilizan en la producción de energía verde y como fertilizantes para la agricultura y, de cara a los próximos años, se postulan como una fuente alternativa a la carne, saludable y económica, para paliar los efectos de una futura superpoblación.

La espirulina, de moda por su uso como complemento nutricional, o la chlorella son las más conocidas; sin embargo, existen más de 30.000 especies de estos microorganismos. La Colección Vasca de Cultivos de Microalgas (BMCC) mantiene más de 600 cepas de distintas especies procedentes de aguas dulces y saladas de nuestro entorno como la Ría de Bilbao o la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Esta entidad presta sus servicios a diferentes organismos para la identificación de variedades y el estudio de nuevas aplicaciones en biomedicina, cosmética, agricultura o alimentación.

Con el objetivo de explicar al público los usos actuales y potenciales de estos pequeños organismos, Sergio Seoane Parra, director del BMCC y profesor titular del departamento de Ecología de la UPV/EHU, ofreció el pasado 6 de abril la charla “Las microalgas, pequeños organismos con un gran futuro” en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao.

Durante la charla, además de describir sus principales características y aplicaciones, el director del BMCC explicó aspectos relativos a su uso como recurso biotecnológico en la producción de biocarburantes y otras fuentes de bioenergía, con el objetivo de alcanzar una producción más sostenible y respetuosa con el medioambiente.

Para saber más:

Edición realizada por César Tomé López

El artículo El gran futuro de las microalgas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Alicia y su forma especular

“¿Te gustaría vivir en la casa del espejo, gatito? Me pregunto si te darían leche allí; pero a lo mejor la leche del espejo no es buena para beber”.

Charles Lutwidge Dodgson “Lewis Carroll” (1871) A través del espejo y lo que Alicia encontró allí

Lewis Carroll ya imaginaba en 1871 que objetos contenidos en el reflejo de un espejo bien pudiera ser que no tuvieran las mismas propiedades que los objetos “reales”. El hecho de observar dos imágenes del mismo objeto, una de ellas reflejo de la otra, llevó a Alicia a plantearse esta conjetura en el libro “A través del espejo y lo que Alicia encontró allí”, y fueron científicos como Pasteur quienes tuvieron la oportunidad de demostrarlo en sus laboratorios a través del estudio de las moléculas que componen la materia: las imágenes de las estructuras moleculares de ácido tártarico (presente en muchas frutas, especialmente en la uva) de los dos lados del espejo resultaron ser no superponibles (es decir, no se pueden poner una encima de la otra y que sean iguales, tal y como sucede con las dos manos si ambas palmas miran hacia abajo) y además presentaron propiedades diferentes. Estas estructuras moleculares se conocen como enantiómeros de ácido tartárico.

Hoy en día se sabe que en las dianas terapéuticas, donde un fármaco ejerce su acción, resulta necesario disponer de una única de las dos imágenes especulares (la estructura molecular de uno de los lados del espejo) o enantiómeros de un fármaco para lograr el efecto deseado. Asimismo, se disminuyen e incluso se eliminan posibles efectos secundarios que puedan ser ocasionados por el enantiómero contrario, la leche del otro lado del espejo del cuento de Lewis Carroll.

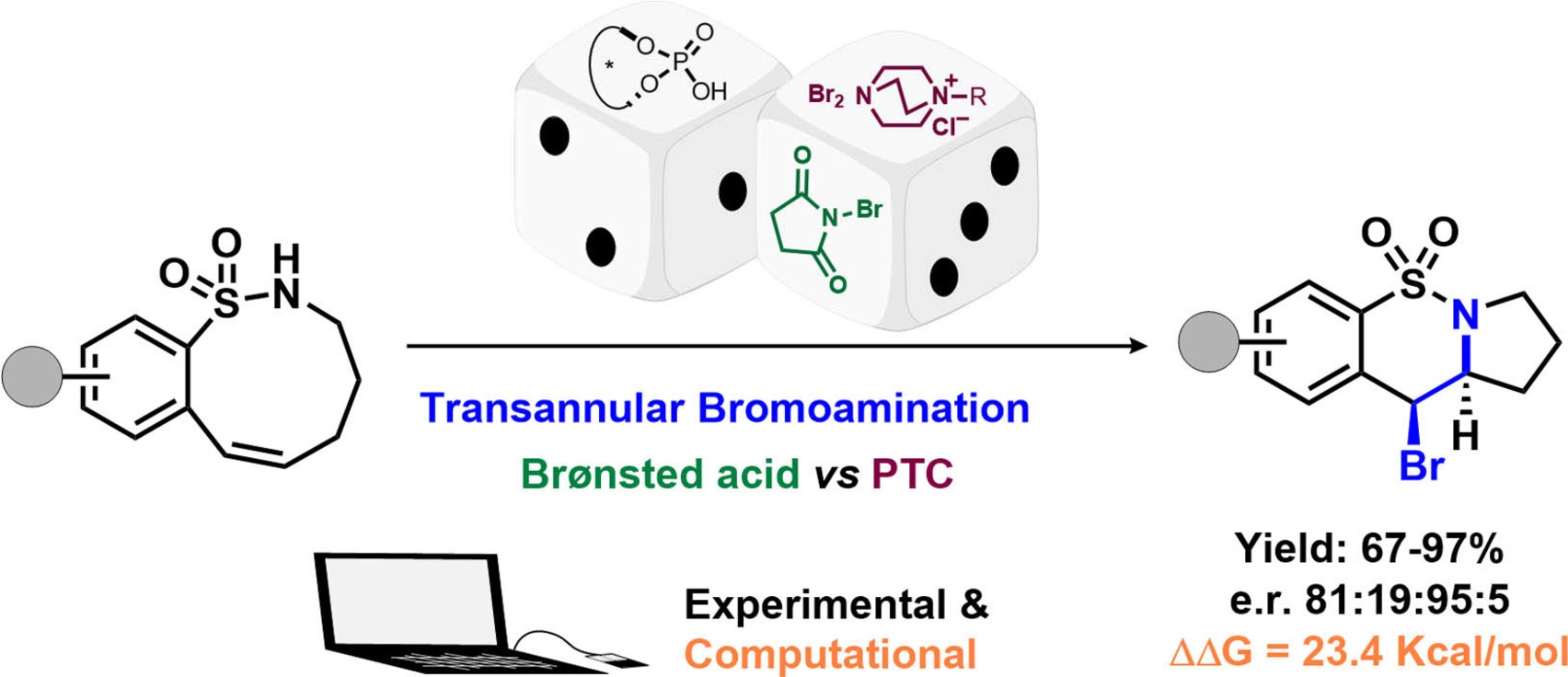

Un único enantiómero

El Grupo de Síntesis Asimétrica, Química Sostenible y Procesos Biomiméticos de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU, dirigido por el catedrático José Luis Vicario, lleva más de dos décadas trabajando en el descubrimiento de nuevas metodologías dirigidas a la preparación preferente de un único enantiómero para la síntesis de diferentes fármacos y productos naturales de interés terapéutico. Recientemente, y en colaboración con el profesor Merino de la Universidad de Zaragoza, ha desarrollado una vía novedosa para la creación de compuestos policíclicos, mediante catálisis, generando un único enantiómero de los dos posibles.

La metodología empleada en esta investigación, así como la utilidad de los compuestos obtenidos, han merecido el reconocimiento de la revista de primer cuartil Chemistry – A European Journal. Los autores han sido invitados a diseñar la portada del último número en la cual se muestra a Alicia cruzando el espejo a punto de convertirse en su forma enantiomérica (en su imagen especular) y encontrándose con un catalizador que le acompaña por la senda amarilla hasta formar el producto final, una sulfonamida.

Referencia:

Javier Luis-Barrera, Sandra Rodríguez, Uxue Uria, Efraim Reyes, Liher Prieto, Luisa Carrillo, Manuel Pedrón, Tomás Tejero, Pedro Merino, Jose L. Vicario (2022) Brønsted Acid versus Phase-Transfer Catalysis in the Enantioselective Transannular Aminohalogenation of Enesultams Chemistry – A European Journal doi: 10.1002/chem.202202267

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo Alicia y su forma especular se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Los abuelos sapiens clave en el éxito de la especie

María Martinón-Torres

Shutterstock / kram-9

Shutterstock / kram-9Quedé con mi buen amigo Xosé Ramón en un bar tranquilo de Burgos aprovechando que el calor nos daba tregua. Según avanzaba la tarde, la terraza se fue llenando de gente mayor que era llevada a las mesas en silla de ruedas por otros, no tan mayores, que también se sentaban con ellos a tomar un refrigerio.

Entre las mesas, escanciados, había algunos grupos de jóvenes –pocos– que, en esencia, venían a la cafetería a hacer lo mismo: hablar, rebobinar, futurear.

Habrá quien vea en esta escena de congregación de mayores una foto mustia de nuestro destino, de la grisura que se le achaca a la tercera edad. Sin embargo, a mí me resultó reconfortante. En esa terraza había vida, mucha vida. Un bullicio sereno, una alegría sosegada que ya querría yo para mí tantas veces.

La menopausia es una estrategia biológicaA partir de los 45 años, uno debiera recordarse que cada día que vive es un poco de prestado. Si nuestro curso vital no se hubiera desviado del de un chimpancé, llegar a la cuarentena representaría nuestra mayor aspiración. Sin embargo, nuestra especie vive, como media, hasta cuatro décadas más que nuestros parientes más cercanos en el mundo animal.

Pero la selección natural ha apostado por extender el tiempo en el que no somos fértiles. Por lo tanto, no somos longevos para tener más hijos, sino para apostar nuestras vidas por los hijos de los demás.

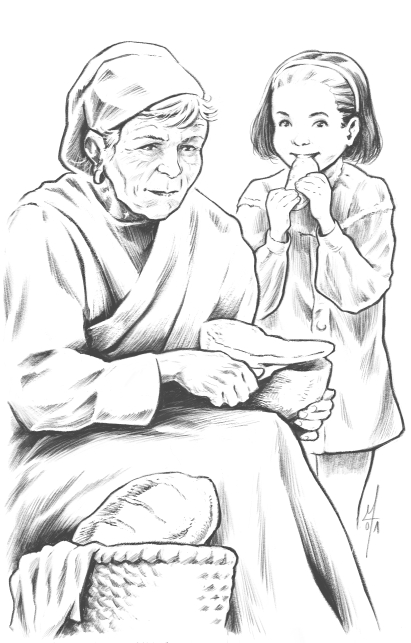

La hipótesis de la abuela explica el impacto que la tercera edad ha tenido en el éxito reproductivo de Homo sapiens. Ilustración: Juan Francisco Mota

La hipótesis de la abuela explica el impacto que la tercera edad ha tenido en el éxito reproductivo de Homo sapiens. Ilustración: Juan Francisco MotaEste es el corazón de la hipótesis de la abuela, la cual destaca cómo la menopausia –el cese de la fertilidad femenina, en nuestro caso muy temprano en relación con los años que aún nos quedan por vivir– no es tanto un signo de senescencia como una estrategia biológica para reforzar el papel de los mayores en el porvenir de los hijos de nuestros hijos y, en última instancia, de nuestra especie.

Esa implicación de los mayores tiene un impacto positivo más allá de la infancia. Se refleja incluso en la tasa de supervivencia de los nietos adolescentes en las poblaciones cazadoras recolectoras Hadza. Y, a través del solapamiento generacional, forja el ambiente más propicio para el aprendizaje y la transmisión del conocimiento.

En la sangre que corre por las venas sapiens hay un instinto de serie que nos lleva a vivir –y a vivir más– para ayudar a los demás, digan lo que digan los detractores pesimistas de nuestra especie.

Una valiosa opinión en las decisiones políticasNo obstante, es cierto que nuestra sociedad rumia un discurso edadista peligroso, uno en el que desde el umbral de la plenitud física nos permitimos juzgar si son útiles los mayores o si la vida de un anciano merece la pena ser vivida.

En lugar de eso, deberíamos preguntarnos si en los tiempos que vivimos no le cantaría otro gallo a Homo sapiens si en las decisiones políticas y sociales tuviera más peso la opinión de las abuelas y los abuelos, de igual forma que en el pasado el papel de los ancianos de la tribu era respetado y esencial.

Es muy posible que el futuro de nuestra sociedad discurriera por caminos menos belicosos si los conflictos, en vez de resolverse con adrenalina y testosterona, se abordasen con la sabiduría y el ánimo más conciliador y prudente de aquellos que ya pasaron por lo mismo, en vez de empeñarnos en tropezar con la misma piedra –o inventar piedras nuevas–.

Los abuelos, la mejor versión de nosotros mismosY es que, como me decía ayer Xosé Ramón –que siempre acierta–, en la figura de los abuelos hay algo más. Los abuelos son, de alguna forma, la mejor versión de nosotros mismos.

En los abuelos, los nietos encuentran el amor, la protección, la generosidad y la devoción que los padres dedicamos a los hijos, pero con una serenidad y una entereza que, en pleno fragor de vivir y bregar, no siempre tenemos los padres.

Los padres enseñamos a los hijos con cierta urgencia por que aprendan todo aquello que les hará falta para valerse como adultos. En el fondo, en los hijos, aunque sean niños, no dejamos de ver al adulto en que queremos que se convierta y que tendrá que ser capaz de sobrevivir y defenderse cuando nosotros no estemos. Es por su propio bien, sí, pero el amor que damos los padres a los hijos es un amor exigente aliñado de premura.

Sin embargo, los abuelos siguen viendo niños en los niños y les dan a fondo perdido, sin preocuparse en exceso por el retorno, con otra comprensión y tolerancia a las manchas en la ropa, los berrinches o las torpezas. Tienen también el poso que les permite relativizar y rescatar lo esencial en cada momento.

Sé que son etapas y roles diferentes, lo sé. Y sé que ambos son necesarios. Los niños deberían poder seguir siendo niños mientras lo sean. Los padres deben ejercer de padres, y los abuelos de abuelos –que no es lo mismo que ejercer de niñeros, ojo–. Pero confieso, con cierta melancolía, que a veces desearía poder ser también un poco más abuela de mis hijos, con otra pausa, otra candidez.![]()

Sobre la autora: María Martinón-Torres es directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

Para saber más:

La hipótesis de la abuela (en orcas)

El artículo Los abuelos sapiens clave en el éxito de la especie se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Construyendo cuadrados mágicos

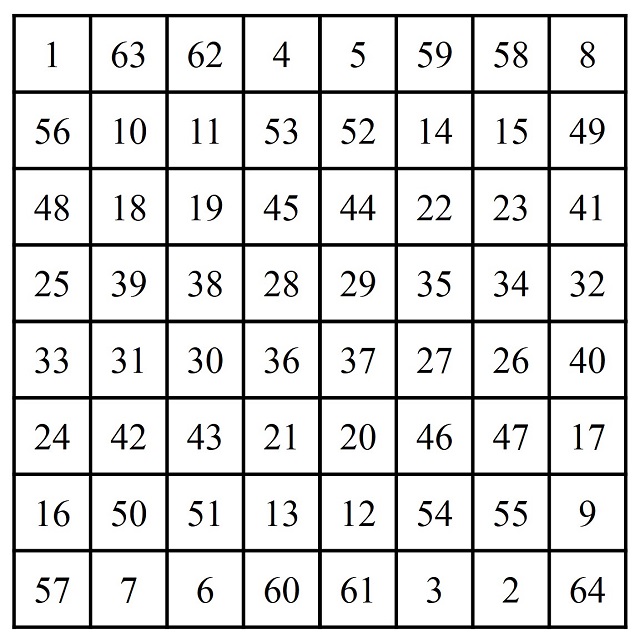

Una de las cosas que más me sorprende cuando leo sobre cuadrados mágicos, además de la belleza matemática de los mismos, es la enorme cantidad de métodos que existen para construirlos, así como el gran interés que han despertado en grandes matemáticos como el francés Pierre de Fermat (1607-1665), el suizo Leonhard Euler (1707-1783), el británico Arthur Cayley (1821-1895) o el indio Srinivasa Ramanujan (1887-1920).

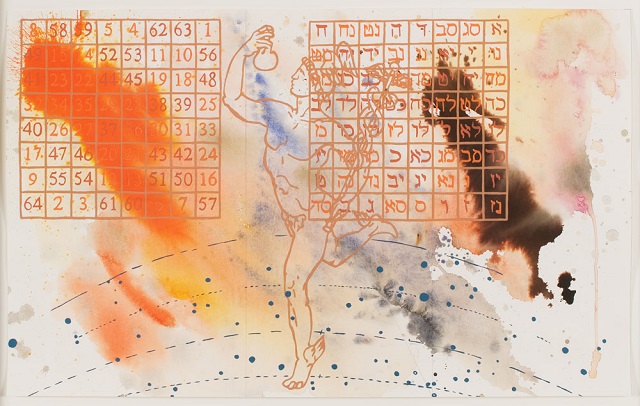

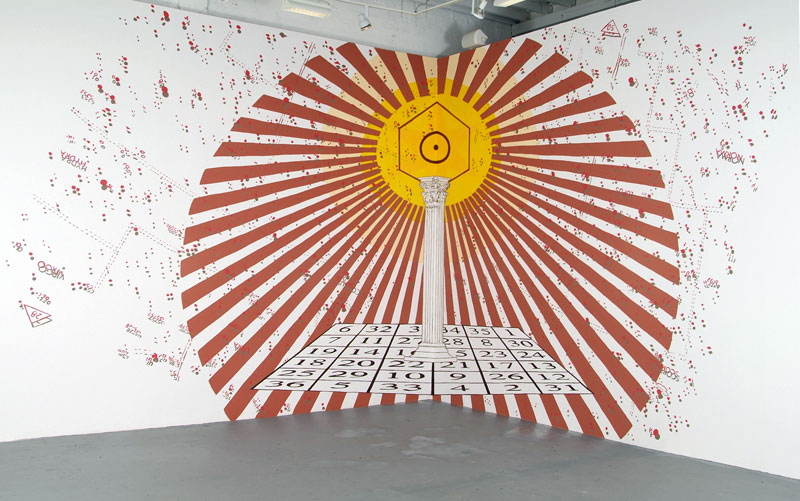

Ars, Scientia, Magia (2007), del artista estadounidense Jesse Bransford. En esta obra aparece el cuadrado mágico de orden 8 asociado, según la astrología, con el planeta Mercurio. Imagen de la página web de Jesse Bransford

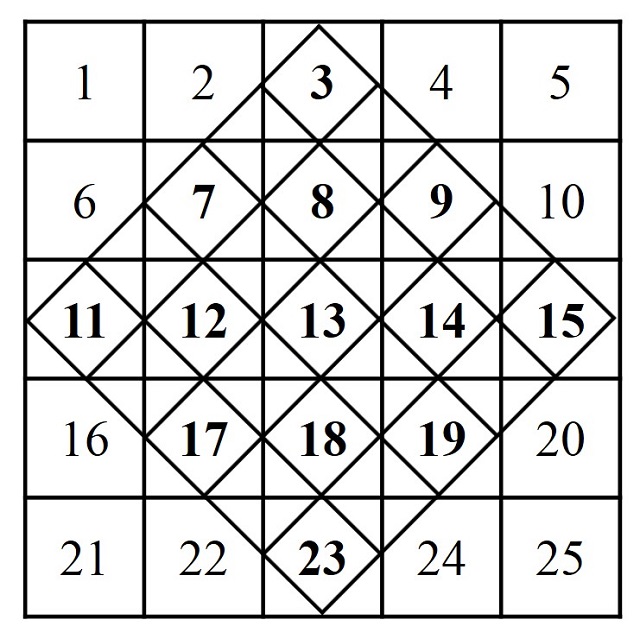

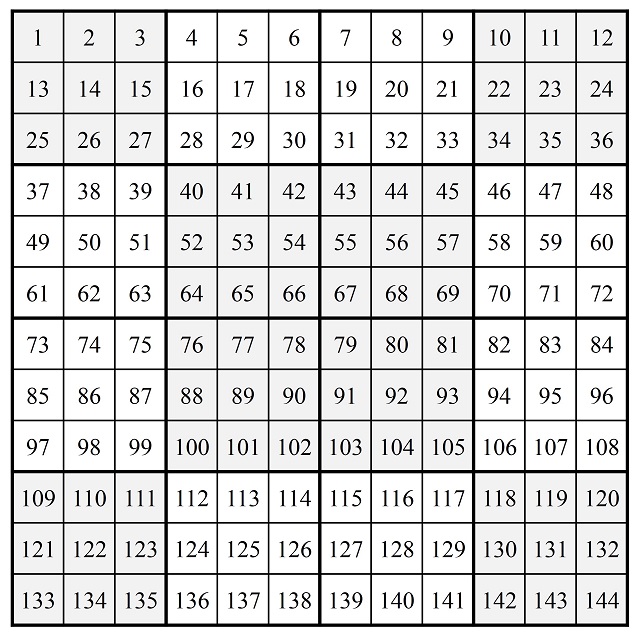

Ars, Scientia, Magia (2007), del artista estadounidense Jesse Bransford. En esta obra aparece el cuadrado mágico de orden 8 asociado, según la astrología, con el planeta Mercurio. Imagen de la página web de Jesse BransfordAunque es un concepto matemático bastante conocido, recordemos qué es un cuadrado mágico. Un cuadrado mágico de orden n es una distribución de los primeros n2 números (aunque, de forma general, puede ser una colección cualquiera de n2 números) sobre las casillas de un retículo cuadrado n × n, de forma que la suma de los números de cada fila, cada columna y cada diagonal principal sea siempre la misma, la cual se conoce con el nombre de constante mágica.

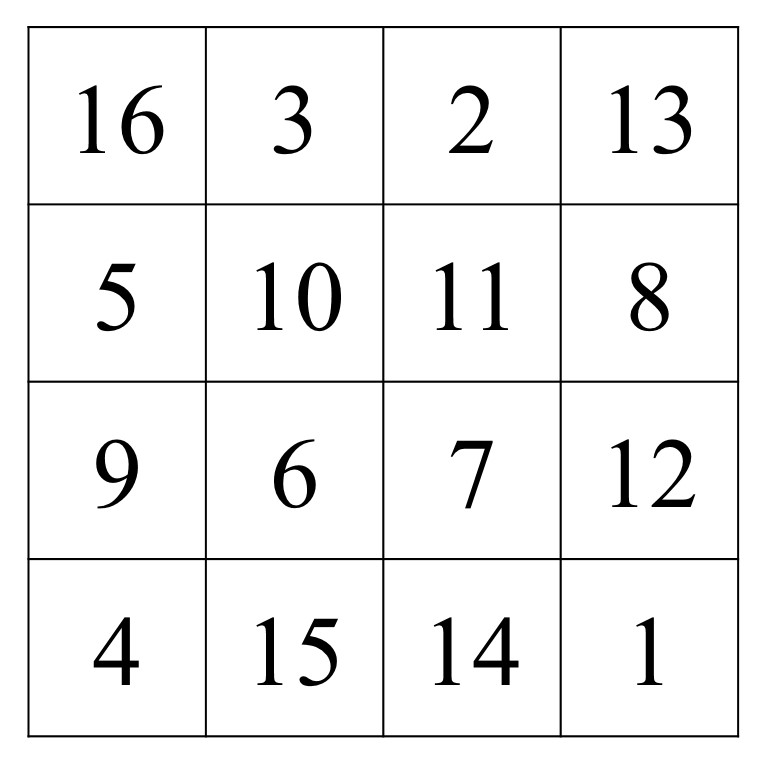

Cuadrado mágico de orden 4 que aparece en el cuadro Melancolía I (1514), del artista alemán Alberto Durero (1471-1528), y cuya constante mágica es 34

Cuadrado mágico de orden 4 que aparece en el cuadro Melancolía I (1514), del artista alemán Alberto Durero (1471-1528), y cuya constante mágica es 34En esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica vamos a mostrar algunos métodos para construir cuadrados mágicos. Existen diferentes tipos de métodos en función de si el orden es par o impar.

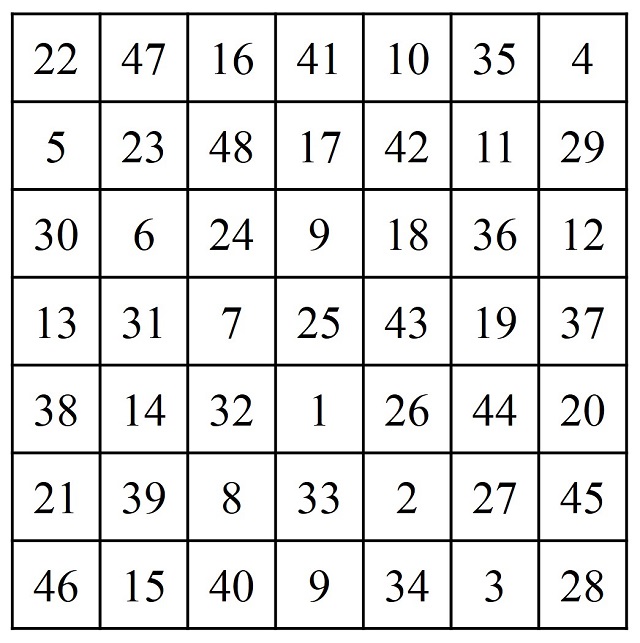

Empecemos con los cuadrados mágicos de orden impar. En la entrada Habibi y los cuadrados mágicos II ya construimos todos los cuadrados mágicos de orden 3, que son solamente ocho, pero que, salvo simetrías, son todos iguales, luego solo hay un cuadrado mágico de orden 3, el conocido Lo-Shu (por filas, 4, 9, 2; 3, 5, 7; 8, 1, 6).

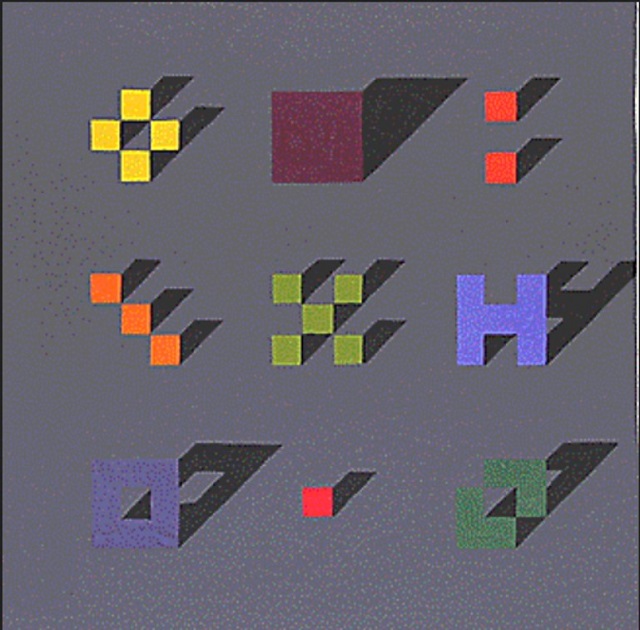

Nine halls 3 (1979), del artista estadounidense Jim Johnson, que representa el cuadrado mágico de orden 3, llamado Lo-Shu, pero en lugar de pintar los números, se representan estos con dibujando la cantidad de cuadrados pequeños -en colores distintos en cada celda- igual al número representado. Imagen de la página web de Jim JohnsonColocación en diagonal

Nine halls 3 (1979), del artista estadounidense Jim Johnson, que representa el cuadrado mágico de orden 3, llamado Lo-Shu, pero en lugar de pintar los números, se representan estos con dibujando la cantidad de cuadrados pequeños -en colores distintos en cada celda- igual al número representado. Imagen de la página web de Jim JohnsonColocación en diagonal

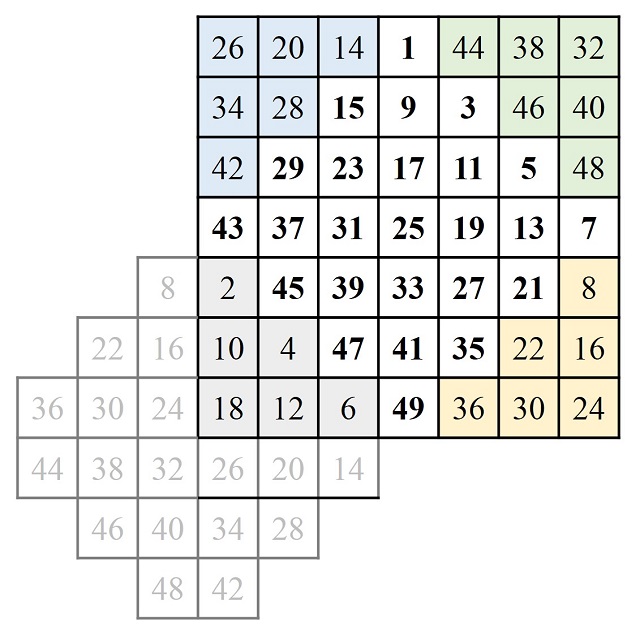

En general, para los órdenes impares, uno de los métodos más antiguos es el método de colocación en diagonal, que ha recibido muchos nombres. Como podemos leer en el libro Magic Squares, Their History and Construction from Ancient Times to AD 1600 (véase la bibliografía), en un principio se le conocía como el método de Bachet, por el matemático, lingüista, filósofo y poeta francés Claude Gaspard Bachet de Méziriac (1581-1638), del que ya hablamos en la entrada Un problema clásico de pesas, quien lo presentó en la segunda edición (1624) de su libro de matemática recreativa Problèmes Plaisants et Délectables, qui se font par les nombres – Problemas placenteros y deliciosos que se plantean con los números (1612). Después se le llamó método de Cardano, ya que resultó que también aparecía explicado en el libro de aritmética Practica arithmetica et mensurandi singulares / Aritmética práctica y medidas singulares (1539) del matemático italiano Gerolamo Cardano (1501-1576). Cuando se conoció la existencia de un libro sobre cuadrados mágicos del comentarista y gramático bizantino Manuel Moschopoulos (siglos XIII-XIV) en el que se explicaba, se le atribuyó al mismo la autoría de esta construcción. Aunque su origen parece estar antes del siglo XI, que es cuando el matemático, astrónomo y físico árabe Alhacén –Abū ‘Alī al-Hasan ibn al-Hasan ibn al-Háytham– (965-1040) dio una justificación de esta construcción.

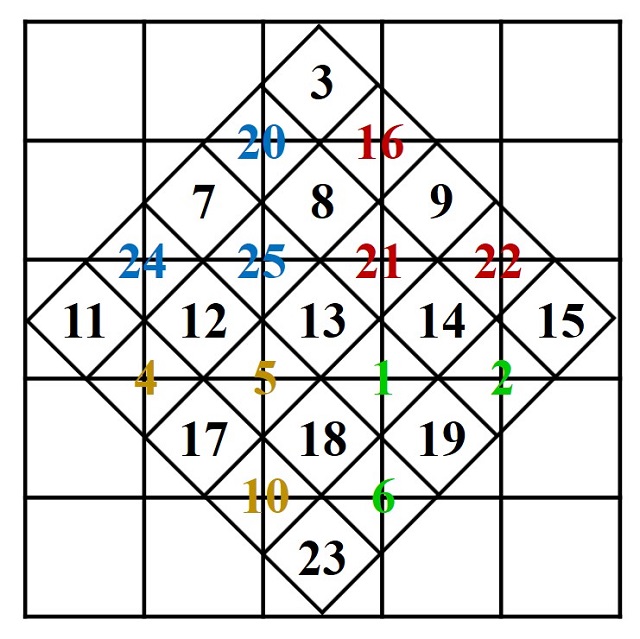

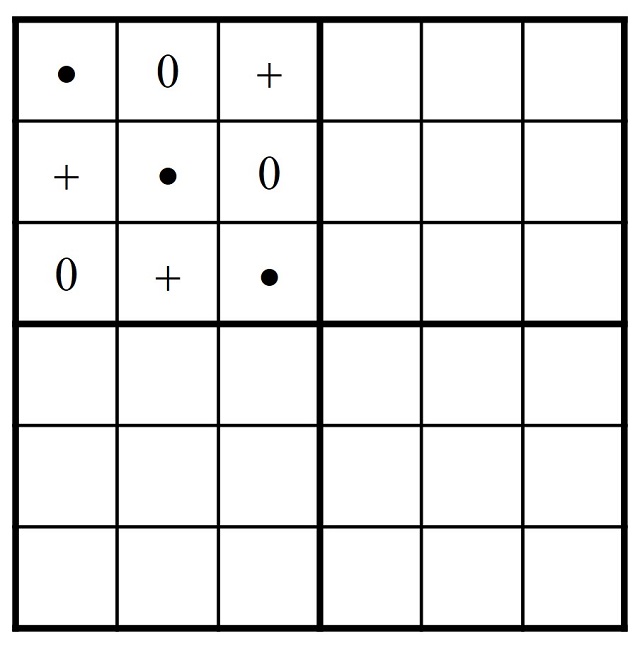

En este método, como en muchos otros, se van colocando los números desde 1 hasta n2 de una forma, más o menos, continua. En concreto, esta construcción para ordenes impares se basa en dos reglas (que vemos en el caso particular de orden 5 en la siguiente imagen):

i) se escribe el número 1 en una de las cuatro casillas adyacentes a la casilla central y se van colocando los siguientes números (2, 3, 4, …) en un recorrido diagonal (en el ejemplo de la imagen es un movimiento diagonal descendente hacia la derecha) a partir de la casilla del número 1, de forma que cuando se llega a un lado de la retícula se continúa por el lado opuesto (podemos valernos de filas y columnas auxiliares para apoyarnos en el movimiento diagonal y saber en qué casilla debemos continuar en los lados opuestos);

ii) cuando la siguiente casilla, en el movimiento diagonal, esté ocupada (lo cual ocurre cada n casillas), pasaremos a la casilla que está dos lugares más abajo y continuaremos el movimiento diagonal.

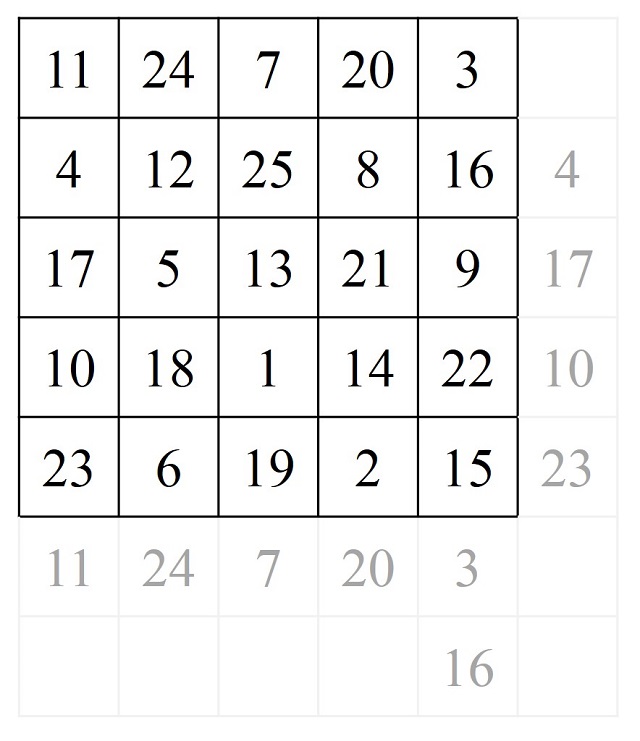

Cuadrado mágico de orden 5, asociado con el planeta Marte según las antiguas creencias astrológicas, construido mediante el método de colocación en diagonal

Cuadrado mágico de orden 5, asociado con el planeta Marte según las antiguas creencias astrológicas, construido mediante el método de colocación en diagonal

Una de las curiosas propiedades de esta construcción es que es simétrica, en el siguiente sentido. Dos números que están en posiciones simétricas respecto a la casilla central suman n2 + 1, como 18 y 8, 24 y 2, 5 y 21, que suman 26. Además, la casilla central es el número que está en la mitad, entre 1 y n2, es decir, (n2 + 1) / 2 (en el ejemplo, el número 13).

Según el texto anterior, este es el método más extendido y el primero en introducirse en Europa, que dio lugar a los tres cuadrados mágicos utilizados por entonces, de órdenes 5, 7 y 9 (dejando aparte el orden 3), que son los cuadrados mágicos asociados con Marte (orden 5), Venus (orden 7) y la Luna (orden 9), según las antiguas creencias astrológicas (véase Habibi y los cuadrados mágicos III).

Cuadrado mágico de orden 7, asociado con el planeta Venus, construido según el método de la diagonal

Cuadrado mágico de orden 7, asociado con el planeta Venus, construido según el método de la diagonal

Cuadrado mágico de orden 9, asociado con la Luna, construido según el método de la diagonal

Cuadrado mágico de orden 9, asociado con la Luna, construido según el método de la diagonalForma alternativa de Alhacén

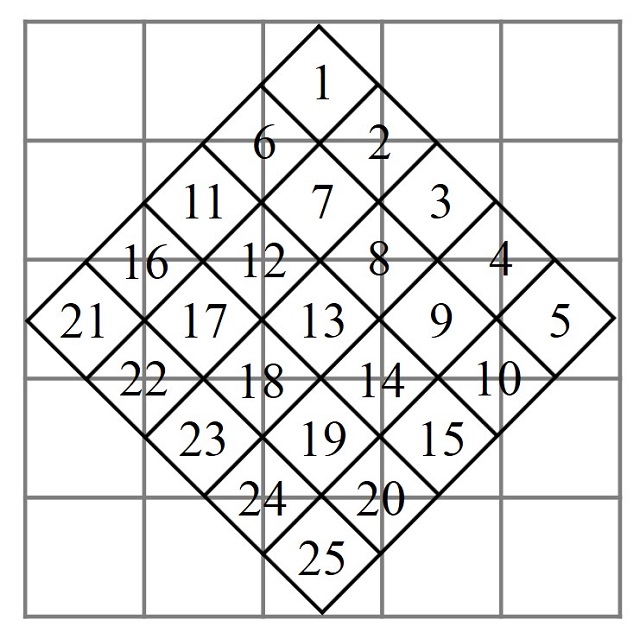

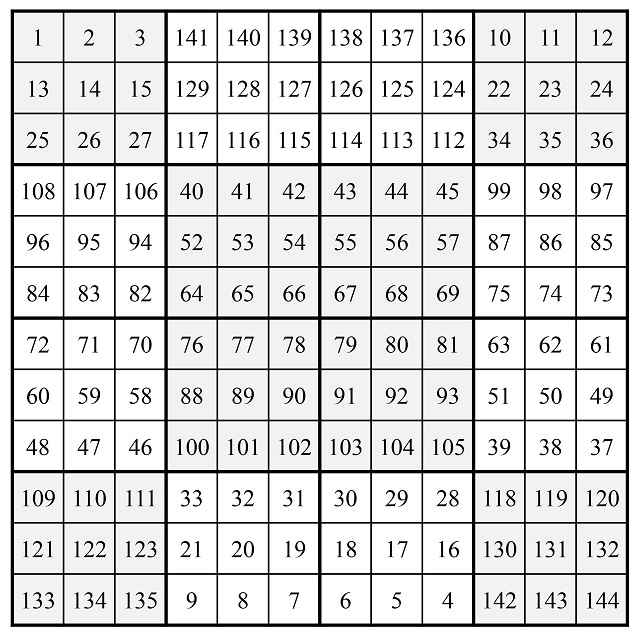

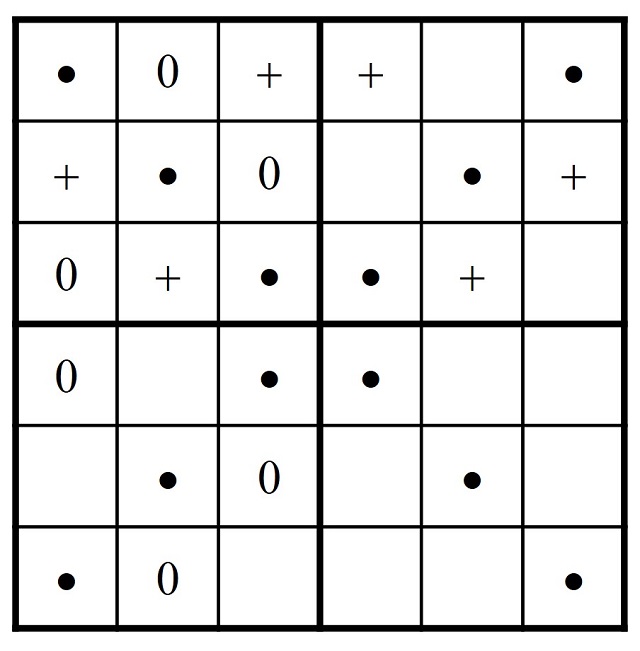

Sin embargo, Alhacén ofrece una forma alternativa para esta construcción de cuadrados mágicos de orden impar, para la cual se necesitaba un primer retículo cuadrado con los números escritos en orden natural y otro retículo auxiliar para desplazar los números del primero sobre el mismo y obtener así el cuadrado mágico antes descrito. Para empezar, si vamos a generar el cuadrado mágico de orden impar n, se parte de un retículo cuadrado n x n, sobre el que se superpone otro retículo n x n más pequeño y girado 45 grados, de forma que sus vértices estén sobre la mitad de los lados del primer retículo (como se muestra en la imagen).

Luego se escriben los números del 1 al n2 en orden natural sobre el primer retículo cuadrado, de forma que podemos observar cómo algunos números quedan sobre casillas del retículo inclinado superpuesto (3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 23), que van a considerarse que son los números que van a ir en esas casillas del nuevo retículo.

Finalmente, los números de las esquinas, que no están en el retículo inclinado se van a desplazar para colocarse dentro de las casillas del mismo. Así, el trío de números 1, 2 y 6, que está en la esquina superior izquierda, se va a desplazar diagonalmente hasta el lado opuesto del retículo inclinado. Lo mismo para los tríos de números de las otras tres esquinas, la esquina superior derecha (4, 5, y 10), la esquina inferior izquierda (16, 21 y 22) y la esquina inferior derecha (20, 24 y 25).

De manera que los números que están en el retículo 5 x 5 inclinado forman el cuadrado mágico de orden 5 relacionado con el planeta Marte que habíamos construido previamente, como puede comprobarse fácilmente.

Versión moderna de un amuleto astrológico hebreo, del Renacimiento, con el cuadrado mágico asociado con el planeta Venus, basado en el diseño descrito por el escritor, médico, experto en ocultismo, cábala y alquimia alemán Cornelius Agrippa (1486-1535) en 1531. Imagen del Museo BritánicoSeparación por paridad

Versión moderna de un amuleto astrológico hebreo, del Renacimiento, con el cuadrado mágico asociado con el planeta Venus, basado en el diseño descrito por el escritor, médico, experto en ocultismo, cábala y alquimia alemán Cornelius Agrippa (1486-1535) en 1531. Imagen del Museo BritánicoSeparación por paridad

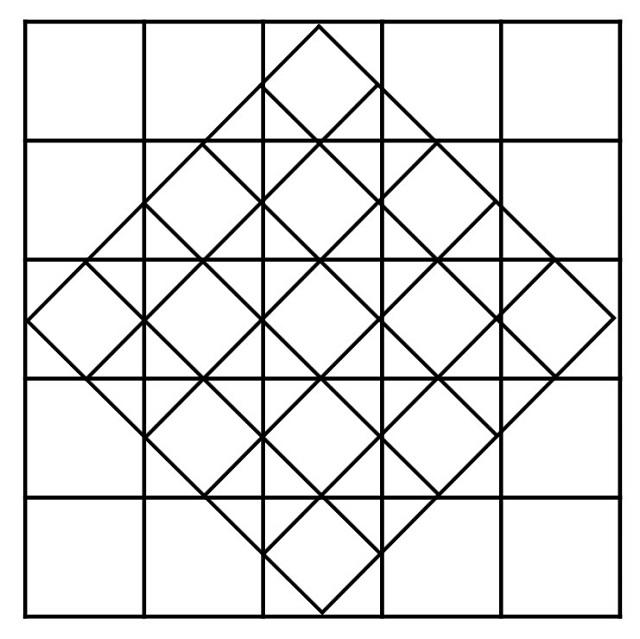

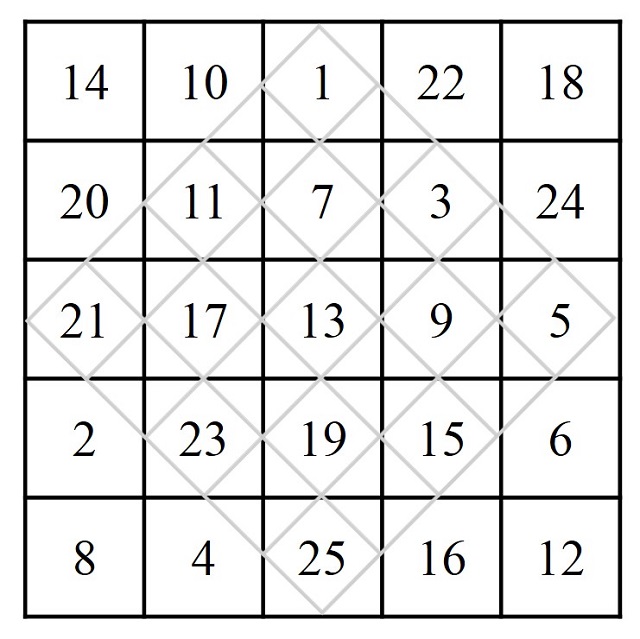

Antes de pasar a ver algún método para ordenes pares, vamos a presentar un método que es el recíproco de la versión árabe, que acabamos de presentar, del método de colocación en diagonal, que se conoce como el método de separación por paridad.

Como en el caso anterior, empezamos con dos retículos n x n superpuestos, uno más pequeño y girado 45 grados, de forma que sus vértices estén sobre la mitad de los lados del primer retículo. Sin embargo, ahora se escriben los números del 1 al n2 en orden natural sobre el retículo inclinado.

De forma paralela al proceso anterior, pero a la inversa, vamos a considerar los números del retículo inclinado que están en casillas del retículo grande, que son los números impares, y quedarnos con ellos en este retículo. Y los que no están dentro de una casilla del retículo grande, que son los números pares, los vamos a desplazar de forma inversa al proceso anterior. Por ejemplo, la terna de números pares 2, 4 y 8, que están arriba a la derecha del retículo inclinado, van a desplazarse diagonalmente hasta la esquina inferior izquierda del retículo grande. Lo mismo para las ternas 6, 12 y 16; 10, 14 y 20; y 18, 22 y 24, que se desplazan hacia las esquinas opuestas. Nos queda un cuadrado mágico de orden 5 diferente al anterior. En este las esquinas son números pares, como en el Lo-Shu (de orden 3).

Este método aparece en el texto Muntaha al-idrak fi taqasim al-aflak (La comprensión definitiva de las divisiones de las esferas) del matemático y astrónomo persa Al-Kharaqī, Abu Muḥammad ‘Abd al-Jabbar al-Kharaqi (1084-1158/9), quien lo atribuye al matemático Al-Isfizari, más joven que él, y lo denomina “método de los nudos y saltos”.

Como en esta construcción se separan los números por su paridad, pares e impares, se puede dar otra forma de construirlo, que aparece también en otros tratados de la época. Se trata de rellenar dos retículos inclinados con los números pares e impares por separado, como se muestra en la imagen.

Ahora se trataría de dividir el retículo inclinado de los números pares en cuatro partes y cada una iría a una esquina, la que se corresponde con su forma.

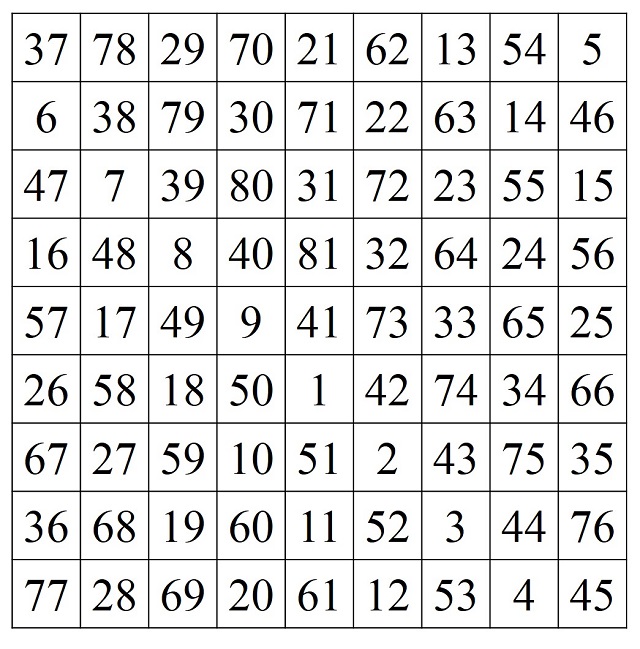

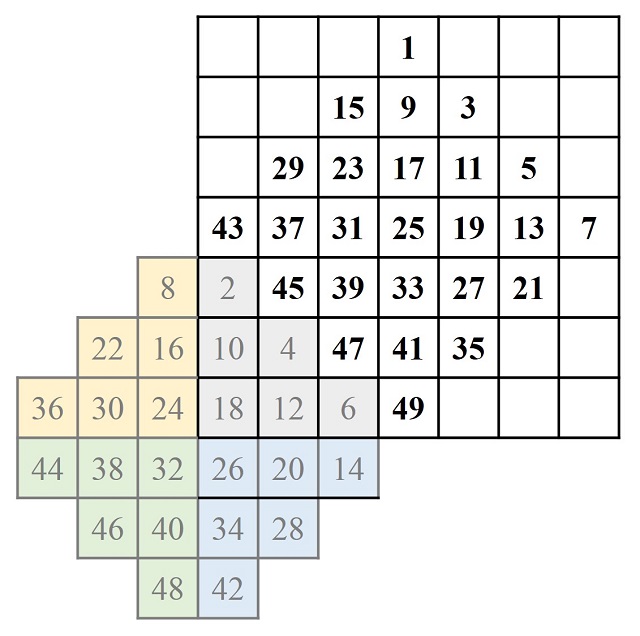

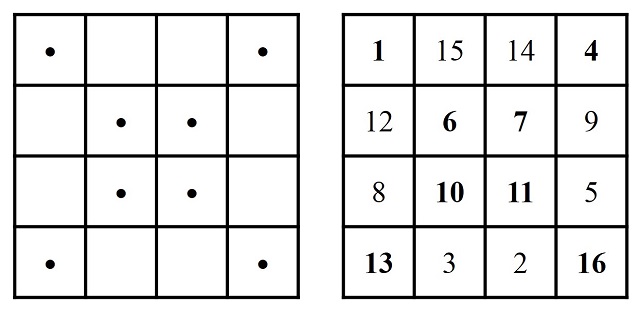

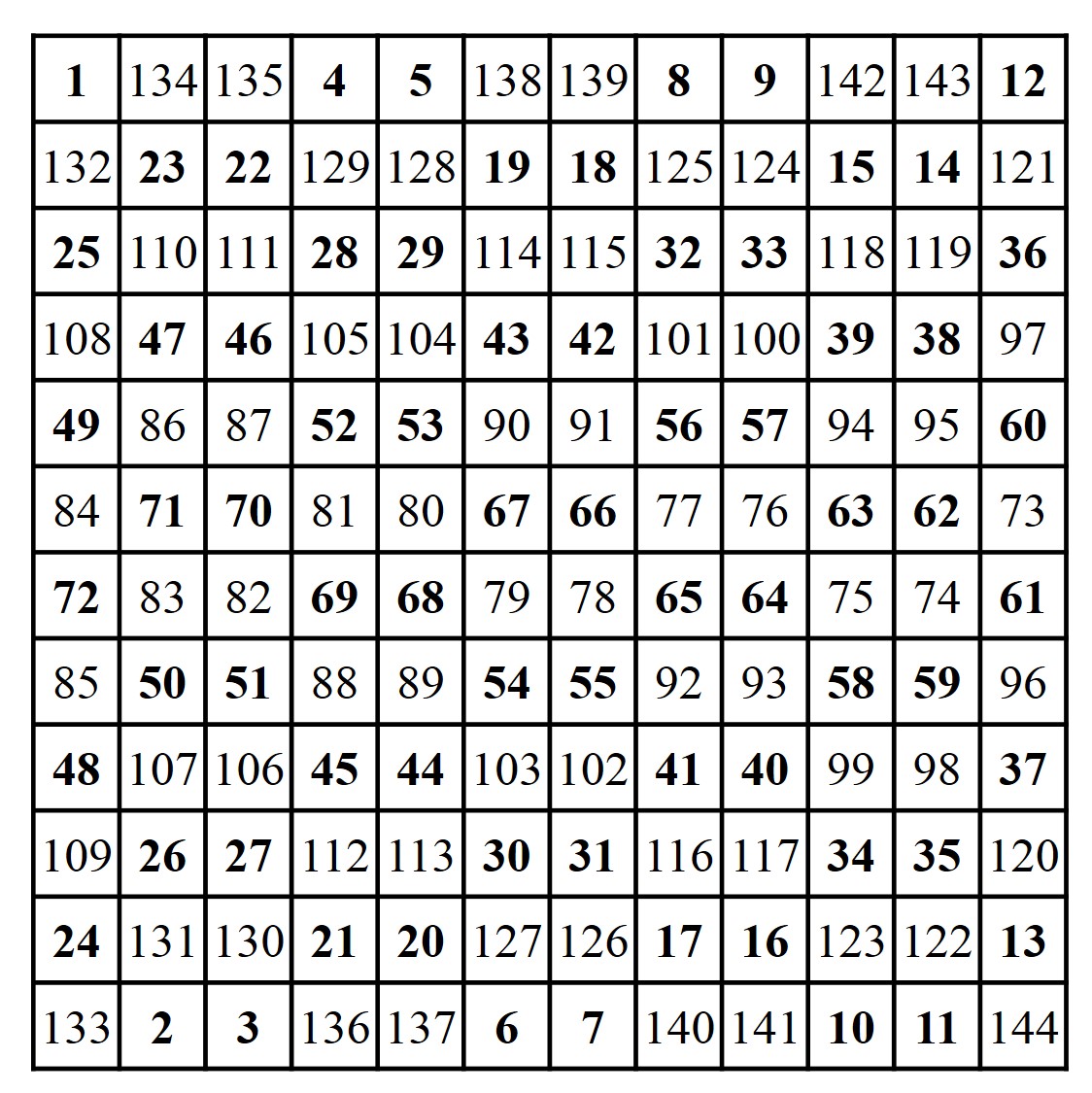

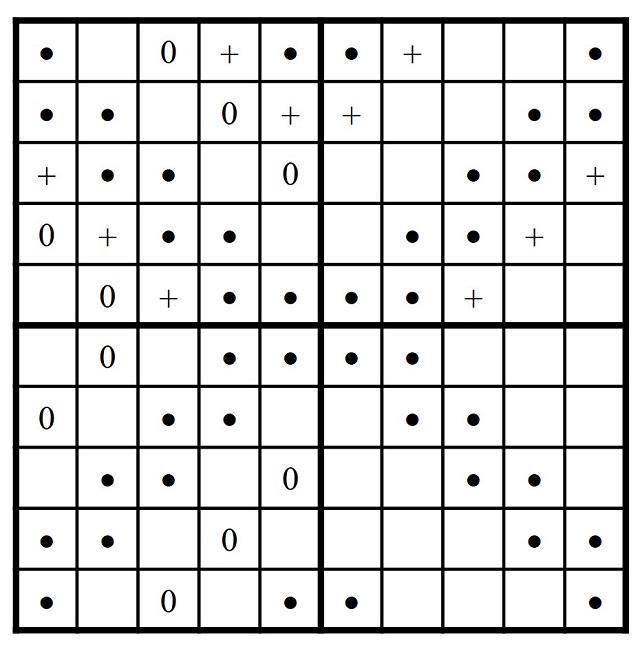

Para continuar vamos a volver a explicar, pero de una forma un poco diferente, uno de los métodos que vimos en la entrada Habibi y los cuadrados mágicos II. Se trata del método del punteado, para órdenes que son múltiplos de 4. Para el orden 4 se toma un retículo cuadrado 4 x 4 vacío y se colocan puntos en las casillas de la diagonal (como se muestra en la siguiente imagen). Entonces, se empiezan a contar las casillas, desde arriba a la izquierda, y si hay punto en la casilla se coloca el número que corresponde, pero si no hay no se pone nada. Cuando se llega a la última casilla se realiza el mismo procedimiento, pero en sentido inverso, empezando en esa última casilla, y colocando ahora los correspondientes números en las casillas sin puntos.

Este método se extiende a cualquier orden de la forma 4k. Para ello se divide el retículo 4k x 4k en k sub-retículos 4 x 4 y a cada retículo 4 x 4 se le colocan puntos en las diagonales (en la siguiente imagen vemos el orden 8 = 4 x 2).

Y el proceso de rellenarlo con números es el mismo, contar las casillas en una dirección y luego en la contraria y poniendo los correspondientes números en las casillas con puntos en el primer recorrido y en las casillas sin puntos en el segundo (para orden 8 nos queda el siguiente cuadrado mágico).

Para la explicación alternativa que dimos en la entrada Habibi y los cuadrados mágicos II la estructura de puntos es la misma, pero allí escribíamos todos los números en orden y luego desplazábamos, haciendo un giro de 180 grados alrededor del centro del retículo cuadrado, los números que no están en casillas punteadas. Véase, por ejemplo, en el orden 4 que el resultado es el mismo (así los números 2 y 3 que estaban en las casillas centrales de arriba pasan, al realizar el giro de 180 grados, a las casillas centrales de abajo, en el orden 3 y 2, y así para el resto).

Según un manuscrito árabe del siglo XII, que recoge este método y otros del matemático Alhacén, describe a este matemático árabe como uno de los mejores autores sobre el tema de los cuadrados mágicos.

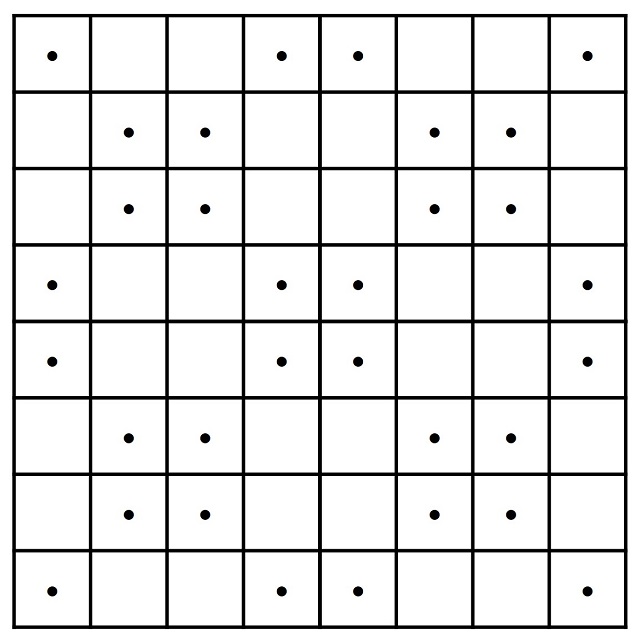

Intercambio de sub-retículosExiste otro método, que se conoce como método de intercambio de sub-retículos, que se basa en el método del punteado para orden 4 (con la interpretación del giro de 180 grados) y se utiliza para generar cuadrados mágicos de orden 4k. Se toma el retículo cuadrado 4k x 4k y se divide en 16 sub-retículos k x k y se colocan todos los números del 1 al (4k)2 en orden natural, empezando por la casilla de arriba a la izquierda (véase imagen para k = 3).

Hemos sombreado los sub-retículos k x k que se corresponderían con los puntos del retículo 4 x 4, es decir, los de las diagonales. Y para finalizar se actúa como en el caso del método de punteado para orden 4, en la versión del giro de 180 grados. Por lo tanto, los sub-retículos 4 x 4 sombreados se quedan como están, mientras que los no sombreados se mueven en un giro de 180 grados alrededor del centro del retículo. Para k = 3, es decir, orden 12, se obtiene el siguiente cuadrado mágico.

Y vamos a mostrar un método más para los órdenes múltiplos de 4, el método del rellenado continuo. Consiste en ir colocando los números por pares (excepto al principio y al final de las líneas) de forma alterna en filas opuestas. Por ejemplo, para orden igual a 12, se empieza con 1 en la primera fila, después 2 y 3 en la última fila, luego 4 y 5 en la primera fila, 6 y 7 en la última, 8 y 9 en la primera, 10 y 11 en la última, y finalmente 12 en la primera. Ahora se pasaría a las filas segunda y anteúltima, y se irían colocando los siguientes números, pero ahora de derecha a izquierda, y empezando por la anteúltima fila. Es decir, se cambia el sentido de colocación de los números, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, al cambiar de pareja de filas opuestas, así mismo se alterna la fila por la que se continúa contando, de arriba o de abajo. En la siguiente imagen vemos el resultado para orden igual a 12.

Nótese que al llegar a la mitad del retículo se intercambian las filas de posición.

Resplandor (2005), del artista estadounidense Jesse Bransford. En esta obra aparece el cuadrado mágico de orden 6 asociado, según la astrología, con el Sol. Imagen de la página web de Jesse BransfordCambios en el retículo natural

Resplandor (2005), del artista estadounidense Jesse Bransford. En esta obra aparece el cuadrado mágico de orden 6 asociado, según la astrología, con el Sol. Imagen de la página web de Jesse BransfordCambios en el retículo natural

Y vamos a terminar con un método para los órdenes de la forma 4k + 2, que son los órdenes pares que nos faltaban, es el método de cambios en el retículo natural, que también se debe al persa Al-Kharaqī (alrededor del año 1100), y que está relacionado, en cierta medida, con el método del punteado, aunque ahora tenemos puntos, ceros y cruces.