Con Maryam Mirzakhani como inspiración, hoy se celebra el «Día de las Mujeres Matemáticas»

Nos dijeron que no podíamos hacer matemáticas porque éramos mujeres. […] Hubo mucho desdén flagrante y manifiesto, pero también hubo un estímulo sutil. Había mucha gente que apreciaba los buenos estudiantes, hombres o mujeres, y yo era una muy buena estudiante. Me gustó hacer lo que se suponía que no debía hacer, fue una especie de rebelión legítima.

Karen Uhlenbeck (1942), Premio Abel 2019. Cita original en este enlace.

Hace dos años, el 12 de mayo de 2019, se celebró por primera vez el Día de las Mujeres Matemáticas, una iniciativa propuesta por el Comité de Mujeres y Matemáticas de la Sociedad Matemática Iraní durante el World Meeting for Women in Mathematics, un evento satélite del International Congress of Mathematicians 2018. La fecha se eligió en homenaje a la matemática iraní Maryam Mirzakhani (1977-2017), nacida un 12 de mayo, y única mujer en haber ganado una Medalla Fields.

En este día de celebración de las aportaciones de las mujeres matemáticas comparto una iniciativa creada por el equipo del Núcleo Milenio Modelos Estocásticos de Sistemas Complejos y Desordenados de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

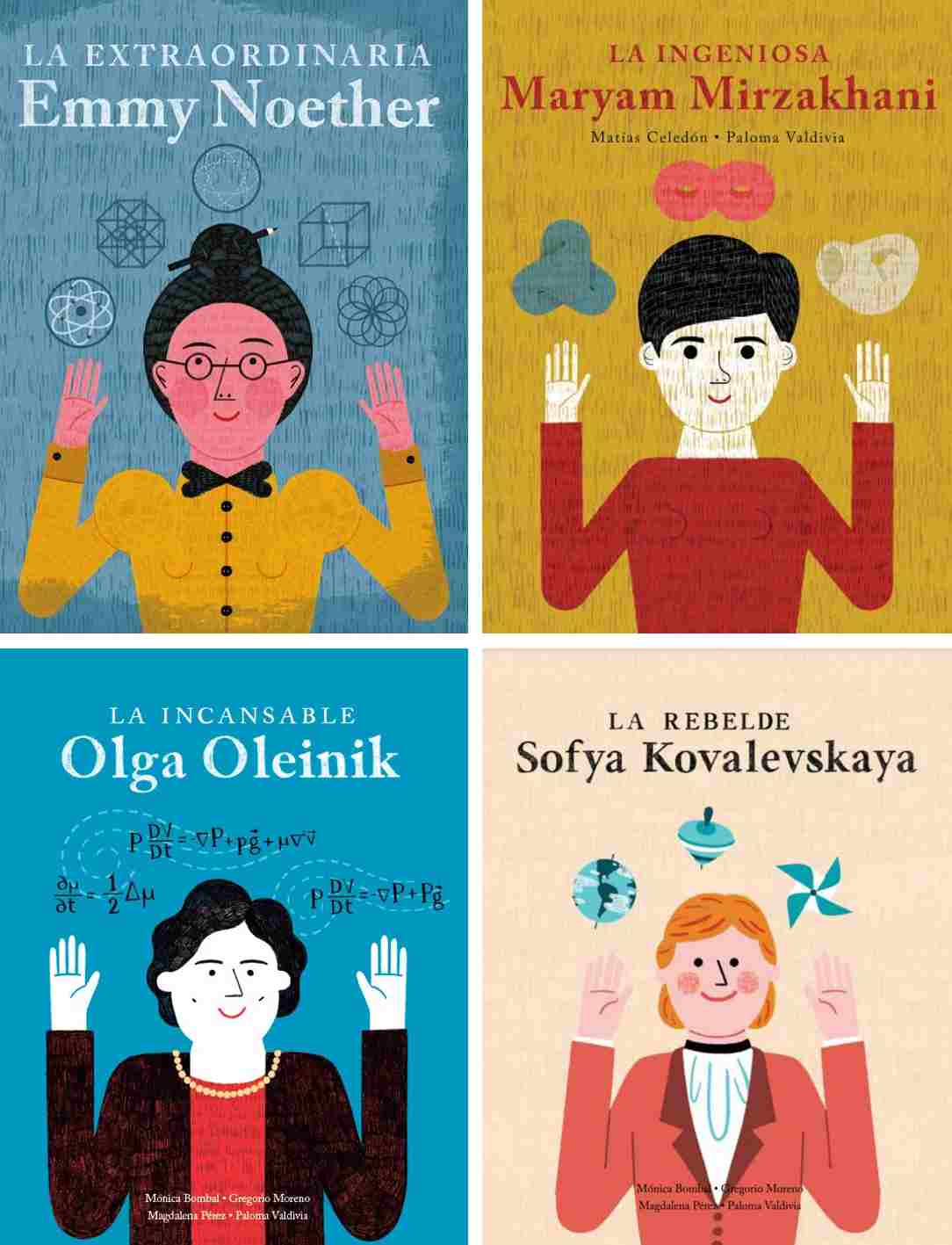

Se trata de una serie de cuatro cuentos ilustrados –de momento, aunque su idea es continuar con al menos uno más dedicado a Sophie Germain–, pensados para edades comprendidas entre los 6 y los 10 años, y centrados en las figuras de cuatro mujeres matemáticas.

Al final de cada cuento se añade un glosario que pretende aclarar los conceptos matemáticos y físicos que se citan en el texto, así como dar algunos datos sobre los científicos aludidos.

La extraordinaria Emmy Noether (2017)

Los dibujos son de la ilustradora Paloma Valdivia, y los textos de ella misma y del escritor y periodista Matías Celedón. El matemático Gregorio Moreno se ha encargado de revisar los contenidos científicos.

Además de las dificultades en su vida –fundamentalmente por ser mujer y judía en la Alemania de principios del siglo XX– el cuento repasa algunas de las aportaciones matemáticas de Emmy Noether (1882-1935).

El libro alude, por ejemplo, a su colaboración con los matemáticos David Hilbert y Felix Klein en problemas relacionados con la teoría de la relatividad de Albert Einstein. También se menciona que sus matemáticas, aunque abstractas, tuvieron repercusiones muy relevantes en física.

La ingeniosa Maryam Mirzakhani (2018)

Los dibujos son de la ilustradora Paloma Valdivia, los textos de ella misma y del escritor y periodista Matías Celedón, y el matemático Gregorio Moreno se ha ocupado de revisar los contenidos científicos.

La narración comienza cuando Maryam Mirzakhani (1977-2017) era una niña que leía con pasión y soñaba con ser escritora. Al principio no se le daban demasiado bien las matemáticas, pero gracias a una profesora que confío en ella y a su amiga Roya, se enamoró de esta materia.

El cuento alude a su trabajo en superficies hiperbólicas en los comienzos de su investigación, a su costumbre de ‘dibujar garabatos’ para centrarse en el problema en el que estaba pensando, y en los problemas de billares en los que también investigó. Por supuesto también se alude al galardón que recibió en 2014: la Medalla Fields, siendo Maryam la primera mujer en obtenerlo.

La incansable Olga Oleinik (2019)

Los dibujos son de las ilustradoras Magdalena Pérez y Paloma Valdivia y los textos de la profesora de literatura Mónica Bombal y el matemático Gregorio Moreno.

La narración comienza hablando de la situación de guerra en Ucrania, en el momento en el que nació Olga Arsenievna Oleinik (1925-2001). Cuando el ejército alemán invadió el lugar en el que vivía, la familia tuvo que huir para trasladarse a los Urales. También evacuaron a esa zona al Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Estatal de Moscú y así, de manera totalmente inesperada, Olga pudo estudiar con los más destacados científicos rusos.

En la época de la Guerra Fría, ya en Moscú, pudo completar su tesis doctoral sobre ecuaciones en derivadas parciales: su director fue Ivan Georgevic Petrovsky.

Escribió más de 350 artículos de investigación y tutorizó más de 50 tesis doctorales, además de colaborar con científicas y científicos de otros muchos países.

La rebelde Sofya Kovalevskaya (2020)

Los dibujos son de la ilustradora Magdalena Pérez y los textos de la profesora de literatura Mónica Bombal y el matemático Gregorio Moreno.

El texto comienza comentando el entorno familiar de Sofia Kovalevskaya (1850-1891) y las influencias que tuvo de sus antepasados a través de sus diferentes pasiones.

Un amigo de su padre descubrió sus enorme capacidad e intuición para las matemáticas, aunque en Rusia no tenía posibilidad de estudiar. Gracias a su matrimonio de conveniencia con Vladimir Kovalevski, Sofía pudo salir de su país. Se puso en contacto con Karl Weierstrass quien, tras ponerla a prueba y comprobar su brillantez, se convirtió en su mentor y la ayudó a conseguir un doctorado en Matemáticas en la Universidad de Gotinga.

Tras conseguir un contrato en la Universidad de Estocolmo gracias a la ayuda del matemático Gösta Mittag-Leffler –aunque tuvo que trabajar sin salario durante un año–, Sofía ganó el Premio Bordin de la Académie des sciencies de Francia por un trabajo sobre la rotación de sólidos alrededor de un punto fijo.

Bonus

Aunque la matemática iraní Maryam Mirzakhani inspiró la celebración del Día de las Mujeres Matemáticas, la enfermera y estadística Florence Nightingale (1820-1910) también nació tal día como hoy, hace 201 años.

Referencias

-

La extraordinaria Emmy Noether pueden leerse online en este enlace, o descargarse gratuitamente en formato pdf.

-

La ingeniosa Maryam Mirzakhani pueden leerse online en este enlace, o descargarse gratuitamente en formato pdf.

-

La incansable Olga Oleinik pueden leerse online en este enlace, o descargarse gratuitamente en formato pdf.

-

La rebelde Sofya Kovalevskaya puede leerse online en este enlace, o descargarse gratuitamente en formato pdf.

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad

El artículo Con Maryam Mirzakhani como inspiración, hoy se celebra el «Día de las Mujeres Matemáticas» se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Los experimentos de Alex Plota o cómo las matemáticas revelan los resultados de una reacción química

- El rostro humano de las matemáticas

- ¿Cómo mejorar la comunicación entre las matemáticas y las ciencias de la vida?

Actúa localmente: blockchain para la cadena de suministros

Fuente: Tecnalia

Fuente: TecnaliaEn un mundo cada vez más interconectado los datos, y la información que se extrae de ellos, son un recurso de un valor económico incalculable. Por otra parte esa misma interconexión permite que grupos de hackers delincuentes* puedan atacar remotamente instalaciones, ya sea para provocar el caos, ya sea para pedir rescates.

Una de las actuaciones que estos delincuentes pueden llevar a cabo es alterar la trazabilidad de las cosas. Por ejemplo, puede alterar todos los registros que indican que un determinado producto se fabricó en determinado lugar en determinada fecha por un agente concreto. La utilidad de esto se encuentra rápidamente si pensamos criminalmente: ese producto podría ser un pasaporte falso, un cargamento de explosivos o una partida de fármacos defectuosa. Igualmente los delincuentes pordrían alterar el destino de mercancías con solo alterar los datos asociados a ellas en los registros correspondientes.

Un caso especialmente preocupante de lo anterior, porque nos puede tocar a cualquiera en donde más duele, es alterar la cadena de custodia de nuestro dinero en nuestras cuentas corrientes o la propiedad de nuestros activos financieros, empezando por la suplantación de nuestra identidad. Existe todo un subgénero cinematográfico dedicado a este peligro.

La ciberseguridad se ocupa precisamente de proteger nuestra identidad en la red y garantizar que solo nosotros podamos acceder a lo que es nuestro. En este sentido un prodecimiento que sea capaz de asegurar que una cadena de transacciones es inalterable porque cualquier intento de alterarla queda inmediata y automáticamente al descubierto sería más que útil. Este prodecimiento y la tecnología asociada existe: blockchain. Sin duda asociamos este término con las criptomonedas en general y con el bitcoin en particular.

Iñaki Úcar explicaba así qué es el blockchain:

El blockchain surge en 2009 como solución a un problema clásico de sistemas de moneda virtual descentralizados: el problema del doble gasto. Las divisas tradicionales funcionan porque hay una entidad central que se encarga de su buen funcionamiento, y en la que el sistema económico y financiero deposita su confianza (e.g., el Banco Central Europeo). Con la adopción de Internet y los sistemas distribuidos, surge un interés en el desarrollo de divisas digitales que no dependan de un mediador de confianza, pero todos los planteamientos chocan frontalmente con el problema del doble gasto: que una misma moneda (en el sentido de “unidad básica” de la divisa) pueda ser falsificada y gastada más de una vez. En 2009 el creador del bitcoin (bajo el pseudónimo Satoshi Nakamoto) propone una solución basada en un triple enfoque: todas las transacciones se comparten públicamente; las transacciones válidas se determinan por un sistema de prueba de trabajo (proof of work); y se incentiva económicamente la contribución a este sistema (por los llamados mineros).

Estos tres pilares se integran en la tecnología blockchain, que no es más que la unión de dos técnicas bien conocidas y desarrolladas: los árboles Merkle y la criptografía (en forma de firma digital de clave pública y funciones hash). El árbol Merkle es una estructura de datos ideada y patentada en 1979 por Ralph Merkle, diseñada para concatenar información de forma que un nodo dado permite verificar de forma segura y eficiente toda la información que cuelga de él. Tiene muchas aplicaciones, como en el intercambio de archivos en redes P2P o en software de control de versiones como Git. Blockchain es básicamente una cadena de bloques (tipo Merkle, pero, en principio, sin ramificaciones) a la que se añade la firma digital para verificar los participantes en las transacciones.

La tecnología blockchain puede usarse como contenedor de cualquier tipo de datos encadenados, como los que corresponden a la trazabilidad segura de un producto. En Tecnalia están desarrollando Traceblock, que permite obtener una visión única del estado, no solo para una partida concreta, sino para toda la cadena de suministro. Ofrece una garantía de origen inalterable, donde cada actor de la cadena escribe/firma y responde sobre la veracidad de su información que es consistente con la concatenación de acciones en blockchain.

Nota:

* No todos los hackers son delincuentes.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Actúa localmente: blockchain para la cadena de suministros se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Actúa localmente: robots inteligentes autoadaptativos para la producción industrial

- Actúa localmente: la espintrónica que viene

- Actúa localmente: tranvías eléctricos sin catenaria

Por qué tu color de ojos no coincide con el de tus padres

Antonio José Caruz Arcos

Fuente: Shutterstock / Gaiteal

Fuente: Shutterstock / Gaiteal

A la pregunta “¿En qué te fijas para juzgar el atractivo de una persona?”, son muchos los que responden que el color de los ojos es determinante. El color azul causa furor más que ningún otro, quizás por ser mucho menos frecuente que el marrón. Aunque, para raro y exclusivo, el color de la cautivadora mirada de la actriz Liz Taylor, de un tono violeta propio de la ciencia ficción.

En nuestra vida cotidiana es frecuente preguntarnos por qué hijos de los mismos padres han heredado colores de ojos totalmente diferentes. ¿Acaso no sigue un patrón convencional de típica genética mendeliana? ¿Qué determina este carácter? ¿Por qué, por ejemplo, hay más del doble de mujeres con ojos verdes que hombres?

El largo camino del color

La mayoría de las poblaciones del mundo tienen ojos de diferentes tonos de marrón. Sin embargo, en gentes de origen europeo existe mayor diversidad. Además del marrón –el más común– hay otros colores prácticamente ausentes en poblaciones de otros continentes. Entre ellos azul, gris, verde o ámbar.

Semejante variedad no puede existir por capricho. Si la evolución ha favorecido que existan diferentes tonos de iris debe ser por algo. Sin embargo, lo cierto es que tanto la función fisiológica del color del iris como sus posibles ventajas biológicas son un misterio.

Con el color de la piel no hay tanto desconocimiento. Sabemos que este carácter está asociado con la intensidad de la radiación ultravioleta. Y que la evolución selecciona una piel más clara a medida que nos alejamos del Ecuador.

Se debe a que es necesario que exista un equilibrio entre la protección de la piel frente a la radiación ultravioleta y la producción de vitamina D que es estimulada por los rayos del sol. Una piel excesivamente pigmentada en latitudes muy al norte (o al sur) daría lugar a una deficiencia de esta vitamina y problemas de salud, especialmente en la formación de los huesos. Pero nada de esto parece guardar relación directa con el color de los ojos.

Lo que sí sabemos es que el color del iris depende de 3 parámetros fundamentales:

- El tipo de pigmento, eumelanina para el marrón oscuro-negro y feomelanina de color rojizo;

- la cantidad y distribución de melanosomas, es decir, de los pequeños sacos cargados de pigmento dentro de las células del epitelio;

- las variaciones en la estructura fina del iris, las encantadoras contracciones y los misteriosos nudos que podemos observar especialmente en personas de ojos claros.

¿Y qué hay de los genes? En 2007 se realizó el primer estudio de genoma completo en poblaciones europeas identificándose 10 genes implicados en este carácter. Este estudio fue posteriormente replicado y los genes confirmados por otro equipo de investigadores. Esto permitió desarrollar un sistema de predicción del color de los ojos en función de datos genéticos, el denominado Hirisplex.

Sin embargo, no era un sistema de predicción totalmente fiable. Funcionaba muy bien para discriminar entre ojos marrones y azules, pero para el resto de los colores era relativamente ineficiente.

¿Por qué? Pues porque se habían quedado cortos. Lo demuestra un estudio publicado este mismo año y basado en el mayor número de voluntarios reclutados hasta la fecha, casi 200 000. Los autores identificaron un total de 52 genes diferentes que influyen en el color de los ojos. ¡Más de medio centenar!

Parece claro que estamos ante un carácter biológico complejo donde los haya. Esto no se parece nada a la herencia de los grupos sanguíneos ni al color de las flores de los guisantes de Mendel que nos enseñaban en el instituto.

Genética de caracteres complejos

Es solo un ejemplo de lo que nos depara la llamada genética de caracteres complejos. Una de las grandes beneficiadas será la ciencia forense, dado que pronto podremos predecir a partir de una gota de sangre o de un trozo de hueso, no solo el color de la piel y los ojos, sino también otros caracteres morfológicos más complejos.

Sin ir más lejos, un estudio español reciente permitió conocer el aspecto de los cazadores del paleolítico. Eran negros de piel y con ojos azules, un fenotipo ausente en las poblaciones europeas actuales y absolutamente inesperado.![]()

Sobre el autor: Antonio José Caruz Arcos es catedrático de genética de la Universidad de Jaén

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo Por qué tu color de ojos no coincide con el de tus padres se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Un alelo para las gafas de color de rosa

- Envejecemos mejor que nuestros padres

- El color y sus orígenes

Efectos colaterales de la Covid19

Photo by David Veksler on Unsplash

Photo by David Veksler on UnsplashLas medidas de orden higiénico y social adoptadas por las autoridades de casi todo el mundo desde febrero de 2020 no solamente han conseguido limitar la expansión del SARS-CoV-2, que es lo que se buscaba, también han contenido la expansión de otros patógenos, como el de la gripe, o varios catarrales. Uno de estos es el virus respiratorio sincitial (VRS).

El VRS es responsable de muchos catarros invernales, pero en niños puede provocar afecciones más serias. La primera infección por este virus en los menores de un año puede producir infecciones graves de las vías aéreas inferiores; es responsable del 50% de las bronquiolitis y del 25% de las neumonías. Es muy contagioso; la probabilidad de que un niño de un año haya sido contagiado por ese virus es superior al 95%. Se estima que las infecciones por VRS provocan en España entre 15000 y 20000 visitas anuales a urgencias pediátricas y entre 7000 y 14000 hospitalizaciones. Entre 70 y 250 niños fallecen al año por su causa.

Hace un año, cuando en Australia se encontraban en mitad del otoño y los virus respiratorios deberían haber empezado a circular por la población, sobre todo la infantil, tan solo a un 1% de los niños y niñas ingresados en un hospital de Perth se les diagnosticó una infección por VRS. El verano siguiente, fueron un 70% de los hospitalizados los que dieron positivo en el correspondiente test. Las medidas para detener el avance de la Covid19 habían provocado un retraso de medio año en la expansión del VRS. En otras zonas de Australia se registraron fenómenos similares.

El hemisferio norte, como es lógico, no es ajeno al fenómeno. En Francia la epidemia de VRS empezó en febrero, 12 semanas más tarde de lo habitual. Y de acuerdo con simulaciones basadas en los casos de registrados en los Estados Unidos en 2020, en próximos años pueden producirse brotes importantes de VRS -los más intensos en el próximo invierno- como consecuencia de las medidas de aislamiento y distanciamiento entre la gente implantadas.

Muchos pediatras australianos y de otros países están preocupados. En Australia se han dado cuenta de que la mayoría de niños y niñas de menos de 18 meses de edad no ha estado en contacto nunca con el VRS, y otros muchos, mayores de esa edad, llevan 18 meses sin haberlo estado, y es posible que la inmunidad frente a ese virus se haya desvanecido. El problema es que no saben cómo reaccionará el sistema inmunitario de todos esos niños y niñas cuando se contagien con el virus.

Esa es la razón por la que en los servicios de salud del Reino Unido, por ejemplo, se han propuesto observar con atención la evolución de esa viriasis, por si tuvieran que tomar medidas especiales al respecto. El único tratamiento disponible, de carácter profiláctico –anticuerpos monoclonales– se utiliza para casos de alto riesgo, bebés prematuros o criaturas con problemas cardiacos, principalmente.

El VRS no es el único patógeno con el que entran en contacto los niños durante sus primeros meses y años de vida. Y lo apuntado para ese virus sería, en principio, aplicable a esos otros microorganismos. Por ello, los especialistas recomiendan que, ante la previsible reducción de la incidencia de Covid19 hasta niveles manejables por los servicios de salud, no se abandonen rápidamente todas las medidas en vigor para limitar los contagios, como las recomendaciones higiénicas, el uso de mascarilla o evitar aglomeraciones. Los contagios por VRS se producirían más lentamente y los servicios de salud dispondrían así de más tiempo y recursos para hacerle frente.

Fuentes:

Asociación Española de Pediatría: Virus Respiratorio Sincicial (VRS)

Rachel E. Baker et al (2020): The impact of COVID-19 nonpharmaceutical interventions on the future dynamics of endemic infections. PNAS 117 (48) 30547-30553.

Donna Lu (2021): Children´s immunity at risk. New Scientist 250 (3332): 8-9

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo Efectos colaterales de la Covid19 se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- #Naukas13 El anumerismo y sus efectos colaterales

- Sí con mis impuestos

- Lo que funciona, y lo que no, contra la Covid-19

Iván Rivera – Naukas Bilbao 2019: ¿Qué inventen ellos?

Fuente: Wikimedia Commons

Fuente: Wikimedia CommonsEl mito del buen salvaje de Rousseau, absolutamente infundado, ha influido en el pensamiento contemporáneo hasta límites insospechados. Desde el «buenismo» (todo el mundo es bueno, son las circunstancias la que lo hacen malo, en la base de cosas como el concepto de prisión como centro de rehabilitación, o de la transferencia de la responsabilidad de actuar adecuadamente al individuo durante una pandemia) hasta la animadversión contra la tecnología, la industria y la civilización en general, fuentes de todo mal. Es posible que se reconozcan estas ideas sin refinar como parte consustancial de algunas formaciones políticas contemporáneas. Iván Rivera nos presenta algunas de las falacias relacionadas con la tecnología dentro de las ideas más influyentes de este personaje.

Iván Rivera es ingeniero de telecomunicaciones, director de innovación en una empresa de tecnologías ferroviarias y miembro del Comité Ejecutivo del Railway Innovation Hub.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Iván Rivera – Naukas Bilbao 2019: ¿Qué inventen ellos? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Naukas Bilbao 2017 – Ricardo Oltra: Que inventen ellos

- Carlos Briones – Naukas Bilbao 2019: Luna

- José Miguel Viñas – Naukas Bilbao 2019: Meterorología cuántica

El impacto medioambiental del ciclo de vida del tren de alta velocidad en España

Fuente: Mariano Álvaro / Wikimedia Commons

Fuente: Mariano Álvaro / Wikimedia CommonsEspaña cuenta con la segunda red de líneas de alta velocidad más larga del mundo, solo superada por China. En términos relativos, España es el líder mundial. Actualmente, cuatro corredores principales conectan Madrid con otras regiones periféricas: Madrid-Cataluña, Madrid-León (corredor norte), Madrid-Levante y Madrid-Andalucía. En 2016, en total, ya estaban en servicio 2.583 km de líneas, y actualmente varios tramos más están en construcción o proyectadas.

El tren de alta velocidad (TAV; AVE en su denominación comercial) se presenta habitualmente como un medio de transporte sostenible con un enorme potencial de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de consumo de energía. “La mayoría de los estudios realizados sobre este medio de transporte se han centrado en el análisis y la estimación del ahorro relacionado con la explotación de la red, pero ignoran las cargas asociadas a la construcción de la infraestructura”, explica Andoni Kortazar, investigador de la UPV/EHU. Ante eso, el grupo de investigación Ekopol de la UPV/EHU ha calculado el balance ambiental de todas las líneas de TAV en funcionamiento en España en 2016 con un enfoque del ciclo de vida completo, es decir, teniendo en cuenta las fases de construcción y mantenimiento, además de la fase operativa del tren.

“La metodología de ciclo de vida completo incluye todos los impactos que el tren va a producir a lo largo de toda su vida, desde las materias primas hasta el derribo de la red ferroviaria —afirma Kortazar—. Y para ello hemos realizado el inventario de toda la red: hemos hecho un repaso aéreo o por satélite de los cuatro corredores del AVE, metro a metro”.

El balance ambiental concluye que la variable de mayor incidencia es la demanda de transporte: “El AVE español tiene a nivel global 4,7 millones de pasajeros·kilómetro (o pasajeros equivalentes) al año; se trata de una densidad muy inferior al transporte utilizado en otros países (Francia tiene 25 millones; Alemania 11 millones; China 18 millones; Taiwán 30 millones y Japón (CJRC) 99 millones)”, señala. Así, “a pesar de que el balance ambiental de los corredores de Andalucía y Cataluña es relativamente modesto, la construcción de los corredores de Levante y del norte no está justificada en términos de ahorro energético y de reducción de emisiones debido a la baja demanda que tienen. Por tanto, la decisión de construir nuevos tramos de TAV debería basarse en un análisis de la demanda, y así solo se construyan corredores con alta demanda de transporte”, explica el investigador.

Por otro lado, en el estudio se ha determinado que “para compensar los impactos medioambientales en la construcción, el AVE debe operar durante 15 años”. La mejora en las emisiones que provoca la red ferroviaria durante un año “supone tan solo el 1 % de las emisiones totales de CO2 del transporte en España”, ha añadido. Según el investigador, es muy importante que el tren vaya siempre lleno, que transporte el mayor número de personas posible en cada viaje y que todos esos viajeros y viajeras sean retirados de las carreteras.

Los investigadores creen que el TAV no es la única y mejor solución actual para la transición ecológica en España. Asimismo, señalan que los responsables políticos deberían poner en marcha otras medidas relacionadas con el transporte que reduzcan mucho y rápidamente los impactos ambientales sin la carga que supone la construcción de nuevas infraestructuras. Por ejemplo, “para lograr la citada reducción de emisiones tan modesta, basta con aumentar el grado de ocupación de los vehículos privados que circulan por la carretera en la actualidad; por otro lado, la electrificación del transporte por carretera tendría beneficios desde un punto de vista ambiental, y más aún de cara a un futuro lejano, si se utiliza electricidad procedente de fuentes renovables”, concluye.

Referencia:

Andoni Kortazar, Gorka Bueno & David Hoyos (2021) Environmental balance of the high speed rail network in Spain: A Life Cycle Assessment approach Research in Transportation Economics doi: 10.1016/j.retrec.2021.101035

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo El impacto medioambiental del ciclo de vida del tren de alta velocidad en España se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Cómo regular la velocidad de disolución de los biometales de las prótesis

- La contribución global de los ríos intermitentes al ciclo del carbono

- Cómo garantizar la seguridad del suministro eléctrico en España sin nucleares ni carbón

Un niño recostado delicadamente, el primer enterramiento humano de África

María Martinón-Torres

Una de las características más idiosincráticas del ser humano es la relación que establece con los muertos. La paleontología y la arqueología documentan un amplio abanico de formas de interaccionar con los que han fallecido, pero no todas ellas denotan igual grado de simbolismo o intención.

Algunos de estos comportamientos tienen una finalidad más funcional, como apartar los cadáveres para no atraer a depredadores, desarticular el cuerpo para facilitar su transporte o aprovecharlo nutricionalmente, lo que también se conoce como canibalismo gastronómico.

Pero existen otros comportamientos que se apartan de la “utilidad”, gestos que involucran más recursos y tiempo de los que serían necesarios para simplemente disponer de un cuerpo inerte. La utilización de forma repetida de un lugar, una cavidad natural, por ejemplo, de difícil acceso, protegida, para depositar a los que fallecen, como es el caso del yacimiento de la Sima de los Huesos, en Atapuerca, trasluce una dedicación y un esfuerzo que se escapan de lo meramente práctico.

A partir de ahí, en la evolución de los homininos se despliega una variedad de actos que revelan una implicación cada vez más intensa hacia el fallecido. Con los enterramientos, la comunidad asume el esfuerzo de planificar, de excavar o crear deliberadamente un lugar para depositar el cuerpo en una posición y forma específica y premeditada, a veces acompañado de objetos u ornamentos y, después, sellarlo para protegerlo.

Kenia, Alemania, Burgos

El estudio de los huesos hallados en Panga ya Saidi (Kenia), un yacimiento excavado por el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana (Jena, Alemania) y los Museos Nacionales de Kenia (Nairobi, Kenia), nos ha permitido descubrir el enterramiento humano más antiguo que se conoce en toda África.

Cueva del yacimiento de Panga ya Saidi donde fue enterrado el niño.

Cueva del yacimiento de Panga ya Saidi donde fue enterrado el niño.Créditos: MPI-SHH

Dada la extrema fragilidad de los restos, los arqueólogos decidieron rescatar los huesos dentro de un bloque de sedimento que, durante más de dos años, se excavó manual y virtualmente –con técnicas de imagen– en los laboratorios del CENIEH (Burgos).

Reconstrucción virtual ideal del esqueleto del niño en el yacimiento.

Reconstrucción virtual ideal del esqueleto del niño en el yacimiento.Autores: Jorge González/Elena Santos.

Mediante el análisis de los fósiles y la tierra circundante hicimos la reconstrucción forense de lo sucedido hace 78 000 años. Un niño de apenas 3 años de edad era enterrado con delicadeza en una cavidad deliberadamente excavada para ello, envuelto en un sudario, en posición encogida, sobre su costado derecho y con una almohada bajo la cabeza. Se trata de una tumba, sí, pero el niño ha sido arropado y dispuesto como si estuviera en su lecho, dormido. ¿Para qué? ¿Por qué se hace todo esto si ya no sirve para nada? Precisamente por eso. Que no sirva para nada le da todo su valor.

Representación artística del enterramiento humano de Panga ya Saidi.

Representación artística del enterramiento humano de Panga ya Saidi.Autor: Fernando Fueyo

En nuestra especie, defenderse de la muerte dejó de ser un acto reflejo y se convirtió en un acto reflexivo. Vivimos con una voluntad terca por domesticar la muerte, por combatirla, por prevenirla, por retrasarla. Y cuando sucede, cuando ya no hay vuelta atrás y la muerte deshabita el cuerpo de un ser amado, entonces, a Homo sapiens aún le queda el orgullo de no agachar la cabeza y decide seguir tratando a los muertos –aunque estén muertos– con la consideración con la que tratamos a los vivos: con delicadeza, con respeto, con compasión. Con esa parte de nuestra vida, la muerte no puede. Y la noción de esa pequeña victoria nos da algo de la paz que la muerte nos arrebata.![]()

Sobre la autora: María Martinón-Torres es directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo Un niño recostado delicadamente, el primer enterramiento humano de África se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Genuinamente humano

- Los fundamentos del altruismo humano

- La Sima de los Huesos sería el primer acto funerario conocido de la historia de la Humanidad

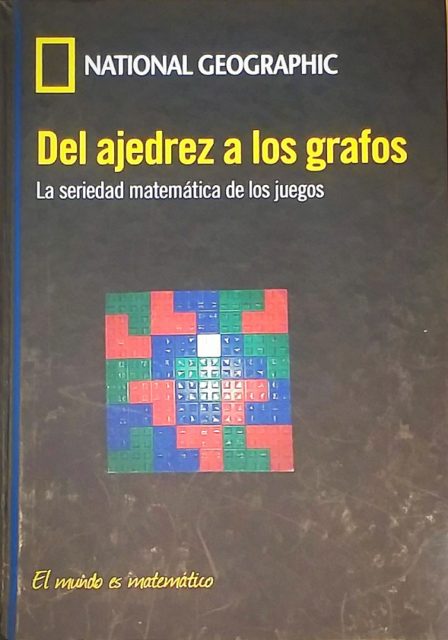

La simetría como estrategia ganadora: la margarita y bloqueado

En el primer capítulo de mi libro Del ajedrez a los grafos, la seriedad matemática de los juegos, cuyo título era Pensamiento matemático, abordaba diferentes estrategias para la resolución de problemas matemáticos, así como la obtención de estrategias ganadoras en diferentes juegos. Una de las herramientas que quedó fuera en la versión final del libro fue la utilización de la simetría, que hoy abordaremos en esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica.

Portada del libro Del ajedrez a los grafos, la seriedad matemática de los juegos (Raúl Ibáñez), de la colección El mundo es matemático, RBA, 2015

Portada del libro Del ajedrez a los grafos, la seriedad matemática de los juegos (Raúl Ibáñez), de la colección El mundo es matemático, RBA, 2015

La simetría es una herramienta muy útil en las demostraciones matemáticas, en la resolución de problemas, incluidos los juegos de ingenio, y en la obtención de estrategias ganadoras en los juegos de competición.

Aunque cuando hablamos de estrategias ganadoras basadas en la simetría en este contexto solemos referimos a que uno de los dos jugadores, normalmente el segundo, realiza movimientos simétricos a los del jugador rival. En esta entrada vamos a mostrar y analizar dos juegos sencillos, la margarita y bloqueado.

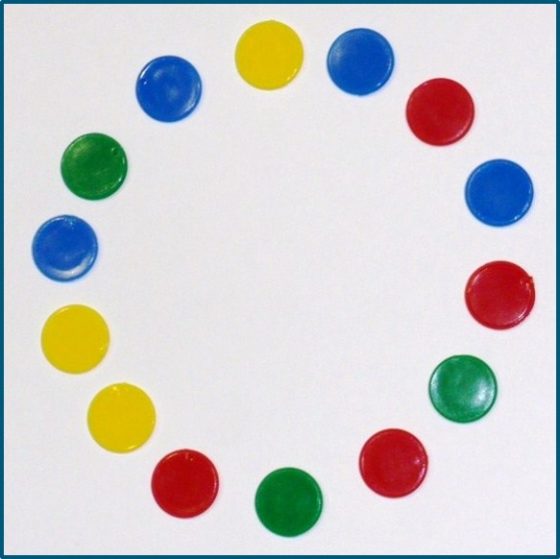

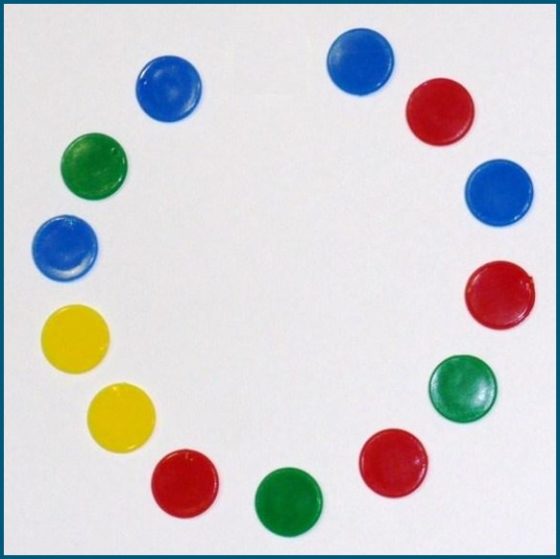

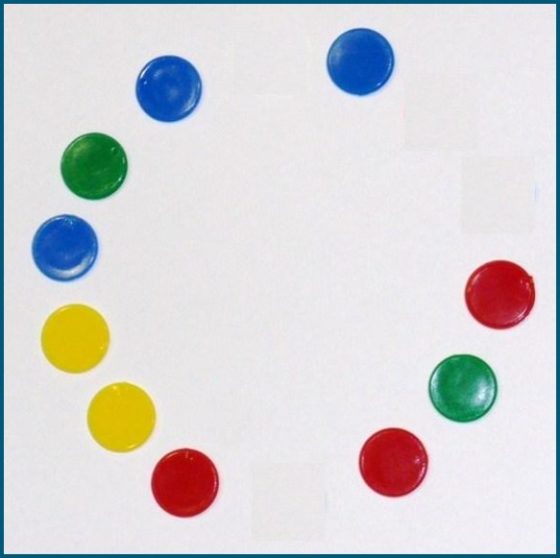

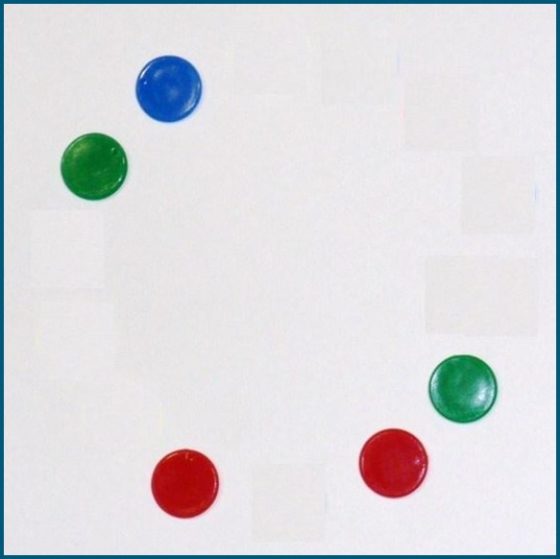

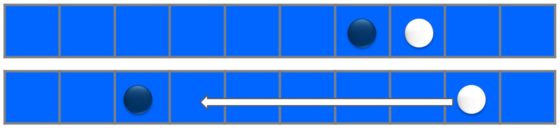

La margarita es un juego para dos personas que se juega con un cierto número de fichas, por ejemplo, dieciséis, formando una circunferencia, como muestra la siguiente imagen. Los jugadores, por turnos, deberán retirar o bien una ficha o bien dos, pero en tal caso que estén una junto a la otra, sin hueco entre ellas. Gana el jugador que retira la última ficha.

Posición inicial del juego la margarita, con 16 fichas

Posición inicial del juego la margarita, con 16 fichasInspirado en el conocido juego infantil “me quiere, no me quiere” mientras se deshoja una margarita, fue inventado por el matemático recreativo y ajedrecista estadounidense Sam Loyd (1841-1911) a finales del siglo XIX. Publicó este juego en 1896 en su columna de rompecabezas del periódico The Brooklyn Daily Eagle, y posteriormente, en la revista británica Tits-Bits en 1897.

Página del periódico The Brooklyn Daily Eagle, del día 18 de octubre de 1896 que incluye el juego The Daisy Game Problem (El problema del juego de la margarita)

Página del periódico The Brooklyn Daily Eagle, del día 18 de octubre de 1896 que incluye el juego The Daisy Game Problem (El problema del juego de la margarita)

Sam Loyd es uno de los grandes de la matemática recreativa. No solo creaba rompecabezas o problemas de ingenio, o adaptaba algunos ya existentes (con polémicas incluidas sobre su autoría), sino que los vestía con una narrativa fantástica y cautivadora, o los acompañaba de toda clase de trucos publicitarios, como la creación de impactantes premios (un ejemplo fueron los 1.000 dólares que ofreció a quien resolviera el rompecabezas 14-15, que acabaría alcanzando una gran popularidad).

Durante la educación secundaria se aficionó al ajedrez y a la creación de problemas para este juego. Después empezó a estudiar ingeniería, pero descubrió que se podía vivir de la creación de rompecabezas matemáticos y problemas de ajedrez. A lo largo de su vida realizó trabajos muy variados, como contratista de fontanería, grabador de madera, caricaturista o compró una cadena de tiendas de música, pero sobre todo dedicó su tiempo a la creación y publicación de problemas de ingenio.

Escribió columnas en periódicos y revistas, como The Brooklyn Daily Eagle, Tits-Bits (donde colaboró con el británico Henry E. Dudeney) o Scientific American, y editó sus propias revistas, como Sam Loyd’s puzzle magazine.

Entre sus rompecabezas más famosos están el problema de los burros, el puzzle 14-15, de regreso a Klondike o Fuera de la Tierra. Tras su muerte, su hijo publicaría su libro Sam Loyd’s Cyclopedia of 5000 Puzzles, Tricks and Conundrums with Answers (1914).

Imagen de la página del libro Cyclopedia of 5000 Puzzles, Tricks, and Conundrums (1914) de Sam Loyd, que incluye el juego de la margarita

Imagen de la página del libro Cyclopedia of 5000 Puzzles, Tricks, and Conundrums (1914) de Sam Loyd, que incluye el juego de la margarita

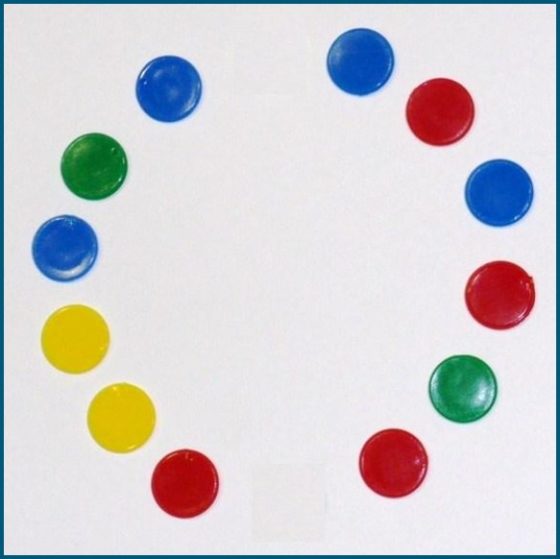

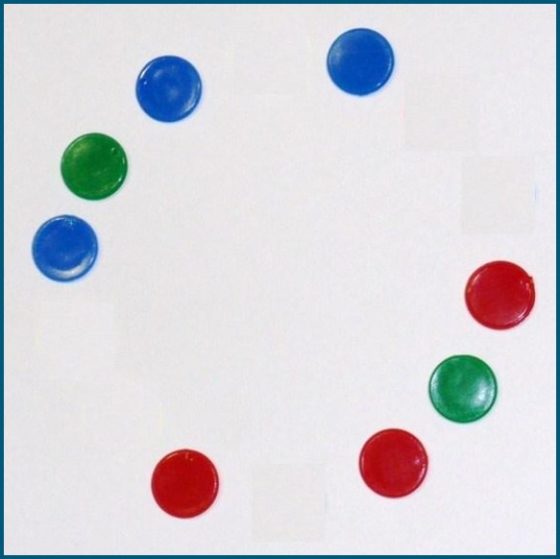

La margarita, también conocido con el nombre la cadena, admite una estrategia ganadora para el segundo jugador basada en la simetría. Si el jugador que inicia la partida retira una ficha (respectivamente, dos), la respuesta del otro jugador será retirar la ficha (respectivamente, las dos fichas) que está en la posición diametralmente opuesta en la circunferencia, generando así dos partes aisladas simétricas (para la margarita de dieciséis fichas, o cualquier cantidad par de fichas).

A partir de la posición inicial de las fichas del juego, como en la imagen que está más arriba, mostramos la primera jugada de los dos jugadores, si el primero quita una de las fichas y el segundo la diametralmente opuesta, quedando efectivamente dos partes aisladas con la misma cantidad de fichas.

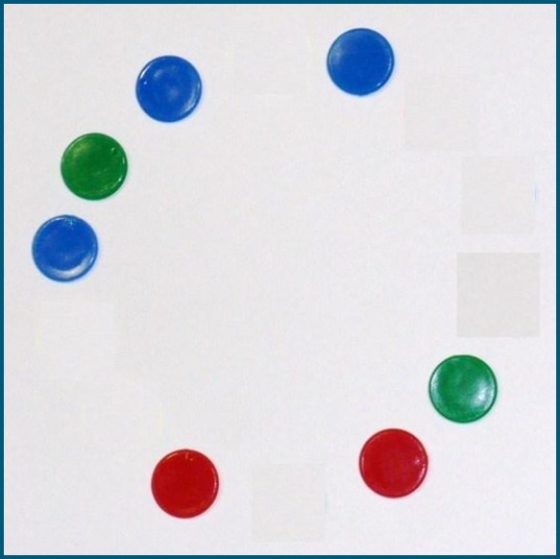

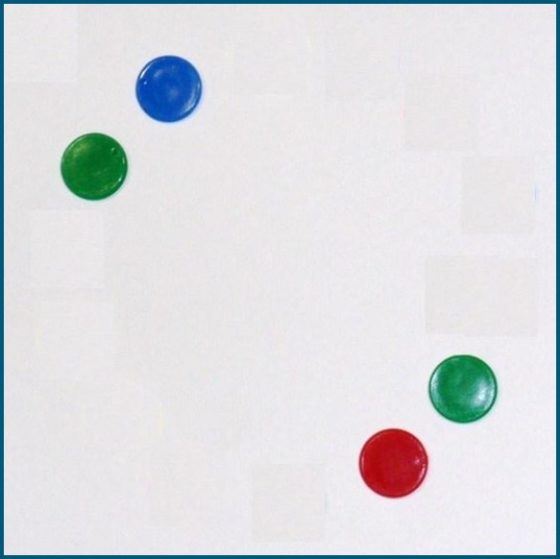

A partir de ese momento, el segundo jugador aplicará la simetría, retirando en cada movimiento las mismas fichas que haya quitado el primero, pero en la parte contraria a la de su oponente. Mostramos las siguientes jugadas del juego iniciado en las anteriores imágenes. Si el primer jugador quita dos fichas de la parte derecha, como muestra la imagen.

El segundo jugador quitará las dos en la parte contraria.

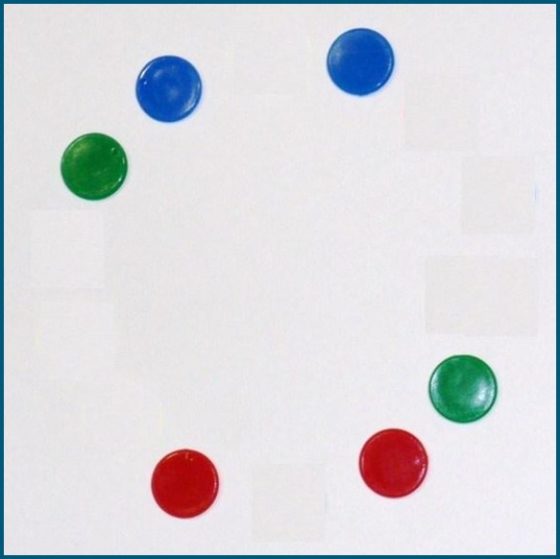

Y así con las demás jugadas, en las que el segundo jugador quita las fichas simétricas a las retiradas por el primer jugador, de manera que así se asegura que será este jugador el que será el último en retirar fichas.

Si el juego empieza con un número impar de fichas, el primer movimiento del segundo jugador consistirá en retirar una cantidad distinta de fichas a la del primer jugador, dos si este ha quitado una y una si han sido dos, con el objetivo de dejar de nuevo las fichas restantes divididas en dos partes simétricas aisladas.

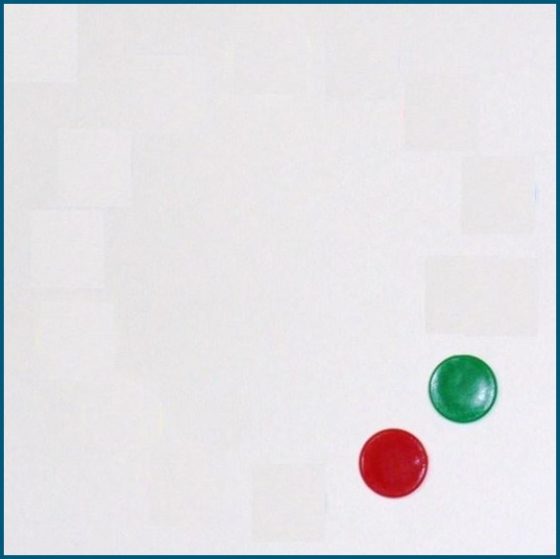

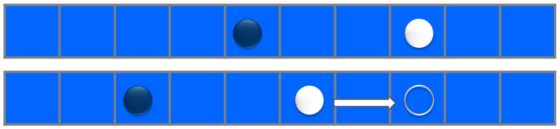

Bloqueado es otro juego para dos personas cuya estrategia ganadora está basada en la simetría. El tablero, que puede pintarse sobre una hoja de papel o construirse con más encanto en madera, consta de dos filas de 10 casillas contiguas. Al iniciarse la partida, cada jugador dispondrá de dos fichas colocadas en un extremo de las dos filas, como se muestra en la imagen.

Posición inicial del juego bloqueado

Posición inicial del juego bloqueado

Las reglas del juego son las siguientes:

i) cada jugador mueve, por turnos, una de sus fichas, con las que avanzará (hacia la derecha o izquierda, dependiendo de su posición inicial), o retrocederá, tantas casillas como desee, sin saltar por encima de las fichas del contrario;

ii) gana el jugador que consiga que su oponente quede bloqueado, es decir, que no pueda mover ninguna de sus dos fichas.

Más allá de las reglas, será jugando cuando nos percataremos de cómo funciona el juego. Una de las primeras observaciones que podemos hacer es que, si un jugador cierra una de las filas, el otro deberá cerrar la otra, obligándole al primero a retroceder hasta que quede bloqueado

Luego la estrategia es obligar al jugador contrario a que cierre una fila, evitando a su vez ser quien la cierra primero. Así, si un jugador (fichas oscuras en la imagen de abajo) cierra una de las filas, el otro jugador (fichas blancas) cerrará inmediatamente la otra fila, obligando a su rival a retroceder movimiento a movimiento hasta quedar bloqueado, y perder.

Tras cerrar la ficha oscura el paso a la blanca en la fila de arriba, el jugador de blancas cerrará la fila de abajo en su turno, obligando a retroceder a las fichas oscuras

Tras cerrar la ficha oscura el paso a la blanca en la fila de arriba, el jugador de blancas cerrará la fila de abajo en su turno, obligando a retroceder a las fichas oscuras

En este juego, existe una estrategia ganadora para el segundo jugador que consiste en no ser el primero en cerrar alguna de las filas y obligar al adversario a hacerlo. Pero, ¿cómo conseguirlo? La clave está, de nuevo, en la simetría.

Para evitar bloquear una de las líneas, el segundo jugador deberá conseguir en cada movimiento que la distancia entre fichas –el número de casillas que las separan- en las dos filas sea la misma (distancia de simetría), así no cerrará ninguna fila, salvo cuando cierre las dos. Por otra parte, será el primer jugador quien rompa la simetría en cada movimiento.

Y para forzar al primer jugador para que sea quien cierre primero una de las dos filas el segundo jugador deberá conseguir que la distancia de simetría entre las fichas sea cada vez más pequeña. Esto va a ser posible ya que cuando el primer jugador rompe la simetría pueden ocurrir dos cosas:

i) si ha hecho avanzar una de sus fichas (las fichas oscuras hacia la derecha, las blancas hacia la izquierda), la distancia ahora entre las fichas de esa fila será más pequeña que la distancia de simetría anterior, con lo cual el segundo jugador podrá mover su ficha en la otra fila para disminuir la distancia de simetría;

ii) si ha retrocedido una de sus fichas, de forma que la distancia entre las fichas de esa fila sea mayor que la distancia de simetría, el segundo jugador avanzará su ficha en esa fila para mantener la distancia de simetría, con la diferencia de que al retroceder el primer jugador va perdiendo terreno, casillas para mover, y llegará el momento que no tendrá más opción que cerrar una de las filas, y perderá.

La distancia de simetría es de dos casillas y el primer jugador, blancas, retrocede dos casillas en la línea de abajo, entonces el primer jugador avanzará dos casillas en esa misma línea para mantener la distancia de simetría, pero las blancas empezarán a estar más arrinconadas

La distancia de simetría es de dos casillas y el primer jugador, blancas, retrocede dos casillas en la línea de abajo, entonces el primer jugador avanzará dos casillas en esa misma línea para mantener la distancia de simetría, pero las blancas empezarán a estar más arrinconadas

Una variante de este juego consiste en que las longitudes de las filas sean distintas. ¿Sigue siendo válida la estrategia ganadora?

Bibliografía

1.- Raúl Ibáñez, Del ajedrez a los grafos, la seriedad matemática de los juegos, colección El mundo es matemático, RBA, 2015.

2.- Sam Loyd’s Cyclopedia of 5000 Puzzles, Tricks and Conundrums with Answers [http://www.mathpuzzle.com/loyd/], publicado en 1914.

3.- Luis Ferrero, El juego y la matemática, Ed. La Muralla, 2001.

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de la Cátedra de Cultura Científica

El artículo La simetría como estrategia ganadora: la margarita y bloqueado se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La estrategia ganadora de Helena

- ‘La simetría en nuestro entorno’, por M.A. Cuevas Diarte

- «El bacteriófago ø29 como sistema modelo en biología molecular» por Margarita Salas

Actúa localmente: la espintrónica que viene

Imagen de seagul / Pixabay

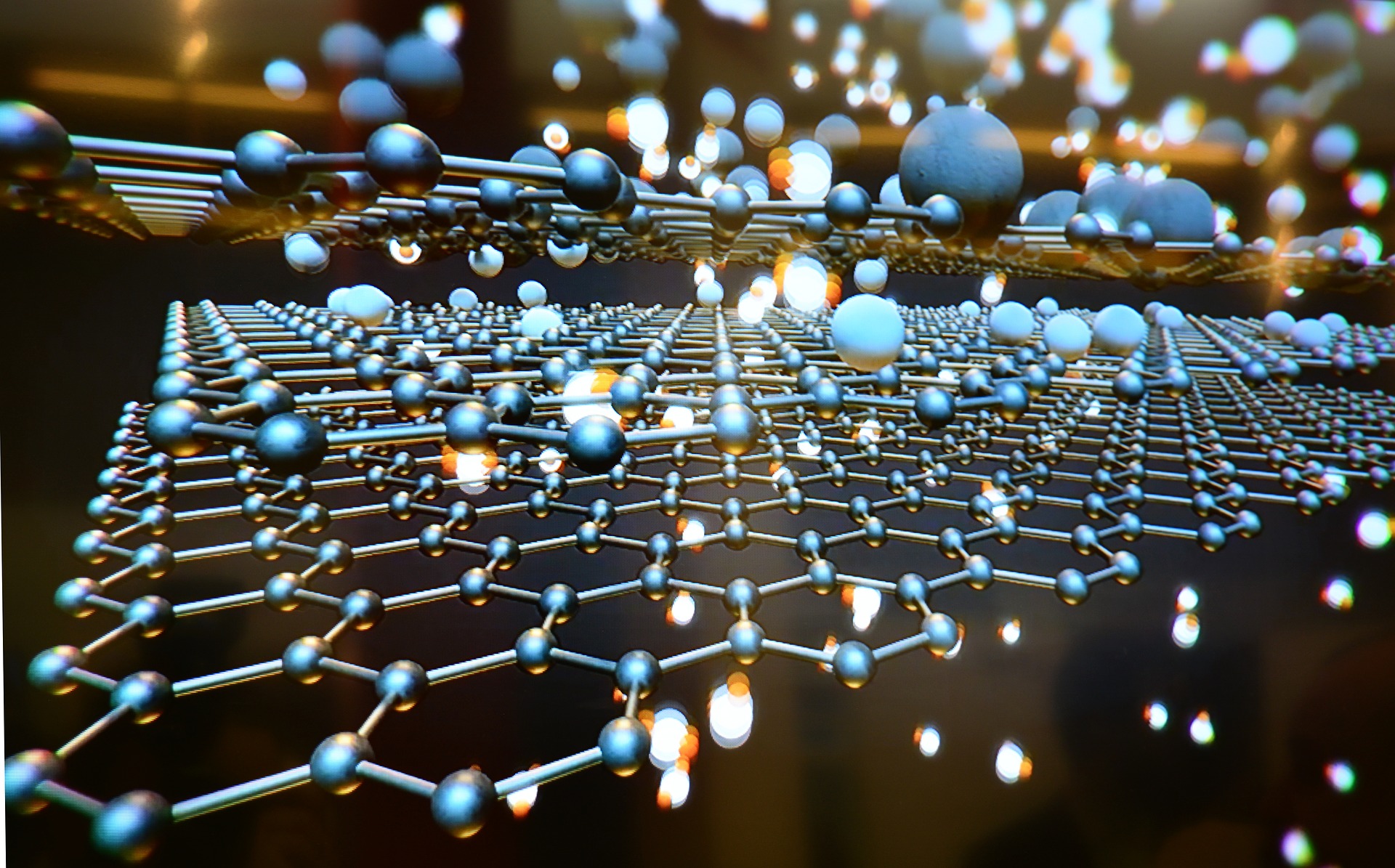

Imagen de seagul / Pixabay¿Para qué sirve una lámina hecha a base de átomos de carbono unidos entre sí ocupando los vértices de hexágonos? Dicho así, para no mucho. Todo el mundo ha oído hablar del grafeno, que es como se llama esta lámina, sí, pero ¿para qué sirve en la vida real? Ahora mismo puede que para poco, la verdad, pero eso puede cambiar más pronto que tarde.

Las necesidades de procesamiento de datos crecen exponencialmente en el mundo por muchos factores: desde el número de personas que generan datos por el crecimiento de la población y el desarrollo económico, hasta los datos que esas mismas personas consumen empleando dispositivos más conectados y portátiles. Para poder afrontar esta creciente necesidad de procesamiento y comunicación hay limitaciones a las que la electrónica (entendida como procesamiento basado en electrones) se enfrenta que están en el límite de sus posibilidades.

Por otra parte, estas mismas necesidades demandan cada vez más energía y recursos materiales para poder llevarse a cabo. El cambio climático, y la sostenibilidad no ya de la Tierra, sino de la propia tecnología, requiere que las nuevas formas de procesar la información sean mucho más eficientes, empleando mucha menos energía por unidad de datos procesada. Aquí es donde entran las tecnologías cuánticas y, ligado a ella, el espín. El espín es una propiedad de algunas partículas, como los electrones.

La electrónica dará paso muy probablemente a la espintrónica, sí, pero para ello harán falta soportes físicos magnéticos donde pueda producirse. Uno de ellos es el grafeno. Se pueden concebir nanoestructuras de grafeno hechas a medida como componentes activos elementales de una nueva generación de dispositivos espintrónicos cuánticos. Ello sería posible porque las estructuras de grafeno pueden desarrollar espontáneamente un magnetismo (π-paramagnetismo, para un físico) intrínseco a partir de cambios en su estructura (lo que afecta a sus características topológicas, que diría una física). Lo interesante es que este magnetismo no convencional es móvil, de largo alcance y puede ser direccionable eléctricamente, es decir, lo podemos montar en un dispositivo que podamos cargar enchufándolo en casa.

O sea, que parece muy interesante construir una plataforma totalmente de grafeno, donde los espines se puedan utilizar para transportar, almacenar y procesar información. Una plataforma así combinaría la movilidad electrónica rápida del grafeno con espines cuánticos direccionables eléctricamente en una plataforma semiconductora personalizable. El impacto de algo así sería enorme desde el punto de vista científico, tecnológico y sociales. Ahora viene la pregunta del millón: ¿quién hace una cosa así que combina física avanzada, química supersofisticada y nanotecnología punta? No hace falta irse muy lejos para encontrarlo.

El CIC nanoGUNE coordina el proyecto SPRING, en el que colabora, entre otros centros de primerísimo nivel mundial como la Universidad de Oxford, el DIPC.

El proyecto SPRING combina la investigación en física, química e ingeniería necesarias para construir nanoestructuras de grafeno con precisión atómica, manipular sus estados de espín nuclear y electrónico, y comprobar su potencial como elemento básico en dispositivos espintrónicos cuánticos.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Actúa localmente: la espintrónica que viene se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Actúa localmente: huesos a partir de ARN modificado e impresoras 3D

- Actúa localmente: convertidores de potencia basados en carburo de silicio

- Actúa localmente: el dron espía del cambio climático

La pandemia podría hacer que naciesen más niñas

María Isabel Peralta Ramírez, Borja Romero-González, Carolina Mariño-Narváez y José A. Puertas-González

Photo by engin akyurt on Unsplash

Photo by engin akyurt on UnsplashEl estrés psicológico es, no cabe duda, uno de los mayores villanos del último siglo. Sin embargo, a pesar de las nefastas consecuencias que puede tener para la salud, su función última es salvarnos la vida como especie.

Así lo avalan los recientes resultados publicados en la revista Journal of Developmental Origins of Health and Disease. Allí encontramos que las mujeres que dan a luz una bebé niña presentan mayores niveles de cortisol (hormona del estrés) en el momento de la concepción. Tanto que presentan el doble de cortisol en el caso de ser niña.

El estrés afecta a las hormonas sexuales

La naturaleza tiene sus propios mecanismos en situaciones de adversidad. En primer lugar, es importante destacar que las hormonas sexuales se pueden ver modificadas en situaciones de alto estrés. Un ejemplo de esto es la reducción de testosterona en hombres con altos niveles de estrés, como se ha visto en soldados en guerra o en estudiantes universitarios tras realizar una tarea estresante.

Es más, en deportistas que se someten a sobresfuerzo (estrés físico) no solo se ha encontrado una disminución de testosterona sino también una menor movilidad de los espermatozoides.

En cuanto a las mujeres, la percepción de estrés psicológico se relaciona con una disminución de estrógenos y de progesterona, la hormona responsable de madurar las paredes del útero para que se implante el óvulo. Simultáneamente, con el estrés se dispara la prolactina, que a su vez se relaciona con la inhibición de la ovulación.

Estudios realizados en campos de concentración nazis mostraron que el 54% de las mujeres dejaron de menstruar en el primer mes (momento en el que todavía tenían la grasa corporal necesaria). Esta modulación hormonal por estrés se relaciona también con que la mujer se encuentre menos receptiva y proactiva sexualmente.

Por qué tras los ataques terroristas del 11-S nacieron más niñas

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la especie humana la relación entre hombres y mujeres en el momento del nacimiento se inclina a favor del sexo masculino con una proporción de aproximadamente 105 o 106 nacimientos de hombres por cada 100 de mujeres. Sin embargo, esto puede verse modificado en ciertas condiciones.

Se ha estudiado que tras situaciones de adversidad –exposición de la población a hechos estresantes extraordinarios– se produce un mayor nacimiento de niñas. Así ha sucedido en varios momentos de la historia, por ejemplo en Estados Unidos en los meses posteriores al asesinato del presidente J. F. Kennedy, tras los ataques terroristas del 11-S o después de la muerte de la Princesa Diana en Inglaterra.

Existen dos tipos de hipótesis que intentan explicar de este fenómeno. Unas están centradas en el comportamiento de los espermatozoides portadores de los cromosoma X e Y (que definen el sexo del bebe). Defienden que los espermatozoides portadores de cromosoma X (que al unirse a un ovulo formarán un feto niña) son más resistentes atravesando un moco cervical con ph mas ácido (y más hostil).

Tiene sentido teniendo en cuenta que el ph es más ácido cuando disminuyen los estrógenos como consecuencia del estrés. De este modo, ante la adversidad, los espermatozoides portadores de cromosoma Y (que al unirse a un ovulo formarán un feto niño) tendrían menos posibilidades de llegar a dicho óvulo.

Por otro lado, existe una amplia evidencia científica sobre el papel del estrés en los abortos espontáneos. De hecho, diferentes estudios han mostrado un incremento del numero de abortos después de episodios dramáticos como pueden ser ataques terroristas del 11-S o tras el terremoto del este de Japón en 2011. Pues bien, resulta que diferentes autores han llegado a la conclusión de que estos abortos espontáneos se producen de forma selectiva en mayor cantidad en fetos masculinos (XY).

Más opciones para la X

Lo más probable es que el mayor nacimiento de niñas en situaciones estresantes se deba a una conjunción de estos dos fenómenos. No es solo que los espermatozoides portadores de cromosoma X sean mas resistentes atravesando el moco cervical. Además, en circunstancias adversas, una vez fecundado el óvulo es más probable que el feto XX sobreviva a un aborto espontáneo.

Haber demostrado en nuestros experimentos que las mujeres que tienen bebés niñas muestran casi el doble de concentración de cortisol en el pelo en el momento, previo, durante y posterior a la concepción nos plantea nuevas cuestiones.

¿Será esta respuesta al estrés ante la adversidad una respuesta adaptativa con la que la naturaleza se asegura la supervivencia de la especie? Y tras esta devastadora pandemia por COVID-19, ¿nacerán más niñas?![]()

Sobre los autores: María Isabel Peralta Ramírez, Carolina Mariño-Narváez y José A. Puertas-González enseñan e investigan en Facultad de Psicología de la Universidad de Granada; Borja Romero-González en la de la Universidad de Valladolid.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo La pandemia podría hacer que naciesen más niñas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La obesidad infantil podría iniciarse antes de la concepción

- La presencia de sales podría hacer que exista una tectónica de placas en Europa

- La pandemia de plástico

Desenredando la gramática: ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando leemos?

Laura Jiménez Ortega

Shutterstock / Africa Studio

Shutterstock / Africa Studio

¿Cuántas veces hemos escuchado expresiones como “se me dan fatal los idiomas, ¡mi

oído es pésimo!” o “entender, entiendo, pero soy incapaz de hablarlo”?

Intuitivamente, creemos que lo importante de un idioma es lo bien que discriminamos los sonidos junto con las palabras que seamos capaces de reconocer y entender. ¿No se nos olvida algo?

Ocurre al hablar, leer o escribir. Casi sin que nos demos cuenta, nuestro cerebro organiza o procesa las palabras siguiendo una serie de reglas. Así, comprender un idioma no solo implica aprender las palabras y su significado (semántica). También las reglas que las gobiernan (sintaxis).

Para hablar, hay que automatizar

Grosso modo, aprender el idioma materno o uno segundo implica discriminar sonidos, aprender palabras y automatizar reglas. Sin embargo, según nuestra experiencia, centrarnos exclusivamente en vocabulario y gramática no garantiza que lo aprendamos.

De hecho, al estudiar una segunda lengua, hay un punto en el que somos capaces de entender, pero nos cuesta mucho hablar. Ocurre, quizá, porque estudiar gramática no necesariamente implica que la hayamos automatizado. Esto sí sucede con nuestro idioma materno.

Según los modelos clásicos del procesamiento del lenguaje, la sintaxis se ha considerado automática, poco flexible e impermeable a otras fuentes de información (emocional, social, etc.). Es decir, nuestro cerebro utilizaría las reglas del lenguaje sin ser consciente de ellas.

La semántica, en cambio, se ha considerado controlada, flexible y permeable a otros procesos cerebrales.

Estudio de la comprensión del lenguaje

Tradicionalmente, para estudiar la comprensión del lenguaje se ha medido la actividad eléctrica cerebral gracias al encefalograma (EEG). En el caso

de la sintaxis, se registra la actividad cerebral de voluntarios leyendo oraciones que contienen errores sintácticos (un ejemplo: el detective “privados” investiga).

Cuando aparece un error sintáctico, nuestro cerebro genera dos patrones de actividad eléctrica muy característicos. Se denominan LAN (del inglés: left anterior negativity) y P600. Ocurren principalmente en áreas frontales y parietales del cerebro respectivamente.

Estas investigaciones han confirmado que, efectivamente, la sintaxis es automática y se procesa incluso en ausencia de consciencia.

Emociones y sintaxis

Sin embargo, en la última década se ha demostrado que, a pesar de ello, la sintaxis se ve más afectada por otras fuentes de información no lingüísticas de lo que inicialmente pensábamos.

Así, por ejemplo, se sabe que cuando leemos una oración con este tipo de error, la información emocional positiva o negativa previa afectaría al

procesamiento sintáctico. De esta forma, se necesitarían más recursos para detectar el error.

No obstante, si la información emocional concurre en la misma palabra donde aparece el error sintáctico (el detective “corruptos” investiga), esta dificultad de procesamiento sólo ocurre para las palabras negativas.

Mientras que, para las palabras positivas, en comparación con las neutras, el procesamiento del error requeriría menos recursos.

En definitiva y contra todo pronóstico, parece que las emociones son capaces de

afectar a la sintaxis. Incluso si se percibe la emoción de forma inconsciente. Además, parece hacerlo de forma diferente dependiendo de cómo se presenta esta: previamente, concomitante, enmascarada, etc.

Si tenemos en cuenta que el reconocimiento y expresión de emociones son esenciales

para la supervivencia, el hecho de que el procesamiento sintáctico se vea afectado por la emoción puede tener un valor adaptativo decisivo.

Los aspectos sociales también interfieren en la comprensión del lenguaje

Otro elemento adaptativo clave que puede afectar a la comprensión del lenguaje son

los aspectos sociales. De hecho, la mayoría de los autores proponen que este evolucionó por la necesidad de reunir e intercambiar la compleja información social.

Si el lenguaje es una herramienta fundamental en la interacción social, cabría esperar, al igual que en el caso las emociones, que la interacción social afectara a la sintaxis.

Esta pregunta, que parece obvia, no ha sido contestada hasta hace muy poco. Una vez más, midiendo la actividad eléctrica cerebral mediante EEG, se comprobó el efecto que produce leer en compañía y en soledad en la comprensión del lenguaje y el

procesamiento cerebral. Los participantes leían oraciones que contenían errores sintácticos o semánticos, la mitad del tiempo solos y la otra mitad acompañados.

Cuando estaban acompañados, se observó actividad en el precúneo, área del cerebro implicada en el procesamiento social y atencional. Ante errores sintácticos, apareció un patrón de actividad eléctrica característico del procesamiento semántico (N400) que se concibe como más heurístico e integrado. Además, se asocia con la creatividad.

Sin embargo, en la situación de aislamiento apareció una LAN, un patrón de activad eléctrica cerebral más automático y temprano. Es decir, la comprensión del lenguaje se hizo menos global e integradora.

Por tanto, en principio, si un niño o un adulto lee acompañado, esto favorecería una comprensión del lenguaje más creativa e integradora. Si lee solo, el procesamiento sería más detallado y sistemático.

Teniendo en cuenta que el procesamiento sintáctico es, además, automático e inconsciente, la influencia de las emociones y las claves sociales también pasa desapercibida, aunque afecte a nuestro procesamiento y a la toma de decisiones.

Por tanto, es necesario empezar a considerar las claves sociales y emocionales que afectan a la sintaxis y, por ende, a la comprensión del lenguaje, en ámbitos educativos, personales y profesionales. Contextos donde la comprensión del lenguaje desempeña un papel fundamental.

Todavía hacen falta investigaciones para ver en qué dirección afectan las emociones y el contexto social a la sintaxis y a la comprensión del lenguaje. Es muy probable, en línea con varias propuestas pedagógicas recientes, que los ambientes sociales ricos emocionalmente la faciliten. Por tanto, también al aprendizaje.

Incluso podría facilitar el aprendizaje de un segundo idioma y la automatización de la gramática. La misma que tan de cabeza nos trae cuando intentamos hablar una lengua que no es la nuestra.![]()

Sobre la autora: Laura Jiménez Ortega es profesora del Departamento de Psicobiología y Metodología en Ciencias del Comportamiento de la Universidad Complutense de Madrid

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo Desenredando la gramática: ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando leemos? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Nuestro otro cerebro

- El intestino no es nuestro segundo cerebro

- El cerebro también se puede donar (y no es necesario estar sano)

Laura Morán – Naukas Bilbao 2019: «La gran O»

Foto: Sharon McCutcheon / Unsplash

Foto: Sharon McCutcheon / UnsplashEl orgasmo es una cosa que pasa en el encéfalo (eso que está dentro de tu cráneo). Pero quizás lo más interesante y desconocido es que el orgasmo es respuesta aprendida. Eso significa que si nunca has tenido uno puedes aprender a tenerlo. Eso y mucho más te cuenta Laura Morán.

Laura Morán es psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja. Es la autora de Orgas(mitos) (Next Door Publishers, 2019).

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Laura Morán – Naukas Bilbao 2019: «La gran O» se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Naukas Bilbao 2017 – Laura Morrón: La gran divulgadora

- Alfredo García – Naukas Bilbao 2019: Derribando mitos sobre la energía nuclear

- Adela Torres – Naukas Bilbao 2019: ¿Dónde está la mosca?

La pandemia desde una mirada infantil

Nahia Idoiaga Mondragon, Amaia Eiguren Munitis, Maitane Picaza Gorrotxategi, María Dosil Santamaría, Naiara Berasategui Sancho, Naiara Ozamiz Etxebarria y Sorkunde Jaca Miranda

De todas las situaciones extraordinarias que ha traído consigo la actual pandemia, el cierre de la mayoría de los colegios desde marzo hasta septiembre de 2020 ha sido una de las más duras. Si se le suman las medidas de distanciamiento y contención social aplicadas para detener la propagación del virus, está claro que la infancia no lo ha tenido nada fácil en el último año.

Profesionales de la pediatría, la psicólogía y la educación han advertido de las amenazas que esta pandemia puede suponer para los niños y las niñas desde una perspectiva de salud global en la que deben integrarse los aspectos psíquicos, emocionales y sociales.

También han destacado que es fundamental investigar cómo entienden esta pandemia los más pequeños para mitigar el daño que estasituación puede causarles.

En investigaciones llevadas a cabo desde el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad del País Vasco hemos demostrado que los niños y niñas han experimentado miedo, preocupación, tristeza y nerviosismo ante el virus, sintiendo también culpa por el temor a infectar a sus seres queridos.

Pero además de estas emociones generadas por el propio virus, los efectos colaterales que ha tenido el encierro en sus casas y la imposibilidad de estar al aire libre les han llevado a experimentar aburrimiento, enfado, agobio, cansancio y soledad.

Los niños se expresan mejor dibujando

El dibujo es una forma natural, quizás la más fundamental de la expresión humana, y puede utilizarse para explorar conceptos y experiencias. De hecho, se ha demostrado que, a través del dibujo, niños y niñas pueden comprender y expresar conceptos difíciles y emociones que no pueden expresar con palabras.

En la misma línea, en los últimos años un movimiento creciente impulsado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño resalta la importancia de escuchar la voz de los niños de primera mano cuando se trata de asuntos que afectan a sus vidas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, resulta de vital importancia identificar cómo entienden los niños la actual crisis sanitaria. Teniendo en cuenta sus preocupaciones podremos desarrollar estrategias y herramientas que, en última instancia, les ayuden a superar estas circunstancias sin precedentes.

El proyecto postales 2020 en Donostia

En las primeras semanas de desescalada, nace el proyecto Postales 2020 gracias a la colaboración de entidades que comparten inquietudes en torno a la incidencia emocional de la crisis del COVID-19. En concreto, la colaboración entre Promoción de la Salud y Donostia Lagunkoia del Ayuntamiento de Donostia, Tabakalera, Emaus Fundazioa, Teléfono de la Esperanza de Guipuzcoa y Kutxakultur quiere explorar el potencial transformador que ofrece la gestión colectiva de las emociones y la salud comunitaria en los tiempos convulsos que nos está tocando vivir.

La idea era crear una cadena de personas que, a través del cruce de postales, compartieran cómo se sentían. Concretamente, en el mes de julio se propuso escribir una postal –comprada, hecha a mano, dibujada y todo lo que consideraran que tuviera cabida y ayudara a expresar su estado emocional–, para, después, depositarla en alguno de los buzones habilitados para ello.

Niños y niñas de entre 6 y 11 años de diferentes barrios de Donostia participaron en Postales 2020. Y eso les permitió expresar las emociones y sentimientos que les habían estado acompañando desde que se declaró la pandemia.

Concretamente se recogieron 345 dibujos infantiles relacionados con la covid-19 de niños y niñas de diferentes barrios de la ciudad que participaban en el programa “Oporretan Euskaraz”. A medida que se recibían las postales a través de las diferentes vías, el equipo de MediaLab de Tabakalera iniciaba un proceso de lectura, añadiendo una pegatina amarilla con una frase, una propuesta de cuento, película, libro… inspirada en cada una de ellas.

Esta lectura compartida dejó patente el valor de lo que los niños y las niñas contaban. Y para dar protagonismo al contenido de sus postales se realizó un análisis de las mismas mediante la colaboración con el Grupo de Investigación KideOn de la UPV/EHU.

En este análisis comprobamos que la mayoría de los dibujos describían tanto al propio virus como sus consecuencias (confinamiento, muertes, etc.), así como las medidas para hacerle frente. Esto indica un reconocimiento del virus covid-19 a diferentes edades, incorporando el animismo en el virus y dibujando caras sonrientes en algunos de los casos, coronas en otros, pero también signos de prohibición.

Un mundo enfermo, pero lleno de arcoiris

Resulta particularmente interesante ese reconocimiento de la representación gráfica del virus. Por una parte, implica la capacidad de absorción de la iconografía difundida principalmente a través de los medios de comunicación por parte de las niñas y niños de distintas edades, incluso muy jóvenes.

También resulta interesante cómo la utilización de esa iconografía permite objetivar e individualizar algo abstracto –o al menos invisible e intangible– y poder así enfocar el problema (o la circunstancia) que ha trastocado su vida y la de quienes les rodean.

Asimismo son significativos algunos dibujos que presentan el virus SARS-CoV-2 atacando a un mundo enfermo, representando así claramente la globalización de la pandemia. Sin embargo, también pintaron arco iris, un indicador de que la esperanza de “Todo va a salir bien” no está perdida.

Las emociones creadas por covid-19 fue la segunda categoría más representada. Autores y autoras se dibujaron a sí mismos y cómo se habían sentido. Tanto durante el confinamiento como en la nueva realidad posterior al confinamiento.

La tristeza es la emoción más mencionada, aunque muchos escribieron que se sentían mal (“gaizki” en euskera), sin poder especificar las emociones concretas que habían experimentado.

En la misma línea, también se reportaron otras emociones: esperanza, ánimo, amor e importancia de cuidarse los unos a los otros. De hecho, niños y niñas eran conscientes de esta ambivalencia o tormenta emocional que estaban viviendo, y así lo dibujaron.

En los dibujos encontramos también muchos que reflejaban las actividades realizadas durante el confinamiento y la socialización. Destacan aquellas relacionadas con las pantallas y las nuevas tecnologías, sobre todo unidas a situaciones que reflejan aburrimiento, además de la añoranza de las actividades que se realizan al aire libre.

Igualmente, los dibujos destacan a la familia y a las amistades en dos planos. Por un lado, aparece el periodo de confinamiento en el que les extrañaron. Sin embargo reconocen que este periodo les sirvió para estar con su familia más cercana (padres, hermanos/as). Por otro lado, también resaltaron que estaban muy contentos de volver a encontrarse con sus amistades. En este sentido, los campamentos de verano fueron un oasis donde pudieron volver a jugar.

En conclusión, esta investigación contribuye a conocer mejor el impacto que la situación de pandemia y el confinamiento han tenido hasta ahora en la infancia, subrayando el impacto en su imaginario, en sus emociones y en aspectos sociales.

También se han extraído claves para promover el bienestar en estas situaciones a través de las diferentes simbolizaciones reflejadas en las imágenes.

Educación artística y emocional

En esta línea, será importante seguir promoviendo en los currículos oficiales y en la educación no formal la educación artística, porque en situaciones críticas como esta también se convierte en una herramienta protectora para promover el bienestar y la felicidad de los niños y las niñas.

Otro aspecto a potenciar es la educación emocional, dando formación y herramientas a las escuelas y familias para proteger la situación emocional de los más pequeños.![]()

Sobre las autoras: Nahia Idoiaga Mondragon, Amaia Eiguren Munitis, Maitane Picaza Gorrotxategi, María Dosil Santamaría, Naiara Berasategui Sancho y Naiara Ozamiz Etxebarria enseñan e investigan en la Facultad de Educación de la UPV/EHU; Sorkunde Jaca Miranda es enfermera de Promoción de la Salud en el Ayuntamiento de Donostia.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo La pandemia desde una mirada infantil se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La obesidad infantil podría iniciarse antes de la concepción

- El nivel socioeconómico familiar influye en el desarrollo del encéfalo infantil

- Lo que la búsqueda de inteligencia extraterrestre nos enseña para entender la pandemia

Sierpes

Ilustración: María Lezana

Ilustración: María LezanaHay alrededor de 3.400 especies de serpientes. Las hay por casi todo el planeta -tan solo se hallan ausentes de las regiones polares más frías- y han desarrollado un amplio abanico de tamaños. La más pequeña conocida en la actualidad mide alrededor de 10 centímetros, mientras que algunas pitones se acercan a los 10 metros. No obstante, ninguna de las sierpes actuales supera las dimensiones de la Titanoboa, ya extinguida, que medía más de 10 m de longitud y pudo llegar a alcanzar una masa de 1 tonelada.

Los rasgos que hacen de las serpientes un grupo especial son el carecer de extremidades y tener un cuerpo muy alargado. La opinión mayoritaria entre los herpetólogos es que varanos, monstruos de Gila y serpientes tienen un antepasado común, y que uno de los linajes se adaptó, inicialmente, a la captura de insectos y otras presas pequeñas en huras subterráneas. La pérdida de las extremidades es lo que habría facilitado las operaciones bajo el suelo y, más adelante, algunos representantes de ese primer grupo sin patas habrían retornado a la superficie terrestre y recuperado una alimentación basada en presas de mayor tamaño.

Lo curioso de la pérdida de las extremidades es que los genes de los que depende su crecimiento no han desaparecido, siguen en su sitio, pero las células responsables de iniciar su desarrollo ignoran la señal correspondiente. A la vez que desaparecieron las extremidades, el número de vértebras aumentó considerablemente: ¡Algunas especies tienen más de 500! Aunque pueda parecer un fenómeno excepcional, lo cierto es que varios linajes de lagartos han perdido las patas, por lo que seguramente no es tan difícil que ocurra.

Otro rasgo por el que las serpientes son bien conocidas es que un buen número de ellas son venenosas. Gracias al veneno –normalmente un cóctel de hasta un centenar de toxinas en algunas especies- muchas sierpes consiguen paralizar a las presas que les sirven de alimento. Es posible que la capacidad para producir veneno surgiese hace 200 millones de años en algún antepasado común de las serpientes y de los varánidos actuales, aunque también podría ser que el veneno haya sido una característica surgida en más de una ocasión. En todo caso, apareció antes del momento en que los antepasados de cobras, víboras y demás especies venenosas se separaron de los de las pitones y boas actuales. Eso ocurrió hace aproximadamente ochenta millones de años.

Y ya sea mediante el veneno, ya mediante estrangulamiento, muchas serpientes son capaces de atrapar presas de tamaño superior a ellas, lo que les permite no tener que dedicarse permanentemente a buscar alimento. La anatomía de las estructuras implicadas en la captura y deglución de las presas es también muy especial: la piel alrededor de la boca está llena de pliegues, lo que permite una gran expansión a la hora de ingerir la presa, y algunos músculos de las mandíbulas se estiran tanto que llegan a desemparejarse sus fibras de actina y de miosina, volviendo a sus posiciones de acoplamiento una vez han tragado la presa.

Aunque lo visto hasta aquí ya hace de las serpientes un grupo verdaderamente singular, el rasgo más asombroso, aunque probablemente menos conocido, que han desarrollado es su enorme variabilidad metabólica individual. El sistema digestivo de la pitón de Birmania, Python molurus, tiene una gran flexibilidad: unos doce días después de la última comida se reduce a su mínima expresión. Pero no es solo el aparato digestivo lo que reduce; el tamaño de los riñones aumenta de forma significativa (alrededor de un 40%) durante el proceso digestivo para disminuir después; y el hígado llega a duplicar su tamaño cuatro días después de la ingestión.

En lo que se refiere al metabolismo, la tasa metabólica de una pitón se multiplica por 45 al día siguiente de haber cazado una presa. Pero durante los periodos de ayuno, llega prácticamente a suprimirse. En ningún vertebrado se ha medido un metabolismo basal tan bajo como en una pitón de Birmania. Ni que decir tiene que una reducción metabólica tan acusada permite a las pitones ayunar durante semanas manteniendo una mínima actividad. Podría decirse que estas serpientes viven en un estado de letargo prolongado solo interrumpido, cada cierto tiempo, para darse un verdadero banquete. No hay desayunos semejantes en el reino animal.

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo Sierpes se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Divinas matemáticas, ¿matemáticas divinas?

Ojo con el evangelio de hoy

el que habla no sabe

el sabio chino se mantiene en silencio

más de 3 sacudidas es página

2 paralelas que se cortan siempre

constituyen matrimonio perfecto

río que fluye contra su propia corriente

no llegara jamás a feliz término

todo está permitido

libertad absoluta de movimiento

claro que sin salirse de la jaula

2 + 2 no son 4

……………. fueron 4:

hoy no se sabe nada al respecto.

Nicanor Parra, «Ojo con el evangelio de hoy» en «Hojas de parra», 1985

Este hermoso poema de Nicanor Parra (1914-2018) —poeta y “sin embargo” matemático— es una buena manera de introducir este artículo dedicado a cinco conceptos matemáticos con nombres “divinos”.

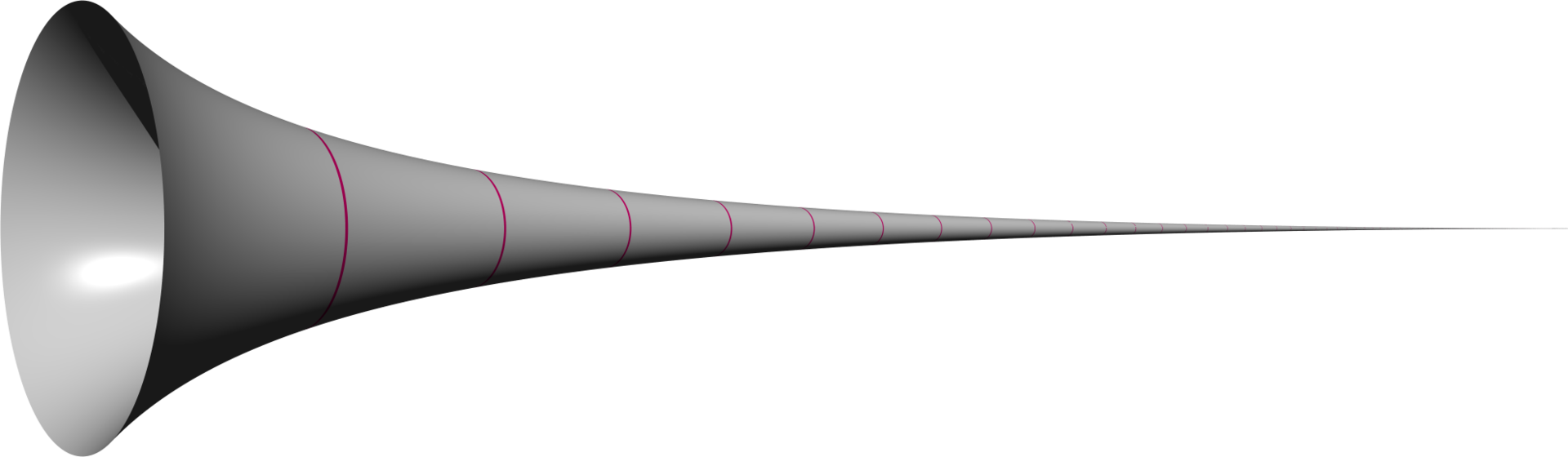

Comenzamos con arcángeles, con el cuerno de Gabriel (o trompeta de Torricelli), que es una superficie de revolución con volumen finito y superficie infinita.

El cuerno de Gabriel. Wikimedia Commons.

El cuerno de Gabriel. Wikimedia Commons.

Se obtiene al rotar alrededor del eje de abscisas la hipérbola de ecuación y=1/x, para x ≥ 1. Con una trompeta parecida, según la fe cristina, el arcángel Gabriel anunciaría el juicio final…

El siguiente es un problema de ecuaciones diofánticas —es decir, sus soluciones son números enteros— inspirado en el rebaño del dios griego del Sol. Arquímedes enuncia el problema de los bueyes de Heliosde este modo:

Amigo: Si has heredado la sabiduría, calcula cuidadosamente a cuánto se elevaría la multitud de los bueyes del Sol que, en otro tiempo, pacían en las llanuras de la isla Tinacria distribuidos en cuatro rebaños de colores distintos: uno blanco como la leche, otro berrendo en negro, el tercero colorado y el cuarto jabonero.

En cada rebaño había un número considerable de bueyes repartidos en las proporciones siguientes: el número de los blancos era igual a la mitad aumentada en el tercio de los negros más todos los colorados, mientras que el de negros era igual a la cuarta y quinta partes de los jaboneros más todos los colorados también, y considera, además, que el número de los jaboneros era igual a la sexta y séptima partes de los blancos, aumentado, igualmente, en los colorados.

Las vacas estaban repartidas así: el número de las blancas era, precisamente, igual a la tercera y cuarta partes de todo el rebaño negro, mientras que el de las negras era igual a la cuarta y quinta partes de las jaboneras, todas las cuales habían ido a pacer en compañía de los bueyes, y el número de las jaboneras era igual a la quinta y sexta partes de todo el rebaño colorado, mientras que las coloradas eran en número igual a la mitad de la tercera parte aumentada en la séptima del rebaño blanco.

Amigo: Si me dices exactamente cuántos eran los bueyes del Sol y cuál, en particular, el de bueyes y vacas de cada color, no se te calificará de ignorante ni de inhábil, pero no podrás aún contarte entre los sabios.

Observa ahora los diversos modos de estar dispuestos los bueyes: cuando los blancos juntaban su multitud a los negros, se mantenían en un grupo compacto que tenía la misma medida en profundidad que en anchura, y este cuadrado llenaba completamente las llanuras de Tinacria. Por otra parte, reunidos los colorados y los jaboneros, sin que estuvieran presentes los bueyes de otros colores o sin que faltasen, quedaban agrupados de tal suerte que, constituida la primera fila por uno solo, formaban gradualmente una figura triangular.

Amigo: Si encuentras estas cosas y, en una palabra, si concentrando tu ingenio, expresas todas las medidas de estas multitudes, te glorificarán por haber alcanzado la victoria y se te juzgará como consumado conocedor de esta ciencia.

Este problema fue descubierto en 1773 por el escritor Gotthold Ephraim Lessing, en la biblioteca de Wolfenbüttel en la que trabajaba como bibliotecario. El enunciado, reducido a notación matemática, se resume del siguiente modo: si llamamos W, X, Y y Z a los bueyes blancos, negros, jaboneros y colorados respectivamente, y con las mismas letras pero en minúscula a las vacas del mismo color, tenemos

-

W = (1/2 + 1/3)X + Z,

-

X = (1/4 + 1/5)Y + Z,

-

Y = (1/6 + 1/7)W + Z,

-

w = (1/3 + 1/4)(X + x),

-

x- (1/4 + 1/5)(Y + y),

-

y = (1/5 + 1/6)(Z + z),

-

z = (1/6 + 1/7)(W + w),

-

W + X es un cuadrado perfecto,

-

Y + Z es un número triangular,

-

T = W + X + Y + Z + w + x + y + z.

La solución de este problema, el número T, posee ¡206 545 dígitos!

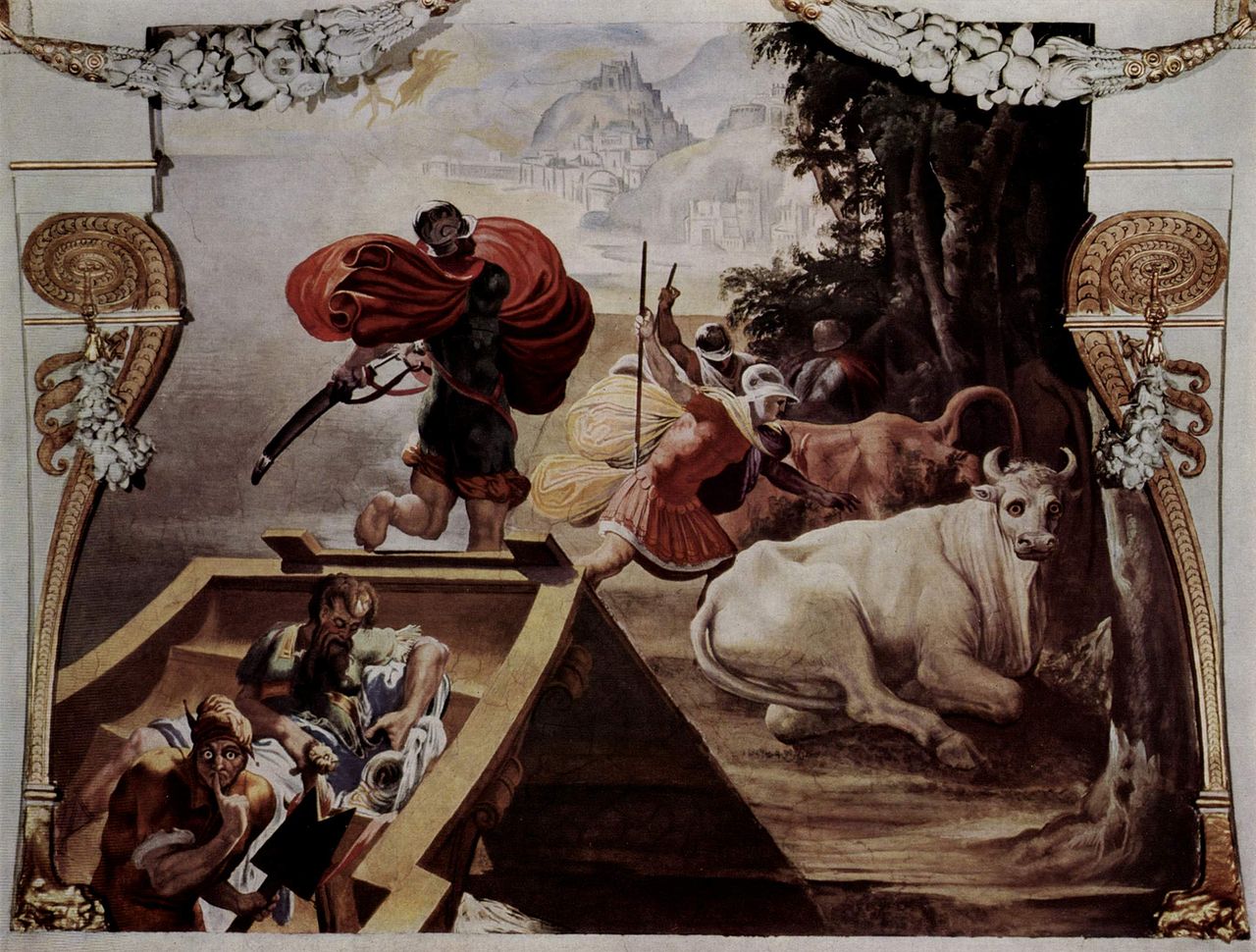

Pellegrino Tibaldi: Fresco del Palacio Poggi en el que se representa a los compañeros de Odiseo robando el ganado de Helios. Wikimedia Commons.

Pellegrino Tibaldi: Fresco del Palacio Poggi en el que se representa a los compañeros de Odiseo robando el ganado de Helios. Wikimedia Commons.

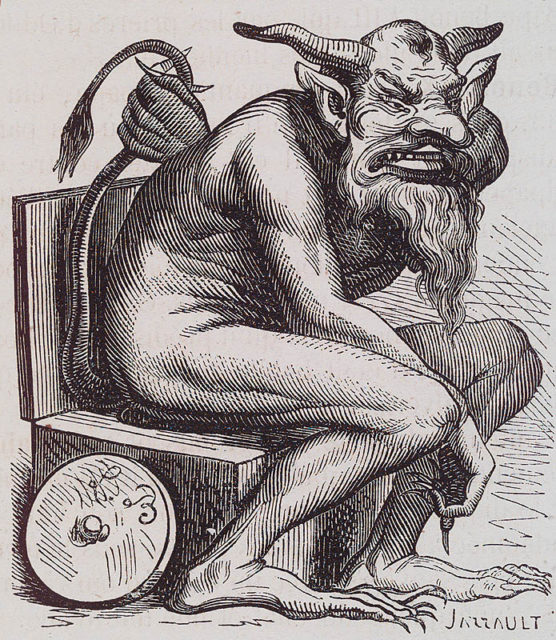

Pasamos a los diablos, comenzando por Belfegor, un demonio que seduce a las personas ofreciéndoles inventos ingeniosos que, supuestamente, les proporcionarán riquezas.

Belfegor. Wikimedia Commons.

Belfegor. Wikimedia Commons.

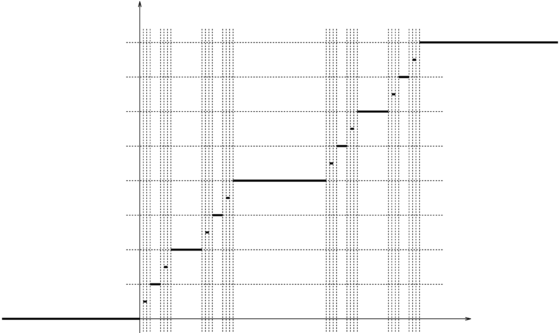

El número primo de Befegor es:

1000000000000066600000000000001,