El oído absoluto de los animales

Foto: Ryk Naves / Unsplash

Foto: Ryk Naves / UnsplashFue una de las cosas que descubrí durante el confinamiento. En el árbol que crece frente a mi casa habita un pajarillo que ensaya su repertorio de canciones casi siempre cuando empieza a ponerse el sol. Si desconozco su especie es porque entre mis vicios no se encuentra la ornitología. Y tampoco sé si el silencio del pasado marzo le ayudó a él a alzar la voz, o a mí, a escucharlo por primera vez. Pero desde hace cosa de un año, yo lo llamo Federico y lo identifico sin fallo por su tono burlón:

—¡Mi-re-do#, mi-re-do#! —dice siempre, apoyándose en la última nota.

Lo sorprendente es que todos los días su canto es exactamente el mismo. Lo sé porque una tarde empecé a imitarle con el piano y, desde entonces, he seguido acompañándole siempre en la mayor. Nunca desafina, el tío, ni se desvía de las notas lo más mínimo. Mi re do# es exactamente su canto de guerra y lo seguirá siendo mientras pueda trinar.

Esta extraña insistencia tiene, sin embargo, una explicación bastante sencilla: Federico tiene oído absoluto. Es una habilidad que le permite identificar cada tono por su frecuencia, sin ningún tipo de referencia adicional.

Evidentemente, el pajarillo no sabe que al otro lado de la ventana hay un simio con piano que le pisa los solos usando unas teclas llamadas “mi-re-do#. Pero el hecho es que identifica estos sonidos de manera consistente y los reproduce, día tras día, sin necesidad de que nadie le ayude a afinar, ni le recuerden cómo sonaba su tonalidad habitual. La mayoría de los humanos no tenemos esta habilidad. Y no se trata solo de que no sepamos llamar a las notas que suenan por su nombre como hacía Mozart (esto requiere necesariamente algún tipo de entrenamiento musical). Tampoco solemos recordar el tono de un sonido de un día para otro. Cuando en invierno encendemos la calefacción y la caldera se pone a aullar, no sabemos si sus alaridos suenan más graves o más agudos que los del día anterior. Yo misma, que vivo rodeada de notas y partituras, tuve recurrir a mi piano para descubrir que Federico estaba afinando siempre igual.

El oído absoluto, tan excepcional entre los humanos, no es un don demasiado raro en el reino animal1. Muchas especies de aves cantoras comparten esta habilidad auditiva. También los lobos, las ratas y otros roedores, según se ha observado, reconocen a otros miembros de su propia especie por el tono de su llamada. Esto nos indica que son capaces de identificar la frecuencia fundamental de los sonidos de manera absoluta y recordarla de un día para otro.

Lo más curioso de todo es que nuestro propio encéfalo y el de otros simios muestra una representación directa de los tonos. En nuestro oído, existe un órgano encargado de separar las distintas frecuencias del sonido llamado cóclea. Está recorrida por una membrana de rigidez decreciente (la membrana basilar), que vibra de forma selectiva en distintas regiones, según lo grave o agudo que es un sonido. Las distintas frecuencias llegan a nuestro córtex auditivo, donde existe un mapa tonotópico, que se activa de manera diferente cuando suena un mi o un fa. Esta es la paradoja: podríamos adivinar qué notas está escuchando una persona con solo observar sus patrones de activación cerebral. Pero ella misma no es capaz de acceder conscientemente a esa información. Es como si hubiese olvidado cómo llegar a ella.

Esta es, precisamente, una de las hipótesis que barajan algunos antropólogos y psicólogos de la música y el lenguaje2. Su idea es que hace cientos de miles de años todos nuestros antepasados tenían oído absoluto, como Federico. La frecuencia de cada sonido era tan nítida para ellos como lo es cualquier color para nosotros en la actualidad. Sin embargo, con el paso de los siglos fuimos perdiendo esa habilidad para poder dominar otra mucho más útil en términos evolutivos: el lenguaje3. Nuestra capacidad para reconocer los contornos del habla, las emociones de la prosodia, todas las melodías que nos acompañan cada vez que nos comunicamos con otros seres humanos depende crucialmente de nuestro oído relativo, una habilidad mucho más excepcional, en términos evolutivos, que el oído absoluto.

De hecho, y según he podido averiguar, mi plumífero vecino sería incapaz de reconocer su propia melodía si yo la tocase en otro tono o si intentase imitarlo con mi propia voz, más grave que la suya. A pesar de su asombrosa musicalidad, Federico no tiene oído relativo4. Para él sería impensable reconocer un contorno melódico simplemente por las relaciones entre sus notas. Nuestro oído, en cambio, es principalmente sensible a las relaciones, las distancias, los intervalos. Este es su verdadero superpoder, la habilidad única que nos permite oír “la misma” canción aunque todas sus notas hayan cambiado.

Referencias:

1Honing, Henkjan. The Evolving Animal Orchestra. Translated by Sherry MacDonald, The MIT Press, 2019.

2Mithen, Steven. “Perfect pitch.” The Singing Neanderthals: The Origins of Music, Language, Mind and Body, Harvard University Press, 2007.

3Saffran, J. R., and Griepentrog, G. J. 2001. Absolute pitch in infant auditory learning: evidence for developmental re-organization. Developmental Psychology 37, 74–85.

4Se ha conseguido entrenar a algunas especies de aves para que reconozcan acordes en distintas tonalidades. Pero parece que el oído absoluto sigue siendo su principal referencia. Ver Hoeschele, Marisa, et al. “Searching for the Origins of Musicality across Species.” The Origins of Musicality, edited by Henkjan Honing, The MIT Press, 2018.

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y divulgadora científica

El artículo El oído absoluto de los animales se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El oído absoluto de Mozart

- El oído absoluto y las lenguas tonales

- Los animales entienden la muerte más de lo que se pensaba

Los números apocalípticos

El número de la Bestia, el 666, es un número que causa cierta pasión entre muchas personas. En el pasado ya dedicamos un par de entradas del Cuaderno de Cultura Científica a hablar del mismo: 666, el número de la Bestia (1) y 666, el número de la Bestia (2).

El número del hombre (1977), del artista canadiense Carle Hessay (1911-1978). Imagen de la web del artista Carle Hessay

El número del hombre (1977), del artista canadiense Carle Hessay (1911-1978). Imagen de la web del artista Carle Hessay

En esta entrada vamos a introducir algunas familias de números relacionadas con el número de la Bestia, el 666. Empezaremos con una familia sencilla, que introdujo el matemático estadounidense Eric W. Weisstein, creador de la enciclopedia MathWorld, el grupo de los números bestiales, que son aquellos números que en su representación en base decimal, base 10, poseen al número de la Bestia entre sus dígitos. Serían números como 1.666, 6.661, 2.666, 6.662, 3.666, 6.663, etcétera (la sucesión A051003, de la Enciclopedia online de secuencias de números enteros).

El número bestial 1.666, que es el año del gran incendio de Londres, es uno de los números que utiliza todas las letras del sistema de numeración romano: MDCLXVI. Otro número bestial, el 2.666, nos lo encontramos como título de la novela póstuma del escritor chileno Roberto Bolaño (1953-2003).

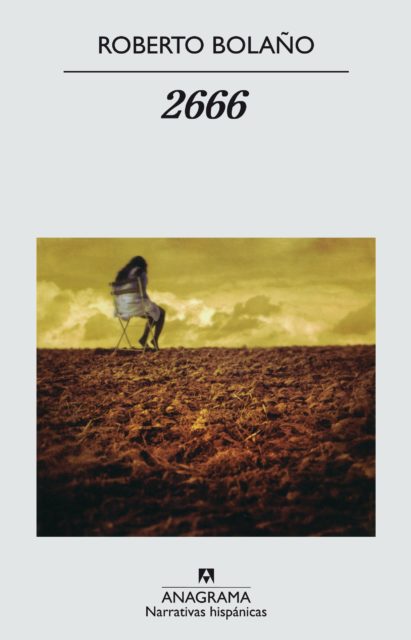

Portada de la edición del libro “2666” del escritor chileno Roberto Bolaño, publicado en 2004 en la colección Narrativas hispánicas de Anagrama

Portada de la edición del libro “2666” del escritor chileno Roberto Bolaño, publicado en 2004 en la colección Narrativas hispánicas de Anagrama

Otra familia de números relacionada con el número de la Bestia, son aquellos números que podríamos llamar números del apocalipsis (ojo, que en la traducción del libro La maravilla de los números, de Clifford A. Pickover se denominan “apocalípticos”, pero ese nombre es el que reciben otros números que veremos más adelante), que son aquello que poseen 666 dígitos en su representación decimal.

Por ejemplo, el siguiente número, que podemos encontrar en la página Prime Curious!,

100000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000166657

es un número del apocalipsis (porque tiene 666 dígitos), que es un número bestial (contiene al 666) y además es primo, de hecho, es el número más pequeño con estas tres propiedades a la vez.

Otro número del apocalipsis, como se nos cuenta en el mencionado libro de Pickover, es el número de Fibonacci (véanse las entradas ¡Póngame media docena de fibonaccis! o El origen poético de los números de Fibonacci) número 3.184, F3184, que es el siguiente:

116724 3740814955 4123343576 4579214184 0689747174 4343943723 6331282736 2620824523 8531296068 2327210312 2788807682 4497987607 3455971975 1986312246 9939230900 1139062569 1096510740 1965107608 1705393206 0237984793 9189700037 7475124471 3440254679 5076870699 0550322971 3343709400 9365444241 1815206857 9040410434 0056856808 1194379503 0019676693 5663379234 7218656896 1365839903 2791816735 2721163581 6503595776 8655229310 2708827224 2471094763 8211542756 8268820040 2585049861 1340877333 3220873616 4591167264 9719869891 5791355883 4313855569 5800212192 8147052087 1752067489 3636617125 3380422058 8026552914 0335814561 9514604279 4653576446 7290281171 1540760126 7725615728 6715574607 0260678592 2979179042 4885389235 8861771163.

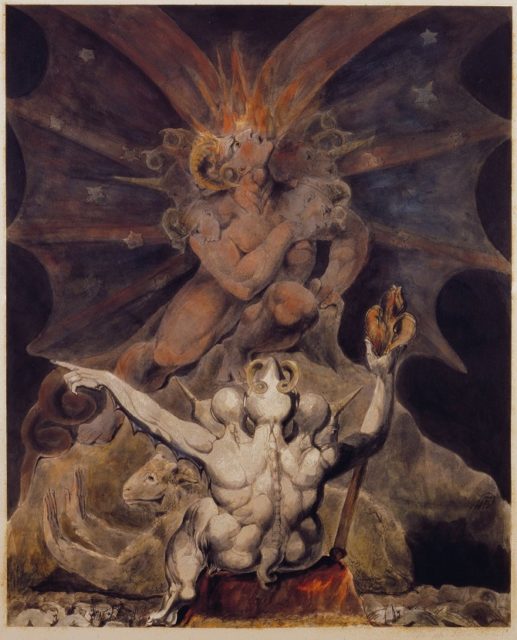

El número de la Bestia es 666 (1805), del pintor y poeta británico William Blake (1757-1827). Imagen del Archivo William Blake

El número de la Bestia es 666 (1805), del pintor y poeta británico William Blake (1757-1827). Imagen del Archivo William BlakePero la familia de números que quería mostraros en esta entrada son los números apocalípticos, que son aquellos números de la forma 2 elevado a un número natural, 2n, que contienen la expresión 666 entre sus dígitos. Es decir, que son números bestiales de la forma 2n. El exponente más pequeño que da lugar a un número apocalíptico es 157, ya que, si calculamos 2157, este es igual a

182.687.704.666.362.864.775.460.604.089.535.377.456.991.567.872,

que, como vemos, contiene la expresión 666.

Estos números fueron introducidos por el matemático británico Neil J. A. Sloane, creador de la Enciclopedia online de sucesiones de números enteros, y el matemático canadiense Simon Plouffe, coautor con Sloane del libro The Encyclopedia of Integer Sequences (1995). El nombre de esta sucesión de números en la Enciclopedia online de sucesiones de números enteros es A007356 y los primeros exponentes que dan lugar a números de esta familia son:

157, 192, 218, 220, 222, 224, 226, 243, 245, 247, 251, 278, 285, 286, 287, 312, 355, 361, 366, 382, 384, 390, 394, 411, 434, 443, 478, 497, 499, …

A estos números n tales que 2n es un número apocalíptico se les llama exponentes apocalípticos. En la Enciclopedia online de sucesiones de números enteros podemos ver los primeros mil exponentes apocalípticos, que incluyen los exponentes 1.968 y 1.972.

El exponente apocalíptico más pequeño que da lugar a dos secuencias de 666 es 220, ya que 2 elevado a 220 es igual a:

1.684.996.666.696.914.987.166.688.442.938.726.917.102.321.526.408.785.780.068.975.640.576.

Al principio casi no hay exponentes apocalípticos. Como hemos visto, el primero es 157, solo hay otro en esa centena 192 o doce en la siguiente {218, 220, 222, 224, 226, 243, 245, 247, 251, 278, 285, 286, 287}. Y solo hay 125 exponentes apocalípticos menores que 1.000. Sin embargo, según vamos avanzando en los números naturales, cada vez hay más exponentes apocalípticos, hasta el punto que cualquier número mayor que 29.785 es altamente probable que sea un exponente apocalíptico.

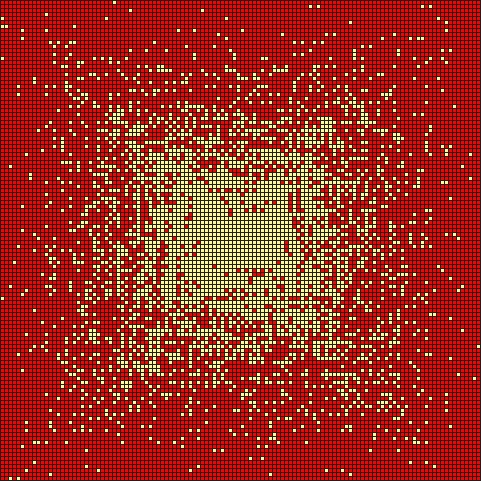

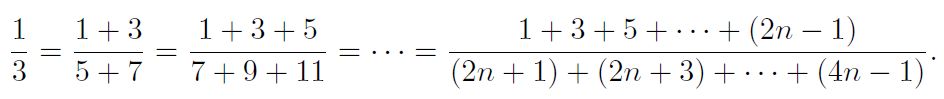

La siguiente imagen nos ilustra perfectamente lo que acabamos de comentar. En ella se representan los exponentes apocalípticos sobre la espiral de Ulam. Como ya explicamos en la entrada del Cuaderno de Cultura Científica El poema de los números primos la espiral de Ulam es una cuadrícula de números en la que se representa el número 1 en el centro y se continúan representando los demás números naturales (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12…) en espiral alrededor del 1 (en el sentido contrario a las agujas del reloj). En el contexto de los números primos se pintaban los cuadrados con números primos de negro (u otro color), mientras que los cuadrados de los números compuestos se dejaban de blanco (o incluso se podían pintar de otro color también).

En la siguiente imagen, que contiene una cuadrícula de 120 x 120 cuadrados (es decir, 14.400 cuadrados o números) se han pintado de rojo los cuadrados de los números que son exponentes apocalípticos, mientras que quedan sin pintar los cuadrados de los números que no son exponentes apocalípticos. Por ese motivo, la parte central de la espiral de Ulam “apocalíptica” no contiene cuadrados rojos, ya que hasta el número 157 ningún número es un exponente apocalíptico. Poco a poco van apareciendo, en espiral, los cuadrados rojos y al final casi todos son rojos.

Espiral de Ulam con los exponentes apocalípticos pintados de rojo.

Espiral de Ulam con los exponentes apocalípticos pintados de rojo.

Vamos a cerrar esta entrada con dos números relacionados con el número de la Bestia y que introduce el divulgador Clifford Pickover en alguno de sus libros. El primero de ellos es el número legión (aparece en el libro Las matemáticas de Oz), que es el número de la Bestia 666 elevado al número de la Bestia 666, es decir,

666666.

Este es un número con 1.881 dígitos, que empieza con la expresión “2715417592” y termina en “0880598016”.

Y el otro, más grande aún, que aparece en el libro El prodigio de los números, es el número Leviatán, que es igual al factorial de 10 elevado al número de la Bestia, es decir,

(10666)!

Recordemos que el factorial de un número m es el número igual a la multiplicación de todos los números naturales menores, o iguales, que el mismo, es decir, m! = m x (m – 1) x (m – 2) x … x 3 x 2 x 1. Así, para los primeros números naturales sus factoriales son 1! = 1, 2! = 2, 3! = 6, 4! =24, 5! = 120, 6! = 720, 7! = 5040, y podríamos continuar.

El número leviatán es un número enorme. Para empezar, es mucho más grande que un de googol, que es 10 elevado a 100, esto es, 10100. De hecho, es más grande que 10668. Además, sus seis primeros dígitos son 134.072.

Litografía 666 (el número de la bestia), de 1999, del artista neoexpresionista alemán A. R. Penck (1939-2017). Imagen de la página ArtPrice

Litografía 666 (el número de la bestia), de 1999, del artista neoexpresionista alemán A. R. Penck (1939-2017). Imagen de la página ArtPrice

Bibliografía

1.- Enciclopedia online de secuencias de números enteros

2.- Wolfram MathWorld: Apocalypse Number

3.- Clifford A. Pickover, La maravilla de los números, Ma Non Troppo, 2002.

4.- Numbers aplenty: apocaliptic number

5.- Clifford A. Pickover, Las matemáticas de Oz, Almuzara, 2005.

6.- Clifford A. Pickover, El prodigio de los números, Ma Non Troppo, 2002.

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de la Cátedra de Cultura Científica

El artículo Los números apocalípticos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La magia de los números (el teorema de Moessner)

- El secreto de los números que no querían ser simétricos

- Los números que proporcionan alegría

Actúa localmente: huesos a partir de ARN modificado e impresoras 3D

En el mundo desarrollado la población envejece. En el mundo en desarrollo, conforme se consiguen avances económicos, sanitarios y sociales, las mujeres no tienen tantos hijos, por lo que también envejece, aunque en promedio de edad sean mucho más jóvenes. El hecho cierto es que el envejecimiento generalizado es una de las grandes macrotendencias demográficas y, por tanto, económicas para el futuro previsible.

El envejecimiento trae asociados cambios en qué se consume y cómo se consume, pero también en qué enfermedades serán cada vez más frecuentes simplemente porque lo son en las personas de mayor edad. Así, por ejemplo, los distintos tipos de cáncer o las enfermedades neurodegenerativas serán cada vez más comunes, oscureciendo estadísticamente los avances que se realizan para combatirlas. Por eso es tan importante invertir en prevención y en desarrollo de la ciencia básica y las terapias consiguientes para los tratamientos vayan por delante.

Otro tipo de patologías asociadas habitualmente al envejecimiento, menos, permítasenos el término, llamativas son las relacionadas con la degeneración ósea, como la osteoporosis. Se estima que, a nivel mundial, una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años van a sufrir una fractura ósea osteoporótica. Además, aunque la mayoría de las fracturas sanarán sin complicaciones con el tratamiento apropiado, hay otros casos de deterioro de la regeneración ósea, por ejemplo, traumatismos importantes con infecciones secundarios a accidentes automovilísticos.

El hueso es el tejido más trasplantado después de la sangre por lo que la demanda de hueso para transplante solo aumentará en el futuro. Por ello, aparte de procurar regenerar el hueso existente se hace necesario tratar esas nuevas necesidades de tejido óseo.

El proyecto cmRNAbone, liderado por el AO Research Institute Davos (Suiza) pretende desarrollar una nueva terapia génica que mejore la vida de las personas con grandes lesiones traumáticas o enfermedades degenerativas óseas como la osteoporosis.

El enfoque propuesto es una combinación única de investigación genética, nano y biotecnología avanzadas, e impresión 3D: utilizando descubrimientos científicos recientes relacionados con agentes terapéuticos de ARN, el consorcio tiene como objetivo desarrollar ARN modificado químicamente (cmRNA, por sus siglas en inglés) que codifique proteínas específicas dirigidas a la neurogénesis, la vasculogénesis y la osteogénesis – tres procesos principales que influyen en la progresión de la curación. Los conjuntos de ARN producidos se combinarán con vehículos de entrega (vectores) no virales para que el suministro de ARN se incorpore en una formulación de tinta de biomaterial. El uso de una impresora 3D específicamente diseñada para el implante ayudará a demostrar las capacidades de regeneración ósea en la práctica.

Los nuevos hallazgos se aplicarán en dos estudios preclínicos simultáneos con el fin de demostrar la validez y relevancia clínica de la terapéutica diseñada en defectos óseos osteoporóticos y de tamaño crítico. Respaldado por una junta asesora clínica y científica, el consorcio dirigido por pymes garantizará una traducción fácil y rápida a la clínica una vez finalizado el proyecto. A largo plazo, los descubrimientos podrían constituir no solo un enfoque regenerativo para fracturas frágiles y defectos óseos grandes en población joven y de edad avanzada, sino también para otras enfermedades importantes que afectan a millones de pacientes.

La vasca CIDETEC Nanomedicine será la encargada de desarrollar precisamente los vectores cmRNA basados en polisacáridos, no virales, adaptados a la matriz desarrollada con el objetivo de conseguir la regeneración ósea.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Actúa localmente: huesos a partir de ARN modificado e impresoras 3D se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Actúa localmente: robots inteligentes autoadaptativos para la producción industrial

- Actúa localmente: impresión 3D de piezas aeronáuticas de titanio

- Actúa localmente: convertidores de potencia basados en carburo de silicio

¿De dónde viene el cáncer y por qué no ha desaparecido con la evolución?

Audrey Arnal, Benjamin Roche, y Frédéric Thomas

El demonio de Tasmania es víctima de una forma particular de cáncer, transmisible de un individuo a otro. Fuente: Pixabay / pen_ash, FAL

El demonio de Tasmania es víctima de una forma particular de cáncer, transmisible de un individuo a otro. Fuente: Pixabay / pen_ash, FAL

El cáncer plantea multitud de cuestiones a los biólogos, gran parte de ellas todavía sin terminar de resolver. ¿Cómo se explican los orígenes de esta enfermedad? ¿Por qué es tan difícil de curar? ¿Por qué persiste la vulnerabilidad al cáncer en la mayoría de los organismos pluricelulares?

Los enfoques basados en la explicación de los mecanismos de esta enfermedad y las investigaciones clínicas no son suficientes frente a estos interrogantes. Debemos observar el cáncer desde una nueva perspectiva, adoptando una visión evolutiva. En otras palabras, debemos mirar el cáncer a través de los ojos de Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución.

Desde hace unos años, el esfuerzo conjunto de biólogos evolutivos y oncólogos está fomentando reflexiones que se traducen en avances transversales beneficiosos para ambas disciplinas, a la vez que cambian nuestra comprensión de la enfermedad.

Cómo la evolución de los organismos pluricelulares prepara el terreno para el cáncer

El cáncer afecta al conjunto del reino animal pluricelular. La razón es que se trata de una enfermedad ancestral relacionada con la aparición de los metazoos (animales compuestos de varias células, en oposición a los protozoos que están constituidos por una sola célula), hace más de quinientos millones de años.

La aparición de tales organismos complejos requirió el desarrollo de altos niveles de cooperación entre la multitud de células que los componen. En efecto, esa cooperación se sostiene por comportamientos complementarios y altruistas, en particular por la apoptosis o suicidio celular (por el cual una célula activa su autodestrucción al recibir una cierta señal) y por la renuncia a la reproducción directa por parte de toda célula que no sea una célula sexual. Es decir, la evolución hacia entes pluricelulares estables se produjo por la selección de adaptaciones que, por un lado, facilitaban el funcionamiento colectivo y, por otro lado, reprimían los reflejos unicelulares ancestrales.

El cáncer representa una ruptura de esa cooperación pluricelular, seguida de la adquisición de adaptaciones que permiten que esas células «renegadas» se perfeccionen en su propio modo de vida. Dicho de otra forma, las células malignas comienzan a «hacer trampas». Pueden hacerlo pues han sufrido mutaciones genéticas (modificaciones de la secuencia de genes) o epigenéticas (modificaciones que cambian la expresión de los genes y que, además de transmisibles, son reversibles, al contrario de las mutaciones genéticas), o incluso las dos, lo que les confiere un valor selectivo más alto en comparación con las células de comportamiento cooperativo. Puede consistir, por ejemplo, en ventajas de crecimiento, de multiplicación, etc. De la misma forma, es imperativo que las células portadoras de esas modificaciones se sitúen en un microentorno favorable a su proliferación.

Si estas «rebeliones celulares» no son reprimidas de manera correcta por los sistemas de defensas del organismo (como el sistema inmunitario), la abundancia de células cancerosas puede aumentar localmente. Consecuencias: los recursos se agotan y estas células pueden iniciar entonces comportamientos individuales o colectivos de dispersión y de colonización hacia nuevos órganos, las tristemente conocidas metástasis responsables de la mayoría de los decesos debidos al cáncer.

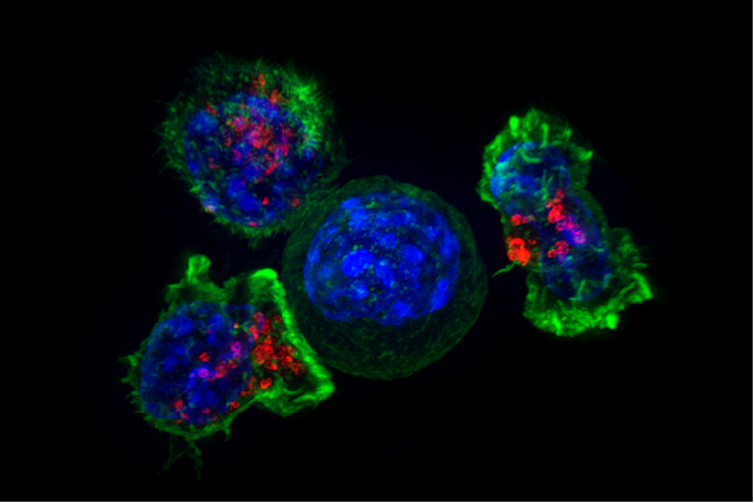

Células del sistema inmunitario (linfocitos T citotóxicos) rodean una célula cancerosa. Fuente: Alex Ritter, Jennifer Lippincott Schwartz y Gillian Griffiths, National Institutes of Health

Células del sistema inmunitario (linfocitos T citotóxicos) rodean una célula cancerosa. Fuente: Alex Ritter, Jennifer Lippincott Schwartz y Gillian Griffiths, National Institutes of HealthDe ese modo, en unos meses o años, una sola célula cancerosa puede generar un «ecosistema» complejo y estructurado, el tumor sólido (comparable a un órgano funcional), así como metástasis más o menos diseminadas por el organismo.

Un aspecto intrigante de esta enfermedad reside en el número significativo de semejanzas entre los atributos de las células cancerosas provenientes de diferentes órganos, individuos e incluso especies, lo que sugiere que los procesos que tienen lugar en cada caso son similares. Sin embargo, cada cáncer evoluciona como una nueva entidad, ya que, aparte de los cánceres transmisibles antes mencionados, los tumores desaparecen siempre junto a sus huéspedes, sin transmitir sus innovaciones genéticas ni fenotípicas.

Entonces, ¿cómo se explican esas semejanzas?

Persistencia del cáncer a lo largo del tiempo evolutivo

Desde un punto de vista evolutivo, hay dos hipótesis que pueden explicar la aparición del cáncer y la similitud de sus atributos.

La teoría del atavismo explica el cáncer como un retorno a capacidades anteriores de las células, entre las que se encuentra la liberación de un programa de supervivencia excelentemente conservado, siempre presente en toda célula eucariota y, por tanto, en todo organismo pluricelular. Se cree que la selección de este programa ancestral tuvo lugar durante el período precámbrico, que comenzó hace 4550 millones de años y terminó hace 540 millones de años. Durante este período, que vio surgir la vida sobre nuestro planeta, las condiciones medioambientales eran muy distintas de las actuales y, a menudo, desfavorables. Las fuerzas selectivas que actuaban sobre los organismos unicelulares favorecieron las adaptaciones para la proliferación celular.

Algunas de esas adaptaciones, seleccionadas a lo largo de la vida unicelular, quedaron presentes para siempre, más o menos escondidas en nuestros genomas. Cuando su expresión escapa de los mecanismos de control, comienza una lucha entre los rasgos ancestrales unicelulares y los rasgos pluricelulares actuales y es entonces cuando puede aparecer un cáncer. Es más, esta hipótesis podría explicar también por qué las células cancerosas se adaptan tan bien a los entornos ácidos y pobres en oxígeno (anóxicos), pues estas condiciones eran habituales en el Precámbrico.

La segunda hipótesis implica un proceso de selección somático –las células somáticas agrupan la totalidad de las células de un organismo a excepción de las células sexuales– que conduce a una evolución convergente, es decir, a la aparición de rasgos análogos. Esta hipótesis sugiere que la aparición de los rasgos celulares que caracterizan las células «tramposas» se somete a una fuerte selección cada vez que aparece un nuevo tumor, con independencia de cuáles sean las causas inmediatas de dichos rasgos. Estos procesos de selección somática, al tener lugar en entornos regidos en gran medida por los mismos condicionantes ecológicos (como los que reinan en el interior de los organismos pluricelulares), darían lugar a una evolución convergente.

Eso podría explicar las similitudes que observamos a través de la diversidad del cáncer. No olvidemos que solo vemos los cánceres que consiguen desarrollarse, pero no sabemos cuántos «candidatos» fracasan al no conseguir adquirir las adaptaciones necesarias en el momento adecuado.

Estas dos hipótesis no son excluyentes: la reaparición de un programa ancestral puede estar seguida de una selección somática que culmine en una evolución convergente.

Cualquiera que sea la razón del origen del cáncer, hay una pregunta que sigue sin respuesta: si esta enfermedad suele causar la muerte del huésped, ¿por qué no ha sido más eficaz la selección natural en conseguir que los organismos pluricelulares sean completamente resistentes al cáncer?

Los animales grandes no tienen más cáncer

Los mecanismos de supresión del cáncer son numerosos y complejos. Cada división celular puede provocar mutaciones somáticas que alteren los mecanismos genéticos que controlan la proliferación celular, la reparación del ADN o la apoptosis, perturbando así el control del proceso de formación del cáncer (carcinogénesis).

Si cada división celular conlleva una probabilidad dada de que se produzca una mutación cancerígena, entonces, el riesgo de desarrollar un cáncer debería ser función del número de divisiones celulares a lo largo de la vida de un organismo. Sin embargo, las especies de gran tamaño y más longevas no tienen más cáncer que aquellas pequeñas que viven menos tiempo.

En las poblaciones naturales animales, la frecuencia del cáncer varía, en general, entre un 0% y un 40 % para todas las especies estudiadas y no existe relación con la masa corporal. En los elefantes y en los ratones se observan niveles de prevalencia del cáncer bastante similares, a pesar de que los elefantes desarrollen muchas más divisiones celulares a lo largo de su vida que los ratones. Este fenómeno se conoce como «la paradoja de Peto».

La explicación de esta paradoja reside en el hecho de que las fuerzas evolutivas han seleccionado mecanismos de defensa más eficaces en los animales grandes que en los pequeños, lo que permite reducir el lastre ligado al cáncer por el aumento de tamaño. Por ejemplo, los elefantes tienen veinte copias del gen supresor de tumores TP53, mientras que los humanos solo disponemos de dos.

La rata topo desnuda no teme al cáncer, que solo le afecta de forma anecdótica. Fuente: Meghan Murphy, Smithsonian’s National Zoo, CC BY-ND

La rata topo desnuda no teme al cáncer, que solo le afecta de forma anecdótica. Fuente: Meghan Murphy, Smithsonian’s National Zoo, CC BY-NDEncontramos excepciones notables a esta tendencia general, como es el caso de especies de pequeño tamaño con una longevidad fuera de lo normal. Estas especies tampoco desarrollan apenas cáncer. Un buen ejemplo es el de la rata topo desnuda (Heterocephalus glaber), una especie cuyos individuos viven mucho tiempo (especie longeva) y no desarrollan tumores espontáneos, con la excepción de algunos casos de cáncer detectados de forma anecdótica.

Una enfermedad que se manifiesta de forma tardía

Recordemos también que la eficacia de las defensas contra el cáncer experimenta una disminución una vez que los organismos han llevado a cabo lo esencial de su reproducción, ya que las presiones evolutivas son menores en esta etapa de la vida. Esta pérdida de eficacia, junto con la acumulación de mutaciones a lo largo del tiempo, explica que la mayor parte de los cánceres (mama, próstata, pulmón, páncreas…) aparezcan en la segunda mitad de la vida.

Una de las implicaciones evolutivas capitales es que si, desde una perspectiva darwiniana, el cáncer no es una preocupación relevante cuando se manifiesta tras la fase reproductiva, eso significa también que nuestras defensas se habrán optimizado por selección natural no para erradicar de forma sistemática los procesos oncogénicos sino para controlarlos mientras tengamos capacidad reproductora…

Al final, esas defensas low cost, cuyo objetivo es resistir frente a los tumores, se revelan más ventajosas para salvaguardar el éxito reproductor que como estrategias de erradicación sistemática, que serían sin duda mucho más costosas. El sistema inmunitario, por ejemplo, no trabaja a cambio de nada… En general, los seres vivos se rigen por soluciones de compromiso, trade-offs en inglés, que hacen que toda inversión en una función necesite de una serie de recursos y energía que ya no estarán disponibles para otras funciones. Nuestras defensas contra las enfermedades, el cáncer incluido, no quedan fuera de esta regla de funcionamiento.

Por desgracia, esas defensas low cost contra el cáncer se convierten al final en bombas con retardo… En otras palabras, ¡la lógica darwiniana no nos lleva siempre a resultados que casen con nuestras expectativas como sociedad en términos de salud!

Aunque la mayor parte de las mutaciones cancerígenas se producen en células somáticas a lo largo de la vida, hay casos raros de cáncer cuya causa se encuentra en mutaciones hereditarias en la línea germinal, la que produce las células sexuales. Esas mutaciones congénitas, a veces, son más frecuentesde lo que se esperaríadel equilibrio mutación-selección.

Esta paradoja se puede explicar por diversos procesos evolutivos. Por ejemplo, se ha sugerido que, probablemente, la selección natural no actuará sobre esas mutaciones si, una vez más, sus efectos negativos sobre la salud solo se manifiestan cuando haya terminado el período reproductivo.

Por otro lado, se podría recurrir a la teoría de la pleiotropía antagonista. Esta teoría estipula que ciertos genes tienen efectos contrarios sobre la probabilidad de supervivencia / reproducción según la edad considerada: sus efectos serían positivos al comienzo de la vida y negativos en el resto. Si el efecto positivo inicial es notable, es posible que la selección retenga esa variante genética aunque cause una enfermedad mortal más tarde.

Por ejemplo, las mujeres que presentan una mutación de los genes BRCA1 y BRCA2 tienen un riesgo significativamente más alto de desarrollar cánceres de mama o de ovario, pero esas mutaciones parecen estar relacionadas con una mayor fertilidad.

Implicaciones en materia de tratamientos

El cáncer, auténtico lastre de las poblaciones humanas, es ante todo un fenómeno regido por procesos evolutivos, desde su origen en la historia de la vida hasta su desarrollo en tiempo real en una persona enferma. La separación tradicional entre oncología y biología evolutiva, por tanto, debe desaparecer, pues limita nuestra comprensión de la complejidad de los procesos que culminan en la manifestación de la enfermedad.

Esta nueva perspectiva del cáncer podría resultar útil para el desarrollo de soluciones terapéuticas innovadoras que limiten los problemas asociados a las estrategias de tratamiento disponibles en la actualidad. Estas terapias de altas dosis, que buscan matar el máximo de células malignas, acaban provocando a menudo la proliferación de células resistentes. A la inversa, la terapia adaptativa, profundamente enraizada en la biología evolutiva, podría constituir un enfoque alternativo.

Esta estrategia consiste en disminuir la presión que conllevan las terapias de altas dosis con el fin de eliminar solo una parte de las células cancerosas sensibles. Se trata de mantener un nivel suficiente de competición entre las células cancerosas sensibles y las células cancerosas resistentes, con el fin de evitar o de limitar la proliferación sin restricciones de las resistentes.

Una problemática que no se limita al ser humano

Hasta hace poco, rara vez la oncología había adoptado los conceptos de la biología evolutiva para mejorar la comprensión de los procesos malignos. De igual forma, los ambientalistas y los biólogos evolutivos apenas se han interesado en la existencia de estos fenómenos en sus investigaciones sobre los seres vivos. Pero las cosas cambian y la consideración del cáncer –o, más bien, de los procesos oncogénicos en su conjunto– en el seno de la fauna salvaje suscita un entusiasmo creciente en el seno de la comunidad de los ambientalistas y de los biólogos evolutivos.

En efecto, a día de hoy, el cáncer se muestra con claridad como un modelo biológico pertinente para estudiar la evolución de los seres vivos, así como un fenómeno biológico de importancia para comprender diversas facetas de la ecología de las especies animales y sus consecuencias sobre el funcionamiento de los ecosistemas.

Aunque no siempre evolucionen hacia formas invasivas o metastásicas, los procesos tumorales son omnipresentes en los metazoos y hay estudios teóricos que sugieren que, probablemente, en estos últimos tengan influencia en variables fundamentales en ecología, como son los rasgos de historia de la vida, las aptitudes competitivas, la vulnerabilidad a los parásitos y a los depredadores, o incluso la capacidad de dispersarse. Esos efectos provienen tanto de consecuencias patológicas de los tumores como de los costes asociados al funcionamiento de los mecanismos de defensa de los huéspedes.

La comprensión de las consecuencias ecológicas y evolutivas de las interacciones huésped-tumor se ha vuelto también un tema de investigación de referencia en ecología y en biología evolutiva en estos últimos años.

Estos cuestionamientos científicos son todavía más pertinentes cuando la práctica totalidad de los ecosistemas del planeta, sobre todo los medios acuáticos, está contaminada hoy en día por sustancias de origen antrópico y, a menudo, mutágenicas. Por lo tanto, es primordial mejorar la comprensión de las interacciones huésped-tumor y sus efectos en cascada dentro de las comunidades, para así predecir y anticipar las consecuencias de las actividades humanas en el funcionamiento de los ecosistemas y en el mantenimiento de la biodiversidad.

Sobre los autores: Audrey Arnal es investigadora postdoctoral y Benjamin Roche director de investigación en el Institut de recherche pour le développement (IRD) ; Frédéric Thomas es director de investigación en el Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo ¿De dónde viene el cáncer y por qué no ha desaparecido con la evolución? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La senescencia celular: el gran desafío para entender y tratar el cáncer

- Los supermicrobios amenazan con ser más letales que el cáncer

- La evolución nos dice que es probable que seamos la única vida inteligente del universo

La extinción de la megafauna chilena dejó a este árbol sin ayuda para dispersar sus semillas

Diego Muñoz-Concha y Andrea Loayza

El gonfoterio (Stegomastodon platensis) fue parte de la megafauna que se extinguió en Chile a fines del Pleistoceno. Posiblemente dispersaba las semillas de queule. Ilustración: Fernán Muñoz

El gonfoterio (Stegomastodon platensis) fue parte de la megafauna que se extinguió en Chile a fines del Pleistoceno. Posiblemente dispersaba las semillas de queule. Ilustración: Fernán Muñoz

Como en una novela policial en la cual los detectives deben resolver un misterio y hallar un culpable, en las ciencias naturales los científicos también buscamos pistas, presentes y pasadas, que nos ayuden a entender lo que se observa (y lo que no) en un ecosistema. Uno de los grandes misterios ecológicos en la actualidad es la presencia de especies de plantas que producen frutos muy grandes en lugares donde ya no existen animales de gran tamaño que los consuman y puedan dispersar sus semillas. Para las plantas, la dispersión de la semilla es un proceso fundamental que permite a las especies subsistir en el tiempo y colonizar nuevos lugares.

Los frutos que son atractivos para los animales son comestibles y tienen tejidos carnosos muy nutritivos. Suelen ser de un tamaño proporcional a los principales animales que los consumen. Por eso, las plantas con frutos y semillas grandes son dispersadas por animales de gran tamaño (megafauna), ya que son los únicos capaces de tragar los frutos.

En algunos ecosistemas actuales, aún ante la presencia de plantas con frutos aparentemente adaptados para el consumo por grandes animales, no es posible encontrar fauna nativa moderna de gran tamaño que los consuma y disperse sus semillas. Estos frutos megafáunicos, observados hace décadas en ecosistemas centroamericanos, son considerados un anacronismo, y su presencia se atribuye a la desaparición de grandes bestias hace unos 10 000 años, hacia el final de la última época glacial, a fines del Pleistoceno.

Numerosas especies de plantas tienen frutos de carácter megafáunico en Sudamérica. En un estudio reciente fijamos la mirada en una escena ecológica donde participa un árbol en peligro de extinción que solo crece en una reducida extensión geográfica de la zona costera en el centro-sur de Chile.

El fruto de este árbol, llamado queule (Gomortega keule), es comestible y de gran tamaño (20 a 40 gramos). Tiene una semilla protegida por una durísima cubierta leñosa. En la época de fructificación, en otoño (abril y mayo en su zona de origen) los frutos caen al suelo y allí se pudren sin que haya animales nativos que los consuman en cantidades importantes, y menos que dispersen las semillas. Sin embargo, en Chile existen evidencias fósiles de la ocurrencia de megafauna en el Pleistoceno, como gonfoterios, équidos y cérvidos.

Lamentablemente, parece casi imposible encontrar un estómago fósil de estos animales con semillas de queule en su interior. Debemos buscar entonces otras evidencias que apunten al carácter megafáunico del fruto de queule.

Frutos de queule en el suelo

Frutos de queule en el sueloUna observación importante corresponde al consumo de frutos de queule por parte de animales modernos de gran tamaño. Como parte de nuestro estudio, se dispusieron frutos maduros de queule en las jaulas de animales de un zoológico y también para animales domésticos en granjas locales. Algunos animales no se acercaron a los frutos, otros comieron la pulpa pero descartaron el cuesco, y algunos consumieron el fruto completo.

Esta evidencia permite asegurar que los frutos de queule son atractivos para animales de gran tamaño y que, al menos algunos de esos animales, tragan la semilla y por lo tanto pueden transportarla. Pero además es relevante conocer si la semilla mantiene su capacidad de germinar luego de pasar por la boca o el tracto digestivo del animal. Para esto realizamos experimentos de germinación con los cuescos recuperados, donde observamos germinación en todos los casos.

Detalle de los frutos de queule

Detalle de los frutos de queule

Otra observación importante, ahora en el ambiente natural del árbol, fue la presencia de cuescos de queule en estiércol de cerdos y vacas. En algunas zonas donde persiste la especie, los habitantes locales señalan que el ganado se alimenta de los frutos de queule, lo que confirma esta observación y apoya el carácter megafáunico del fruto.

Sin embargo, puesto que no hay plántulas de queule en zonas con ganado, estos animales domésticos no están desarrollando hoy día el proceso de dispersión de semillas en forma efectiva para esta especie. Entre los animales nativos, donde existe muy poca información, solo un pequeño ciervo ha sido visto mordisqueando los frutos, pero debido a su reducido tamaño corporal (menos de 10 kilogramos), no es probable que trague la semilla.

Cuescos de queule

Cuescos de queule

¿Debemos ayudar al queule?

Aunque parece bastante claro que el fruto megafáunico de queule representa un anacronismo, existen aún muchas interrogantes que futuras investigaciones deberán abordar para avanzar de forma efectiva en la conservación de esta especie de árbol. La escasa sobrevivencia de sus plántulas, el posible rol de dispersión de semillas por animales como roedores y por el ganado, y sobre todo los múltiples efectos de la alteración que sobre el bosque original han producido la agricultura y la silvicultura son algunas de las preguntas que deben ser respondidas.

El ciervo más pequeño del mundo, el pudú (Pudu puda), es el único animal de ciertas proporciones que fue observado comiendo frutos de queule, aunque no es probable que pueda tragar y dispersar la semilla. Foto: Carlos Reyes y Alexis Villa, CONAF Maule.

El ciervo más pequeño del mundo, el pudú (Pudu puda), es el único animal de ciertas proporciones que fue observado comiendo frutos de queule, aunque no es probable que pueda tragar y dispersar la semilla. Foto: Carlos Reyes y Alexis Villa, CONAF Maule.La intervención con cerdos o caballos, que podrían dispersar semillas de queule, puede parecer atractiva, pero la complejidad del sistema hace difícil prever los efectos negativos que en el caso del cerdo ya se han observado en otros ecosistemas neotropicales.

Antes de pensar en la introducción de megafauna para restablecer procesos ecológicos importantes (rewilding) como la dispersión de semillas, hay que considerar experiencias recientes muy preocupantes por sus consecuencias sociales y ecológicas.

El caso de queule también puede despertar reflexiones éticas y filosóficas, pues se trata de una especie con problemas de dispersión de semillas muy posiblemente desde tiempos anteriores a los cambios planetarios que vivimos hoy, situación compartida por varias otras especies de plantas.![]()

Sobre los autores: Diego Muñoz-Concha es profesor e investigador en botánica de la Universidad Católica del Maule y Andrea Loayza es profesora asociada de la Universidad de La Serena

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo La extinción de la megafauna chilena dejó a este árbol sin ayuda para dispersar sus semillas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Árbol sagrado, árbol maldito

- Natacha Aguilar: “Necesitamos que el mar esté en equilibrio para que el planeta también lo esté”

- No todo ha sido malo este año: la ciencia nos dejó algunas buenas noticias

María Jesús del Río – Naukas Bilbao 2019: El día que el MWh alcanzó los 10.000€

Foto: Charlotte Venema / Unsplash

Foto: Charlotte Venema / UnsplashPasó a principios de 2021 y se formó una gran polvareda que quedó en nada. Exactamente igual que en 2019. María Jesús del Río desentraña en esta charla el misterio de cómo se forma el precio de la electricidad en España. Un adelanto: como todos los precios es una cuestión de oferta y demanda y, como todos los precios, es una cuestión de las distorsiones de un mercado intervenido.

María Jesús del Río es ingeniera industrial con especialidad en electrotecnia. Atesora más de 15 años de experiencia en empresas de energías renovables, donde he desarrollado principalmente tareas de análisis de producción y seguimiento de mercados.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo María Jesús del Río – Naukas Bilbao 2019: El día que el MWh alcanzó los 10.000€ se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Ana María Zubiaga – Naukas Pro 2019: La difícil búsqueda de terapias contra el cáncer

- Naukas Bilbao 2017 – María José Calderón y Belén Valenzuela: Esta física es la leche

- Naukas Bilbao 2017 – Aberrón entrevista a María Martinón y a José Mª Bermúdez de Castro

El riesgo de división social entre vacunados y no vacunados

Ramón Ortega Lozano y Aníbal Monasterio Astobiza

Fuente: freepik.es

Fuente: freepik.esMuchos autores (Walton, Rudinow, Hartog) han analizado la falacia de la pendiente resbaladiza como un argumento que propone que cuando se da un primer paso hacia una dirección, una serie de consecuencias inextricables conducirán, en última instancia, a un resultado desastroso. Una falacia es un argumento imperfecto, es decir, con deficiencias formales que lo convierten en irracional. En el caso de los temas que aborda la pendiente resbaladiza, los resultados siempre son negativos. Por eso suelen ser un buen caldo de cultivo para la ciencia ficción, en especial para las distopías.

Sin embargo, pese a basarse en argumentos imperfectos, la pendiente resbaladiza no impide hacer algunas críticas razonables sobre las consecuencias que podrían derivarse de intervenciones en exceso arriesgadas. María Teresa López la Vieja analiza en su libro La pendiente resbaladiza: la práctica de la argumentación moral que un uso conservador del argumento justificará el rechazo de lo nuevo, por el temor a que nos lleve hacia el desastre. Por el contrario, un uso crítico invita a mantener la prudencia ante prácticas de resultado incierto.

La vacuna y la pendiente resbaladiza

Cuando hizo acto de aparición la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, no dejaron de pronunciarse argumentos que advertían las posibles consecuencias negativas sobre su impacto social. Muchos de ellos correspondían a la clasificación de pendiente resbaladiza, pues renunciando a la lógica formal, prevenían de un posible desastre. Uno de los principales problemas que se planteó era si la vacunación debía ser obligatoria. O si debía serlo al menos para algunos colectivos.

A partir de aquí se empezó a especular sobre la división social que podría acarrear el estar vacunado frente a los que no lo estuvieran. De hecho, una de las primeros ideas que se barajó para mostrar los peligros de esa posible desigualdad era ejemplificada con la idea de ciudadanos que podían viajar, por estar vacunados, y ciudadanos que no, por no estarlo.

¿Es posible que una falacia termine convirtiéndose en una realidad? En la actualidad, el pasaporte de vacunación parece serlo y se materializará en breve. Bajo la lógica argumentativa de la pendiente resbaladiza, la posibilidad del pasaporte de vacunación es una mala idea y representa una medida discriminatoria e iliberal, porque nos conduce en una dirección con resultados inciertos.

Pensemos en tres grupos poblacionales que pueden no vacunarse: a) aquellas personas que no pueden, porque tienen una contraindicación médica (edad, condiciones de salud y/u otros factores); b) aquellas personas que no quieren (antivacunas o por simple razón de autonomía); y c) aquellas personas que no tienen acceso a la vacuna. ¿Estas personas tendrían restringidas sus libertades de movilidad por no tener un pasaporte de vacunación? ¿Qué hacemos con estos grupos? ¿Es posible pensar en un mercado negro de pasaportes de vacunación falsificados?

Como puede verse, a veces las metáforas catastróficas que enuncian las pendientes resbaladizas pueden enunciar verdades, pese a que su argumento sea imperfecto (irracional). Incluso cuando una medida como el pasaporte de vacunación parece insuficiente para prevenir los riesgos de contagio, pues, como analizan Beriain y Rueda, ni siquiera está probado que las vacunas produzcan una inmunidad esterilizante. O lo que es lo mismo, no se ha demostrado que los vacunados no puedan contagiar o transmitir el virus.

El riesgo como fundamento de la pendiente

El concepto de riesgo es actualmente entendido como la probabilidad que existe de que tenga lugar un acontecimiento con un impacto negativo o de que un factor aumente la probabilidad de que esto ocurra. En el ámbito sanitario, el factor de riesgo son aquellas condiciones que dentro de una cadena de acontecimientos relacionados sirven para identificar causas próximas al desarrollo de una enfermedad.

Lo interesante es que esta idea de riesgo supone siempre un control social. La sociedad “saludable” tiene un comportamiento predecible y deseable, y lo que se aparta se convierte en una conducta desviada. En otras palabras, existen comportamientos que deben ser controlados para evitar riesgos.

Debido a la actual pandemia podemos ver múltiples ejemplos. Basta mencionar el uso de la mascarilla. Cuando se habla de control social, no se está haciendo referencia a unas leyes sancionadoras por no usar la mascarilla, sino a que es la misma sociedad la que vigila y controla su uso. ¿Quién vería bien, hoy en día, que una persona estornudara o tosiera sin mascarilla? Incluso aunque estuviera haciendo deporte al aire libre, su comportamiento sería censurado. O, por lo menos, no se vería con buenos ojos.

Por tanto, salud, riesgo y control social son conceptos muy unidos. Pero es importante remarcar que el peso de ese control no necesariamente proviene de un poder estatal, sino de una narrativa. Desde la antropología de la salud se ha analizado que la narración en torno al riesgo puede tener como consecuencia miedo, ansiedad y rabia. Ejemplos que también hemos visto durante la pandemia como los censurables ataques a profesionales de la salud por parte de sus vecinos.

Nuevas pendientes de vacunados y no vacunados

Dentro de la narrativa de riesgo podría ser aceptable la implementación de estos pasaportes. Como se ha mencionado arriba, la pendiente resbaladiza puede ayudarnos a generar un pensamiento crítico, para analizar con cautela los posibles desenlaces de una acción. ¿Deberíamos aventurarnos, entonces, a plantear otras pendientes a partir del pasaporte de vacunación?

Parece necesario enunciar algunas, aunque su finalidad no sea otra que la cautela, es decir, la de proponer límites que resultaría inaceptable sobrepasar frente a esa posible división social entre vacunados y no vacunados. ¿Podría comenzar a usarse un pasaporte parecido para entrar a ciertos lugares de ocio (discotecas, bares, restaurantes, cines)? ¿Podría solicitar un empleador a un candidato, previa firma de un contrato de cesión de datos privados, que muestre su certificado de inmunidad para ser contratado?

Si el virus SARS-CoV-2 se convierte en una infección respiratoria endémica, lo cual es muy probable, ¿seguirán siendo útiles los pasaportes de vacunación? ¿Los pasaportes de vacunación estarán basados en una vacuna administrada o en ciertos niveles de anticuerpos en sangre? Estas y otras muchas cuestiones se plantean de seguir la argumentación de la pendiente resbaladiza en su uso crítico-prudencial y merecen ser examinadas si no queremos acabar con una división social entre vacunados y no vacunados.![]()

Sobre los autores: Ramón Ortega Lozano es profesor de antropología de la salud y comunicación humana en la Facultad de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija, Universidad Nebrija y Aníbal Monasterio Astobiza es investigador posdoctoral de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo El riesgo de división social entre vacunados y no vacunados se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El cannabis rompe el equilibrio metabólico entre neuronas y astrocitos alterando el comportamiento social

- La secuencia de estructuras intermedias durante la división de la membrana celular

- ADN, microbiota y riesgo de celiaquía

El proyectil del camaleón

Chamaeleo zeylanicus. Ilustración: María Lezana

Chamaeleo zeylanicus. Ilustración: María LezanaTendemos a pensar en la endotermia como la condición ideal de los animales, esa que permite la homeotermia y, por lo tanto, la llave para poder llevar una vida independiente (hasta cierto punto, entiéndase) del calor o, más frecuentemente, del frío que pueda hacer ahí fuera.

Efectivamente, el poder mantener constante la temperatura corporal tiene la ventaja de que permite que la actividad no se vea apenas condicionada por el entorno térmico. Pero también tiene una gran desventaja: sale cara. A los efectos, es como tener encendida de forma permanente una estufita interna. Quizás por esa razón son tan pocos los grupos animales cuyos miembros regulan su temperatura corporal para mantenerla constante (homeotermos). Así pues, no cabe pensar en la endotermia como “condición ideal”. De hecho, la mayoría de especies animales son poiquilotermos; esto es, permiten que su temperatura interna varíe en función de los cambios ambientales. Y a la inmensa mayoría de ellas no les va nada mal.

El efecto que ejerce la temperatura sobre la actividad animal puede ser muy importante. La velocidad de las reacciones químicas depende de la temperatura, por lo que todas las funciones basadas en reacciones químicas también dependen de la temperatura; es lo que ocurre con la contracción muscular, o con la absorción intestinal de nutrientes, por ejemplo. Por ello, las bajas temperaturas pueden limitar la capacidad de movimiento de los animales poiquilotermos, algo que puede tener consecuencias de gran trascendencia. Por ejemplo, para poder atrapar una presa hay que realizar algún tipo de movimiento, y lo mismo cabe decir cuando de lo que se trata es de huir de un depredador.

Se trata de una cuestión de tan importantes consecuencias potenciales, que muchos animales poiquilotermos han desarrollado eficaces mecanismos para neutralizar, en cierta medida al menos, la dependencia térmica de la actividad. Esto es, han conseguido que el metabolismo, así como sus niveles generales de actividad dependan de la temperatura en un grado inferior al que cabría esperar si el efecto térmico consistiese únicamente en un efecto cinético directo sobre las reacciones químicas implicadas. Gracias a esa capacidad, el nicho ecológico de las especies puede ser algo más amplio de lo que sin ella hubiera sido, y esto es más importante en los animales terrestres, porque en los medios acuáticos, y sobre todo en el mar, los cambios térmicos son de menor amplitud y, casi siempre, mucho más graduales.

Aparte de esa capacidad para mitigar la dependencia térmica que tienen numerosos animales, también hay especies que han desarrollado otras tácticas para compensar los efectos de esa “tiranía” térmica. Aquí veremos una de esas tácticas, un truco, -podría decirse-, que han desarrollado los camaleones.

Los camaleones, como todos los reptiles vivientes, son poiquilotermos, pero tienen un nicho ecológico muy amplio, máxime si los comparamos con los lagartos, a los que, por otra parte, tanto se asemejan. Los camaleones son depredadores de la modalidad “sit-and-wait”. Son de movimientos lentos, y extraordinariamente crípticos, porque se camuflan muy bien; gracias a esa capacidad sus presas potenciales no se percatan de su presencia. Y utilizan, además, un procedimiento de caza muy especial: la proyección balística de la lengua. Seguramente todos tenemos en mente imágenes de alguna proyección de la lengua de un camaleón, pues son imágenes muy habituales en documentales de televisión. La proyectan a gran velocidad; aunque su longitud puede llegar a duplicar la del cuerpo, pueden extender la lengua en 0’07 s (a una aceleración de 400 m s-2). En la lengua tienen una sustancia adhesiva y allí quedan adheridos los insectos que atrapa. Ese es, en pocas palabras, su método de caza.

Como he señalado antes, los camaleones tienen un nicho ecológico muy amplio, ya que son capaces de cazar en un intervalo amplio de temperaturas. Esa capacidad se debe a la naturaleza del movimiento de la lengua. Porque no es un movimiento muscular, sino que se debe a la extensión de los componentes elásticos de colágeno. Al parecer, la actividad muscular tiene el cometido de recoger, -podría decirse que el de enrollar y tensar-, la lengua; cuando se encuentra recogida, los componentes elásticos se encuentran contraídos y al proyectarse hacia una presa, se libera la tensión que se había generado al recogerse. En cierto modo, se asemeja al funcionamiento de una ballesta. Recoger la lengua es similar a armar la ballesta; en ambos casos hay que hacer un trabajo. Y luego, una vez que está armada, solo hay que soltarla cuando se desea. La lengua funciona, a todos los efectos, como un proyectil.

Gracias al uso de ese mecanismo, la proyección de la lengua es muy poco dependiente de la temperatura: un descenso de 10 ºC solo provoca una reducción de entre un 10% y un 20% en la velocidad y potencia con que se proyecta la lengua, cuando si ese movimiento se hubiera basado en la contracción muscular, hubiera experimentado una reducción superior al 40% para ese mismo descenso térmico. Esto es, las temperaturas bajas no reducen en exceso la velocidad de proyección, pero sí la del posterior recogimiento. Claro que para cazar insectos, la clave no está en enrollar la lengua rápidamente, sino en lanzarla después a gran velocidad.

El sistema de proyección de la lengua de los camaleones es un curioso y útil mecanismo. Gracias a él pueden vivir en zonas de temperaturas muy diversas y, además, pueden cazar desde muy temprano en la mañana en zonas frías. Y eso es algo que, por efecto del frío, les está vedado a otros reptiles. Sabíamos que su capacidad de camuflaje constituye una valiosa adaptación. Pero el mecanismo descrito en este artículo también es muy valioso, por la ventaja competitiva que comporta.

Fuente: Christopher V. Anderson & Stephen M. Deban (2010): “Balistic tongue projection in chamaleons maintains high performance at low temperature.” PNAS 107: 5495-5499.

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo El proyectil del camaleón se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Un camaleón plasmónico que cambia de color en función del entorno

- A mayor tamaño menor intensidad metabólica

- Relaciones hídricas y salinas de los animales

Una fórmula descubierta por Galileo

Que se rompan las cifras,

sin poder calcular

ni el tiempo ni los besos.

Y al otro lado ya

de cómputos, de sinos,

entregarnos a ciegas

–¡exceso, qué penúltimo!–

a un gran fondo azaroso

que irresistiblemente

está

cantándonos a gritos

fúlgido de futuro:

“Eso no es nada, aún.

Buscaos bien, hay más”.

Pedro Salinas, La voz a ti debida (1933). Poema [19], versos 726-739

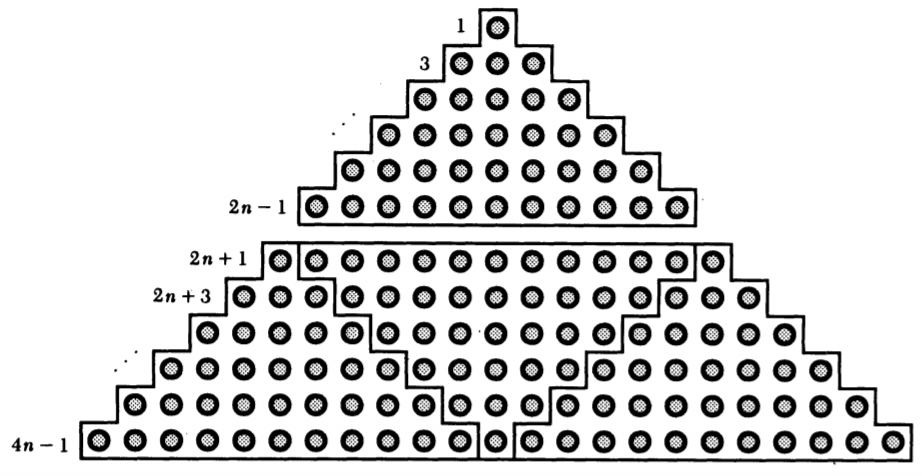

Demostración sin palabras de una fórmula descubierta por Galileo (ver [2])

Demostración sin palabras de una fórmula descubierta por Galileo (ver [2])

Este poema sobre cifras y cómputos habla de un amor sin límites. Me parece una hermosa manera de introducir una no menos bonita fórmula descubierta por Galileo en 1615:

No es difícil probar esta fórmula por inducción matemática. Propongo una sencilla demostración en dos pasos.

Veamos en primer lugar que la suma de los n primeros números impares p(n) = 1 + 3 + 5 + … + (2n-1) es n2.

Es claro que la fórmula es cierta para n=1 (1 = 12). Suponiendo que se cumple para n (es decir, p(n) = n2), veamos que es cierta para n+1. En efecto,

p(n+1) =1 + 3 + 5 + … + (2n-1) + (2n+1) = [1 + 3 + 5 + … + (2n-1)] + (2n+1) = p(n) + (2n+1).

Aplicando la hipótesis de inducción, queda que:

p(n+1) = n2 + (2n+1) = (n+1)2.

En segundo lugar, comprobemos que la suma de los siguientes n números impares q(n) = (2n+1) + (2n+3) + … + (4n-1) es 3n2.

La fórmula es cierta para n=1 (2 + 1 = 3 x 12). Suponiendo que se cumple para n (es decir, q(n) =3n2), veamos que es cierta para n+1. En efecto,

q(n+1) =(2(n+1)+1) + (2(n+1)+3) + … + (4(n+1)-1) =

(2n+3) + (2n+5) + … + (4n+3).

Observar que esta suma tiene n+1 sumandos, obtenidos al eliminar de q(n) el primer elemento (2n+1) y al añadirle los dos sumandos (4n+1) y (4n+3). Es decir,

q(n+1) = q(n) – (2n+1) + (4n+1) + (4n+3).

Aplicando la hipótesis de inducción, queda que:

q(n+1) = 3n2 – (2n+1) + (4n+1) + (4n+3) = 3n2 + 6n + 3 = 3(n+1)2.

La fórmula de Galileo es entonces cierta ya que:

p(n) / q(n) = n2 / 3n2 = 1/3.

El matemático Roger B. Nelsen es el autor del sugerente libro Proofs Without Words: Exercises in Visual Thinking (The Mathematical Association of America, 1997). En este texto propone una serie de pruebas sin palabras, es decir, demostraciones visuales, sin ninguna explicación, que ilustrarían una propiedad matemática que se desea verificar. La imagen que abre este escrito es precisamente una demostración visual de la fórmula descubierta por Galileo de la que hemos tratado en esta entrada: es la que propone Nelsen en la referencia [2].

Por cierto, la fórmula para la suma de los n primeros números impares también puede demostrarse sin palabras:

Una prueba sin palabras para el teorema de la suma de los números impares. Fuente: Wikimedia Commons.

Una prueba sin palabras para el teorema de la suma de los números impares. Fuente: Wikimedia Commons.

El primer cuadrado formado por un bloque negro muestra que p(1) = 1. Al añadir alrededor de él una tira de 3 bloques blancos (al sumar 1 + 3) se obtiene otro cuadrado y con ello se demuestra que p(2) = 4, y así sucesivamente…

Referencias

[1] Oddity, Futility Closet, 18 marzo 2021

[2] Roger B. Nelsen, Proof without words: On a property of the sequence of odd integers (Galileo, 1615), Mathematics Magazine, Vol. 68, no. 1, 1995, pág. 41.

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad

El artículo Una fórmula descubierta por Galileo se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Vida de Galileo

- La mágica fórmula de Balmer

- Modelado matemático: del legado de Galileo al ambiente, la medicina y la tecnología

Actúa localmente: impresión 3D de piezas aeronáuticas de titanio

Foto: Rafael Drück / Unsplash

Foto: Rafael Drück / Unsplash

El desarrollo de las economías emergentes lleva aparejado cambios sociales además de económicos. El surgimiento de una nueva clase media con necesidades de consumo que hasta ahora no existían es uno de los motores de las nuevas inversiones en regiones como Asia. Sin embargo, si este nuevo consumo de cientos de millones de personas fuese exactamente igual que el de las economías occidentales el perjuicio al medio ambiente y, en especial, sobre el cambio climático tendría unas consecuencias terribles. Gobiernos como el de China son conscientes de ello y por eso han adoptado medidas para que, por ejemplo, los vehículos eléctricos sean mayoritarios, si no los únicos de aquí a unos años.

Otro aspecto importante de la nueva clase media emergente es la necesidad de viajar, por los motivos que sean, a distancias o a lugares, como los archipiélagos, para los que ni el coche ni el ferrocarril son alternativas adecuadas. Si ya el actual consumo de aviación es preocupante actualmente, un incremento sustancial lo convierte en un problema global de primera magnitud. Por ello la nueva generación de aviones debe ser lo más eficiente posible. Los nuevos diseños deben reducir su huella de carbono todo lo posible hasta que los aviones eléctricos o de pila de combustible puedan ser una realidad; algo que parece muy alejado en el tiempo para la aviación comercial.

Fuente: GE Aviation

Fuente: GE AviationA la hora de hacer un avión más eficiente en el consumo de combustible una parte importante pasa por el diseño de los motores. Existe un número que está directamente relacionado con esta eficiencia: la relación de derivación. Este número mide cuánto del aire que introduce la hélice en el habitáculo del motor pasa efectivamente por la turbina. Si el número es alto significa que de todo el aire que entra solo una pequeña parte pasa por la turbina; y al revés. Si el número es alto el motor consume menos combustible; si el número es bajo el motor es más potente. Los números altos se usan en avión comercial, los números bajos en aviones de combate; la única excepción era el Concorde, que era un avión comercial con diseño de avión de combate. Una consecuencia directa de este factor es que los motores de los aviones comerciales son voluminosos y los de los aviones de combate (o los del Concorde) del tamaño mínimo.

Si la idea es construir aviones más eficientes la consecuencia de lo anterior es evidente: hay que construir motores aún más voluminosos. Pero claro, esto choca de frente con la aerodinámica. Un motor más grande genera turbulencias indeseadas que provocan inestabilidades, ruidos y, también, mayor consumo de combustible. Este problema debe solucionarse con actuadores para controlar el flujo de aire.

Estos actuadores tienen que tener una serie de características muy concretas: deben ser de bajo peso (como todo en un avión), muy resistente mecánica y químicamente. Además es más que probable que su diseño sea cualquier cosa menos trivial.

¿De qué construir un actuador de este tipo? De acero no puede ser, porque pesaría mucho; de aluminio tampoco, porque la resistencia mecánica estaría en el límite. La respuesta ya se encontró hace tiempo: de titanio. O mejor dicho, de una aleación de titanio. Una que ha demostrado ser óptima para aplicaciones aeronáuticas es la Ti-6Al-4V, esto es, un 6 % de aluminio, un 4 % de vanadio y el 90 % restante (menos impurezas) de titanio.

Fuente: flowcaash.eu

Fuente: flowcaash.euPero esta aleación de titanio es muy difícil de trabajar, precisamente por sus características. ¿Cómo conseguir un diseño complejo hecho de ella? Una cooperativa vasca, IK4 Lortek tiene una respuesta: por fabricación aditiva usando fusión selectiva por láser. Traducido consiste “simplemente” en diseñar la pieza tridimensional en un ordenador y este diseño pasarlo a una impresora en 3D que emplea un láser para fundir granos de la aleación de titanio, con lo que crea la pieza capa a capa (aditivamente). Este concepto foma parte de un proyecto, Flowcaash, alentado por Airbus, que pretende desarrollar diseños biomiméticos de bajo peso para integrar los actuadores de flujo en la siguiente generación de aviones, mejorando su eficiencia de combustible y aerodinámica. Todos los ensayos de las nuevas piezas se realizan en el alavés Centro de Tecnología Aeronáuticas CTA (donde se hicieron las pruebas de la sonda Exomars, por cierto).

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Actúa localmente: impresión 3D de piezas aeronáuticas de titanio se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Actúa localmente: robots inteligentes autoadaptativos para la producción industrial

- Actúa localmente: convertidores de potencia basados en carburo de silicio

- Prótesis biocompatibles por impresión 3D

Cómo conseguir lácteos más saludables cambiando la alimentación del ganado lechero

Andrés Luis Martínez Marín

Shutterstock / Auldist

Shutterstock / AuldistLa historia del consumo de productos lácteos se remonta al Neolítico, cuando la ganadería aparece en la historia de la humanidad. A partir de ese momento, la leche se consideró el alimento por excelencia, la fuente de fortaleza y vida. La leche contiene proteínas, lactosa, grasa, minerales y otros componentes minoritarios de alto valor nutricional.

Diferentes estudios publicados en la última década indican que el consumo habitual de leche y productos lácteos (queso, mantequilla, yogur) contribuye a la prevención o repercute favorablemente en la evolución de diversas enfermedades crónicas como diabetes, cáncer y trastornos cardiovasculares. Por tanto, la leche y los productos lácteos deberían ser parte de una dieta humana equilibrada.

La grasa de la leche: un producto complejo

La grasa es el componente cuantitativa y cualitativamente más variable en la leche. No sólo es el constituyente que aporta más energía a la leche, sino que es responsable de una parte importante de sus aptitudes tecnológicas y de las propiedades organolépticas de los productos lácteos.

Cuando hablamos de grasa láctea, nos referimos generalmente a los triglicéridos porque son los compuestos mayoritarios (más del 97 % del total). Sintetizados en la glándula mamaria, están compuestos por una molécula de glicerol unida a tres moléculas de ácidos grasos.

En la grasa láctea, se han identificado más de 400 ácidos grasos diferentes, con diversas propiedades físicas, químicas y biológicas en función de su estructura química. Estos ácidos grasos pueden provenir de las siguientes fuentes:

- De los ácidos grasos presentes en los alimentos consumidos por el animal.

- De la modificación de estos mismos ácidos grasos o de la síntesis de otros nuevos por las bacterias que habitan en el rumen, la cavidad anterior del estómago de los rumiantes.

- De la síntesis en glándula mamaria.

De lo anterior se desprende que la composición de la alimentación de las hembras rumiantes repercute de forma decisiva sobre la composición de la grasa de su leche.

La grasa láctea se ha considerado un componente indeseable de la dieta desde el punto de vista de la salud porque es rica en ácidos grasos saturados de cadena media, cuyo consumo excesivo se relaciona estrechamente con el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. No obstante, también es prácticamente el único aporte importante a la dieta humana de una variedad de ácidos grasos cuantitativamente menores, pero con efectos potencialmente beneficiosos sobre la salud.

Ácidos grasos exclusivos de la grasa láctea

En la dieta humana, la grasa de la leche es una fuente exclusiva, o la más importante según el caso, de ciertos ácidos grasos porque los microorganismos del rumen y la glándula mamaria son imprescindibles para su formación.

Entre ellos, la literatura científica indica que los ácidos grasos saturados de cadena corta (caproico, caprílico y, sobre todo, butírico), de cadena ramificada (isos y anteisos), de cadena lineal con número impar de carbonos y el ácido 10-hidroxiesteárico, así como los ácidos grasos insaturados transpalmitoleico, vaccénico y ruménico tienen efectos potencialmente beneficiosos para la salud humana.

Los resultados de ensayos in vitro y con modelos animales sugieren que los ácidos grasos mencionados tienen uno o varios de los siguientes efectos: inhibición de células tumorales en diversos tejidos, regulación del metabolismo corporal y la flora microbiana intestinal, así como prevención de la inflamación crónica y la diabetes.

La grasa láctea contiene además ácido α-linolénico, un ácido graso omega-3 beneficioso para la salud. Sin embargo, su cantidad es muy baja en comparación con otras fuentes dietéticas como las nueces o la semilla y el aceite de lino, por lo que su contribución relativa a la dieta humana es muy modesta.

Cómo cambiar la composición de la grasa láctea

Como las proporciones de los ácidos grasos en la grasa láctea dependen en gran medida de la alimentación de las hembras rumiantes, existe un gran interés por buscar alternativas naturales de alimentación que permitan modificar la composición de la grasa de su leche en un sentido favorable para el ser humano.

La mayoría de estudios se ha centrado en la reducción del contenido de ácidos grasos saturados de cadena media, que no son deseables, y el enriquecimiento de la grasa láctea con los ácidos ruménico y omega-3, que son beneficiosos nutricionalmente.

En algunas áreas geográficas, el clima posibilita la alimentación exclusiva o casi exclusiva de ganado lechero con pastos verdes, cuya riqueza en ácido α-linolénico permite obtener una leche con grasa de menor contenido en ácidos grasos saturados de cadena media y mayor riqueza en ácidos grasos saludables.

Sin embargo, las condiciones climáticas no permiten una producción eficiente de leche con alimentación a base de pastos en muchas regiones. En estas circunstancias, el aceite de lino, contenido en la semilla o suministrado tal cual, es una alternativa interesante para modificar la composición de la grasa láctea porque, al igual que la grasa del pasto, es muy rico en ácido α-linolénico.

Los estudios que hemos llevado a cabo en nuestro laboratorio y los de otros grupos de investigación dentro y fuera de España han demostrado que incluir aceite o semilla de lino en la alimentación de las hembras rumiantes lecheras reduce apreciablemente el contenido de ácidos grasos saturados de cadena media e incrementa los niveles de los ácidos transpalmitoleico, vaccénico, ruménico y α-linolénico en la grasa láctea. Esto se traduce en una composición mucho más favorable para la salud humana.

Una oportunidad para los ganaderos

La grasa láctea puede formar parte de una dieta humana equilibrada, siendo prácticamente el único aporte relevante a la misma de algunos ácidos grasos con efectos favorables sobre la salud.

Los ganaderos deberían interesarse en establecer sistemas diferenciados y transparentes de alimentación de sus animales que favorezcan la obtención de leche con una grasa de composición más favorable para la salud humana.

Las industrias lácteas tendrían que promover y facilitar la comercialización de la leche así obtenida, y sus productos derivados, y comunicar los efectos positivos basados en la evidencia científica a los consumidores.

Sobre el autor: Andrés Luis Martínez Marín es profesor titular de universidad en el Departamento de Producción Animal de la Universidad de Córdoba

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo Cómo conseguir lácteos más saludables cambiando la alimentación del ganado lechero se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Subproductos agrícolas para mantener la calidad nutricional de los lácteos

- Conseguir ver, y quizás ayudar a entender, al SARS-CoV-2 usando electrones y mucho frío

- Cómo conseguir que la superhidrofobia dure

La música, en el electroencefalograma

Foto: Devon Wilson / Unsplash

Foto: Devon Wilson / UnsplashEl pasado año consiguieron predecir, haciendo uso de técnicas de inteligencia artificial (IA), la estructura de las proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos. Poco antes de acabar el año se hizo público que habían conseguido resolver la ecuación de Schrödinger mediante esas mismas técnicas. También gracias a la IA hemos sabido recientemente que los individuos de la especie Heterocephalus glaber (la rata topo desnuda) se comunican entre sí en el dialecto propio de la colonia a la que pertenecen y que esos dialectos se transmiten culturalmente. Y se acaba de dar a conocer que una inteligencia artificial ha sido capaz de identificar la pieza musical que escucha una persona, analizando los patrones de las ondas encefálicas obtenidas a partir de electroencefalogramas registrados durante la escucha de esa pieza.

La electroencefalografía (EEG) es una técnica que detecta cambios de potencial eléctrico en el cerebro a través de electrodos colocados en diferentes posiciones del cráneo. Esos cambios constituyen un reflejo de la sincronización de la actividad eléctrica de grupos de neuronas situadas en las proximidades de cada electrodo, consecuencia a su vez de los movimientos de iones a través de sus membranas. Hay versiones invasivas –denominadas electrocorticografías-, que requieren la introducción de electrodos en la corteza cerebral atravesando el cráneo, aunque la mayoría no lo son. Normalmente se utilizan para detectar cambios en la actividad eléctrica que se producen tras someter al individuo a algún estímulo o tras realizar alguna acción.