Txarrera doa ibaien egoera, inoiz ikusi ez den abiaduran

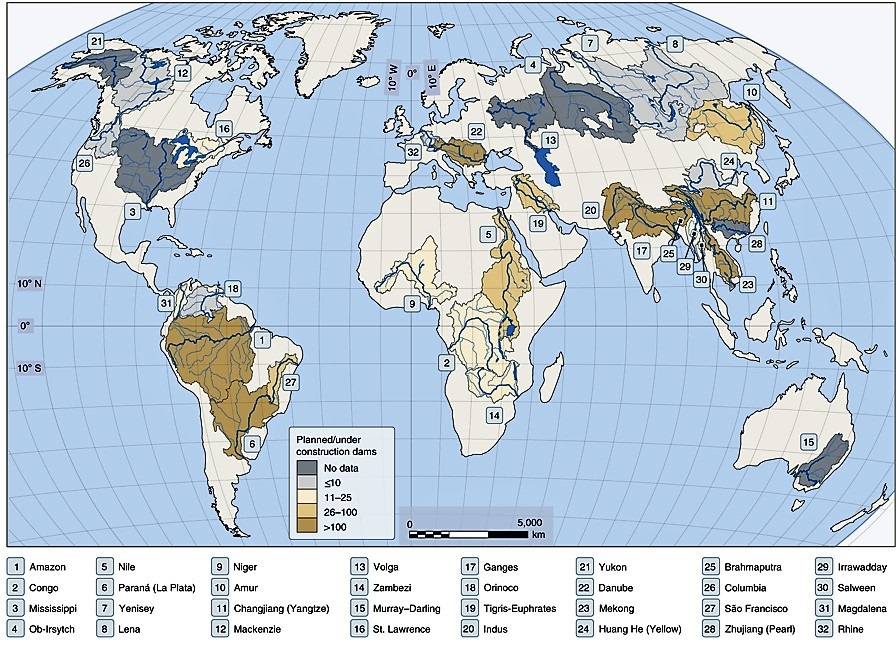

2.700 miloi lagun inguru bizi dira ibai handien arroetan. Datu hori kontuan izanda, erraza da irudikatzea ibai horiekiko gizateriak duen dependentzia; halere, gutxitan erreparatzen diogu horien egoerari. Hortaz, ezinbestekoa da ibai horien inguruko diagnosia egitea. Horixe da Jim Best geologoak egin duena: ibai handien egoeraren erradiografia osatu du zientzialariak Nature Geoscience aldizkarian argitaratutako ikerketa artikulu batean.

Atera dituen ondorioak publiko zabalari modu errazagoan helarazteko, ikerketa horri buruzko dibulgazio artikulu batean laburbildu ditu emaitzak. “Ibai hauek giza zibilizazio handiek aurrera egin dezaten ahalbidetu duten arteria handiak dira, eta gaur egun milaka milioi pertsonen bizitza ahalbidetzen dute”. Zientzia artikuluan ere eskura daitezke nahiko argigarriak diren datuak, modu errazean azalduta, eta baita horien inguruko interpretazioa ere. “Gaur egun, aldaketa antropogenikoak munduko ibai handienei aldaketak eta mehatxuak eragin dizkie, orain arte gizakiak ikusita ez zuen abiadura batean, gainera. Etorkizun hurbilean, geomorfologiaren, ekologiaren eta gizartearen ikuspuntutik, ibai handi askok aldaketei aurre ekin beharko diete, eta aldaketa horiek haien funtzionamendua goitik-behera alda lezakete”.

1. irudia: Tirabira askoren abiapuntua da Nilo ibaia, bertako urak partekatu behar dituzten estatuen artean. Irudian, Aswango presa, Egipton. (Argazkia: Juanma Gallego)

Bestek egin duena berrikusketa artikulua izan da, aurretik beste hainbat egileek landutako ikerketetan oinarrituta. Inozoa litzateke artikulu bat erabilitako bibliografiaren arabera epaitzea, baina zalantzarik ez dago berrikusketa artikulu batean datu “kuantitatibo” hori nahiko esanguratsua dela ondorioen kalitatea neurtzerakoan. Kasu honetan, egileak 263 erreferentzia izan ditu esku artean.

Bildutako ezagutza hori, hein handi batean, teknologiari esker eraiki izan da. Izan ere, azken urteotan asko hobetu dira ibaiak ikertzeko teknikak: tresna akustiko eta elektromagnetikoak erabilita (tartean, Doppler edota LIDAR bidezko neurketak), badago aukera ibaien estruktura goitik-behera eta doitasun handiarekin ikertzeko, eta baita ibaien hondoak, ur-lasterrak, arrainak edota suspentsioan doazen sedimentuen ibilbidea jarraitzeko ere. Tresna horiei, gainera, satelite bidezko neurketak gehitu zaizkie, hala nola NASAren edo Planet Labs enpresaren cubesat konstelazioak. Hemendik gutxira, gainera, satelite bidezko neurketak are gehiago hobetuko dira, 2020. urterako aurreikusita baitago SWOT izeneko misioa. Satelite horrek doitasun handiz neurtuko ditu munduko ur sistemetako azalerak.

“Horrelako urruneko detekzioari esker, aukera egongo da monitorizatzeko uraren deskarga bai urruneko eremuetan zein politikoki edo ekonomikoki datu horiek sentikorrak diren kasuetan”. Datuok eragile guztien esku egotea hoberako izango delakoan dago Best, horrela, haren ustez, estatu desberdinen arteko konfiantza handituko delako. Nilo ibaiaren arroa jarri du adibidetzat. Tirabira geopolitikoen abiapuntu klasikoa da Nilo ibaia, bertako uren kontrola gora behera, baina ez da, inolaz ere, liskarrak pizten dituen ibai bakarra: Anatolia edota Kaxmir bezalako eskualdeetan uraren banaketak ia-ia casus belli baten kategoria irabazita dauka.

Ondorioen katalogoaGizakiak eragindako hainbat faktore analizatu ditu Bestek. Lehenik eta behin, azken bi hamarkadetan presa erraldoien gorakada izan dela azaldu du geologoak. 2000-2015 tartean, energia hidroelektrikoaren ekoizpena %55 handitu da. Horrek suposatzen du energia osoaren %16, eta energia berriztagarrien %70. Baina elektrizitatea sortzeko erabiltzeaz gain, presa horiek bestelako funtzioak dituzte: soroen ureztapena, uholdeen gaineko kontrola edo txorrotako ura metatzeko biltegiratzea. Alabaina, abantaila horiek beste alde txarrak dauzkate ere, hala nola ekosistemen zatiketa, ziklo hidrologikoaren aldaketa edota sedimentuen gaineko eragina.

Klima-aldaketari dagokionean, eraginak ez dira batere sinpleak, eta prezipitazio aldaketak baino harago joango dira: ondorioz, arro bakoitzaren arabera desberdinak izango dira eragin horiek. Klimari loturiko proiekzio guztietan bezala, hemen ere ziurgabetasun ugari agertzen dira. Batez ere, beroketa globalak uholdeen zikloari eragingo diola uste dute ikertzaileek, eta argi daukate ere glaziarrek rol garrantzitsua jokatuko dutela ur emarietan.

Ibai hauetan kezka gehien sortzen duen kutsadura batez ere nutrienteei loturikoa da (nekazaritzatik datozen nitrogenoa eta fosforoa, gehienbat), eta baita ur zikinetatik datozen patogenoen kutsadura.

Zuzenki giza jarduerari loturik doaz jorratutako hurrengo eraginak: ur erazteak eta ur desbideraketak. Kasu honetan bereziki beharrezkoa da planifikazio egokia, herrialde batean izandako esku hartzeak zuzenean eragin larriak izan ditzakeelako beste herrialde batean. Indian egindako horrelako esku hartzeak Bangladeshen eragindako lehorteak jarri ditu Bestek adibidetzat.

2. irudia: Munduko 32 ibairik handienak aztertu ditu Jim Bestek, bibliografia oparo batean oinarrituta. Ibai horien magalean hartzen du aterpe munduko hiru biztanletik batek. (Irudia: Nature Geoscience)

Eragin mugatuagoa badu ere, kanpoko espezieen sarrera aipatu du kontuan hartu beharreko arazoen artean. Ezagunak dira zebra muskuilua edo Karpa arrunta bezalako espezieek sortutako arazoak, baina ez dira bakarrak. Gainera, klima-aldaketa dela eta, kanpoko espeziaren kontzeptua bera ere berrikusi beharko da, horrek ere aldaketak bultzatuko dituelako habitatetan. Azkenik, ibaien zatitzea eta sedimentuen erauztea jorratu ditu ikerketa artikuluan.

Best ez da geratu analisi hutsean, eta irtenbideak proposatu ditu. Aterabide horietan eragile guztiek parte hartu behar dutela dio: ibaietako biztanleak, zientzialariak, industriaren eta sektore energetikoaren ordezkariak, gobernuak edota gobernuz kanpoko erakundeak.

Dena dela, zientzialaria izanda, ezagutza handitzearen aldeko aldarria egin du konponbideak bilatzeko. Egileak dio, ozeanoetako hondoetara edo eguzki sistemako planetetara esplorazioa egiten den modu berean, ibaien esplorazioan sakondu beharra dagoela, are gehiago kontuan izanda giza populazioaren zati handi bat eta Lurreko bioaniztasunaren zati handi bat horiei lotuta daudela. “Orain da momentua ezagutza hori eskuratzeko abaguneari probetxua ateratzeko, eskura ditugun teknika berriak erabilita”.

Gezurra dirudien arren, ikertzaileak dio oraindik ere hutsune ugari daudela ibai handien ezagutzan. Adibidez, artean oso gainetik ezagutzen da ibai hauek dakartzaten sedimentuen kopurua, eta horietan dauden animalien eta landareen katalogoa osatzeko dago. Bertatik zenbat nutriente eta poluitzaile igarotzen diren ere argitzeke dago. Datuen falta horrek zaildu egiten du diagnosia burutzea. “Datu horiek guztiak ezinbestekoak dira etorkizunean kudeaketa jasangarria egin ahal izateko”, aitortu du geologoak.

Erreferentzia bibliografikoa:

Best Jim, (2019). Jim Best. Anthropogenic stresses on the world’s big rivers. Nature Geoscience, 12, 7–21. DOI: https://doi.org/10.1038/s41561-018-0262-x

———————————————————————————-

Egileaz: Juanma Gallego (@juanmagallego) zientzia kazetaria da.

———————————————————————————-

The post Txarrera doa ibaien egoera, inoiz ikusi ez den abiaduran appeared first on Zientzia Kaiera.

Difracción de ondas: el principio de Huygens

A diferencia de de las pelotas de tenis, las balas, y otras trozos de materia en movimiento, las ondas sí puden rodear una esquina. Por ejemplo, podemos oír una voz que viene desde el otro lado de una colina, a pesar de que no haya nada que refleje el sonido hacia nosotros. Estamos tan acostumbrados al hecho de que las ondas de sonido sean capaces de hacer esto que ni nos damos cuenta. Esta propagación de la energía de las ondas a lo que cabría esperar que fuese una región inaccesible se llama difracción. De nuevo, las ondas en el agua ilustran este comportamiento con mayor claridad. Seguro que ahora ves esta fotografía de otra manera.

Fuente: Wikimedia Commons

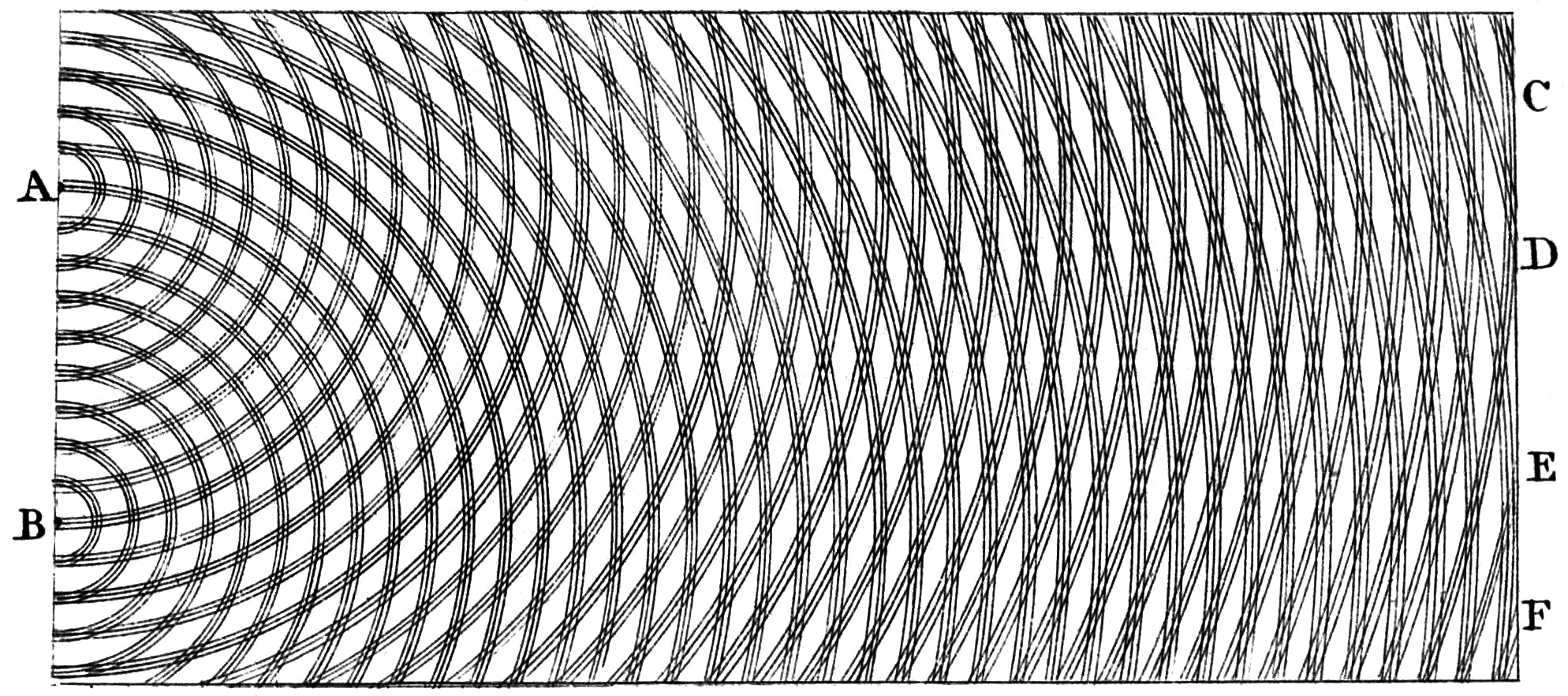

Fuente: Wikimedia CommonsLa fotografía muestra uno de los casos en los que se produce difracción; en ella vemos que las ondas en el agua se difractan a medida que pasan a través de una apertura estrecha ranura en una barrera. Añadamos que el tamaño de la apertura es menos de una longitud de onda de ancho. Observemos que la ranura es menor que una longitud de onda de ancho. La onda aparece en la laguna y se propaga en todas direcciones. Si observamos el patrón de la onda difractada vemos que es básicamente el mismo patrón que establecería una fuente puntual de vibración si se coloca donde está la ranura apertura. Quizás lo veamos mejor con la ayuda de un esquema:

Imagen: Wikimedia Commons

Imagen: Wikimedia CommonsVeamos ahora la posibilidad de que, en vez de una, tengamos dos aperturas estechas. De lo que hemos visto para una apertura cabe esperar lo que se observa realmente, esto es, que el patrón resultante que forman las ondas difractadas en ambas rendijas es el mismo que el producido por dos fuentes puntuales que vibran en fase. Así lo ilustró Thomas Young en su comunicación a la Royal Society al respecto en 1803:

Imagen: Wikimedia Commons

Imagen: Wikimedia CommonsDe forma general, si hay n aperturas estrechas (menores que una longitud de onda) en una barrera, el patrón de ondas observado después de la barrera se corresponde con el que habría en el medio si hubiese n fuentes puntuales en fase, cada una en la posición de una apertura.

Pero, ¿por qué ocurre esto?

Podemos describir estos y todos los demás efectos de la difracción a partir de una característica básica de las ondas. Esta característica se conoce como principio de Huygens, ya que la expresó por primera vez Christiaan Huygens en 1678. Necesitamos para entenderlo un concepto previo, el de frente de onda. Para una onda en el agua, un frente de onda es una línea imaginaria a lo largo de la superficie del agua, con cada punto a lo largo de esta línea exactamente en la misma fase de la vibración; es decir, todos los puntos de la línea están en fase. Dicho de otra manera y en general: un frente de onda es el lugar geométrico de todos los puntos adyacentes en los que la perturbación está en fase. Así, las líneas de cresta son frentes de onda, ya que todos los puntos de la superficie del agua a lo largo de una línea de cresta están en fase. Cada uno acaba de alcanzar su máximo desplazamiento hacia arriba, está momentáneamente en reposo, y comenzará a bajar un instante más tarde.

Como las ondas de sonido no se propagan sobre una superficie sino en tres dimensiones, sus frentes de onda no forman líneas sino superficies. Los frentes de onda para las ondas de sonido emitidas desde un fuentes muy pequeñas son superficies casi esféricas, de a misma forma que los frentes de onda de las ondulaciones en el agua a partir de una fuente muy pequeña son círculos.

El principio de Huygens, puede expresarse así: cada punto de un frente de onda puede considerarse que se comporta como una fuente puntual de ondas generadas en la dirección de propagación de la onda original y con su misma velocidad y frecuencia. Traduciendo libremente a Huygens:

Existe la consideración adicional en la emanación de estas ondas de que cada partícula de materia en la que una onda se propaga, no debe comunicar su movimiento solamente a la siguiente partícula que está en la línea recta trazada desde la [fuente], sino que también impartirá algo de él necesariamente a todas las otras que la tocan y que se oponen ellas mismas a su movimiento. Así ocurre que alrededor de cada partícula se crea una onda de la que la partícula es el centro.

Seguiremos explorando las consecuencias del principio de Huygens en próximas entregas.

Como ilustración musical, aquí vemos como Leonora confunde, olvidando el principio de Huygens, las ondas difractadas emitidas originalmente por Manrico (fuera de escena) como si hubiesen sido emitidas por el Conde de Luna (en escena), con trágicas consecuencias.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Difracción de ondas: el principio de Huygens se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Cuando las ondas se encuentran

- Patrón de interferencia en pulsos de ondas

- Patrón de interferencia en ondas periódicas

Kakan dauden mikroplastikoen harira

Horretaz gainera, argitaratutako ekarpenaren mamia zera zen: kutsatutako animalia horiek jaten ditugunez, espero zitekeen moduan, gure gorotzetan mikroplastikoak identifikatu dira. Esandakoak, ordea, eta Zientziaren zuzentasunari zor, zenbait azalpen gehigarri eta zuzenketa eskatzen ditu.

Irudia: Plastikoen ohiko kutsaduraz gainera, mikroplastikoena ere interes handiko gaia bilakatu da azken urteotan. (Argazkia: bilyjan – domeinu publikoko irudia. Iturria: pixabay.com)

Azaldu bezala, mikroplastikoak plastiko zati oso txikiak –mikroskopikoak edo ia– dira eta, uste denez, arrisku potentzial handia dute. Mikroplastiko horiek plastiko-zaborretik, etxeko hondakin-uretatik eta antzeko iturrietatik datoz, besteak beste. Azken urteotan kutsadura iturri modura fokua jarri da mikroplastikoetan, baina, baliteke foku hori gehiegizkoa izatea, oraingoz dakigunaren arabera behintzat. Mikroplastikoen ezin asmatuzko bideek erakutsi dutenez, antza, itsas-uretara iristen diren mikroplastikoak bertako organismoetan pilatzen dira. Guk bizidun horiek jaten baditugu, geure organismora gehitzen ditugu mikroplastiko horiek.

Hari horri tiraka, Philipp Schwabl eta bere lankideen hipotesia izan zen pentsatzea mikroplastiko horiek gizakion gorotzetan aurkitu ahal izango zirela eta ikerketa martxan jarri zuten. Azaldu nuenez, «ikertzaileek zortzi herrialdetako boluntarioen gorozkiak aztertu dituzte, besteak beste, Italiakoak, Japoniakoak, Errusiakoak eta Erresuma Batukoak». Egia da zortzi herrialdetako boluntarioak hartu zituztela, bai, baina ikerketaren funtsera bagoaz, ikertzaileek azaltzen dute zortzi boluntario bakarrik aztertu zituztela. Zalantzarik gabe, Zientziaren zuzentasunaren irizpideei jarraituz lagin hori oso eskasa da emaitzak adierazgarriak izateko. Alabaina, argitaratutako zenbait albistek zioten mundu guztian zehar aurkitu direla mikroplastikoak gizakion kakatan. Hain zuzen ere kakan ere badaude ekarpenaren erreferentzietan aipatzen den iturrietako batek horixe dio. Egiari zor, munduan zehar -edo, hobeto esanda, munduko zortzi lekutan- aurkitu dira mikroplastikoak giza gorotzetan, baina, albistearen titulua nahasgarria da eta neurrigabeko alarma sor dezake. Hori ez zen argi geratzen nire ekarpenean, beraz, ikerketaren muina zehaztasun handiagoz azaltzea ezinbestekoa zen. Neurrigabeko kezka horiek saihestea da, hain zuzen ere, zientzia dibulgatzaileon funtziorik garrantzitsuenetako bat. Zalantzarik gabe, zortzi gizabanakori analisiak egitea ez da nahikoa mundu guztian hori bera gertatzen dela baieztatzeko.

Beste alde batetik, gorotzetan mikroplastikoak detektatu direla esatea eta hori arriskutsua izatea ez da gauza bera. Zentzu horretan, ikerketaren emaitzen harira argitaratutako albisteek ideia hori iradokitzen zuten, hein handi batean. Azkenik, egindako ikerketaren lagin kopuru murritzak eta argitaratutako frogek ez dute ziurtatzen zein den mikroplastikoen jatorria. Baliteke organoetara iristen diren mikroplastikoek elikaduran jatorria izatea, baina, baliteke beste iturri batzuetatik etortzea. Argi utzi behar da azken hori ez dutela ikertu Schwabl eta bere lankidek. Horrek ez du esan nahi horrela ez denik, alegia, baliteke gorotzetara iritsi diren mikroplastikoen jatorria kutsatutako itsas-uretan dauden animalietan egotea, baina, hori ez da frogatu zientziaren metodoak erabiliz, momentuz. Azaldutako hiru arrazoien ondorioz, ikerketaren ondorioak tentu handiz hartu behar dira eta, momentuz, ezin dira ondorioak orokortu.

Schwabl eta bere lankideen lana biltzar zientifiko batean aurkeztu zen lehen aldiz, United European Gastroenterology Week delakoan. Oro har biltzar batean aurkezten diren lanek ez dute zientzian ezinbestekoa den peer review prozesua igaro behar, baina, kasu honetan, UEG berak duen United European Gastroenterology Journal aldizkarian ere argitaratu zen. Aldizkari horrek zientzia-aldizkariek bete behar dituzten ohiko baldintzak betetzen ditu eta, horren eredu, Journal Citation Reports zerrendan sartuta dago -aldizkarien kalitatearen adierazleetako bat izaten dena-. Hortaz, albisteetan irakurri daitekeena zehaztuz, esan behar da Schwablen ekarpenak berrikusketa prozesua pasa zuela -biltzarrera aurkeztutako ekarpenen %70ak pasa zuen berrikusketaren iragazkia-. Horrexegatik, ikerketa bera zuzena da, baina, haren ondorioak ezin dira orokortu laginaren tamaina eskasa ikusita.

Guzti hori argituta, «momentuz lehen ikerketa da esparru interesgarri bezain higuingarri honetan, baina, ikertzaileek ikerketa sakon gehiagoren beharra dagoela plazaratu dute» esaldia ez da nahikoa ikerketaren emaitzen behin-behinekotasuna azpimarratzeko. Horrexegatik, azalpen gehigarriak eta zuzenketak egin behar dira, zientzialariok batzuetan egin ohi dugun moduan. Xehetasun horiek ematea beharrezkoa zen; izan ere, dibulgatzaileok izan behar dugu geure lana zuzentzen eta hitz lausoak azaltzen lehenak.

Erreferentzia bibliografikoa:

Schwabl Philipp, Liebmann Bettina, Köppel Sebastian, Königshofer Philipp, Bucsics Theresa, Trauner Michael, Reiberger Thomas, (2018). Assessment of microplastic concentrations in human stool – preliminary results of a prospective study. United European Gastroenterology Journal 2018; 6 (Supplement 1).

Informazio osagarria:

- Kakan ere badaude, Josu Lopez-Gazpio, zientziakaiera.eus, 2018.

- Zientzialari baten konfesioa eta penitentzia, Josu Lopez-Gazpio, tolosaldekoataria.eus, 2018.

- Microplastic discovered in human stools across the globe in ‘first study of its kind’, eurekalert.org, 2018.

—————————————————–

Egileaz: Josu Lopez-Gazpio (@Josu_lg) Kimikan doktorea, irakaslea eta zientzia dibulgatzailea da. Tolosaldeko Atarian Zientziaren Talaia atalean idazten du eta UEUko Kimika sailburua da.

—————————————————–

The post Kakan dauden mikroplastikoen harira appeared first on Zientzia Kaiera.

La motilidad estomacal

El estómago tiene una capacidad enorme para albergar cantidades muy diferentes de alimento, para lo cual puede modificar su volumen con facilidad. Algunos casos, como el de muchas sanguijuelas, son extraordinarios: en media hora pueden ingerir una cantidad de sangre equivalente a nueve veces su masa corporal. Eso sí, necesitan días para digerirla y puede que no vuelvan a comer hasta pasados unos meses, años o nunca.

Reacción ante un borborigmo. Imagen: Pixabay

Reacción ante un borborigmo. Imagen: PixabaySin llegar a esos extremos, el estómago humano también tiene una capacidad muy variable: su volumen interno va de los 50 ml, cuando está vacío, a albergar 1 l tras la comida. Multiplica por 20 su volumen al comer. Su interior contiene pliegues profundos que, al comer, se van haciendo cada vez más pequeños conforme el estómago se va relajando. A este fenómeno se le denomina relajación receptiva y permite albergar un volumen importante de comida sin que la presión se eleve demasiado en el interior del estómago.

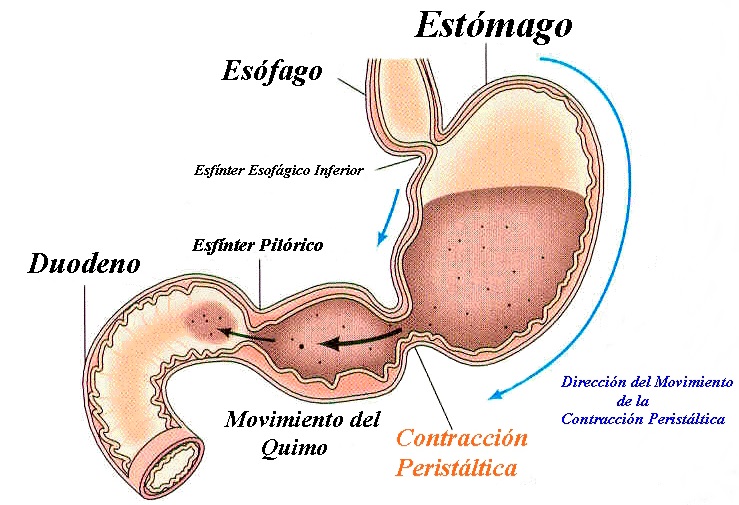

Un conjunto de células intersticiales de Cajal (células marcapasos, aunque no son contráctiles) ubicadas en la parte superior del estómago generan un ritmo eléctrico básico (a razón de tres ondas por min, aproximadamente) que se extiende hacia abajo hasta alcanzar el esfínter pilórico. Dependiendo del grado de excitabilidad de la musculatura lisa del estómago, esa actividad eléctrica puede dar lugar a potenciales de acción que, a su vez, generarían las correspondientes ondas de contracción peristáltica al mismo ritmo que el básico de las células marcapasos.

La musculatura lisa es relativamente fina en la zona superior (fundus) y media (cuerpo), pero es gruesa en la zona inferior (antro), por lo que las contracciones son leves en el fundus y fuertes en el antro. El fundus no suele contener más que algo de gas, el cuerpo cumple la función de almacenamiento, y la mezcla se produce en el antro. De hecho, son las contracciones fuertes de su musculatura lisa las que posibilitan que se mezclen las secreciones gástricas con la comida, formándose así el quimo. Ello ocurre cuando el esfínter pilórico se encuentra cerrado. En ese caso, al no poder pasar al duodeno, el quimo retrocede produciéndose así la mezcla. Ahora bien, si el píloro no está del todo cerrado, deja pasar parte del quimo hacia duodeno y de ahí al intestino delgado. Normalmente solo deja pasar agua y partículas de menos de 2 mm de diámetro. Tanto la intensidad de las contracciones estomacales como el estado del esfínter pilórico están sometidos a la influencia de diferentes factores tanto dependientes del estómago como del duodeno. Veremos a continuación esos factores y cómo contribuyen a regular la función digestiva.

Imagen: Wikimedia Commons

Imagen: Wikimedia CommonsLos dos principales factores que influyen en la fuerza de la contracción peristáltica son la cantidad y fluidez del quimo. Cuanto mayor es el volumen de quimo, más rápidamente es evacuado al duodeno. De hecho, la motilidad gástrica aumenta en respuesta a la distensión estomacal, y lo hace a través de varios mecanismos: efecto directo del grado de estiramiento del músculo liso sobre sí mismo, intervención del plexo nervioso intrínseco, del nervio vago (división parasimpática) y de la gastrina (hormona estomacal). Ahora bien, si el duodeno no se encuentra en condiciones de recibir más quimo, éste no pasará aunque el estómago esté muy lleno. Las condiciones que provocan una inhibición del vaciado gástrico son las siguientes:

- El principal factor que impide el paso del quimo al duodeno es la presencia de grasa. Dado que es el sustrato más difícil de digerir, es el último en ser digerido y absorbido. Por esa razón, hasta que toda la grasa no ha sido procesada, no pasa más quimo; su presencia en el duodeno inhibe la motilidad gástrica.

- Por otro lado, la gran acidez del quimo recién salido del estómago se neutraliza en el duodeno con bicarbonato sódico procedente del páncreas. De otro modo, el ácido irritaría el epitelio duodenal. Por esa razón, la acidez duodenal inhibe el vaciado del contenido gástrico hasta que tal acidez es neutralizada.

- Otro factor inhibidor es la hipertonicidad del contenido duodenal. La digestión de proteínas y carbohidratos da lugar a la aparición de numerosas moléculas de aminoácidos (también dipéptidos) y de azúcares simples; tales moléculas ejercen un efecto osmótico muy superior al de las macromoléculas de las que proceden. Por ello, si no son absorbidas con la suficiente celeridad, su acumulación en la luz duodenal provocaría flujo osmótico de agua desde el medio interno, lo que debe ser evitado porque puede entrañar riesgo de deshidratación. Por esa razón, también una concentración osmótica elevada en el duodeno inhibe el vaciado estomacal.

- La distensión duodenal también incide sobre el vaciado del estómago. Un exceso de distensión, por sí mismo, indica que el duodeno se encuentra lleno, por lo que ha de vaciarse antes de poder aceptar más quimo del estómago. Y lo mismo ocurre cuando esa distensión obedece al flujo de osmótico de agua al que nos hemos referido antes.

Los mecanismos a través de los que se produce la regulación son nerviosos y hormonales, y en ambos casos actúan inhibiendo la evacuación gástrica. En la respuesta nerviosa pueden participar los plexos nerviosos intrínsecos (reflejo corto) y los nervios del sistema autónomo (reflejos largos). Se les denomina de forma conjunta reflejo enterogástrico. Y la respuesta hormonal se produce mediante la liberación desde la mucosa duodenal de varias hormonas denominadas genéricamente enterogastronas. Llegan al estómago a través de la sangre. Se han identificado tres enterogastronas: secretina, colecistoquinina (CCK) y péptido inhibidor gástrico (o péptido insulinotrófico dependiente de glucosa).

Por último, hay factores independientes de la digestión en sí que pueden afectar a la motilidad gástrica. Bajo condiciones de estrés, por ejemplo, la motilidad del estómago se puede ver modificada porque su musculatura lisa se encuentra bajo el control de los nervios del sistema autónomo. Se trata de efectos que varían de unos animales a otros por lo que no hay un modelo común de respuesta, aunque en general el miedo tiende a reducir la motilidad y las emociones agresivas a aumentarla. El dolor intenso también reduce la motilidad, aunque su efecto no se limita al estómago ya que lo hace en todo el sistema digestivo.

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo La motilidad estomacal se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El estómago (u órgano equivalente)

- Faringe, esófago y buche

- Peces capaces de respirar en aire y anfibios

Zazpi zientzialari, zazpi elementu kimiko eta 2019rako mezu ezkutu bat

Nazio Batuen Batzar Nagusiak 2019a Elementu Kimikoen Taula Periodikoaren Nazioarteko Urtea izendatu zuen 2017an. Datorren urtean, besteak beste, Dmitri Mendeleiev kimikariak elementu kimikoen taula periodikoa sortu izanaren 150. urteurrena ere ospatuko da.

Urte amaierako jolasaDatorren urteko izendapena gogoan izanik, 2018a bukatzeko jolas bat proposatzen dizuegu. Elementuen taula periodikoari buruzko eta zientziaren aurrerapenari ekarpenak egin dizkioten emakumeei buruzko ezagutzak neurtuko ditugu gaurkoan. Behean ageri diren pistak jarraituz, ondoko laukitxoak bete eta 2019a ondo hasteko mezu ezkutua argituko duzue.

Argitu beharreko mezua

Laukitxo bakoitza elementu kimiko jakin baten sinboloari dagokio. “YY” idatzita dauden laukitxoetan sinboloa inbertitu da (hau da, YY zilarrari dagokion sinboloa balitz, AG jarri beharrean GA litzateke).

Sinboloak aurkitzeko Mujeres con ciencia blogean agertzen diren zazpi zientzialarien abizenaren lehenengo letra edo lehen biak erabil daitezke. Lana errazteko elementu kimikoen eta zientzialarien pistak dituzue jarraian eta baita zientzialarien argazkiak, baina hurrenkera jakin bat mantendu gabe.

Anima zaitez eta aurki ezazu mezu ezkutua!

Erantzuna lortzeko pistak Zazpi zientzialari- “Paisaia gizakiak eta gizarteak eraki duten elementu bat da”, zioen arkitekto honek.

- Uraren destilazioan eta etxeko berokuntzan eguzki-energia aplikatzen aitzindaria izan zen.

- Petrografikoki egiaztatu zuen harri sedimentarioak laba metamorfizatuen fluxuak zirela.

- Rosetta zundaren SD2 gailuaren ikertzaile arduraduna izan da.

- Valentina Tereshkova eta Svetlana Savitskaja ondoren, kanpo-espaziora iritsi zen hirugarren emakumea izan zen.

- Hirugarren laukitxoari dagokion zientzialaria izan zuen irakasle eta laben kimikaren inguruko propietateak aurkitu zituen.

- Walter Noddack eta Otto Carl Berg kimikariekin batera renioa aurkitu zuen.

Irudia: Goian aipatutako zientzialarien irudiak, hurrenkera aldatuta.

Zazpi elementu kimiko- Trantsizio-metal urria da.

- 1782. urtean aurkitu zuen Franz-Joseph Müller von Reichenstein kimikariak metaloide hau.

- Haren masa 10,811 da.

- Zilarrezko kolorea duen elementu arraro samarra da.

- Bigarren elementu dentsoena da eta korrosioaren aurrean erresistenteena.

- Substantzia hau Lurraren atmosferaren osagai garrantzitsua da.

- Elementu honen osagai organikoak sarritan leherkorrak dira.

Agian ez duzu lortu mezu ezkutua antzematea. Ez du axola, hementxe duzu erantzuna. Laster arte!

—————————————————–

Egileez:

Marta Macho Stadler, (@MartaMachoS) Matematikan doktorea da, UPV/EHUko Matematika Saileko irakaslea eta Kultura Zientifikoko Katedrak argitaratzen duen Mujeres con Ciencia blogaren editorea.

Uxune Martinez, (@UxuneM) soziologoa da, Euskampus Fundazioko Kultura Zientifikoko eta Berrikuntza Unitateko Zabalkunde Zientifikorako arduraduna eta Zientzia Kaiera blogeko editorea.

—————————————————–

The post Zazpi zientzialari, zazpi elementu kimiko eta 2019rako mezu ezkutu bat appeared first on Zientzia Kaiera.

El caso de Wolfgang Amadeus Mozart

Retrato póstumo de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) realizado por Barbara Krafft en 1819 a partir de retratos preexistentes. Imagen: Wikimedia Commons

Retrato póstumo de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) realizado por Barbara Krafft en 1819 a partir de retratos preexistentes. Imagen: Wikimedia CommonsTenía 35 años, 10 meses y 8 días cuando murió. O eso aseguran las crónicas. Fue en Viena, la ciudad en que triunfó y le dio fama. Era el 5 de diciembre de 1791. Había nacido en Salzburgo en 1750, el 27 de enero. Y su muerte o, mejor, la causa de su muerte es un enigma y provoca un intenso debate. Se llamaba Wolfgang Amadeus Mozart y, Wikipedia dice, es uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Y su muerte se ha convertido en un mito.

Era joven, 35 años, pero unos meses antes de su muerte, en septiembre, se sintió mal. Y un mes más tarde, en octubre, paseando con su mujer Constanze por el Prater de Viena, se sintió mal y desfallecido, sentado en un banco, le dijo a su mujer que alguien le estaba envenenando. En noviembre empeoró y, ya en cama, sufrió hinchazón, dolores y vómitos. El 5 de diciembre perdió el conocimiento y, de madrugada, murió.

La historia clínica de Mozart está llena de enfermedades, algo habitual en aquella ápoca. En la misma familia del músico, de siete hermanos solo sobrevivieron dos. Según Martin Hatzinger y sus colegas, del Hospital Markus de Frankfurt, Mozart había tenido escarlatina, anginas, tifus, reúma, viruela, gripe, cólicos renales, hipertensión y depresión.

A pesar de tanta enfermedad, su muerte, inesperada en alguien tan joven, provocó dudas y fue la base de muchas hipótesis desde que ocurrió. En el certificado de defunción se menciona como causa lo que se podría traducir como una “fiebre aguda con erupciones cutáneas”, términos muy generales que no ayudan a identificar el mal según la medicina actual.

Después de más de dos siglos de hipótesis y debates, hay quien ha revisado lo publicado hasta ahora y ha recopilado 118 posibles causas para la muerte de Mozart que han propuesto varios autores. Según Margaret Lyttle, de Liverpool, en Inglaterra, entre esas causas están, entre muchas otras, fiebre reumática, infección por estreptococos, fallo renal, glomerulonefritis aguda, triquinosis, gripe, infección por flebitis, sífilis, envenenamiento con mercurio, antimonio o plomo, y asesinato. Veamos algunas de estas causas en detalle.

Para empezar, Edward Guillery, de la Universidad de Iowa y partiendo de su posición como especialista del riñón, repasa varias de las causas de la muerte de Mozart para concluir que se pueden extraer pocas conclusiones de lo que sabemos hasta ahora.

Según la familia del músico, testigo directo de sus últimos momentos, tenía el cuerpo tan hinchado que no se podía mover en la cama, una fiebre muy alta y se quejó de que tenía “el sabor de la muerte en la lengua”.

Guillery revisa la hipótesis de una fiebre reumática de la que, por lo que cuenta el padre de Mozart, el músico ya había tenido dos episodios a los 10 y a los 28 años, pero era un diagnóstico muy general para aplicar a todos los enfermos con fiebre alta y dolores en las articulaciones. Es posible que un corazón dañado por fiebres reumáticas sufra una infección y un fallo cardiaco. Sin embargo, para Guillery el tiempo de la enfermedad mortal de Mozart, unos 10 días, es demasiado corto para apoyar esta hipótesis. Martin Hatzinger también menciona el fallo renal.

El doctor Simon Jong-Koo Lee, de la clínica del mismo nombre de Seúl, en Corea del Sur, apoya esta causa para la muerte del artista. Añade que la infección del corazón provocó una flebitis que, a su vez, causó la hinchazón que impedía moverse a Mozart. De todo ello llegó el fallo cardiaco que le llevó a la muerte.

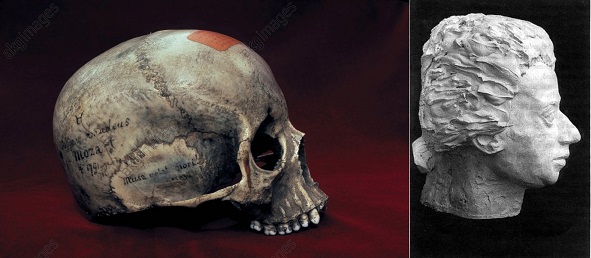

También se ha mencionado como causa de la muerte algún tipo de golpe en la cabeza. A finales de los ochenta se examinó el cráneo de Mozart y se encontró que tenía una fractura antigua, ya curada, en el lado izquierdo que, además, mostraba que en su momento hubo un hematoma epidural ya calcificado.

Sin embargo, todo ello se basa en que el cráneo examinado sea realmente el de Mozart. Fue enterrado en una fosa “económica” con otros cadáveres en el cementerio de St. Marx, en Viena. Se asegura que el cuerpo fue marcado con un alambre por el sepulturero del lugar. La tumba se abrió en 1801, unos años después de la muerte, y se recuperó el cráneo marcado que se guardó como una “reliquia sagrada”. El profesor de Anatomía Joseph Hyrtl lo conservó y quedó en su familia hasta 1899 en que fue adquirido por el Mozartmuseum de Salzburgo.

(Izquierda) Imagen de perfil del supuesto cráneo de Mozart. Imagen: akg-images / Gilles Mermet. (Derecha) Reconstrucción del rostro a partir del cráneo. Imagen: PFPuech / Atlas Obscura

(Izquierda) Imagen de perfil del supuesto cráneo de Mozart. Imagen: akg-images / Gilles Mermet. (Derecha) Reconstrucción del rostro a partir del cráneo. Imagen: PFPuech / Atlas ObscuraEl examen del cráneo demuestra que pertenece a alguien que murió entre los 25 y los 40 años. La reconstrucción del rostro a partir del cráneo lleva a una imagen que se parece a Mozart según los retratos que de él se conservan. Sin embargo, Orlando Mejía, de la Universidad de Caldas, en Colombia, cuenta que, en los 2000, se hizo un análisis de ADN de dos dientes de este cráneo, de unos mechones de pelo atribuidos a Mozart y de los cadáveres de una sobrina y de la abuela materna del músico. No se encontró relación genética entre los restos y, por tanto, se descarta que el cráneo pertenezca a Mozart. E. Vicek y su grupo, del Museo Nacional de Praga, siguen apoyando la hipótesis de la fractura craneal puesto que consideran que el estudio del ADN es poco concluyente.

La hipótesis plantea que la fractura del cráneo se produjo por una caída un año antes de la muerte cuando, y hay escritos que lo atestiguan, comenzaron los dolores de cabeza del músico, con debilidad y síntomas de parálisis. Pero parece que faltan mejores evidencias para aceptar esta hipótesis, sobre todo si hay dudas de que el cráneo sea el de Mozart.

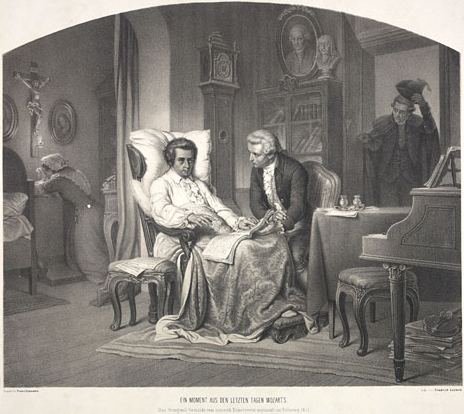

Litografía “Un momento en los últimos días de Mozart” (1857) en la que aparece el músico dando la partitura inacaba del Réquiem a Süssmayr junto las instrucciones para acabarlo, de Eduard Friedrich Leybold. Imagen: Wikimedia Commons

Litografía “Un momento en los últimos días de Mozart” (1857) en la que aparece el músico dando la partitura inacaba del Réquiem a Süssmayr junto las instrucciones para acabarlo, de Eduard Friedrich Leybold. Imagen: Wikimedia CommonsPoco después de la muerte de Mozart comenzaron a circular rumores de que había sido envenenado, como él mismo sospechaba, según el testimonio de su mujer de aquel paseo por el Prater en octubre de 1791. Además, Mozart le dijo a su mujer que le estaban envenenando con “acqua tofana” y hasta había calculado la fecha de su muerte. Se rumoreó que por esta creencia compuso su Réquiem en las últimas semanas de su vida.

El “acqua tofana” era un veneno muy popular en aquellos tiempos, de acción lenta y compuesto de arsénico y óxido de plomo. Se cuenta que lo inventó una napolitana, llamada Tofana, y descubrió su composición un policía romano, hacia 1650, al investigar a un numeroso grupo de mujeres que habían enviudado en un momento oportuno y a conveniencia.

Cuando se recopila la lista de venenos que pudieron matar a Mozart vemos que es casi un tratado erudito de un siglo que gustó de los venenos. Incluso se habló de que el intento de suicidio de Antonio Salieri, el músico adversario de Mozart, era una confesión de su culpabilidad en la muerte del artista. Sin embargo, aunque la leyenda dice que se odiaban, parece ser que más bien se veían poco y eran casi amigos. Pero el rumor sobre Salieri ha crecido durante décadas. Incluso se publicó que existe una carta de Salieri admitiendo su culpa, carta que, por cierto, nadie reconoce haber visto.

Hasta los nazis tienen algo que ver con la muerte de Mozart. Era francmasón, algo muy popular en su tiempo y en Viena. Se contaba que, por ser francmasón, fueron los franceses quienes lo asesinaron. Esta leyenda fue muy útil para los nazis pues, siglo y medio después, cuando se anexionaron Austria acusaron a los masones, comunistas y judíos, de ser los asesinos de un héroe alemán, el músico Mozart.

Según algunos expertos, también se ha propuesto que Mozart pudo morir a causa del antimonio que se le recetó para aliviar su melancolía y depresión, o por el mercurio, que tomó para curar de la sífilis, aunque nadie ha demostrado que Mozart la padeciera.

Un enfoque diferente utilizaron Richard Zegers y su equipo, de la Universidad de Amsterdam, que revisaron los fallecimientos en Viena entre 1791 y 1793, alrededor de la fecha de la muerte de Mozart. Encontraron, semanas antes y después de la muerte, muchas muertes con síntomas parecidos. Proponen que, partiendo de un hospital militar de Viena, se extendió una epidemia de infección con estreptococos que llevaba a una glomerulonefritis aguda y a un fallo renal con el fallecimiento de los contagiados, tal como le ocurrió a Mozart.

La última frase del escrito de Guillery sobre la muerte de Mozart señala que, aunque no conocemos con exactitud la causa de su muerte, debemos sentirnos agradecidos de que su música siga viva entre nosotros.

Referencias:

Guillery, E.N. 1992. Did Mozart die of kidney disease? A review from the bicentennial of his death. Journal of the American Society of Nephrology 2: 1671-1676.

Hatzinger, M. et al. 2013. Wolfgang Amadeus Mozart: The death of a genius. Acta Medico-historica Adriatica 11: 149-158.

Jong-Koo Lee, S. 2010. Infective endocarditis and phlebotomies may have killed Mozart. Korean Circulation Journal 40: 611-613.

Lyttle, M. 2017. Kidney or conspiracy? Was renal failure the cause of Mozart’s death? A brief review of the composer’s illnesses and theories surrounding his death. Journal of Urology 197: e1061.

Mejía, O. 2013. La historia clínica de Wolfgang Amadeus Mozart. Acta Médica Colombiana 38: 244-254.

Puech, P.-F. 1991. Forensic scientists uncovering Mozart. Journal of the Royal Society of Medicine 84: 387.

Vicek, E. et al. 2006. The skull of Wolfgang Amadeus Mozart predicates of his death. Acta Chirurgiae Plasticae 48: 133-140.

Wikipedia. 2017. Wolfgang Amadeus Mozart. 6 abril.

Zegers, R.H.C. et al. 2009. The death of Wolfgang Amadeus Mozart: An epidemiological perspective. Annals of Internal Medicine 151: 274-278.

Sobre el autor: Eduardo Angulo es doctor en biología, profesor de biología celular de la UPV/EHU retirado y divulgador científico. Ha publicado varios libros y es autor de La biología estupenda.

El artículo El caso de Wolfgang Amadeus Mozart se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Asteon zientzia begi-bistan #235

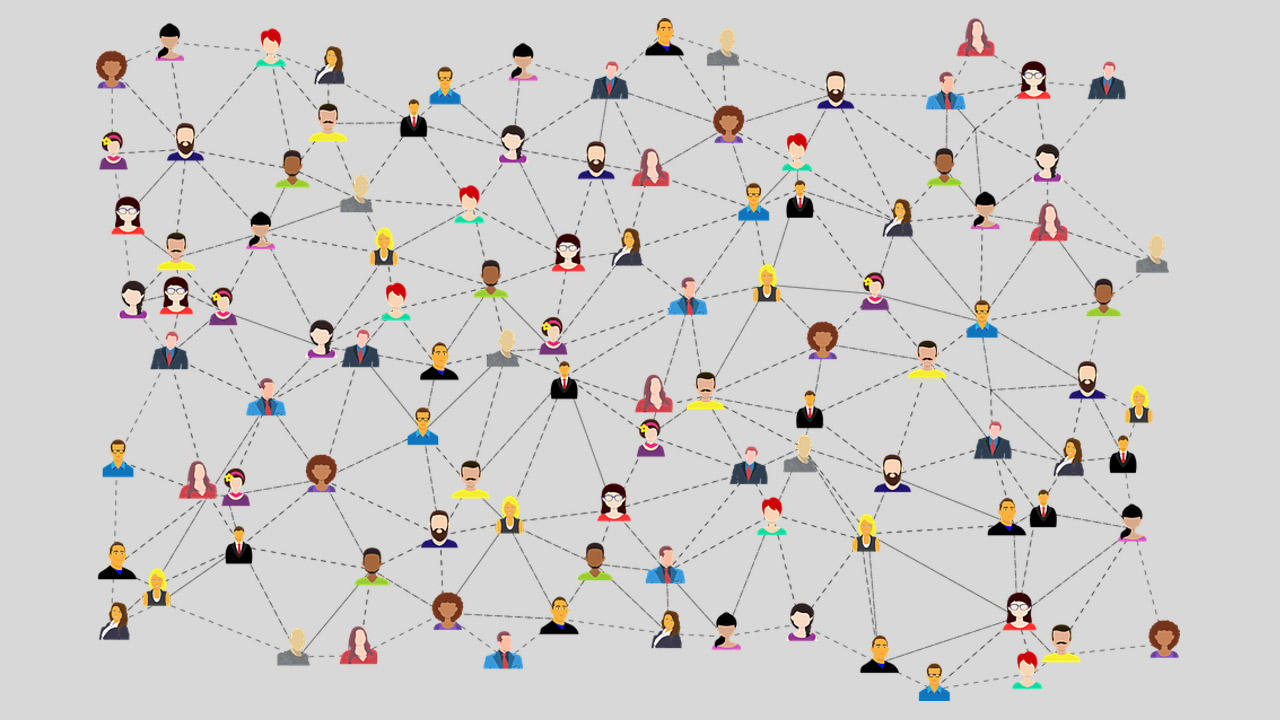

Duela mende laurden bat, Robin Dunbar zientzialari britaniarrak esan zuen agian 150 bat pertsonarekin izan genitzakeela ohiko harremanak. Primatologo batzuen ustez, burmuineko neokortexaren tamainak badu zerikusia primate taldeetan gertatzen diren harreman kopuruarekin. Hortaz, horrek kognizio-ahalmena baldintzatu lezake. Madrilgo Carlos III Unibertsitateko ikertzaile batzuek eta Dunbarrek berak giza harremanen eredu bat garatu dute. Horrek azaltzen du zirkuluka gauzatzen direla giza harremanak.

Geologia1840rako jada identifikatuak eta hurrenkera kronologikoan jarriak izan ziren zutabe estratigrafikoaren azpizatiketa garrantzitsuenak; hala ere, eskalarik gabeko kronologia bat zen. 1959an Charles Darwin data geologiko bat zehazten saiatu zen: kalkulatu zuen zenbat denbora beharko zen lurraren estratuen lodiera jakin bat higatzeko. Ondorioztatu zuen gutxienez 300 milioi urte beharko zirela. Hurrengo urtean, John Philipsek baieztatu zuen zifra hori okerra zela, eta zutabe estratigrafiko osoa higatzeko nahikoa izango zirela, gehienez ere, 100 milioi urte. Geroxeago William Thomson fisikariak beste datu bat eman zuen: kalkulatu zuen 100 milioi urte nahikoa eta gehiago zirela Lurra gaur egun duen tenperaturaraino hozteko, jatorrizko egoera erabat urtu batetik abiatuta. Lurraren adina zehazten jarraitu zuten hainbat adituk, jo ezazue artikulura hipotesi horiek ezagutzeko!

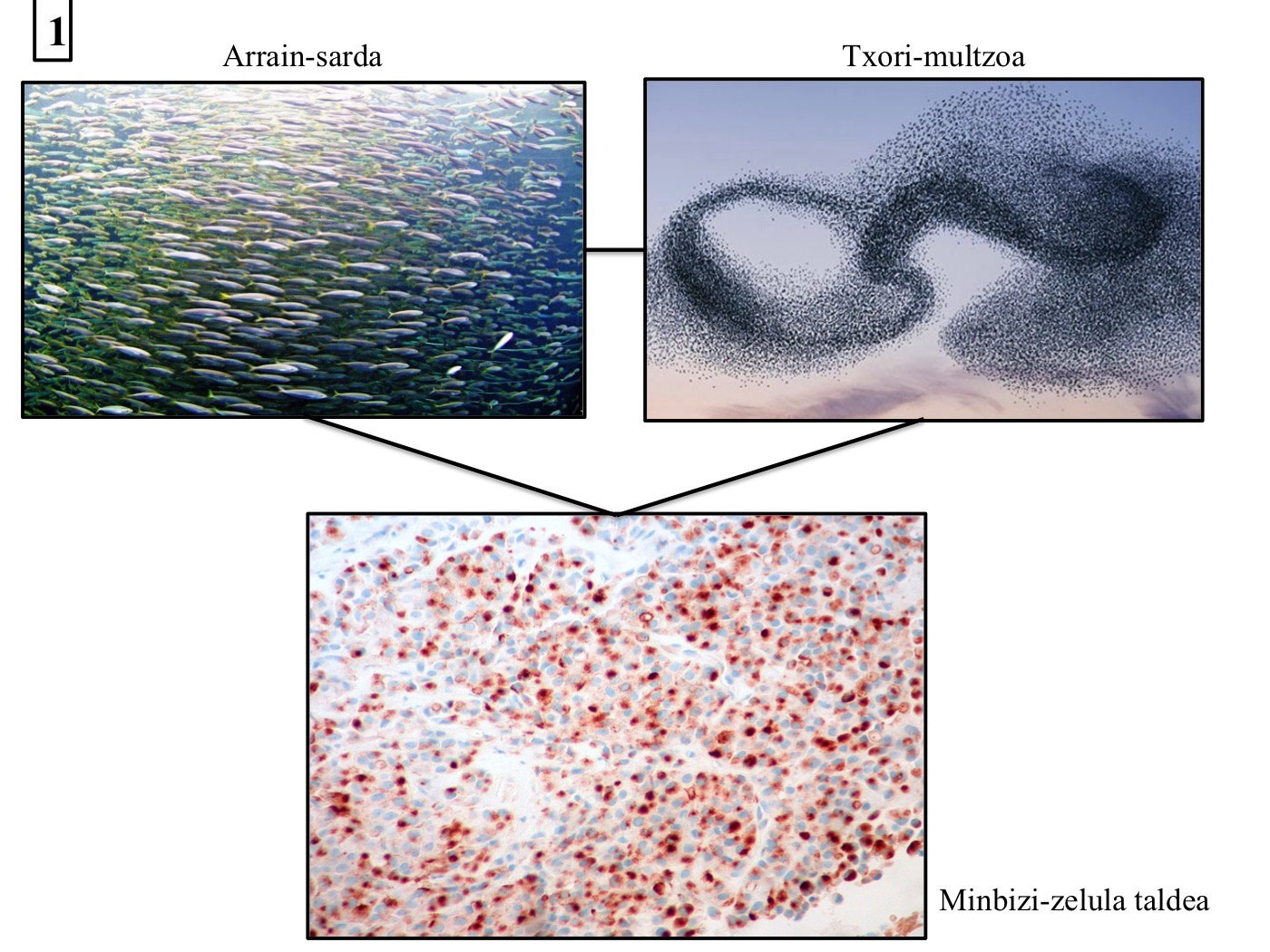

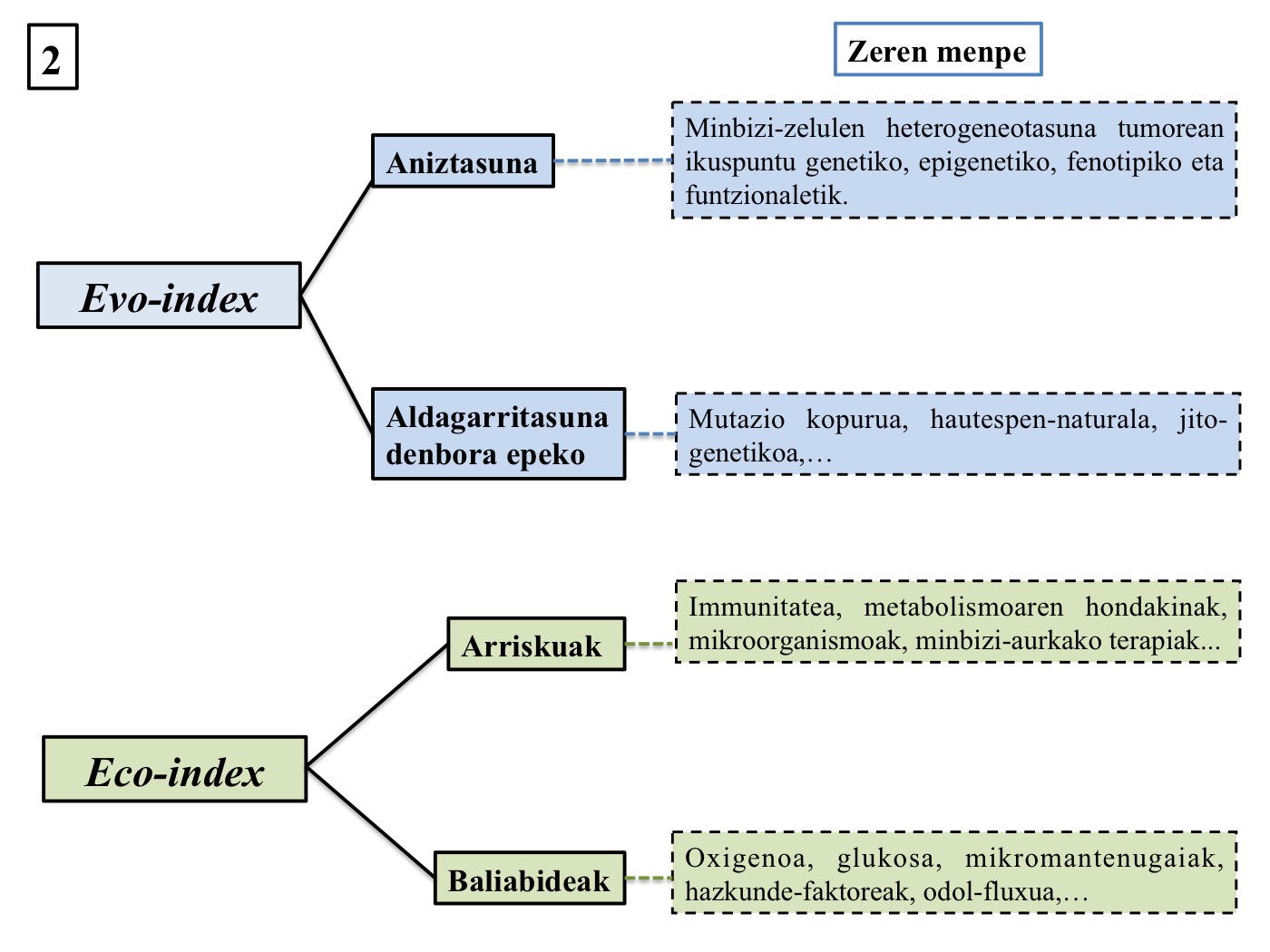

MedikuntzaTumore-zelulen ekologia bektore nagusi bik baldintzatzen dute: tumore-zelulak aurre egin behar dituen arriskuak eta inguruan dituen baliabideak. Lehenengoen taldean topa daitezke pazientearen immunitate-sistema, gorputzean ekoiztutako toxina eta hondakinak, mikroorganismo batzuk eta minbiziaren aurkako terapia ezberdinak. Hau da, gure organismoan ditugun babes-zelulek minbizi-zelulak arrotz bezala hautematean tumore zelulentzat predatzaileak bihurtzen dira. Baliabideei dagokienez, minbizi-zelulen ugalketa-erritmoa eta tumorearen hazkundea mikroingurune baten arabera gertatzen da: karbohidratoak, proteinak, gantzak, etab. Baliabideen eskasiak minbizi-zelulen arteko lehia eragin dezake.

Depakine botikari buruzko artikulua dugu hau. Izan ere, berriki hedabideen eta Interneten bidez izan dute emakume askok urte askotan hartu izan duten botika batek fetuetan eragiten dituen ondorio gaiztoen berri. Botika epilepsiaren aurka erabiltzen da, baita nahasmendu bipolarrak tratatzeko ere. Hainbat ikerketaren arabera, umeen %40k arazoak dituzte garapenean; %10ek, malformazioak, baina osasun sisteman sarri errezetatu egiten da. Emakume batzuen iritziak daude irakurgai artikuluan. Ez galdu!

AstronomiaBizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan ikusi dute zerua zeharkatu duen distira handi bat. Beste lekuko batzuek leherketa bat entzun dute. Su bola bat izan litekeela uste dute adituek. Nafarroako Unibertsitate Publikoak meteoroak atzemateko jarria duen kamerak hartu du irudi bat. Ikus ezazue argazkia!

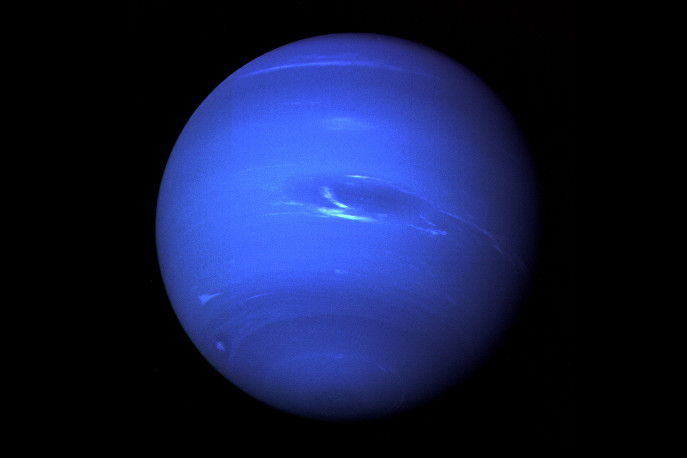

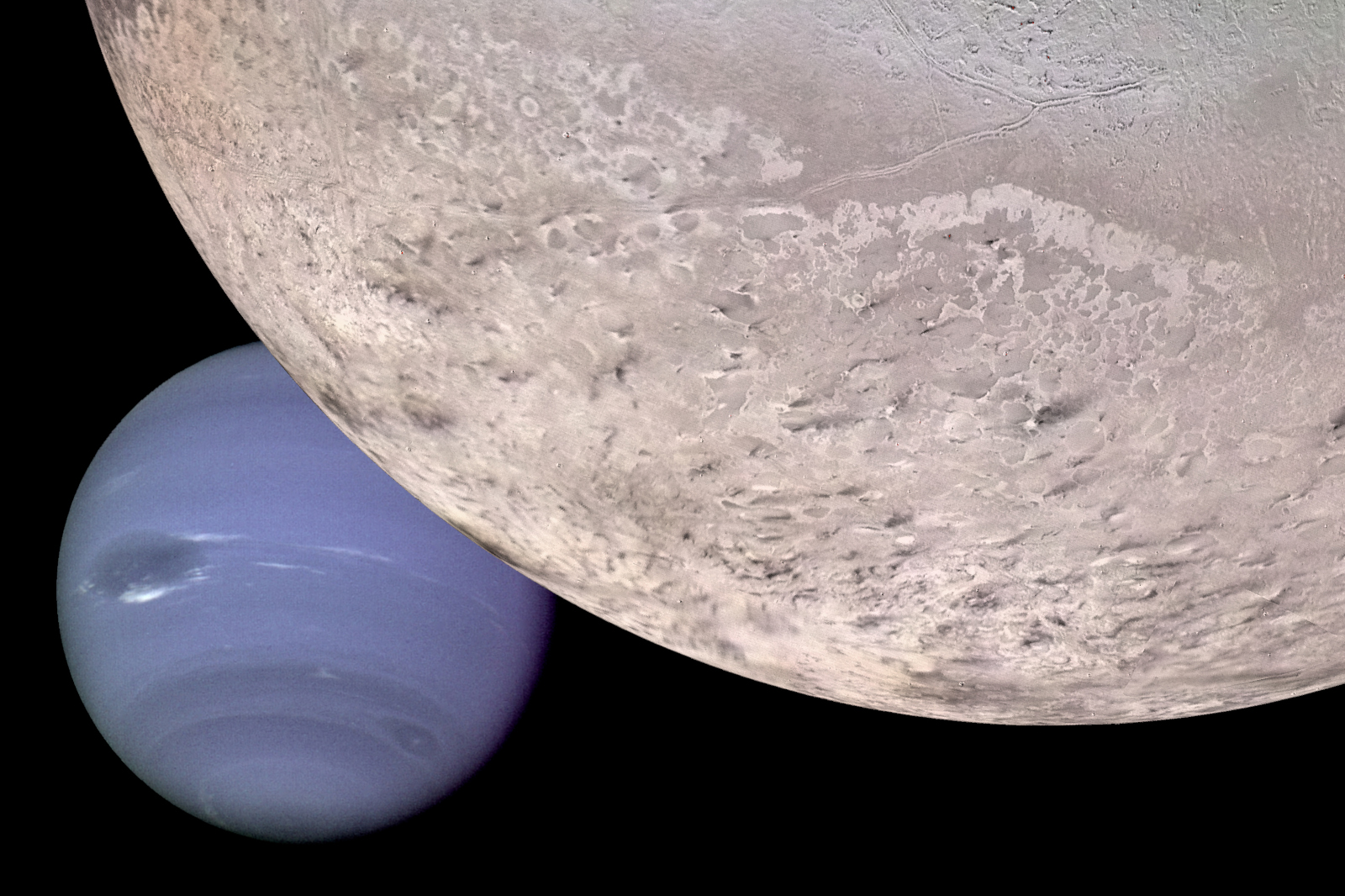

Neptuno eta Urano ezagutzeko garaia heldu dela iritzi dio NASAk. 2017ko ekainean NASArentzako txosten batean zehaztu zuten bi planetak ikertu behar zirela, baina badirudi ez dagoela diru nahikorik planeta bakoitzari zunda bana bidaltzeko. Alde batetik, zientzialariek diotenez bi planetak nahiko antzekok dira, baina Neptuno Urano baino beroagoa da, adibidez. Bestetik, osaketa bitxia omen da: Jupiterren eta Saturnon ez bezala, izotzezko erraldoietan hidrogenoa eta helioa baino pisutsuagoak diren elementu asko daudela uste dute. Badaude beste ezaugarri interesgarriak. Ez galdu!

–——————————————————————–

Asteon zientzia begi-bistan igandeetako atala da. Astean zehar sarean zientzia euskaraz jorratu duten artikuluak biltzen ditugu. Begi-bistan duguna erreparatuz, Interneteko “zientzia” antzeman, jaso eta laburbiltzea da gure helburua.

———————————————————————–

Egileaz: Uxue Razkin kazetaria da.

——————————————————————

The post Asteon zientzia begi-bistan #235 appeared first on Zientzia Kaiera.

La adquisición de la lectura desde la evidencia científica: una hoja de ruta para educadores

Las pruebas de la educación es un evento que en su tercera edición tuvo lugar por primera vez en Donostia-San Sebastián, el pasado 9 de noviembre, en el Centro Carlos Santamaría de la UPV/EHU, organizado por el Consejo Escolar de Euskadi, con la colaboración de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU.

Este evento tiene el objetivo de abordar distintos temas educativos desde la evidencia científica. Para ello, reúne a personas del ámbito educativo para que expliquen y debatan acerca de las pruebas (o su ausencia) que sustentan las afirmaciones, propuestas y prácticas educativas que están en boga o, en su caso, las pruebas que sustentan otras posibles prácticas. La dirección del evento corrió a cargo de la doctora en Psicología Marta Ferrero.

En esta conferencia Joana Acha, profesora en el departamento de Procesos Psicológicos Básicos y su Desarrollo de la UPV/EHU establece un puente entre el conocimiento científico existente sobre el proceso de adquisición de la lectura y la aplicabilidad de ese conocimiento a la práctica educativa. Aborda cuestiones desde en qué consiste exactamente aprender a leer a cómo es posible optimizar las estrategias de intervención en función de la edad y la habilidad lectora de cada persona.

Edición realizada por César Tomé López

El artículo La adquisición de la lectura desde la evidencia científica: una hoja de ruta para educadores se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Educación basada en la evidencia: retos y propuestas de mejora

- La intervención en la dislexia: de la evidencia científica a la práctica educativa

- Las primeras manifestaciones de las funciones ejecutivas y la acción educativa en el aula 0-1

Medikuntza-ezagutza poltsikoan

Irudia: Gida klinikoak ordenagailuetan erabiltzeko prestatuta daude eta, gaur egun, teknologia mugikorra dago puri-purian.

Baina arazoa ezagutza horren transferentzia izaten da, hau da, gaixotasun baten tratamendu ona topatzen denean, nola azaldu beste medikuei tratamendu horren existentzia. Gainera, askotan, tratamenduak ez du balio pertsona guztientzat, edo tratamendua ezberdina da hainbat ezaugarriren arabera: sexua, adina, pisua edota elikadura mota kontuan eduki behar dira. Adibidez, ezin zaio jarri tratamendu bera asma duen 2 urteko ume bati edo 90 urte dituen adineko bati. Hori guztia azaltzeko ohikoa da medikuek artikuluak edo prozedurak idaztea, baina, azken finean, garrantzitsua da transferentzia hori ahalik eta azkarren egitea.

Ezagutza zabaltzeko ohikoa da medikuek prozedurak edo artikuluak idaztea aldizkari zientifikoetan edota kongresuetan. Baina zaila da horrela mediku guztiak informatzea. Erakundeek, hori jakinda, gida klinikoak garatzea erabaki zuten. Gida kliniko bat aholku multzo bat da gaixotasun baten inguruan. Aholku horiek ebidentzien errebisioetatik ondorioztatzen dira, gaixoen atentzio medikoa optimizatzeko helburuarekin. Eta lehen urrats bezala medikuek paper formatuan, hau da liburu moduan, idazten dituzte gida klinikoak.

Ondoren, gida kliniko horiek informatizatzeak lana errazten duela ikusiz, bide hori hartzea erabaki da. Horretarako, lehen hurbilketa gida klinikoak formatu elektronikoan argitaratzea da. Horrek bilaketak errazten ditu eta ahalbidetzen du espazio gutxian, edo berehala, behar den gida edukitzea. Mota honetakoak dira Osakidetza edo Guiasalud-enek, esate baterako, dituzten gida kliniko informatizatuak beraien webguneetan.

Hurrengo hurbilketa batek gida kliniko adimentsuak garatzea ekarri du. Hau da, erabakiak hartzeko behar den informazioa soilik erakusten duena; hots, ez da informazio hori bilatu behar, aplikazioak bere kabuz erakusten baitu, eta lana errazten du, sistema adimentsuez baliatuz. Adibidez, gaixoa 10 urteko mutil bat dela esaten badiogu sistemari, hasieratik helduei eta neskei dagozkien galderak saihestuko ditu, adibidez, ea haurdun dagoen edo zenbat alkohol edaten duen egunean. Mota honetakoak dira, adibidez, Erabaki taldeak www.e-guidesmed.ehu.es helbidean dituen gidak. Dena den, gida hauek ordenagailuetan erabiltzeko prestatuta dago eta teknologia mugikorra gaur egun pil-pilean dagoen teknologia dela ikusirik, mugikorren aplikazioak erabili ahalko lirateke lehen aipatu den ezagutza azkar zabaltzeko, baina horretarako, bide eta kanal egokiak jarri behar dira medikuei informazioa zabaltzeko eta jasotzeko lana errazteko.

Gida informatizatu bakoitza garatzeko zerotik hasi eta zuzenean programatzea aukeretako bat den arren, bigarren bide bat aukeratu zuen Erabaki taldeak. Bigarren bide hori editoreak garatzean datza. Eta bide bera jarraitu du taldeak mugikorretarako aplikazioak garatzeko, OsasunApp gida kliniko informatizatuak sortzeko programa sortuz. Aurretik sortutako XML fitxategi bat hartu eta automatikoki mugikorrentzako aplikazioak sortuz. Baina aplikazio hauek medikuentzat pentsatuta daude, eta guar egun pertsona orok du mugikor bat eskuetan, beraz, hurrengo pausoa da gaixoa bere tratamenduan inplikatzea . Horrela, bi gauza lortu ahal izango ditugu: batetik, mediku espezialistarengana behar denean bakarrik joatea, eta bestetik, bere tratamenduarekiko gomendioak ematea, zuzen jokatu dezan.

Artikuluaren fitxa:- Aldizkaria: Ekaia

- Zenbakia: Ekaia 33

- Artikuluaren izena: Medikuntza-ezagutza poltsikoan.

- Laburpena: Gaur egun medikuntza arloan ezagutza handia dago, baina zabaltzea da zaila. Horretarako, erakundeek gida klinikoak egitea erabaki zuten; bertan mediku espezialistek gomendioak eta maila oneko erreferentziak ematen dituzte gaixotasun bakoitzaren inguruan. Gida asko daude eta ia ezinezkoa da denekin egunean egotea. Teknologiak aurrera egin duen heinean, gidak informatizatzea lagungarri dela ikusi da. Hasiera batean formatu elektronikora pasa ziren, baina gaur egun gida exekutagarriak daude, eta Erabaki Taldeak OsasunApp aurkezten du, automatikoki mugikorretako aplikazioak sortzen dituen sistema. Artikulu honetan OsasunApp azaltzen da; baita zer egin beharko litzatekeen etorkizunean ere.

- Egileak: Jorge Nieto, Anaje Armendariz, Tomás A. Pérez,Javier López-Cuadrado, Juan M. Pikatza, Eduardo G. Pérez-Yarza.

- Argitaletxea: UPV/EHUko argitalpen zerbitzua

- ISSN: 0214-9001

- Orrialdeak: 7-18

- DOI: 10.1387/ekaia.17855

————————————————–

Egileez:

Jorge Nieto, Anaje Armendariz eta Javier López-Cuadrado UPV/EHUko Bilboko Ingeniaritza Eskolako Lengoaia eta Sistema Informatikoak sailekoak dira, Tomás A. Pérez eta Juan M. Pikatza UPV/EHUko Informatika fakultateko Hizkuntza eta Sistema Informatikoak sailekoak eta Eduardo G. Pérez-Yarza UPV/EHUko Medikuntza eta Erizaintza fakultateko Pediatria sailekoa.

————————————————–

Ekaia aldizkariarekin lankidetzan egindako atala.

The post Medikuntza-ezagutza poltsikoan appeared first on Zientzia Kaiera.

El impacto de la actividad humana sobre los ecosistemas fluviales

Presas, embalses, canalizaciones, extracciones de agua… son muchas las formas en las que la actividad humana explota los recursos hídricos. “Desde hace tiempo se sabe que la actividad humana tiene un gran impacto en los ecosistemas fluviales; existen multitud de investigaciones al respecto”, comenta Arturo Elosegi Irurtia, catedrático de ecología del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU. Las investigaciones realizadas sobre el tema, sin embargo, “son parciales y están muy dispersas, lo cual impide poder tener una visión general del impacto de la actividad humana”, continúa.

Vista parcial del Embalse Ullibarri Ganboa, el mayor del País Vasco. Imagen: Unaitxu / Wikimedia Commons

Vista parcial del Embalse Ullibarri Ganboa, el mayor del País Vasco. Imagen: Unaitxu / Wikimedia CommonsCon el objetivo de crear esa visión general, miembros de 6 centros de investigación y universidades de Cataluña, Holanda y Portugal, junto con la UPV/EHU, han realizado un metaanálisis de numerosos casos de estudio. El propósito ha sido conocer qué componentes y funciones de los ecosistemas fluviales se ven afectados por el estrés hídrico de origen antrópico, y en qué medida se alteran, realizando para ello una recopilación y reanálisis de la información de esos estudios individuales. “En la búsqueda inicial reunimos más de mil artículos, pero, finalmente, fueron 44 los que cumplieron con las condiciones que requeríamos para el análisis. En total, en nuestro análisis estadístico hemos trabajado con 262 casos, relativos a ríos de todo el mundo”, detalla Elosegi.

La variabilidad es inherente a los ríos, donde se suceden cíclicamente periodos de inundación y estiaje, pero las intervenciones humanas alteran ese ciclo, y eso afecta directamente al ecosistema. “Por ejemplo, una de las consecuencias más claras que hemos observado ha sido el crecimiento excesivo de las algas. Esto se da principalmente en los tramos que se encuentran debajo de embalses y tomas de agua, debido a que se estabiliza mucho el flujo de agua”, explica. Los invertebrados fluviales, por su parte, disminuyen notoriamente debajo de los puntos de estrés, tanto en abundancia como en riqueza.

Además de las comunidades biológicas, estudiaron las variables físico-químicas de los ríos, así como el funcionamiento de los ecosistemas, es decir, “cómo funciona el ecosistema fluvial con la estructura y comunidad encontrada. Entre las variables estructurales, ha destacado el aumento de la concentración de fármacos en los lugares afectados por el estrés hídrico, como debajo de los embalses o los ríos de los que se extrae agua”.

En lo que respecta al funcionamiento de los ecosistemas, por su parte, Elosegi ha subrayado que han podido ver “alteraciones que hasta ahora no eran evidentes” en zonas afectadas por el estrés hídrico: por un lado, se reduce la descomposición de la materia orgánica, lo que quiere decir que los ríos pierden capacidad de degradar la materia orgánica, y, por otro, se acelera el metabolismo: “aumenta tanto la producción primaria como la respiración, como consecuencia del excesivo crecimiento de las algas”, añade.

Las alteraciones y consecuencias mencionadas, aunque son generales, varían en importancia o gravedad en función de las características del lugar, como el tamaño del río, el clima o el régimen hídrico. De la misma forma, dependiendo de cuál es el causante del estrés hídrico, las consecuencias son más graves o leves, y según han visto, “los embalses, sobre todo los grandes, son los que provocan mayor cantidad de cambios o alteraciones en la estructura y función de los ecosistema fluviales”. Y, precisamente, los embalses son las intervenciones y causantes del estrés más habituales en estos ecosistemas: más de la mitad de los casos estudiados tuvieron en cuenta la alteración provocada por embalses.

No obstante, no han conseguido conclusiones claras en todas las variables tenidas en cuenta en el metaanálisis. “Unas veces ha sido por falta de datos, es decir, porque se estudiaron en pocas de las investigaciones que teníamos entre manos, y, otras, por la gran variabilidad que existe en la respuesta de algunas variables, lo cual nos ha llevado a no poder deducir nada claro en el metaanálisis realizado. Nos ha pasado eso con la temperatura, entre otras: debajo de unos embalses la temperatura es mayor de lo que debería, pero en otros es menor. En el caso de las comunidades, hemos observado esas fluctuaciones en los peces, lo que seguramente se deba a que en cada lugar les afectan diferentes factores”. El grupo de investigación considera indispensable continuar con los estudios para rellenar esos vacíos.

Referencia:

Sergi Sabater, Francesco Bregoli, Vicenç Acuña, Dami Barceló, Arturo Elosegi, Antoni Ginebreda, Rafael Marcé, Isabel Muñoz, Laia Sabater-Liesa, Verónica Ferreira (2018) Effects of human-driven water stress on river ecosystems: a metaanalysis Scientific Reports (2018) doi: 10.1038/s41598-018-29807-7

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo El impacto de la actividad humana sobre los ecosistemas fluviales se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Los ecosistemas acuáticos de África y el cambio climático

- Los sedimentos fluviales, una reserva dinámica de metales contaminantes

- Verdín, eucaliptos y cambio climático

Begoña Sanz: “Funtsezkoa da zahartze-prozesuan agertzen diren aldaketa molekularrak ezagutzea” #Zientzialari (107)

Egun, 65 urtetik gorako pertsonak Euskadiko biztanleen %22 dira eta aurreikuspenen arabera, 2030erako %30 izango dira. Testuinguru honetan, zahartze osasungarri eta bizigarria sustatzeak berebiziko garrantzia hartzen du.

Zahartze-prozesuan agertzen den narriadura fisiko zein kognitiboa gorputzeko aldaketa molekularren isla da. Beraz, biomarkadore molekularrek adinakoen bizi-kalitaterik handiena bermatzeko jokatzen duten papera ukaezina da. Izan ere, biomarkadore hauek gaixotasun desberdinen diagnostiko goiztiarra ahalbidetzen dute.

Baina, zeintzuk dira biomarkadore molekularrek klinika arloan baliagarriak izateko behar dituzten ezaugarriak? Galdera honi erantzuna bilatzeko Maria Begoña Sanz UPV/EHUko Fisiologia saileko irakaslearekin izan gara. Egun, UPV/EHUko Ageing on ikerketa taldeko kidea da eta, bere esanetan, aldaketa molekularrak ezagutzeak zahartzaroan gertatuko diren aldaketa funtzionalak aurreikustea errazten du.

“Zientzialari” izeneko atal honen bitartez zientziaren oinarrizko kontzeptuak azaldu nahi ditugu euskal ikertzaileen laguntzarekin.

The post Begoña Sanz: “Funtsezkoa da zahartze-prozesuan agertzen diren aldaketa molekularrak ezagutzea” #Zientzialari (107) appeared first on Zientzia Kaiera.

Estas Navidades no engordarás medio kilo

Durante las fiestas de Navidad solemos ganar entre 0,4 y 0,9 kilos. Aunque estas ganancias son pequeñas, la realidad es que muchas personas nunca llegan a perder ese peso extra. La consecuencia de las copiosas comidas de estas fiestas y de los eventos que las rodean es que, de seguir esta tendencia, en 10 años habríamos ganado entre 5 y 10 kg. Es lógico que sea así. Durante estas fiestas solemos aumentar el sedentarismo, llegamos a consumir 6000 Kcal en una única comida (tres veces la cantidad diaria recomendada), disponemos de más cantidad y variedad de alimentos, generalmente alimentos muy calóricos y consumimos más alcohol.

Sabemos cómo perder peso y cómo mantenerlo. Se han hecho muchos estudios científicos al respecto. La alternativa sería centrarse en estrategias de prevención del aumento de peso. Sin embargo, la evidencia científica sobre esto es más limitada. Por eso un grupo de investigadores de la Universidad de Birmingham ha realizado un estudio científico que ha sido recientemente publicado en la revista BMJ (Britsh Medical Journal) sobre cómo afecta una breve intervención conductual en la prevención del aumento de peso durante las vacaciones de Navidad. El resultado del estudio fue que los participantes sometidos a la intervención conductual no solo no ganaron peso durante las Navidades, sino que lo perdieron.

La intervención conductual que los llevó a no engordar medio kilo durante las fiestas de Navidad se basó en estos tres puntos:

-

Pesarse al menos dos veces por semana.

Los participantes del estudio debían pesarse a la misma hora, desnudos o con un atuendo similar cada vez, y anotar el resultado de la báscula en una tabla.

No hay consenso científico cómo afecta pesarse al control de peso. Hay estudios que indican que no hay correlación. Y también hay publicaciones que apuntan a que pesarse con frecuencia nos hace tomar conciencia de las fluctuaciones de peso, lo que repercute en nuestra conducta alimentaria y en consecuencia favorece la pérdida de peso.

-

Información básica sobre estrategias de control de peso.

A los participantes se les proporcionó información sobre estrategias para el control de peso durante las vacaciones de Navidad. Esta información se fundamentaba en una lista de 10 recomendaciones, como mantener los horarios de comida habituales, dar al menos 10.000 pasos al día, si tienes hambre entre horas optar por fruta o lácteos, revisar las etiquetas de los alimentos y descartar aquellos que contengan altos niveles de azúcar, grasas de mala calidad o harinas refinadas, tomar raciones de comida pequeñas, o no comer mirando la televisión.

Hay evidencia científica de que seguir estas sencillas recomendaciones favorece la pérdida de peso.

-

Conocer cuánta actividad física necesitas hacer para gastar las calorías de cada alimento.

A los participantes se les entregó una tabla PACE de alimentos típicos de Navidad. La tabla PACE, por las siglas de physical activity calorie equivalent, es una tabla que muestra las calorías de una serie de alimentos típicos que se consumen en Reino Unido durante las vacaciones de Navidad, su contenido calórico, y el equivalente en actividad física para gastar esas calorías. Por ejemplo, gastar las calorías de una ración de pastel de carne requiere 21 minutos de carrera, y de un vaso de vino requiere 32 minutos de caminata.

Hay evidencia científica de que el conocimiento de PACE repercute positivamente en el control de peso.

El estudio se realizó alrededor de las Navidades de 2016 y de 2017. Para ello se escogieron 272 adultos mayores de 18 años con un índice de masa corporal de 20 o más. El 78% eran mujeres, y también el 78% de los participantes eran de etnia blanca. La edad media era de 44 años. La mitad de los participantes fueron sometidos a la intervención conductual, y la otra mitad tan solo recibió un folleto sobre vida saludable. En noviembre y diciembre se hicieron las evaluaciones previas de los participantes, y tras las Navidades, entre enero y febrero, se hicieron las evaluaciones de seguimiento.

El resultado del estudio fue que los participantes sometidos a la intervención conductual no solo no ganaron peso durante las Navidades, sino que de media perdieron 130 g. El grupo de comparación, los que solo recibieron el folleto y no fueron sometidos a la intervención conductual, ganaron 370 g de media.

Además del control de peso, en este estudio se valoraron otros parámetros relacionados con la alimentación: la restricción cognitiva, la alimentación emocional y la alimentación no controlada. Se le llama restricción cognitiva al hecho de querer restringir de manera consciente la alimentación para adelgazar. La alimentación emocional es aquella que se mueve por impulsos y emociones que no son realmente hambre, al menos no en sentido fisiológico, como bien pueden ser el estrés, la ansiedad, e incluso el enfado, la tristeza o el aburrimiento. La alimentación no controlada es aquella que no sigue una dieta bien balanceada, que no mantiene una proporción saludable de grupos alimenticios ni sigue una rutina.

El resultado del estudio sobre estos parámetros fue que los participantes que fueron sometidos a la intervención conductual sí mejoraron su restricción cognitiva, es decir, mantuvieron cierta privación de alimentos poco saludables más allá de las fiestas de Navidad. Sin embargo, la intervención conductual no mejoró significativamente la alimentación emocional ni la alimentación no controlada.

Otro dato que podemos extraer de este estudio es que los participantes sometidos a la intervención conductual consumieron un 10% menos de bebidas alcohólicas. Sabemos que las bebidas alcohólicas perjudican la salud, y la perjudican en varios sentidos. Además, las bebidas alcohólicas contribuyen al aumento de peso, ya que entre otras cosas son altamente calóricas y generalmente ricas en azúcares libres. Por eso los autores del estudio apuntan a que las campañas de prevención de la obesidad deberían estar más enfocadas a evitar el consumo de alcohol.

-

Conclusión

Conocer qué nos hace ganar peso en las fiestas de Navidad, evita que lo ganemos.

-

Bonus track

Si tienes como objetivo no ganar peso durante las fiestas de Navidad sin amargarte la existencia, estos cinco consejos podrían ser útiles:

-

No des la turra con el turrón.

Durante estas fiestas tendrás alrededor de seis comidas importantes y copiosas. No es para tanto. Disfruta de ellas. Si tienes una cena, procura desayunar y comer ligero, y en la cena, si te gustan los dulces navideños, es el momento para disfrutar de ellos. Ya tienes el resto del año para dar la turra con lo insaludable que es el turrón.

-

No seas cutre y no te alimentes de sobras.

En casa van a sobrar turrones, mazapanes, polvorones, cóctel de gambas, cordero… Conserva lo que puedas hasta la próxima festividad, y no te pases tres días comiendo turrón de postre. Los días más críticos son del 26 al 31. No los conviertas en una cutre-fiesta extendida de lo que fue la Navidad.

-

No, no controlas.

Barra libre no significa que tengas que beberte hasta el agua de los floreros. Si te gusta el vino, tómatelo y disfrútalo. Pero ten en cuenta que a partir de la tercera copa probablemente no estés bebiendo por placer, sino que el alcohol ya ha hecho mella y estés bebiendo por inercia.

Lo mismo con los dulces navideños. Si te gusta el turrón, disfrútalo. Pero no te tienes que terminar la tableta y aderezarlo con una docena de mazapanes. Céntrate en disfrutar, en saborear, no en engullir como si fuesen los juegos del hambre.

-

Lle-lle-lle-llena tu nevera con-con-con-con kilos de peras.

Planifica las comidas no festivas y, si no sabes si podrás, ten en casa frutas, verduras, legumbres en conserva, huevos, atún. Ese tipo de alimentos sanos, que se conservan fácilmente y que se preparan en un periquete. Olvídate de precocinados y de alimentos cargados de azúcares, harinas refinadas y grasas de mala calidad, que de eso ya vas a ir sobrado estas Navidades.

-

La peña y las risas son lo importante.

Lo importante de estas fiestas es estar con la gente con la que estás a gusto y disfrutar de ellos. Si no es tu caso, y lo que te toca es aguantar, no ahogues tus penas en azúcar y alcohol. A lo mejor deberías replantearte con quién pasas las fiestas. Tu problema no es cómo no ganar medio kilo, sino cómo librarte de esos kilos de peña chunga.

Sobre la autora: Déborah García Bello es química y divulgadora científica

El artículo Estas Navidades no engordarás medio kilo se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Si estás embarazada, mejor no consumas alcohol

- La supervivencia del más fuerte… ¿estás seguro?

- Louis Antoine: el destello en medio de una larga noche

Lurraren adinaz

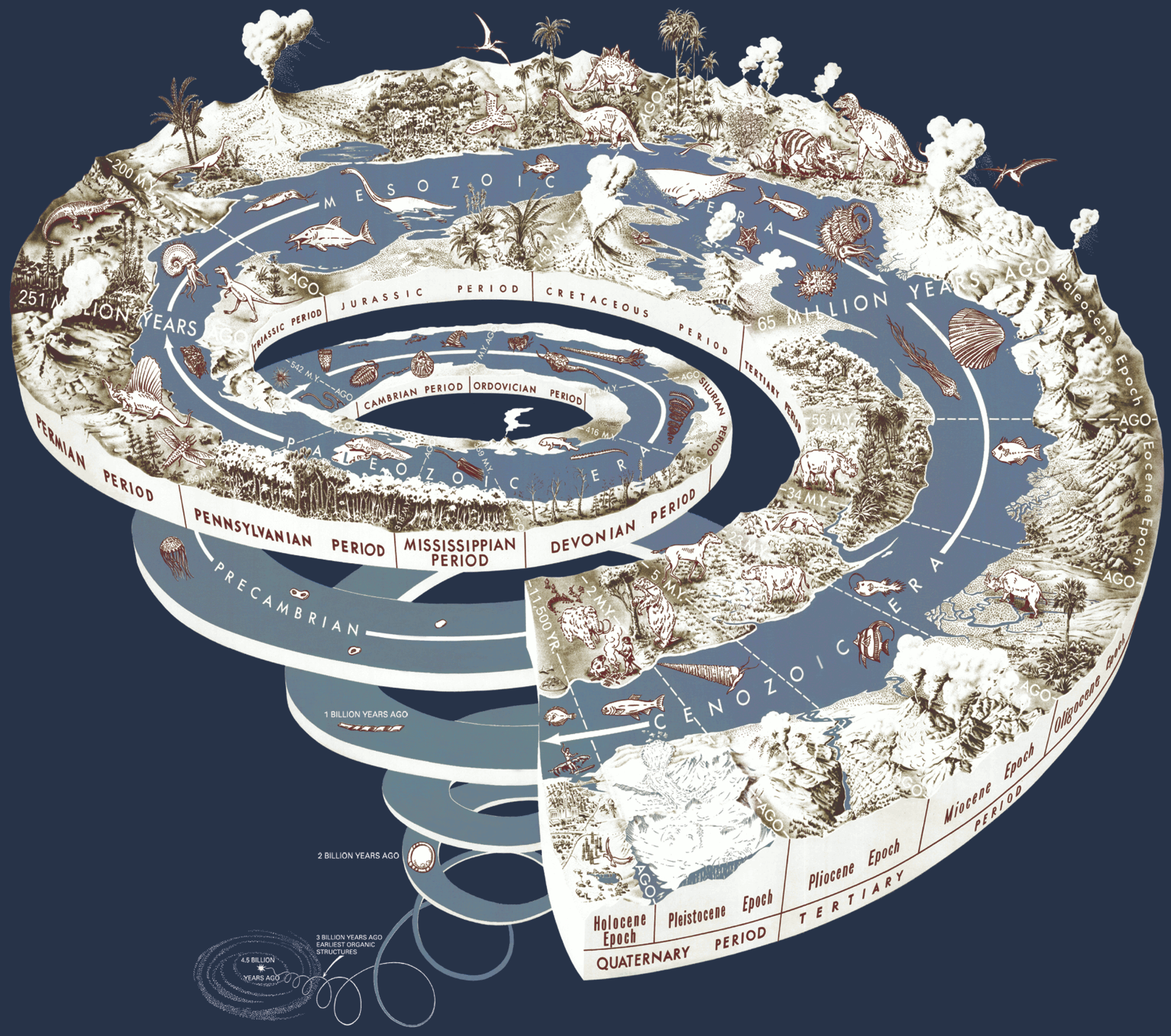

Irudia: Aro geologikoen espirala. (Iturria: United States Geological Survey)

Hala ere, XVIII. mendearen bigarren erdialdetik aurrera, Lurraren geruzei eta fosilei buruzko ikerketak iradokitzen hasi ziren lurrazalak ezin konta ahaleko eratze- eta suntsitze-ziklo jasan zituela, eta etengabe aldatzen ziren organismo bizi pilo baten bizilekua izan zela gizakiak agertu baino askoz lehenago.

Hala ere, Lurraren adina zehazteko auziak ezin helduzkoa zirudien giza ulermenerako, eta halaxe aitortu zuten, besteak beste, James Hutton edo Charles Lyell-en mailako geologoek. Izan ere, 1840rako jada identifikatuak eta hurrenkera kronologikoan jarriak izan ziren zutabe estratigrafikoaren azpizatiketa garrantzitsuenak; hala ere, eskalarik gabeko kronologia bat zen, datarik gabeko Lurraren historia bat.

1859an Charles Darwin, Espezieen jatorrian, data geologiko bat zehazten saiatu zen: kalkulatu zuen zenbat denbora beharko zen lurraren estratuen lodiera jakin bat higatzeko. Ondorioztatu zuen gutxienez 300 milioi urte beharko zirela Ingalaterrako hegoaldeko Weald barrutiko estratu berri samarrak desagerrarazteko, eta horrek berehalako erantzuna ekarri zuen. Hurrengo urtean, John Phillipsek ―1841ean denbora-eskala geologikoaren lehen saioa egin zuena, fosilen korrelazioan oinarrituta― baieztatu zuen zifra hori okerra zela, eta zutabe estratigrafiko osoa higatzeko nahikoa izango zirela, gehienez ere, 100 milioi urte.

Geroxeago, William Thomson fisikariak (geroago Kelvin baroia) kalkulatu zuen 100 milioi urte nahikoa eta gehiago zirela Lurra gaur egun duen tenperaturaraino hozteko, jatorrizko egoera erabat urtu batetik abiatuta. Kelvinen ondorioek ―Lurra oinarrizko nebulosa batetik sortua zelako hipotesi zabaldu eta onartuan oinarrituta, eta indartsu agertzen ziren termodinamika-teorietan funtsatuta― eredua ezarri zuten XIX. mendearen amaiera arte. Geroago, higadura- eta sedimentazio-abiaduren, eguzki-erradiazioaren eta hoztearen, Ilargiaren eta ozeanoen eraketaren unearen kalkuluak bat etorri ziren urte-kopuru gutxi gorabeherako batean: 100 milioi urte.

Dena aldatu zen 1903an deskubritzean elementu erradioaktiboek beroa etengabe igortzen dutela. Hurrengo urtean, Ernest Rutherfordek iradoki zuen harrien adinak kalkulatzeko metodo bat eman zezakeela elementu erradioaktiboek beren desintegrazio-produktuekiko zuten ugaritasun-ratioak. Robert John Strutt-ek eta bere ikasle Arthur Holmes-ek Rutherforden ideia garatu zuten. 1911rako Holmesek erabilia zuen uranio/berun ratioa Kanbriarraurreko hainbat harriren adinak kalkulatzeko. Antza, harrietako batek 1600 milioi urte zituen.

Lurraren adinaren jauzi itzel horrek ekarri zuen zientzialari asko hasieran eszeptiko agertzea. Hogei urte geroago, neurri batean Holmesen lanari esker, geologo gehienek onartu egiten zuten datatze erradioaktiboa metodo fidagarriena zela harrien adina eta Lurrarena berarena zehazteko. Datatze erradioaktiboa berresteko erabakigarriak izan ziren 1913an isotopoak deskubritzea eta 30eko urteetan masen espektrometro modernoa garatzea.

40ko urteetan, metodo erradioaktiboak jada ezarriak zituen Lurraren adinaren muga batzuk, 4000 eta 5000 milioi urteren artean. 1956an Clair Cameron Pattersonek lurraren azaleko isotopoak alderatu zituen bost meteoritoren isotopoekin. Hori oinarri hartuta, ondorioztatu zuen bai Lurraren adina, bai meteoritoena 4.550 ± 70 milioi urtekoa zela. Geroagoko zehaztapen guztiek berresten dute Pattersonen datua, gaur egun oro har onartutako balioa 4.540 ± 50 milioi urtekoa delarik.

——————————————–

Egileaz: Cesár Tomé López (@EDocet) zientzia dibulgatzailea da eta Mapping Ignorance eta Cuaderno de Cultura Cientifica blogen editorea.

Itzulpena: Leire Martinez de Marigorta

Hizkuntza-begiralea: Gidor Bilbao

——————————————–

The post Lurraren adinaz appeared first on Zientzia Kaiera.

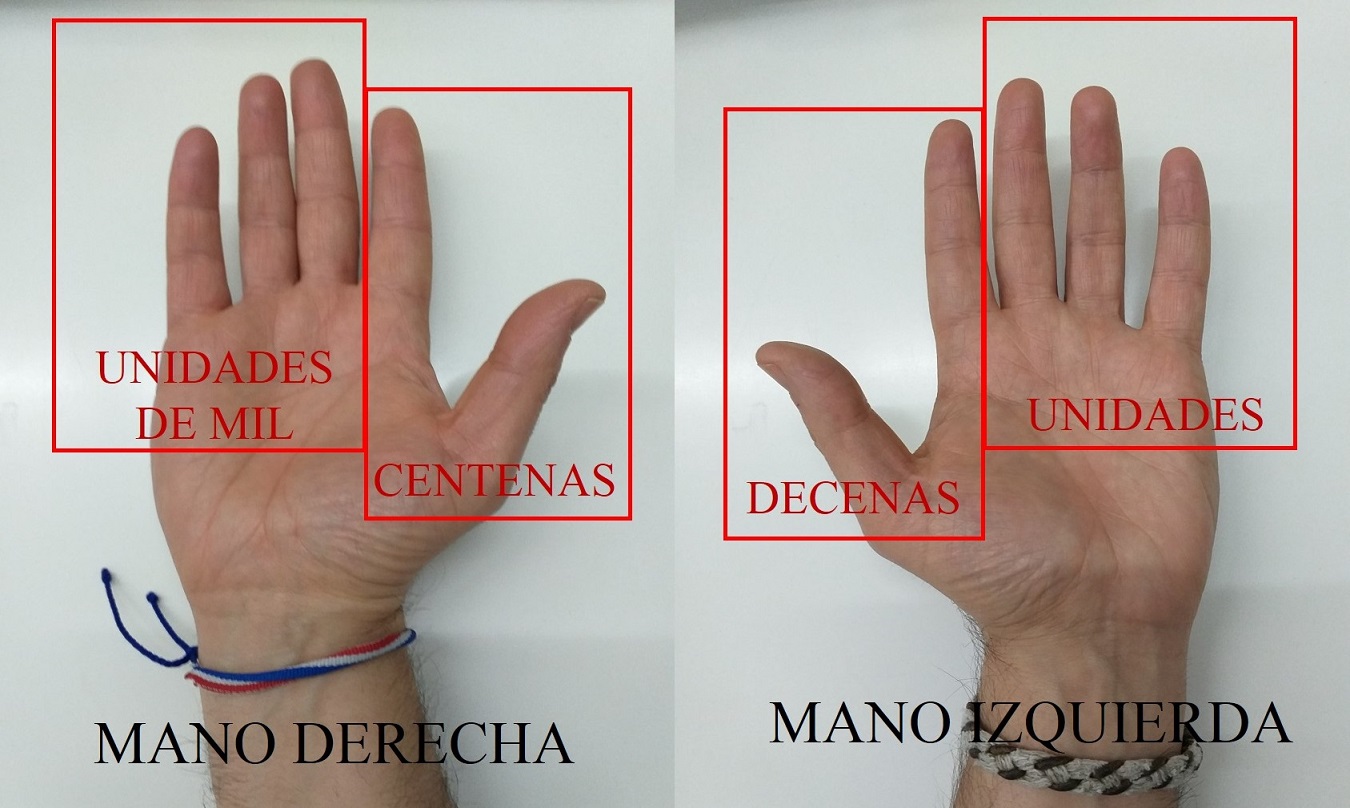

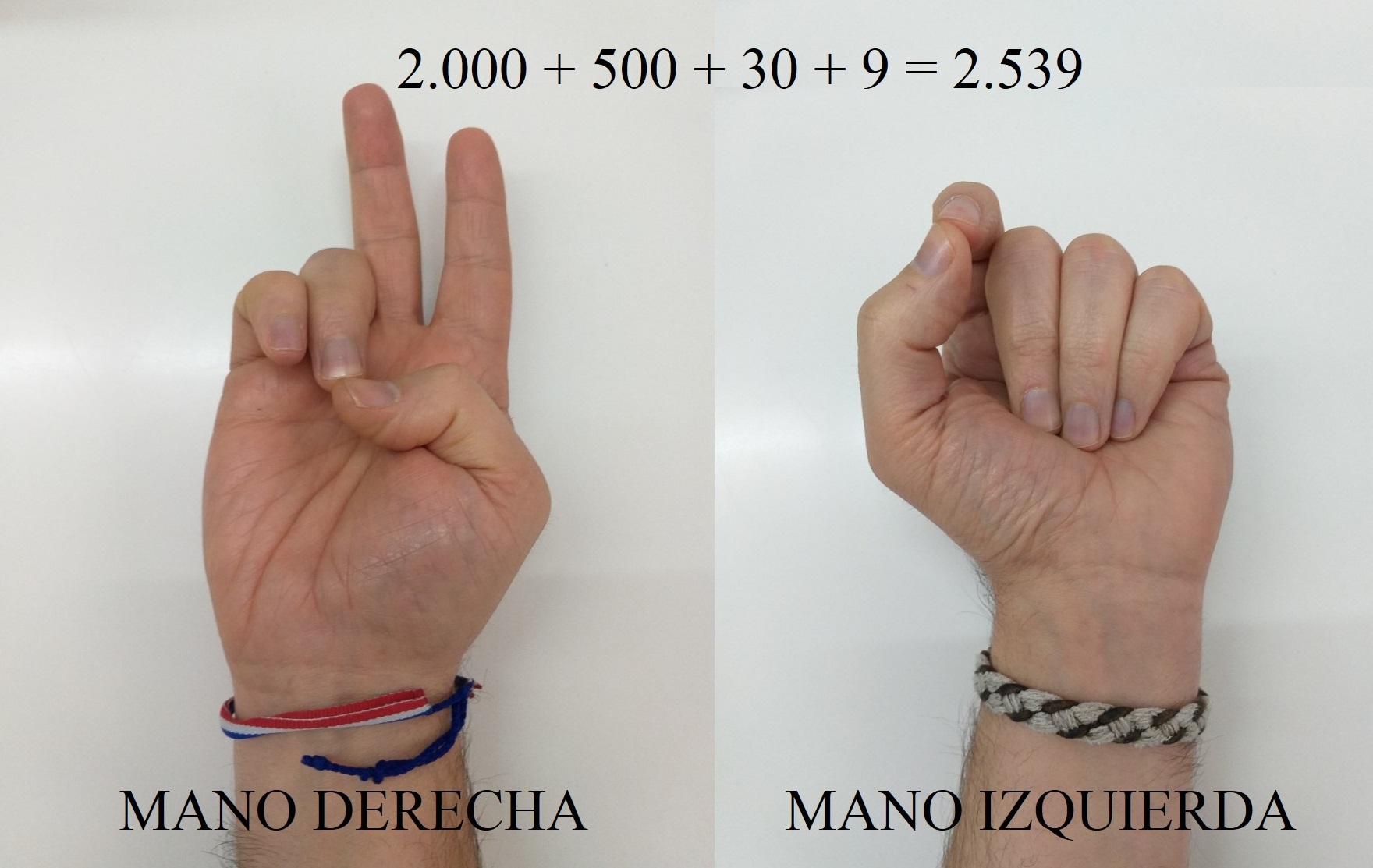

Contar hasta un millón con los dedos de las manos

En las dos primeras entradas de la serie Y tú, ¿cómo cuentas con los dedos? (parte 1 y parte 2) de la sección Matemoción del Cuaderno de Cultura Científica hemos hablado de algunas de las formas de contar con los dedos de las manos que se utilizan en la actualidad a lo largo de todo el mundo, algunas de las cuales tienen un origen muy antiguo.

La práctica de contar con los dedos de las manos es tan antigua como el propio origen de los números, seguramente hace más de cuarenta mil años. Cada pueblo fue desarrollando sus propias técnicas para contar utilizando sus manos, e incluso sus pies o partes de su cuerpo. Se contaron dedos, falanges, nudillos o las zonas entre los dedos, también se utilizaron diferentes posiciones de los dedos para expresar los diferentes números, se desarrollaron sistemas de numeración asociados con diferentes bases, como 5, 10, 12 o 20, entre otras, o se inventaron sistemas más artificiales como el chisanbop o la expresión digital de los números binarios.

Lust Binary Code Aluminum Number Mixed Media Piece, de la artista finlandesa, afincada en EEUU, Veera Pfaffli. Imagen de la página web de la artista

Lust Binary Code Aluminum Number Mixed Media Piece, de la artista finlandesa, afincada en EEUU, Veera Pfaffli. Imagen de la página web de la artistaAntes de entrar en el tema de hoy, expliquemos brevemente qué es eso de la expresión digital de los números binarios, que utilizan para contar algunas personas apasionadas de las matemáticas. Como se explica en este vídeo de Una de Mates, Los números binarios, todo número tiene una expresión binaria, como una serie de 1s y 0s, y toda expresión binaria se corresponde con un número en nuestro sistema de numeración decimal. Si tenemos en cuenta que cada posición en un número binario se corresponde con una potencia de 2 (1, 2, 4, 8, 16, 32, etcétera), al igual que en nuestra base decimal se corresponde con una potencia de 10 (unidades, decenas, centenas, unidades de mil…), entonces podemos conocer el valor, en nuestro sistema decimal, de una expresión binaria cualquiera sin más que conocer qué potencias de 2 están (cuando hay un 1) y cuales no (cuando hay un 0). Así, el número binario, de cinco dígitos, 11010 se corresponde con el número 1 x (24) + 1 x (23) + 0 x (22) + 1 x (21) + 0 x (20) = 1 x (16) + 1 x (8) + 0 x (4) + 1 x (2) + 0 x (1) = 26.

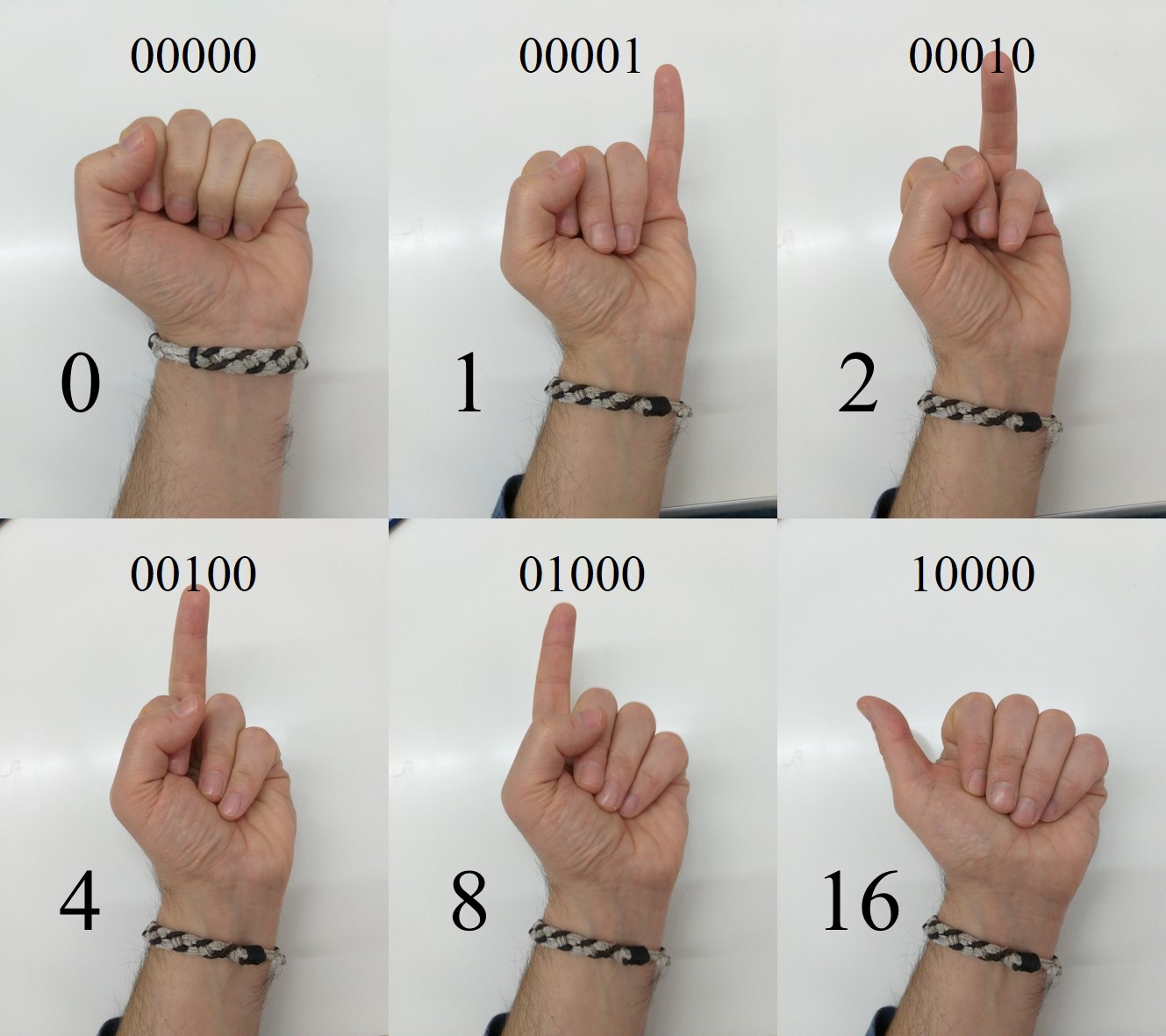

Podemos utilizar nuestras manos para realizar la expresión digital de los números binarios teniendo en cuenta que un dedo abierto simbolizará un 1 y un dedo cerrado un 0. Si utilizamos solo una mano, podremos representar del 0 al 31 mediante las expresiones binarias con cinco dígitos, cada uno de los cuales será un 1 o un 0, es decir, un dedo abierto o cerrado. Así, las potencias de 2 se expresarán digitalmente como: la mano cerrada es 0 (en expresión binaria 00000), solo el meñique abierto 1 (00001), solo el anular abierto 2 (00010), solo el corazón 4 (00100), solo el índice 8 (01000) y el pulgar 16 (10000), como se muestra en la siguiente imagen.

La expresión digital de las cinco primeras potencias de 2 que pueden representarse con una sola mano: 0, 1, 2, 4, 8, 16

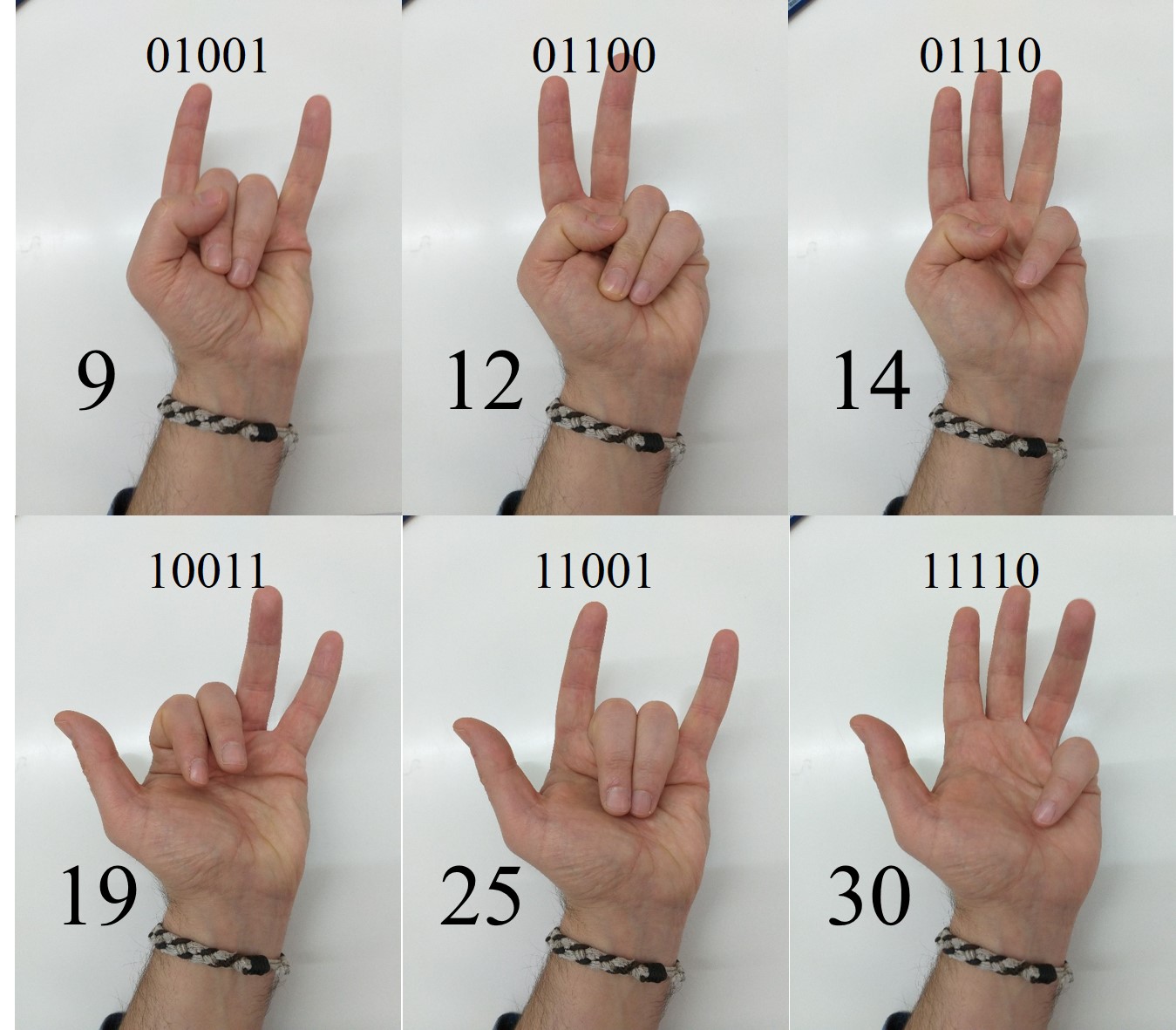

La expresión digital de las cinco primeras potencias de 2 que pueden representarse con una sola mano: 0, 1, 2, 4, 8, 16Y combinando los cinco dedos podemos representar todos los números entre 0 y 31. Como ejemplo se muestra la expresión digital de algunos números en la siguiente imagen. Si se utilizasen las dos manos, es decir, diez dedos, se podrían representar del 0 al 1023. Os planteo un pequeño juego “contad, en orden, los números del 0 al 31”.

Expresión digital de los números binarios correspondientes a los números 9, 12, 14, 19, 25 y 30

Expresión digital de los números binarios correspondientes a los números 9, 12, 14, 19, 25 y 30En la entrada de hoy, tercera de la serie Y tú, ¿cómo cuentas con los dedos?, vamos a explicar un método muy antiguo que permitió contar hasta 10.000, pero más aún, hasta un millón, y cuyo uso estuvo muy difundido tanto en Occidente, como en Oriente, llegando a ser utilizado en muchas zonas hasta en época reciente. Esta forma de representar los números se utilizaba ya en el antiguo Egipto, aunque quienes sí la utilizaron ampliamente fueron los romanos, griegos, árabes, persas y estuvo muy difundida en Europa en la edad media y la moderna.

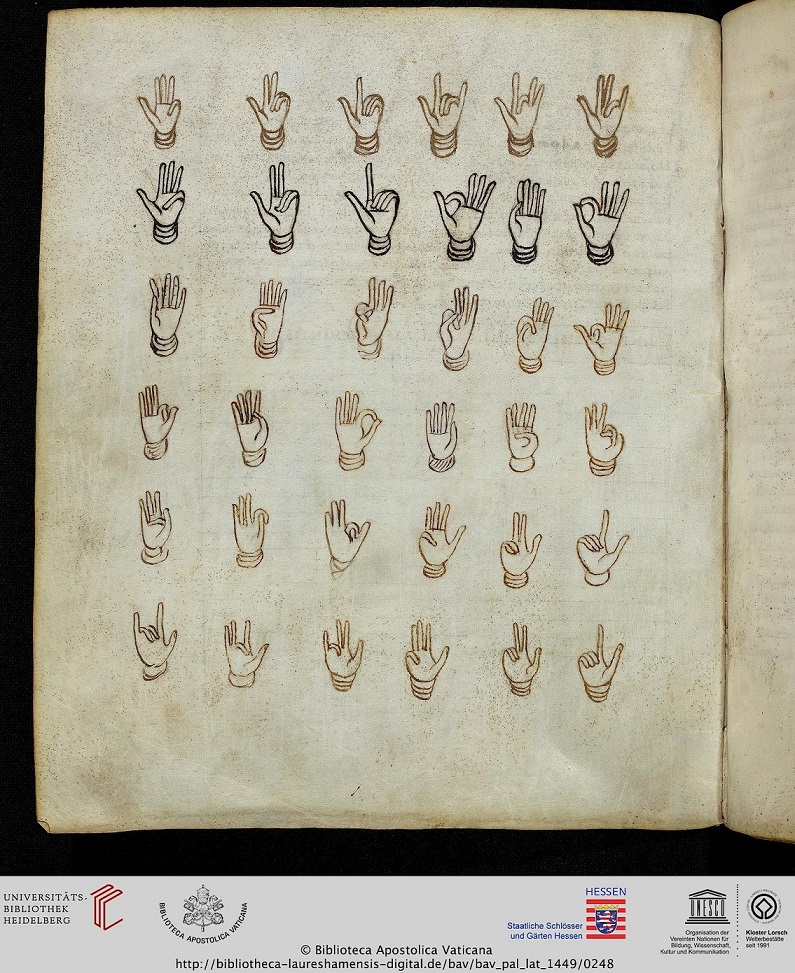

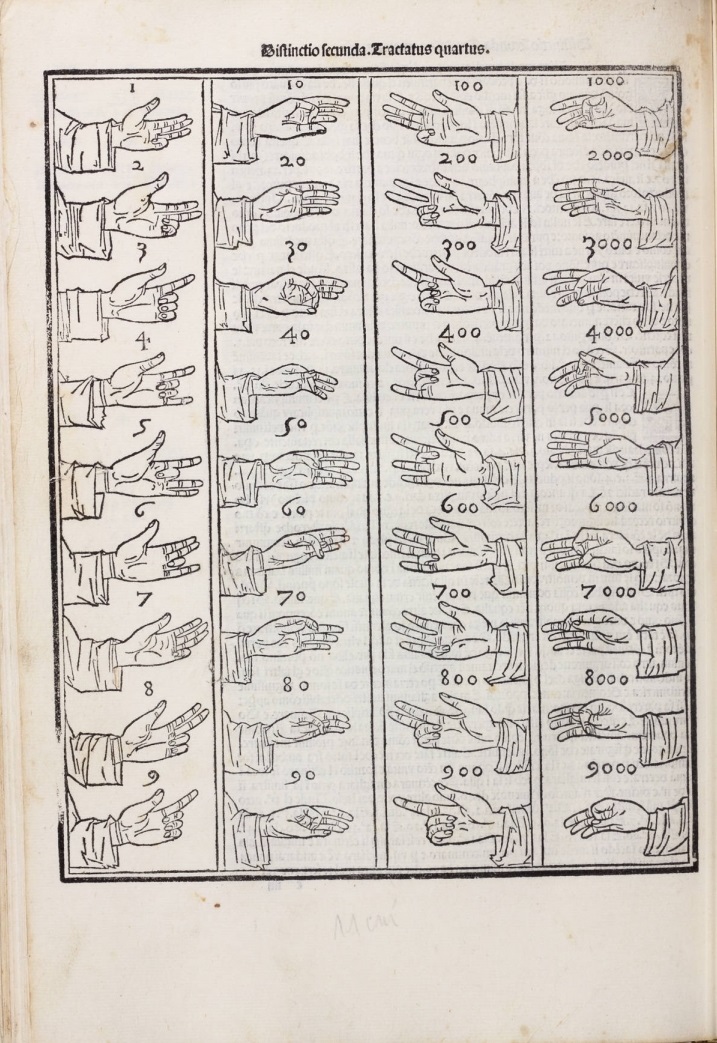

La primera publicación conocida en la que se recoge la explicación de este método de contar con los dedos fue la obra, escrita en latín, De temporum ratione (Sobre la división del tiempo), en su capítulo primero De computo vel loquela digitorum (Sobre la manera de contar y hablar mediante los dedos), del monje benedictino inglés Beda el Venerable (aprox. 672 – 735).

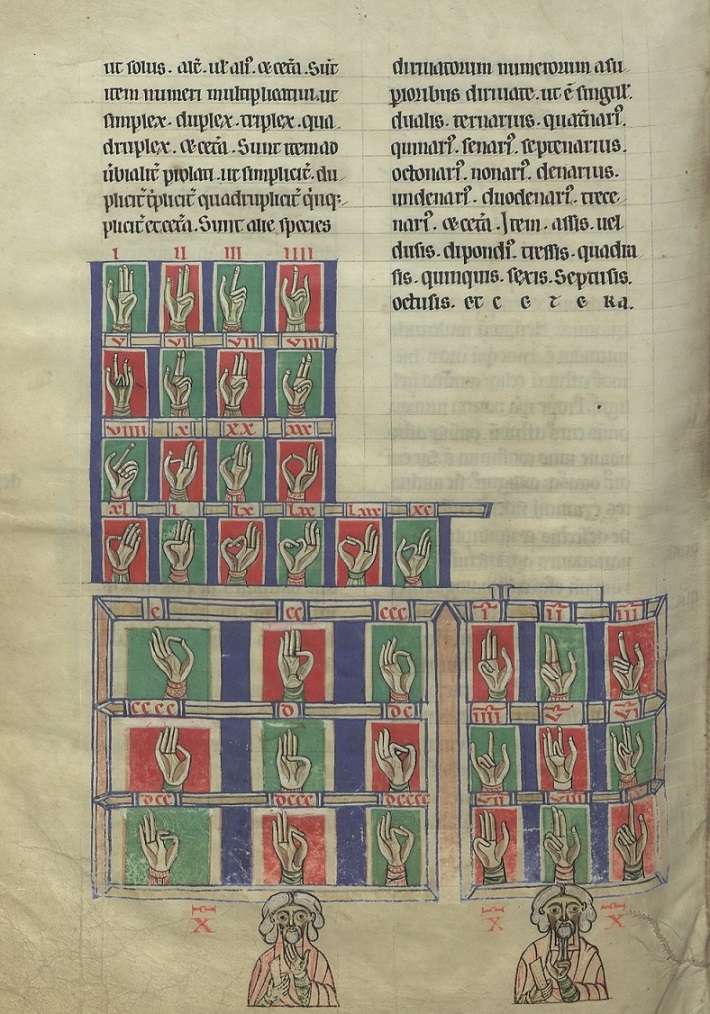

Imagen extraída de la copia manuscrita del siglo IX “Palatinus latinus 1449”, de la obra De temporum ratione, de su capítulo De computo vel loquela digitorum, del monje inglés Beda el Venerable. Dibujo que acompaña al texto en el que Beda explica como representar hasta el número 9.999 con los dedos de las manos. Imagen del proyecto de digitalización de la Biblioteca Apostolica Vaticana. Imagen de la web de la Bibliotheca Laureshamensis digital

Imagen extraída de la copia manuscrita del siglo IX “Palatinus latinus 1449”, de la obra De temporum ratione, de su capítulo De computo vel loquela digitorum, del monje inglés Beda el Venerable. Dibujo que acompaña al texto en el que Beda explica como representar hasta el número 9.999 con los dedos de las manos. Imagen del proyecto de digitalización de la Biblioteca Apostolica Vaticana. Imagen de la web de la Bibliotheca Laureshamensis digitalBeda inicia al primer capítulo De computo vel loquela digitorum de la obra De temporum ratione de la siguiente forma:

“Antes de que empecemos, con la ayuda de Dios, a hablar de cronología y su cálculo, consideramos necesario primero mostrar brevemente la muy necesaria y disponible técnica de contar con los dedos”.

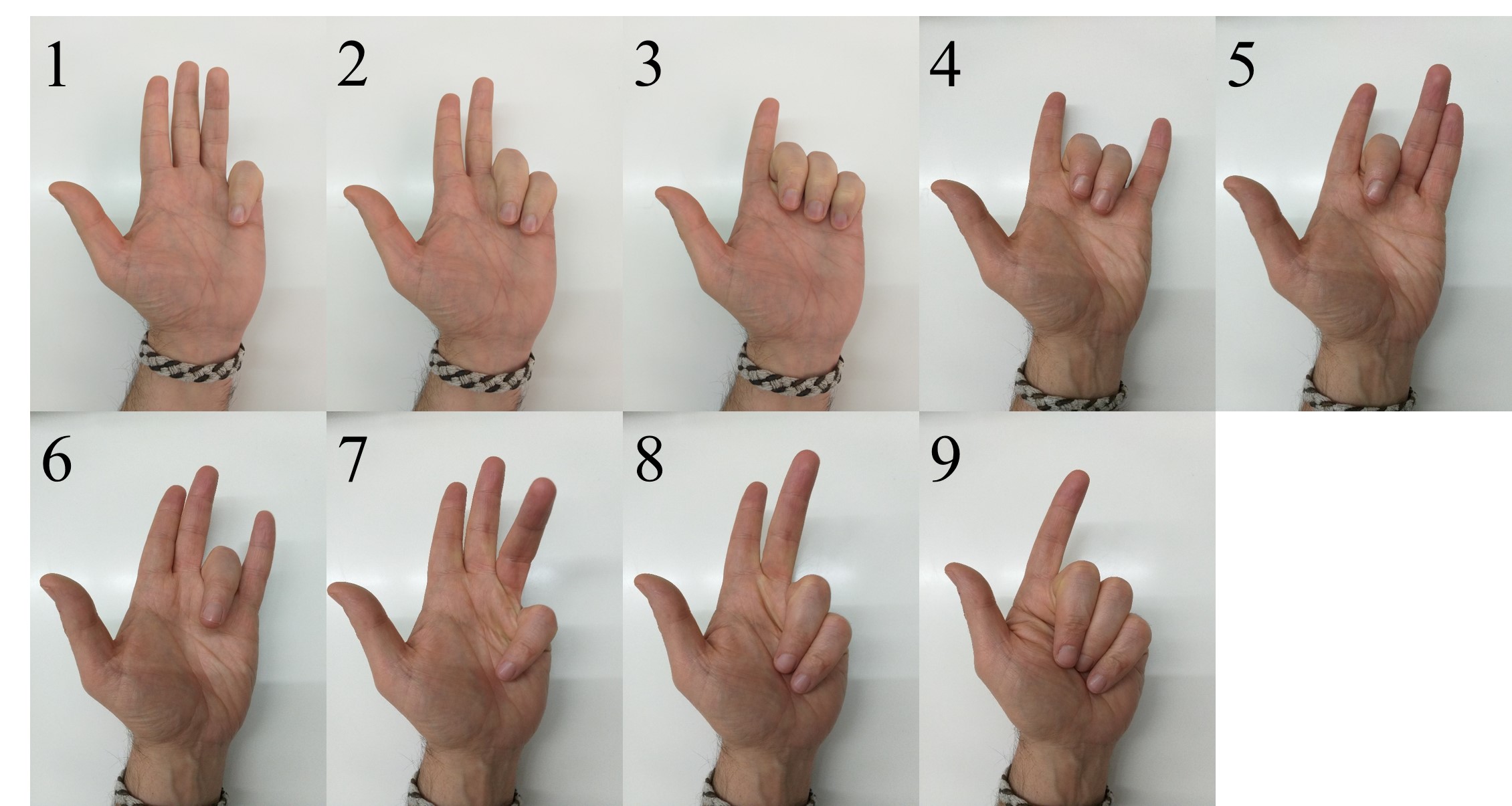

A continuación, el monje benedictino explica cómo hay que colocar los dedos de la mano izquierda para representar los primeros números. Veamos lo que está escrito para los números más pequeños, del 1 al 9, tanto en latín, como su traducción al castellano (pueden compararse los textos con la imagen que se incluye después de estos).

1 “Quum ergo dicis unum, mínimum in laeva digitum inflectens, in médium palmae artum infiges”

1 “Cuando digas uno, doblando el dedo pequeño (meñique) izquierdo, colócalo en la articulación media de la palma”

2 “quum dicis duo, secundum a minimo flexum ibídem impones”

2 “cuando digas dos, dobla el segundo dedo colocándolo en el mismo lugar”

3 “quum dicis tria, tertium similiter afflectes”

3 “cuando digas tres, pliega el tercero de la misma manera”

4 “quum dicis quatuor, ibidem minimum levabis”

4 “cuando digas cuatro, levanta el meñique de dicho lugar”

5 “quum dicis quinque, secundum a minimo similitier eriges”

5 “cuando digas cinco, levanta el segundo dedo de forma similar al meñique”

6 “quum dicis sex, tertium nihilominus elevabis, medio duntaxat solo, qui Medicus appellatur, in medium palmae fixo”

6 “cuando digas seis, levanta del mismo modo el tercero, manteniendo solo el llamado medicinal (anular) unido al centro de la palma”

7 “quum dicis sepiem, mínimum solum, caeteris interim levabis, super palmae radicem pones”

7 “cuando digas siete, levanta los demás dedos, mientras colocas el pequeño sobre la base de la palma”

8 “juxta quem, quum dicis octo, medicum”

8 “haz lo mismo, cuando digas ocho, con el medicinal”

9 “quum dicis novem, impudicum e regione”

9 “cuando digas nueve, añade el impúdico (el dedo corazón) al mismo lugar”

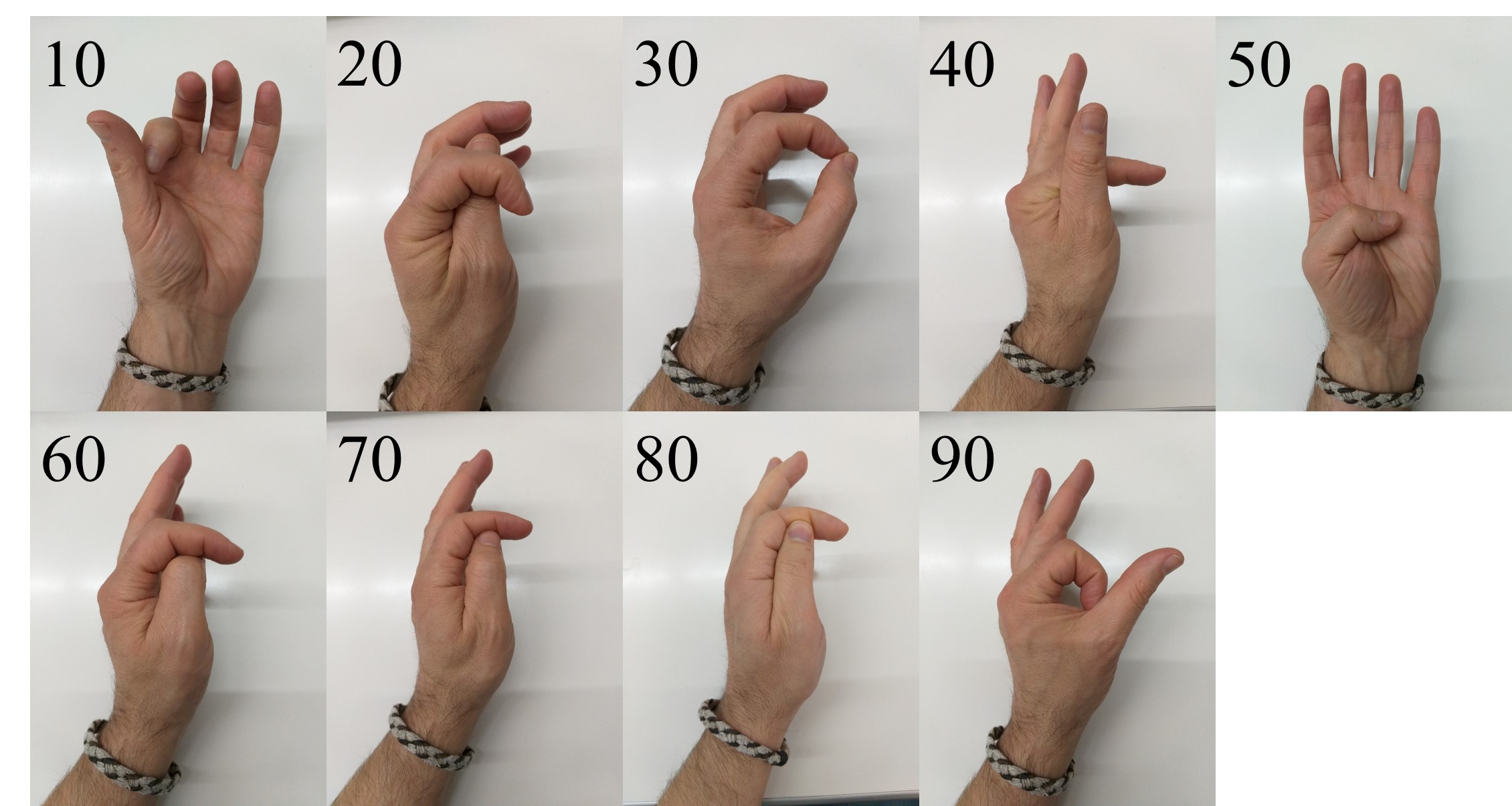

Posición de los dedos meñique, anular y corazón para representar las unidades, los números del 1 al 9, según la descripción del monje benedictino Beda el Venerable

Posición de los dedos meñique, anular y corazón para representar las unidades, los números del 1 al 9, según la descripción del monje benedictino Beda el VenerableComo hemos podido leer, Beda llama minimum al dedo meñique, que era una de las formas de referirse al dedo pequeño de la mano. Por otra parte, según el Diccionario de la lengua española de la RAE, la expresión meñique es un “cruce de menino ‘niño’ y el dialectal mermellique o margarique, variantes de margarite, procedentes del francés antiguo margariz ‘renegado’, ‘traidor’, papel a veces atribuido a este dedo en dichos y consejas”. También se le conoce como dedo auricular, por la costumbre de hurgarse el oído (aurícula) con ese dedo, como ya menciona San Isidoro de Sevilla (556-636) en sus Etimologías (véase la cita en Antiquitatem).

El siguiente dedo, secundum, es el dedo anular, que Beda llama también medicus. Según San Isidoro de Sevilla se debe a que “con él aplican los médicos los ungüentos”, aunque varios autores lo relacionan con el hecho de que en la antigüedad se creía que existía una vena, llamada vena amoris (vena del amor), que conectaba directamente ese dedo con el corazón. Este podría ser el motivo por el cual ese es el dedo elegido para colocar el anillo de boda, y de ahí el otro nombre para ese dedo, el dedo anular. La costumbre de utilizar anillos de boda se remonta al Antiguo Egipto, de donde pasó a Grecia y Roma.