Laminarteko hausturaren I/II modu mistoa aztertzeko saiakuntza konfigurazio berri bat

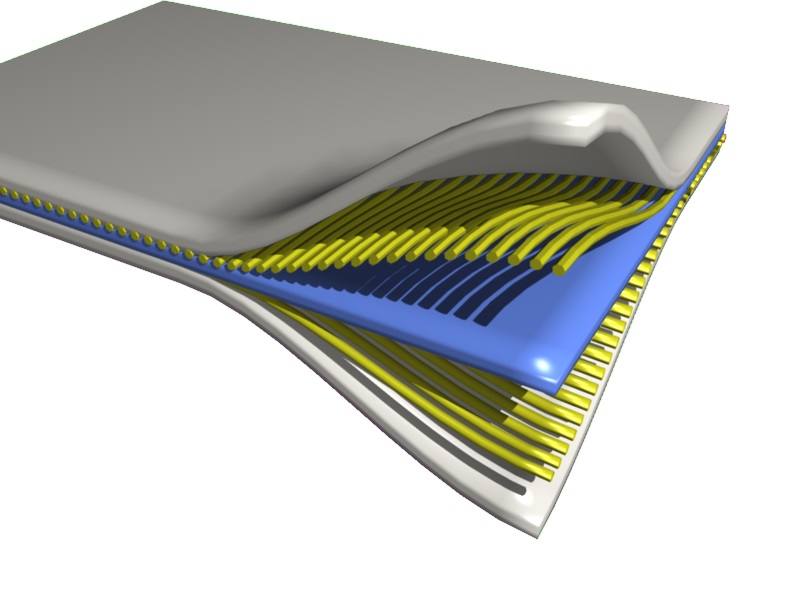

Irudia: Bi fase edo gehiagoz osatutako materialak dira konpositeak.

Materialaren fase bat ez-jarraia izan ohi da, zurrunagoa eta erresistenteagoa eta errefortzua deritzo. Ahulagoa eta deformagarriagoa den faseari matrizea deritzo. Material konpositeen faseak konposite motaren arabera eta aplikazioaren arabera diseinatzen dira. Ezaugarri espezifikoek garrantzia dutenean, materialak egituran konpositeak izendatzen dira eta errefortzuaren norabidean zurruntasun eta erresistentzia handia dute.

Materialak alderatzen direnean, pisu unitateko ezaugarriak erabiltzen dira, espezifikoak deritzonak. Egitura konpositeen kasuan, gerta daiteke, ezaugarri mekanikoak ingeniaritzan erabili ohi diren materialen, esate baterako altzairuaren ezaugarriak baino txarragoak izatea, ezaugarri espezifikoak hobeak direlarik. Egitura konpositeak ohiko materialak baino garestiagoak direnez pisua garrantzi handia duen kasuetan erabiltzen dira.

Egun, konpositeen erabilera ugari dago eta hazten jarraitzen du. Konpositeak, besteak beste, industri aeroespazialean, hegazkinetan, automobilgintzan, itsasuntzietan, energia arloan, azpiegituretan, biomedikuntzan, eta kirol aplikazioetan erabiltzen dira.

Konpositeen zurruntasun eta erresistentzia handiek hegazkinen lehen eta bigarren mailako egituretan erabiltzeko material aproposak egiten ditu. Esate baterako, Boeing 787 “Dreamliner” hegazkinen % 50-a material konpositea da, eta Airbus A350 XWB hegazkinean % 50 baino gehiago konpositez eginda dago, Airbus-en kasuan, lehenengo aldiz metalaren portzentaia konpositearena baino baxuagua delarik.

Haize-energia energia berriztagarrien baliabide garrantzitsu bat da. Aerosorgailuen palek gainazal sostengatzaile baten forma dute, hegazkin baten hegalaren antzekoa. Gainazal horren materialak gogorra, zurruna eta arina izan behar du. Baldintza horiek betetzeko, zuntz errefortzudun konpositeak egokienak dira.

Laminatu konpositeak beraien artean itsatsita dauden laminaz osatuta daude. Lamina bat matrize batean barneratuta dauden norabide bakarrean kokatutako zuntzez, edo ehun bat osatuz dauden zuntzez osatuta dago. Lamina norabide bakarreko zuntzez osatuta badago norabide bakarreko lamina deitzen da. Orientazio bera duten norabide bakarreko lamina batzuk geruza bat osatzen dute. Laminatu konpositea pilaketa sekuentzia bat jarraituz lotzen diren bi lamina edo gehiagoz osatuta dago. Laminen pilaketaren ordena eta orientazioaren arabera, laminatuaren propietate mekaniko desberdinak lor daitezke.

Deslaminazioa edo laminen arteko bereizketa, matrizearen laminarteko pitzadura bezala defini daiteke. Zuntz errefortzudun konposite materialetan, zuntzek laminatuaren planoan hobetzen dituzte propietateak baina ez beraiekiko elkartzuta den planoan. Beraz, laminartean pitzadura bat egonez gero, erraz heda daiteke matrizetik edota matrize-zuntz aldeartetik. Pitzadura hauen hedapenak propietate mekanikoen galtze garrantzitsua dakar, gaur egun zuntz errefortzudun konposite materialek egituretan erabiliak izateko duten eragozpen nagusia izanik.

Pitzadurak edo akatsak dituen egitura batek jasan dezakeen karga maximoa kalkulatzeko edota pitzadura bat bere luzera kritikoa noiz heltzen den aurreikusteko hausturaren mekanika aplika daiteke. Haustura mekanikaren arabera, laminarteko pitzadura baten hedapena hiru modutan gerta daiteke:

- I modua (irekitze modua)

- II modua (lerraketa modua)

- III modua (bihurdura modua)

Material konpositeetan modu hutsetan laminarteko haustura maizago gertatzen da. I/II modu mistoa da maizago ematen dena, modu horrek indar egoerak errealitateko egoera hobeki azaltzen du. Lan honetan, laminatu konpositeen I/II haustura modu mistoa aztertzeko saikuntza konfigurazio berri bat proposatzen da. Aurkeztutako konfigurazioa Bukaerako Pitzaduradun Makurdura (ENF) saiakuntzan oinarrituta dago. Modu mistoa lortzearren, pitzaduraren bi besoen artean arrabola bat sartzen da. II modua kanpoko kargaren bidez lortzen da, eta I modua, arrabola sartzeagatik pitzadura irekitzean lortzen da.

Haustura aztertzeko energia askatze tasa erabili da. Emaitza analitikoak elementu finitoen bidezko kalkuluez lortutako emaitzekin erkatzen dira.

Lan esperimentalean, karbono zuntzez eta epoxi matrizez osatutako norabide bakarreko T300/F593 konpositea erabili da. Pitzadura-luzeraren egokitasuna konprobatzen da probeta bera ENF konfigurazioan hedapenik gabeko saiakuntzak burutuz. Pitzadura-hedapenean zehar energia askatze tasaren balioak irudikatzen dira eta haustura irizpide egokia aukeratzen da.

Artikuluaren fitxa:- Aldizkaria: Ekaia

- Zenbakia: Ale berezia. 2018

- Artikuluaren izena: Laminarteko hausturaren I/II modu mistoa aztertzeko saiakuntza konfigurazio berri bat.

- Laburpena: Lan honetan, laminatu konpositeen I/II haustura modu mistoa aztertzeko, saiakuntza konfigurazio berri bat aurkezten da. Konfigurazioa End Notched Flexuresaiakuntzan oinarrituta dago. Pitzaduraren bi besoen artean, metalezko arrabola bat sartzen da modu mistoa lortzearren. II modua kanpoko kargaren bidez lortzen da, eta I modua, arrabola bat sartuz pitzadura irekitzean lortzen da. Haustura aztertzeko, energia askatzearen tasa erabiltzen da. Haustura modu bakoitzari dagokion tasa, analitikoki kalkulatu ondoren, elementu finituen bidezko kalkuluetan lortutako emaitzekin erkatzen da. Lan esperimentalean, karbono zuntzez eta epoxi matrizez osatutako norabide bakarreko T300/F593 konpositea erabiltzen da. Pitzadura luzera egoki neurtuta dagoen egiaztatzen da, energia askatzearen tasaren balioak irudikatzen dira, eta haustura irizpide egokia aukeratu da. Gainera, GIc eta GIIc parametroak ere kalkulatzen dira.

- Egilea: Ana Boyano, Juan Luis Osa, Unai Fernandez-Gamiz, Leyre Torre Faustino Mujika

- Argitaletxea: UPV/EHUko argitalpen zerbitzua

- ISSN: 0214-9001

- Orrialdeak: 37-50

- DOI: 10.1387/ekaia.17895

————————————————–

Egileaz:

Ana Boyano, Juan Luis Osa eta Faustino Mujika UPV/EHUko Ingeniaritza Mekanikoa Sailean dabiltza, Unai Fernandez-Gamiz Ingeniaritza Nuklearra eta Jariakinen Mekanika Sailean eta Leyre Torre Meatze eta Metalurgia Ingeniaritza eta Materialen Zientzia Sailean

————————————————–

Ekaia aldizkariarekin lankidetzan egindako atala.

The post Laminarteko hausturaren I/II modu mistoa aztertzeko saiakuntza konfigurazio berri bat appeared first on Zientzia Kaiera.

Los champús sin sulfatos y la libertad de decidir

¿Hay razones por las que descartar los champús con sulfatos? ¿Qué función tienen en el producto? ¿Hay alternativas? ¿Son nocivos?

Los champús, geles de ducha y geles de limpieza en general, llevan tensioactivos (también llamados surfactantes) entre sus componentes mayoritarios. La razón es la más evidente de todas: sirven para limpiar. Los sulfatos presentes en estos cosméticos son un tipo de tensioactivos.

-

¿Qué son los tensioactivos?

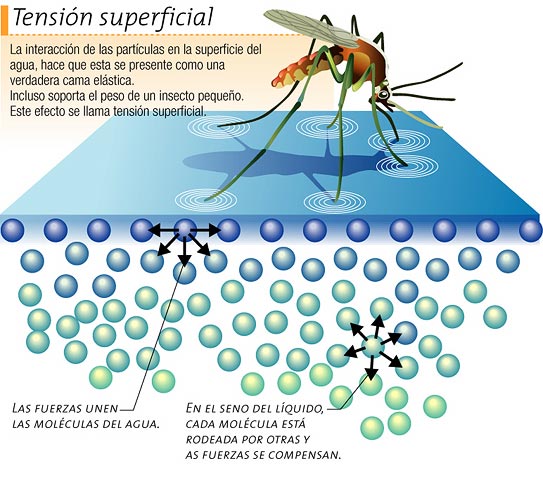

La tensión superficial es la fuerza que actúa en la superficie de un líquido y se dirige hacia su interior. El resultado es que la superficie del líquido presenta cierta contracción. La causa son las fuerzas de adhesión entre las moléculas del propio líquido. Así, la tensión superficial la podemos entender como la resistencia de un líquido contra una fuerza externa. Si esta fuerza es comparativamente pequeña, la superficie del líquido puede ser capaz de soportarla: por ejemplo, algunos insectos son capaces de posarse sobre el agua porque esta presenta una tensión superficial suficiente.

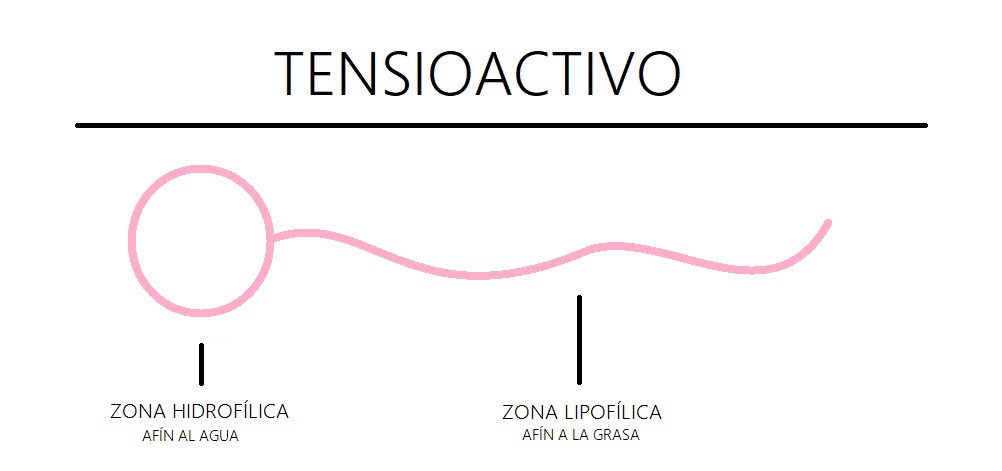

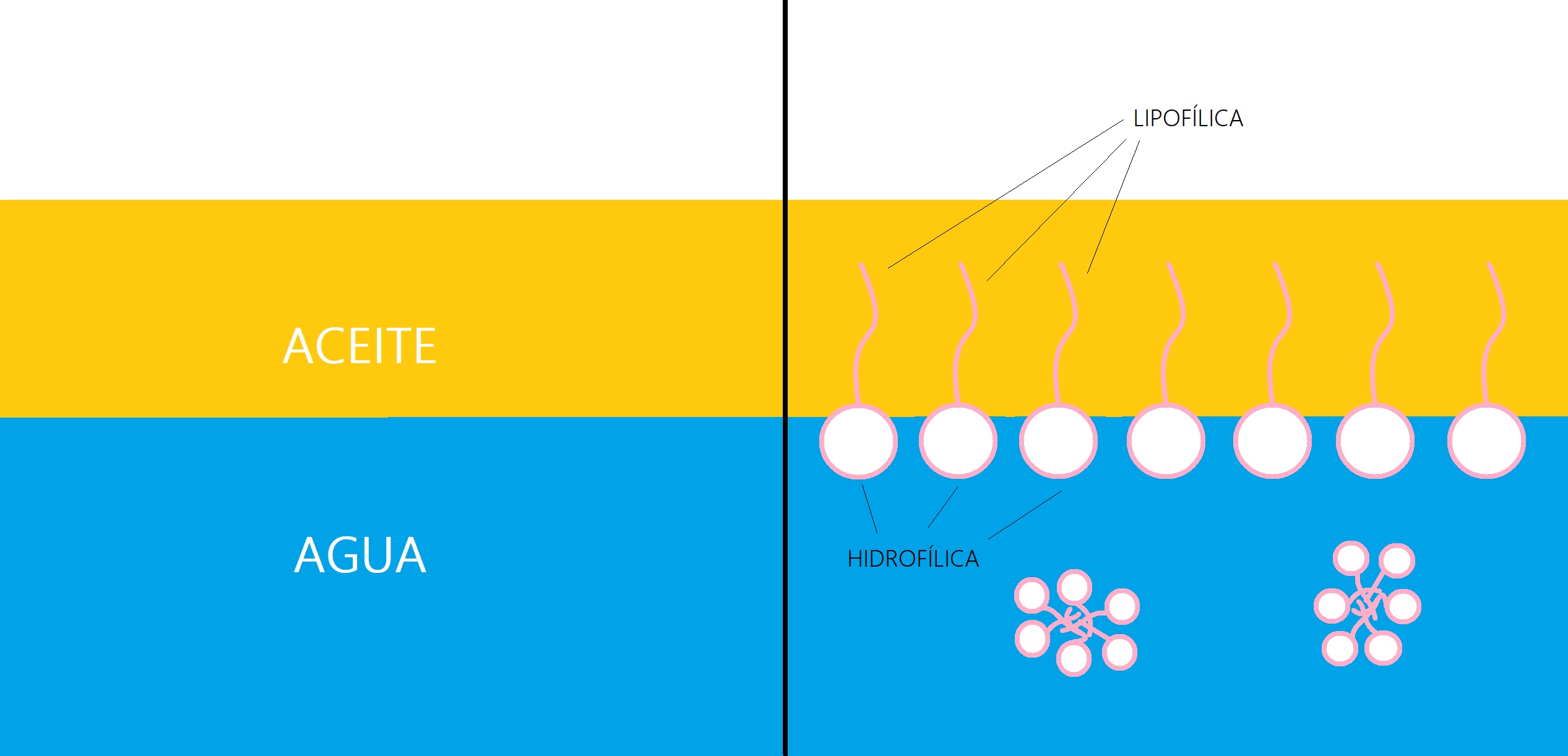

Los tensioactivos son sustancias que disminuyen la tensión superficial entre fases. Si tenemos dos fases inmiscibles, como el agua y el aceite, podemos conseguir que emulsionen (que se mezclen) añadiendo un tensioactivo.

Podemos distinguir dos tipos de sustancias: hidrofílicas, con afinidad por el agua, y lipofílicas, con afinidad por las grasas. Las sustancias hidrofílicas y lipofílicas se repelen como en el caso del agua y el aceite. Pero si conseguimos rebajar lo suficiente la tensión superficial entre ellas el efecto final es que permanecen mezcladas.

Esto lo podemos observar si añadimos un tensioactivo (como el lavavajillas) en un vaso con agua y aceite y agitamos. Pasaremos de tener dos fases diferenciadas a una mezcla.

Lo que hacen los tensoactivos es colocarse en forma de capa monomolecular adsorbida en la superficie entre las fases hidrofílicas e hidrofóbicas. De hecho, los tensioactivos son sustancias que presentan una zona lipofílica y otra hidrofílica, de modo que se orientan generando una franja de contacto entre las dos fases. De esta manera, las moléculas de la superficie de las fases disminuyen la fuerza dirigida hacia el interior. El resultado es que los tensoactivos rebajan el fenómeno de tensión superficial.

Tensioactivo formando una capa monomolecular entre las fases agua-aceite. Y tensioactivo rodeando pequeñas gotas de aceite dentro del agua en forma de micelas.

Tensioactivo formando una capa monomolecular entre las fases agua-aceite. Y tensioactivo rodeando pequeñas gotas de aceite dentro del agua en forma de micelas.

Existen diferentes tipos de tensioactivos. Según la naturaleza de su zona hidrofílica y de su zona lipofílica presentarán unas cualidades diferentes en el producto final. Según la naturaleza de sus zonas se establece el denominado equilibrio hidrofílico-lipofílico (HLB) por el que sabremos si un tensioactivo consigue emulsionar dos líquidos inmiscibles y de qué modo, si tiene capacidad de formar espumas, o cuánta detergencia presenta (capacidad de solubilizar la grasa, es decir, capacidad de limpieza).

-

Tipos de tensioactivos

La clasificación más habitual responde a cómo es la zona hidrofílica. Esta zona puede presentar carga eléctrica, así que los clasificamos en:

–Tensioactivos aniónicos, con carga negativa. Estos son los más habituales en cosméticos de limpieza, como champús y geles de ducha. Son buenos emulsionantes, generan espuma y presentan buena detergencia. Entre ellos encontramos los sulfatos (Sodium laureth sulphate, Sodium lauryl sulfate…), los carboxilatos (jabones), algunos sulfonatos (Sodium alkylbencene sulfonate, Dodecilbencene sulphonate…), tauratos (Sodium methyl cocoyl taurate), sulfosuccinatos (Disodium lauryl ether sulfosuccinate), etc.

-Tensioactivos catiónicos, con carga positiva. Estos se emplean en cosméticos que necesitan emulsión porque presentan dos fases (acuosa y oleosa) pero que no se destinan a limpieza, como pueden ser las mascarillas capilares y acondicionadores. Son buenos emulsionantes, humectantes y no generan espuma.

La fibra capilar presenta carga negativa, así que los tensioactivos catiónicos se adhieren a ella con facilidad. La función que tienen no es de limpieza, sino de lubricación, por lo que aportan brillo, suavidad y reducen la carga electrostática del cabello y, por tanto, el encrespamiento.

Entre ellos encontramos sobre todo sales de amonio cuaternarias (Quaternium-15, Quaternium-22, Quaternium-87, Cetrimonium chloride, Dicocodimonium chloride, Behentrimonium cloride, Behentrimonium methosulphate…) y esterquats, que también son sales cuaternarias de amonio pero con un enlace tipo éster (como el Distearoyleththydroxyethylmonium methosulphate). Este enlace tipo éster los hace menos irritantes, si cabe, y además los convierte en sustancias fácilmente biodegradables.

–Tensioactivos anfóteros, la carga cambia en función del pH. Sí se utilizan en cosméticos de limpieza, habitualmente acompañados por tensioactivos aniónicos, por lo que actúan como co-surfactantes. Resultan menos irritantes que los aniónicos, son más caros, y presentan buena generación de espuma, emulsión y detergencia. Son, por ejemplo, el Disodium cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl betaine…

–Tensioactivos neutros o no iónicos, sin carga. Se utilizan como emulsionantes, no como agentes de limpieza. Entre ellos encontramos los PEG-n (propilen glicoles como el PEG-55 Prpylene glicol oleate, PEG-25 Propylene Glycol Stearate, PEG-75 Propylene Glycol Stearate) y el polioxiéter de alcohol láurico (Laureth-23, Laureth-4).

-

El agua no limpia, limpia el champú

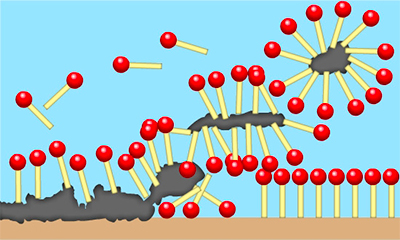

El cabello se ensucia con la propia grasa de las glándulas sebáceas, por la descamación del cuero cabelludo y por contaminantes ambientales que se van acumulando en la cabeza. El agua no puede limpiar esta suciedad, precisamente porque no es capaz de mezclarse con ella. La suciedad es lipofílica mientras que el agua es hidrofílica.

El cabello sano tiene una superficie lipofílica (a la que se adhieren los lípidos pero que repele el agua). Por eso hacen falta los tensioactivos, para separar el sebo del cabello. La materia grasa se emulsiona con el champú y el agua y es arrastrada con el aclarado.

Los tensioactivos rodean la suciedad (lipofílica) orientando su zona lipofílica hacia ella y su zona hidrofílica hacia fuera, hacia el agua, de forma que la suciedad queda encapsulada y es fácil arrastrarla con el aclarado. A estas cápsulas las llamamos micelas.

-

¿Por qué un cosmético está formulado con unos tensioactivos y no otros?

Todos los cosméticos de limpieza incluirán en su formulación uno o varios tensioactivos aniónicos. Esto es así porque son las únicas sustancias capaces de arrastrar la suciedad.

También tienen otras virtudes, como la capacidad de formar espumas. El sodium lauryl sulphate (SLS), el sodium laureth sulphate (SLES), el jabón natural o el cocamidepropyl betaine, son agentes muy espumantes. La generación de espumas facilita el aclarado y, lo más importante, mejora la sensorialidad del producto; pero no hace que un champú limpie mejor, ni tampoco es indicativo de la presencia de sulfatos, ya que hay muchos otros tensioactivos que también son espumantes.

Los tensioactivos catiónicos solo se emplean en productos para el cabello que no limpian, como mascarillas o acondicionadores. Los champús, además de tensioactivos aniónicos podrán contener otros que faciliten la emulsión o que hagan que el producto sea más suave con la piel.

Los tensioactivos aniónicos pueden presentar mayor o menor detergencia, es decir, mayor o menor capacidad de arrastrar la suciedad y el sebo del cabello. Normalmente, si un tensioactivo presenta una alta detergencia, podría llegar a ser irritante. No obstante, los champús no están formados solo por agua y tensioactivos, sino que presentan toda una serie de sustancias que, como conjunto pueden dar fórmulas más o menos agresivas para el cuero cabelludo. Así que no debemos de juzgar la agresividad de un champú por los tensioactivos que contiene, porque estaríamos obviando cómo se comporta la fórmula completa.

Por norma general, la fórmula de un champú será un 75-90% agua, 10-25% tensioactivos, 1-5% emolientes e hidratantes, 1-2% conservantes y 1-2% otras sustancias, como controladores de pH, espesantes, perfumes y colorantes.

Por ejemplo, los carboxilatos, también denominados jabones, son tensioactivos aniónicos de elevada detergencia. Resultan los más irritantes para la piel y por eso es poco habitual encontrarlos en los champús, porque eliminarían sebo en exceso y terminarían por resecar el cabello, el cuero cabelludo e intensificarían problemas prexistentes de dermatitis. Aun así, los jabones combinados con emolientes y otros tensioactivos humectantes, sí podrían dar lugar a fórmulas suaves, por eso podemos encontrarlos en algunos geles de ducha y sobre todo en pastillas de jabón corporal.

-

Cómo saber si un champú lleva sulfatos

Los tensioactivos aniónicos más habituales de los champús son los sulfatos. Es fácil detectarlos porque los encontramos entre la lista de ingredientes con nombres terminados en -sulphate. Normalmente están entre los tres primeros ingredientes de la fórmula, es decir, entre los más abundantes. Recordemos que los ingredientes de un cosmético se ordenan de mayor a menor cantidad. Después del agua, que es el ingrediente mayoritario de los champús, aparecerán los tensioactivos.

-

No todos los sulfatos son iguales

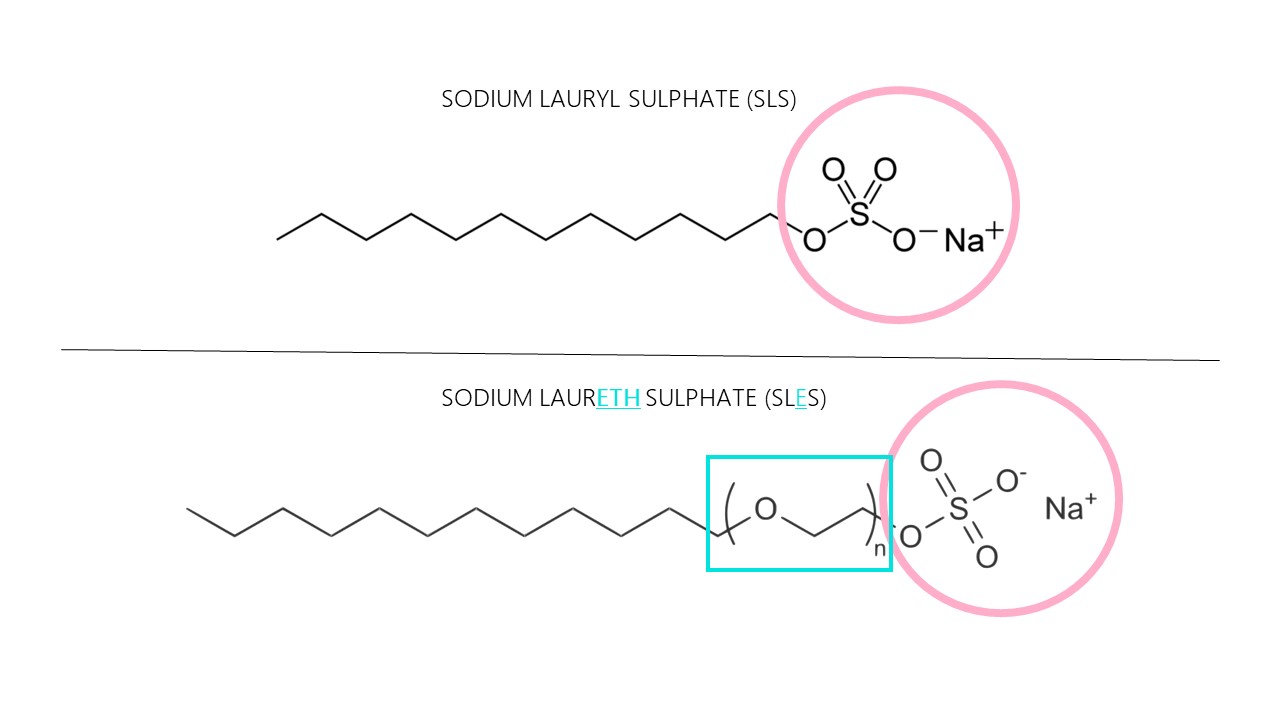

Los sulfatos más habituales de los champús son el sodium lauryl sulfate (SLS), el sodium laureth sulphate (SLES) y el sodium coco sulphate (SCS).

El sodium lauryl sulphate (SLS) es un tensioactivo aniónico de alta detergencia y puede resecar e irritar la piel. Es complicado formular champús con este tensioactivo que no resulten agresivos para el cuero cabelludo.

En cambio, el sodium laureth sulphate (SLES) es un tensioactivo aniónico que, aunque también tiene alta detergencia, es más suave para la piel y menos irritante gracias al enlace tipo éter que presenta la molécula. Por eso es común encontrarnos el SLES en champús con fórmulas respetuosas con el cuero cabelludo, incluyendo los champús formulados para pieles sensibles.

El sodium coco sulphate es otro tensioactivo aniónico de alta detergencia. Químicamente es mayoritariamente un lauryl, es decir, es un tensioactivo químicamente análogo al SLS cuyo nombre comercial alude al origen (aceite de coco) y por ello resulta más apetecible para el consumidor. Tanto el SLS como el SCS se obtienen a partir del aceite de coco en diferentes etapas del refinado, así que su procedencia “natural” no les convierte en mejores. La procedencia de una sustancia no es un buen criterio para escoger o descartar un producto cosmético.

-

La moda de los champús sin sulfatos

Hace tiempo que se ha puesto de moda el uso de champús sin sulfatos. Desgraciadamente estas modas no suelen ir acompañadas de hechos científicos que respalden las decisiones del consumidor, sino más bien responden a pulsiones derivadas de estrategias de márquetin como la moda del SIN. En general el SIN lo interpretamos como mejor, sin profundizar demasiado.

En el caso de los sulfatos, sí podríamos hacer la generalización de que, al tener alta detergencia, resultan más agresivos para la piel. Pero esa generalización no responde a la realidad, ya que un champú está formado por muchos otros ingredientes que pueden convertirlo en un producto respetuoso con la piel.

Es cierto que el SLS es un tensioactivo irritante y con una detergencia tan alta que limpia más de lo que necesitamos limpiar. Es decir, si nos lavamos el pelo con frecuencia, un tensioactivo como el SLS no es necesario. No da tiempo a que se acumule tanta suciedad en nuestro cabello. De hecho, resulta contraproducente arrastrar todo el sebo que lo recubre, ya que le resta elasticidad, brillo y aumenta su tendencia a encresparse.

En cambio, en SLES no presenta una detergencia tan alta y es más respetuoso con la piel. El sodium laureth sulphate (SLES) está especialmente indicado para limpiar bien el cabello si utilizamos lacas, espumas, gominas o pastas de peinado. También para pelos especialmente grasos que tienden a acumular suciedad. Es estos casos es indispensable usar un buen tensioactivo como el SLES, ya que los tensioactivos más suaves podrían no limpiar nuestro cabello en profundidad, lo que resulta peor para nuestra salud capilar.

Los productos para peinado, como lacas y pastas, contienen polímeros y siliconas que los tensioactivos más suaves no consiguen eliminar, por eso no podemos descartar el uso del SLES. Las personas que no emplean productos de peinado y que no tienen el pelo especialmente graso, pueden prescindir del SLES, o utilizar champús con SLES una o dos veces al mes.

-

Los sulfatos no son tóxicos ni cancerígenos

La American Cancer Society, la FDA, la comisión europea y la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario (AEMPS) permiten tanto el uso de SLS como SLES en productos cosméticos, y no hay estudios que vinculen el cáncer con su uso.

Sin embargo, en el proceso de fabricación del SLES se produce 1,4-dioxano como residuo. A determinadas dosis, este compuesto sí ha podido relacionarse con el cáncer hepático en ratones. Eso sí, a partir de ingestas de agua contaminada con 1 g de 1,4-dioxano por litro. Éste y otros estudios similares se han utilizado para tergiversar la realidad del uso del SLES en cosméticos. Los cosméticos con SLES no contienen 1,4-dioxano, ya que son dos sustancias diferentes y que sabemos separar. Además de lo obvio: no podemos extrapolar estudios en ratones a humanos, los cosméticos no se beben, el compuesto no tiene la misma capacidad de penetración a través de la piel que ingiriéndolo, y el 1,4-dioxano no está realmente presente en los cosméticos con SLES, ya que es un subproducto de síntesis, no es un ingrediente que se use en cosmética.

La realidad es que sabemos sintetizar SLES y purificarlo para que no contenga nada de 1,4-dioxano. Tanto es así que el Cosmetic Ingredient Review (CIR) Expert Panel estableció en el último estudio toxicológico que el 1,4-dioxano no supone un riesgo real, principalmente porque es indetectable en los productos finales.

-

Tengo el cuero cabelludo sensible, reactivo, con dermatitis ¿Podría usar sulfatos?

Sí. Hay champús con SLES formulados para cueros cabelludos sensibles, reactivos e incluso con dermatitis seborreica. Esto es así porque la fórmula del champú permite limpiar al mismo tiempo que hidrata, calma y regenera la piel. Esto se consigue gracias a la presencia de otras sustancias como el pantenol (provitamina B5), la sensirina, la piroctona olamina, que calman la piel, alivian la irritación, o la niacinamida, que restablece la barrera lipídica de la piel. Así que sí, es posible que el champú que mejor sienta a tu cuero cabelludo contenga SLES. No dejes de usarlo por ello.

También hay champús con alternativas al SLES, principalmente con tensioactivos aniónicos como los tauratos, los sulfonatos o sulfosuccinatos, con un poder de detergencia entre medio y bajo. Para personas con el cuero cabelludo sensibilizado que necesitan lavarse el pelo a diario, son una muy buena opción. Si lo necesitas, podrías combinarlos con champús calmantes con SLES una o dos veces al mes.

-

Si no disponemos de toda la información, ninguna de nuestras decisiones será libre

Esto es aplicable a todo, incluidas nuestras decisiones de compra. Quien decide comprar un champú sin sulfatos porque cree que son tóxicos, no sirven para nada, son irritantes, están de moda, es lo que usa tal famoso, está basando su decisión en sospechas, creencias y querencias. La realidad de la formulación de un buen cosmético va más allá de la presencia de un tipo de ingrediente. El “sin sulfatos”, igual que casi toda la cosmética “sin cosas”, responde más a una vaga estrategia de venta que a un hecho. Realmente esta estrategia se aprovecha de una triste realidad y la promueve: la incultura científica. Es una estrategia basada en pensar que los consumidores no sabemos qué es un sulfato, pero que si ponen “sin sulfato” asumiremos que es mejor. Es lo que sucede con el “sin parabenos” o con el “sin siliconas”. A esto además le sumamos toda la desinformación que circula por ahí acerca de la composición de los cosméticos. El consumidor demanda y los laboratorios fabrican. Y la bola se hace más grande.

La moda de los cosméticos SIN puede parecer inocua porque todos los cosméticos son seguros y pasan los controles de las autoridades sanitarias antes de salir a la venta, incluidos todos sus ingredientes. Pero la realidad es que la moda de lo SIN pone de manifiesto la desconfianza sobre el sector y la excesiva importancia que damos a las voces no autorizadas.

Como consumidora me gustan las estrategias de márquetin que me hablan de la realidad científica de un producto, de los ensayos clínicos, de los estudios que hay detrás, de los principios activos con evidencia científica. Me gustan los cosméticos que incluyen una suerte de prospecto. Eso es lo que espero de los laboratorios cosméticos. Si hacen ciencia, quiero que me la cuenten. La ciencia que hacen los laboratorios cosméticos es la propaganda que me resulta más convincente.

Si no lo publicitan así, será porque funcionaría para mí, que soy química, pero no para la mayoría de los consumidores y potenciales consumidores. O a lo mejor es que se han acostumbrado a que los consumidores seamos poco exigentes con la publicidad. O a lo mejor es que no tengo ni idea de márquetin.

Sin embargo, cada vez hay más gente que invierte su tiempo en tratar de descifrar la lista de ingredientes de un cosmético. Es una tarea casi imposible para alguien que no sepa de formulación cosmética, es decir, que no sepa de química. Quizá no sea una cuestión de exigencia. A lo mejor con tanto SIN y tanta desinformación, estamos paranoicos.

El conocimiento no solo hará que tu decisión sea más fácil, sino que hará que tu decisión sea más libre. Y esto aplica a los champús y los sulfatos como a cualquier otra esfera de la vida.

-

Conclusiones

– ¿Hay razones por las que descartar los champús con sulfatos? No. Los champús hay que juzgarlos por su fórmula. Un champú con sulfatos puede tener una fórmula específica para cueros cabelludos reactivos. Y un champú sin sulfatos, con una fórmula inadecuada, puede resultar irritante. Lo importante es la fórmula, no uno solo de sus ingredientes.

– ¿Qué función tienen en el producto? Los sulfatos son tensioactivos, sirven para encapsular la suciedad del pelo y arrastrarla con el aclarado. El agua por sí sola no es capaz de limpiar.

– ¿Hay alternativas? Sí, existen varios tensioactivos aniónicos en el mercado que no son sulfatos. Y entre los sulfatos, también hay diferencias. Es mucho más respetuoso con la piel y el pelo el sodium laureth sulphate (SLES) que el sodium lauryl sulphate (SLS).

– ¿Son nocivos? No. Los sulfatos son ingredientes autorizados por la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario, así que su uso es seguro.

Sobre la autora: Déborah García Bello es química y divulgadora científica

El artículo Los champús sin sulfatos y la libertad de decidir se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Kromosomez

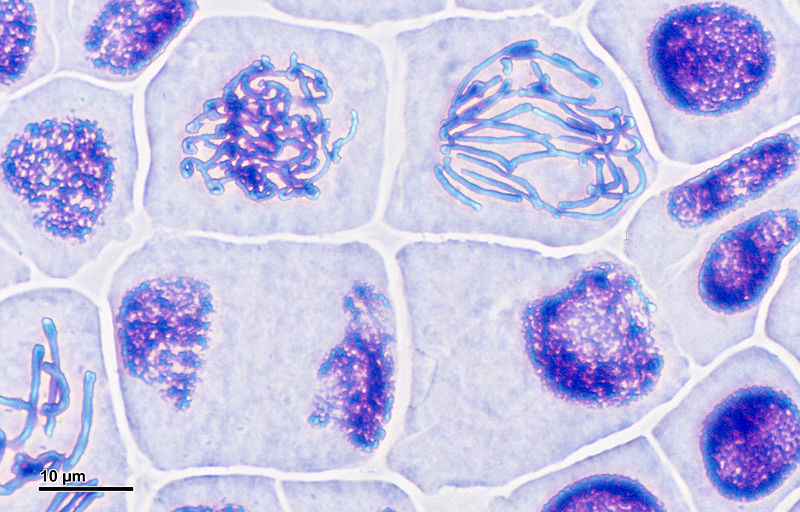

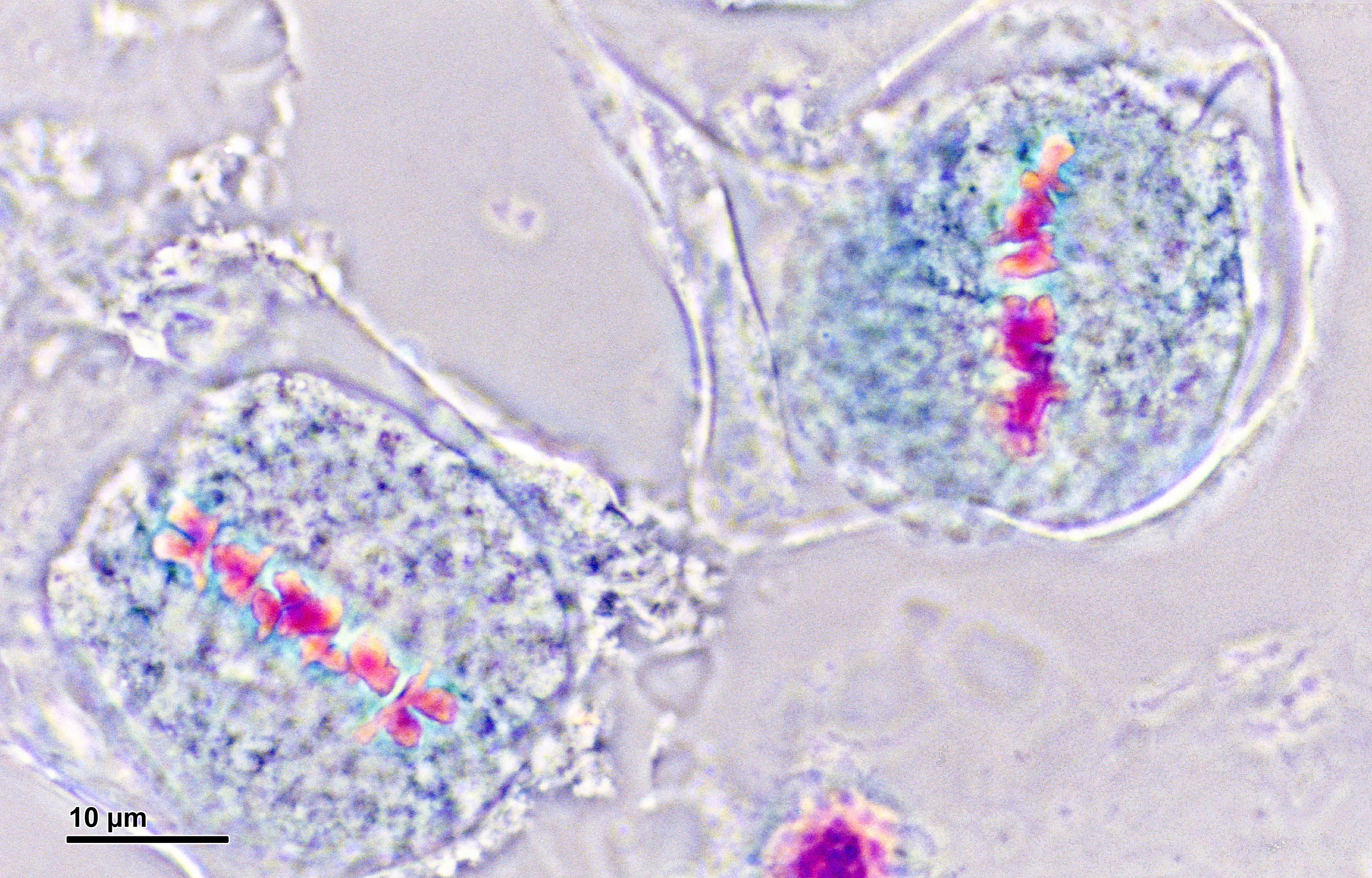

Irudia: Kromosoma izena tindatuak izateko ahalmenari dagokio (Irudia: Josef Reischig-en artxiboa).

Ondorioztatu zen hari horiek espirema izeneko hari handiago baten hausturagatik sortzen zirela; haustura hori zelula zatitzeko prestatzen zen unean gertatzen zen. Orduan, V itxurako hari horiek migratu egiten zuten zelularen ekuatoretik muturretako poloetara. Uste zenaren arabera, polo horietan atal bakoitza berregituratu egiten zen, eta espirema berri bat sortzen. Walther Flemming histologoak zehatz-mehatz deskribatu zuen prozesu hori, eta mitosi izena eman zion 1882an.

Ohiz kanpoko ezaugarri horiek iradokitzen zuten hari horiek garrantzitsuak zirela ondoretasunezko informazioa zelula amatik zelula alabetara transmititzean. Hala ere, gaur arte iritsi zaigun izena, kromosomak, Wilhelm Waldeyer-ek eman zuen eta tindatuak izateko ahalmenari dagokio soilik.

Mitosiaren ezagutzan zein hari nuklearren funtzioan egindako hurrengo urrats handia August Weismann zoologoak eman zuen. Berak ulertu zuen zein zen kromosomen papera eboluzioaren ikuspuntutik, lehendabizi kromosomak ondoretasunezko ezaugarrien oinarri material gisa identifikatuta, eta geroago aldaketa iturri gisa, sexu bidezko ugalketan beren artean gertatzen diren nahasketen ondorioz. Harien dantza sinestezinak, mitosia bitartean, informazioaren transmisio fidagarria bermatzen zuen zelulen belaunaldi batetik hurrengora. Zelulak zelula germinalak sortzeko zatitzen ziren modu bereziak, ordea, helburu zuen ondoretasunezko faktoreen kopurua bitan zatitzea; horregatik erabili zuen “zatiketa murriztailea” terminoa meiosia izendatzeko. Halaber, Weismannek baiesten zuen bere zatiketa murriztaileak aniztasuna zekarrela zelula germinalen kromosomen edukian, eta horrek aldaketak zekartzan ondorengoetan; hautespen naturalak aldaketa horietan eragin ahal zuen. Guztiaz ere, XIX. mendea amaitu aurretik, Weismannen hainbat interpretazio berrikusi behar izan ziren, edo zuzenean baztertu.

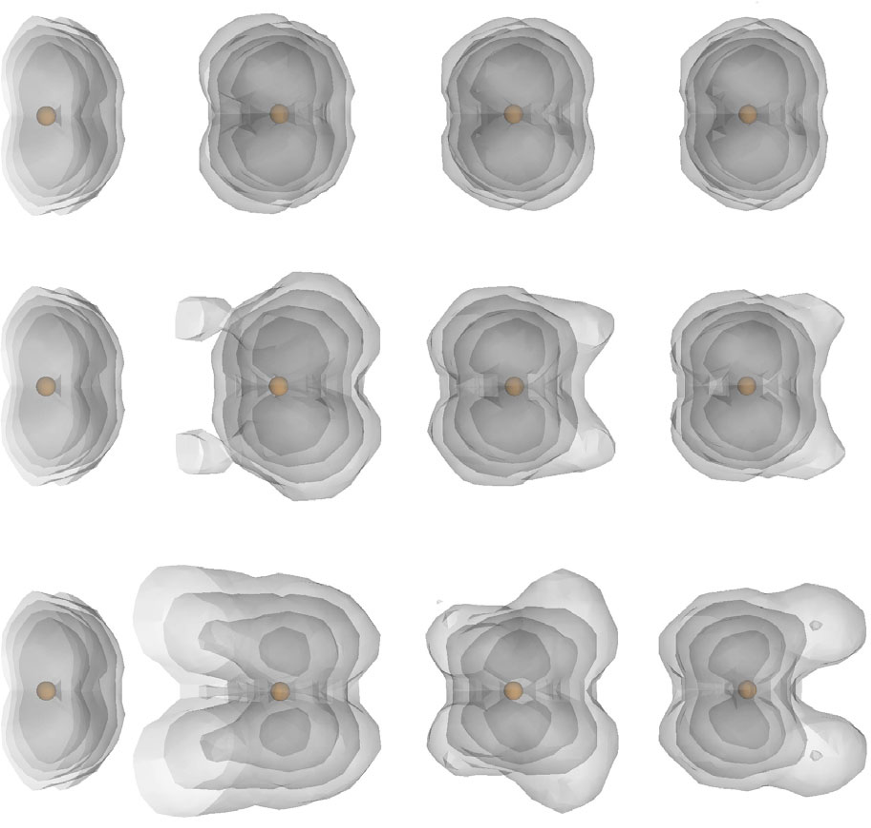

2. irudia: Zelulak zelula germinalak sortzeko zatitzen ziren modu bereziak ondoretasunezko faktoreen kopurua bitan zatitzea zuen helburu. (Iturria: www.mantis.cz/mikrofotografie)

Zitologia-proben berrinterpretazioaren barruan, aipatzekoa da “kromosomen banakotasunaren” ideia bere garrantziagatik. Ideia hori Carl Rabl-ek aurkeztu zuen lehen aldiz 1885ean, eta Theodor Boveri-k egindako saiakuntzek inongo zalantzarik gabe berretsi zuten 1902an. Mitosi bakoitzaren ondoren kromosoma berberek iraun egiten dute. Zelula-zatiketaren osteko identitate galera itxurazkoa besterik ez da; kromosoma-pare bakoitza aitaldeko atal batek eta amaldeko beste batek osatzen dute, eta pare bakoitza beste guztiak ez bezalakoa da.

1900ean Mendelen legeak berraurkitzearekin batera, fenomeno mendeldarrak eta kromosomikoak lotu ahal izan ziren. Horrela, 1902an Walter Stanborough Sutton-ek paralelismo bat seinalatu zuen: batetik, aitaldeko eta amaldeko kromosomen arteko elkartzea eta geroko bereizketa mitosian, eta, bestetik, ondoretasun mendeldarraren ezaugarri-pareak eta beren bereizketa zelula germinalak eratzean.

Hala ere, faktore mendeldar askok kromosoma berean egon beharko lukete, izugarri murriztuz beren askatasuna. Thomas Hunt Morgan-ek eragozpen hori gainditu zuen 1911n, Frans Alfons Janssens-en ikerlanetan oinarrituta, iradoki baitzuen kromosomek elkarrekin truka ditzaketela segmentuak elkar gurutzatzearen bidez. Alfred Henry Sturtevant, Morganen ikaslea, konturatu zen gene-pare ezberdinen arteko lotura-maila ezberdinak beren bereizketa fisikoaren neurri bat zirela kromosoman. Horrek lehen mapa genetikoa egitea ekarri zuen, 1913an.

Sturtevanten metodoak, sei gene biltzen zituenak, lotura-mailako kromosoma-mapeoa ekarri zuen. XX. mendearen gainerako urteak kromosoma-mapeo genetikoaren biribiltzearen eta hedatzearen lekuko izan ziren. Mapeo horri gehitu egin zaizkio mapa fisikoak (distantzia linealak) eta base-pareen sekuentziatzea ADNan.

——————————————–

Egileaz: Cesár Tomé López (@EDocet) zientzia dibulgatzailea da eta Mapping Ignorance eta Cuaderno de Cultura Cientifica blogen editorea.

Itzulpena: Leire Martinez de Marigorta

Hizkuntza-begiralea: Gidor Bilbao

——————————————–

The post Kromosomez appeared first on Zientzia Kaiera.

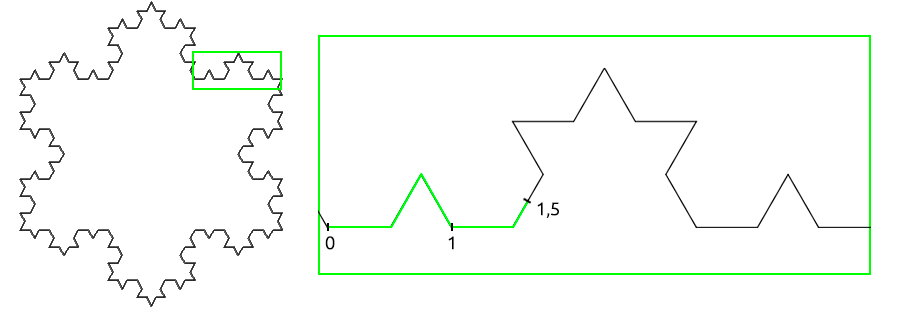

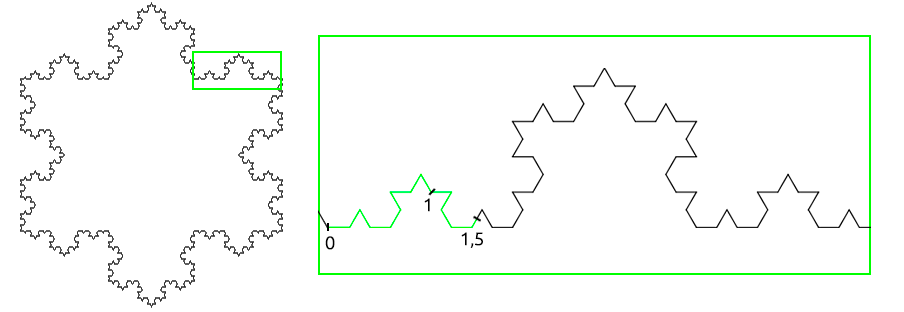

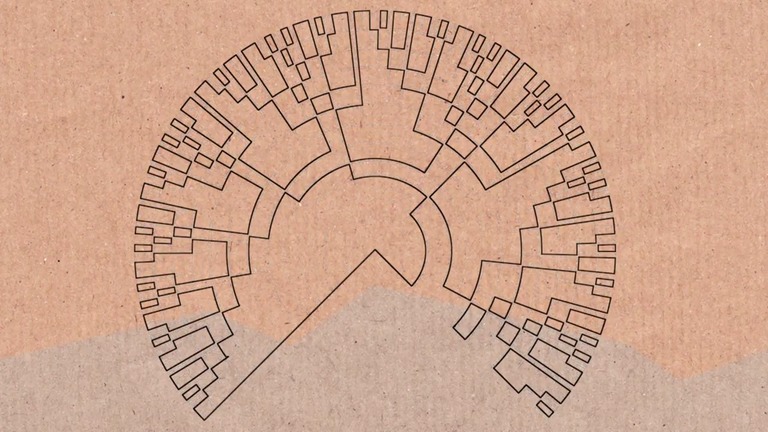

Arte y geometría del triángulo rectángulo: Broken Lights

En la sección Matemoción del Cuaderno de Cultura Científica de la UPV/EHU nos gusta hablar de las diferentes formas en las que el arte y las matemáticas se relacionan entre sí. Hoy traemos a este espacio un nuevo y motivador ejemplo. Es la interesante exposición del artista brasileño Felipe Cohen, titulada Broken Lights, que la galería y editorial de libros de arte Ivorypress ha organizado en su espacio expositivo de Madrid, del 12 de septiembre al 3 de noviembre de 2018.

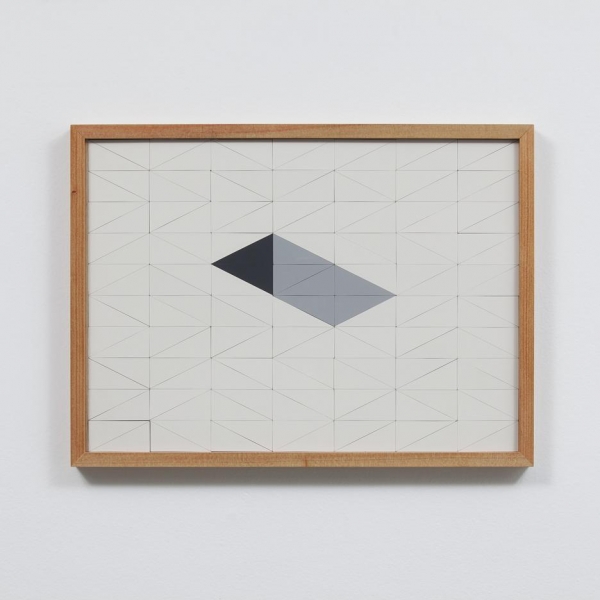

Obra “Broken Lights Series #51” (2017), pintura acrílica sobre madera (24,6 24,6 cm), del artista brasileño Felipe Cohen, dentro de la exposición “Broken Lights” en la galería Ivorypress de Madrid. Imagen de Ivorypress

Obra “Broken Lights Series #51” (2017), pintura acrílica sobre madera (24,6 24,6 cm), del artista brasileño Felipe Cohen, dentro de la exposición “Broken Lights” en la galería Ivorypress de Madrid. Imagen de IvorypressEsta es una exposición a caballo entre la pintura y la escultura en la cual la geometría y el arte dialogan entre sí, y el artista Felipe Cohen hace partícipe al público de ese diálogo y de la belleza que emana del mismo.

Utilizando únicamente triángulos rectángulos, todos ellos con la misma forma pero de tres tamaños distintos, Felipe Cohen realiza hermosos, sugerentes e impactantes retratos de paisajes de la naturaleza. El artista brasileño trabaja con los módulos triangulares como si de un puzle geométrico, al estilo del Tangram (véase la entrada Tangram), se tratase.

En palabras del autor de la exposición:

“Mi principal objetivo era retratar la naturaleza como un campo de constante indeterminación y cambio, generado mediante sistemas. La construcción de la geometría y la repetición de módulos triangulares proporciona control y rigor, mientras que la apropiación de la naturaleza orgánica de las vetas de madera y el proceso con acuarela hace visible las marcas naturales del material, creando un efecto evocador, menos gráfico.”

Obras “Broken Lights Series #43”, “Broken Lights Series #51” y “Broken Lights Series #45” (2017), pintura acrílica sobre madera (24,6 x 24,6 cm), del artista brasileño Felipe Cohen, dentro de la exposición “Broken Lights” en la galería Ivorypress de Madrid. Imagen de Ivorypress

Obras “Broken Lights Series #43”, “Broken Lights Series #51” y “Broken Lights Series #45” (2017), pintura acrílica sobre madera (24,6 x 24,6 cm), del artista brasileño Felipe Cohen, dentro de la exposición “Broken Lights” en la galería Ivorypress de Madrid. Imagen de IvorypressIvorypress es una editorial especializada en arte y en los libros de artista que fue fundada en 1996 por Elena Ochoa Foster. Entre las variadas actividades que incluye este proyecto están la organización de exposiciones de arte, como las organizadas en su galería de arte de Madrid, la publicación de diferentes colecciones de libros de arte y libros de artista, un programa educativo que pretende llevar el arte contemporáneo a la educación universitaria, proyectos audiovisuales relacionados con el arte y la arquitectura, y la activa librería de la galería de Madrid especializada en fotografía, arte contemporáneo y arquitectura.

Una de las señas de identidad de Ivorypress son sus exclusivos libros de artista. Entre los que ha publicado encontramos joyas artísticas como Reflections (2002), de Eduardo Chillida, Open Secret (2004), de Anthony Caro, Wound (2005), de Anish Kapoor, The Secrets Life of Plants (2008), de Anselm Kiefer, Becoming (2009), de Ai Weiwei, o Tummelplatz (2017), de William Kentridge, entre otros.

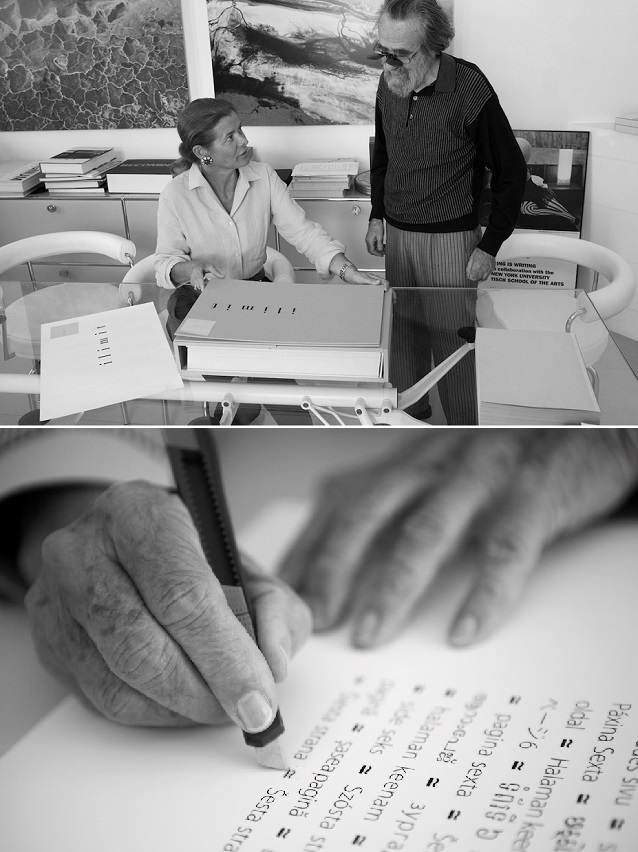

Dos fotografías, una de Elena Ochoa Foster y el artista Isidoro Valcárcel Medina, frente a uno de los volúmenes del libro de artista “Ilimit” (2012), de Isidoro Valcárcel Medina, y la otra del artista trabajando en la página 6 de “Ilimit”. La edición consta de 9 volúmenes, más dos pruebas de artista, más una H.C. (siglas de Hors Commerce, prueba que está fuera de comercio). Como se explica en la página de Ivorypress, en “Ilimit” se “explora la contraposición entre los conceptos “limitado” e “ilimitado”, al tiempo que propone una reflexión acerca de los conceptos de seriación y exclusividad, tan recurrentes en el mundo del arte. Cada uno de los volúmenes es distinto y consta de 500 páginas. El contenido de estas páginas consiste únicamente en su numeración, correlativa volumen tras volumen desde la página 1 hasta la 6.000. Dicha paginación está escrita con numeración ordinal en distintos idiomas, escogidos aleatoriamente de entre una selección total de 58 lenguas”. Imágenes de Ivorypress

Dos fotografías, una de Elena Ochoa Foster y el artista Isidoro Valcárcel Medina, frente a uno de los volúmenes del libro de artista “Ilimit” (2012), de Isidoro Valcárcel Medina, y la otra del artista trabajando en la página 6 de “Ilimit”. La edición consta de 9 volúmenes, más dos pruebas de artista, más una H.C. (siglas de Hors Commerce, prueba que está fuera de comercio). Como se explica en la página de Ivorypress, en “Ilimit” se “explora la contraposición entre los conceptos “limitado” e “ilimitado”, al tiempo que propone una reflexión acerca de los conceptos de seriación y exclusividad, tan recurrentes en el mundo del arte. Cada uno de los volúmenes es distinto y consta de 500 páginas. El contenido de estas páginas consiste únicamente en su numeración, correlativa volumen tras volumen desde la página 1 hasta la 6.000. Dicha paginación está escrita con numeración ordinal en distintos idiomas, escogidos aleatoriamente de entre una selección total de 58 lenguas”. Imágenes de IvorypressPero volvamos a la exposición actual Broken Lights, del artista brasileño Felipe Cohen. Esta es la primera exposición individual en España del artista nacido en Sao Paolo (Brasil) en 1976, y que recibió en 2016 el premio illy SustainArt en la feria ARCOmadrid. Entre sus exposiciones individuales nos encontramos, entre otras, Ocidente en la Kubikgallery (Oporto, Portugal) en 2017 y en la Galeria Millan (São Paulo, Brasil) en 2016, Lapso en la Galeria Millan (São Paulo, Brasil) en 2013, Poente en Capela do Morumbi (São Paulo, Brasil) en 2013, Colagens en Anita Schwartz (Río de Janeiro, Brasil) en 2009 o A Gravidade e a Graça en la Galeria Virgílio (São Paulo, Brasil) en 2008, además de exposiciones colectivas a lo largo de todo el mundo. Sus obras se encuentran en colecciones como la Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo y Museu de Arte do Rio, Río de Janeiro.

“Sin título” (2004), de Felipe Cohen, copa de vidrio y mármol, 7 x 6 x 6 cm. Imagen de la Galería Virgílio

“Sin título” (2004), de Felipe Cohen, copa de vidrio y mármol, 7 x 6 x 6 cm. Imagen de la Galería VirgílioFelipe Cohen utiliza todo tipo de materiales y medios para desarrollar su arte. Realiza esculturas con objetos encontrados, collages con diferentes materiales, como madera, papel o vidrio, instalaciones, videos y dibujos.

“Catedral #2” (2010), de Felipe Cohen, pinza de la ropa de madera y travertino romano, 16,5 x 9,5 x 2 cm. Imagen de la Galería Estaçao

“Catedral #2” (2010), de Felipe Cohen, pinza de la ropa de madera y travertino romano, 16,5 x 9,5 x 2 cm. Imagen de la Galería EstaçaoEn la serie de obras Broken Lights, algunas de las cuales se exponen en la galería Ivorypress (Madrid), el artista Felipe Cohen trabaja uno de los temas centrales de la historia del arte, como es la representación de paisajes de la naturaleza, pero lo hace de una forma muy particular, a través de un proceso de geometrización del paisaje que quiere representar. Para realizar estos retratos utiliza una única figura geométrica, un triángulo rectángulo. Estas piezas triangulares se construyen en madera, de tres tamaños distintos, pero siempre la misma forma, y, además, algunas de ellas están pintadas con un color suave (cada pieza un único color). Mediante la combinación de diferentes triángulos se crea el retrato del rincón de la naturaleza que se desea representar, por ejemplo, una playa, un lago, un valle o una cueva.

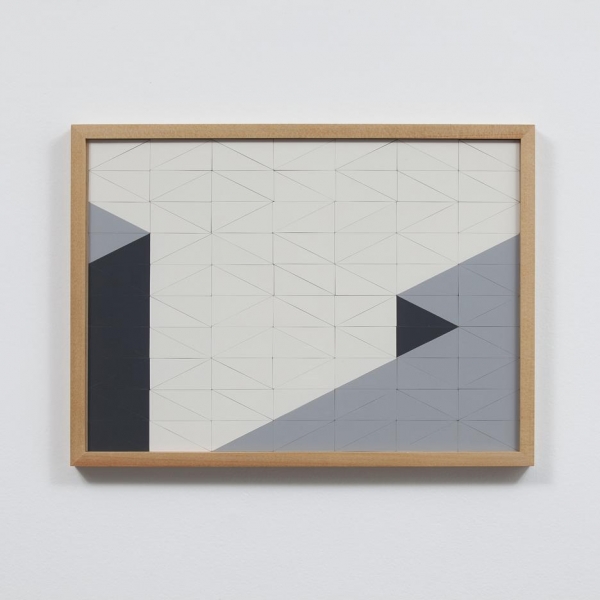

Vista de la exposición “Broken Lights”, de Felipe Cohen, en la galería Ivorypress, en la que se ven, de izquierda a derecha, las obras “Broken Lights Series #30, #29 y #28” (2017), pintura acrílica sobre madera. Imagen de Ivorypress

Vista de la exposición “Broken Lights”, de Felipe Cohen, en la galería Ivorypress, en la que se ven, de izquierda a derecha, las obras “Broken Lights Series #30, #29 y #28” (2017), pintura acrílica sobre madera. Imagen de IvorypressEl triángulo rectángulo utilizado por el artista de Sao Paolo es siempre el mismo, no se cambia su forma, aunque se utilizan tres tamaños distintos. Veamos qué triángulo es este.

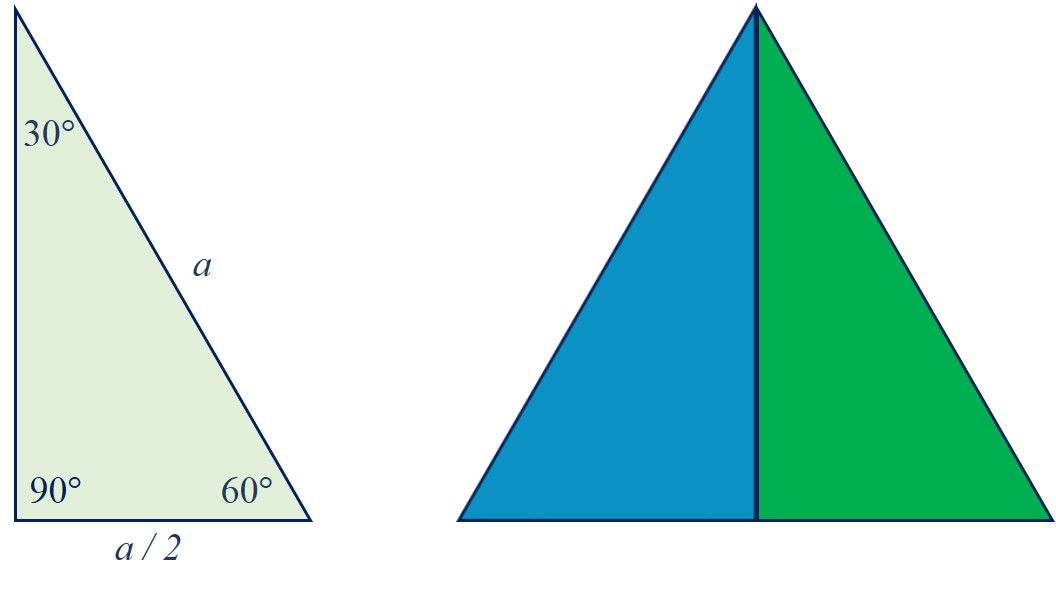

Para empezar, el triángulo utilizado por Felipe Cohen es un triángulo rectángulo, luego con un ángulo recto, es decir, de 90º, que nos recuerda mucho a un cartabón. Recordemos que el cartabón es un instrumento de dibujo cuya forma es la de un triángulo rectángulo escaleno, sus lados son los tres de longitudes distintas, cuyos ángulos son 30º, 60º y 90º. Una de las propiedades del triángulo del cartabón es que, al colocar dos triángulos juntos, pegados por el cateto más largo, se forma un triángulo equilátero, con los tres lados iguales, y los tres ángulos también, de 60º.

A la izquierda, un triángulo rectángulo escaleno de ángulos 30º, 60º y 90º, que es el que da lugar a la forma del cartabón, y a la derecha un triángulo equilátero, con los tres lados iguales, formado por la unión de dos triángulos como el anterior

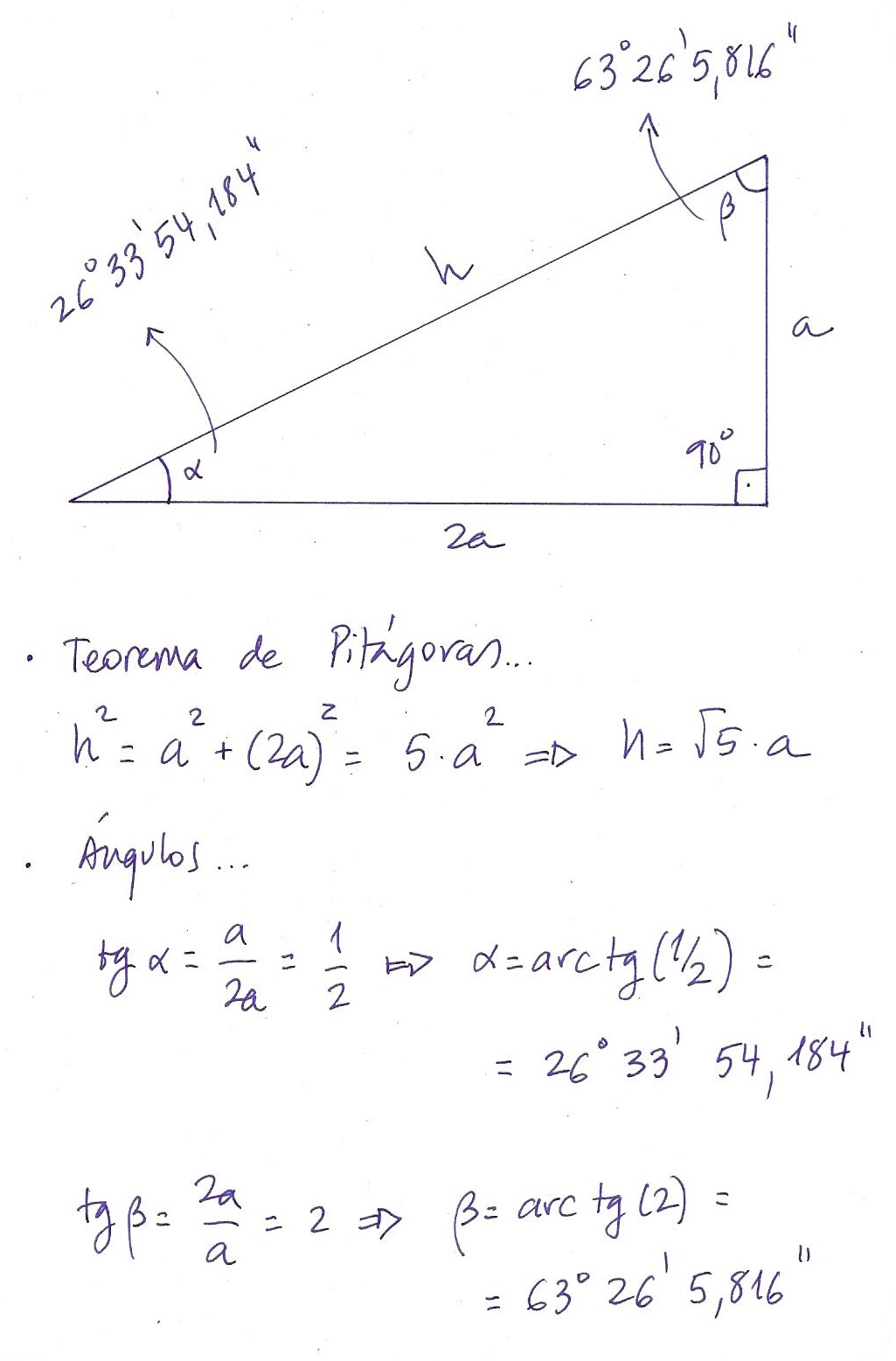

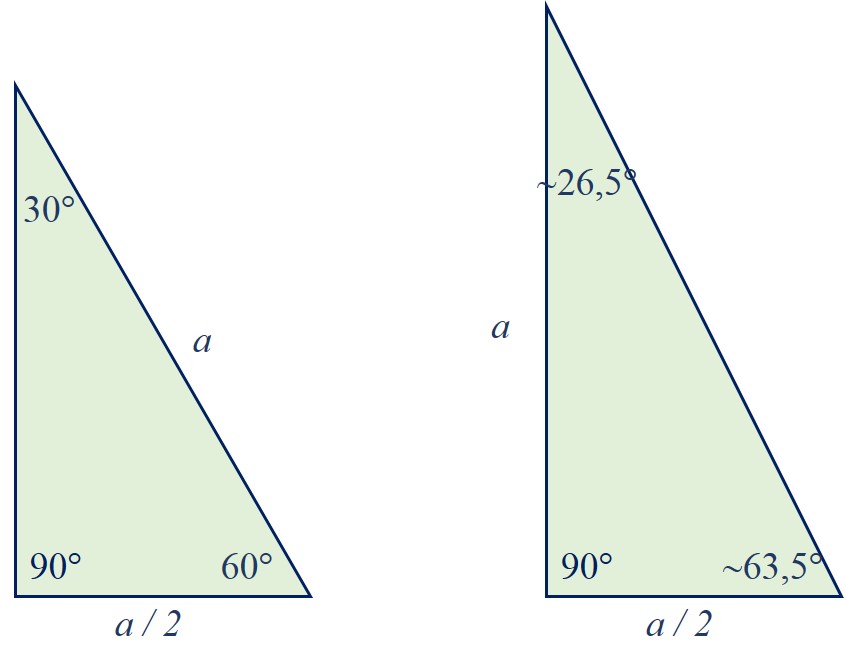

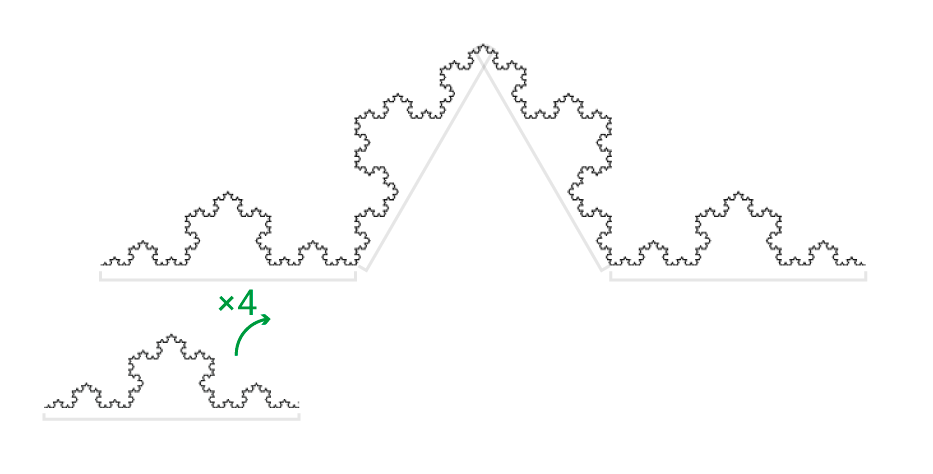

A la izquierda, un triángulo rectángulo escaleno de ángulos 30º, 60º y 90º, que es el que da lugar a la forma del cartabón, y a la derecha un triángulo equilátero, con los tres lados iguales, formado por la unión de dos triángulos como el anteriorPero estos no son los triángulos rectángulos que utiliza Felipe Cohen. ¿Qué forma tienen, entonces, estos triángulos? Como podemos observar en las obras de la serie Broken Lights con cuatro triángulos rectángulos se forma un cuadrado (como se puede apreciar, por ejemplo, en la parte superior del primer cuadro, Broken Lights Series #51), por lo que la longitud del cateto mayor del triángulo rectángulo es igual al doble de la longitud del cateto menor. En la siguiente imagen hemos dibujado la forma de los triángulos que utiliza Felipe Cohen, el cateto grande el doble del cateto pequeño, y además hemos calculado, utilizando el teorema de Pitágoras, la longitud de la diagonal y, utilizando un poco de trigonometría, el valor exacto de los ángulos de ese triángulo.

La geometría del triángulo rectángulo utilizado por el artista Felipe Cohen en la serie “Broken Lights”

La geometría del triángulo rectángulo utilizado por el artista Felipe Cohen en la serie “Broken Lights”  Comparativa de la forma del triángulo rectángulo del cartabón, a la izquierda, y del utilizado por Felipe Cohen, a la derecha

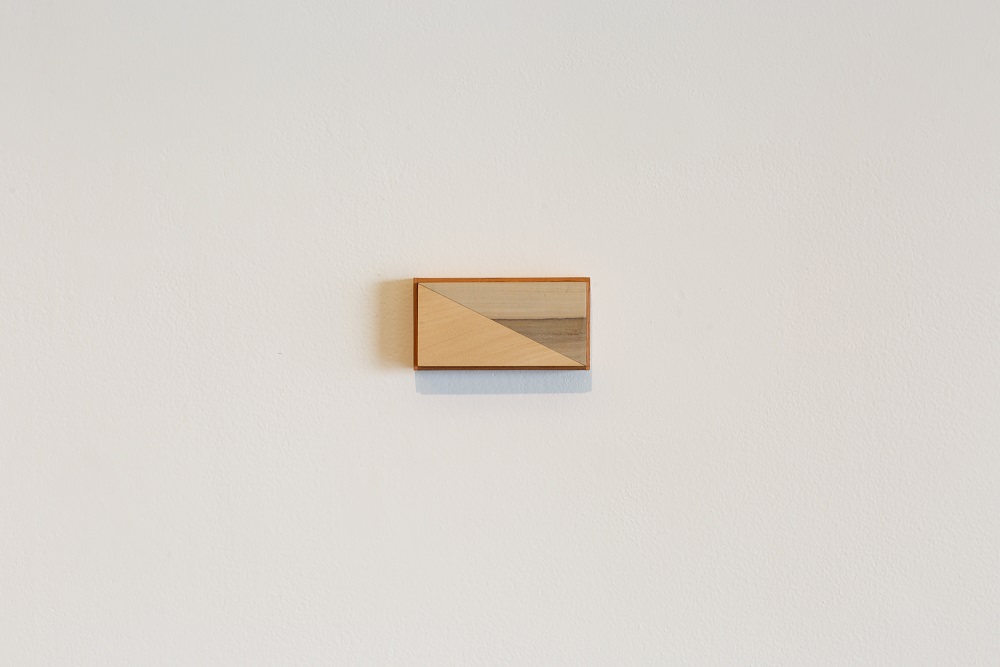

Comparativa de la forma del triángulo rectángulo del cartabón, a la izquierda, y del utilizado por Felipe Cohen, a la derechaLa obra Broken Lights Series #74, que sería la composición más sencilla de esta serie ya que todas las obras mantienen la forma rectangular o cuadrada clásica de un cuadro, está formada por dos triángulos rectángulos que forman un rectángulo de proporción 2, es decir, el largo es el doble que el ancho, de hecho, las medidas de la obra, sin el marco, son 6 cm de ancho y 12 cm de largo.

Obra “Broken Lights Series #74” (2018), pintura acrílica sobre madera (6,5 12,5 cm), del artista brasileño Felipe Cohen, dentro de la exposición “Broken Lights” en la galería Ivorypress de Madrid. Imagen de Ivorypress

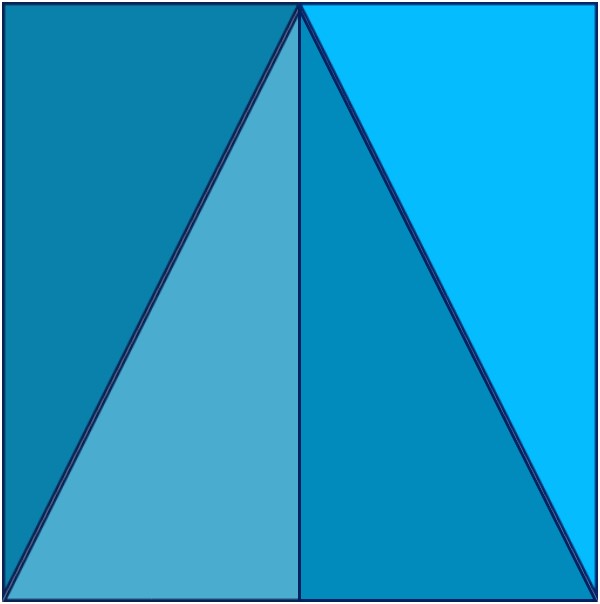

Obra “Broken Lights Series #74” (2018), pintura acrílica sobre madera (6,5 12,5 cm), del artista brasileño Felipe Cohen, dentro de la exposición “Broken Lights” en la galería Ivorypress de Madrid. Imagen de IvorypressY como hemos comentado, con cuatro triángulos de los utilizados por Felipe Cohen se puede formar un cuadrado, como se muestra en la siguiente imagen.

Además, en esta serie de obras se utilizan tres tamaños distintos de triángulos rectángulos. Los tres tamaños utilizados, dados por la longitud de sus catetos, son 6 x 12 cm, 12 x 24 cm y 18 x 36 cm, respectivamente, para que puedan encajar bien unos triángulos con otros.

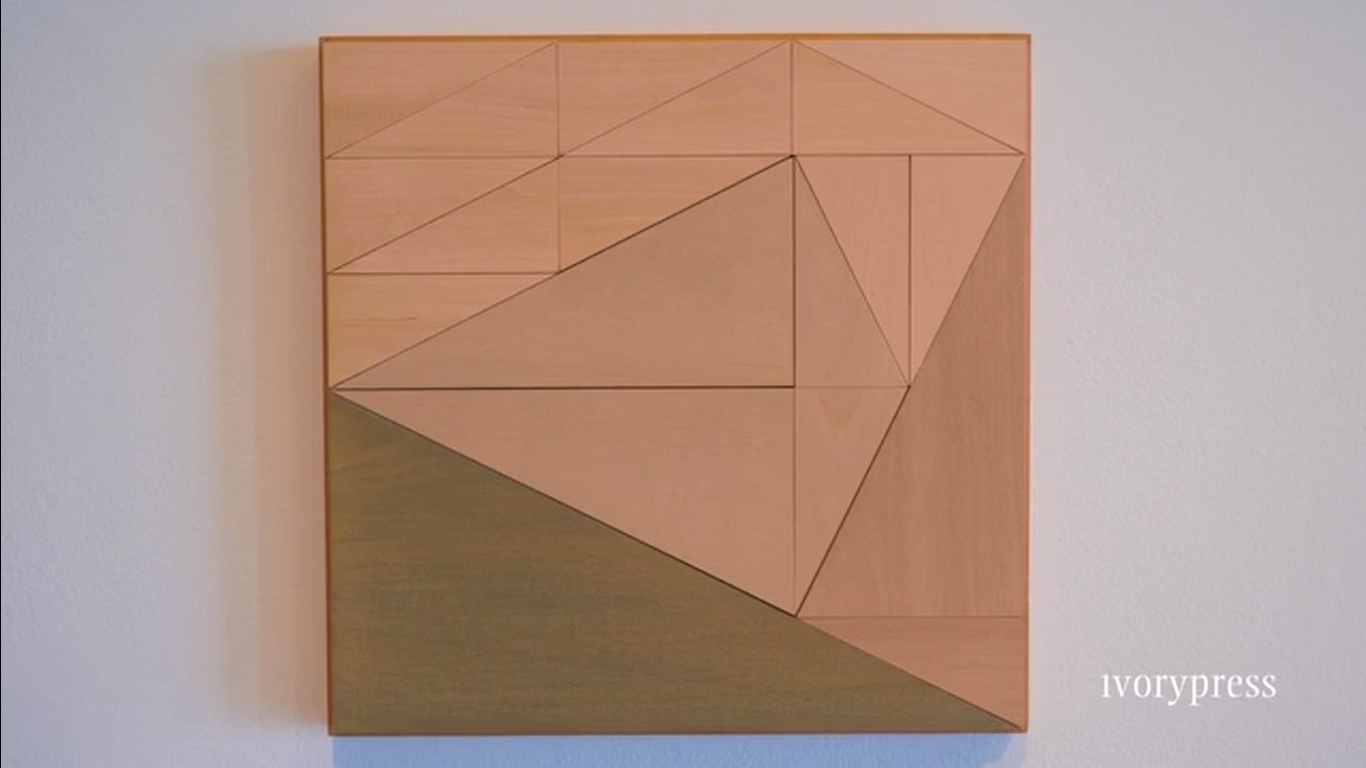

En la obra Broken Lights Series #61 pueden verse los tres tamaños de triángulos utilizados. A continuación, mostramos la obra y la estructura de los triángulos de la misma.

Obra “Broken Lights Series #61” (2017), pintura acrílica sobre madera (36,4 x 36,5 cm), del artista brasileño Felipe Cohen, dentro de la exposición “Broken Lights” en la galería Ivorypress de Madrid. Imagen de Ivorypress

Obra “Broken Lights Series #61” (2017), pintura acrílica sobre madera (36,4 x 36,5 cm), del artista brasileño Felipe Cohen, dentro de la exposición “Broken Lights” en la galería Ivorypress de Madrid. Imagen de Ivorypress  Estructura de los triángulos rectángulos de la obra “Broken Lights Series #61”, de Felipe Cohen

Estructura de los triángulos rectángulos de la obra “Broken Lights Series #61”, de Felipe CohenOtra de las peculiaridades de esta serie de obras, que conecta de nuevo con la historia del arte, es el uso del color para dotar de profundidad, de tridimensionalidad, a la pintura, que es una imagen bidimensional. Una de las obras en las que se aprecia muy bien este efecto es Broken Lights Series #73, que se muestra más abajo, la cual quizás podría representar la imagen de una cueva, mirando desde el interior hacia la salida. Otro de los elementos a destacar en esta obra es el uso de espirales mediante el contraste de color.

Obra “Broken Lights Series #73” (2017), pintura acrílica sobre madera (36,6 x 36,6 cm), del artista brasileño Felipe Cohen, dentro de la exposición “Broken Lights” en la galería Ivorypress de Madrid. Imagen de Ivorypress

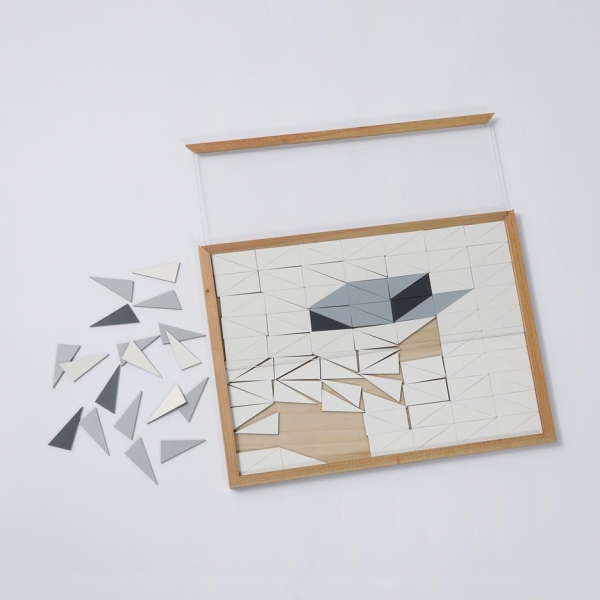

Obra “Broken Lights Series #73” (2017), pintura acrílica sobre madera (36,6 x 36,6 cm), del artista brasileño Felipe Cohen, dentro de la exposición “Broken Lights” en la galería Ivorypress de Madrid. Imagen de IvorypressAunque, la idea de utilizar triángulos rectángulos, a la manera de un puzle geométrico, como pueda ser el clásico y conocido Tangram u otros puzles similares, ya la utilizó el artista de Sao Paulo en su obra Chao ou Vao (2013), que consta de una serie de 140 triángulos rectángulos iguales de tres colores (blanco, gris y negro) que se pueden manipular para construir diferentes paisajes sobre el estuche rectangular con tapa transparente que hace las veces de cuadro, siendo por tanto una obra dinámica, nunca terminada y siempre dispuesta a ser modificada para crear la siguiente imagen.

Tres imágenes de la obra “Chao ou Vao” (2013), del artista Felipe Cohen. Imagen de la galería Carbono

Tres imágenes de la obra “Chao ou Vao” (2013), del artista Felipe Cohen. Imagen de la galería CarbonoEn palabras del artista:

“A partir de juegos de madera como el Tangram y otros, que veía frecuentemente expuestos en el taller del carpintero con quien trabajo, empecé a pensar en la posibilidad de explorar la idea de collages no definitivos. A partir de esa idea central desarrollé la estructura de ese objeto/juego utilizando una malla geométrica formada por 140 triángulos de mdf de dimensiones iguales revestidos por formica por los dos lados, pero divididos en tres tonalidades: una más luminosa, próxima al color blanco, y las otras dos en tonos de gris, uno más claro y otro casi negro. Lo suficiente para hacer posible elaborar dentro de esa malla geométrica dibujos que sugieran profundidad. Las imágenes encontradas por mí por la combinación de estas piezas son paisajes abisales que sugieren agujeros y huecos a partir de la relación de las piezas más claras con las oscuras. Estas piezas se encajan en un estuche de madera con una tapa de acrílico, que permite el montaje de este juego en la pared, en una alusión directa al marco”.

Para terminar, simplemente recomendar a las personas que puedan pasarse por la galería Ivorypress de Madrid que visiten esta magnífica exposición y que disfruten del arte geométrico del artista brasileño Felipe Cohen, y para quienes no puedan visitarla, que entren en la página web de Ivorypress y/o compren el catálogo de Broken Lights.

Biblioteca

1.- Ivorypress, editorial y galería de arte

2.- Felipe Cohen, Broken Light, Ivorypress, 2018.

3.- Felipe Cohen, Trabalhos recentes, Galeria Marilia Razuk, 2012.

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de la Cátedra de Cultura Científica

El artículo Arte y geometría del triángulo rectángulo: Broken Lights se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La geometría de la obsesión

- El tamaño sí importa, que se lo pregunten a Colón (o de la geometría griega para medir el diámetro de la Tierra)

- Arte cartográfico, arte con mapas

Auzokide berria du Eguzki-sistemak, eta planeta erraldoi baten adierazle izan liteke

The Goblin edo Iratxo izena jarri diote 80 unitate astronomikora (UA) behatutako objektu berriari, 2015. urteko urrian, Halloween baino egun batzuk lehenago aurkitua izan zelako. Izena, noski, behin behinekoa da. Momentuz, objektuak Iratxo ezizena du, eta 2015 TG387 matrikula. Usadioari jarraituz, IAU Nazioarteko Astronomia Batasunaren onespena beharko dute aurkitzaileek behin betiko izena proposatzen dutenean, erakunde horrek jartzen dituen irizpide zehazten arabera.

Chad Trujillo, Scott Sheppard eta David Tholen astronomoek egin dute aurkikuntza, eta behaketak Hawaiiko Mauna Kea eta Txileko Las Campanas behatokietatik egin dituzte.

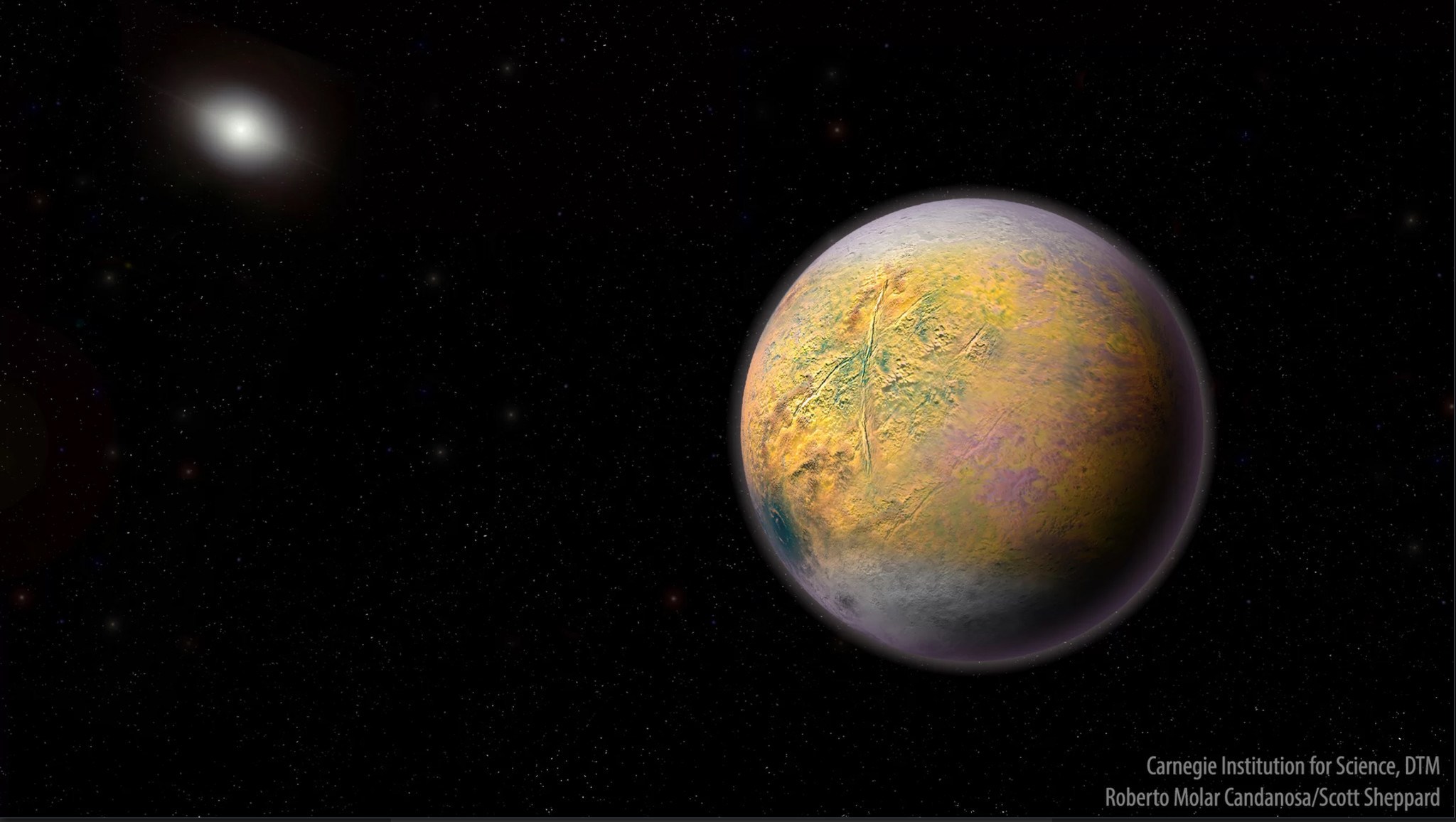

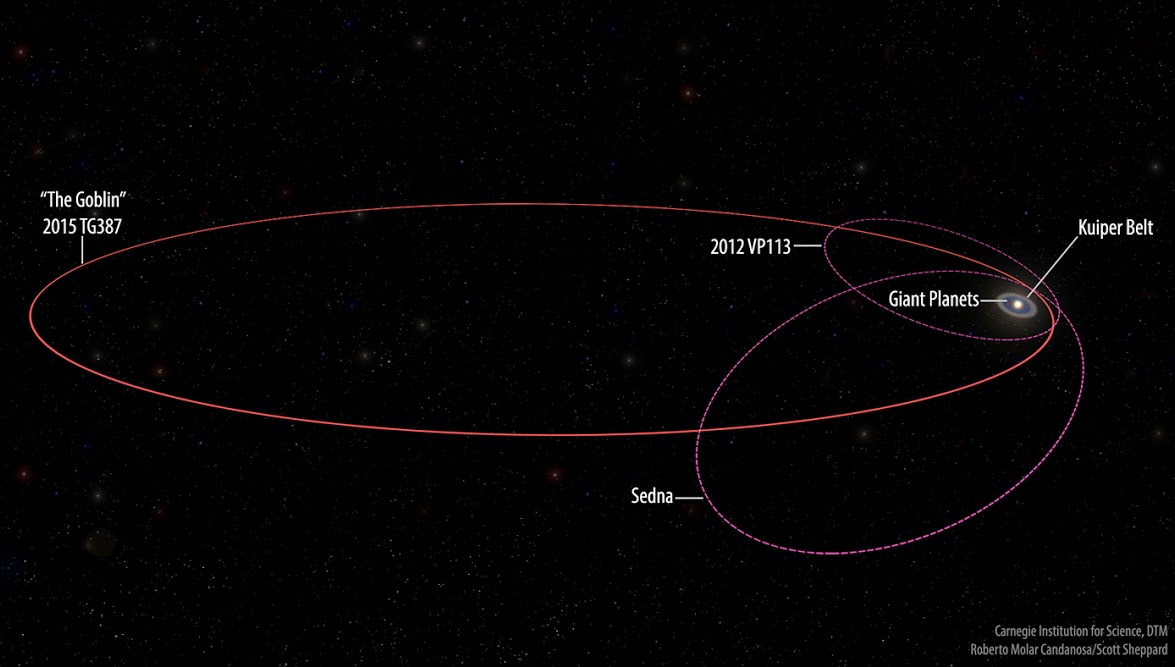

1. irudia: Bederatzigarren planeta dagoen ala ez -irudian, horren irudikapen bat-, hortxe azken urteetan zientzia planetarioen arloan dagoen eztabaida sutsuenetako bat. (Ilustrazioa: R. Molar / S. Sheppard / Carnegie Institutua)

Eguzki-sistemaren eremu horretan ohikoa den moduan, objektu horren orbita zeharo eszentrikoa da. Gertuen dagoenean 65 unitate astronomikora dago Iratxoa (Lurraren eta Eguzkiaren arteko distantzia halako 65era, hain zuzen), baina urrunen dagoenean 2.300 UA ingurura dago. Erreferentzia gisa, Pluton 34 UA ingurura dagoela kontuan hartu behar da.

Egindako estimazioen arabera, 300 kilometroko diametroa besterik ez du Iratxoak, eta 40.000 urte behar ditu Eguzkiari bira bat emateko. Horrelako orbita duen objektu baten mugimendua neurtzea zeharo zaila da, eta horregatik hiru urte igaro dira objektua aurrenekoz atzeman zenetik. Denbora asko behar da “zeruan” hain urrun eta hain mantso mugitzen den argi puntu bati jarraipena egiteko, mugimendu horren arabera ondorioztatu behar delako bere orbita.

Hain distantzia itzeletara egotea da, hain zuzen, zinez zaila egiten duena objektu horiek aurkitzea, baina zientzialariek uste dute Eguzki-sistemaren muga urrun horietan milaka objektu aurkitzear egon daitezkeela.

Nazioarteko Astronomia Batasunaren buletin batean eman dute planeta nanoa izateko hautagaiaren berri, eta zientzia aldizkari batean agertu bitartean, arXiv biltegi ospetsuan argitaratu dute zientzia artikulua.

Astronomoek prentsa ohar batean adierazi dutenez, aurkikuntza bereziki garrantzitsua da Iratxoaren orbita askoz handiagoa den beste planeta baten aztarna izan daitekeelako. Hau da, X planeta edo bederatzigarren planeta ospetsuaren existentziaren beste zantzu bat izango litzateke hau.

2. irudia: Eszentrikotasun izugarri handia du objektu aurkitu berriak. Gertuen dagoenean Plutonen distantzia halako bitara dago, eta urrunen dagoenean, berriz, 2.300 unitate astronomikora dago. (Ilustrazioa: R. Molar / S. Sheppard / Carnegie Institutua)

Polemika handia dago astronomoen artean balizko planeta horren existentziari dagokionean. Inoiz ikusi ez bada ere, Kuiperren gerrikotik harago dauden hainbat objekturen orbitetan dauden anomaliak azalduko lituzke bederatzigarren planetak, aurkitu gabeko erraldoi horren grabitazioaren eraginez. Orain aurkeztu duten objektuaren orbitak argudio hori babestuko luke, eszentrikotasun izugarri handia duelako.

Baina zientzialari asko ez daude ados proposamen horrekin. Madrilgo Complutense Unibertsitateko astronomo Carlos de la Fuente Marcosek SINC agentzian idatzitako iritzi artikulu batean azaldu duenez, zenbait zientzialarik uste dute orbita berezi horiek besteak beste behaketan izandako alborapenengatik azaldu litezke . Gertutik ezagutzen du kontua De La Fuentek, iaz 2004 VN112 eta 2013 RF98 izeneko objektuen analisian parte hartu zuelako; neurketa horiek ere bederatzigarren planetaren hipotesia indartu zuten.

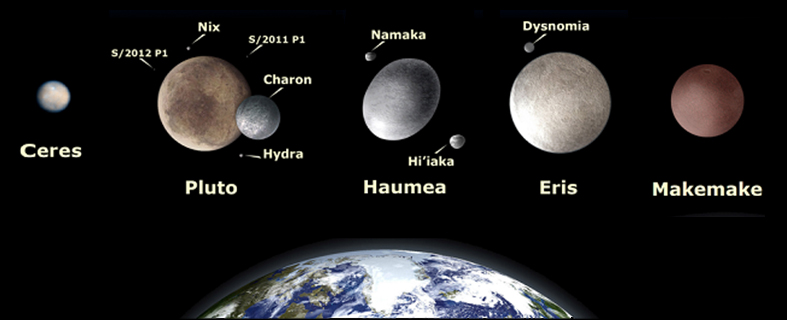

Esfera baten itxura duten objektuak biltzen dira planeta nanoren kategorian, baina kontzeptuaren definizioa nahiko aldrebesa da, eta astronomo askok (tartean, bederatzigarren planetaren hipotesiaren aldekoa den Mike Brown ospetsuak) uste dute planeta nano kontzeptua Pluton planeta gisa mantentzeko (planeta nano modura, bederen) IAUk berariaz moldatutako definizioa izan zela.

Atentzioa ematen du Iratxoa planeta nanotzat aurkeztu izanak, 300 kilometro besterik ez izanda. Printzipioz, Eguzkiaren inguruan dauden objektuen artean, itxura esferikoa izateko moduko oreka hidrostatikoa duten baina euren orbita beste objektuak botatzeko gai izan ez diren objektuak hartzen dira planeta nanotzat, eta zaila dirudi hain txikia den objektu batek itxura hori izatea. Carnegie Institutuko prentsa oharrean bertan onartzen dute definizio horren “muturrean” legokeela Iratxoa, baina jakina da mediatikoki askoz hobe saldu daitekeela planeta nano bat, planetoide edo horrelako beste terminoren bat baino. Astronomoek argitu beharko dute hori, beti ere, Eguzki-sistemako objektuen sailkapenean ados jartzen badira.

Orain dela gutxira arte, uste zen Kuiperren gerrikoaren eta Oorten hodeiaren artean dagoen eremua hutsik zegoela, baina azken urteetan gero eta objektu gehiago ari dira aurkitzen barne Oorten hodeia deitutakoan. Oroitu beharra dago, Kuiperren gerrikoa egiaztatuta dagoela, baina Oorten hodeia epe luzeko kometen jatorria azaltzeko hipotesi bat dela momentuz.

Erreferentzia bibliografikoa:

Sheppard, S., et al., (2018). A New High Perihelion Inner Oort Cloud Object. arXiv:1810.00013v1.

———————————————————————————-

Egileaz: Juanma Gallego (@juanmagallego) zientzia kazetaria da.

———————————————————————————-

The post Auzokide berria du Eguzki-sistemak, eta planeta erraldoi baten adierazle izan liteke appeared first on Zientzia Kaiera.

Contra la meritocracia

En una gran organización la gente viene y va. Siempre hay decisiones que tomar sobre a quien se promociona, las nuevas promesas recién llegadas frente a los cuadros medios experimentados, mientras todo el mundo espera el ascenso. Dados dos candidatos para un puesto, uno muy competente en su trabajo actual y el otro más errático y, en general, con menos éxito, la mayoría de la gente considera una obviedad que debe ascender el primero y no el segundo. Sin embargo, en 1969, Laurence Peter introdujo el famoso principio que lleva su nombre, que afirma que cada nuevo miembro de una organización jerárquica asciende en la jerarquía hasta que alcanza su nivel de máxima incompetencia. Una afirmación que está en contra, aparentemente, del sentido común y de lo que ha dado en llamarse meritocracia, que muchos citan como un chiste… pero que es muy probable que no lo sea.

Imagen: Truman Show HDR by Maximes21500 (DeviantArt)

Imagen: Truman Show HDR by Maximes21500 (DeviantArt)Efectivamente, un resultado obvio de la estrategia promocional basada en el sentido común de ascender al competente es que todo el mundo promocionará hasta que llegue a un trabajo para el que no sea bueno. En ese momento dejará de ascender y la organización tenderá a tener incompetentes en cada puesto [asumimos que el departamento de recursos humanos ya es incompetente, no es consciente de esta situación por una variante del efecto Dunning-Kruger, y es incapaz de intervenir eficazmente]. La eficiencia de la organización disminuye. A esto es a lo que se refería Peter cuando afirmaba que cada nuevo miembro de la organización asciende hasta alcanzar su máximo nivel de incompetencia.

El principio de Peter se basa en que el departamento de recursos humanos tiene poco que decir más allá de administrar las nominas. Dicho de forma más técnica, Peter asume la hipótesis, no necesariamente cierta, de que existe poca o ninguna correlación entre las competencias necesarias para desempeñar un puesto y el nivel en la organización. Aquí chocamos de nuevo con el sentido común que afirma que sí existe esa correlación. Sin embargo, el hecho empírico es que existe un patrón de promoción en las organizaciones que hace que las personas que son buenas haciendo determinadas cosas alcancen puestos en los que ya no se hacen esas cosas: en muchos casos pasan a “administrar” personas que las hacen. Es decir, en muchas organizaciones se actúa de hecho como si no existiese correlación entre competencias y nivel jerárquico. Veamos algunos ejemplos familiares: los buenos profesores dando clase no suelen ser buenos directores de instituto, futbolistas de mucho éxito no siempre se convierten en buenos directores deportivos, magníficos investigadores es probable que no sean buenos decanos, estupendos atletas puede que no sean buenos entrenadores, vendedores superlativos casi nunca son buenos jefes de ventas y extraordinarios estudiantes con notas magníficas puede que no sean buenos médicos.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Catania, encabezados por Alessandro Pluchino, fue un paso más allá y estudió las distintas políticas de promoción usando modelos computacionales de distintas organizaciones con distintos niveles a los que promocionar. Increíblemente (o no), encontraron que la política de ascender siempre a la persona menos competente puede maximizar la competencia general de la empresa, mientras que ascender al más competente puede disminuirla significativamente. La investigación fue merecedora de un Ig-Nobel en 2010.

Los investigadores compararon los cambios en la organización en su conjunto con tres políticas de promoción distintas (al mejor, al peor, al azar) aplicadas en los dos supuestos de que hay o no hay correlación entre las capacidades necesarias para realizar tu trabajo actual y aquel al que se te promociona.

Sus resultados son contundentes. Si, tal y como asume Peter, no existe correlación entre trabajos nuevos y antiguos entonces “al mejor” lleva, efectivamente, a una pérdida del 10% en la eficiencia de la organización. Ello se debe a la gente que es mucho menos competente en sus nuevos trabajos que en los anteriores. Por otra parte, “al peor” lleva a una ganancia del 12%, ya que la gente que era mala en un puesto lo hará igual de mal o mejor. En el caso de que exista correlación, “al mejor” lleva a una ganancia del 9% y “al peor” a una pérdida del 5 %.

La cuestión es que en una organización nada es blanco o negro, y la correlación estará en algún punto intermedio. El reto para el departamento de recursos humanos y para el máximo ejecutivo está en superar los resultados al azar: si no hay correlación la promoción al azar incrementa la efectividad de la organización en un 2% y si la hay en un 1%. No parecen grandes números, pero para superarlos el departamento de RR.HH. debe ser, primero, muy competente y, segundo, que su labor no sea interferida por asuntos políticos ajenos a las valoraciones técnicas. Ambos supuestos, mucho nos tememos, es muy improbable que se den completamente. Paradójicamente, por tanto, puede que la mejor decisión para mejorar la eficiencia de la organización sea dejar de gestionar los recursos humanos y ahorrarse el coste de un departamento y sus reuniones y papeleos asociados.

Habrá quien argumente que promocionar al azar disminuye la moral y los incentivos para el trabajo duro. Pero esto tiene fácil solución: primero, negarlo taxativamente y, segundo, un uso adecuado de la propaganda interna. Lo importante no es la realidad, sino lo que las personas crean que es la realidad.

Referencia:

Pluchino, A., Rapisarda, A., & Garofalo, C. (2010). The Peter principle revisited: A computational study Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 389 (3), 467-472 doi: 10.1016/j.physa.2009.09.045

Una versión anterior de este texto se publicó en Experientia docet el 9 de noviembre de 2011 con el título Más allá del principio de Peter: el azar como política de recursos humanos.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Contra la meritocracia se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

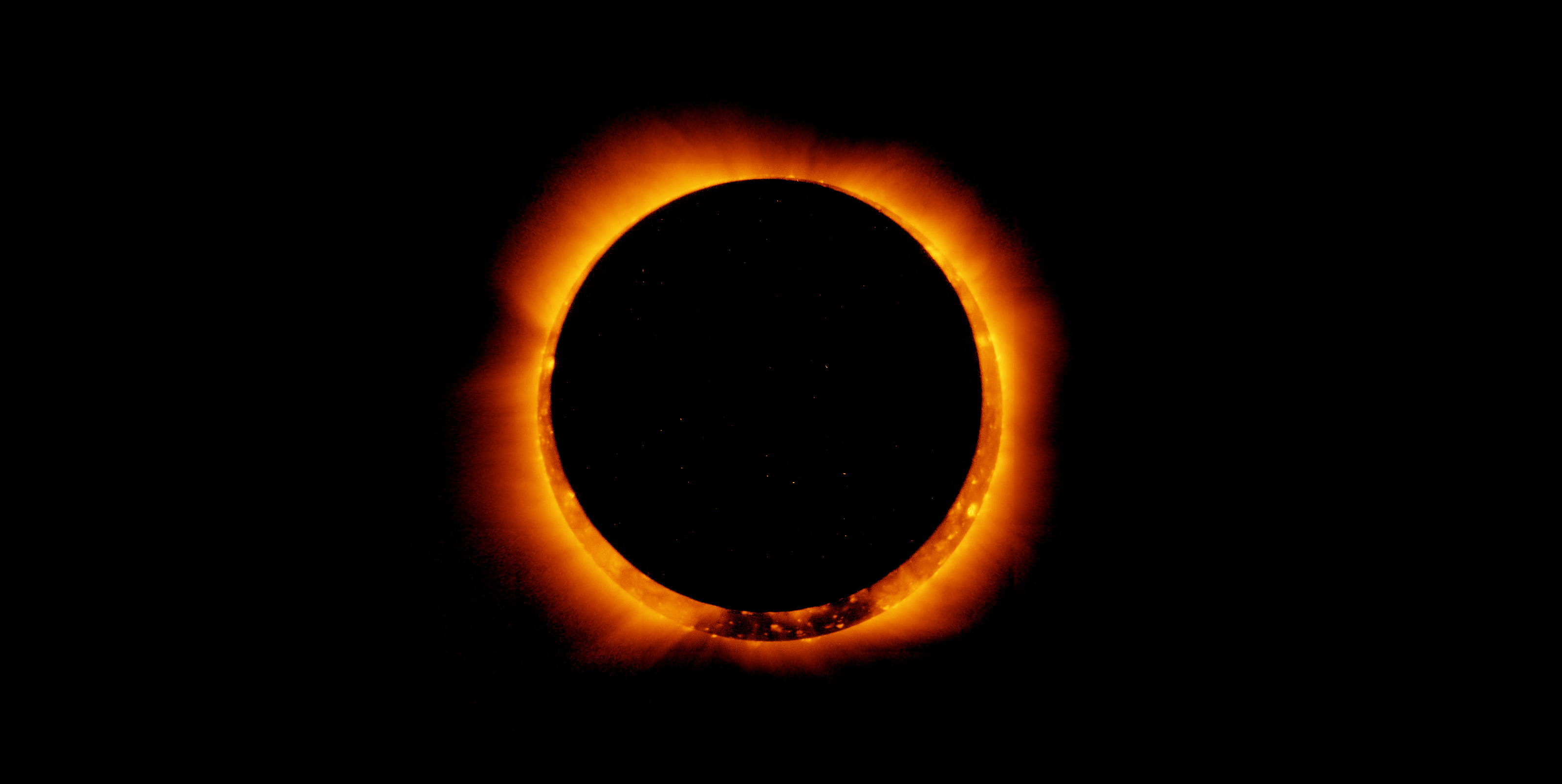

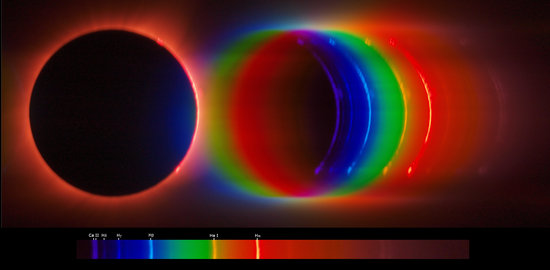

Entradas relacionadas:Haumea: eraztunen erreinuko azken kidea

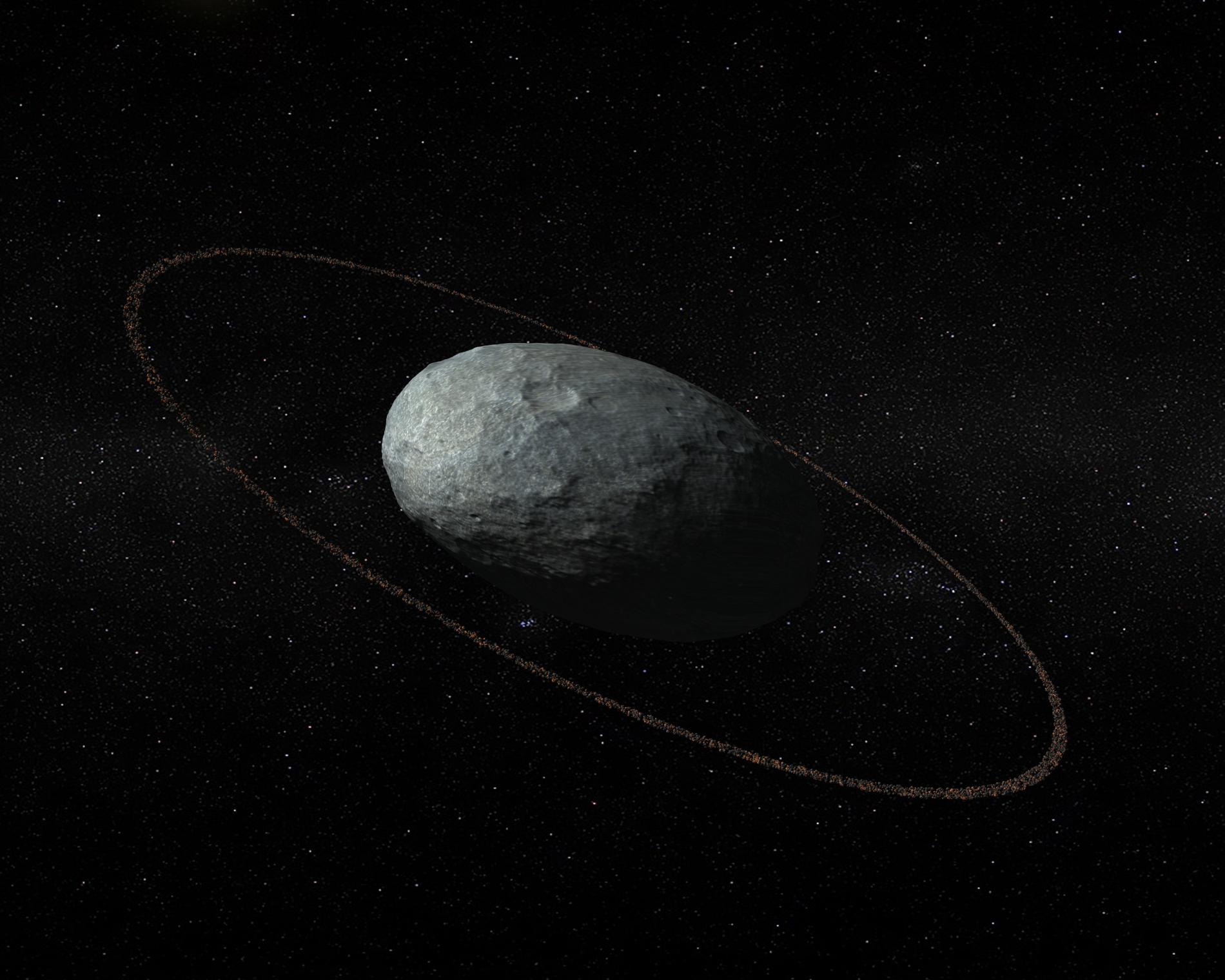

Azken hau lauetatik ezezagunena zen duela gutxi arte, baina duela hilabete batzuk denon ahotan egon zen, Andaluziako Astrofisika Institutuko ikertzaileek burutu duten lan batek Haumeak eraztun bat daukala topatu duelako. Eraztunen jaunaren, hau da, Saturnoren gidaritzapean dago orain Haumea.

1. irudia: Haumea planeta nanoa eta bere eraztunaren ilustrazioa[1]. (Argazkia: IAA-CSIC)

Nazioarteko Astronomia Batasunak esaten du astro batek planeta nano izendapena izateko ondorengo baldintzak bete behar direla: lehenik, Eguzkiaren inguruko bere orbita zuzena izan behar da, hots, ez da beste planeta baten satelitea izan behar. Bigarrenik, masa nahiko izan behar du bere grabitate propioak forma ia esferiko edo esferoidera konprimatu ahal izateko. Masa hori ez da ordea nahiko izan behar orbita garbia izateko. Azken honek esan nahi du beste gorputz batzuk daudela planeta nanoaren orbitan edo orbitaren inguruan. Izan ere, planeta nanoak ez du nahikoa grabitate indar gorputz hauek aldentzeko. Azken baldintza hau da planeta arruntetatik bereizten dituen ezaugarri nagusia.

2. irudia: Planeta nanoak eskalan, Lurraren tamainaren aldean. (Argazkia: NASA)

Eguzki-sistemako gorputz hauek behatzea oso zaila da. Alde batetik oso txikiak dira eta bestetik gugandik oso urrun daude. Planeta nanoak aztertzeko trantsituen teknika erabiltzen da gehienetan. Trantsitu bat, gorputz bat izar baten aurretik igarotzen den unean behatzean datza. Planeta nanoak, izar bat eklipsatzen dutenean behatzen dira beraz. Metodo honen bitartez, ondo baliozta daitezke planeta nanoaren konposizioa, tamaina eta abarrekoak. Honela jakin da hiru nano-planeta transneptunianoen aldean Haumeak errotazio abiadura handiagoa daukala eta oso luzanga dela. Beste izarren inguruan biraka dabiltzan exoplaneten ezaugarriak ere honela lortzen dira askotan.

2017ko urrian, Haumea izar baten aurretik igarotzen ari zela, Andaluziako Astrofisika Institutuko ikertzaileek lurreko teleskopioetatik begiratu zioten. Trantsitu haren behaketaz baliatuz, Haumearen elipsoide itxura zehaztu eta bere dentsitatearen eta albedoaren balioei mugak jarri zizkieten. Albedoa, gainazal batek jasotzen duen argi kantitatetik berriz atzera islatzen duen zatia da. Ez zuten atmosferarik detektatu planeta nanoaren inguruan baina bai eraztun bat. Ikertzaileek ondorioztatu zuten 70 kilometroko lodiera eta 2.287 kilometroko erradioa izan lezakeela eraztunak. Era berean, ikusi zuten eraztuna Haumearen ekuatore-planoan dagoela, bere periodo orbitala Haumearen errotazio periodoa baino 3 aldiz handiagoa dela, eta bere ilargirik handiena ere plano berean dagoela.

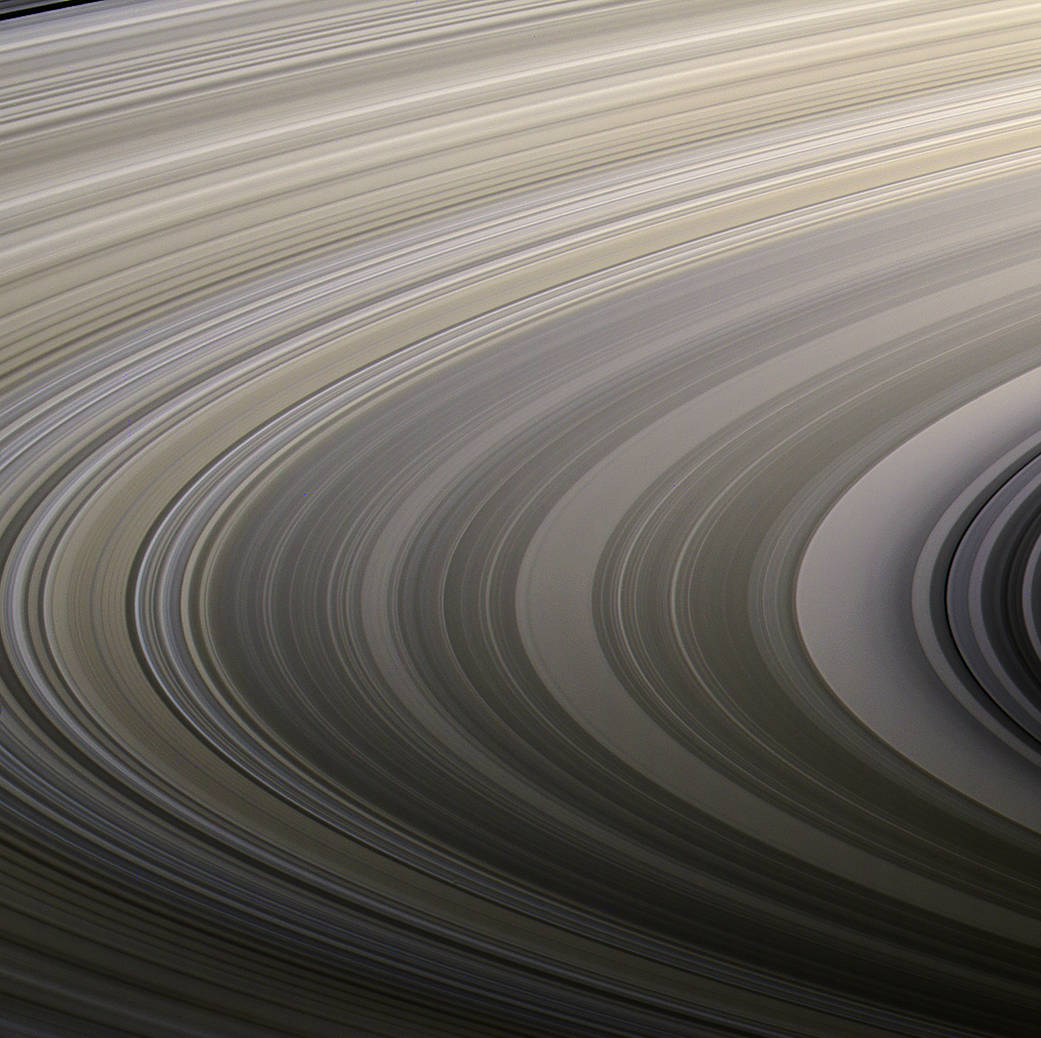

3. irudia: Saturnoren, hau da, eraztunen jaunaren eraztunen irudia. (Argazkia: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)

Eraztunen erreinuaGure Eguzki-sistemako planeta ugarik dauzkate eraztunak. Saturno da erreinuko jaun eta jabe, berak baititu Eguzki-sistemako eraztunik ikusgarrienak. Hala ere, Jupiterrek, Uranok eta Neptunok ere eraztunak dauzkate. Azken eraztun hauek, ordea, Saturnorenak baino askoz ere finagoak eta argiagoak dira, eta ezin dira teleskopio arrunt batekin behatu.

Zer dira? Zertaz daude osatuta?Planeta baten eraztun bat, hautsez eta milaka partikula txikiz osatutako eraztun bat da, planeta baten inguruan biratzen duena. Planetaren ekuatore-planoan kokatua egon ohi da. Eraztuna osatzen duten partikulen tamaina eta konposizioa aldakorra da. Silikatoz, hauts izoztuz edota ur izotzez osatuta egon daitezke, eta partikulen tamainak mikrometroetatik hamarka metrotara doaz.

Planeta batek sateliteak eta eraztunak baditu, eraztunak planetatik gertuago egotea da ohikoena. Batzuetan ordea, satelite txiki batzuk eraztunetatik gertu edota barruan egoten dira. Satelite hauek eraztun-sistemaren parte direla onartzen da eta artzain-ilargi deritze. Sateliteen eta eraztunen arteko grabitate-eragina dela eta, dentsitate ezberdinetako guneak sortzen dira; gune populatuagoak (partikula askodun eraztunak) eta gune hutsagoak (eraztunen arteko hutsuneak). Kasu hauetan, eraztun bakun bat izan beharrean, eraztun-sistema bat daukagu.

Planeten eraztunen artean Saturnoren eraztun-sistema da ezagunena eta lehendabizi begiztatu zena. Izan ere, Galileok ikusi baitzuen 1610. urtean. Ur izotzez dago osatua, eta zazpi zatitan edo eraztunetan, banatuta dago. Eraztun batzuk hutsune nahiko nabarmenez bereizten badira ere, beste batzuek ez dute hutsunerik euren artean, hau da, eraztun batetik besterako bidean partikula dentsitatea apur bat jaisten da. A, B eta C eraztunak dira lurreko teleskopioekin erraz ezberdindu daitezkeenak. A eta B Cassiniren dibisioaz bereizten dira. Hau ere, Lurretik ikus daitekeen eraztunen arteko hutsunea da eta bere izenak dioen moduan, Cassinik aurkitu zuen, 1675. urtean.

Jupiterrek ere eraztun-sistema bat dauka, baina ez Saturnorena bezain ikusgarria. Aurkitutako hirugarren eraztun-sistema izan zen, 1979. urtean, Saturnoren eta Uranoren sistemen ostean. Azken hau 1977an aurkitu zen, Jupiterrena baino lehenago. Jupiterren eraztun-sistema oso ahula da eta batez ere hautsez dago osatua. Hamahiru eraztun diskretu dauzka, gutxienez. Pentsatzen da sistema gaztea dela eta planetaren inguruan egondako zenbait ilargiren talken ondorengo pusketetatik sortua izan zela ziurrenik. Neptunok ere baditu eraztunak. Eraztun bereziak dira gainera. Hasiera batean pentsatzen zen ez ziotela buelta osoa ematen planetari, hau da, eraztunak izan beharrean arkuak zirela. Beranduago ikusi zen zirkunferentziaren baitan dentsitate ezberdineko zatiak daudela. Horren eragilea bere artzain-ilargi Galatea izan zitekeela esan zuten.

Eraztunak beste gorputzetanHasieran esan bezala, eraztun-sistemak ez ditugu bakarrik planetetan topatzen, Haumea planeta nanoan ere topatu baitira.

Hori baino lehen ordea, duela 5 urte, La Silla behatokitik Chariklo zentauroaren[2] trantsitu bat behatzen ari zirela, egiaztatu ahal izan zuten bi eraztunez osatutako sistema bat daukala zentauro horrek (ikus 4. irudia). Eraztun hauek oso dentsoak zirela ondorioztatzeaz gain, gutxienez artzain-ilargi bat daukatela ere ikusi zuten. Hau guztia, berria izan zen une hartan, lehenengo aldia baitzen halako gorputz batean eraztun-sistema bat topatzen zela. Gaur egun, gero eta kasu gehiago ezagutzen dira. Adibidez, Chiron zentauroak ere Chariklorenaren antzekoa den eraztun sistema bat daukala susmatzen da.

4. irudia: Chariklo zentauroaren eta bere eraztunen ilustrazioa. (Argazkia: ESO/L. Calçada/M. Kornmesser/Nick Risinger – skysurvey.org)

Adituen esanetan Haumearen eraztunaren aurkikuntza oso garrantzitsua da. Izan ere, eraztun sinplea eta bakarra bada ere, Eguzki-sisteman eraztunak ez direla orain arte pentsatu bezain urriak erakusten du. Haumea, eraztunen erreinuko kide berria dugu, baina ez azkena.

Oharrak:

[1] Zientzian artistek burututako irudi grafikoei ilustrazio deritzegu kamerek eta instrumentuek hartutako irudietatik bereizteko.

[2] Zentauro: eguzkiaren inguruan orbitatzen duen eguzki-sistemako gorputz “txikia”, ezaugarri nagusi modura kometa-asteroidearen izaera bikoitza duena.

—————————————————–

Egileez: Naiara Barrado Izagirre (@naierromo) eta Itziar Garate Lopez (@galoitz) UPV/EHUko Fisika Aplikatua I Saileko irakasleak dira eta Zientzia Planetarioen Taldeko kideak.

—————————————————–

The post Haumea: eraztunen erreinuko azken kidea appeared first on Zientzia Kaiera.

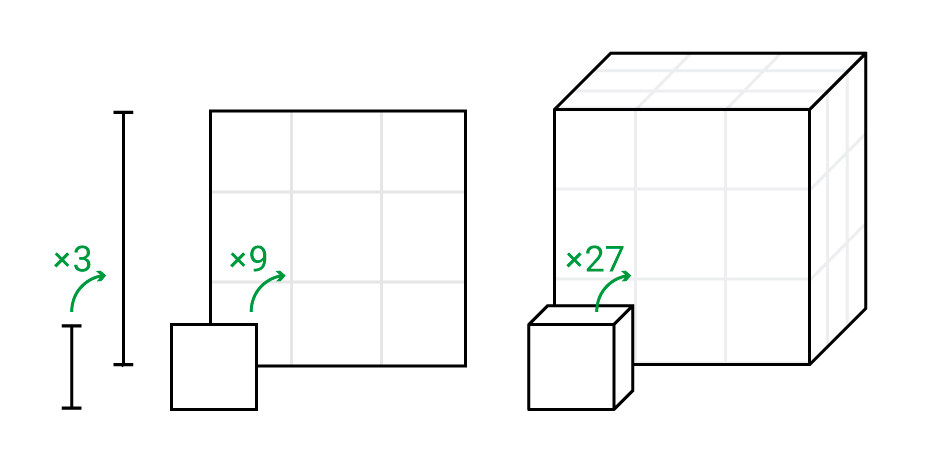

Una fórmula para dominarlos a todos: La conservación de la energía y la ley de la palanca

Representación de la frase de Arquímedes “Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”, que ejemplifica la ley de la palanca, en la decoración del techo del “Stanzino delle Matematiche” de la Galleria degli Uffizzi (Florencia). Obra de Giulio Parigi (1599-1600)

Representación de la frase de Arquímedes “Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”, que ejemplifica la ley de la palanca, en la decoración del techo del “Stanzino delle Matematiche” de la Galleria degli Uffizzi (Florencia). Obra de Giulio Parigi (1599-1600)En la entrega anterior vimos cómo la definición del trabajo en la física era mucho más comprensible y de “sentido común” de lo que suele apreciarse.

Hasta aquí estupendo, pero, ¿qué tiene que ver esto con la energía y los mecanismos?

La primera ley de la termodinámica nos dice que la variación de energía (ΔU) de un sistema se produce por el intercambio de calor (Q) y de trabajo (W).

ΔU = Q + W

No nos meteremos aquí con el asunto del calor, estamos pensando en mecanismos que cambian tipos de movimiento y su velocidad, entenderemos que habrá pérdidas por rozamiento, pero consideraremos el caso ideal sin pérdidas (recordad que soy físico).

Así que elijamos un mecanismo, una palanca, por ejemplo.

Fuente: Dnu72 / Wikimedia Commons

Fuente: Dnu72 / Wikimedia Commons

No hay más aportes de energía que la que hacemos en un extremo mediante nuestra fuerza y eso es todo lo que tendremos a la salida. La energía que entra será la que salga, y ambas serán trabajo (ya, ya, salvo pérdidas).

Así que podemos decir que

W1 = W2

Como hemos visto, nuestro trabajo tiene dos factores, la fuerza y la distancia (supongamos alineación entre ellos). Por lo que podríamos conseguir 10 J (unidades de trabajo) de muchas maneras, por ejemplo:

W = F · d

1 · 10 = 10 J

2 · 5 = 10 J

5 · 2 = 10 J

10 · 1 = 10 J

…

Mandaremos la misma energía (trabajo) de un extremo al otro del mecanismo, pero podemos hacerlo con más fuerza y menos recorrido o al revés, según nos interese.

¿Podría ser entonces que en un extremo del mecanismo tuviéramos más fuerza que en el otro? Por supuesto, no existe nada parecido a un “principio de conservación de la fuerza”. Tú puedes multiplicar tu fuerza lo que desees (idealmente, claro). De ahí viene la expresión “Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”.

Supongo que ya te habrás dado cuenta de que ese aumento de fuerza tiene un precio. Tendrás que reducir el recorrido en la misma proporción, de forma que la energía se mantenga constante, porque para la energía sí tenemos una ley de conservación.

Así que, sin más, podemos afirmar que si en un mecanismo el recorrido que se hace a la salida es la mitad que el que se hace a la entrada, la fuerza será el doble. No necesitamos saber nada más de lo que ocurre en el interior del mecanismo. Estoy haciendo balance de energía a la entrada y a la salida, punto. Pura conservación de la energía que no se la salta nadie, primera ley de la termodinámica.

Volvamos a nuestra palanca, mediante argumentos geométricos podemos saber qué relación hay entre las distancias recorridas a un lado y a otro, y eso nos llevará, vía conservación de la energía, a concluir la relación entre las fuerzas a ambos extremos. Vaya, llegaremos a la “ley de la palanca”.

La Palanca

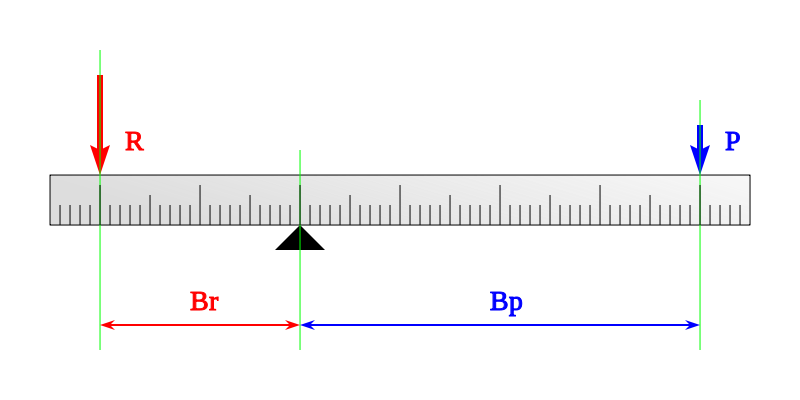

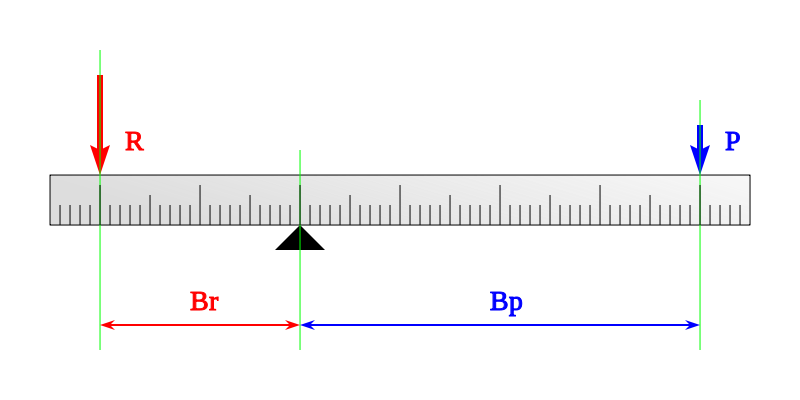

Fuente: Dnu72 / Wikimedia Commons

Fuente: Dnu72 / Wikimedia Commons

Fuente: Silver Spoon / Wikimedia Commons

Fuente: Silver Spoon / Wikimedia CommonsVemos que los extremos de la palanca recorren ambos un arco de circunferencia, cuyos radios son Br y Bp, y son obviamente distintos en longitud, así que ya estamos en condiciones de afirmar que las fuerzas a ambos lados también lo serán.

Fíjate que los ángulos recorridos en ambos extremos son iguales, en caso contrario la barra se doblaría.

Pero a nosotros nos interesa la distancia (para la fórmula del trabajo), así que pensemos en la longitud del arco de circunferencia que se recorre.

Esa longitud de arco es proporcional al radio y al ángulo. Si recordáis la popular fórmula para la longitud de la circunferencia completa L = (2π)·r es justo esa proporcionalidad para un ángulo de 2π radianes, lo que en grados sería 360º.

Por lo tanto, para un arco cualquiera sería:

arco = ángulo · radio de giro

Sigamos adelante, comparemos trabajos:

W1 = W2

W = F·d (suponiendo fuerzas alineadas con el desplazamiento)

R · arco1= P · arco2

R · ángulo · Br = P · ángulo · Bp (ya que los radios de giro son Br y Bp)

Como los ángulos son iguales, si la barra no se dobla, podemos simplificar

R · Br = P · Bp

¡Hecho! Fuerza por su brazo igual a fuerza por su brazo. La ley de la palanca.

Vemos que simplemente hemos aplicado argumentos geométricos para averiguar la distancia recorrida al principio y al final del mecanismo y después la conservación de la energía para ver la relación entre las fuerzas.

En la próxima entrega haremos los cálculos para varios mecanismos, pero os animamos a que lo probéis vosotros y, si sois docentes, que se lo pongáis a vuestros (pobres) alumnos como ejercicio.

El artículo Una fórmula para dominarlos a todos: La conservación de la energía y la ley de la palanca se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Una fórmula para dominarlos a todos: El trabajo

- Se establece el principio de conservación de la energía

- El modelo cuántico de Rabi, un sencillo modelo para dominarlos a todos

Informazio kuantikoaren prozesamendua azkartzeko algoritmoa

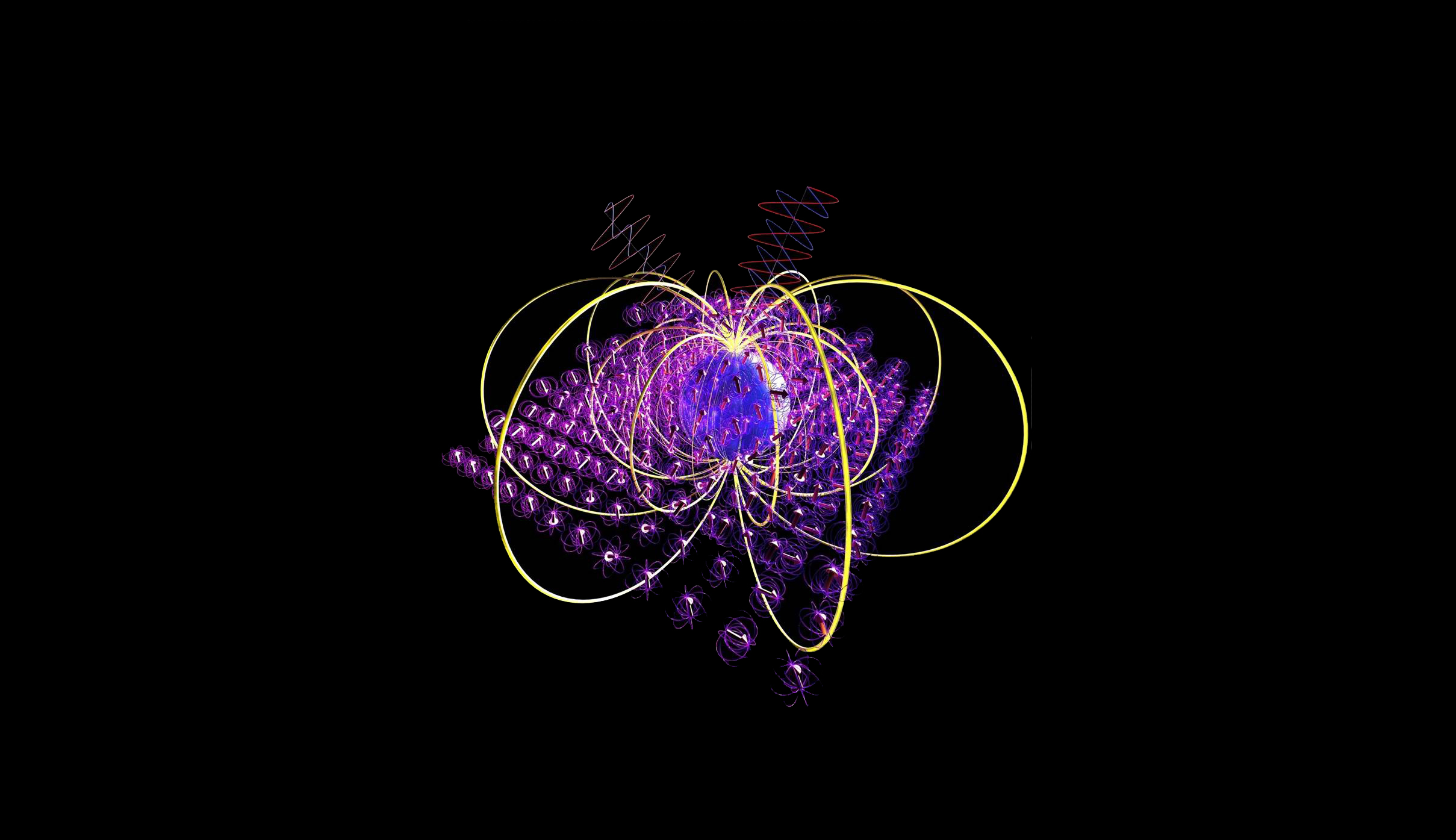

Irudia: Rabiren eredu kuantikoaren eta oso ezberdinak ziruditen hainbat eredu matematikoren arteko erlazioa aurkitu da.

Algoritmo arrunt baten bidez, oso ezberdinak ziruditen hainbat eredu matematikoren arteko erlazioa aztertu du ikerketak, informazio kuantikoaren prozesamendua azkartzeko helburuarekin.

Komunikazioen eta ordenagailuen iraultza ekarri du mekanika kuantikoak: algoritmo askoz azkarragoak eta seguruagoak erabiltzen dira informazioaren transferentzian. Rabiren eredu kuantikoa sistema fisiko askotan azaltzen den oinarrizko eredua da. Harrapatutako ioien edo zirkuitu supereroaleen plataforma kuantikoetan azaltzen da, besteak beste, eta litekeena da horiek guztiak ordenagailuen hardwareetan ikustea etorkizun hurbilean.

Argiaren eta materiaren arteko elkarrekintza prozesuak azaltzeko eredu matematikorik errazena da. Alegia, Rabiren eredu kuantikoa materiak eta argiak (erradiazioak) komunikatzeko aukeratu duten mekanismoa da.

Fenomeno fisiko oso ezberdinak azaltzeko erabiltzen diren hainbat eredu matematiko oso sofistikatu Rabiren eredu kuantikoaren barne direla egiaztatu da lehen aldiz lan honetan. Rabiren eredu kuantikoa eredu matematiko aurreratuagoen multzo baten erroa dela esan daiteke. Horrenbestez, Rabiren eredu kuantikoak aurreikusten dituen emaitzak ulertzen dituenak, aukera izango luke eredu konplexuagoen aurreikuspenak ulertzeko. Laburbilduz, Rabiren eredu kuantikoaren eta oso ezberdinak ziruditen hainbat eredu matematikoren arteko erlazioa aurkitu da. Hori guztia algoritmo matematiko baten bidez, alegia, erregela multzo baten bidez. Nahiko errazak diren erregelak, gainera.

Rabiren eredu kuantikoaren funtzionamendu mekanismoa sakonago ikertuz gero, ordenagailu kuantiko bat garatzeak dituen arazo teknikoei zehaztasun handiagoarekin aurre egiten lagunduko luke, batetik, eta Rabiren eredutik haratago bestelako ereduetara ere sarbidea lortuko litzateke, plataforma kuantikoen oinarrizko mekanismoa aldatzeko aukera eskuratuz eta ondorioz, baita etorkizuneko ordenagailu kuantikoarena ere.

Iturria: UPV/EHUko prentsa bulegoa: Informazio kuantikoaren prozesamendua azkartzeko algoritmo sinple bat

Erreferentzia bibliografikoa

Casanova, Jorge, Puebla, Ricardo, Moya-Cessa, Hector, B. Plenio, Martin, (2018). Connecting nth order generalised quantum Rabi models: Emergence of nonlinear spin-boson coupling via spin rotations. Npj Quantum Information, 4, 47. DOI: https://doi.org/10.1038/s41534-018-0096-9

The post Informazio kuantikoaren prozesamendua azkartzeko algoritmoa appeared first on Zientzia Kaiera.

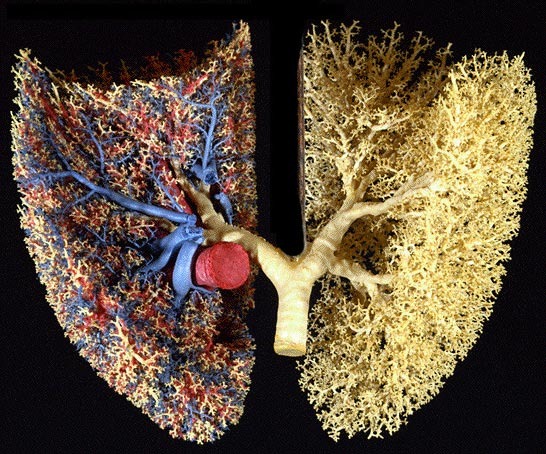

El Imperio Romano extendió la tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad que afecta principalmente a los pulmones y que se contagia fácilmente a través del aire. De no ser tratada correctamente provoca tos continua, fiebre, pérdida de peso, debilidad y finalmente, la muerte. Ha sido y es una de las mayores causas de muerte infecciosa en el mundo; cada año se producen entre 10 y 11 millones de nuevos casos y provoca entre 1,5 y 1,8 millones de muertes.

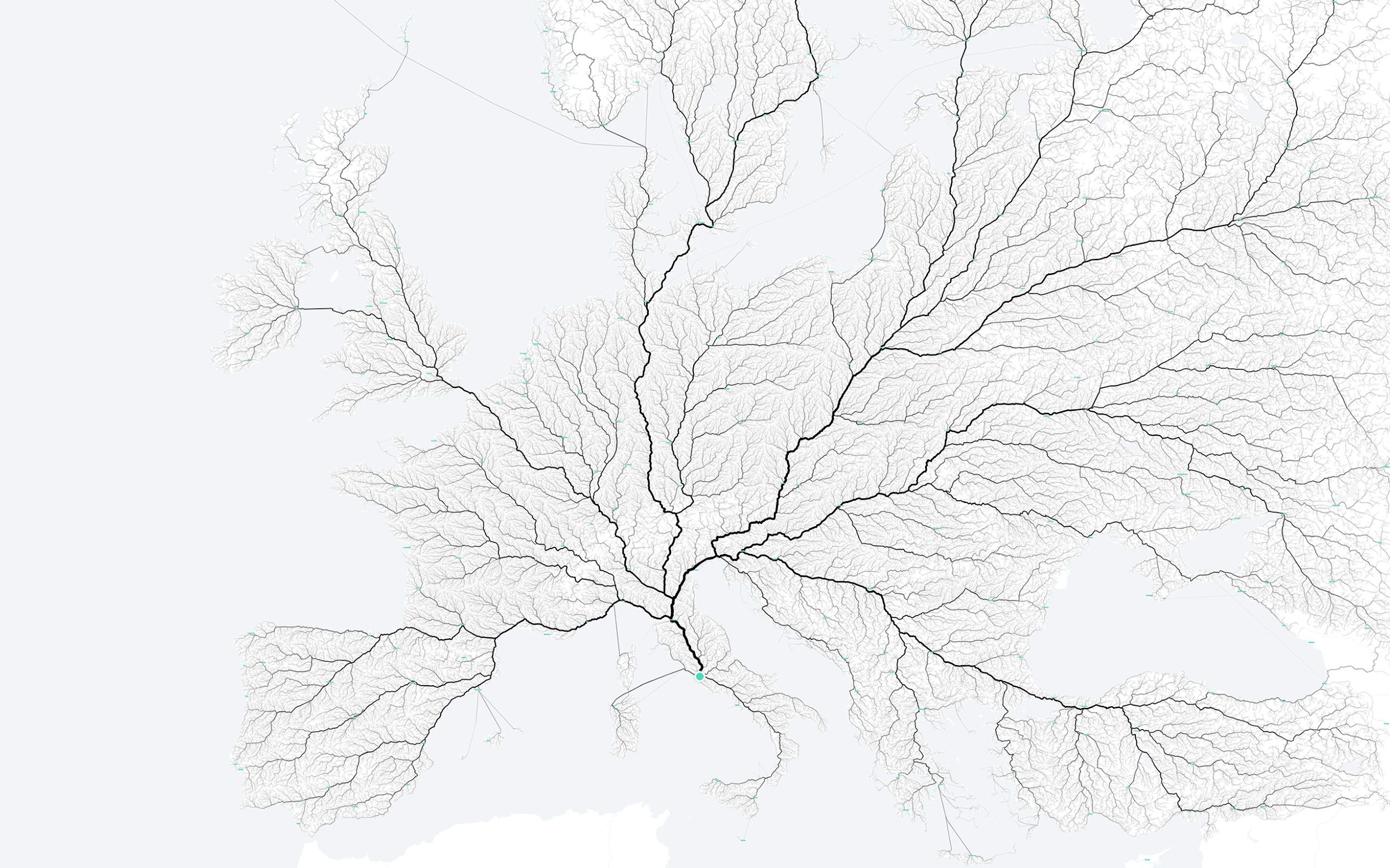

El equipo de Caitilin Pepperell, de la Universidad de Wisconsin-Madison (EEUU), ha analizado el genoma de 552 muestras de la bacteria que produce la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, obtenidas de personas de diferentes lugares del Mundo, salvo del continente americano (la bacteria llegó a América con los europeos en el siglo XV). A partir del origen geográfico de las muestras y teniendo en cuenta la velocidad a que cambia el genoma bacteriano por efecto de las mutaciones, el grupo de la Dra. Pepperell ha reconstruido el árbol de linajes de la bacteria. Como ya se sabía, hay siete familias principales de Mycobacterium tuberculosis. El último ancestro común a esas siete familias surgió probablemente en el Oeste de África hace unos cinco mil años, y tres de ellas no han salido nunca del continente africano.

Al parecer, una de esas familias se extendió al Sudeste asiático más de tres siglos antes del comienzo de nuestra era. Había entonces un intenso tráfico de mercancías –especias, principalmente- por las costas del Océano Índico, y ello propició que ese linaje de Mycobacterium tuberculosis llegase incluso a la isla de Papua Nueva Guinea.

Sin embargo, la variedad que ha alcanzado mayor extensión es la que se propagó en el primer siglo desde la cuenca del Mediterráneo hacia casi toda Europa, las estepas rusas, Asia y, retornando a la zona donde surgió, África también. La época en la que se produjo esa expansión coincide con el periodo en que el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión, por lo que aumentaron los desplazamientos, creció mucho el transporte de mercancías en el interior de sus fronteras, y se intensificó el comercio con los pueblos del entorno e, incluso, con el mismísimo Imperio Chino. Se pusieron así en contacto personas de muy diferentes orígenes, pertenecientes a pueblos que no habían tenido relación directa con anterioridad. Además, las ciudades adquirieron una gran importancia. Roma llegó a tener entonces un millón de habitantes, una cifra que en Europa solo alcanzaría Londres durante la revolución industrial. A Roma y de Roma viajaban en todas las direcciones miles de personas cada año. Muchas de esas personas llevaban consigo unos cuantos miles de ejemplares de Mycobacterium tuberculosis. Además, algunos hábitos que los romanos extendieron allí donde llegaban, como la vida en grandes barracones militares o el uso de los populares baños públicos, proporcionaban condiciones ideales para la transmisión de estos microbios de unas personas a otras.

De los romanos heredamos las lenguas que hablamos muchos europeos y gran parte del vocabulario de las demás lenguas de Europa, incluida la vasca. Construyeron, además, carreteras, acueductos, aseos públicos, teatros, circos y otras infraestructuras que fueron los cimientos materiales de su civilización. Nos legaron el derecho que hoy conocemos precisamente como romano, y sentaron las bases del calendario que utilizamos en la actualidad; en otras palabras, organizamos nuestra vida y convivencia de acuerdo con normas creadas por ellos. Y a todo lo anterior y muchas otras cosas hay que añadir que facilitaron la expansión de la bacteria que causa la tuberculosis, la enfermedad que, de acuerdo con estimaciones recientes, más muertes ha provocado en la historia de la humanidad.

—————————————————————–

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

————————

Una versión anterior de este artículo fue publicada en el diario Deia el 29 de julio de 2018.

El artículo El Imperio Romano extendió la tuberculosis se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Las contorsiones de una enzima clave para la tuberculosis

- El arte de abrir cráneos: neurocirugía y trepanaciones durante el imperio inca

- Superbacterias

Asteon zientzia begi-bistan #224

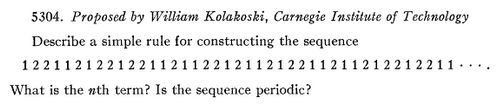

Klima-aldaketa