Viaje a los océanos subterráneos de Ganímedes y las lunas de Júpiter

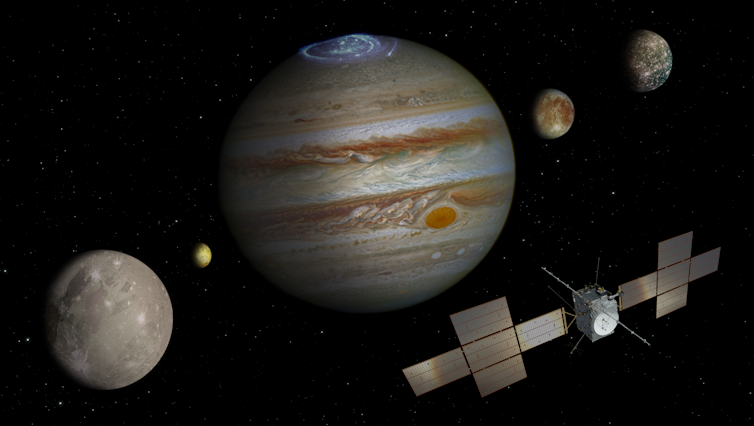

La misión JUICE explorará Júpiter y sus lunas, Ganímedes, Calisto y Europa. Fuentes: ESA/ATG medialab; Jupiter: NASA/ESA/J. Nichols (University of Leicester); Ganymede: NASA/JPL; Io: NASA/JPL/University of Arizona; Callisto and Europa: NASA/JPL/DLR, CC BY

La misión JUICE explorará Júpiter y sus lunas, Ganímedes, Calisto y Europa. Fuentes: ESA/ATG medialab; Jupiter: NASA/ESA/J. Nichols (University of Leicester); Ganymede: NASA/JPL; Io: NASA/JPL/University of Arizona; Callisto and Europa: NASA/JPL/DLR, CC BY

Hace casi 10 años la Agencia Espacial Europea (ESA) seleccionó Júpiter y la mayor de sus lunas, Ganímedes, para desarrollar una de sus misiones más ambiciosas de exploración del sistema solar. Se trata de la misión JUICE (JUpiter ICy Moons Explorer), que tiene previsto su lanzamiento a partir del 13 de abril. JUICE viajará al sistema de Júpiter y sus lunas explorando mundos helados que poseen océanos de agua líquida ocultos bajo cortezas heladas de espesor desconocido.

Viaje a los océanosEl agua líquida es el requisito fundamental para la vida, pero es muy escasa en el sistema solar y es rara en los planetas de tipo terrestre como el nuestro. Sin embargo, es abundante en los océanos interiores de las lunas de Júpiter y Saturno, donde quizás podrían darse las condiciones adecuadas para que la vida pudiera desarrollarse. Estudiar el sistema solar en miniatura que constituyen Júpiter y sus lunas ayuda a conocer otros sistemas similares. En efecto, muchas estrellas poseen planetas gigantes gaseosos, y muchos de estos podrían tener satélites parecidos, con materiales helados y ricos en agua.

La diversidad orbital de estos exoplanetas podría hacer de muchas de estas lunas entornos adecuados para la aparición de la vida. Así, JUICE estudiará el sistema de Júpiter como un arquetipo de sistema planetario en miniatura con mundos ricos en agua. Su viaje servirá para determinar las habitabilidad de los océanos subterráneos de sus lunas.

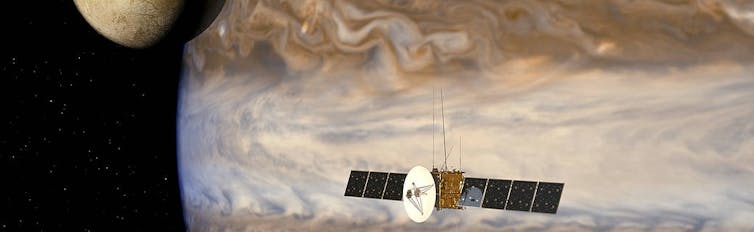

Recreación artística de JUICE en su exploración de Júpiter. Fuente: ESA/AOESJúpiter, sus lunas y el agua líquida

Recreación artística de JUICE en su exploración de Júpiter. Fuente: ESA/AOESJúpiter, sus lunas y el agua líquida

Júpiter es el mayor de los planetas del sistema solar. Con 318 veces la masa de la Tierra y orbitando al Sol cinco veces más lejos, su formación dominó la historia del sistema solar. Júpiter se formó tras acumular ingentes cantidades de hidrógeno y helio que lo convirtieron en un gigante gaseoso sin superficie definida. Ante su inmensa gravedad, los mismos procesos que condujeron a la formación de planetas orbitando el Sol dieron lugar a la formación de pequeños mundos orbitando Júpiter.

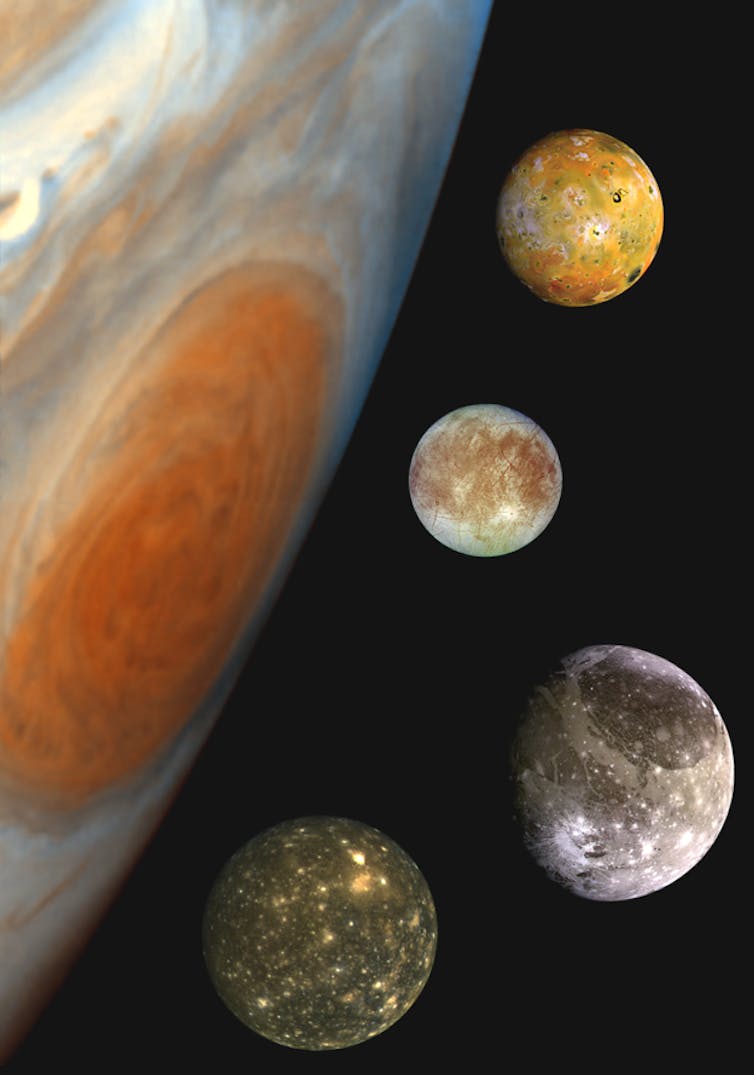

Júpiter y sus cuatro satélites mayores a escala. Fuentes: NASA/JPL/DLR, CC BY

Júpiter y sus cuatro satélites mayores a escala. Fuentes: NASA/JPL/DLR, CC BYEntre estos mundos destacan cuatro satélites comparables en tamaño o mayores que nuestra Luna: son Ío, Europa, Ganímedes y Calisto, cuatro mundos tan distintos entre sí como lo son a su vez los planetas terrestres. Estas cuatro lunas están calentadas en su interior por las fuerzas de marea que genera la gravedad de Júpiter.

Ganímedes, Ío, Europa y CalistoÍo es un mundo rocoso cubierto por compuestos de azufre. Posee gigantescos volcanes por los que el material de erupciones masivas escapa al espacio.

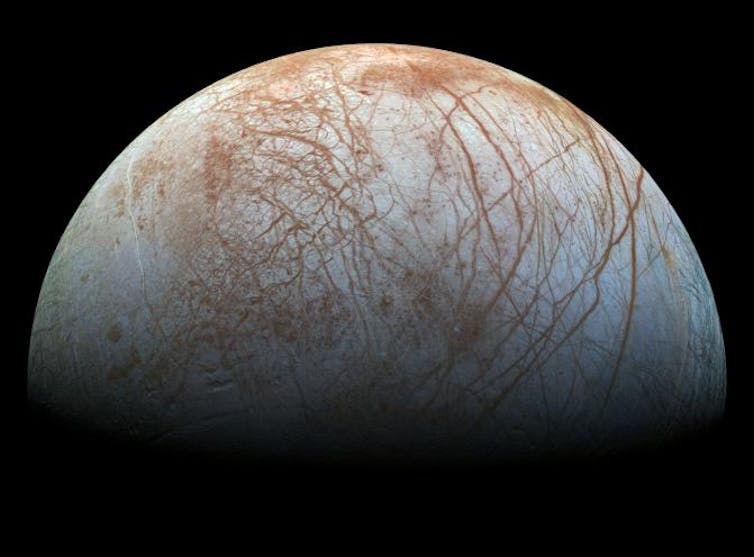

Europa tiene una superficie que muestra incontables líneas y fallas en un paisaje joven geológicamente y sin cráteres ni montañas. En Europa se activan géiseres ocasionales por los que escapa vapor de agua de un interior caliente pero menos activo que Ío. Su corteza helada podría ser de tan solo 20 kilómetros de espesor.

La imagen muestra la asombrosa diversidad de la superficie de Europa. Largas grietas y crestas lineales atraviesan la superficie, interrumpidas por regiones en las que la corteza de hielo superficial se ha roto y vuelto a congelar formando nuevos patrones. Fuente: NASA/JPL-Caltech/SETI Institute, CC BY

La imagen muestra la asombrosa diversidad de la superficie de Europa. Largas grietas y crestas lineales atraviesan la superficie, interrumpidas por regiones en las que la corteza de hielo superficial se ha roto y vuelto a congelar formando nuevos patrones. Fuente: NASA/JPL-Caltech/SETI Institute, CC BYGanímedes, orbitando Júpiter algo más lejos, es la mayor de las lunas en el sistema solar y posee grandes cráteres e inmensos terrenos que se fundieron y solidificaron en un pasado remoto. En su océano interior y salino se forma un campo magnético que crea auroras en su ecuador.

Calisto, orbitando Júpiter a casi dos millones de kilómetros de distancia, es un mundo oscuro y craterizado cubierto por hielos de agua, dióxido de carbono y compuestos orgánicos.

Un planeta extremoEn el gigantesco Júpiter se producen fenómenos de escala superlativa. En su atmósfera superficial encontramos vientos permanentes de 500 kilómetros por hora que arrastran nubes de amoníaco que cubren el planeta por completo. En las nubes vemos tormentas convectivas extremas que pueden durar semanas y crecer hasta alcanzar tamaños horizontales mayores que la Luna y cuyas raíces están en nubes de agua a 100 km de profundidad.

En muchos lugares del planeta, dentro y fuera de las tormentas, vemos relámpagos que pueden ser mil veces más energéticos que los relámpagos terrestres.

El campo magnético de Júpiter se extiende a lo largo de una magnetosfera de centenares de millones de kilómetros formando la estructura de mayor tamaño de todo el sistema solar. Este intenso campo magnético genera auroras permanentes que calientan la atmósfera polar produciendo oscuras nieblas de moléculas orgánicas complejas.

La misión de JUICE en marchaJUICE llegará a Júpiter en 2032 y durante 4 años realizará 66 órbitas alrededor del planeta, acercándose progresivamente hasta la órbita de Ganímedes. Durante ese tiempo JUICE estudiará la atmósfera y magnetosfera de Júpiter, permitiéndonos saber cómo funciona un mundo tan complejo.

JUICE observará los oscuros anillos que rodean al planeta y examinará sus lunas más pequeñas. Estos datos nos aportarán detalles fundamentales para entender cómo se formaron Júpiter y sus lunas y el impacto que tuvo su formación en la historia del sistema solar.

La vida puede estar en mundos heladosDurante la exploración inicial del sistema de Júpiter, JUICE sobrevolará 2 veces Europa, realizará 21 sobrevuelos cercanos de Calisto y más de 20 sobrevuelos de Ganímedes antes de ponerse en su órbita a 500 km de altura. Allí explorará durante 2 años más este mundo mayor que Mercurio.

Al final de la misión, y si tiene suficiente combustible, descenderá a una órbita más cercana, a 200 km de la superficie. Gracias a sus 10 instrumentos científicos y la exploración de la geología superior de las lunas de Júpiter, JUICE nos dirá cuál es el espesor de las cortezas heladas de estos mundos, cuánta agua líquida tienen y cómo se formaron, y nos dará información fundamental sobre las moléculas orgánicas que se encuentran en sus superficies.

Los conocimientos que generará JUICE, junto con la información que tenemos de los exoplanetas, nos dará información clave sobre cómo de abundantes son los satélites helados en el universo, y cuál es su potencial habitabilidad. Quizás sea en mundos helados como estos, y no en planetas terrestres como el nuestro, donde la esquiva vida abunde.![]()

Para saber más:

¿Y si pudiésemos llegar al océano de Europa sin necesidad de atravesar toda la corteza?

Tormentas convectivas de agua muy energéticas en Júpiter

Juno, Júpiter, arte y amoniaco

Sobre el autor: Ricardo Hueso Alonso es catedrático de Física en la UPV/EHU. Su investigación se centra en el estudio de las atmósferas planetarias

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo Viaje a los océanos subterráneos de Ganímedes y las lunas de Júpiter se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Mentira o verdad

Mentira. Expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente.

Verdad. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa.

Posverdad. Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales.

Diccionario de la RAE.

Nadie ha dudado jamás con respecto al hecho de que la verdad y la política no se llevan demasiado bien, y nadie, que yo sepa, ha colocado la veracidad entre las virtudes políticas.

Hannah Arendt en «Verdad y mentira en la política, 1967″ (2017).

¿Cómo formarse un buen juicio si no es posible distinguir entre mentira y verdad en política?

María Teresa Muñoz Sánchez, UNAM, México, 2020.

Foto: Jametlene Reskp / Unsplash

Foto: Jametlene Reskp / UnsplashEn marzo de 2020 comenzó en Europa la pandemia de la COVID-19. La crisis sanitaria provocó la necesidad y difusión de noticias sobre salud y la enfermedad que se empezaba a conocer. Y la situación de incertidumbre generó la aparición de fake news, la conocida como infodemia, tal como cuenta Michela Montesi de la Universidad Complutense en su estudio publicado en 2021. Recopiló y analizó 242 noticias consideradas falsas según la web Maldita.es, website que forma parte de un proyecto internacional que comenzó en 2017 para chequear la veracidad de las noticias.

Los resultados muestran que las fake news se construyen, en un 40.7%, buscando el descrédito de personas, ideas o movimientos, utilizan lenguaje ofensivo o insultante en un 17.7%, y se basan en fuentes de información diferentes a la propia fake news en un 26.6%. Tratan, sobre todo, de la sociedad más cercana en un 43.1%, la política en un 26.4% y de la ciencia en el 23.6%.

Para la autora, no parecen suponer un peligro para la salud de los lectores aunque tratan de la COVID-19. Lo único que consiguen, y quizá es su objetivo, es causar una daño intangible y moral.

Para la Fiscalía General del Estado, en un documento publicado en 2020, las fake news se basan en desinformar que, según el Diccionario, es “dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines, y también dar información insuficiente u omitirla”. Son de contenidos muy variados dependiendo de a qué se refieren y con qué intención se difunden. Según la Fiscalía en las fake news hay delitos de odio, descubrimiento y revelación de secretos, delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos, injurias y calumnias, delitos contra la salud pública, estafas, intrusismo, y delitos contra el mercado y los consumidores. Por tanto, contenidos y objetivos muy variados.

La verdad no es el objetivoEn general, la psicología humana está diseñada para seleccionar y difundir información que sea eficaz para conseguir determinados objetivos, no importa que sean ciertos o no. La verdad en muchos debates es el objetivo menos relevante.

Por ejemplo, en el fútbol el engaño puede ser driblar a un contrario o engañar al portero en el lanzamiento de un penalti. Pero también puede ser simular una falta o una lesión para conseguir que lo castigue el árbitro. La práctica política, a menudo, persigue los mismos objetivos.

Esta variedad nos indica la dificultad que supone definir las fake news. Tienen intencionalidad además, es obvio, falsedad con corrupción premeditada: son bulos, o sea, noticias falsas difundidas con algún fin. Historias falsas que parecen noticias, a menudo difundidas por internet, para influir en la opinión pública. O, incluso, como una broma, un chiste, un punto de humor.

Además, las fake news pueden distorsionar las creencias de las personas incluso después de haber sido desacreditadas. Una de las noticias falsas más populares en la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos decía que “El Papa Francisco conmociona al mundo, respalda a Donald Trump para Presidente”. A pesar de ser conocida como falsa, repetida una y otra vez, puede crear un brillo alrededor de un candidato político que persiste mucho después y mucho más allá de su probada falsedad. A algunas personas les cuesta rechazar la información errónea. Sin embargo, Hannah Arendt afirma que “los hechos están más allá de acuerdos y consensos, y ningún debate … servirá para establecer dichos hechos”. Para la autora, todavía queda esperanza. Lo que se juega es la propia realidad, común y objetiva.

Una mentira repetida mil vecesPor otra parte, repetir una información falsa aumenta su verosimilitud, dándole un aspecto mayor de credibilidad. Pero no hay que olvidar que lo contrario a la verdad es la falsedad, nunca la opinión, sea discrepante o no. La verdad, en política, nace del juicio compartido.

Ya lo afirmaba Josef Goebbels, ministro de Propaganda nazi, hace un siglo con la afirmación de que “Una mentira repetida mil veces se convierte en una realidad”. Y Adolf Hitler lo incluyó en su libro Mi lucha que dice que “La capacidad de asimilación de la gran masa es sumamente limitada y no menos pequeña su facultad de comprensión, en cambio es enorme su falta de memoria. Teniendo en cuenta estos antecedentes, toda propaganda eficaz debe concretarse solo a muy pocos puntos y saberlos explotar como apotegma hasta que el último hijo del pueblo pueda formarse una idea de aquello que se persigue”. Muchos políticos lo aplican con frecuencia y convicción.

Es en la comunicación política donde comenzó a utilizarse el término posverdad. Fue la palabra del año en 2016 para el Diccionario Oxford de Inglés y es la situación “en la que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales”, tal como cuenta Raúl Rodríguez-Ferrándiz desde la Universidad de Alicante. Añade que “en esta era de política de posverdad, es fácil seleccionar datos concretos y llegar a la conclusión que desees”. Estamos ante la mentira en la política pues la búsqueda de la verdad es o inútil o una quimera.

Triunfa la simplicidad expresiva que sugiere honradez emocional, se sospecha de los hechos pues son fríos. Anécdota, estadística y números distraen de la verdad (emocional) que se esconde detrás, … Y por ello se sustituye la verdad por la posverdad que se ilustra y demuestra con las fake news.

En la encuesta que se hizo en octubre de 2020, por David Blanco-Herrero y su equipo, de la Universidad de Salamanca, a 421 voluntarios, con el 50.1% de mujeres y con edad media de 34.2 años, los resultados muestran que los medios con más noticias falsas son la comunicación interpersonal y las redes sociales, y, por el contrario, la menor presencia se detecta en la radio y en los medios impresos. En zonas intermedias están la televisión, los medios digitales y los blogs. En las redes destacan WhatsApp y Facebook, aunque hay que recordar que la encuesta se hizo en 2020 y puede haber variado desde entonces. Y es curioso que para los encuestados la mayor presencia de fake news la perciben en Twitter como la red social donde más noticias falsas detectaron.

Por otra parte, la presencia de fake news fueron significativamente más percibidas por las mujeres en redes sociales, comunicación interpersonal y en televisión. En conclusión, la presencia experimentada de fake news parece estar afectada principalmente por la edad y el género, ya que se observó un mayor nivel de escepticismo entre los jóvenes y las mujeres.

Lo importante es reconocerlasY, para terminar, volvemos a Hannah Arendt y su texto sobre verdad y mentira con un párrafo que, pienso, explica lo que está ocurriendo en la política actual, más de medio siglo después de su publicación. Arendt concluye que “el resultado de una constante y total sustitución de la verdad de hecho por las mentiras no es que las mentiras sean aceptadas en adelante como verdad, ni que la verdad se difame como una mentira, sino más bien que el sentido por el que nos orientemos en el mundo real -y la categoría de la verdad versus la falsedad está entre los medios mentales para alcanzar este fin- queda destruido”. No es la verdad o la mentira, lo importante es reconocerlas y saber cómo diferenciarlas.

Por tanto, como escribe María Teresa Muñoz, de la Universidad Nacional Autónoma de México, es importante analizar el juicio político de sociedades donde predomina la mentira y las noticias falsas en política. A menudo, parece que la mentira y el ocultamiento son los ejes que articulan la vida pública. Hay que distinguir mentira y verdad en política y, como escribe Hannah Arendt, mantener y recuperar el sentido para separarlas, siempre aceptando el debate y las opiniones diferentes pero nunca obviando los hechos.

El partido antes que la verdadComo apéndice, investigaciones que recientemente han comenzado estudian el funcionamiento del cerebro en los políticos. Para Jay Van Bavel y Andrea Pereira, de las universidades de Nueva York y de Leiden, la atracción que muestra la especie humana por las noticias falsas es un problema grave para el funcionamiento de la democracia. Proponen que la identificación con partidos políticos, el llamado partidismo, puede sesgar el procesamiento de la información en el cerebro. El partidismo puede alterar la memoria, la evaluación de la información y los juicios finales. Las personas anteponen la lealtad al partido sobre la política y, según el interés propio, también sobre la verdad, o sea, sobre los hechos tal como menciona Hannah Arendt. Lo escribía George Orwell en su 1984, publicada en 1949: “El Partido instaba a negar la evidencia de tus ojos y oídos. Era su orden última y más esencial”. O como punto final, la conclusión del guionista y actor Stephen Colbert, y que asumen Van Bavel y Pereira, cuando declaró que “antes, todos tenían derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos. Pero ese ya no es el caso. Los hechos no importan en absoluto. La percepción lo es todo”.

Referencias:

Arendt, H. 2017 (1967). Verdad y mentira en la política. Página Indómita. Barcelona. 147 pp.

Bernal-Triviño, A. & J. Clares-Gavilán. 2019. Uso del móvil y las redes sociales como canales de verificación de fake news: El caso de Maldita.es. El Profesional de la Información 28: e280312.

Blanco-Herrero, D. et al. 2021. Citizen perceptions of fake news in Spain: Socioeconomic, demographic, aand ideological differences. Publications doi: 10.3390/publications9030035.

Fiscalía General del Estado. 2020. Tratamiento penal de las fake news. Secretaría Técnica. Madrid. 4 pp.

Hambrick, D.Z. & M. Marquardt. 2018. Cognitive ability and vulnerability to fake news. Scientific American February 6.

Malo, P. 2021. Los peligros de la moralidad. Por qué la moral es una amenaza para las sociedades del siglo XXI. Ed. Deusto. Barcelona. 334 pp.

Montesi, M. 2021. Understanding fake news during the Covid-19 health crisis from the perspective of information behaviour: the case of Spain. Journal of Librarianship and Information Science 53: 454-465.

Muñoz Sánchez, M.T. 2020. Verdad y mentira en política. Una reivindicación del juicio político crítico para la democracia. Andamios 17: 135-153.

Orwell, G. 2013 (1949). 1984. Debolsillo. Barcelona. 314 pp.

Rodríguez-Ferrándiz, R. 2019. Posverdad y fake news en comunicación política: breve genealogía. El Profesional de la Información 28: e280314.

Van Bavel, J.J. & A. Pereira. 2018. The partisan brain: An identity-based model of political belief. Trends in Cognitive Sciences doi: 10.1016/j.tics.2018.01.004.

Wikipedia. 2023. Fake news. 31 marzo.

Para saber más:

La posverdad es más peligrosa que la mentira

Las facturas de la mentira

Verdad científica y verdad jurídica

La mentira se esconde

Sobre el autor: Eduardo Angulo es doctor en biología, profesor de biología celular de la UPV/EHU retirado y divulgador científico. Ha publicado varios libros y es autor de La biología estupenda.

El artículo Mentira o verdad se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

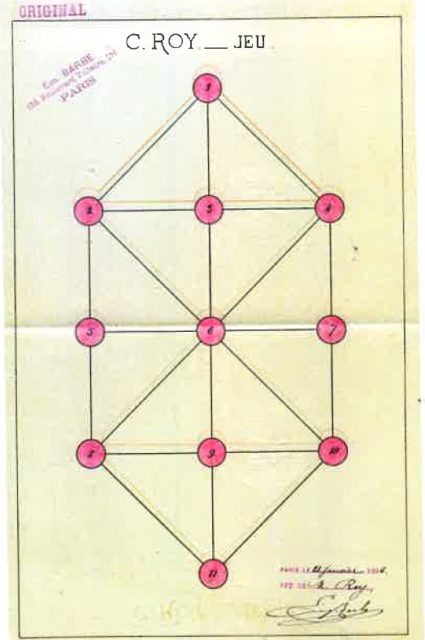

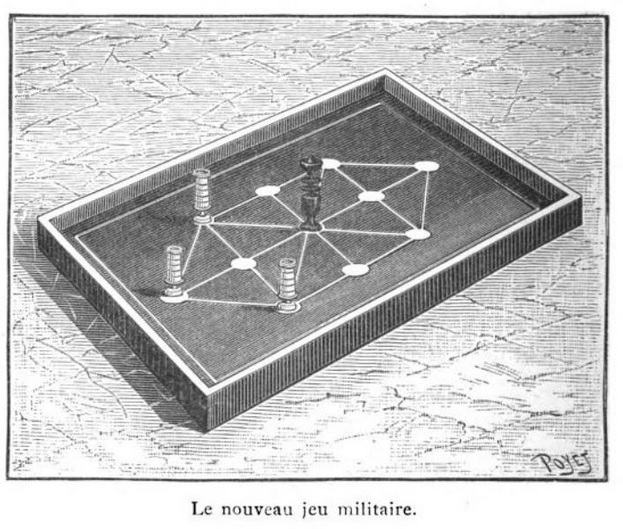

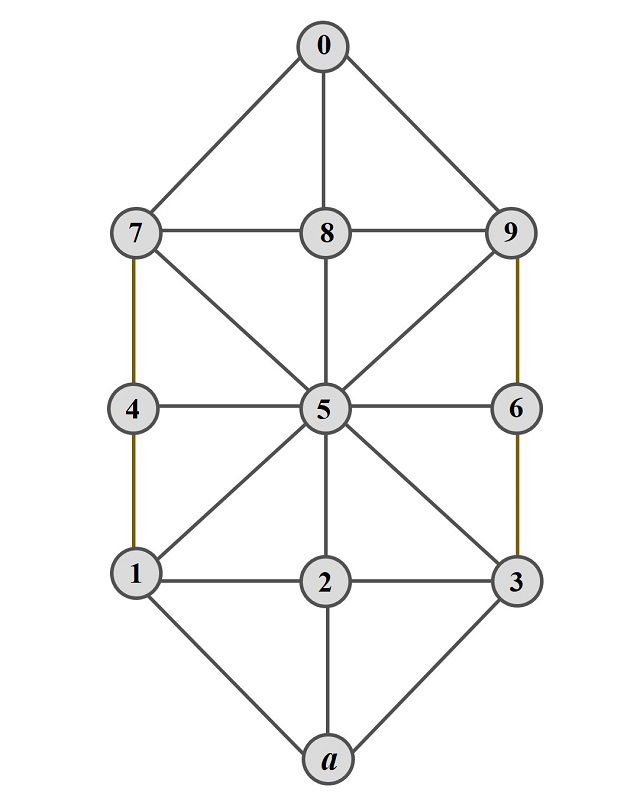

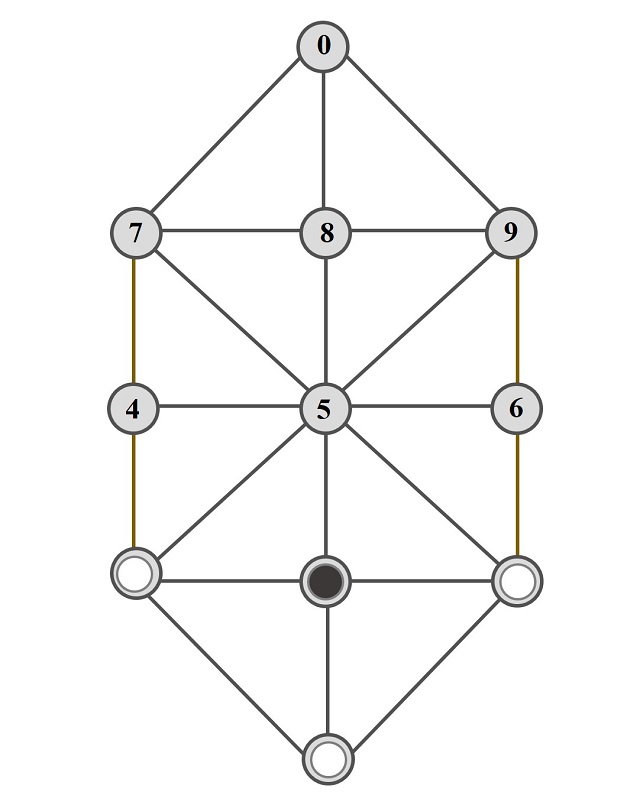

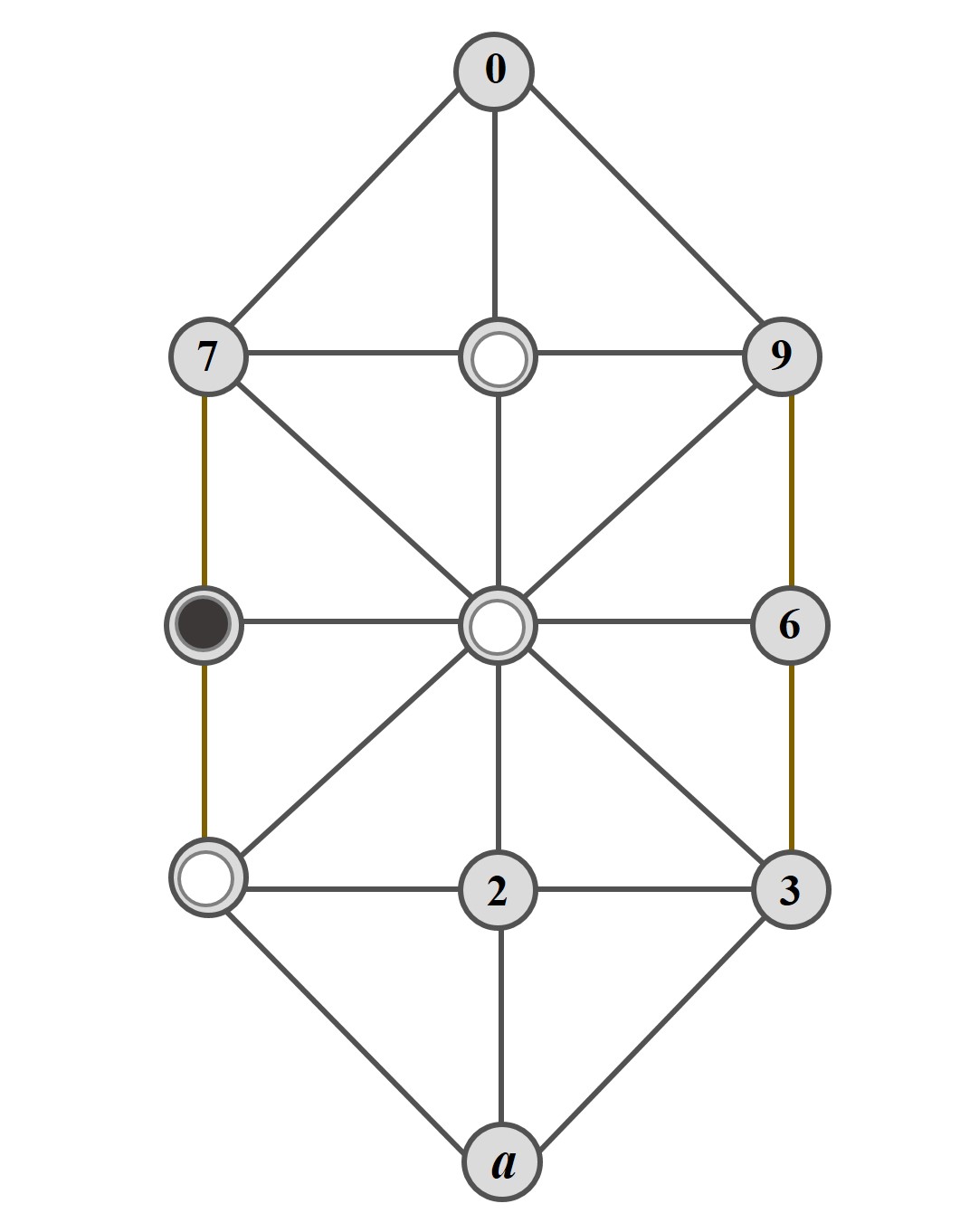

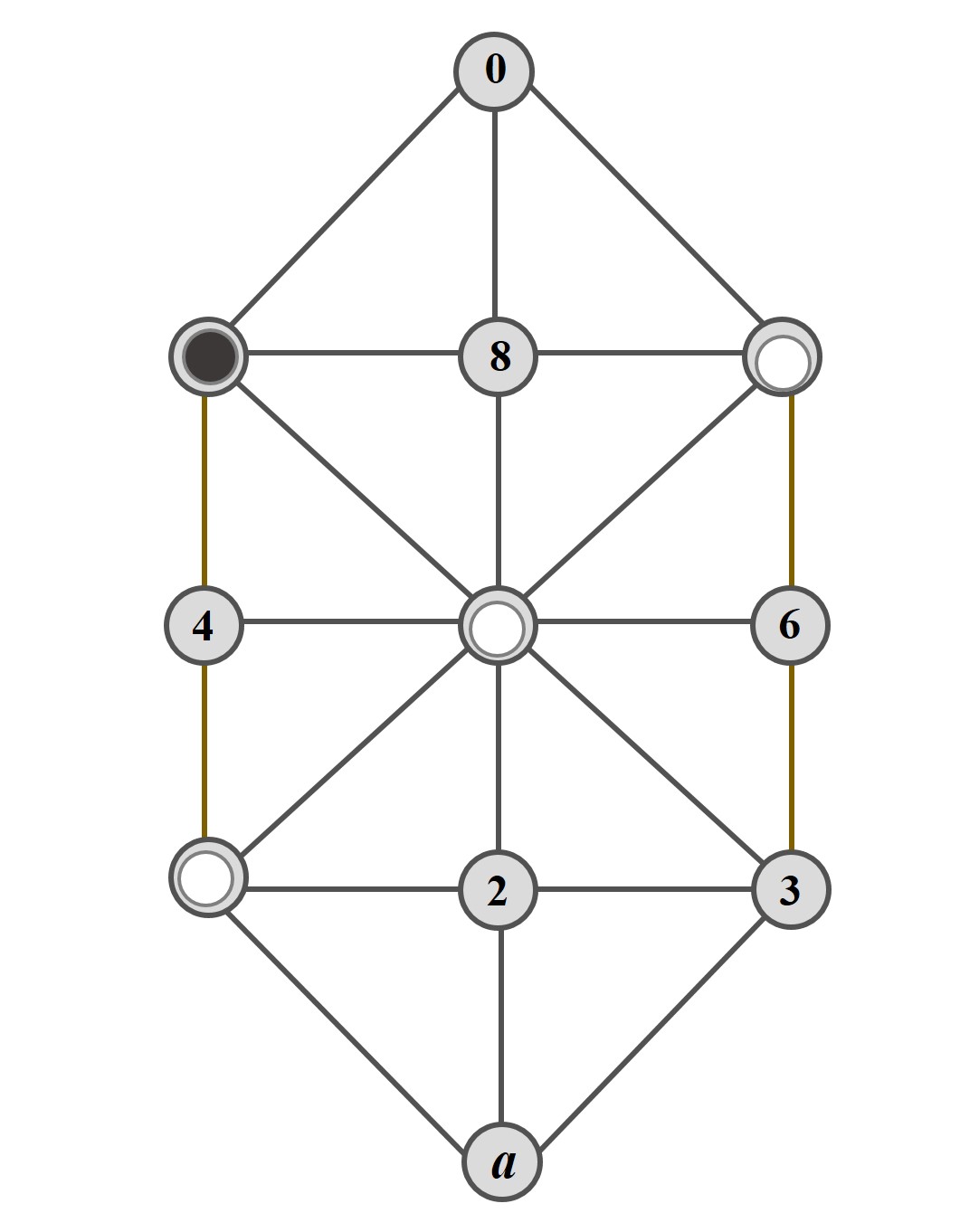

Algunos juegos de estrategia para dos personas

En la anterior entrada del Cuaderno de Cultura Científica, titulada El juego militar francés, presentamos y analizamos el conocido juego militar francés, que recibe también otros nombres como el juego de los soldados, la liebre y los sabuesos, o el halcón y las palomas. Este es un juego de estrategia para dos personas que pertenece a la familia de juegos en los que las fichas de uno de los jugadores tienen que bloquear a la ficha del otro jugador, mientras que este segundo jugador tiene que intentar que esto no ocurra. En ocasiones se habla de juegos de caza, entendiendo que las fichas que bloquean a la contraria la están cazando.

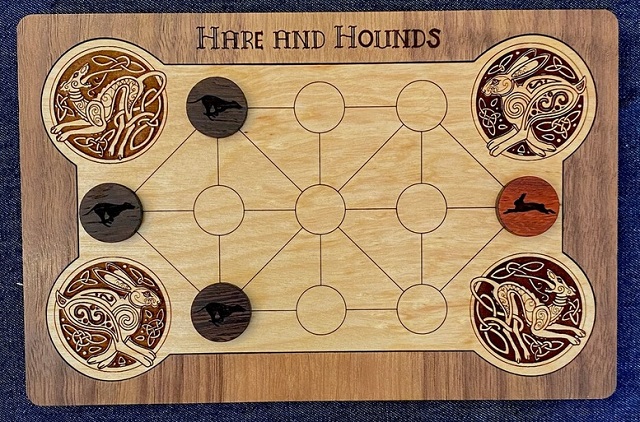

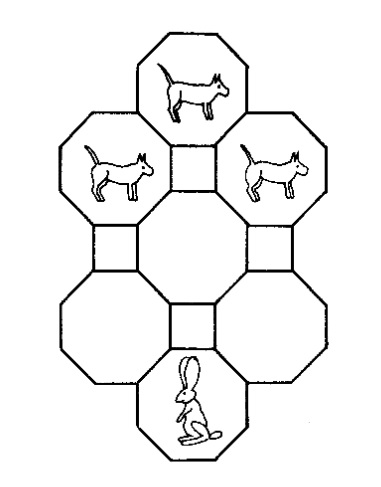

Tablero del juego la liebre y los sabuesos, también conocido como el juego militar francés, fabricado por la empresa RightlyMade (visto en la página de Etsy)

Tablero del juego la liebre y los sabuesos, también conocido como el juego militar francés, fabricado por la empresa RightlyMade (visto en la página de Etsy)En esta entrada vamos a presentar más juegos de esta familia de juegos de estrategia.

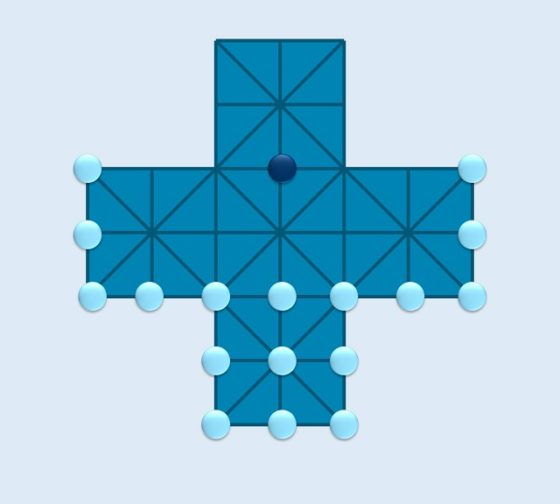

Los gatos y el ratónEste es un juego al que jugábamos en mi casa. Como en muchas otras casas, en la mía había un tablero de ajedrez, con sus figuras para jugar al ajedrez y sus fichas para jugar a las damas. Y en nuestra niñez mi padre y mi madre nos enseñaron a mi hermana y a mí a jugar al juego denominado los gatos y el ratón, que también se conoce con el nombre el perro y los gatos.

El tablero del juego es el tablero del ajedrez y las fichas son cuatro fichas o figuras iguales, por ejemplo, cuatro fichas de las damas de color oscuro (o cuatro peones negros), que representan a los gatos, y una ficha o figura clara, por ejemplo, una ficha de las damas de color claro (o un peón blanco), que representa al ratón. Obviamente se pueden cambiar los colores, cuatro fichas blancas y una negra.

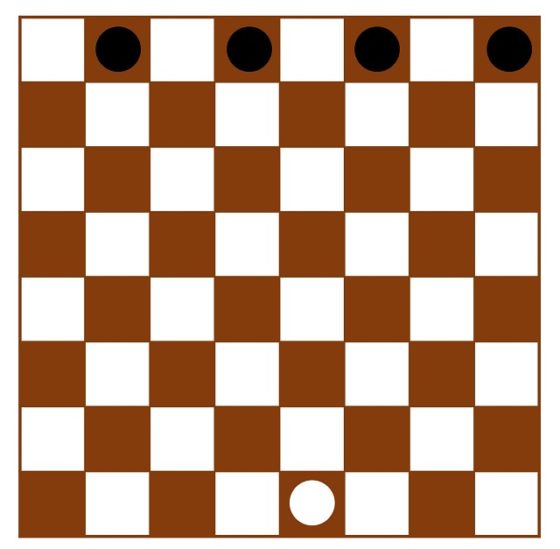

En el inicio del juego se colocan las cuatro fichas negras (gatos) en las cuatro casillas oscuras de un lado del tablero del ajedrez, mientras que la ficha blanca (ratón) se coloca en una de las casillas oscuras del lado opuesto, como se muestra en la imagen.

Tablero, fichas y posición inicial del juego los gatos y el ratón

Tablero, fichas y posición inicial del juego los gatos y el ratónEl objetivo del juego es el siguiente, para los gatos (fichas negras) acorralar, o bloquear, al ratón (ficha blanca) de forma que no se pueda mover a otra casilla, mientras que para este, librarse de los gatos y llegar al lado opuesto, en el que estaban inicialmente los gatos. Vayamos con las reglas del juego:

1. Los dos jugadores mueven por turnos. En cada turno el jugador con las fichas negras (gatos) moverá una de sus fichas, mientras que el jugador con la ficha blanca (ratón) moverá su única ficha. Y comienza la partida el ratón.

2. Las fichas se mueven en diagonal a otra casilla oscura adyacente que esté libre, pero mientras que el ratón puede avanzar y retroceder (luego en cada turno tiene cuatro casillas a las que moverse, siempre que estén libres), los gatos solamente pueden avanzar (luego en cada turno cada gato solo tiene dos casillas a las que moverse, siempre que estén libres).

3. Ganan los gatos si consiguen rodear al ratón, es decir, bloquearle para que no pueda mover, mientras que gana el ratón si sobrepasa a los gatos y puede llegar hasta el lado opuesto al lado en el que empezó.

Los jugadores pueden intercambiar sus roles (fichas) en sucesivas partidas, jugando unas veces como los gatos y otras como el ratón.

Es un juego muy interesante, entretenido y corto, cada partida no dura mucho tiempo, motivo por el cual puede atraer a muchas personas, en particular, a muchos jóvenes, a quienes les gusten los juegos rápidos. No lo dudéis, es una buena opción para pasar el rato. E incluso si no tenéis un tablero de ajedrez se puede realizar un tablero rápidamente (en papel o cartulina) y las fichas pueden ser muchas cosas (piedras, botones, monedas, etc).

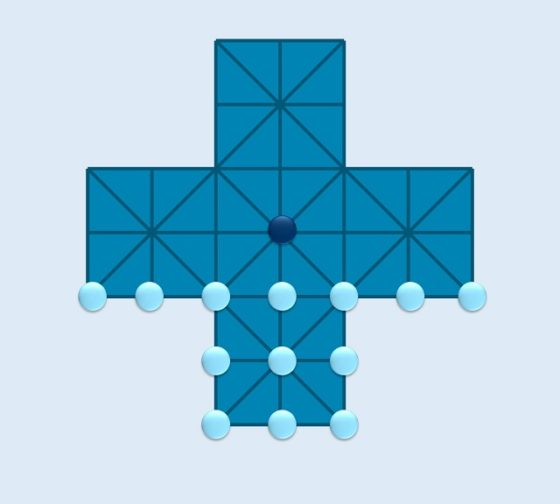

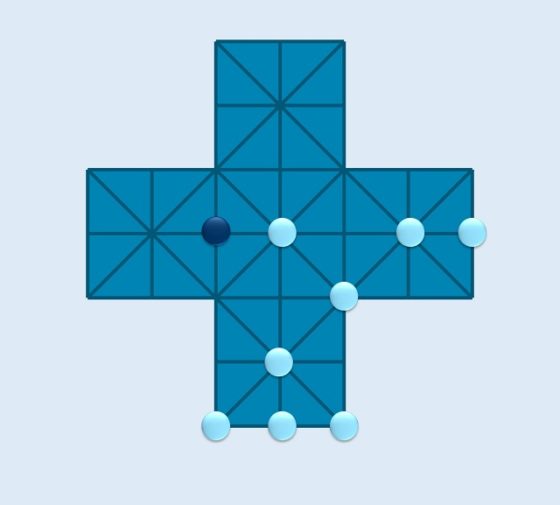

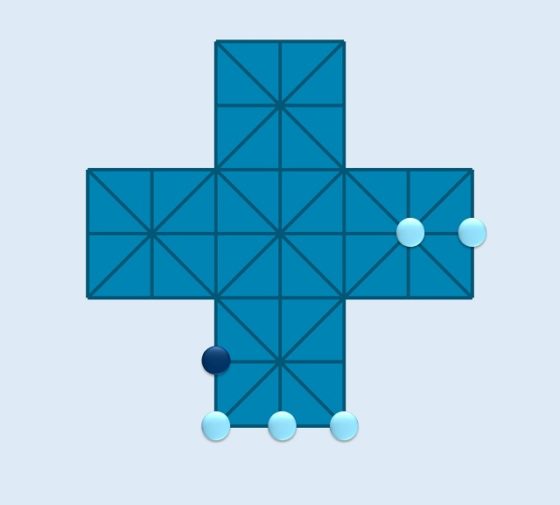

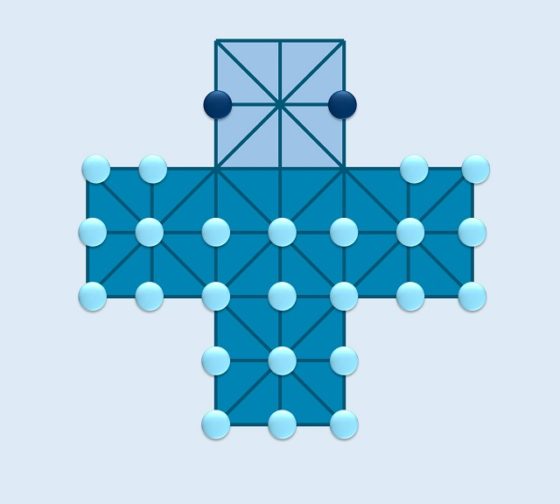

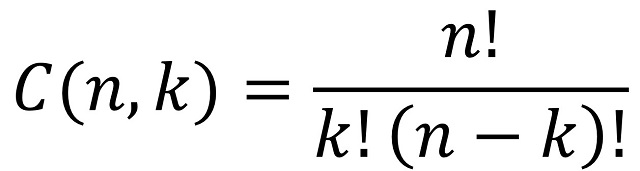

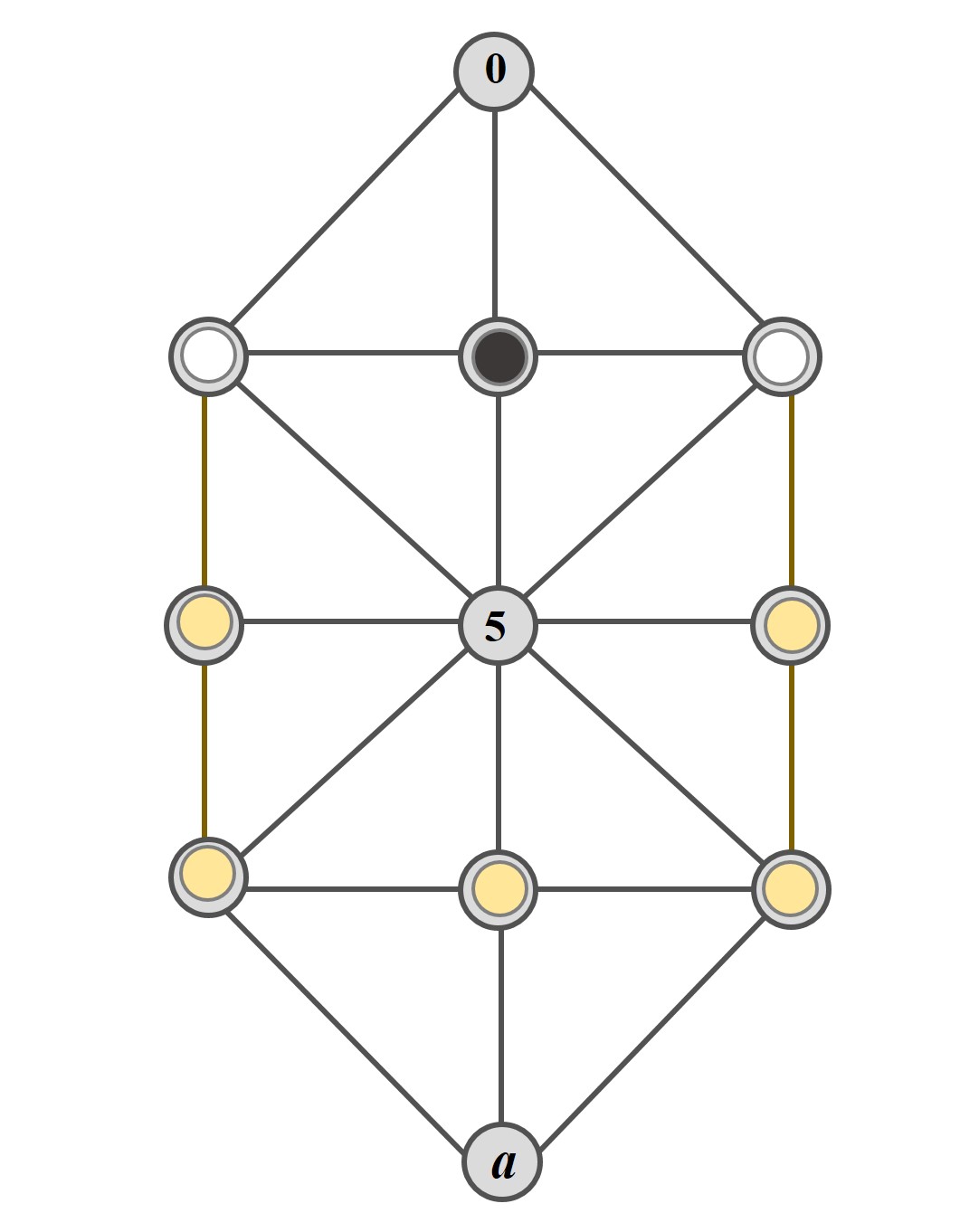

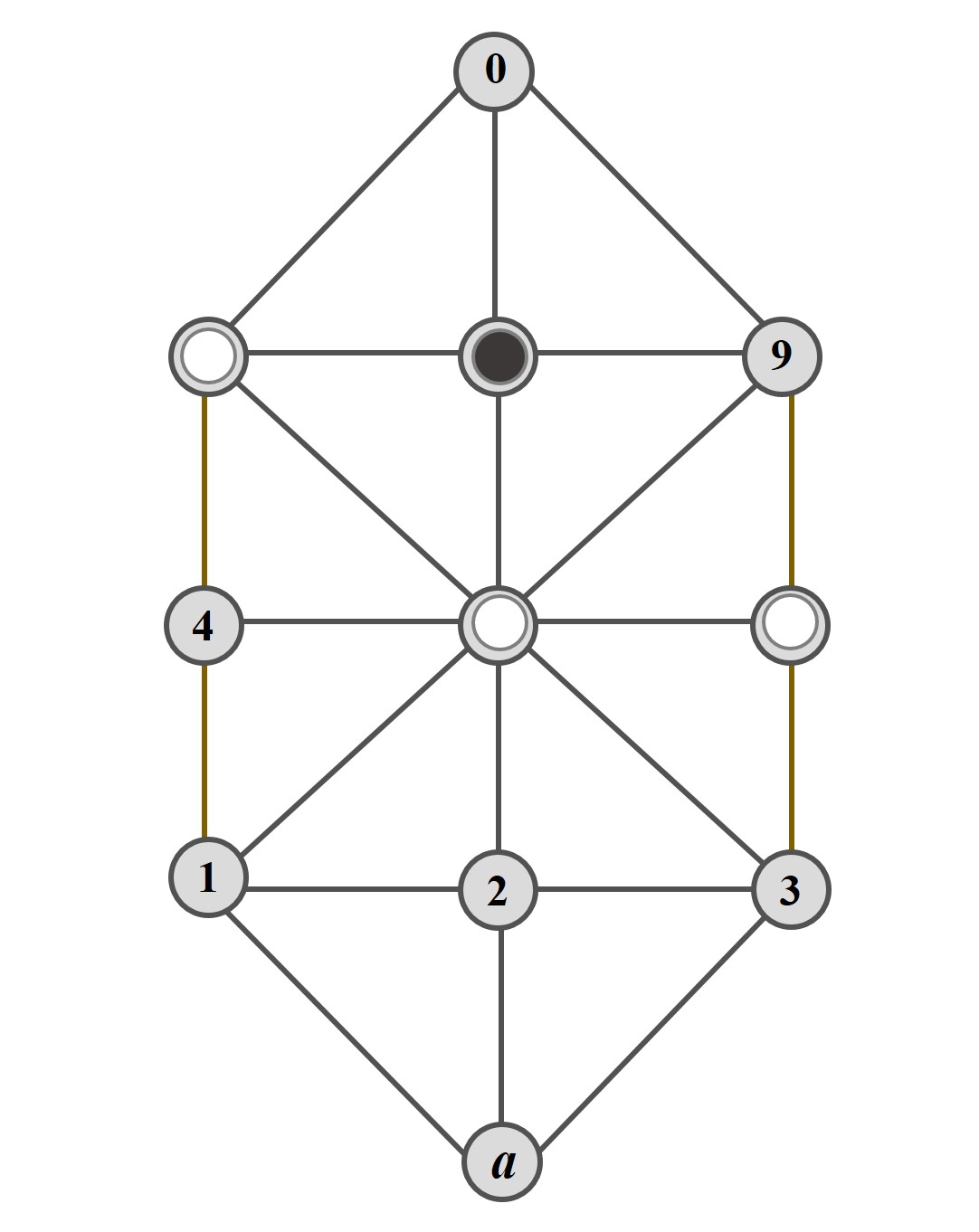

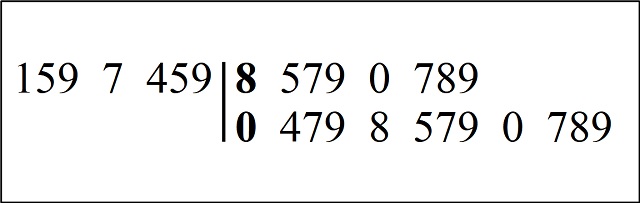

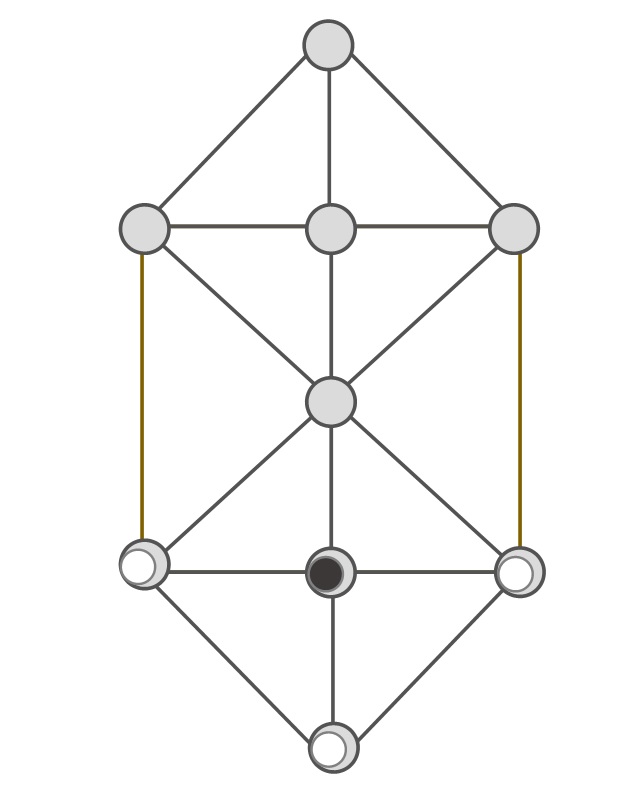

El zorro y las gallinasEste juego de estrategia, que se conoce con varios nombres similares como el zorro y las ocas o el lobo y las ovejas, consta de un tablero formado por treinta y tres casillas unidas por líneas rectas como aparece en la siguiente imagen (son cinco copias del tablero del tres en raya pegadas formando una cruz) y catorce fichas, trece de un color (por ejemplo, blancas) y una de otro color (por ejemplo, azul oscuro o negro).

Tablero, fichas y posición inicial del juego el zorro y las gallinas

Tablero, fichas y posición inicial del juego el zorro y las gallinasEl objetivo del juego es el siguiente, para el zorro (la ficha azul oscuro) cazar a las gallinas (las fichas blancas) y para estas bloquear al zorro, siguiendo las siguientes reglas.

1. Uno de los jugadores juega con las fichas blancas, que representan a las gallinas, y el otro con la ficha oscura, que representa al zorro, y mueven por turnos, una ficha blanca el primer jugador y la ficha oscura el segundo, empezando a mover el jugador con la ficha oscura.

2. La ficha oscura puede moverse a una casilla vacía adyacente siguiendo las líneas del tablero en cualquier dirección, horizontal (a derecha o izquierda), vertical (hacia delante o hacia atrás) o diagonal, mientras que las fichas blancas pueden mover a una casilla vacía adyacente siguiendo las líneas horizontales o verticales, pero no por las líneas diagonales.

3. La ficha oscura (zorro) captura una ficha blanca (gallina) saltando por encima de ella, en horizontal, vertical o diagonal, a una casilla vacía y esa ficha se retira del tablero. Por ejemplo, en la siguiente imagen el zorro, la ficha oscura, saltaría sobre la ficha blanca de la casilla del centro del tablero, que se retiraría del mismo.

Además, en una misma jugada, en un mismo movimiento, el zorro puede cazar varias gallinas de forma encadenada.

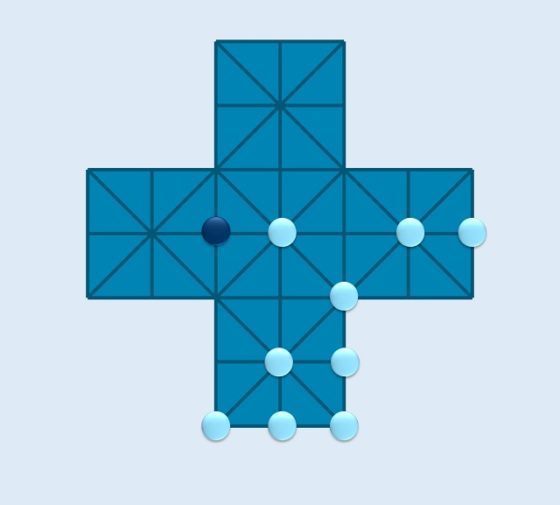

Por ejemplo, en la anterior imagen la ficha oscura saltaría, de forma encadenada, sobre tres fichas blancas, que se eliminarían, quedando la siguiente situación.

4. Las gallinas (fichas blancas) no pueden comerse al zorro (ficha oscura) pero pueden bloquearlo, sin dejar que pueda moverse a una casilla adyacente (como en la imagen siguiente). Si esto pasa ganan las gallinas. Mientras que ganará el zorro si consigue cazar 10 gallinas.

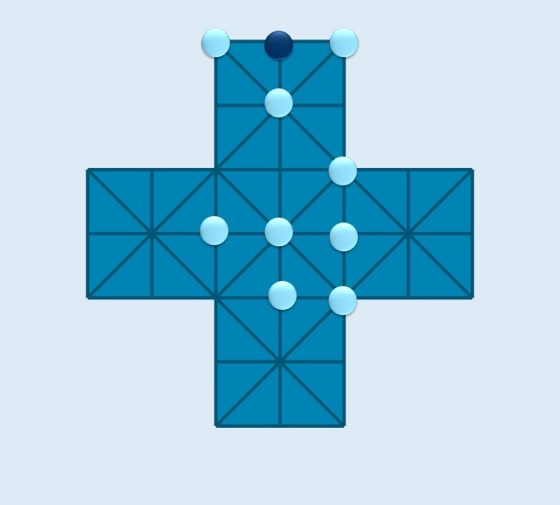

Existe una versión del juego con 17 gallinas, cuya posición inicial es la que aparece en la siguiente imagen, con la diferencia de que gana el zorro si se come a 12 gallinas.

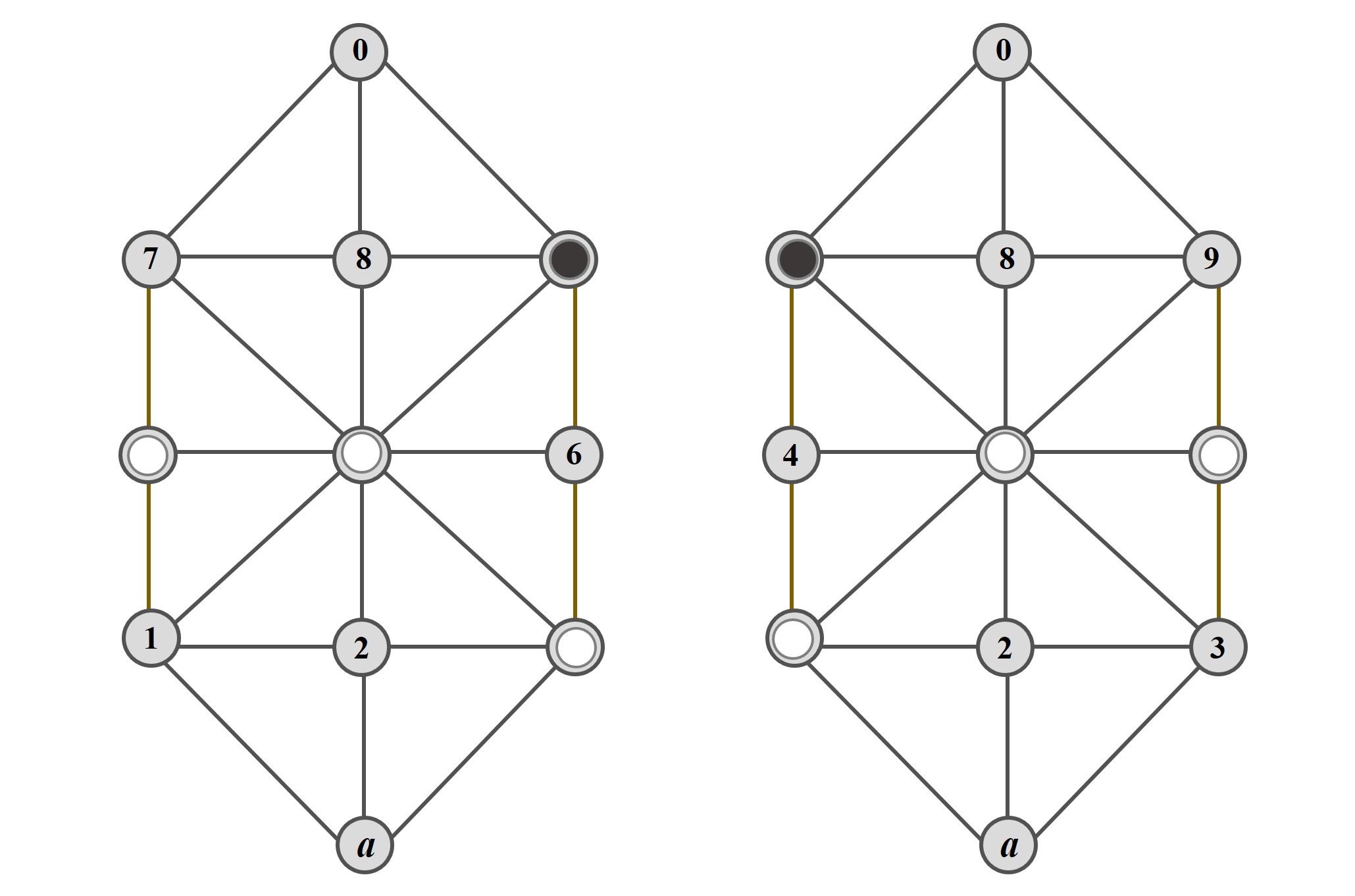

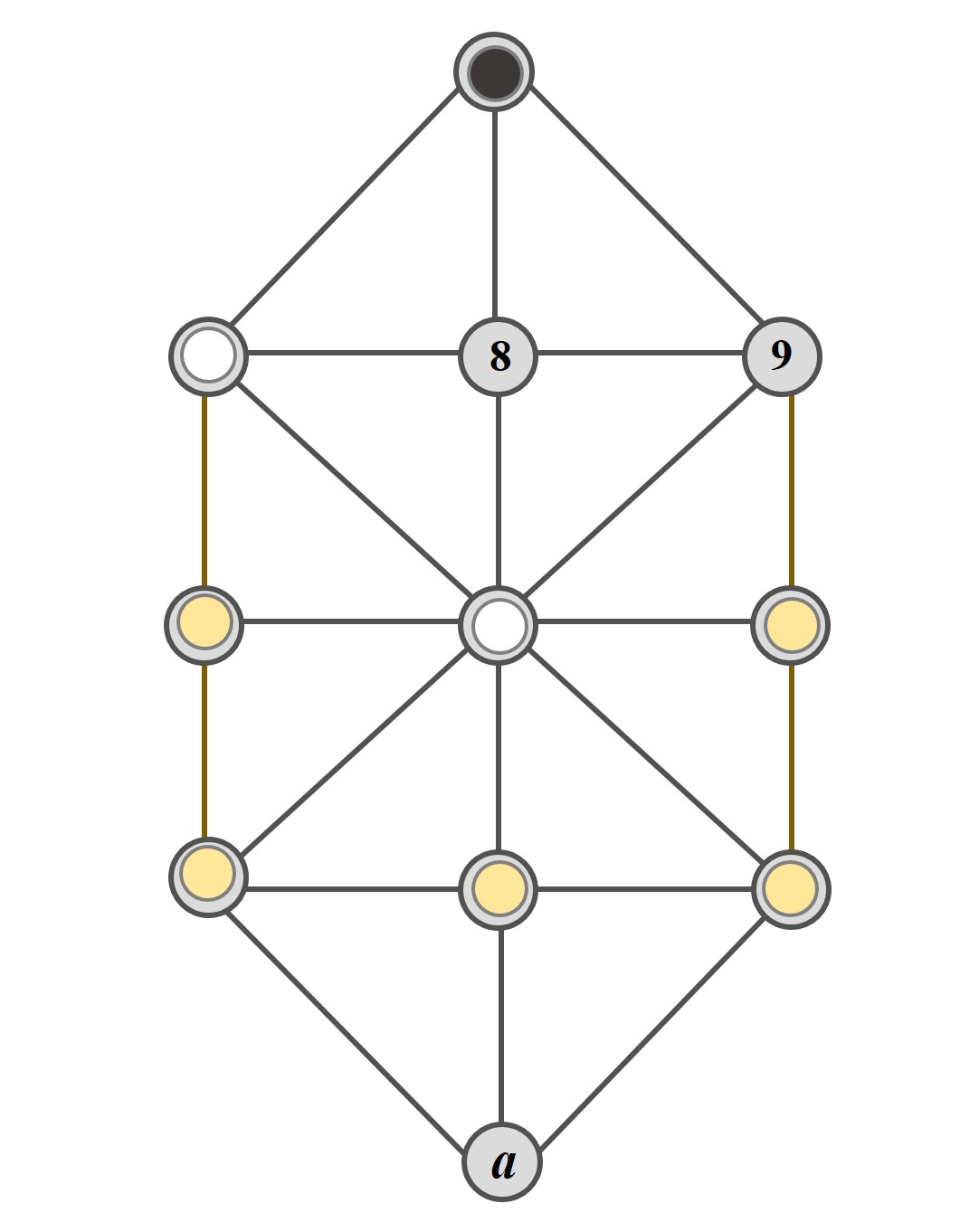

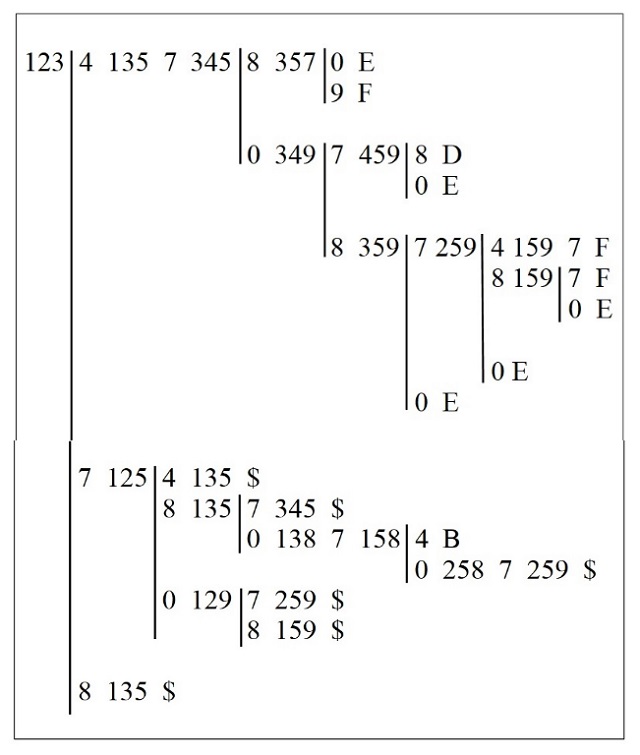

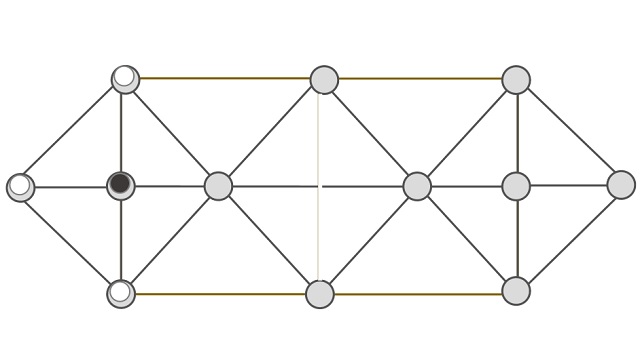

Existe otro juego que tiene el mismo tablero que el juego anterior, pero las nueve casillas de uno de los laterales forman la fortaleza (la zona más clara en la siguiente imagen). En dos casillas cualesquiera de la fortaleza están las dos fichas oscuras, los oficiales, cuyo objetivo es defender la fortaleza, mientras que hay 24 fichas blancas, los soldados, colocadas en las 24 casillas que están fuera de la fortaleza Y cuyo objetivo es asaltarla.

Tablero y fichas del juego asalto, colocadas en su posición inicial, aunque las dos fichas oscuras, los oficiales, pueden empezar en cualesquiera dos casillas de la fortaleza

Tablero y fichas del juego asalto, colocadas en su posición inicial, aunque las dos fichas oscuras, los oficiales, pueden empezar en cualesquiera dos casillas de la fortaleza

Las reglas del juego son las siguientes:

1. Cada jugador mueve de forma alternativa una de sus piezas, empezando el jugador que mueve las fichas blancas (los soldados que deben asaltar la fortaleza).

2. Los oficiales (fichas negras) pueden moverse a una casilla adyacente contigua, moviéndose a lo largo de una línea vertical, horizontal o diagonal, lo mismo que los soldados (fichas blancas), aunque estos no pueden retroceder, solo avanzar hacia delante o moverse lateralmente.

3. Un oficial (ficha negra) captura a un soldado (ficha blanca) si la ficha negra salta por encima de la ficha blanca, en horizontal, vertical o diagonal, a una casilla vacía. El soldado capturado se retira del tablero. Además, un oficial puede capturar varios soldados de forman encadenada. Por último, los oficiales están obligados a capturar soldados siempre que sea posible.

Por otra parte, los soldados no pueden capturar a los oficiales.

4. Los soldados (fichas blancas) ganan el juego si consiguen ocupar toda la fortaleza, es decir, nueve soldados estarán colocados en las nueve casillas de la fortaleza, mientras que los oficiales (fichas negras) ganan si han capturado a 16 soldados, es decir, solo quedan 8 soldados sin capturar.

Tablero y fichas del juego asalto, colocadas en su posición inicial

Tablero y fichas del juego asalto, colocadas en su posición inicialBibliografía

1.- Édouard Lucas, Recreaciones Matemáticas, vol. 1 – 4, Nivola, 2007, 2008.

2.- Luis Ferrero, El juego y la matemática, editorial La Muralla, 2001.

3.- Juan Diego Sánchez Torres, Juegos de tablero, para el aula y otros lugares, editorial CCS, 2008.

4.- Cyningstan Traditional board games

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de la Cátedra de Cultura Científica

El artículo Algunos juegos de estrategia para dos personas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Cómo funciona un receptor olfativo humano, por fin

Por primera vez, los investigadores han descrito cómo un receptor olfativo humano captura una molécula de olor en el aire, el hecho químico fundamental que activa nuestro sentido del olfato.

Un artículo de Wynne Parry. Historia original reimpresa con permiso de Quanta Magazine, una publicación editorialmente independiente respaldada por la Fundación Simons.

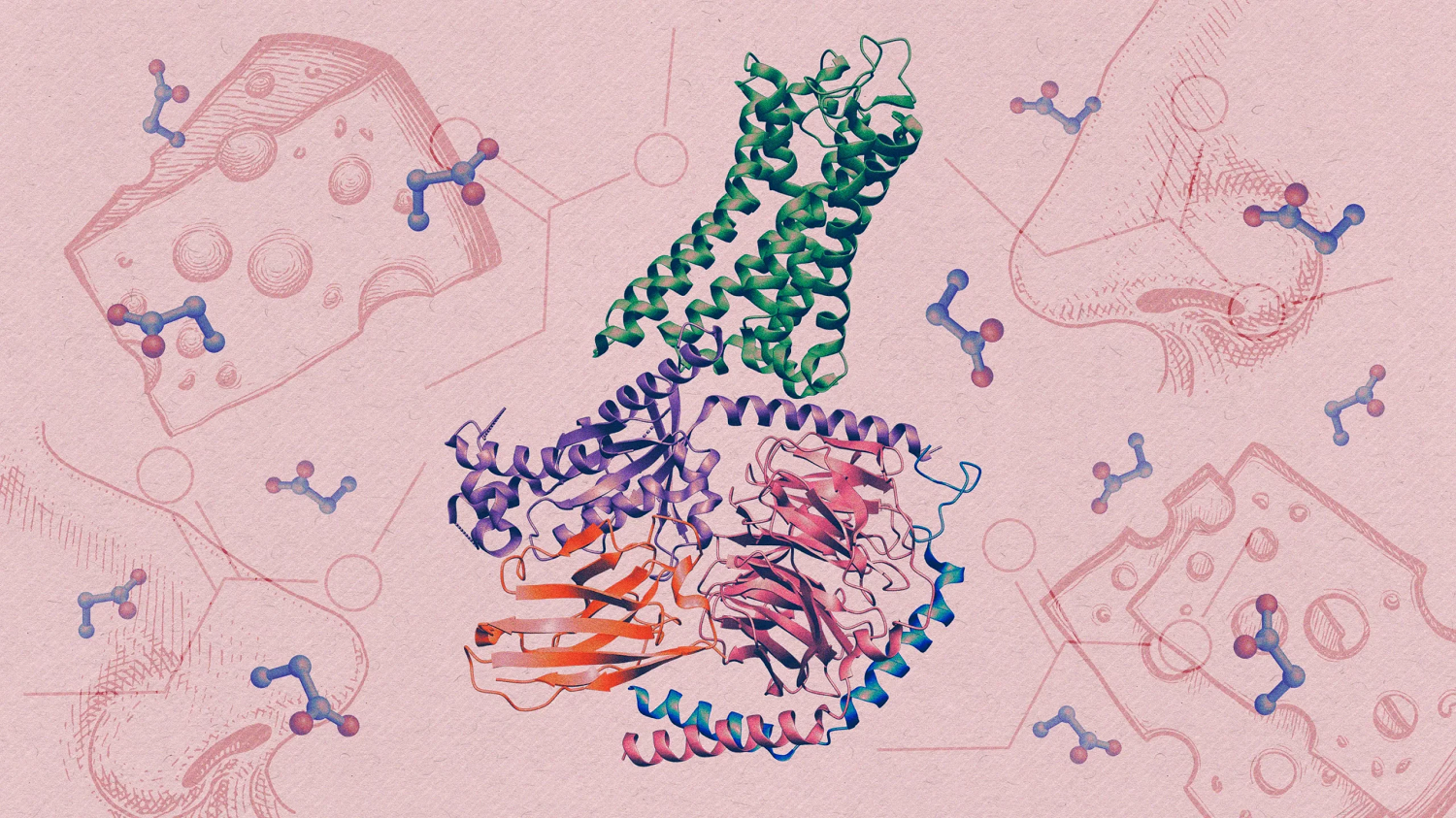

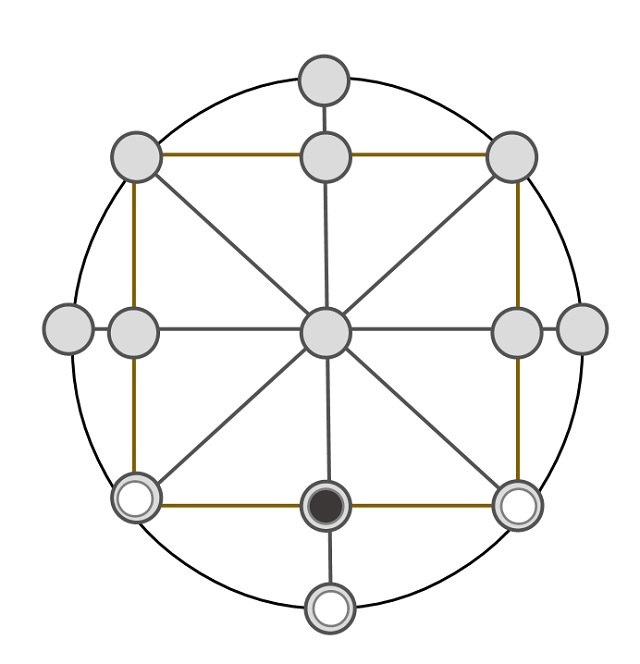

Los investigadores identificaron recientemente cómo un tipo de proteína receptora olfativa (en el centro) en la nariz humana detecta moléculas de propionato en el aire, un componente del olor del queso suizo. Imagen: Cristina Armitage/Quanta Magazine. Fuentes: NIH/NIDCD; ArtBalitskiy/iStock; Alhontess/iStock

Los investigadores identificaron recientemente cómo un tipo de proteína receptora olfativa (en el centro) en la nariz humana detecta moléculas de propionato en el aire, un componente del olor del queso suizo. Imagen: Cristina Armitage/Quanta Magazine. Fuentes: NIH/NIDCD; ArtBalitskiy/iStock; Alhontess/iStockYa evoque rosas o vainilla, cigarrillos o gasolina, cada aroma comienza con moléculas de olor que flotan libremente y se adhieren a los receptores de la nariz. Una multitud de uniones de este tipo produce la percepción de los olores que amamos, odiamos o toleramos. De ahí que los investigadores quieran saber al detalle cómo los sensores del olor detectan y responden a las moléculas de olor. Sin embargo, los receptores del olfato humanos se han resistido a los intentos de comprender cómo funcionan en detalle, hasta ahora.

En un artículo reciente publicado en Nature, un equipo de investigadores ha descrito la escurridiza estructura tridimensional de uno de estos receptores en el acto de agarrar su presa, un compuesto que contribuye al aroma del queso suizo y al olor corporal.

“La gente ha estado desconcertada por la estructura real de los receptores olfativos durante décadas”, comenta Michael Schmuker, quien usa informática química para estudiar el olfato en la Universidad de Hertfordshire en Inglaterra. Schmuker no ha participado en el estudio, que describe como «un verdadero avance».

Él y otros que estudian nuestro sentido del olfato dicen que la estructura publicada representa un paso hacia una mejor comprensión de cómo la nariz y el cerebro extraen conjuntamente de los compuestos químicos en el aire las sensaciones que advierten de comida podrida, evocan recuerdos de la infancia, nos ayudan a encontrar pareja y sirven para otras funciones cruciales

La complejidad de la química que detecta la nariz ha hecho que el olfato sea particularmente difícil de explicar. Los investigadores creen que la nariz humana posee alrededor de 400 tipos de receptores olfativos, que tienen la tarea de detectar una cantidad mucho mayor de «volátiles» odoríferos, moléculas que se vaporizan fácilmente, desde los tres átomos del sulfuro de hidrógeno con olor a huevo podrido, hasta la mucho más grande muscone con olor a almizcle. (Una estimación reciente sitúa el número de posibles compuestos con olor en 40 mil millones o más).

“En mi opinión, una de las cosas más sorprendentes del olfato es nuestra capacidad para detectar y discriminar una gama tan amplia de volátiles”, afirma Hiroaki Matsunami, investigador del olfato en la Universidad de Duke y uno de los autores del nuevo estudio.

Pillado in fragantiSituados en la superficie de las neuronas de la nariz, los receptores olfativos cambian de forma cuando enganchan moléculas de olor. Esta reconfiguración hace que las neuronas envíen señales a las partes del cerebro que procesan los olores. Los investigadores han buscado durante mucho tiempo ver en detalle cómo se desarrolla la interacción entre el receptor y la molécula de olor.

Un estudio publicado en 2021 les dio una idea de ese proceso en los insectos: un grupo de la Universidad Rockefeller determinó la estructura de un receptor olfativo del pececillo de cobre, así como la base de la capacidad del receptor para reconocer moléculas con química divergente. Sin embargo, ese descubrimiento no les dijo mucho a los investigadores sobre el olfato humano porque los receptores olfativos de los insectos funcionan de manera fundamentalmente diferente a la nuestra.

Los receptores olfativos humanos pertenecen a una enorme familia de proteínas conocidas como receptores acoplados a proteína G (GPCR, por sus siglas en inglés). Situadas dentro de las membranas celulares, estas proteínas contribuyen a una amplia gama de procesos fisiológicos al detectar todo tipo de estímulos, desde la luz hasta las hormonas.

Durante las últimas dos décadas los investigadores han determinado estructuras detalladas para un número cada vez mayor de GPCRs, pero no para los receptores olfativos. Para obtener suficientes receptores para estos estudios, los investigadores deben producirlos en células cultivadas. Sin embargo, los receptores olfativos generalmente se niegan a madurar adecuadamente cuando crecen fuera de las neuronas olfativas, su hábitat natural.

Para superar este problema, Matsunami y Claire de March, que era investigadora asociada en el laboratorio de Matsunami, comenzaron a explorar la posibilidad de alterar genéticamente los receptores olfativos para hacerlos más estables y más fáciles de desarrollar en otras células. Unieron fuerzas con Aashish Manglik, bioquímico de la Universidad de California en San Francisco, y Christian Billesbølle, científico principal en el laboratorio de Manglik.

Aunque este esfuerzo estaba progresando, el equipo decidió darle una oportunidad más a la extracción de un receptor natural. «Probablemente fallará como todos los demás», recuerda haber pensado Manglik. “[Pero] debíamos intentarlo de todos modos”.

Mejoraron sus probabilidades eligiendo un receptor de olor, el OR51E2, que también se encuentra fuera de la nariz: en el intestino, el riñón, la próstata y otros órganos. A través de los meticulosos esfuerzos de Billesbølle, lograron obtener suficiente OR51E2 para estudiarlo. Luego expusieron el receptor a una molécula de olor que sabían que detectaba: el propionato, un ácido graso corto producido durante la fermentación.

Para generar imágenes detalladas del receptor y el propionato unidos, la interacción que desencadena el disparo de una neurona sensorial, utilizaron criomicroscopía electrónica, una técnica de imagen avanzada que captura instantáneas de proteínas que se han congelado rápidamente.

El equipo encontró que dentro de la estructura de las moléculas unidas el OR51E2 había atrapado al propionato dentro de un pequeño bolsillo. Cuando agrandaron el bolsillo, el receptor perdió gran parte de su sensibilidad al propionato y a otra molécula pequeña que normalmente lo activa. El receptor modificado prefirió moléculas de olor más grandes, lo que confirmó que el tamaño y la química del bolsillo de unión sintoniza el receptor para detectar solo un conjunto limitado de moléculas.

El análisis estructural también descubrió un pequeño lazo flexible sobre el receptor, que se bloquea como una tapa sobre el bolsillo una vez que una molécula de olor se acopla dentro de él. El descubrimiento sugiere que este lazo altamente variable puede contribuir a nuestra capacidad para detectar una química diversa, según Manglik.

La lógica subyacente tras el olorEl OR51E2 aún puede tener otros secretos que compartir. Aunque el estudio se ha centrado en el bolsillo que alberga al propionato, el receptor podría poseer otros sitios de unión para otros olores o para señales químicas que podría encontrarse en los tejidos fuera de la nariz, afirman los investigadores.

Además, las imágenes de microscopía muestran solo una estructura estática, pero estos receptores son de hecho dinámicos, explica Nagarajan Vaidehi, químico computacional del Instituto de Investigación Beckman de City of Hope, que también ha colaborado en el estudio. Su grupo usó simulaciones por ordenador para visualizar cómo OR51E2 se mueve probablemente cuando no está congelado.

Para de March, quien se mudó al Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés) de Francia, el mapa de OR51E2 convirtió años de especulación en realidad. Comentó que ha estado estudiando modelos teóricos de receptores de olores a lo largo de su carrera: los nuevos hallazgos han sido «la primera vez que he tenido las respuestas a todo lo que me preguntaba cuando estaba trabajando en estos modelos teóricos», afirmó.

Otros receptores olfativos humanos, especialmente aquellos estrechamente relacionados con OR51E2, probablemente funcionen de manera similar, apunta Matsunami. Él y otros investigadores ven la identificación de la estructura funcional como un paso hacia la comprensión de la lógica subyacente que guía el funcionamiento de nuestro sentido del olfato.

Pero tienen un largo camino por recorrer. Los científicos tienen, en el mejor de los casos, una ligera idea de qué moléculas activan solo alrededor de una cuarta parte de los receptores olfativos humanos.

Aún así, con más estructuras como la de OR51E2, podría ser posible abrir la caja negra biológica del olfato, afirma Joel Mainland, un neurocientífico olfativo del Monell Chemical Senses Center que no ha participado en la nueva investigación. Con más información sobre cómo funciona la codificación neuronal para el olfato, «la esperanza es que ahora podamos hacer modelos fiables sobre qué olores se unirán a determinados receptores», apunta.

Sin embargo, la pregunta de cómo los receptores responden selectivamente a los compuestos químicos en el aire es solo una pieza del rompecabezas mayor del olfato. Para comprender completamente este sentido, los investigadores también deben descubrir cómo el cerebro traduce la información entrante sobre la actividad de un receptor a una percepción, afirma Matt Wachowiak, neurocientífico olfativo de la Universidad de Utah que no ha participado en el estudio.

En el mundo real, casi todo lo que olemos contiene una mezcla de muchas sustancias químicas, en concentraciones variables. “De alguna manera reconocemos ese patrón, generalmente muy rápido y en diferentes situaciones”, explica. “El verdadero desafío es averiguar: ¿Cómo hace eso el cerebro?”

El artículo original, How a Human Smell Receptor Works Is Finally Revealed, se publicó el 1 de mayo de 2023 en Quanta Magazine.

Traducido por César Tomé López

El artículo Cómo funciona un receptor olfativo humano, por fin se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

La extraña cola de Faetón

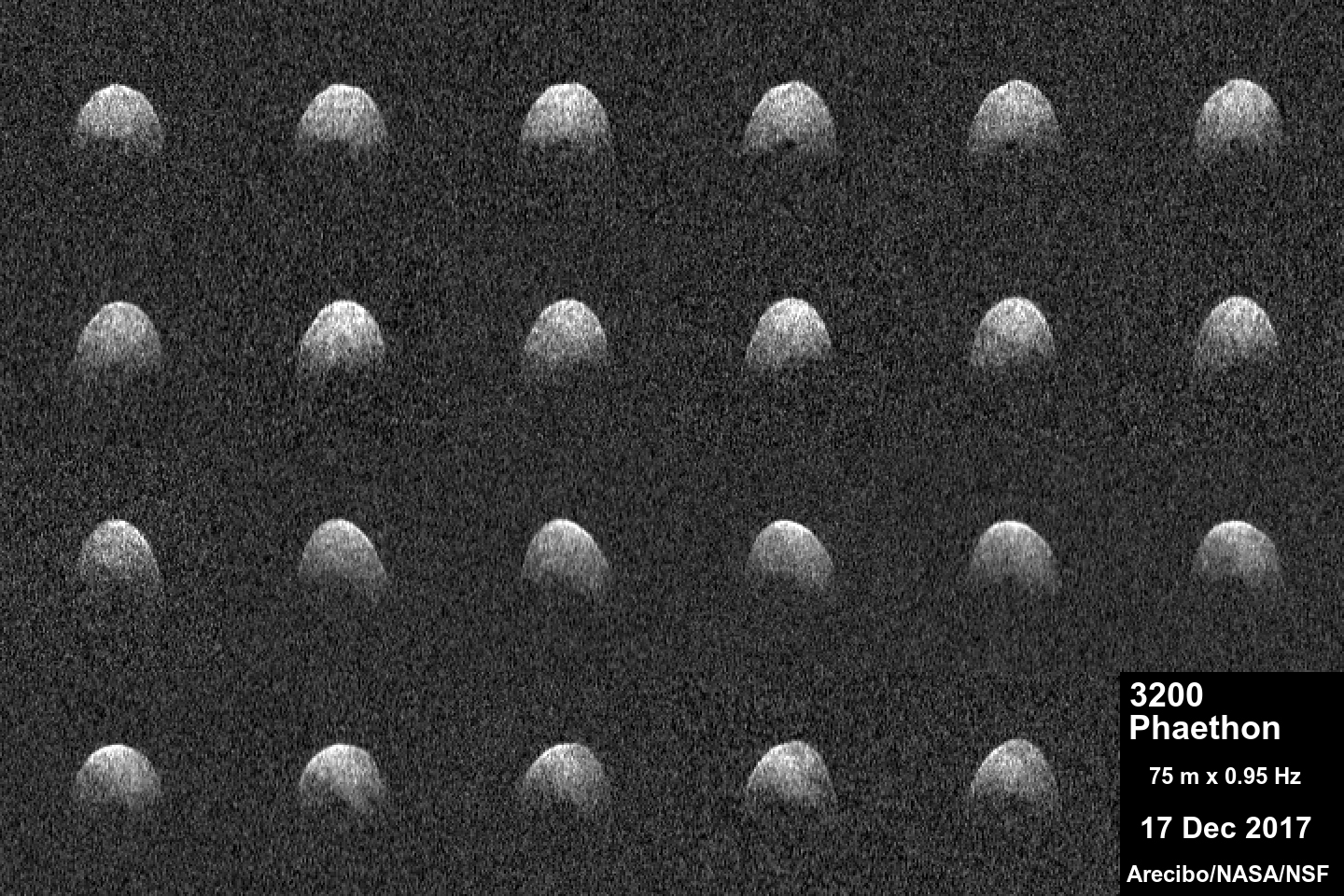

El gran número de asteroides que existen en nuestro Sistema Solar convierte a este grupo de cuerpos también en uno de los más diversos y, por su tamaño y lejanía, a veces de los más difíciles de observar y poder estudiar, salvo cuando se acercan a nuestro planeta o tenemos la suerte de poder enviar una sonda hasta ellos. Uno de estos asteroides es el 3200 Faetón. Este pequeño cuerpo de apenas seis kilómetros de diámetro y descubierto en diciembre de 1983 – fue el primer asteroide descubierto por un telescopio espacial – lleva décadas sorprendiendo a los científicos porque, a pesar de ser un asteroide, cuando se acerca al Sol desarrolla una cola similar a la de los cometas. Por este hecho, Faetón se encuentra dentro de una categoría de objetos relativamente nuevos, la de asteroides activos, que viene representada por cuerpos con órbitas similares a la de los asteroides, pero que en algún momento de su órbita alrededor del Sol desarrollan una cola cometaria.

Imágenes de Faetón tomadas por el radiotelescopio de Arecibo el 17 de diciembre de 2017. Imágenes cortesía de Arecibo Observatory/NASA/NSF.

Imágenes de Faetón tomadas por el radiotelescopio de Arecibo el 17 de diciembre de 2017. Imágenes cortesía de Arecibo Observatory/NASA/NSF.Eso sí, dentro de esta categoría también hay otros objetos que han desarrollado una cola por otros motivos, aunque no de manera recurrente, como aquellos que han sufrido un impacto y como consecuencia parte de su materia sale despedida, por una rotación muy rápida -y que permite a las partículas escapar de la gravedad del asteroide- o incluso por el impacto de una sonda contra su superficie, como ocurrió con la misión DART en 2022.

Faetón es a su vez el responsable de la lluvia de meteoros de las Gemínidas, que tiene lugar cada año a mediados del mes de diciembre, como consecuencia de las partículas de polvo que va dejando atrás y que entran en nuestra atmósfera al cruzarnos con ellas, algo que de manera habitual está provocado por la actividad de los cometas más que por la de los asteroides.

Entonces, ¿Qué ocurre para que Faetón desarrolle una cola?. Un nuevo estudio sugiere que no estamos viendo una cola como la de los cometas, formada cuando el hielo que los compone empieza a sublimarse y a transformarse en gas, arrancando a su vez partículas de roca y polvo que va dejando por el camino, sino algo más exótico.

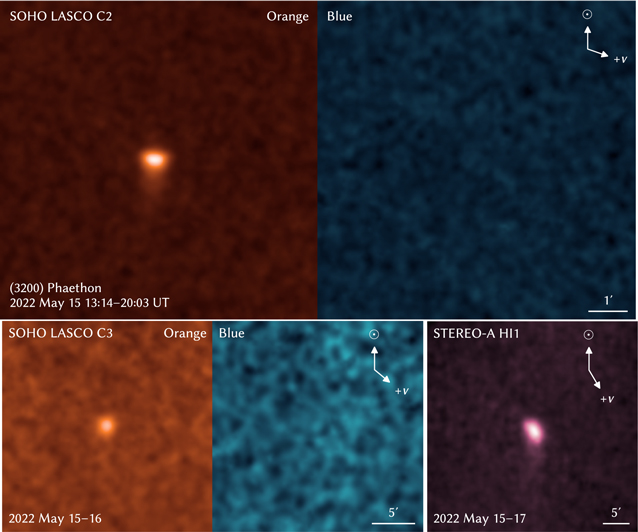

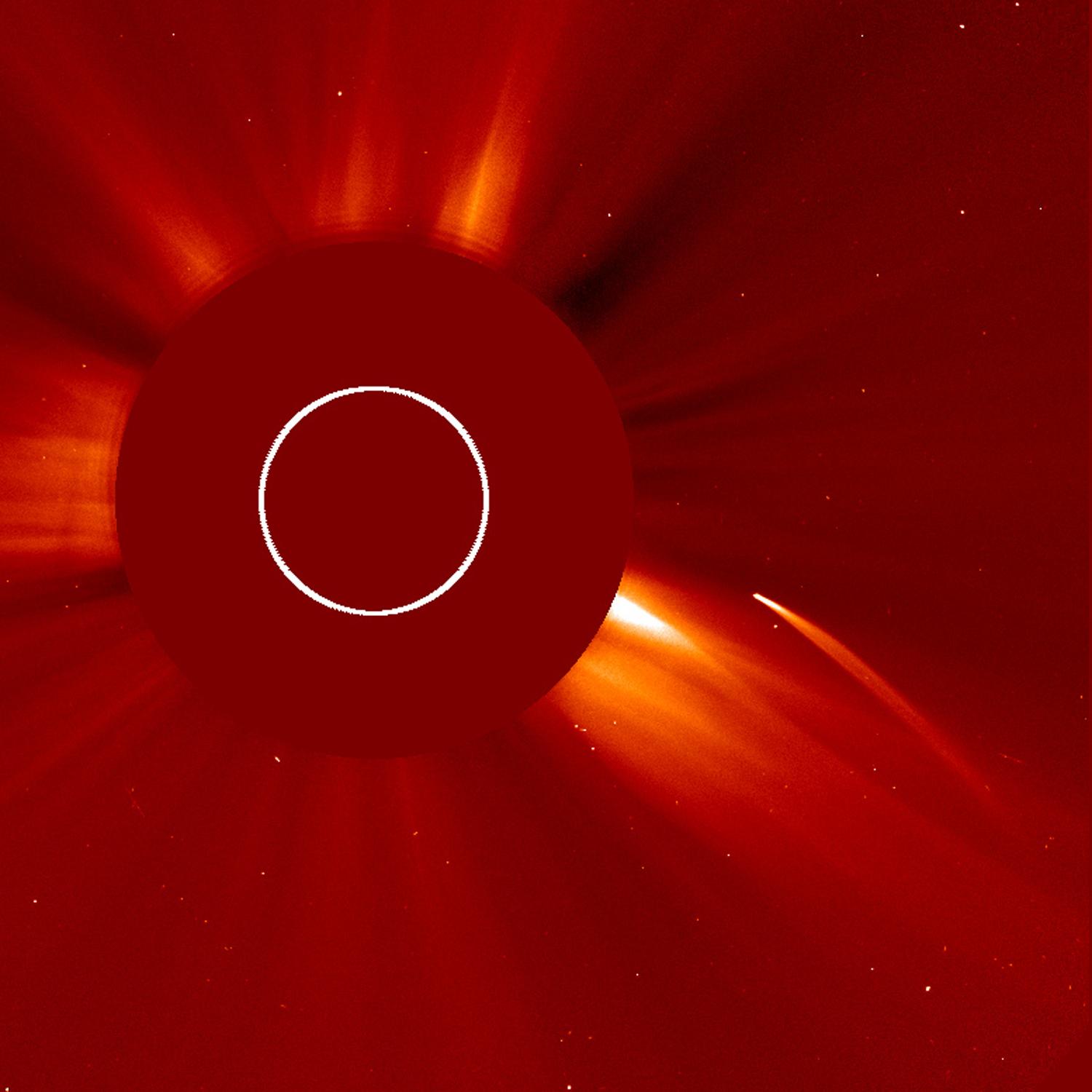

Faetón observado a través de distintos observatorios y filtros. En la imagen superior izquierda, visto con el filtro que permite detectar el sodio. En la imagen superior derecha, con el filtro que permite detectar la presencia de polvo y donde no se observa ni el asteroide. Ambas imágenes están tomadas con el observatorio SOHO. Cortesía de Zhang et al. (2023).

Faetón observado a través de distintos observatorios y filtros. En la imagen superior izquierda, visto con el filtro que permite detectar el sodio. En la imagen superior derecha, con el filtro que permite detectar la presencia de polvo y donde no se observa ni el asteroide. Ambas imágenes están tomadas con el observatorio SOHO. Cortesía de Zhang et al. (2023).La cola que observamos estaría formada principalmente por sodio en estado gaseoso, generado por las altas temperaturas que alcanza su superficie durante el máximo acercamiento al Sol -del que llega a estar a tan solo 20 kilómetros- y que son suficientes para vaporizar el sodio que pueda estar formando parte de los minerales y otros compuestos.

¿Cómo se ha llegado a este descubrimiento? Desde la Tierra tenemos un problema importante a la hora de observar la cola Faetón, ya que se desarrolla cuando está muy cerca, haciendo imposible la observación desde los telescopios astronómicos convencionales, pero si se puede hacer a través de observatorios solares.

Dos de estos observatorios solares, el SOHO y el STEREO han podido estudiar con detalle los últimos acercamientos de Faetón al Sol, pero aprovechando la capacidad de estos para poder estudiar el asteroide con distintos filtros, que permiten discriminar si la cola está en realidad formada por polvo o por otros elementos.

En las imágenes del SOHO, a través del filtro que es capaz de observar el sodio, el asteroide aparecía brillante, mientras que la misma observación, pero repetida con el filtro que es capaz de detectar el polvo, no mostraba la presencia de este, confirmando que la cola en realidad está compuesta por el sodio en estado gaseoso.

Un cometa heliorasante observado desde el observatorio SOHO en el año 2011. Imagen cortesía de NASA/ESA/SOHO.

Un cometa heliorasante observado desde el observatorio SOHO en el año 2011. Imagen cortesía de NASA/ESA/SOHO.Esto, que nos puede parecer una respuesta, en realidad abre la puerta a dos nuevos interrogantes: El primero es que, si la cola en realidad está formada por vapor de sodio, ¿de dónde salen las partículas que provocan la lluvia de las Gemínidas? ¿Pudo ser a consecuencia de un impacto contra Faetón o por una ruptura debida a su velocidad de rotación hace unos pocos miles de años?.

Y en segundo lugar, gracias a los observatorios solares, se ha descubierto un importante número de cuerpos -los heliorasantes- que al acercarse al Sol desarrollan una cola… ¿son en realidad cometas o estamos también ante asteroides con un comportamiento similar?.

Referencia:

Qicheng Zhang et al (2023) Sodium brightening of (3200) phaethon near perihelion The Planetary Science Journal. doi: 10.3847/PSJ/acc866.

Sobre el autor: Nahúm Méndez Chazarra es geólogo planetario y divulgador científico.

El artículo La extraña cola de Faetón se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Sobre la ciencia y sus medidas

Foto: Gabriel Sollmann / Unsplash

Foto: Gabriel Sollmann / UnsplashLa ciencia es una de nuestras fuentes de conocimiento más fiables y esto se ve reflejado en la autoridad que se le concede en nuestra sociedad. Los escándalos que han salido a la luz en la prensa esta semana pasada ponen de manifiesto algunas limitaciones de nuestras instituciones científicas. Por ejemplo, el desmesurado énfasis que la evaluación de la ciencia pone en el número de artículos (con investigadores que publican uno cada pocos días), así como los efectos perversos que esto tiene sobre los rankings (con la “compra” de afiliaciones universitarias para poder escalar puestos). En un mundo ideal, estos problemas no debieran existir, pero, cuando suceden, es bueno que los casos salgan a la luz para poder reflexionar sobre sus causas e intentar darles solución. Pero puede suceder también que, al intentar generalizar a partir de estos casos, los árboles no nos dejen ver el bosque, proponiendo soluciones inefectivas por no abordar el origen del problema.

Creo que en el debate sobre los escándalos nos estamos concentrando en los árboles, si es posible publicar tanto, si es inmoral cobrar por adscribirse nominalmente a otra universidad, etc., y estamos ignorando el bosque. Y esto es así por dos razones: estos no son los problemas fundamentales de la ciencia en España y en tanto en cuanto estas prácticas son un problema, estamos fijándonos en el aspecto equivocado.

La falta de supervisión ética en cienciaVayamos con el primer punto. ¿Son los problemas de la corrupción de autorías o rankings universitarios los más significativo de la ciencia española? Si lo son, no parecen serlo porque haya montones de profesionales de la ciencia o de universidades españolas que se dedican a realizar estas prácticas. En realidad, ninguna universidad española se encuentra entre las 100 más valoradas del mundo y parece que los números de superpublicadores o de quienes utilizan malas conductas científicas son escasos.

Digo parece, porque en realidad España carece de un organismo que supervise, desde el punto de vista ético, la producción científica. Y este es un problema importante. A diferencia de muchos otros países, España no cuenta con una oficina que inspeccione la integridad científica, que investigue de manera independiente cuando se sospecha mala conducta científica y que tenga poder para sancionar a los individuos o instituciones que cometen violaciones de las practicas apropiadas. Existen, es cierto, Comités Éticos de Investigaciones Clínicas, pero su función fundamental es proteger los derechos y bienestar de los participantes en investigaciones en humanos. Y aunque las universidades y centros de investigación pueden tener Comités que investigan la integridad científica, no existen en España ni unos estándares específicos que se puedan utilizar, ni un requisito de que se creen estos comités. De hecho, no existe ningún requisito de formación en la ética de la investigación que se exija a quienes se dedican a ella.

Otro problema significativo que se ha perdido en la discusión es que quienes se dedican a la ciencia en España hacen limonada con los limones que el sistema les ofrece. El volumen de publicaciones científicas de España compite con el de muchas potencias científicas del mundo. Esto es así, a pesar de los muchos problemas que tiene la ciencia en España. Por ejemplo, a pesar de las mejoras en financiación, la inversión de España en ciencia e innovación está todavía por debajo de la media europea. La precariedad en los contratos es la norma en vez de la excepción, lo cual lleva a muchos a marcharse a otros países donde encuentran más oportunidades. Si la situación es mala en general, es particularmente mala para las mujeres cuyos números en los puestos de catedrático y profesor de investigación, no llega al 25 por ciento, a pesar de que su presencia en la ciencia es del 42 por ciento. Las burocracias académicas hacen perder tiempo y esfuerzo sin que parezca que mejoren la calidad de la ciencia o el bienestar de quienes se dedican a ella. España tiene también problemas con la transferencia del conocimiento, en parte porque no se fomenta las colaboraciones público-privadas y en parte porque no hay muchas empresas con las que colaborar.

Un problema estructuralSegundo, dejando de lado la discusión de lo que es verdaderamente pernicioso en la situación de la ciencia en España, la forma en la que se ha presentado el debate sobre autorías y rankings da la impresión de que al final, el problema principal es que hay individuos, universidades o empresas corruptos. Pero el problema es estructural y se origina en nuestros métodos para evaluar la calidad de la investigación.

Por principio, tales métodos debieran evaluar si se cumplen los objetivos centrales de la investigación, el progreso del conocimiento y, en particular, la producción de conocimientos útiles o relevantes. Estamos interesados en que, por ejemplo, las ciencias biomédicas nos ayuden a entender la biología humana, pero también en que nos permitan mejorar nuestra salud. De las ciencias sociales esperamos que nos expliquen cómo funcionan nuestros sesgos cognitivos o dinámicas grupales, pero también que nos den pistas sobre cómo mejorar nuestra organización social. De las ciencias físicas queremos conocer la estructura fundamental pero también que nos ofrezca la posibilidad de desarrollar instrumentos prácticos.

Establecer en qué consiste la utilidad o relevancia de una investigación no es fácil. Además, la evaluación de la calidad de la investigación es una tarea multidimensional: queremos decidir qué áreas de investigación o qué proyectos priorizar, identificar áreas científicas particularmente innovadoras, pero también establecer criterios que ayuden a determinar a quién premiar individualmente: con ascensos y cátedras, con becas o fondos de investigación, con reconocimiento en sociedades profesionales. Para simplificar este enredo, las instituciones científicas se han concentrado en criterios de evaluación fácilmente medibles, como, por ejemplo, los indicadores bibliométricos: número de artículos, veces que se citan, el factor de impacto de las revistas donde se publican.

Empezamos a darnos cuenta más y más que algunos de estos indicadores no son siempre medidas fiables de la calidad de la investigación. Pero nadie puede extrañarse de que, si las instituciones premian las autorías de artículos, esto lleve a quienes se dedican a la investigación a esforzarse en acumular todos los artículos que les sea posible. Si una buena posición en un ranking permite a una universidad atraer financiación, estudiantes o profesores ¿qué hay de raro en que proliferen las clasificaciones de universidades y se multipliquen las formas para trucarlas? El problema no se limita, por tanto, a que unas pocas personas “se corrompan” y publiquen de manera exorbitante o a que unas pocas instituciones se dediquen a trucar las reglas para incrementar sus rankings. El problema es que quienes se dedican a la ciencia tienen pocas posibilidades de éxito si no siguen las reglas del juego de la evaluación.

Por supuesto, los indicares bibliométricos captan elementos muy importantes de la calidad científica. Pero deberíamos pensar que las decisiones sobre qué medir vienen acompañadas de consecuencias: se mide esto, pero no aquello. Lo que se mide se valora, lo que no, se deja de lado, no importa su relevancia. Este problema se pone de manifiesto en la continua dejadez que se expresa por las humanidades, para las que la obsesión con el medir es particularmente pernicioso.

Deberíamos por lo tanto también pensar en esos otros elementos que nadie se ha preocupado de medir. Se computan autorías y citas, pero no tanto el tiempo que se dedica a formar a nuevas generaciones de investigadores e investigadoras, o el esfuerzo que se invierte en eliminar obstáculos para grupos, como –por ejemplo– las mujeres, que tienen dificultades para ingresar y progresar en la carrera científica. Se cuenta la financiación recibida, pero poco valor se les da a las labores esenciales sin las que los laboratorios no podrían funcionar adecuadamente o sin las que ciertas investigaciones no se podrían hacerse, como, por ejemplo, la obtención de muestras humanas en las que a veces participan profesionales de la salud. Se mide el número de publicaciones, pero poco nos preocupamos de si la ciencia que se publica mejora la calidad de vida de las personas más desfavorecidas.

La imperiosa necesidad de reestructurar¿De quién es la responsabilidad de asegurarse de que los criterios que se utilizan para evaluar la producción científica sean adecuados? No de los individuos particulares sino de las agencias que subvencionan la investigación, de las instituciones académicas que deciden los requisitos de promociones e incentivos, de las sociedades profesionales que determinan los criterios para conceder honores. Las instituciones evaluadoras han decidido que, en vez de desarrollar criterios que nos den la mejor indicación posible de cómo promover los objetivos centrales de la ciencia, hay que centrarse en lo que es más fácil medir y esperar que lo que estamos midiendo sea un buen indicador de la calidad de la producción científica. En algún sentido, la evaluación científica se comporta como el borracho que busca la moneda que ha perdido debajo de una farola, no porque es ahí donde la ha perdido, sino porque ahí es donde hay luz.

En realidad, lo que necesitamos con urgencia es una reestructuración del sistema de evaluación de la ciencia. Lo que se necesita es llevar a la mesa a gente con experiencias, conocimientos y habilidades diversas, a personas involucradas en varios sectores de la sociedad, academia, ciencia, empresas, el público. Lo que se necesita es dedicar un poco más de tiempo y cuidado a determinar qué es lo que queremos de la ciencia, qué medidas serían más apropiadas para conseguirlo y qué sistemas de evaluación nos darían mas posibilidades de incentivar y premiar aquello que realmente valoramos. Esta no es una tarea fácil, pero eso no es razón para no embarcarse en ella.

Nada de lo que he dicho se ofrece como justificación de la mala conducta científica de individuos o instituciones. No he dicho tampoco que los indicadores de calidad que actualmente valoramos estén completamente equivocados. Al fin y al cabo, la ciencia continúa ofreciéndonos conocimiento fiable, despertando nuestra curiosidad y ayudándonos en nuestras vidas. Claramente, hay cosas que se están haciendo bien. La cuestión es pensar cómo lo podríamos hacer mejor.

Para saber más:

Sobre la autora: Inmaculada de Melo Martín es Catedrática de Ética Medica en Weill Cornell Medicine—Universidad de Cornell (Nueva York, EE.UU.)

El artículo Sobre la ciencia y sus medidas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

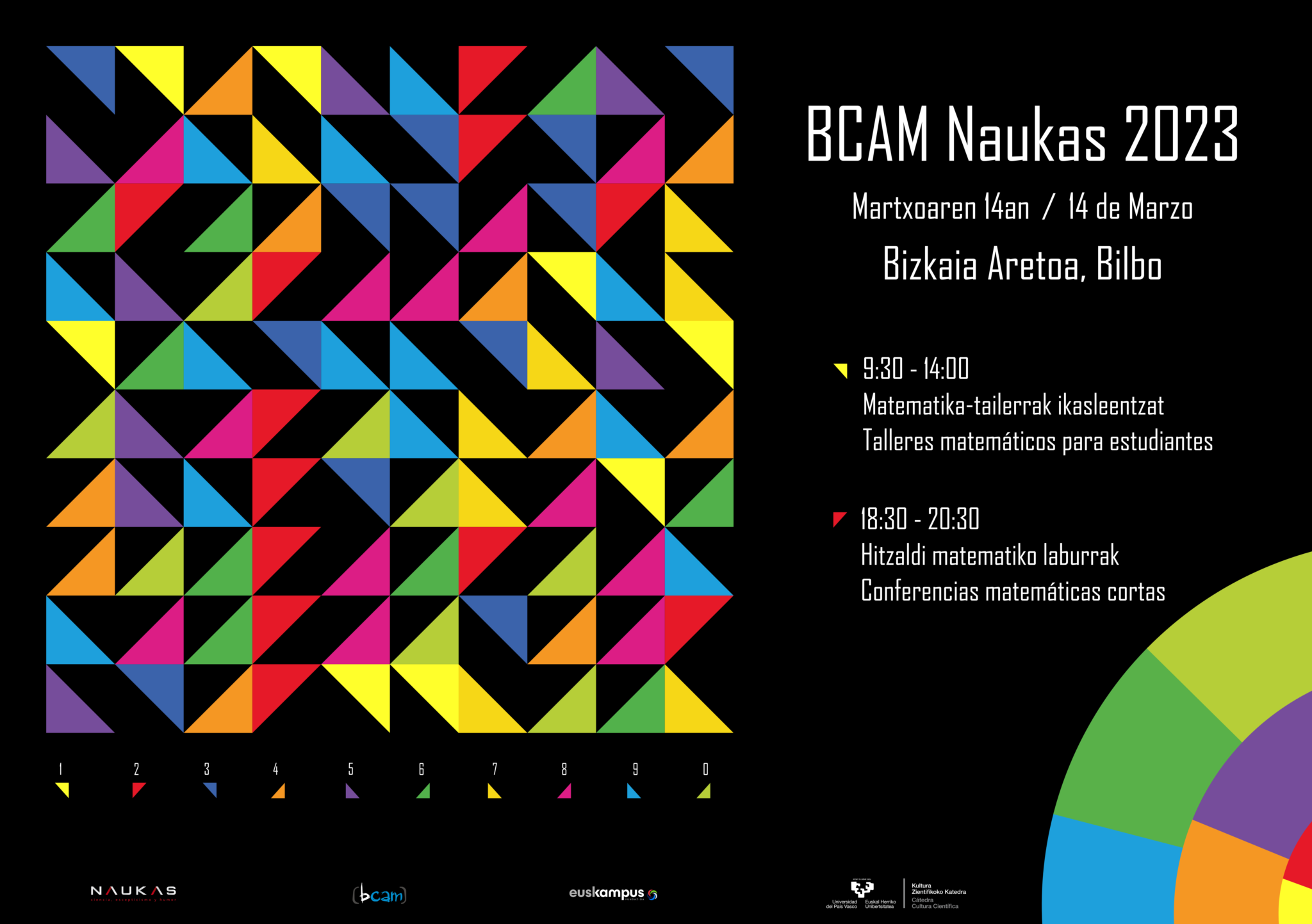

BCAM-Naukas 2023: Un paseo por el firmamento, de mano de la geometría

Quizás sea el número más famoso de la historia. Lo cierto es que el número Pi, representado por la letra griega π, es una de las constantes matemáticas más importantes que existen en el mundo, estudiada por el ser humano desde hace más de 4.000 años. Este número irracional, que determina la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, concierne a múltiples disciplinas científicas como la física, la ingeniería y la geología, y tiene aplicaciones prácticas sorprendentes en nuestro día a día.

La fascinación que ha suscitado durante siglos es tal que el popular número cuenta con su propio día en el calendario, así el mes de marzo se celebra el Día de Pi en todo el planeta.

Este evento internacional vino de la mano del físico estadounidense Larry Shaw, quien en 1988 lanzó la propuesta de celebrar esta efeméride. La forma en la que se escribe el 14 de marzo en inglés y euskera coincide con los tres primeros dígitos de la famosa constante matemática: 3-14 martxoaren 14 en euskara / 3-14 March, 14th en inglés. En los últimos años, la conmemoración del Día de Pi se ha ido extendiendo, hasta tal punto que el 26 de noviembre de 2019 la UNESCO proclamó el 14 de marzo Día Internacional de las Matemáticas.

Un año más, el Basque Center for applied Mathematics-BCAM y la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU se han sumado a la celebración, organizando la cuarta edición del evento BCAM NAUKAS, que tuvo lugar el 14 de marzo en el Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU.

La charla Un paseo por el firmamento, de la mano de la geometría, que comienza con un recuerdo a la prosa poética de Carl Sagan, nos explica cómo podemos medir las dimensiones del universo. Víctor Manero es profesor contratado doctor en el área de Didáctica de las Matemáticas de la Universidad de Zaragoza; recibió el tercer premio del concurso de monólogos científicos Famelab España 2020.

Si no ve correctamente el vídeo, use este enlace.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo BCAM-Naukas 2023: Un paseo por el firmamento, de mano de la geometría se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Soluciones naturales a la caída de rocas en las playas

La caída de rocas en los acantilados de la costa vasca es un fenómeno muy habitual, así como un peligro real para la gente que visita las playas localizadas a sus pies. Un trabajo del grupo Procesos Hidro-Ambientales de la UPV/EHU ha estudiado el efecto barrera que ejercen las dunas presentes de forma natural en la playa de Barinatxe, Bizkaia. Los resultados muestran que la protección es total, además de aportar valor ecológico al ecosistema costero.

Playa de Barinatxe, Bizkaia. Fuente: Wikimedia Commons

Playa de Barinatxe, Bizkaia. Fuente: Wikimedia CommonsSiendo las playas zonas de recreo muy frecuentadas, la seguridad de las personas es la máxima prioridad en los arenales que están a los pies de acantilados, donde es habitual que se produzcan desprendimientos de rocas. Tradicionalmente se ha recurrido a la construcción de diques, mallas y barreras para este fin, que además de su alto coste de construcción y mantenimiento, tienen un gran impacto visual y ambiental en el entorno. “En nuestro grupo de investigación, buscamos naturalizar en la medida de lo posible estas medidas protectoras”, comenta Jon Ander Clemente, investigador del grupo de investigación Procesos Hidro-Ambientales (HGI) de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU. Existen, además, zonas protegidas, de alto valor ecológico y/o geomorfológico, como el Geoparque de la costa vasca, en las que no se pueden hacer ese tipo intervenciones tradicionales.

El grupo de investigación a creado una metodología que, mediante la creación de modelos 3D de estas zonas utilizando drones o escáneres laser, permite realizar el seguimiento y la monitorización de las trayectorias, el tamaño, el avance y otros parámetros de las rocas que caen en las zonas de estudio. Estos datos hacen que se pueda “evaluar la susceptibilidad de las playas frente a la caída de rocas de los acantilados adyacentes y proponer una serie de medidas y actuaciones más acordes con la naturaleza para proteger las playas y a la vez respetar el entorno natural”, explica el investigador.

En el caso de la playa de Barinatxe (ubicada entre Sopela y Getxo, Bizkaia), del estudio realizado concluyeron que es el sistema de dunas existente de forma natural a los pies del acantilado el que protege la playa de la caída de las rocas. Así lo explica Clemente: “Dadas sus características, estas dunas generan una cuneta natural, que ejerce como barrera y retiene las rocas. Nuestro modelo 3D nos muestra que, si esta barrera natural se degradara y desapareciera, las rocas llegarían hasta la playa donde la gente suele acudir, y se correría un gran riesgo. En este momento, la protección que ejerce el sistema dunar es del 100 %. Además, este entorno ha sido estudiado desde el punto de vista de la biodiversidad, y se ha visto que las especies que crecen allí son importantes, y encima la vegetación mantiene firmes las dunas. Estos resultados demuestran la eficacia de las llamadas soluciones basadas en la naturaleza”.

El investigador aclara que el haber probado la eficacia de las dunas no significa que vayan a promover la instalación de sistemas dunares en todas las playas que corren el mismo riesgo que la de Barinatxe. “Hay que adaptar las soluciones a la morfología propia de cada lugar. Sí que puede haber playas donde se puedan generar sistemas dunares, pero en otras será necesario realizar intervenciones con mayor impacto. En estos casos, nuestro modelo 3D permite definir las necesidades exactas de cada lugar, y, por ejemplo, puede servir para determinar la altura de la barrera que es necesario construir”. Esta metodología ya se está empleando en las calas del parque natural de Portofino, en Italia.

Aunque actualmente está siendo utilizada para prevenir la caída de las rocas en las playas, el investigador considera que esta metodología puede ser utilizada en cualquier entorno donde exista peligro para las personas relacionado con la caída de rocas. En el caso concreto del efecto de las dunas, “se podrían hacer estudios similares en sistemas desérticos. Lo que es interesante de esta metodología es el planteamiento que hace para solucionar un problema, que muestra los buenos resultados que da el acercarse más a la naturaleza y realizar actuaciones más sostenibles”, concluye.

Referencia:

Jon Ander Clemente, Jesus A. Uriarte, Daniele Spizzichino, Francesco Faccini, Tomás Morales (2023) Rockfall hazard mitigation in coastal environments using dune protection: A nature-based solution case on Barinatxe beach (Basque Coast, northern Spain) Engineering Geology doi: 10.1016/j.enggeo.2023.107014

Para saber más:

El rugido de las rocas costeras

¿Mar o montaña?

Los volcanes submarinos de Bizkaia y Gipuzkoa

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo Soluciones naturales a la caída de rocas en las playas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol

Con este sugerente título parece que “se me ha ido un poco la pinza» y que, en lugar de hablaros de Geología, voy a meterme con asuntos religiosos, figuras históricas o tradiciones populares. Pero nada más lejos de la realidad, simplemente he usado un bonito «click bait» para llamar vuestra atención.

«San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol» es una sonora frase que se suele repetir, con una ligera musicalidad en la entonación, en muchas zonas del norte de la Península Ibérica y Latinoamérica cuando las lluvias no arrecian y ponen en peligro cosechas o zonas urbanas potencialmente inundables y se saca la imagen del santo en procesión en un desesperado intento de revertir la situación. Aunque, en aquellas localizaciones donde es la sequía la que se ceba con las poblaciones, se suele invertir el orden de las palabras «agua» y «sol» en las rogativas al santo.

Seguro que os estáis preguntando ¿Y qué tiene que ver esto con la Geología? Pues ahora es cuando voy a intentar sorprenderos.

Primer emblema de la ciudad de Madrid (anterior al año 1200), donde el agua es protagonista y su lema comienza con la frase “Fui sobre agua edificada”. Imagen de Juan Alcor, tomada de www.madridislamico.org

Primer emblema de la ciudad de Madrid (anterior al año 1200), donde el agua es protagonista y su lema comienza con la frase “Fui sobre agua edificada”. Imagen de Juan Alcor, tomada de www.madridislamico.orgSegún las crónicas, Isidro vivió entre finales del siglo XI y finales del siglo XII en un Madrid convulso, justo en la época en la que la ciudad fue conquistada por los reinos cristianos arrebatándosela a los árabes, y se dedicaba a cultivar las tierras de los señores castellanos recién asentados. Pero, al parecer, no solo se dedicaba a trabajar la tierra, sino que también se dice que era zahorí y pocero, es decir, que buscaba agua subterránea por esos lares. Y aquí es donde empiezan las (no) casualidades.

Madrid surgió en el siglo IX, cuando el emir de Córdoba Mohamed I estaba buscando un lugar para construir una fortaleza con la que defender sus fronteras de los ataques de los cristianos. Y encontró una zona privilegiada, un promontorio a orillas de un río y flanqueado por abundantes arroyos y aguas subterráneas. Así que decidió llamar a esta población Maǧrīţ (مجريط), que parece proceder de un par de palabras árabes que significan cauce o fuente. Esto ya nos da una idea de la importancia que tiene el agua en esta zona, hasta el punto de que el lema más antiguo de la ciudad comenzaba diciendo “Fui sobre agua edificada…”.

Pero en la época en la que vivió Isidro, Madrid no era precisamente un vergel. Cuenta la historia escrita que, por aquel entonces, había un clima muy cálido y árido, lo que hacía peligrar las cosechas e, incluso, la vida de los ciudadanos. Pero esto no es exclusivo del centro de la Península Ibérica, sino que fue algo generalizado en todo el Hemisferio Norte. Entre los siglos IX-X y los siglos XIII-XIV, aproximadamente, se produjo lo que se conoce como Óptimo Climático Medieval, una anomalía climática caracterizada por temperaturas promedio más elevadas que las actuales, que incluso provocó el deshielo de amplias zonas de Groenlandia y el Norte de Europa. Deshielo que favoreció las campañas marítimas de expansión y conquista de los vikingos, permitiéndoles llegar hasta las costas de Norteamérica. Pero eso es otra historia, mejor me vuelvo a Madrid.

San Isidro Labrador, cuadro de Jusepe Leonardo (pintado entre 1625-1630) que muestra el milagro de la fuente. La pintura está expuesta en el Museo Goya – Ibercaja (Zaragoza). Imagen tomada de Wikimedia Commons

San Isidro Labrador, cuadro de Jusepe Leonardo (pintado entre 1625-1630) que muestra el milagro de la fuente. La pintura está expuesta en el Museo Goya – Ibercaja (Zaragoza). Imagen tomada de Wikimedia CommonsEn un Madrid árido y bochornoso, las habilidades como pocero y buscador de agua de Isidro eran muy demandadas. Y así se produjo uno de sus milagros más conocidos. Un día muy caluroso su señor se acercó al campo a verle trabajar, pero le entró sed, por lo que le pidió agua al santo. Este, al ver que se le había acabado, dio un golpe en el suelo con su apero de labranza y empezó a brotar agua, dulce y fresca, que sació la sed de toda la comarca. Años después, hicieron una fuente para canalizar el caudal de ese manantial. Y siglos después hicieron una ermita pegada a la fuente para conmemorar el milagro. Y sí, aún sigue existiendo y sigue brotando agua, de la que puedo decir que sigue saliendo fresca.

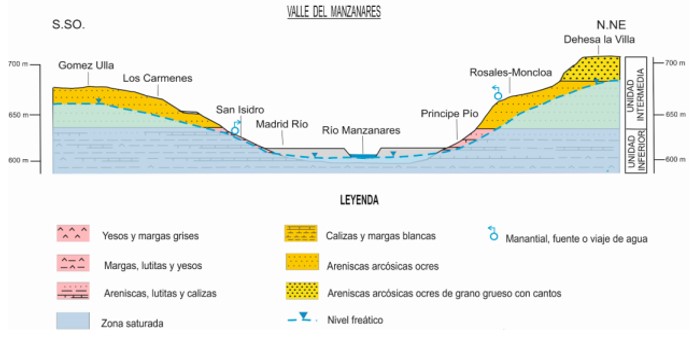

Corte hidrogeológico esquemático del acuífero Terciario Detrítico de Madrid. Figura tomada de De la Losa, A. et al. (2019) Fuentes milagrosas y balnearios de Madrid: aguas subterráneas que sanan. Guía del Hidrogeodía 2019, Madrid, 36 pp.

Corte hidrogeológico esquemático del acuífero Terciario Detrítico de Madrid. Figura tomada de De la Losa, A. et al. (2019) Fuentes milagrosas y balnearios de Madrid: aguas subterráneas que sanan. Guía del Hidrogeodía 2019, Madrid, 36 pp.Entonces, ¿se produjo un milagro? Bueno, vamos a ver qué dice la ciencia. La zona en la que hoy se levanta el Cementerio Sacramental de San Isidro y se extiende la Pradera de San Isidro es una antigua terraza fluvial cuaternaria. Una terraza es un depósito de los materiales transportados por un río en los márgenes de su cauce, en este caso el Manzanares. Y si una cosa caracteriza al Cuaternario es la alternancia de periodos climáticos fríos, llamados glaciales, y periodos cálidos, denominados interglaciales. Pues durante los momentos glaciales se produce una bajada del nivel del mar, lo que provoca que el río encaje su cauce, es decir, baje su nivel de base erosionando los materiales que atraviesa, mientras que en los momentos interglaciales, con la subida del nivel del mar, también asciende el cauce del río. De esta manera, tendremos varias secuencias de terrazas situadas a diferentes alturas topográficas, marcando periodos temporales también diferentes. Además, los materiales que conforman estas terrazas son gravas y arenas poco consolidadas, muy porosas y permeables, lo que favorece que el agua se infiltre en el terreno y circule de manera subterránea.

Estas terrazas se desarrollan sobre materiales más antiguos, del Periodo Mioceno, hace unos 14 millones de años, formados por arcillas y margas impermeables. Vamos, que hacen de tapón favoreciendo la acumulación del agua subterránea en los depósitos cuaternarios. Encima, a esto hay que sumarle que muchos de los contactos entre los sedimentos cuaternarios y los miocenos son fracturas del terreno, a través de las cuales puede circular el agua hacia la superficie, saliendo al exterior como un manantial o surgencia.

Pues da la (no) casualidad de que todo esto confluye en la Pradera de San Isidro, provocando que tengamos un manantial natural que hemos transformado en fuente. Así que, probablemente, Isidro no golpeó el suelo al azar. Posiblemente, las supuestas palabras que dijo el santo cuando clavó su apero nos pueden dar una pista: “Cuando Dios quería, aquí agua había”. ¿Acaso Isidro ya sabía que ahí brotaba agua subterránea de vez en cuando? ¿Es posible que se fijase en algunas evidencias que le llevasen a suponer que había agua en el subsuelo, tales como cambios composicionales en los materiales o fracturas en el terreno? ¿Significa esto que San Isidro tenía ciertos conocimientos geológicos y se apuntó un tanto delante de su señor, recubriendo su acción de un halo místico? Yo no lo descarto…

Agradecimientos:

Quiero dar las gracias a mis colegas, a la par que amigas y amigos, de la Sociedad Geológica de España con los que he tenido el placer de realizar sendas salidas geológicas por Madrid para celebrar el Día de la Tierra, “Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son”, enmarcada en el proyecto Geolodía 22, y “San Isidro y las raíces de la Geología en España”, dentro del proyecto Geolodía 23: Manuela Chamizo (IGME), Enrique Díaz (IGME), María Druet (IGME), Miguel Gómez (UAM), Rafael Lozano (IGME), Raquel Martín (IGME), Juan Antonio Morales (UHU), Ana Ruiz (IGME) y Enrique Salazar (IGME). Sin vuestra ayuda ni conocimientos geológicos e históricos, no habría podido redactar este texto.

Para saber más:

Aguas que no vemos, pero aguas que bebemos

Sobre la autora: Blanca María Martínez es doctora en geología, investigadora de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y colaboradora externa del departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU

El artículo San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

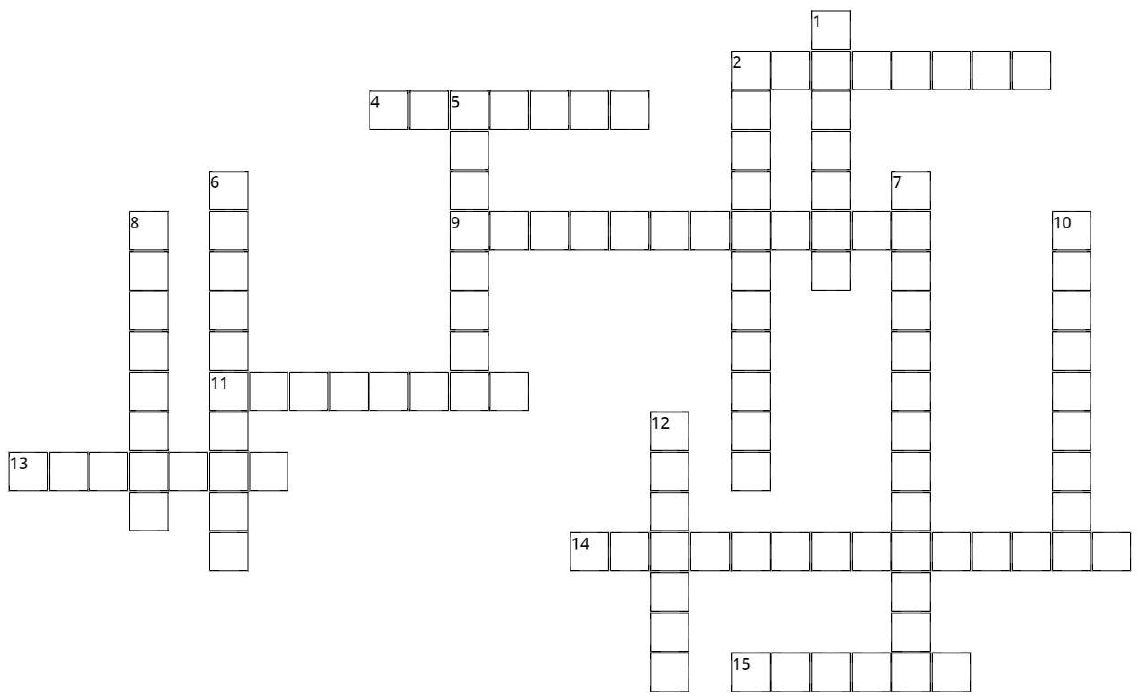

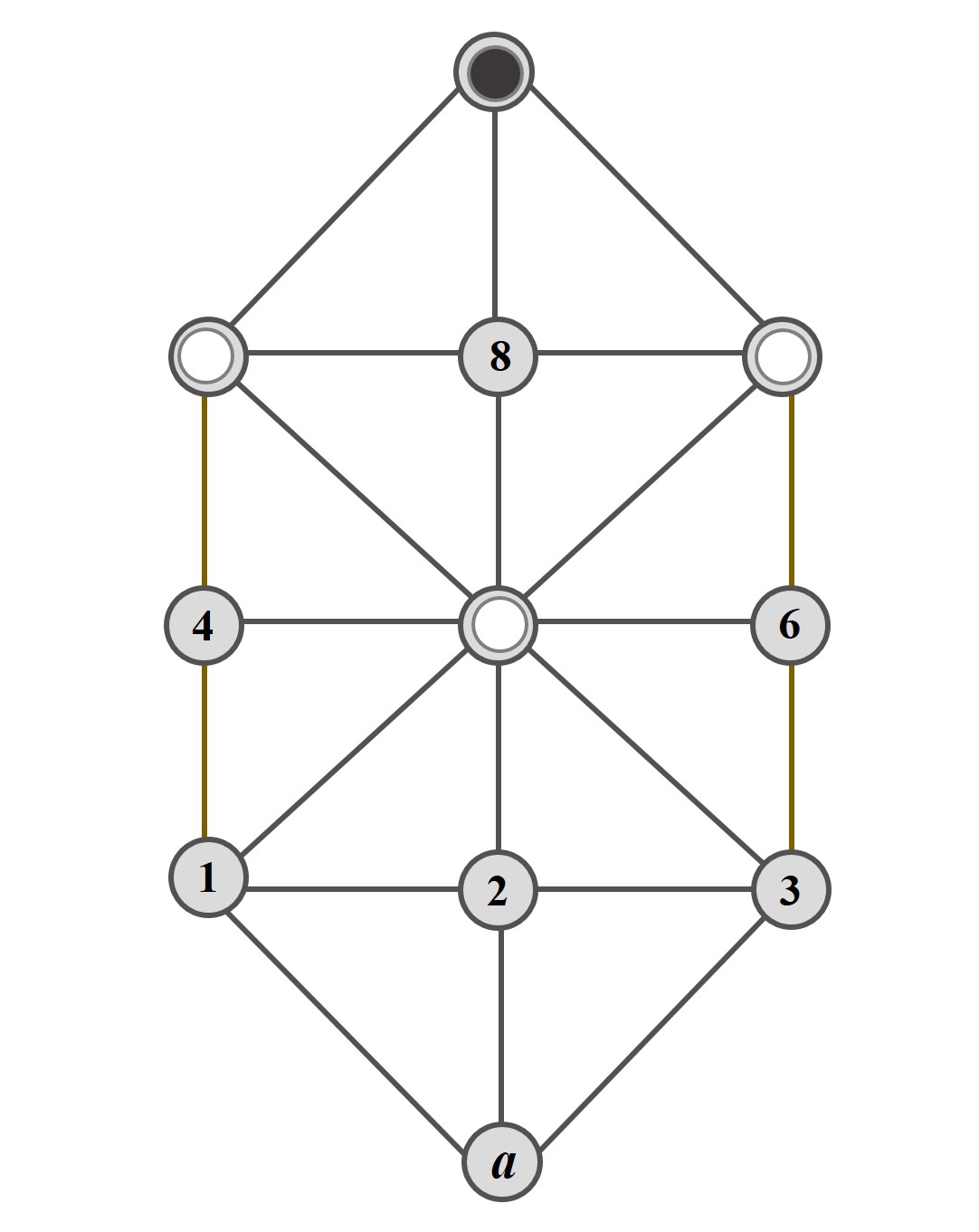

Un crucigrama topológico

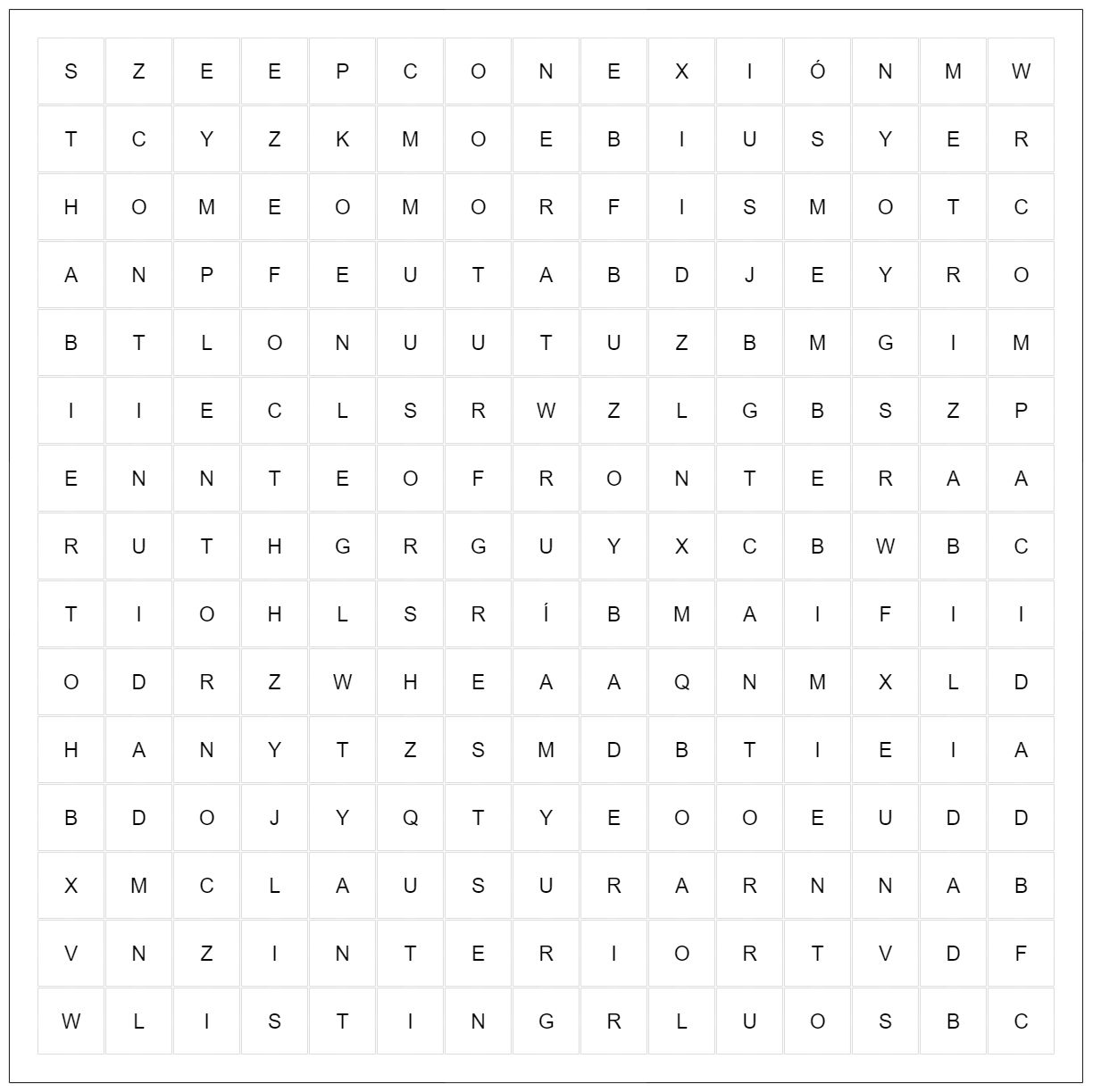

Hoy os proponemos un juego para refrescar esos conceptos de topología que quizás teníais un poco olvidados. Se trata de un crucigrama en el que aparecen 15 términos relacionados con esta área de las matemáticas y que, para quien ha estudiado algún curso de cálculo, no deberían ser difíciles de reconocer.

Imagen realizada con el generador de crucigramas de EDUCIMA.

Imagen realizada con el generador de crucigramas de EDUCIMA.

Introducimos estos términos de manera intuitiva en algunos casos.

Descripción de las palabras (horizontales)

2. Esta es la propiedad que poseen los espacios topológicos X que son “de una pieza” (es decir, X no puede escribirse como unión de dos subconjuntos abiertos disjuntos y no vacíos). Por ejemplo, en la recta con la topología usual los conjuntos que poseen esta propiedad son justamente los intervalos.

4. Se llaman así a los conjuntos que forman la topología de un espacio.

9. Se denomina de este modo a una función f entre dos espacios topológicos X e Y que causa que X sea “topológicamente equivalente” (en el sentido de la definición 7) a su imagen f(X).

11. Si A es un subconjunto en un espacio topológico X, este conjunto es el mayor cerrado que contiene a A. Los puntos de este conjutno son los de A y los que son “cercanos” a A (en el sentido de la definición 1).

13. Se llaman así a los complementarios de los conjuntos que definen la topología (los aludidos en la definición 4). En cualquier espacio topológico X hay al menos dos conjuntos que verifican (al mismo tiempo) las dos propiedades definidas en 4 y en 13: el conjunto vacío y el propio X. Además, los espacios topológicos en los que los únicos conjuntos que poseen (al mismo tiempo) las propiedades de las definiciones 4 y 13 son el vacío y X, son precisamente los que cumplen la propiedad 2.

14. Es la propiedad que define a aquellos espacios cuya topología está inducida por una distancia. Por ejemplo, la topología usual de la recta proviene de la distancia usual entre puntos de la recta.

15. Este es el apellido de un conocido matemático y el nombre del conjunto C (en honor al matemático) que protagoniza este hermoso teorema: “Todo espacio métrico totalmente disconexo (sus componentes conexas son sus puntos), perfecto y compacto es topológicamente equivalente (en el sentido de la definición 7) a C”.

Descripción de las palabras (verticales)

1. Se trata de una noción de tipo local, es decir, asociada a un punto x en un espacio topológico X. ¿Cómo se llaman los conjuntos que contienen a “los puntos cercanos” al punto x? El término que buscamos define a aquellos subconjuntos de X que contienen a un abierto que contiene al punto x.

3. También es una noción de tipo local, es decir, asociada a un punto x en un espacio topológico X. Este término alude a aquellas funciones fentre dos espacios topológicos X e Y que llevan “puntos cercanos” a x en “puntos cercanos” a f(x) (el concepto de “cercanía” es el definido en 1).

5. Si A es un subconjunto en un espacio topológico X, el conjunto que buscamos es el mayor abierto contenido en A.

6. La definición es un poco compleja para escribirla aquí. Pero, por ejemplo, en la recta con la topología usual, estos conjuntos son precisamente los cerrados y acotados.

7. Son las funciones que definen la equivalencia topológica entre dos espacios. Una función que cumple esta propiedad es biyectiva, y tanto ella como su función inversa cumplen la propiedad definida en 3.

8. Si A es un subconjunto en un espacio topológico X, este conjunto es el que separa el interior de A de su exterior (el interior del complementario de A). Está formado por aquellos puntos que están “cerca” (en el sentido de 1) de A y del complementario de A.

10. Esta es la parte de las matemáticas que estudia las propiedades cualitativas de espacios.

12. Este es el apellido del matemático que acuñó la palabra topología. Lo hizo en un artículo escrito en alemán (el término era Topologie) que fue publicado en el año 1848.

Bonus

Como ayuda para resolver este juego, os dejamos esta sopa de letras en la que aparecen los quince términos definidos en el crucigrama anterior. Además, hay escondida una última palabra que corresponde al apellido que da nombre a una superficie con curiosas propiedades topológicas que tiene mucha relación con el símbolo del reciclaje.

Imagen realizada con el generador de sopas de letras de EDUCIMA.

Imagen realizada con el generador de sopas de letras de EDUCIMA.

Soluciones

Si quieres comprobar si has acertado las quince (+ 1) palabras, puedes consultar este enlace.

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad

El artículo Un crucigrama topológico se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Las tasas de mutación animal desvelan los rasgos que aceleran la evolución

La primera comparación a gran escala de las tasas de mutación da una idea de la rapidez con la que pueden evolucionar las especies.

Un artículo de Yasemin Saplakoglu. Historia original reimpresa con permiso de Quanta Magazine, una publicación editorialmente independiente respaldada por la Fundación Simons.

Un nuevo estudio ha analizado las tasas de mutación que surgieron entre los padres y su descendencia en 68 especies de vertebrados, incluidos los monos ardilla bolivianos. Foto: Frank Rønsholt / Zoo de Copenhague

Un nuevo estudio ha analizado las tasas de mutación que surgieron entre los padres y su descendencia en 68 especies de vertebrados, incluidos los monos ardilla bolivianos. Foto: Frank Rønsholt / Zoo de CopenhagueEn el juego infantil teléfono roto, una frase susurrada como «me perdí de noche» puede convertirse rápidamente en «me pedí un coche» al avanzar en la fila de jugadores. A medida que los genes se transmiten de padres a hijos, también pueden transformarse gradualmente mediante pequeños errores de copia, lo que a veces conduce a rasgos nuevos y útiles. Conocer el ritmo de las mutaciones heredadas es fundamental para comprender cómo evolucionan las especies. Sin embargo, hasta hace poco, las tasas tremendamente divergentes a las que la vida puede mutar se conocían solo para un puñado de especies.

Ahora, un análisis enorme de 68 especies diversas de vertebrados, desde lagartos y pingüinos hasta humanos y ballenas, ha supuesto la primera comparación a gran escala de las tasas a las que mutan las especies, un primer paso para comprender lo rápido que pueden evolucionar. Los hallazgos, publicados en la revista Nature, suponen aportaciones sorprendentes para comprender mejor cómo puede cambiar el ritmo de las mutaciones y qué marca ese ritmo.